松阪市湊町の商店街。

鮨屋さんに成人映画のポスター。

3本立ての成人映画が上映されています。

映画館の建物の背面。松阪大映のマークが描かれています。

松阪市湊町の商店街。

鮨屋さんに成人映画のポスター。

3本立ての成人映画が上映されています。

映画館の建物の背面。松阪大映のマークが描かれています。

松阪には、西の廓・東の廓の二ヶ所がありました。西、すなわち松阪の入口を川井町(かわいまち)、出口すなわち東を愛宕町といいました。双方ともに参宮街道(旧伊勢街道)沿いにあったため相当賑わったようです。特に川井町の方が町全体が遊廓で、一丁目から三丁目まで旅籠屋と遊女屋が街道の両側に向かい合わせ並んでいました。明治十年頃の遊女屋は大小合わせると20軒ほどでした。*1

松阪は戦災にあっていないため、川井町は、わずかではありますが昔のよすがを見ることができます。*1

琺瑯(ホーロー)看板のある酒屋さん。

逆方向(北西側)から。

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.184-P.187

古市遊廓があった古市参宮街道に、資料館があります。

ここには、遊廓関連の資料が展示されています。

古市の娼妓たちの写真。

昭和初期まで存在していた大安旅館の展示。

大王地の旧料亭街には、スナックの建物が混在しています。

十字路の角にあるスナック。

スナックが建ち並ぶあたり。フィリピンの店もあります。

和風の建物ですが、現在はスナックとして営業中です。

江戸時代、新宮は上方と江戸を結ぶ海上の要衝で、木材や薪炭の集散地として栄えました。熊野速玉大社南側に、大王地と呼ばれる旧花街がありますが、新宮が「南国の宝石」と呼ばれたころの殷賑が見てとれます。*1

飲食店やスナックが軒を連ねますが、老舗の建物も多く残されています。

かつて、料亭だったと思われる建物が建ち並びます。

入口にタイルの装飾がある和風の建物。

【参考文献】

*1 和賀正樹:熊野・被差別ブルース(現代書館,2010)P.17-P.18

明治時代中頃まで、群馬県と和歌山県だけには遊廓が設置されていませんでしたが、日露戦争後の軍国主義華やかな時代、兵営誘致のためには遊廓の設置が必要との考えが浮上し、明治39年、日高郡白崎村糸谷、東牟婁郡大島村、東牟婁郡新宮町合筋の3ヶ所に遊廓が設置されました。新宮町合筋に設置された遊廓は通称「三本杉遊廓」と呼ばれましたが、明治45年の大火により消失し、大正2年に浮島に移転し、浮島遊廓として終戦まで続きました。*1

「浮島遊廓造成地図」*2 によると、遊廓があった場所は、現在の浮島の森の北側の公園のあるあたりで、北側の山を切り崩して土地を造成して遊廓が建設されことが確認できます。写真奥の保健センターがある場所にも妓楼が建っていました。

遊廓跡地全景。

北側の遊廓の正面の道路。道幅が途中で広くなっています。

【参考文献】

*1 熊野地方史研究会:熊野誌 第22号(新宮市立図書館)「新宮遊郭始末記」P.151-P.163

*2 新宮市立図書館(所蔵):浮島遊廓造成地図

今回は、紀伊大島(和歌山県東牟婁郡串本町)の町並みと風俗を散歩します。

紀伊大島は、本州最南端の潮岬がある串本町の沖合いに浮かぶ島です。紀伊大島の東端には樫野埼が大きく突き出していて、その附近には暗礁が散在しています。写真は海金剛(うみこんごう)から見た樫野埼(写真右奥)です。

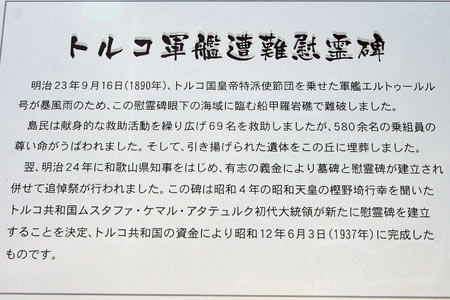

明治23年(1890年)、オスマン帝国(その一部は現在のトルコ)の軍艦エルトゥールル号がこの樫野埼の暗礁に座礁して遭難しました。樫野崎灯台そばにはエルトゥールル号殉難将士慰霊碑があります。

このとき、島民の献身的な救助により、69名が救助されましたが、580名の尊い命が無くなりました。日本とトルコの友好関係の起点としてこの事件が記憶されている。

引き上げられた遺体は、現在の慰霊碑がある丘(写真右上)に埋葬されました。

トルコと言えば、日本の性風俗業界ではトルコ風呂(現在のソープランド)が有名ですが、1984年にある元トルコ人留学生の抗議運動があり、日本とトルコの友好に亀裂が生じかねない事件に発展しました。その結果、「トルコ風呂」は「ソープランド」と改称され、昨今では、性風俗用語としての「トルコ風呂」の名も忘れ去られつつあります。

白浜新地には、当時の料亭か遊廓だったと思われる建物が2軒残っています。

見事な木造建築です。

現在はアパートとして使われているようです。

横から見ると、内部に中庭を有する構造であることが解ります。

白浜新地は、大正13年(1924年)に検番ができたのが、始まりで、翌大正14年(1925年)には、最初の置屋兼料亭ができました。*1

電柱に「新地」と書かれたプレートがありますので、この付近が白浜新地だったようです。

元料亭と想われる建物。

現役も営業中の料理店もあります。

【参考文献】

*1 白浜町誌編さん委員会:白浜町誌.本編下巻1(白浜町,1984)P.340-P.341

Tags:白浜/和歌山県

田辺新地には、現在も料亭として営業中の情緒ある建物が残っています。

「ぼんぼり」をイメージしたデザイン。

古い建物が並ぶあたり。

洋風の建物もあります。

田辺検番の芸妓・舞妓は、明治2年頃には約30名、明治末~昭和初めには120~140名で、舞踏、三味線など、田辺検番は紀州で最も優秀とされました。*1

【参考文献】

*1 田辺商工会議所:熊野検定(田辺商工会議所,2009)P.81

大久保の町にラブホテル(当時の「連れ込み宿」)が進出したのは、1960年頃からでした。背景としては、1957年に売春防止法が施行されたことがあげられます。新宿二丁目で営業していた特殊飲食街の経営者がホテル業へ転業し、歌舞伎町から職安通りを超えて大久保にまで流れ込んできました。*1

「同伴旅館(ラブホテル)をどんなとこに建てたらよくはやるか、昔からジンクスがあって、墓地か病院のそばか、さもなくば質屋の真向かいだったら繁盛間違いなし。」と言われていて、大久保にに進出したホテル経営者も真向かいが墓地の地所を選びました。*2

大久保のラブホテル街には、長光寺と金龍禅寺の2つの寺があり、いずれも細長い墓地を有しています。この墓地の近隣にラブホテルが建ち並んでいます。

写真中央部に見える森が金龍禅寺の墓地です。墓地は南側に細長く伸びていてその東側(写真左側)に、1990年頃、ラブホテルが建ち並びました。

現在は「大久保の竹下通り」と呼ばれる韓流ショップとラブホテルが混在する町並みとなっています。

【参考文献】

*1 稲葉佳子:オオクボ都市の力(学芸出版社,2008)P.163-P.164

*2 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.62

新井薬師の門前には、江戸時代から参拝客相手の料理屋が軒を連ねていましたが、関東大震災以前から料理屋と芸妓屋が盛んになり、大正14年に新井三業組合が創立されました。現在の柳通りの商店街の東側(写真の左側)が料亭街で、昭和初期に全盛期を迎えました。*1

現在、花街らしい雰囲気はほとんど残っていません。

芸妓置屋街は、柳通りの西側にありました。三業組合事務所(見番)は、現在の防災広場(写真奥)のあたりにありました。*1

住宅地図に記載されている旅館「おくみ」(現在はありません)は、料亭の名残かもしれません。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.187-P.188

中野駅北口の繁華街「昭和新道」

「アダルトコンビニ」の看板があります。

店の入口のドアは、ランジェリーなどの写真で覆われています。

ココロに染みる名言集。

朝鮮戦争の激戦のさなか、朝霞の南栄通りは最も繁栄する時代を迎えました。基地の周辺には米兵相手の大きなキャバレーやクラブがそこかしこにできました。「キャバレー・サンフランシスコ」の跡地には、現在大きなマンションが建っています。*1

現在の朝霞第四中学校の正門前に、大きなマンションが建っていますが、「アメリカンリージョンクラブ」と呼ばれたキャバレーがありました。アメリカ独立記念日の7月4日には打ち上げ花火が上がりました。*2

現在、中華屋とコンビニになっているあたりには、「バー・タイガー」、「バー・ニイト」がありました。*1

「キャバレー・フラミンゴ」があった場所は、駐車場になっています。「キャバレー・フラミンゴ」は南栄第1号のキャバレー(ダンスホール)でした。*1

米軍基地があったおかげで、朝霞には、フランク永井、江利チエミ、雪村いずみ、ダークダックスという当時の新進気鋭の歌手が来ました。*1

【参考文献】

*1 中條克俊:君たちに伝えたい朝霞、そこは基地の街だった。(梨の木舎,2006)P.74-P.75,P.92-P.93,P.104

*2 郷土出版社:目で見る朝霞・志木・新座・和光の100年(郷土出版社,2007)P.91

今回は、朝霞(埼玉県朝霞市)の町並みと風俗を散歩します。

第二次大戦の敗戦(1945年)により、全国各地に米軍が進駐しましたが、朝霞にも米軍が進駐し、建設された米軍基地は「キャンプ・ドレイク」と呼ばれました。

その後、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、全国各地の米軍部隊が入れ替わり立ち替わり朝霞に駐留するようになり、その結果、全国から女性売春者が、米兵の後を追うようにして朝霞に集まってきました。朝霞駅南側の南栄通りは、米兵、夜の女、ポン引き、やくざ、第三国人が闊歩し、売買春は日常茶飯事の世界となっていました。当時の埼玉新聞は、朝霞を「売春の街」(1952.8.7)と報じています。*1

現在の南栄通りの交差点の角に、当時の名残の建物(「バー・コーナー」の跡)が残されています。*1

現在は、看板の文字は読み取れなくなっています。

入口付近。

【参考文献】

*1 中條克俊:君たちに伝えたい朝霞、そこは基地の街だった。(梨の木舎,2006)P.71-P.83

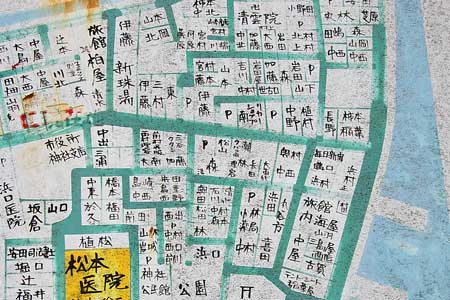

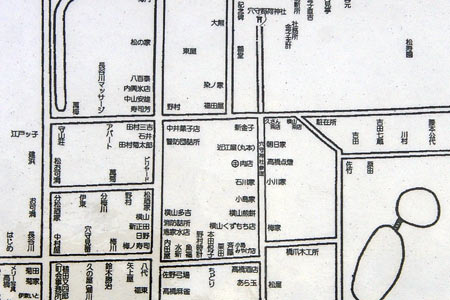

元林院町の南側に位置する木辻町(きつじまち)には、遊廓がありました。昭和八年(1933年)発行の「大日本職業別明細図 第316号 奈良県」*1 には、木辻遊廓と思われる妓楼の屋号が記されています。

木辻遊廓は、養老2年(718年)に元興寺を建立する際、工人、人足等の足留め策として木辻の地に「奴婢(ぬひ)」(律令制における奴隷)を置いたことが起源で、わが国における最も古い遊廓の一つです。*2

現在、旅館として建物が残っている静観荘は、静観荘は本家岩谷楼です。*3

付近に遊廓の面影はほとんど残っていません。

玄関。

【参考文献】

*1 大日本職業別明細図(東京交通社,1937)

*2 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)p.535

【参考URL】

*3 Architectural Map「旅館静観荘」

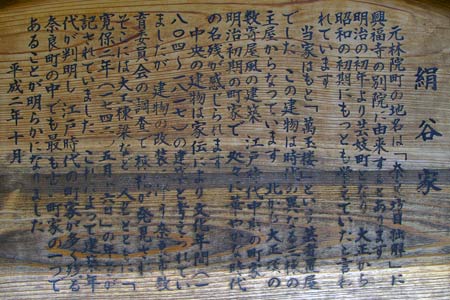

元林院町の路地に「萬玉楼」の建物が、往時の面影をとどめています。

萬玉楼は、元林院町で広く名が知られた芸妓置屋の一つで、絹谷家五世代にわたって引き継がれました。伊藤博文ら政界人や文豪・志賀直哉ら多くの文化人がここで遊芸を楽しんでいます。*1

萬玉楼の基盤は、京都で周旋人から買い求め「歌鶴」と名付けた彦根藩士族の娘で財をなし、作られました。*1

奈良町で現存する最も古い町家の一つです。

【参考文献】

*1 勝部月子:奈良学研究.(8)(2006.1)「萬玉楼」P.107,P.112

今回は、奈良(奈良県奈良市)の町並みと風俗を散歩します。

元林院町が花街として形づくられたのは、明治5年、元林院に芸妓置屋(後に娼妓も置く)開業の許可を得た頃からでした。明治維新後、生活困窮者が都市農村を問わずあふれ、それだけでなく、士族制度の崩壊による士族の妻子の身売りもありました。「大枚80両をはたいて買い、それも彦根の士族の娘であった。十八歳、美人。」という触れ込みは、当時の人々に大いなる興味を抱かせました。*1

明治創業の料亭、明秀館のたたずまいが町並みに彩りを添えます。

正面奥の建物は、猿沢池畔にある魚佐旅館ですが、現在は鉄筋コンクリートのホテルになっています。*3

町家の格子や白壁は当時のままです。*3

【参考文献】

*1 勝部月子:花街の成立-奈良元林院の事例を通して(日本文化史研究.通号31,1999)P.45.P.48

*2 学習研究社:週刊日本の町並みNo.7(学習研究社,2004.12)P.16

*3 奈良市今昔写真集(樹林舎,2008)P.95

大正15年に開園した菖蒲池遊園(あやめ池遊園地)*1 の特徴は、戦前「あやめ新地」という花街が隣接していたことです。場所は、菖蒲池駅の南側です。つまり、駅を挟んで、北側にレジャーランド、南側に歓楽街が立地していたわけです。*2

現在、花街の面影はありませんが、昭和4年に開業したあやめ池温泉の跡地*1 のすぐ隣に古い建物が残っています。

料亭か旅館だったのかもしれません。

1階は改装されて医院になっています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(大和西大寺):あやめ池遊園地(2010.6)

【参考文献】

*2 奈良女子大学文学部なら学プロジェクト:大学的奈良ガイド(昭和堂,2009)P.240-P.243

今回は、大和西大寺~菖蒲池(奈良県奈良市)の町並みと風俗を散歩します。

今年は、平城遷都1300年にあたりますが、戦後、この古都奈良の平城京址に突然「西部の街」が出現した時期がありました。

昭和25年、朝鮮戦争が始まると、日米協定に基づく施設「奈良RRセンター(NARA Rest And Recuperation Center)と呼ばれる米軍の慰安施設が建設されました。*1

奈良RRセンターが建設された場所は、旧尼ヶ辻町出屋敷三条通(現在の三条大路三・四・五丁目から尼ヶ辻にかけて)で、RRセンターの中央門は、現在のセキスイの南門あたりにありました。*1

RRセンターの東西300mにわたって、またたく間にカフエ。バー、ギフトショップ、飲食店(パンパン、ポン引き用)キャバレー、写真店、洋服店、ストリップショウ店、靴屋、美容室、射的など、ほとんどがベニヤづくり、しかも毒々しい原色の80軒あまりが並びました。その店のほとんどが「元気回復の狂宴」へのつなぎ役となりました。*1

パンパンと言われた売春婦は、3000人に上り、ほとんどの帰休兵がこの店で商談しました。商談成立後は店の裏に急遽建てられた「パンパンハウス」に迎えられました。「時間」、「一夜」のパンパン商売だけでなく、オンリーと呼ばれる「5日間専属オンリー」の契約をする者も多く、付近だけでなく、奈良市内に多くの「オンリー部屋」での売春も行われました。彼らの「狂宴」は、室内に止まらず、地域の神社の森や物陰が売春の場となり、避妊具が醜く散乱することが常態化する始末でした。*1

【参考文献】

*1 大阪奈良戦争遺跡ガイドマップ2 P.56,P.76-P.78

所沢は、江戸時代に綿織物の集散地として栄え、国内初の飛行場ができたことでも知られます。旧市街地・銀座通りに並行するように流れる東川沿いには、かつて浦町とよばれ、花街でした。*1

現在、かつての浦町は静かな住宅街となっていますが、華やいだ昔をしのばせる建物が今も残っています。*1

矢羽根の戸袋などに、往時の名残を見ることができます。*1

屋号の「三好亭」の文字が残っています。

【参考文献】

*1 朝日新聞さいたま総局:さいたま文学紀行 作家たちの描いた風景(さきたま出版会,2009)p.148-P.149

浜島のバス停近くに、休業したスナックがあります。

大きな文字で「蘭」と書かれてあります。

ヌードショーの看板があります。ストリップ劇場だったようです。

入り口には、三重県の「バー」のプレートがありました。

戦国時代、浜島城主の小野田筑後は、九鬼水軍の九鬼嘉隆に随身しましたが、そのときに残した兵士の子女が船員相手の洗濯を請け負ったことが春を売ることに変化し「はしりかね」となり、明治時代に遊廓になりました。遊廓は、田端楼、一万楼、三光楼、常盤楼、光月楼、吾妻楼、吉川楼、大成楼、のまやの9軒がありました。*1

浜島港に大成楼の建物が現存しています。*2

当時の面影を残す玄関部分。

神社町遊廓(北廓)に対し、浜島遊廓は、南廓と呼ばれていました。

建物の側面部分。

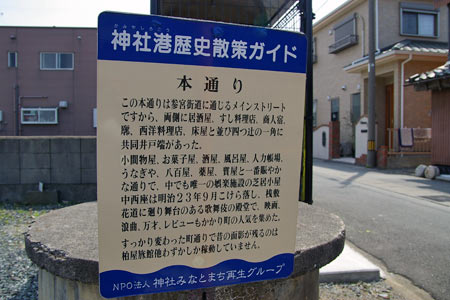

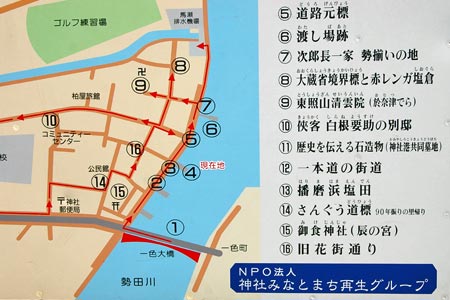

昭和5年刊行の「全国遊廓案内」によると、神社町遊廓は、承応年間に町内にあった船宿に針仕女(はりしめ)という女を置いたのが初まりで、娼楼は、引本楼、豊盛楼、小田屋、花月楼、誘心楼、愛国楼、真砂楼、美咲楼の8軒がありました。*1

地元のNPO法人「神社みなとまち再生グループ」が作成した案内板によると、この場所は、居酒屋、料理店、商人宿、遊廓などが道の両側に建ち並ぶメインストリートでした。

ここには、引本楼だった建物が数年前まで現存していました*2 が、 現在は新しい住宅に建て変わっています。

裏側から見たところ。

案内板には、「すっかり変わった町通りで昔の面影が残るのは、柏屋旅館(写真奥)他わずかしか稼動していません。」とかつて賑わいぶりが説明されています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.112「全国遊廓案内」

*2 忍甲一:近代日本遊廓志稿(日本炎災資料出版,2007)p.741,P.754-P.756

今回は、伊勢(三重県伊勢市)の町並みと風俗を散歩します。

神社(かみやしろ)港は、伊勢市街を流れる勢田川の河口に位置します。

神社港には、江戸時代から遊廓がありましたが、こちらの案内板では旧花街通りと書かれています。

一色大橋から見た神社港。桟橋の奥が花街通りです。*1

清雲院(写真の地図の上中央)は、遊女が埋葬された寺院として知られています。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代日本遊廓志稿(日本炎災資料出版,2007)p.741,P.754-P.756

川西橋近くの大きな木造家屋。かつての遊廓の建物です。*1

1階の格子窓越しに遊女が顔見世をし、2階の個室で客の相手をしました。*1

窓には装飾が施されています。

同じ建物を裏から見たところ。何度も増築を重ねたのでしょうか。継ぎはぎだらけの状態になっています。

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

今回は、倉敷(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

倉敷駅前から南側に延びる商店街のアーケードがつきるあたり。

川西町には、かつて遊廓があって、この川西橋が遊廓の入口でした。*1

川西町の集会所の建物が水路をまたぐように建っています。

この水路の南側(写真右側)が遊廓があったエリアです。*1

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

天満町の通りを南へ進むと、木造三階建ての建物が見えてきます。

「中村」という遊廓跡と思われる三階建ての建物。(「歴史散歩玉島町並み保存地区」*1 によると、「天満宮(写真右側)の右側に行くと...三階建ての建物」と説明されていますが、たぶんこの建物だと思います。)

建物の壁面に、鬼瓦だけが取り付けられて保存されています。

二・三階部分には、遊廓時代の面影が感じられます。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.78

今回は、宮内(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

吉備津神社の門前町である宮内(みやうち)は、明治維新前までは山陽道でも屈指の花街でした。天保11年版の「諸国遊所番附」では、前頭として宮内が京都の先斗町や遠州の浜松の遊廓と肩を並べています。*1

宮内が遊里としてはじめて史上に名を出したのは、天正十年(1582年)、豊臣秀吉の高松城水攻めのときです。このとき備中に乗り込んだ兵士が付近の民家を荒らし、子女を犯すものが多くでたため、その取締りに困り、上方より多数の遊女を招致して宮内において花街としました。最盛期には、約100軒の花街が軒を連ね、300人の遊女を擁していました。*2

鳥居が残っている辻小路のあたりが宮内の中心街でした。*3

辻小路の西側に民家があります。

かつての遊女屋は、このような家屋だったのかもしれません。*4

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.44-P.45

*3 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.282,P.294

*4 三室清子:岡山大学教育学部研究集録 通号40(1974.08)「盆踊りの研究–岡山市吉備津の宮内踊りを中心として」P.39

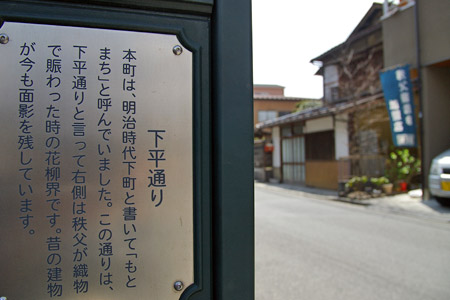

近世(明治時代)の秩父の町並みは、北から下町(もとまち)、中町、上町に分かれていました。このうち、下町では、織物業や自動車修理業などの商工業者が集まり、下町の西側の段丘崖を下りた地区には料亭や芸者置屋が軒を並べていました。*1

かつてこの付近が花街であったことを説明する看板。

料亭だったと思われる建物。現在はヨガ教室になっています。

大正14年(1925年)の「大日本職業別明細図 秩父及び其の付近」*1 を見ると、この場所には「花月」という屋号の建物がありました。現在もその屋号が引き継がれているようです。

【参考文献】

*1 石井英也:景観形成の歴史地理学(二宮書店,2008)P.103,P.115-P.117

今回は十条(東京都北区)の町並みと風俗を散歩します。

JR東十条の線路沿い。新幹線、東北本線、京浜東北線が平行して走っています。

線路沿いの店舗のような事務所。アイデア商品を販売店でしょうか。

「大人のオモチャ」屋さんのようです。

当然のことながら、18才未満入店お断りです。

前回(2006年)も訪れた伊勢町の遊廓跡を散歩します。

通りの南側には、当時の建物が3軒並んでいましたが*1、現在はそのうちの両側の2軒の建物が残っています。

どっしりとした構えの元妓楼の建物。*1

「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されていた「まねき猫」は取り去られていました。

右側の建物は、改装されているようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.84-P.87

金沢市街の南部にある「にし茶屋町」は、金沢の花街です。

かつての遊里ですが、現在は観光地化しています。

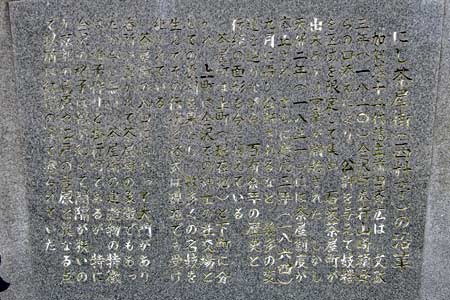

にし茶屋町の沿革を書いた碑があります。これによると、西茶屋町は、文政3年(1820年)に妓楼を区域限定で集め、石坂茶屋町が出来上がったのが始まりだそうです。

にち茶屋町から西側に坂を下っていくと、石坂のスナック街にたどりつきます。

赤線があった石坂の路地。

こちらにも凝った意匠の建物が残されています。

入口部分。和洋折衷のデザインです。

鮮やかなタイル。

赤線があった石坂には、タイルで彩られた建物が数多く残っています。

こちらの建物は、1・2階部分にそれぞれ和洋折衷の装飾が施されています。

2階部分。

1階部分。玄関はタイルで鮮やかに装飾されています。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.14

棚木遊廓の近くにある塩谷寺。

高台にある塩谷寺までは、長い階段を上ります。

遊廓があった頃、塩谷寺の六ツの鐘が鳴り始めると、遊女たちは格子(こうし)越しに店先に居並んで、客を出迎えました。*1

塩谷寺の高台からは、宇出津港と棚木遊廓跡地が一望できます。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.148

棚木の遊廓へ足を運ぶには、笹谷川にかかる橋を渡らなければなりません。地元ではこの橋を「さよなら橋(別名:未練橋)」と呼ぶようになりました。

遊廓は、治安や風俗の取り締まりなどの目的から、人々が住む土地から隔離され、定められた一つの地域に許可されました。棚木遊廓の周囲の大部分は笹谷川で仕切られ、客は木橋を渡って往来しました。

当時の遊廓の建物の前にかかる橋。

小さな地蔵堂は、遊女たちの心の拠りどころとなる確かな存在仏でした。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.156

宇出津の棚木遊廓の妓楼は、宇出津湾に注ぐ笹谷川仕切られ、整備されていました。

笹谷川から、遊廓が軒をつらねる広場への入口に、古い民宿の建物があります。

風情のある玄関。

宇出津・棚木遊廓(メンキチ)界隈図(1937年)*1 に記載されている当時の妓楼の屋号を引き継いでいます。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.155

宇出津は、昔から漁業が盛んで、海上交通の拠点としても発展したため、自然発生的に茶屋や旅籠が生まれ、茶屋女や飯盛女などの売春婦が現れました。明治に入り、宇出津の町は国の許可を得て棚木地区の一画に遊廓が生まれました。宇出津の棚木の遊廓は、奥能登一の賑わいを見せ、その繫昌ぶりを芸者の奏でる三味の音にたとえ、常に耐えることがなかったということから、この地域を音羽町(おとわちょう)と名付けられました。地元の人々は遊廓界隈を「政府から免許を得た地」、即ち「メンキョチ」または「メンキチ」と呼びました。*1

かつて遊廓として使われていた建物が現在も残っています。*1

建物側面の入口。

建物の前の庭。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.140-P.148,P.156

今回は、七尾(石川県七尾市)の町並みと風俗を散歩します。

七尾の遊廓は、明治はじめに埋め立てされた常盤町へ移り、その後、昭和32年の売春防止法が施行されてなくなりました。*1

道幅が少しひろくなっているこのあたりが遊廓があった場所です。*1

元旅館だった建物。

元旅館の玄関前。

【参考文献】

*1 七尾市:目で見る七尾の100年(七尾市,1969)p.60-P.61

今回は、鶴来(石川県白山市)の町並みと風俗を散歩します。

かつて鶴来(つるぎ)には、金沢をしのぐ貸座敷があって、連日近郷近在から若者や旦那衆がやって来て、日詰町に不夜城の時代がありました。鶴来は江戸期より煙草栽培がさかんでしたが、明治時代の煙草税法改正により転業を余儀なくされ、これを契機に日詰町の数名が貸座敷業免許願を提出し、明治19年に「免許地」として許可されました。当時の日詰町は、溜め桶や薪を積んだ棚(にお)の置き場、物置小屋などが散在していて、貸座敷業とはまったく無縁の土地柄でした。*1

鶴来遊廓は、日清戦争のため一時衰退しましたが、日露戦争後は遊廓組合の一致協力により復興しました。その盛況ぶりは金沢三遊廓に並ぶほどで、昭和戦前には全盛となりました。

旅館の隣に古い建物が残されています。

遊廓の雰囲気が残る佇まいです。

【参考文献】

*1 鶴来商工会百周年記念委員会:ふるさと「鶴来」再発見(鶴来商工会,2004)P.107-P.108

旧東海道「いさご通り」。町名もこの付近は砂子(いさご)二丁目です。

1階に「ロンドンA館」が入るビル。

入口の電飾。

募集看板。

川崎市内の繁華街を歩いていると、「ナイトイン右折」の看板を発見。

老舗のキャバレーの建物です。

帽子のマークの大看板。迫力があります。

2つ並んだゴミ箱。

今回は、川崎(神奈川県川崎市)の町並みと風俗を散歩します。

京急川崎駅の下り線ホームから宗三寺の墓地と墓地に隣接するラブホテルと質屋が見えます。

墓地の反対側(北側)には、別のホテルが隣接しています。

「同伴旅館(ラブホテル)をどんなとこに建てたらよくはやるか、昔からジンクスがあって、墓地か病院のそばか、さもなくば質屋の真向かいだったら繁盛間違いなし。」*1 と言われているそうですが、川崎駅前もこの法則が当てはまりそうです。

ひっそりとしたラブホテルの入口付近(写真左側)。墓地(写真右側)が隣接しています。

未成年者、売春婦の利用お断り。

【参考文献】

*1 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.62

西口商店街の南西側。スナックや風俗店に混じって「レンタルルーム」と書かれた店舗が数軒あります。

レンタルルームのある路地。

デリヘル店とレンタルルームが同居する建物。

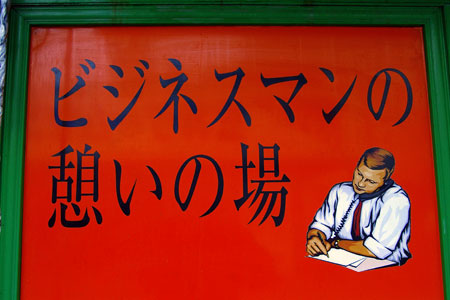

ネクタイ姿のサラリーマンが仕事をする姿が描かれている看板。「ビジネスマン向けの休憩室」というコンセプトのようです。

柏木田遊廓跡地のメインの通りの西側。

福助ホテルがあります。

福助は江戸時代から存在したキャラクターです。*1

現在は、休業中のようです。

【参考文献】

*1 荒俣宏:福助さん(筑摩書房,1993)P.19

今回は、柏木田(神奈川県横須賀市)の町並みと風俗を散歩します。

横須賀市内でもっとも古く、しかも公然と認められた遊廓は柏木田でした。明治21年2月頃、大滝町の豊川稲荷付近に大火があって遊廓が焼失したため、明治22年6月頃、柏木田に移転しました。*1

柏木田遊廓のことは、山口瞳さんの小説「血族」に詳しく書かれています。山口瞳さんの祖母は、「藤松」という屋号の貸座敷の経営者でした。

「血族」には、「大門から数えて、ホンダオートバイ販売店、仕舞屋、江戸屋という染物店、この3軒分が藤松...」と藤松があった場所が説明されています。*1

こちらの住宅地図(の右上部分)には、オートバイ店、染物店の江戸屋が記載されています。染物屋はマンションに建て替わっていますが、オートバイ店は現在も営業中です。

ソープランドがあったあたり。

【参考文献】

*1 横須賀警察署史発行委員会:横須賀警察署史(横須賀警察署,1977)P.123

*2 山口瞳:血族(文芸春秋,1979)P.209

環状七号線沿いに大きなマンション。

マンションの1階に、ビデオ、DVDの販売店があります。

入口付近。アダルトビデオも取り扱っているようです。

店の入口では、ウルトラマンが出迎えてくれます。

竹ノ塚駅の東側。国道4号線沿いの元渕江公園では、夜な夜な露出狂のカップルが出没するといいます。*1

都心部のハプニングバーの客が店の後に訪れ、公園内の身障者用便所がプレイルームになっていると言われています。*1

トイレのドアの内側の落書き。ハッテンバとしても活用されているのでしょうか。

長文の落書き。

【参考文献】

*1 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.56

今回は、竹ノ塚(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

団地の一大密集地である竹ノ塚は、主婦売春が盛んと言われています。*1

しかし、竹ノ塚駅周辺のラブホは意外にも少なく、線路沿いにあるこちらの2軒のみです。

足立区の主婦は、地元のホテルは利用せず、隣の埼玉県八潮市のホテル*3 を利用するという情報もあります。*2

24時間いつでも休憩OK。便利なホテルです。

八潮市のラブホテルも同じシステムを採用しています。*3

ホテル脇の路地を通りに出ると、テレクラがあります。

【参考文献】

*1 山藤 章一郎:週刊ポスト(2006.9.29)P.198-P.171 「現場の磁力6」竹の塚”主婦売春”は格差社会の産物か

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.56

【参考記事】

*3 風俗散歩(八潮):大曽根のラブホテル(2009.11)

松島新地は、赤線当時の和風の建物がそのまま残されています。

路地に入ると雰囲気のある塀が続いています。

路地からメインの通りを見たところ。

2階部分。

今回は、九条(大阪府大阪市西区)の町並みと風俗を散歩します。

木津川と尻無川に挟まれた寺島の地(現在の松島公園)の北端は、松ヶ鼻と呼ばれた場所で、直径1mにおよぶ大きな松の樹が水面に枝葉を垂れていた景勝地で、松島の地名の所以でもありました。*1

安政5年(1856年)の五か国通商条約以後、大阪開港が行われ、木津川と安治川に囲まれた挟まれた砲弾型の土地に外国人居留地ができました。これに伴い、「軍艦、商船が渡来し水夫・兵士など「軽輩」の者が出入りするので遊女屋がなくてはかえって不取締りになる」ことから、横浜、長崎、箱館(函館)の例にならって、松嶋遊廓の建設が許可されました。*2

現在は松島公園となっていて、当時の面影は残っていません。

松嶋遊廓の北端には、松島橋と梅本橋がありました。*2

松島公園内(野球場横)に、松島橋の碑があります。*3

同じく、野球場入口横にある梅本橋跡の石碑は、当時の様子を写真で伝えています。

【参考文献】

*1 野村廣太郎:おおさか百景いまむかし(東方出版,1997)P.62

*2 佐賀朝:近代大阪の都市社会構造(日本経済評論社,2007)P.41,P.43

*3 熊田司,伊藤純:森琴石と歩く大阪(東方出版,2009.8)p.157

新開地にある「世界の下着」の看板のある店。

入口のドアには、大きく「下着」と書かれています。左側に、おとなのおもちゃ屋さんが隣接しています。

「団体3人以上お断り」の貼紙(写真右側)。

おとなのおもちゃ屋さんのショーウィンドウ。

新開地の北側に位置する湊川公園は、天井川だった旧湊川の川床と同じ高さに埋め立てられたので、土手の東側の石垣には、階段が作られています。*1

階段の上にホテルの土地がせり出してします。

ホテルへの階段。

ホテル脇の路地を進むと松竹小路*2 を経由して新開地商店街に出ます。

【参考文献】

*1 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.9,P.66

【参考記事】

*2 風俗散歩(福原):松竹小路(2010.1)

神戸の歴史は、福原遊廓とともに始まったといえます。*1

福原遊廓の妓楼は、上、中、下と客すじが別れていて、一番よいところが仲之町(桜筋)でした。*2

現在はソープランド街となっています。

大楼として知られた松浦楼があったあたり。*1*2

桜筋の東隣の柳筋は、福原遊廓の頃は、中小の廓が並ぶ場所でした。*2

現在は道幅も広く、むしろこちらの通りの方がソープランド街の中心になっています。

花柳病の薬を専門に販売していた「有田ドラッグ」があったあたり。*2

「有田ドラッグ」の経営者、有田音松は、福原遊廓の長谷川楼の妓夫太郎(客引き)から身を起こし、あくどい商法で名を成しました。*3

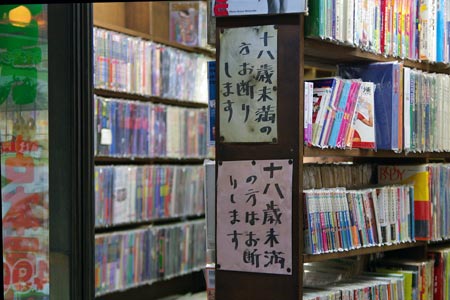

「有田ドラッグ」の店頭には、梅毒や淋病にかかって頭部の皮膚が犯されたり、鼻が欠けた人体の模型が飾られ、「十八歳未満の者、中に入るべからず。」と貼紙がされていました。店の中に入ると今度は淋病におかされた局部の模型が陳列されていて、性病患者はおじけづき、有田ドラッグの薬を買い求めました。*4

【参考文献】

*1 加藤政洋:神戸の花街・盛り場考(神戸新聞総合出版センター,2009)P.61,P.67-P.69

*2 君本昌久:いろまち燃えた(三省堂,1983)P.82-P.84

*3 林喜芳:わいらの新開地(神戸新聞総合出版センター,2001)P.36-P.37

*4 稲垣喜代志:ドキュメント日本人 第9(学芸書林,1969)「有田音松」P.40,P.45

人吉の市街の商店街。肉屋さんの隣に「スカイビル」があります。

ビルの1階に、「球摩川ショー劇場」があります。

秘宝館が併設されていたのでしょうか。

入口の看板。

八代市本町の繁華街のはずれに、「キャバレー白馬」があります。

演歌歌手の八代亜紀さんは、熊本県八代市の出身ですが、16歳のデビュー前の初舞台の場所が、この「キャバレー白馬」だったそうです。*1

派手なデザインの屋上大看板。昭和の雰囲気を感じます。

ホステス募集です。

白馬専用。

【参考URL】

*1 asahi.com マイタウン 熊本 この人 八代亜紀さん(2005.6.6)

旧「黄金」の建物の南側の路地に、レンガの塀が残っています。

ほとんど荒廃していない綺麗なレンガ塀です。

このレンガの塀は、元八代券番の塀です。*1

元八代券番の土地は、旧「黄金」の建物に隣接しています。*1

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

紺屋町の遊廓は、明治7年に設置が認められ、大正10年には、遊廓が19軒、料亭が20軒となり、活況を呈しました。戦後は特殊飲食店地区となり、昭和32年の売春防止法施行により転廃業しました。*1

「黄金」は、八代で唯一の遊廓建築の遺構で、建設年は明治期と考えられています。*1

軒下の透かし彫り。

建物の西側。

【参考文献】

*1 田島 秀一:日本建築学会研究報告九州支部研究報告P.689-P.692「八代紺屋町の遊郭建築「黄金」について」

三角西港は、港湾だけでなく市街地も含めて造成されました。市街地水害から守るための排水路が整備され、主要な道路との交差部分には、石橋が架けられています。*1

「全国遊廓案内」には、三角町にも遊廓があり、貸座敷が6軒あったと記されています。*2

遊廓は、西排水路の上流のあたりにありました。*1

検番があったあたり。*1

当時の三角西港の様子は、紀行文「五足の靴」*4 にも登場します。三角町には、熊本県公認の遊廓というのが、熊本市内の二本木遊廓、八代町の紺屋町遊廓、牛深町の古久玉遊廓に次いで存在していました。「五足の靴」の作者の五人づれは、「遊廓らしい一部の二階三階の欄干には赤い夜着が痛いくらゐ光つてゐる」とその存在を確認しています。*3

【参考文献】

*1 遠藤徹也:Civil engineering consultant. (通号238,2008.1)特集 土木遺産Ⅵ日本の土木風土の原点 P.20-P.23 明治の近代港湾都市「三角西港」「明治・大正期の町の構成」

*2 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.152

*3 鶴田文史:天草五足の靴物語(近代文芸社,2007)P.119

【参考記事】

*4 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

湊新地には、当時の面影を残す古い建物が残っています。

遊廓の北東部の奥の満月楼のあったあたり。

この通りの両側には、宮島楼、芦北屋、平野屋、喜楽亭などの妓楼が建ち並んでいました。

遊廓の東側の通り。萬松楼があったあたり。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

島原の地の入江は、古くから地形的に最適な港として交易が盛んとなって、港町として発展しました。同時に人の出入りが多い港町特有の遊廓の前身が、はじめは散在して成立していましたが、やがて、沿岸より築地した新しい造成地の船津新地と湊新地の2ヶ所に遊廓が成立しました。*1

船津新地が成立したのは、明治30年頃で、道の両側に遊廓の軒並みがありました。*1

「舟津新地」と書かれた電柱のプレート。

船津新地は、昭和19年の大火により全焼し、その後は復興しませんでした。*1

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

今回は、柳川(福岡県柳川市)の町並みと風俗を散歩します。

柳川は水郷の町と言われ、市中に掘割が巡らされています。

三柱神社の参道の朱塗りの橋のたもとに松月文人館があります。

この建物は、明治時代に建てられた遊女屋「懐月楼」の建物でした。

松月文人館の2階と3階は、北原白秋など文学者たちの資料館になっています。*1

【参考URL】

*1 柳川観光開発株式会社:公式ホームページ「松月文人館」

吉原の通りに面して、吉原公園がります。ここは、かつての吉原遊廓の大籬(おおまがき=大店のこと)の大文字楼の跡地です。*1

大文字楼は、「角海老楼」「稲森楼」と共に吉原の三大妓楼で、江戸町1丁目の表通りから裏通りまでつつ抜けでした。その裏通りには、鉄漿溝(おはぐろどぶ)がありましたが、大文字楼の楼内から太い鎖で頭上に橋がつなぎとめてありました。度重なる吉原の災害に、非常の場合内側からこの吊橋を下ろし、遊女を廓外へ逃がすようにしたものです。*1

現在の吉原公園からはソープ街が一望できます。

大文字楼の吊橋はこのあたりにありました。*2

【参考文献】

*1 波木井皓三:大正・吉原私記(青蛙房,1978)P.18-P.19

*2 稲垣史生:江戸の再発見(新潮社,1980)P.316-P.317

銚子市内の目抜き通り。少し殺風景すぎるぐらい綺麗に整備されています。

道路沿いにランジェリーショップがあります。

建物の側面にある入口。

メンズ下着もあります。

旧大森新地近くの美原歩道橋の南登口付近。

歩道橋に近接して美原観音があります。

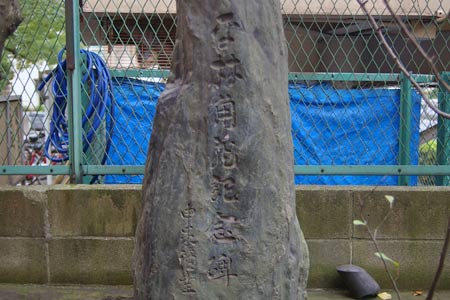

境内の奥まったところに、人の背丈ほどの秩父青石を自然石のまま使用した「平林角蔵記念碑」が建てられています。*1

背面には、「大森新地創設十周年に当り之が出願者平林氏のために之を建つ 昭和九年九月廿三日 大森三業株式会社」とあります。この碑は、大森三業地創設に貢献し、その守り神として昭和7年、大森東1丁目の徳浄寺から三業地の裏鬼門に観音像を勧請した、平林角蔵のために建てられました。*1

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510

大森新地の入口付近。写真の左側の植え込み部分がかつての西堀跡です。*1

塀に囲まれています。

こちらもかつて料亭だった建物です。*1

昭和40年頃までは、芸妓は約60名いました。*1

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.227-P.229

今回は、平和島(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

大森新地は、現在の大森本町2丁目で、東は平和の森公園、西は美原の商店街に囲まれた地域にあった三業地です。その最盛期は、昭和8年から14、5年でした。*1

花街の中心部には、大森見番がありました。*1

料亭「沢田屋別館」があったあたり。沢田屋、つるやのカニ料理は有名でした。*1

現在は住宅地となっていて、花街に面影はほとんど残っていません。

【参考文献】

*1 大田区史編さん委員会:大田区史 下巻(東京都大田区,1996)P.506-P.510

今回は、羽田(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

穴守稲荷は、現在は京浜急行羽田空港線の沿線に位置しています。この神社は元来は現在の羽田空港の敷地となっている場所にありましたが、昭和20年、進駐軍の命令によって強制的に移転させられ、鳥居だけは、ながらく空港の駐車場に立っていました。*1

これは、鳥居を壊そうとしたアメリカ兵が次々と病気や怪我をしたり、取り壊そうとした業者が倒産したりなどの不幸が起きた(進駐軍の傍若無人な行いに大鳥居がキレた。)ことがその理由だったようです。*2

鳥居は、平成11年に現在の場所に移設されました。鳥居には、「平和」と書かれた額がかかっています。*3

旧地の穴守稲荷の社背には、赤い鳥居が山積みにされ、貝類を集めた陳列場もあり、女陰に似た貝なども並べてありました。*4

鳥居の脇にある案内板。

案内板には、旧地の穴守稲荷の周辺の地図が掲載されています。穴守見番の場所も記されており(写真、左下)、この界隈が花街だったことがわかります。

【参考文献】

*1 奥須磨子,羽田博昭:都市と娯楽(日本経済評論社,2004)P.223

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.76

*3 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.35

*4 原浩三:性神探訪(八重岳書房,1970)P.134

今回は、石川町(神奈川県横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線、石川駅の北西の一画にラブホテル街があります。

JR京浜東北線(写真奥)と首都高速道路沿いのラブホテル街です。

部屋の写真の大看板。

付近の電柱にあったバイアグラの広告の貼紙。

尼崎市バスの「遊女塚」停留所。

江口(大阪市東淀川区)、神崎(尼崎市)は、平安時代における日本遊里の代名詞でした。大江匡房は「遊女記」を表して著して神埼の遊女のことを述べています。*1

バス停から100m南の関西ペイント(株)尼崎工場の正門前の梅ケ枝公園の片隅に、史跡「遊女塚」があります。

遊女塚の中央には、遊女の供養碑があります。この碑は、鎌倉時代の建永2年(1207年)、法然上人の説話を聞いて自分の身を恥じた5人の遊女が神埼川に身を投げ自殺し、その供養のために建てられたものです。碑の裏面には、5人の遊女の名(吾妻、宮城、刈藻、小倉、大仁)が刻まれています。*2

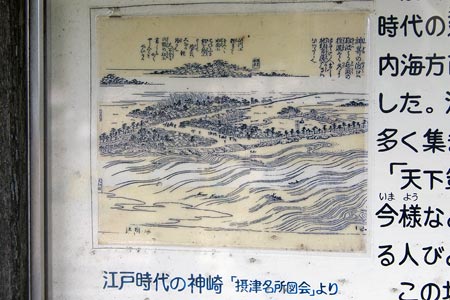

摂津名所図会に描かれた神埼川。

神崎は、中国街道に通じ、水上交通の拠点として大いに栄えました。*3

【参考文献】

*1 滝川政次郎:遊行女婦・遊女・傀儡女(至文堂,1965)P.3-P.5

*2 「遊女塚」の案内板より

*3 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.293

古代中世の神埼の遊女とはまったく関係ありませんが、戸ノ内の私娼街は「神崎新地」と呼ばれていました。*1

新地内には、稲荷神社があります。

新地の守り神だったようです。

稲荷神社の鳥居。

稲荷神社の隣の長屋。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

戸ノ内の私娼街(神崎新地)は、戸ノ内三丁目31~34番地にありました。*1

売春防止法施行後は、新地は衰退し、売春宿は町工場に改装されました。*1

そして、1995年の阪神大震災のとき、新地の建物のほとんどが崩壊し、店は1軒残らず潰れ、新地は、年配の立ちんぼが数人残るまでに落ちぶれました。*2

当時のものと思われる建物。

建物の2階には手摺があります。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

*2 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

モスリン橋を渡って100mほど北へ進んだところが、戸ノ内町の大通りです。

戦後、尼崎市には無数の風俗店が点在し、風俗業者のみながらず、パンパンガール(立ちんぼ)も多く、治安の悪化を招いていました。風紀の乱れを気にした尼崎市は、1952年「尼崎市売春等取締役条例」を制定しました。条例による直接的な効果はありませんでしたが、業者たちは世間の風当たりの強さを感じ、「尼崎全特飲業組合連合会」を結成。初島(尼崎市)と戸ノ内に集団移転しました。それぞれ、戸ノ内新地、初島新地として1955年政府公認の赤線地帯として営業を開始しました。*1

お遊びは、客引きの婆さんとの交渉から始まり、顔を見て相手を決めることができず、好みのタイプを伝え、派遣してもらう置屋スタイルです。交渉が済むと大通りより西側にある旅館に招かれ、そこで派遣された姫と一時を過ごします。*1

現在も旅館らしき建物が残っています。

戸ノ内三丁目のバス停近くにあるゴルフ場は、紡績工場跡地です。*2

【参考文献】

*1 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

生國魂神社(生玉神社)の公園脇に、ラブホテルの廃墟があります。

廃業してから、かなり年数が経過しているように思われます。

モダンなデザインの建物です。

「とるな」と書かれた看板。

今回は、生玉町(大阪府大阪市天王寺区)谷町(同中央区)の町並みと風俗を散歩します。

谷町九丁目の南側に、上町台地と呼ばれる南北に連なる細長い台地があります。この付近には、「天王寺七坂」と呼ばれる趣深い美しい坂道があって、散策コースとなっています。七坂のひとつ、源聖寺坂は、石畳が階段状に続く風情のある坂道です。*1

寺院が密集する霊験あらたかな静かな道の周囲はラブホテル街で、「ミスマッチがワンダフル」「いかにも大阪」と喜んでカメラを構える外国人も多いユニークな名所です。*1

ギリシャ神殿を思わせる荘厳な建築。

銀山寺付近から西方を見たところ。南海サウスタワービルが見えます。

【参考文献】

*1 橋爪紳也:大阪力事典(創元社,2004)P.249

今回は、八潮(埼玉県八潮市)の町並みと風俗を散歩します。

八潮市は、埼玉県の東南部に位置し、西は東京都足立区の竹ノ塚に接しています。足立区と埼玉県の堺付近に、ラブホテル群があります。

大曽根(首都高速6号三郷線の八潮南ランプ付近)にあるラブホテル。

ホテルの入口を示す看板。歩道に張り出しているので、いやがおうでも目につきます。

「24時間休憩OK」なラブホテル。足立区妻たちに重宝がられています。*1

【参考文献】

*1 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.57

ビニール本(透明なビニールで密閉されたヌード写真誌)のブームは、1978~79年頃から拡大し、1980年にピークを迎えました。*1

神田神保町は、もともと古書店百軒の街。学生や読者が一軒ずつ回り歩いて求める書籍を探します。漫画専門店、映画演劇の専門店、戦争物の専門店。その中にポルノの専門店もあっていいのではないかというわけで、先鞭(せんべん)をつけたのが芳賀書店でした。神保町店(15坪)、古書センター(24坪)、そして40坪の本店。本店だけでも1日に4~5千人の来客があり、芳賀書店には、約50社ビニール本出版社が殺到しました。この一大ポルノブームにより、神田神保町は復興し、地下鉄神保町駅のトイレは、破り捨てたビニール袋でいっぱいになりました。*2

やがて、ビニール本は、過当競争で内容がエスカレートし、裏本といわれる女性性器を露出したものも出回ったため、摘発が急増しました。1980年10月に芳賀書店常務が逮捕されたことが契機となり、ブームは終息していきました。*1

現在は、成人向けの古書店で、この懐かしいビニール本を見ることができます。

ビニール本に代わって、アダルト向けメディアの主役になったのが、AV(アダルトビデオ)です。こちらの店舗では、階段の壁にびっしりとAVのパッケージが貼られています。

書店なのに本が無い、熟女、マニアモノ専門店。

【参考文献】

*1 石川弘義:大衆文化事典(弘文堂,1994)P.645

*2 北村四郎:ビニール本の恋びとたち2(二見書房,1981)P.48

今回は、神保町の町並みと風俗を散歩します。

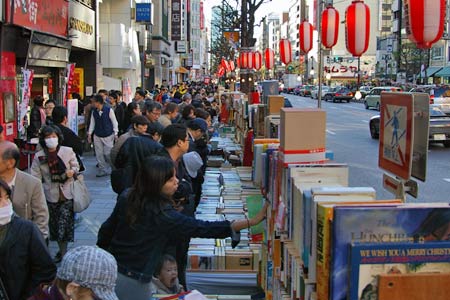

この日は、「神田古本まつり」開催中で、靖国通りの舗道には、古書店と向き合うように書棚が並べられます。

すずらん通り・さくら通りには、大人向けの雑誌やアイドルの写真集などを専門に扱った古書店が数軒あります。

懐かしいアイドルのポスターが貼られた店の入口。(写真中央の水着のポスターは、浅野ゆう子さんです。)

古書店の壁面にディスプレイされた等身大のパネル。数の多さは圧巻です。

現在の国道1号線と大磯バイパスの分岐点あたり一帯は、竹縄地区と称ばれ、往時は繁栄をきわめた地域で、ここに遊廓がありました。遊廓は、別の名を移転地と呼びました。この移転地は、明治35年の火災で、当時北本町にあった遊廓が移されもので、郷土屋、柳川楼、小柳楼などの妓楼が立ち並んでいました。*1

遊廓は、「高い丘の一角にあった」*1 とのことなので、このあたりでしょうか。

大正時代の「大磯町全図」*2*3 を見ると、遊廓は、オーナンバー(株)の工場があった辺り(写真右側のマンション)にあったように思われますが、定かではありません。

この道をまっすぐ行くとJR東海道線の線路に行き当たります。

近くの駐車場にあった古い石碑。

【参考文献】

*1 「わがまち長者町」刊行会:わがまち長者町(「わがまち長者町」刊行会,1990)P.28-P.31

*2 郷土出版社:目で見る平塚・秦野・伊勢原の100年(郷土出版社,1991)P.57

*3 田中吉助:愛甲郡中郡全図(田中文洋堂,1915)

広島には東西二ヶ所に遊廓があり、西遊廓は明治25年に創立されました。*1

その後、明治27年に日清戦争が起こり、広島に大本営が設置され、市街は空前の活況をみせました。これに伴い、薬研堀や平塚町、下柳町を中心とした新遊廓が誕生し、これが東遊廓となりました。*2

明治34年の「廣島商業地圖」によると、東遊廓は、現在の弥生町付近にありました。*3

現在も、一部に花街らしい雰囲気が残っています。

スナックの建物。

入口。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.136

*2 薄田純一郎:がんす横丁(たくみ出版,1973)P.62-P.63

*3 小曽根録造:廣島商業地圖(三倉源次郎,1901)

薬研堀の歓楽街にあるアダルトショップ。大人のおもちゃ(有)日本トイ。

看板が裏返し(無地)になっていますが、閉店してしまったのでしょうか。

夜の様子。

ネオン看板のみ点灯しています。

ロンドン薬研掘店。

おなじみの黄色の電飾。

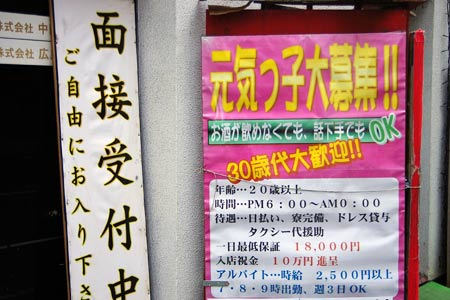

面接受付中の看板。

夜になると、ネオン看板が煌々と輝きます。

薬研堀の歓楽街には、ヘルスなどの風俗店が密集しています。

飛行機の形をしたユニークな看板。

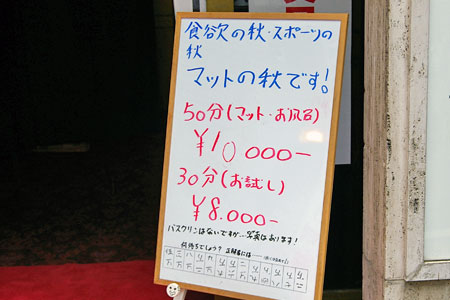

食欲の秋。スポーツの秋...

遊廓を思わせるのような店の入口。

今回は、広島(広島県広島市)の町並みと風俗を散歩します。

薬研堀は、広島市を代表する歓楽街です。たくさんの無料案内所が目に付きます。

赤やピンク系の看板が多いようです。

こじんまりとした感じの案内所。

2番目に楽しい無料案内所。1番目はどこなのか気になります。

厳島神社は、神道の自然崇拝を表現していて、宮島は古くから聖域とされていました。

ところが、宮島には厳島遊廓があり、聖域=性域だった史実があります。1

「全国遊廓案内」には、「厳島町遊廓は、貸座敷4軒、娼妓は14人で、(伊勢神宮のある)宇治山田の遊廓に比較するには余りに淋しい感じはするが、営業方針の如何によっては、各国から人々が寄ってくるところだけに、将来は大いに発展する可能性がある。」と紹介されています。2

遊廓は、現在の中乃町(町家通り)と新町にありました。前者は新吉原、後者は大阪の町名にあやかったとされています。*1

中乃町の遊廓跡地。*1

新町の遊廓跡地。*1

遊廓のための内科医院があった場所。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火災資料出版,2000)P.299-P.300,P.329-P.330

*2 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.136-P.137

「全国遊廓案内」*1 によると、柳井町遊廓(石原遊廓)は、山陽本線の柳井津駅(現柳井駅)から約十丁、(旧地名で)柳井町字石原にありました。

石原遊廓は、明治42年に新市(しんいち)遊廓地から移転してきたもので、貸座敷は十数軒ありました。*2

明治44年の「最新柳井町市街図」*3 によると、片野川の西側に6つに区画された一画があり、「遊廓地」と記されています。地図によると、遊廓地は堀で囲まれていたようです。

遊廓地であったと思われる一画は、現在の東土手通りの片野川に接したあたりです。ここから道幅が広くなっています。(写真手前)

旧遊廓地の周囲にめぐらされていた堀の痕跡が残されています。現在、堀は埋められ、道路になっています。

同じ場所から、南側をみたところ。

【参考文献】

*1 南博:代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

*2 鎌原成治:柳井案内(藤田文友堂,1910)P.

*3 富士秀太郎:最新柳井町市街図(富士秀太郎,1911)

才ノ森遊廓の近くの飲食店を営んでいたお虎さんは、通称「海軍ばあさん」*1 と呼ばれ、水兵たちに慕われていました。同じ頃、二代目「海軍ばあさん」として海軍の世話をしていたのが、「松政」(松政旅館)のお重さんです。*2

お重さんは、明治39年生まれで、大正15年から徳山駅近くの高級割烹料亭「松政」に勤めるようになりました。太平洋戦争の末期、人間魚雷「回天」の隊員から「お母ちゃん」と慕われていたお重さんは、後に、「回天の母」と呼ばれるようになりました。*3

「松政」は、糀町1丁目付近にありました。*4*5

昭和46年7月、「松政」は閉鎖になりました。*3 現在、その付近は、ピピ510に建て変わっています。*4

昭和33年の住宅地図*4 によると、現在のピピ510の脇の路地には、「ブラジル」、「マドラス」、「志のぶ」、「松の家」、「ゆかり」などの飲食店と思われる屋号が記されています。隣の松政旅館とともに、この界隈は繁華街だったようです。

路地をぬけて西側にまわり込んだあたりの雑居ビルには、風俗店と思われる店舗が入居しています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.229-P.231

*3 宮本雅史:回天の群像(角川学芸出版,2008)P.169-P.176,P.192

*4 中国文化図鑑:徳山市・南陽町詳細住宅案内図(徳山市東松原町,1958)P.17

*5 マツノ書店:昭和十年徳山市街明細図(マツノ書店,1996)

徳山駅前の通り。片側3車線の幅広い道路です。

第二次大戦中、徳山には海軍燃料廠があったため、大空襲を受け、市街の大半は焼野原となりましたが、戦後は抜本的な都市計画が実行され、道路が拡幅されました。

街の中心部の栄町付近には、才ノ森遊廓がありました。それまで遠石にあった遊廓が大正2年にこの地に移転したものです。海軍燃料廠ができてからは、軍艦が頻繁に入港するようになり、遊廓は水兵たちで賑わいました。遊廓の近くで飲食店を営んでいた「おとら婆さん」は、海軍が好きで、水兵を殊のほか愛し献身的に世話をしたので、「海軍の母」として、幾度か表彰されました。*1

おとら婆さんは、艦隊が入港すると軍艦旗を掲げて目印として、若い水兵の面倒をみました。安く食べさせ、遊廓で遊ぶ金のない者には金を貸してあげました。*2

現在の商工会議所付近が遊廓街の中心でしたが、現在、その頃の面影はありません。

徳山小唄には、次のような歌詞があります。*1

アゝ昔しゃ才ノ森 狐が鳴いた

今じゃ島田の花が咲く

泊めて帰さぬ花が咲く 花が咲く

才ノ森遊廓は、昭和20年7月の空襲で焼失しましたが、その後、昭和25年に下御弓(しもおゆみ)町に移転し、その一画を柳町と命名し、昭和33年4月1日に赤線が廃止されるまで続きました。*1

【参考文献】

*1 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.42-P.43,P.157,P.150

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.231

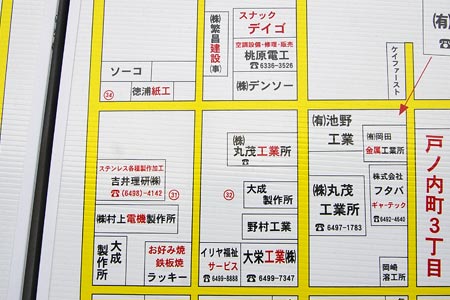

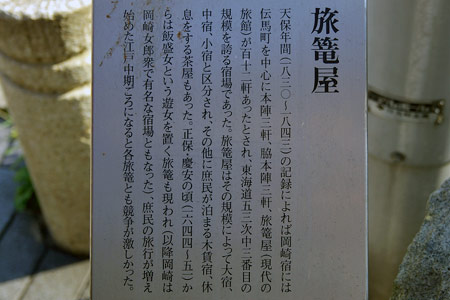

岡崎市の東側。中町大門通りがあります。この付近に中町東遊廓がありました。

東遊廓は、大正12年に、伝馬町と板屋町の遊廓から約36軒が移転してできました。*1

大門通りを進むと、途中から道幅が広くなっている場所があります。当時の家並みを再現した地図「遊廓の店舗配置」*1 を見ると、このあたりが遊廓の入口であることがわかります。地図には、門柱と思われるマークが記されていますので、おそらく、この場所に大門があったのでしょう。

遊廓の西側を南北に貫く吾妻通り。吾妻通りの中ほど(写真中央)から右側(東側)へ延びる通りが高砂通り。*1

羽衣通りの北側(写真左側)には芸者置屋がずらっと並んでいました。*1*2

写真は、銭湯の東湯があった場所から東側を見たところですが、遊廓地の面影は残っていません。

【参考文献】

*1 岡崎地方史研究会:写真集明治大正昭和岡崎 ふるさとの想い出229(国書刊行会,1981)P.55 「遊廓店舗の配置」

*2 名古屋郷土出版社:岡崎いまむかし(名古屋郷土出版社,1989)p.74-P.75

今回は、岡崎(愛知県岡崎市)の町並みと風俗を散歩します。

岡崎城の東側に位置する伝馬町は、江戸時代、宿場町として栄えました。

伝馬町の旅籠には、飯盛女を置く旅籠も現れ、以降、岡崎は「岡崎女郎衆」で有名な宿場となりました。*1

伝馬町は、明治22年に東海道線が開通すると宿場の機能が薄れ、かつての旅籠は遊廓などに変わっていきました。岡崎は、商人が多く人の往来が多かったので、遊廓は繫盛し、「伝馬の遊廓」として有名になりました。*1

交差点の角には、大正時代から続く映画館の「常盤館」(後に、岡崎東宝→岡崎東映→グランド劇場)がありましたが、現在はコンビニに建て変わっており、敷地には「西本陣跡」の碑が建っています。

【参考文献】

*1 名古屋郷土出版社:岡崎いまむかし(名古屋郷土出版社,1989)p.70,P.72

御殿場市の南部にある富士岡地区。近隣には、富士岡公園、富士岡中学校、陸上自衛隊駐屯地などがあります。

富士岡は、その名が示す通り、富士すそ野の丘陵地に立地することから富士岡と名づけられました。*1

富士岡公園からは、さえぎられることなく、富士山の雄姿が望めます。

富士岡中学校。昭和60年に現在の場所に移転・建築されました。

富士岡中学校は、移転前は、駒門の現在の陸上自衛隊駐屯地(かつての米軍のサウスキャンプがあった場所)にありました。

1950年の朝鮮戦争勃発に伴い、米軍はサウスキャンプを拡大。隣接する富士岡中学校の運動場などが接収され、鉄条網を隔てて中学校と米軍キャンプが接するようになりました。同時に特飲街やパンパンハウスが中学校をぐるりと囲むようになり、水道施設が未整備であったため、女性たちが校内へ水汲みに来たり、鉄棒に布団を干していったりしました。また、昼間からジャズが流れ、米兵との性行為が校舎の2階から生徒たちの目にも入ってきました。このような状況は、昭和28年(1953年)までの約6年間続きました。*2*3*4

【参考文献】

*1 「角川日本地名大辞典」編纂委員会:角川日本地名大辞典 22静岡県(角川書店,1982)P.836

*2 平井 和子:女性史学(11)(2001)「米軍基地買売春と反「売春」運動–御殿場の場合」

*3 勝間田二郎:御殿場・裾野・小山郷土誌 下巻(勝間田二郎,1997)P.764

【参考URL】

*4 第15回国会予算委員会 第13号議事録(1952.12) 岩間正男、矢嶋三義委員の現地報告

駅前のスナック街のはずれに閉店したキャバレーがあります。

店の大看板。電球の数の多さは圧巻です。

側面の階段が入口です。

隣接する墓地から遠望。

【参考記事】

*1 風俗散歩(御殿場):駅前のスナック街(2009.9)

今回は、釧路(北海道釧路市)の町並みと風俗を散歩します。

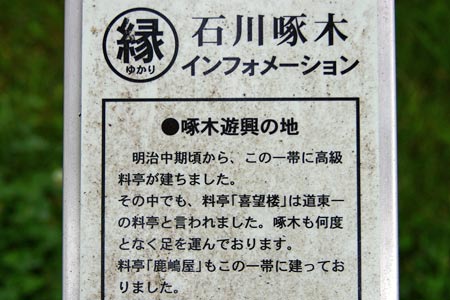

釧路市内には、石川啄木ゆかりの場所が数多く残されています。

石川啄木は、「釧路新聞社」に就任のため、明治41年、23歳のときに、釧路駅に着きました。初めの頃は夜な夜な桃源郷の気分で紅灯の巷に遊びました。*1*2

喜望楼は、当時釧路第一級の料理屋で、啄木が釧路に来て初めて芸妓というものを知った場所でした。現在、喜望楼があった場所は、佐野碑園となっており、園内に喜望楼跡の碑が建っています。*2

料亭鹿島屋は、当時の新聞記者がよく集まった場所で、助六、市子などの芸妓がいて、啄木の艶種記事「紅筆便り」の取材源でした。「武冨私道」と呼ばれる緩い坂道の途中にありました。*2

坂を登りきったところに、「武冨私道」と書かれた小さな石碑(写真右下)が残っています。明治40年代は小さな酒場が並んでいて、啄木は何度もこの坂を上り下りしました。*1

【参考文献】

*1 永田秀郎:路街並み今・昔(北海道新聞社,2005)p.62,P.68-P.69

*2 鳥居省三:石川啄木 第2版(釧路市,1981)P.19,P.176-P.177

今回は標津(北海道標津郡)の町並みと風俗を散歩します。標津(しべつ)町は、知床半島と根室半島の中間に位置し、国後島(ロシア領)が見える町として有名です。

市街を南北に貫く国道244号線は、町のメインストリートです。

「標津ひとむかし」の「明治から大正の標津市街略図」*1 によると、敬栄寺沿いの通りの龍雲寺の向かい側の四つ角に、遊女屋が1軒ありました。

龍雲寺は昭和40年に南六条西1丁目に移転し、跡地には電報電話局(当時)が設置されました。*2

現在は、NTT根室標津ビルとなっています。(写真右側)

これらの位置関係から、遊女屋は、現在のパチンコ店がある場所にあったことになります。

【参考文献】

*1 北海道標津町郷土研究会:標津ひとむかし(北海道標津町郷土研究会,1991)P.134-P.135

*2 標津町史編纂委員会:標津町史第1巻(標津町史編纂委員会,1968)P.1018-P.1019

厚岸の遊廓は、明治10年頃から創業し、明治30年頃には当時としては場末にあたる現在の若竹町1丁目から梅香町正行寺門前にかけて7軒の貸座敷が営業していました。

その後、町の発展と風紀上の見地から現在の湾月町1丁目、北大実験場登り口付近、厚岸水産高校のグラウンド(写真右側)の南西側に移転しました。遊廓の入口には角柱の門が立ち、柳や桜も植えられ、銭湯、そば屋、タバコ屋、人力車も開業しました。*1

大正11年の「厚岸市街電話分布圖」*2 には、新開楼、金利楼、丸新楼、観月楼などの妓楼の位置が記載されています。

遊廓の中心部であったと思われるあたり。写真奥は、厚岸水産高校の校舎です。

昭和に入り、貸座敷は3軒に淘汰され、戦後は金利楼の一部が「初音」の看板で細々と営業していましたが、売春防止法の施行により廃業し、アパートに転業。昭和40年頃に取り壊され、その後は住宅地と海産物干場になりました。*1

現在も遊廓跡地は、海産物干場として使われています。

*1 菊池善雄:朱化石No.5(1988)P.15-P.17 「厚岸の遊廓(貸座敷業)」

*2 久保事務所:厚岸市街電話分布圖(久保事務所,1922)

明治2年(1869年)、政府は北方開拓のための開拓使を設置し、北海道の開拓・移民に力を入れました。

根室開拓史の特徴は、殖民を目的とした遊廓が設置されたことです。札幌で最初の遊廓が出来たのが明治5年であるのに対し、根室で最初の遊廓(花咲楼)の開業は明治3年。根室の遊廓の実績が札幌の半御用遊廓のお手本となりました。*1*2

何よりも先駆けて遊び場を作ってやることは、時の開拓使判官のイキな人柄によるものといえます。根室移民にとって、唯一の不安のはけ口は遊廓であり、相当以上に繫盛したことはいうまでもありません。*2*3

明治8年(1875年)にロシアとの間で結ばれた「千島樺太交換条約」で、千島列島が日本領となると、根室の街は急速に栄えました。

遊廓も発展し、明治9年に弥生町に区画設定、明治12年に平内町に移転、明治24年、花園町に移転しました。*4

昭和4年の根室市街地図*5 によると、花園町の遊廓は、常惺寺から格子状になっている道路を南西方向に5区画のところ、三吉神社の南東側にありました。

写真の左奥の緑地は、三吉神社です。坂を下ると根室湾に行き着きます。

遊廓跡地の民家。

【参考文献】

*1 根室市:根室市史(根室市,1968)P.553

*2 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.178

*3 宮内令子:商家の女(北海タイムス社,1982)P.118-P.119

*4 根室商工会議所:懐かしのねむろ(根室商工会議所,1980)

【参考記事】

*5 風俗散歩(根室):根室市歴史と自然の資料館

駅前の飲食街。風俗店の看板が賑やかです。

お座敷キャバの看板。

名門通りのクラブ。

店の前にお姉さんの看板です。

帯広駅前の銀座通りに、ひときわ目立つ店舗があります。

巨大な航空機のオブジェが貼りついています。

尾翼には鶴のマーク。今にも空に向かって飛び立ちそうです。

747。飲み放題1000円は、格安です。