国際園跡の南側の新栄町。すぐ近くは岐阜駅前の大通りです。

お茶漬け屋さんの建物。

ここも何かの商店だったのでしょうか。

長屋風の建物。角の穴あきブロック塀がアクセントになっています。

国際園跡の南側の新栄町。すぐ近くは岐阜駅前の大通りです。

お茶漬け屋さんの建物。

ここも何かの商店だったのでしょうか。

長屋風の建物。角の穴あきブロック塀がアクセントになっています。

今回は、岐阜(岐阜県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜駅北側の問屋町は、看板が重なる通りが続きます。

商店街から突き出た看板。

シンプルな「3丁目」の看板。

問屋町の遠望。古い町並みです。

「新橋方面近道」のビルの通路※1。中央部分あたりに、2階へ上る階段があります。

階段脇にあるトイレ。

ドアは開けられたままです。

女子専用。

JRのガード下を有楽町から新橋駅へ向かう途中に、「新橋近道」と書かれた入口があります。

暗い地下道のようなガード下の通路が延々と続きます。

所々に、このような店舗があります。

階段を登ると、2階にも同じような通路が続いています。

今回は、森ヶ崎(東京都大田区)の町並みと風俗を三歩します。

JR蒲田駅から森ヶ崎行きのバスに乗り、「森ヶ崎十字路」で下車すると目の前が大森寺です。

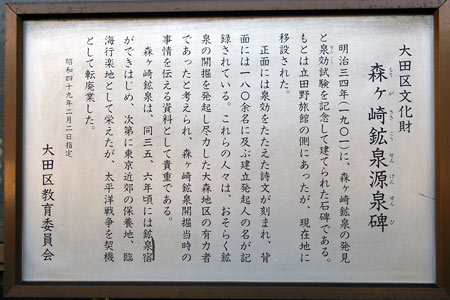

境内には森ヶ崎鉱泉碑があって、鉱泉の由来が記されています。*1

明治27年(1894年)、に地元の農民が灌漑用に掘った井戸からラジウムを含んだ鉱泉が湧出し、諸病に効能ありと人気を呼びました。*1

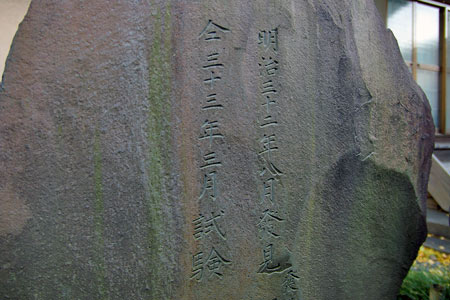

石碑の裏側には、「明治32年8月発見 仝33年3月試験」と刻まれています。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.236-P.238

建設中の八重洲一丁目のこの場所に、数年前まで料亭「安芸」*1 がありましたが、取り壊され新しいビルが建設中です。工事用フェンスに「八重洲一丁目飲食街」と書かれている通り、建設中のビルの裏手に飲み屋街があります。

看板が連なる飲み屋街。写真右側は工事用フェンスです。

工事用フェンスには、「八重洲のあの日」と題し、江戸時代から現在に至るまでのこの界隈の変遷が地図で示されています。

1950年頃の火災保険特殊地図。この地図によると、この付近は「中央ホテル別館」や料理屋が建ち並ぶ一画でした。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

地下鉄八丁堀駅近く。ビル街の中に戦前の看板建築がひっそりと残る一画があります。写真の一番右側の建物は、旧神田美容院の建物です。*1

路地の入口。

銅板建築の建物。

都会のど真ん中にして、この石畳の路地。自販機の安室奈美恵さんのポスターとのアンバランスが何ともいえません。国旗掲揚塔があります。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の日本橋(武揚堂,2007)「火災保険特殊地図」

地下鉄有楽町駅を地上に出ると、皇居を望む丸の内です。

ここには、第一生命本館、帝国劇場、明治生命ビルなど、昭和の激動期を見つめてきた近代建築物が多く残っています。

明治生命ビルは、昭和9年(1934年)竣工。ギリシヤ・ローマ建築を思わせる建築形式です。敗戦後、マッカーサーが一部会議室として使用しました。*1

マッカーサーがGHQ(連合軍最高司令部)の本部を置いたのは、明治生命ビルの300m南にある第一生命ビル(現DNタワー21)です。マッカーサーの執務室なども保存されています。*1

東京宝塚劇場は、1934年、東京での宝塚歌劇の拠点となる劇場として誕生。その後、立替工事を行い、2001年、リニューアルオープンしました。3

敗戦後は、アニー・パイル劇場と改名された宝塚劇場は、他の接収施設とは多少事情が異なりました。観客は米軍の将校、兵隊でしたが、舞台上や舞台裏で日本人が活躍し、戦後の日本のエンターテイメントの発祥の地となりました。2

【参考文献】

*1 小林一郎:目利きの東京建築散歩(朝日新聞出版,2010)

*2 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.149-P.153

【参考URL】

*2 宝塚歌劇団:宝塚歌劇ホームページ劇場案内

有楽町駅の南側のガード下は、飲み屋が密集する場所です。

店からあふれた客たち用に、道路に丸イスが並べられています。

ガード下の通路を南側へ進むと「ホッピー」のノボリとおびただしい数の提灯。

トンネル型ガードは、「焼き鳥横丁」と呼ばれ、わずか30,40mのかいわいに10軒ほどの店が並んでいますが、やはりこの一角では漂う煙が主役です。*1

「小松」、「登運とん」、「ふじ」、「金陵本店」は、昭和中頃から現在も続いている店です。

トンネル内には、濃い煙が立ち込めています。

【参考文献】

*1 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.81-P.85

JR線が走る遊楽町のガード下にある“有楽町コンコース”に、昭和の時代をそのままに再現した飲食店があります。

丹下左膳のポスターとミルクホールの看板。

「ミルクホール」は、明治30年(1897年)頃に各地の大学街などに現れました。当初は「新聞・官報縦覧所」と言われ、手頃な価格でミルクを飲みドーナツなどの軽食を食べながら、備え付けられた新聞や雑誌を閲覧することができました。まだ飲み慣れなかった牛乳の乳臭さを消すためにコーヒーが加えられ、一般大衆にコーヒーメニューが受け入れられることにもつながりました。*1

トリスバーの看板と理髪店。

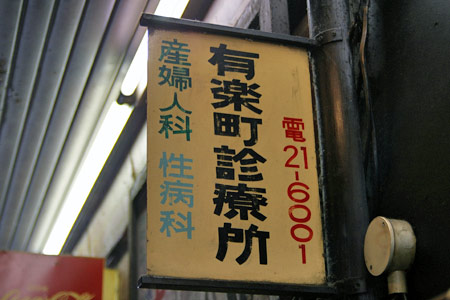

性病科の診療所の看板。

【参考URL】

*1 UCC上島珈琲株式会社:時代を映す愛すべき空間~カフェはじめて物語・日本篇~

JR有楽町京橋口から徒歩0分のところに、「有楽町高架下センター商店会」の入口があります。

夜になると、看板に明かりが灯ります。

高架下を北に1分ほど歩くと、丸三横丁の看板があります。

JT高架を横切るわずか50mのトンネル状の小道に、味わい深い飲み屋群がぎゅ~っと詰まっています。場所は、東京国際フォーラムのすぐ隣。凄いギャップです。*1

【参考文献】

*1 散歩の達人:散歩の達人(1999.11)P.8-P.9

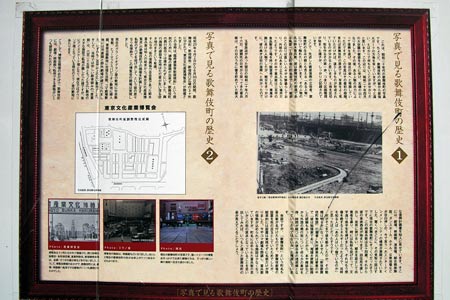

今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

「演歌の殿堂」として広く知られた新宿コマ劇場は、2008年12月31日に閉館しました。

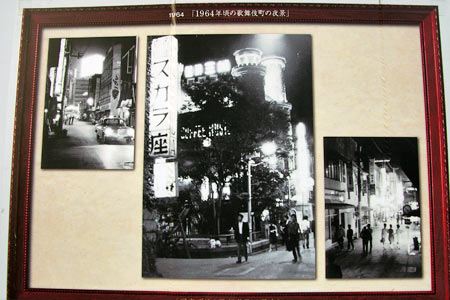

現在、工事用フェンスには、コマ劇場が賑わっていた頃の写真が掲載されていて、歌舞伎町の歴史を知ることができます。

一番右端には、「写真で見る歌舞伎町の歴史」と題するパネルがあって、歌舞伎町の歴史が説明されています。

戦災復興当時、「歌舞伎劇場」の設置を目玉にしていましたが、結果的に設置は実現せず、名前だけが残って「歌舞伎町」という町名になりました。

喫茶店「王城」の夜の写真。手前には、名曲喫茶「スカラ座」の看板が見えます。

今回は、原宿(東京都渋谷区)の町並みと風俗を散歩します。

原宿の繁華街の歴史は、進駐軍時代にさかのぼります。終戦になると、代々木の練兵場に進駐軍将校の宿舎「ワシントンハイツ」(現在の代々木公園)ができ、この進駐軍将校とその家族が買い物をする店が、原宿の表参道に発生しました。中でも人気を集めたのが、昭和25年に原宿の渋谷川(穏田川)のほとりに出てスーペニアショップ(進駐軍相手のみやげ店)の看板をあげた「キディランド」でした。兵士たちは、朝鮮戦争が始まってからは、日本を休息地としていたので、パーティが多く催され、そのときの仮装用品をまかなうキディランドは人気のある店で、帰国するときのみやげものもこの店で調達していました。このように、原宿に英字看板の店ができると、娘たちの人気を集め、たちまちのうちに原宿は新しい街となっていきました。*1

表参道の歩道に、「さんどうばし」と書かれた石柱があります。これは、穏田川が流れていた頃の橋の名残です。

穏田川は、現在は暗渠になって上はコンクリートで固められて、「キャットストリート」と呼ばれています。

部分的に石垣が残っていて、かつては川が流れていたことを伝えています。

【参考文献】

*1 松沢光雄:繁華街を歩く東京編(綜合ユニコム,1986)P.121-P.147

樋口一葉の住まいがあった白山通りを横切ると、柳町仲通り商店街に入ります。

一葉の住まいからこのあたりまでの一帯は、銘酒屋と称する私娼宿が並ぶ色町でした。一葉の「にごりえ」は、この銘酒屋を舞台とした小説で、「空壜(あきびん)か何か知らず、銘酒あまた棚の上にならべて・・・」と銘酒屋のことが描写されています。1

銘酒屋とは、酒を並べてはいるものの店の奥や2階で娼婦たちが客を遊ばせ、春をひさぐ場所。そんな女たちが一葉に手紙の代筆を頼みにくるようになりました。2

一葉日記「しのぶぐさに、次のような一節があります。*1

「となりに酒うる家あり 女子あまた居て客のとぎ(伽)をする事うたひめのごとく遊びめに似たり つねに文かきて給われとて わがもとに来る」

昔、デパートの屋上遊園地などにあった乗り物が何台も並んでいて、楽しそうな商店街です。

商店街の周囲は開発が進んで、高層マンションが間近にせまっています。

【参考文献】

*1 槐一男:一葉の面影を歩く(大月書店,1995)P.84-P.89

*2 野口碩:樋口一葉と歩く明治・東京(小学館,2004)P.55

JR南仙台駅から東へ2.5Kmhほど行った袋原に、スナック街があります。

長屋風の建物の1階にスナックが並んでいます。

周囲は閑静な住宅街ですが、この一画だけがスナック街になっています。

スナック、居酒屋、カラオケの店舗が営業中です。

2番街の隣に、長町マーケットのアーチがあります。

戦後から昭和30年代まで、現在の2番街を含めた範囲が長町マーケットでした。近くには、青果市場があって、町の人と農家の人で賑わいました。

アーチをくぐると、古いアーケードが続いています。

「商」の1文字だけが残っています。

アーケード内部。ハートのマークの看板

2番街は、居酒屋やスナック、焼肉屋、ホルモン屋などが軒を連ねます。

もともとは、魚屋、茶屋、お菓子屋、洋装店、時計屋などの店が軒を連ねる商店街で、昭和40年頃は、現在のような飲み屋は数えるほどでした。*1

もともとは、長町マーケットと呼ばれていたようです。*1

「PUB豚」。めずらしい屋号の店です。

【参考文献】

*1 別冊東北学編集:仙台学v. 1 (別冊東北学編集室,2005)P.78-P.79

今回は長町~南仙台(仙台市太白区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄長町駅から歩いてすぐ。路地入口にかかるアーチ状の看板に「2番街」の3文字が目に飛び込んできます。中には小さな飲み屋街が並んでいるようです。

上に王冠のようなデザインがあって、レトロな雰囲気です。

裏側には、「有難うございます」の文字。

飲み屋街は、L字状になっていて、逆側の出口にも同じようなアーチがあります。

【参考文献】

*1 別冊東北学編集:仙台学v. 1 (別冊東北学編集室,2005)P.78-P.79

苦竹のかつての歓楽街は、現在区画整理が行われていますが、西側の一画には、飲食店街が残っています。

石畳の小路。

隣には、もう一本の小路。

エーワン。

現在は更地となっているかつてのキヤンプシモフネの歓楽街の名残と思われる建物が残されています。

左側のスナック「デコプチ」。

右側は居酒屋「ぴーちゃん」。

建物の背面は蔦に覆われています。

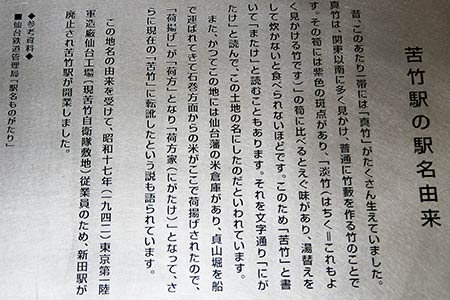

今回は、苦竹(宮城県仙台市宮城野区)の町並みを散歩します。

R仙石線で仙台駅から4つ目の苦竹(にがたけ)駅で下車します。

「苦竹」の地名は、この地に「真竹」がたくさん生えていて、えぐ味があって湯替えをして炊かないと食べられないほどだったことかが由来だそうです。

すると、国道45号線沿いに近くに、突如、ゴーストタウンのような飲み屋街が現れます。

ここはには、かつて苦竹小路の呼ばれた2本の路地がありました。苦竹は、敗戦後、進駐軍の苦竹キャンプ(キャンプシモフネ)があった場所で、苦竹小路は、米兵たちのために基地の目の前の田んぼを埋めて建設した歓楽街でした。進駐軍向けのスーベニアショップ(外国人向けのみやげもの店)やバー、クラブなどの他に、飲み屋でありながら2階で売春もする、いわゆる曖昧屋と呼ばれる店もありました。*1*2

【参考文献】

*1 藤木TDC:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.124-P.127

*2 別冊東北学編集:仙台学v. 1 (別冊東北学編集室,2005)P.93

今回は仙台(宮城県仙台市)の町並みと風俗を散歩します。

仙台市街の中心に、壱弐参(いろは)横丁があります。

壱弐参横丁の原形は、太平洋戦争の終戦直後、路上に現れたバラック商店や露天の集合体、すなわち、戦後の闇市です。平行する2本の路地を中心に、細い路地が入り組んで迷路状に広がって、狭い店がびっしりと並んでいます。*1*2

壱弐参横丁は、昭和21年、戦後の仙台市の公設中央市場として誕生したマーケットが原形です。*1

近年は、壱弐参横丁を活性化する動きがあって、案内図などが整備されています。案内図の隣に、「中央市場」と書かれた当時のものと思われる看板があります。

増改築をくり返した結果、約40棟の戸建ての店舗や長屋の集合体となりました。トタン屋根に混沌の歴史がにじんでいます。*1

【参考文献】

*1 藤木TDC:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.128-P.131

【参考URL】

*2 NPO法人まちづくりcom:ふれあい百店街・壱弐参(いろは)横丁

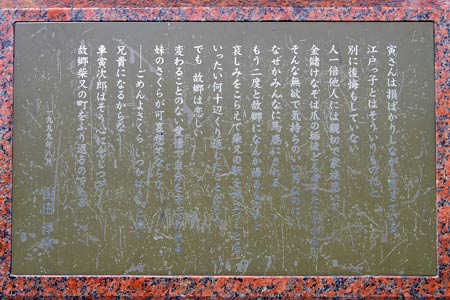

今回は、柴又(東京都葛飾区)の町並みと風俗を散歩します。

駅前の広場には、「男はつらいよ」でおなじみの寅さんの銅像があります。

松竹映画「男はつらいよ」シリーズは、山田洋次原作・脚本・監督、渥美清主演で1969年に第1作が公開され、以後1995年までの26年間に全48作品が公開された国民的人気シリーズです。*1

「わたくし、うまれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯をつかい、姓は車、名は寅次郎。人よんで、フーテンの寅と発します。」という、おなじみの寅さんの口上が思い出されます。

(余談になりますが、わたくし風俗散歩は、姓は風俗、名は散歩。人よんで、フーさんと発します)

銅像の台座には、「寅さんは損ばかりしながら生きている。江戸っ子とはそういうものだと、別に後悔もしていない。(中略)ごめんよさくら、いつかはきっと偉い、兄貴になるからなー。車寅次郎はそう心に念じつつ、故郷柴又の町をふりかえるのである」と山田洋次郎監督の言葉が書かれています。

帝釈天参道の入口は、駅からすぐです。

【参考URL】

*1 松竹株式会社:男はつらいよ 松竹公式サイト「男はつらいよ」とは

松阪の愛宕町には、大正から昭和にかけて20軒ほどの遊廓がありましたが、現在はバーやキャバレーが建ち並ぶ歓楽街となっています。*1

古い建物に混じって、風俗案内所などの最近の建物もあります。

和風の建物のスナック。

新旧の建物が混在する歓楽街です。

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.184-P.187

松阪駅の北西にある岡寺山継松寺。*1

北側の通用門の両側に古い商店街があります。

トタン建築の商店街が延々と続きます。

2階建ての長屋の建物。

めし。大衆食堂。

【参考URL】

*1 岡寺山継松寺:公式ホームページ「寺院概要・地図」

駅前の交差点の角に、開発から取り残された一画があります。

飲み屋が建ち並ぶ小路。規模は小さいです。

L字型に曲がって、駅前の大通りに出ます。

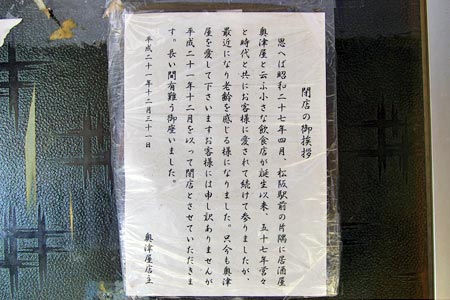

閉店の貼紙。昭和27年から営業していた居酒屋さんです。

大島港周辺に建ち並んでいる民家の裏の路地。

風情のある建物。

ゆるやかやカーブの路地が続きます。

路地の向こう側は、大島港の海です。

紀伊大島の北西部にある大島港は、(串本大橋が出来る前までは)巡航船やフェリーが発着する港でした。明治時代の高等小学校新地理の教科書の「港」の項には、本州における良港が20港あげられていて、その最後に大島港がのっていました。*1

現在の大島港の岸壁付近はかなり広いコンクリート固めの広場になっていますが、これは明治時代の埋め立てによって造成されたもので、江戸時代の海岸線はもっと深く陸地に後退していて、「数十百」という帆船が停泊できました。*1

江戸時代、風待ちの帆船は、10日またはそれ以上も港に釘付けにされたため、大島商人らは、チョロ(女郎)舟という伝馬船に、食糧品、日用品、それに若い遊女を乗せて、風待ちの帆船の間を商いして回りました。当時の大島には船宿が32軒、旅館が6軒ありました。女郎は1人か2人ずつ民家に身を寄せており、明治の半ばくらいにその数は50~60から80人くらいいたといわれています。和歌山県下で公娼遊廓があったのでは、和歌山、御坊、新宮の3市と大島の4ヶ所でした。*1

現在、港の周辺には、旅館や元船宿と思われる建物が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 桧垣巧:串本町・大島区の調査報告書(高野山大学社会学研究室,1987)P.10-P.11

旧白浜新地近くにあるハマギンザ街道。「食座・銀座」と書かれたゲートがあります。

スナック、居酒屋、商店が建ち並んでいます。

狭い路地にスナックが密集しています。

落ち着いた感じの和風スナック。

紀伊田辺の市街を流れる会津川の中州の東側に小さな水路流れています。

母屋が密集しています。

水路に張り出すように建ち並んでいます。

表側は、ごく普通の住宅街です。

今回は、紀伊田辺(和歌山県田辺市)の町並みと風俗を散歩します。

紀伊田辺は、JR和歌山駅から特急電車で約1時間の位置にある南紀地方の主要都市です。

駅前に「味小路」と呼ばれる飲食街があります。

飲食店の看板。

細い路地に看板が密集しています。

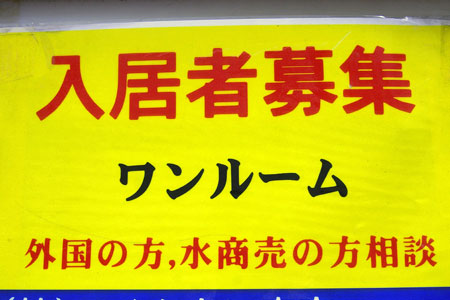

90年代、大久保は急増する外国人アパート需要と多発するトラブルで、外国人を受け入れるアパートは限定されていましたが、現在は外国人を歓迎する町に生まれ変わっています。町のあちこちに、「外国人OK」の看板があります。*1

不動産会社にとって、外国人はお客様です。*1

教科書会社が入っているビルの2階にある外国人OKの歯科医院。

外国人OKのワンルームマンション。

【参考文献】

*1 稲葉佳子:オオクボ都市の力(学芸出版社,2008)P.55,P.69

今回は、大久保(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

彦左小路は歌舞伎町の北、職安通りを渡った線路沿いにあった二棟の長屋からなる飲み屋街でした。職安通りには、彦左小路の入口を示す看板の支柱が残されています。(写真左)*1

金網で囲われている彦左小路の跡地。場末酒場の面影はありません。

「おとめ荘」の看板が今も残されています。

このあたり一帯は、道路の拡幅工事が予定されています。

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.74-P.75

中野駅の北側。早稲田通り手前に「四十五番街」という飲食街があります。この飲食街の成立は昭和20年代末で、通りに屋台やバラック店舗が並んでいた時代でした。*1

現在、小路の大半は解体され、再開発を待つ状態です。

写真右奥は、中野ブロードウェイマンションです。

朽ちかけた店舗の建物が残っています。

北側の通り。

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.48-P.49

かつての南栄通りには、バーやキャバレーが約70軒ありました。通りの中央部に、1949年に開店した魚屋「魚太」は、南栄通りあったすべてのバー、キャバレーに氷を卸していました。*1

現在、その魚屋「魚太」はありませんが、その名残と思われる商店があります。

レトロな雰囲気の店構え。

ゲームと氷の店です。

【参考文献】

*1 中條克俊:君たちに伝えたい朝霞、そこは基地の街だった。(梨の木舎,2006)P.92-P.94

近鉄線下市口駅に近い商店街に、古い小路があります。小路の入口では居酒屋の店舗が営業中です。

この一画は「下渕マーケット」と呼ばれていたようです。薄暗いアーケードになっていて奥へ続いています。ほとんどの店舗は休業中のようです。

味わい深いアーケード。

小路はL字型に曲がって、もう一方の出口とつながっています。

旧銀座通り(小金井街道)に面して「盃横丁」の入口があります。入口には、「男はつらいよ」の映画の看板。

横丁へ入ると、こんどは「エレキの若大将」の映画看板。

南側は、高層マンションがせまっています。

石原裕次郎さん主演の「夜霧よ今夜もありがとう」の映画看板。

今回は、所沢(埼玉県所沢市)の町並みと風俗を散歩します。

小金井街道沿いは、高層マンションが建ち並ぶ一画ですが、そこから一歩北側に入ったかつて浦町と呼ばれたあたりには、現在も食堂や飲食店などの古い建物が残っています。

高層マンションと木造家屋が混在する特異な景観です。

焼肉店の建物。

この界隈も、やがては高層マンションの町並みにのみこまれてしまうのでしょうか。

商店街から一本入いると、スナックや飲食店が連なる路地があります。

和洋折衷の建物です。

スナックの看板が掲げられた和風の木造家屋。

飲食店と古い木造の建物が混在しています。

今回は、浜島(三重県志摩市浜島町)の町並みと風俗を散歩します。

浜島は、伊勢志摩の美しい海に囲まれた港町で、温泉が楽しめる旅館や民宿が建ち並びます。

民宿や商店が建ち並ぶメインストリート。

浜島港。この付近に遊廓がありました。

魚市場もあります(写真奥)。

川西町の旧遊廓街は、現在はスナック街になっています。

こじんまりとしたスナックの建物が建ち並んでいます。

和風の木造家屋の一部がスナックに改築されています。

上の写真のスナックの建物の上部。ここに看板があったようですが、今は蛍光灯がむき出しの状態になっています。

玉島市街の南側に位置する天満町の町並みは、曲がりくねった道路が続いて、とてもミステリアスです。*1

道が回っているので、何が出てくるかわからない感じです。

旅館か料亭として使われていたのでしょうか。

天満町公会堂の建物。「堂會公」と書かれています。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.77-P.78

昭和30年代を題材にしたノスタルジックな映画「ALWAYS三丁目の夕日」の撮影が行われたその事実がしめすとおり、玉島はどこか懐かしい風景、心地よい生活感が漂っています。港水門がある場所からすぐ目につくのが通町商店街の入口です。左側にはパチンコ屋さんだった看板「パチンコ」「思ひで」があります。*1

古い商店の建物が並んでいます。

中華食堂だった建物。

理容室、仏具店。

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.130

今回は、金沢(石川県金沢市)の町並みと風俗を散歩します。

金沢市街の南側に位置する石坂(いしさか)は、戦前は西廓と呼ばれた遊廓があった場所で、戦後は赤線として栄えました。「にし茶屋資料館」の角を右に曲がってしばらく行くと、掘割にかかる小橋が見えます。*1

この付近はスナックが多いエリアです。

掘割に沿って歩くと公園にでます。

公園に隣接しているスナックの建物。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.193-P.199

宇出津の市街の中心部を流れる梶川。町の景観に趣きを添えています。

町の中をぐるりとめぐっている水路のような笹谷川。道路から対岸の建物へのかけ橋が連なっています。

宇出津港近くの港大橋から梶川を見たところ。港町らしい景観です。

宇出津港。

今回は、宇出津(石川県鳳珠郡能登町)の町並みと風俗を散歩します。

宇出津(うしつ)駅は、のと鉄道の能登線の廃止により2005年3月いっぱいで廃駅となりました。

現在は、街の駅として利用されています。

駅前にある観光案内板。町の南側に宇出津港を有し、市街を梶川と笹谷川が流れています。

数馬酒造近くにある「さよなら橋」は、別名「未練橋」とも呼ばれ、宇出津の遊廓の入口にありました。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.167

常盤町遊廓跡地には、色町だった名残と思われる居酒屋や料亭、スナックなどが現在も営業中です。

通りの南側。料亭と喫茶・スナックが建ち並んでいます。

通りの北側。ニュー十番街。建物の両側は駐車場になっています。

西側の端にあるスナック。

昭和34年の売春防止法施行により、その灯かりは完全に消え、現在は鶴来温泉として旅館やスナックが建ち並ぶ町並みになっています。

2階がスナックになっている建物。

和風の建物がスナックに改装されています。

スナックの入口付近。

堀の内のソープランド街の入口付近。

こじんまりとしたスナックがあります。

入口の看板。35年間、ソープランド御用達(ごようたし)です。

ラーメンを注文。海苔とワカメがトッピングされたあっさりとした醤油味です。

今回は、西新井(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

関原は、西新井駅の南側の地域で、関原銀座会などの商店街があります。

関原銀座会の商店街にある鋭角の建物のパーマ屋さん。現役で営業中です。

モダンなデザインの理容室。

関原二丁目。

新開地本通商店街の湊川公園方面へ向かって坂道を登っていくと、右手(東側)に松竹小路の入口が見えます。

松竹小路は、数ある新開地の路地の中でも最も魅力的な古い路地のひとつです。*1

不思議な造型がこの路地の魅力です。

スナック、居酒屋、カラオケ、お好み焼き屋...。

【参考文献】

*1 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.78

今回は、福原(兵庫県神戸市兵庫区)の町並みと風俗を散歩します。

祇園神社の南面一帯の平野付近は、約800年前、平清盛が幻の都といわれる「福原京」を置いた場所です。*1

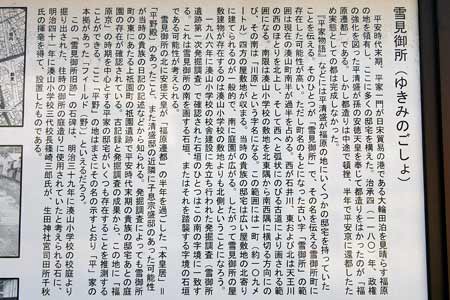

清盛の山荘である「雪見御所」があった場所には、「雪見御所之碑」が建っています。

福原は、半年間だけ日本の首都となりました。

荒田八幡神社裏に、「福原遷都八百年記念之碑」があります。

明治元年に開設が許可された「福原遊廓」は、平清盛の福原遷都にちなんで命名されました。その後、福原は、東京の吉原、京都の島原とともに、「さんぱら」並び称されるようになりました。*2

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.70-P.72

*2 加藤政洋:花街(朝日新聞社,2005)P.200-P.201

共同浴場の新温泉の裏側に、雰囲気のある路地があります。

右に新温泉。左には小さな飲み屋街。昭和の雰囲気が残る一画です。

入浴後に立ち寄りたくなるような居酒屋さん。

飲み屋街の路地からは、新温泉の木造の建物の裏側(写真右側)が垣間見えます。

今回は、八代(熊本県八代市)の町並みと風俗を散歩します。

八代は、球麿川下流にあって、港を中心に都市が発達してきました。住吉神社のある付近は、古くからの漁師町でした。

住吉神社は、海上の守護神として信仰を集めてきました。

玉垣には、漁業関係者の寄進者の名前が彫られています。*1

住吉神社の西の蛇篭町は港町で、天草の漁船が毎日着き、漁師が鰯や鯛を陸揚げすると、仲買人が荷車やリヤカーで市場まで持って行きました。市場でのセリが終われば、漁師たちは紺屋町の遊廓へ出かけていきました。*1

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.423-P.427

今回は、三角(熊本県宇城市)の町並みと風俗を散歩します。

三角西港(みすみにしこう)は、明治時代、当時の内務省が招いたオランダ人技師ムルドルの指導のもとで建設された近代港湾で、「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産登録を目指しています。*1

丸みを帯びた石積みの埠頭。

背後の山地にも石積みの環濠が築かれています。

【参考URL】

*1 「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会ホームページ:三角西港施設

飯沼観音の裏手(西側)を行くと、町名が田中町に変わり、左右にびっしりとスナックが並んでいる一画に出でます。*1

風俗雑誌の記述によると、これらのスナックの中には、いわゆる連れ出しができるスナックが存在する模様ですが、今回は昼間の散歩のため、詳しいことは解りませんでした。

T字路やカギの手になっているところもあって、いかにも旧赤線らしい町並みが続きますが、往時の建物は残っていないようです。*1

道の両側にスナックが建ち並んでいます。

古い和風の建物を改築したスナック。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.116-P.117

漁師村の船溜りのすぐ近くに、レンガ造りの堤防が延々と続いています。

多摩川では洪水が多かったため、大正7年からの改修工事で堤防が築かれました。*1

堤防の外に下りるための石段が、川岸だった時の名残を残しています。

現在は、堤防の外側にも家が建ち並んでいますが、川だった名残で地面が低くなっています。*1

【参考文献】

*1 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.37

現在は羽田3丁目と町名が変わった漁師村界隈は、現在も江戸前の魚やアナゴを獲る漁船が船溜まりに密集し、どこかアジア的な風景を残しています。*1*2

羽田の漁業は、約830年前に平治年間、羽田に7人の落人が住みついたときから始まったと言われ、江戸湾内の優良漁場でした。昭和30年代に入り、東京湾の埋め立てと羽田空港の拡張により、浅瀬漁場が減少し、以前のような漁村としての姿は薄れつつある中で、この船溜まりは、昔をしのばせる貴重な場所となっています。*3

トタンの物置のような建物が並んでいます。

かつてここには、生活品をすべて船に搭載し、船上に寝泊りして日々を送る人々がいました。*1

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.28-P.29

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.76

*3 「羽田漁業の碑」の碑文より

寿町の飲食街の一画。簡易宿泊所がコンクリート建築であるのに対し、この一画だけは、トタン屋根の建物が密集しています。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

飲食街の中央を貫く路地の両側には、飲み屋の店舗が並んでいます。

別の場所にあったスナックと思われる店。

寿町でのなかで「寄せ場」(日雇い労働者の職業斡旋を行う場所)にあたるのは、寿町総合労働福祉会館(通称「センター」)の広場とその周辺です。*1

1階には日雇い労働者のための無料職業紹介所があります。*1

「センター」1階の広場では、1990年代まで「やんから」と呼ばれる「焚き火」が行われていました。ここでは、寒さが厳しくなる冬季に、野宿生活をする人びとを中心に暖をとり、酒を酌み交わすなどしていました。「やんから」は、周辺の商店や住民たちがゴミを燃やすためにも利用され、「寿の風物詩」として愛着をもって見守られてきましたが、2005年から2006年にかけて廃止され、焚き火の跡地には自転車置き場が設けされました。*1

長年にわたって焚き火が続けられたため、「センター」広場の天井はすすで真っ黒になっていましたが、2006年、そのすすの上に芸術家がチョークで絵を描き、市民からの公募も合わせて「寿の花『スカイフラワー』と名付けられました。

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.20-P.21,P.126-P.129

JR石川町駅の西側に位置する寿町は、日雇い労働者の街として知られた地域で、東京の山谷、大阪の釜ヶ崎と並んで「日本の三大寄せ場」の一つに数えられてきました。「寄せ場」とは、日雇い労働者の職業斡旋を行う場所のことで、同時に簡易宿泊所(ドヤ)が密集する地区であることも意味しています。2002年、「ホームレスの自立の支援などに関する特別措置法」が成立し、2003年には寿町内に「ホームレス自立支援施設『はまかぜ』」(写真の左側の白い建物)が開所しました。*1

寿町は、第二次大戦後は、米軍に接収された地域でしたが、1956年に接収が解除され、同時に野毛地域のスラムクリアランスが実施されました。これにより、労働者たちは寿町に集まり、それに対応するかのように簡易宿泊所の数も増えていきました。*1

1990年代以降の寿町は高齢化が進展し、横浜市では、寿町の簡易宿泊所を居住地とする人たちには、生活保護受給を認めたため、それまで「寄せ場」とは無縁だった人たちが寿町で生活を始め、簡易宿泊所の経営も安定しました。その結果、かつては、古ぼけた木造建築が中心だった簡易宿泊所は、2000年前後から、建て替えが進み、現在ではその大半が鉄筋建築に姿を変えています。かつて、無法地帯という意味で「西部の街」と呼ばれた寿町の面影は薄らいでいます。*1

寿町は、関内、石川町など横浜の主要駅に徒歩圏内であることや、伊勢佐木町や横浜中華街など繁華街・観光地にも近いことから、寿町の周辺では、十数階建ての分譲マンションの建築が相次いでいます。*1

写真は、分譲マンション(左側)と簡易宿泊所(右側)が隣り合って建っているケースです。簡易宿泊所の方が一つ一つの部屋が小さいことを除けば、両者の外観はほとんど同じです。

【参考文献】

*1 山本薫子:横浜・寿町と外国人(福村出版,2008)P.11-P.18

今回は、戸ノ内(兵庫県尼崎市)の町並みと風俗を散歩します。

毛斯綸(もすりん=羊毛のこと)大橋は、大正末期に、毛斯綸株式会社によって、架設された私設橋でしたが、昭和7年になって、大阪市に引き継がれました。*1

現在、戸ノ内の真ん中にあるゴルフ場が、紡績工場の跡地で、戦争中はプロペラを作っていました。*2

全長約200mの大きな橋です。

橋の手前側は大阪府。向こう側は兵庫県です。

毛斯綸大橋の袂の戸ノ内4丁目、5丁目は、「浜」と呼ばれる沖縄出身者の集住地域となっています。*2

「必殺仕置人」で有名な俳優の藤田まことさんが歌った「十三の夜」という歌の3番の歌詞に、モスリン橋が登場します。

「十三の夜」は、藤田まことさんが、「大統領」という2階建ての大きなキャバレーに通っていた頃に、指名していたおねえちゃんをモデルにした歌で、3番の最後に「モスリン橋を、きょうは2人で渡ろうよ」とありますが、そのおねえちゃんは、「モスリン橋」を渡って十三に働きに来ていたそうです。*3

---- 十三の夜(3番) ----

園田はなれて 神崎過ぎりゃ

恋の花咲く 十三よ

やがていつかは結ばれる

ネエちゃん ネエちゃん

十三のネエちゃん

モスリン橋を

きょうは二人で渡ろうよ

【参考文献】

*1 松村博:大阪の橋(松籟社,1987)p.298

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

【参考URL】

*3 日韓歌謡架橋 当地ソング「大阪市」 十三の夜

空堀商店街は、谷町六丁目の上町筋から谷町筋を経て松屋町筋にいたる東西800mに連なる、まさに都心の商店街です。「空堀」の地名の由来は、この東西の通りが豊臣秀吉が築造した大阪城の三の丸の外堀であり、慶長19年(1614年)の大阪冬の陣の後に徳川方に埋められてしまい、空堀になったことからきています。幸いにも昭和20年の大阪大空襲からは奇跡的に逃れたたため、現在も戦前からの町並みや暮らしが受け継がれています。*1

一見、何の変哲もない住宅街ですが...。

よく見ると、家と家の間に路地の入口(歌舞伎門)があります。*1*2

路地の住人の表札をまとめて掲げてあります。「石丸会」は、路地組合の名前です。*1*2

【参考文献】

*1 栗本智代:大阪まちブランド探訪(創元社,2006)P.10-P.11

*2 橋爪紳也:大阪新・長屋暮らしのすすめ(創元社,2004)P.21,P.25

靖国神社のある九段下の近く、神田神保町三丁目に昭和のモダン・ビルが残されています。

1階には、店舗が入居していたようです。現在も飲食店が何軒か営業中です。

旧名「今川小路共同建築」、現在は「九段下ビル」と看板を掲げる三階建てのビルは、昭和2年、戦災復興事業のひとつとして、建てられました。倒壊の危険も囁かれていますが、今のところ、解体の計画はないそうです*1

裏から見ると、かなり風化が進んでいることがわかります。

【参考文献】

*1 藤木TDC,イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.24-P.25

長者町は、1890年に新たに開拓された町で、別名「新地」とも呼ばれました。三筋の主道路が東西に伸び、7ヶ所に共同井戸が造られました。*1*2

現在も、弁天通りの東寄り(日枝神社近く)に共同井戸の一つが活躍中です。

山王町仲よし公園から東方は、その昔人家がなくて、畑や野原になっていて更に松林(長者林と呼ばれていました。)が花水川のあたりまで続いていました。*2*3

明治時代、現在の東町1丁目から3丁目に至る一帯の老松の中には、屋敷や旅館があり、多くの天下の名士たちがたちが来遊されました。*2

鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」には、「長者林の辺りには、商店が軒を並べ遊女も多くいて鎌倉・腰越からは海岸を経て来り遊んだ」と、この地が繁華の地であったことが記されています。*2

大磯は、鎌倉時代における唯一の花柳界で、鎌倉時代は大磯の全盛期でした。*4

【参考文献】

*1 大磯町:おおいその歴史(大磯町,2009)P.132

*2 「わがまち長者町」刊行会:わがまち長者町(「わがまち長者町」刊行会,1990)P.28-P.29,P.74

*3 田中吉助:愛甲郡中郡全図(田中文洋堂,1915)

*4 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.37

菅原神社(柳井天満宮)裏には、 スナック街がひろがっています。

天満宮の東側の路地。

和風建物ですが、スナックとして改装されているようです。

写真の奥のオレンジ色に見えるところが、柳井天満宮です。

戦前まで、現在の栄町にあった才ノ森遊廓*1 は、昭和20年7月の空襲で焼失し、その後、昭和25年に下御弓(しもおゆみ)町に移転し、その一画を柳町と命名し、昭和33年4月1日に赤線が廃止されるまで続きました。*2

「昭和10年徳山市街図」*3 を見ると、「下御弓丁」と書かれた場所は、現在の昭和通り沿いの川端町、柳町、橋本町、飯島町のあたりであることが解ります。中でも、現在も柳町の名が残る界隈は、昔の風情が残るスナックなどの飲食店舗が密集しています。

和風の古い建物をスナックに改築した建物が随所に残っています。

洋風の建物。

2軒の店舗を有する大型の民家。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):才ノ森遊廓跡地(2009.10)

【参考文献】

*2 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.42

*3 同上 P.153 「徳山商工会編 昭和10年徳山市街図」

JR御殿場駅の東側、乙女峠に登る途中にある二の岡地区は、明治初期から別荘地として開け、「東海道の軽井沢」と呼ばれていました。*1

「御殿場町二ノ岡及其附近別荘略図」*2 によると、二の岡フーズ(二の岡ハム)の東側には、外国人別荘が集中する一画がありましたが、現在、その面影はありません。

二の岡公民館脇に、名前が読み取れないほど風化した碑が建っています。

この付近は、現在も地蔵堂という地名で呼ばれており、付近に地蔵堂がありました。*2

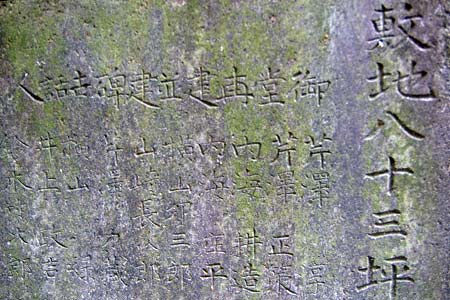

お堂の再建の碑でしょうか。当時の別荘の所有者の名*2 が刻まれています。

【参考文献】

*1 静岡郷土出版社:御殿場・裾野いまむかし(静岡郷土出版社,1989)p.46

*2 御殿場市史編さん委員会:御殿場市史 第7巻(御殿場市,1980)付図「御殿場町二ノ岡及其附近別荘略図」

今回は、御殿場(静岡県御殿場市)の町並みと風俗を散歩します。

御殿場は、東富士演習場など多数の防衛施設を抱える町です。戦後は、米軍の進駐により、滝ケ原(ノースキャンプ)、駒門(サウスキャンプ)、板妻(ミドルキャンプ)が設置され、これらの基地の周辺や御殿場駅周辺には、歓楽街が出現しました。*1

御殿場駅近くには、このときの歓楽街かどうかは解りませんが、御殿場駅近くに、スナックが密集する一画があります。

和風と洋風の建物が混在しています。

スナック街の奥まったあたり。

「OK横丁」と壁に手書きで書かれています。

【参考文献】

*1 平井 和子:女性学 通号5(1997)P.122-P.123 「米軍基地と「買売春」–御殿場の場合」

飲食店やスナックが密集する花園銀座商店街。COFFEEHOUSEの建物に、ファッションキャバレーの名前があります。

ピンク色の看板。

入口の階段。天使が妖艶になる聖地。

入口の看板。

嵐山新地*1 の東側(JR函館線の高架を隔てた反対側)に稲荷小路があります。

稲荷小路のアーチ。

その名の通り。奥には稲荷神社があります。

夜の稲荷小路

小樽市花園の花街エリア。JR函館線の高架近くに、嵐山新地があります。

嵐山通りに面したところに、もう一つのゲートがあります。

ゲートの裏側には「ありがとうございました。」

夜の嵐山新地。

色内1丁目に、廃業した飲食店の建物が残る一画があります。

酌婦との出合いを描いた小林多喜二の作品「その出発をした出発した女」の舞台となったあたりです。*1

通りに面して、居酒屋やスナックの建物が建ち並んでいます。

飲食店街の北端のあたり。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.36-P.37

釧路市街の栄町に、栄楽街と呼ばれる一画があります。十文字の路地の出入口にあたる場所には、それぞれ、北口、南口、西口、東口と書かれた看板があります。

東口付近。

路地の中心部。飲食店と風俗店が密集しています。

南北に走る路地。

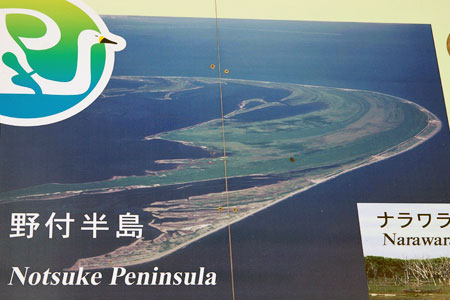

知床半島と根室半島のちょうど中間に野付半島があります。

野付半島は、鳥の羽根のような形をした砂嘴(さし=潮流で運ばれた砂が長い年月で堆積した地域)で、その大きさは全長28Kmに及び、日本最大です。大部分は、砂浜草原と湿地原で構成されています。

半島の中央部にあるネイチャーセンターに、「幻の歓楽街『キラク』」の説明があります。

「キラク」は、江戸時代末期まで、交易や漁業の拠点として栄え、40~50軒の家がありました。そこには遊廓があり、多くの女性が住んでいました。*1*2

ネイチャーセンターからは、距離16Kmの近くて遠い島である国後島(ロシア領)を望むことができます。

【参考文献】

*1 なるほど知図帳日本編集部:歴史の足跡をたどる日本遺構の旅(昭文社,2007)P.20-P.27

*2 朝日新聞北海道版(1995.1.22)P.20

標津市街の国道244号線沿いにスナックが密集しているエリアがあります。

はまなす通り。

現在は、寂れています。

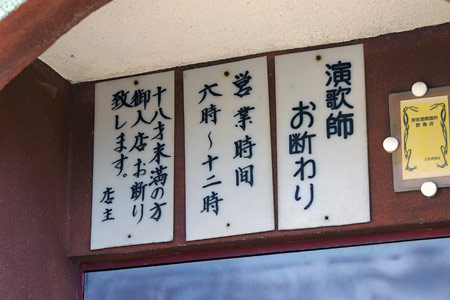

元スナックと思われる建物にあった演歌師お断りのプレート。

今回は、厚岸(北海道厚岸郡)の町並みを散歩します。厚岸(あっけし)は、釧路と根室の中間に位置する町です。

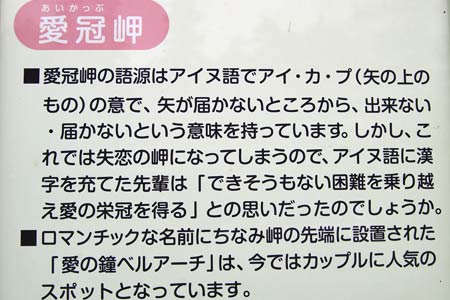

町の南部は太平洋に面していて、その突端には愛冠(アイカップ)岬があります。

愛冠岬。ロマンチックな名前です。

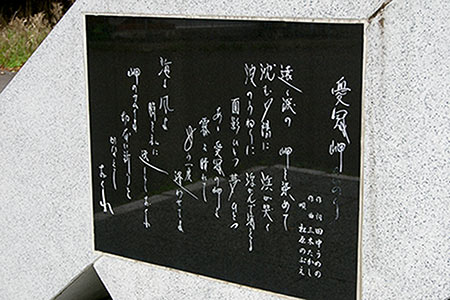

駐車場脇に、松原のぶえさんが歌った「愛冠岬」の歌碑が設置されています。

松原のぶえさんは、1979年「おんなの出船」でデビューし、第21回日本レコード大賞・新人賞を受賞。

第43回NHK紅白歌合戦では「愛冠岬」で7回目の出場を果しました。*1

岬からの眺めは雄大です。

今回は、根室(北海道根室市)の町並みと風俗を散歩します。

花咲港近くに、「根室市歴史と自然の資料館」があります。この資料館には、根室の動植物の標本や考古学や民俗学的な資料が多数展示されています。

明治~昭和時代の根室市街の様子を知る資料が展示されています。

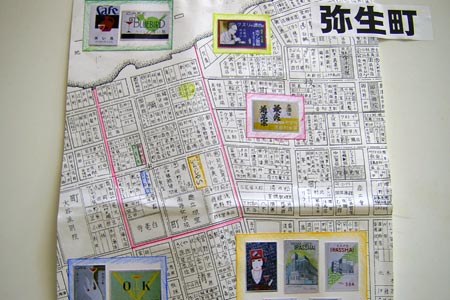

根室市街の弥生町の繁華街の地図。カフェーなどで使用されていたマッチ箱が貼り付けられていて、解りやすい展示です。

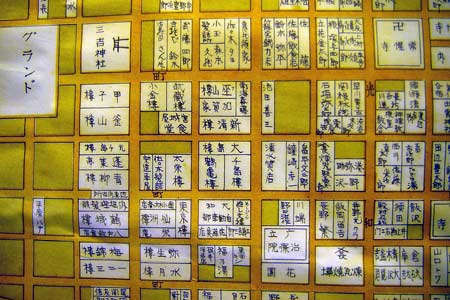

根室市街図(昭和4年)。花園町にあった遊廓の妓楼の名前が記されています。

【参考URL】

*1 根室市歴史と自然の資料館 ホームページ

帯広市街には、現役の小路が10ヶ所ほど点在しています。その中でも名門通り沿いの南7丁目~8丁目あたりに、3つの小路が隣り合っている一画があります。

エイト街、いなり小路、金春街、と並んでいます。

金春街。小路の右側部分の建物が少し傾いています。

スナックの店舗が密集しています。

「北栄ビル」に連なるの古いスナックの建物には、奇抜なデザインのドアが取り付けられています。*1

さまざまな色のペンキで塗られています。

小さな窓が付いている店も何軒かあります。

こちらのドアは派手な緑色です。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)口絵

今回は、帯広(北海道帯広市)の町並みと風俗を散歩します。

帯広駅前の平原通りを北へ約1Kmほど離れたところ。利根川を渡る西二条橋の近くに、飲み屋小路があります。

古いスナックの建物が並んでいます。

木村聡さんは、「消えた赤線放浪記」*2 の中で、「相当昔に廃業したと見えて、廃屋のようになっている。『全国女性街ガイド』*1 に記されている場所なのかどうかは別として、ある時期まで何かしら色町めいた一画だったような、そんな気がした。」と、ここが青線街であった可能性を示唆しています。

建物は、派手な色のペンキで塗られています。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.23

※帯広の項には、「赤線は西二条通りから左に入った十勝川と帯広川に入ったところに十五軒ほどあるが、それよりも駅に近い飲み屋街百軒ほどの巷の青線が流行っている。」と書かれています。

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.40-P.46

京急横須賀中央駅のすぐ隣に、若松飲食店街のアーケードがあります。

道の両側にスナックが密集しています。まるで映画のセットを見ているようです。

スナックの看板が密集するあたり。

狭い路地が縦横に交差しています。

岩槻市街にある「岩槻名店街」。

シャッターが閉まっている店が多く、閑散としています。

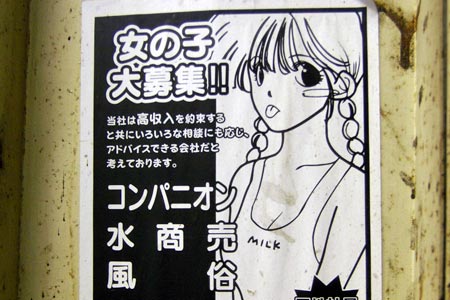

ふと見ると、壁に貼紙が貼られています。(写真右側)

風俗、水商売の女の子大募集です。

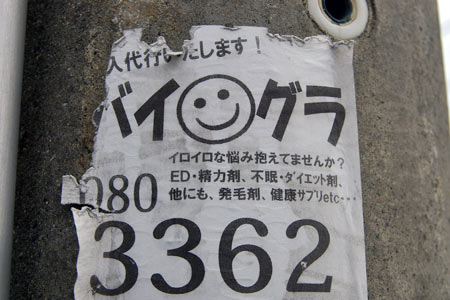

県道324号線沿いの電柱で見かけたバイアグラの貼紙。

今回は岩槻(埼玉県さいたま市岩槻区)の町並みと風俗を散歩します。

岩槻は「人形のまち」として全国的に有名です。

岩槻は「ラブホテルのまち」としても有名です。インターチェンジ近くに巨大なラブホテルが乱立しています。

閑静な住宅街にラブホテルが隣接しています。

道路沿いには、大規模なホテルが建ち並んでいます。

愛敬町のスナック街。熟女がお相手するちょんの間があるとの情報*1 もありますが、昼間の散歩だったので、詳細は把握できませんでした。

通りを逆方向から見たところ。

スナック店が建ち並んでいます。

艶っぽい看板。

【参考文献】

*1 俺の旅 Vol.25 (ミリオン出版,2007.10.25)P.19

厚生町に、かつて旅館が建ち並んでいた一画があります。

古い建物も残っています。

現在も営業中の「恵比須屋旅館」。

地元の方に話をお伺いしたところ、昔、このあたりには遊廓があり、遊廓内には小さな川が流れていて、遊客は船に乗って遊廓へ来たそうです。

今回は諫早(長崎県諫早市)の町並みと風俗を散歩します。

諫早市街の中心部を流れる本明川沿いにスナック街があります。

路地を入ると、スナックが密集しています。

スナック店と思われる店の前の「只今の料金」と書かれた看板。

丸山本通りから路地を入ったところに、石垣の上に建てられた楼閣があります。

建物の側面に階段があります。

階段を登ると楼閣の入口がありました。

店の屋号でしょうか。タイルで装飾された大きな文字で描かれています。

軍艦島の南側には、炭坑施設が集中していました。上陸して、まず初めに目に入るのが、ベルトコンベアーの支柱跡です。精選された石炭は、このベルトコンベアーによって貯炭場に蓄えられ、石炭運搬船に積み込まれました。

入坑桟橋への入口部分。ここから垂直の坑道を地下606mまで降下しました。

鉱山の総合事務所跡。れんが造りの建物です。

仕上工場跡。1階が作業場で、2階には食堂や風呂がありました。

長崎港から「軍艦島クルーズ(上陸コース)」で上陸を目指します。

船に揺られること約1時間。南西の方角に軍艦島の雄姿が見えてきました。

ドルフィン桟橋から上陸開始です。

ついに、軍艦島に上陸しました。感激です。

今回は、軍艦島(長崎県長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

軍艦島は、長崎半島の野母崎地区の沖合いにある島で、正式名称は、端島といいます。長崎港から船で約1時間です。

長崎港には、軍艦島の模型が展示されています。島の断面図が示している通り、軍艦島は海底炭坑を有する島です。

島の南東側は、鉱山施設があるエリアです。南端には、プールがありました。

島の北側には、鉄筋コンクリート造りの住居が密集しています。日給社宅(写真中央)は、島内でも特に古い住宅です。

本寺小路の路地を入ったところに、風俗店の看板が残されています。

かすやビル。スナック、ランジェリーパブの他にマッサージ店やサロンもあったようです。

入口は、看板の奥のこの階段です。

現在は、休業中のようです。

今回は、鳴子温泉(宮城県)の町並みと風俗を散歩します。

鳴子温泉は、平成19年6月8日付け交通新聞社発行の月刊「旅の手帖」温泉番付において、東の横綱に認定されました。*1

古い温泉番付を見ると、前頭7枚目にランキングされているものもあり*2 古くからも名湯であることが解ります。

温泉街の旅館に混じってスナック風の建物が並んでいます。

「洋酒 喫茶」と書かれた看板が残っていた店。

営業中のスナックがある通り。

【参考URL】

*1 鳴子温泉郷観光協会:”ゆったりくつろぐ湯と森の里”鳴子温泉郷

【参考文献】

*2 木暮金太夫:錦絵にみる日本の温泉(国書刊行会,2003)p.83 「大日本温泉一覧(明治29年)」

高知市内には、旧町名の由来を説明する案内板があちこちにあります。

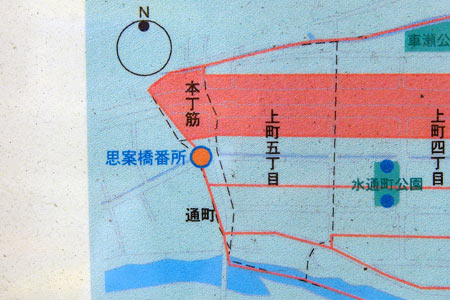

旧本町筋の西端を南に折れたところに、思案橋番所がありました。

実際にその場所に行ってみると、思案橋と書かれた小さな橋があります。橋の桁間は、わずか1m程です。

思案橋の名前の由来は、この橋から先は、いくつかの道が分岐していたので、どの道を通るか「思案」したのだとか、この橋の先にはる玉水新地に行くかどうか迷うので、「思案橋」になったのだとか、いろいろな説があります。*1

大正15年につくられた橋です。

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.88-P.89

住吉町の商店街の北側。理容室脇に、商店街の入口と思われるゲートが残っています。

木造家屋が建ち並ぶ小路。

京都で見かけるようなトンネル状の小路です。ここを通り抜けると商店街に出ます。

トンネルの出口(商店街側)。

今回は、三津浜(愛媛県松山市)の町並みと風俗を散歩します。

三津浜は、戦国時代、水軍の根拠地で、江戸時代は軍港として栄えました。三津浜港の東側は、御船場(造船所)と呼ばれ、作事小屋、材木小屋、舟道具小屋などが建てられていました。*1

現在も、その名残として、造船所や材木置き場があります。

明治維新により、軍港だった御船場辺りが開放され、石油売買所や配電所などが出来ました。*1

近年は、フェリー船の進出により、トラック輸送が主流となりました。内港に着く渡海船は少なくなり、漁協の漁船がけい留されています。*2

【参考文献】

*1 三津浜郷土史研究会:三津浜誌稿(三津浜郷土史研究会,1960)P.36

*2 しあわせづくり三津浜地区推進委員会:三津浜ふるさと散歩道(しあわせづくり三津浜地区推進委員会,1999)P.8

割烹「まじま」や料亭跡の建物が残っているエリアの東側は、スナックや飲食店が建ち並ぶ繁華街になっています。

スナックが密集する路地。

四つ角にあるスナック。

スナックの建物脇に、「包丁、ハサミ、研ぎます」の看板。

明山荘のある中心部から北へ向かって坂を下ります。

坂の途中にレトロなバーの建物が連なっています。

バー「田園」の入口。

バー街の建物を後ろから見るとこんな感じです。

三河温泉は、三河湾に面した風光明媚な地にある由緒ある温泉地です。

三河温泉バス亭のある場所が温泉街の中心地です。みやげもの屋さんが並びます。

「海の観光地」として愛知県下でも有名です。

松風園。

今回は三河三谷(愛知県蒲郡市)の町並みと風俗を散歩します。JR三河三谷駅は、蒲郡駅にあり、三谷温泉などの観光地があります。駅前から海に向かって寂れた商店街があります。

通りに面して、閉店した商店の建物があります。

看板に書かれている「デジボーグ」「アストロン」は、時計メーカーのセイコーのブランド名です。

1980年。「聖子のピコレ」の頃の松田聖子さんでしょうか。ペンキ絵はかなり磨耗しています。