戸畑駅前(写真奥はJR戸畑駅)。

昭和の雰囲気が漂う飲み屋街があります。看板には、すべて「小料理」と書かれています。

レトロな看板。

別の場所にあった小料理屋。

戸畑駅前(写真奥はJR戸畑駅)。

昭和の雰囲気が漂う飲み屋街があります。看板には、すべて「小料理」と書かれています。

レトロな看板。

別の場所にあった小料理屋。

温泉街の中心部には、料理屋やスナックが密集していて昭和レトロな雰囲気です。

休業中のようですが、スナック店だったと思われる建物。

夜のスナック街。

温泉街中心部の案内図。スナック「栄子」の近くには、「男性天国クリニック」という店があった模様です。

牛深の加世浦地区では、「せどわ」と呼ばれる昔の家並みが残っています。

「せどわ」は、山と入江が多く、平坦地が少ない牛深に特有のもので、瀬戸(裏口)が語源で、狭い場所という意味も含まれたこの言葉通りに、細い路地に沿って何軒もの家が軒を連ねています。同じ船に乗る人たちが近くに集まって住んでいたため、船頭さんが肥えで出漁の合図をすると数分で船に集まることができました。(うしぶか海彩館の案内板より)

「せどわ」の路地は、住宅と住宅の隙間を縫うように分布し、海に向かって内部から多くの「せどわ」が伸びているのが特徴です。*1

漁村の民家。昔の面影を色濃く残しています。

【参考文献】

*1 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.235-P.237 張麗山 漁村における民間調査

勝山の旧遊廓街の周辺には、スナックが点在しています。

旧遊廓街の北側。

スナックの案内看板。

1階が和風パブに改装されている建物。

高岡市新横町大仏町。大佛寺にある高岡大仏は、奈良の大仏と 鎌倉大仏と並んで日本三大大仏と称されます。

その高岡大仏のすぐ近くに大仏飲食店街があります。

表通りの看板に導かれて路地を入ると、大仏飲食店街の入口があります。

30mほどの小路に飲食店が密集しています。

夜に来てみたい飲食店街です。

高岡駅前ビルの内部は、まさに異空間そのものです。

建物は、環状に配置され、共用の廊下や通路、階段が設置されています。

1階と地下1階を結ぶ通称「丸階段」。

地下まで達する吹き抜けの共同の中庭が設けられ、地下1階は飲食街になっています。

中庭は、地階店舗の利用価値や2、3階の住宅部分の住環境を高める効果をもたらしていて、中庭は、駅の地下街ともつながっています。*1

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.285-P.286

今回は、高岡(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

近年、再開発が進む高岡駅周辺ですが、その中で、高岡駅前ビルは、昭和の香りが色濃く残っている数少ない建物の一つです。地下及び1階は、商店、飲食店、理容室などの商業施設が入居し、2階と3階は居住スペースになっています。

1952年に制定された耐火建築促進法により、全国の都市中心部で防火建築帯が建設され、これらは「商店街共同建築」と呼ばれました。「高岡駅前ビル」は、1962年に建設された「商店街共同建築」で、街区全体を再開発する手法として、当時大きな注目を浴びました。*1

共同の通路の入口にある鳥居。

ビルの中に通路の途中に稲荷神社があります。その向こう側(ピンク色の壁面のところ)は風俗店(ピンサロ)です。

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.253,P.285-P.286

伏木港に近い伏木湊町。

商店街の中に居酒屋やスナックが点在しています。

木造建物に、スナックの看板。

路地を進むと、同じ名前のスナックがありました。

駅前の荻窪銀座の隣に、「アサヒ通り」と名づけられた通りがあります。

飲食店が建ち並んでいます。

ところどころ空き地があり、ちょっと寂しい感じです。

空き地になった場所からは、建物の裏側のトタン部分が見えます。

今回は、荻窪(東京都杉並区)の町並みと風俗を散歩します。

JR荻窪駅の北口を出ですぐのところに、「荻窪銀座」商店街があります。

荻窪銀座商店街は戦後いち早く商店会を結成し、結成されたばかりの商店街は、バラック建てのマーケットでガスも水道もなく食する事も困難な時代でした。*1

入口には、風情のある手書きの案内板があります。店の屋号だけでなく、共同井戸や共同トイレの位置までが記されています。

居酒屋などが密集する味わいのある路地。

もう一本、隣の路地。

【参考URL】

*1 荻窪銀座商店街:公式ホームページ

JR日暮里駅前の放射11号線から三河島通り(尾竹橋通り)に交差する付近までの日暮里中央通りの両側は、日暮里繊維問屋街と呼ばれ、ここは、大正から昭和初期にかけて「東の日暮里、西の吹田」と呼ばれた繊維ウエイスト工業の中心地でした。繊維ウエイスト工業というのは、古繊維、つまりボロ繊維を専門に集めて加工し再製品化するリサイクル業のことで、再生工場はそのまま問屋としての機能を持っていました。最近のヤングたちの古着志向はリサイクルへの希望と言えます。*1

さらに、近年のコスプレ人気により、コスプレ用素材を専門に扱う店も現れ、秋葉原から近いこともあり、活況を呈しています。下の写真は、ステージ衣装やよさこい衣装などを専門に扱う「奥山」さんです。

日暮里駅前の店。

日暮里繊維問屋街は学生やミセスが足しげく通う町です。

ダンス用衣装専門の店もあり、艶めかしい雰囲気が漂います(西日暮里にて)。

【参考文献】

*1 婦人画報社:のぞいてみたい東京の六大問屋街(婦人画報社,1998)P.25-P.34

本町商店街から、北側に入ると、飲食店で賑わっていた頃の痕跡を随所に見かけることができます。

風情のあるお好み焼き専門店。

丸窓のある料亭風の建物。

軒下には、十八歳未満立ち入り禁止のプレートがありました。

今回は、墨俣(岐阜県大垣市)の町並みと風俗を散歩します。

墨俣一夜城跡は、歴史資料館になっていて、墨俣の歴史を知る資料が展示されています。

墨俣の町並みの展示。

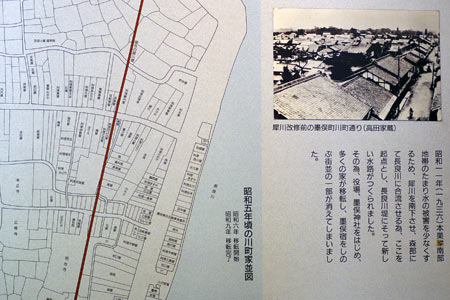

昭和11年たまり水の被害を少なくするため、長良川堤にそって水路が作られました。そのため、多くの家々が移転し、墨俣宿ををしのぶ町並みの一部消えてしまいました(地図に赤線で示されているのが現在の堤防です)。

天守閣から見た墨俣の町並み。

花岡遊廓跡地の東側に位置する末広町は、歓楽街となっています。

歓楽街は、「二番街」と呼ばれています。

スナックや居酒屋が点在しています。

バーの建物。

今回は、坂城(長野県上田市)の町並みと風俗を散歩します。

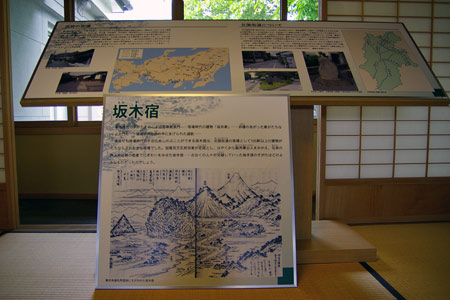

坂木宿ふるさと歴史館は、宿場時代を再現した建物の中に、坂城宿の歴史に関する資料が展示されています。

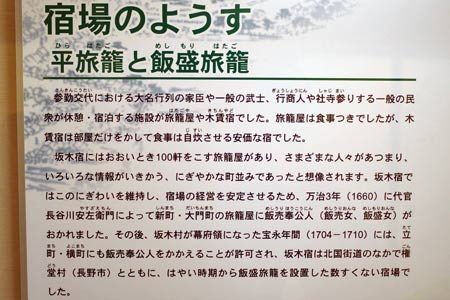

坂城宿は、北国街道の宿場として100軒以上の建物が建ち並ぶ大きな宿場でした。

坂城宿は、長野県の中では権堂宿と並び早い時期から飯盛旅籠が設置された宿場でした。

坂城宿の模型。写真の横に延びる通りが立町。写真の左側の通りが遊廓があった横町です。

東武浅草駅前に、地下街への入口があります。

昭和の匂いの残る地下街。居酒屋や占いの店などが並んでいます。

700円の理髪店。

アダルトビデオもあります。

浅草の雷門通り。この日は、三社祭の日でした。

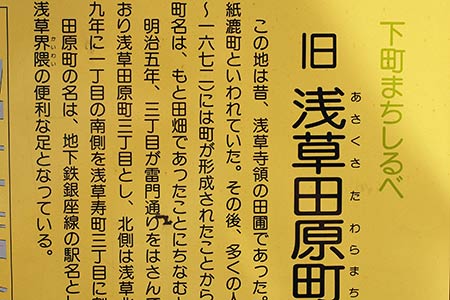

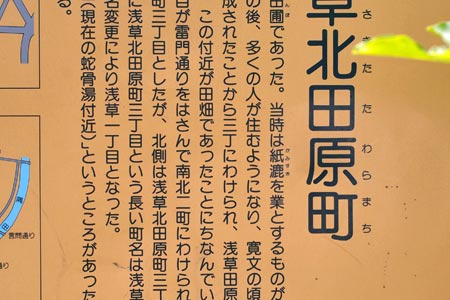

雷門通りの南側、国際通りの東側は、旧浅草田原町一、二、三丁目から、雷門通りの北側の旧浅草北田原町の一帯は、紙漉き(かみすき)を業とする人たちが住んでいたことから、紙漉町と呼ばれていました。旧町名の案内板には、このことが記述されています。

トイレットペーパーが普及する以前まで使われていたネズミ色をしたチリ紙(別名、「落とし紙」、「便所紙」)のことを「浅草紙」と呼びますが、紙漉町は、「浅草紙」の発祥の地です。

紙漉町の紙漉場の多くは、その後、山谷堀の周辺に移転しました。浅草紙の漉家にとって山谷堀は、紙漉きのための用水を供給してくれる大切な水資源でした。現在の東浅草一丁目に、”紙洗橋”の欄干が残っていますが、これは、山谷堀の漉家が堀端に水槽を設けて、紙漉きの作業の工程の一つである”冷やかし”(原料を 水につけておく作業)を行っていたことを示すものです。山谷の漉家で働く男たちは、”冷やかし”の間の二時間あまりの時間を利用して山谷堀をわたって新吉原に潜入し、偵察に出かけるのを楽しみにしていました。これが、「買わずに帰る」”冷やかし”の語源となりました。*1

雷門通りを挟んだ北側には、「旧浅草北田原町」の案内板。雷門通りをはさんで南北二町に分けられたため、南側が田原町三丁目、北側が北田原町三丁目(現在の浅草一丁目)になったと説明されています。

【参考文献】

*1 會田隆昭:浅草紙の三〇〇年–江戸=東京北郊に於ける漉返紙業の歴史地理(百万塔/紙の博物館, (113),2002.10)P.79-P.82

上山田温泉本通りの南側の一画。

古びたスナックの建物があります。

以前は、このあたりも歓楽街だったのかもしれません。

哀愁をおびたスナックの看板。

今回は、戸倉泉(長野県千曲市)の町並みと風俗を散歩します。

戸倉駅から、バスで5分の場所に戸倉温泉はあります。

風情のある町並み。

かなり大きなゲートです。

千曲河畔通りと書かれたゲートがあります。

大田駅の北側は、南側とは異なり風俗店はありません。富士重工業(「スバル」ブラ前ンドの自動車などを製造)の工場の周辺には、古びたスナックがあります。

居酒屋風の古い建物。

駅の北側は、再開発の計画があるらしく、広大な空き地となっていますが、西側の一画は商店街が残っています。

駅の南側の東寄りに、旅館、スナック、美容室が同居する長屋風の建物が残っていました。

「南一番街」の西側のエリアは、パブなどの風俗店が密集するエリアです。

パブの看板。

新しい店舗が多い中で、唯一レトロなつくりの店舗があります。

建物の側面には、「素人専門店」と書かれた貼り紙が貼られています。

太田駅前の商店街「南一番街」は、近年、シャッター通り化した商店街に風俗店が入居し、商店街が風俗街化するという特殊な現象が起きました。

「南一番街」は、昭和43年(1968年)、もともと田畑だった土地を開発してつくられ、運営には、地元の商店主で構成される「太田商業推進共同組合」が組織されました。昭和52年代に入り、スーパー大手のユニーが、太田駅前に大型店「ベルタウン・ユニー」(現在はドンキホーテ)を作る計画がもちあがり、当初は「太田商業推進共同組合」はこれに反対しましたが、話し合いの結果、半分をユニーが、残りの半分を「太田商業推進共同組合」の商店主達店を構えることで決着しました。ところが、いったん大型店ができてしまうと、商店主は、出資した大型店に意識が集中してしまい、商店主の子供達も大型店で働くようになったため、南一番街からは気持ちが離れ、後継者も居なくなりなりました。こうして「南一番街」が徐々に歯抜け状態になり、あるとき、商店主は、風俗店業者に店舗を貸し始めました。*1*2

風俗店が進出した結果、商店街が風俗街化しました。

派手な看板の風俗店が乱立しています。

駅の南側は、飲食店・風俗店の密集地帯です。

【参考文献】

*1 今泉智裕:ハビタット通信((4)2006)P.28-P.31 「太田ファスト風俗街」

【参考URL】

*2 清水まさよし:太田市長とれたて日記「ユニー、ベルタウン撤退とまちなか活性化」

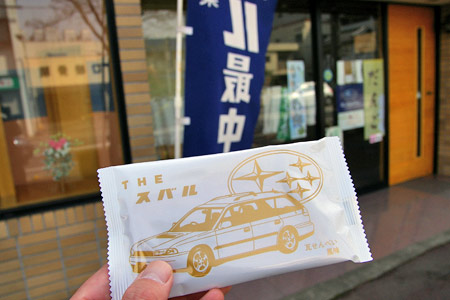

今回は、太田(群馬県太田市)の町並みと風俗を散歩します。

太田は、スバルでお馴染みの富士重工業の城下町です。

町名は「スバル町」。

スバル最中。

瓦せんべいを購入。

洲崎橋跡の右手(西側)の通り。

こじんまりとした一杯飲み屋が軒をつらねている一画があります。

映画「洲崎パラダイス」の舞台となったと思われる飲み屋街です。*1

スナック店が建ち並びます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.14-P.17

今回は、洲崎(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

旧洲崎遊廓の南端にある南開橋。汐浜運河にかかる橋です。

運河を渡る南開橋は高い位置にあるので、ここから洲崎遊廓があった方向を眺めると、橋からは下り坂になっています。

現在、汐浜運河となっている場所は、昔は海でした。

モクレンの花が満開です。

大垣駅前の高屋町に、ラーメン店や居酒屋、スナックが並ぶ一画があります。

2本ある小路のうちの西側の小路。

二階部分に手すりのある建物。

紫色のスナックの看板が郷愁を誘います。

草津駅前の駅ビルの南側に、飲み屋が密集する一画があります。

密集する看板。

周囲はビルが建っていますが、ここがだけが昔の面影を残しています。

「ばんから横丁」の入口に展示してある大路二丁目の昭和初期の頃の写真。

駅前のビルの地下1階に飲食街の「ばんから横丁」があります。

「ばんから横丁」は、昭和30年代の草津の駅前の町並みを再現した飲食街で、あちこちに配置された看板や電柱などの小物は当時のホンモノを使用しています。(案内板より)

スタンド、居酒屋、スナックなどがリアルに再現されています。

「女中さん急募、住み込み優遇します」と書かれた貼り紙。

遊廓があった柴屋町(馬場町)は、その後は夜の歓楽街となりました。*1

1966年刊行の「あじ・やど・おんな」*2 によると、柴屋町のクラブ・バーの建物は、300年の間栄えた遊廓の建物をそのまま使った古い店で、大津絵から抜け出たような色の白い京女が酌をしてくれたそうです。

旧赤線だったことから、店によっては飲食を抜きにして、ホステスに肉体サービスをさせるところもありました。*3

写真右手前のあたりには、花街会館がありました。*4

現在の柴屋町の歓楽街。

ひところと比べると店舗はまばらですが、所々に、スナックが密集している路地があります。

バー「たか」跡。*4

【参考文献】

*1 「角川日本地名大辞典」編纂委員会:角川日本地名大辞典(角川書店,1979)P.579

*2 福村弘二:あじ・やど・おんな(東栄堂,1966)P.130-P.131

*3 梅田晴夫:全調査東海道酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.312

*4 善隣出版社:大津市(善隣出版社,1971)P.4

川反通りの中心部。夜になると賑わう場所です。

交差点の角にある居酒屋の「AKB23」。アイドルグループの「AKB48」を真似たと思われるネーミングですが、看板に小さく書かれている通り、店名のAKB は Akita(秋田)、Kawabata(川反)、Bijin(美人)の頭文字らしいです。

「AKB48」のような制服で接客してくれるようです。

こんな感じです。

川反(大町)四丁目から五丁目にかけてが川反飲食店の最も賑わう中心地でした。五丁目には、大町側に入る迷路のような行き止まりの路地がいくつもあって、そこにも小さな酒場がすき間なく並んでいました。*1

「川反五丁目小路」は、その名の通り、川反(大町)五丁目にある小路で、「かっぱ小路」の隣にあります。路地の片側一部はビルに建て替わっていて、昔の面影は無くなりつつあります。

「いつもあなたを待ってます。」と書かれた看板。

夜の川反五丁目小路。

【参考文献】

*1 無明舎出版:40年前の秋田市(無明舎出版,2003)P.75

昭和30年代の川反は、バーやキャバレーが次々に創業し、夜の雑踏の流れは、すれ違うのにも苦労するほどで、美経小路、かっぱ小路、祇園小路等の穴場を徘徊する若い紳士やギター片手の流し芸人で活気に溢れていました。*1

かっぱ小路の入口は、川反通り沿いにあって、小路の両側の建物は健在で、昔の雰囲気が残っています。

看板が密集する小路。

奥の行き止まりのところに、「かっぱ小路」の看板。

雪国の横丁は、夜の雰囲気も格別です。

【参考文献】

*1 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.10-P.11

船川港のあけぼの町には、スナックが点在しています。

かつての色町を思わせる風景です。

雰囲気のある入口。

スナックが数軒入る建物。

今回は、男鹿(秋田県男鹿市)の町並みと風俗を散歩します。

船川は、北西の風をさえびる良港で、十八世紀中期から船宿がありました。*1

船川が大発展するのは、明治以降で、国家事業として船川築港は明治44年に始まり、昭和6年に完了しました。*1

「男」マークのある漁船。

男鹿の船川が港町として発展し始めた頃、その町の物好きな人が山羊を買いました。当時、男鹿では山羊は野生としては見ることができなかったので、ものすごい評判となり、この珍しい山羊を見物するために男鹿の村々から多くの人たちが集まってきました。ところが、この山羊は意外な大事件を起こしました。それはある村の若者たちが、この山羊を見に行くと称して、ちょこちょこ船川に出ていくのでした。その若者たちの親たちが顔を合わせると、「おいのいの(オレの家)わげ者、時々ふなが(船川)さ山羊見にゆぐでば、ふとげれ(一回)みればいいもの、なんして(どうして)なんぼげれ(何回も)行ぐもんだべか」と不思議がりました。すると、異口同音に他の親たちも「んだ、んだでば(そうだ)、なんだがおがしでば」とがてんがゆかなくなり、ある親の一人がその若者の一人を尾行してみたところ、山羊を見に行くというのはまったくの嘘で、実はその山羊と時を同じにしてできた港町の女郎買いが目的だったことが解りました。それからというもの、男鹿地方で女郎のことをヤギ(山羊)と呼ぶようになりました。*2

【参考文献】

*1 加藤貞仁:(無明舎出版,2002)P.182-P.183

*2 吉田三郎:男鹿風土誌(秋田文化出版社,1979)P.145-P.146

今回は瀬戸内町(鹿児島県大島郡)の町並みと風俗を散歩します。

瀬戸内町は、奄美大島の南側に位置し、古仁屋は瀬戸内町の中心地です。市街の西側に「屋仁川通り」と呼ばれる通りがあります。*1

「屋仁川(ヤンゴー)」は、名瀬の「屋仁川」と同名です。

「奄美に生きる日本古代文化」*2 に、「ズレ(遊女)に代わるべき存在が、名瀬町と古仁屋町のヤンゴー(屋仁川)なる地域に巣食う酌婦である。」と説明されおり、ヤンゴー(屋仁川)という呼び名は酌婦がいる一帯の呼び名で、名瀬のヤンゴーと同様、古仁屋にもヤンゴーがあったことが解ります。

ヤンゴと呼ばれる一帯は、古仁屋市街の北西部の現在の町田商店の道路向かい側にあって、木造二階建て瓦葺の料亭が17~18軒ほど集まっていました。軍の進出でヤンゴ街は経済振興策となりました。*1*3

経営者には、奄美大島出身者と徳之島出身者が半々くらいであったが、女将は一人を除いて全員徳之島出身でした。料亭のなかで、「喜楽」や「朝日亭」が大きな料亭で、とくに「喜楽」では本店と支店を併せて50人ほどの遊女がいて、野菜、茶、イモなどを自給で賄っていました。*1

「昭和10年代の古仁屋における商店・事業所の分布図」*1 によると、写真の町田商店の奥に、「ミカド」、「暁」、その右側に、「若松」、「奄美屋」、さらにその奥に「喜楽」がありました。

【参考文献】

*1 編纂委員会:瀬戸内町誌歴史編(瀬戸内町,2007)P.559-P.566

*2 金久正 著:奄美に生きる日本古代文化.復刻(南方新社,2011)P.134

*3 富島甫:しまがたれ第6号(1998)「我が街古仁屋青春回想」P.14

屋仁川通りの交差点の角に、看板建築の建物があります。

1階には、スナックが3軒。

左側のスナックは、通路を進んだ奥に入口があります。

夜になると明かりが灯ります。

昭和33年の売春防止法の施行により、赤線廃止後は屋仁川の料亭料理屋は衰退し、バーが雨後の竹の子のように出現しました。*1

現在の屋仁川通りは、バーやスナックが建ち並ぶ歓楽街になっています。

昔の雰囲気を残すスナックの建物。

看板は取り外されていますが、スナックの建物だったのだと思います。

【参考文献】

*1 草戸寥太郎:ヤンゴ物語(屋仁川通り物語)-三味線(サンシン)と酒(セー)と女(ウナグ)の情景(奄美協同印刷,1997)P.17

今回は、名瀬(鹿児島県奄美市)の町並みと風俗を散歩します。

名瀬の背後に位置する「おがみ山」には、展望公園があります。

坂道を登っていくと、徐々に展望が開けていきます。(写真中央に、ティダモール中央通りのアーケードが見えます。)

展望台からは、山と海のはざまに密集する市街地が名瀬湾を囲むように広がっている様子が見て取れます。

公園の高台には、復帰記念碑が建てられています。

終戦後、奄美大島は本土から分離され、8年の長きにわたって米国の政権下に置かれ、1953年(昭和28年)12月25日に本土に復帰しました。

昭和33年(1958年)に琴平新地遊廓の歴史は閉じましたが、その後もその跡地はソープランドやバー・スナックが散在する「夜の街」という性格を現在も持ち続けています。赤線当時は参詣客が主でしたが、現在は地元の常連客が主になっています。*1

表参道脇にあるラウンジ。

稲荷神社の隣のスナック。

参詣客を相手にした門前町特有の賑やかな色街から、赤線廃止後徐々に、地元の人に利用されるこじんまりとした盛り場へと変遷していきました。*1

【参考文献】

*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」

下津井は海岸線に沿って、軸となる道が通り、その両側に町並みが形成される近世港町の典型的な都市構造となっていますが、実はそれ以前の中世に背後の丘陵に向かって井戸と祠のある生活空間がひろがっていました。*1

下津井の町並みにはいくつもの井戸が点在し、「下津井共同井戸群」として文化財登録されています。

生活空間をなりたちを嗅ぎ取ることができます。

同じ場所の奥まったところにある別の井戸。

同じような井戸が何カ所かあります。

【参考文献】

*1 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.347

今回は、日比(岡山県玉野市)の町並みと風俗を散歩します。

日比は、北前船の寄港地で、かつては商家や遊廓が並び、船が入ると賑やかな港町情緒を漂わせていました。*1

日比港の背後には、眼下に日比港が見渡せる日和(ひより)山があって、日比の遊廓から芸者を連れ出した船乗りたちは、ここで「日和申し」と称して飲食を楽しみました。*2

現在の日比港。江戸時代は、日比と対岸(写真奥)の向日比の二つの集落に分かれていました。

日比町住宅明細圖*3 によると、遊廓は海岸線に沿って並んでいたようです。

【参考文献】

*1 山陽新聞社:岡山県民の明治大正(山陽新聞社出版局,1987)P.259

*2 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.36

*3 山田平次郎:日比町住宅明細圖(備讃民報社,1935)

今回は岡山(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

岡山市の市街地にあって最大かつ伝統的な街「表町」は、さまざま表情をもった商店街です。北側から南へ、上之町、中之町、下之町、栄町、紙屋町、西大寺町、千日前、新西大寺町と有り「表八ヶ町」と通称され、現在でもこの名で呼ばれることがあります。*1

この「表八ヶ町」の東の裏通りにあたるのが、旧町名で「内山下元町5丁目」(現在の表町2丁目4,5、内山下1丁目12,13)で、バーや喫茶店の多い町です。*2*3

現在も表町2丁目4,5付近は、スナックやバーが建ち並んでいます。

ポリバケツや洗濯機が置かれた路地の奥に「スタンド」の看板。上には洗濯物。エアコンの室外機の上には一升瓶が置かれています。

スナックのある路地。

【参考文献】

*1 協同組合連合会 岡山市・表町商店街連盟:おもてちょう「表町商店街の歴史」

*2 内山下地区連合町内会:2004年度版「内山下地区連合町内会」の地図

*3 岡山新聞社編集局:現代岡山町誌(岡山新聞社,1958)P.9-P.10

東中島・西中島には、川沿いに水上デッキ状の構造物が数多く見られます。

川沿いの部分には、物干し台と思われる構造物が連なっています。

板で囲まれた個室状になっているものもあります。

気持ち良く眺めを楽しめそうです。

今回は、中島町(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

東中島・西中島は、岡山市内を流れる旭川の中州です。古代より海からの小舟が着岸する船着町であり、また、西国街道(山陽道)の通り道となっていたことから、文禄の頃から旅籠町でした。*1

東中島・西中島は、かつての遊廓があった場所で、当時は、京橋西岸から見ると不夜城のような明かりが見えました。京橋は、岡山で橋といえば、まず京橋があげられるほど歴史も古く、有名な橋ですが、大正6年に近代的な鉄筋コンクリート橋に架け替えられました。*2

小橋から見た東中島。

中橋が東中島と西中島をつないでいます。

北側から見た東・西中島。

【参考文献】

*1 岡山大学附属図書館:絵図で歩く岡山城下町(吉備人出版,2009)P.66-P.74

*2 山陽新聞社:岡山県民の明治大正(山陽新聞社出版局,1987)P.260

四条大橋のたもとの西石垣(さいせき)通りは、古くからの料理屋が並ぶ通りですが、今では、ヘルス通りと呼ばれています。*1

料理店と風俗店が混在した奇妙な風景になっています。

木屋町通りと西石垣通りが合流するY字路。料理屋(写真手前)の隣に風俗店(写真左奥)が並んでいます。

高瀬川にかかる於石橋を渡った路地の商店街。商店の隣に風俗店(写真奥)があります。

【参考文献】

*1 文野石平:現代(1997.11.20)P.81 「東西性風俗街道 京都神戸編」

新世界通りの東側の小路。

「18歳未満の方入店お断りします」にプレート。新旧2枚のプレートが並んでいます。

「酒場戸田村」の看板がいい味出してます。

飲み屋が建ち並んでいるのは小路の片側のみです。

スナックやパブなどが密集する旭町の歓楽街に飲み屋横丁の新世界通りがあります。

50mぐらいの長さの横丁です。

裸電球がぶらさがるアーチ。

昭和の雰囲気が漂います。

江尻町にある商店街の「清水銀座」。約500m続く大規模な商店街です。商店街の西側に「銀座小路」の入口があります。

居酒屋などが建ち並ぶ路地。

裏側には、「銀座小路」、「スナックA地点」と書かれた看板があります。

店名が並んだ看板。

今回は、足尾(栃木県日光市足尾町)の町並みと風俗を散歩します。

東京から約3時間半の場所に、銅山の遺構を有する足尾町があります。足尾がもっとも栄えた時期は大正5年で、人口は3万8千人。県内では宇都宮に次ぐ人口規模でした。川沿いの平地や斜面には規則的に並んだ平屋の長屋住宅が現在もいくつかの地区に残されています。*1

渡良瀬地区(足尾駅の北東にある渡良瀬橋を渡った向こう側の地区)は、大正・昭和の風景と町並みが残り、今なお生活が息づいている地域です。*1

足尾銅山では、ひとり者の坑夫は飯場住まいで、結婚して所帯を持つとこの長屋に住むことができました。当時の近郷近在の農家の娘たちは、足尾の坑夫の嫁となり、足尾の長屋の新居で暮らすことが夢でした。長屋が建って間もない頃は、建物も新しいし、新婚にとっては六畳ひと間でも夢のような文化住宅で、家賃のいらない長屋住宅で貯金もできました。しかし、坑夫の仕事が大変に辛いものであり、いずれは珪肺(けいはい)という職業病に侵され、まかり間違えば早く後家になるなどということは、娘の頃は考えも及びませんでした。*2

足尾の長屋のつくりは、江戸の長屋のつくりとほぼ同じで割り長屋(建物の棟方向に壁を造って区分)でした。足尾の場合は一棟五軒が圧倒的に多く、立地条件に合わせて建てられました。*2

長屋には共同の水場もあります。

共同浴場もあります。

【参考文献】

*1 伊東 孝:CE建設業界(通号692,2010)知られざる「100年」プロジェクト 足尾銅山(その2)大正・昭和の風景と街並みが息づく町

*2 三浦佐久子:足尾万華鏡(随想舎,2004)P.93,P.95

今回は、富山(富山県富山市)の町並みと風俗を散歩します。

富山駅前に、「シネマ食堂街」と呼ばれる一角があります。*1

シネマ食堂街は、昭和34年、‘映画館と食堂街’という新しい一角として誕生しました。*2

当時は朝から客の絶える間なく深夜まで賑わいました。映画は成人向きに変わり、現在は、二十数店が営業中です。*2

通りには、飲食店の看板が並び立ちます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.122

【参考URL】

*2 シネマ食堂街ホームページ

「王将」の歌で有名な将棋の坂田三吉ゆかりの「ジャンジャン横丁」は、「将棋クラブ」が建ち並ぶ将棋のメッカです。

「ジャンジャン横丁」から、東側に路地を入ると、そこには「餃子の王将」..ではなくて「ホテルの王将」があります。

入口にはタイルの円柱。

2階部分の豪華な装飾。

屋上にはレトロなネオン広告塔が残されています。

天王寺駅前商店街から東に、昭和の闇市の雰囲気の残る商店街があります。

路地は2筋あって、回遊することができます。

2筋の路地を横断する通路。

ビール会社のイメージガールのポスターが貼られています。

薄野の繁華街は、現在はほとんどがビルになっていて、木造の建物は非常に少なくなっています。

南5条西4丁目に、「赤線跡を歩く.完結編」*1 に写真が掲載されている飲み屋の建物が残っていました。

道路を挟んだ向かい側の飲み屋街。

裏の小路。

小路を抜けると新宿通りに出ます。

新宿通りは、昔は「三等小路」と呼ばれていました。明治25年、薄野の大火で887戸が焼失する惨事となりましたが、札幌警察署は、再建を望む白首屋を南五条と南六条の仲通りに設営しました。公娼を一等、二等と階級づけるとすれば、私娼は三等なので三等小路と呼ばれたそうです。*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.34

*2 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.31-P.33

岩見沢の繁華街の二条西三丁目付近。

看板の文字がかすれて読みにくくなっていますが、「祇園小路」という横丁があります。

ビルの内部の路地を通りぬけると、その奥ににもう一つのビルがつながっており、路地が続いています。

2つ目のビルの先にも路地は続いていて、路地の行き止まりの奥にスナックがあります。

今回は歌志内(北海道歌志内市)の町並みと風俗を散歩します。

かつては石炭産業で栄えた歌志内ですが、現在は静かな町並みとなっています。

市街には、スナックが数店舗点在します。

コンクリート造りのスナックの建物。

タイルで装飾された店の入口。

余談になりますが、歌志内出身のストリッパーのナンシー・ルミさんは、18歳の頃、「てい子の店」というスナックを歌志内に開業しましたが、19歳のとき(昭和45年)、「ダンサーになりたい。」という自分の夢の実現に向けて札幌に旅立ちました。このとき、歌志内の炭砿は、空知炭砿、住友歌志内炭砿の二山を残すのみとなっていて、人口もピーク時の46,000人から19,000人に減少していました。*1

【参考文献】

*1 藤井さとる:ストリッパー「ナンシー・ルミ」物語(文芸社,2008)P.59

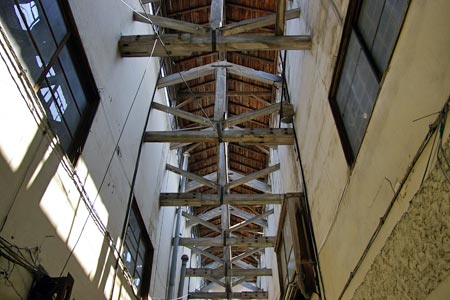

「有楽トンネル」*1 を出ると、左側に居酒屋やスナックが並ぶ横丁があります。

天井から日光が入る構造になっていますが、その構造を支える木材の支柱が恐竜の背骨のように、連なっています。

建物の屋根が出っ張っている部分が、横丁の天井部分です。

建物を西側から見たところ。写真の右下が「有楽トンネル」*1 の入口です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(留萌):有楽トンネル(2011.9)

留萌市街の繁華街は、開運町に集中しています。開運町3丁目に「有楽トンネル」と名づけられた奇妙な空間があります。

トンネルの入口に所有者の名前が彫りこまれています。

トンネルの中にある和風スナック。

トンネルを出ると飲み屋が雑居している建物の裏側に出ます(写真左下が有楽トンネルの出口)。

五条通8丁目に、ビル街の中にかろうじて残る昭和の風景「夢路小路」があります。

飲み屋街の片側だけが残り、反対側は車の駐車スペースになっています。

絵はがき「旭川街角スケッチ③昭和のにぎわい」*1 で描かれている風景です。

看板を支えているのは金属製の金具なのですが、その金具は母屋から突き出た木製の支柱によって複雑に支えられています。

【参考文献】

*1 スケッチ研究会:旭川街角スケッチ3(あいわプリント)

三条通り5丁目付近。繁華街に観光センターと書かれた看板があります。

昼間のビルは、静まりかえっています。

コンパニオン募集の看板。

夜になると、「個室付浴場」のネオン看板が点灯します。

今回は、旭川(北海道旭川市)の町並みと風俗を散歩します。

旭川市内一の盛り場である「サンロク」とは3条通6丁目一帯のことで、この付近は飲食店や風俗営業の店がしのぎを削っています。*1

4条通6丁目の道路に面した氷販売店の隣に「パリ街」*1 があります。

現在も飲食店が営業中です。

パリ街のテナント募集中の貼り紙。

夜になると「パリ街」の看板に灯りがともります。

【参考文献】

*1 木村聡:荷風!大人の新宿(日本文芸社,2004.7)P.109-P.110「赤線跡を歩く 北海道旭川編」

朝日町の裏(西側)に森山小路と呼ばれる路地があります。安来節を世に広めた功労者として有名な森山清太郎さんの実家がこの近くにあったことから、森山小路と呼ばれるようになったそうです。*1*2

朝日町界隈には、このような幅の狭い路地が縦横に延びていて、スナックが密集するエリアとなっています。

森山小路の裏の路地。

道幅は狭いので、車が入ってくることはできません。

【参考文献】

*1 松田勝三:米子ぶらり放談. 続(松田勝三,1982)P.170-P.172

*2 影井亮文:米子点描(今井書店,1983)

朝日町は、米子の夜の顔です。

朝日町界隈というと、朝日町自身は当然のこととして、東倉吉町や西倉吉町、尾高町や角盤町の一部も入り、この一角にクラブ、バー、スタンド、その他の飲食店が絶対数として圧倒的に密集しています。*1

明治45年(1912年)に、角盤町の女学校を会場として山陰鉄道開通記念全国特産品博覧会が開催されたときに、この通りが会場への通路として使われ、土産品店や飲食店や淫売屋までできたのが、この地帯が繁華街となったはじまりといわれています。12

蝶々型のエプロンを掛けた女がお客にサービスをするカフェーとそれに類似する店舗としては、「喜侭食堂」「麗人会館」「キング」「つたや食堂」「いすみ屋」などがありました。*1

現在は、飲食店ビルがいくつも出現していますが、昔ながらの木造スナックも健在です。

夜になると、ネオンひしめく歓楽街に変わります。

【参考文献】

*1 松田勝三:米子ぶらり放談. 続(松田勝三,1982)P.169-P.170,P.176-P.177

*2 船越元四郎:米子ぶらり歴史散歩(米子ぶらり歴史散歩刊行会,2006)P.74

今回は、米子(鳥取県米子市)の町並みを風俗を散歩します。

旧加茂川は米子市民にとって縁の深い川です。かつては、洗面、洗濯、風呂の水など、生活のあらゆる面に利用されました。 川としての情緒はいまも生々と息づいています。なかでも紺屋町から四日市町にかけて公道橋や小橋(個人所有の橋)が何十も架かっているのは壮観です。*1

東倉吉町から西倉吉町にかけての旧加茂川にかかる覚証院橋周辺は、夜になると朝日町や東倉吉町の歓楽街へ行く人が多く通る古い町並みです。*2

覚証院橋は、江戸時代に覚証院という寺があったことから名前がついた橋です。*2

朝日町へまがる角には、昭和59年に「笑い地蔵」が建立されました。*2

【参考文献】

*1 よなごの宝88選実行委員会:市民が選んだよなごの宝八十八(2010,よなごの宝88選実行委員会)P.84-P.85

*2 杉本良巳:米子・境港・西伯・日野今昔写真帖(郷土出版社,2005)P.56

栄町周辺には、スナックが点在しています。このあたりは、昭和10年の大火の消失区域の北側に位置します。

洒落たスナックの看板。

木造母屋を改造したスナック。

古びたスナックの建物。

今回は、美保関(島根県松江市)の町並みと風俗を散歩します。

島根半島の東端に半島の陰に隠れるように位置している美保関は、波穏やかな良港で、中海を通って松江に至る要衝の地でもありました。*1

19世紀頃、美保関は荷物の積荷を行うために寄港する船で賑わいました。*1

美保神社への参拝客も多く、港の周辺には旅館などが建ち並びました。

イカを天日干しする姿は美保関の日常的風景です。

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.64

遊廓があったサクラス戸塚付近を矢沢方面へ進むと、商店街の中心部です。スナックが数軒あります。

四つ角付近。

5軒のスナックや居酒屋が住宅街の中に散在しています。

商店街から南東方向(サクラス戸塚駐輪場のある方向)を見たところ。

大洗の北側、那珂川を挟んだ対岸に位置する那珂湊。天満宮の近くにスナックの看板があります。

和風の佇まい。

対照的に、左側には、洋風のスナックが並んでいます。

赤、青、黄、カラフルです。

今回は、大洗(茨城県東茨城郡)の町並みと風俗を散歩します。

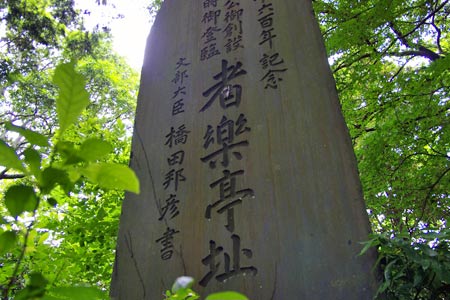

元禄8年(1695年)、徳川光圀(水戸黄門)は、水戸城下である祝町に遊廓を設置しました。祝い町に隣接する那珂湊は、当時水戸藩35万石の要港として栄えていて、旅客や海の男達の娯楽に遊廓設置が必要と考えられました。光圀は、祝町が特にお気に入りで、願入寺の裏山に設けた「者楽亭」を「隠居の茶室」と名づけ、祝町遊廓を「隠居の郭(さと)」と愛称し、自らも「洗濯屋」と号してご満悦であったといいます。*1

現在、願入寺の北側にある「者楽亭跡の碑」は雑木林の中に埋もれてしまっていますが、祝町を気に入っていた黄門様の遺構の一つです。

願入寺裏の涸沼川と那珂川が合流する地点、崖の上からの眺めは、水戸八景の「巖船の夕照」と名づけられています。

崖下のあたりの「呼ばり塚」と称される場所(写真左側のあたりと思われます)には、光圀にまつわる伝説があります。それは或る夏の日のこと。光圀は願入寺を訪れた際、あまりに暑いので、近くの那珂川で水中にもぐったところ、水底には絢爛豪華な屋敷がありました。大きな門をたたくと中から美しい女が現れましたが、「ここはお前たちの来るところではない。」と言われたので、やむを得ず帰ろうとすると、大アワビが門に密着して門をあけることができない。供の者がアワビを退治すると今度は、巨大なワカメにがんじがらめにされました。再び供の者が太刀でワカメを切り払い、九死に一生を得て岸にあがることができました。大アワビは遊女をさし、ワカメは彼女らの執拗な誘惑と解釈され、足しげく遊廓に通う侍達への警告であったと考えられています。*1

【参考文献】

*1 山形雄三:祝町昔がたり(山形雄三,1981)P.41-P.49

今回は、長崎出雲(長崎県長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

明治時代、大浦川の両岸沿いは、外国人居留地の町並みが続いていました。路面電車の終点、石橋駅には、石橋駅に当時(明治30年頃)の様子を示す案内板があります。それによると、当時は、外国人向けの酒場や宿、雑貨や食料品店などが並び、川には木造の小舟が並んでいたそうです。この付近は「松が枝」と名づけられ、現在も「松が枝町」の地名が残っています。

路面電車が走る町並み。

川沿いの木造長屋。

レトロな幾何学模様です。

思案橋横丁の西端。銅座川が交差します。

銅座川の上に建つ銅座市場。隣には案内所の大看板。

銅座市場の看板。

本日は定休日でした。通り抜けられません。

都城には、牟田町に小規模ながら活気のある繁華街があります。

スナックなどの店舗が林立します。

十字路の角にある建物。

キャバレー。

上野町のソープラド街に隣接して、昭和の雰囲気の残る食品市場があります。

下町の雰囲気のある景観です。

食品市場「ショッピングセンター『青空』」の入口。

食品店が建ち並びます。

上野町の一画。このあたりは恵比寿町と呼ばれていたあたりです。スナックがはいる雑居ビルやラブホテルがあります。

スナックが点在しています。

大通りに近いあたり。

逆方向から見たところ。

上野町の宮崎県遺族会館の隣に、スナック街があります。

長屋の建物の1階にスナックが入っています。

企業の事務所になっている建物もあります。

「ホステスさん募集」の貼り紙が貼られた建物。

今回は宮崎(宮崎県宮崎市)の町並みと風俗を散歩します。

宮崎といえば東国原元知事です。

中央通りは、宮崎市街の中心部に位置する繁華街です。昼間は閑散としてますが、夜になると活気を帯びてきます。

派手なネオン看板

今回は、木浦(大分県佐伯市)の町並みと風俗を散歩します。

木浦は大分県の南端(宮崎県との県境近く)にある町です。JR日豊線佐伯駅からバスで約2時間。終点の木浦鉱山バス停に到着します。

レトロなバス停です。バスは平日のみ1日3往復しかありません。

付近には、「千人間府」と呼ばれる鉱山跡や遊女の墓があります。

ここから、「千人間府」までは4.3Km、遊女の墓までは6.9Kmの道のりです。

中津市天神町の飲み屋街。

裏の通り。

スナックが建ち並びます。

所々に、表通りと裏通りを横断する細い路地があります。

今回は、戸部(横浜市中区)の町並みと風俗を散歩します。

戸部4丁目交差点から西へ延びる通りは、岩亀(がんき)横丁と呼ばれています。

通りには、「岩亀横丁」と書かれた看板が並び、「岩亀寿司本店」という名の店もあります。

サウナがんき。

「岩亀横丁」の名前の由来は、この「岩亀稲荷」の存在と関係があります。

横浜駅西口の近くにの「狸小路」。飲食店などが軒を連ねている一画です。

路地に入ると、ラーメン店、立飲み店、がぎっしりです。

路地はL字型に曲がっています。

逆側の出口。

今回は、南千住(東京都荒川区)の町並みと風俗を散歩します。

都電荒川線の終点の三ノ輪駅と国道6号線にの間に立つ梅沢写真館(旧王電ビル)に三ノ輪橋商店街(ジョイフル三ノ輪)の入口があります*1

建物の1階部分をトンネル状にくりぬくようにして商店街が続いています。

アーケードの入口。

ジョイフル三ノ輪は、荒川区随一の大商店街で。そのアーケードは、総長465mで、約130軒の商店がひしめきます。*1

【参考文献】

*1 交通新聞社:散歩の達人(2204.2)P.10-P.11

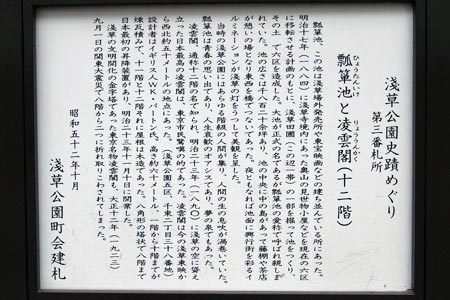

凌雲閣(浅草十二階)があった時代、塔に登ると南東方向にはひょうたん池が見えました。現在のJAウィンズのあたりがひょうたんの頭で、六区交番あたりがひょうたんの胴にあたりました。頭と胴のあいだはくびれていて、そこに紐をかけるようにぎざぎざと橋が渡され、結び目のような浮島につながっていました。浮島には茶屋があって、島に渡された橋には藤棚がありました。*1

現在、ひょうたん池のあった場所は、初音小路と呼ばれる飲み屋街になっていています。

長屋に飲み屋が建ち並んでいます。

現在の初音小路の藤棚は、ひょうたん池があった頃の藤棚の名残です。*2

【参考文献】

*1 細馬宏通:浅草十二階(青土社,2001)P.38-P.40

*2 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の浅草(武揚堂,2007)P.34

浅草の六区ブロードウエイ商店街。

現在のウィンズ浅草のあるあたりから西側は、昭和の初期までは、浅草公園があった場所で、ひょうたん池と呼ばれる大きな池があり、ブロードウエイ商店街のつきあたり(現在、パチンコ店がある場所)には、明治・大正時代、凌雲閣(りょううんかく)がありました。

最近になって、パチンコ店の前に凌雲閣の銅版の碑が設置されました。

東京タワー、東京スカイツリーと並んで、東京三大ツリーと呼ばれているそうです。

凌雲閣、またの名を(十二階建てだったので)「浅草十二階」は、高さ52mの高塔で、東京タワー(333m)のわずか6分の1以下の高さですが、明治一の高塔で、東京のランドマークでした。現在のタワーから比較すれば、低い塔である凌雲閣からの眺めは近景を見たときに人の形がはっきり分かる程度で、つまり、その展望台は、「人をみるという感覚」「人に見られるという感覚」を感じることのできる「適切な低さ」を持っていました。石川啄木の明治41年8月21日の日記には、浅草十二階から望遠鏡で下を見下ろしたとき、細い小路で男が淫売婦に捉るところが見える」という話が書かれています。1

「路上に客を擁して無理無体に屋内に拉し去る。歩一歩、”チョイト” ”様子の良い方” ”チョイト、チョイト、学生さん” ”寄ってらっしゃいな”」

当時、東京の私娼窟の中心は、浅草十二階下界隈でした。私娼4,000人(吉原の登録娼妓数2,409名の約1.7倍)、銘酒屋、新聞縦覧所(取締の目を逃れるため密淫売業者が編み出した業態カムフラージュの一つ)、小料理店の名目で、私娼を抱える店は700店に及んでいました。2

【参考文献】

*1 細馬宏通:浅草十二階(青土社,2001)P.8-P.11,P.236

*2 竹村民郎:廃娼運動(中央公論社,1982)P.63

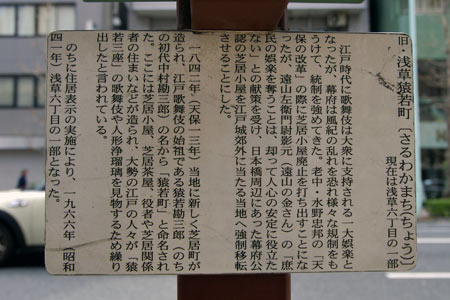

天保13年(1842年)から明治中期にかけて、歌舞伎(芝居)の町として栄えた浅草猿若町は、江戸文化・風俗発祥の地といわれています。*1

今日でこそ歌舞伎は伝統芸術とか文化遺産とよばれていますが、それは明治以降のことで、江戸時代の歌舞伎の社会的地位は低く、江戸で二悪所といえば、吉原遊廓と歌舞伎芝居街のことをさしていました。歌舞伎は、水野忠邦の天保の改革により、廃絶まで考慮されましたが、北町奉行・遠山景元(遠山の金さん)の進言により、猿若町にのみ許されることになりました。*1

現在の猿若町。

江戸猿若町守田座跡の碑。

【参考文献】

*1 新美武:浅草猿若町(新美商店,1973)P.3,P.22, P.58-P.64

貝塚遊廓の跡地の一部は、現在は飲み屋街になっています。

メイントの通りが交差する十字路付近にあるお好み焼き屋。

北側にある「スタンド」。

入口は斜めになっています。

今回は、貝塚(大阪府貝塚市)の町並みと風俗を散歩します。

貝塚は、バレーボールの町として有名です。

写真の道路の左側にユニチカ株式会社(旧大日本紡績株式会社、ニチボー株式会社)の貝塚工場がありました。工場の前(写真右側)には商店街があって、ユニチカの従業員で賑わっていましたが、徐々に従業員の減少で賑わいを失っていきました。*1

ユニチカ工場の表門から事務所までの一画の土地と建物は市に寄贈され、貝塚歴史展示館として活用されています。*1

貝塚歴史展示館には、女子バレーボールチームの「ニチボー貝塚」が使用していたときの体育館の床板が保存展示されています。この体育館から回転レシーブが生まれ、1961年の欧州遠征で22連勝した日紡貝塚女子バレーボールチームは、「東洋の魔女」と呼ばれました。

【参考文献】

*1 伊藤伸史,川口義正,南川孝司:岸和田・貝塚今昔写真帖(郷土出版社,2008)P.36

千日前二丁目一帯は、昭和の雰囲気の残る盛り場です。

その中心にある「味園ビル」には、サウナ、ホテル、宴会場、男の遊び場がそろった総合レジャービルです。

レトロな看板。2階は、キャバレー「ユニバース」と大スナック街です。

夜になると、派手な電飾が猥雑さをかもしだします。

宮古島の市街の北側。

古い飲食店があります。

白い壁に、おにぎり、冷やし物、天ぷら、と書かれています。

ゴールデンウイスキーの看板。

平良の旧料亭街の南側は、新興のスナック街です。

カラオケ店などが建ち並びます。

赤瓦屋根のスナック。

夜になると、艶っぽい町並みに変貌します。

宮古島には風俗は無いので、娯楽は、昼は野球、夜は酒です。

【参考文献】

*1 吉田直人:金なし、コネなし、沖縄暮らし!(イカロス出版,2006)P.249

辺野古の社交街には、現在もスナックが営業中です。

アメリカ合衆国の国旗。

曲線のデザイン。

鮮やかな黄色の建物。

勝連半島の県道8号線沿いにバー跡と思われる建物が並ぶ一画があります。

米軍施設「ホワイトビーチ」からは距離が離れていますが、店名は英文字で書かれているので、かつては米人向けの飲食街だったのかもしれません。

「RESTAURAN」の文字。

判読できませんが、店名が英文字で書かれています。

真栄原の高台にある嘉数高台(かかずたかだい)公園に、地球をデザインした展望台があります。沖縄本土が大き目に描かれて強調されています。

展望台からは、普天間基地が見わたせます。普天間航空基地は、第二次大戦の米軍の沖縄占領のとき、日本本土攻撃のためのB29爆撃機専用の滑走路を建設し、終戦後も海兵隊航空基地として整備されました。*1

宜野湾市のど真ん中を普天間基地が占め、周囲の土地に日本人の住宅がひしめいているのがよくわかります。米海軍・海兵隊の航空基地の設置基準に照らすと、「滑走路両端の延長線上4500メートルの範囲には住宅、学校、病院があってはならない。」定まられているので、普天間基地は、米本国ならば使用が禁じられる不適格が軍事施設です。*1

滑走路から飛び立った軍用機が轟音をたてて旋回しながら上昇していきます。

【参考文献】

*1 新崎盛暉、他:観光コースでない沖縄-第4版(高文研,2008)P.138-P.142

コザのゲート通りは、かつては米兵向けの歓楽街でした。現在もその名残として、英字看板の店舗が建ち並ぶ通りになっていて、バーやスナックも営業中です。

通りに面した場所にあるスナック喫茶「プリンス」の看板。

通りから路地に入ったところにあるバーの建物。

木造家屋を改装したスナック。

今回は、普天間(沖縄県宜野湾市)の町並みと風俗を散歩します。

普天間は、普天間宮の門前町として栄えた場所ですが、町の南側には普天間飛行場が位置し、北側には、同じく米軍のキャンプフォスターがあって、古くからの町と基地の町という2つ顔を持った町です。

町の奥まったところにスナックが密集しているエリアがあります。

木造のスナックの建物。

すすけたコンクリートの大看板。かつてはここに英文字で店名が書かれていたのだと思います。

建物正面に入口を持つスナック。

屋富祖大通りから路地に入ったところに、百メートル前後の飲食街があります。

1996年の芥川賞受賞作、又吉栄喜さんの「豚の報い」は、スナックに豚がちん入する奇想天外な場面から始まる奇妙な作品です。この作品は、1999年に映画化されましたが、「豚ちん入」のロケは、この横丁の入口にさくをして二、三十頭の豚を追いたてて行われました。撮影は、2日間かけて行われましたが、何回もくりかえすので豚も人もへとへとになったそうです。*1

屋富祖の飲み屋街は、一般に開店が遅く、明け方まで営業しています。*1

数年前まで、営業していた24時間営業のヤギ料理店*1 は、現在は看板が取り外されています。

【参考文献】

*1 琉球新報社:沖縄名作の舞台(琉球新報社,2003)P.94-P.97

屋富祖大通りの坂を登りきったあたりに、長屋の飲み屋街があります。

周囲は開発が進んでいますが、ここだけが時間が止まっているような雰囲気です。

小路の両側に飲み屋が並んでいます。

飲み屋街の路地は、L字型に続いています。

那覇市の樋川に、スナックが密集する路地があります。周囲は閑静な住宅街ですが、この路地だけがスナックが建ち並んでいます。

色とりどりのスナックの店舗。

古い木造建築の建物です。

別の路地に残るスナックの建物。

今回は、那覇(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

終戦直後、米軍は那覇軍港の整備に着手し、現在の山下町一帯は港湾従事者で活気に満ちていました。ところが、この「山下」という名は太平洋戦争の緒戦で「マレーのトラ」と異名をとった山下奉文将軍と同じ名であったため、米軍の政府政治部長だったポスト大佐がこの一帯をペリーという地名に改めました。*1

ペリーは、黒船の来航(1853年)で有名なペリーのことですが、実は、浦賀に来航する前に、那覇に来航していました。そのときのペリーの狼藉ぶりは目に余るもので、通りすがり女性の乳房を触ったり、民家に侵入してトートーメー(位牌)を奪うなどやりたい放題で、その後、婦女暴行を起こした水兵が殺害される事件まで起きました。話を冒頭の山下町に戻すと、山下町は、ペリー上陸地とは離れていますがが、米軍の意向でペリーにちなみ「ペリー区」と改名されました。*2

下の写真は、国道331号線(小禄バイパス)と県道7号線が交差するあたりで、右側が那覇軍港、左側が山下町です。

ペリー区は、軍港前を中心に米兵相手のバーが次第に増え、完全な赤線地帯となっていました。コザの町には黒人街と白人街がありましたが、黒人街の始まりは、このペリー区でした。バー街ではいざこざが絶えず、1952年には、「MP射殺事件」が発生、ついに米兵立ち入り禁止の”オフリミッツ”が発令され、これを境にペリーのバーは立ち消え、住宅街になりました。かつては、ペリーという名のバス停もありました。*1

現在も山下町には、商店などにペリーの呼び名が残っています。

ぺりー美容室。

ペリーもち屋。写真の右奥に見えるのは、「沖縄セルラースタジアム那覇」です。

1957年、琉球政府法務局は、戦後使用されなくなっていた地名を戦前の地籍どおり呼ぶことを全琉に通達、この日からペリー区も再び山下町に戻りました。*1

【参考文献】

*1 琉球新報社:ことばに見る沖縄戦後史 パート1(ニライ社,1992)P.173-P.179

*2 カベルナリア吉田:日本の島で驚いた(交通新聞社,2010)P.221-P.227

堺市街の北西から南東にかけて、フェニックス通りと呼ばれる幅50mの大通りがあります。フェニックス通りの名称の由来は、堺大空襲からの復興の象徴として植えた、126本のフェニックスの苗木です。

このフェニックス通りから1本道路を入ったところにフェニックス横丁があります。

2つの建物の間に計画的に作られた横丁です。

50mぐらい離れたところに、もう一つのフェニックス横丁があります。

2つの建物の間に路地があるという構造や看板の取り付け方も同じです。

港陽3丁目付近はマンションが建ち並ぶ住宅地です。

1軒だけ、周囲と趣きを異にするアパート風の建物があります。

1階にはスナック。2階部分はタイルで装飾されています。

洋風の入口と和風の入口が隣り合って並んでいます。

今回は、港陽園(名古屋市港区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄名城線の築地口駅を下車し、しばらく行くと「港新世界商店街」のアーチが見えてきます。*1

商店街といっても、商店らしい町並みはほとんど残っていません。

しばらく行くとロータリーがある場所に行きつきます。

「港新世界商店街」と書かれた大きな看板だけが残っています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.100-P.101