神宮前駅の北側すぐのところに、神宮小路の入口のゲートがあります。

石畳の呑み屋小路が続きます。

東西の通り。ラーメン屋が営業中です。

反対側(北側)の入口。

神宮前駅の北側すぐのところに、神宮小路の入口のゲートがあります。

石畳の呑み屋小路が続きます。

東西の通り。ラーメン屋が営業中です。

反対側(北側)の入口。

今回は、熱田( 愛知県名古屋市熱田区)の町並みと風俗を散歩します。

JR熱田駅をおりると、南側に神宮前商店街があります。すぐ隣(写真左側)は熱田図書館です。

周囲は近代的な町並みですが、神宮前商店街だけがレトロな雰囲気を残しています。

熱田図書館から神宮前商店街の建物の裏側をみると、木造3階建てであることがわかります。

建物の裏側。

大曽根(松竹コーヒー)杉栄町5丁目バス停近く かつて、名古屋には、八幡園、城東園、港陽園の3ヶ所に赤線があり、その中でも北区長田町にあった城東園は、156軒、360名の最大規模でした。*1

長田町の北側に位置する杉栄町5丁目。

古い住宅地図*2 には、この建物は「松竹コーヒー」と記載されています。

モダンな造りの入口です。

松竹の屋号が現在も残されています。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.91

*2 善隣出版社:名古屋市北区(善隣出版社,1972) P.120

かつては女子大小路と呼ばれていた通りは、クラブの密集地帯です。現在は、「栄ウォーク街」と呼ばれています。

もともと、このあたりは学生街でした。県一高女、中京女子、育英、名電工、淑徳、も遠くなく、昼は学生たちで賑わっていました。

それが戦後になると、ぼつぼつ連れ込み旅館が増えてきて、昭和50年頃には、バー、キャバレー、飲食店、約700軒、働く女性の数、約3千人、特にバーの大型化ともいえるクラブの密集地帯となりました。

現在は、フィリピンパブが多いようです。

昼間の静まりは薄気味悪いほどですが、夜になると賑わいます。

【参考文献】

*1 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.286-P.292

「女子大」という地名は、近くに女子大があったことに由来しています。

店名に「女子大」の名が使われているコンビニ。

世界のやまちゃんの店名も「女子大店」です。

女子大らーめん。今でも「女子大」の名は健在です。

駅西のビックカメラの脇の通りを行くと、「椿神社前」の交差点があります。この交差点をまっすぐ行くと「駅西銀座」です。

交差点の角には、「椿神社」があります。

駅裏が都市計画の俎上(そじょう)に上がったのは、昭和34年のことでした。もはや駅裏ではなく、新しい駅西が出現しました。*1

駅西のカナメとなって鎮座する椿神明社は、古くから椿の森として親しまれてきましたが、椿の群生は今はありません。境内のわずかな椿の花が、駅西のさまざまな幻想を盛り上げてくれます。*1

【参考文献】

*1 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.268-P.271

鶴見駅東口の繁華街を抜け、鶴見川を渡った本町通4丁目に、飲食街があります。

右側は空き地(駐車場)になっていますが、昔は狭い路地だったのかもしれません。

雰囲気のある入口。

「料理店」のプレートがありました。

今回は、鶴見(神奈川県横浜市鶴見区)の町並みと風俗を散歩します。

京急鶴見駅東口の「鶴見三業共同ビル」の南側の角。

地下街への階段の入口があります。

パブやバーなどの飲食店専門の「鶴見地下飲食街」。

この付近一帯には、「鶴見三業地会」の看板があります。

東上野2~3丁目に、キムチ横丁と呼ばれるコリアンタウンがあります。

終戦直後、各地の残留朝鮮人たちは、ひと旗あげようと続々と上京し、凄まじい勢いでアメ横のマーケットに参入しました。彼らは公権力にも果敢に抵抗したため、これに手を焼いた警察当局は、千葉県の実業家・近藤広吉に頼み込み、アメ横に近藤マーケットをオーオプンさせて、浄化作戦に乗り出しました。*1*2

近藤マーケットに追い出された朝鮮人は、東上野2丁目付近に「国際親善マーケット」を建設し、これがコリアンタウンになりました。*2*3

焼肉店をはじめとして、キムチ、漬物、乾物などを売る店などが、密集しています。

各店毎に異なる味つけを楽しめるのも魅力です。*2

キムチ横丁の北側。2棟の建物の間が生活通路になっています。

【参考文献】

*1 塩満一:アメ横三十五年の激史(東京稿房出版,1982)P.107-P.108

*2 山野車輪:在日の地図(海王社,2006)P.106,P.112-P.113

*3 東京焼け跡ヤミ市を記録する会:東京闇市興亡史(草風社,1978)P.94

JR上野駅近くの昭和通り沿いに、スナックが並ぶ小さな路地があります。

ゲイバーなどが多い路地です。*1

江戸時代、上野に隣接する湯島天神界隈は、男色を売る少年たちの陰間茶屋が多い場所でした。また、敗戦後の上野には、街娼(パンパン)など1300人の商売女と約100人の男娼(オスパン)がいました。*1

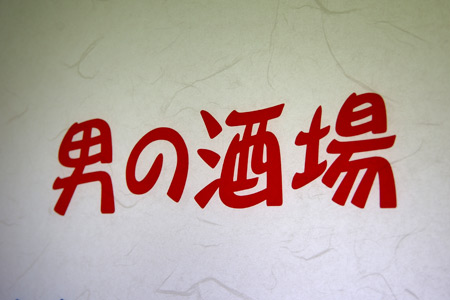

男の酒場。

【参考文献】

*1 新人物往来社:歴史の中の遊女・被差別民 別冊歴史読本45(新人物往来社,2006)P.271-P.272

今回は、二子新地(神奈川県高津区)の町並みと風俗を散歩します。田園都市線の二子新地駅は、かつて花街だった頃の「二子新地」という呼び名がそのまま駅名になっています。

ちなみに、当時は、「二子新地前」という駅名でしたが、「双子死んじまえ」に聞こえたりするので、現在の駅名に変更されました。*1

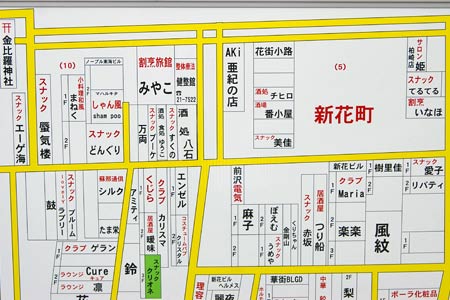

案内板を見ると、二子神社の近くには、花街の名残と思われる料亭の名前があります。

二子新地駅前の大山街道。大山街道は江戸を起点として、大山(神奈川県伊勢原市)までを結ぶ街道で、江戸時代中期には、「大山詣」がブームになりました。

「旧大山街道二子の渡し場入口」と書かれた白い案内標柱があります。大正14年に二子橋ができるまでは、二子の渡しから多摩川を渡りました。

あるビルの壁面に、二子の渡しのレリーフがあります。

【参考文献】

*1 散歩の達人(交通新聞社,2005.4)P.16

胡屋十字路からサンサン通り(国道330号線)を南西にパラダイス通り*1 があります。すぐ隣に諸見百軒通りがあります。現在は繁華街の面影はありませんが、1978年の住宅地図*2 を見ると、クラブやカフエーが、道の両脇にずらっと並んでいます。沖縄返還後、しばらくは繁華街であったようです。

かつての繁華街の面影を残すクラブの建物。

「CLUB DIYA」。特飲街時代の建物でしょうか。

元飲食店であったと思われる民家。

【参考文献】

*1 沖縄市平和文化振興課:Koza ひと・まち・こと 写真がとらえた1970年前後 あなたが歴史の目撃者(沖縄市,1997)P.11 「歓楽街分布図(1960年頃)」

*2 善隣出版社:沖縄市・北谷村(善隣出版社,1978)P.71

農連市場の北東に位置する神里原通りは、戦後(昭和20年代~50年代)の商業の中心でした。*1

神里原通りから路地を一歩入るとスナックが建ち並ぶ一画(神里原社交街)があります。

神里原通りから入った路地は、開南本通りへぬけます。

昭和初期の神里原は、昼間は商いで活況を呈していましたが、夜は暗黒街でした。夜になると酒屋台が並び、飲み屋の閉店で流れてきた酔客同士のけんかが耐えない状況でした。*1

【参考文献】

*1 比嘉朝進:戦後の沖縄世相史 事と年表でつづる世相・生活誌(暁書房,2000年7月)P.47-P.48

那覇の国際通りから南側に延びる市場中央通りの終着点に、農連市場があります。ここは、全国でも珍しい相対売りの市場です。セリで落とすのではなく、直接農家のおばあと交渉して価格を決めるのが相対売りです。農連市場は、1958年に沖縄農業組合連合会によって、開設されました。*1

見た目は、まるで戦後食料難時代にタイムスリップしたかのようなバラック小屋です。かつては、県民の台所として沖縄全土の農家がこの聖地を目指して、毎朝、野菜を運んできました。*1

新鮮な野菜が並びます。

農連市場の裏側。カーブ川沿いにバラック風の建物が並んでいます。

【参考文献】

*1 松井優史:ハイサイおばあ!(竹書房,2007)P.8-P.14

国際通りと交差する桜坂中通りは、現在道幅が拡張され、この付近は再開発されているようです。

桜坂中通りを進むと、桜坂社交街があります。

桜坂社交街は、現在はさびれてしまったものの、かつては沖縄を代表する歓楽街でした。*1

桜坂が誕生したのは、昭和52年で、那覇保険所長の当山堅一らが、桜数十本を植え、桜の名所にしようと桜坂と名付けたことに由来します。その後、56年頃には、バー、キャバレー、料理屋など78軒、ホステス約500人の歓楽街に発展し、当時は街娼や米兵に女を世話して金をもらう児童などもいました。*1

昼間は閑散としていますが、夜になると年配の酔客たちとの酔狂が朝まで続きます。*1

【参考文献】

*1 下川裕治,ゼネラルプレス:好きになっちゃった沖縄(双葉社,1998)P.18-P.19

*2 比嘉朝進:戦後の沖縄世相史 事と年表でつづる世相・生活誌(暁書房,2000年7月)P.57-P.59

今回は、那覇(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

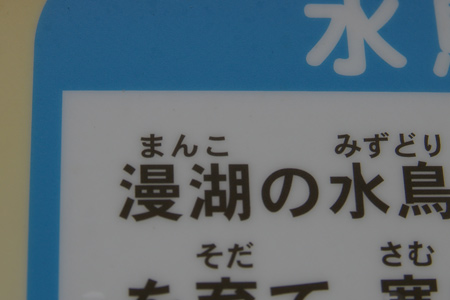

那覇空港からモノレールの「ゆいレール」に乗って、4つ目の駅の壷川駅で下車。徒歩5分のところに漫湖公園があります。

那覇市街の南に位置する漫湖は、美しい自然が保たれた干潟で、貴重な生物が生息し、渡り鳥の中継地にもなっています。1999年には、ラムサール条約の登録湿地となりました。

2004年12月の地元新聞「沖縄タイムス」*1に、「『漫湖』の発音は、内地では女性の性的な身体の部分を指す言葉なので、名前を変えてもらえないかしら。」という投書が掲載されました。

また、これより2ヶ月前の2004年10月に刊行された「VOW王国ニッポンお笑い世界遺産」*2 の中の「ディスカバー珍名ジャパン」でも、「口に出して言えない日本語」として、漫湖公園が紹介されました。

漫湖遠望。

----2004年12月に「沖縄タイムス」に掲載された投書(抜粋)*1 ----

沖縄に来て丸15年、ずーっと気になって仕方ないことがあります。それは「漫湖」「漫湖公園」の読み方です。実はこの発音は、内地では女性の性的な身体の部分を指す言葉なのです。沖縄に来て、初めて看板でこの名を見たと時、ギョッとしました。

由来のある名前なのでしょうが、名前を変えてもらえないかしら、とすら思ってしまいます。観光客もたぶんびっくりしていると思うのですが…皆さん(特に内地から来た方)どう思われますか?こんなこと気にしてるの、私だけでしょうか?

=那覇市・なっちゃん(38)主婦

【参考文献】

*1 沖縄タイムス(2004.12.15 夕刊)p.3 タ~ヴァ・メール「気になる漫湖の読み方」

*2 宝島社:VOW王国ニッポンお笑い世界遺産(宝島社,2004)P.168

西城川に沿った旭町通りは、川の側に堤防である石垣の土手があり、かつて土手の上には普通車がやっと通れるほどの道がありました。町側は桜並木で、土手の石垣の下にも道があり、上下の通りをつなく石段がところどころにあるという独特の趣をもった町並みでした。*1

大きな料亭が集中し、検番もこのあたりにありました。*1

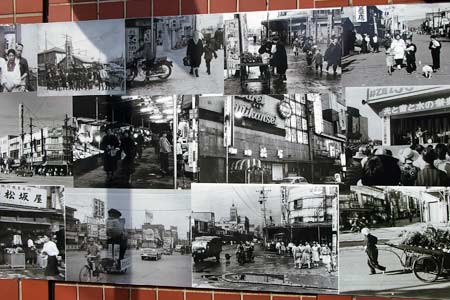

旭町通りの川側の歩道に、地下に埋もれている古い土手の石垣を見せるようにした施設があります。この施設の傍らに昔の写真が何枚か壁にはめ込まれています。

そのうちの1枚、西城川から見た昔の町並みの写真です。

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.35-P.37

今回は、笠岡(岡山県笠岡市)の町並みと風俗を散歩します。山陽本線の笠岡駅の南東方向にある伏越地区を目指します。

国道2号線沿いに「伏越地区」と書かれた看板があります。

伏越地区の北側を山陽本線の電車が走ります。

古城山公園へ登る道路の途中から見た伏越地区の全景。

函館と言えば函館山です。麓にあたる高田屋通りの坂道の向こう側に函館山を望むことができます。

函館山へ登る方法は、①ロープウェイ、②自動車(冬季は道路が通行止め)、③徒歩の3つの方法があります。今回は、徒歩(登山道があります。)で山頂を目指します。

7合目付近。

函館山からの夜景は世界一とも言われているそうですが、昼間の景色もすばらしいです。

函館駅近くの大門仲通り。スナックが密集するエリアです。

再開発が計画されているエリアなのでしょうか。建物はまばらです。

古びたシャッター。

交差点の角にあるスナックとパーマ屋さん。

今回は、函館(北海道函館市)の町並みと風俗を散歩します。

JR函館駅前の大門松風町は、函館の顔とも言える通りです。

松風町四つ角付近。現在、CDショップの玉光堂のある場所には、拓銀がありました。手前にある書店森文化堂は、古くからある商店です。*1

この道路をまっすぐ行くと、かつて遊廓があって栄えた大森町です。

逆方向から見たところ。

昔の商店街の雰囲気を伝える写真が商店の建物の壁に貼られています。

【参考文献】

*1 木下順一他:函館街並み今・昔(北海道新聞社,2001)P.112-P.113

今回は、青森(青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。

青森駅前にある1階にリンゴ屋が入る建物。(隣は「駅前天国」)

建物の側面(南側)。

芸術的なトタン建築です。

建物の右側。こちらは赤色が中心。

浅虫温泉の温泉街の奥まったところに、飲食店だったと思われる建物があります。「アゲーン」と書かれた看板だけが残されています。

1階部分。

閉店してからだいぶ経過しているようです。

建物の裏側へ通じる入口。

今回は、浅虫温泉(青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。

浅虫温泉駅は、東北本線の駅で言うと、青森駅から5つ目の駅です。

「ホタテのふるさと」と書かれた浅虫温泉の看板。

JR東北本線浅虫温泉駅と湯の島。

大湊新町の三叉路の南側に、古い店舗が建ち並ぶ一画があります。

スナックの建物が1軒だけ残っています。

レトロな看板が印象的です。

古い住宅地図*1 によると、このあたりは、道の両脇に「だるま」「プリンス」「くろねこ」「すみれ」などのスナックと思われる店舗が建ち並ぶ繁華街だったようです。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:むつ市(日本住宅地図出版,1980)P.44

湯本駅のすぐそばに、いわき市石炭・化石館があります。

坑夫の像。

地下1階に、当時の坑道を再現した「模擬坑道」があります。人形を使った解りやすい展示です。

昔は女性も裸で作業に参加していました。

今回は、湯本(福島県いわき市)の町並みと風俗を散歩します。

JR常磐線の湯本駅前から山側に、湯本温泉街が広がっています。戦後、朝鮮動乱は特需ブームをもたらし、常盤炭田地帯は出炭量が増えて、空前の黒ダイヤ景気を呼びました。炭鉱地帯の中心であった湯本温泉は、炭鉱景気で賑わい、湯本の芸者数は急増し、一時は300人を超えました。*1

温泉街には、旅館の他、スナックが点在しています。

花街らしい雰囲気も残っています。

奇抜なデザインの建物。

味わいのある建物が多いです。

【参考文献】

*1郷土出版社:いわき今昔写真帖(郷土出版社,2003)P.98

今回は、新発田(新潟県新発田市)の町並みと風俗を散歩します。

掛蔵は、古くからの繁華街で、現在は中央町4丁目となっています。*1

現在も割烹や飲食店が建ち並びます。

路地にある古びたスナック。

古いプレートが残っていました。現在は民家になっています。

【参考文献】

*1 松田時次:新発田今昔写真帖(郷土出版社,2002)p.20

鶴岡市街を流れる内川とそれに架かる美しい橋は、心なごむ風景です。

鶴園橋から内川を眺めると三雪橋と千歳橋と橋が連なっています。晴れていれば鳥海山が遠望できます。

直木賞作家の藤沢周平は、昭和2年(1927年)、鶴岡市に生まれました。

藤沢周平の作品とゆかりの地の案内板が、市内のあちこちに設置されています。

代表作「蝉しぐれ」の舞台「五間川」のモデルはこの内川で、主人公の少年藩士の文四郎がお福と舟を降りたとされる三雪橋は、赤い欄干が美しい橋です。

文四郎が童貞を失った妓楼の若松屋があった染川町は、七日町の遊廓がモデルであったと思われます。

柳橋。この橋を渡ると、観音堂の前を通りすぎて七日町旧遊廓街へ行くことができます。

この橋は、明治12年朝日楼楼主の安達三蔵が私費を投じて架橋したものと言われています。*1

柳橋という名前は、東京の花柳界を真似たようで、芸者華やかなりし頃を偲ばせています。現在の橋は昭和29年に架け替えられたものです。*2

神楽橋は、藩政当時は七日町橋と呼ばれ、神楽橋と改称されたのは明治9年。*2

明治に入ってからも、神楽橋に遊客をのせた酒田船が通っていました。*3

【参考文献】

*1 花筏健:こぼればな史(庄内日報社,2007)P.44-P.45

*2 目で見る鶴岡百年下巻(昭和戦後篇)(エビスヤ書店,1978)P.161-P.162

*3 大泉散士:私の鶴岡地図(阿部整一,1981)P.4

緑町には、古びたスナックなどの飲食店が密集しています。路地に入ると雰囲気が一変します。

小路の入口附近。

スナックが並んでいます。

和風の建物もあります。

JR両毛線の足利駅近くの永楽町に、レトロな飲み屋街があります。

現在も食堂や居酒屋として営業中です。

交差点の角にある建物。

近くを両毛線の電車が走ります。奥に見えるのはJR足利駅です

八木宿(福居)から日光例幣使街道を3キロほど西へ歩くと、梁田宿の町並みがあります。

梁田宿は、八木宿とともに飯盛女で評判でした。*1

梁田の町並みに入って200メートルほど行ったコンビニのセーブオンのところで、日光例幣使街道は、北東に方向を変えます。この角にある中山さん宅は、「今昔三道中独案内」の地図に記載されていますが、昔の遊女屋があったところで、かつては連子格子が目立つ建物がありました。*1

現在は建て換わっています。

道が北東へ曲がってからも昔の面影を残している町並みが続きます。

渡良瀬川の近く長福寺の前に梁田宿の案内板があります。梁田宿は戊辰戦争(梁田戦争)の舞台となりました。

梁田戦争は、中山道を進んだ官軍と幕軍との戦いで、幕軍が評判の飯盛女を相手に宴をはっていたところへ、官軍が急襲、幕軍は100名以上の死傷者を出して敗退しました。このときの幕軍の戦死者の碑が長福寺にあり、足利市の指定史跡となっています。*1

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔三道中独案内 新装版(JTB出版事業局,2004)P.168

昔、合計八本の松があったことから八木と呼ばれ、文化・文政(1804-29年)の頃は旅籠屋総数95軒のうち32軒が飯盛女を置く繫昌の宿でした。*1

民謡の八木節は、八木宿の遊女の口説き節が原型となったと言われています。*2

都市化が進む旧八木宿ですが、昔の面影が残されている建物もあります。

中華料理屋だった建物。

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔三道中独案内 新装版(JTB出版事業局,2004)P.166

【参考URL】

*2 富塚町八木節保存会:八木節の由来について

今回は、王子(東京都北区)の町並みと風俗を散歩します。

JR王子駅から見える飲食街の「さくら新道」。

新宿のゴールデン街に似た飲み屋の長屋が延々と続きます。

飛鳥山l公園へ登る坂道の途中から見ると、建物の輪郭がよく解ります。

「さくら新道」の由来は、終戦直後、闇市だった柳小路(王子駅東口を出たところに現在もある飲食店街)にさかのぼります。

その区画整理の際、抽選に当たった店は残り、それ以外は駅の反対側の国有地に移るよう指示された場所が、さくら新道でした。*1

今回は石和温泉(山梨県笛吹市)の町並みを散歩します。

石和温泉駅は、温泉街への入口となる駅です。

駅の入口脇に白ポストが設置されています。

赤い文字で白ポストと書かれています。

悪書追放にご協力ください。ゴミなどは捨てないようお願いします。

八幡町の北側は、戦後の時代を連想させる飲み屋横丁になっています。

スナックが寄り添う建物。

細く長い横丁。

モダンなつくりの看板。

今回は、宮古(岩手県宮古市)の町並みと風俗を散歩します。 宮古は三陸海岸に面する都市で、景勝地の浄土ヶ浜を有し、観光地としても有名です。

宮古市街と浄土ヶ浜の中間に位置する鍬ヶ崎は、宮古港の一部です。江戸時代には回船問屋が繫昌し、船舶の寄港が頻繁となるにつれて花柳街が繫昌するようになりました。

1868年、江戸から函館を目指す新島襄は、鍬ヶ崎港に寄港しましたが、江戸を出発するときの所持金の二十両のうちのほとんどを鍬ヶ崎の遊廓で散財したのではないかという説があります。*1

新島襄が宿泊した伊勢屋があった場所。*1

伊勢屋があった場所からこの路地を行くと遊廓があった通りに出ます。

新島襄(にいじまじょう)は、同志社大学の前身となる同志社英学校の創立者で、福澤諭吉らとならび、明治六大教育家の1人に数えられています。

新島襄は、「函館紀行」の中で、鍬ヶ崎に寄港したときの状況を次のように記しています。

「予上陸し伊勢屋清兵衛の家に宿す。予鍬ヶ崎の様子を見るに驚く事あり。如何となれば家毎妓二三人或四五人あり、(中略) 此地の人物、陽ハ粗ニして陰ハ獗猖(しょうけつ)なる事甚し、是悪むべき風俗……」

この「是悪むべき風俗」の次の約20行が欠損部分となっており、これは新島襄の神聖さを傷つけてはならないと考えた誰かが、カミソリで切りとったものと考えられています。*1

【参考文献】

*1 本井康博:同志社談叢(2001.3)「岩手県宮古市鍬ヶ崎 新島襄の寄港地」口絵、P.131

今回は、種市(岩手県九戸郡洋野町)の町並みと風俗を散歩します。

JR八戸線種市駅で下車します。

種市(たねいち)は、岩手県の最北端に位置する、太平洋に面していた町です。

種市駅前。タクシーが留まっているだけの平凡な駅前ロータリーです。

八戸駅-久慈駅間の列車は、1日9往復です。

小中野の町並みを散歩していると、古いスナックの建物に出会いました。

入口の凝ったデザイン。

1つの建物に何軒かのスナックが入っている長屋の建物です。

側面はオレンジ色です。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、明暦の大火により元吉原の遊廓が現在浅草寺の後方に移されたことによって、浅草寺界隈は人手で賑わうこととなりました。

仲見世の風景。

さまざまな店が並び、賑わいを見せています。

仁王門近くに、江戸時代に水茶屋が建ち並び賑わっていたことを示す案内板があります。

表参道が吉原通いの主要通路であったことが、境内の繁栄につながり、参道に沿って水茶店が出現し、水茶屋女が評判となるようになりました。

当時の水茶屋女の容姿の代表的なものとして、衣装には贅を尽くし、特に前掛けに工夫をこらし、江戸の流行の原動力となりました。

【参考文献】

*1 上坂倉次:あさくさ仲見世史話 門前町繁昌記(浅草観光連盟,1985)P.27-P.38

今回は、瀬上(福島県福島市)の町並みと風俗を散歩します。

JR福島駅から阿武隈急行線に乗り換え、3つ目の駅が瀬上ですが、今回は、一つ手前の福島学院前で下車します。国道4号線沿いに歩くと瀬上宿の看板があります。このあたりが、かつての宿場町だったようです。

付近は、ビジネスホテルが1軒あるだけで、宿場町の面影はありません。

「瀬上中央」バス停。

「瀬上中央」バス停から50mほど北の薬師前という地名のあたり。国道わきに古い石造りの建物が見えます。

今回は豊橋(愛知県豊橋市)の町並みと風俗を散歩します。

豊橋は、路面電車のある町です。JR豊橋駅前に市電の駅があります。

市電が町を走ります。

道路との併走区間が延々と続きます。

競輪場前駅にて。

今回は、高田(新潟県上越市)の町並みと風俗を散歩します。高田の飲食店は、駅の東側の仲町に集中しています。

雪国らしい雁木(雪よけの屋根)のある飲食店街です。

高田の雁木通りは、16キロにも及び日本一の長さであると言われています。

雁木の下に飲食店が建ち並んでいます。

慶長9年(1604年)に徳川幕府の命により奥州街道が開設され、そのとき郡山宿が開村しました。*1

本町一丁目2と14の間の通りは、ここだけがわずかに屈曲していて、郡山宿の面影を感じることができます。

「史料で見る女たちの近世」*1 によると、郡山宿の旅籠屋には飯盛女がいて、現在の本町一丁目の野田文具店から井上園茶店にかけての道路上に引手茶屋がありました。

井上園茶店付近。

今でも古い商店が残っています。

【参考文献】

*1 草野喜久:史料で見る女たちの近世(歴史春秋出版,2004)P.242,P.274

狸小路という名の飲み屋街。

レトロな雰囲気の飲み屋街です。

奥まったところにある公衆トイレ。客引き禁止看板や、立小便禁止看板があります。

逆側から見たところ。

柏崎は、1949年に温泉が噴出し、湯の街として発展してました。

スナックやマッサージ店が軒を連ねます。

ピンサロらしき店。

アーチを逆から見たところ。

浜松駅の東側の駅前から八幡橋に至る間は、商業地区です。

比較的新しい「サザンクロス」商店街。

サザンクロス商店街の隣にある「サッポロ街」。

サッポロ街の中に入ります。上部から光が差し込む構造になっています。

昭和の雰囲気が残る空間です。

浜松駅の西側の千歳町の一画は大規模な飲食街です。ピンサロと思われる風俗店が多数あります。

派手な看板が人目を引きます。

風俗に栄養ドリンクはかかせません。

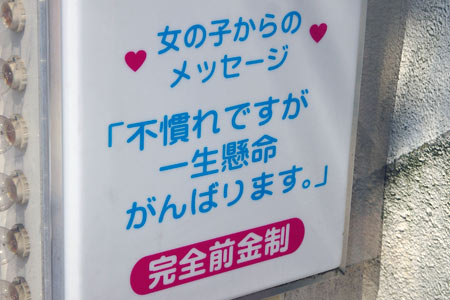

女の子からのメッセージ。

ソープランド街の南隣にあたる京町に、スナックや小料理屋が密集した一画があります。このあたりに青線があったとの説*1 もあります。

料理屋の看板が残っています。

建物の左側を回り込んだあたり。

「貸部屋あります。」の看板。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005) P.316

今回は、萩(山口県萩市)の町並みと風俗を散歩します。

東萩駅から萩橋を渡って、弘法寺の前を通りすぎると、浮島橋があります。この浮島橋の北側の新堀川沿いに遊廓がありました。

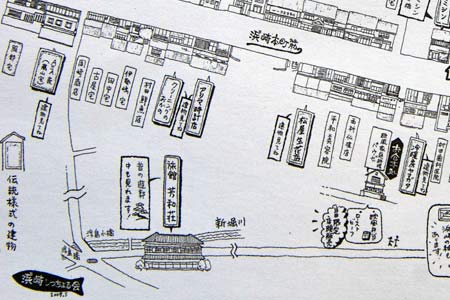

昭和9年発行の「萩市街地図」*1には、遊廓の場所が記されています。現在の浜崎町のあたりです。

遊廓は、「弘法寺」の俗称で呼ばれていました。*2

現在の新堀川沿いは、住宅地となっています。新堀川の東側(写真の右側)に遊廓があり、現在、川沿いにある家は、昔は無く、舟から直接遊廓にあがれたそうです。

遊廓だった場所に、現在も残っている旅館「芳和荘」。*3

萩の町並みを紹介する観光地図「浜崎伝建おたからマップ」が町のあちこちに貼られていますが、「昔の遊廓。中も見れます。」と芳和荘のことが紹介されています。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.120「萩市街地図」

*2 上村行彰編 :日本遊里史(春陽堂,1929)P.582

【参考ホームペ^ジ】

*3 萩温泉旅館協同組合:今月の旅館紹介(芳和荘)

今回は、湯田温泉(山口県山口市)の町並みと風俗を散歩します。 湯田温泉は、交通の便も良く、中国地方屈指の温泉歓楽街です。

湯の町通りと県道204号線が交差するあたり。湯田温泉の中心部です。写真の右手前には、中原中也記念館があります。松田屋ホテルの豪華の建物に圧倒されます。

中也通り。温泉旅館もあります。この道を真っ直ぐ行くと、高田公園に行き当たります。

錦側通り。このあたりが湯田温泉の古い町並みでしょうか。

スナックが建ち並ぶ、温泉街らしい町並みです。

防府駅近く、天神一丁目の「新天地」と呼ばれる繁華街があります。

ちょっと寂れた雰囲気のスナック街。

スナック街にある旅館風の建物。

新天地飲食ビル街。空き店舗が多いです。

三田尻には、かつての色町の名残でしょうか、スナックだった古い建物が残っています。

建物は、和風です。

スナック明日香。

売地に残るスナックの看板。

今回は、防府(山口県防府市)の町並みと風俗を散歩します。

JR防府駅からバスに乗り、バス停「堀口通」で下車します。

「全国遊廓案内」によると、駅から乗り合い自動車で「堀口」で下車して直ぐの場所に、三田尻町遊廓がありました。*1

堀口通の商店街。この付近は、萩往還の終着点にあたり、江戸時代は商業地区でした。

堀口の東隣の三田尻本町の精肉店。

精肉店脇の路地。奥に見える石垣は、萩往還の終着点に築かれたお茶屋の「英雲荘」です。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

松島の赤線跡地の奥まったあたり。以前は、未舗装の砂利道でしたが、古い建物が取り壊されたため、駐車場となりました。

以前は通り抜けできたのですが、駐車場のフェンスでさえぎられています。

現在も営業中のスナック。緑色の塗装が印象的です。

反対側から見たところ。「赤線跡を歩く」に掲載されていた「玉屋」の建物は、新しいビルに建て変わっていました。写真の左手前にあった串あげ小料理「佐竹」の建物も無くなっていました。

川口商工会議所 街づくり推進課は、仲町中学校と協力し、違法風俗店が出て行って空き家となったビルのシャッターに絵を描いています。*1

庭をテーマとして、梅、月下美人、コスモスなどの絵がシャッターに描かれています。*1

以前は違法風俗店が建ち並んでいたメインの通り。

寂れた街も、花の絵によって徐々に明るさを取り戻そうとしています。

シャッター全面に花の絵が描かれています。

【参考テレビ番組】

*1 NHK総合テレビ ローカルニュース(2008.3.10 20:55)

今回は、小岩(東京都江戸川区)の町並みと風俗を散歩します。

JR小岩駅南口を出てすぐ左手に地蔵通りの入口があります。

日本語、中国語、英語で書かれた客引き禁止看板。地蔵通りにはこの看板が10ヶ所近くに設置されています。

狭い道幅の路地に飲食店や風俗店が建ち並ぶ繁華街です。路地はゆるやかに曲線を描いていて、この写真のようなY字路もあります。

古い商店の建物と客引き禁止看板。

五反田の駅のガード下は、立ち飲みやが多く、サラリーマンたちの憩いの場となっているようです。中でも、池上線のガード下は、絵になる風景がひろがっています。

路地の入口の角の立ち飲み屋さん。

路地には、居酒屋などが建ち並びます。

逆方向から見たところ、向こう側にソープランドの看板が見えます。

高松町には、商店街に混じってスナックの建物があります。

色鮮やかな建物。

風俗店のような入口。

階段を登ると、2階はスナックです。

立川駅南口のシネマ通り。

戦後米兵たちで賑わった通りですが、*1 現在は、商店街になっています。

赤線跡を歩く*1 に掲載されている四角形の窓を持つスナック。

モダンなデザインです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.99

今回は、赤羽(東京都北区)の町並みを風俗を散歩します。

JR赤羽駅近くには、たくさんの路地や横丁があります。そのうちの一つ。明店街。

商店が並ぶ路地。

「ミルクホール」の看板のあるお店。牛乳屋さんではなさそうです。

「通りぬけ」の看板。

渋川の市街を流れる平沢川。

平沢川の左岸のスナック街。

アキ、千代子、おとみさん。

「おとみさん」の裏側。

宇都宮市街の中央を流れる釜川沿いにある本町はクラブなどが建ち並ぶ繁華街です。

2つの店舗が同居している建物です。左側の店は、1階用の2階用の2つの入口があります。

建物の奥行きは、2メートル程でしょうか。1階から2階へ上がる階段がどうなっているのか興味があります。建物の角には、看板が取り付けられていたと思われる金具の跡が残っています。

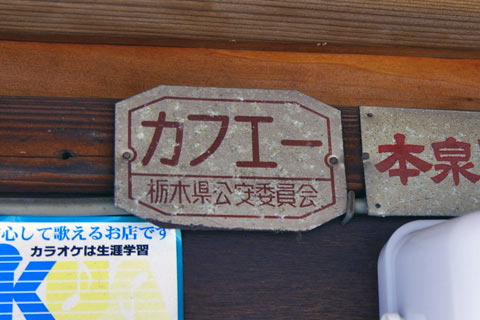

「カフエー」のプレート。「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されている中河原(中央5丁目)のカフエーのプレートと同じタイプのものです。

江野町のソープランド街のはずれの路地。

古びたスナックの建物があります。

入口のドアの上部。

カフエーのプレートがあります。

崎津の町並みは、落ち着いた雰囲気です。

崎津は、売春をする漁業集落でもありました。

天草の観光・秘境イメージを意図した天草小唄に、

出湯、白鷺、ドライブ疲れ、あした牛深、今宵は崎津村

熱い情けの一夜をあかし、出船わかれの涙雨

と歌われていますが、これは観光売春がそれとなく暗示されているものです。*1

町の中心部にある仲町区公民館。

天草では、昭和30年頃までは夜這い的な雰囲気が残っていました。しかし、夜這いの拠点である青年宿が、次第に公民館に移されて集まることができなくなり、この時代になると、男たちは買春に関心を持つようになり、夜這いは衰退しました。*1

下町区公民館。

天草における夜這いは、天草五橋が開通(1965年)した頃以後は、昔話としてのみ語られました。また、天草五橋をバイク3時間かけて熊本のトルコ風呂まで行ったものの帰り道の侘びしかったことという体験談が語られるようになりました。かくして、「田舎には何も楽しかことのなか」状況になり、過疎化が始まることになりました。*1

【参考文献】

*1 森栗茂一:夜這いと近代買春(明石書店,1995)P.124,P142,P.155-P.158

本渡からバスで約1時間ほど南に行ったところにある崎津。小さな港があります。

港に面して、天主堂があります。海には山が迫っていて、山の上には、チャペルの鐘展望公園のオブジェが見えます。

崎津出身のからゆきさんの聞き書「サンダカン八番娼館」の著者の山崎朋子さんは、「崎津天主堂で、一心に祈り続ける老夫婦の姿に接し、心を打たれ、からゆきさん研究への決意を新たにかき立てられた。」と書いています。*1

山の上の教会(チャペルの鐘展望公園)からの眺め。美しくて静かな風景です。

「サンダカン八番娼館」は、イギリス領北ボルネオの港市サンダカンの娼家で青春を送ったおサキさんの聞き書です。おサキさんは、「崎津の天主堂の下からこまんか(小さい)舟に乗って、高浜まで行ったんじゃわ。」と語っています。その後、おサキさんは、高浜から長崎へ行き、長崎から約3ヶ月かけてボルネオに渡りました。*1

【参考文献】

*1 山崎朋子:サンダカン八番娼館(筑摩書房,1972)P.6,P.79

スナックが散在する通り。近くに旅館もあるようです。

瓦屋根の家屋の1階部分を改造したスナック。

こちらも瓦屋根の家屋ですが、1階部分は派手なデザインに改装されています。ピンク色の壁の中央に白い川のようなものが流れています。人の顔のようにも見えます。

入口の側面には、丸い窓があります。往時はどのようなお店だったのでしょうか。

今回は、天草(熊本県)の町並みと風俗を散歩します。

天草最大の都市、本渡(ほんど)の飲み屋街は、天銀街のアーケードを抜けたあたりに散在しています。

「全国女性街ガイド」*1 によると、本渡の赤線の様子を「市内に散在する飲み屋の女の大半はねる。」と紹介していますが、現在、その飲み屋がどのあたりにあったのかは不明です。

スナックが点在する通り。

壁が斜めに傾いたデザインの店。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.193

福知山市街の北東部にある広小路。レトロな商店街です。

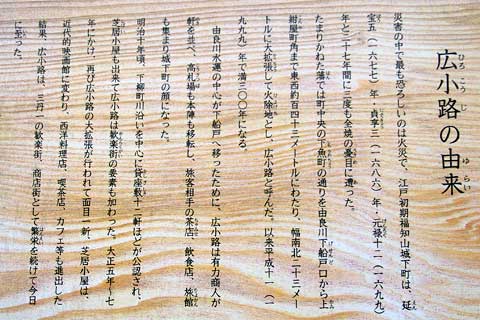

広小路の由来を説明する看板があります。

江戸時代から、広小路は有力商人が軒を並べる城下町の顔でした。

明治10年頃、下柳町川沿いを中心に貸座敷12軒ほどが公認され、芝居小屋もできて、広小路は歓楽街の要素も加わりました。大正時代になると、芝居小屋は近代映画館に変わり、西洋料理店やカフエが進出し、歓楽街、商店街として繁栄し現在に至っています。

貸座敷があった下柳町近くの路地。古い旅館があります。

現在の下柳町は、車の通行量の多い道になっています。

中ノ町飲食街の中ほどに、直角に交わる形で浮世小路があります。

小路への入口の看板。花魁の絵が描かれています。

居酒屋やスナックの店舗が並んでいます。

入口の看板を内側から見たところ。花魁が服を脱いでいます。浮世小路から帰るときは、脱いだ花魁が見送ってくれるという趣向のようです。

甲府駅の北側の朝日町に、飲食店街の「新天街」があります。

飲食店の看板が連なります。

飲食店街全体が、アーケードになっています。

横から見たところ。3階建てです。

今回は、甲府(山梨県甲府市)の町並みと風俗を散歩します。

甲府駅前の「電化ビル」脇に飲食街だったと思われる一画が残っています。入口のアーチに今でも残る蛍光灯が印象的です。

角が丸みをおびた建物。

飲み屋街だった建物は、現在は、片側に残っていませんが、かつては両側にあったのかもしれません。

周辺は、近代的なビル街です。

阪東橋駅近くの伊勢佐木町6丁目に小規模な飲食小路があります。

円柱を持つ黄色い建物。

黒いタイル。

店の屋号と思われるネオン管

呑んべ横丁のゲートをくぐると、古い建物があります。

朽ち果てた消火器箱。箱の内側にも「消火器」と書いてあります。

横丁のあちこちに消火器箱があります。

路地にある消火器箱は、状態が良く綺麗です。

今回は立石(東京都葛飾区)の町並みと風俗を散歩します。京成電鉄立石駅を降りてすぐの所に、飲み屋街があります。

狭い路地に飲み屋が密集している一画があります。

歴史を感じる看板。

ハートのマークの扉のお店。

蕨駅東口の駅前ロータリーに、「飲食街」と書かれたアーケードがあります。

飲食街の中央部にそびえる飲食専門ビル。スナック・パブが大半を占めていて、風俗ビルと言ってもいいくらいです。

スナックなどが入っている古い建物。ゴチャゴチャ感が何ともいえません。

複数の風俗店が入るビルの1階。

中田宿から栗橋へ旧街道を歩きます。途中にある電柱には、昭和22年に利根川の堤防が決壊したときの水位が赤線で記されています。ちょうど大人の背の高さぐらいです。写真の左側は利根川の堤防です。

昭和22年の洪水とは、9月のキャスリーン(カスリーン)台風のことを指していると思われます。この頃は、台風に女性の名前がつけられていました。

旧街道らしい町並み。

古い建物も残っています。

栗橋駅近くの電柱。浸水した高さを示す赤い線は、大人の背丈よりはるか上の位置にあります。

銀座8丁目の並木通り近く。「金春通り」の看板の近くの支柱に、ピンクビラが貼られています。渋谷で見かけた支柱*1 と同じように、”あばた状態”になっています。

電話ボックスに、多数のピンクビラが置かれていました。

町内会の掲示板とピンクビラ。

銀座の柳とピンクビラ。

【参考記事】

*1 風俗散歩(渋谷):丸山町のピンクビラ(2007.6)

今回は、千葉(千葉県千葉市)の町並みと風俗を散歩します。

栄町のソープランド街の中には、古いスナックが数多くあります。休業中の店も多いようです。

営業中のソープランドの隣にある和風スナック。

風情のある建物。現在は休業中のようです。

休業中の店の入口。

今回は、三崎(神奈川県三浦市)の町並みと風俗を散歩します。

一本帆柱の回船や漁船が近海を航行していた頃の非難港や風待ちの港に、なくてはならいものは、遊廓と日和山(ひよりやま)であったと言われています。*1

「続セピア色の三浦半島」 に掲載されている大正2年の写真には、こんもりとした丘のような日和山が写っています。日和山とは、出港時に船頭が、日和山に登って風の向きや日和を判断した場所のことで、天気予報のない時代には、日和見(ひよりみ)はかかすことのできないものでした。*1

下の写真は、同じ場所から見た現在の風景(城ヶ島大橋から撮影)ですが、日和山らしき丘は見当たりません。役割を終えて住宅地に変わってしまったようです。

三崎港の南側にある城ヶ島の遊ヶ崎から見た三崎港方面。

三崎漁港に船がたくさん入った頃は、北条湾に沿って走る市道に面して、町工場や水産会社並んでいましたが、現在は少し寂しくなったようです。*2

北条湾の様子。漁船が停泊しています。

【参考文献】

*1 辻井善弥:続セピア色の三浦半島(郷土出版社,1996)P.75-P.76

*2 辻井善弥:横須賀・三浦今昔写真帖(郷土出版社,2003)P.3

野毛の飲食街。

飲み屋街が密集する一画です。

2軒ならんだ店舗。黒い柱が3本レイアウトされています。

柱は黒いタイルで装飾されています。

今回は、木更津(千葉県木更津市)の町並みを散歩します。

駅前から西にのびる富士見通りから路地を入ったところに、昭和の面影を残す飲み屋街があります。

路地の両側にスナックが建ち並んでいます。

明るく楽しい店。

風俗営業(バー)のプレート。

甲州街道と交差する鶴川街道から京王多摩川駅に向かったところにあるいなり橋児童公園付近は、静かな田園風景が残っている所です。

漫画家のつげ義春の作品「退屈な部屋」や「夏の思い出」の背景に登場する木造アパートの「ひなげし荘」はこの付近にありました。*1

実際、つげ義春は、調布市下石原の「ひなぎく荘」を仕事部屋にし、「夏の思い出」を書き上げているので、この「ひなぎく荘」が、漫画の「ひなげし荘」のモデルだと言われています。現在、「ひなぎく荘」は無く、その場所には近代的なアパートが建っています。*1

近くには、「夏の思い出」に登場するひき逃げ被害者の女性が倒れていた場所と思われる畑があります。*1

かつては、ホタルやカエルがいた小川。*1

<「夏の思い出」のストーリー>*1

ある日、主人公の男は風呂屋からの帰りに、ひき逃げの現場を目撃し、畑の中に倒れた女性に近づき声をかけるが返事がありませんでした。そして、なぜか男は、倒れた女性のパンティの中に手を差し入れるのでした。

事件が遠のいたある日、男が自転車に乗って散歩に出かけると包帯をしたひき逃げの被害者に出会います。そして、男は、パンティの中に手を差し入れたときの感触を思い起こし、「なつかしいな」と実感するのでした。

【参考文献】

*1 高野慎三:つげ義春を旅する(ちくま書房,2001)P.252-P.263

今回は、調布(東京都調布市)の町並みと風俗を散歩します。

京王線調布駅からは、相模原線(多摩川、橋本方面)が分岐します。

赤線跡研究家の木村聡さんは、つげ義春の作品「退屈な部屋」の舞台の調布の町並みを歩いています。「退屈な部屋」の主人公が自転車で渡ったと思われる踏切。*1

同じく、作品の中の一コマに似た蓮慶寺付近の風景。

旧甲州街道を渡った仲町通りの入口。作品の中には、「角谷食品店」がありましたが、現在はコンビニ店になっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.47

駅から南側に徒歩10分ぐらいのことろにある堂前町に、盛り場があります。

レトロな建物の居酒屋。

中華店などが入る長屋風の建物。

赤線研究家の木村聡さんは、堂前町の盛り場について、「赤線地帯の一つだったのではないか。」と推察しています。*1

ある店の入口付近。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.104

整備された新庄駅前(西口)から徒歩3分ほどのところ(若葉町のあたり)に、飲み屋街があります。

大きなアーチがあります。なぜか道路に対して横向きに設置されています。ビール会社の看板が賑やかです。

3階建ての建物もあります。

路地は、昭和の雰囲気が漂っています。

加茂緑町から海に向かって歩くと、加茂港にでます。

かにの即売所があります。

加茂港は、天然の良港として発展し、江戸時代には庄内の一大門戸として栄えました。

小さな港ですが、かつては、賑わいをみせていたのだと思います。

新潟港に近い山ノ下に昭和の雰囲気の残る飲み屋街があります。

「Bar」の文字がかすかに残っている店があります。

裏側の路地。

装飾が施されたドアと窓。

今回は、渋谷(東京都渋谷区)の町並みと風俗を散歩します。

京王井の頭線神泉駅は、渋谷の隣の駅で、各駅停車のみがとまる駅です。

江戸期の記録によると、このあたりは神泉谷と呼ばれていました。*1

その名の通り、道玄坂上からくだった谷のような地形になっていて、神泉駅は、トンネルから出たところにあります。

神泉には、弘法湯という名前の湯があり、しだいに、湯のかたわらに休憩所や旅館ができ、芸妓も入るようになりました。明治20年頃から芸妓屋が近辺に開業し、花街となりました。*1

この花街は、後に円山花街となりました。*2

歌手の三善英史さんの「円山・花町・母の町」のヒットにより、円山町が花街であったことは広く知られるようになりました。三善英史さんの実母は芸者さんで、つまり、「円山・花町・母の町」は自叙伝的な曲で、三善英史さんにしか歌えない心にしみいる名曲でした。*3

日本中を驚かせた東電OL殺人事件の現場となった喜寿荘は、神泉駅のすぐ近くにあります。

【参考文献】

*1 竹内誠:東京の知名由来辞典(2006,東京堂出版)P.203-P.204

*2 渋谷区史

*3 鈴木健司:渋谷の考現学(2007,NHK出版)P.49-P.52

電気館通りには、その名の通り映画館の電気館がありますが、残念ながら平成13年から休館中となっています。*1

電気館は、大正2年(1913年)から高崎で初めての映画上映館としてのモダンな建物の日活電気館でした。毎日多くの映画愛好者の人たちで電気館通りは賑わい、電気館は、柳川町花街のシンボル的存在でした。*1

「STAGE-1」。何かの飲食店だったのでしょうか。

裏口の階段付近。看板が置き去りにされていました。

【参考文献】

*1 はせちゅう:柳川町花街物語(文芸社,2002)P.22-P.25

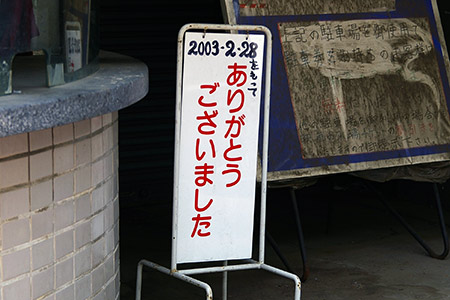

今回は、高崎(群馬県高崎市)の町並みと風俗を散歩します。

高崎中央銀座アーケード通りにある映画館の「高崎オリオン座」。

2003年2月28日に閉館しました。

閉館した当時のポスターが残されています。

オリオン1、オリオン2、オリオン3。

柳橋から見る船宿と神田川の眺め。

柳橋に住む芸者の実態を描いた「柳橋新誌」*1 に「皆ここを過ぎる者なく、五街(吉原のこと)の娼しに遊び、三場(歌舞伎三座のこと)の演劇を観、・・・皆水路を此に取る。故に船宿の戸、舟子(せんどう)の口(人数)、星羅雲屯(ほしのごとくつらなりくものごとくたむろし)、・・・」と書かれているように、この当時の江戸の重要な交通手段であった猪牙(ちょき)と呼ばれた小舟は、この柳橋の船宿から出ました。*2

神田川沿いに、船宿が並びます。

昭和の初期は、この道沿いに料亭があり、芸者さんが歩く風景が見られました。*3

【参考文献】

*1 佐竹昭広:新日本古典文学大系100(岩波書店,1989)P.339

*2 佐藤悟:國文学(1990.08)「柳橋 成島柳北「柳橋新誌」P.93

*3 日本文芸社:荷風(2007.6)P.32

今回は、柳橋(東京都墨田区)の町並みと風俗を散歩します。

柳橋は、神田川の出口に位置し、両国橋という大きな橋を近くに控えた江戸時代からの水陸の交通の要衝でした。また、墨田川の船遊びや吉原や深川に遊びに行く人たちにとっては好適な足場でもありました。*1

柳橋の名は、柳原堤(やなぎはらどて)の末端に架設されたことが由来とされています。柳原堤は、江戸城の凶位(きょうい)にあたるため、陰気を防ぐために陽木とされる柳が植えられていました。*2

現在は、鉄橋の橋が架かっています。

花街らしく、橋の欄干にはかんざしがデザインされています。

【参考文献】

*1互笑会:柳橋界隈(互笑会,1953)P.96

*2 加藤藤吉:柳橋沿革史(柳橋開橋祝賀会事務所,1929)P.10

JR肥薩線の大隈横川駅で下車し、タクシーで県道50号線を西へ30分ほど行くと、山ヶ野入口です。県道から少し入ったところに山ヶ野金山郵便局があり、郵便局の脇に山ヶ野金山の案内板があります。案内板の地図の通り、金山の史跡は、この一帯に散在しています。

山ヶ野金山の発掘は、寛永17年(1640年)に開始され、その後一時中断しましたが、明暦2年(1656年)に再開。この頃、田町に遊廓ができ、長崎、門司とともに九州三大遊廓の一つと言われました。*1

全国的に金の産出が落ち込んでいく状況にあって、18世紀後半には、山ヶ野金山は佐渡金山の3倍の産出量を誇った江戸期有数の金山でした。*2

火入坑跡。鉱山跡らしいスケールの大きな史跡です。

精錬所跡。

*1 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.174

*2 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会:色道大鏡(2006,八木書店)解題 P.28

鹿児島市内の名山町に木造家屋の飲み屋街がひしめく路地があります。昭和のなつかしさを感じることができる場所です。*1

後方のビルは、市役所新館です。

なつかしさが残る長屋の佇まいです。

飲食店も営業中です。

【参考文献】

*1 深見聡:鹿児島の史と景を歩く(南方新社,2004)P.38-P.40

錦糸町は、競馬の町です。場外馬券売場WINSがあり、中央競馬のある日は近くの道路は歩行者天国になります。

歩行者天国の歩道は、お酒を飲む人たちで、活気にあふれています。

路地にも立ち飲み屋があります。

「競馬中継」の看板のある立ち飲み屋。

風俗店が乱立する風俗街の中に古びたスナック街があります。

同じ通りをもう少し進んだところ。

さらに進むと、スナック街は十字路になっています。

逆方向から。

今回は、土浦(茨城県土浦市)の町並みと風俗を散歩します。

土浦市街の南側を流れる桜川沿いの土手(桜川堤)は、古くからの桜の名所で、風情ある散歩道から桜を楽しむことができます。

桜川堤の向こう側(現在の桜町二丁目)は、かつての三業指定地区でした。現在はソープランドなどの風俗街となっています。

満開の桜とソープ看板の競演です。土浦の桜は、東京よりも1週間ぐらい遅れて見頃となるようです。

ヘルスの看板も見えます。

今回は飯田(長野県飯田市)の町並みと風俗を散歩します。

昔から「飯田の町は女の町」と言われていただけあって、大正年間から昭和初年にかけ人口2万人たらずのところに芸妓が380人、料理屋に働く人500人、娼婦など500人、妾などを合わせると、相当なものだったそうです。*1

現在の繁華街は、駅の南東側に広がっていて、道路は格子状に整然と区画されています。駅前の観光案内所で受け取った観光地図に「くつわ小路」と書かれているのが目にとまったので、まず、この界隈を散歩してみます。

情緒のある料理屋風の建物が残っています。

小路の片側は崖になっています。

向こう側に見えた建物。こちらから見ると5階建てのようにも見えます。

【参考文献】

*1 村沢武夫:飯田情話(南信州新聞社,2006)P.57