仁王門前左側にある道了大薩埵碑。道了大薩埵(どうりょうだいさった)は、大雄山最乗寺の守護神。

台石に、「新吉原講」と大きく刻まれています。

吉原道了尊参拝の講の人たちが道標を建立したことがわかります。*1

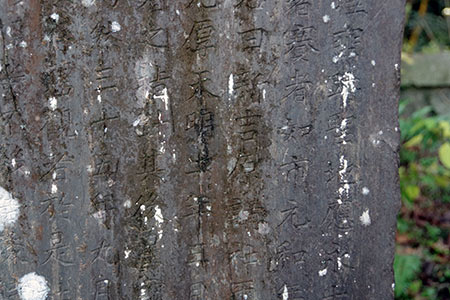

道標の後ろ側に、由緒を示す石碑が建っています。

石碑の銘文を要約すると、遊廓吉原が開かれた元和年間に吉原講が結成され、以来、大雄山に詣でていて、天明2年に国府津に道標を建て、明治13年に再建したが、その道標が明治35年の海嘯(かいしょう)で崩壊したため、36年に松田に再建したということです。吉原講がかなり古くからも有力な講であったことが解ります。明治40年の星宿燈建立※1も、この吉原講が行ったと考えられます。*1

吉原講は、吉原遊廓が開かれた元和年間に結成され、以来、大雄山に詣でていました。天明2年に国府津に道標を建て、明治13年に再建、さらに明治36年に松田に再建されました。明治40年の星宿燈建立も、この吉原講が行ったと考えられています。*1