帯広駅前、繁華街の銀座通り。近くには、「北の屋台」などもあり、帯広観光の中心部です。

銀座通りの中ほどに、「はせ川ビル」があります。

ビルの屋上には、「ハワイ」と書かれた大看板があります。

社交の殿堂。現在は、スナックやキャバクラなどが入居しています。

帯広駅前、繁華街の銀座通り。近くには、「北の屋台」などもあり、帯広観光の中心部です。

銀座通りの中ほどに、「はせ川ビル」があります。

ビルの屋上には、「ハワイ」と書かれた大看板があります。

社交の殿堂。現在は、スナックやキャバクラなどが入居しています。

西二条通り(平原通り)を北へ進み、帯広川を渡ったあたりに、帯廣大明神があります。この西側に木賊原(とくさわら)遊廓がありました。*1

木賊原遊廓は、明治31年に許可され、明治36年には貸座敷5軒を数えるに至りました。場所は、北四条西六丁目のあたりだったとされています。*2

現在、この付近は、住宅街になっています。

大正11年の帯広市街全図*3 を見ると、北四条を流れる伏古別川(十勝川の支流)がJ字形のカーブを描いて流れる北四条のあたり(地図の右上)に「遊」、「廓」の二文字が記されています。

伏古別川が、十勝川と合流する地点(遊廓があったと思われる場所の北側)に、木賊原(とくさわら)樋門があります。木賊原の名が残る場所の一つです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.45

*2 帯広市史編纂委員会:帯広の生い立ち(帯広市史編纂委員会,1952)P. 98

【参考URL】

*3 帯広市図書館ホームページ 帯広市街全図(大正11年)

京急横須賀中央駅から歩いて1~2分のところ(若松町1丁目)に金星(きんせい)劇場があります。とにかく、建物の概観には圧倒されます。

看板には、「金星★劇場」、「KINSEI THEATER」と書かれています。中央の★のマークはインパクトがあります。

ポルノ映画館の雰囲気たっぷりです。

入口には、「オールカラー成人映画」。まだ、カラーの映画が珍しかった時代のものでしょうか。

入口付近。きっぷ売場下のタイルがいい感じです。

今回は、横須賀(神奈川県横須賀市)の町並みと風俗を散歩します。

京急横須賀中央駅前の大滝町付近は、横須賀市内の一番の繁華街となっています。

徳寿院から見た市街。

大滝町には、明治時代、公認の遊廓がありました。遊廓があった場所は、現在のさいか屋デパートがあるあたりで、昔は、この付近までが海で、つまり横須賀軍港の海岸線上に遊廓がありました。

さいか屋本館付近。

【参考文献】

*1 港町から 第2号 / 「港町から」編集委員会(街から舎,2009.4)P.61

ラブホテル街は、夜になると美しく光り輝きます。

メインの通り。

南国のリゾートのような風景。

まるで光の芸術です。

ホテル街には、人目をひくための看板や広告塔が乱立しています。

こちらの屋上には自由の女神像が設置されています。

特にインターチェンジの出口周辺は、看板が密集しています。

夜になるとネオンが光り輝きます。

巨大な広告塔。

二本木遊廓にあった東雲楼は、廓中第一流の大籬(おおまがき)としてその名を全国に知られた遊廓でした。構内は広く、数棟の巨屋が軒をならべて建ち、広大な庭園を有していました。*1

東雲楼の一部の建物が現在も残っています。*2

残念ながら近日中に取り壊されることが決定されているようです。

1900年(明治33年)、東雲楼の娼妓たちが待遇改善を求めてストライキを決行。東雲楼は、一躍有名になりました。*3

玄関の床のタイル。

当時のままと残されているレンガの塀*2

【参考文献】

*1 津留豊:熊本の遊びどころ(舒文堂河島書店,2006)P.37(明治42年発行の同名の書籍の復刻版)

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.59

*3 佐渡資生:味と歓楽五〇年 くまもと夜話(味と歓楽50年出版委員会,1984)p.171

松原親和通りのゲート近くに、ストリップ劇場の「さがDX」があります。

現在、営業しているかどうかは不明です。

「男の館」。

入口には、ちょうちんが並んでいます。

セクシーな踊り子さんです。

佐賀市内の中心部にある松原親和通りは、古くからの繁華街です。

昭和30年刊行の「全国女性街ガイド」*1 の佐賀の項には、「赤線は、下今宿と町端れの新地と呉服町通りの裏に点在しているが、色艶のない里である。それより、松原神社周辺の飲み屋の方がおもしろい遊びができる。」と書かれています。

曲線を描いて路地が続いています。現在は片側が空き地になってしまいましたが、当時は両側に飲み屋さんがずらっと並んでいたのだと思います。

路地の奥まったあたり。

屋根の上に物干し場のある建物。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.189-P.190

室園橋は、大正9年に造られた石橋です。

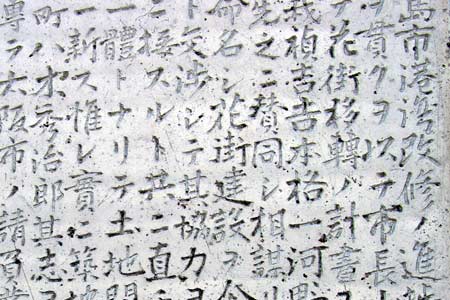

橋の欄干の内側には、三星楼、萬春楼、真松楼、砕月楼、三浦屋などの楼名が刻まれています。いずれも、「全国遊廓案内」*1 に記載されている楼名です。

北側の石橋の欄干にも楼名が刻まれています。風化が進み、かなり読みづらくなっています。

こちらの欄干は、鮮明に楼名が読み取れます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)p.453-P.154「全国遊廓案内」

佐賀市の遊廓は、上芦町(現在の高木町)にありましたが、貸座敷が県庁の近くにあることによる風紀上の悪影響を理由に、明治16年、上芦町の貸座敷は廃止され、明治22年に佐賀市今宿町に遊廓が移転・再開されました。*1

1933年(昭和8年)発行の「大佐賀最新市街全図」*2 によると、現在の今宿町のバス停の南側に「室園遊廓」(今宿遊廓の別名?)と書かれた場所があります。

実際にその場所へ行ってみると、小さな石橋があります。

石橋には、室園橋と彫られていています。

室園橋は2つあります。同名のもう一つの室園橋は北側にあります。

【参考文献】

*1 佐賀県女性と生涯学習財団:さがの女性史(佐賀新聞社,2001)p.275

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.108

諫早駅から、バスで約20分。「トンネル上」という名前のバス亭で下車します。近くに大村線のトンネルがあるので、この名がついたのだと思います。

トンネルの上の道を登っていくと、ラブホテルの入口があります。

さらに、山道を登ると別のホテルがあります。この一画にはラブホテルが集中しています。

まるで、南国のリゾート地のような風景です。

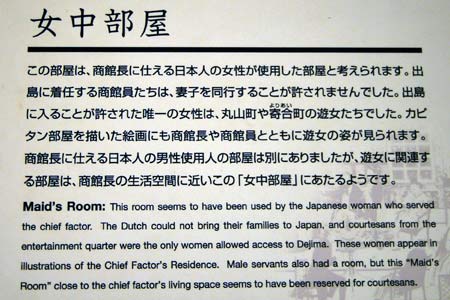

出島は、鎖国時代、西洋に開かれた唯一の窓口として、日本の近代化に大きな役割を果たしました。1

出島の表門には、「傾城(けいせい)之外女入事」(遊女以外の女性は、出島に出入りしてはならない。)と書かれた立札があり、厳重な警備がしかれ、出入りできる者はごくごく限られていました。つまり、女性としては丸山遊女のみが、日常的に外国人と接することができたわけです。丸山遊女の存在により、西洋の近代文明は、いちはやく市中に広まり、同時に、日本という国の具体的な姿が遠い西洋に紹介されました。2

カピタン部屋は、オランダ商館長(カピタン)の事務所や住居として使用された出島で最も大きな建物です。1

1809年に渡来したカピタンのブロムホフは、遊女「糸萩」を出島に呼び入れ、糸萩は、1812年に女児を出産しました。2

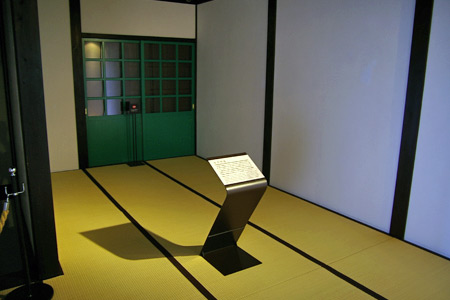

カピタン部屋には、女中部屋が再現されています。

女中部屋は、遊女たちが使用する部屋でした。

【参考文献】

*1 長崎さるく:「出島」パンフレット

*2 白石広子:長崎出島の遊女(勉誠出版,2005)P.5,P.20,P.52,P.93

寄合町の本通り。明治末期の唯一の地図である「長崎丸山町、寄合町全遊廓細見図」*1 によると、当時は、この通りの両側に遊廓がびっしりと建ち並んでいました。

坂の途中に1軒だけ、当時の佇まいを残している建物があります。

「三島屋」という屋号の店だったこの建物は、現在はアパートとして使用されているようです。

玄関付近。

【参考文献】

*1 山口雅生:廓の娘(長崎花月史研究所,1973)

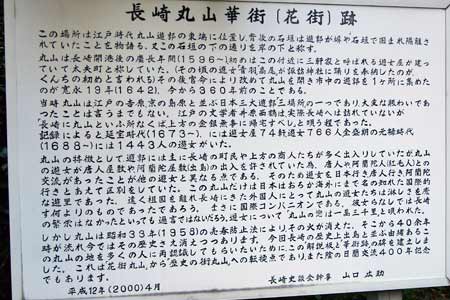

丸山町の東側。料亭杉本家跡(現・料亭青柳)の近くに、長崎丸山花街跡の碑があります。

丸山は、寛永19年(1642)年、幕府の命により、長崎奉行所が長崎市内に散在していた遊女屋を1ヶ所に集め、公認の遊廓をつくったことにはじまります。

丸山は、江戸の吉原、京の島原と並ぶ日本三大遊廓の一つでした。

丸山とは、丸山町と寄合町をあわせた花街の総称です。L字型の町域でした。現在の丸山公園のあたりがL字の角の部分にあたり、ここから丸山町は東に向かって、寄合町は南に向かって傾斜を持って形成されていました。

軍艦島には、その歴史を通して常に遊廓があったと言われています。*1

大正時代、島の南部のプール跡あたりに木造3階建ての遊廓の建物がありました。*2

島の南部のエリアは、手配師労働者を掌握し派遣していた、いわゆる「納屋」と呼ばれる組織が密集していた地域でもあり、その最奥に遊廓がありました。*1*2

その後、遊廓は、まだ木造商店街が建ち並んでいた31号棟附近に移動しました。遊廓は3軒あり、「遊廓森本」、「遊廓本田」は日本人向け、「遊廓吉田」は大陸からの抑留者専門で、当然のように従業員も大陸からの人たちでした。その後、このエリアの木造商店街は、昭和31年(1956年)の台風により壊滅的な被害を被ったため、日給住宅の1階などに移転しました。*1

跡地にできた31号棟は、防潮棟として建設されたもので、堤防のカーブに沿って「くの字」に曲がるその外観は、まさに堤防と呼ぶに相応しいルックスでした。*1

島の南端にあった木造3階建ての遊廓は、日給社宅の1階に移転しました。*2

日給社宅は、大正7年(1918年)に建設された鉱員用のアパートです。現存するものでは国内で2番目に古い高層鉄筋アパートで、建設当時は国内最高層の建物でした。*1

(写真左奥の祠のように見える建物は、端島神社の神殿です。)

【参考文献】

*1 オープロジェクト:軍艦島全景(三才ブックス,2008)P.14,P.68-P.69

*2 阿久井喜孝,滋賀秀実:軍艦島実測調査資料集(東京電機大学出版局,1984)p.115,P.647

本寺小路に、花街の風情漂う通りがあります。

見事な木造三階建て建築です。

2階、3階部分。

裏側から見ると、こんな感じです。

今回は、三条(新潟県三条市)の町並みと風俗を散歩します。

歓楽街、本寺小路の繁栄は、元禄年間に東本願寺三条掛所が建立され、その門前町として賑わうようになって以来のことで、寛政2年(1790年)、女抱旅籠の営業許可が下りてからは、一大歓楽街として発展しました。明治3年当時の地図によると、現在の石川書店(写真、右手前)のところから、浄円寺に向かって、平野屋、秋田屋、田中屋、大阪屋、亀屋、中川屋、向かい側の輪宝寺から通りの西側には、珠数屋、広川、信濃屋、小高屋、京枡屋、日野屋、大黒屋、小市屋、三浦屋、などの女抱旅籠がありました。*1

本寺小路を逆方向(浄円寺側から南)をみたところ。昭栄通り、青玉小路が出会うあたりから現在の331号線に至る通りの両側にも女抱旅籠が並んでいました。*1

通りにあったアパート風の建物。

料亭「信水」。

*1 中越の郷土史編集室:三条ッ子別冊1 「本町・本寺小路の今昔」(1986,中越の郷土史編集室)P.10-P.20

温泉街の中心部に、駅前DX劇場があります。周囲の山並みによく溶け込んでいます。

ハート型の窓が印象的です。

派手な電飾。

サーミロミロ。非常に解りやすいです。

高知には、かつて「上の新地」と「下の新地」の2つの遊廓がありました。「上の新地」は、市街の西側(現在の玉水新地*1)に位置していたのに対し、「下の新地」は、市街の東側の市電「知寄町二丁目」停留所から、南側に5分ほど歩いた位置にありました。*2

県道35号桂浜宝永線に面した場所に駐車場があります。

駐車場の隅に小さなお稲荷さんがあります。

お稲荷さんの脇に、「昭和五年三月 植櫻樹記念」と刻まれた石碑が放置されています。*2

周囲の町並みに遊廓あったことの面影はありませんが、その中で、この石碑は唯一の下知遊廓の痕跡といえます。

【参考URL】

*1 風俗散歩(高知):玉水新地(2009.6)

【参考文献】

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.272-P.274

玉水新地には、洋風の建物もあります。

スナックみち。スナックの建物だったようです。

路地を入ったところにあるタイルで装飾されたスナックの建物。

「カフエー」のプレート。

思案橋から水路沿いの道を行くと、和風旅館やモダンなデザインの建物が混在する一画に出ます。ここが旧玉水新地です。

新地の東側にモルタルの旅館が建ち並ぶ一画があります。

旅館「若水」の昼間の様子。

夜も営業中です。

宇和島市築地町の北側(住吉町2丁目)にあるホテルコーラル宇和島。

駐車場の隅に石碑があります。

「築地建設記念」と彫られています。

石碑には、「昭和四年宇和島市港湾改修ノ進捗ニ伴ヒ須賀川附替ノ議決スルヤ河身北陽ヲ貫クヲ以テ市長山村豊次郎深ク之ヲ憂ヒ関係業者ヲ融通シテ花街移転ノ計画を樹ツ...(後略)」と移転の経緯が説明されていて、この碑が、築地花街が建設されたことを記念して建てられたことがわかります。

須賀川は、降雨の際の大量の土砂が港の機能を失わせることから、幕藩時代から伊達家により附替が計画されていましたが、昭和の時代になりようやく実現されることとなりました。そのとき問題となったのが須賀川の付替えによりその場を失うことになる北陽花街の移転問題でした。移転先の築地が未開の地であることから、反対意見があり、結局、築地に移転する業者と北陽に残る業者に分かれることとなりました。*1

昭和6年の古地図*2 を見ると、建設中の須賀川と北陽、築地の両花街が記されています。

【参考文献】

*1 宇和島市誌編さん委員会:宇和島市誌(宇和島市,1974)P.200-P.217

*2 宇和島市街地図(1931)

北新町にある料理屋「月ヶ瀬」の隣にある民家。

花街の時代を想わせます。

2階部分に手摺りがある家です。

玄関付近。

大正時代初頭、宇和島の商工業は著しく発達し、それに伴い須賀川の川端に花街が形成されました。川端花街の芸妓は、しだいに娼妓化したため、散在していた料理屋や置屋を須賀川左岸の藤江に集めて、川端遊廓(北陽花街)が作られました。*1

北陽花街は、「北新地」とも呼ばれました。同じ頃、元結掛には、「南新地」という花街がありました。*2*3

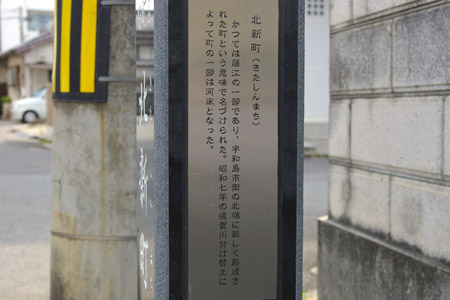

「北新地」の名残でしょうか。北陽花街があったと思われる場所は、旧町名では、北新町と呼ばれていました。

旧町名「北新町」の範囲。

かつては、藤江と呼ばれていた地域の一部でした。

【参考文献】

*1 栗本露村,浅井伯源:宇和島案内(宇和島案内発行所,1933) P.50-P.54

*2 河野一水,松本麟一:写真集明治大正昭和宇和島(国書刊行会,1983)p.106

*3 矢野和泉:目で見る宇和島・北宇和・南宇和の100年(郷土出版社,2003)p.46

道後温泉の風俗街の中心部に風俗店が多数入居するビルがあります。広場から見える威容は圧倒的です。建物の外観はマンションですが、風俗店の看板が乱立しています。

風俗雑誌などで、風俗店が多く入居している雑居ビルを「ヘルスビル」と呼称している場合がありますが、このビルの場合は、ビル名そのものが「ヘルスビル」です。

1階には、案内所が入居しています。

夜になると、各階の看板が煌々と輝きます。道後温泉は、ネオン坂のスナック街が衰退した代わりに、ヘルスのような風俗店が活況を呈しているようです。

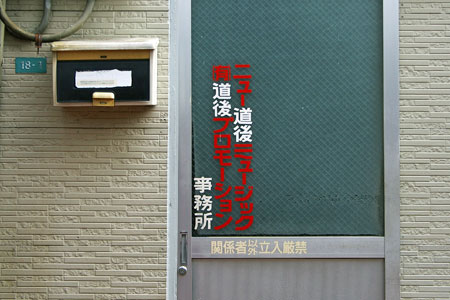

道後温泉内の飲食店などが建ち並ぶ通りにストリップ劇場の「ニュー道後ミュージック」があります。

建物の左手にある事務所の入口。

入口付近。

ネオン看板が美しい劇場です。

今回は、道後温泉(愛媛県松山市)の町並みと風俗を散歩します。

明治時代、夏目漱石「坊ちゃん」で描写された旧松ヶ枝遊廓跡地は、その後は、ネオン坂歓楽街と呼ばれるスナック街に生まれ変わりました。*1

現在は、そのネオン坂の看板も取り去られ、新しい町に生まれ変わろうとしているようです。

坂に沿って、かつての赤線跡の建物が建ちならんでいます。坂を登りきると、寺院の敷地につきあたります。*2

寺院の前にあったかつての妓楼の建物*1 は、無くなって駐車場になっていました。

坂の中ほどに残されていた妓楼の建物*1*2 も現在はありません。ここ数年で急激に様変わりしたようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.90-P.91

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005.6)P.283-P.285

三津浜には、稲荷新地と呼ばれる遊廓がありました。場所は、旧お船場(現、住吉2丁目11)で、現在は住宅地や工場用地となっています。現在は埋め立てられていますが、当時は、この写真の道路部分(写真右側)は運河でした。*1*2

三津浜には、十軒茶屋と称する花街が住吉町にありました。伊予鉄道の三津駅が出来てから住吉町は賑わうようになり、貸座敷も開業されましたが、風紀上の理由から稲荷新地に移転し、三津の遊廓となり、大正から昭和初年が最も盛大でした。*3

こちらの寿司屋の付近までが、遊廓があった場所だったと思われます。*1

遊廓内には、稲荷神社があり、よく信仰されていました。*3

古地図*2 によると、稲荷神社があった場所は、内港へ向かうこの通りの東側(写真右側)です。

旧地名の名残と思われる「稲荷」と書かれた電柱のプレート。同じ場所に、「シンチ」と書かれた電柱もありました。

【参考文献】

*1 しあわせづくり三津浜地区推進委員会:三津浜ふるさと散歩道(しあわせづくり三津浜地区推進委員会,1999)P.6

*2 松山市立中央図書館:御津の歴史移り変わり「三津濱町図」

*3 三津浜郷土史研究会:三津浜誌稿(三津浜郷土史研究会,1960)P.37

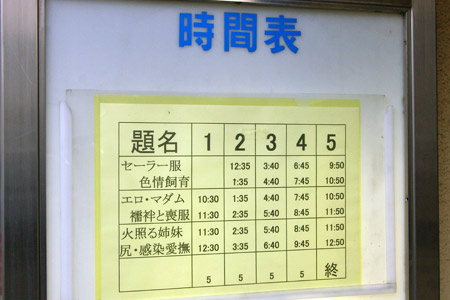

1988年、日活、ポルノ映画から撤退し、「ロッポニカ」の新ネーミングの元に新たな映画製作配給がはじまり、これにより、にっかつ上映館は、「ロッポニカ」の名称に変更になりました。しかし、この「ロッポニカ」も半年で終了。映画館は譲渡もしくは閉館となりましたが、唯一、高松の映画館のみ「ロッポニカ」の名前が残っています。

現在は、ロマンポルノの資産を引き継いだ「エクセスフィルム」(新日本映像株式会社)の成人映画が上映されています。

新作成人映画の他、ロマンポルノも上映されています。

「セーラー服色情飼育」は、1982年の日活ロマンポルノ作品。可愛かずみさんのベッドシーンはラスト3分のみでした。*1

本日上映作品のポスター。なぜか「セーラー服色情飼育」は無く、代わりに、「セーラー服百合族」のポスターが貼られていました。

「セーラー服百合族」は、レズをライトな遊び感覚で捉えた女子高生の姿を描いた作品で、主演は、山本奈津子さん、小田かおるさん。 百合族という言葉が社会現象にまでなりました。*1

ちなみに、小田かおるさんは、ミス日本グランプリの経歴の持ち主。結婚・出産後は、ヌード写真集で復帰し、村西とおる監督のAVなどにも出演しました。*2

【参考文献】

*1 ロマンポルノを愛する会:日活ロマン帝国の逆襲(成星出版,1997)P.32-P.33,P.76-P.77 ,P.304

*2 週刊ポスト(2002.8.23・30)P.228 「日本列島大捜索 あの美女アイドルは今?」

片原駅前の通りを西へ進むと、三越別館の建物に突き当たります。

現在の三越別館があるあたりは、戦前までは「浮世小路」と呼ばれ、「笹まき」、「円まん」、「山水」といった料亭や劇場が建ち並び、エロ、グロの暗躍地帯でもありました。*1

OS劇場があったあたり。*1

付近にあった風俗店。

【参考文献】

*1 荒井とみ三:高松繁昌記.第1-2巻(讃岐郷土史研究会,1960-1963)P.67

*2 井上正夫:古地図で歩く香川の歴史(同成社,2008)付録地図

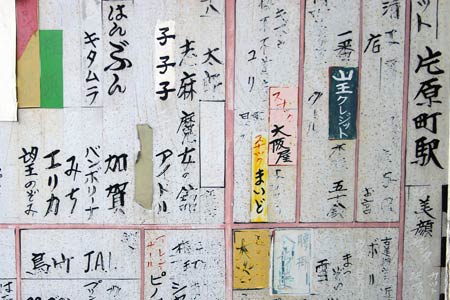

琴電片原駅前の飲み屋横丁は、かつて「パラダイス」と呼ばれていました。かつてのこのあたりに赤線がありました。*1

現在は、横丁らしい雰囲気が残るのは、この一画のみです。

再開発の計画があるのか、付近には空き地が目立ちます。

以前には、多数のスナックが密集していたようです。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記 その色町は今・・・・・・(ミリオン出版,2005)P.291-P.294

現在、ソープランド街となっている城東町には、かつては八重垣遊廓がありました。

この一帯は、明治維新後に埋め立てされ、明治5、6年の頃に八重垣遊廓が新設されました。*1

八重垣遊は、昭和20年の空襲で全焼しましたが、赤線の時代をへて昭和40年代の後半にソープ街へと変貌を遂げました。*2

ソープランドに混じって、赤線時代のものと思われる古い建物が残っています。

パラダイスビルの隣にある民家。1970年の住宅地図*3 には、「旅館三日月」と記されていますが、売防法施行以前は、赤線の建物であったと思われます。

「バーバラ」という屋号の店があったあたり。*3

料亭のような雰囲気です。

【参考文献】

*1 長尾折三:高松新繁昌史(宮脇開益堂,1902)P.65,P.68

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.84

*3 善隣出版社:ゼンリンの住宅地図 高松市(善隣出版社,1971)P.13

城東の風俗街の東浜港寄りの風俗ビルの1階に無料案内所があります。

「ご自由にお入り下さい。」と書かれています。どうやら無人の案内所のようです。

こちらの案内所では、女性が出迎えてくれます。

女性に見えたのは、人形(ラブドール?)でした。

土庄町本町には、昭和の初期、花街があり、赤松楼など有名な料亭がありました。*1

土庄町の中心部を縦断する県道26号線沿いに、狭いの路地の入口があります。

昭和3年の土庄の古地図*2 によると、西光寺の北西に芸妓検番がありました。

地元の方に話しをお伺いしたところ、この路地は「さかえ小路」と呼ばれ、小路の中ほど(写真の奥のクーラーが付いている家のあたり)に芸妓検番があったそうです。この路地は「さかえ小路」と呼ばれ、当時はたいへん賑わったそうです。

花街時代の名残でしょうか。現在もスナックの店舗があります。

西光寺(写真、左側)の向かいに、旧酒喜旅館の建物が残されています。現在は営業していませんが、建物は当時のままです。*2

花街時代の町並みの雰囲気が伝わってきます。

【参考文献】

*1 和田仁:目で見る小豆島の100年(郷土出版社,2000)P.51

*2 井上正夫:古地図で歩く香川の歴史(同成社,2008)p.82

かつては、本牧の代名詞ともなったチャブ屋(外国人を客とした娼館)ですが、その起源は、江戸時代末期、外国人遊歩新道沿いにできた茶屋にさかのぼると言われています。*1

「横浜チャブ屋物語」*1 には、山手警察署裏手の通りに本牧のチャブ屋街があったと書かれていますが、少し南側に寄りすぎているような気がします。

昭和8年の「本牧・小港方面街並図」*2によると、チャブ屋があったのは、旧東泉橋と旧西泉橋のY字路(写真の奥のあたり。当時の道路の形状が残されている場所)付近で、このY字路から東側に延びる通りがチャブ屋街のメインの通りでした。

イトーヨーカドーがあるこのあたりが、チャブ屋街のメインの通りがあった場所と思われます。

大通り沿いには、モリヤホテル、バイオレットホテルがありました。*2 チャブ屋が密集するメインの通りとは別に少し離れた場所にもチャブ屋は散在していたようです。

【参考文献】

*1 重富昭夫:横浜「チャブ屋」物語(センチュリー,1995)P.11-P.12,P.86

*2 中区制50周年記念事業実行委員会:横浜・中区史(中区制50周年記念事業実行委員会,1985)P.687

割烹「まじま」の近くに、料亭だったと思われる建物が2軒ほど残されています。

奇抜なデザインの塀です。

隣の路地にあった別の建物。

玄関の電球。

今回は、平井(東京都江戸川区)の町並みと風俗を散歩します。

平井三業組合は1937~38頃に組織され、戦前は、芸妓250人、芸者置屋45軒、待合30軒以上あり、かなりの規模の花街でした。太平洋戦争時の空襲で壊滅状態となりましたが、その後復興しましたが、時代とともに、接待の仕方や遊び方が変わったため、昭和50年代の中頃に幕を閉じました。

現在は「まじま」だけが、当時の面影を残したまま割烹として営業中です。

高い塀で囲まれています。

当時のままと思われる中庭。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.239-P.240

料理旅館「青柳」の近くに、芸妓組合の建物があります。

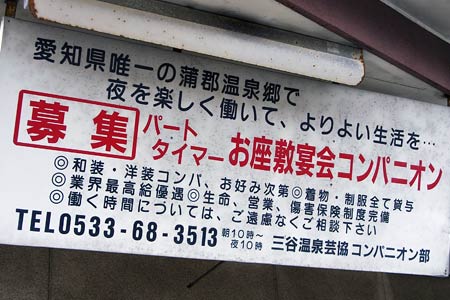

1階にコンパニオン募集の看板が取り付けられています。

温泉に、お座敷コンパニオンはなくてはならない存在です。

正式には、「三河温泉芸妓屋業協同組合」といいます。

三谷温泉の近くに、料理旅館などが建ち並ぶ花街の風情を残した通りがあります。

料理旅館「青柳」。現役で営業中です。

玄関脇の丸窓。

裏口付近の路地。

三谷温泉の中心部にあるホテル明山荘。多くの客が訪れる名門のホテルです。

ホテル明山荘の奥の駐車場となっている敷地に、昭和40年に開業した本格的なキャバレー「みなと」の建物が残っています。

「全調査東海道酒・女・女の店」には、「『みなと』は、夜になると赤、青のネオンが点滅し、三谷へきたときは、まずここへ繰り込んで酒と女に浮かれてから、アバンチュールを求めて小さなバーへくりこむのが客たちのコースになっている。」と紹介されています。

2階建てで、1階にはステージがあり、専属バンドの演奏やダンスも楽しめました。*1

【参考文献】

*1 梅田晴夫:全調査東海道酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.216-P.217

杉栄町の通りから、1本入った路地。

鮮やかな緑色の建物が残されています。城東園の遺構でしょうか。

細かな装飾もあります。

円柱部分は、薄いピンク色です。

杉栄町の通りから西の路地を入ったところに、妓楼風の建物があります。

城東園の名残の建物でしょうか。

現在は、「恋多人」という名のスナックとして営業中です。

昔の雰囲気の残る町並みです。

大曽根駅西側に料理旅館の十州楼があります。ここは、かつて市電(東新町-大曽根)が走っていた頃の終着駅付近で、賑わいを見せていた場所です。

十州楼は、有名な料理旅館です。

この建物は、文化庁の登録有形文化財に指定されています。

現在は、文化財保護のための修復工事のため休業中です。

女子大には、ドレスショップが何店舗かあります。パブやクラブが沢山あるため、ニーズがあるのだと思います。

派手なドレスがズラリと並びます。

歩道にも陳列されています。

価格は安価なほうだと思います。(手前の赤いドレスは2900円)

今回は、女子大(愛知県名古屋市中区)の町並みと風俗を散歩します。

栄ウォーク街(別名、女子大)の無料案内所。

「女子大無料案内所」。

こちらは、別の無料案内所。

女子大♡無料案内所。

明治6年、名古屋に遊廓を設置することが、愛知県議会によって許可されました。大須の北側一帯が指定地で、「北野新地」と呼ばれていました。その後、大須観音堂裏からまっすぐ西へ一帯の広い地域が旭遊廓として、新しく生まれ変わることとなり、以前の北野新地は、元新地と呼びかえられるようになりました。旭遊廓の地域は、吾妻町が南の端で、北へ若松町、花園町、音羽町、東角町、東角町と坂を下り、紫川が北の端で、西は常盤町、東は富岡町、城代町の南北約400m、東西約200mが遊廓の地帯でした。*1

現在も、「常盤通り」という名前の通りがあります。写真の奥に見えるのは、名古屋都市高速道路ですが、このあたりが紫川があったあたり(旭遊廓の北端)でしょうか。

若宮大通りから見た常盤通り。

現在は遊廓の面影はなく、閑散としています。

旭遊廓は、時勢の進展とともに、地域の中央部にあるとの風紀上の問題が論ぜられるようになり、大正8年、旭遊廓の中村への移転の県令が出され、大正12年に歴史の幕を閉じました。*1

【参考文献】

*1 服部鉦太郎:明治・名古屋の顔(六法出版社,1973)P.63-P.67

今回は、大須(愛知県中区)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、初代尾張藩主の徳川義直は質素倹約の施政方針であったため、遊女屋を禁止していましたが、料亭や芝居小屋まで禁止していたわけではありませんでした。2代藩主光友の頃には、名古屋の最初の芝居小屋である橘座ができました。

橘座があった場所は、現在の愛知産業大学工業高校のあたりです。*1

愛知産業大学工業高校の前には、橘座跡の立札があります。*1

尾張7代藩主の徳川宗春は、それまで禁止されていた遊女屋を公認し、西小路、葛(かずら)町、富士見原の3地区に遊廓ができました。3廓のうち、葛町の廓は、橘座があった愛知産業大学工業高校から約200mの古渡稲荷神社の西南に接したあたりにありました。*2

古渡稲荷神社から南西の方角を見たところ。

【参考文献】

*1 川本文彦:街道への誘い. 続(風媒社,2002)P.119-P.125

*2 斉藤光次郎:今昔名古屋旭廓(名古屋豆本第37集)P.2-P.8

武蔵新田の商店街にある食品スーパーのマルエツ。このマルエツの裏側にカフェー街がありました。*1

終戦直前の昭和20年7月。当時の警視庁、憲兵隊、区長、区議会が中心となって、軍需工場で働く産業戦士相手の慰安所をつくろうと、羽田の穴守で戦災にあった業者たちに呼びかけてつくらせたのがはじまりでした。*2

昭和27年刊行の風俗雑誌*3 には、「ここの特色は、1軒の大きなアパートのような店の中に27軒の店がそれぞれに商売をしている集団的売春の家である。」と、武蔵新田の特徴が述べられています。

北西の方向から見た旧武蔵新田カフェー街全景。*1

腰廻りに石材を配しています。*1

「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されていたお宅は(写真右側)は、建て換わっていました。

現在は閑静な住宅地になっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.44-P.45

*2 小林大治郎,村瀬明:みんなは知らない(雄山閣出版,1961)P.114

*3 人情講談(睦書房,1952.8)P.164 「東京赤線地帯・現地ルポ」

本町通り4丁目に、ひときわ目をひく飲食店の建物があります。

スナック店のような店構えです。

鮮やかな緑色のタイルで装飾されています。

入口付近。

鶴見駅東口の繁華街の飲食ビル。

「ミス日本」。

店の入口にあった「バー」のプレート。

余談になりますが、第一回目の「ミス日本」コンテストは、1950年に開催され、山本富士子さんがグランプリに選ばれました。後に大映の映画女優となった山本さんは、「絶世の美女」ともうたわれました。*1

【参考文献】

*1 井上章一:美人コンテスト百年史(新潮社,1992)P.107

御徒町駅近くにある芳賀書房上野支店。

店の入口。

2階へ上がる階段。

オリジナルガチャポン。

アメ横の上野駅寄りにビデオボックスがあります。

「ビデオBOX」という屋号のビデオボックスです。

看板に「全自動」と書かれています。

初期のビデオボックスでよく見かけた個室タイプです。

店内には、ボックス(個室)がずらっと並んでいます。ボックスの上部に貼り付けられているビデオのパッケジーを見て、客は気に入ったボックスの中に入って鍵を閉めます。千円札を入れると自動的にアダルトビデオの再生が始まる仕組みです。

アメ横のおとなのおもちゃ屋さん。

店の側面はガラス張りになっていて、商品が陳列されています。逆立ちになっている看板が面白いです。

ビニール製のダッチワイフ。

前と後、2穴です。

御徒町駅近くの昭和通り沿いに、オリエント工業(有限会社ツチヤ商会)のショールームがあります。オリエント工業は、ラブドール(ダッチワイフ)のトップブランドです。

ダッチワイフが注目されるようになったのは、1956年の日本初の南極観測隊が越冬の間の性欲処理方法として、ダッチワイフが使用されたことでした。このミス南極(隊員たちの間では「弁天さん」と呼ばれていました。)はイグルー(氷で作った簡易住居)の中に置かれましたが、使用した隊員は一人もいなかったそうです。*1*2*3

ショールームの入口。

カタログは有償(300円)です。

南極観測隊以降、ダッチワイフの研究は急速に進みました。*3

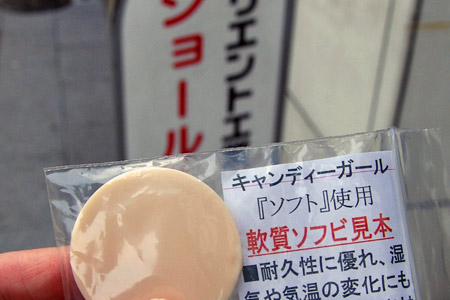

1979年、上野に創業したオリエント工業は、第一号製品の「微笑」から2007年の発売の「キャンディーガールジュエルディーバ」まで豊富なラインナップを持っています。

ラブドールのカタログには、素材の見本が添付されていますので、実際の感触を確かめることができます。

「ソフトビニール」製と「シリコン」製の2種類があります。シリコン製は、リアルな質感が得られる反面、価格が高い、破損しやすい、などの難点があります。

【参考文献】

*1 高月靖:南極1号伝説(バジリコ,2008)p.26-P.29

*2 日本風俗史新聞編纂委員会:日本風俗史新聞(日本文芸社,1999)p.175

*3 下川耿史:男性の見た昭和性相史 part2(第三書館,1993)P.208-P.209

今回は、上野(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

JR上野駅東側の正面玄関口付近

大きな看板の薬屋さん。

その薬屋さんの看板に負けないくらい大きな「男ビデオ」の看板。

1Fから4Fまでがアダルトショップですが、男ビデオのコーナーがある模様です。

二子新地の最盛期には、芸者はたくさんあって、芸者衆は100人くらい、待合は30軒くらいありました。当時、町内会(南第四町内会)は、全部三業組合でしめていました。*1

料亭「春日」は、数年前まで当時の建物と黒板塀の遺構*2 が残っていましたが、つい最近取り壊されて駐車場になったようです。

料亭「やよい」があったあたり。*3

「草紫庵」と書かれた石柱があります。

待合ではなく、料亭だったのは、「仙寅」のみでした。料亭「仙寅」の跡地には、現在はマンションが建っています。

【参考文献】

*1 神奈川県立婦人総合センター かながわ女性史編集委員会:夜明けの航跡(ドメス出版,1987)P.250-P.251

*2 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.174

*3 高津区明細地図(経済地図社,1970)P.79

1970年の住宅地図*1 を見ると、二子新地の料亭は、10軒ぐらいが営業中だったようです。

そのうち、唯一現在も営業を続けているのが、こちらの料亭「やよい」です。

料亭「やよい」の看板。

美しい黒板壁が、当時の様子を偲ばせます。

【参考文献】

*1 高津区明細地図(経済地図社,1970)P.79

二子橋が開通した大正14年頃、建設関係者を相手にした小料理屋が神奈川側の堤防沿いにできはじめ、三業地ができました。

二子神社近くには、「二子三業組合」の銘の入った街路灯が残っています。

三業地は、二子神社西側一帯にありましたが、現在は住宅地になっています。

二子三業組合、二子芸能学校があったあたり。*2

【参考文献】

*1 散歩の達人(交通新聞社,2005.4)P.12

*2 高津区明細地図(経済地図社,1970)P.79

落合橋を渡り、上り坂を登りきった高台に、芸者屋の「仲乃屋」があります。

湯河原の温泉芸者の船岡なかさんの半生を描いた「温泉芸者一代記」*1 によると、「仲乃屋」は、昭和8年頃に建てられました。

船岡なかさんは、大正13年、17歳のときに「赤ペン」に売られてきました。船岡さんの年季は昭和3年に明けましたが、すでに、そのとき、この土地で生涯、温泉芸者としていきることを決めていたそうです。ペン街は、昭和5,6年頃から遊里らしい賑わいを見せ始め、ぺン店や料亭、待合、旅館などが増えました。*1

現在も「仲乃屋」は、健在です。

「仲乃屋」東側の目の前に、「赤ペン」がありました。*1

【参考文献】

*1 井田真木子:温泉芸者一代記(かのう書房,1989)P.10,P.60,P.126

今回は、湯河原(神奈川県足柄下郡湯河原町)の町並みと風俗を散歩します。

湯河原駅の西側、千歳川と藤木川が合流する地点に落合橋があります。

この橋の南側の高台には、かつて「五軒町」と呼ばれた花柳街がありました。湯河原温泉の発展は五軒町をぬきにしては語れない程、往時殷賑をきわめていました。*1

五軒町の由来は、次の通りです。

日露戦争後、湯河原駅の西側に陸軍病院ができ、その病院の米を作るため、落合橋のふもとに水車小屋ができました。水車小屋周辺には、傷病兵の散歩場として公園ができ、人家も出来始めました。そのうちの1軒に、高等馬車の別当をしていた岩崎忠次郎という男がいました。その女房のキヌさんは、なかなの美人で、小料理屋を始めました(大正3年)。たまたま主人が馬車に塗った赤いペンキの残りを、その店の塀に塗ったことから、店は「赤いペンキの家」と呼ばれるようになりました。けれどもそれが幸いしたのか急に店は繁盛し、女房だけでは間に合わなくなり、女の子を5、6人置くようになり、増築もし、栄える一方でした。*1

「赤いペンキの家」通称「赤ペン」を真似て、新しい飲み屋も増えてきました。「白ペン」、「黒ペン」、「金ペン」、「銀ペン」といい、ペン街が形づくられました。しかし、町の人は、「ペン街」という呼び名を好まなかったため、料理屋が五軒できたので、「五軒町」と呼びました。*1

【参考文献】

*1 湯河原若葉会:湯河原のはなし 其の二(湯河原温泉観光協会,1978)P.14 「五軒町由来」

新開地に残るホテルの建物。

沖縄にあるのに、なぜか「ホテル東京」です。

歴史を感じさせる看板。

四つ角にあるホテルだったと思われる建物。

金武・新開地では、コザのような「白人街」、「黒人街」といったテリトリはありませんでしたが、白人専用の店、黒人専用の店が存在しました。白人・黒人とも自分たちの好みの音楽がかかっている店に集まり、店が気に入ると自分たちの専用の店にしました。黒人が集まる店に白人が入店したり、その逆でもケンカが発生しました。沖縄復帰が近づきつつあった頃、新開地を力づくで「黒人街」にしようという黒人集団の動きがありましたが、軍のパトロール強化により、その野望は阻まれました。*1

当時のものと思われる建物が残っています。1992年の写真*2 と比べると、道路が舗装されたこと以外は、ほとんど町並みに変化はありません。

新開地のメインの通り。

クラブSHIMA。

【参考文献】

*1 廣山洋一:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007)P.71

*2 池宮城晃,池宮城拓:沖縄返還(池宮商会,1998)P.192 「二十年目の生き残った歓楽街の姿」

今回は金武(沖縄県国頭郡)の町並みと風俗を散歩します。「金武入口」のバス停で下車。道路の向かい側は、世界最強を誇る米軍海兵隊の拠点「キャンプハンセン」です。

近年、沖縄の米兵は少なくなったものの中東戦争、イラン・イラク戦争そして湾岸戦争において、沖縄の米軍基地は後方支援や偵察など大きな役割を果たし、日米安保による基地提供とは米軍の世界戦略の一貫であったことが、現在では明白になっています。*1

「キャンプハンセン」の向かい側には、「新開地」と呼ばれる米兵相手の歓楽街があり、現在も盛況です。

「キャンプハンセン」の入口の前の通り。

西部劇の映画に出てきそうな町並みです。

繁華街への入口のゲートには、日米国旗がデザインされています。

【参考文献】

*1 池宮城晃,池宮城拓:沖縄返還(池宮商会,1998)P.190

センター通りと接する場所に、かつて、「ワイキキ通り」*1 と呼ばれていた通りがあります。現在は閑静な住宅街ですが、かつてのワイキキ通りは、特飲街でした。*2

1953年、米軍は、特飲街で売春行為が行われ、性病が蔓延していることから、米軍人の立ち入りを禁止(オフ・リミッツ)の措置をとりました。こうしたオフ・リミッツは、米兵向け商売で暮らしを立てていくほかない人々にとっては死活問題であったため、オフリミッツ解除のためのさまざまな努力が行われました。こうしたさなかの1956年、風俗営業にAサイン制度が導入されました。Aサインとは、「米軍による許可済み」のことで、衛生管理や従業員の健康証明などが必要でした。*3

Aサイン取得のためには、改善のための設備投資が必要であり、資金のある業者のみが申請を行ったため、風俗店の数は減少していきました。コザの諸里百軒通り、胡屋(ごや)通り、ワイキキ通りなどでは、業者が沖縄向け(日本人向け)向けの営業に転業しました。*2

飲食店だったと思われる建物。

「KOZA BUNKA BOX」*2 に写真が掲載されている白瓦屋根の民家。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 沖縄市平和文化振興課:Koza ひと・まち・こと 写真がとらえた1970年前後 あなたが歴史の目撃者(沖縄市,1997)P.11 「歓楽街分布図(1960年頃)」

*2 山崎孝史:KOZA BUNKA BOX 4号(沖縄市企画部平和文化振興課,2008)p.42-P.44「USCAR文書からみたAサイン制度とオフ・リミッツ」

*3 那覇市歴史博物館:戦後をたどる(琉球新報社,2007)P.203-P.204「小野沢あかね:Aサインバーとオフ・リミッツ」

コザ十字路から美越通り(国道329号線)を300mほど進むとバス停の「吉原入口」があります。このバス停の南東側に吉原の風俗街が広がっています。

1950年代はじめ、基地建設に伴い、沖縄各地に米兵相手の特飲街が次々とつくられていきましたが、コザ十字路の南側に後に、「照屋黒人街」と呼ばれる特飲街が成立すると、白人と黒人の対立が目立つようになりました。1952年末頃には照屋の特飲街は、黒人の縄張りとなりましたが、白人相手に商売をしていた一部の業者は、コザ十字路北東にそびえる手付かずの高台に目をつけ、そこに新特飲街が建設され、吉原が誕生しました。つまり、吉原は照屋の特飲街の黒人街化によって誕生した街といえます。*1

「吉原」という名の由来は、東京の有名な遊廓である吉原にあやかったものだそうです。名前の候補として、「美島」、「沖の島」、「三島」などがありましたが、最終的に「吉原」に決定しました。吉原創設の目的は、「白人相手の特飲街」でしたが、1954年7月8日に発令されたオフリミッツが長期化したため、苦境に追い込まれた吉原の業者たちが思いついたのが「沖縄人相手」の商売でした。*1

吉原は、現在は、風俗街として存続しています。「吉原」と書かれた信号機がある交差点は、唯一、美越通りから風俗街を一望できる場所です。ここから高台に向かって一直線に広い通りが延びています。

高台の奥まったあたり。道路が縦横に走り、風俗店が道の両側にびっしりと並んでいます。

木造の建物もあります。

【参考文献】

*1 廣山洋一:KOZA BUNKA BOX 2号(沖縄市企画部平和文化振興課,2000) P.41-P.47 「特飲街・吉原」

八重島特飲街跡の名残を伝える唯一の遺構が1軒あります。

「Waltz(ワルツ)」のネオン看板が残っています。

建物の脇には、駐車場があります。

駐車場の地面には、タイルでハートが描かれています。

八重島特飲街は、1953年の長期オフリミッツなどで打撃を受け、衰退しました。*1

【参考文献】

*1 沖縄市平和文化振興課:Koza ひと・まち・こと 写真がとらえた1970年前後 あなたが歴史の目撃者(沖縄市,1997)P.112

終戦直後の混乱の中で、米兵による婦女子の暴行事件が多発し、一方、軍施設で働く婦女子にもよからむ風評が聞こえるようになったため、1950年2月頃に、コザの住民地区から離れた八重島原(現在の沖縄市八重島1丁目)に米兵相手の特飲街がつくられました。これが「ニュー・コザ」の始まりで、1951年から53年にかけて130軒のバー、クラブが通りにでき、そこで働くホステスだけでも300人を超え、人口も1000人あまりを数えていました。*1

八重島特飲街では、他の特飲街にさきがけて性病検診が実施され、公娼が働く売春街そのものでした。当時の経営者らは、八重島特飲街を戦前の那覇にあった辻遊廓*4 の復活と考えていたようであり、辻において旧暦の二十日正月に実施されていた「ジュリ馬」と呼ばれる行事を八重島で復活させていました。*2

この場所には、数年前までクラブ跡と思われる建物*3 が残っていましたが、現在は更地になっています。

建物の上部の壁に、うっすらと看板の痕跡が残っています。

「BAR(バー)」の文字の痕跡。「R」の文字のところに穴があいているのは、看板が固定されていた跡でしょうか。

【参考文献】

*1 恩河尚:KOZA BUNKA BOX 1号(沖縄市企画部平和文化振興課,1998) P.25-P.30 「コザの時代を考える 台風によってつくられた街」

*2 嘉陽義春:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007) P.48-P.49 「新聞記事を中心に見る特飲街へのオフリミッツ発令(1951~52)」

*3 山城興勝:EDGE Vol2(APO,1996)P.2-P.3「八重島特飲街その後」

【参考記事】

*4 風俗散歩(辻):辻遊廓開祖の墓(2009.2)

銀天街通りから路地を西に入ると、かつての黒人街の名残と思われる町並みが続いています。

照屋の特飲街には当初、黒人も白人も出入りしていましたが、数年たつと黒人と白人の対立が目立つようになりました。やがて集団で行動する黒人側の圧迫を受け、1954年頃までには、白人たちはコザ十字路以北へと追い払われてしまいました。

現在も残るホテル跡*1

現在は、米兵の姿はありません。

街から黒人は去り、写真右のビローの木は2倍に成長しました。*1

【参考文献】

*1 廣山洋一:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007) P.64-P.66,P.79,P.81 「コザ十字路一帯における黒の街と白の街」

今回は、コザ(沖縄県沖縄市)の町並みと風俗を散歩します。

1948年のリビー台風と1949年のグロリア台風により、在沖米軍は施設の約半分を失い、米国統合参謀本部は、沖縄基地を再建すべきか、フィリピンや日本本土に移転すべきか決断を迫られていました。最終的には、約500万ドル(平成10年の価値に換算して約7500億円)の巨費を投じて、沖縄に恒久基地を建設することが決定されました。戦後沖縄の主要企業は、1949年から1950年にかけて次々と設立され、コザを中心とする沖縄の中部地区には、職を求めてたくさんの人が集まり、コザは「基地の街」として急速に市街化されていきました。コザ十字路の南側に位置する照屋では、1950年頃から米兵相手の水商売が始まり、53年頃からは風俗営業が30軒ほど並び、照屋黒人街が成立しました。*1

「Koza ひと・まち・こと」の「歓楽街分布図」*2 によると、照屋黒人街は、現在の銀天街通りを南東に進んだあたりにありました。

銀天街通りを進み、緩やかな坂を登ったあたり。

かつて繁華街だった頃の雰囲気を伝えるスナックの建物が残っています。

「夜の蝶」という屋号の建物。

【参考文献】

*1 恩河尚:KOZA BUNKA BOX 1号(沖縄市企画部平和文化振興課,1998) P.25-P.30 「コザの時代を考える 台風によってつくられた街」

*2 沖縄市平和文化振興課:Koza ひと・まち・こと 写真がとらえた1970年前後 あなたが歴史の目撃者(沖縄市,1997)P.11 「歓楽街分布図(1960年頃)」

現在沖縄に存在する大規模な買売春街は、旧辻遊郭一帯のソープランド街を除けば、ほとんどが戦後アメリカ軍基地を背景に成立したものです。その象徴的な存在の一つが、宜野湾市の真栄原です。真栄原二丁目の新町のバス亭のすぐ前に、「真栄原社交街」と書かれたアーケードがかかる横道があります。*1

住宅地の真ん中に、道路で縦横に区画され、スナックのような店舗が密集した一画があります。ここが、「真栄原社交街」と呼ばれている地域です。

車でのアセクスが多いせいか、付近には大規模な駐車場がいくつもあります。

夕方になると、社交街の中を周回する自動車が増えてきます。

【参考文献】

*1 藤野豊:忘れられた地域史を歩く(大月書店,2006)P.135-P.152

前島のビル街に点在する風俗店。店の入口には、水着ギャルの写真が貼ってありますが...

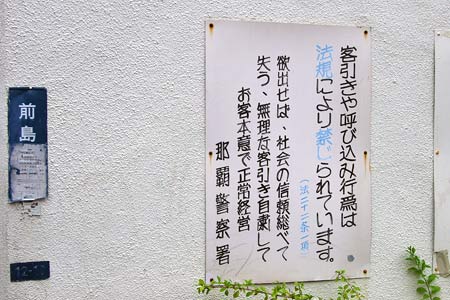

建物の壁には、「環境浄化指定××..夜あそび非行のもと」の貼紙。

「客引きや呼び込み行為禁止」の貼紙。

こちらは、たて看板タイプです。

辻から若狭大通りを北東へ進むと潮渡川に出ます。川にかかる夫婦橋を渡った先のコンビニのローソンのところを右に曲がったあたり(前島三丁目)に風俗店が点在するエリアがあります。

素泊まり¥1,500.-の宿。左隣に風俗店があります。

ディープな雰囲気が漂う店の入口。

入口のドアにオリオンビ-ルのキャンペーンガールのポスターが貼ってある風俗店。

ソープランド、スナックなどが密集する辻の歓楽街には、風俗店の無料紹介所が多数あります。

派手な看板が目につきます。

紹介所のほとんどは、交差点の角にあります。

24時間営業のスーパーの建物の1階にある紹介所。

ほとんどが鉄筋コンクリートのビルに建て変わっている辻の料亭ですが、唯一、当時の建物が残っているのが、料亭「左馬」です。

料亭「左馬」は、はじめ那覇の栄町で繁盛していましたが、辻に戻って、移転開業しました。*1

現在は休業中のようです。

赤瓦屋根の立派な建物です。

【参考文献】

*1 上原栄子:辻の華. 戦後篇 上(時事通信社,1989)P.185

辻の遊廓は、那覇大空襲で焼失しましたが、戦後、バーや料亭が密集する歓楽街として再建されました。

辻のソープランド街の周辺に、料亭が現在も営業しています。

近代的な料亭の建物です。

料亭「那覇」は、1950年に那覇の沖映近くのカーブ川ぎわに開業、270人の女給がいました。料亭「那覇」は、その後、辻に移転しました。

1952年開業の料亭「松之下」。辻での建築第一号でした。経営者は、「辻の華」の著者の上原栄子さんで、まれな美貌の持ち主でした。*1

現在は、近代的なビルに建て替っています。

【参考文献】

*1 比嘉朝進:戦後の沖縄世相史 事と年表でつづる世相・生活誌(暁書房,2000年7月) P.53,P.68

今回は、辻(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

琉球の遊女(尾類(ジュリ))の歴史は古く、300年以上前にさかのぼります。慶長の役(1610年)で徳川家康配下の薩摩軍に敗れた琉球王国は、それ以降日本と中国の両属の形をとり、重税に苦しめられていました。そういう時代に中国からやってきた冊封使の護衛の兵士が半年以上も那覇の租界天使館(戦前の那覇市役所付近)に駐屯していました。男盛りの若い兵士たちの中には、民家に入り込んで婦女子にいたずらをする者もいたため、政府は良家の子女の防波堤とするため、公娼制度を設けました。*1*2

1672年、尚貞王は、各地に分散していた尾類(ジュリ)を辻と仲島に集めて、遊廓を創設しました。その後、渡地にも遊廓が創設され、辻は主に中国からの冊封使や薩摩の役人向け、仲島は、首里などの王族や士族向け、渡地は旅人向けとなりました。1879年の廃藩置県以降は、百姓も遊廓に来るようになり、仲島は地方客相手、辻には、旧士族や金持ちなどが訪れるようになりました。遊廓は、第二次世界大戦中の1944年、米軍による那覇大空襲で焼失しました。*3

料亭松乃下の隣に、木々が生い茂った場所があり、石段を登っていくと、「辻遊廓開祖之墓」があります。位牌が全部で4基並んでいます。

これは、昔から葬られてあった、遊廓創設時代の遊女の遺骨を近年になって貸座敷組合の手で改装されたものです。*4

位牌は、新しいもので、数年前に再改築されたようです。一番左側にある位牌に、「うないみやらびぬ里」と書かれています。

「うない」は、琉球語で「女兄弟」を意味し、「みやらび」は、10代後半の未婚女性を示す言葉です。*3

「ぬ」は共通語の「の」の意味ですので、「うないみやらびぬ里」は、「おんなの里」とでも言えばよいと思います。

右側の3基の位牌には、それぞれ次のように書かれています。*5

花ぬ台 ウトタルヌメー(音樽ぬ前)

花ぬ台 ウミチルヌメー(思鶴ぬ前)

花ぬ台 マカトカニヌメー(真加登金ぬ前)

いずれも首里御殿の女たちと思われる名前です。「花ぬ台」は、辻町の別称のことです。*5

辻遊廓は、約300軒ある妓楼のうち、どこにも、女たちを支配する男性が一人もいませんでした。娼婦か芸者か見分けもつかぬ形で、厳しい辻だけの掟を守って穏健な雰囲気の中で日々の生活を営んでいました。*5

道路の向こう側には、「財団法人辻新思会」の建物があります。

財団法人辻新思会は、貸座敷組合をへて戦後、財団法人になった組織で、辻の神事や辻の芸能を保存継承し、その歴史・文化の経緯を今に伝えています。*6

【参考文献】

*1 那覇市総務部女性室那覇女性史編集委員会:なは・女のあしあと.近代編(ドメス出版,1998)P.366-P.367

*2 徳田安周:おきなわ千一夜 物語沖縄風俗史(南報社,1964)P.140-P.142

*3 渡邊欣雄,岡野宣勝,佐藤壮広,塩月亮子,宮下克也:沖縄民俗辞典(吉川弘文館,2008)P.60,P.488,P.534-P.535

*4 来和雀,渡嘉敷錦水:歓楽郷辻情話史集(沖縄郷土文化研究会,1970)P.16

*5 上原栄子:辻の華. 戦後篇 上(時事通信社,1989)ⅲ,P.64,P.66

【参考URL】

*6 辻新思会の情報

古都首里の大中町に、修理劇場があります。首里劇場は昭和26年創業。*1*2

現在は、ポルノ映画館として営業しています。

建物の前面はコンクリート造りですが、後ろへ回ってみると赤瓦が美しい木造建築であることがわかります。

内部は、昭和の映画館の雰囲気です。

【参考文献】

*1 高瀬進:ピンク映画館の灯(自由国民社,2001)P.6-P.9

*2 はぁぷぅ団:新!おきなわキーワード(ボーダーインク,2003)p,164-P.165

那覇バスターミナル。島内のバス路線の起点です。

バスターミナル内に、木が生い茂った大きな岩があります。

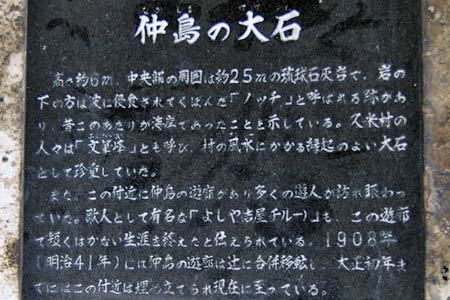

これは仲島の大石と呼ばれているものです。この付近は昔、仲島という地名で呼ばれていて、この岩の近くには仲島遊廓がありました。

那覇には、辻、仲島、渡地の3箇所に遊廓がありました。その歴史は古く、琉球王朝の尚貞王の時代の寛文12年(1672年)に、辻、仲島の遊廓が公認されました。(渡地の遊廓の創設の年代は明らかになっていません。) その後、明治42年に、仲島、渡地の2遊廓は、辻遊郭に移転統合されました。*1

仲島の大石は、風水にかかる縁起のよい石として珍重されてきました。岩の下部には、波で浸食されて窪んだ跡がのこされており、昔はこの付近が海岸線であったことを物語っています。

案内板には、歌人の吉屋チルー(仲島遊廓の遊女)についても言及されています。

【参考文献】

*1 来和雀,渡嘉敷錦水:歓楽郷辻情話史集(沖縄郷土文化研究会,1970)P.15-P.16

松原稲荷通り(大正町)の入口の坂道の途中から石段を降りていく昔の道があります。この道の右手の町並みは土手の斜面に建てられているので、こちらからは家の裏側を見せています。左手の家並みは、6、7軒で途切れて墓地となります。*1

その墓地に、御籠屋清三郎(おかごやせいざぶろう)の墓があります。

古い自然石の台石の正面に「げいこや中」と彫りこまれ、さらに、世話人として芸者さんの源氏名と思われる名前が13人分書かれています。「げいこや」は、「芸子屋」で、団体などを示す「社中」や「連中」の「中」です。墓の傍の由来のを書いた石碑によると、この墓は、剣術師範の御籠屋清三郎が、試合上の逆恨みから、闇討ちに遭い憤死したことに対し、芸者衆が哀悼の志により建てられたものということです。*1

御籠屋清三郎は、相当女性にもてたようです。

少し行くと、右手に狭い石段があり、松原通りに通じています。三次の町が出来て以来、何百年もの間、悲喜こもごもの思いを抱いた人たちが上り下りして磨り減った石です。とりわけ花街になってからは、不遇な女性たちの涙が沁みた石段でもあります。*1

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.30-P.31

今回は、三次(広島県三次市)の町並みと風俗を散歩します。 三次は、広島県北部、すなわち中国地方のほぼ真ん中に位置します。

巴橋西詰のバス停近くに、「松原稲荷通り」と書かれた路地の入口があります。

ここは、かつては「大正町」と呼ばれ、県北唯一最大の公認の遊興歓楽街でした。現在は、スナックが並ぶ町並みになっています。

三次の娼婦は、「三次だんご」と呼ばれていました。辞書によると「ころぶ」の意味の一つに「芸者・酌婦などが隠れて売春すること」とありますが、だんごは丸くて転がりやすい。つまりころぶので「団子」と洒落たようです。昭和33年の売春防止法施行以降は、居酒屋、バー、小料理屋などが軒を連ね、夜になると社用族などでごったがえし、ホステス嬢の嬌声飛び交い、狭い通りはまっすぐに歩けないほどでした。*1

通りの中ほどに、お稲荷さん特有の赤い鳥居の列が見え、その奥に松原稲荷神社があります。現在は周囲が空き地や駐車場となっていて、ちょっと寂しい感じです。

このお稲荷さんは、売られてきた女性たちが対岸の厳島神社参りを口実に脱走を企てることがしばしばあったため、これを防ぐために勧請されたと言い伝えられています。数年前までには、家と家との間の路地に鳥居が並んでいて、花街時代の情緒をよく残していたそうです。世界的に有名な人形作家の辻村寿三郎さんは、この一画がとても気に入っていたそうです。*1

辻村寿三郎さんは、旧満州生まれ。少年時代を大陸で過ごし、終戦の1年前の昭和19年に広島に引き揚げ、広島県三次市で終戦を迎えました。*2

辻村寿三郎さんは、育った料亭で芸者の着物や端切れに親しみ、物心ついたときには割り箸で人形を作っていたそうです。*3

【参考文献】

*1 菁文社:みよし街並み歴史散歩 三次・十日市・八次・酒屋編(菁文社,2007)P.28-P.29

*2 辻村寿三郎公式ホームページ

*3 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)「辻村寿三郎」

府中駅の北側にある旧老松町に、遊廓があり、約100mほどの道の左右に貸座敷が並んでいました。府中は、備後国の国府があった場所なので、政治上重要な土地でした。それゆえ、遊廓も古くから発展していました。*1

当時の面影を残す建物が道の両側に残っています。

逆方向から見たところ。

この場所にも面影を残す建物がありましたが、現在は更地になっています。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.328

福山市内を横断する現在の国道2号線をはさんだ住吉町と御船町に、福山新町遊廓がありました。遊廓があった当時、国道2号線は河川運河でした。*1

住吉町の遊廓跡地。*1

国道沿いに飲食店や風俗店が並んでいます。

この写真の左側に見える有料駐車場が、遊廓の南限でした。旧日本軍の福山第41連隊は、遊廓の南側、現在のバラ公園のあたりにあったので、福山新町遊廓は軍人用の遊廓でもありました。*1

遊廓の北側は、国道2号線沿いにある御船町交番の脇の祠の奥に見える建物のあたりでした。*1

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.299

今回は、福山(広島県福山市)の町並みと風俗を散歩します。

福山駅の北側の東町2丁目、東ガード6番(北)の通りを歩いていると、「ヌードの第一劇場」の大看板が目に飛び込んできます。

ヌード専門の劇場です。

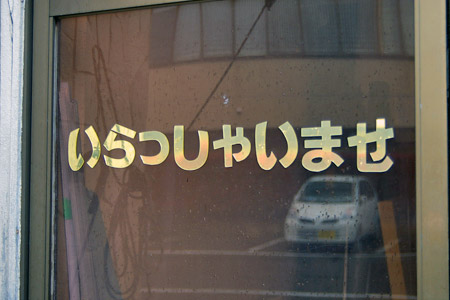

入口付近の「いらっしゃいませ」の看板。

近日大公貝。

旧病院の建物の脇の路地。

窓枠にタイルの装飾のある洋風の建物があります。

2階部分。

何かのマークでしょうか。

遊廓の中心部であったと思われる場所に病院跡の建物があります。*1

1階の入口に円柱の装飾があります。まるで赤線の建物のようです。

「消えた赤線放浪記」*1 の表紙に掲載されている丸い窓。

内部の様子は、病院そのものです。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)表紙

笠岡には、かつて遊廓がありました。*1

山陽本線の線路沿いの道から踏切を渡ったところに、現在もその名残と思われる建物が残っています。

逆方向から踏切のある方向(北側)を見たところ。

別の路地にも、古い建物が続いています。

鮮やかな装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)

函館市電に乗って、宝来町駅で下車します。明治6年、蓬莱町、豊川町、台町に貸座敷の営業許可がおりました。3つの中で、蓬莱遊廓は圧倒的に規模が大きい遊廓でした。

現在も、近くには営業中の料亭があり、花街らしい風情が残されています。

高田屋通り近くに古い建物が残されています。

手のこんだ造りです。

「菊水」と書かれた屋号が確認できます。

【参考文献】

*1 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.95

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)p.28

函館駅の東側。若松町の質屋のある通りが、「セキセン」と呼ばれるスナック街です。*1

セキセンの目抜き通り。「小料理」と書かれた看板もあります。左側は、広い空き地になっています。

細い路地に入ったところにあるスナック。

スナック街の旅館。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)p.68-P.74

青森市内の現在の青柳2丁目あたりは、旧町名で塩町と呼ばれていましたが、明治22年に柳原遊廓ができるまでの間、東北でも一、二ともいわれる遊廓がありました。

塩町に遊廓ができたのは、元禄8年。町の発展策に旅籠町に洗濯女を置くことが許可されたのがはじまりで、寛政11年の調査によると、楼主は10人、娼妓は52人でした。*1

青柳2丁目(旧塩町)に、結婚式場のモルトン迎賓館(写真中央の三角屋根の建物のあたり)がありますが、ここには、寺山修二が中学2年から高校卒業までの5年間を過ごした映画館の歌舞伎座がありました。*2

モルトン迎賓館の前に寺山修司の案内板があります。案内板に書かれている「はくちょう会館」は、モルトン迎賓館が出来る前にあった市立の会館の名前です。

塩町のすぐ北側にある蜆貝町。明治43年の火災後、柳原遊廓は、旭町に移転しましたが、旭町は市の中心部から遠かったため、手近に遊ぶ場所として蜆貝町に三等貸座敷が繫昌しました。*1

【参考文献】

*1 肴倉彌八:青森市町内盛衰記(歴史図書社,1976)P.57-P.65,P.95-P.101

*2 阿部誠也:青森の文学その舞台を歩く 上(北の街社,2007)P.36

第三振興街裏には、スナックや風俗店が軒を連ねています。

レトロな感じの店構え。

入口は、大きな電球?で装飾されています。

電球に見えたのは、実はビール瓶でした。

青森駅前にある飲み屋街の「第三振興街」。スタンドバーが軒を連ねています。

食堂もあります。

赤線跡を歩く【完結編】*1 に写真が掲載されているスタンドバー。

東側の入口。こちらにも「第三振興街」があります。看板左側の白い建物は、公衆トイレです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)p.56

天国のすぐ隣にあるストリップ劇場の「青森DX劇場」。

ピンク色の大きな看板。電車の車窓から見えることを狙ったものでしょうか。

現在は閉館している模様です。

建物の裏側の通り。「青森DX劇場」のピンク色の看板が見えます。

温泉街の南端にあたる浅虫川沿いに、酌婦を置いた料理店だったと思われる妓楼風の建物が残る一画があります。*1

どっしりとした大型の木造建築です。

吸い込まれそうな玄関。

川沿いから見る建物の裏側。もの凄い迫力です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.54-P.55

妓楼風の石造りの建物の脇から延びる「一番坂」。

大湊上町の常楽寺に、霊場恐山まで続く三十三観音の起点となる一番観音があることから「一番坂」と名付けられました。*1

逆方向から見下ろすと海が見えます。付近には木造の旧家も数多く見られます。

「一番坂」の南側にある「ロマンス坂」。

明治43年、大湊地区では初めての演芸場「盛港館」ができ、芝居や歌舞伎、踊りなどが上演されました。大正時代から無声映画の上映も始まり、その後名称は、新興劇場、ロマンス座と変わり、映画専門の劇場になりましたが、一時は、大変な賑わいを見せました。昭和30年代に閉館しましたが、人々が通ったこの坂道の思い出を残すため、劇場の名をとって「ロマンス坂」と名付けられました。*1

大湊上町稲荷神社があった付近から見下ろすロマンス坂。ロマンス座は大湊上町稲荷神社の下の坂の中腹にありました。*1

海岸沿いの旧道を軍港があった方向に行くと、「一番坂」の登り口の角に、料理屋か妓楼のような石造りの建物が現れます。*1

この建物は、昭和10年の大湊町誌*2 の広告欄に掲載されている、「海軍御用達 艀(はしけ)業」の建物と思われますが、軍人さんへの接待なども行われたのかもしれません。

石造りの玄関と木製の扉。

玄関の上部の木彫り装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.52-P.53

*2 笹沢魯羊:大湊町誌(下北新報社,1935)

温泉街の奥まったところ。

ストリップ劇場のいわきミュージックがあります。

純和風の建物。

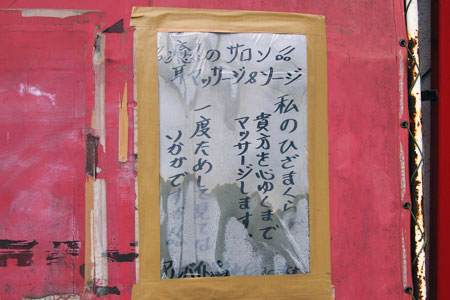

現在は、マッサージサロンとして営業しているのでしょうか。

温泉街に、旧映画館の三函座の建物が残っています。

この建物は、文化財として保存されています。

切符売り場は、鮮やかなタイルの装飾が施されています。

昔、この辺りは「三函」と呼ばれていたそうです。

今回は、いわき(福島県いわき市)の町並みと風俗を散歩します。

いわき市は、1966年に、平市、磐城市などを合併し誕生しました。その後、1994年に平駅はいわき駅と改名されました。

明治の初期、平の遊廓は、最初、材木町、その他に点在していましたが、明治40年に五色町に移転しました。吉原遊廓をまねて大門を建て、酔客をそこまで見送ることが、浜通りの名物となっていました。*1

鎌田町から見た五色町交差点方面。

平町全図*2 に五色町遊廓の場所が記されていますが、それによると、五色町遊廓は、現在の五色町交差点の南側にあったと思われます。

遊廓の東側に位置する鎌田橋。五色町遊廓は鎌田遊廓とも呼ばれていました。*1

【参考文献】

*1 荒川禎三:磐城百年史(マルトモ書店,1966)p.282-P.285

*2 吉成留三郎:磐城平町案内(関内米三郎,1913)

船橋港の近くにあるビジネスホテルの「市松」。

近代的なビジネスホテルになっていますが、敷地の端に古い建物があります。

建物の側面上部に、ローマ字で「HOTELU ICHIMATS」と書かれています。普通は、「HOTEL ICHIMATSU」だと思うのですが、昔は、こういう書き方をしていたのでしょうか。

モダンなデザインです。