今回は、浜松町(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

浜松町駅の山手線外回り・京浜東北線南行ホーム(3・4番線ホーム)の田町寄りに小便小僧があります。

小便小僧に着せられている衣装は毎月着せかえられます。5月は鯉のぼりと金太郎の衣装です。

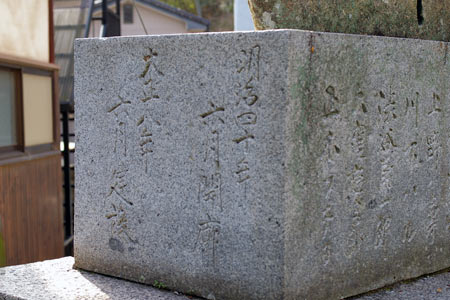

小便小僧の由来は、こちらの石碑の通りです。

発車(発射)オーライ。

今回は、浜松町(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

浜松町駅の山手線外回り・京浜東北線南行ホーム(3・4番線ホーム)の田町寄りに小便小僧があります。

小便小僧に着せられている衣装は毎月着せかえられます。5月は鯉のぼりと金太郎の衣装です。

小便小僧の由来は、こちらの石碑の通りです。

発車(発射)オーライ。

水前寺公園は、肥後藩主細川家によって筑造されました熊本の名所です。入口には、公園を境内とする出水神社の鳥居があって、ここから公園の入口までが参道になっています。

参道の両側には、土産物店が並んでいます。

今回は入門用として、クリームの「瑞喜の華」を購入。

箱を開けるとチューブの「瑞喜の華」が入っていて、「ホカク用 革製品に使用すれば一段と若返り艶が出てきます。医療用、化粧品には使用しないでください。」と書いた説明書きが添えられています。

熊本のゆるキャラ「熊もん」と一緒に記念撮影。

【参考文献】

*1 渡辺信一郎:江戸の閨房術(新潮社,2005)P.216-P.218

*2 蕣露庵主人:秘薬秘具事典(三樹書房,2003)P.237-P.244

熊本市の北東部に位置する子飼(こかい)商店街。

歌手の水前寺清子さんの出身地です。

昔ながらの商店街です。

上野のアメ横に似た雰囲気の商店街です。

河原町にある繊維問屋街。

繊維問屋街の入口。

昭和に建てられた問屋街がそのままの姿で残っています。

学生服の看板。

熊本市街を流れる白川の旧二本木遊廓近くにかかる世案橋(またの名を思案橋と言います)は、色っぽい物語に富んだ橋です。

この橋は、大門から練りこんでは知ったものに出会うという懸念から、白川の渡し船から登楼する遊客が増え、この橋がかけられました。

世安橋は、二本木遊廓とは切っても切れぬゆかりの橋となりました。

「ゆこか二本木戻ろか下宿ここが思案の思案橋」という唄さえ出来ました。

【参考文献】

*1 豊福一喜:熊本夜話(九州新聞社出版部,1929)P.179-P.181

今回は、熊本(熊本県熊本市)の町並みと風俗を散歩します。

旧二本木遊廓の東雲楼跡を過ぎると、モダンな建物が現れます。*1

1階部分は、店舗になっています。

2階には、アーチ型の窓が並んでいます。

タイルの装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.59

国道10号線沿いの「なかよし公園」の東側にラブホテル街があります。別府の繁華街からは約1kmの距離です。

ラブホテル街の向こう側(東側)は海(別府湾)です。

海を望む露天風呂のあるホテルもあるようです。

写真の右側が海、左側がラブホテル街です。

別府市元町の繁華街「梅園通り」に梅園温泉の入口があります。繁華街のど真ん中という独特な立地の路地裏温泉です。

人ひとりがやっと通れるほどの狭い路地を進みます。

スナックのママさんがはいるため、夜0時まであいています。(案内看板より)

脱衣所と円型の浴槽が隣合わせになっていて、浴槽の隅には湯槽があって源泉がボコボコと音を立てて出ています。浴槽のお湯は熱めですので、体が温まります。

温泉街の成人映画館。

別府南映劇場。温泉街に溶け込んでいます。

3本立てで、料金は1500円です。

夜になると、人通りが増えて賑やかになります。

元町の竹瓦温泉近くの風俗街。

風俗無料案内所があちこちにあります。

ソープ・ヘルス専門の案内所。

夜の案内所。

別府の栄町の銀座裏通り。緩やかなカーブを描いて幅の狭い路地が続きます。

昭和30年代、別府温泉には、7,000人のホステスがいて、情こまやかな接客ぶりは評判でした。中でも意にかなったホステスを自由に選択できる「セレクト喫茶」なるバーが人気で、銀座裏通りや柳町のバー街にありました。*1

現在は、居酒屋やスナックとファッションヘルスなどの風俗店が混在する通りになっています。

新宮通りに近いあたり。

【参考文献】

*1 J.F.モンゴメリ:夜のニッポン探検(東都書房,1967)P.108-P.119

今回は、別府(大分県別府市)の町並みと風俗を散歩します。別府駅の北東側に位置する北部旅館街(仲間通り)は古くからの旅館が現在も営業中です。

そのうちの1軒、すずめ旅館は、宿泊(素泊まり)2500円です。看板には、「御泊り」の他に「御休憩」もあります。昔は、休憩のみの利用もできたのだと思います。

豪華なソファーと大きなダブルベッド。艶っぽい雰囲気の調度品など歴史を感じさせる旅館です。

夜になると、別府タワーのネオンが望めます。

田の浦は、江戸時代、風待ちの港として栄え、色街があり、付近に遊女の墓がありました。案内板に記載されている遊女の墓は、おそらく、現在は地蔵寺に移転されたものと思われます。

天神社大明神は、菅原道真が九州で初めて上陸した所に、鳥居が建てられたと伝えられるものです。

鳥居には、「文政5年(1822年)正月吉日と彫られ、永文字屋内真砂が寄進したと残されています。

永文字屋は当時の遊女屋の屋号と思われますが、鳥居の文字は判読困難なほど風化していて、かすかに、”真砂”の文字だけが読み取れます。

門司市街は、格子状に整然と区画されているのが特徴ですが、例外的に昔のままの小路が残っている場所があります。栄小路はその一つで、小路への入口はY字路のようになっています。

栄小路は、中央部分で大きくカーブしています。

バー、居酒屋などのが建ち並んでいます。

栄小路がカーブしているところにあるスタンドバー「直湖」。

現在、地蔵寺にある遊女の墓は、バー「直湖」の女性経営者が、田の浦にあった遊女の墓の見捨てられたような状態を悲しみ、地蔵寺の住職に頼んで墓を移設してもらったものです。*1

【参考文献】

*1 羽原清雅:「門司港」発展と栄光の軌跡(書肆侃侃房,2011)P.352

門司市街庄司町の高台にある地蔵寺。

江戸時代、門司の風待ちの港として繁栄した田の浦には、色街がありました。田の浦の真楽寺と聖山に遊女たちの墓がありましたが、現在は地蔵寺に移されています。*1

1753年から1839年までの5基の墓があります。*1

地蔵寺からは、門司市街が見渡せます。江戸時代に遊里があった田の浦は、関門橋(写真右奥)の向こう側です。

【参考文献】

*1 羽原清雅:「門司港」発展と栄光の軌跡(書肆侃侃房,2011)P.352

門司区栄町にある大衆中華料理店「朋友」の建物。

郷愁を感じさせる1階部分の看板。

1つの木造母屋に複数の店舗が入居していたようです。

いろいろな看板が取り付けれられていて、当時の賑やかさが伝わってくるようです。

住宅街の中にスナック、銭湯などが点在する旧カフェー街。

理容室「良美軒」の建物。

玄関部分は緑色のタイルで装飾されています。

木製の窓枠がいい感じです。

あずま通りの中ほどに、銭湯の日の出浴場があります。

こじんまりとした暖簾が郷愁を誘います。

玄関部分には、宝船のタイル絵があります。

裏側から見た銭湯の建物の全景。

旧カフェー街の路地裏に青いタイルが残っています。*1

建物の側面のかなり広い面積が全体が鮮やかなタイルで覆われています。

庇部分の下側は色の異なるタイルが使用されています。

こちらの部分は、薄い黄色のタイルです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2007)P.73

旧カフェー街のメインの通りだったあずま通りの入口。ここには、数年前まで飲み屋街の入口を示すアーチがありました。*1

現在アーチは、撤去されていますが、電柱のすぐ後ろにアーチのものと思われる支柱の跡が残っています。

現在は、住宅街となっていますが、1軒だけ歓楽街の痕跡と思われるスナックがあります。看板には、「AMERICAMS WELCOME」と書かれています。

カフェー街の東端。もう一つのアーチがあったと思われる場所から。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2007)P.73

今回は、安浦(神奈川県横須賀市安浦町)の町並みと風俗を散歩します。

安浦神社を取り囲む玉垣。この玉垣に、かつての安浦のカフェーの屋号が刻まれています。

「甲子」、「日吉家」、「花の家」、「八千草」は、いずれも「特殊風俗業態(安浦カフェー街)分布図」*1 で確認できる屋号です。

「水明」はカフェー街の中ほどの海寄りの場所に、「蝶々」は北西端にありました。*1

【参考文献】

*1 横須賀警察署史発行委員会:横須賀警察署史(横須賀警察署,1977)P.121-P.150

「特殊風俗業態(安浦カフェー街)分布図」(P.123)をみると、北西側から南東側に向かって、蝶々、朝日、信濃家、久喜、みさき、みそら、田丸家、立花家、初音、浦島、岡本、浜の家、紅葉、みどり、吉野家、水明、甲子、羽衣、小島家、竹吉、千久代、川栄、松竹、花の家、菊の家、岡島家、春の家、八千草、笹本、富久実、清月、新駒、日吉家、双葉、武本、利久、三松、一松、みその、川柳、高砂、三浦家、花月、などの屋号が確認できます。

日本橋花街の南側のエリア(現在の二葉町2丁目付近)にも料亭や置屋が密集していました。1957年の住宅地図を見ると、レストラン「モリヤ」は当時からこの場所で営業しており、その隣には、日本橋三業組合兼日本橋芸妓学校がありました。さらにその隣には、料亭「鈴本」があって、現在は屋号を受け継いだ鈴本ビル(写真右奥の工事中の建物)が建っています。*1

「日本橋三業組合」と思われる建物。

周囲は、マンションなどに建て替わっていますが、1軒だけ当時のままで残っています。

当時の様子が偲ばれます。

【参考文献】

*1 経済地図社:南区明細地図(経済地図社,1957)P.24

今回は、吉野町(神奈川県横浜市南区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の吉野町二丁目交差点に、花街だった頃の遺構と言える「日本橋」と書かれた花街の入口を示すアーチがありました(現在は、撤去されています)。*1

日本橋花街は、大正初年頃から市内各所に増えだした横浜の花街の一つでした。*2

「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されていた旅館「明美」の建物はなくなり、現在は駐車場になっています。

料亭「みどり」があった付近。*3

「料理店」のプレート。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.71

*2 横浜市:横浜市史稿(臨川書店,1985)P.545

*3 経済地図社:南区明細地図(経済地図社,1957)P.22-P.24

神楽坂の東隣。軽子坂(かるこざか)の坂の下にあるギンレイ劇場。

ギンレイ劇場の建物の西側は成人映画館の「くらら劇場」になっています。

入口へは、階段で地下1階に降ります。

近日上映のご案内。

神楽坂の見番通りに面した駐車場の奥に銭湯の煙突が見えます。

路地の階段を下っていくと、銭湯の熱海湯があります。

緑に囲まれた玄関。

堂々とした木造建築です。

神楽坂の魅力は、石畳と黒塀にあります。兵庫横丁は、神楽坂情緒を醸し出す通りです。

旅館「和可菜」。山田洋次監督の「男はつらいよ」シリーズのシナリオ執筆場所として知られる、往年の名女優小暮実千代が経営していた旅館です。

現在でも芸者さんが出てきそうな路地です。

人がすれ違うのがやっとという石畳の階段。

【参考文献】

*1 西村和夫:雑学神楽坂(角川学芸出版角川出版企画センター ,2010)P.202

神楽坂通り(早稲田通り)から見番横丁へ向かう通りの途中に伏見火伏稲荷があります。このあたりは、本多横丁界隈の牛込花柳街とともに、毘沙門天裏の神楽坂花柳街として賑わいを見せていた地域です。

現在も、賽銭と花、そして油揚げが供えられています。

玉垣の料亭や芸者置屋、待合の名前に、当時の栄華が偲ばれます。

田中角栄元首相がいくつかのエピソードを残した料亭「松ヶ枝」の名が彫られた玉垣があります。

神楽坂通り(早稲田通り)から、南側に路地を入ったところに、見番横丁があります。

神楽坂の三業組合は、新検(牛込三業会)と旧検(神楽坂検番)に分かれていました。両検番は戦後に統合して、昭和24年(1949年)に東京神楽坂組合となりました。*1

東京神楽坂組合の建物。

かつては、この道の両側に置屋や料理屋が建ち並んでいました。

【参考文献】

*1 渡辺功一:神楽坂がまるごとわかる本(展望社,2007)P.68

今回は、神楽坂(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

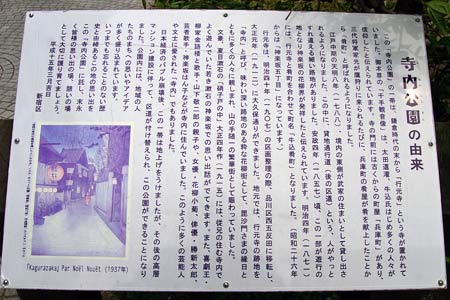

神楽坂を登ると毘沙門天(善国寺)の斜め右側に、平安時代初期から明治の終わり頃まで続く行元寺という由緒ある寺がありました。行元寺の門前町には、岡場所があって、売女は「山猫」と呼ばれ江戸市中に知られていました。神楽坂に花柳界ができたのは、幕末に近い安政4年で、場所はこの行元寺門前町と伝えられていますが、神楽坂芸者の発祥が山猫であったかどうか詳しいことは分かりません。*1

2000年頃、行元寺跡地に超高層マンションを建設する話が持ち上がり、反対運動が起きましたが、結局マンションは計画通り完成しました。*2

この場所には、行元寺が武家地として借地していた時の路地が区道として生きていましたが、マンションの建設により、区道(路地裏)はまとめて消失し、マンション脇に新しい区道が付け替えられました。区道の付け替えで生まれたささやかな新宿区立公園を地元民たちは、行元寺にちなみ「寺内公園」と命名しました。*3

寺内公園には、その由来を記した案内板が設置されています。明治33年、寺内(じない)公園あたりに待合の「吾妻屋」が開業し、これをさかいに、寺内の貸武家地跡は置屋、料理屋、待合ができ花柳界が形成されていきました。*3

【参考文献】

*1 西村和夫:雑学神楽坂(角川学芸出版,2010)P.111-P.113

*2 松井 大輔,窪田 亜矢:日本建築学会計画系論文集(2012.10)P.2407-P.2414 「神楽坂花街における町並み景観の変容と計画的課題」

*3 渡辺功一:神楽坂がまるごとわかる本(展望社,2007)P.54-P.55,P.69,P.211-P.213

渋谷の道玄坂(東急本店へ向かう道)は、若者で賑わう通りです。

現在のヤマダ電機裏には、恋文横丁と呼ばれた路地がありました。

飲食店とヤマダ電機の建物の間が恋文横丁の入口だった場所で、「恋文横丁 此処にあり き」と書かれた木柱が設置されています。

戦後、代々木にワシントンハイツ(在日米軍施設)ができた時、渋谷の街でアメリカ兵と日本人女性が恋仲になることも少なくありませんでした。しかし、そこには、言葉の壁があり、ラブレターを書こうにも、当時の多くの日本人女性は英文が書けませんでした。そこでこの横丁にあった小さな商店主の菅谷さんという男性が代筆していました。この手紙がもとになり、多くの女性が国籍を超えて結ばれました。史実がもとになって物語ができたのは、1953年。丹波文雄が小説「恋文」を新聞に連載したことが最初でした。のちに、田中絹代監督によって映画化されたことで、話は全国に広まりました。*1

【参考文献】

*1 村松伸,東京大学生産技術研究所村松研究室:シブヤ遺産(バジリコ,2010)P.156-P.157

検番(渋谷三業会館)があった円山町の坂道から神泉駅へ向か下り坂が分岐しています。

円山町の背後は急な坂道になっていて渋谷の深い谷底に続いています。かつて、そこに「新泉」という泉が湧いていました。この谷の全域がかつての火葬場で、人を葬ることを仕事とする人々が多数住み着いていました。彼らは泉の湯をわかして「弘法湯」という癒しの湯を提供していました。*1

「弘法湯」は、江戸時代の文献にも出てくる古い共同浴場で、明治18年に佐藤豊蔵という人が経営権を譲りうけ、本格的なお風呂屋として機能し始めました。佐藤家は、のちに弘法湯の近隣地に神泉館という料理旅館を開業しました。料亭ができることによって芸妓屋が開業し、それから円山の花街が広く世間に知られるようになりました。神泉館は空襲で消失し、廃業。その後は銭湯としての「弘法湯」の営業となりました。*2

火災保険地図*3 によると、この駐車場の奥のあたりに銭湯の建物がありました。

道路沿いに、「弘法大師 右 神泉湯道」と書かれた道標のような石碑が残っています。

「明治19年」と刻まれています。

【参考文献】

*1 中沢新一:アースダイバー(講談社,2005)P.64-P.65

*2 倉石忠彦:渋谷をくらす(雄山閣,2010)P.214-P.216

*3 都市整図社:火災保険特殊地図 渋谷区(3)道玄坂方面(都市整図社,1955-1958)

かつて花街であった円山町一帯は、現在はラブホテル街となっていて古い建物はほとんど残っていません。

ラビホテル街に、唯一1軒だけ当時の頃からの建物と思われる民家があります。

風情のある木造建物です。

火災保険地図*1 に「春富久井」という屋号が記載されている場所に残る建物。

玄関先には、庭園があります。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図 渋谷区(3)道玄坂方面(都市整図社,1955-1958)

渋谷の道元坂上付近は、かつては置屋や料亭が建ち並ぶ花街でした。花街の中心となる検番は、道玄坂上の路地を入った場所にありました。

写真の右手前は、戦後からあった氷屋さんです。*1

検番(渋谷三業会館)があった場所には、現在はマンションが建っています。*1

その隣の松木屋は、当時から営業している割烹料亭です。*1

花街らしい雰囲気が残る「万安」。

*1 都市整図社:火災保険特殊地図 渋谷区(3)道玄坂方面(都市整図社,1955-1958)

道玄坂の周辺には、ここ数年で多くの風俗案内所ができました。特に道玄坂小路周辺に密集しています。

1階には、出会いカフェが併設されています。

渋谷最大の案内所。

ビルの地下の案内所。

文化村通りから道玄坂に抜ける「道玄坂小路」には飲食店や風俗店が密集しています。

老舗の台湾料理店「麗郷」。ここから登る坂道の途中にもヘルス店がありあす。

「麗郷」脇の坂道を登ると老舗のヘルス店の入口があります。

坂の上から見たところ、写真の左手前がヘルス店の入口です。

今回は、渋谷(東京都渋谷区)の町並みと風俗を散歩します。

戦後も落ち着きを見せ始めた昭和26年、東横百貨店屋上(現在の東館、写真左)と現在の西館(写真右)の位置にあった玉電ビル(当時4階建て)の屋上との間に、都会では珍しいロープウェイが出現しました。「ひばり」号と名付けられたこのロープウェイは、もともとは東横百貨店屋上の遊園地の遊戯物の一つで、子供たちには大変な人気でした。「ひばり号」は、認可がおりるまでに時間を要したため、開業時には、玉電ビルの所に新館(現在の西館)を建設することが決まっていたたため、昭和28年に運休し、短命に終わってしまいました。*1

それから60年が経過した現在、渋谷駅周辺は大規模な都市開発が進行しています。渋谷ヒカリエからは、東急百貨店東館の屋上遊園地が見えます。東館が閉館する3月31日、屋上遊園地も閉園となりました。

閉園した屋上遊園地(アスレチック広場「わんぱく島」のあたり)。

屋上遊園地「ちびっ子プレイランド」の様子(最終日の3月31日に撮影)。写真手前は、レール走行乗り物遊具の「機関車トーマス」。

【参考文献】

*1 宮田道一,林順信:鉄道と街・渋谷駅(大正出版,1985)P.138-P.139

加古川線、滝野の隣の社駅近くの道路沿い。社町の市街地からは3kmぐらい離れた場所です。

道路沿いに琺瑯看板がたくさん取り付けられた木造母屋があります。

加西市和泉町のホテルの看板。冷暖房完備が一般的でなかった頃のホテルのPRだと思われます。

塩田温泉(姫路)の看板もあります。

今回は、滝野(兵庫県加東市)の町並みと風俗を散歩します。

滝野は、JR加古川線で加古川から約40分の場所にあって、江戸期・大正期は、加古川舟運で栄えた町です。

旧道沿いのこの付近には、芸妓置屋がありました。*1

近年まで割烹旅館として営業していた水月楼の建物。

近くには、名勝「闘竜灘」があります。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)兵庫県No.167 瀧野町

加古川町本町の国道2号線近く。

金沢牛乳の牛乳箱があります。

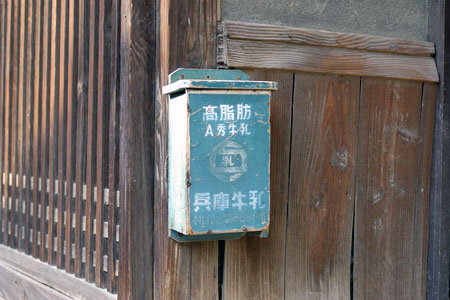

兵庫牛乳の牛乳箱。

二世帯住宅でしょうか。2つある玄関にそれぞれ牛乳箱が取り付けられています。

検番筋の東側の駐車場。駐車場と言えば犬糞看板です。

「愛犬のウンチ気になりませんか。」と優しく問いかける看板です。

木造母屋に取り付けられた立小便禁止看板。

本町二丁目の公園にある看板。「ボクのウンチ気になります。」と、犬の立場からコメントされています。

国道から路地を少し入ったところにある銭湯があります。

現在は休業中のようです。

友栄湯。旧町名の友栄町にちなんだ名前だと思われます。

銭湯の裏側は、長屋が連なる路地になっています。

加古川駅前の大通りと国道2号線が交差した角に、松月旅館があります。周囲には広い道路ができて開発が進んでいますが、昔ながらの風情を保っています。

側面から見ると、奥行のある建物であることがわかります。

入口には、白い質素な暖簾があります。

裏通りにも入口があります。

ベルデモール街の裏の細い路地。長屋の建物は駐輪場として活用されています。

飲食店の建物の裏側にあたります。

折りたたまれた梯子がある建物。

どのようにして使われていたのでしょうか。不思議な光景です。

検番筋から路地を入るとスナックが建ち並ぶ一画があります。

紫色が鮮やかなスナックの建物。

玉屋という屋号の店。

風情のある路地。

加古川の検番筋に「みどり旅館」があります。

1階はうなぎ屋になっています。屋号は旅館と同じ「うなぎのみどり」です。

レトロな看板。

旅館脇の路地は、検番筋を横切ってずっと続いています。

今回は、加古川(兵庫県加古川市)の町並みと風俗を散歩します。

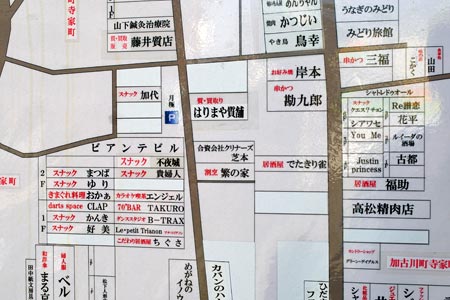

駅前のベルデモール街から寺家町通りを西に向かって、一筋目の北行き道路を通称「検番筋」と呼んでいます。昭和32、3年頃までは、ダンスホールやバー・キャバレーに飲食店等がひしめく、加古川町内の一大歓楽街でした。当時を偲ぶ場所を探すとすれば、スナックが集合するビアンテビル周辺の路地裏に、その名残が僅かに見られます。*1

ビアンテビルには、多数のスナック店が入居しています。

ビアンテビルの対面には、風情のある割烹料理店の建物があります。

加古川芸妓共同事務所があったと思われるあたり。*2

この付近が検番筋と呼ばれていたのだと思います。

検番筋の周辺は、現在も飲食店が集しています。

【参考文献】

*1 新・かこがわ事典編集委員会:新・かこがわ事典(神戸新聞総合出版センター,2006)P.102-P.103

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)兵庫県No.167 加古川

高砂町細工町の民家。

側面開閉型の牛乳箱だったのでしょう。蓋の部分が無くなっています。

宝梅園牛乳。

全国牛乳処理工場名簿(全国乳業年鑑・昭和37年版)には、宝梅園農場株式会社(宝塚市小林町)の記載があり、宝梅園は現在の宝塚市にあった梅園でした。

側面開閉型の牛乳箱なので上蓋はきっちりと閉じられています。

高砂遊廓は、明治の初年頃に私娼が変化して遊廓になったもので、貸座敷が5軒(初開楼、高砂楼、相生楼、松鶴楼、陽気楼)ありました。*1

大日本職業別明細図*2 に記載されている「相生楼」があったあたり。

高砂センター街の南側。

このあたりに高砂芸妓組合事務所がありました。*2

さらに南側には、高砂町料理組合事務所がありました。*2

高砂貸座敷業組合があったあたり。*2

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.128 「全国遊廓案内」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)兵庫県No.167 高砂町

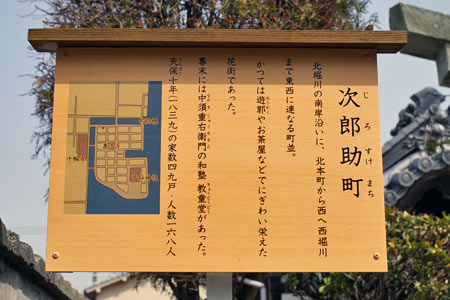

高砂センター商店街近くの旧次郎助町に稲荷神社があります。

稲荷神社に次郎助町の案内看板があります。次郎助町(じろうすけまち)は、かつては遊廓やお茶屋で賑わい栄えた花街でした。

玉垣には、「高砂芸妓組合事務所」と刻まれています。

「高砂料理組合事務所」の名もあります。

高砂町の中心部に、入口に「高砂センター街」と書かれた看板のあるアーケードがあります。

アーチ部分は、明るい黄色で覆われていて、生鮮食料品店などが営業している活気のある商店街です。

店の上部にはレトロな看板が残されていて、歴史を感じさせます。

反対側のアーケードの入口。「次郎助町センター」と書かれています。

旧国鉄高砂線の線路跡沿いを行くと銭湯の梅ヶ枝湯があります。モルタル造りの銭湯です。

建物の裏側は圧巻です。木造建築でありながら、煙突は重厚なレンガ造りで、増改築を繰り返した結果、3階建ての建物になっています。

夜になると、大きな暖簾が出ます。

木製のロッカー。

高砂駅の駅ビルの裏側の旧国鉄高砂線の跡地が緩やかなカーブを描いて続いています。現在は、駐輪場になっています。

表側から見ると2階建てに見えた建物は3階建ての奥行の狭い建物です。

絵に描いたようなトタンの芸術。

錆びついた階段が、いい味を出しています。

今回は、高砂(兵庫県高砂市)の町並みと風俗を散歩します。

結婚式やめでたいとき謡われる、「たかさごやこの浦舟に帆を上げて・・」ではじまる謡曲「高砂」の発祥の地である高砂市では、昭和63年7月にブライダル都市宣言を行いました。*1

駅ビルは曲線を描いています。このビルの後方(現在は駐輪場)には、かつて国鉄高砂線の線路が曲線を描いて通っていました。

ブライダル都市らしく、駅前の古いビルには、高砂良縁センターの看板があります。

ビルの脇に橋のように見える遺構があります。水路がビルの下を流れていたのか、それとも、ここに何かの洗い場があって、それと道路を隔てるためのものでしょうか。

【参考文献】

*1 高砂市:ホームページ「ブライダル都市」

JR蒲田駅東口の中央通りは、飲食店が建ち並ぶ繁華街です。

「エステ」の大看板。

高級感があります。

隣の通りのアカスリ店。

エステの店舗が密集しています。

柳通りには、多数のラブホテルも立地しています。

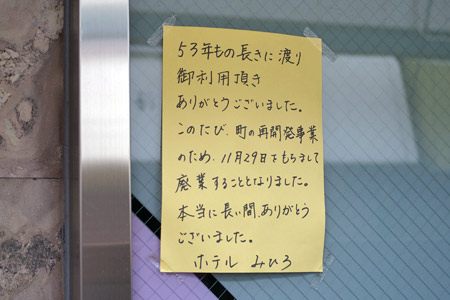

53年もの長きの間、営業してきた老舗ホテルも廃業しました。

モダンな曲線のデザインのホテル。表玄関には、「駅前再開発事業施行地区」を示す看板が取り付けられています。

裏玄関。路地の表側と裏側でそれぞれ玄関を持っているのが、柳通りのラブホテルの特徴です。

今回は、蒲田(東京都大田区)の町並みを散歩します。

京急蒲田駅前の歓楽街「柳通り」。

京急蒲田駅前の一画は再開発計画が進んでいます。

道の両側にスナックが建ち並んでいますが、現在は閉店している店舗が多いようです。

「御自由にどうぞ」と書かれた貼り紙(写真左下)とともに、LPレコードが路上に並べられていました。

吉祥寺の南口から井の頭公園にかけての界隈には、「旅荘」が多くありました。*1

現在は、閑静な住宅街ですが、当時の名残と思われる旅館があります。裏口は塀で囲まれています。

井の頭公園の東側にあるひょうたん橋から坂を上がったあたりにも、旅荘がありました。昭和40代の旅荘は、現在のファッションホテルとは異なり、一見料理屋風の建物でした。写真の左側に旅荘「利根川」、右側に旅荘「安楽」がありました。*1

旅荘「安楽」があった通り。

【参考文献】

*1 土屋恂:吉祥寺消えた街角(河出書房新社,2004)P.103,P.106

吉祥寺駅から井の頭公園へ向かう坂道。

坂を下りきったところに、風情のある旅荘があります。

旅荘の裏側のお客様入口。

昭和初期の雰囲気を伝える佇まいです。

ハモニカ横丁は、右から「仲見世通り商店街」「中央通り商店街」「朝日通り商店街」と続き、最後に通りのサインのない「祥和会」と続きます。ただし、この「祥和会」の一部は、かつては小さな飲み屋が連なっていた横丁だったことから、「のれん小路」と称して、今のそのサインは残されたままです。*1

「のれん小路」の飲み屋連店は、新宿東口の和田組マーケットの建て方を参考にしているように見受けられます。間口一間、奥行1.5間の簡易なバラックは、L字型のカウンターの中におかみさんやご主人が一人入り、客は4~5人程度が座るサイズでした。*1

飲み屋が連なっていた頃の雰囲気が残っています。

「のれん小路」 と中央の通りが交差するあたり。

【参考文献】

*1 桑原才介:吉祥寺横丁の逆襲(言視舎,2011)P.35-P.36

吉祥寺駅前のハモニカ横丁は、終戦直後の闇市の姿がそのまま残っている横丁です。

漬物屋の清水屋がある通り。

鮮魚店もあります。

ハモニカ横丁の周囲を高いビルが取り囲んでいます。

「近鉄裏」がピンクゾーンというレッテルを貼られるのは、近鉄百貨店ができた1974年頃からで、たった1年間の間にピンクサロンが50軒ほど出現し、呼び込みが道をふさぎました。やがてその存在はl世界中に発信されるようになり、成田から「近鉄裏」に直行する外国人も増え、「近鉄裏」は世界のアンダーワルドの一つに数えられるようになりました*1

このような状況に対処するため、行政側では武蔵野市の土屋市長が先頭に立ち、ピンクゾーンに近接した所に図書館を設ける計画が実行されました。図書館から200メートルの範囲では、風俗営業ができないためです。*1

図書館のある通りには、客引き禁止の看板が建てられいます。

飲食店脇の客引き禁止看板。

【参考文献】

*1 桑原才介:吉祥寺横丁の逆襲(言視舎,2011)P.91,P.101

近鉄百貨店(現在のヨドバシカメラ)の東側は、いわゆる「近鉄裏」と呼ばれるピンク街でした。

現在、近鉄裏のピンク街があった場所のほとんどは空地となり、銭湯の「よろづ湯」だけがぽつんと1軒営業中です。

昭和の雰囲気を今に伝える銭湯です。

高いビルに囲まれた銭湯の煙突。

吉祥寺の近鉄百貨店(現在のヨドバシカメラ)裏には、1960年代の再開発以前の時期から社交飲食店が集積していました。その姿は、「本町ビル飲食店街」という飲み屋横丁にみることができます。、「本町ビル飲食店街」の看板の下には、ビルの1階部分に通路をとった横丁が続いています。*1

奥行のある飲み屋横丁。

横丁の向こう側には、小路をはさんでさらに次のビルも同じように横丁が続いています。

向こう側のビルから本町ビル飲食店街を見たところ。

建物と建物を貫通してできた20世紀初頭のパリのパサージュ(路地)と仕組みは同じです。*1

【参考文献】

*1 桑原才介:吉祥寺横丁の逆襲(言視舎,2011)P.82-P.94

忠海村向町(現在の竹原市忠海中町2-4)にあった貸座敷は、忠海港に隣接する海岸脇の川下(かわしも)地区へ移転しました。

元旅館の建物。裏側から見ると大きさが実感できます。

海寄りの長屋の建物。

「川下」の名の残る電柱番号札。

今回は、忠海(広島県竹原市)の町並みと風俗を散歩します。

忠海は、竹原市の東に位置し、瀬戸内海を結ぶ重要な港として発展しました。忠海駅前には、江戸時代の面影を残す商家が残っています。

明治17年示達の貸座敷営業許可地に、忠海村向町(現在の竹原市忠海中町2-4)が指定されましたが、街中であったため、川下地区へ移転となりました。

旅館の建物。

スナックが1軒あります。

明治30年、市街地の北部に後の朝日遊廓に発展する貸座敷の免許地指定されました。朝日遊廓の初期の営業者数は、12軒でしたが、日清・日露戦争後の明治43年には58軒と、十数年で5倍近くに増加しました。*1

写真のこのあたりには、遊廓の表門がありました。*2*3

裏門があったあたり。*2*3

遊廓の中心部。現在は病院が建っています。

遊廓の西側の通り。*2*3

【参考文献】

*1 加藤政洋:(朝日新聞社,2005)P.36-P.42

*2 呉市史編さん室:呉・戦災と復興(呉市,1997)付図「呉市街地復元図(昭和16年当時)」

*3 池田幸重:呉案内記(田島商店,1907)P.104

中通の歓楽街は、れんが通りと直行する数本の細街路で形成されています。麗女通の北東側には「有楽街」と名付けられたエリアがあって、ここにはスナックやキャバレーが密集しています。

今では珍しくなったグランドキャバレー。

夜になると艶めかしい雰囲気になります。

夜の有楽街。

今回は、呉(広島県呉市)の町並みと風俗を散歩します。

呉市は、明治後期を通じて軍港を有する都市としての性格を強めつつ都市化が進みました。「麗女通」と名付けられた通りは、「夜の歓楽郷」と呼ばれた「中通」のなかでも「カフェー喫茶店街」を形づくっていた通りで、作家の菊池寛が遊んだことでも知られています。*1

「麗女通」は「うるめどおり」と読みます。

軍港内にあった麗女(うるめ)島にちなんで名付けられました。1

麗女(うるめ)島は、神話に登場する市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、紫式部(源氏物語の著者)、弁天様(七福神の一つで海辺や水辺にまつられる美しい女神)などのうるわしい女性がかかわり持った島で、このことが、「うるめ島」の地名の由来であるとされています。2

現在は、海上保安大学校の沖合に、大麗女島と小麗女島があります。

現在の麗女通は風俗店や飲食店が密集する歓楽街の中心地になっています。

麗女通はれんが通りと交差し、東側へ続いています。

【参考文献】

*1 加藤政洋:(朝日新聞社,2005)P.36-P.42

*2 久保田利數:川原石ものがたり(呉尚古の会,1972)P.1-P.10

音戸町遊廓の南端に、開廓記念碑があります。遊廓が開設されたことを記念した碑が建っているのは、珍しいケースと言えます。

台座には、遊廓開設者の名前が刻まれています。

明治四十年開廓と彫られています。

開廓記念碑は、遊廓のメインストリートを見つめるようにして建っています。

音戸町は、関西における六大港の一つだったため、遊女も昔からいましたが、音戸町遊廓ができたのでは、明治38年で、貸座敷8軒、娼妓85人の規模でした。*1

音戸町鰯浜の通りから、北側へ入ったところが遊廓への入口です。

遊廓があった通りの突当りには、芝居小屋の音戸座がありましたが、現在は跡形もありません。平成16年頃までは、写真右手前のあたりに名残のある古い民家がありましたが、現在は無くなっています。*2

逆方向から見たところ。

高台に登ると、瀬戸内の海と音戸大橋が見渡せます(写真右手前が音戸町遊廓)。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.135-P.436 「全国遊廓案内」

*2 千田武志:呉・江田島今昔写真帖(郷土出版社,2004)P.64

古い町並みが残る音戸町鰯浜。

レトロな銭湯があります。

「桜湯」と書かれた京行燈。

建物の下部は、煉瓦造りです。

今回は、倉橋島(広島県呉市)の町並みと風俗を散歩します。倉橋島は、呉市の南方の瀬戸内海に浮かぶ島で、呉とは音戸大橋でつながっています。

音戸町鰯浜には、古い町並みが残っています。(写真奥に見えるのは、音戸大橋のループ式の取付道路です)

音戸大橋西詰近くに、元アイドル歌手の城みちるさんの生家の城谷本店があります。*1

丸型の郵便ポストが映える美しい民家です。

城みちるさんは、1973年12月、「イルカに乗った少年」でデビューし、甘い歌声とマスクでいちやくスターダムにのぼり、翌年にはレコード大賞新人賞をとりました。3年後の20歳のときに、父親の家業の電器屋を継ぐために、突然、芸能界を引退しましたが、その後、芸能界への復帰を果たし、現在も歌手・タレントとして活躍されています。*1*2*3

【参考文献】

*1 週刊明星(1976.9.12)P.173-P.174 「ヤングアイドル城みちる引退の陰に秘められた伊藤咲子との交際」

*2 週刊平凡(1976.9)P.38-P.39 「城みちるが突然、歌手の座を捨て引退」

*3 週刊平凡(1986.3)P.108-P.109 「『イルカにのった少年』から12年 あの城みちるが電気店主を捨て芸能界復帰へ」

登富町商店街近くの美容室。自転車置き場の看板の脇に牛乳箱があります。

通津牛乳の牛乳箱。通津は岩国市の町名です。牛乳箱には子供の顔が描かれています。

岩国駅前の旧10番町バー街の近く。

カミムラ牛乳の牛乳箱。「牛乳は美と健康のカップル」です。

岩国のローカル新聞である「興風時報」の記事によると、岩国では登富町界隈に遊廓があって、大正末までに8軒ほどの貸座敷がありました。日中戦争が始まる頃になると、帝人や東洋紡などの大工場の操業もあって、岩国の町は景気が良く、遊廓は賑わっていました。*1

登富町商店街の奥まったあたりには、古い町並みが残されています。

氷屋さんのあるあたり。

旧町名「新地」の看板があります。

【参考文献】

*1 藤目ゆき:女性史からみた岩国米軍基地(ひろしま女性学研究所,2010)P.22

岩国の錦帯橋の近くの岩国二丁目に、登富町商店街と呼ばれるレトロな商店街があります。

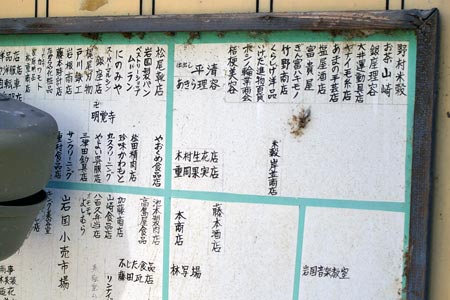

商店が建ち並んでいた頃の案内板。

現在は、静かな商店街です。

反対側のアーチ。岩国市小売市場と呼ばれていたようです。

岩国の下川地区は、基地の影響を大きく受けた地域で、看板がアルファベットで書かれた商店が米軍基地の正門まで続いています。

基地正門前の通り。

洋服屋は特に、アルファベットで書かれた商店が目立ちます。

パブ・スナックが建ち並ぶ一画。

【参考文献】

*1 宮田伊津美:岩国・柳井今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.23

駅前横丁の中ほどのあたりにあるキャバレー(タレントパブ)。

入口の脇に「岩国初!!初来日」の看板。

建物側面には、自販機が2台あります。

自販機と同じ赤色の掲示板に店内の写真が掲載されています。

駅前横丁の西側に続く通りは、岩国の歓楽街の中心です。

外国人パブなどを中心に、スナックや飲食店が建ち並びます。

中国美人の店。入口の上部には自動車のオブジェ。

アルファベットで書かれた看板で飾られたスナック店。

岩国駅前に、「10番町」と呼ばれていたバー街がありました。

かつてのバー街は、現在は長屋風の住宅地に変貌しています。

わずかにバー街の痕跡が残っています。

一つ奥の通り。スナックの看板が一つだけ残っていました。

【参考文献】

*1 J.F.モンゴメリ:夜のニッポン探検(東都書房,1967)P.208-P.213

今回は、岩国(山口県岩国市)の町並みと風俗を散歩します。

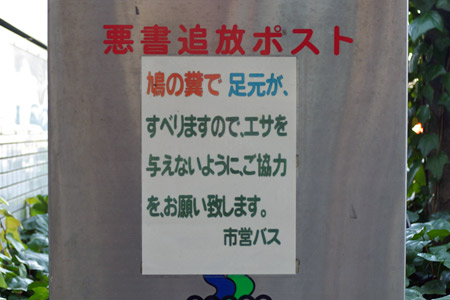

JR岩国駅前のバス停脇に、白ポストがあります。

金属製で重厚感のある箱で、際立った存在になっています。

その存在感のためか、鳩の糞の張り紙の貼り場所ともなっていいます。

箱の側面には、頑丈な鍵が取り付けられています。

糸崎港に面した遊廓跡の裏手には、古い町並みが残っています。

海辺近くの町並み。

壊れた母屋がそのままの状態で放置されていました。

医院だった建物。糸崎遊廓の検梅は、尾道遊廓の駆梅院からの出張検梅でした。*1

【参考文献】

*1 忍甲一 編:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296-P.298,P.322-P.324

今回は、糸崎(広島県三原市)の町並みと風俗を散歩します。

糸崎は、JR山陽線の駅でいうと、新幹線が停車する三原駅の隣の駅です。駅から徒歩10分ほどの距離にある糸崎港は、古くからの良港で、港の東側の松浜には遊廓がありました。

海辺側からみた松浜遊廓跡。各遊廓は、L字型、ロの字型とさまざまな間取りがありましたが、1階は台所、炊事場、風呂などがあり、2階は娼芸妓(ベッピンさん)の部屋でした。*1

木江や御手洗と同様に糸崎にもチョロ(遊女が小船に乗って船員が寝泊まりする船に出稼ぎに行きましたが、その小船をチョロといいました。)がありました。*1

当時の雰囲気が残る古い建物が連なっています。

【参考文献】

*1 忍甲一 編:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296-P.298,P.322-P.324

姫路駅前広場の再開発に伴い、駅の横断通路も改装中です。

商店街の通路脇に白ポストが設置されています。

水色の文字で描かれています。

紋章が描かれている白ポストは珍しいと思います。厳格な印象を受けます。

野里の商店街の南端に位置する「野里銀座商店街」。

看板には、「いつも楽しいお買い物センター」と書かれてして、楽しそうな雰囲気です。

この日は土曜日だったためか、シャッター通りと化しています。

魚屋さんが1軒だけ営業中です。

野里商店街は、梅ヶ枝町の南側に南北に連なる商店街です。

歴史ある商店街には、古い建物が残っています。

古いたばこ屋さん。

「こばた」と読んでしまいそうな看板。

今回は、姫路(兵庫県姫路市)の街並みと風俗を散歩します。

姫路市梅ヶ枝町には、かつて遊廓がありました。*1

1920年発行の「姫路市新地図」*2 の梅ケ枝町付近には、「遊廓」の文字が記されています。

貸座敷が11軒あったそうですが、現在は住宅地になっています。

古い建物も何軒かあります。

奥行のある木造の母屋。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.128 「全国遊廓案内」

*2 大淵善吉:姫路市新地図(駸々堂旅行案内部,1920)

明石駅前の商店街から路地を入ったところに、木造建築の写真館があります。

玄関部分はタイルで装飾されています。

色鮮やかなタイル。

路地はコの字方型になっていて、再び商店街に出ます。写真奥は魚の棚商店街です。

明石駅前の桜町には、高度成長期に、旅館、スタンド、スナック、バー、そしてキャバレーなどが集まって一大「社交街」を形成しました。*1

現在は、居酒屋やスナック店などが営業しています。

「花街ビル」という名前のビルもあります。

「銀座横丁」、「さくら小路」、「白雲通り」などの通りや小路が連なっています。

【参考文献】

*1 現代風俗研究会:20世紀の遺跡(河出書房新社,2002)P.34-P.38111

高層マンションが建ち並ぶなか、かつての遊廓であった建物があります。

昭和30年代に貸座敷から旅館に転用され、その後、住宅に転用されたものです。*1

歴史を感じさせる木造の建物です。

1階部分の格子には、遊廓建築の特徴が残されています。

【参考文献】

*1 現代風俗研究会:20世紀の遺跡(河出書房新社,2002)P.34-P.38

今回は、明石(兵庫県明石市)の町並みと風俗を散歩します。

JR明石駅を下車し、南側のフェリー乗り場の方へ向かって歩くと、錦江橋(きんこうばし)があります。

明石港に面した出島状の中崎には、江戸時代、お茶屋があって風光明媚な場所であったようです。

中崎には、戦前は遊廓があって14の楼が「明石貸座敷業組合」をつくっていましたが、戦後は赤線に移行しました。*1

電柱のプレートには、「シンチ」と書かれています。

1958年の売防法施行後、貸座敷の多くは旅館などに転業したほか。大規模なヘルスセンター、ボーリング場、ローラースケート場ができるなど、新たなスタートをきりましたが、現在はマンションが立地する住宅地に変貌しました。ヘルスセンターの廃墟は2000年に取り壊され、「明石海浜ヘルスセンター」の名にちなんだ「ヘルス明海」という駐車場になりました。*1

【参考文献】

*1 現代風俗研究会:20世紀の遺跡(河出書房新社,2002)P.34-P.38

津山市街の中心部に、古い木造の建物があります。

看板に「西村旅館」と書かれています。

重厚な木造建築です。

細長い煙突。煙突の下部に「火口用」と書かれています。

東新町の「大曲り」(道が鍵型に曲がっている場所)。

軒下に中元牛乳の牛乳箱があります。

津山駅前近くの寂れた感じの商店街。

ケンコウ牛乳の牛乳箱。金太郎のマークが印象的です。

保存地区に指定されている東新町の町並み。

古い銭湯の建物が残っています。

壁面に「福寿湯」と書かれています。

銭湯の脇の小路。

東新町は、出雲街道の中でも、近世、最も栄えていました。

旧天神橋袂の吉井川には船着場があり、船が着くと多くの下船客のために便所がいっぱいになるほど繁盛しました。*1

東新町には、肥後屋、若狭屋、高尾屋、松本屋などの屋号の船宿があって、船宿では料理を出し、性的な待合機能もありました。*1

旧天神橋から東新町へ向かう途中の道。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.396-P.397

津山遊廓があった通り(写真奥は津山城址)。

通りに面して木造のスナックの建物があります。

現在は、営業していないようです。

スタンド「ひとみ」の看板。清酒「加茂五葉」は津山の地酒です。

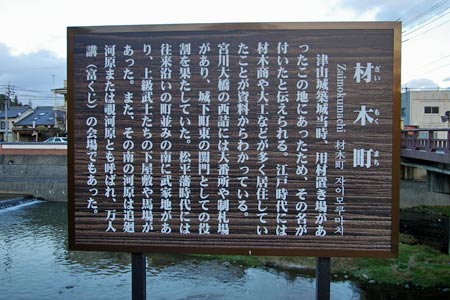

津山市の宮川大橋の袂にある材木町には、江戸時代、(騎射の稽古のための)追廻馬場がありました。

明治維新後、市中においてみだりに芸妓を引き寄せる者があり、風紀が乱れ弊害が出ていたことから、明治4年、津山藩庁は、追廻馬場を集娼地と決め、追廻は後の津山遊廓へと発展しました。*1*2

津山遊廓跡地(「近代岡山の女たち」*2に掲載されている写真と同じアングル)。

付近には、古い建物も残っています。

本琳寺(写真奥)近くの通り。

【参考文献】

*1 津山市史編さん委員会:津山市史(津山市,1974.)P.149-P.152

*2 岡山女性史研究会:近代岡山の女たち(三省堂,1987)P.268-P.280

本琳寺境内に、昭和3年に建立された遊女の供養塔があります。*1

津山遊廓組合事務所の名が読み取れます。

供養塔には、津山遊廓の沿革が記されています。

灯籠に、仲居一同と彫られています。

【参考文献】

*1 津山市史編さん委員会:津山市史(津山市,1974.)P.149-P.152

今回は、津山(岡山県津山市)の町並みと風俗を散歩します。

県北に位置する津山市は、17世紀につくられた城下町です。市街の西側に本琳寺があります。

本琳寺の前に、かつての津山遊廓の入口であった思案橋があります。

かなり風化が進んでいますが、「思案橋」と読み取れます。

遊廓は、思案橋の東側(写真の右奥)にありました。

階段を上ると、湯原観光劇場の入口です。

ロビーの天井には、飾り付けがされています。

ショーが行われていた舞台。

当時の生々しい様子がそのまま残されています。