「巣鴨駅南口一番街」の南側は、飲み屋街になっています。

1階にスナックが入居し2階が居住スペースとなっている長屋風の建物。

昭和レトロなスナック店が連なります。

道を挟んだ反対側のビルの1階にもスナック店が入居しています。

「巣鴨駅南口一番街」の南側は、飲み屋街になっています。

1階にスナックが入居し2階が居住スペースとなっている長屋風の建物。

昭和レトロなスナック店が連なります。

道を挟んだ反対側のビルの1階にもスナック店が入居しています。

今回は、巣鴨(東京都豊島区)の町並みと風俗を散歩します。

巣鴨地蔵通り商店街は、昔ながらのもてなしの心を大切にした商店街として愛され続けています。

巣鴨でかつて一大ブームとなった、赤パンツの店。

巣鴨名物「お地蔵様の赤パン」。

さまざまなタイプの赤い下着が販売されています。

HOTEL「Villaマツノミ」の裏に、ストリップ劇場「明野劇場」の廃墟があります。コンクリート造りの建物の周辺には草が茂っていて、入口の「明野劇場」の文字がかろうじて確認できる状態です。

そもそもこの小屋は、昭和40年代に「明野第一劇場」という名前で芝居小屋として出発しました。やがて大人のためのヌードシアターとして発展。一条さゆりや愛染恭子も踊りにきました。しかし、平成6年6月、客の不入りと官憲の摘発が原因で閉館。翌平成7年1月に火事で全焼しました。*1

ストリップ劇場お決まりのステージ。

トイレ。

【参考文献】

*1 中田薫,中筋純:廃墟本3(ミリオン出版,2009)P.182-P.187

県道45号(つくば真岡線の)沿いの新井新田付近。道路に面してラブホテルがあります。

県道がカーブするあたりに、ホテルの案内看板があります。ここが入口のようです。

突如、メルヘンチックなホテルが現れます。

さらに、森の中の道を進むと、別のホテルが現れます。いずれもモーテルの形式です。

今回は、明野(茨城県筑西市)の町並みと風俗を散歩します。

県道45号(つくば真岡線の)沿いの新井新田付近は、ホテル(モーテル)が密集するエリアです。

森の中のレトロなホテル。この周辺には、同様のホテルが数軒密集しています。

ハートのマークの看板。手書き看板が郷愁を誘います。

二人の愛(看板の裏面に書かれています)。

南麻布の有栖川公園近くにある食品スーパーの「ナショナル麻布」は、周囲が大使館に囲まれているため 客層のほとんどは外国人です。

ここでは、通常のスーパーでは扱われていないGEISHA(ゲイシャ)缶が販売されています。

GEISHAブランドの缶詰は、コンビーフでおなじみの野崎産業(現在は川商フーズ)が明治44年(1911年)にカニ缶詰にGEISHAブランド貼り付けして、販売を開始し、翌45年に米国で商標登録を行ったものです。1

現在では、水産缶詰と野菜缶詰はアメリカにおいてはトップクラスのシェアを築いており、西アフリカにおいてはツナとサバを中心に、それぞれの地域で高いシェアを維持しています。2

当時、野崎兄弟商会の責任者であった野崎末男氏は、日本製の缶詰であることを強く印象づける必要があると考えました。日本の言葉で広く外国に知られているのは、フジヤマ、ゲイシャ、ヨシワラなどですが、フジヤマはあまりに通俗的であり、ヨシワラは食料品の商標として感心できないので、ゲンシャなら優美華麗で響きも良いことから、ここに「芸者印」が生れ出ました。*3

缶の側面には、芸者さんが描かれています。

びん長まぐろ(ホワイトミート)のまぐろ水煮缶詰。野菜スープ、サラダ油入りで、たいへん美味しく頂けます。

【参考文献】

*1 野崎産業株式会社社史編纂事務局:野崎産業100年史(野崎産業,1995)P.9

*3 真杉高之:食品と容器(1984,VOL25,No.11)P.558-P.559

【参考URL】

*2 川商フーズホームページ

元麻布二丁目の狸坂を下りきると、Xの形に道路が交差している場所に出ます。

2000年代に入り、麻布周辺は超高層マンションや大型複合施設による開発空間が多く誕生していますが、一方で、その袂に隙間的、裏道的と呼べるような空間も形成されています。*1

交差点から東へ延びる道には、緑が多い住宅街に混じって古い民家や隠れ家的な店舗、事務所などが散在しています。*1

交差点には、細い抜け道が合流しています。この抜け道を行くと、長屋の建物が連なる一画*2 に出ます。抜け道の隣には、高級住宅地の入口への通路があるので、これらも合わせると六叉路のようにも見えます。

【参考文献】

*1 横山 順一:専修人間科学論集. 社会学篇(2011.3)P.163-P.179「港区元麻布の「裏道」を生きる人々の活動実践への注目から」

【参考記事】

*2 風俗散歩:麻布(2013,9)元麻布の長屋

長屋が連なる元麻布の路地に、レトロ電柱が残されています。

現在も消火器箱を取り付ける支柱として活用されています。

電柱のてっぺん部分には、かつての街路灯を思わせるデザインが残されていますが、現在は、蛍光灯の街路灯が取り付けられています。

同じ通りに、約50cmほどの長さに切断されたレトロ電柱があります。現在は、手前に設置してあるゴミ置き場の看板を固定するための紐を結ぶ支柱として活用されています。根元からちょん切られずに、現在も残っているのは貴重な遺構であると言えます。

トマソン(無用の長物)の命名者の赤瀬川原平さんは、切断された電信柱や樹木のことを、有名な猟奇事件の技法にならって、「阿部定」型トマソンと分類しました。*1*2

写真のレトロ電柱は、レトロ版「阿部定」と分類できそうです。

【参考文献】

*1 赤瀬川原平:路上観察学入門(筑摩書房,1993)P.241

*2 赤瀬川原平:超芸術トマソン(筑摩書房,1987)P.133

元麻布の本光寺の南側に、古くからの長屋が連なる一画があります。

長屋と高層マンションとのアンバランスな対比が印象的です。

もう一つ北側の路地には、昭和の雰囲気がそのまま残されています。

生活感の漂う空間。

「押賣物貰ひ一切御断り」のホーロー看板。現在は、ほとんど見かけなくなりました。*1

押賣(押し売り)は、玄関に居座り、「買ってくれるまで帰らないからな」とバックの中からゴムひもや歯ブラシを取り出し、拒もうものなら、「おれは刑務所から出てきたばかりなんだよ」とすごみをきかせます。そのぐらいなら、買ってやろうかとも思いますが、それがべらぼうに高く、ゴムひもなどは、伸ばしながら測るので、1メール買っても80センチぐらいにしかなりません。押し売りが商売になっていた時代、考えようによっては、いい時代でした。*1

【参考文献】

*1 なぎら健壱:町の忘れもの(筑摩書房,2012)P.216-P.217

麻布十番の古川の東側に広がる住宅街の路地の突当りに銭湯の小山湯があります。

小山湯は、大正十年建築の都内で一番古い銭湯でしたが、平成18年に廃業しました。屋号の小山湯は、かつてこの地が三田小山町と呼ばれていたからと推察されます。*1

入口が独立して付属している構造は、他にあまり類を見ない様式です。*1

2階部分の装飾が見事です。花街の建築を見ているようです。

東京に宮造り銭湯が登場したのは、大正12年の関東大震災の復興期なので、小山湯は、それ以前の建築様式で建てられました。*1

銭湯脇の石段を登ると、煙突が見える場所に出ます。

【参考文献】

*1 町田忍:銭湯遺産(戎光祥出版,2008)P.53

地下鉄南北線の麻布十番駅の東側に、古川が流れています。

古川の東側は、古くからの住宅街で、風情のある木造母家が建ち並んでいます。(写真奥に見えるのは、首都高速道路です。)

川沿いからさらに東側へ入ると、昭和の暮らしぶりを感じる住宅街が残っています。

袋小路になっている場所からは、銭湯の小山湯の煙突が見えます。

今回は、麻布(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

麻布三業地は、大正2年に許可され、戦前は、昭和12~13頃が最も賑わいました。空襲により麻布十番のほとんど全域が消失しましたが、昭和31年頃から2~3年間は、戦後で最も繁盛した時期でした。*1

花街は、現在の網代公園の南側(現在の麻布十番2丁目~3丁目)にありました。数年前まで、この付近に「白水」という屋号の料亭だったお宅の塀がかろうじて残っていましたが*2、現在はマンションに建て替わっています。

このあたりには、見番(麻布三業組合)がありました。*3

見番の南側の路地にも両側に料亭がありました。*3

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.151-P.154

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.118

*3 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)港区 麻布十番方面・溜池方面

三河湾の碧南市側と半田市側を結ぶ衣浦トンネルは、自動車専用の有料道路の他に、歩行者用のトンネルがあります。

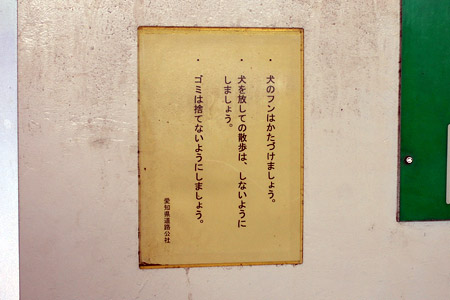

海底トンネルの入口部分の階段の踊り場に「犬の糞お断り」の張り紙があります。

海底のトンネルは約500m。内部は非常に涼しいです。

海底トンネルの中央部分。ここにも「犬の糞お断り」の張り紙があります。

棚尾本通りの商店街に古い長屋風の大きな建物があります。

元理髪店の建物です。

建物の前面は、タイルの装飾が施されています。

「理容」と書かれています。

今回は、棚尾(愛知県碧南市)の町並みと風俗を散歩します。

名鉄三河線の碧南駅の南東の棚尾の本通りから南へ一歩入った通りから八柱神社の北側周辺は、かつては料理屋や旅館などが集まる繁華街でした。

棚尾本通りに面した「太郎吉饅頭屋」の向かい側には、料理旅館の「大坂屋」がありました。

「太郎吉饅頭屋」手前の道を左折したあたりには、銭湯の「栄湯」がありました。

「栄湯」の前の路地を一本入ったところに「芸奴組合」がありました。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:碧南市・高浜市(日本住宅地図出版,1977)P.73-P.74

新川町駅前の商店の脇に、古い自動販売機があります。

ボタンで商品を選ぶ方式です。

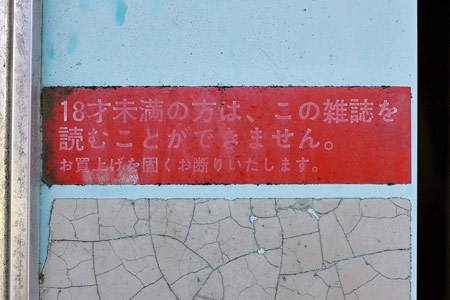

週刊誌の自動販売機。

「18歳未満の方は、この雑誌を読むことはできません。」と書かれていることから、成人向けの週刊誌が販売されていた自販機であると考えられます。

名鉄三河線の新川町駅前の商店街に、飲食店が入る長屋の建物があります。

大衆食堂の建物。

物干し台のような形状のユニークな看板建築です。

丼物一式、うどん、そば。

崖上にある吉文旅館から下るコンクリート階段の左側は、湯本旅館があった場所です。

現在、この場所には大きなラブホテルがあります。

かつての絶景の地「衣浦温泉」は、住宅とラブホテルが混在する町並みに変貌しています。

建物の裏側(崖上側)。こちらにもホテルの入口があります。

崖上から旅館「吉文」跡の建物を眺めます。建物の裏側に装飾はなく、黒塗りの板壁がむき出しの状態です。

側面の壁に「吉文」の「吉」と思われる文字が確認できます。

周囲の電柱の番号札には、「吉文」と書かれています。施設の名前(屋号)が電柱番号札に記載されるのは、珍しいケースです。

建物裏側にある青いタイルの円柱。

旧海岸線であった低地から登るコンクリートの階段。その崖の上に、旅館「吉文」の建物が残っています。

古い住宅地図1 によると、旅館「吉文」は、湯本旅館の南隣とこの場所の2か所に記載があります。片方が本館で片方が別館だったのかもしれません。

料理旅館「吉文」は、昭和29年12月に開業しました。2

旅館の東側の端に円筒状の部分を持つ特異な建造物です。

鱗のようなガラス窓の並びは当時としては、奇抜なデザインだったに違いありません。

建物は、崖の上に南向きに建っています。

【参考文献】

*1 善隣出版社:碧南市・高浜市(善隣出版社,1971)P.14

*2 碧南市史編纂委員会:碧南市史(碧南市,1974)P.952

衣浦温泉の旧旅館街には、昔の面影が残る建物がいくつかあります。

旧「八千草」。旅館だった建物です。

南西方向から見た外観。

2階部分は、窓が二段になっています。

今回は、衣浦(愛知県碧南市)の町並みと風俗を散歩します。

第二次世界大戦の頃、山神町に、東端の海軍航空隊兵士の慰安所設置が要望され、昭和19年に15業者によって、特殊飲食店街が作られ、一時は、市内の一大歓楽街でした。終戦後の昭和29年頃から料理旅館への転業を計画した業者たちが昭和30年に温泉開発を計画してボーリングを行いました。昭和31年に温泉が認可され、温泉街として再スタートしました。当時は、湯本本館が各旅館に配湯していましたが、昭和60頃には湯量も減り、配湯は中止となりました。*1

現在も「衣浦温泉組合」と書かれた行灯が残り、温泉街の名残が見られます。

「寸楽」という屋号が書かれた行灯。

衣浦温泉の名が残る駐車場の看板。

【参考文献】

*1 碧南事典編さん会:碧南事典(碧南市,1993)P.81-P.82

「島武意海岸入口」のバス停で下車し、駐車場があるところから分岐する「積丹岬自然遊歩道」を歩きます。

積丹出岬灯台まで、0.3Km、今回の目的地である「女郎小岩」までは、1.9Kmです。

積丹出岬灯台を過ぎると、道は本格的な登山道となり、「熊出没注意」の看板などもあって、緊張が走ります。

約1時間ほどで、「女郎小岩」に到着。

今回、「女郎」→「遊女」というインスピレーションで散歩しましたが、「女郎小岩」は、遊女とは関係が無く、北海道各地に伝わる義経伝説(奥州、平泉で討たれて亡くなったはずの義経が実は生き延びており、蝦夷地へ逃れ、更に大陸へ渡りチンギス・ハーンに成ったというお話)の中の一つ「シララ姫の悲恋物語」に基づくものです。「女郎小岩」は、シララ姫の化身と信じられ、義経を恋い慕うかのように立っています。

女性の姿・形によく似た岩です。写真左下の船と比べると、かなり大きな岩であることがわかります。

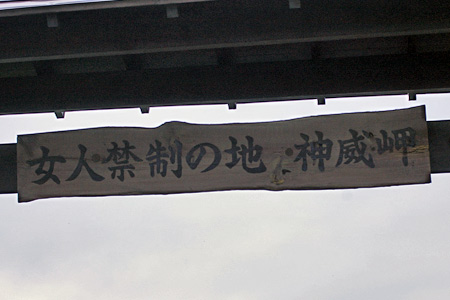

積丹半島の神威岬周辺は、昔から海の難所とされていて、女人を乗せた船の通行が禁じられていました。*1

開拓時代の北海道において、出稼人の多く集まるところに、それを相手とする遊里が生まれるのは常で、松前、江差をはじめ各漁場には、娘子軍(遊女)が集まり、性の安売りが開始されていました。ところが、小樽においては例外で、漁場に次第に滞在者が多くなっても、久しく娘子軍(遊女)が姿を見せませんでした。これには、「神威岬から北へ(小樽も含まれる)女人が渡れなかったこと。=女人禁制という歴史の壁」が原因していたと考えられています。*2

神威岬の突端までは遊歩道が整備されています。

神威岬の先にある「神威岩」。その特異な形から、チャレンカの化身と言われています。

【参考文献】

*1 野中長平:風土記稚内百年史(野中長平,1977)P.47-P.48

*2 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.123-P.125

余市橋を渡ると、「宇宙の湯、余市川温泉」と書かれたビルが見えます。

銭湯の余市川温泉。キャッチフレーズは、「宇宙飛行士毛利衛氏が生まれた温泉」です。

建物の屋上には、今にも飛び立ちそうなスペースシャトルのモニュメントが取り付けられています。胴体部分の側面には、アルファベットの「YoichigawaOnsen」と温泉マーク、水平尾翼には日の丸が描かれています。

2階は食堂になっています。ビールとチキンかつ定食(600円)を注文しました。テレビを見ながらのんびりと過ごせます。

明治時代、鰊(ニシン)で栄えた余市町の殷賑は、沢町(円山公園の麓)にありましたが、明治39年に函樽鉄道の余市駅が開業すると、駅と沢町との交通は、大川町を経由してのものだったため、繁栄は、大川町に移ってきました。*1

このあたり(名店街家具センターのある通り)には、映画館の「余市座」がありました。*2

大川町に気風で知られた女将中井千代が経営する料亭「千代の家」があり(写真右手前のあたり)、そこを中心に貸席、割烹料亭などが増え、盛り場「桜小路」が評判となりました。*1

この付近(現在の大関書店の裏)には、見番がありました。*2

昭和8年の余市大火のとき、「桜小路」の飲食街と余市座は全焼し、ニシン不漁の時期とも重なり、復興することができませんでした。*1

【参考文献】

*1 余市文芸編集委員会:余市文芸(34号,2009.03)P.28-P.29

*2 余市町郷土研究会:草莽(3号,1998.10)「大正15年当時大川町市街地復元地図」

黒川の歓楽街。色彩豊かなスナックの店舗が建ち並びます。

印象的な看板建築の建物。

長屋風の飲食店舗。

夜になると、看板に明かり灯ります。

黒川の歓楽街の入口に、古い木造建築の居酒屋があります。建物脇の路地を入るとその奥にも木造母屋建ち並んでいます。

「みづほ」という屋号。

裏側は、トタンの芸術です。

奥の木造母屋のガラス窓。「余市ビリヤード」と読めます。

今回は、余市(北海道余市郡)~積丹(北海道積丹郡)の町並みと風俗を散歩します。

余市の黒川町には、スナックや居酒屋が建ち並ぶ歓楽街があります。

歓楽街中心部に、かつての「キャバレーハクチョウ」の建物があります。*1*2

現在は、「よいち銀座はくちょう」という名のデイサービス施設になっています。*1

裏側から見ると、歴史のある建物であることがわかります。

【参考URL】

*1 社会福祉法人よいち福祉会:ホームページ【参考文献】

*2 日本住宅地図出版:余市郡余市町(日本住宅地図出版,1982)P.17

岩内の道の駅近くの歓楽街。

古びた映画館があります。

映画館「ニューシネマ」の入り口。

しぶがき隊の若い頃のポスター。みんな若いです。

映画「ヘッドフォンララバイ」シブがき・17・隊夢トンネルは、シブがき隊の2作目の主演映画。可愛かずみさんが不良グループから助け出した少女「理奈」という役割で登場しました。

岩内市街、ショッピングプラザ・ヤダのある通りに、銭湯の小松湯があります。

建物は新しく、最近改装したように思われる銭湯ですが、現在は休業中のようです。

奥行きのある建物です。

北海道の木造建築をイメージしたデザイン。

岩内の薄田遊廓があった住宅街。

倉島牛乳の牛乳箱があります。倉島牛乳は、北海道岩内郡岩内町の牛乳で、経営は、倉島乳業株式会社(本社は岩内町)です。

箱の側面には、「バター」と書かれています。

近くにあった倉島牛乳の販売所。

【参考URL】

*1 倉島乳業株式会社ホームページ

岩内市街を南北に通る道道840号線に、薄田橋という名の橋があります。ここは、かつて薄田遊廓があった場所です。

薄田遊廓は、明治 二十三年の岩内大火の後、市街に散在していた娼家が移転してできました。*1

昭和5年の「岩内市街図」*2 には、末廣楼、豊精楼、北辰楼などの妓楼名が記載されています。

交差点を東側に折れたあたりには、病院がありました。*2

このあたりには、当時全盛を誇った村上楼がありました。*3

逆方向(南側から)見た薄田遊廓跡地。

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)

*2 岩内町郷土館:昭和5年 岩内市街図(復刻)

*3 岩内町郷土館:明治44年 岩内港明細地図(復刻)

岩内の明治時代の繁華街は、青橋(現在の御崎付近)にありました。*1

「明治の中心街青橋」の石碑があります。

石碑の裏側(民家のブロック塀で見づらくなっていますが)には、「明治は岩内の鰊全盛時代で、その頃、青橋の通りは、商家、妓楼入り交って、殷賑を極めていましたが、明治二十三年の大火後、娼家は薄田遊廓に移転となったこと」などが書かれています。

北海信用金庫の玄関の左に、一本の古い柳の木が残っています。これは薄田橋から中央通りをずっと川が流れていて、川の片側にしだれ柳が並木になって植えられていたものの名残です。*1

現在の大橋家具店あたりに明治から昭和にかけて「金精楼」という料理屋がありました。*2

「金精楼」は、薄田遊廓のの妓楼「村上楼」とともに、岩内の全盛時代に花柳界で名声を謡われました料理店でした。*1*2

【参考文献】

*1 佐藤 十郎:余滴 復刻版(ぱとりあ岩内,2012)今昔場所案内,P.97-P.99,P.296

*2 岩内町郷土館展示物

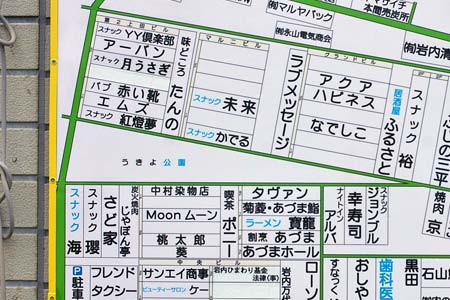

歓楽街の中心部には、公園があります。

うきよ公園となづけられた公園の周囲には、飲食店ががみが密集しています。

この界隈は、大正時代に浮世通りと命名されました。

うきよ公園にある包丁塚の碑。

今回は、岩内(北海道岩内郡岩内町)の町並みと風俗を散歩します。

岩内は、積丹半島の南側に位置し、かつては鰊漁で繁栄した町です。海に近い「うきよ通り」には、スナックや居酒屋が密集しています。

新旧のスナック店が混在しています。

趣のあるスナック店の入口階段。

うきよ公園前のスナック街。

稚内市街を南北に貫く道道106号線(オロロライン)の港三丁目交差点付近(稚内駅と南稚内駅の中間あたり)に古い飲み屋街があります。

ほとんどの店舗は閉店しています。

かつては、賑やかな飲み屋横丁だったのだと思います。

北側の建物の裏側。

今回は、稚内(北海道稚内市)の町並みと風俗を散歩します。

明治時代、稚内は、新興の港町として栄え、商店や旅館が発展しました。遊里は、町はずれの常盤通り(現在の港四丁目、五丁目)に置かれ、福嶋楼、山本楼、北盛楼、堀江楼などが軒を並べました。*1

「稚内市街図」*2 によると、遊廓はこのあたりにありました。

「常盤」の名が残る電柱のプレート。

山本楼の古写真*1 の背景には山が描かれています。旧常磐通りの西側には同じような形の山があります。

【参考文献】

*1 稚内市百年史編さん委員会:稚内百年史(稚内市,1978)P.112-P.117

*2 渡邊紫郎:最新稚内市街圖(渡邊紫郎,1925)

鶴橋商店街を歩くと、キムチなどの韓国文化と日本文化が混じりあったような印象を受けます。

その中で特徴的なのが、内臓肉を扱った精肉店です。さまざまな部位の内臓肉が販売されています。それだけ、需要が多いことを示していると言えます。

豚足などの肉を扱う専門店。

ホルモンの看板。「屠場直売」と書かれている通り、屠場から直接仕入れるルートを持っていることが強みです。

今回は、鶴橋(大阪市生野区)の町並みと風俗を散歩します。

駅近く(西側)の鶴橋は、焼肉やキムチの店が集まる商店街というイメージですが、これはこの三十年ほどの傾向で、元来の鶴橋は、東側の一画に見られるように、プロ向けの食材などが集まる卸売市場です。

小売商が、衣料、雑貨品を仕入れるために訪れる問屋街として発展してきたという鶴橋の歴史を感じます。*1

迷路のように入りくんだ商店街。

鶴橋卸売市場中央会と書かれた看板があります。

【参考文献】

*1 藤田綾子:大阪「鶴橋」物語(現代書館,2005)P.7

西成区萩之茶屋の地下鉄堺筋線の動物園前駅近く。

ビルの谷間に、小さな空地があります。

ここには、「太子地蔵尊」と、「飛田墓地無縁塔」がありましたが、2010年3月に撤去されてしまいまいた。江戸時代の元和年間(1615年~24年)、飛田に墓地が移され、刑場も置かれました。「太子地蔵尊」はもともと墓地内にあったお地蔵さんで、「太子」という町名の起源にもなりました。*1

長い間、地元で地蔵の世話をしてこられた方が亡くなった後、地権者が地蔵と石碑を排除して更地にしてしまい、どこかに移築したのか廃棄したのか、まったく不明です。悔やまれて仕方がありません。*1

【参考文献】

*1 趙博:パギやんの大阪案内ぐるっと一周〈環状線〉の旅(高文研,2012)P.146-P.147

飛田本通商店街の西側に 簡易旅館が密集している一画があります。

旅館街のメインストリート。

中心部にある大きな旅館。

最近は、安いビジネスホテルも混在しています。

大坂環状線と阪神高速が交差するあたり。 てんのじ村記念碑(上方演芸発祥の地)の近くに古い旅館の建物があります。

建物脇の路地を入った奥まった所が旅館の入口です。

豪華な家具、明るい洋室。気楽できれいな日本間。

温泉マーク。

飛田新地の北側、山王の住宅街。

銭湯の和幸浴場があります。

露天風呂の他、たくさんの種類の風呂があって、のんびりできます。

浴場の中には、次にように書かれた貼り紙が多数貼られています。

「他人の体に触れたり必要以上に近くに座ったり、何度も異常に接近したり、目にして不快な行為をしたり、このような行為をした方は今後入浴をお断りし、警察に通報致します。」

銭湯は、朝から営業しています。

飛田本通商店街を通天閣を世にした入り、少し行くと左手(東側)の路地に「オーエス劇場」の看板が見えます。

小沢昭一さんの「私は河原乞食・考」*1 に、かつての「トビタOSヌード劇場」のことが書かれていますが、現在の大衆演劇「オーエス劇場」の前身だと思われます。

入場料は、1300円とリーズナブルです。

「オーエス劇場」の道を挟んだ反対側の建物も風情があります。

【参考文献】

*1 小沢昭一:私は河原乞食・考(岩波書店,2005)P.63

今回は、飛田(大阪市西成区)の町並みと風俗を散歩します。

山王地区の商店街から、「飛田新地料理組合」と記された大きな看板が見えます。この先は、飛田新地の店がずらっと並ぶ一画です。

飛田新地料理組合。

組合執行部はボランティアで、どれだけ町への想いが強いかが参加基準です。*1

商店街の側には、「飛田会館」と書かれた門があります。

【参考文献】

*1 週刊文春 2011. 7.28

新世界の繁華街に「ビデオ旅館」があります。

近くには、ビデオ試写室。

ビジネスホテルもあります。

ビデオを見ながら泊まれる旅館のようです。

新世界の歓楽街の中心部にある成人映画館があります。

カップルシートがある映画館です。

階段にはポスターが貼られています。

映画館の入口付近。

通天閣の南西側。

数軒の旅館が密集するエリアがあります。

レトロな雰囲気のホテルの看板。

ホテル街の路地は風情があります。

今回は、新世界(大阪市浪速区)の町並みを風俗を散歩します。

新世界は、明治時代、第5回内国勧業博覧会の跡地に計画された街区ですが、現在もその当時の道路の形が残っています。

新世界の北半分は、パリをモデルとした洋風の街区で、通天閣に通じる放射状の3つの道路があります。

3つの道路は、東から「合邦(かっぽう)通り」、「玉水通り」、「恵美須通り」と呼ばれ、各街路は、それぞれにテーマ性をもったショッピングモールでした。街路に面した1階部分をすべて洋風の店舗とし店舗様式は、近世ドイツ式に統一されていました。*1

東の「合邦通り」。現在は静かな住宅街になっています。

西の「恵美須通り」。現在は、商店街となっていて、地下鉄堺筋線恵美須駅の入口があります。

中央の「玉水通り(現春日通り)」には、かつてはお茶屋が建ち並んで、ぼんぼりが揺れ、奈良の春日大社の万灯籠のようだといわれ、春日通りと命名されました。*2

【参考文献】

*1 橋爪紳也:大阪モダン(NTT出版,1996)P.80

*2 通天閣観光株式会社:通天閣50年の歩み(通天閣観光,2007)P.8-P.9

大坂環状線の東側、城東区鴫野(しぎの)西2丁目は、巨大マンションが建ち並ぶ住宅地ですが、1本路地を入ったところに、「ゆ」の看板を見つけました。

銭湯の鴫野湯。

和風の建築ですが、デザインはモダンです。

ロケットのような煙突。少し斜めに建っています。

京橋駅の南側、JR環状線と第二寝屋川が交差するあたりは、かつて「アパッチ部落」と呼ばれた在日コリアンの根城でした。*1

JR環状線のガード。

線路脇には、住宅地が続いています。

ガード下の共同トイレ。

【参考文献】

*1 藤木TDC:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.140-P.141

京橋駅近くのJR大坂環状線と京阪国道(国道1号線)とNTT西日本に囲まれたエリア(都島区東野田町)は、ラブホテル街になっています。

ラブホテルの集積度はかなり高いです。

洒落たラブホテルが建ち並びます。写真奥は、JR大坂環状線です。

ホテル街の北端のあたり。

京橋市街の路地裏。

多数の鳥居の絵が描かれています。

ブロック塀の張り紙。

中国語で何か書かれています。

京橋の繁華街のど真ん中に、昭和のレトロ感を大切にしたラブホテルがあります。

すぐ近くにもう1軒のレトロなホテル。

昭和レトロな豪華な看板。

洋風の入口。

京橋駅前の「サンピアザビル」。

1階の入口には、看板が乱立しています。

ビルの中央には、らせん階段があって豪華な雰囲気です。

全館が風俗店です。

今回は、京橋(大阪市都島区、城東区)の町並みと風俗を散歩します。

京橋駅前にランドマークのように建つ「グランシャトー」のビルがあります。外観は城郭を模した奇抜なデザンインになっています。

「グランシャトー」は、サウナ、パチコンコ、ゲームセンターなどが入る総合娯楽ビルです。ビル横には、「シャトー商店街」があります。

「ナイトクラブ香蘭」の中入口。

夜の様子。

JR桜ノ宮駅から、北側に徒歩約15分。大坂拘置所の手前に「差し入れ屋」があります。

「差し入れ屋」は、朝の面会の時間が近づくと大勢の人々の買い物姿が見受けられます。

「差し入れ屋」は数軒が並んでいます。こちらは「放免屋」という屋号の店。

大坂拘置所の入口。

桜ノ宮のラブホテル街。建物はすべて大型で、集積度の高いラブホテル街です。

建物のデザインもメルヘンチックです。

価格もリーズナブルです。

一年中クリスマス気分が味わえるホテル。

現在の大阪で、川の土手沿いにあるラブホテル街を探すと、十三と桜ノ宮ということになりますが、そのうち桜ノ宮は、古典的なムードをたたえたリバーサイドのホテル街です。*1

桜ノ宮ホテル街の古典的ムードは、毛馬桜之宮(桜宮神社)によって演出されています。

このあたりは、昔から桜の名所として知られていて、明治18年の大洪水によって一度荒廃しましたが、その後、大阪市によって毛馬桜ノ宮公園として整備され、多くの市民に愛されています(案内板より)。

毛馬桜之宮の参道のすぐ近くまでラブホテルが迫っています。

土手から緩やかな坂を下るとラブホテル街の中心部です。(写真左側は、毛馬桜之宮)

【参考文献】

*1 中沢新一:大坂アースダイバー(講談社,2012)P.200

今回は、桜ノ宮(大阪市都島区)の町並みと風俗を散歩します。

桜ノ宮公園は、明治18年の大洪水の後、整備された河川公園で、この地は、昔から桜の名所として知られていました。

公園の南側に位置する桜ノ宮橋。かつては銀橋と呼ばれていました。

戦後いち早く(昭和20年代半ば)、銀橋の近くに連れ込みホテルが建ち始めました。最初は木造ホテルで、最も有名だった「銀橋ホテル」は、木造二階建て、全室タイル風呂、テレビ付きでデビューしました。場所は、「桜宮ホテル」、「銀橋御苑」とともに、橋の下流にありました。*1

国道1号線沿いのラブホテルは、やがて北のエリアに進出し、西日本一のラブホテル街が形成されました。*1

大川の対岸から見ると、桜ノ宮公園の向こう側にラブホテル群が見えます。まさに、リバーサイドホテル*2 です。

桜ノ宮のホテルの歴史は、「さかのぼれば太閤秀吉の時代の夜鷹にはじまる。」という説もあります。秀吉が大阪城を築く際に全国からたいへんな数の労働者が動員され、その男たちを慰めたのが桜ノ宮付近にたむろしていた夜鷹だったわけです。*1

明治になると、対岸に造幣局がつくられ、その中に見事な桜並木が植えられて、年に一度、桜の季節になると一般公開されるようになり、一段と発達しました。造幣局の「通り抜け」は、大阪庶民の春の一大イベントとなり、対岸には料理屋や連れ込み宿などができました。*2

【参考文献】

*1 近藤利三郎:なつかしの関西ラブホテル60年裏のうらのウラ話(レベル,2006)P.22-P.25

*2 中沢新一:大坂アースダイバー(講談社,2012)P.200

報徳二宮神社近く、「玉藻小路」と名前のついた小さな長屋の一角。

喫茶店の「日光珈琲」があります。

店舗は明治時代に建てられ、増改築を繰り返し、一時は遊廓としても使われていました。*1

名物のスープカレーを頂きました。

【参考文献】

*1 下野新聞社: とちぎのまち歩き~ほんのりカフェ時間~(下野新聞社,2009)P.44-P.45

東武日光線の上今市駅近くに、瀧尾神社歩道橋があります。道路標識には、「 日光まで7Km」と書かれており、この先から日光街道杉並木(写真右奥)が始まります。

文化財の石鳥居。

境内の奥まったところに、今市遊廓(新地)の関係者が寄進した燈籠があります。*1

新地一同と刻まれています。

【参考文献】

*1 今市史談会:今市史談第11号(今市史談会)P.66-P.71

遊廓のある新開地が朝日町にあって俗に新地と呼ばれていました。現在の東武鉄道上今市駅の東方にあたります。大正11年の「今市絵図」によると春日町今市営林署(現在の広域行政センター)の筋向かいから浄泉寺の下を経て北に延び新地に至る道が画かれているのが新地通りでした。*1

明治40年の「栃木県営業便覧」にも瀧尾神社の東側一本目の道路に「新地通り」の記述があります。*2

新地通りを進むと、東武鉄道の踏切です。

「今市絵図」*2 に、大正期の新地が描かれていますが、この絵図によると、堀に囲まれ新地の周囲は、田畑が広がっていました。

大正4年の国土地理院の地形図*3 には、堀に囲まれ建物が点在する一画が描かれています。

【参考文献】

*1 渡辺武雄:今市の懐旧(渡辺武雄,1991)P.106-P.108

*2 今市市歴史民俗資料館:今市の移り変わり(今市市歴史民俗資料館,1985)P.11-P.12,P.18-P.49

*3 大日本帝國陸地測量部:1/25,000地形図「今市」(大日本帝國陸地測量部,1915)

今回は、今市(栃木県日光市)の町並みと風俗を散歩します。

今市市駅前の商店街に、旅館の看板に従って路地を入ると老舗旅館日光屋があります。

昭和30年当時、今市市内には、芸妓置屋の梅松の家、山陽家、新春の家、年寿々本、年都、春の家、文春の家などがあり、当時の旅館としては、木村屋、つたや、あたみ館、日光屋、村上屋、本多屋、白川屋、からかさ屋、かどや、福田屋、日の出屋などがありました。*1

今市市駅近くの通り。

旅館の看板がありますが、近くに旅館はありません。休憩もOKの旅館だったようです。

【参考文献】

*1 渡辺武雄:今市の懐旧(渡辺武雄,1991)P.84

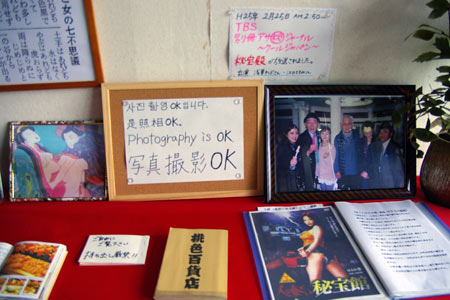

鬼怒川秘宝殿は、純和風の秘宝館です。TBSのテレビ番組「別冊アサ秘ジャーナル」で紹介されました。館内は、撮影OKです。

入口正面の展示品の「鬼怒川お竜」。藤純子演じるお竜を参考にして制作されたものと思われます。*1

「坂東武者出征前夜」。戦におもむく前夜。坂東武者夫婦が別れを惜しむ姿を具現化したものです。*1

豊臣秀吉の5P。*1

【参考文献】

*1 酒井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.72-P.81

東武鉄道鬼怒川温泉駅から3駅の龍王峡駅から徒歩3分のところに、鬼怒川秘宝館がありあります。

秘宝館には、大人の売店とゲームコーナーが併設されています。

大人の売店とゲームコーナーは無料です。

大人のUFOキャッチャー。

「鬼怒川モンロー」。

鬼怒川温泉のくろがね橋。温泉街の中心部です。

彫刻家の峯孝の代表作「プリマベラ(春)」(1972年)のブロンズ像があります。

箱根・彫刻の森公園にも展示されている作品です。

下から見上げてみました。

「全国女性街ガイド」*1によると、鬼怒川温泉には、花の町に16軒の赤線がありました。

現在も「花の町」という地名が存在し、道路の幅が広くなった一画があります。

1階がタバコ屋さんになっている建物。

飲み屋だったと思われる建物。

花の町。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.103

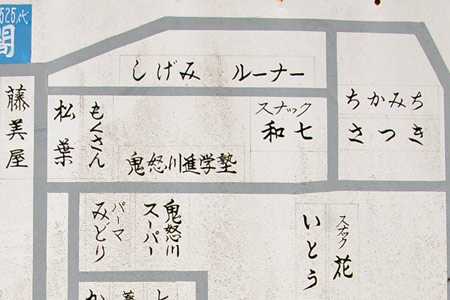

京町の付近に掲示されてた住宅地図を見ると、かつては、スナックなどの飲食店舗が密集していたようです。

現在の京町は、歓楽街的な雰囲気はありません。カラオケスナックが1店舗だけあります。

「松葉」という屋号の店舗があったあたり。

この付近には、料理屋などがあったのかもしれません。

温泉街の中心部からやや南にはずれた場所にある「本町行灯(あんどん)通り」。

本町行灯(あんどん)通りから「京街坂」と名付けられた坂道があります。

「全国女性街ガイド」によると、鬼怒川温泉には、京町と花の町の2か所に赤線がありました。*1

電柱番号札に、「京町」の名があります。この付近に赤線があったのかもしれません。

現在の京街坂に歓楽街の面影はありません。

「全国女性街ガイド」には、「赤線は、”暴力の街”、”ヤマの女”として有名で花の町<通称ヤマという>に16軒52名。町はずれの京町に11軒27名いる。二つとも暴力的に引っ張り、最近は川のたもとまで客呼びにきているから要心。泊は宿へ呼ぶと二千円に素泊まり五百円<万事思い上がった暴利>とられるが、押しかけると千円でオンの字。情緒なし。」と紹介されています。*1

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.103

今回は、鬼怒川温泉(栃木県日光市)の町並みと風俗を散歩します。

鬼怒川温泉は、東武鉄道鬼怒川線の鬼怒川温泉駅から鬼怒川公園駅に至る南北約2kmの範囲にあります。滝見橋から眺めると鬼怒川の両岸にホテル街を見ることができます。

道路の東側が旅館の入口です。この付近のホテルは鬼怒川温泉の中では古く、現在は廃業しているホテルがほとんどです。

名物の「かっぱ風呂」の看板。

かっぱ風呂は、円型の大浴場で、ここからは鬼怒川の流れやロープウェイなど一望できます。

板橋遊廓は、商店街の中に散在していました。現在、その面影を見ることはありません。

現在の板橋三丁目のりそな銀行の東隣あたりには、中島楼がありました。*1

当時のままの建物が残されている岡部医院(板橋三丁目)の対面あたりには、川越楼がありました。*1

王子新道に近いあたりには、武蔵楼がありました。*2

現在の靴屋の「きんぱや」の付近には、宿場一と言われた旅館「伊勢孫」がありました。*3

【参考文献】

*1 上村敏彦:花街・色街・艶な街(街と暮らし社,2008)P.40-P.43

*2 日本文芸社:荷風!Vol25(2010.7) P.48-P.53

*3 日本文芸社:荷風!Vol19(2009.3) P.84-P.86

板橋の仲宿通りに、銭湯の花の湯があります。唐破風が前面に押し出されているので、すぐに見つけることができます。

唐破風の右側が入口になっています。

花の湯の煙突。

待合室には、布袋様?の石像と燈籠があります。

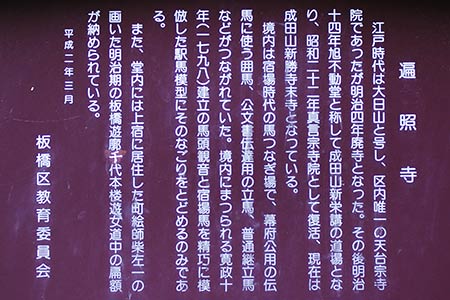

観明寺は、板橋の仲宿の商店街に面した場所にあるお寺です。

境内に鎮座する稲荷神社。

遊廓の柏木楼が寄進した玉垣があります。

「芸妓一同」の名が刻まれた玉垣。

板橋仲宿にある遍照寺。入口は商店街沿いにありますが、注意して見ないと通りすぎてしまいそうです。

板橋遊廓の千代本楼の遊女道中の扁額が納められています(案内板より)。

石畳の路地がしばらく続きます。

奥にはお堂がありますが、中の様子をうかがい知ることはできません。

今回は、板橋(東京都板橋区)の町並みと風俗を散歩します。

板橋旧中山道が下り坂となり、石神井川をまたぐ小橋がありますが、これが区の名前にもなっている「板橋」です。

橋の右端にある日本橋からの距離表示だけが、明治時代と変わらぬ風景です。*1

石神井川の流れ。

現在の橋は、昭和47年に架け替えられたものです。*1

【参考文献】

*1 日本文芸社:荷風!Vol19(2009.3) P.86

黒磯遊廓に通じる新地通りは、現在は新地仲町通りと呼ばれています。

新地仲町通りに、丸大横丁と呼ばれる飲食店街があります。

ビルが1棟だけの横丁です。

スナックや飲食店が入居するビルです。

今回は、黒磯(栃木県那須塩原市)の町並みと風俗を散歩します。

黒磯遊廓は、現在の新地仲通りにありました。警察署(現在の黒磯駅前交差点)から北西方向に「新地通り」が伸び、その先の十字路のところに遊廓がありました。*1

十字路付近のみ道路の幅が広くなっている場所があります。

「黒磯町地位等級略図」*1 によると、遊廓があった交差点付近は人家の密集地帯であった四等地に区分され、「新地通り」周辺は、空地が多く人家が点在する五等地に区分されていました。

「新地」と書かれた電柱番号札。

【参考文献】

*1 黒磯市誌編さん委員会:黒磯市誌(黒磯市,1980)P.675-P.676 「黒磯町地位等級略図」

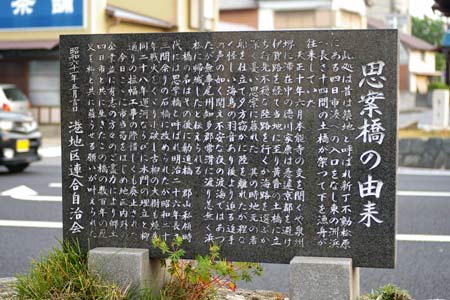

JR四日市駅の北側の国道164号を東に向かって、JR関西線の踏み切りを越えた浜町に「思案橋」があります。

日本中に「思案橋」と名づけられた橋は、多々ありますが、どれも遊廓と切っても切れない関係にあります。つまり、江戸吉原の思案橋をはじめとして、一般的には各地の遊里の入口近くに見られる橋を「思案橋」と称しています。それは、「遊廓へ行こうか戻ろうか思案を重ねて、そのあげくに渡らずにおれぬことから、この名がある。」と言われています。ところが、四日市「思案橋」については、遊廓との結びつきで考えると、遊廓があった場所と橋の場所が離れすぎていて、思案して決断する場所としては、不適当と言えます。*1

四日市「思案橋」は徳川家康に由来します。天正10年(1582)6月2日未明、本能寺に滞在していた織田信長が家臣の明智光秀による襲撃を受け50歳の生涯を終えた時、堺に滞在していた徳川家康は伊賀越によって伊勢に入り、海路にて駿河に逃げ帰る折に陸路で駿河に戻るか、もしくは海を渡るか「思案」したことが、その名の由来となっています。

現在は、橋のオブジェと碑があります。

【参考文献】

*1 四日市市港地区連合自治会:思案橋記念誌(四日市市港地区連合自治会,1988)P.16-P.39

三和商店街には、たくさんの出入口があります。食堂の看板がある路地のような通路も入口の一つです。

商店街の天井部分には、屋根の骨組の構造が見えます。

古い商店の看板。

夜になると飲み屋の看板に明かりが灯ります。

JR四日市駅の北側に、商店が集まる長屋があります。

東側に、商店街の入口があります。

明るい商店街。「三和商店街」と書かれた錆びた看板。地元の方の話によると、三和商店街は、かつてのマーケットで、商店などが集まっていたそうです。

西側の入口。

諏訪栄町商店街と隣接する繁華街にある雑居ビルの3階に、「ロッポニカ」の看板を掲げる成人映画館があります。

成人映画2本立てです。

歴史を感じる「にっかつロッポニカ」の看板。

3階の入口まで階段を登る途中にポスターが貼られています。

四日市の歓楽街は、近鉄四日市駅周辺に立地する二番街や西新地がそのの代表です。風俗店や飲食店が密集する通りには、客引き禁止看板が設置されています。

外国語(中国語、韓国語、英語)の客引き禁止看板。

歓楽街の中心的位置にある諏訪公園の前。

歓楽街の北側のはずれ(西新地4丁目)に隣接する住宅街にも客引き禁止看板が設置されています。

今回は、四日市(三重県四日市市)の町並みと風俗を散歩します。

現在の四日市北町は、旧東海道の街道筋であった場所で、遊廓街であり活気がありました。*1

当時からの商店の建物などが、往時の街道筋の雰囲気を伝えています。

貸座敷「いろは」があったあたり。向かい側(写真左手前)には、銭湯の桜湯がありました。*1*2

三滝橋から見た北町。

【参考文献】

*1 旧四日市を語る会:旧四日市を語る第17集(旧四日市を語る会,2006)P.83-P.90

*2 旧四日市を語る会 編. 旧四日市を語る第1集(旧四日市を語る会,1991)附図

かつての遊廓街の通りに、木造三階建ての建物があります。

細い路地を入ると、3階建ての部分が現れます。

美しい黒塗りの板壁。

逆方向から見ると、三階建て部分が天守閣のようにそびえ立っているのが解ります。

橋向の旧遊廓地帯の南側(現在の一身田大古曽)。

この付近にも水茶屋だった建物がありました。*1 現在は、駐車場になっています。

この付近には、古い町並みが残っています。

地元の方の話によると、この付近には、旧遊廓の大勢楼があったそうです。

【参考文献】

*1 津市教育委員会:一身田寺内町 町並み調査報告書(津市教育委員会,1989)P.86-P.87,P.102-P.104

寺内町一身田には、伝統的な形態を保持している民家が割合多く存在しています。

こちらの建物は、明治の初め頃、水茶屋として建築されて営業していたものを明治25年にうなぎ屋に改造したもので、現在は住居として使われています。*1

こちらの建物も元水茶屋で、(写真の奥にもう1軒の小型の家があって、2軒合わせて1棟になっています。

古い建物が連なっています。

【参考文献】

*1 津市教育委員会:一身田寺内町 町並み調査報告書(津市教育委員会,1989)P.86-P.87,P.102-P.104

今回は、一身田(いしんでん、三重県津市一身田町)の町並みと風俗を散歩します。

この町は、弥生時代から続く農業集落でしたが、15世紀に専修寺が建てられると、それを中心に町が発展し、16世紀には町の周囲に壕が作られ、宗教都市(一般に寺内町と呼ばれます。)の様相を呈するようになりました。壕で囲まれた町への入口は3つしかなく、橋のたもとには、それぞれ、「黒門」「赤門」「桜門」と 呼ばれる門があって、夜は閉じられて不審者の侵入を許しませんでした。壕の外には、橋向と呼ばれる遊廓地域も生まれました(案内看板より)。

3つあった門のうち、南東側にあった黒門の跡。

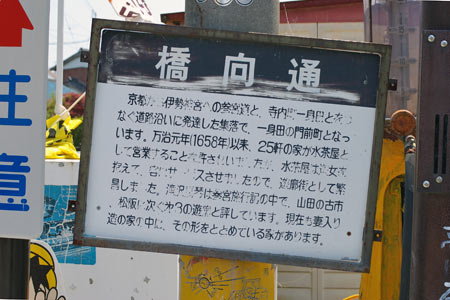

黒門跡にあった「橋向通」の案内看板。遊廓街があったことが説明されています。

黒門の南側が遊廓街があった橋向と呼ばれた地域でした。

遊廓があった広小路の北側に、飲み屋横丁を思わせる路地があります。

長屋に居酒屋やスナックなどの店舗と住宅が混在しています。

飲み屋横丁を抜け、南側へ折れると、広小路の向こう側には、「玉突」や「多治見温泉」などがある一画に至ります。

「呑スケ止マレ」の看板。

広小路の商店街の南側、新羅神社の隣に銭湯の多治見温泉(現在は廃業)の建物があります。

風格のある多治見温泉の看板。

建物を後ろ側から見ると、銭湯らしい造りになっていることが解ります。

建物脇の煉瓦。

広小路の商店街の西側。遊廓があったと思われるあたりから、南に折れると昭和の町並みが残された一画があります。

「玉突」と書かれた看板が残されている建物。

かつて、おのあたりは繁華街だったのだと思います。

店の入口。

広小路から北側に一本入った道路沿いに、中華屋などが入居する古い雑居ビルがあります。

ビル横の道は、銭湯脇の路地へ続いています。

古い飲食店の建物。

「社交喫茶」という言葉が流行った時代があったようです。

広小路の商店街の東側に、銭湯跡の建物があります。

入口が2か所あるので、銭湯の建物だったことが解ります。女湯は「御婦」、男湯は「御殿」と書かれています。

銭湯脇の路地。

銭湯脇の路地に、物置がありました。

多治見広小路の東寄りに、昭和の薫りただようかつての歓楽街 「銀座センター」があります。

幅の狭い路地が約50m続きます。

壁にハートのマークが描かれているスナック。

鮮やかに装飾されたドア。

今回は、多治見(岐阜県多治見市)の町並みを風俗を散歩します。

多治見に遊廓ができたのは、明治22年で、町の有力者が原野だった新田西ヶ原(現在の坂上町)に遊廓を開いたのが始まりで、5軒が開業しました。その後、明治33年、中央線が開通してから、もっと駅に近い町の中心部(現在の広小路町)に移転して西ヶ原遊廓と呼ぶようになりました。*1

西ヶ原遊廓の入口には石柱(石門)があって、現在の岐阜相互銀行多治見支店がある場所に芸妓の健康を管理する治療院がありました。23

石門は、西ヶ原通りの入口(西)と出口(東)に建っていて、娼妓さんたちは、その中だけ歩くことが許されていました。*1

このあたりに、石柱(石門)があったのだと思います。

治療院があった銀行の向かい側には、稲荷神社があります。遊廓関係者がお参りしていた稲荷神社かもしれません。

売春防止法施行の前年にあたる昭和32年に遊廓は廃止になりました。*4

【参考文献】

*1 岐阜県男女共同参画課女性史編集室:この道を生きて 岐阜県女性史聞き書き集 東濃・飛騨編(岐阜県男女共同参画課女性史編集室,2000)P.71-P.73 「西ヶ原遊廓について」

*2 郷土出版社:思い出のアルバム 多治見(郷土出版社,1984)P.144-P.145

*3 笠井美保:写真集明治大正昭和多治見(国書刊行会,1991)P.10

*4 安藤貞男:多治見・土岐・瑞浪の今昔(郷土出版社,2009)P.18-P.19

浜松町駅の南側の金杉橋に、船宿が建ち並んでいる一画があります。

船宿の脇の路地。

屋形船の船着場。ここから隅田川方面へ向かう屋形船に乗船できます。

金杉橋から見る風景。江戸時代の情緒を感じる風景です。

浜松町駅の南側にある讃岐稲荷神社。

玉垣に、「新明三業組合」の名があります。

鶴田浩二、伴順三郎、などのスターが寄進した玉垣があります。

「銀座おそめ」は、川端康成、白州次郎、小津安二郎などの有名人らが集まる伝説のバーでした。マダムのおそめ(本名:上羽秀)は、元京都の芸妓で、小説のモデルにもなりました。*1

【参考文献】

*1 石井妙子:おそめ(新潮社,2009)

芝大神宮の前の通りの1本東側の通り。

ここにも、芝神明の料亭街がありました。*1

道路を隔てた南側の芝大門2丁目にも料亭が点在していました。*1

料亭が建ち並んでいた路地。*1

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図 港区芝浜松町・東京湾口方面(1951~1961)

芝大神宮の境内は都内随一の盛り場があった場所で、江戸時代は、芝海老芸者と呼ばれていました。*1

芝大神宮の前の通りの両側には料亭が並び、写真の左奥に神明三業組合がありました。*2*3

料亭だった建物。

黒板塀に囲まれた木造の建物。かつての花街の雰囲気が残っています。

神明三業組合があったあたり。

【参考文献】

*1 加藤藤吉:日本花街志(四季社,1956)P.332-P.333

*2 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.210-212

*3 都市整図社:火災保険特殊地図 港区芝浜松町・東京湾口方面(1951~1961)