湯原温泉の北東側の道を進みます。

赤と白の縞模様に塗装された「湯原観光劇場」の建物。

「湯原観光劇場」の看板。

入口の階段。

湯原温泉の北東側の道を進みます。

赤と白の縞模様に塗装された「湯原観光劇場」の建物。

「湯原観光劇場」の看板。

入口の階段。

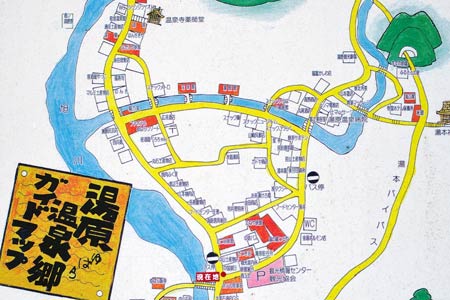

今回は、湯原温泉(岡山県真庭市)の町並みと風俗を散歩します。

湯原温泉は、JR姫新線、中国勝山駅からバスで1時間、中国山脈の山ふところ、旭川の上流にある温泉郷です。

温泉郷の北西側は旅館街で、昔ながらの射的もあります。

湯原温泉の宿泊者数は、昭和40年代にピークを迎え、狭い温泉街の中に飲食店やスナックなどが20軒程、ストリップ小屋が12軒と言った様相でした。芸者の置屋や検番も多く、芸者数は120名を越えたこともあり、夕刻ともなると旅館のお座敷に向かう芸者衆の艶姿が温泉街の風情を盛り上げました。*1

案内板には、ストリップ劇場だった湯原観光劇場が記載されています。

北東側の町並み。

【参考URL】

*1 プチホテルゆばらリゾートホームページ「湯原温泉の近代史」

温泉街には、接客サービスに携わる人が多いことから、あちこちに理容室や美容室があります。

手作り感のある理容室の看板。大きな看板なので目立っています。

居酒屋などが入居している建物。

建物の1階正面は、レトロな美容室です。

温泉街の中心部のニュー福桝ホテルがあるあたり。

ストリップ劇場だった「東洋ショー劇場」の建物が残っています。

入口の看板だけが残されています。

かつては、軒下にさまざまな装飾が施されていたのだと思います。

湯郷温泉の表通りは、レジャー施設中心の家族的雰囲気ですが、温泉街の中心部には、居酒屋やスナックが点在し、大人の雰囲気です。

和風の建物のスナック。昔の温泉街の面影を残しています。

夜の動物園。

ナイトシアターもあります。

今回は、湯郷(ゆのごう)温泉(岡山県真庭市)の町並みと風俗を散歩します。

湯郷温泉は、湯原温泉、奥津温泉とともに美作三湯と呼ばれています。JR姫新線の林野駅から吉野川沿いに進むと、湯郷温泉の入口です。

湯郷温泉は、古くは湯治客温泉として栄え、共同浴場の庶民的ムードでしたが、中国自動車道の開通により拡大戦略をとったために、一時期は遊興色が強くなりましたが、現在は、「家族で楽しめる温泉街」を通しての街づくりを推進しています。

温泉街には、ボーリング場、パチンコ店などのレジャー施設が点在しています。

温泉街の中心部。レトロな雰囲気も残っています。

桑名駅前の錦通り。スナックや風俗店が集まる繁華街です。

3階建ての共同ビルが両側に並んでいます。1階に居酒屋やスナックが入居し、2~3階は事務所か居住スペースになっているようです。

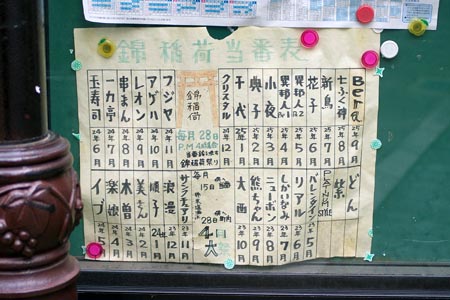

密集するスナックの看板。

稲荷神社もあります。

当番表。

遊廓があった本町の北側に、料亭の「船津屋」があります。

「船津屋」は、泉鏡花の小説「歌行燈」の舞台ともなった料亭で、格式の高い料理旅館でした。

歌行燈の碑が建てられています。

「船津屋」の隣にある 料理旅館「山月」は、かつての桑名宿の脇本陣でした。

大日本商業別明細図*1 によると、このあたりは、桑名貸座敷組合があった場所ですが、現在は花街の名残と思われる料理屋が点在しています。

貸座敷組合の南側には、芸妓組合がありました。*1

昭和12年の大桑名案内*2 には、桑名廓案内の項があって、江戸町「東洋軒」の名があります。

現在もこの付近は江戸町と呼ばれています。

西側の通りにある割烹料理店。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)「桑名町 西桑名町」

*2 山田林平:大桑名案内(山田林平,1937)P.108

今回は、桑名(三重県桑名市)の町並みと風俗を散歩します。

桑名の遊廓は、本町通りにありました。

(写真は、「遊女物語」*1 に掲載されている写真と同じアングル)。

現在もスナックや料理屋が点在していて、かつての遊里の雰囲気が残っています。

東側の通り(川口町)。

ところどころに、タイルで装飾された建物があり、花街らしい雰囲気です。

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.173

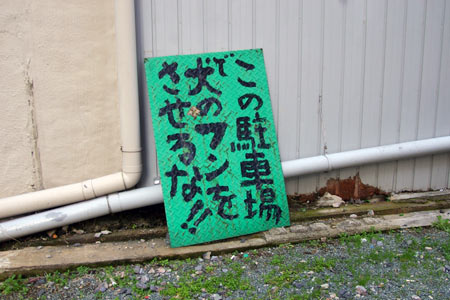

大門町商店街の空地。駐車場として使われているようです。

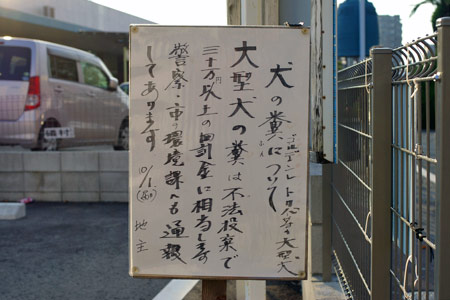

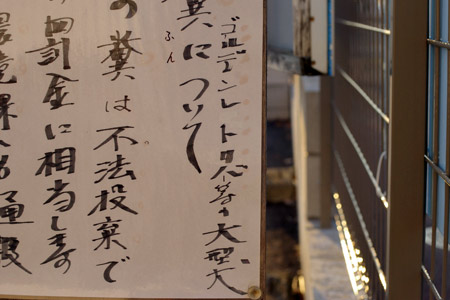

「犬のフンをさせるな」と書かれた看板が立て掛けてあります。

側溝の蓋か何かで使われる鉄板を活用した看板です。とても重厚感があります。

手作り感のある木製の鳥居。

大門町の繁華街の中心部にモダンな近代建築が残されています。

この建物は、昭和11年に大門百貨店として建てられた4階建ての本格的な鉄筋コンクリートのビルで、戦災でも焼け残り、そのまま大門百貨店として営業を再開しました。その後昭和30年に「松菱百貨店」、昭和38年にパチンコ店となりました。*1

現在も1階にパチンコ店が営業中ですが、2階より上は、スチームセンター(サウナ)となっていた時期があったようです。

モダンな建物の外観。往時の頑丈な姿を残しています。

屋上部分には、展望台のような施設があります。

【参考文献】

*1 (株)まちづくり津夢時風:津の街なか案内((株)まちづくり津夢時風)P.29

大門商店街の2階と3階は居住スペースになっています。

2階から3階への階段。

3階からさらにその上にも階段が続いています。

屋上の上にも小さなな部屋が作られています。

大門商店街は、中央の商店街のアーケードとその両側(南北)の飲食店街で構成されています。

北通りの飲食店街は、東西に入口があります。

北通りの飲食店街。

居酒屋やスナックが密集しています。

南通りの飲食店街。2階の居住スペースへつながる階段があります。

今回は、津(三重県津市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代から第二次世界大戦末期の昭和20年7月の津大空襲により、旧市街地全てが焼き尽くされるまで津観音を中心とした一帯は津の商業の拠点として栄え呉服屋をはじめ、一流の店が軒を連ねていました。戦後、大門商店街は復興し、昭和30年頃には、賑わいを見せていました。*1

大門商店街のアーケードの北側に、商業ビルが隣接しています。

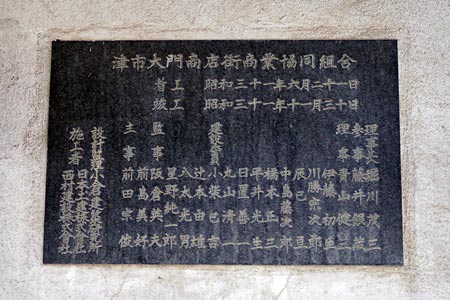

このビルは、1階が飲食店、2~3階が居住スペースとなっている長屋型の商店街協同建築で、昭和31年に、津市大門商店街商業協同組合によって建てられました。

建物の奥行は、東西約70mぐらいの大規模なものです。1階部分は、スナックや居酒屋が集中する飲食店街になっています。

【参考URL】

*1 三重ふるさと新聞 大門商店街

不忍池の中の島の北側に、小さい聖天島があります。*1

ここに「ひげ地蔵」と呼ばれる地蔵があります。「ひげ地蔵」は、島に西側に西面して建っていて、前から見ると杖を持ち、マントを羽織っています。12

この土地がもと藤堂家のもので、この像とほぼ同形の役行者像が、染井にある藤堂家の所有地(現在は赤塚山慶学院乗蓮寺)にあったことから、この像は、山岳宗教の修験道の役行者(えんのぎょうじゃ)とみることができます。*1

聖天島の東側には橋が架かっていますが、中に入ることはできません。

ここから、「ひげ地蔵」の背面を見ることができます。「ひげ地蔵」は、後ろから見るとそのマントは亀頭になり、どう見ても男根そのものです。

日本人はもともと性におおらかなで、その国民性を表している石像としては、道祖神が有名ですが、その道祖神のエロスと生殖の象徴性が地蔵へと転写されたものと考えられます。*2

【参考文献】

*1 原浩三:性神探訪(八重岳書房,1970)P.82-P.84

*2 ウィリアム・R.ラフルーア:水子(青木書店,2006)P.160-P.164

不忍池は、江戸時代、有数の出会い茶屋の密集地帯でした。*1

「江戸名所図会」の「不ばずの池、中島弁財天社」や歌川広重「名所江戸百景」の「上野清水堂不忍ノ池」を見ると、池の中央部に中島が築かれ、中島のまわりを、水面に突き出すようにびっしりと建物が取り囲んでいますが、これらはすべて茶屋で、そのうちの何軒かは出会茶屋でした。*1

このあたりにも、かつては茶屋が並んでいたのだと思います。

現在の池畔には観光客向けの茶店が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 永井義男:江戸の下半身事情(祥伝社,2008)P.32

上野公園にある五条天神社。不忍池がすぐそばにあります。

大きな奉納額(大正十五年と記されています。)

奉納額の右側のほとんどは、待合の店名です。

江戸時代から明治時代にかけて、不忍池畔には、待合茶屋がありました。「東京新繁盛記」には、「名はすなわち茶店にして、その実はみずから酒肉を売るものあり。これを呼んで酔茶店と謂うもまた可なり。あるいは妓と客とを宿し、比翼の枕を貸すものあり。」との記述があり、こうした宿泊は、明治8年頃から盛んになりました。*1

左側には、見番や料理屋の名が書かれています。

【参考文献】

*1 遠藤鎮雄:百年前の東京風俗探訪(学芸書林,1976)P.78-P.79

今回は上野(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

上野駅不忍口前は、昭和雰囲気を色濃く残している場所です。

「上野オオクラ劇場」。”ADULT MOVIES”の看板が目立っています。

現在は、新館に移転しています。

「毎日オールナイト」の看板。

尾久から田端駅へ向かう途中(東田端1丁目)に東灌森稲荷神社(とうかんもりいなりじんじゃ)があります。

案内板によると、手水台は、新吉原の関係者が奉納したもので、手水台の裏面に寄進者の名前がきざまれているそうです。

鳥居の柱部分には、「新吉原江戸町壹丁目 尾張屋彦太郎」と刻まれています。

手水台の裏面を見ると、「新吉原仲町…」と書かれているのが、かろうじて判読できます。

玉垣に田端のカフエーの名があります。

尾久は質屋が多い街です。

こちらの質屋さんは、高い塀で囲まれいます。

塀に書かれた質屋の名。

表通りには、人目を引く大きな看板があります。

かつて待合などがあったあたりは、現在は住宅地になっていますが、ところどころにスナックの建物があって、花街の風情がわずかに感じられます。

寿司屋とカラオケスナック。昭和の雰囲気が残っています。

商店街にある「喫茶&スナック」。

演歌歌手のポスターが所狭しと貼られています。

尾久の東京女子医科大学く。周囲は、商店街と住宅地です。

このあたりは、尾久三業の待合などがあったエリアです。

待合の「満佐喜」があったあたり。阿部定事件の舞台となった場所です。阿部定事件とは、昭和11年、阿部定という31歳の女性が、待合「満佐喜」で男と一週間もいつづけた末にその男を絞殺し、さらに、その股間のイチモツを根元から切り落として懐に携え逃亡したという事件です。*1

現在は、このような事件があった現場とは思えない閑静な住宅街となっています。

【参考文献】

*1 壬生篤:荷風!vol.2(日本文芸社,2004)P.75-P.79 阿部定事件の現場をゆく

あらかわ遊園は、大正11年に開園した遊園地です。

当時のあらかわ遊園の案内には、「東京に最も近き避暑地」と紹介されています。*1

大正時代に開設された遊園地の中には、多摩川遊園地、本牧花屋敷、など付近に寺社が多く集まる地域があり、遊園地の開園と同時期にニ業地あるいは三業地が立地する場合がありましたが、あらかわ遊園の場合も同様で、近くに尾久三業が立地していました。

「遊園地」と書かれた電柱番号札。

墨田川からのあらかわ遊園の遠望。

【参考URL】

*1 あらかわ遊園ホームページ

*2 安野 彰,篠野 志郎:日本建築学会計画系論文集(1998)「遊園地取締規則」にみる明治・大正期の東京近郊の遊園地の概念–都市娯楽施設の史的研究 P.165

今回は、尾久(おぐ、東京都荒川区)の町並みと風俗を散歩します。

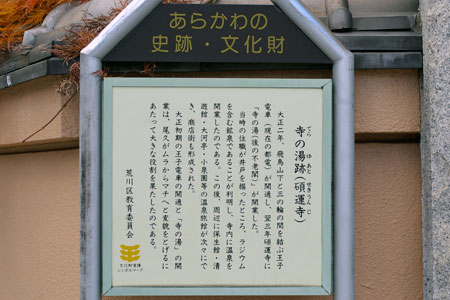

尾久は、明治時代以前は農村(ムラ)でしたが、大正時代に急速にマチ化が進行しました。そのきっかけとなったのが、大正2年の王子電車(現、都電荒川線)の開通と翌3年に開業した「寺の湯」でした。*1

寺の湯は、碩運寺の住職松岡大機が鉱泉を掘り当て、「寺の湯」と称した温泉を開業したもので、のちに、「不老閣」として独立しました。やがてその人気にあやかるようにして、この地にいくつもの温泉旅館が開業し、このことが尾久三業の礎となりました。*1

こうして登場した花街・尾久産業地を中心に、その後は尾久地区の商店街が発展しました。*1

付近の電柱番号札には、「新地」の名が見られます。

【参考文献】

*1 八木橋伸浩:都市周縁の考現学(言叢社,1995)P.166-P.167

新橋駅のガード下。

文化劇場の隣にロマン劇場があります。

3本立てです。

ガード下のポスター。

ニュー新橋ビルの建物の壁面に、アダルトビデオ店の看板が埋め込まれています。

マッサージ店が密集する2階の商店街に、十字路にあるアダルトビデオ店。

通路に面しているアダルトビデオの棚。

成人向けのガチャポン。「オナガチャ」と呼ばれているようです。

今回は、新橋(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

JR新橋駅の西口には、ニュー新橋ビルという巨大な雑居ビルが存在します。ここには、かつて1960年代まで、闇市に起源を持つ東京でも最大規模のバラック飲み屋街が存在しましたが、1961年から71年にかけて市街地改造法に基づく再開発が行われ、ニュー新橋ビルが誕生しました。*1

ビル内には、間口の狭い飲食店やチケットショップが立ち並んでいます。

2階の商店街には、マッサージ店やアダルトビデオショップ、ファッションヘルスなどが建ち並びます。

ニュー新橋ビルができる前にあったバラック飲み屋街は、一般飲食店159軒の他、風俗店(バー、キャバレー、スナックなど)が66軒と飲食・娯楽関係の業態が大半を占めていました。*1

現在も当時のバラック飲み屋街の業態を継承していると言えそうです。

2階には、マッサージ店が乱立しています。店員のほとんどはアジア系です。

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.361-P.383

丸瀬布へ通じる道と遠軽への道の分岐点の先に、かつて繁華街があった昭和区がありました。

昭和区の最盛期の1936年(昭和11年)頃には、ここに11軒のカフェーと称する遊廓が軒を連ねていました。鉱山街の最南端の泉町から民間の昭和区に入る所には、見張り所があって検問していたので、鉱山街から来る人は川を越えて隠れながら通う人もいました。しかし検問は名ばかりで見ぬふりをしていました。*1

地図によると、藻別川が蛇行して道路に接近するあたりが、昭和区があった場所です。

遊廓は、「花月」、「三日月」、「銀座」などという名で、特に「花月」は、二階建てで一番大きい店でした。客は、まず一階で飲み、気に入った遊女と室内階段を使って二階は上がりました。遊廓は、戦争が勃発した1941年には皆無くなりました。「花月」は、紋別市街に出て、遊廓で儲けたカネで駅前に近い土地を買い占めました。*1

旧昭和区からは、「元山大露頭」が見えます。「元山大露頭」は、金山発見の発端となった大鉱脈で、ここには樹木が生えていないため、遠くから眺めても確認できます。

【参考文献】

*1 黒沼秀一:望郷の鴻之舞(黒沼秀一事務所,2012)P.178-P.179

*2 黒沼秀一:鴻之舞北深く(黒沼秀一事務所,2012)P.32

鴻之舞金山があった山あいの道路沿いに、「鴻之舞金山資料館」があります。資料館の建物は、廃屋同然だった上藻別駅逓(かみもべつえきてい)の建物を復活させたもので、2009年に国の登録有形文化財に指定されました。駅逓とは、開拓時代の北海道の特有の官設の宿泊施設で、郵便物の輸送の役割も持っていました。*1*2

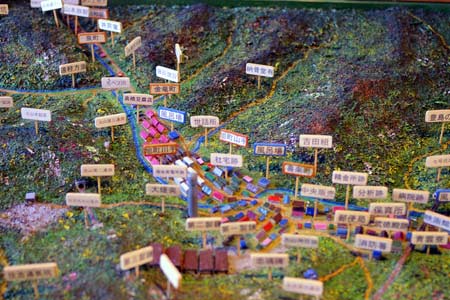

館内には、当時の鴻之舞金山の様子がジオラマで再現されています。

芸者「金八」の展示。

鴻之舞からの交通路を遠軽路線か丸瀬布路線かのどちらを選ぶか問題になったとき、現地に派遣された調査官をあらゆる努力をはらってもてなしたのが「金八姐さん」でした。そして、道路誘致は丸瀬布に決まり、開通した道路の峠に金八峠とその名をつけることになりました。*2

住友鴻之舞鉱業所では鉱山街地域には風俗営業の出店を認めなかったため、鉱山街に隣接した民間の昭和区に11軒の遊廓をはじめ、第一館と呼ばれる劇場、遊技場、飲食店などが建ち、鉱山労働者にはなくてはならない存在になっていました。華やかになった昭和区は百戸を超えました。*2

泉町までが、鉱山街で、昭和区は、手前から1号、2号、3号…と名付けられ、繁華街は1号にありました。

【参考文献】

*1 黒沼秀一:鴻之舞北深く(黒沼秀一事務所,2012)P.32

*2 黒沼秀一:望郷の鴻之舞(黒沼秀一事務所,2012)P172,P.198,P.214

紋別市街から丸瀬布(まるせっぷ)方面に向かって約30kmほど内陸部に入ったところに、かつて東洋一を誇った金山「鴻之舞金山」」がありました。全盛期は、戦前・戦中で、細長く伸びる山あいに沿って住宅、商店が軒を連ね、テニスコートやプール、劇場までありました。*1

旧鉱山町の中心部にあった製錬所に、高さ約50m大煙突の遺構が残っています。この煙突は、「望郷の煙突(徴用された労働者から通称)」と呼ばれ、遺跡のシンボルとなっています。*2

煙突の周囲に残る建物の遺構。

火力発電所などの複合施設でした。*2

【参考文献】

*1 北海道新聞(1995.1.8)P.3 「写された記録14 鴻之舞金山」

*2 文化庁文化財部記念物課:近代遺跡調査報告書(ジアース教育新社,2002)P.82

紋別市街にポツンと一軒だけある建物。一階は喫茶店で、二階は理容室です。

レトロな佇まいです。

建物には、煙突などがあって、北海道らしさを感じます。

コーヒーとトーストを注文。この後、サラダをサービスで付けてくれました。

紋別市街にある廉売(れんばい)飲食街。

建物の中は、まるで映画のセットのような飲食街です。

屋根つきの飲食街。寒い日でも暖かそうです。

建物はL字型になっていて、もう一つの入口も道路に面しています。

紋別の歓楽街「はまなす通り2番街」の北側には、1番街があります。

1番街にある「ニュースナック桂子(けいこ)」の路地。スナックが密集しています。

夜の様子(1番街)。

「ニュースナック桂子(けいこ)」の路地。オホーツクの寒さが染み渡ります。

今回は、紋別(北海道紋別市)の町並みと風俗を散歩します。

紋別には、歓楽街の「はまなす通り」があります。北側に、「はまなす通り一番街」のゲートがあります。

一番街の南側に続く二番街は、飲食店が密集した賑やかな通りです。

看板の密集度が高い一画があります。

楽天地ビル。

網走神社の境内社である網走護国神社。

網走護国神社の敷地の中に中川稲荷があります。

中川稲荷は、網走の女傑、中川イセに因んだ稲荷です。

中川イセは、1901年(明治34年)山形県天童市生まれで、網走の遊廓「金松楼」にいましたが、戦後、網走市議に当選し、その後連続7回当選。網走監獄保存財団理事長を務めました。*1

現在でも山形県人会の人たちが参拝されているようです。

【参考文献】

*1 山谷一郎:岬を駈ける女(はたもと出版,1992)P.270

網走市街の南四条。銭湯の一ノ湯があります。

昭和3年の「網走市街明細図」*1 にも記載されている銭湯です。

立派なビル型の銭湯ですが、現在は休業中です。

入口は、男湯と女湯で分かれています。

コンクリート製の四角い煙突。

【参考文献】

*1 昭和3年(1928)発行の『網走市街明細図』(復刻版)

道路沿いに残る古い飲み屋街。

「男専ロマン書房」。大人向けの書店のようです。

建物の裏側は空地になっています。

「ロマン書房」の看板。ロの字は、ハートマークでデザインされています。大人のおもちゃやアダルトビデオも取り扱っている模様です。

網走市南五条西に、楽天地と呼ばれる飲食ビルがあります。

横丁の奥には、「楽天地組合」と書かれた看板があります。

夜の様子。

スナック、居酒屋がびっしり。

夜になると、網走の歓楽街は、賑わいを見せます。

ネオン看板が煌々と輝きます。

魅惑的な店構え。

レトロなスナック店もあります。

網走に遊廓ができたのは明治25年頃で、当時の網走村の人口は、わずかに600人。それが遊廓ができることによって、2年後には人口1700人に増えました。網走に遊廓ができた理由は、網走刑務所という国家機関ができたことによって、先行き必ず発展するであろうという思惑があったことの他に、刑期を終えて監獄から放免された者が、町に入って婦女子に対しの性犯罪を防止する、防波堤として認可されたという説もありました。*1

「網走市街明細図」によると、網走遊廓は、現在の網走市南三条西にありました。

この付近(写真左の交差点の角)には、金松楼がありました。*2

越中楼があったあたり(写真左奥)。*2

今回は、網走(北海道網走市)の町並みと風俗を散歩します。

網走駅の駅名看板は、横書き駅名表示が多い中で、あえて縦書き表示になっています。旧国鉄時代、網走刑務所で刑を終えた元受刑者のほとんどが、この網走駅から列車で故郷等を向かいました。「この縦書き看板のように横道にそれることなく、まっすぐに歩んで生きていって欲しい。」という願いが込められて縦書きになっていると伝えられています(駅の案内板より)。

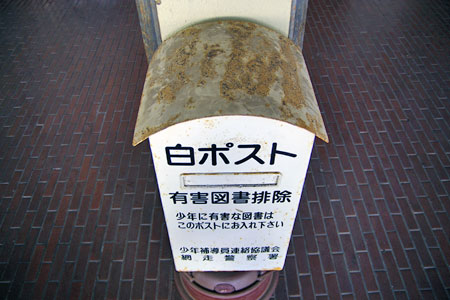

駅前に白ポストが設置されています。

珍しい丸い屋根の白ポスト。

台座部分は、独特の造りになっています。

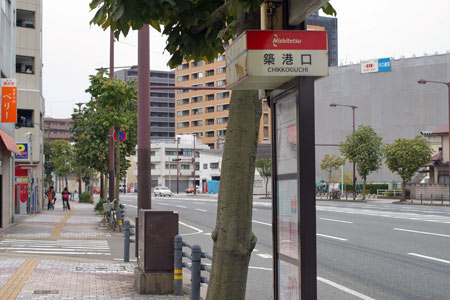

築港寄せ場は、1950年代初頭に形成されはじめました。寄せ場とは、路上労働市場(タチンボ)とそれを取り囲む日雇い労働者相手の簡易宿や食堂などからなる空間のことです。*1

このあたりに、築港寄せ場がありました。*1

現在は、それらしい施設は見あたりません。

信号より手前で港湾労働者の手配が、信号より奥で土木・建設労働者の手配がそれぞれ行われていました。*1

「タチンボ」付近。*1

現在は、コンビニの駐車場になっています。

*1 島村恭則:〈生きる方法〉の民俗誌(関西学院大学出版会,2010)P.227-P.239

大浜三丁目の住宅街。

駐車場裏に、タイルで装飾された小さな2階建ての建物があります。

美しい茶色のタイル。

統一感のある落ち着いた色調です。

大浜には、タイルで装飾された建物が数多く残っています。

1階部分には、色鮮やかなタイルの装飾が施されています。

建物の角に張り出したオブジェ。*1

玄関前の美しいタイルの装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.36

今回は、博多の町並みと風俗を散歩します。

博多の赤線は、新柳町の他に、海岸寄りの「大浜」にもあって、120軒に450名の女性がいました。*1

現在は、この界隈は、オフィスビルと住宅が混在する町並みになっています。

窓枠がタイルで装飾されています。

小さな窓にも装飾が施されています。*2

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.187-P.189

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.37

若津の弥生町は、明治23年に若津上町、本浜町、西浜町一帯の廓を集めて、新しい遊興の場として成立した町でした。遊廓の数は20軒、遊女の数は120人ほどでした。*1

旧遊廓の「筑紫亭」。立派な建物です。

現在は舞踊教室として使われているようです。

建物に「筑紫亭」の名前が残されています。

【参考文献】

*1 大川市教育委員会:大川の民俗(大川市教育委員会,2002)P.37-P.38

新盛旅館は、現在も営業中の旅館です。

夜になると玄関先にほんわりと明りが灯ります。

本日は、こちらの旅館に宿泊です。

玄関から2階の客室へ至る階段。歴史を感じさせます。

遊廓があった弥生町の東隣に花宗通りがあります。

花宗通りには、遊廓はありませんでしたが、古い旅館の建物が現在も残っています。

玄関付近。

横から見ると奥行きのある建物であることが判ります。

旧国鉄佐賀線の跡地は、現在は道路になっています。向こう側に昇開橋が見えます。

ゆるやかにカーブを描く旧線路沿いの北側に、昔は幅2メートル足らずの下水溝があって、この溝と若津西浜町通りと交差するところに、小さな石の橋が架かっていました。*1

この橋は、「見返り橋」といって、今はもうなくなっていますが、袂石(たもといし)だけが残されています。この橋は、港湾道路として舗装されたとき、取り除かれて姿を消したのですが、地元の人の「橋の名を刻んだ柱だけは、ぜひ残しておいて」と懇願したのが、聞き入れられて石だけが残されたものです。橋の袂に建っているほんとうの名は「男柱」といいます。左の男柱には、「明治三十三年7月...」と橋が改築された年月が刻まれています。*1

右の男柱には「見返橋」と漢字で刻まれています。ここから100mぐらい先に、明治23年に移転して出来た弥生町遊廓の入口のがあり、かつては、御影石の高い柱が建っていました。見返橋は、「一夜妻」との別れを惜しむのに格好の境でした。*1

男柱は、かつての若津の繁栄を偲ぶよすがとして現在も残されています。

【参考文献】

*1 おおかわ文庫編集委員会:大川風土記(おおかわ文庫編集委員会,1982)P.157-P.159

今回は、大川(福岡県大川市)の町並みと風俗を散歩します。

大川の象徴とも言えるのが、筑後川昇開橋(ちくごがわしょうかいきょう)です。

国鉄佐賀線の鉄道用可動式橋梁として昭和10年に建設されました。現在は、重要文化財および機械遺産に指定されています。

夜になるとライトアップされます。

温泉大通りから東へ一本入った元湯通り。

現在は商店街となっていますが、映画の看板が商店のいたるところに貼られています。

三船敏郎、石原裕次郎、マリリン・モンロー主演の映画看板。

美容室に飾られたローマの休日の看板。

玉名温泉は、熊本県菊池川流域の菊池温泉、山鹿温泉などとともに、「菊池川温泉郷」の一つの温泉町です。

温泉大通り。かつてのこの付近には「玉名温泉券番」がありました。

玉名温泉券番があったあたりは、現在は温泉大通りが拡幅されていて、当時の面影はありません。

玉名温泉の看板。

【参考文献】

*1 善隣出版社:玉名市・岱明町・横島町・天水町・玉東町(善隣出版社,1971)P.25

玉名駅前の駐車場の入口付近。

犬の糞看板があります。

「ゴールデンレトリバ-などの大型犬の糞については罰金30万円。」と書かれています。

アスファルの地面にしっかりと看板が建てられています。

今回は、玉名(熊本県玉名市)の町並みと風俗を散歩します。

玉名駅前には、日本一の大梵鐘(ぼんしょう)である蓮華院誕生寺奥之院の「飛龍の鐘」を再現したオブジェがあります。

大梵鐘のオブジェの支柱の脇に、白ポストが設置されています。

ポストも子供を守る協力者です。

「しげきの強い本」と解りやすい言葉で表現されています。

上市町の遊廓跡地の近くに大衆浴場だったと思われる建物があります。

大きな文字で「山の湯」と書かれています。

銭湯らしい痕跡は残っていません。

現在は廃屋になっています。

上市町の遊廓跡地の北東部分。古い洋風の建物が建ち並んでいます。

玄関の上部に円柱状のモニュメントが取り付けられています。何か大きな文字が書かれていたのだと思います。

モダンなデザインの玄関。

かつては、旅館だったようです。

遊廓街があった上市町の台地への坂道の途中に、旅館の建物があります。

大きな文字で「旅館」と書かかれています。

料金が書かれた看板。宿泊だけでなく休憩もあります。

玄関部分のタイルの円柱。

山鹿には、1917年より「山鹿検番」が設置され(場所は、現在の「千代の園酒造(株)」の東側あたり)、各旅館などへ芸妓を派遣する円滑な仕組みが出来上がっていました。検番設置の背景としては、山鹿温泉における歓楽的要素を求める需要ないしは必要性がありました。昭和初期の山鹿には、100名を超える芸妓がいて、北部九州から多くの歓楽客が訪れました。また、山鹿の町の一角(現在の上市町付近)には、遊廓街がありました。*1

現在の遊廓跡地は、住宅地になっていますが、ところどころに古びた飲食店の建物が残っています。

赤線跡を彷彿とさせる凝った意匠のスナック店。かつての山鹿の殷賑さが伝わってきます。

大胆なデザインの入口。

【参考文献】

*1 大山 琢央:温泉地域研究(2008.3.)「近代における熊本県山鹿温泉の形成過程」P.48,P.50

山鹿温泉には、家族温泉と呼ばれる公衆浴場があります。

スナックなどでよく見かける「再会」という屋号の家族温泉です。

銭湯とは異なり、男湯、女湯の区別はありません。その代りすべて個室になっていて、料金は二人で500円が基本。まるでモーテルのような造りです。

個室の中はシンプルです。脱衣場と源泉かけ流し温泉の風呂場があるのみです。

国道325号線沿いにある和風スナック。

建物の角にタイルで装飾された2本の円柱があります。

鮮やかな緑色と黒のタイルです。

建物の裏側の路地。

今回は、山鹿(熊本県山鹿市)の町並みと風俗を散歩します。

山鹿温泉は、九州指折りの温泉地で、江戸時代から続く芝居小屋の八千代座や山鹿温泉の元湯である「さくら湯」(現在建て替え中。11月23日に開湯予定)などの観光名勝もあります。

近代的なホテルの周辺には、歓楽街もあります。

国道325線沿いにあるスナック街には、艶っぽい雰囲気が漂います。

「艶」という名前の居酒屋。

風情のある飲み屋小路。

弥生町の歓楽街。

通りに面して、古い旅館があります。

旅館脇の路地には、スナックの店舗が建ち並んでいます。

旅館の入口は、路地側にもあります。

鳥取市弥生町は、居酒屋やスナックが集中する歓楽街です。

入り組んだ感じはありませんが、飲み屋の集積度が高い歓楽街です。

長屋風の建物にスナックの店舗が並んでいます。

四つ角のスナック。

鳥取市行徳2丁目の聖神社。歴史のある神社です。

境内に大きな石柱があります。「鳥取市瓦町中」と彫られています。

石柱には、寄進者の名前が彫られています。

「新地 世話人」と彫られています。瓦町になった遊廓(新地)「衆楽園」の関係者と思われます。

遊廓「衆楽園」跡地には、旅館の他、スナックなどの飲食店も建ち並んでいます。

横丁が建物を貫いています。

入口の「松屋横丁」の看板。

横丁を抜けると商店街に出ます。

今回は、鳥取(鳥取県鳥取市)の町並みと風俗を散歩します。

昭和15年の鳥取市街図を見ると、鳥取駅前に「遊廓衆楽園」と書かれた一画があります。「衆楽園」という名は、江戸時代、この場所に、藩主である池田家の下屋敷があって、そこに庭園があったことに由来するものです。

実際に衆楽園があった場所に行ってみると、趣のある旅館やスナック建ち並び、かつて、この地区遊廓だったことが解ります。*1

戦後、「衆楽園」は、赤線へと移行しました。

加藤藤政洋さんの著書「花街」*1 に記載のある「店先に店名の入った雪洞(ぼんぼり)をしつらえた旅館」と思われる建物。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.105

*2 加藤政洋:花街(朝日新聞社,2005)P.81-P.88

西茶町の国道431号線沿いにある須衛都久神社。

神社の鳥居のところに、黄色いポストがあります。

青少年に害のある本やDVDを投函する「白ポスト」は、白い色のポストが一般的ですが、松江では「黄色いポスト」です。

黄色なので、どこから見てもよく目立ちます。

松枝市内の石橋町に光徳寺があります。

光徳寺には、天神裏歓楽街に姐御(あねご)として君臨した「お加代」の墓があります。天神裏とは、現在の天神町(松江駅の西側)にあった歓楽街で、明治維新の混乱に乗じて発展しました。*1

明治元(1868)年1月、山陰道鎮撫総督に任命された西園寺公望は、新政府に対する各藩の意思を確認するため、官軍を率いて山陰道を下向しました。宿泊地ではありとあらゆる接待が行われましたが、酌婦だったお加代は、体を張って傍若無人に振る舞う一行をなだめました。

「侠女おかよの墓」と記された墓は、地蔵尊として祀られています。*1

【参考文献】

*1 荒木英信:新編松江八百八町町内物語(ハーベスト出版,2012)P.182-P.183

松江の繁華街は、新大橋の北側の東本町にもあります。

居酒屋やスナックの店舗が密集しています。

キャバクラなどの風俗店もあります。

夜の東本町。

伊勢宮町の歓楽街のメインの通り。

クラブなどの風俗店が密集しています。

キャバクラなどの看板が華やかです。

階段を登ったところにある看板。

新地遊廓は、第2次大戦後、遊廓の大半は旅館・料亭となり、次第に姿を消し、現在は歓楽街となっていますが、当時の面影を残す旧米江旅館の建物が、この歓楽街の一画に残されています。

旧米江旅館は当主米江大輔(明治7年~昭和25年)が7年の歳月を費やして全国各地から資材を集め、大正12年から5年かかって昭和2年に完成したと伝えられている建物でです。

現在は、テナント募集中です。

建物は、意匠的にも技術的にも優れた近代和風建築遺構で、国の登録有形文化財に指定されています。

【参考URL】

*1 松江市:松江市長記者会見・記者発表資料「登録有形文化財の登録について 旧米江旅館本館」

和多見遊廓は、明治の大火で伊勢宮町に移転し、新地遊廓と呼ばれるようになりました。現在は、飲食店街に姿を変えています。*1

昭和7年の「松江市全図」*2 には、「新地」、「遊廓」と記されている区画がありますが、ちょうど、この道路の両側あたりです。

伊勢宮新天地。

居酒屋やスナックが営業中です。

夜になると、看板に照明が灯されます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.22-P.25

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.105

和多見町の南側の寺町に、ゆるやかにカーブを描く小路があります。

寿司屋のある小路

木造の長屋の建物が連なります。

小路の中央には、細く長い溝が続いています。

今回は、松江(島根県松江市)の町並みと風俗を散歩します。

和多見に遊廓ができたのは江戸時代の中期で、文化(1804-18年)から嘉永(1848-54年)の頃に全盛となり、六十数軒の貸席業があり、「和多見通いは船でする」といった安来節にも当時の名残をとどめています。*1

和多見の貸席は、明治17年の和多見大火や同26年の大水害を間接の原因として伊勢宮新地へ移転したので、この和多見の繁栄は、明治維新まででした。*1*2

「赤線跡を歩く2」の木村聡さんが、「写真集松江」のアングルを真似て撮ったアングル*2 を真似て撮影。

同じ建物を違うアングルから。

【参考文献】

*1 荒木英信:新編松江八百八町町内物語(ハーベスト出版,2012)P.282-P.283

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.22-P.25

今回は、玉造温泉(島根県松江市)の町並みと風俗を散歩します。

玉造温泉は、古くから知られた温泉街です。

勾玉橋のかかる玉湯川の両側に旅館などが立ち並びます。情緒のある風景です。

田山花袋の「温泉めぐり」*1 には、「松江の人達たちがよく妓を伴(つ)れて行つたりするやうなところで...」と紹介されていますが、現在は歓楽街的要素はありません。

居酒屋やカフェなどが温泉街の中に散在しています。

【参考文献】

*1 田山花袋:復刻版 温泉めぐり(博文館新社,1991)P.451

「スタンド」と呼ばれる飲み屋のある通りの角。

サロンと書かれた看板のある店があります。

「サロン」という名のサロン。

どのような内容の店なのか、詳細は不明です。

スナックや居酒屋などが密集する代官町の歓楽街。

古い和風の建物の1階と2階の両方が「エステ」です。

2階も店舗になっています。

和風の建物にピンク色の看板。

出雲駅の駅北側の今市町は、大規模な歓楽街です。

モダンなデザインの建物。

小路の奥まったとこにあるカラフルな建物。

逆方向(東側)から。道幅の狭い小路の両側に店舗が建ち並んでいます。

日御崎漁港近くの路地。

100m程の長さの路地に木製消火器箱が密集しています。

赤ペンキの剥げ具合が年代を物語っています。

宇龍でみかけた母屋に同化した消火期箱。

出雲大社からバスで約30分のところに、日御崎があります。

日御崎からさらに徒歩で約10分。小さな湾を持つ宇龍に到着します。宇龍は、松江藩の外港として栄えました。

民宿「やすだ」の裏手の山の上にある海蔵寺。

お堂の脇に、遊女の墓があります。*1

海蔵寺から見た権現島。鳥居が見えます。

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.62

今回は、出雲(島根県出雲市)の町並みと風俗を散歩します。

出雲大社の近くに、歌舞伎の創始者「出雲阿国」の墓があります。

出雲阿国は、大社町の鍛冶職中村三右衛門の子で、出雲大社の巫女であったと伝えられています。天正の頃、出雲大社本殿の修復勧進のため京都へ上り、世にいう歌舞伎踊りを創始しました。(案内板より)

奉納山公園には、出雲阿国の功績をたたえた塔が建てられています。周囲の円形の石垣には、中村歌右衛門、市川猿之助、水谷八重子、などの名前が刻まれています。

阿国は、晩年は大社に戻り、尼僧となって余生を過ごしました。阿国寺”連歌庵”には、阿国のレリーフがあります。

わが国の性的職業婦人の起源は巫女によって発生し、古代にあっては、売笑は必ずしも不徳の行為でもなく、酷業ではありませんでした。名神、大社といわれる神社が、その近くに遊廓を有していることは、古き巫女の存在を想わせるものです。これら巫女(巫娼)から出た遊女は、歌舞にまで関係していました。歌舞伎の源流が、出雲大社の巫女である阿国によって発したことは決して偶然ではありませんでした。*1

【参考文献】

*1 中山太郎:日本巫女史(国書刊行会,2012)P.42

温泉津の金剛院近くの民家。

牛乳箱が縦に2つ並んでいます。

長久牛乳の牛乳箱。

日の出のマークが特徴です。

温泉街の裏手には、山がせまっています。山には何ヶ所かの登り道があって、温泉街を望むのに格好の場所です。瓦屋根の茶色が美しい景観をつくっています。瓦屋根の茶色は、ひと色ではなく、赤っぽいものや色の薄いものなどが混在しています。

温泉街から、北側に延びる谷あい。「金剛院の裏手の尾根道は、温泉津の中でも最高の眺め。」と地元の方が教えてくれました。

坂を登りきると、苔むした尾根道が続いています。尾根の左右は急峻な崖になっています。

尾根道の終点にある愛宕神社付近から見た温泉津港方面。石見らしい風景です。

大正時代の温泉津には、芸者仲介・検番が4軒、芸者置屋が7軒と多く、港町と温泉街としての賑わいを見せており、検番1軒で20~30任の芸者を抱えていました。*1

また、髪結い5軒、人力車夫3軒、あんま4軒、まんじゅう屋、せんべい屋などのお土産店、写真館、時計店、カフェやアイスキャンディを売る店などもあり、温泉街の風情が漂っていました。*1

大西検番があったあたり。*1

現在、薬師湯温泉があるあたりには、カフェ・芸者の「小金屋」がありました。*1

【参考文献】

*1 温泉津町教育委員会:温泉津(温泉津町教育委員会,1999)P.67-P.61

今回は、温泉津(ゆのつ、島根県大田市)の町並みと風俗を散歩します。

JR山陰本線温泉津駅前の商店街。温泉街へは、ここから約1kmです。

レトロなタバコ屋さんの建物。

鮮やかなたタイルの装飾。

「たばこは現金で願います」と書かれたホーロー看板。

紺屋町商店街の裏手にある住宅。

クボタ牛乳の牛乳箱。

牛のマークが印象的なデザインです。

箱の中に上蓋らしきものが残っていました。

紺屋町商店街は浜田城の城下町として発展し、戦前は陸軍歩兵第21連隊が現在の浜田高校、浜田一中の場所にあり約2000人の兵隊がいたので、紺屋町商店街は大変な賑わいでした。*1

商店街に制服屋があります。

商店街の中心部にある学校制服専門店。

店の前に展示されているビッグサイズのセーラ服。かなり目立っています。

【参考URL】

*1 こんやまち商店街ホームページ「商店街概要」

万年ヶ鼻は、投身自殺の名所だったので、宝暦年代(1751年~62年)に古い名称の「一三年鼻」を13年に一回ではなく、一万年に一回という願いを込めて改められました。*1

万年ヶ鼻の断崖絶壁の上に、大きな地蔵尊が建っています。

台座に、「昭和4年6月建立 浜田遊廓共済組合」と刻まれています。

生きる希望を失った遊女たちがこの絶壁から波間に消えて行ったのでしょうか。*2

足がすくむ断崖絶壁。

【参考文献】

*1 児島俊平:近世・石見の廻船と鈩製鉄(石見郷土研究懇話会,2010)P.72

【参考URL】

*2 浜田の風景「狐の誘い火」

江戸時代、燈明堂(今日の灯台のような役割をする施設)が設置されていた万年ヶ鼻は、投身自殺の名所でした。燈明堂跡地付近には、浜田遊廓共済組合が昭和4年に建立した地蔵尊の供養塔が建っています。*1

今回は、下山稲荷神社から万年ヶ鼻を目指します。

稲荷神社の最上部にある祠。ここから先、道はありません。

鬱蒼とした雑木林の中を登ると、2体の地蔵に遭遇しました。明治43年と大正6年建立と読めます。

藪と茨と蜘蛛の巣をかき分けて登ると、少し傾斜が緩くなり、わずかに踏み跡があります。しばらく歩くと突然眼前が開け、万年ヶ鼻の断崖絶壁が見えます(写真は海側に少しくだった所から撮影)。ここから東へ尾根沿いにトラバース(横断)すると、万年ヶ鼻です。

【参考文献】

*1 児島俊平:近世・石見の廻船と鈩製鉄(石見郷土研究懇話会,2010)P.71-P.72

明治中期まで外ノ浦にあったお茶屋は、交通の発達や連隊ができた関係で、明治33年から川下に移転し、遊廓と一般に呼ばれるようになりました。*1

「島根県濱田町全図」などの古地図*2*3 には、遊廓の場所が記載されています。

遊廓があったと思われる場所は、現在は閑静な住宅地となっています。

戦後は赤線となり、赤線は、昭和31年5月に廃止されました。*3

付近の電柱には、「新地」と書かれたプレートが確認できます。

下山稲荷神社から見た遊廓跡地。

【参考文献】

*1 市制40周年記念写真集編集委員会:写真集はまだ(浜田市,1982)P.151

*2 石見史談会:浜田町史(一誠社,1935)P.598-P.599「島根県濱田町全図」

*3 舟木孤舟:浜田港(三浦書肆,1914)「浜田全図」

今回は、浜田(島根県浜田市)の町並みと風俗を散歩します。

浜田の松原湾は、金刀比羅神社のあたりから外ノ浦という細長い入江になっていて、船問屋が軒を連ねていました。*1

もちろん、廻船あいての遊女もいました。当時の港町の全国ランキングを示した天保年代(1830-42年)の「国々湊くらべ」には、東前頭八枚目に番付されている石見浜田のところに、「ゆう女あり」という印がつけられています。*2

鳥居には、宝暦九年(1759年)と刻まれています。

江戸時代、諸国の船乗りを相手とする遊び場であった外ノ浦は、明治に入ると、それまでの厳格な城下町としての気風が薄れることにより、繁盛することとなりました。*3

金刀比羅神社から見た港の景観を明治33年の「浜田港史」は、「この地元に妓楼あり一時繁盛を極めしも今は、浜田川下畔の花と化けり...。」 と記しています。*2

金刀比羅神社の近くにある心覚院。

心覚院の過去帳には、延享四年(1747年)丁卯月 転寿信女 遊女、白子(ネ)ズミ=遊女の源氏名」とあります。*2

【参考文献】

*1 加藤貞仁 文:北前船(無明舎出版,2002)P.62

*2 児島俊平:近世・石見の廻船と鈩製鉄(石見郷土研究懇話会,2010)P.69-P.75

*3 市制40周年記念写真集編集委員会:写真集はまだ(浜田市,1982)P.151

大正町一丁目の大牟田川沿い。居酒屋などの店舗が建ち並んでいます。

道路に面して、アダルトショップがあります。

対少子化大作戦の店。「お父さん頑張れ」が店のキャッチフレーズです。

ネオン看板にも、「お父さん頑張れ」と表示されています。

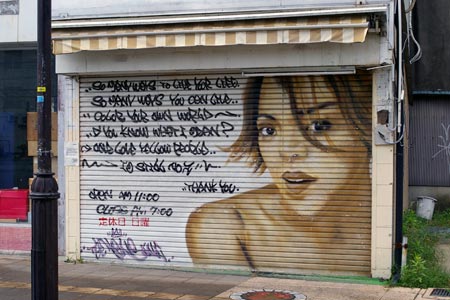

三池炭鉱専用鉄道のガード下は、アートの空間です。

近くの洋品店のシャターに描かれた女性の顔。

ガード下の外国人女性。

巨大絵画が、町並みに溶け込んでいます。

鉄管がむき出しになっている三池炭鉱専用鉄道のガード下に、食堂があります。

その名も「ガード下食堂」。

店内には、木製の机と椅子がいっぱいに並べられています。

ちゃんぽん大盛りを注文。

大牟田市栄町の北側に三池炭鉱専用鉄道のガードが残っています。

三池炭鉱専用鉄道と鹿児島本線が交差するあたり。

「ガード」という屋号の小料理屋があります。

商店や飲食店が建ち並んでいたと思われる一画。写真奥に見える線路は鹿児島本線です。

大牟田市栄町に「浅草街」と書かれた古びたアーチがあります。

スナックなどの飲食店が軒を連ねています。

かつては、繁華街として栄えていたのでしょうか。

入口付近を反対側から見たところ。写真右下に入口のアーチが見えます。

「新銀座」は、大牟田川沿いにそって約300m続く商店街です。

衣料品や雑貨店などが営業中です。

屋根のトラス部分を見上げると、レトロな看板が目に入ります。

外側から見た「新銀座」の建物。

大牟田の繁華街の中心部を流れる大牟田川。

思案橋は、本町と栄町をつなぐ橋で、上流の五月橋と下流の大正橋に挟まれています。

橋名の由来は、昔この河岸に春をひさぐ女たちの店があり、男たちがこの橋を渡ろうか戻ろうかと思案したので、この橋の名があります。*1

古い橋台が残されています。

【参考文献】

*1 新藤東洋男:目で見る南筑後の100年(郷土出版社,2001)P.47

今回は、大牟田(福岡県大牟田市)の町並みと風俗を散歩します。

大牟田駅前に設置されている円柱形の白ポスト。

円柱の形に沿った錆び具合がいい感じです。

西鉄大牟田駅の同型の白ポスト。こちらは、きれいに塗装されています。