久留米駅近くの池町川沿いに古い木造の旅館の建物が残っています。

旅館「池街川」。川沿いの旅館らしい屋号です。

旅館の裏口に、情緒豊かな太鼓橋が架けられていますが、老朽化のため立ち入り禁止になっています。かつては、この橋を渡って旅館の裏口から男女が入っていったのでしょうか。

南側から見た旅館の全景(背後は九州新幹線の高架)。

久留米駅近くの池町川沿いに古い木造の旅館の建物が残っています。

旅館「池街川」。川沿いの旅館らしい屋号です。

旅館の裏口に、情緒豊かな太鼓橋が架けられていますが、老朽化のため立ち入り禁止になっています。かつては、この橋を渡って旅館の裏口から男女が入っていったのでしょうか。

南側から見た旅館の全景(背後は九州新幹線の高架)。

日吉町に残る「浮世小路」。

日吉町は、かつての花街の中心地でした。*1

現在は、休業中の店舗が多くなっているようです。

空き地越しに見た飲み屋街の建物。

小路は、L字型になっていて、すぐに出口に出ます。

【参考文献】

*1 都市計畫福岡地方委員會:大久留米市街地圖(都市計畫福岡地方委員會,1937)裏面

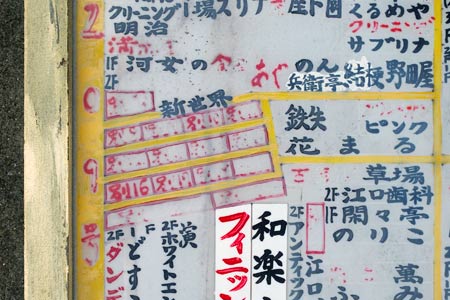

六ツ門町の「新世界」。昭和の時代にタイムスリップしたかのような光景です。

居酒屋などの飲食店に混じって、スナック店も営業しています。

路地の奥まった所に進むにつれ、スナック店が多くなります。

餃子店の隣のスナック店。

今回は、久留米(福岡県久留米市)の町並みと風俗を散歩します。

久留米市街の六ツ門町に「新世界」と呼ばれる路地裏があります。

国道209号線に面した飲食店街が「新世界」です。奥には、高層マンションが建ち、この界隈も開発の波が押し寄せているようです。

一歩足を踏み入れると、そこは、昭和のまま時間がとまったかのような路地裏が残っています。

一番北側の通り。

若松区浜町には、ゑびす市場、丸仁市場、大黒市場、共栄市場など、いくつかの市場が集まる一画があります。その中の一つ「ゑびす市場」。

市場の建物は大きく、奥行もあります。

新鮮な野菜や魚介類が並びます。

歴史を感じるトタンの建物(市場の建物を横から見たところです)。

旧土井町の通りから路地を一歩入ると、木造長屋が残っている一画があります。

狭い未舗装の路地に、長屋の建物が連なっています。

ひっそりと静まりかえっています。

路地は延々と続きます。

旧土井一丁目。

昭和を感じさせる理髪店があります。

モダンなデザインの入口のドア。

タイルの装飾もうまくマッチしています。

若松が日本一の石炭積み出し港だった頃、黒ダイヤ景気は盛り場の繁栄をもたらし、女性街も急ピッチで整備されていきました。その代表は市内の連歌町にあった古くからの遊廓でした。*1

遊廓は、明月楼、第一いろは楼、福柳楼、若戎楼、若楽楼、松月、福寿楼、大吉楼、大正楼、第二いろは楼、等がありました。*2

旧連歌調町一丁目のあたり。現在は、商店街になっています。

昭和11年の若松の市街図*3 を見ると、旧連歌調町一丁目と旧連歌裏町に挟まれた一画に、東側から、「メイゲツ」、「イロハ」、「フクヤナギ」、「ワカエビス」、「ワカラク」、旧連歌調町一丁目の北側の一画に、「フクジュ」、「ダイキチ」と、かろうじて判読できる遊廓の屋号が片仮名で記されています。

旧連歌裏町のあたり。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.40-P.41

*2 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.150

*3 北九州地域史研究会:北九州の近代化遺産(弦書房,2006)P.85

今回は、若松(福岡県北九州市)の町並みと風俗を散歩します。

洞海湾によって隔てられた若松区と戸畑区を結ぶ若戸大橋が出来る以前は、若戸渡船(わかととせん)航路(渡し船)である。 若松渡場が両者を結ぶ航路(渡し船)でした。

渡し船に乗り込みます。

戸畑から若松までは、あっという間(約3分)に到着です。

若松側から見た若戸大橋と洞海湾。貨物船が行き来します。

戸畑駅近くにあるホテル「パリ」。

トリコロールカラーの看板が目につきます。

ホテルの入口付近。

現在は、休業中です。

戸畑駅前(写真奥はJR戸畑駅)。

昭和の雰囲気が漂う飲み屋街があります。看板には、すべて「小料理」と書かれています。

レトロな看板。

別の場所にあった小料理屋。

戸畑、築地町。

タイルで美しく装飾された建物が残っています。

写真奥は、若戸大橋です。

玄関付近の見事なタイルの装飾

戸畑駅前の大通りに面した場所に、ビジネスホテルがあります。

玄関は、鮮やかな色のタイルで装飾されています。

ビジネスホテルの裏側には、同名の屋号の旅館があります。

旅館の全景。

今回は、戸畑(福岡県北九州市)の町並みと風俗を散歩します。

昭和30年刊行の「全国女性街ガイド」*1 によると、戸畑には、築地町一丁目から五丁目へかけて赤線が93軒あり、駅前の一画は色町でした。

道路を挟んだ反対側の鳥旗町に、いくよ旅館があります。

この旅館は、映画「ロボジー」の撮影に使用されたそうです。

映画「ロボジー」は、二足歩行ロボットの開発を命じられた電器メーカー社員が、開発に行き詰まり、老人にロボットの中に入ってもらったことから起きる騒動を描くコメディです。おそらく、映画の中の旅館のシーンの撮影にこの旅館が使われたのだと思います。

北側から見た旅館の外観。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.187

菡萏(かんたん)遊廓があったメインの通りに、色鮮やかなタイルの装飾が施された建物があります。

鮮やかな水色のタイルです。

玄関部分の装飾。

まったく輝きを失っていません。

今回は、西大分(大分県大分市)の町並みと風俗を散歩します。

近代大分の発展の基礎となった菡萏(かんたん)港は、明治12年から築港工事が始まり、明治17年に完成しました。港が完成してからは、船員や出船を待つ客を相手にする遊廓が軒をつらね始め、紅灯の歴史が始まりました。菡萏(かんたん)、とは華やかな様、蓮花(はすの花)を意味するもので、明の阮林という人がこの地を見物に来たとき、地形が蓮花に似ているところからこの名が生まれたといわれています。*1

現在も、戦前からの町並みが保たれています。*2

遊廓の中央部に位置する建物。

玄関付近のタイルの装飾。

裏通りにもかすかに廓の雰囲気が残っています。*2

【参考文献】

*1 甲斐光:生石風聞録(甲斐光,1991)P.4,P.306,P345

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.80-P.81

駅館川から豊前長洲駅方面へは丘陵になっていて、丘の上にはラブホテルが建っています。

ホテルの看板。

ホテルの直下は、急峻な崖になっています。

登りきると、ホテルの入口です。

今回は、長洲(大分県宇佐市)の町並みと風俗を散歩します。

駅館川の川岸。日豊本線(写真右奥)の鉄橋の近くの長洲には、通称「十二軒長屋」と呼ばれた花街がありました。*1

現在は、数えるほどの飲食店が残るのみです。

料理屋(飲食店)だったと思われる建物。

現在は、スナック店が数店舗営業中です。

【参考文献】

*1 郷土出版社:中津・宇佐・豊後高田今昔写真帖(郷土出版社,2009)P.62-P.63

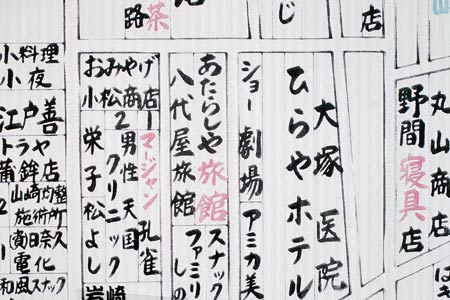

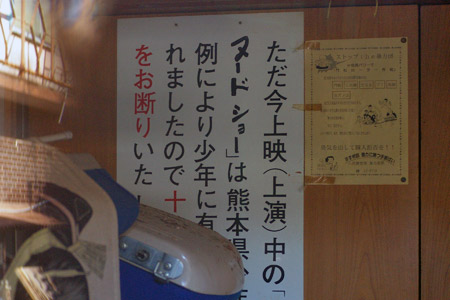

日奈久には、ストリップ劇場がありました。路上の案内看板に「ショー劇場」の記載があります。数年前まで営業していたようです。

現在は、建物だけが残されています。上部には、「ショー劇場」と書かれた看板が取り付けられていたのだと思います。

「本日の出演者」の看板。

入口に残されていた貼り紙。

日奈久温泉街には、鍼灸院があって、良いお湯と針灸の両方を受けることが出来ます。

温泉街に数軒の鍼灸院がありますが、その中でこちらの鍼灸院の建物は風情があります。

歴史を感じさせる「マッサージクラブ」の看板。

鍼灸マッサージ師会員章。

温泉街の中心部には、料理屋やスナックが密集していて昭和レトロな雰囲気です。

休業中のようですが、スナック店だったと思われる建物。

夜のスナック街。

温泉街中心部の案内図。スナック「栄子」の近くには、「男性天国クリニック」という店があった模様です。

今回は、日奈久(熊本県八代市)の町並みと風俗を散歩します。

日奈久温泉は、今から600年ほど前、1409年(応永16年)に発見された熊本県最古の湯治場です。

江戸時代の末には温泉町につきものの花街もありました。*1

金波楼は、創業100周年を迎える老舗旅館で、国の登録有形文化財(建築物)として登録されています。

広々とした玄関。

夜の金波楼。

【参考URL】

*1 八代地域振興局:八代歴史物語「日奈久物語」

牛深の久玉町内ノ原(バス停「うしぶか温泉前」のすぐ近く)に、「マキュン橋」という名前の橋があります。上海公安局警視総監をしていたイギリス人、ケネス・ジョン・マキュンは、現地で結婚した夫人の小田ミキさんの故郷に昭和2年(1927年)以来住んでいました。マキュン橋は、そのマキュンが寄付した橋です。*1

小田ミキさんは、決して妾でも「からゆきさん」でもなく、上海への出稼ぎ人で、たまたま外国人と結婚して故郷へ帰ってきました。*1

カタカナで「マキューン橋」と書かれています。

ひらがなでは、「まきゅうんはし」。

こうした奉公は、商品経済の浸透した天草地方によくある出稼ぎの展開の一部でした。

【参考文献】

*1 森栗茂一:夜這いと近代買春(明石書店,1995)P.90-P.91

牛深市街。商店街が続きます。

堀田牛乳の牛乳箱。天草の乳業メーカーのようです。

箱の側面には、「堀田ハイ牛乳」と書かれています。

上蓋が開いたままの状態になっていました。

牛深港前の県道35号線沿いに、旅館「宝洋館」の看板があります。

看板に導かれて路地を進むと、旅館の入口が見えてきます。世浦地区の「せどわ」のように、狭い路地が海の方向へ向かって伸びています(写真奥は牛深港)。

旅館の入口。

海側から見た路地。

牛深の加世浦地区では、「せどわ」と呼ばれる昔の家並みが残っています。

「せどわ」は、山と入江が多く、平坦地が少ない牛深に特有のもので、瀬戸(裏口)が語源で、狭い場所という意味も含まれたこの言葉通りに、細い路地に沿って何軒もの家が軒を連ねています。同じ船に乗る人たちが近くに集まって住んでいたため、船頭さんが肥えで出漁の合図をすると数分で船に集まることができました。(うしぶか海彩館の案内板より)

「せどわ」の路地は、住宅と住宅の隙間を縫うように分布し、海に向かって内部から多くの「せどわ」が伸びているのが特徴です。*1

漁村の民家。昔の面影を色濃く残しています。

【参考文献】

*1 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.235-P.237 張麗山 漁村における民間調査

古久玉に残されている遊廓跡としては、もう1軒「三浦屋」があります。*1*2*3

明治40年(1907年)8月10日、五足の靴一行(与謝野寛が、北原白秋、木下杢太郎、平野万里、吉井勇)は、牛深町の今津屋本店(現在、この場所には、「五足の靴文学碑」が設置されています。)に宿泊し、夜は牛深の街を散策して、翌日三角港へ旅立ちました。

「五足の靴」第13章には、「夜街を散歩して漁師町の芬々(ふんぷん)たる異臭、はた暗い海浜を通って、終に土地の遊女町に出た。ただ三軒のみで、暗き灯、疎なる垣、転(うた)た荒涼の感に堪えなかった。上の家に桔槹(はねつるべ:井戸水を汲み上げるための用具)の音が聞こえて、足下に蟋蟀(こおろぎ)が鳴くなどは真に寂しい。」と当時の様子が描写されています。*1

「三浦屋」の母屋裏。「五足の靴」にも書かれた外井戸があります。*1*4

【参考文献】

*1 鶴田文史:天草潮深のふるさと(牛深歴史文化遺産の会,2007)P.332-P.341

*2 牛深観光ボランティアガイド:牛深浦周辺ガイド

*3 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.217-P.232 亀井拓 牛深と遊廓

*4 五人づれ:五足の靴(岩波書店,2007)P.55

牛深の遊廓は、古久玉(こくたま)に存在しました。明治7年に牛深に熊本県から遊廓の設置が許可され、それ以後、徐々に遊廓数は増え続けました。*1*2*3

戦後は、赤線に移行したと思われ、「全国女性街めぐり」*4 には、「天草南端、ここまでくるとまったく孤島の感じ。8軒の旅館に女が入る。赤線は7軒で、この種の女は35名ほど。本島人が行くと猛烈によろこぶ。その慕わしそうに見る瞳の色は行かないとわからない。」との記載があります。

現在も紅裙亭の建物が残っています。

玄関の看板。

建物の東側。

【参考文献】

*1 鶴田文史:天草潮深のふるさと(牛深歴史文化遺産の会,2007)P.332-P.341

*2 牛深観光ボランティアガイド:牛深浦周辺ガイド

*3 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.217-P.232 亀井拓 牛深と遊廓

*4 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.194

牛深市街の北側の古久玉。道幅の狭い小路の入口にスナックの見えます。

古久玉は、かつて遊廓があった場所ですが、その周辺にスナック店が密集する一画があります。

現在は、住宅街となっている通りに、モダンな建物が建ち並んでいます。

逆方向から見たところ。ゆるやかな坂道になっています。

今回は、牛深(熊本県天草市)の町並みと風俗を散歩します。

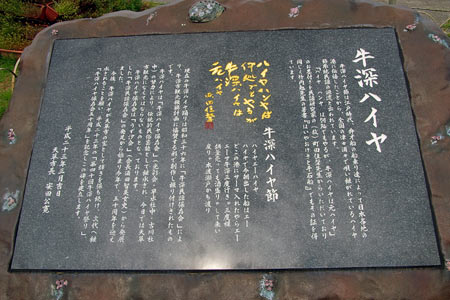

牛深は、ハイヤ節発祥の地です。

牛深港には、牛深ハイヤ節の碑があります。

ハイヤ節とは、港町の酒宴の騒ぎ唄として全国に分布しているもので、牛深港で生まれたものです。*1

大正時代、牛深は、「牛深三度行きゃ三度裸、鍋釜売っても酒盛して来い」という俗謡(ハイヤ節)でその名を知られた女の評判な所で、お客と女との関係は、夫婦関係(同じ客を争奪しない)同然で、長逗留の客は自宅へ連れられ、花婿のように歓迎されました。町はずれの久玉(くたま)というところには、待合(遊廓)があって、待合以外の場所で寝泊まりすることはご法度となっていました。*2

牛深ハイヤ節は、その南国的陽気さが人気を呼び全国に広まりました。越後のオケサ節(佐渡オケサが有名)、津軽アイヤ節などの分派を生み、川を遡っては山村の盆踊り唄ともなりました。*1

【参考文献】

*1 大塚民俗学会:日本民俗事典(弘文堂,1994)P.560

*2 宮武省三:習俗雑記(坂本書店,1927)P.24-P.31 「牛深女と其俗謡に就いて」

勝山の旧遊廓街の周辺には、スナックが点在しています。

旧遊廓街の北側。

スナックの案内看板。

1階が和風パブに改装されている建物。

花街の南端にある木造の建物。

屋根の部分の装飾。

赤線跡を歩く.完結編*1 に掲載されてるタイルの装飾。

建物の下部全体が黄色のタイルで装飾されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.24

川原通りの南端にある料理店。

地元の方の話によると、花街だった頃の名残を残す建物だそうです。

丸窓まどの外観に特徴があります。

重厚な木造の建物です。

今回は、勝山(福井県勝山市)の町並みと風俗を散歩します。

勝山市街の河原通りは、明治時代より栄え、料亭、貸席、遊廓や置屋などが並び賑わいをみせていた勝山唯一の花街でした(写真右手前の案内板より)。

現在も遊廓の名残をとどめる建物が残されています。

名残をとどめる建物は、通りの片側に集中していますが、地元の方の話によると、当時は通りの反対側(写真奥)にも料亭などが建ち並んでいたそうです。

大半の建物は改築されていて、当時の面影は少なくなりつつあります。

山田牧場の牛乳箱。古い町並みに、木製の牛乳箱が似合います。

上から見たところ。

住宅地にあった山田牧場の牛乳箱。

側面には、ひらがなで「やまだ」と書かれています。

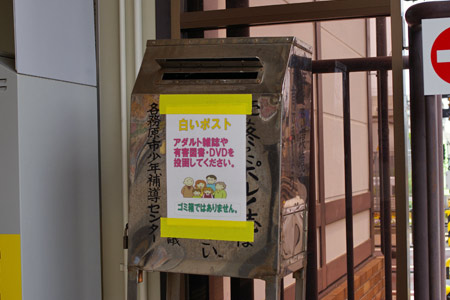

三国町南本町三丁目。ここに、坂井市の「キンダーホール三国」があります。

「キンダーホール三国」は、児童、生徒の健全育成を図るため、坂井市教育委員会が運営している施設です。

施設の玄関脇に白ポストがあります。

白ポストの側面には、「青少年愛護センター」と書かれています。

松ヶ下から上ハ町の地に移った遊廓は、鉄道開通後は駅前となったので、現在の出村に移りました。*1

三国は、遊廓の町並みが保存された数少ない町です。

かつての華やかな時代の名残が残っています。

腰廻りに石材が配置された店。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13-P.15

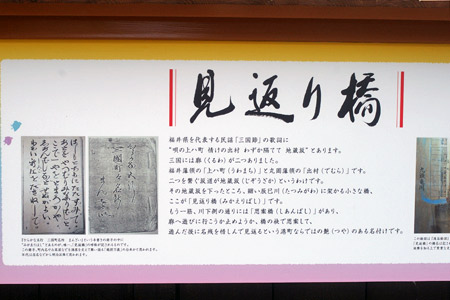

三国町神明3丁目に、「見返り橋」があります。最近設定されたと思われる案内板があります。

「三国節」の歌詞に、”唄の上ハ町 情けの出村 わずか隔てて地蔵坂”とありあます。三国には、福井藩領の「上ハ町(うわまち)」と丸岡藩領の「出村(でむら)」に遊廓があって、二つの遊廓を繋ぐ坂道が地蔵坂(じぞうざか)でした(案内板の説明より)。

写真の奥が地蔵坂です。その名の通り、坂を登ったところに地蔵があります。

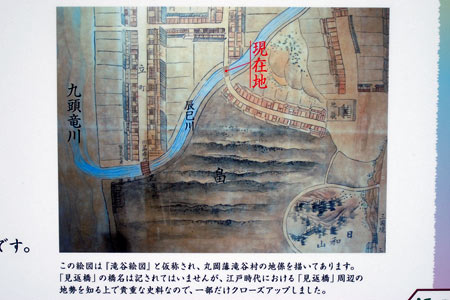

案内板に江戸時代の絵図に「見返り橋」の場所が記されています。有名な思案橋は、同じ辰巳川の川下側にあります。

現在の辰巳川。一部は暗渠になっています。

三国町山王にある妙海寺。ここに、豊田屋歌川の句碑があります。

「豊田屋歌川(とよだやかせん)」は、三国の遊女にして俳人(俳号を哥川)のことで、江戸時代中後期に活躍しました。*1

歌川の代表作「奥底の知れぬ寒さや海の音」。心にしみる名句です。*1

歌川の墓とされる豊田屋の墓。歌川の法名とされる「釈尼妙春」が刻まれています。

【参考文献】

*1 久保悌二郎 :遊女・豊田屋歌川(無明舎出版,2011)P.7,P.83,P.103-P.109

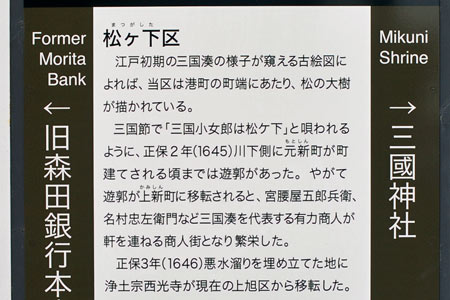

三国の新地は、最初は西光寺付近、松ヶ下一帯にありました。*1

三国祭の山車格納庫の壁面に、松ヶ下に関する案内板があります。それによると、遊廓が上新町に移転された後は、松ヶ下は商人街となり、繁栄しました。

現在も商人街の名残が、残されています。

旅館の建物。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13

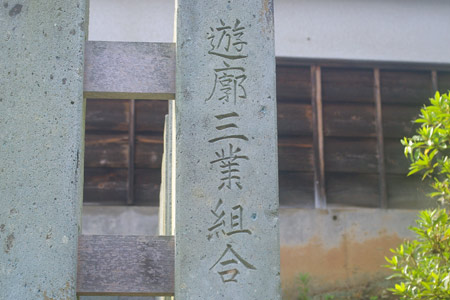

西光寺の遊女の墓の周囲の玉垣には、芸妓組合など、遊廓関係者の寄進者の名前があります。

料理屋組合。

遊廓三業組合。

「貸」以下の文字が削り取られた玉垣。

今回は、三国(福井県坂井市)の町並みと風俗を散歩します。

松ヶ下一帯(西光寺付近)は、古くからの船着場で、三国で最も古い遊里として賑わいました。この遊里には、三国小女郎や歌川などの名妓が出ました。*1

宝永8年(1680年)に編さんされた「色道大鏡」*2 の中に、「三国の傾城は、松が下と上新町にあたりにあり、此内揚屋がある出村は竪町と地蔵町とに有。」と記されていて、三国における遊廓の発展ぶりがうかがえます。

西光寺の境内には、当時の遊女の墓が残されています。

三国小女郎(袋屋春路)のものとされる墓。春路は小女郎の本名です。*1

一番奥の墓石の正面は、文字が削られていて判別できませんが、側面には「女郎」とかろうじて判読できそうな文字が刻まれています。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13

*2 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会編:色道大鏡.新版(八木書店,2006)P.378

高岡市街の川原町。

「唐破風」と「千鳥破風」が入り組んだ荘厳な装飾。寺院建築と見間違うかのような古代風の造りです。

懸魚(げぎょ)も大きく立派です。

現在は、休業している模様です。

繁久寺(前田利長の墓所の隣)の門前に、「芸子地蔵」が建っています。

この「芸子地蔵」が建立されたのは、次の経緯によるものです。

昭和6年、大門町の料理店で働いていた芸妓の雪江(21歳)と同店の従業員のとよ(23歳)の二人が遊客と婦中町へ遊びに行った。帰る途中の夜中の12時頃に料理店へ電話し、「お客からまだ花代を貰っていないので、貰ったらすぐ帰る。」といって消息を絶ちました。早朝になっても帰らないので、八方手を尽くして探したところ、庄川で溺死しているのが発見されました。花代を踏み倒されて、責任感から雄神橋から投身自殺を図ったのでした。

地蔵の正面には、二人が手を取り合っている姿が彫られています。

側面には、悼句「水の瀬の音なくなりぬ秋の風」が刻まれています。

【参考文献】

*1 高岡市民文化振興事業団 「きらめき編集室」:高岡文化情報誌「きらめき TAKAOKA」(vol. 11,1993)P.31 「若き芸子の姿に、今はなき心の財産を見たり。」

高岡市新横町大仏町。大佛寺にある高岡大仏は、奈良の大仏と 鎌倉大仏と並んで日本三大大仏と称されます。

その高岡大仏のすぐ近くに大仏飲食店街があります。

表通りの看板に導かれて路地を入ると、大仏飲食店街の入口があります。

30mほどの小路に飲食店が密集しています。

夜に来てみたい飲食店街です。

末広町にある高岡関野神社の周囲は高いブロック塀で囲まれています。近くには、飲み屋街もあります。

ブロック塀の向こう側には、高岡御車山祭(たかおかみくるまやままつり)で使用される曳山の保管倉庫があり、いわば「神聖なる場所」です。

この「神聖なるブロック塀」に立小便をする人がいるようです。

穴あきブロックの無い、黒いブロック塀が約200m続きます。両側がブロック塀となっている場所もあります。

御旅屋(おたや)通りの商店街。「カメラのクラタ精美堂」の脇の路地。

生活路地が昔のままの状態で残されています。

奥には、「日の出屋」と書かれたの看板。

奥(反対側)から見たところ。

高岡駅前ビルの全景。

夕方になると、ネオン看板が置かれます。

1階に入居している風俗店(ピンサロ)。

今は、使われていない看板が、駅ビル内部の廊下に置かれていました。

高岡駅前ビルの内部は、まさに異空間そのものです。

建物は、環状に配置され、共用の廊下や通路、階段が設置されています。

1階と地下1階を結ぶ通称「丸階段」。

地下まで達する吹き抜けの共同の中庭が設けられ、地下1階は飲食街になっています。

中庭は、地階店舗の利用価値や2、3階の住宅部分の住環境を高める効果をもたらしていて、中庭は、駅の地下街ともつながっています。*1

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.285-P.286

今回は、高岡(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

近年、再開発が進む高岡駅周辺ですが、その中で、高岡駅前ビルは、昭和の香りが色濃く残っている数少ない建物の一つです。地下及び1階は、商店、飲食店、理容室などの商業施設が入居し、2階と3階は居住スペースになっています。

1952年に制定された耐火建築促進法により、全国の都市中心部で防火建築帯が建設され、これらは「商店街共同建築」と呼ばれました。「高岡駅前ビル」は、1962年に建設された「商店街共同建築」で、街区全体を再開発する手法として、当時大きな注目を浴びました。*1

共同の通路の入口にある鳥居。

ビルの中に通路の途中に稲荷神社があります。その向こう側(ピンク色の壁面のところ)は風俗店(ピンサロ)です。

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.253,P.285-P.286

伏木港に近い伏木湊町。

商店街の中に居酒屋やスナックが点在しています。

木造建物に、スナックの看板。

路地を進むと、同じ名前のスナックがありました。

今回は、伏木(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

伏木の玉川町(現在の伏木中央町)には、かつて遊廓がありました。

旧町名「玉川町」のことを記した石柱には、「明治9年に貸座敷営業免許地に指定され、町内を流れる玉川にちなんで玉川町と命名され、遊郭が軒をつらねた。」と解説されています。

当時の華やいだ雰囲気が感じられる料理屋の建物。

通りの中ほどには、花街らしさが残る建物も残っています。

荻窪駅の大田黒公園周辺地区には、昭和初期に建てられた建築が現在も残っています。昭和5年、モダンな洋風下宿とした改行した「西郊ロッヂング」は、全室洋間。造り付けのベッドとクローゼット、内線電話までついていました。入居したのは地方の名士の子弟や高級サラリーマンだったそうです。*1

昭和12年に竣工した新館はドーム型の屋根のある塔が異彩を放っていますが、これは技術者だったご主人が設計にかかわった荒玉水道の排水塔を模したものです。*1

奥の建物は、和風の旅館になっています。

モダンなデザインの丸窓。

駅前の荻窪銀座の隣に、「アサヒ通り」と名づけられた通りがあります。

飲食店が建ち並んでいます。

ところどころ空き地があり、ちょっと寂しい感じです。

空き地になった場所からは、建物の裏側のトタン部分が見えます。

荻窪銀座の入口の近く。

一見、何の変哲もない路地(ビルの隙間)ですが、ここが共同便所への入口です。

大人一人がかろうじて通ることができる狭い路地が直角に曲がった先に、共同便所があります。

小便用は、仕切り板が無いタイプです。衛生状態はあまり良くありません。

荻窪銀座には、現在も当時の生活用水であった井戸が商店街の裏通 りに3ケ所残っていて、 杉並区の非常用防災井戸として指定されています。*1

荻窪銀座の飲食店などの方々が共同で利用しています。

メインの通りに面した井戸。

井戸は全部で3基あります。

【参考URL】

*1 荻窪銀座商店街:公式ホームページ

今回は、荻窪(東京都杉並区)の町並みと風俗を散歩します。

JR荻窪駅の北口を出ですぐのところに、「荻窪銀座」商店街があります。

荻窪銀座商店街は戦後いち早く商店会を結成し、結成されたばかりの商店街は、バラック建てのマーケットでガスも水道もなく食する事も困難な時代でした。*1

入口には、風情のある手書きの案内板があります。店の屋号だけでなく、共同井戸や共同トイレの位置までが記されています。

居酒屋などが密集する味わいのある路地。

もう一本、隣の路地。

【参考URL】

*1 荻窪銀座商店街:公式ホームページ

日暮里駅周辺は、最近になって再開発が行われた結果、高層ビルや高層マンションが林立する町並みとなりましたが、西日暮里方向には、昔からあるラブホテル街が健在です。

日暮里駅北側。

日暮里のラブホテル街は高架沿いに発達しています。

「風俗デリバリーの利用OK」。

舎人ライナーの高架が横切る日暮里駅前の近代的な町並みに混じって、古びた旅館の建物が1軒あります(写真奥)。

繊維街として発展した頃の日暮里には、このような旅館がたくさんあったのかもしれません。

モルタル造りの建物。

玄関付近は、竹で装飾されています。

JR日暮里駅前の放射11号線から三河島通り(尾竹橋通り)に交差する付近までの日暮里中央通りの両側は、日暮里繊維問屋街と呼ばれ、ここは、大正から昭和初期にかけて「東の日暮里、西の吹田」と呼ばれた繊維ウエイスト工業の中心地でした。繊維ウエイスト工業というのは、古繊維、つまりボロ繊維を専門に集めて加工し再製品化するリサイクル業のことで、再生工場はそのまま問屋としての機能を持っていました。最近のヤングたちの古着志向はリサイクルへの希望と言えます。*1

さらに、近年のコスプレ人気により、コスプレ用素材を専門に扱う店も現れ、秋葉原から近いこともあり、活況を呈しています。下の写真は、ステージ衣装やよさこい衣装などを専門に扱う「奥山」さんです。

日暮里駅前の店。

日暮里繊維問屋街は学生やミセスが足しげく通う町です。

ダンス用衣装専門の店もあり、艶めかしい雰囲気が漂います(西日暮里にて)。

【参考文献】

*1 婦人画報社:のぞいてみたい東京の六大問屋街(婦人画報社,1998)P.25-P.34

谷中のおせんべい屋さん。下町ではよく見る風景です。

おせんべい屋さんの脇には、ラブホテルの看板。

カーブを描く路地の奥にラブホテルがあります。

古い煉瓦塀が周囲を遮断していて、隠れ家的な雰囲気を醸し出しています。

今回は、日暮里(東京都荒川区)の町並みを風俗を散歩します。

JR日暮里駅の西側にある「夕焼けだんだん」は、谷中では有名な夕焼けの絶景スポットです。

夕焼けだんだんの階段の上に、「富士見ホテル」の大看板があります。

細い路地をいくと、奥に富士見ホテルがあります。

ひっそりとしたホテルの入口。

本町商店街から、北側に入ると、飲食店で賑わっていた頃の痕跡を随所に見かけることができます。

風情のあるお好み焼き専門店。

丸窓のある料亭風の建物。

軒下には、十八歳未満立ち入り禁止のプレートがありました。

本町商店街から、北側に路地を折れると、旅館の建物が見えてきます。

現在は、休業中のようですが、昭和初期のものと思われる建物です。

趣きのある木製の看板。

旅館の周囲の路地には、当時の雰囲気が残っています。

墨俣町本町の商店街に古い銭湯の建物が残っています。

めずらしい洋風建築の銭湯です。建物は、大垣市景観遺産に指定されています。

まるで赤線建物を思わせるカラフルなタイル建築です。

正面玄関に描かれた美しいタイル絵。

墨俣の町の入口には、商店街らしいアーチがあります。

北側の通り(墨俣一夜城跡近く)は、かつては料亭などが建ち並ぶ花街だった場所です。

現在は、花街の面影はありません。

現在の本町商店街。昭和54年の商業統計によれば、墨俣町には、小売業124軒、飲食料品小売業29軒、飲食店37軒などがあり、料理屋、歯科医院が多いことが、他の町村では見られない墨俣町の特徴でした。*1

【参考文献】

*1 すのまたのあゆみ編集委員会:すのまたのあゆみ(墨俣町教育委員会,1982)P.208-P.209

今回は、墨俣(岐阜県大垣市)の町並みと風俗を散歩します。

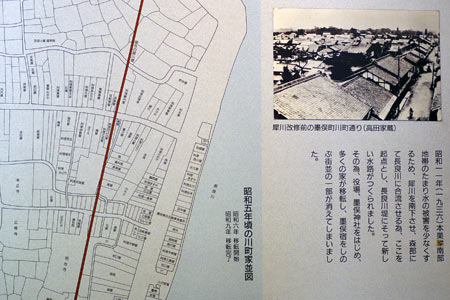

墨俣一夜城跡は、歴史資料館になっていて、墨俣の歴史を知る資料が展示されています。

墨俣の町並みの展示。

昭和11年たまり水の被害を少なくするため、長良川堤にそって水路が作られました。そのため、多くの家々が移転し、墨俣宿ををしのぶ町並みの一部消えてしまいました(地図に赤線で示されているのが現在の堤防です)。

天守閣から見た墨俣の町並み。

高山昭和館のある通り。このあたりは、町全体が昔の雰囲気を残しています。

「理髪」と書かれた看板のある理容室。

こちらの理容室は、休業中のようですが、色とりどりのペンキで装飾されています。

当時のままの佇まいです。

市内を流れる宮川に架かる中橋。擬宝珠や欄干をそなえる美しい橋です。

川沿いに、銭湯の中橋湯があります。

特徴のある煙突。

お湯は熱すぎず、ゆっくりできます。

末広町の二番街に、銭湯の桃の湯があります。

木造建築の銭湯です。

鮮やかな緑色の暖簾。

外観と同じように内部もレトロ感たっぷりです。

商店街で見かけた飛騨牛乳の牛乳箱。高山市街ではよく見かける牛乳箱です。

「ウルトラ・ハイ」と書かれています。

木製牛乳箱、プラスチック製牛乳箱、ヤクルト、郵便受け。

「飛騨牛」と言えば”ブランド牛”ですが、「飛騨牛乳」は”銘乳”です。

花岡遊廓跡地の東側に位置する末広町は、歓楽街となっています。

歓楽街は、「二番街」と呼ばれています。

スナックや居酒屋が点在しています。

バーの建物。

花岡遊廓の中心部だったと思われるあたり。

旅館の「かみなか」があります。遊廓時代の面影を感じさせる建築です。

旅館の「かみなか」の建物は、明治中期の建物で、国の登録有形文化財に登録されています。館内いたるところに創建当時の面影が残されており、現在高山市に残っている建築様式としては一のものです。*1

旅館裏の路地には、遊廓時代を偲ばせる空間が残っています。

【参考URL】

*1 旅館の「かみなか」:ホームページ

今回は、高山(岐阜県高山市)の町並みと風俗を散歩します。

高山の遊廓(大名田町(おおなだちょう)花岡遊廓)は、現在のJR高山線と国分寺の間にありました。

昭和11年発行の市街図*1 でみると、「花岡廓」と記された一画があります。

花岡遊廓の許可地は、3,500坪あって、妓楼は12軒、娼妓は52名いました。*2

遊廓の跡地には、旅館や割烹料亭などが点在しています。

板壁が美しい割烹料亭。

遊廓の北側飲食店街。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.121

*2 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.86 「全国遊廓案内」

各務原駅近くの駐車場。車止めのコンリートブロックが置かれています。

コンリートブロックには、店の屋号が書かれています。

コンクリートブロックには、「犬の糞お断り」と書かれたものもあります。

犬の糞お断り。

名鉄各務原市役所前駅から、南へ航空自衛隊岐阜基地の方向へ向かって進むと、小さな歓楽街となっている一画があります。

スナックが数軒と風俗店と思われる風俗店が集まっています。

軒下の電球。

「マドンナ」の「ン」の文字は、ハートのマークでデザインされています。

今回は、各務原(かかみがはら、岐阜県各務原市)の町並みと風俗を散歩します。

名鉄岐阜駅から約15分の各務原市役所前駅。

改札口の手前に白ポストがあります。

銀色に輝く金属製の白ポスト。

「ゴミ・タバコの吸い殻等は入れないでください。」と書かれています。

手力の国道沿い。自動車の便が良いことから、レンタカー、車検場、中古車販売、廃棄物処理業者などの、自動車関連の施設が、道路沿いに密集しています。

これらの自動車整備関係の施設に混じってラブホテルが立地しています。どちらも自動車に縁の深い施設ですが、ここでは両者が同じ場所に立地しています。

道路から一歩入ると、そこはラブホテル街です。

ラブホテルに隣接する廃棄物置き場。

旧手力園の跡地。

レトロな理容室があります。

昔のままの佇まい。

現在も営業中のようです。

旧手力園跡地に、古い長屋の建物があります。

スナックだったと思われる店舗が併設されています。

建物の側面には、ひょうたんの絵が描かれています。

軒下の灯り。

今回は、手力(岐阜 県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜の金津遊廓は、明治期に誕生し、約50年におよぶ歴史を積み重ねましたが、戦時中の昭和18年、「金津遊廓の建物をまるごと川崎航空機の寮に提供せよ。」という通達が当時の知事から出され、これに伴い、遊廓は、手力(てぢから)に移転しました。 戦時中は享楽機関の営業が停止されている建前上、「遊廓」を名乗ることができなかったため、「手力特殊飲食店街(通称:手力園)」と呼ばれていました。*1

写真の商店の向こう側が手力園があった場所です。

現在は、住宅街となっています。

付近には水路が巡っています。

商店もある生活感のある住宅街です。

【参考文献】

*1 加藤政洋:敗戦と赤線(光文社,2009)P.115-P.129

市役所の近くに、川越市に唯一残る銭湯の旭湯があります。

道路沿いに面したレトロ銭湯です。お客が多くかなり繁昌している模様です。

人力車がデザインされた暖簾。

銭湯脇は駐輪場スペースになっています。

蔵造りの町並みが広がり、観光客が絶えない川越の「一番街」から西に折れると、料亭の「山屋」があります。「山屋」は、明治初年からここで営業を続ける料亭で、大正から昭和初期の、花柳界が最も華やかだった時期の面影が今も残る店として知られています。*1

緑に囲まれた料亭。

川越は芸どころで、ちゃんとした芸者さんが何人もいました。芸事にうるさく、風紀が厳しかった川越では、芸者が男性客と寝ることは許されませんでした。

料亭「山屋」の前の通りは、観光地である「一番街」から少し入ったところですが、ここには、昔の情緒が残っています。大正期の洋風建築で有名な埼玉りそな銀行川越支店(写真右奥)が見えます。

【参考文献】

*1 朝日新聞さいたま総局:さいたま文学紀行 作家たちの描いた風景(さきたま出版会,2009)P.128-P.129

川越と言えば、東京の原風景を今に伝える蔵造りの町並みです。休日には多くの観光客で賑わいます。

通りから一本路地を入ると、観光地とは思えないような生活感のある空間が残っています。

商店の看板建築。

緑で囲まれた理容室。

喜多院近くの長屋風の建物。

軒下に牛乳箱があります。

かすれて読みにくくなっていますが、「全酪牛乳」と読み取れます。

生活感のある風景です。

喜多院裏のお堀。

犬糞看板があります。

シャッターに貼られたオシッコ禁止の貼り紙。

なぜか、税込315円と書かれた値札が貼りついています。

当時の面影が残る旧市村旅館。

現在も往時の木造家屋が残っています。

旅館近くの細い路地。

旅館の裏口。風情のある石畳が印象的な風景です。

今回は、川越(埼玉県川越市)の町並みと風俗を散歩します。

川越には、喜多院の手前、西小仙波町に、遊廓が存在しました。*1

喜多院へ通じ道路には、旅館だった建物があります。

同じ建物を側面から見たところ。

現在、食事処となっている建物。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.100-P.101

遊廓があった横町通り沿い。

小さな神社があります。神社の名前は記されていません。

「坂城の宿場と遊廓」*1によると、明治16年に遊廓設置についての願書が提出されましたが、そのときの惣代に、馬場吾三郎、佐々木長一郎の名前がありますが、この2名の名が玉垣に刻まれています。

明治27年6月建立。遊廓の設置の関係者は、当時の町の有力者だったことがわかります。

【参考文献】

*1 中沢勇:坂城の宿場と遊廓(信濃書籍出版センター,1978)P.42

坂城の遊廓は、横町裏の天領時代の陣屋跡地に選定されました。*1

現在は、遊廓の痕跡は残っていません。

陣屋跡であることを物語る石垣(駅前の案内板より)が残っています。

遊廓の入口は、坂城駅側にもあって、駅からは斜めに板橋がかけられていました。夕方の列車の停車時には、娼妓たちが出迎えに、また朝方には客を送ってきて、駅の待合室はなまめかしい雰囲気が漂い賑やかでした。*1

【参考文献】

*1 中沢勇:坂城の宿場と遊廓(信濃書籍出版センター,1978)P.42,P.49-P.51

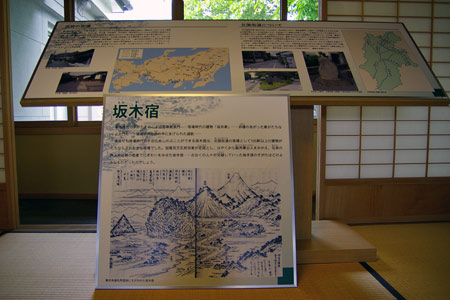

今回は、坂城(長野県上田市)の町並みと風俗を散歩します。

坂木宿ふるさと歴史館は、宿場時代を再現した建物の中に、坂城宿の歴史に関する資料が展示されています。

坂城宿は、北国街道の宿場として100軒以上の建物が建ち並ぶ大きな宿場でした。

坂城宿は、長野県の中では権堂宿と並び早い時期から飯盛旅籠が設置された宿場でした。

坂城宿の模型。写真の横に延びる通りが立町。写真の左側の通りが遊廓があった横町です。

東武浅草駅前に、地下街への入口があります。

昭和の匂いの残る地下街。居酒屋や占いの店などが並んでいます。

700円の理髪店。

アダルトビデオもあります。

千束通り商店街から東側に入ったところに銭湯の曙湯があります。

なだらかな曲線の唐破風(からはふ)屋根と懸魚(けぎょ)と呼ばれる彫刻。

銭湯の後ろ側へ回ると煙突が見えます。

美しい漆喰塗りの塀。料亭のような佇まいです。

ひさご通りの西側に、ビジネスホテルが密集する一画があります。

商店やスナックなどが建ち並んでいます。

ホテルの大看板。

ホテルの提灯。

ロック座は、昭和22年にオープンし、23年よりストリップを開始し、昭和58年に休館となりますが、その後復活しました。*1

経営母体を替えながら、今でも同じ場所場所で営業を続けているストリップ劇場です。*1

昭和20年代に次々と造られた浅草のストリップ劇場は、浅草座や美人座などストリップ専門の小屋もありましたが、ロック座は、ストリップショー1時間半に軽演劇1時間という時間割を定めて演劇に力を入れていました。ロック座の初代軽演劇部門の初代座長は伴淳三郎でした。*2

女性は、割引です。

懐かしいアイスキャンディー売りの自転車がとまっていました。

【参考文献】

*1 佐藤洋一,武揚堂編集部:あの日の浅草(武揚堂,2007)P.37,付録地図

*2 堀切直人:浅草 戦後篇(右文書院,2005)P.207

「食道街」は、浅草の中でも、飲食街が中心となった繁華街です。

スカイツリーの方角に「ホテル」と書かれた大看板があるのが気になります。

外国人用のゲストハウスのようです。

建物の屋上に設置された広告大看板。

国際通りから新仲見世通り方面へ入ったところに、大人のオモチャ屋さんがあります。

うっかりすると、通り過ぎてしまいそうですが、町並みにレトロな店舗が溶け込んでいます

「ビデオ」の看板。

ショウウィンドウ。品揃えが豊富です。

浅草の雷門通り。この日は、三社祭の日でした。

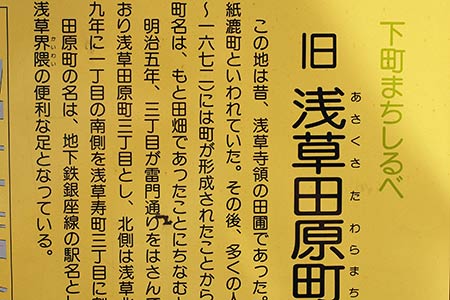

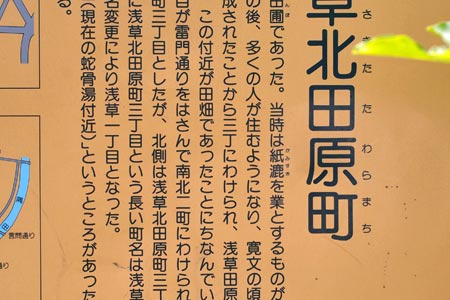

雷門通りの南側、国際通りの東側は、旧浅草田原町一、二、三丁目から、雷門通りの北側の旧浅草北田原町の一帯は、紙漉き(かみすき)を業とする人たちが住んでいたことから、紙漉町と呼ばれていました。旧町名の案内板には、このことが記述されています。

トイレットペーパーが普及する以前まで使われていたネズミ色をしたチリ紙(別名、「落とし紙」、「便所紙」)のことを「浅草紙」と呼びますが、紙漉町は、「浅草紙」の発祥の地です。

紙漉町の紙漉場の多くは、その後、山谷堀の周辺に移転しました。浅草紙の漉家にとって山谷堀は、紙漉きのための用水を供給してくれる大切な水資源でした。現在の東浅草一丁目に、”紙洗橋”の欄干が残っていますが、これは、山谷堀の漉家が堀端に水槽を設けて、紙漉きの作業の工程の一つである”冷やかし”(原料を 水につけておく作業)を行っていたことを示すものです。山谷の漉家で働く男たちは、”冷やかし”の間の二時間あまりの時間を利用して山谷堀をわたって新吉原に潜入し、偵察に出かけるのを楽しみにしていました。これが、「買わずに帰る」”冷やかし”の語源となりました。*1

雷門通りを挟んだ北側には、「旧浅草北田原町」の案内板。雷門通りをはさんで南北二町に分けられたため、南側が田原町三丁目、北側が北田原町三丁目(現在の浅草一丁目)になったと説明されています。

【参考文献】

*1 會田隆昭:浅草紙の三〇〇年–江戸=東京北郊に於ける漉返紙業の歴史地理(百万塔/紙の博物館, (113),2002.10)P.79-P.82

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

5月22日に東京スカイツリーが開業し、浅草からの展望は大きく変わりました。

しかし、浅草のシンボルと言えば、この通称うんこビルです。

うんこの先っぽ。

上から見たうんこ。

温泉街にある千曲市総合観光会館の前にブロンズ像があります。

ブロンズ像の題は、「髪」。

温泉街らしい美人像です。

下の方から。