杵築は、日本唯一のサンドイッチ型城下町です。南北の高台に武家屋敷があり、その谷間に商人の町が挟まれている地形的な特徴のことをサンドイッチ型と呼んでいます。

毎年ゴールデンウィークの時期に、「きつきお城祭り」が開催されます。

お祭りのハイライトは、花魁道中です。

2組の花魁の行列が練り歩きます。夜もふけると、花魁の行列は妖艶な雰囲気を醸し出します。

最後は記念撮影。

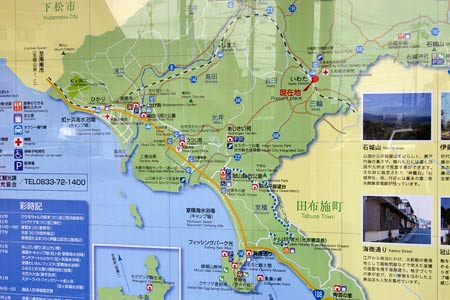

杵築は、日本唯一のサンドイッチ型城下町です。南北の高台に武家屋敷があり、その谷間に商人の町が挟まれている地形的な特徴のことをサンドイッチ型と呼んでいます。

毎年ゴールデンウィークの時期に、「きつきお城祭り」が開催されます。

お祭りのハイライトは、花魁道中です。

2組の花魁の行列が練り歩きます。夜もふけると、花魁の行列は妖艶な雰囲気を醸し出します。

最後は記念撮影。

今回は、杵築(大分県杵築市)の町並みと風俗を散歩します。

JR日豊本線の杵築(きつき)駅は、城下町らしい和風の駅舎です。

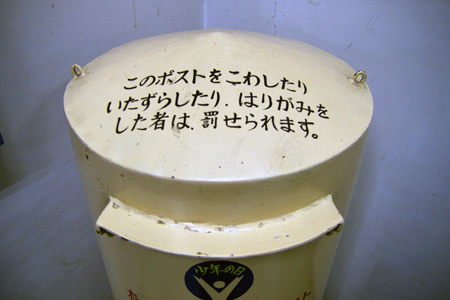

駅舎の脇に白ポストがあります。

「青少年に有害な図書はこのポストへ入れてください。」と書かれていますが...。

新聞紙やゴミのようなものも入れられているようです。

戸部六丁目付近。

トタンの焼き鳥屋さんがあります。

トタンには、木製牛乳箱が似合います。

比較的見ることが少ない名糖ホモビタ牛乳の牛乳箱です。ガムテープで補強して大切に使われています。

岩亀稲荷の入口。美しい石畳の路地が奥へと導いてくれます。

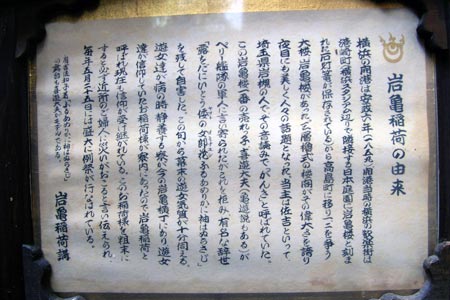

当時、横浜の遊廓の岩亀楼の寮がこの近くにあり、遊女たちが信仰していたお稲荷様が寮内にあったので、岩亀稲荷と呼ばれ、現在でも信仰が続いています。岩亀稲荷を語る上で忘れてならないのが、「喜遊」という遊女の物語です。喜遊は岩亀楼の中でもとりわけ人気のある遊女でした。ペリー艦隊の軍人の一人に、喜遊にどうしても会いたいと思う軍人がいて、軍人は、幕府の役人を通し、岩亀楼の主人に喜遊がその軍人の相手をするよう命じました。しかし喜遊は外国人の相手をすることを拒み、自ら喉を懐剣で突いて自害しました。*1

喜遊の伝承は、染崎延房の「近世紀聞」(1875年~81年)第2編の一節がもとになっています。その中に、「今の開化に比ぶる時は頑癖(ぐわんへき)なるに似たれども此頃は娼妓だも洋夷を悪(にく)む斯(かく)の如し」という記述が示しているように、幕末から明治維新にいたる歴史の転換期においては、攘夷と開国とで日本人の意見が分裂した時期でしたが、この分裂は女性の問題としてもあらわれました。異人を避ける伝統的な美徳が称賛される半面、いわゆる”らしゃめん”と呼ばれた異人の妾が出現し、開国の一面を象徴していました。当時の横浜の遊廓には、岩亀楼など15軒の妓楼に”らしゃめん”が置かれていました。*2

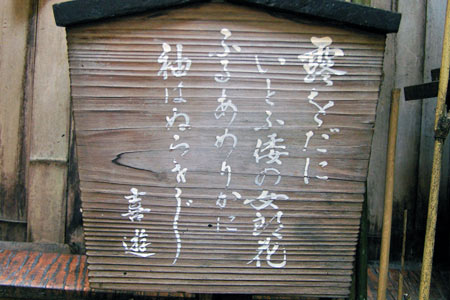

喜遊は、自害するとき、「露をだに厭う倭の女郎花 ふるあめりかに袖は濡らさじ」という辞世を残しました。*1

【参考文献】

*1 岩亀稲荷:「岩亀稲荷と岩亀横丁の由来」案内文

*2 磯田光一:有吉佐和子「ふるあめりかに袖はぬらさじ」(中央公論社,1982)P.223-P.224 解説

ジョイフル三ノ輪(三ノ輪橋商店街)*1 を歩いていると、商店街の左右には何本かの路地があることに気が付きます。

商店街の左右に突如として路地が現れます。

このような幅の狭い路地もあって、ごみごみした雰囲気です。

石畳の路地。

大正4~5年頃、新開地(現在のジョイフル三ノ輪)に、銘酒屋街が出現し、数ヶ月後に「花柳界指定地」が取り消され、銘酒屋は突然姿を消しましたが、その後に移ってきた一般の住人は、建物を住居型に改造してして住みました。Aさんの家は、商店街の中程を北へ折れてすぐの幅約3メートルの横丁を入った2階建て6軒長屋の3軒目でした。二間間口の家のガラス戸をあけると、広さ三畳か四畳の土間があり、銘酒屋が使っていたころはここは畳敷きで、抱え娼婦の生活の場であり、表に面した入口から通る客を呼び込んだり稼業の場でもあり、隣室は、抱え主の居住空間で、娼婦接客の場所は2階でした。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(南千住):三ノ輪橋商店街(2011.4)

【参考文献】

*2 三木克彦:北奇譚幻の銘酒屋街(三木克彦,2004)P.5-P.6

貝塚遊廓跡地近く。木造の家屋が建ち並びます。

格子の美しさが映えます。

新泉牛乳の牛乳箱があります。

新泉牛乳は、貝塚市に本社を持つ昭和18年創業の乳業メーカーの泉南乳業株式会社の商品ブランド名です。*1

木製牛乳箱は、建物の木目とよく似合います。

【参考URL】

*1 泉南乳業株式会社:泉南乳業株式会社ホームページ「泉南乳業のあゆみ」

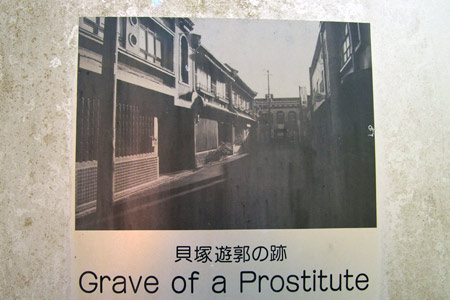

水間鉄道の終点の水間観音駅から、さらに南へ4Kmのところに遊女の墓があります。

トンネルから脇道を入った道路沿いにあります。

文化年間(1804年~1818年)この地で非業の死を遂げた遊女、千代の墓と伝えられています。伝説によれば、貝塚の遊女であった千代が、病気にかかって郷里の紀州へ帰る途中、この地で川面に写る自分の哀れな姿に落胆し、断食の末、命果てたといわれています。これを哀れんだ村人たちが墓をたて供養しました。

案内板に貝塚遊廓の写真が掲載されています。

尼崎市記念公園近くの道路。

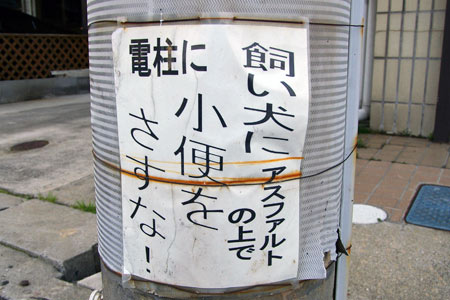

貼り紙が貼られた電柱があります。

「小便をさすな!」の貼り紙。

電柱の根元には小便除けと思われる柵がたてかけてあります。

今回は、尼崎の町並みと風俗を散歩します。

JR尼崎駅のエスカレータ。

エスカレータを登り切ったところに白ポストがあります。

目立つ場所で邪魔にもならない場所に設置されています。

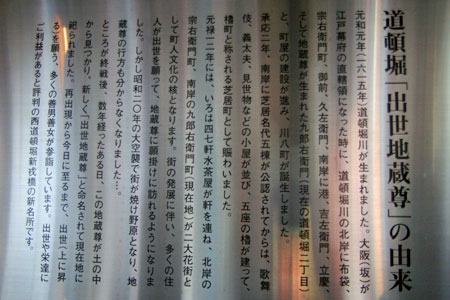

道頓堀橋の西側にある西道頓堀新戎橋の橋のたもとに「道頓堀出世地蔵尊」があります。

案内板によると、江戸時代、北岸の宗右衛門町と南岸の九郎右衛門町(現在地)が二大花街として町人文化の核となり、街の発展に伴い、多くの人が出世を願って地蔵尊に訪れるようになったそうです。

かに道楽などが寄進した玉垣があります。

「大阪特殊浴場協会」の名前もあります。

新宿駅南口近くの通り。ポルノ映画館や飲食店が建ち並ぶ繁華街です。

ファッションヘルス「クリスタル」の看板があります。

付近を捜してもヘルスらしい店はありません。

閉店後、看板だけが残ったものと思われます。

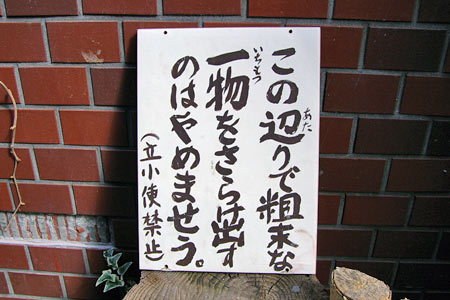

百軒店の名曲喫茶の裏口へ通じる通路。

立小便禁止の貼紙。粗末な一物(いちもつ)をさらけ出すのはやめませう。

渋谷の道元坂上からラブホテル街への道を入ったところ。

カラーコーンには、「ゲロ禁止」「ゲロはくな」の貼り紙(ガムテープ)。

花園神社の境内の中にある威徳稲荷神社。赤い鳥居が連続します。

額の後ろに木彫りの男根模型が飾られています。

祈願する女性が男根をなでやすいように、乗るための台が置かれています。*1

後ろ側には石でできた男根があります。2つの睾丸もリアルに表現されています。男根は修理した形跡があって、痛々しく感じます。

風俗ライターの松沢呉一によると、昔はこれが何本もあったが、酔っぱらいが折ってしまったそうです。*2

【参考文献】

*1 町田忍:東京ディープ散歩(アスペクト,2008)P.50

*2 松沢呉一:風俗見聞録(ポット出版,2003)P.126

今回は、新宿の町並みと風俗を散歩します。

新宿2丁目に大宗寺(だいそうじ)があります。江戸時代の内藤新宿の数少ない遺構の一つです。近くには新宿遊廓がありました。

新宿遊廓の楼名の玉垣があります。

不二川楼本店、第一港楼の名前があります。

新港楼。

今回は、宮古島(沖縄県宮古島市)の町並みと風俗を散歩します。

1943年、沖縄戦必須の情勢のもと日本軍が宮古島にも移駐してきました。約3万人の将兵が展開し、全島を要塞化しました。1944年10月から翌年8月まで、連日の空襲、艦砲射撃などでほとんどの集落は焦土と化し、輸送路を絶たれて、飢えとマラリアで多くの命が失われました。戦時中、日本軍の基地が置かれた野原(のばる)岳には、現在は航空自衛隊の通信施設(写真奥)があります。*1

自衛隊の正門前の道を西へ行ったところに、日本軍「慰安婦」の碑(アリランの碑)があります。*2

陸軍における慰安所の制度は、1932年(昭和7年)の上海事変の折に、長崎県から「慰安婦団」を招いたのがはじまりですが、その後の中国戦線の拡大に伴い日本軍隊の必需品となりました。はじめは九州の業者から売春婦を連れてきていましたが、性病経験者が多く、年をくいすぎていたので、当時日本の植民地支配下にあった朝鮮から慰安婦を集めるようになりました。*3

戦場となった沖縄県には、宮古島の11ヶ所を含む130ヶ所に「慰安所」があったことが確認されています。宮古島の慰安所のほとんどは集落近くにあったので、多くの住民が慰安婦と何らかの接触をしていました。特に共同井戸(ツガガー)での洗濯のときなど朝鮮の民謡「アリランの歌」を口ずさむのをたびたび耳にしたことが伝えられています。*4

「女たちへ・平和を愛する人たちへ」の碑は、2008年に建てられました。*4

【参考文献】

*1 新崎盛暉、他:観光コースでない沖縄-第4版(高文研,2008)P.265-P.275

*2 高教祖教育資料センター:沖縄の戦跡ブック・ガマ(沖縄時事出版,2009)P.137

*3 山谷哲夫:沖縄のハルモニ(晩声社,1979)P.19-P.20

*4 日韓共同「日本軍慰安所」宮古島調査団:戦場の宮古島と「慰安所」(なんよう文庫, 2009)P.10-P.14,P.56-P.61

電柱に公衆トイレの看板。

社交業組合の裏手に公衆トイレがあります。

ドアが開いたままになっていました。

手洗い所。

今回は、真栄原(沖縄県宜野湾市)の町並みと風俗を散歩します。

全国各地に「×××発祥の地」というのは数多くありますが、真栄原は、「おもしろ看板発祥の地」です。

おもしろ看板というのは、このような「ダジャレ看板」のことで、防犯や交通安全の標語が書かれています。

こちらは「夜遊びはダメデス」の看板。

「キスに注意」の看板。

新地にある神明神社は、堺のお伊勢さんと呼ばれている神社です。

龍神遊廓の楼主が寄進した玉垣が残されています。

「艶乃家」。

「愛乃家」など、艶っぽい屋号の玉垣がたくさんあります。

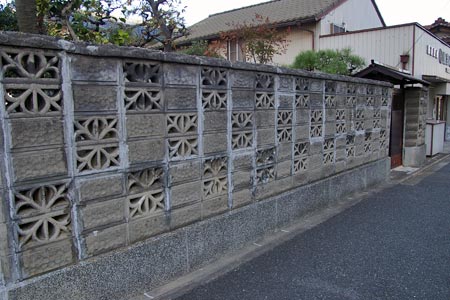

港陽三丁目の民家。趣きのあるブロック塀です。

穴あきブロックが規則正しく配列されています。

2個づつ上下反転させて組み合わせることにより、四葉のクローバーのような模様を演出しています。

穴あきブロックの部分を避けて、ペイントがされています。

今回は、新橋(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

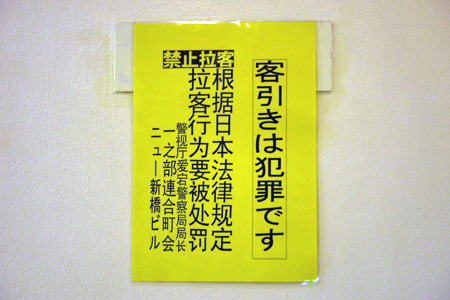

新橋駅周辺には、中国マッサージ店が多いせいか、客引き禁止看板が散在しています。

整然と並ぶ看板。

ニュー新橋ビルにて。

手書きの貼紙。

森ヶ崎本通りを南を進んだあたり。

「ポルノ雑誌追放モデル地区」の看板があります。「さあやろう愛の力で町の美化」と川柳調で書かれた看板も併設されています。

森ヶ崎公園近くの看板。日当たりのよい場所であるためか、文字が読みづらくなっています。

「美化進む街なごやかに明け暮れる」、こちらも川柳調です。

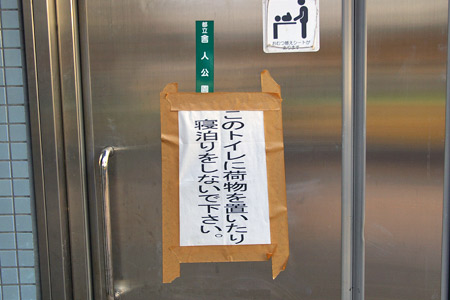

竹ノ塚の西側にある舎人公園は、都心北部に位置する広大な公園です。その広さ故に、トイレやあずまやなどが多数あります。

スポーツ施設近くにあるトイレ。他の場所と違ってここは静かです。

寝泊りは禁止です。(上の写真とは別のトイレです。)

スポーツ施設近くのあずまや。

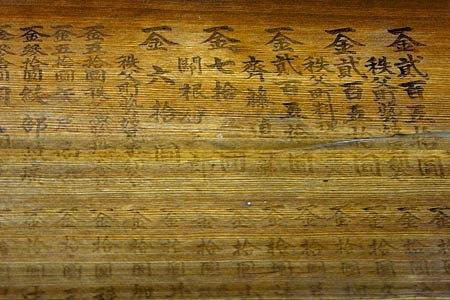

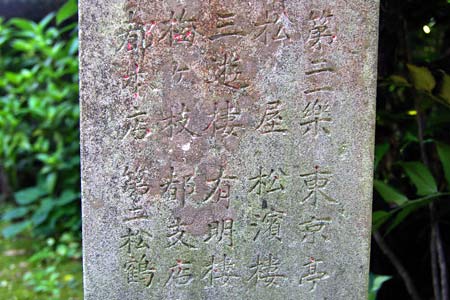

大鷲神社の石垣には、寄進者の名前がたくさん刻まれていますが、その中の一つに「東京新吉原貸座敷有志」と書かれた石垣があります。大鷲神社が吉原の関係者の信仰を集めていたことがわかります。

当時の楼名が刻まれています。

新吉原。

料亭の名前が刻まれています。

今回は、竹ノ塚(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

酉の市は江戸東京を代表する冬の祭りで、規模の大きさでは、浅草の鷲神社の酉の市か新宿の花園神社の酉の市が有名ですが。酉の市発祥の地は、両者のいずれでもなく、江戸から遠く北に離れた花畑の大鷲神社でした。*1

花畑の大鷲神社の当時の賑わいは大変なもので、花畑は江戸時代のレクレーションの中心地でした。人気の要因は信仰のほかに賭博があったことでした。しかし、九代将軍徳川家重のときに賭博が禁止され、また浅草でも酉の市が開かれるようになり吉原の遊里と結びついて繁盛したことから、本家の大鷲神社の酉の市はさびれてしまいました。*2

この日(11月19日)は、花畑の大鷲神社の酉の市の日です。

参道から鳥居のあるところまで、露天が建ち並びます。

熊手屋の出店数は、5~6軒と小規模です。

たこ焼き。

【参考文献】

*1 長沢利明:酉の市の起源(1) 東京都足立区大鷲神社(西郊民俗)[2004.6]

*2 菊地隆夫:竹の塚今昔物語(「竹の塚今昔物語」企画・編集制作委員会,2007)P.18-P.19,P140-P.142

東武日光線、家中駅から東へ約2.5Kmのところに、鷲宮神社があります。

合戦場遊廓の主人や遊女たちは、商売繁盛を祈ってお酉様を信仰しました。*1*2

この日(11月23日)は例大祭(酉の市)が行われました。

酉の市の日は鶏肉と卵を絶たなければなりません。

神楽(かぐら)も披露されます。

【参考文献】

*1 都賀町史編さん委員会:都賀町史(都賀町,1989)P.275

【参考URL】

*2 鷲宮神社:鷲宮神社ホームページ

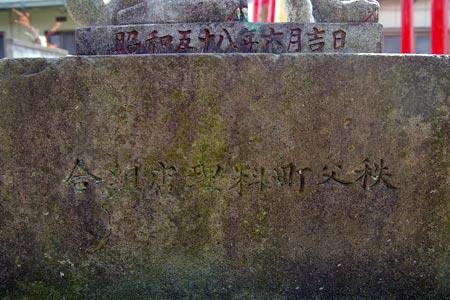

今回は、合戦場(栃木下都賀郡都賀町)の町並みと風俗を散歩します。

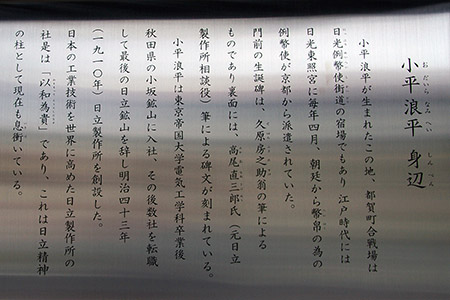

合戦場宿に、日立製作所創業者の小平浪平(おだいらなみへい)の生家があります。

「小平浪平生誕地」の碑

小平浪平は、合戦場の宿場町に生まれ、秋田県の小坂鉱山へ入社。明治43年に日立製作所を創設しました(案内板より)。

「私の家には酒飲みや酒飲み運転をする人はおりません」と書かれたプレート。

有楽町駅の南側のガード下。

ここに、サラリーマンの憩いの場所があります。

清涼飲料水の自販機コーナー。

ビール(炭酸飲料)も販売しています。

自販機前にはテーブルがあって、自販機で買ったビールをその場で飲むことができます。

赤坂にある豊川稲荷は、商売繁盛・盗難除けの御利益で有名ですが、芸事も上達すると言われ、赤坂芸者の信仰を集めました。*1

青山通りに面した石垣(大正15年建立)には、寄進者の名前が彫られています。

新吉原「大黒」。

洲崎遊廓の楼主たちは、赤坂の豊川稲荷を信仰していました。荒川楼、高橋楼、花井楼、北川楼などが判読できます。*2

【参考文献】

*1 小林奈津子:散歩の達人(1999.6)P.30-P.31「どこか一線を画す大人の赤坂」

*2 岡崎柾男:洲崎遊廓物語(青蛙房,1988)P.286

今回は、赤坂(東京都港区)の町並みと風俗を散歩します。

赤坂は美しい自然をもっています。赤坂見附方面から見上げると、緑の森の丘の上に白いホテルが続いて建っていて、都心とは思えない落ち着いたムードをかもし出しています。*1

弁慶橋と弁慶濠は、「江戸城外堀跡」として文化財に指定されています。

橋の欄干や擬宝珠(ぎぼし)に、無数のピンクチラシ剥がし跡があります。

デリヘルのチラシでしょうか。

【参考文献】

*1 松沢光雄:繁華街を歩く東京編(綜合ユニコム,1986)P.171-P.195

高田馬場と言えば、神田川です。高田馬場の町を東西に流れ、早稲田方面へ続いています。

高田馬場駅近くの神田川は、繁華街が隣接しているので、このような「小便・嘔吐等厳禁」の看板があります。

神田川沿いに歩いていくと、木々が生い茂る場所があります。

大便等禁止の貼紙。消えかかっていますが、「軽犯罪法違反」と書かれています。

JR代々木駅前に国旗掲揚塔があります。

昭和39年10月吉日と書かれています。東京オリンピックの開催は、昭和39年(1964年)10月にですので、この国旗掲揚塔はこれにあわせて作られたものと思われます。

代々木駅近くの交差点にも同様の国旗掲揚塔があります。

「昭和39年8月20日 通り町会国旗掲揚塔」と書かれています。

仙台市の南部の若林区に石名坂と呼ばれる坂道があります。400年近く前、江戸、吉原で名を売った「石名」という遊女がいました。石名は、九州の武士の娘で、浪人した父とともに仙台に来ました。生活苦から船着場の遊女宿で働いていましたが、美貌のうえ学問もあったため、有力者の口効きで、吉原に鞍替えしました。その石名が住んでいたので、石名坂と呼ばれるようになりました。*1

現在は、閑静な住宅街です。

坂の途中に円福寺があります。

境内に石名の石碑があります。

【参考文献】

*1 河北新報出版センター:忘れかけの街・仙台(河北新報出版センター,2005)P.176-P.177

横丁には必須の公衆トイレですが、壱弐参横丁の場合も、しっかりと準備されています。

公衆トイレは、横丁のあちこちにあります。

奥まったところにある公衆トイレの入口。トイレ表示がありません。従業員用でしょうか。

外の自転車置き場の風景と、よく調和しています。

壱弐参横丁内部には、生活に関するあらゆるものが揃っています。

長い年月を経て、いかにも古びた感じに見える洗い場もその一つです。

洗い場には井戸があります。

戦後闇市の姿をそのまま残している貴重な横丁です。

水戸市街の中心部。南町にショッピングセンターの「MIMO」があります。

普通は、駅前でしか目にすることがない白ポストが、ここに設置されています。

オーソドックスなタイプの箱です。

背面には、ライオンズクラブの名が書かれています。

旧伊勢街道沿いの川井町。

古い町並みが残っています。

民家の前にある木製消火器箱。古い町並みに溶け込んでいます。

木箱の前面に「消火器」と書かれた木札が取り付けられています。

今回は、松阪(三重県松阪市)の町並みと風俗を散歩します。

JR松阪駅前に白ポストがあります。

箱は、2つ並んでいます。

やぎの箱。悪書を食べてしまいます。紙の本だけでなくビデオやDVDも食べてしまいます。

箱の側面にはやぎのデザイン。

古市にある大林寺。

ここには、孫福斎(まごふくいつき)と遊女お紺の墓が立てられています。

この墓は「油屋騒動」の芝居を演じた四代目坂東彦三郎が建立したものです。「油屋騒動」は、寛永8年(1759年)、宇治に住む医者の孫福斎が古市の遊廓の油屋にあがって、ふとしたことから怒り出し、数人を死傷させた事件で、この事件は「伊勢音頭恋寝刃」(いせおんどこいのねたば)という芝居に脚色されて上演され、非常な人気を得ました。*1*2

お紺は49才で病死しました。*1

墓石に油屋の文字があります。

【参考URL】

*1 大林寺:公式ホームページ「油屋騒動」

【参考文献】

*2 中村菊男:伊勢志摩歴史紀行(秋田書店,1975)P.119-P.123

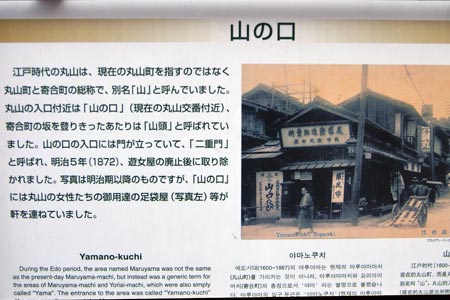

今回は古市(三重県伊勢市)の町並みと風俗を散歩します。古市遊廓跡の入口にあたるのが「間の山」の坂道です。遊廓が全盛だった大正時代の間の山は、今よりも坂が急でしたが、人力車は威勢よく行き来しました。*1

間の山の坂の途中に、「お杉・お玉の碑」があります。

お杉・お玉というのは、二人の女性が三味線を引きながら演技をしているのに対して、お客がほんのすぐ近くから小銭を投げるのですが、それを女たちがたくみにバチで受け止め、これを避けたりして体にあたらないようにする遊び場で、古市の見世物のひとつでした。*1

間の山は、井原西鶴の「西鶴織留」や中山介山の「大菩薩峠」にも登場します。*1

間の山の近くの「まちづくり実行委員会」の民家に、当時の古市の写真が掲載されています。

【参考文献】

*1 中村菊男:伊勢志摩歴史紀行(秋田書店,1975)P.108 -P.110

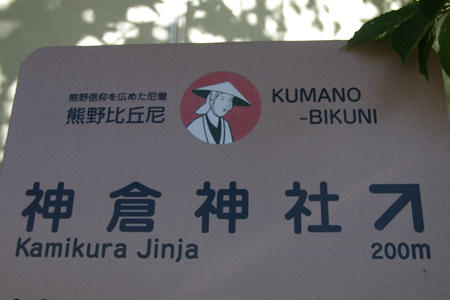

今回は、新宮(和歌山県新宮市)の町並みと風俗を散歩します。

新宮には、熊野三山の一つである熊野速玉大社がありますが、神倉神社は、その摂社(速玉大社の管理下にある小さな神社)です。神倉神社への案内板に「熊野比丘尼」と書かれています。

比丘尼(びくに)とは、尼さんのことですが、この熊野比丘尼が布教や信者獲得を行い、熊野詣でを勧めました。*1

熊野比丘尼は、熊野三山から免許状を与えられる代わりに、布教で得た売上金を熊野三山に上納しました。*2

しかし、江戸時代元禄期以降になると、困窮のため熊野の統制から離脱し、売色行為を行う「売女比丘尼」も現れました。*3

神倉神社の入口の鳥居。自然石を積み重ねたかなり急勾配の参道が続いています。

石段を登りきるとご神体のゴトビキ岩があります。

ゴトビキ岩は性器崇拝の観点から勃起した男根と解釈されています。*4*5

ゴトビキ岩から見た新宮市街。

【参考文献】

*1 光田憲雄:江戸の大道芸人(つくばね舎,2009)P.101

*2 根井浄,山本殖生:熊野比丘尼を絵解く(法藏館,2007)P.460-P.463

*3 曽根ひろみ:娼婦と近世社会(吉川弘文館,2003)P.77-P.83

*4 町田宗鳳:エロスの国・熊野(法蔵館,1996)P.107-P.110

*5 洋泉社編集部:いちどは行ってみたい日本の聖地(洋泉社,2010)P.78-P.79

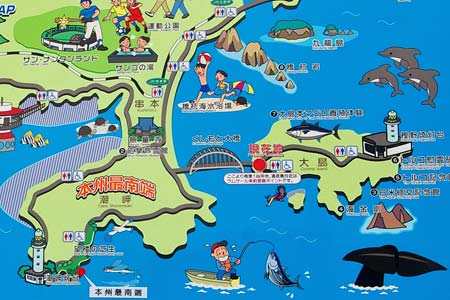

紀伊大島は、本州最南端の潮岬が太平洋の中に突き出ている半島の東側にあります。

紀伊大島と半島は串本大橋で結ばれています。

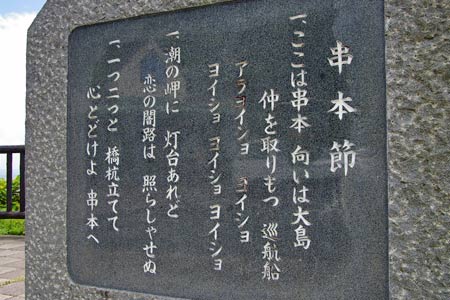

串本大橋の紀伊大島側の橋詰広場に串本節の碑があります。串本節は和歌山県を代表する民謡で、全国的にも有名です。

串本節が有名になったのは、大正十三年六月、世界一周を目指していた水上機「ダグラスDWC」取材に集まった新聞記者が、台風で長逗留を余儀なくされ、退屈をまぎらわすために開いた宴会で、地元の芸者衆が串本節を披露したときです。これが好評を博し、全国に広まりました。*1

串本節にでてくる「しょらさん」はハワイ語で恋人の意味で、「おゆき」は遊女の名前、「佐吉」は大島にあった遊廓の名前です。*1

(串本節歌詞)*1

ここは串本 向かいは大島 仲をとりもつ 巡航船

アラヨイショ ヨイショ ヨイショ ヨイショ ヨイショ ※

潮岬に灯台あれど 恋の闇路は 照らしゃせぬ

(※くりかえし)

わしのしょらさん岬の沖で 波にゆられて鰹釣る

(※くりかえし)

大島水谷 かかりし船は お雪見たさに潮がかり

(※くりかえし)

障子あくれば 大島ひと目 なぜに佐吉は山のかげ

(※くりかえし)

---後略---

【参考文献】

*1 饒村 曜:海の気象.53(3)(2007)「飛行機による初の世界一周と飛行船による初の世界一周–「串本節」を全国的に有名にしたダグラスDWC」P.24-P.25

大島港近くの斜面に、蓮生寺があります。

寺の山門。

大島遊廓の遊女のうち、最も優れた遊女は「お雪」の名を襲名していました。

蓮生寺の境内の墓地には、「お雪之碑」があります。

【参考文献】

*1 桧垣巧:串本町・大島区の調査報告書(高野山大学社会学研究室,1987)P.11

大久保駅前の病院。駅からもカラフルな看板が見えます。

細い路地にひっそりと病院があります。

看板は、大きくて目立ちます。

どこにあるかわからないほど小さく目立たない入口です。

大久保には100円のコインロッカーがたくさんあります。ざっと見て回っただけでも10ヶ所ぐらいあります。

大規模なコインロッカー群。すべて100円コインロッカーです。

薬局とコインロッカー。

自販機とコインロッカー

JR東中野駅近くにある正見寺。

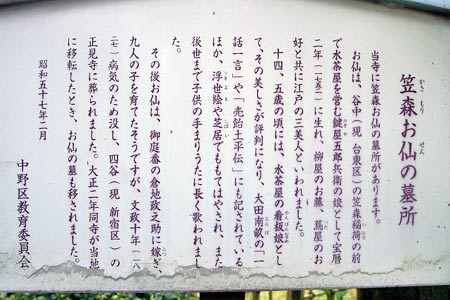

正見寺の墓地に、笠森お仙の墓があります。

笠森お仙は、江戸時代、谷中の笠森稲荷の門前の水茶屋「鍵屋」で働いていた看板娘で、絶世の美人でした。*1

お仙は、幕府の御休息御庭者支配の倉地正之助の妻となったので、現在の倉地家の墓地にお仙の墓があります。

墓碑に倉地家のことが書かれています。

【参考文献】

*1 佐藤要人:江戸水茶屋風俗考(三樹書房,1993)P.160-P.172

今回は、中野(東京都中野区)の町並みと風俗を散歩します。

中野新仲見世商店街に、客引き禁止看板が集中して設置されている一画があります。

通りのあちこちに看板が設置されています。看板の下部には、「新仲見世商店会」と書かれています。

狸小路と呼ばれている飲み屋街。看板の下部には、「狸小路商店会」と書かれています。

こちらは、別のデザインの看板。消火器ボックスに隠れて見えづらくなっています。

木辻遊廓跡。格子のある古い建物があります。

玄関に、中野牛乳の牛乳箱があります。

中野牛乳は、大正元年に大正牧場として創業。昭和28年に中野牧場に改称。個人経営の牛乳屋として続きましたが、平成3年に廃業しました。奈良町あたりの散策でよく見かける牛乳箱です。三重の中野牛乳*1 とは関係ありません。*2

箱の側面には、特徴のある行書体で「毎度有難う御座います」と書かれています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(伊勢):中野牛乳の牛乳箱(2010.5)

*2 横溝健志:思い出牛乳箱(ビー・エヌ・エヌ新社,2008)P.171

木辻遊廓跡の近くにある称念寺。

称念寺の境内に、たくさんの無縁仏の墓石があります。

これらの墓石の中には、木辻遊廓の遊女たちのものが含まれていると言われています。

裏側。

【参考URL】

*1 奈良県ホームページ:「奈良県人権サイトガイドブック2」木辻遊郭跡と遊女の墓

今回は、洞川~下市(奈良県吉野郡)の町並みと風俗を散歩します。

2004年7月、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されました。①熊野信仰の中心地「熊野三山」、②修験道の拠点「吉野、大峯」、③真言密教の根本道場「高野山」の三つの大霊場とこれらを結ぶ「熊野参詣道(三重県、和歌山県)」、「大峯奥駈道(奈良県)」、「高野山町石道(和歌山県)」と呼ばれる参詣道が、世界で2例目の「道」の文化遺産としてユネスコから認定を受けました。*1

大峯山(山上ヶ岳、標高1719m)は、修験道(しゅげんどう)の霊場で、現在も女人禁制を守る山として知らています。女人禁制(にょにんきんせい)とは、狭い意味では信仰にかかわる慣行で、女性に対して社寺や山岳の霊地や祭場への立入りを禁じるもので、山の境界は「女人結界(にょにんけっかい)」と呼ばれました。*2

「女人禁制」は、江戸時代以降、奇妙な性風俗を生み出しました。女性を聖地から排除しておきながら、聖地で修行を終えた男性は、聖地の近くに設けられた遊廓で「精進落とし」と称して買春をしました。*3

「女人禁制」については、「伝統文化」か「女性差別」かの議論が現在も続いています。

山を神聖視し修行の場とする修験道の本質は、険しい山岳を駈けゆく決死行にあります。*1

日本三大荒行のひとつである山上ヶ岳の「西の覗き」は、肩に命綱をかけられ断崖絶壁の上から逆さまに下ろされた状態で合掌しなければならないのですが、その状態でいろいろな訓戒をして、それをよく守るという約束をさせられます。*1*3

「親孝行するかッ!」「奥さんを大事にするかッ!」「女遊びしないかッ!」などの質問に、必死で「ハーイ、ハーイ」と絶叫します。

【参考文献】

*1 伊勢文化舎:聖地巡礼 熊野・吉野・高野山と参詣道(伊勢文化舎,2004)P.23,P.110-P.114

*2 鈴木正崇:女人禁制(吉川弘文館,2002)P.2

*3 源淳子:「女人禁制」Q&A(解放出版社,2005)P.8,P.134

伊勢市駅の北西約4kmにある明野駅付近。参宮道と呼ばれた伊勢参詣の旅人が歩いた道です。

中野牛乳の牛乳箱。両脇には、ヤクルト箱と郵便ポスト。

小さな小川が流れています。古い家に牛乳箱が3つ並んで取り付けられています。

3つの牛乳箱。

川西町の旧遊廓街で見かけた「らくれん牛乳」の牛乳箱。

「らくれん」は、四国乳業株式会社によって製造、販売される牛乳・乳製品の代表的なブランド名です。「緑美しい四葉のクローバーと白いハト」のシンボルマークは、「四国は一つ。新鮮な牛乳によって皆様の幸せ(健康と平和)を」そんな思いがこめられています。*1

箱の横に書かれている「アイミー」は乳酸菌飲料の商品名です。*2

こちらは青汁の宅配箱です。牛乳ではありませんので、「青汁箱」とでも呼ぶのでしょうか。当然のことながら、箱の色は緑です。

遠藤青汁グリーンライフ(本社:岡山県倉敷市)は、「青汁」の創始者・遠藤仁郎博士が設立した会社です。*3

【参考URL】

*1 らくれん:ホームページ会社案内

*2 らくれん:ホームページアイミー

*3 遠藤青汁グリーンライフ:ホームページ会社概要

川西町の商店街には、自販機が似合います。

酒屋さんには、お酒の自販機です。

ここへ来れば、どんなお酒も手に入りそうです。

角にある自販機。右は川。左は旧遊廓街です。

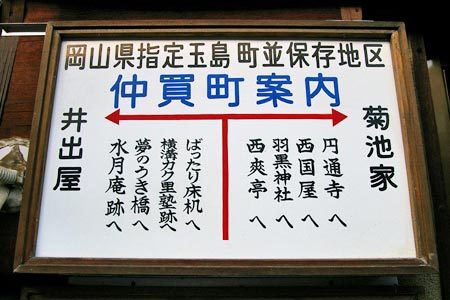

仲買町から西町の方へ歩きます。この付近は町並み保存地区に指定されていて、歴史的な遺蹟については、看板が立てられています。

川でもないのになにやら橋らしきものがあります。石に刻まれた文字は「夢の浮橋」と読み、ここから先には遊廓がありました。*1*2

江戸の末期の回船問屋の名前が彫られています。*2

遊廓が途切れたところにも橋があって、その橋は「地獄橋」と呼ばれています。*1

【参考文献】

*1 小野敏也:玉島界隈ぶらり散策(日本文教出版,2007)P.136

*2 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.62

吉備津駅背後の山の斜面に共同墓地があります。

その西側の一画に、多数の無縁墓が整理されています。この中には、遊女の墓も含まれています。

墓地最上部段には、宮内の豪商と言われた真野家の墓があります。

共同墓地から見た宮内。

【参考文献】

*1 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.293

「吉備の中山」の山麓に、吉備津神社が鎮座しています。

巨大な本殿。室町時代に再建されました。

江戸時代の都会のシンボルは「遊廓」と「芝居」の2つですが、吉備津神社の門前町の宮内でもすでに江戸時代初期からさかんに芝居が行われていました。*1

ところが、天保年間、水野忠邦の「天保の改革」により、芝居など華美な遊興施設の廃止が断行されたため、名優たちは、生活にも困るようになりました。この窮地を救ったのが、宮内の大親分の岡田屋熊次郎で、熊次郎親分は、銭にものをいわせて、名優たちを宮内に迎え入れたことから、当時の名優のほとんどは宮内に集まりました。北随身門近くの玉垣には、寛政頃の名優たちの名前が刻まれています。*2

中村歌六、嵐冠十郎が寄進した玉垣。*2

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.46,P.48

秩父市中町の路地。

小岩井牛乳の牛乳箱があります。

小岩井と言えば、岩手県のブランドですが、なぜ秩父に...?

付近を散歩してみると、小岩井牛乳の販売店がありました。

下町(もとまち)の旧花街の一画に、稲荷神社があります。

周囲は住宅地となっていて、花街の名残はありません。

寄進者に「芸妓組合」や「料理店組合」の名前があります。

狛狐の台座に「秩父町料理店組合」の名前が彫られています。

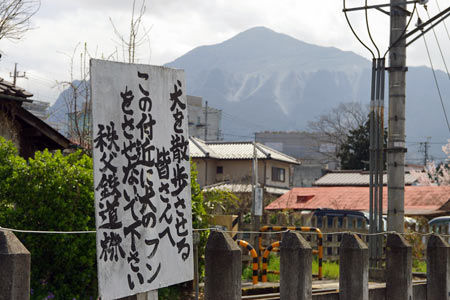

今回は、秩父(埼玉県秩父市)の町並みと風俗を散歩します。

秩父は、幕末以降に蚕糸業や織物業が活発となり、大正12年には秩父セメント株式会社が設立され、石灰石工業が盛んになりました。*1

秩父鉄道の秩父駅からは、武甲山が雄大な姿を見せています。

武甲山は、高純度の石灰石を豊富に埋蔵する日本屈指の大鉱床で、秩父の石灰石工業を支えてきました。*2

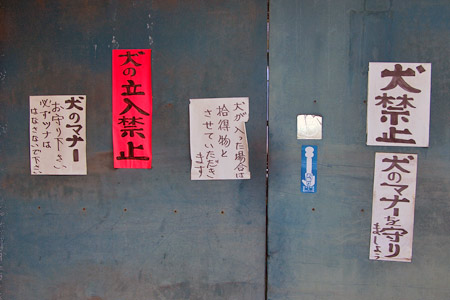

その武甲山を望む秩父鉄道の線路沿いに犬フン看板があります。

秩父鉄道と言えばSLです。土曜・日曜・祝日を中心に走ります。

秩父市街で見かけた賑やかな犬フンの貼紙。

「犬」とだけ書かれた貼紙。

【参考文献】

*1 石井英也:景観形成の歴史地理学(二宮書店,2008)P.60

【参考URL】

*2 秩父石灰工業株式会社ホームページ「武甲山の石灰岩」

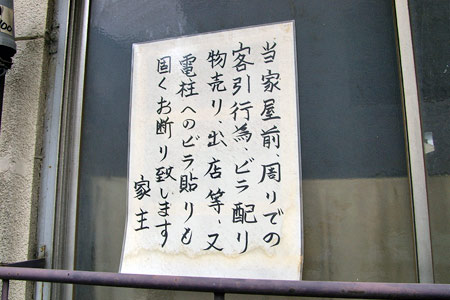

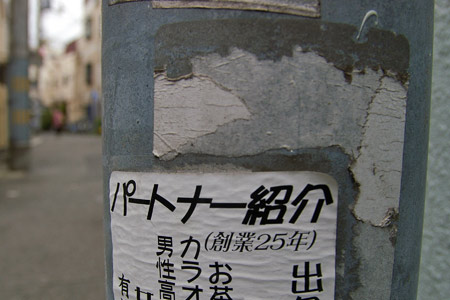

JR埼京線十条駅の近く。電信柱に貼紙があります。

貼紙は、電信柱の根元に近い部分に貼られています。

パートナー紹介。

女性は無料。有償行為は厳禁です。

東十条4丁目の交差点。

エロ本自販機と思われる自販機があります。*1

残念ながら現在は稼動していませんが、当時の雰囲気が伝わってきます。

隣には、週刊誌の自販機もありました。

【参考文献】

*1 末井昭:パチスロ必勝ガイド(白夜書房,2008.10)P.109「泉麻人の80年代流行物しりとり」

秩父鉄道の上熊谷駅近く。

「森牛乳」と書かれた黄色の牛乳箱があります。「森永」ではなく「森」です。

森乳業(株)は、明治20年創業の埼玉県行田市の乳業メーカーです。*1

牛乳箱は、住宅の側面の中央部分に取り付けられています。

木の暖かみを感じる風景です。

【参考文献】

*1 横溝健志:思い出牛乳箱(ビー・エヌ・エヌ新社,2008)P.167

七尾市米町の飲み屋街に隣接する駐車場。

駐車場のフェンスに犬糞看板があります。

駐車場の奥まったところ。人目につきにくい場所です。

「ゲロを吐くな!」の看板。

川崎駅前の繁華街に、1軒だけ取り残されるように建っている商店。2階部分に、紙石鹸のレトロな看板が2つ並んでいます。

商店脇の路地は、昔のままの雰囲気が残された飲み屋街になっています。

もう一本北側の路地にも同じような飲み屋街。写真奥は、第一京浜です。

「料理店」のプレート。

川崎遊廓は、元東海道五十三次中の川崎宿の宿場女郎であったものが、明治37年に現在の指定地へ移転したものです。*1

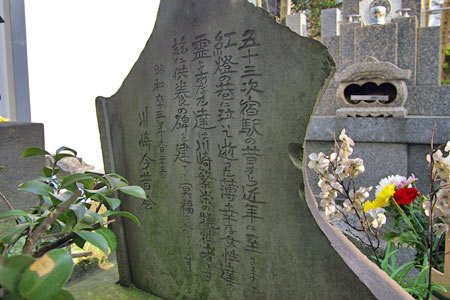

宗三寺の墓地の西側の角に、遊女の供養等があります。

供養等には、「川崎貸座敷組合」と刻まれています。

高塚、藤屋、三浦屋、金波楼、太田屋、三好楼、三日月楼、など、「全国遊廓案内」*1 に記載されている楼名が確認できます。

川崎今昔会が建てた供養の碑(裏側)。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.34「全国遊廓案内」

五井駅の北側約1kmのところにある若葉小学校裏で、日本酒の自販機を発見しました。

酒は黄桜。

黄桜といえば、「カッパCM」*1 が有名です。昭和49年(1974年)からは、アダルト漫画作家の小島功さんが女カッパの絵を描いています。*2*5

ワンカップにも女カッパがデザインされています。

小島功さんは、「日本遊女考」というコミックを出版しており、この中には、遊女をテーマとした43話の艶っぽい作品が収録されています。*3*4

【参考URL】

*1 黄桜株式会社ホームページ「カッパCM」

*2 黄桜株式会社ホームページ「1970~74年の主な出来事」

*3 小島功:公式ホームページ「作品一覧」

【参考文献】

*4 小島功:日本遊女考(日本文芸社,1979)

*5 月刊江戸楽(2010年2月号)P.53

JR五井駅の北側の国道24号線沿いに、お地蔵さんがあります。

このお地蔵さんの側面にソープランドの看板が取り付けられています。

この路地の先にソープランドがあるというのですが、周囲は閑静な住宅街で風俗店がある雰囲気ではありません。

路地を進み、さらに右へ曲がると、「五井中央スチーム」の看板が見えてきました。

今回は、五井(千葉県市原市)の町並みと風俗を散歩します。

JR五井駅前の西口商店街は、飲食店や風俗店が密集する繁華街です。

ビルの1階に、目立つ看板の風俗店があります。

畳15畳分ぐらいはありそうな大看板。看板の上部に「地域最上質宣言」と書いてあります。

ハイグレードなクラブです。

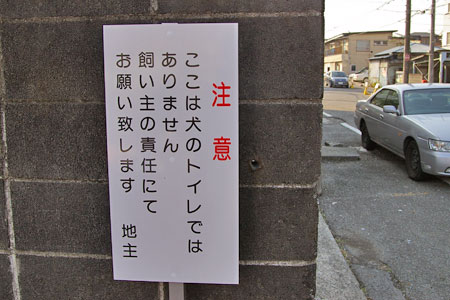

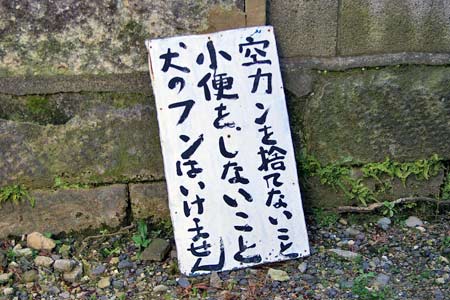

柏木田で、多く見かけるのが、犬の糞看板です。

こういうブロック塀などは、狙われやすい場所なのでしょう。

こういう植え込み部分も要注意です。

空カン、小便、犬のフン、3つまとめて。

「犬にウンコさせて(小さい字で)ウンコ、放置していくな。」の看板。

山口瞳さんの小説「血族」によると、主人公の私(山口瞳さん本人)の母の生家(羽仏家)は、柏木田遊廓で女郎屋を営んでいました。「血族」には、羽仏本家の菩提寺の妙栄寺が登場します。*1

墓地は、石段を登った小高い丘にあります。

羽仏本家の墓のあるあたり。

山口瞳さんの母方の祖父母の墓。

「血族」の中で、山口瞳さんは、「この墓の右側に、ぐんと小さくなった墓が並んでいて、女郎と思われる「紅顔院妙裏日艶信女」という戒名、番頭か妓夫太郎と思われる「快楽恒然信士」という戒名が刻まれていて、この色っぽいとしか言いようのない戒名に私は慄然とした。」と述べています。*1

付近を探しましたが、それらしき墓石は見あたりませんでした。

【参考文献】

*1 山口瞳:血族(文芸春秋,1979)P.185-P.186

JR姉ヶ崎駅近くの地下道の入口付近。たくさんの貼紙の跡。

風俗店の貼紙です。

現在、この店は閉店している模様です。

比較的保存状態の良い1枚。

環状7号線の交差点近くに「ビデオ販売無人コーナー」の看板のある自販機コーナーがあります。

たくさんの自販機が並んでいます。すべて大人向けです。

アダルトビデオ、DVDなどが販売されています。

天井には、AV女優のポスター。

西新井駅の北側。周囲に団地がたくさんあるエリアです。

交差店の角にある化粧品店にコンドームの自販機が設置されています。最近、あまり見かけなくなった「明るい家族計画」のキャッチコピーのある自販機です。

こちらは、住宅地にある別タイプの自販機。

明るい家族計画。

松島公園の近く。大型縦長の木製牛乳箱?発見。

と思いきや、何とペプシコーラ箱です。ペプシコーラも牛乳と同じように宅配されていたのでしょうか。

箱の上部は開閉するようになっていますが、ここからコーラの瓶を入れるのはちょっと厳しそうです。

いろいろ推論しましたが、「ペプシコーラの搬送用の木箱を使って郵便ポストを自作した。」と考えるのが妥当かもしれません。

松島新地近くの商店街。駐輪禁止、小便禁止の看板が3つ並んでいます。

小便禁止の看板。

整然と文字が並んでいてインパクトがあります。

看板の周囲は、鎖で囲われていて立ち入りができないようになっています。

平野の交差点の近くに、不思議な六差路があります。

地元では「六道(堂?)の辻」というそうですが、細い道が綺麗に放射状に走っています。角の窮屈な三角地に家が建っています。*1

三角地に建っている家に緑色の牛乳箱があります。

兵庫牛乳の牛乳箱。

サイズは大型です。

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.70-P.72

河童の起源には諸説ありますが、その一つは、「河童たちは中国の黄河上流から海を渡り、九州の八代の球磨川河口に上陸して棲みついた。」という渡来説です。*1*2

球磨川沿いには、「河童渡来碑」がありますが、さらに、町のいたるところに河童のオブジェなどがあります。

居酒屋の脇にある巨大な河童のオブジェ。

居酒屋の建物の壁面には、河童とともに人間の女性も描かれています。

何ともエロい姿です。

【参考文献】

*1 和田寛:河童伝承大事典(岩田書院,2005)P.605

*2 黄桜株式会社:黄桜ホームページ 黄桜ギャラリー「かっぱの起源」

三角東港周辺の住宅街。

牛乳箱に出合いました。側面に、「ハネーヨーグルト」と書かれています。

明治牛乳と言えば、アサヒマークのロゴが有名ですが、この箱は「MEIJI」のロゴです。

比較的新しい牛乳箱のようです。

西鉄柳川駅前。

駅前のロータリーの隅に、白ポストがあります。

色は白ですが、外観は郵便ポストに似ています。

間違って郵便物を投函する人がいてもおかしくないと思います。

山谷地区には、立小便禁止の張り紙が数多く見られます。

電柱と鳥居。

貼紙が多数貼られた路地。

犬以外(人間や猫など?)は、大小便禁止です。

酒屋脇の路地を歩いていると、 安室奈美恵さんに遭遇?

安室奈美恵さんの写真が貼られた自販機の向かい側には、酒屋があります。

酒屋のシャッターには、レオタード姿の女性とvsopブランデー。

今月の特選。

大田区南蒲田二丁目に七辻(ななつじ)と呼ばれる場所があります。

「七辻」の由来は、7本の道路が交差した地点という意味で名付けられたものです。

交差点には、八百屋などの商店が建ち並んでいます。

七辻に信号機はありませんが、この交差点に交通事故はありません。「日本一ゆずり合いモデル交差点」と書かれています。

寿町の町内には、コインランドリーとコインシャワーがあちこちにあります。

簡易宿泊所前に並ぶ洗濯機と乾燥機

1台だけのコインランドリー。

コインシャワー。

今回は、大磯(神奈川県中郡大磯町)の町並と風俗を散歩します。

江戸時代の大磯宿は、東海道五十三次の第8番目の宿駅として栄えました。また、大磯は、中世(鎌倉時代)の文学「曽我物語」において、曽我十郎と虎御前にまつわる数々の史跡や言い伝えが残されています。*1

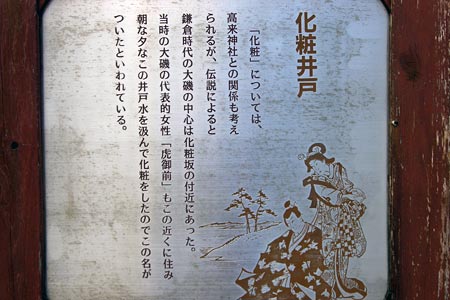

鎌倉時代の大磯の中心は、化粧坂(けわいざか)近くにありました。現在も旧東海道として、昔の面影を残しています。

虎御前が化粧をする際に使用したといわれる化粧(けわい)井戸が残されています。

虎御前は、遊女として、尼として、その生涯の大半を大磯で過ごしました。*1

【参考文献】

*1 大磯町:おおいその歴史(大磯町,2009)P.54,P.96

厳島では、神の使い「神鹿(しんろく)」として鹿が神聖視されています。

町のあちらこちらに「鹿くん」が放し飼いにされています。

「鹿くん」のいる路地を下り、逆方向から見たところ。チチヤス牛乳の牛乳箱があります。(写真左下)

チチヤスは、広島県廿日市市に本社を置く乳業メーカーで、大正6年にわが国ではじめてのヨーグルトを発売しました。*1

黄色の牛乳箱に「チチヤス」の文字が映えます。

【参考URL】

*1 チチヤス株式会社:チチヤスの歴史

今回は、宮島(広島県廿日市市宮島町)の町並みと風俗を散歩します。

安芸の宮島と言えば日本三景のひとつですが、中でも、1996年に世界遺産に登録された厳島神社が有名です。

JR宮島口駅前の公衆トイレ脇に、ちり紙の自動販売機と白ポストが並んでいます。

前面が曲面になっています。

室積は、かつて北前船の寄港地として、瀬戸内海で有数の港町として栄えました。その南端にある象鼻ヶ岬は、御手洗湾を望む風光明媚な観光スポットです。

象鼻ヶ岬の突端に大師堂(旧海蔵寺)があります。

大師堂の境内に、性空上人(平安時代中期の天台宗の僧)にかかわる「遊女の歌碑」があります。現在の碑は新しいものですが、右隣にあるものが、以前の歌碑です。*1

性空上人は、生身の普賢菩薩を拝みたいと祈念していたところ、ある日夢の中で「摂津国(現在の兵庫県)の江口に行くべし」とお告げがありました。性空上人がその地を訪ねると、遊女が「周防なる室積の中の御手洗に風は吹かねどもっさら波立つ」と歌い出し、上人が目と瞑るとその遊女が普賢菩薩となりました。*1*2

なぜ、遊女が普賢菩薩になるのか、その理由を脇田晴子さんは、「遊女の『癒し』の機能といったものに対する男性たちの都合の良い憧憬(しょうけい)の表れで、身を犠牲にして男たちに奉仕する美しい女たちは、男の目から見れば、観音とも普賢とも映ったに違いない。」と考察しています。*2

尚、室積には、大黒屋とゑびすやの2軒の遊女屋があり、このうち大黒屋については、大黒屋十五朗、本名佐内十五朗という人物が室積南町で遊廓を経営していました。*3

【参考文献】

*1 國廣哲也:光市史跡探訪 第1集(光市文化財研究会,1987)P.22

*2 脇田晴子:女性芸能の源流 傀儡子・曲舞・白拍子(角川書店,2001)P.110-P.112

*3 光市地方史研究会:光地方史研究29(光市立図書館,2003)P.6,P.9

島田市(しまだいち)は、その地名の通り、現在の島田市郵便局(写真、左側手前)から熊野神社前に至る約250mの道路を媒体として定期的に市が立っていた場所です。*1

天明8年(1788年)の紀行文「江漢西遊日記」の9月28日の項に、「此処には、市町(いちまち)とて芝居もあり、遊女なども来り居(いる)と云。....芝居を出て右の方に行けば、明家(あきや)を俄(にわか)に竹と打付けて、コウシ(格子)として遊女四五人並ぶ。何れも赤き装束なりき。」という記述があります。夜遅くまで、かなりの人出で賑わい、それを当て込んで遊女小屋や見世物小屋が立っていました。*1*2

同じ場所から南側を見たところ。

熊野神社方面へ向かって50mぐらい歩いてみますが、市が立っていた頃の面影は残っていないようです。

脇道を入ったところ(大雲寺付近)にある民家。

【参考文献】

*1 國廣哲也:光市史跡探訪 第1集(光市文化財研究会,1987)P.52-P.53

*2 司馬江漢:江漢西遊日記 東洋文庫461(平凡社,1986年)P.90-P.93

岩田駅から島田駅方面へ向かって山陽本線沿いの道を約2Km。さらに、山間部の道路を1.6Km行くと伊藤公資料館があります。

今年は、伊藤博文没後100年にあたります。

初代総理大臣伊藤博文と言えば、旧千円札の顔として有名です。

伊藤博文のもう一つの顔は、彼の一生を通じての女好きでした。花柳界の美女を何人も引き入れて、それだけ取り上げても長編小説ができあるほどでした。*2

薩長連合が成立したとき、博文は長崎の薩摩藩邸へしばしば出かけましたが、薩摩が目的か女郎屋が目的かがわからないほど、長崎丸山の遊廓へ通いました。このときの指導者は高杉晋作で、晋作は、軍艦を買うために藩から預かってきた軍用金で妓楼を買いきって豪遊しました。明治初年、横浜の富貴楼*5 が一時政治の中心となったことがありましたが、このとき博文が愛した女はおびただしい数にのぼりました。その後博文は、本格的に新橋で遊びはじめました。「紅燈秘話新橋三代記」*4 によると、いきあたりばったり手当たり次第に手を出したといいます。*3

【参考URL】

*1 光市観光協会:伊藤公資料館

【参考文献】

*2 星新一:明治の人物誌(新潮社,1978)P.99

*3 末永勝介:近代日本性豪伝 伊藤博文から梶山季之まで(番町書房,1969)P.15-P.43

*4 つや栄:紅燈秘話新橋三代記(妙義出版,1957)P.27-P.31

【参考記事】

*5 風俗散歩(桜木町):料亭「富貴楼」跡地(2007.8)

今回は、光(山口県光市)の町並みと風俗を散歩します。

JR岩田駅は、光駅から東に2駅隣の駅です。

駅の入口に設置されている白ポスト。珍しい手書き文字です。

4本足の白ポストです。

徳山港からフェリーに乗って、大津島へ向かいます。大津島には、「回天」の訓練基地がありました。「回天」は、魚雷を改造し、中に人間が入って操縦することができるようにした特攻兵器です。

回天記念館前には、回天のレプリカが展示されています。

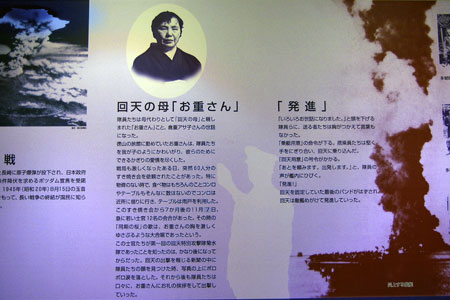

隊員たちから「回天の母」として親しまれていた、旅館「松政」のお重さんの説明パネルが展示されています。

戦局が厳しくなった昭和19年11月、「松政」*1 で、若い12名の士官の会合がありました。お開きの時間が近づいたとき、大広間から聞こえてきた「同期の桜」の大合唱は、お重さんの胸を激しく揺さぶるような魂のこもったものでした。この日が回天の隊員の壮行会であったことをお重さんが知ったのは、翌年3月の新聞を見たときで、隊員28名の写真の中に顔見知りの隊員の顔を見つけたとき、お重さんはその写真の上にボロボロと涙を落としたといいます。いくらお国のためとはいえ、お重さんにはあまりにむごいことのように思われました。*2

回天訓練基地へ向かうトンネルが現在も残されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(徳山):旅館「松政」(2009.10)

【参考文献】

*2 小川宣:語り継ぐ回天(赤坂印刷,2005)P.232-P.233

今回は、徳山(山口県周南市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、遠石では、徳山藩最大のイベントである祭市が頻繁に行われ、旅茶屋の芸子たちには、遠石八幡宮での芝居興行終了後の踊り舞などの仕事が付与されました。室積(山口県光市)や大阪からは、遊女も集まりました。*1

この頃の遠石の遊廓は、ふだんは客は少なく、祭りのときになると大勢の客が集まり、どこからか遊女が集まり、仮部屋を作って畳を敷くというものでした。藩政時代は、貸した畳を単位にして税金を徴収しました。*2

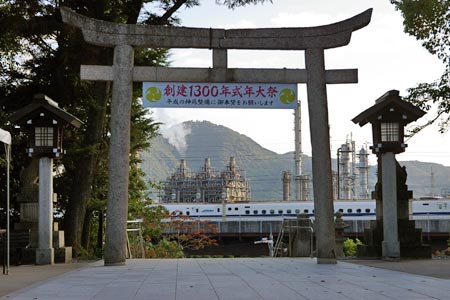

遠石の遊廓は、大正2年、才ノ森(現在の栄町の商工会議所のあるあたり)に移転しました。遠石八幡宮の参道の大鳥居は、才ノ森遊廓の「大光楼」の楼主だった国廣藤太郎という侠客(きょうかく)の親分が、昭和2年に50歳を祝って寄進したものです。*2

遠石八幡宮からは、山陽新幹線と石油コンビナートが見えます。

1904年(明治37年)、沿岸に海軍燃料廠(しょう)が設けられ、徳山の発展の基礎が築かれました。戦後、その跡地に出光石油化学(株)が進出し、埋め立てにより工場の敷地も拡充され、現在に至っています。

【参考文献】

*1 吉積 久年:山口県地方史研究第92号(2004.11)P.1-P.16「徳山遠石の祭市と芝居興行 明和期から終焉の文久期まで」

*2 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.40,P.42

小樽市相生町。緩やかな下り坂です。

古い理容室の建物に緑色の牛乳箱。

「北のおいしさ開拓使」と書かれている保証牛乳の牛乳箱。

明治時代、北海道が農業(牧畜)を中心に開拓が進められてきたことを想わせるキャッチフレーズです。

緑色が鮮やかです。

砂浜草原が広がる野付半島。後方に知床連峰が見えます。

幻の歓楽街伝説を追って、野付半島を南下します。30分ほど歩くと、ここから先は車両乗入れ禁止となります。

さらに歩くこと約1時間。野付半島の南端部にたどり着きました。わずかに漁業施設が点在するのみで、周囲は一面の草原と湿地です。

さらに道を進むと、周囲に湿地が増え、歓楽街「キラク」があったとされる砂嘴(さし)からは徐々に遠ざかってしまいます。「キラク」があった方角を遠望し、この地点から引き返すこととします。

【参考文献】

*1 なるほど知図帳日本編集部:歴史の足跡をたどる日本遺構の旅(昭文社,2007)P.20-P.27

ドブ板通りの裏通り。通りの入口の柱に「和平」と書かれています。横須賀らしい題材です。

通りの側面にコンクリートの壁が続いています。

小便禁止の張り紙。横須賀らしく英語でも書かれています。

こちらは、日本語です。

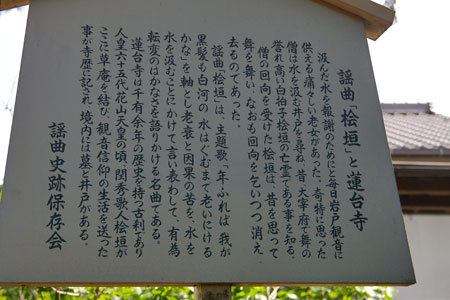

二本木遊郭があった場所から徒歩20分ほど南にある蓮台寺。

ここに、白拍子だった「檜垣」の供養塔があります。*1

「年ふればわが黒髪も白河の水はぐむまで老いにけるかな」

檜垣の若い頃の話は、これといって残っていませんが、美しかった黒髪もすっかり白くなった晩年に、白川べりで旧友と交わるという、零落した身の上を詠んだものです。*1

供養塔を囲む玉垣の入口の2本石柱には、二本木遊郭の楼名が刻まれています。白拍子だった「檜垣」の墓に詣でると、下の病気をしないとか、安産をし、母乳の出が良くなるとかで、今も甘酒や餅が供えられているそうです。平安時代の白拍子「檜垣」と二本木遊郭の結びつきを感じます。*1

【参考文献】

*1 猪飼隆明:遅咲きの女たちの遺言(熊本出版文化会館,2006)P.355-P.358

佐賀市内を旧長崎街道が横断しています。

長崎街道を東へ進むと、思案橋があります。

思案橋は、「遊廓へ”行こうか戻ろか”と思案したので名付けられた」という遊郭への門前橋であることが多いのですが、佐賀の思案橋も例外ではなく、ここから南に折れたところに今宿遊廓がありました。

思案橋のたばこやさん。

諫早駅前に白ポストがあります。

ポストの幅(直径)がスリムな少スペース型です。

駅前のバスターミナルに設置されている白ポスト(写真の右下)は、別タイプです。

白ポストにいたずらをしてはいけません。

思案橋商店街の裏側の路地。

頭上の「トイレ」と書かれた大看板。蛍光灯で照らされていますので、解りやすいです。

商店街組合専用のトイレです。1階が男子用、2階が女子用。

立小便禁止の貼り紙。

今回は、長崎丸山(長崎県長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

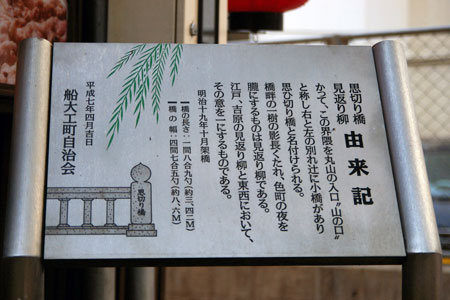

見返り柳は、花街からの帰り道、男たちが未練を断ち切れず、振り返る姿から名付けられました。見返り柳は、京都島原の花街入口にある柳がはじまりと言われ、その後、江戸の吉原や長崎丸山に伝わり、いつしか花街入口のシンボルとなりました。*1

見返り柳と思切橋の案内板。

橋銘が刻まれた思切橋の欄干。

思切橋は、山の口を流れていた小さな溝にかかる橋でした。思案橋で行こうか戻ろうかを思案し、ここで思い切って花街へ繰り出す。あるいは、花街からの帰り道、思いを断ち切って家路を急ぐなどど言われるようになり、いつしか思切橋と名付けられました。*1

江戸時代、丸山は現在の丸山町と寄合町の総称でした。長崎人はシンプルに「山」と呼んでいたため、これが丸山の入口を山の口という所以でもあります。*1

【参考文献】

*1 長崎文献社:長崎丸山に花街風流うたかたの夢を追う(長崎文献社,2007)「長崎游学マップ3」P.13

貞光は、脇町とともに、「うだつのある町並み」として有名です。「うだつ(卯建)」は、二階の壁面から突き出した漆喰塗りの袖壁です。江戸時代は火よけ壁とも呼ばれ、防火の役目を果たしていましたが、明治時代になると防火よりも装飾に変わってきました。裕福は商家は、冨の象徴として、この「うだつ」を競ってあげました。「うだつがあがらぬ....」の語源にもなっています。*1

うだつのある町並みには、木製牛乳箱が似合います。

毎日牛乳の牛乳箱。

「毎日ボン牛乳」のうち、青色文字の「ボン」だけが鮮明に残っています。

【参考文献】

*1 清水安雄:美しい日本のふるさと 中国四国編(2008,産業編集センター)P.163-P.167