新地西町の奥まったところにある路地。理容室や米屋があります。

この路地を進んでいくと、営業中の食堂があります。

路地の雰囲気と調和した風情のある建物です。

コンクリート製の防火水槽でしょうか。凝った装飾がほどこされています。

新地西町の奥まったところにある路地。理容室や米屋があります。

この路地を進んでいくと、営業中の食堂があります。

路地の雰囲気と調和した風情のある建物です。

コンクリート製の防火水槽でしょうか。凝った装飾がほどこされています。

今回は、下関(山口県下関市)の町並みと風俗を散歩します。

寿永4年(1185年)、壇ノ浦(関門海峡)で平家は源義経を総大将とする源氏に破れ、わずか8歳だった案徳天皇も入水され、平家は滅亡しました。

下関は、遊女発生の地と言われています。壇ノ浦で敗れた平家の女官たちが、自らの生活のために春をひさぐようになったという伝承です。それでも女官たちは、毎年の案徳天皇の命日には帝の御影堂(みえいどう)に参拝しました。*1

江戸時代になって稲荷町に遊廓ができると、廓の主人がこの伝承を後世まで伝えようとお抱えの遊女たちに参拝を続けさせました。これが先帝祭として現在に伝えられています。*2

先帝祭は、毎年5月3日に赤間神宮で行われます。大入り満員の状況で、警察官立会いにより入場制限が行われるほどでした。

先帝祭は、豪華絢爛な衣装をまとった5人の太夫が市中をパレードし、案徳天皇を祭っている赤間神宮を参拝するもので、神宮内の水天門から本殿へかけられた天橋を渡って参拝する「上臈参拝」でクライマックスを向かえます。*2

「上臈参拝」で外八文字を披露する3番太夫。顔の向きはそのまま、胸を反るようにして片手をさっと突き出して肩を引き、前に進んでいきます。観客から拍手が沸き起こります。

【参考文献】

*1 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.47

*2 しものせき海峡まつり実行委員会:「第22回しものせき海峡まつり」パンフレット

錦糸町のラブホテル街周辺のビルの狭間に木造の建物が残されている場所があります。

木の香りが漂う路地です。ラブホテルの看板もあります。

軒下に牛乳箱が残っていました。

興真牛乳の牛乳箱です。赤い星印が強烈です。

錦糸町は、フィリピン、ロシア、ルーマニアなどの外国人パブが多いのが特徴です。

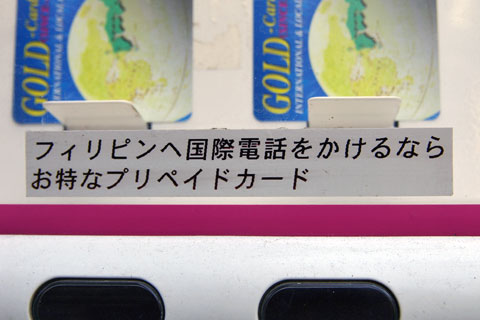

外国人バプが軒を連ねる通りに、自動販売機があります。

国際テレホンカードの自動販売機です。「外国人パブで働く女性へのプレゼント」というフレコミのようです。

「フィリピンへの国際電話は、プリペイドカードがお得」だそうです。

いよいよ祭りのメインイベントである神輿の渡御(とぎょ)の時間が来ました。まず、黒光りする男根神輿の「舟神輿」です。

「舟神輿」は、江戸時代、みかんの商いで巨万の富を得た紀伊国屋文左衛門に因み、日立造船(株)神奈川工場の有志により奉納されました。*1

圧巻は、このエリザベス神輿。浅草橋にある女装クラブ「エリザベス会館」が寄贈した神輿で、神輿の担ぎ手は、エリザベス会館の会員である女装した男性です。*2

3つの神輿(舟神輿、かなまら神輿、エリザベス神輿)が町をねり歩きます。

「でっかいまら、かなまら!でっかいまら、かなまら!」と女装した男性たちの掛け声と共に、神輿は進みます。

担がれている神輿は、上下に揺れるので、ピンクの男根が空に向かってピストン運動しているように見えます。

【参考文献】

*1 金山神社:かなまら祭配布資料(2007)

*2 杉岡幸徳:日本トンデモ祭(美術出版社,2005)P.28-P.29

今回は、川崎大師(神奈川県川崎市)の町並みと風俗を散歩します。

京急川崎大師駅から徒歩3分のところに、金山神社があります。

毎年4月の第一日曜日は、「かなまら祭」が開催される日です。今年は、満開の桜が出迎えくれました。

祭りにかかせないのが神輿ですが、ここの神輿は奇妙な形をしています。

「かなまら祭」は、川崎宿の飯盛女たちが、商売繁昌と梅毒除けを願って、金山神社の御神体である男根を持ち出して、神社で花見をしながら宴会を開いたのがはじまりとされています。日本ではあまり知られていない祭りですが、海外では、「京都祇園祭」や「ねぶた祭」よりもはるかに有名な祭りです。*1

【参考文献】

*1 杉岡幸徳:日本トンデモ祭(美術出版社,2005)P.27-P.29

今回は、静岡(静岡県静岡市)の町並みと風俗を散歩します。

葵区の駒形通6丁目の駒形通り。鉄筋コンクリート4階建てのビルがあります。

1階の入口。

そのビルの1階の入口を入ったところの壁に、小さな箱が取り付けられています。

長田牛乳の牛乳箱です。

ビルの入口のドアに取り付けられているのは、珍しいです。

二本松の隣の江戸町。古い町並みが残っています。

建物の壁に、白い箱が設置されています。

箱の側面に、「火の用心」と書かれています。

正面には、「消火器具」と書かれています。蓋の開閉部分に、「江戸町」の文字がかかっている粋なデザインです。

中には、消化用のホースが収納されています。

西堀地区に小さな公園があります。入口は、1mぐらいの幅で、気がつかずに通りすぎてしまいそうです。

大手児童遊園と書かれています。

寺の隣の細長い敷地に作られた小さな公園です。

西堀地区は、昭和41年(1966年)に長野県議会において、トルコ風呂設置許可地域に指定されていましたが、その後、松本市は、西堀地区に大手児童遊園を設置。西堀地区は、事実上トルコ風呂禁止区域となりました。*1

【参考資料】

*1 松本女性史の会:“買春”許すまじ 松本市トルコ風呂建設反対の記録(銀河書房,1984)P.19

福路町の遊廓跡は、牛乳箱の宝庫です。

保存状態良好な森永牛乳の牛乳箱。

前面に販売店の名前のあるめずらしい牛乳箱。側面には「エース牛乳」と書かれています。

側面にホモちゃんマーク*1 がデザインされています。森永の牛乳箱は、正面にエンゼルマークがデザインされているものがほとんどですので、これはめずらしい牛乳箱です。

ホモちゃんの歌というのもあったそうです。

宣伝の歴史からいっても、コマーシャルソングの草分けで、昭和28年に、ラジオ放送で全国に流されました。*2

ホモちゃんの歌(サトーハチロー作詞 2節以下省略)*2

こんこんこんちは ごきげんさん

ボクはホモちゃん みんなの子

だんだん誰とも仲良しこよし

おとなり おむかい あの子にこの子

どの子もまけずに ぐんぐん

またのびた

【参考文献】

*2 森永乳業50年史編纂委員会:森永乳業五十年史(森永乳業,1967)P.279

【参考記事】

*1 ホモ牛乳

今回は、彦根(滋賀県)の町並みと風俗を散歩します。

彦根駅を降りると、初代彦根藩主の井伊直政の銅像が出迎えてくれます。

駅の上りエスカレータの乗り口付近に、白ポストがあります。

駅前にもう一つありました。観光案内所の前です。

丸い形がユニークです。

尼崎の繁華街には、多数の風俗取締看板が設置されています。かんなみ新地の正面の通りの向かい側のフェンスに設置されている「悪質風俗・追放運動」の看板。

かんなみ新地からやや離れた商店街近くの交差点にある「風俗環境浄化活動実施中」の看板。

「毎月10日は少年を守る日」の看板。少年の非行防止を目的としている模様です。

二十才未満の方入場お断り(かんなみ新地)。

今回は、尼崎(兵庫県)の町並みと風俗を散歩します。

かんなみ新地の路地に入ってみます。生活感漂う路地です。この路地の奥まった所にその箱はあります。

路地に入ったところに、木製消火器箱があります。やはり木製は温かみがあります。

かんなみ新地は、かつて「パーク飲食店」と呼ばれていたようです。

消火器箱のある場所から、正面入口に抜ける通路を見たところ。

久保の隣の長江一丁目の路地にある玩具店。

キュ-ピー人形が陳列されている棚の脇に牛乳箱が設置されています。

舟橋牛乳の牛乳箱。白い色の牛乳箱です。

箱の側面にも「舟橋牛乳」。

久保2丁目の西側。道幅の狭い小路です。

少し進むと、スナックが密集している一画です。

3階建ての飲食ビル。

小路の出口。ここから道幅が広くなります。

旧遊廓街の通りには、牛乳箱も豊富です。

「ふるさと牛乳」の牛乳箱。牛乳箱の側面に、中国酪農協同(株)の社名が見えます。

有名ブランドでありながら、目にかかれることが少ないグリコ牛乳の牛乳箱。

こちらは、明治の牛乳箱との併設です。

木江の厳島神社の隣。徳森旅館が入江にひっそり佇んでいます。

木江の町並みを代表する木造三階建ての建物です。

北側から。

入口。

御手洗は、町並み保存地区(全国重要伝統的建造物群保存地区)に指定されていて、江戸時代の町並みが残されています。

そのうちの1軒。入口に木製牛乳箱があります。

同じブランドの牛乳箱が2つ並んでいます。大家族だったのでしょうか。

国広牛乳。

思い出横丁の中ほどに、公衆トイレの看板があります。公衆トイレは、この看板のところを右に曲がったところにあります。

隣の狭い路地には、立小便禁止の看板。昔、この横丁がしょんべん横丁と呼ばれていたのは、小便臭かったからかもしれません。

狭い路地の奥まったところに、公衆トイレがあります。

きちんと掃除されていて、綺麗です。

西新宿8丁目は、昭和の時代の民家やアパートが数多く残る静かな住宅街です。

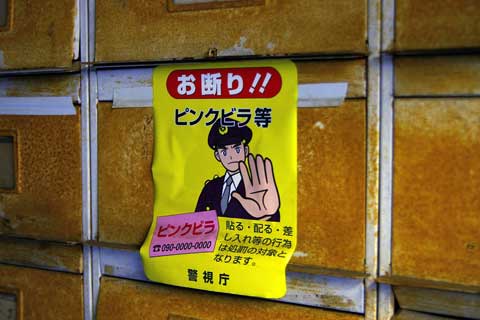

「ピンクビラお断り」の貼り紙が貼られています。ということは、このような住宅街までピンクビラを貼りに来る業者がいるということでしょうか。

アパートの入口付近。

古いアパートの入口にある郵便受け。

今回は、西新宿(東京都)の町並みと風俗を散歩します。

西新宿と言えば、広大な地下街をイメージします。かつてこのあたりは、ホームレスの人たちの居住地区でした。

新宿エルタワー近くの地下道に、「新宿区立新宿西口地下第二公衆便所」があります。一見何の変哲もない公衆トイレですが....

入口に、「この便所での寝泊りゃいかがわしい行為を禁止します。」の看板があります。看板は女子トイレ側に設置されているので、主に、「寝泊りゃいかがわしい行為」は女子トイレで発生しているのでしょうか。

男子トイレの内部は、それほど広いスペースではありません。

清浄光院は、小田原遊廓があった場所から15分ぐらい歩いたところにあります。

ここに、かつて小田原遊廓に身を置き、遊廓の中で死んでいった娼妓たちの墓があります。*1*2

非常にいい字で墓碑が刻まれています。

墓碑銘は、「仙台睦之墓」とあり、台座には、町内会長や幹事の名前が刻まれています。*1

墓石の裏に回ると、「心照妙喜信女 明治26年8月16日死」という法名がたった一つだけ刻まれています。

【参考文献】

*1 千葉 由香:別冊東北学(2000.9)「小田原遊廓物語(3)常盤町に封印された女たちの記憶」 P.389-P.397

【参考URL】

*2 河北新報社:時を語れ東北の20世紀「わかれっぱ/壱千参百円 望郷の念売り払い 苦界に沈む」

飲み屋街の路地にお手洗いがあります。

大便と小便の区別はありますが、男女の区別はありません。

蝿とり紙がぶら下がっていました。

手洗い場付近。

定禅寺通りに近いあたり。この付近には風俗店が集中しています。

「千松島パーキング」の前にピンクチラシ回収ボックスがありました。

黄緑色のデザインです。ピンクチラシの文字はピンク色で書かれています。

投入口に描かれているチラシの色もピンク色です。

今回は、国分町(宮城県仙台市)の町並みと風俗を散歩します。国分町は、JR仙台駅から地下鉄で2駅目の勾当台公園駅で下車し、すぐのところにあります。

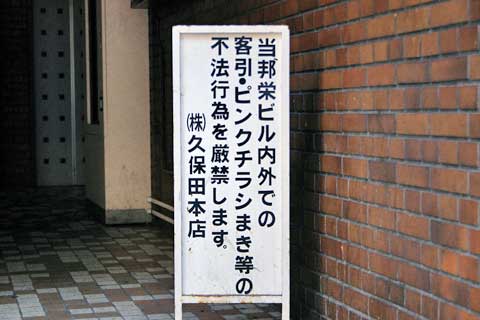

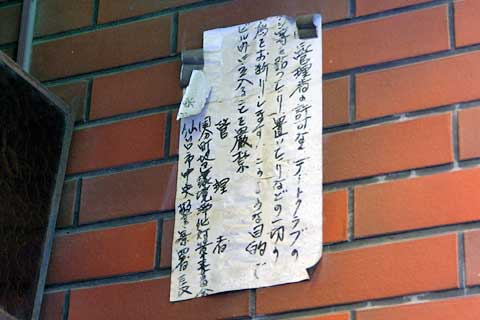

国分町は東北一の歓楽街です。飲食店や風俗店が集中する定禅寺通りと広瀬通り付近には、張り紙などの勧誘行為を禁止する看板があります。

駐車場の前にあった看板。

ビルが独自に設置している看板も数多くあります。

こちらは、手書きの張り紙。これらの張り紙を功を奏したのでしょうか、ピンクチラシ等の張り紙は1枚もありませんでした。

大鷲神社では、今年の酉の市が行われていました。熊手には有名人の売約済みの札がつけられています。

江戸時代、宝暦・明和年間(1750~60)にはすでに酉の祭は相当な賑わいで、それ以前から年中行事として行われていました。*1

演歌歌手の北島三郎。

平沢勝栄副大臣

石原都知事とその息子たち。

吉原弁財天の中に弁天堂があります。

鉄柵に囲まれている弁天堂には、酉の市の熊手が飾られていました。

弁天堂の鉄柵内の左右に、小さな石の花立が立っています。右側の花立には、「吉原飲食店組合」の文字が読み取れます。

左側の花立てには、「新吉原女子保健組合」の文字が読み取れます。

戦後、GHQの命令により、公娼制度が廃止された結果、前借金で奴隷的に娼妓の身分を拘束することができなくなりました。売笑は自由意志となったので、性病予防制度も従業婦の自主的運営に任されることになりました。これによって誕生したのが「新吉原女子保健組合」です。*1

【参考文献】

*1 新吉原女子保健組合:赤線従業婦の手記(復刻版「明るい谷間」)(土曜美術社,1990)P.189

今回は、尾頭橋(愛知県名古屋市)の町並みと風俗を散歩します。JR尾頭橋駅前にJRAの場外馬券売場が入っているウインズ名古屋があります。尾頭橋は、競馬の町です。

ウインズ名古屋から路地を入ったところのブロック塀に明治の牛乳箱があります。

明治の牛乳箱は、中央に楕円形のマークがあるデザインが普通ですが、この牛乳箱は、中央に赤文字でアルファベットの「MEIJI」のロゴがデザインされています。

ブロック塀にしっかりと固定されています。でも、どこかおかしいと思ったら、上蓋が無くなっていることに気づきました。

上蓋が無いので、内部を覗かせて頂きました。

大鷲神社の玉垣は、最近作られたと思われる新しいものですが、右の角に一本だけ黒御影石でできた古い玉垣があります。

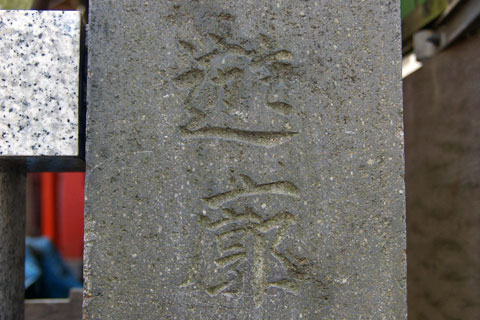

表面の上部には、「遊廓」の二文字が刻まれています。

裏面には、3cm四方の枠入れの穴があり、奉納した年月「明治四十壱年四月納」が刻まれています。大鷲神社は、関東大震災と横浜大空襲により、遊廓とともに消失しましたが、玉垣のうち完全なものを一本だけ再利用したものと推察されています。*1

落語家の桂歌丸さんの玉垣があります。桂歌丸さんが住んでいた家は、真金町の遊廓「富士楼」でした。椎名巌(いわお)少年(本名)は、富士楼を切り盛りしていた祖母に遊廓内で育てられました。巌少年は、店の女の子たちに、「坊や、坊や」と可愛がられたそうです。*2

【参考文献】

*1 中村数男:横浜の遊廓の研究(横浜開港資料館)P.40,P.77

*2 桂歌丸:週刊文春(2002.11.7)「家の履歴書397」P.70-P.73

大鷲神社は、はじめ高島町遊廓の中にありましたが、高島町遊廓が真金町・永楽町に移転されることに伴い、明治15年にこの地に移されました。

大鷲神社の祭事に、酉の市があります。今年の酉の市は、11月4日、16日、28日です。

大鷲神社の中に、稲荷神社があります。

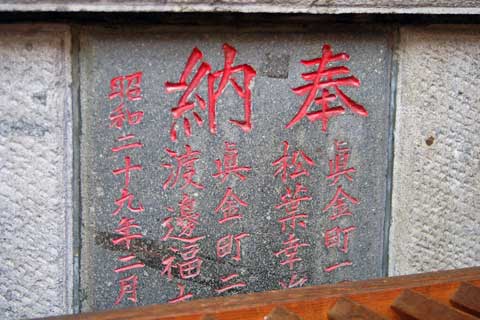

稲荷神社の賽銭箱のところに、遊廓の楼主と思われる2名の寄進者の名前が書かれています。

狛犬の裏側にも寄進者の名前が書かれています。松葉本店の松葉幸次郎は、理容館「永真軒」の顧客名簿(昭和18年7月付)に記載されており*1、当時の松葉楼の楼主であった人物であると思われます。

灯篭にも寄進者の名前が書かれています。「第三長盛」と右から書かれています。理容館「永真軒」の顧客名簿に長盛(支店)の名前があります*1 ので、「長盛の三番目の支店」という意味だと思います。下に書かれている名前は、楼主の名前であると推察されますが、判読が困難です。

横浜の遊廓建設は、「開港条約の締結(1856年)に伴い、必須条件の施設の一要素の一つとして、遊里の設置は、幕府の当事者と某領事との間の非公式折衝に成ったもの*2」とされており、都市建設の中で遊廓が建設されました。*1

作家の山崎洋子さんは、第32回江戸川乱歩賞を受賞した「花園の迷宮」の中で、横浜の遊廓と真金町・永楽町の遊廓について、次のように紹介しています。*3

「横浜の遊廓は、港崎(みよざき)遊廓(万延元年,1860年)に始まる。現在の横浜公園がその場所だ。-中略-だが、色街につきものの大火に何度か襲われ、遊廓はその都度移転した。吉田新田、高島町、そして明治15年に現在の真金町と永楽町の一部に落ち着いた。運河(現在は埋め立てられて大通り公園)を渡った向こうには、私娼街の曙町があり、そこは東京の玉の井同様、迷路のように道が入り組んでいる。しかし真金町は、柳並木の整然とした通りで区切られていた。」

【参考文献】

*1 中村数男:横浜の遊廓の研究(横浜開港資料館)P.1,P.77

*2 横浜市:横浜市史稿風俗編(臨川書店,1985)

*3 山崎洋子:花園の迷宮(1989,講談社文庫)P.32-P.34

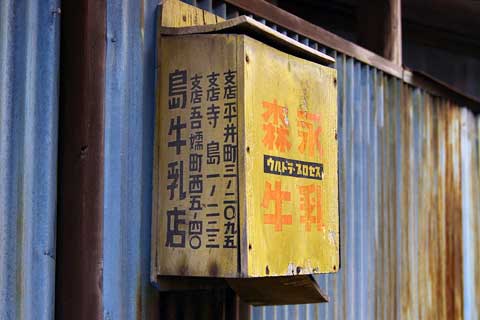

横浜橋商店街の西側の高根町は、昔の風情が残る町並みですが、ここに、森永の牛乳箱が残っていました。

木々緑に囲まれて、郵便受けの下に牛乳箱があります。今まで見てきた森永の牛乳箱とは少し違っています。黄色でなはく、やや黄土色がかった黄色です。

最大の特徴は、白塗りのエンゼルマークです。

ロゴもはっきりと残っています。「ウルトラ・プロセス」に加え、ホモ牛乳の「ホモ」の文字があります。保存状態の良い名品です。

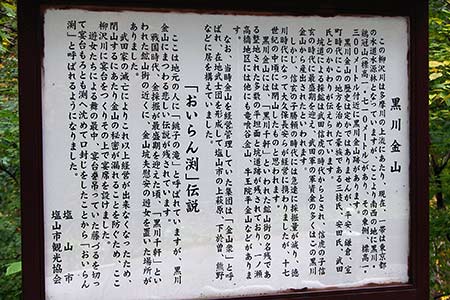

丹波山のバス停から、青梅街道を柳沢峠方面へ向かいます。このあたりは、丹波渓谷と呼ばれ、青梅街道が開通するまでは未開の地でしたが、今では、道路沿いの渓谷美と紅葉を楽しむことができます。

この写真の橋を渡った先に、おいらん渕があります。

道路がカーブしたところの小さな空き地に、案内板が立てられ、おいらん渕の由来が書かれています。おいらん渕は、戦国武将の武田家が滅亡する際、黒川金山の遊女たちがまとめて始末されたという悲しい伝説が残る場所です。

おいらん渕という名前は、明治時代、現場でこの話を聞いた東京都市議会議員の坪谷水哉議員が命名したという説があります。*1

付近は交通事故の多発地帯として知られていますが、おいらんの亡霊の呪によるものとも言われています。そのため、鎮魂供養の木柱が立てられています。*2

案内板は、どの場所がおいらん渕であるかを明確に示していません*3が、滝の下の極端に狭くなった深い暗いゴルジュがおいらん渕であったのではないでしょうか。

【参考文献】

*1 田島勝太郎:奥多摩・それを繞る山と渓と(山と渓谷社,1935)P.255

*2 今村啓爾:戦国金山伝説を掘る(平凡社,1997)P.25

*3 大藪宏:戦国武田の黒川金山(山日ライブラリー,1995)P.158

丹波山のバス停から15分ほど歩いた奥秋テント村の近くに、「おいらん堂」と呼ばれているお堂があります。

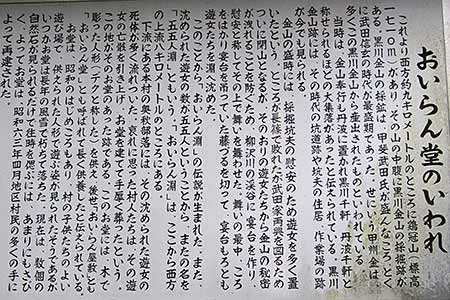

案内板によると、おいらん堂の由来は次の通りです。

戦国時代、甲斐の武田氏を支えた甲州金は、ここから西方約9Kmのところにある黒川金山から産出されたものといわれ、黒川金山には採掘坑夫の慰安のために遊女がいました。

金山閉山のとき、遊女たちから金山の秘密が漏れるのを防ぐため、柳沢川の渓谷に宴台を作り、慰安と称してその上で舞を舞わせました。舞の最中、ころをはかり宴台を吊っていた藤づるを切って、宴台もろとも遊女たちを淵へ沈めました。このことから「おいらん淵」の伝説が生まれました。

下流にある奥秋部落には遊女の死体が多く流れつきました。哀れに思った村人たちは、遊女たちの亡骸を引き上げ、お堂を建てて手厚く葬りました。

現在のお堂は昭和63年に再建されたものです。

お堂には、花魁と書かれた位牌が安置されています。

「デク」と呼ばれる木で彫った人形。

品川には、たくさんの寺がありますが、その中で、投込寺と呼ばれている寺が海蔵寺です。たたずまいは、静かで清楚な寺です。

かって、品川遊郭があった時代、この遊郭で死んだ遊女がこの寺に投込まれました。他に、寺には、品川京浜電鉄轢死者の碑や関東大震災横死者の碑などがあります。

たくさんの石仏や墓石を一つにまとめた供養塔があり、「無縁首塚」と名前がついています。

この供養等の墓誌には、次のように書かれています。

(1)鈴ヶ森刑場で処刑された罪人の首を埋葬

(2)品川遊郭の遊女の霊

(3)品川京浜電鉄轢(れき)死者の霊

(4)品川海岸溺死者の霊

(5)品川行路病横死者の霊

(6)関東大震災横死者の霊

いろいろな、無縁仏を一つにまとめたもののようです。

北品川公園周辺は、小泉長屋と言われる町並みが残っている場所ですが、ここには、公園の周囲だけでも4基の手押しポンプが残されています。

北品川公園裏にある手押しポンプ。このように道のど真ん中にあるのが特徴です。但し、このポンプは水ににごりがあり、使用禁止となっています。

北品川公園の入口付近の角地にある手押しポンプ。路地の風景とよく調和しています。北品川公園周辺には、もう1基、公園を回り込んだ路地に、手押しポンプがあります。

北品川1丁目ビジネスホテル清美荘近くの路地にある手押しポンプ。この他にも品川2丁目26の花屋の脇の路地を下った所にも1基ありました。

「北品川の古い民家の家並み」。

そのうちの1軒の玄関脇に牛乳箱が残っていました。

明治牛乳の牛乳箱。

側面がガムテープで補強されています。

秋葉原のメインの通りから少し奥へ入ったあたり(外神田三丁目)は、パソコンのパーツの店などが並びます。その通りから路地一本入ったところに牛乳箱があります。

なんと、牛乳箱が2つ付けられています。以前、大和郡山で、縦に2つ並んだ牛乳箱を見かけましたが、今回の牛乳箱は、前面と背面が合体しています。

駅前に最近できたUDXビルの前に、昔の路地の雰囲気が残る場所があります。右側の古い商家の軒下に森永牛乳の牛乳箱があります。

京都で見かけた森永の牛乳箱と違い、ロゴや名称がはっきりと読めます。「ビタミン入り」や「ホモ牛乳」のロゴがあるのは、東京の森永牛乳の牛乳箱の特徴であると思われます。保存状態も良く、名品です。

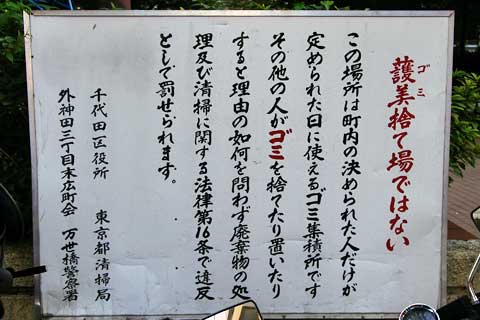

歩行者天国にある人寄せ行為禁止看板。

外神田3丁目の公園の近くにあるゴミ捨て禁止の看板。「あなたに公徳心はありますか。」と書かれています。「ゴミ捨て場ではありません。ゴミ容器置き場です。」と書かれているのも非常に解りやすいと思います。

公徳:社会生活をするうえで守るべき道徳(「大辞泉」より)

外神田3丁目の公園にあるもう一つの看板。

「護美」は、漢文風に訓読すると「美を護(まも)る箱」という意味*1 ですが、この看板では、さらに、くさかんむりがついています。

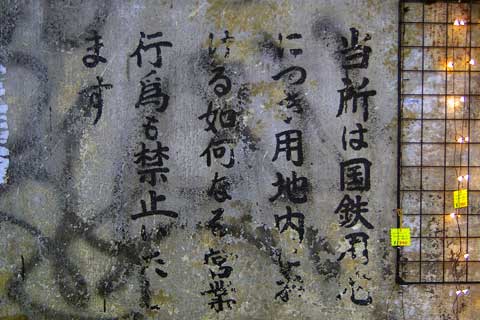

駅前のラジオセンター横の路地の壁の注意書き。JRは民営化される以前は、「国鉄」と呼ばれていました。

※1『朝日新聞』の1962(昭和37)年12月10日付夕刊の「今日の問題」という記事に、「護美箱」に関する記述があります。

今回は、秋葉原(東京都)の町並みと風俗を散歩します。

JR秋葉原電気街口を出たところのアキハバラデパート前の広場は、多くの人たちで賑わっています。

駅前の電気街は、昔も今も人通りが多い場所です。

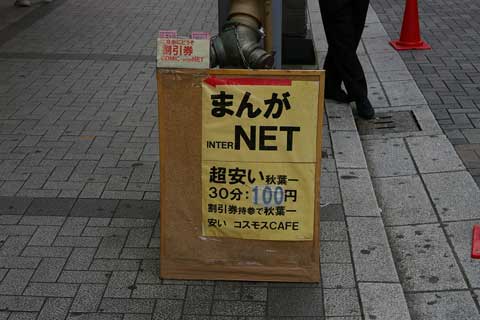

駅前の広場には、店への誘導を目的とした立て看板を多く見かけます。中にはベニア板の手作り製の看板もあります。

自転車を利用した立て看板があります。ベニヤ板の看板を角材2本で挟み、自転車の後ろの荷台に、ゴム製のロープでがっちりと固定されています。

旧遊廓の北側の駐車場の角に石仏があります。昔の町らしい風景です。

八日市新地遊廓の中には、無縁仏供養の石仏群がありました。今は移転されていますが、大正末期頃までは、遊廓の中にあり、石仏群の裏には、生蓮寺という寺と寺墓がありました。*1

(写真の石仏が旧遊廓内にあったものかどうかは不明です。)

小さな石仏群。

裏側から見たところ。多数の植木が置かれています。

今回は、八日市(滋賀県)の町並みと風俗を散歩します。

八日市の駅舎は、関西の名駅100選に選ばれました。

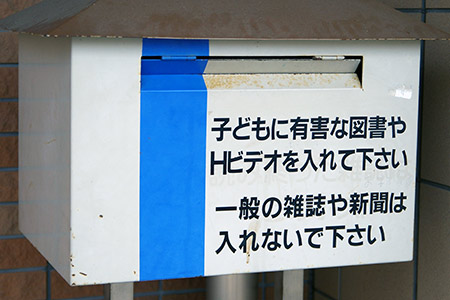

駅前に、金属製の洒落たデザインの箱があります。

水色のラインがアクセントになっています。脚の部分に、プレートが貼られていて、「『青少年に良い環境を』滋賀県青少年育成県民会議」と書かれています。

アダルトビデオが氾濫する今日、白ポストは無意味なものかと思っていましたが、八日市の白ポストは、マルチメディア対応済みです。「子どもに有害な図書やHビデオを入れてください。」と書かれています。「アダルトビデオ」ではなく、「Hビデオ」と解りやすく表現されています。

今里新地近くの牛乳販売店。

森永自販機脇に見える「白バラ牛乳」の文字。

「白バラ牛乳」は、鳥取県大山乳業農業組合が生産する牛乳で、鳥取県民には、広く浸透しています。白ばらの花言葉は、「わたしはあなたにふさわしい」で、白い牛乳のイメージにぴったりであることから、この名前になったそうです。*1

近くで見かけた白バラ牛乳の牛乳箱。中央にバラの絵が配置されています。

*1 鳥取県大山乳業農業組合:農林経済(2000.3.30)P.8

生野小路郵便局の近く、大阪府道159号平野守口線の住宅街。

商店がまばらに建ち並ぶ通り沿いに、銭湯の朝日湯があります。

温泉マークのある看板。

朝日湯と書かれた煙突。

新今里公園の片隅に、今里稲荷があります。今里稲荷は、新地開設直後の昭和5年、今里土地株式会社が、土地繁栄を祈願するために、伏見より勧請して稲荷さんを祀ったのが起こりです。以後、新地の守護神として崇められています。*1

鳥居には、「今里新地」。

玉垣に、「今里土地株式会社」の名があります。

指定地発表の当時、この辺りは湿地帯で、一帯の土地は、大阪電気軌道株式会社(現在の近鉄)が所有していました。

大阪電気軌道株式会社は、所有地の土地を現物出資して、今里土地株式会社という子会社を設立して、新地建設に乗り出しました。*1

鳥居のすぐ近くの柵にある「小便スルナ」の看板。

【参考文献】

*1 南博(編):近代庶民生活誌第13巻「今里新地十年史」P.195 P.197

古市には、牛乳箱も残されています。

森永牛乳の牛乳箱は、普通は縦長ですが、今回見かけたのは横長です。「森永牛乳の4文字があるだけで、「エンゼルマーク」や「ウルトラプロセス」などのロゴはありません。

牛乳箱、ヤクルト、郵便ポストの3点セット。

地元の牛乳メーカーでしょうか。山村牛乳の牛乳箱。コンセプトは、「濃厚牛乳」のようです。

こちらの牛乳箱は、道具箱として2次利用されています。物を大切にする住人の気持ちが伝わってきます。

渡鹿野島の北西側を進むと、道路下に小さな集落が見えてきます。

「わくわくランド」と書かれたゲート。

現在は草木で覆われています。

反対側の入江と一体となった娯楽施設だったのかもしれません。

本通りの坂道を南へどんどん登っていくと、国道139号線(横町バイパス)へ出て、やがて富士浅間(せんげん)神社へ着きます。富士浅間神社の杉の巨木が神秘的です。

歩道に、償却炉があります。右側のコンクリートブロック製の償却炉の脇にタイルでできたもう一つの償却炉?が置かれています。

側面には、穴が二つあいています。おそらく、かつて浴槽として使われていたものを捨てずに何かの目的で使っているのだと思います。

懐かしい全面タイル貼りの浴槽です。

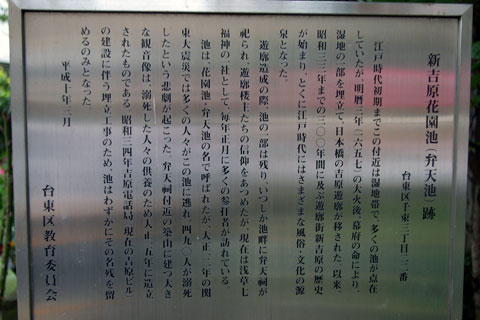

大正12年の関東大震災では、弁天池(花園池)に多くの人々がこの池に逃れ、490人が溺死したという悲劇が起りました。*1

弁天祠の築山に立つ大きな観音様は、溺死した人々の供養のため、大正15年に創立されたものです。*1

観音様。

関東大震災80周年の碑。

【参考文献】

*1 風俗散歩(吉原):弁天池の案内板(2006.7)

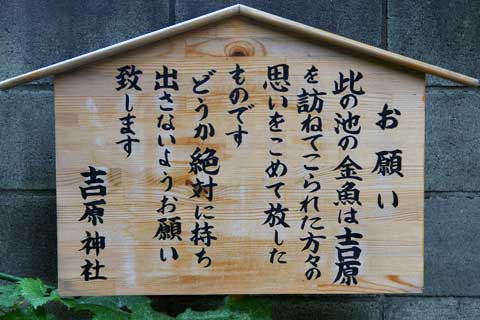

吉原弁財天には、弁天池(花園池)が残されています。池にネットが被せられています。

池にネットが被せられているネットは、おそらく、池に泳いでいる金魚が盗まれるのを防止するためのもののようです。

金魚だけでなく、小さな緋鯉も泳いでいます。

日本橋の吉原遊廓(元吉原)が当時湿地だったこの地に移転(新吉原)しましたが、その際、湿地の一部を埋め立てた際、池の一部が残り、いつしか池畔に弁天祠が祀られ、遊廓楼主たちの信仰をあつめました。現在は浅草七福神の一社として毎年正月に多くの参拝者が訪れています。昭和34年吉原電話局(現在の吉原ビル)の建設に伴う埋め立て工事のため、池はわずかにその名残を留めるのみとなりました。(案内板より)

吉原弁財天へ立ち寄りました。入口には大門のレプリカが立っています。

右の石柱に「春夢正濃満街桜雲(しゅんむまさにこまやかなりまんがいのおううん)」、これは仲之町通りに一夜で植えられた数千本の見事な桜樹を描写しています。*1

左の石柱には「秋信先通両行灯影(しゅうしんまさにつうずりょうこうのとうえい)」とあり、享保11年(1726年)の春に急逝した、角町中万字屋(なかまんじや)の玉菊という花魁の追善供養のための盆灯篭が連なるさまを詠んでいます。*1 この燈篭は、俗に「玉菊燈篭」と呼ばれ、吉原の年中行事とされ、仲之町の桜、俄(にわか)とともに、吉原三大景容のひとつと数えられました。*2

石柱に彫られている詩は、これら「吉原三大景物」の一つづつを詠み込んだ福地桜痴の詩の復刻です。*1

*1 岡崎柾男:江戸東京伝説散歩(青蛙房,2005)P.143

*2 西山松之助:遊女(東京堂出版,1994)P.187

ソープ街の中に、自販機が設置された一角があります。「三楽」と書かれていて、一見、売店のようです。

正面から見ると「自動販売機コーナー」と書かれています。散歩に疲れたときに、一息つくには最適です。

自動販売機コーナーには金津図園の案内看板があります。

上記とは別の場所ですが、自販機が並んで設置されている場所がありました。

錦三の町並みを散歩していたら、公衆トイレを見つけました。「こんな所に公衆トイレがあったのか...」と言いたくなるような場所にあります。公衆トイレとしては、かなりの狭小建築だと思います。

三角屋根の小さな建物です。

ここの通りは、ツルシゲ通りという名前がつけられているためか、トイレの入口には鶴がデザインされています。

中を覗いてみると、以外にも綺麗で、落書きは少なく、こちらの1箇所だけでした。

金鳥居から坂を少し上ったところにある山田屋牛乳店は、武田牛乳の販売店です。

ロゴは、白地に赤色の象。

武田牛乳は、戦国大名の武田信虎(武田信玄の親)の末裔が、明治5年(1872年)にしょうゆ醸造業(テンヨ武田)を創業したのが、始まりで、 その後、テンヨ武田の姉妹会社の武田食品株式会社が昭和23年より市乳部門を設置し、象のマークの武田牛乳として販売しています。*1

武田牛乳の販売車。

【参考URL】

テンヨ武田:「テンヨ武田の商標」

今回は、甲府(山梨県)の町並みと風俗を散歩します。

甲府の中心街にあるオリンピック通り。青色のゲートが印象的です。

案内図。

飲食店がひしめき合っています。

反対側から。

神栖から潮来有料道路で潮来方面へ向かい、鰐川を渡ってすぐのところに石材店の展示場があります。

仏様の手と思われる石のオブジェなど、さまざまな石材の見本が展示されています。

その中で、ひときは目をひくのが、こちらのちんこ石です。亀頭の部分の皺がリアルに再現されています。

ペニスの反り具合もGOODです。残念ながら、まんこ石はありませんでした。

潮来駅の北側の長勝寺の隣に西円寺があります。長勝寺は観光地として有名ですが、西円寺を訪れる人はほとんどいません。

西円寺には、遊女の供養塔があります。

衆生済度(しゅじょう-さいど)遊女の墓と書かれています。大辞泉によると、衆生済度とは、仏語で、「迷いの苦しみから衆生を救って、悟りの世界に渡し導くこと。」だそうです。

墓の隣に遊女の碑(衆生済度遊女の墓建立の誌)があります。

----衆生済度遊女の墓建立の誌----

かつて、一世を風靡した野口雨情の哀感の詩「舟頭小唄」もその背景が遊廓の町潮来であったからこそ、いっそう世の人々の情をさそったのではなかろうか。古書の一文をかりれば、菖蒲咲く潮来の里は、奥州から中山道に通ずる要津にあたり、銚子より鉾田より凡そ内海に入る者皆ここを過ぎりければ、水駅として世に顕る。されば、古くから艶色をひさぎて、旅情を慰むるものななどありしならん。

徳川氏、府を江戸に開き、この地水戸の領となりし後は、その盛り旧にも倍し、交通益々頻繁にして、諸大名の蔵屋敷建ち、朝夕に出船入船落込客も多かりければ、藩治殊に意を用い、水戸藤柄の娼家を移し、江戸の制に倣ひて浜一丁目に公娼を許し、地方の繁栄を支える傍ら、罪人の検挙等に資せらるとあり、延宝7年(1679年)潮来の一画に正式なる遊廓が誕生したのである。明治維新後の明治5年、娼妓解放令が出され改革が行われたかに見えたが、実際は、空文化した公娼制度は、賃座敷業に変形し、却って繁栄をみた。

不夜城の妓楼に連ねる源氏名の数々、だが彼女達は好んで入籍したわけではない。年貢の上納に事欠く農家の娘、両親を失った孤児、高利の返金に迫られて親のために観念した孝行娘、義理ある人のために身を沈めた年若き妻女、かどわかされ汚されて売り飛ばされた非力な女等、殆どが善良なる子女であった。彼女達の末路は薄幸であり、殊に病を得て死んだりすると余計憐れであった。墓に刻まれることは稀で、大ていは露の世を生きた証として厄介になった寺の過去帳にひっそりと眠るのが普通だった。中には、畜生道に落ちたとして坂の途中に穴を掘り馬の轡がちゃがちゃ鳴らして埋めたものもあったとか。

遊里の巷に咲いては泡のごとく消えていった哀しい命、これこそ今日の潮来が観光の潮来として全国津々浦々に至るまで人口に及んだ礎であったろうと感慨を深くするものである。

(後略)

平潟遊廓の形跡を残すものに、平潟神社があります。

九十九楼(後の三井家)の名前が刻まれています。

鶴宝菜の楼主、山田文蔵が狛犬を奉納しています。山田文蔵は、立石の農家の出身で、下肥を船で運んで来て、平潟遊廓で遊びを覚えて儲かることを知り、娼婦のおつるを囲い鶴宝菜の名で店を持ちました。*1

もう一つの狛犬は、逢菜家の鈴木亀右衛門が奉納していますが、鈴木亀右衛門は、娼妓が首を吊って死んだので、それを機に廃業しました。*1

【参考文献】

*1 渡邉幸三郎:昭和の松戸誌(崙書房出版,2005)P.39

平潟遊廓跡のすぐ近くに来迎寺があります。

覚月清澄信女という戒名の墓があります。

九十九楼(後の三井家)が建てた、大正13年に亡くなった娼妓の墓です。

墓の側面には、娼妓一同、見世二階一同、と書かれています。今尚、三井家の後裔(菊池丸子さん)が弔っているそうです。*1

【参考文献】

*1 渡邉幸三郎:昭和の松戸誌(崙書房出版,2005)P.42

松戸駅前のソープランド「角海老」から5分ほど歩いた所に、松戸市役所がありますが、市役所の隣の京葉ガスビルのビルの谷間に池田弁財天があります。

鳥居のトンネルがあります。

池田弁財天は、平潟遊廓の娼妓が、下の病気にかからぬよう、お客がうんと入るよう祈った弁天様です。*1 きりん亭猿像さんの、遊女の祈願(池田弁財天霊験記)*2 が紹介されています。

願をかける時は、奉納してある石の蛇の頭を欠いて持って帰り、めでたく成就した時は、新しい石蛇を奉納する慣わしだそうです。*1

現在は、手芸の神とも言われ、華道の先生やお弟子さんが詣でているそうです。*2

【参考文献】

*1 渡邉幸三郎:昭和の松戸誌(崙書房出版,2005)P.43

*2 きりん亭猿像:遊女の祈願(池田弁財天霊験記)(松戸史談17号)P.31

今回は、雄琴(滋賀県)の町並みを散歩します。

はじめに、雄琴港に立ち寄りました。雄琴港は、琵琶湖に面し、釣りやヨットを楽しめる観光スポットです。雄琴温泉が隣接しており、家族づれの宿泊客観光客で賑わっています。

港からは、比叡山を望むことができます。バス釣りのスポットとしても有名です。

ヨットが停泊しています。

雄琴港からは、雄琴のソープ街が見えます。観光地にソープ街が隣接している不思議な光景です。

古い町並みが保存されている橋本は、牛乳箱の保存状態も良好です。

森永の牛乳箱は、保存状態の良いものが少ないのですが、こちらの牛乳箱は、エンゼルマークの部分もしっかりと残っています。郵便ポストの下に設置されたため、日焼けをまぬがれたのかもしれません。

明治牛乳の青色の牛乳箱。

八幡牛乳の緑色の牛乳箱。八幡乳業は、地元の牛乳メーカーです。

別のお宅の八幡牛乳の牛乳箱。木の壁に木製牛乳箱がよくマッチしています。

「きんせい」という名のビリヤード店。その脇に路地があります。

家と家の間の空間に屋根のある路地が続いています。

路地は、家の中を突き抜けて、通りに出て、その通りを越えた先に、さらに路地が続いています。まるで迷宮のようです。

路地はコの字型になっていて、ぐるっと回ると元の通りに出ます。家の車庫のように見えたところは、実は、通り抜けできる私有地の路地でした。

広沢池から自転車で5分ほど鳴滝方面へ向かったところに珍石があります。写真に写っているレンタサイルクルの自転車が置いてある道路沿いから10mほど林の中に入ったところです。

「不許葷辛酒肉入山門」と書かれた石碑があります。この石碑は、銀閣寺の南に法然院などで見かける石碑と同じです。「不許葷辛酒肉入山門」(くんしんしゅにく、山門に入るを許さず)とは、「ニラやニンニクといった臭く辛い野菜や肉などなまぐさものを食べたもの、酒を飲んだものは、山門に入るのを禁止する」という意味だそうです。

しかし、ここは、お寺ではなさそうです。地図を見ると、造園家のお宅があるあたりです。

林の中には、女性器と男性器の形の奇妙な石がたくさん並んでいます。

宮川町の北側の亀井町。

軒下に「居住者見取図」が掲げられている古い建物のお宅。

玄関脇に雪印牛乳の牛乳箱が設置されています。

こちらは、井上牛乳の牛乳箱。府立病院指定と書かれているのが特徴です。井上乳業は、右京区花園に本社がありましたが、現在は廃業しています。

毎日牛乳の牛乳箱。「毎日のんで毎日健康」がキャッチフレーズです。

宮川筋7丁目に手押しポンプが2基残るお宅があります。 花壇、植木ポット、雨樋、ひさし等風情があります。

植木ポットに囲まれて、井戸ポンプがあります。

ポンプは鴨川の伏流水を汲み上げ、道路散水、花への水やり等に利用されています。*1

株式会社慶和製作所*2 の井戸ポンプ

もう一つのポンプは色が黄色に塗られています。

【参考文献】

*1 大島忠剛:手押しポンプ探訪録(信山社,2006)P.128-P.129

【参考文献】

*2 株式会社慶和製作所:慶和製作所ホームページ

五条楽園の中にある旅館「平岩」。

玄関は南側です。

現在は、外国人観光客用の観光旅館になっているようです。

東側の通り。

五条楽園には、木製牛乳箱が沢山あります。但し、販売店が頑張ったせいか、なぜか森永ばっかりです。

旅館HIRAIWAにあった森永の牛乳箱。日に焼けて印刷が見えなくなっています。森永の牛乳箱は日焼けに弱いようです。

同型の牛乳箱。横に森永マミーと書かれています。森永マミーは昭和40年に発売が開始された乳酸菌飲料です。当時は90ccのビンに入っていて、「森永マミーもう1本プレゼント」は、キャップを利用した現品引き換えによるスピードくじで、注目されました。*1

ウルトラプロセスの文字だけが残っている森永の牛乳箱。黒インクは日焼けに強いのでしょうか。

森永ビヒダスの牛乳箱。こちらは、新しい牛乳箱のため、保存状態は良好です。

【参考文献】

*1 森永乳業50年史編纂委員会:森永乳業五十年史(森永乳業,1967)P.300-301

JR早川駅。前小田原駅の一つ隣の駅

駅前に白ポストがあります。

投函口は水色に塗られています。

箱の側面に「青少年に有害な本はこのポストへ」の表記。取り出し口は箱の側面下部にあります。

吉原のはずれの千束通りを行くと、一葉桜・小松橋通りと交差します。通りには、一葉桜(八重桜の一種)が植えられています。この日は、一葉桜まつりが行われていました。一葉桜まつりは、一葉桜が植えられた2002年から始まり、今年で4回目だそうです。

まつりの目玉は、花魁道中です。もちろん、これは、当時のものを再現したものです。禿(かむろ)、花魁、振袖新造の順です。

ステージが用意されており、そこでは、花魁ショーが行われました。写真は、花魁が杯を飲み干した場面です。

最後に、花魁の撮影タイムがありました。

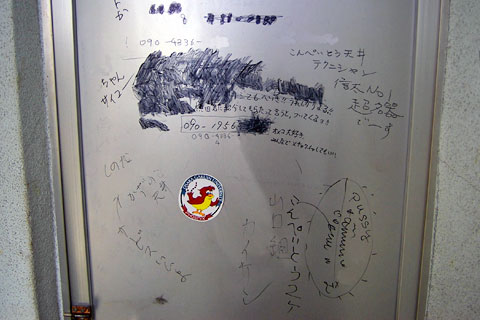

信太山新地の中央部あたりに、公衆トイレがあります。男女の別はありません。入口は一つだけです。

「きんかくし」は、きれいです。中に、清掃用具が置いてあるので、定期的に清掃が行われているのだと思います。

トイレの窓。窓枠に、女性の名前や携帯の電話番号の落書きがあります。

トイレのドアの内側。「○○ちゃん、サイコー」、「超名器」、「テクニシャン」、「サービスいいよ」、「かずのこ天井」、「こんぺいとう天井」、などの落書きがあります。

今回は、古河(茨城県)の町並みと風俗を散歩します。

駅前に白ポストがあります。 「こどもたちに見せたくない雑誌・写真・ビデオ等のみ入れて下さい。」「少年雑誌、ゴミ等はだめ」と書かれています。

箱の側面には、「ゴミその他のものを入れた方をみかけた場合、御連絡をください。」と書かれています。いかにして、このポストにゴミを入れさせないようにするかに労力が注がれています。

西口にも、同じ仕様の白ポストがあります。但し、こちらのは、台座が丸型です。

北口の駅前ロータリーから線路沿いの路地を入ったところに輸入品専門店があります。

店の前に、ガチャガチャがあります。

「ランジェリーがちゃがちゃ 500円」と書かれています。大人向けのガチャガチャです。

試しに1個買ってみました。中には黒いパンティが入っているようです。

鶯谷ラブホ近くの公衆電話BOX。

以前は、ピンクチラシが所狭しと貼られていましたが、現在は一枚も見当たりません。代わりに「ピンクビラ等お断り!!」のステッカーが貼られています。

しかしながら、あるラブホテルの前の電柱には、真新しいチラシが貼られていました。

ラブホテル街の中の他の場所にも、同じチラシが貼られています。

ボール紙の台紙に、複数枚のチラシが貼られています。

白鬚神社近くの路地。

懐かしい牛乳箱(森永牛乳)があります。保存状態も良い方だと思います。

文字は、オレンジ色と黒色の2色。背景の黄色と合わせると、3色刷りです。

「ウルトラ・プロセス」というのは、当時、森永乳業(株)が開発した加熱殺菌の技術の名称です。

木のぬくもりが感じられます。オーソドックスな形が気に入りました。

玉の井から、いったん東向島の駅へ戻り、そこから隅田川方面へ向かって散歩してみることにしました。東向島三丁目に白鬚神社があります。

漢字は、「白髭」ではなく「白鬚」のようです。大辞林には、『「髭」はくちひげ、「鬚」はあごひげ、「髯」はほおひげ、の意で書き分ける』と載っています。

案内板を見ると古い神社であることがわかります。平安時代に、現在の滋賀県にあった白鬚大明神を分霊して祀ったのが起源ですので、なんと千年以上の歴史があることになります。

神社の狛犬は、山谷の料亭「八百善」の八百屋善四郎、吉原の松葉屋半左衛門が奉納したものだそうです。

安浦の旧赤線街には、古い電柱がたくさん残っています。

現在も街路灯として使われています。

色里だった雰囲気が伝わってきます。

コンクリート製の電柱。

歌舞伎町のランドマークタワーと言われる風林会館の道を挟んだ対面に飲食店街があります。

狭い路地にベニヤ板でできた屋台が並んでいます。

屋台と屋台の間にドアが開けっ放しになっているトイレがあります。薄気味悪い感じです。

屋台の隣には飲食店が並らぶ狭い路地。

妓楼の建物の前の通り。

普通のコンクリートの電柱に混じって、レトロな電柱が残っています。

根元の部分。

今の電柱と違って、昔の電柱は雰囲気があります。

船橋市本町の閑静な住宅街。

路上に残るコンクリート製ゴミ箱。保存状態は良好です。

箱の側面には、何か文字が書かれているようです。

住宅街の風景に溶け込んでいます。

ソープランド街の南寄りに路地があります。現在は、路地の両脇に旅館や風俗店はありません。

「北銀座通り」と書かれた街路灯があります。

昔、旅館だった建物。

山口旅館という名前の旅館だったようです。

今回は、鳩の街(東京都墨田区)の町並みを散歩します。

京島二丁目の住宅街。道路がS字カーブを描くようにして続いています。

一歩路地へ入ると昭和の空間が残っています。

木製の支柱と裸電球の街路灯。

コンクリート製の支柱に裸電球の街路灯もあります。

蛍光灯の街路灯。支柱は木のままです。

今回は、藤沢(神奈川県藤沢市)の町並みを散歩します。

木造アーチ手前の細い路地。自動車が通れない道幅なので、犬の散歩などには最適なコースです。

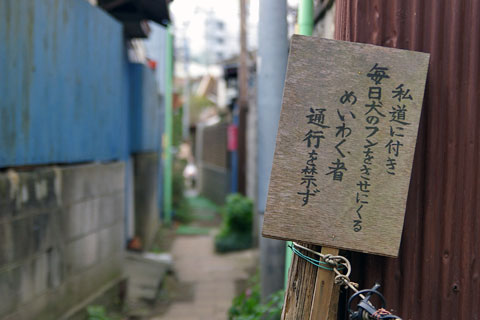

木造アーチ入口の左側の電柱に犬のフン看板があります。ここから、さらに細い路地が続いています。

上の写真の電柱の犬のフン看板の奥に、住民が設置したと思われる「毎日犬のフンをさせにくる人」への「通行を禁ず」の看板があります。

この界隈は、犬のフン看板が多く、あちこちに貼られています。

ホテル「アルファイン」の近くにある狸穴公園。公園に公衆トイレがあります。

「きんかくし」があるのに、「男性用入口は反対側(道路側)にあります。」と書かれています。

「きんかくし」は、親子用トイレの子供用「きんかくし」でした。「この便器は幼児専用です。大人の方はご遠慮下さい。」と書かれています。高級住宅街らしい親切な公衆トイレです。

男性用(大人用)のきんかくしの上に貼ってあった注意書き。落書きの内容がユニークです。

六本木から飯倉交差点を過ぎ、ロシア大使館東側の狸穴坂(まみあなざか)を下ります。狸やムササビが住む穴があったと伝わることからこの名前がついています。六本木は以外と坂道が多いところです。小高い丘が多く山の手と呼ばれていることが納得できます。

狸穴坂は、江戸の坂をまとめて書いている天和2年(1682)の「紫の一本」という本に書かれています。*1

明るい坂道を下ります。警備の警察官がいます。江戸時代、この付近は大名屋敷がありましたが、戦後は大使館の敷地に転用されました。

「ホテルアルファイン」と書かれた広告看板が電柱に貼られています。

昭和を感じさせる民家の佇まいがなんとも言えません。ここの電柱にも「ホテルアルファイン」の広告があります。

今回は六本木の風俗を散歩します。六本木の交差点に「奏でる乙女」の像があります。この像の碑文に、昔、この地の小高い丘に六株の松が生えていたことから「六本木」と呼ばれるようになったこと、時代と共に繁栄を極めたが、太平洋戦争の空襲により美しい町並や樹々が一夜のうちに灰に帰したこと、その後の人々の努力により復興を遂げたことなどが書かれています。

「乙女の像」の近くに、ピンクチラシ回収ボックスがあります。

今ではめずらしくなった白ポストです。ピンクチラシ回収用として麻布地区が設置したもののようです。森ビル寄贈と書いてあります。

交差点の4つの角のうち、3箇所に白ポストが設置されています。喫煙コーナーも2箇所設置されており、麻布地区の環境浄化に対する取り組みがうかがえます。

人形町2丁目に末廣神社があります。

末廣神社は400年以上の歴史を持つ神社です。元吉原の総鎮守社として信仰されてきました。

神社に日本酒が奉納されています。末廣酒造という会社があるようです。

吉原移転後は、花街として繁栄したようです。

風俗店の大看板が乱立する通り。写真は曙町二丁目北交差点。

目立つ看板。

ファッションブティックのような外観。ここもヘルス店です。

ヘルス店の前にあるオブジェ。ぐるぐると回っていて360度いろいろな角度から楽しめますが、やはりこの角度が一番です。目線も刺激的です。

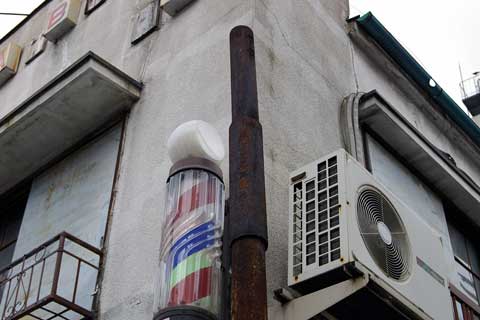

弥生三丁目付近に古い支柱があります。

左隣に理容室があります。コンクリートが劣化していますが、補修されています。

支柱が立っている場所は、特殊飲食街の雰囲気が残る路地の入り口にあたります。

かつてこの場所に飲食街の入り口を示すアーケードがあったようです。

今回は、秋葉原(東京都)の町並みと風俗を散歩します。

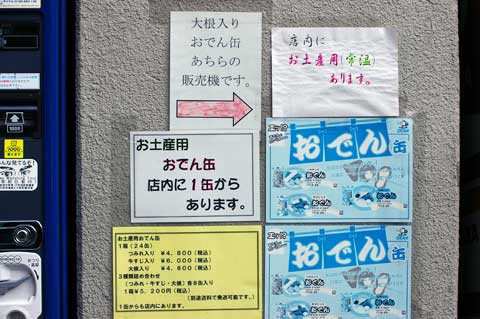

秋葉原と言えばおでん缶です。チチブデンキの前にあります。

おでん缶には種類があります。だいこん入り、つみれ入り、牛すじ入りなどです。完売御礼の張り紙が貼ってあるところを見るとけっこう売れているのかもしれません。

お土産用もあります。

実際に購入してみました。

堀の内のソープランド街には立て看板が多数あります。稲毛通り沿いのソープランド街入口付近。

国道15号沿いの道路の歩道にも立て同じ立て看板があります。「暴力団追放!路上の客引きに注意」と書かれています。

ソープランド街の中心部の交差点。四つ角のすべてにこの看板。が設置されています。

ソープランド街のあちこちに「客引き禁止」の看板があります。

小さな稲荷神社があります。

正面の石柱に「新天地カフェー組合」と刻まれたプレートが取り付けられています。

玉垣に寄進者のカフェーの名前が刻まれています。

尾張屋橋の登り坂の途中から見たところ。

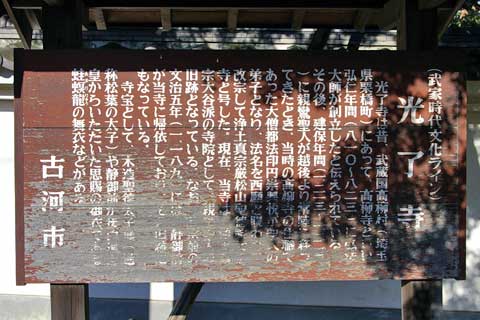

中田のバス停から10分ほど、北に歩いたところに、光了寺があります。

入口の石柱に静御前の文字があります。

光了寺には、静御前の遺物が保存されています。

静御前の伝説は全国各地に残されています。

八坂神社の中にレトロな電柱があります。

何のためにこの電柱がここにあるのかは不明です。

てっぺんに裸電球がついています。

関所跡。碑は利根川の堤防の近くにあります。

今回は、埼玉県の栗橋を散歩します。

JR宇都宮線の栗橋駅の駅前に、源義経の寵愛を受けた静御前の墓があります。

今年は、NHKの大河ドラマ「源義経」が放映されているので、栗橋は義経ゆかりの地ということになっているのでしょう。大河ドラマ新聞記事があちこちに掲示されています。

石原ひとみの似顔絵?を使った酒屋の広告があります。

商店に貼られている商品券取扱店のポスターにも静御前の肖像が使われています。

千住龍田町は、細い路地が迷路のように続く住宅街です。。

物干し竿が残るお宅。

昭和の風景です。

長屋の建物。

千住には「お化け煙突」と呼ばれる大きな煙突が町のシンボルとなっていたそうです。千住柳町はお化け煙突の麓にあったわけです。

元宿堤稲荷神社はこの「お化け煙突」の守護社となっている神社です。

正式には「千住4本煙突」と呼ぶそうです。

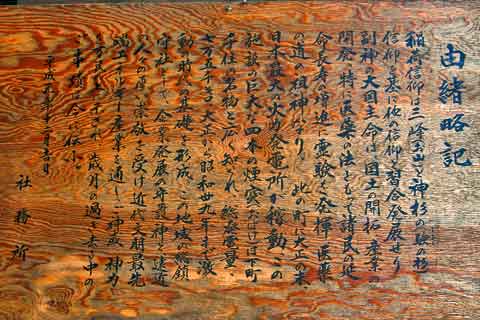

略記に「4本煙突」の由来が説明されています。

狛犬

吉原弁財天のすぐ近くに吉原神社があります。

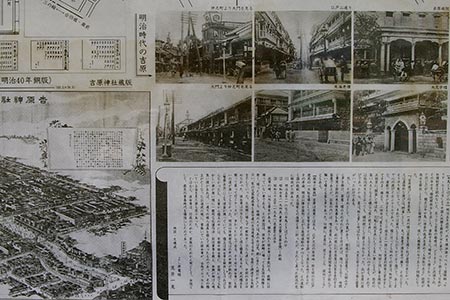

境内には、「吉原今昔図」が掲示されています。

明治時代から現在に至るまでの、妓楼の配置が描かれています。

吉原遊廓の写真や地図、解説もあります。

吉原弁財天の中に愛護地蔵尊と呼ばれる吉原で働いていた女性の水子地蔵があります。

「生まれるべく体内に宿りし水子も母なる生命保護のため人工妊娠中絶によって無明の境に失われていく悲憐なる幼い霊を供養する」と石碑に記されています。

愛護地蔵尊の正面の右側の玉垣には角海老の名前が刻まれています。

周りの玉垣。「新吉原カフェー」と記されています。その横の名前はカフェーの店の名前のようです。

途中、吉原弁財天へ立ち寄りました。ここには数多くの見所があります。

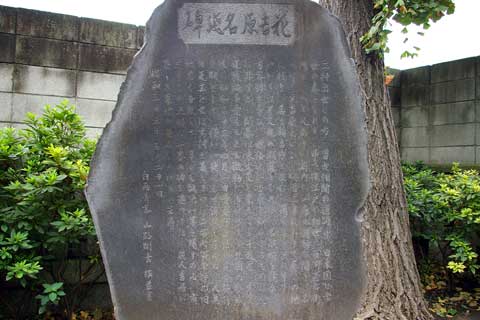

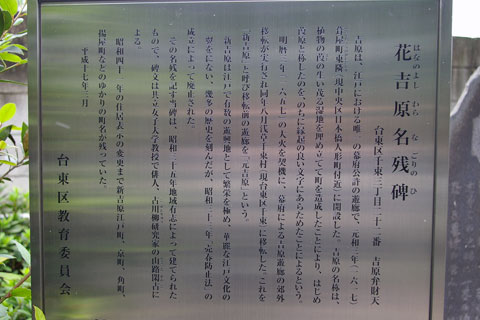

「花吉原名残碑(はなのよしわらなごりのひ)」は、吉原が、江戸唯一の幕府公認の遊郭であり、昭和33年の売春防止法が施行されるまで続いていたことを名残惜しむ碑です。

花吉原名残碑の隣には、幕府の許可を得て元吉原を開業した庄司甚右衛門の碑があります。

案内板があるので、これを読むと吉原の歴史を知ることができます。

----花吉原名残碑(はなのよしわらなごりのひ)----

吉原は、江戸における唯一の公許の遊廓で、元和三年(1617年)、葺屋町東隣(ふきやちょうひがしどなり、現中央区日本橋人形町付近)に開設した。吉原の名称は、植物の葭(よし)の生い茂る湿地を埋め立てて町を造成したことにより、はじめ葭原と称したのを、のちに縁起の良いう文字に改めたことによるという。

明暦三年(1657年)の大火を契機に、幕府による吉原遊廓の郊外移転が実行され、同年8月、浅草千束村(現台東区千束)に移転した。これを「新吉原」と呼び、移転前の遊廓を「元吉原」という。

新吉原は、江戸で有数の遊興地として繁栄を極め、華麗な江戸文化の一翼をにない、幾多の歴史を刻んだが、昭和三十三年「買春防止法」の成立によって廃止された。

(後略)

旅館が立ち並ぶ石段を登り、宝山寺へ参詣することにします。鳥居までは、ゆるやかな石段が続き、幻想的な気持ちになります。とても静かです。

日頃の運動不足がたたり、石段の登りは足腰にこたえます。なんとか本堂に到着。

森の中に寺院が散在しています。生駒市街が見渡せます。

斜面の深い森に吸い込まれるように多宝塔が見えます。