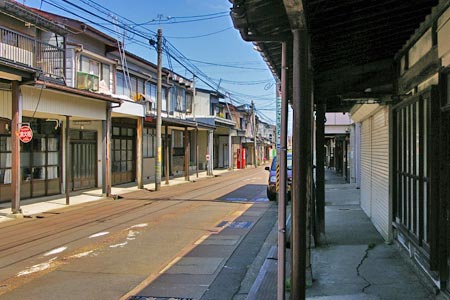

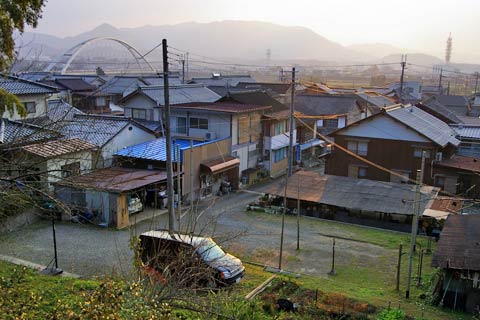

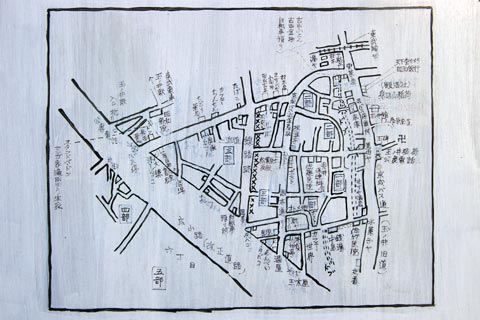

JR土讃線旭町駅で下車し、町並みを散歩します。旭町は、昔ながらの路地裏など、下町を感じさせる風景が残っています。

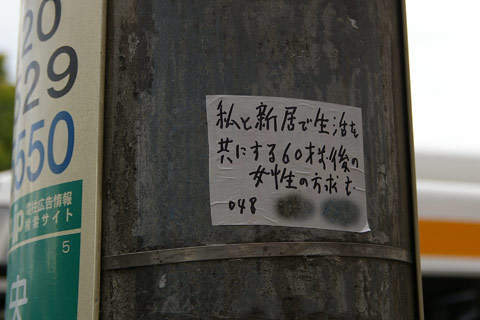

旭町駅近くのV字路。角のな建物は、昔は商店だったようです。*1

交差点の道の形そのままに建てられた不動産屋の建物。*1 まるで、船の舳先(船首)部分のようです。

旭上町の旭西部公民館の入口へ続く坂道と、写真右奥のV字路を含めると、五叉路ということになります。

その場所から約10m離れた地点から逆方向(北東方向)を見ると、こちらも路地が迷路のように入り組んでいます。*1

右側の路地は奥でさらに2叉に分岐していますので、それも含めると五叉路。まさに、「ラビリンス旭」です。

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.36-P.41