西茶町の国道431号線沿いにある須衛都久神社。

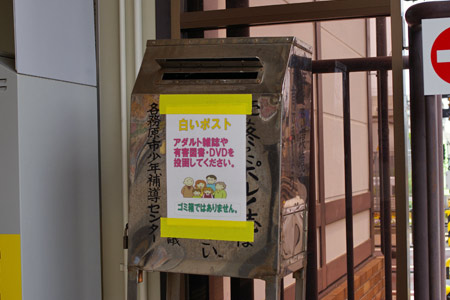

神社の鳥居のところに、黄色いポストがあります。

青少年に害のある本やDVDを投函する「白ポスト」は、白い色のポストが一般的ですが、松江では「黄色いポスト」です。

黄色なので、どこから見てもよく目立ちます。

西茶町の国道431号線沿いにある須衛都久神社。

神社の鳥居のところに、黄色いポストがあります。

青少年に害のある本やDVDを投函する「白ポスト」は、白い色のポストが一般的ですが、松江では「黄色いポスト」です。

黄色なので、どこから見てもよく目立ちます。

松枝市内の石橋町に光徳寺があります。

光徳寺には、天神裏歓楽街に姐御(あねご)として君臨した「お加代」の墓があります。天神裏とは、現在の天神町(松江駅の西側)にあった歓楽街で、明治維新の混乱に乗じて発展しました。*1

明治元(1868)年1月、山陰道鎮撫総督に任命された西園寺公望は、新政府に対する各藩の意思を確認するため、官軍を率いて山陰道を下向しました。宿泊地ではありとあらゆる接待が行われましたが、酌婦だったお加代は、体を張って傍若無人に振る舞う一行をなだめました。

「侠女おかよの墓」と記された墓は、地蔵尊として祀られています。*1

【参考文献】

*1 荒木英信:新編松江八百八町町内物語(ハーベスト出版,2012)P.182-P.183

和多見町の南側の寺町に、ゆるやかにカーブを描く小路があります。

寿司屋のある小路

木造の長屋の建物が連なります。

小路の中央には、細く長い溝が続いています。

日御崎漁港近くの路地。

100m程の長さの路地に木製消火器箱が密集しています。

赤ペンキの剥げ具合が年代を物語っています。

宇龍でみかけた母屋に同化した消火期箱。

出雲大社からバスで約30分のところに、日御崎があります。

日御崎からさらに徒歩で約10分。小さな湾を持つ宇龍に到着します。宇龍は、松江藩の外港として栄えました。

民宿「やすだ」の裏手の山の上にある海蔵寺。

お堂の脇に、遊女の墓があります。*1

海蔵寺から見た権現島。鳥居が見えます。

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.62

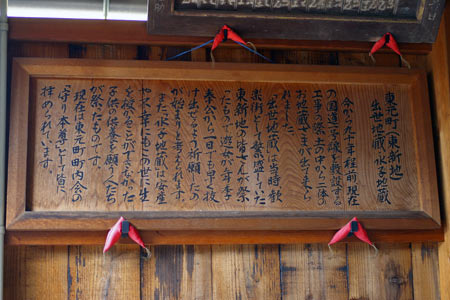

今回は、出雲(島根県出雲市)の町並みと風俗を散歩します。

出雲大社の近くに、歌舞伎の創始者「出雲阿国」の墓があります。

出雲阿国は、大社町の鍛冶職中村三右衛門の子で、出雲大社の巫女であったと伝えられています。天正の頃、出雲大社本殿の修復勧進のため京都へ上り、世にいう歌舞伎踊りを創始しました。(案内板より)

奉納山公園には、出雲阿国の功績をたたえた塔が建てられています。周囲の円形の石垣には、中村歌右衛門、市川猿之助、水谷八重子、などの名前が刻まれています。

阿国は、晩年は大社に戻り、尼僧となって余生を過ごしました。阿国寺”連歌庵”には、阿国のレリーフがあります。

わが国の性的職業婦人の起源は巫女によって発生し、古代にあっては、売笑は必ずしも不徳の行為でもなく、酷業ではありませんでした。名神、大社といわれる神社が、その近くに遊廓を有していることは、古き巫女の存在を想わせるものです。これら巫女(巫娼)から出た遊女は、歌舞にまで関係していました。歌舞伎の源流が、出雲大社の巫女である阿国によって発したことは決して偶然ではありませんでした。*1

【参考文献】

*1 中山太郎:日本巫女史(国書刊行会,2012)P.42

温泉津の金剛院近くの民家。

牛乳箱が縦に2つ並んでいます。

長久牛乳の牛乳箱。

日の出のマークが特徴です。

紺屋町商店街の裏手にある住宅。

クボタ牛乳の牛乳箱。

牛のマークが印象的なデザインです。

箱の中に上蓋らしきものが残っていました。

江戸時代、燈明堂(今日の灯台のような役割をする施設)が設置されていた万年ヶ鼻は、投身自殺の名所でした。燈明堂跡地付近には、浜田遊廓共済組合が昭和4年に建立した地蔵尊の供養塔が建っています。*1

今回は、下山稲荷神社から万年ヶ鼻を目指します。

稲荷神社の最上部にある祠。ここから先、道はありません。

鬱蒼とした雑木林の中を登ると、2体の地蔵に遭遇しました。明治43年と大正6年建立と読めます。

藪と茨と蜘蛛の巣をかき分けて登ると、少し傾斜が緩くなり、わずかに踏み跡があります。しばらく歩くと突然眼前が開け、万年ヶ鼻の断崖絶壁が見えます(写真は海側に少しくだった所から撮影)。ここから東へ尾根沿いにトラバース(横断)すると、万年ヶ鼻です。

【参考文献】

*1 児島俊平:近世・石見の廻船と鈩製鉄(石見郷土研究懇話会,2010)P.71-P.72

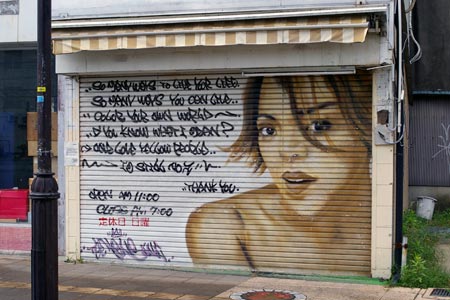

三池炭鉱専用鉄道のガード下は、アートの空間です。

近くの洋品店のシャターに描かれた女性の顔。

ガード下の外国人女性。

巨大絵画が、町並みに溶け込んでいます。

大牟田の繁華街の中心部を流れる大牟田川。

思案橋は、本町と栄町をつなぐ橋で、上流の五月橋と下流の大正橋に挟まれています。

橋名の由来は、昔この河岸に春をひさぐ女たちの店があり、男たちがこの橋を渡ろうか戻ろうかと思案したので、この橋の名があります。*1

古い橋台が残されています。

【参考文献】

*1 新藤東洋男:目で見る南筑後の100年(郷土出版社,2001)P.47

今回は、大牟田(福岡県大牟田市)の町並みと風俗を散歩します。

大牟田駅前に設置されている円柱形の白ポスト。

円柱の形に沿った錆び具合がいい感じです。

西鉄大牟田駅の同型の白ポスト。こちらは、きれいに塗装されています。

旧土井町の通りから路地を一歩入ると、木造長屋が残っている一画があります。

狭い未舗装の路地に、長屋の建物が連なっています。

ひっそりと静まりかえっています。

路地は延々と続きます。

牛深の久玉町内ノ原(バス停「うしぶか温泉前」のすぐ近く)に、「マキュン橋」という名前の橋があります。上海公安局警視総監をしていたイギリス人、ケネス・ジョン・マキュンは、現地で結婚した夫人の小田ミキさんの故郷に昭和2年(1927年)以来住んでいました。マキュン橋は、そのマキュンが寄付した橋です。*1

小田ミキさんは、決して妾でも「からゆきさん」でもなく、上海への出稼ぎ人で、たまたま外国人と結婚して故郷へ帰ってきました。*1

カタカナで「マキューン橋」と書かれています。

ひらがなでは、「まきゅうんはし」。

こうした奉公は、商品経済の浸透した天草地方によくある出稼ぎの展開の一部でした。

【参考文献】

*1 森栗茂一:夜這いと近代買春(明石書店,1995)P.90-P.91

牛深市街。商店街が続きます。

堀田牛乳の牛乳箱。天草の乳業メーカーのようです。

箱の側面には、「堀田ハイ牛乳」と書かれています。

上蓋が開いたままの状態になっていました。

牛深市街の北側の古久玉。道幅の狭い小路の入口にスナックの見えます。

古久玉は、かつて遊廓があった場所ですが、その周辺にスナック店が密集する一画があります。

現在は、住宅街となっている通りに、モダンな建物が建ち並んでいます。

逆方向から見たところ。ゆるやかな坂道になっています。

山田牧場の牛乳箱。古い町並みに、木製の牛乳箱が似合います。

上から見たところ。

住宅地にあった山田牧場の牛乳箱。

側面には、ひらがなで「やまだ」と書かれています。

三国町南本町三丁目。ここに、坂井市の「キンダーホール三国」があります。

「キンダーホール三国」は、児童、生徒の健全育成を図るため、坂井市教育委員会が運営している施設です。

施設の玄関脇に白ポストがあります。

白ポストの側面には、「青少年愛護センター」と書かれています。

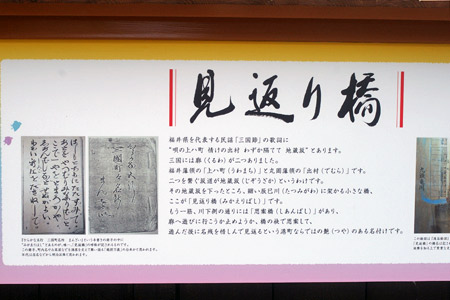

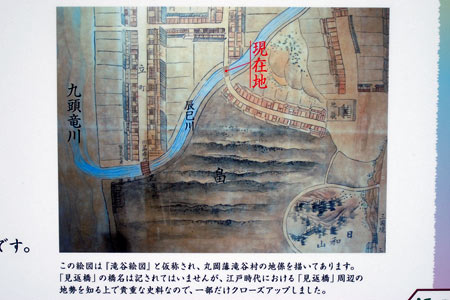

三国町神明3丁目に、「見返り橋」があります。最近設定されたと思われる案内板があります。

「三国節」の歌詞に、”唄の上ハ町 情けの出村 わずか隔てて地蔵坂”とありあます。三国には、福井藩領の「上ハ町(うわまち)」と丸岡藩領の「出村(でむら)」に遊廓があって、二つの遊廓を繋ぐ坂道が地蔵坂(じぞうざか)でした(案内板の説明より)。

写真の奥が地蔵坂です。その名の通り、坂を登ったところに地蔵があります。

案内板に江戸時代の絵図に「見返り橋」の場所が記されています。有名な思案橋は、同じ辰巳川の川下側にあります。

現在の辰巳川。一部は暗渠になっています。

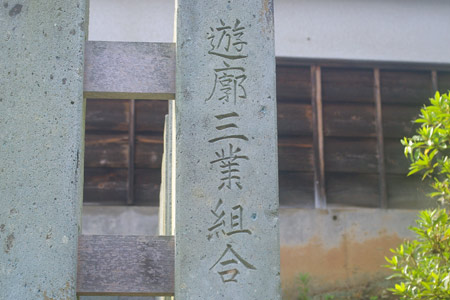

西光寺の遊女の墓の周囲の玉垣には、芸妓組合など、遊廓関係者の寄進者の名前があります。

料理屋組合。

遊廓三業組合。

「貸」以下の文字が削り取られた玉垣。

今回は、三国(福井県坂井市)の町並みと風俗を散歩します。

松ヶ下一帯(西光寺付近)は、古くからの船着場で、三国で最も古い遊里として賑わいました。この遊里には、三国小女郎や歌川などの名妓が出ました。*1

宝永8年(1680年)に編さんされた「色道大鏡」*2 の中に、「三国の傾城は、松が下と上新町にあたりにあり、此内揚屋がある出村は竪町と地蔵町とに有。」と記されていて、三国における遊廓の発展ぶりがうかがえます。

西光寺の境内には、当時の遊女の墓が残されています。

三国小女郎(袋屋春路)のものとされる墓。春路は小女郎の本名です。*1

一番奥の墓石の正面は、文字が削られていて判別できませんが、側面には「女郎」とかろうじて判読できそうな文字が刻まれています。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13

*2 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会編:色道大鏡.新版(八木書店,2006)P.378

繁久寺(前田利長の墓所の隣)の門前に、「芸子地蔵」が建っています。

この「芸子地蔵」が建立されたのは、次の経緯によるものです。

昭和6年、大門町の料理店で働いていた芸妓の雪江(21歳)と同店の従業員のとよ(23歳)の二人が遊客と婦中町へ遊びに行った。帰る途中の夜中の12時頃に料理店へ電話し、「お客からまだ花代を貰っていないので、貰ったらすぐ帰る。」といって消息を絶ちました。早朝になっても帰らないので、八方手を尽くして探したところ、庄川で溺死しているのが発見されました。花代を踏み倒されて、責任感から雄神橋から投身自殺を図ったのでした。

地蔵の正面には、二人が手を取り合っている姿が彫られています。

側面には、悼句「水の瀬の音なくなりぬ秋の風」が刻まれています。

【参考文献】

*1 高岡市民文化振興事業団 「きらめき編集室」:高岡文化情報誌「きらめき TAKAOKA」(vol. 11,1993)P.31 「若き芸子の姿に、今はなき心の財産を見たり。」

末広町にある高岡関野神社の周囲は高いブロック塀で囲まれています。近くには、飲み屋街もあります。

ブロック塀の向こう側には、高岡御車山祭(たかおかみくるまやままつり)で使用される曳山の保管倉庫があり、いわば「神聖なる場所」です。

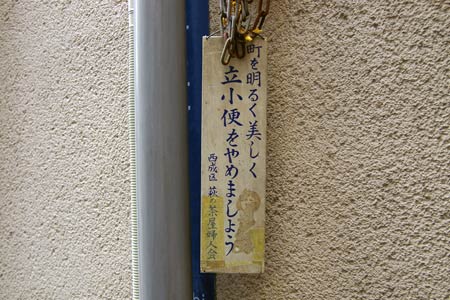

この「神聖なるブロック塀」に立小便をする人がいるようです。

穴あきブロックの無い、黒いブロック塀が約200m続きます。両側がブロック塀となっている場所もあります。

御旅屋(おたや)通りの商店街。「カメラのクラタ精美堂」の脇の路地。

生活路地が昔のままの状態で残されています。

奥には、「日の出屋」と書かれたの看板。

奥(反対側)から見たところ。

荻窪銀座の入口の近く。

一見、何の変哲もない路地(ビルの隙間)ですが、ここが共同便所への入口です。

大人一人がかろうじて通ることができる狭い路地が直角に曲がった先に、共同便所があります。

小便用は、仕切り板が無いタイプです。衛生状態はあまり良くありません。

荻窪銀座には、現在も当時の生活用水であった井戸が商店街の裏通 りに3ケ所残っていて、 杉並区の非常用防災井戸として指定されています。*1

荻窪銀座の飲食店などの方々が共同で利用しています。

メインの通りに面した井戸。

井戸は全部で3基あります。

【参考URL】

*1 荻窪銀座商店街:公式ホームページ

商店街で見かけた飛騨牛乳の牛乳箱。高山市街ではよく見かける牛乳箱です。

「ウルトラ・ハイ」と書かれています。

木製牛乳箱、プラスチック製牛乳箱、ヤクルト、郵便受け。

「飛騨牛」と言えば”ブランド牛”ですが、「飛騨牛乳」は”銘乳”です。

各務原駅近くの駐車場。車止めのコンリートブロックが置かれています。

コンリートブロックには、店の屋号が書かれています。

コンクリートブロックには、「犬の糞お断り」と書かれたものもあります。

犬の糞お断り。

今回は、各務原(かかみがはら、岐阜県各務原市)の町並みと風俗を散歩します。

名鉄岐阜駅から約15分の各務原市役所前駅。

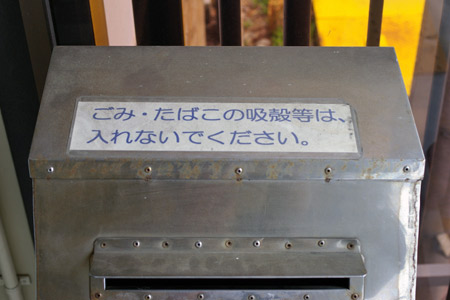

改札口の手前に白ポストがあります。

銀色に輝く金属製の白ポスト。

「ゴミ・タバコの吸い殻等は入れないでください。」と書かれています。

喜多院近くの長屋風の建物。

軒下に牛乳箱があります。

かすれて読みにくくなっていますが、「全酪牛乳」と読み取れます。

生活感のある風景です。

喜多院裏のお堀。

犬糞看板があります。

シャッターに貼られたオシッコ禁止の貼り紙。

なぜか、税込315円と書かれた値札が貼りついています。

遊廓があった横町通り沿い。

小さな神社があります。神社の名前は記されていません。

「坂城の宿場と遊廓」*1によると、明治16年に遊廓設置についての願書が提出されましたが、そのときの惣代に、馬場吾三郎、佐々木長一郎の名前がありますが、この2名の名が玉垣に刻まれています。

明治27年6月建立。遊廓の設置の関係者は、当時の町の有力者だったことがわかります。

【参考文献】

*1 中沢勇:坂城の宿場と遊廓(信濃書籍出版センター,1978)P.42

今回は、五箇山(富山県砺波市)の町並みと風俗を散歩します。

1995年に世界遺産に登録された五箇山地方は、合掌造り集落に代表されるように、周囲を山と川に囲まれ、独自の文化を育んできました(写真は相倉地区)。

相倉合掌造り集落から国道156号線を南西に5kmほど行ったところに、「民謡の里」と名づけられた公園のおうな場所がありますが、 ここに「お小夜塚」があります。

元禄3年(1690年)、加賀藩で藩士4人が職務を果たさず遊女と遊興にふけっていたことから、五箇山に配流(はいる)となる事件がおきました。このとき、遊女の「お小夜」も連座となり五箇山に流されました。お小夜塚の場合は、罪の軽い平流刑だったため、家を自由に出入りすることができたため、その美貌からたちまち配流の地でも憧憬の的となりました。

やがて、お小夜は吉間という男と愛し合うようになり、吉間の子を身籠ってしまいました。罪人の身で妊娠したことが藩にばれれば、吉間や村の人に迷惑がかかることから、苦悩の末、お小夜は、村の端を流れる庄川に身を投げました。

「女郎ヶ池」。二人が愛をかわした場所です。

余目駅前の商店街。

バス停の前にコンドームの自販機があります。

以前、鶴岡で見かけた自販機*1 と同型ですが、こちらの方が年数が経過しているように見えます。

販売されている商品は、「Kansai(寛斎)」です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(鶴岡):コンドームの自販機(2008.11)

トルコ風呂論争の舞台となった常万児童公園(この写真の奥)に隣接して、皇大神社があります。

神社の境内の東側の奥まった一画に、道祖神社があります。

鳥居のすぐ後方に、石でできた男根が2つ。

血管が浮き出ていてリアルです。

今回は、寒川(神奈川県高座郡)の町並みと風俗を散歩します。寒川駅は、JR東海道線の茅ヶ崎駅から相模線に乗り換えて3つ目の駅です。

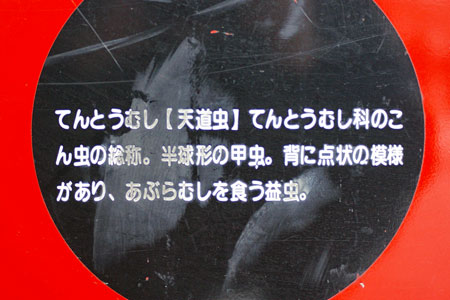

駅前に「てんとう虫ポスト」が設置されています。

色は赤なので、白ポストとは呼ばずに「てんとう虫ポスト」と呼ぶようです。動物をアレンジした白ポストとしては、ヤギやひつじがありますが、てんとう虫の箱は珍しいと思います。

てんとう虫は、アブラムシなどを食べる益虫(人間にとって役だつ昆虫)です。

下田市街にある稲田寺。

鶴松の墓。

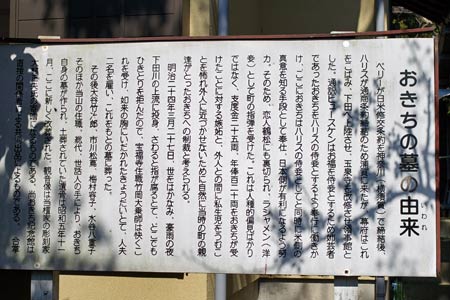

お吉と鶴松は恋仲でしたが、お吉に、アメリカ総領事ハリスの妾になる話が持ち上がり、役人たちは無理やり二人の愛情を引き裂いて、お吉は仕方なくハリスに仕えることを承諾しました。

鶴松の一生を説明した案内板。

今回は、下田(静岡県下田市)の町並みと風俗を散歩します。

「唐人お吉記念館」は下田の観光スポットです。

お吉は、14歳で芸妓となり、美貌の持ち主だったため、総領事ハリスのもとへ妾として奉公にあがることになりました。

お吉の墓。

”らしゃめん”となったお吉は、世間から罵声と嘲笑を浴び、晩年は貧困の中に身をもちくずし、明治24年、自らの命を絶ちました。

都営洲崎住宅に隣接する東陽一丁目第二公園。ここに、洲崎遊廓の娼妓の供養碑があります。

ここは、警視庁洲崎病院の跡地です。*1

白菊の花にひまなくおく露は なき人しのぶなみだなりけり

昭和六年十一月九日

信州善光寺大本願大宮尼公台下御親修

洲崎遊廓開始以来先亡者

追善供養執行記念

善光寺より僧を招いて、開業以来廓で亡くなった無数の娼妓の霊をなぐさめるための法要を行った際の供養碑です。*1

洲崎遊廓の建物は、戦災ですべて焼失しましたが、そのような状況の中、戦前の様子を知る唯一の手がかりとなるものです。

【参考文献】

*1 岡崎柾男:洲崎遊廓物語(青蛙房,1988)P.276-P.279

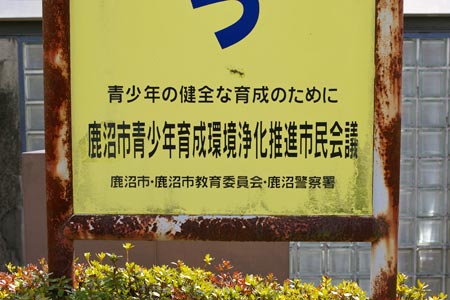

今回は、鹿沼(栃木県鹿沼市)の町並みと風俗を散歩します。

JR鹿沼駅前に、「もういらない!みんなでなくそうポルノ自販機」と書かれた大きな看板があります。

堂々とした看板。

地元の市民団体が建てたようです。

豊年祭は、男根の持つ爆発的なエネルギーを豊穣、豊作に結びつけた珍しい祭りです。男達が男根をかたどった神輿を担いで町を練り歩きます。神輿の行列の先頭を行くのが、このリアルな幟です。

巫女さんが男根を触らせてくれます。

男根の神輿。全体の形状が反っていて、リアル感があります。

亀頭のカリの部分の造形が見事です。

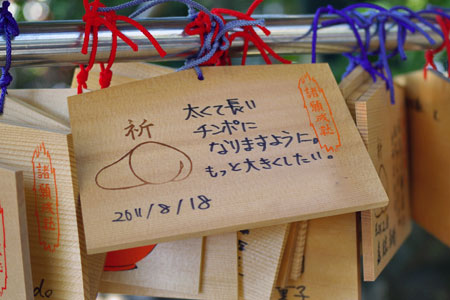

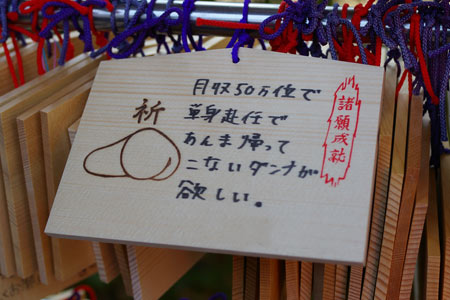

田縣神社の絵馬。安産や子宝祈願が最も多いようですが、願い事はさまざまです。

絵馬には、神輿の絵が描かれています。

巨根祈願。

中には、このような変わった願い事も。

豊年祭で付き物なのが、土産物屋です。中でも「さずかり飴」は人気商品です。

大小さまざまな「さずかり飴」が売られています。

「ばな珍」は、玉も付いた特別仕様です。

小牧駅前で売られていた「Hチョコレート」。

今回は、小牧(愛知県小牧市)の町並みと風俗を散歩します。

田縣神社は、古来より、恋愛、子宝、安産、縁結び、夫婦円満、商売繁昌、の神様として、全国また世界各国の人々から注目されている神社です。

田縣神社を特色づけているのは、男根崇拝です。

男根の形をした自然石も境内のあちこちに置かれています。

奥の院のさらに奥に、珍宝窟があります。「玉さすり賽銭いれて珍となる」と書いてあり、お金を入れるといい音が響きます。

【参考URL】

*1 粟田孝浩:田縣神社 公式ホームページサイト「ようこそ田縣神社へ」

南草津駅からバス約10分の場所にある清浄寺に、遊女梅川の墓があります。

梅川は、近松門左衛門作の人形浄瑠璃の「冥途の飛脚」のモデルとなりました。

道路から少し入ったところに清浄寺があります。

遊女梅川の墓。

清浄寺の近くに、梅川終焉の地があります。

遊廓の敷地の角にある出世地蔵・水子地蔵

東新地の遊女の信仰を集めていたようです。

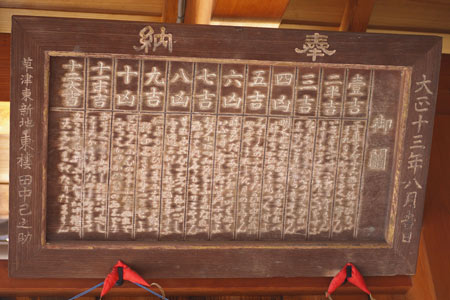

奉納額に「草津東新地東樓(楼)」と書かれています。

石柱の裏側に山貞(やまて)楼の文字が彫り込まれています。

山貞楼は、北側の奥から2軒目にあった妓楼です。*1

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

今回は、草津(滋賀県草津市)の町並みと風俗を散歩します。

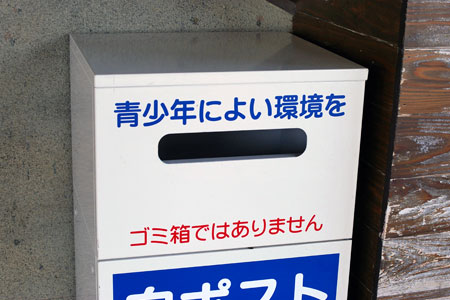

草津駅東口の階段を降りたところに白ポストがあります。

白ポストの箱としては、珍しいスリムタイプです。

「ゴミ箱ではありません。(吸殻、新聞、ゴミなどは入れないでください。)」と書かれていまが、中には、新聞紙などが入れられているようです。

反対側の西口にも同型の白ポストがあります。

長等3丁目の北国橋近くの通り。

側面に「火の用心」と書かれた大型の消防器具庫があります。

箱の上部には、スピーカーのような装置。

古い民家の建物の前に設置されています。

薬局の建物にあるトンネル路地(ろーじ)。

この近くには、花街組合の建物がありました。*1

トンネルを抜けると2階建ての長屋が連なる路地が続いています。

この付近には、「松の家」「グリル花柳」「クラブ古都」「ニューコンパ」などのバーやクラブがありました。*1

路地は、コの字型に曲がって、元の通りへ戻ります。

路地の曲がり角のあたり。

【参考文献】

*1 善隣出版社:大津市(善隣出版社,1971)P.4

今回は、長浜(滋賀県長浜市)の町並みと風俗を散歩します。

JR長浜駅のエスカレータ横に白ポストがあります。

白と青の美しいコントラスト。「白ポスト」の文字が鮮明に描かれています。

「ゴミ箱ではありません。」の注意書き。

土崎港にある佐原商店。数種類の自販機が並んでいます。

珍しいハンバーガーの自販機。「チーズ」と「テリヤキ」の2種類があって、いずれも200円です。

電子レンジで温められたホカホカのハンバーガーが食べれます。

ハンバーグを頂いた後は、うどんに挑戦です。

男鹿水産の自販機*1 では残念ながら食べれなかった「天ぷらうどん」を食すことができました。価格は200円です。

雪の降る中、暖かい食べ物をとると元気が出ます。

【参考記事】

*1 風俗散歩(男鹿):男鹿水産前のうどんの自販機(2012.2)

船川港近くにある男鹿水産の建物の前には、たくさんの自販機が並んでいます。

その中でも、ひときわ目立つ存在が、うどん・そばの自販機です。

自販機の前には、七味唐辛子の瓶が紐でぶら下げられています。

この日は残念ながら売り切れでした。

住用町の市バス停近くにブロック塀で仕切られた公衆トイレがあります。

シャワー室が併設されているのが特徴です。

ブロック塀の向こう側にトイレが整然と配置されています。

手洗い場には、鏡が取り付けられています。

瀬戸内町の嘉徳(歌手の元ちとせさんの出身地)から林道を約10km行ったところに、青久部落への分岐点があります。

林道を約3km下ると、青久部落に到着します。

現在、民家は1戸のみですが、昭和20年代は30戸が生活する村でした。琉球時代に築かれた防風用の石垣が現在も残る原始の世界を思わす場所です。*1

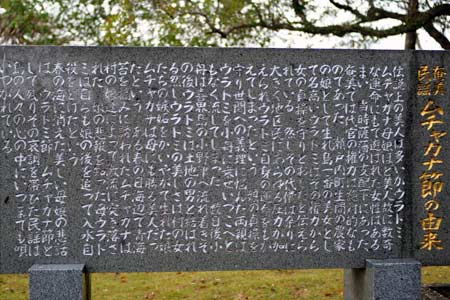

青久部落の石垣の西側の小高い丘に「ムチャカナの碑」があります。

江戸末期、瀬戸内町の生間で派遣役人の現地妻(アンゴ)になることを拒んだ美女ウラトミが舟で流されましたが、幸運にも喜界島に漂着しました。*2

ウラトミは村の青年と結婚。愛娘ムチャカナが生まれ、ムチャカナも母に似る美人で、島の男たちの評判を一身に受けるようになりました。ところが、これが他の娘たちの妬みを買いました。ある日、娘たちはムチャカナを誘って青海苔摘みに行きました。そうして無心に摘むムチャカナを激流に突き落としました。これを知った母ウラトミは娘の後を追って自らも入水自殺を遂げ、悲劇につつまれた運命の幕を閉じました。*1

【参考文献】

*1 名越護:奄美の債務奴隷ヤンチュ(南方新社,2006)P.186-P.191

【参考記事】

*2 風俗散歩(瀬戸内町)生間のウラトミの碑

奄美に単身で派遣される役人たちは、必ずといってよいほどアンゴ(現地妻)を持ちました。アンゴとは島での妾のことです。派遣役人たちは村々を回って美しい女を物色し、強引に自分のアンゴにしました。容貌のいい娘を持った島の親たちのなかには、進んで派遣役人に我が子を差し出す親もいました。アンゴを出した家や地区は相当な恩恵を受けることができたためです。*1

しかし、アンゴになるのを拒否して自分の愛娘を舟で流し、数奇な運命を送った「ウラトミ伝説」も伝えられています。ウラトミは、瀬戸内町加計呂麻島の生間の生まれ。村一番の美人との評判が高かったので、代官の目に留まり、「上意」が伝えられましたが、ウラトミはこれを拒絶しました。この代償はあまりに大きく、面目のつぶれた代官は地区全体に重税を課しました。娘の貞操は守りたいし世間への申し訳に困った両親は、愛娘を行きながら葬ることとし、わずかな食糧を載せて、泣きわめくウラトミを小舟にのせて流しました。数日後、幸運にもウラトミの舟は、喜界町小野津に漂着しました。やがてウラトミは村の青年と結婚。愛娘ムチャカナも生まれ人もうらやむ幸福な生活を送りました。*1

生間のはずれの高台のムチャカナ公園にウラトミの碑があります。

ただ代官の欲求を健気に拒否し続けた島娘に思いを致すには十分な静寂が辺りを包んでいます。*1

【参考文献】

*1 名越護:奄美の債務奴隷ヤンチュ(南方新社,2006)P.186-P.191

名瀬のブロック塀には、この塀が境界面であることを表す表記が彫られているものを多く見かけます。

こちらの塀には、塀が作られた年月が記されています。

幸町の住宅地で見かけたブロック塀。

←が書かれていて、塀のどちらの側が外面であるかが示されています。

下津井の西町。

牛乳箱のある古い民家。

黒田牛乳の牛乳箱です。箱の中央に「K乳」のマークが配置されています。

木造の建物には、木製牛乳箱がよく似合います。

下津井で見晴しのよい所といえば、祇園神社です。

石段を登ると、瀬戸内海と瀬戸大橋を一望できる大パノラマが眼前に広がります。

祇園神社の玉垣には、加賀、能登、越中、越後の商人、船頭に交じって、寄付をした遊女の名も刻まれています。*1

本殿の玉垣に芸妓の名前が刻まれています。入舟内小繁、三長内小三、川高内小美可、島津内玉一などの名が見えます。*2

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船 寄港地と交易の物語(無明舎出版,2002)P.37

*2 角田直一:北前船と下津井港(手帖舎,1992)P.167-P.168

今回は、下津井(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

下津井は、瀬戸内の代表的な近世の港町です。古い町並みの入口にあたる場所に「まだかな橋」の碑が建てられています。

まだかな橋跡。親柱が残されています。

江戸時代、入港してきた北前船などの船頭に、「まだ(遊廓に)あがらんかな」と声かけた婆がいたことから、この名が付けられました。

最近、建てられたと思われる「まだかな橋跡の碑」が道路の反対側にあります。

日比のハス停から日比港へ向かう途中の道。

日比市民センター前に白ポストがあります。

入口から入ると白ポストが目に入るように配置されています。

道路からは白ッポストの側面が見えます。

東中島の川沿いの通り。

岡山市に本社のあるオハヨー乳業(株)の牛乳箱です。かすかに「オハヨー牛乳」らしき文字が読み取れます。

西中島の民家。黒板壁に牛乳箱が取り付けられています。

こちらの箱は「オハヨー牛乳」の文字がはっきりと書かれています。

木屋町の西側に土佐稲荷岬神社があります。

木屋町や先斗町のママの信仰が厚く、幕末は土佐藩邸とかかわりを持った稲荷神社です。*1

先斗町の関係者が寄進した玉垣があります。

幕末は坂本竜馬も詣でたと言われています。(案内板より)

「先斗町遊廓中」と書かれた石柱。

【参考文献】

*1 京都新聞社:新・都の魁(京都新聞社,1989)P.34

家の玄関には何らかの形で土間がありますが、京都の家は、家の中に細い廊下のような土間が家の奥深くまで続きます。家の中に路地があるようなもので、「通り庭」「ロージ」「廊地」などと呼ばれています。*1

宮川筋の南側の西御門町付近は、ロージが密集するエリアです。

路地の使われ方で多いのは、自転車や原付を置くスペースとしての利用です。

上の写真の路地のすぐ隣にある路地。

隣は空き地となっていますが、路地は健在です。

【参考文献】

*1 山本良介:京町家の遺伝子(学芸出版社,2006)P.150-P.155

祇園の花街に近くに悪縁切り・良縁結びで有名な安井金毘羅宮があります。

花街の周辺には、関係者の信仰を集める神社が立地していることが多いのですが、安井金毘羅宮もそのうちの一つでした。江戸時代の学者の本居宣長は、たびたび安井金毘羅宮に足を運び、祇園や宮川町の芸妓に交じって「うかれめ(=遊女)」の姿を見ることを密かな愉しみとしていました。*1

境内には、願いを記した短冊がびっしりと掛けられた石があります。

たくさんの絵馬。

料理旅館「きのゑ」が寄進した灯篭。

【参考文献】

*1 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.74-P.76,P.246-P.254

元城町の新地跡近くの交差点に共同で使用されていたと思われる流し台があります。最近は、ほとんど見ることがなくなった風景です。

鮮やかな青色のタイルです。

コンクリートブロックを3つ積み上げてその上に流し台を置いたシンプルな造りです。

埃がかぶっていますが、鮮やかなタイルの装飾は健在です。

今回は、清水(静岡県静岡市清水区)の町並みと風俗を散歩します。

静岡県の清水港は全国屈指の遠洋漁業基地です。清水港から陸にあがって清水次郎長の船宿跡を横目に道を歩き、海産物問屋の倉庫のある一画を抜けると普通の住宅街となりますが、そこに「南風プロモーション」という日本で最古級(1976年頃)の自販機エロ本の出版社がありました。自販機本というのは、エロ本自販機専用に開発されたB5版サイズ64ページのエロ本のことで、南風プロモーションはその版元でした。*1

南風プロモーションが制作した自販機本の表紙*2 には、「静岡県清水市水市三光町1-3」と住所が記載されています。実際にその場所へ行ってみると、そこには出版社らしき雰囲気はありません。

南風プロモーションがあったと思われる場所にはマンションが建っていました。

エロ本自販機の発祥は、酒のツマミの自販機にヒントに、「エロ本もオカズなんだから、自販機で売ったらどうだろう」と思いついたのがはじまりでした。*1

清水は珍味の生産が盛んな町なので、「エロ本→オカズ→珍味→自販機→エロ本」という因果の連関が清水において成り立ったわけです。

【参考文献】

*1 川本耕次:ポルノ雑誌の昭和史(筑摩書房,2011)P.74

【参考URL】

*2 南風プロモーション:LOVE YOU(年代不詳) 川本耕次:「B5版64ページの夢」より

環状七号線から脇道を入ったところ。

商店の軒下に名糖牛乳の牛乳箱があります。

名糖ホモビタ牛乳。木製の牛乳箱の朽ち具合が、箱の古さをを物語っています。

牛のマークのロゴ。

西新井では、犬の糞看板をあちこちで見かけます。関原の商店街にある喫茶店の入口。

梅島二丁目。

明美湯にて。

最近は、コンビニのゴミ箱に犬の糞を捨てる人が増えているようです。

今回は、西新井(東京都足立区)の町並みと風俗を散歩します。

環状7号線の交差点近くに自販機コーナーがあります。

隣の空き地に、現在は使われていない成人向け雑誌自動販売機が放置されています。

DVDなどの販売で、最近まで使用されていた自販機のようです。

免許証識別装置が組み込まれています。

トタンの仕切り板に囲まれて大便用の個室が3つ並んでいます。

染付古子便器の大便器が当時のままで残されています。ここには、トイレットペーパーは無く、昔の浅草紙(落紙)を思わせるようなチリ紙が置かれています。

わが国において、用便後に紙で拭くのが全国的に一般化したのは昭和30頃で、それ以前の農山漁村では、植物の葉などを使用しており、紙の使用は都市部のみでした。足尾銅山は、山の中にあったとはいえ、膨大な数の尻を拭く葉っぱは到底得られず、明治の初期から紙で拭いていました。*1

花柄がデザインされた小判形大便器。

染付古子便器の場合、大便器には、角形と小判形の2種類がありました。角形の大便器は、下の箱、金隠しともに四角い形で、江戸時代の木製便器を模してつくられました。小判形の大便器は、金隠しが丸い形で下の箱が小判形のもので、陶器土で四角い形をつくるのが難しいため石膏型でこの形になりました。*2

夏場の便所は大変だったそうで、便槽にはたくさんのウジ虫がはい回り、換気の設備がないので刺激臭が鼻だけでなく目にもきました。大勢の人が使うので日ごとに糞尿の液面は上昇し、それにつれて例の「おつり」の危険性も高くなりました。冬場になると今度は便が凍ってうず高い山になり、お尻に触れそうで不安になりました。*1

【参考文献】

*1 本田 正男:鉱山研究(2010.3)P.7 「鉱山便所考 鉱夫の便所・役宅の便所」

*2 INAXライブミュージアム企画委員会:染付古便器の粋(INAX出版,2007)P.4

青色のトタン板に囲まれた共同便所。

掃除の行き届いた男子用のトイレに、染付古便器が2つ並んでいます。

「染付古便器」は、白地の素地に酸化コバルトで絵付けし焼成したもので、明治中期から昭和初期にかけて瀬戸(愛知県)や信楽(滋賀県)でつくられました。小便器には、①朝顔形(口が手前に向けて開いた小便器)と②向高(向こう側が高くなった置便の底に穴をあけたもの)の2種類があり*1*3 、写真のものは①朝顔形です。*1

鉱夫長屋の便所では、装飾のない小便器が使われることが一般的でしたが、足尾銅山の場合は、花柄の小便器も使われました。*2

現在からみると、実用品というより工芸品の趣があります。*2

【参考文献】

*1 INAXライブミュージアム企画委員会:染付古便器の粋(INAX出版,2007)P.4

*2 本田 正男:鉱山研究(2010.3)P.2 「鉱山便所考 鉱夫の便所・役宅の便所」

【参考URL】

*3 株式会社LIXIL:INAXライブミュージアム 窯のある広場・資料館 染付古便器について

砂利道、石垣、木製電柱などがそのまま残る社宅の風景。

木製消火器箱が社宅の風景に溶け込んでいます。

長屋の棟毎に、1~2か所づつ取り付けられています。

ペンキ塗りたての消火器箱。「消火器」の白い文字が書かれる前の段階です。

富山市街を流れる鼬(いたち)川と奥田用水の間に、町中にポツンと金刀比羅神社があります。

明治41年建立の標柱。

東廓中と彫られています。

鳥居の裏側には、「東廓二業組合」。つまり、遊廓の関係者がこれを寄進したことを示しています。昔は、現在の4倍くらいの広さで、向かって右には庭と大木があり、お参りの人が多く、裏がすぐ遊廓だったため、その人達もよくきていい雰囲気でした。*1

【参考文献】

*1 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.232-P.233

松川沿いの大通り。標識柱に、ピンクビラのものと思われる剥がし跡があります。ここから桜木町の歓楽街はすぐそこです。

桜木町の歓楽街。居酒屋や風俗店が軒を連ねています。

この付近の標識柱には、必ずと言ってよいほど剥がし跡があります。

密集度の高い剥がし跡。

魚津市中央通りの商店街。

入口付近に牛乳箱があります。

本田乳業の牛乳箱。魚津の乳業メーカーです。

コーヒー。

今回は、魚津(富山県魚津市)の町並みと風俗を散歩します。

JR魚津駅構内に白ポストが設置されています。

駅前に設置されることが多い白ポストですが、魚津駅の場合は、駅構内に設置されています。

箱には、富山県の花「チューリップ」がデザインされています。

箱の上部に、「有害図書はここに入れて」と書かれた矢印がデザインされています。

西成区には、町のあちこちに安売り自販機が設置されています。

その中でも激安なのが、缶ジュース1本50円の自販機です。

激安自販機に必ず品揃えされている「サンガリア」の缶ジュース。350ml入りで50円です。通常は120円の有名メーカーの缶コーヒーも、ここでは1本70円です。

「いち、にい、サンガリア、にい、にい、サンガリア」のCMでおなじみでした。

西成区の商店街で多く見かけるのが立小便禁止の貼り紙です。

手書きの鳥居のマークもあります。

鳥居のマークと貼り紙。

電柱の手書きの貼り紙。

「萩の茶屋婦人会」の名前でつくられたプレート。

今回は、飛田(大阪府大阪市西成区)の町並みと風俗を散歩します。

動物前駅から飛田新地に至る飛田本通り商店街は、旅芸人の面影を残している通りです。途中の「オーエス劇場」という名の芝居小屋を過ぎ、西側に路地を入ると「松乃木大明神」という名の稲荷神社があります。

商店街の路地裏の住宅地のど真ん中にあって、探すのに苦労する場所です。

ここに、三味線の胴の形を猫塚があります。猫塚は、三味線の皮にされた猫の供養塚です。周りには、浪速節語りなどの遊芸民やテキヤの親分の興行主が寄進した小さな碑がずらりと並んでいます。*1

玉垣には、浪曲師の名前が刻まれています。

【参考文献】

*1 沖浦和光:旅芸人のいた風景(文藝春秋,2007)P.232

阪和商店街の奥まったあたり。

飲み屋横丁でよく見かける公衆トイレがあります。

赤文字の目立つ看板。

トイレの入口は、幅の狭いドアがあるのみです。

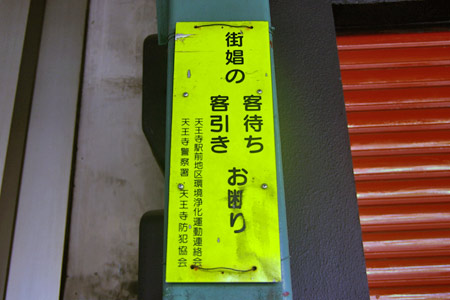

駅前に「天王寺駅前商店街」があります。

アーケードが延々と続きます。道路の挟んだ向こう側は、茶臼山のラブホテル街です。

アーケードの支柱の1本に「街娼の客待ち客引きお断り」の貼り紙があります。

もう1ヶ所、銀行の前の支柱にも同じ貼り紙がありました。

薄野発展史の中で忘れてならないものの一つに豊川稲荷神社があります。明治27年、酒造業者の波多野与三郎が、東海の霊場豊川から商売繁盛の守護神の豊川稲荷の分霊を迎え、誕生しました。

当時の寄進者の名は今なお朽ち果てた門柱や玉垣に残されています。花柳界に勤める女性たちのほとんどは、縁起をかつぎました。

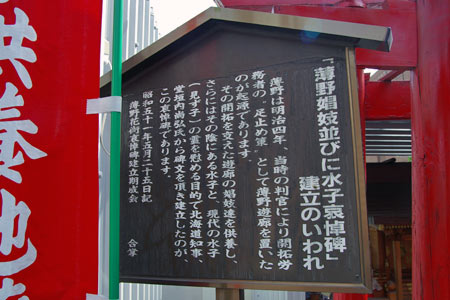

境内には「薄野娼妓並びに水子哀悼碑」があります。

薄野の発展とともに豊川稲荷神社が歩んだ歴史を物語っています。

【参考文献】

*1 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.42-P.47

今回は、留萌(北海道留萌市)の町並みと風俗を散歩します。

近年、いわゆる「萌えおこし」(萌えを意識したイメージキャラクターを前面に押し出した地域おこしの手法)が全国各地で盛んに行われています。*1

北海道においても、増毛町から豊富町までの指定バス路線が乗り放題となる「萌えっ子フリーきっぷ」が発売され、1日券にはバスガイドの制服,2日券にはメイド服姿の少女があしらわれています。*2

「萌」の字を冠している「留萌」だけに、駅前には、自然発生的とも思われる「萌え看板」が多数出現しています。

地元のFM放送局の窓ガラス。

ケアセンターの「る・もえーる」。「留萌・萌える」が「る・もえーる」(フランス語の「ル(le)」は英語のtheにあたる定冠詞)に変化したのでしょうか。萌えるネーミングです。

【参考文献】

*1 井手口彰典:地域総合研究(2009.9)P.57-P.69「萌える地域振興の行方–『萌えおこし』の可能性とその課題について」

【参考URL】

*2 沿岸バス株式会社:公式ホームページ「萌えっ子フリーきっぷ」

三条通り5丁目付近。飲食店や風俗店が集まるエリアです。

「五番街」と書かれた看板のみが残っています。本来、ここには、路地があったのだと思いますが、現在は閉鎖されて、代わりにドアが取り付けられています。

「トマソン」とも言えそうな「無用看板」です。

建物の後ろ側にまわってみると、路地であった部分がふさがれていることがわかります。

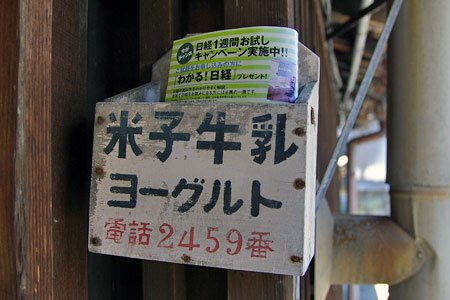

朝日町の路地。

軒下に牛乳箱があります。その下には猫がいます。

米子牛乳の牛乳箱。

郵便ポスト代わりに大切に使われています。

倉吉の旧市街。湊町のあたり。

消火器箱が2つ。郵便受け、電気メータ..いろいろなものが貼りついています。

その中でも黄色の消火器箱が目につきます。

黄色の消火器箱はめずらしいと思います。

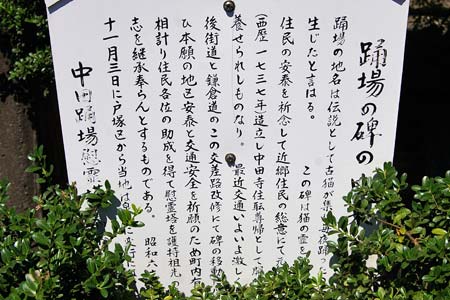

戸塚駅からバスに乗って約5分。「踊り場」というバス停があります。同じ場所に地下鉄の「踊り場」駅もあります。「踊り場」というと階段の踊り場を連想しますが、ここは「猫の踊り場伝説」のある場所です。

地下鉄踊場駅の脇には猫の供養のための碑が建っています。

昔、この場所で猫が集まって踊ったという伝承があります。

民間伝承の世界では、猫は人間と同じような独立社会を別に持っているのではないかと考えられていました。猫と人間の関係は古くから持ちつ持たれつでした。猫と仲良く暮らしながら、人間は、猫の秘密というものをいつも想像していたわけです。猫と同様に狐や狸など日本に群棲していた動物たちと人間の間は、非常にうまくいっていた時期があったことを物語っています。*1

猫の置物やキャットフードなどが供えられています。

-------- 猫の踊り場伝説 --------

昔、戸塚に水本という醤油屋がありました。ある日、家の手ぬぐいが一本ずつなくなるのに気づいた主人は、その晩、手ぬぐいに紐をつけ、手に結んで寝ました。手を引っ張られて目を覚ました主人が見たのは、手ぬぐいをくわえて外に出かけて行く自分の家の飼い猫の三毛猫の姿でした。その後を追っていくと、丘の頂きに何千匹もの猫が集まって踊りまくっているという場面に遭遇しました。その中に自分の家の三毛猫が頭に手ぬぐいをまいて踊っていました。帰宅して家内を探すといつも囲炉裏端で三毛猫が寝ているはずなのに、その夜だけはやはり見えない。それっきり、三毛猫は戻らなくなりました。*1

【参考文献】

*1 宮田登:都市とフォークロア(御茶の水書房,1999)P.16-P.18

遊廓の入口に清源院。

遊女ヤマと若い町人清三郎が、許されぬ愛の証を立てるため、天神塚の井戸にそろって身を投げる。まるで「曾根崎心中」さながらの事件が、幕末の戸塚宿で起こりました。愛を貫くため死を選んだ若者たちに、町の人々が心を動かされ、文久3年(1863年)、清源院の境内に、二人の句碑が建てられました。*1

「井にうかぶ番ひの果てや秋の蝶」

清源院から見た戸塚駅付近。駅周辺の再開発により、かつての戸塚宿の面影は失われつつあります。

【参考URL】

*1 戸塚区ホームページ

目黒不動交差点から武蔵小山方面へと抜けるゆるやかな坂道は、「かむろ坂通り」と呼ばれています。

江戸前期の延宝7年(1679年)、浪人・平井権八が辻斬り強盗の罪で鈴ケ森刑場において処刑されましたが、権八と恋仲となっていた遊女・小紫は、これを悲しんで自害しました。このとき、帰らない小紫を心配した「かむろ」がその帰り道にならずものに襲われそうになり、桐ケ谷二つ池に飛び込み自害しました。これを近くの人があわれんだことから「かむろ坂」の名称がつきました。

坂の途中にある公園は、かむろ坂公園と名づけられています。

「かむろ」にちなんだものでしょうか。少女の銅像があります。

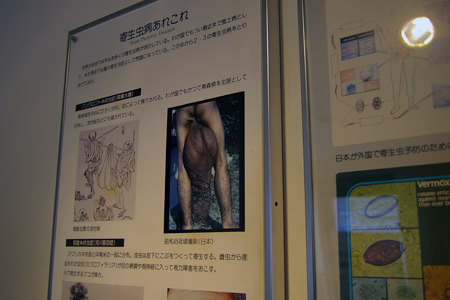

目黒通りを大鳥神社から多摩大学目黒高等学校方面へ向かう坂道(金毘羅坂)を上る途中に、「目黒寄生虫館」があります。「目黒寄生虫館」は、昭和28年、亀谷了博士が開設した世界でただ一つの寄生虫の博物館です。

隠れたデートスポットとしても有名です。

2階の展示室の正面の壁には、巨大なサナダムシの標本(長さ8.8m)が展示してあります。このダナダムシの正式名称は日本海裂頭条虫といい、マス、サケ、ヤマメ類などを生に近い形で食べることによってそれらの魚にいる幼虫が人間の体内に入り、成長していくものです。*1

圧巻は、肥大した象皮病患者の陰嚢の写真です。象皮病はフィラリアという寄生虫が寄生することによって発症する病気で、江戸時代には全国的に分布し、葛飾北斎の版画や十返舎一九の「東海道中膝栗毛」にも登場します。西郷隆盛もこの病気にかかり、彼の陰嚢は大きかったといいます。*1

【参考文献】

*1 亀谷了:寄生虫館物語(ネスコ,1994)P.16-P.19,P.155-P.160

ひたちなか海浜鉄道の那珂湊駅。

駅前に白ポストがあります。

「白ポスト」と書かれた貼り紙が前面に貼られているのみです。

側面も裏面も真っ白。塗装を塗り替えた後、何らかの都合で文字が書けない状況となり、やむなく貼り紙をはったのでしょうか。

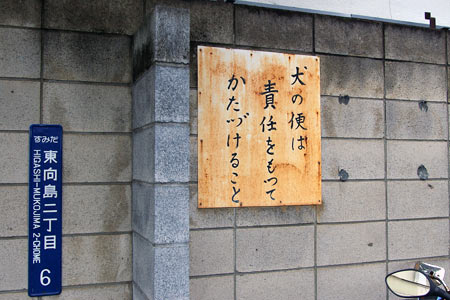

東向島2丁目(曳舟駅近く)にある犬糞看板。美しい楷書体です。

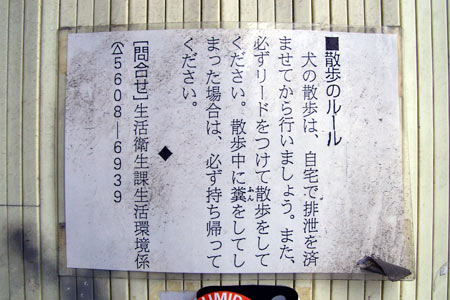

散歩のルール。

鳩の街商店街近くにある「さくらんぼ児童遊園」。

趣きのある手書き文字看板です。

大浦川沿いの長屋の建物に公衆トイレがあります。

古い駅の公衆トイレなどで見られた個別の金かくしが無いタイプ。人の立つ場所が一段高くなって、向かい側の溝に流す形式です。

手洗い場には清掃当番表があります。

大便器。

銅座町と船大工町の間を流れる銅座川。*1

銅座市場は、銅座川の上にできた市場ですが、市場の南西側の橋からは銅座川を眺めることができます。

川沿いには、建て増しを重ねた家屋が連なっています。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 下妻みどり:長崎迷宮旅暦(書肆侃侃房,2008)P.132-P.133

思案橋商店街の飲み屋街。前回散歩した公衆トイレの小路*1 をさらに奥に進んだあたりです。

飲み屋の看板が密集しています。

2階建ての長屋の建物が延々と続きます。

昭和の雰囲気が残る飲み屋街です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(長崎丸山):商店街裏の路地(2007.9)

今回は長崎(長崎県長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

長崎の観光名所「思案橋」は、丸山・旧花街の入口にあります。橋の欄干を型どったモニュメントが交差点の周りに設置されています。このモニュメントは市電の線路と平行になっているので、いかにも電車が「思案橋」をわたっているように見えるのですが、ほんとうは川と平行に電車が走っていて橋はこれとほぼ直角にかかっていました。*1

思案橋があった位置は、思案橋商店街の入口前(写真奥)の西寄りの端です。*1

思案橋があった場所から西に100mほど行くと、円山・旧花街へ通じる石段があります。

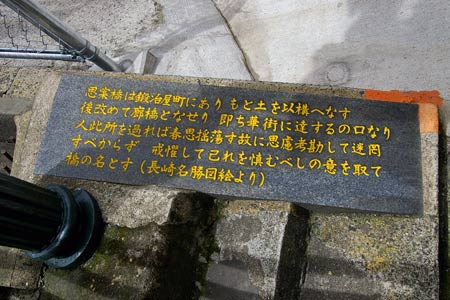

石段の登り口に思案橋の由来を説明したプレートがあります。

「長崎名勝図会」によれば、ここに橋がかかったのは1592年(文禄元年)で、そのときの名前は川口橋でした。その後、1642年に遊女屋がいまの丸山にうつってきて、色男たちが「行こうか戻ろうか」と思案するので、いつしか思案橋と呼ばれるようになりました。*1

昭和43年、キャバレー十二番舘千属バンドだった高橋勝とコロラティーノの「思案橋ブルース」がミリオンセラーとなり、追って青江三奈が歌う「長崎ブルース」が大ヒットし、昭和40年代は空前の長崎歌ブ-ムでした。*2

【参考文献】

*1 布袋厚:復元!江戸時代の長崎(長崎文献社,2009)P.114-P.115

*2 長崎文献社:長崎丸山に花街風流うたかたの夢を追う(長崎文献社,2007)P.11

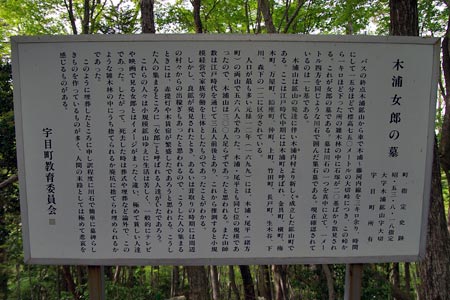

バス終点の木浦鉱山バス停から林道を6.9km。徒歩で約3時間かけて女郎の墓までたどり着きました。

雑木林の中に石塚が20基あまり散見されます。

木浦山は鉱山の発達に伴い成立した鉱山町で、人口は、最も多かった元禄12年(1699年)のときで568人でした。良鉱が発見されたとき、周辺の村々からの出稼ぎもあったと思われるので、こうした人の集まるときには、赤提灯や木賃宿が繁盛し、「女郎」もいました。女郎が死去したときは、葬式や埋葬など論外で、このような雑木林の中に打ち捨てられました。このように埋葬された場所には申し訳程度に簡単に川石で墓碑などが作られていることが多く、人間の末路としては極めて悲哀を感じるものです。(案内板より)

普通の人でも墓が何百年も残るのは極少ないのに、女郎の墓と言われているものが四角く石を並べて残っているのは、不思議と言われています。*1

【参考文献】

*1 米田寿美:木浦鉱山むかし物語(梅路,2003)P.155

天神町の飲み屋街。

橋の標柱の近くに牛乳箱があります。

杵築で見かけたみどり牛乳の牛乳箱と比べるとこちらの箱は大型です。

鮮やかなみどり色です。

中津市街の路地。居酒屋やファッションマッサージ店が建ち並んでいます。

路地の奥から逆方向を見たところ。

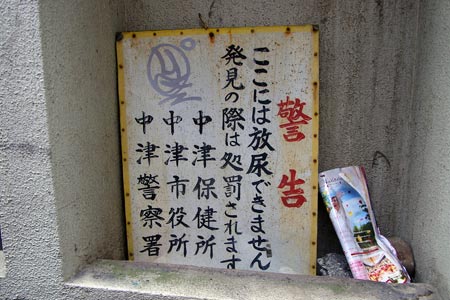

「ここには放尿できません。」と書かれた看板。

壁のくぼみ部分に看板が建て掛かられています。

杵築の城下町には、古い町並みが現在も残されています。

伝統的町並みには、木製牛乳箱がよく似合います。

植木の緑と牛乳箱の緑色のコンビネーション。

別の母屋にあった同型の牛乳箱。