本庄市中央に、密教の聖地として知られる普寛霊場があります。

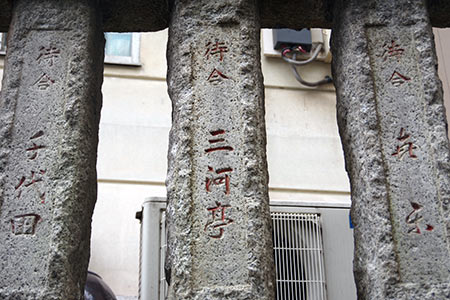

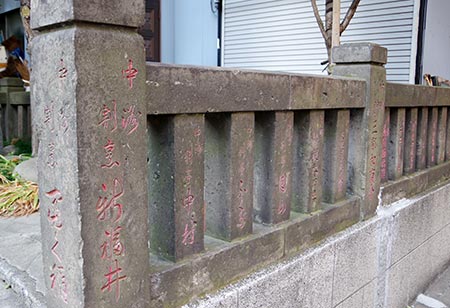

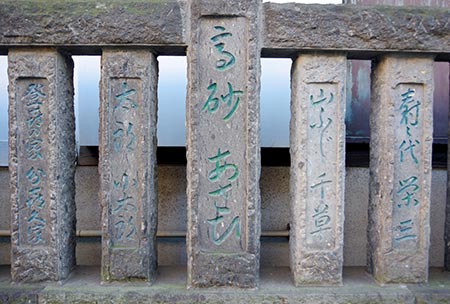

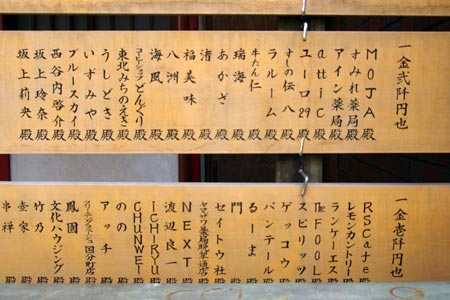

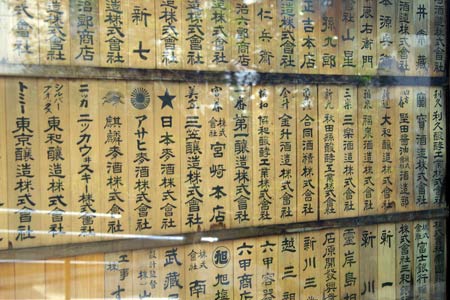

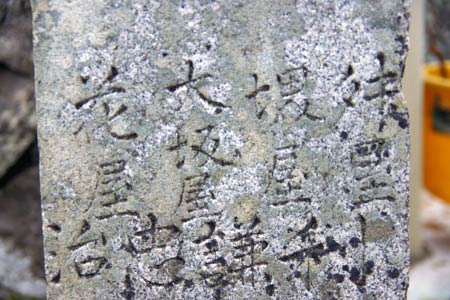

本庄普賢様の玉垣には、江戸の昔から公家や大名に始まり、町火消し、日本橋、築地、神田の市場関係者、吉原遊廓の遊女に至るまで上下の別なく名前が刻まれています。*1

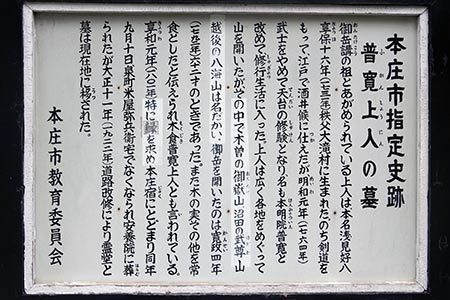

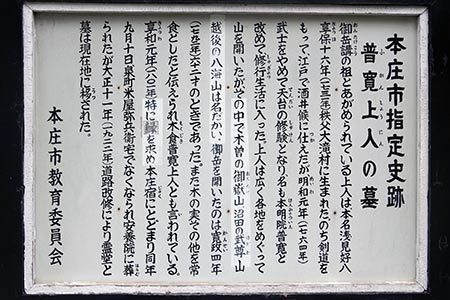

普寛様は、京保16年(1731)に生まれ、享和元年(1801)に本庄の地で亡くなりました。*1

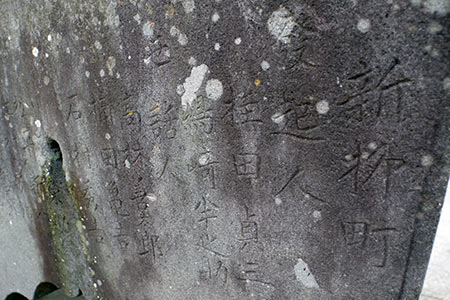

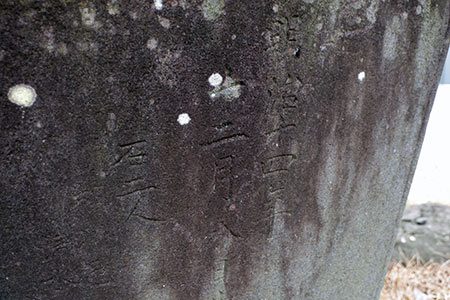

新吉原の楼名が刻まれています。

本庄市中央に、密教の聖地として知られる普寛霊場があります。

本庄普賢様の玉垣には、江戸の昔から公家や大名に始まり、町火消し、日本橋、築地、神田の市場関係者、吉原遊廓の遊女に至るまで上下の別なく名前が刻まれています。*1

普寛様は、京保16年(1731)に生まれ、享和元年(1801)に本庄の地で亡くなりました。*1

新吉原の楼名が刻まれています。

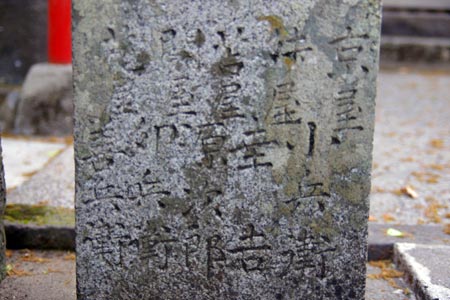

天神町にある玄法院。

入口を入ったところに、手水石が置かれています。

水盤の裏側に「新柳町 発起人」と書かれています。新柳町には、かつて遊廓がありました。新柳町遊廓があった場所は、ここから徒歩3分ぐらいの場所です。

明治3年(1870年)甲府役所からの命令で、旧来の柳町にあった旅籠屋が移り「新柳町遊廓」ができました。*1*2

明治9年、貸座敷制度ができると、遊廓の各業者は庭園などに趣向をこらし、知識人の社交の場としても利用されるようになり、甲府遊廓の隆盛時代となりました。その後、明治40年の大火をきっかけに穴切に移転しました。*1

手水石は、明治14年に奉納されたものです。新柳町の隆盛を感じるものと言えそうです。

若松飲食店街の入口に諏訪神社があります。

大正10年に建てれた玉垣。商店や芸妓家、待合の名が刻まれています。

三河亭は、「三浦繁昌記」*1 に記載のある待合です。

まからぬや洋品店。

成田山新勝寺脇にある弁財堂。

入口を入った塀に、洲崎遊廓の楼名が刻まれています。

こちらも「東京洲崎遊廓」と刻まれています。

船橋市、キャバレー大宮。

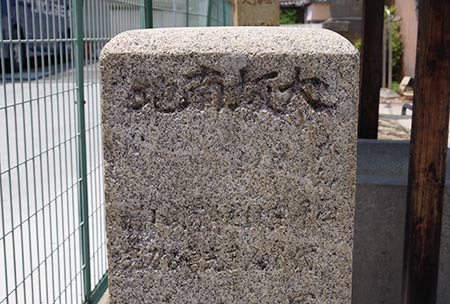

JR成田駅東口を出たすぐ北側。権現神社の裏側に高台のような土地があります。そこに石碑が集まった場所があります。

市川八百蔵(やおぞう)、市川高麗蔵(こまぞう)など、歌舞伎役者の名跡が刻まれています。

一番左側には、浅草雷門 三定。※1

石の塀には、楼名など、おびただしい数の名前が刻まれています。

高台の北側。

京成電鉄大神宮下駅を下車。100mのところにある船橋大神宮。

船橋大神宮は、横浜の廓の業者たちが講をつくって詣でました。*1

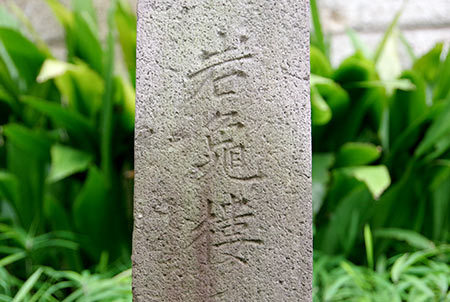

岩亀楼 庄八と彫られた玉垣。

岩亀楼寄進の玉垣が残されています。

浅草橋のJR総武線高架の近く。

江戸時代の創建されたとされる石塚稲荷神社があります。

入口の門柱には、柳橋芸妓組合、料亭組合の名が刻まれています。

料亭の名が刻まれた玉垣。

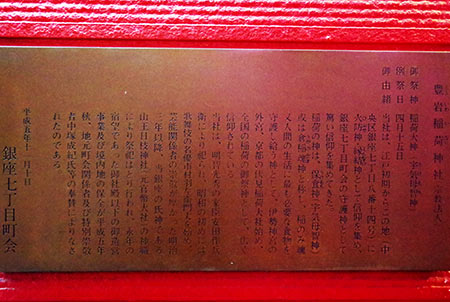

銀座七丁目に130年以上も前の煉瓦街建設のときにできた、最も銀座らしい路地空間がいまも健在です。*1

この路地は、煉瓦街建設のときにつくられたI型路地で、銀座通りや裏通りに面する通用口として機能し続けてきました。Ⅰ型路地を進むと、朱色に塗られビルの壁のところに豊岩稲荷があります。この稲荷は古くから水商売の人たちの信仰されてきました。*1

お稲荷さん。お供え物の油揚げは豊富です。

江戸時代初期からある稲荷神社です。

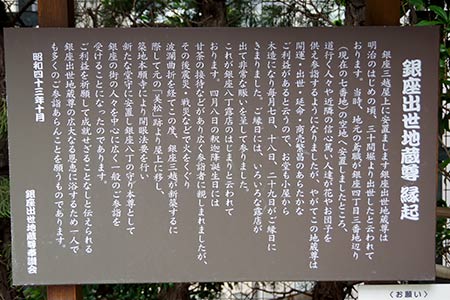

銀座三越の屋上。

中央がお堂。左側に石像があります。

お地蔵さんは、現在の三越の裏手にあたる空地にあって、人々の信仰の対象になっていましたが、戦後になると、お地蔵さんは、キャバレー「美松」※1 の中庭につくられた祠に安置されました。ところが、昭和27年の秋に「美松」が火事に遭い、お地蔵さんは行き場をなくしました。昭和43年になってやっと安住の地を三越屋上に得ることができました。*1

お堂の中には、小さなお地蔵さん。

足立区千住3丁目千住本氷川神社。

狛犬

吽像の方には、男根とこう丸と思われる盛り上がり見られます。

阿像の方に同様の隆起はありまあせん。

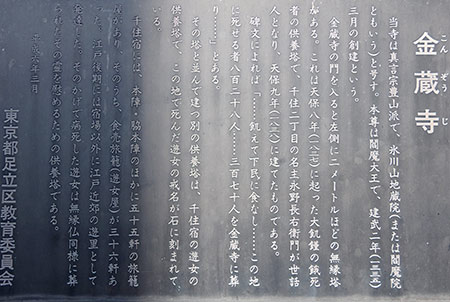

駅西口のすぐ近くには、千住の投げ込み寺と呼ばれる金蔵寺があります。

金蔵寺の創建は建武2年(1335年)です(案内板より)。

金蔵寺の門を入ると左側に2メートルほどの無縁塔があります。これは天保の飢饉の犠牲者のためのもの。その塔と並んで建つ「南無阿弥陀仏」と正面に記された供養塔は、千住宿の遊女の供養塔です。(案内板より)

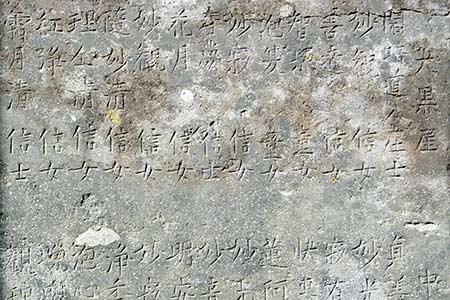

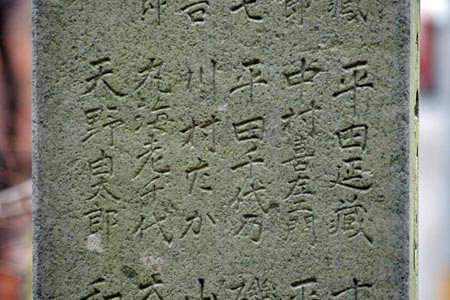

遊女供養墓の台石の四方には遊女の戒名がぎっしり記されています。*1

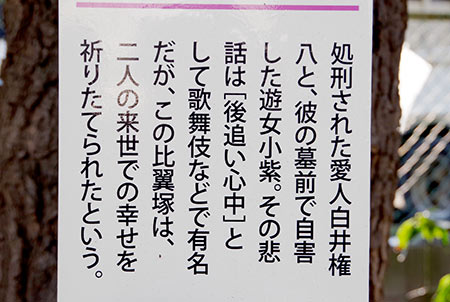

目黒不動尊前にある比翼塚。

江戸情緒「目黒比翼塚」と書かれた看板。

比翼塚は、白井権八と遊女小柴の来世での幸せを祈りたてられたものです。

とんかつ八千代※1 の名が刻まれています。

中野区弥生町(中野新橋を流れる神田川の南側)にある藤神稲荷神社。

石碑には、戦前は、夜店等が出て賑やかだったことが書かれています。

中野新橋三業組合寄進の玉垣。

料亭「とんぼ」、料亭「寿楽」*1 でしょうか。

花街の範囲は本町三丁目の2~11番地までと本町5丁目の2~6番地で、本郷氷川神社手前まででした。*1

本町3-8ー5のカーサアルハムブラマンション脇。

三業組合が信奉した悠池弁天社が建っています。

弁天社。

中央区日本橋中洲11−1にある金刀比羅宮。

江戸時代の明和8年(1771)に中流を埋め立て中洲ができ、天明7年(1787)に吉原が火事で焼けた後、ここが遊廓街となり大繁盛しました。*1

中洲の割烹が寄進した玉垣。

芳町芸妓組合。

元明治座社長の新田新作。

大相撲を廃業した力道山は、新田新作に引き取られました。*2

西蒲田7丁目にある御園神社。

玉垣に蒲田の地元企業など寄進者の名前が刻まれています。

元東京都知事の石原慎太郎氏。

ホテル王城。

ホテル王城は、当時でも数少なかった回転ベッドを備えた昭和のエロスが色濃く漂う老舗ホテルでした。*1

現在、ホテル王城は、別のホテルに建て替わっています。

旧吉原遊廓の東側。台東区東浅草2丁目にある春慶院。

ここに、万治高尾の墓があります。

墓には「万治」の文字が確認できます。

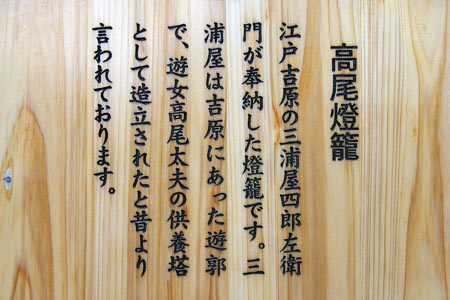

高尾太夫は、吉原の代表的名妓で、この名を名乗った遊女は十一人いたともいわれますが、いずれも三浦屋四郎左衛門方の抱え遊女でした。(案内板より)

国道14号(千葉街道)の鷺沼1丁目の交差点にある樋ノ口弁財天。後ろに見える煙突は銭湯の鷺沼温泉※1 です。

樋ノ口弁財天は、歌手の中村晃子が再建したそうです。中村晃子は、1968年に「虹色の湖」にてレコードデビューし、80万枚を超える大ヒットを記録した地元出身の歌手です。生家もこの近くにあるそうです。

樋ノ口弁財天には、鳥居と祠の他に立派な庭園があります。大きく育った錦鯉が数匹泳いでいます。

周囲は住宅街です。

正岡子規文学碑(お行の松)がある場所にある不動尊。

寄進者の名が刻まれた玉垣。

根岸三業会の名が残っています。

料亭らしき屋号。

鶯谷の元三島神社。

ラブホテル街の中にあります。

神社の玉垣に鶯谷旅館組合の名前があります。

大塚角萬。テレビCM「おおつかあ かどまーん。」を思い出します。

日本橋小網町。現在の首都高速道路の江戸橋JCTの近くには、江戸時代、思案橋がありました。*1

思案橋の近くには、浅草移転前の吉原遊廓(元吉原)があり、この橋の上に立ち、吉原へ行こうか、それとも二丁目の芝居に行こうかと思案したので、思案橋の名がつけられたと云われています。*2

近くには、小網神社があります。

しかし、「思案橋がこの場所にあったというのは誤まりで、正しい思案橋の場所は荒布橋があった場所。」とする論考があります。*3

荒布橋があったのは、現在の小舟町交差点のあたりです。

たしかに、ここからだと現在の人形町交差点までは、一本道です。

人形町の南。日本橋箱崎町のビル街の中に高尾稲荷社があります。

吉原の遊女、高尾大夫の霊を祭っている稲荷神社です。*1

石柱は、掘削の際に土中から掘り出された遺物を転用しているそうです。

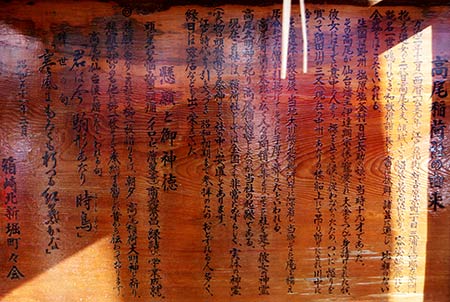

箱崎北新堀町会が設置した縁起。

京成電鉄市川真間駅。

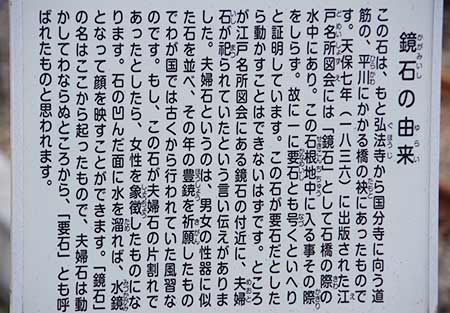

の線路沿いに、鏡石(夫婦石)があります。

案内板の説明によると、わが国では古くから、男女の性器に似た石を並べ、その年の豊穣を祈祷する風習があり、この石は、その男女の性器に似た石、つまり夫婦石の片割れの女性器の方ではないか、ということです。

中央部分が窪んでいます。

道後温泉駅前にある道後稲荷神社。

百度石。

大阪南地が寄進した玉垣。

南地は、1872年に指定された五花街(曽根崎新地、南地、新町、堀江、松島)の一つで、五花街のうちでも華やかで濃艶な花街でした。*1

他にも、料理屋が寄進した玉垣があります。

沖湛甫南岸にある金刀比羅宮。かつての栄華をしのばせる神社です。*1

右側の像。

小さいですが、男根が刻まれていますので、雄ということでしょうか。

反対側の像には、シンポルらしきものはありません。

八丁通り(武蔵の警察署の前の通り)から三鷹駅北口に至る一画は、スナックや飲食店が集まる八丁商和会*1 のエリアで、かつての特飲街があった場所※1 もこのエリアに含まれます。

周囲は、高層マンションや居酒屋チェーンの本社ビルなどが建ち並びます。

駐車場脇に、ひっそりと佇む八丁稲荷。

八丁の名が残る稲荷神社です。

特飲街の女性たちも信仰したのかもしれません。

相浦橋近くにある飯盛神社。鳥居の脇には、狛犬が置かれています。

向かって右側の口を開けた阿(あ)像の狛犬。股間に男根と思われる突起が描かれています。

男根を持つ狛犬は、福岡県行橋市でも見かけたことがあります。※1

はっきりと確認できます。

一方、向かって左側の吽(うん)像(口を閉じている方)の股間には何もありません。

鯖江市旭町2丁目にある弁財天(弁天堂)。

江戸時代中期に鯖江藩ができて、街道沿いの鯖江の町には、武士や用人たちをはじめ人々が集まり、町は栄えました。*1

やがて、清水の湧き出る弁天様の境内には、夜な夜な弁財天のような美しい夜鷹が出没し、賑わいだしました。すると、これは風紀上良くないと、そのわずか東の清水町の外れの今の柳町の一角に通称「弁天」と呼ばれる鯖江の遊女街が造られました。*1

弁財天の前は、「弁天パーク」と名付けられた駐車場のスペースになっています。

本堂。

肴町の花街の南端にある初引稲荷神社。玉垣には、花街の関係者の名が刻まれています。

大きな文字で「町子」と刻まれています。

料理屋の屋号が刻まれています。

芸妓屋寄進の玉垣。

戦後の本櫓町丁には、料亭、芸者置屋が六十軒も並び、花柳界の中心町としての面目を保っていましたが、それも徐々に減り、平成不況が廃業に拍車をかけ、面影は薄れました。*1

現在は、隣接する立町のラブホテル街がこの付近にも進出し、新旧が混在した町並みになっています。

本櫓町丁のかつの本材木町側(西側)に、紫稲荷大明神があります。

奉納額。

寄進者のほとんどは、接客業関係です。

【参考文献】

*1 河北新報出版センター:忘れかけの街・仙台(河北新報出版センター,2005)P.36-P.37

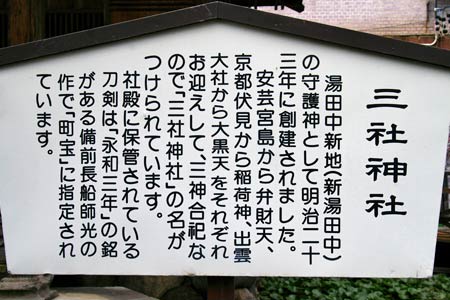

今回は、湯田中(長野県下高井郡山ノ内町)の町並みと風俗を散歩します。

湯田中新地の入口に位置する三社信者は、湯田中新地の守護神です。

祠脇の池の中央の石。

三社神社の西側に湯田中遊廓がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 長野県(東京交通社,1926)

串茶屋には、遊女の共同墓地があります。

300坪に及ぶこの墓地は江戸時代、文化・文政の頃に出来ました。*1

東京南千住の浄閑寺は吉原の菩提寺であったため、境内には三千人の遊女の供養塔があり、また、新宿の投げ込み寺であった成覚寺には子供合埋碑がありますが、ともに合葬したものです。これに対して、串茶屋の遊女の墓は、単独の墓で、全国的に極めて珍しいものです。大小さまざまな女郎墓は、紋所や蓮の花を彫刻されたりした大きく立派なものです。*1

遊女の六地蔵。*1

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.125-P.130

今回は、動橋(いぶりばし、石川県加賀市)の町並みと風俗を散歩します。

JR北陸本線の動橋駅は、かつては片山津温泉と山中温泉を結ぶ交通の要所でした。動橋駅の南側を横断する国道8号線は交通量が多い国道として有名です。

国道8号線に面して、かつて、北陸秘宝館がありましたが、現在はパチンコ店になっています。

そのパチンコ店も、国道8号線の拡幅工事のため、現在は閉店しています。

敷地の東側には、「ビデオプラザ北陸」がありました。

氷見市街の丸の内。富山第一銀行氷見支店西側の交差点の角に、小さな公園があります。

ここは、かつて愛宕神社があった場所で、公園の隅には、小さな鳥居が残っています。

「愛宕神社跡」の碑。

この付近は、元「有磯新地」と呼ばた遊廓地で、大正期から昭和10年代にかけて多数の貸座敷や妓楼、料理屋などが軒を列ねて賑わいましたが、昭和13年の氷見町大火により罹災しました。*1

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.30

羽衣遊廓があった一画にある稲荷神社。

遊廓創立の記念碑に、深島平蔵、八島三𠮷の名が刻まれています。

八島三𠮷さんは、高岡市百姓町の出身で、大阪角力の大関(角力名猫又三吉)に出世し、帰郷後、下川原町の料亭八島屋の主人公となりましたが、大火の後免許となった羽衣遊廓へ移転、イの一番に八島楼を開業しました。

羽衣組合一同。

羽衣遊廓は、明治、大正、昭和の60年にわたり栄えた八島楼をはじめ、古曼、木下、煙草森、松島、米谷、寺西、大丸中八、松野など48軒が大繫昌しましたが、昭和33年の売春防止法施行とともに廃転業しました。

【参考文献】

*1 高岡史談:高岡史話(高岡史談会,1965)P.45

今回は、富山(富山県富山市)の町並みと風俗を散歩します。

いたち川沿いには、遊廓や岡場所が散在していました。岡場所は私娼地で町の出入口や街道沿いに発生し、明治の初めまで、稲荷町、北新町、辰巳町などにありました。稲荷町は、藩庁から「女持旅籠」の免許を持っていたので、岡場所とはいえませんが、平旅籠と町屋が混在していました。*1

稲荷町の中心にある北陸街道から北に入ったところに善久寺があります。

墓地の一番奥まったところに、一基の自然石の供養塔が建っています。表の文字は「蓮の露」と記されています。*1

裏面には、「慶応四年戊辰七月茶屋仲間」と刻まれています。この石碑は、美しい遊女が殿様に見染められて身ごもったが、難産で母子ともに相い果てたので、それを悼んで建てられたものです。*1

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.266-P.267

三日市の桜町の旧遊廓内にある稲荷神社の琴平社。

境内には狛犬が鎮座しています。

狛犬の台座。「三日市検番組合」と読めます。

昭和十一年の建立です。

新天地カフエー街の中心部にある稲荷神社*1 玉垣は、新天地カフエー組合が寄進したものです。

第二千鳥、二葉、高砂、ハトバの屋号が刻まれいます。

大和、三笠、三ツ和、ラッキー。

若松、笹本、スカイ。

今回は、磯子(神奈川県磯子区)の町並みと風俗を散歩します。 JR根岸駅から東へ約500m。八幡橋近くにある八幡神社。

境内にある大きな石碑。上部に鉄球が載っている奇妙な形のです。

磯子「二業組合」「芸妓組合」の名が刻まれています。

磯子二業組合の組合長の葦名金之助などの名前が刻まれています。

旧平塚遊廓の東端にある大鷲神社。

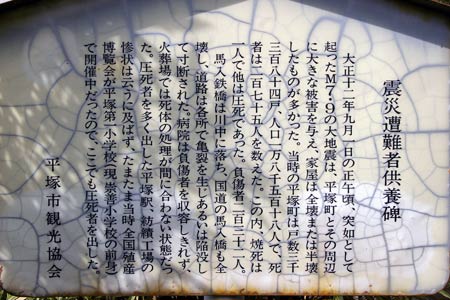

祠の脇に、震災遭難者供養碑があります

大正12年の(1923年)の関東大震災によって、平塚の花柳街、平塚遊廓は全半壊し完全なる家屋はありませんでした。被害を受けた平塚の遊廓は、復興に着手し、震災以後の平塚の妓楼は、福岡楼、新笹楼、相模楼、旭楼、東楼、平田楼、京友楼、金鱗楼、蛭子楼、第一松栄楼、第二松栄楼の11軒で、娼妓は130人が在住していました。*1

震災遭難者供養碑の裏側には、「平塚貸座敷組合一同」と刻まれています。

【参考文献】

今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 104-P.105

鯵ヶ沢町の白八幡宮。

境内には、さまざまな石碑があります。

「比羅夫石」と称され、阿部比羅夫が腰を掛けて休んだとされます。*1

直径50cmほどのいびつな円型の中央にくぼみがあり、ちょうど女陰のように見えます。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.40「青森県における生殖器崇拝資料」

新地町にある稲荷神社。

昭和13年に建てられた石柱。

寄進者に、中村楼の関係者と思われる中村喜左衛門*1 の名があります。

境内からは、かつての遊女町が見渡せます。

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90(新地遊廓街の写真の説明文に「中村喜左衛門氏所蔵」と記されています。)

焼津市中港5丁目にある宗像(むなかた)神社は、弁天という地名の由来となった神社です。当社は天正年間に海上安全のために祀ったのが始まりで、かつての弁天公園のあたりにありました。弁天公園の近くには、有名な料亭があって、客は船遊びに興じました。現在の社殿は、その後の埋め立てが進んだところに移されたもので、脇には平和プールが作られました。*1

宗像神社の社碑。

「神仏分離のため、明治3年に弁財天を宗像神社に改めた」と書かれています。

平和プールがあった場所は社殿の隣(写真の社殿の向こう側)。*2

弁天公園は、現在は港になっている場所(写真奥の方向)にありました。*3

【参考文献】

*1 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.470-P.471

*2 東海善隣出版社:焼津市(東海善隣出版社,1972)P.68

*3 海上保安庁:焼津港 三崎港(海上保安庁,1957)

今回は、函館(北海道函館市)の町並みと風俗を散歩します。

函館の風俗散歩は、前回(2008年12月)に引き続き、今回で2回目です。

函館市台町(船見町)にある地蔵寺は遊女の駆込み寺といわれ、境内には、遊廓の経営者たちが引き取り手のない遊女などを供養するために元治元年(1864年)に建立した高さ3m以上もある「有無両縁塔」があります。*1

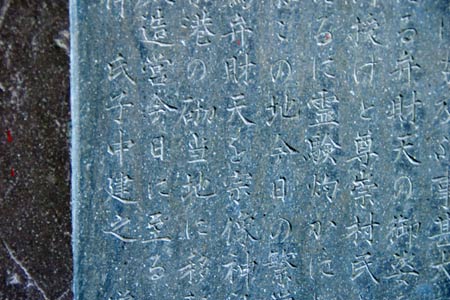

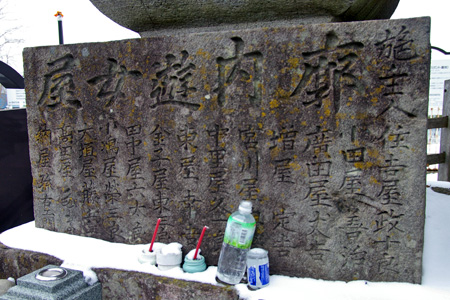

台座には、「廓内遊女屋」とあり、施主である山ノ上町遊廓の30人ほどの名が彫り込まれています。

住吉屋、小田屋、廣田屋、増屋、宮川屋、中里屋、東屋、金子屋、田中屋、小嶋屋、大須屋、高田屋、納屋の13名。

側面に、仲屋、菱屋、北越屋、中嶋屋、新屋、上田屋、玉屋、佐藤屋、盛屋、茂村屋、伊勢屋、甲屋の12名。計25名は、 1865年(元治2年・慶応元年)の発行された「箱館新廓遊女屋細見一覧」*2 に記載されている25の屋号に一致しています。

山之上町遊郭は、箱館開港に伴い万延元年、江戸吉原を模して造られ、外国人の為には特に三層楼の異人揚屋を大門脇に設け、俗に休息所と称されました。*3

地蔵寺の前には、山ノ上町遊廓の名妓だった高清水近大夫の墓(万延元年(1860年)が建っています。*1

【参考文献】

*1 大淵玄一,広瀬菊枝:紅燈二百年(大淵玄一,2002)P.32

【参考URL】

*2 宮川屋与吉:箱館新廓遊女屋細見一覧(宮川屋与吉,1865)

*3 函館市中央図書館:所蔵デジタルアーカイブ「箱館新廓遊女屋細見一覧」の説明文

今回は、大釈迦(だいしゃか、青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

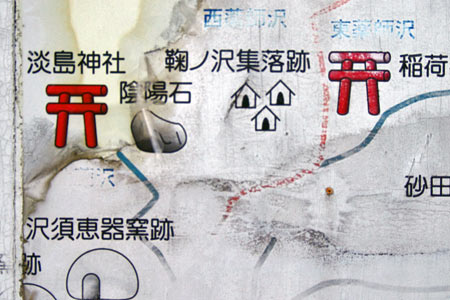

大釈迦 は、五所川原市の東部に位置します。国道101号線の狼野長根バス停から西へ約1Km。前田野目の集落にある「梵珠山案内図」に淡島神社と陰陽石の記載があります。

陰陽石がある場所(淡島神社)は、前田野目の須恵器窯跡群から鞠ノ沢沿いに林道を奥深く入った地点(地蔵沢)です。*1

林道を約1時間歩くと、淡島神社に到着です。

5m以上あろうかと思われる長大な石体。青色の布がかけられています。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.39「青森県における生殖器崇拝資料」

新川二丁目にある「於岩稲荷田宮神社」は、四ツ谷の 「於岩稲荷田宮神社」同様、「東海道四谷怪談」の主人公「お岩」の伝承を持つ神社です。新川二丁目の田宮神社は、歌舞伎俳優の初代市川左団次が明治の中頃、芝居小屋の近くに置きたいと希望して生まれました。*1

花柳界や歌舞伎関係などの人々の参詣で賑わいました。

明治座寄進の賽銭箱。

鳥居。この参道の奥にはお百度石と稲荷社があります。

【参考文献】

*1 塩見鮮一郎:四谷怪談地誌(河出書房新社,2008)P.13-P.14

新川1丁目8付近は、最も待合と芸妓屋が集中していた場所でした。*1

周囲のビルに囲まれて新川大神宮があります。

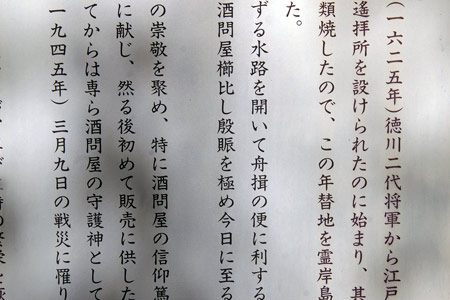

新川大神宮は、寛永2年創建の古社で、明暦の大火後、現在地に移転し、酒問屋に信仰されました。*1

新川は、隅田川に通じる水路を有することから、酒問屋が櫛比(しっぴ)し、殷賑を極め今日に至るまで酒類の一大市場となりました。(案内板より)

新川の花街は、船問屋、酒問屋が接待で繁昌した花街でした。*1

寄進者のほとんどは、酒問屋です。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.117-P.118

俵谷山温泉は、昭和な雰囲気が漂う温泉街です。旅館やお土産店が建ち並びます。

お土産店では、俵谷山温泉の名物「猿まんじゅう」や民芸品が売られています。

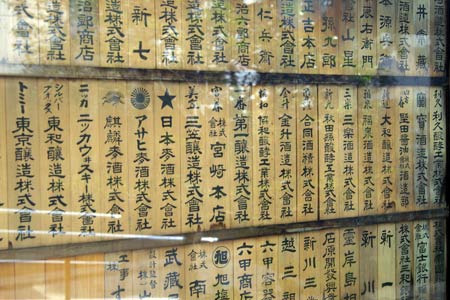

その中でも陳列棚を埋め尽くしているのは、麻羅観音の売店で売られていたものと同じ男根のオブジェ。

会陰のオブジェもあります。

麻羅観音のすぐ近くに「子安観音、この下に有ります。」の看板。

階段を降りると、美しい渓谷の脇に祠が見えます。

子安観音。

石の男根が奉納されています。

地元に残る「麻羅観音由来記」によると、天文12年、この地の豪族大内義隆が、逆臣陶晴堅の手勢に追われて九州へ落ちのびようとしたが、果たさず、大寧寺で没しました。その義隆の一子を家臣安田某が、女装させ、俵山でしばらく逃避生活を送っていましたが、これが敵の知るところとなって、安田某は、幼主の首をハネて自刃しました。敵の追手は、幼主の首と彼が男であった証拠として、”一物”を切り取って持ち帰りました。村人は、幼主をしのんで、そこにホコラを建て、俵山温泉が不妊症にも特効があることから、麻羅観音と結びつけてリンガ(男根)を奉納するようになったと伝えられています。*1

ホコラの周囲には、大型の男根が乱立します。

睾丸も表現されています。

麻羅観音近くには売店もあり、男根が販売されています。

【参考文献】

*1 伊能孝:日本列島禁断の旅(桃源社,1967)P.162-P.165

今回は、俵山温泉(山口県長門市)の町並みと風俗を散歩します。

俵山温泉にある麻羅観音は、温泉町から歩いて10分くらいの道路沿いにあります。

こんもりとした森の中に小さなホコラが建っていて、大小数百のリンガ(男根)が奉納されていて、異彩を放っています。*1

ホコラの内部には、大きな木製の男根。

数百本ものリンガ(男根)がうず高く積まれています。*1

【参考文献】

*1 伊能孝:日本列島禁断の旅(桃源社,1967)P.162-P.165

湯本劇場の奥に、「山口秘宝の館」がありました。2009年頃までは、閉館した建物が残っていたようです。「驚異!!性の神々と神秘なる世界」と謳った秘宝館のなかには、”秘宝宮”が建立され、男根と女陰が合体した立体物が祀られていました。展示物の中には、一体500万円余をかけて精巧に作られた蝋人形などもありました。*1

建物は、お城のような立派な建物でした。*1

敷地の塀にその面影が残されています。

秘宝館の床の痕跡と思われるタイル。

秘宝館があった敷地は、現在は駐車場となっています。

【参考文献】

*1 井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.92-P.95

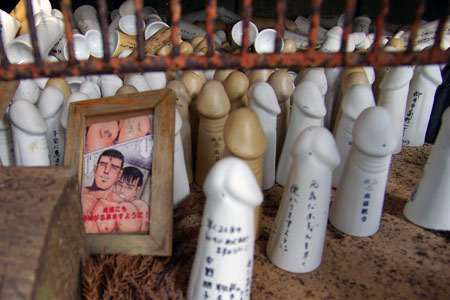

仙崎の半島の先に続く青海島の北岸は日本海の荒波を受けた浸食地形となっていて、その奇岩の並び立つ様子は「海上アルプス」とも称されています。その「海上アルプス」を観光船で巡ることができます。

夫婦岩。

男性観音。

「女性観音」というのもあるそうですが、船内のアナウンスが聞き取りにくく、どこが女性観音なのかよく解りませんでした。

340号線から山道に入り、案内に従って奥へ進むと、金勢精神社の境内に到着します。

金勢精神社。

大きな石のコンセイサマ

ご神体のコンセイサマ。高さは、1.5m程あります。

遠野駅から340号線を北東へ7Kmほど行くと、「山崎のコンセイサマ」の入口を示す看板に行きつきます。

しばらく行くと、山崎のコンセイサマの案内板があります。

道の両脇には、陰陽石が置かれています。

山崎金勢茶屋にあった切株。

遠野には、性神を多く見かけます。その一つ、「程洞のコンセイサマ」は、遠野市街の南側の丘陵にあります。

急峻な山腹を延々と昇るとようやく鳥居が見えてきます。さらにこの鳥居をくぐって石段を登った上に、コンセイサマが安置されています。*1

コンセイサマが安置されている祠。

遠野物語の第16話に、「コンセサマを祭れる家も少なからず。(中略)石又は木にて男の物を作りて捧ぐる也。今は追々とその事少なくなれり。」と書かれています。*1

手前に、並べられている男根。

【参考文献】

*1 原左門:遠野のいまと昔(有志舎,2015)P.101-P.102

夫婦岩の脇の階段を登って彌榮神社の鳥居をくぐると、小さな広場に出ます。

子宝明神と書かれた祠の中に、男根が見えます。

木製の会陰。

祠の後側に残る朽ち果てた木製の男根。

彌榮神社がある場所に、町のシンボルとも言える夫婦岩があります。

巨大な男石。亀頭部分に鉢巻がまかれています。

女岩。

階段を登って上から見ます。男岩と女岩は、お互い寄り添うように仲良く並んでいます。

磐井川を渡ったところの山目市民センターの隣に小さな神社(八雲神社)があります。

ここに、かつての花川戸遊廓の遊女達が信仰した道祖神があります。*1

この道祖神(男根神)は、かつての花川戸遊廓の恵比寿楼の隣にあったものでです。*1

お堂に安置されている男根。

【参考文献】

*1 花川戸遊児:いちのせき花柳界と花川戸遊廓(さとうまさはる後援会,2007)P.40

下ノ江の旧遊廓街にある綿津見神社。

百度石があります。

下ノ江の遊廓は6軒あって、娼妓は30人。妓楼は、花屋、永楽屋等が有名でした。*1

昭和10年、下ノ江を野口雨情が訪れています。一行は、花屋のはなれに落ち着きました。このはなれ座敷は、岩の上にあって津久見島をみはるかす素晴らしい風景でした。

花屋には、「潮来汐去」「花屋楼にて雨情」の横額が保存されています。花屋の離れにて汐の満干にによる岩場の変化が特に興味をひいたものであった。*2

京屋小兵衛は、「下ノ江出店の始」*3 に記載のある名です。

下ノ江港遊廓は大分県北海郡下ノ江港字下ノ江に在つて、九州日豊線下ノ江駅から…

P.582

下ノ江港は帆船時代の風待ちの港であり、5万石城下臼杵の港でもあっ…

P.216

大師堂の天如塔の隣の案内板や碑が設置されている一画。

大師堂 施設案内図。

女性哀史を中心とした多数の著作がある山田盟子さんが建立した供養碑「痛魂」。

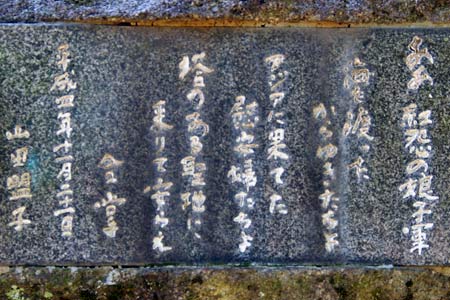

「痛魂」の供養碑には、次のように刻まれています*1

あ、あ、紅怨の娘子軍

海を渡ったからゆきたちよ

アジアに果てた慰安婦たちよ

塔のある聖地に来りて安らえ

合掌

【参考文献】

*1 山田盟子:「娘子軍」哀史 ー からゆき、娼婦、糸工女たちの生と死(光人社,1992)P.271-P.274

今回は、島原(長崎県島原市)の町並みと風俗を散歩します。

島原市湊道1丁目にある理性院大師堂。

からゆきさんの遺跡ともいえる天如塔。*1

最近、修復され、鮮やかな水色の塔になりました。

この塔は、明治42年(1909年)に大師堂の開祖である広田言証師により建立されました。内部には螺旋(らせん)階段が二つ(登り用と降り用)あり、仏の体内巡りを意識した珍しい建造物です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):理性院大師堂

北野天満宮には、遊廓から寄進された玉垣が何本も立っています。*1

この付近にあった北野新地は、周囲を墓地に囲まれ拡張できないため、明治8年、移転して旭廓となりました。*2

玉垣に大正6年と刻まれているので、旭廓ができた後に寄進されたものです。

「本家長壽楼」の玉垣。他に、「分家楽長壽楼」と刻まれた玉垣もあります。

「本家長寿楼」は、旭廓の日吉町にあった遊廓の屋号です。長寿楼は、たくさんの分家があったらしく、「新長寿楼」「楽長寿楼」「盛長寿楼」「清長寿楼」「繁長寿楼」がありました。*3

「福岡楼」「金波楼」「新金波楼」は、旭廓の大門町にあった遊廓の屋号です。*3

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.29

*2 愛知県郷土資料刊行会:名古屋市史(愛知県郷土資料刊行会,1979)P.417

*3 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.83-P.84「全国遊廓案内」

松屋総本店は、川崎大師仲見世「とんとこ飴きり」でお馴染みの老舗です。軽快な飴きりの音が聞こえてきます。

かなまらキャンディ。

「松屋の飴総本舗」の子宝飴。男性器と女性器の飴が1本づつ入ったセットです。

縁起物ですので、1セット購入しました。

かなまら祭の名物。エリザベス神輿。

かなまら祭のメイン行事である面掛行列(男性器の神輿が町内を練り歩く行事)は、12:00頃から始まります。

エリザベス神輿については、前々回(2104年)、地元の警察から「もう少し何とかならないのか。」との注文がつき、前回(2015年4月5日)は、白いレースで神輿を飾る工夫を凝らし、少しは隠れるようにしました。*1

しかし、今年は大きな変化がありました。女装をした人たちが神輿を担ぐ行為*2 が無くなり、台車の載せて運ぶだけになりました。

また、前回、男根を隠した白いレースは、「レースが雨に濡れてかえっていやらしく見えた」*1 ことからでしょうか、白い布に変更されています。

大師公園に到着したピンクの男根は、全体を白い布で隠されたままです。多くの人が周りを取り囲んでいましたが、2度と姿を見せることはありませんでした。

*1 園田寿,臺宏士:エロスと「わいせつ」のあいだ(朝日新聞出版,2016)P.151-P.157

【参考記事】

*2 風俗散歩(川崎大師):ピンクの男根(2007.4)

境内には、男性器や女性器をかたどったグッズが売られています。

例年は、境内の中央に男性器をかたどった木製のモニュメントが置かれ、これに馬乗りになり記念撮影をする若い女性とその様子を撮影しようとする大勢の人だかりができます。*1*2

しかし、2015年は、その場の雰囲気に悪乗りして上半身を脱ぐ女性やふんどし姿の大学生が現れるなどのトラブルがあり、このため、2016年は、このモニュメントは設置しないことになりました。*3

「かなまら祭Tシャツ」を販売する女性販売員。

「まらキャンドル」。

ポスターもあります。

【参考文献】

*3 園田寿,臺宏士:エロスと「わいせつ」のあいだ(朝日新聞出版,2016)P.151-P.157

今回は、川崎大師( 神奈川県川崎市川崎区)の町並みと風俗を散歩します。4月の第一日曜日は、「かなまら祭」の日です。多くの人で賑わっています。

訪れる人が多いため、入場規制が行われています。

入場を待つ行列は、隣の宮川医院を回り込み、さらに続いています。

列の最後尾は、金山神社を1周回ったところまで伸びています。

名古屋市の瑞穂区直来町にある海上寺。

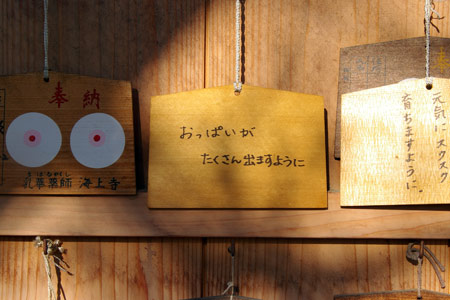

海上寺は、乳花(ちばな)薬師とも呼ばれ、お堂の前にかかっている絵馬は、平面的なオッパイが描かれています。*1

立体的なオッパイもあります。

おっぱいがたくさん出ますように。

【参考文献】

*1 永谷正樹:大名古屋大観光(イースト・プレス,2005)P.122

かつての稲栄遊廓の敷地の中央部に位置する錦神社。

灯籠には、転倒防止のための金具が取り付けられています。

台座に妓楼の名前が刻まれていますが、金具のために隠れてしまっていて、かろうじて「楼」という文字だけが見えます。

昭和7年建立の鳥居には、寄進者の「福本バー」の名が刻まれています。「福本」は、「稲栄錦町遊廓明細図」*1 にも屋号が記載されています。稲栄遊廓には、妓楼の他に「バー」が存在していたようです。

大正2年の「新愛知」に、次のような記載があります。*2

「其の外に(妓楼のほかに)、揚屋といふのが、福本、橋本、明月の三軒、揚屋といっても此廓のは余程、他とは趣が異なっていて、店頭には駄菓子も売て居れば、酒肴も並べてあるといふ始末、謂わば娼妓と客が摘み喰いをしながら、狭隘(せまくる)しい二階の一室で私語喃々(なんなん)の幕を演じやうといふ、よく都会の裏町などにみるポン屋式揚屋に過ぎないのである。」

【参考文献】

*1 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

*2 阿部英樹:百年前の中京名古屋 愛知県遊廓地域資料集(勁草書房,2016)P.188「『新愛知』大正2年10月14日」

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、怪談「雪女」の中で紹介している雪女伝説は、青梅が舞台であったとされ、昭和レトロ商品博物館には、「雪女」に関する展示コーナー「雪女の部屋」があります。

「雪女」のストーリーの展示。

「雪女」は、男に冷たい息を吹きかけて、男の精を吸いつくして殺してしまいます。

「雪女の部屋」への階段。階段脇には、小泉今日子さんの等身大パネル(ラフカディオ・ハーン=小泉八雲→小泉今日子という意味?)が展示されています。

「雪おんなサイダー」を購入。

府中市宮西町にある称名寺にある飯盛旅籠の杉嶋屋の墓。

杉嶋屋の墓域内に、店にいた飯盛女の墓が残っています。*1

地蔵尊を浮き彫りにした供養塔には、「法岸童女・文久元年四月五日きぬ」と刻まれています。「童女」ということは、遊女ではなく、遊客相手に遊女は身ごもり、きぬを生んだと考えられます。*2

俗名きぬ。

【参考文献】

*1 府中文化振興財団府中市郷土の森博物館:甲州街道府中宿 府中宿再訪展図録 改訂(府中文化振興財団府中市郷土の森博物館,2008)P.45

*2 樋口豊治:江戸時代の八王子宿(揺籃社,1990)P.173-P.175

大国魂神社の拝殿前。

飯盛旅籠だった杉嶋屋が寄進した天水桶が残されています。*1*2

大国魂神社の末社の巽神社。

神灯の右側の一基に、「福本屋内喜以」とあり、田中屋、杉島屋の抱女と連名になっています。寄進者の福本屋源太郎は、安政年間より幕末まで飯盛旅籠をやっていました。*2

福本屋源太郎は、旅籠「福本屋」を開業した八九三(やくざ)でした。府中宿は、大国魂神社の祭礼と飯盛旅籠があったことが、八九三(やくざ)の発生を促進しました。*3

【参考文献】

*1 府中文化振興財団府中市郷土の森博物館:甲州街道府中宿 府中宿再訪展図録 改訂(府中文化振興財団府中市郷土の森博物館,2008)P.45

*2 比留間一郎:府中市立郷土館紀要 第2号 P.20-P.29「府中宿の飯盛旅籠ノート」

*3 比留間一郎:府中史談第10号(府中市史談会,1983)P.34-P.45「府中宿の八九三」

東京四谷三丁目にある「お岩稲荷陽運寺」。四谷怪談で有名な「お岩さん」 を祀っています

「新宿二丁目カフェー事業..」寄進の玉垣。隣には、荒木町三業の名前もあります。

新宿二丁目「遊楽」「初夢」。

新二、メリー、うらら、ひとみ..。

荒木公園から坂を下ったところにある津の守弁財天。

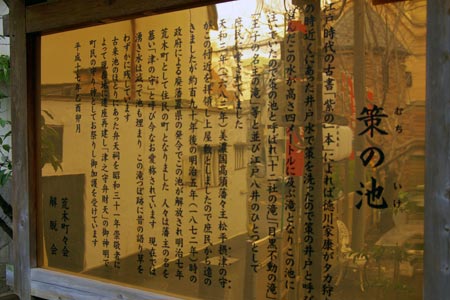

弁財天の祠の脇には、策(むち)の池があります。

津の守とは、江戸時代、このあたり一帯に松平摂津守(美濃高須三万石)の屋敷があり、邸内に滝があったことから、摂津守の一字を略して「津の守の滝」と呼びました。また、この池の付近に「策(むち)の井」と呼ばれる井戸があり、滝壺の池を「策の池」と呼びました。*1

明治になってこの庭園が庶民に公開されると、天然の滝があることが評判になり、池の周辺に茶屋が開店し、明治6年、この滝の上に「桐座」という芝居小屋ができたのをきっかけに、料理店が次々と開店し、これが後年の「荒木町三業地」に発展しました。このようにして周辺地が市街地化されたためか、滝の水量が減り、池の周辺は急速に寂れていきました。*1

【参考文献】

*1 安本直弘:四谷散歩(みくに書房,1989)P.32-P.33

西勝楽町の南側にある神明社は、角館の総鎭守です。

石垣柵全部寄進と彫られた玉垣。

旧遊廓の西勝楽町の中で最も繁盛したのは竹屋で、常光院入口の北隣に建ち、この町で初めての木造三階という高楼でした。竹屋の楼主の藤田ツルは、太っ腹で温情の人でしたが、営業に逆らう行為に対しては厳竣でした。*1

晩年のツルは、因果な商売の罪滅ぼしと考えたのか、神社仏閣その他に多くの寄付を続けています。*1

【参考文献】

*1 小林定静:角館風土記(秋田文化出版社,1986)P.104-P.114

森吉山野生鳥獣センターから、ブナの原生林をしばらく歩き、桃洞渓谷へ入りします。美しいナメ滝が連続します。

桃洞渓谷のシンボル「桃洞の滝」。別名を「女滝」といいます。その別名が示す通り、女性器の形に似た神秘的な美しい滝です。

一見すれば男子の本懐。*1

5月の桃洞の滝。*2

この時期は水量が多く”桃”はボウボウの状態で輪郭がはっきりしません。”桃”鑑賞は水量が少ない時期がお勧めです。

【参考文献】

*1 吉川栄一:岳人(1997.08)P.56-P.59 私を夢心地にしてくれる沢旅三選 白神山地・赤石川/南焼石連峰・小出川/森吉山・桃洞沢.

*2 森吉山野生鳥獣センター:森吉の自然 紹介ビデオ「ブナの森の楽しい仲間たち」より

松月旅館の脇。

祠の隣に、碑が立っています。

明治10年に立てられたもので、金勢大明神と書かれています。*1

桐萩に女郎屋ができた頃に立てられたものです。*1

【参考文献】

*1 三戸町史編集委員会:三戸町史 中巻(三戸町,1997)P.384-P.385

男根の神輿の後に、各町内会の山車が続きます。先頭は「二戸駅前中央町内会」です。

山車の背面には、「がんばろう岩手 金勢様」と書かれ、鳥居、二戸の地酒「南部美人」の酒樽、そして、木製の男根が配置されています。

続く、「前田町内会」の山車の背面には、4本の木製男根。

最後の「六区町内会」。浦島太郎をモチーフにした背面の飾りつけには、男根が配置されています。

枋ノ木神社「金勢祭」の行列は、全酪工場前から出発します。

行列の先頭を行くのは、木製男根の神輿です。

亀頭部分。

約1時間で二戸駅に到着です。

金勢祭の時期、坊ノ木神社周辺には、大人向けの川柳が書かれた短冊が道のあちこちにぶら下げられます。

石の上にも3年。

老いも若きも69。

ウイスキーはトリス。

金勢祭の時期、坊ノ木神社周辺に手作りの行燈が飾られます。行燈の側面に書かれている標語がとてもユニークです。

坊ノ木神社周辺は、スクールゾーンになっている道沿いに、多数の標語が並びます。

「四十八手」は、「相撲の決まり手」や「性愛の体位」を教示してくれるもので、「ありったけのかけひきや秘術(広辞苑)」という意味から生じたものとされています。*1*2

AKB48やNMB48の「48」の由来は、諸説あるようです。

昔、アダルトビデオのタイトルに、「セーラー服と一晩中 (主演:よく締まるひろ子)」というのがあったような気がします。

【参考文献】

*1 三橋順子:性的なことば(講談社,2010)P.182-P.189

*2 白倉敬彦:春画で読む江戸の色恋 増補新版(洋泉社,2011)P.16

今回は、二戸(岩手県二戸市)の町並みと風俗を散歩します。

9月第3土・日曜日は、”やっちゃえ”枋ノ木(こぶのき)神社「金勢祭」です。

「金勢大明神」は、玉山村巻掘(まきぼり)に鎮座している金勢神社から御分神を持ち帰り、奉斉したと伝えられるもので、子宝の神様として広く信仰を集めています。(案内板より)

枋ノ木神社の御神体。金色に輝く男根です。

祠の近くにある男根。

旧末広亭横にあるお墓は、むかしから身寄りのない人のお骨が納められたと伝えられています。

明治の後半に入ってこの地が遊廓街になると、たくさんの芸者さんたちや彼女らが生んだ子供(水子)もこのお墓に入れられていました。昭和20年代の頃、このお墓にお参りすると勉強ができるようになるという評判がたち、願いをかけに多くの受験生やその家族がお参りにきました。*1

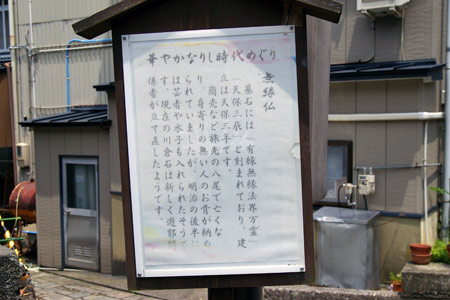

墓石の側面には「有縁無縁法界万零」。

裏面には、「天保三辰」と刻んであります。天保三年(1832年)は辰年で、天保14年の八尾絵図にも今の場所に石塔として描かれています。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)P.53

ミツカン酢の工場(写真奥)からJR半田駅方向に向かって、新川という川が流れていましたが、現在は、銀座通りの思案橋まで蓋をしてしまって、川とは分からなくなってしまいました。現在の思案橋は、東側だけ欄干があって橋のように見えます。*1

反対側の西の方を見ると、橋には見えません。

欄干には、「思あんばし」と書かれています。

この橋から北側が銀座通りで、駅前の大歓楽街でした。戦前には、料亭、カフェ、飲み屋、芸者置屋、飲食店、旅館などが100軒以上軒を連ねていました。知多半島の南から来た人たちが、自分の懐を見て、「もう1軒行こか、カカのところへ帰ろうか」と悩んで思案した橋だから「思案橋」と名前が付けられました。*1

【参考文献】

*1 片山市三:半田の轍(一粒社出版部,2008)P.17-P.18

中山道を北上し、大岩不動の前過ぎて少し行った右側の斜面に眞清神社があります。現在は詣でる人も少なくなり忘れられた存在ですが、明治から昭和にかけ社前はには人の絶え間がなく、その大半は花街の姐さんたちでした。拝殿に向かい合って、あずまや風の舞殿がありますが、当時は竜や大黒さまや花魁などの華やかな飾り物に包まれ、艶めかしい歌弦のひびきや酒盛りなどが行われました。*1

拝殿の脇に、夫婦岩があります。

案内板によりと、下諏訪遊廓の真寿美楼の中庭あったものが、こちらに移されたそうです。

寄進者には、女性の名前がずらりと並んでいます。

【参考文献】

*1 両角俊一,増沢光男:下諏訪歴史散歩(下諏訪歴史散歩刊行会,1984)P.110

芸妓置屋指定地の区域内にある豊川稲荷社。「大正期の湯田町の復元図」*1 によると、豊川稲荷の両隣は、置屋の「八重木」、「末広料理」、さらにその隣に、置屋の「新喜久の家」が並び、通りの南側には、置屋の「金枡」「大寿」と置屋が密集していました。

玉垣には、「下諏訪料芸組合」と刻まれています。

狛犬の台座には、「下諏訪芸妓置屋」と刻まれており、置屋の名前が連なっています。

「常盤家」「住吉」「八重本」は、「大正期の湯田町の復元図」*1 に名がある置屋です。

【参考文献】

*1 小林茂樹:写真が語る下諏訪の百年(ヤマダ画廊,1979)P.131

旧下諏訪遊廓内にある塚田神社。

遊廓が寄進したと思われる燈籠が2基あります。

「献燈 恵比寿」と書かれています。「下諏訪町明細図」*1 に記載されている遊廓の「エビス」が献燈したものでしょうか。

風化していますが、「大増樓」と書かれているように見えます。

【参考文献】

*1 下諏訪町明細図(玉港堂,1913)

長野駅前の繁華街にあるスパゲッティの店。

店の窓は、店主の趣味でしょうか、置き物のコーナーになっています。

木製の男根。

外国製の置き物でしょうか。

善光寺の近く、鶴賀田町に田面稲荷神社があります。

往時隆盛であった権堂遊廓の芸妓衆の信仰心に支えられ、 心願が叶う(願いが叶う)と鐘鋳(かねい)の叶うと同音であることから、「願が通ずる」と信じられ、 信仰を集めてきました。(案内板より)。

境内の奥まったところにある常夜燈。

「長野遊廓貸座敷中」。権堂遊廓の関係者が寄進したもののようです。

玉垣には、「長野料芸組合」「長野芸妓下宿組合」の名があります。

今回は、長野(長野県長野市)の町並みと風俗を散歩します。善光寺本堂の左側を進んだ突当りの位置に、吉原の遊女「高尾太夫」の供養塔があります。

高尾太夫とは、江戸時代、新吉原京町一丁目※1 の遊廓「三浦屋」の名妓につけられた名で、11人ほどが名乗ったことが判明しています。*1

銘文は、「浄誉林清善女 光誉道恵覚位 願主 三浦屋四朗左衛門 武州江戸浅草」。善女(ぜんにょ)とは、遊女だけに付けられた法名で、境内で善女という銘文は、この燈籠だけです。*2

灯籠は、江戸吉原の三浦屋が奉納したものです。*2

嬉野市塩田町大字大草野長谷。嬉野温泉からは、約4km北側の場所です。

数年前まで、この場所に、嬉野武雄観光秘宝館がありました。

現在は太陽光発電の施設になっています。

嬉野武雄観光秘宝館は、最新のエレクトロニクス技術の粋を集めた大セックスワンダーランドとして開館し、営業中の秘宝館の中では、展示数、内容、スケール、全てにおいてNo.1でした。*1

オープン当初から約10年間は、入館者数は順調に推移しましたが、1990年に高速道路・長崎自動車道の大村ICー武雄北方IC間が開通すると入館者数が次第に減っていきました。*2

P.34

現在、営業中の秘宝館の中では、展示数、内容、スケール、全てにおいて…

P.112

オープン当初から約10年間は、入館者数は順調に推移した。しかし、199…

JR行橋駅から平成筑豊鉄道田川線で3つ目の駅の豊津で下車。そこから徒歩10分の行橋市天生田(あもうだ)に、清地(すがち)神社があります。

参道、一ノ鳥居の前に一対の狛犬が奉納されています。前肢を曲げて玉の上にのせているという容姿のもので、高さは1メートルぐらいです。

向かって左側の吽(うん)像(口を閉じている方)の股間には、20センチ程の男根が刻まれています。*1

向かって右側の阿(あ)像(口を開いている方)。

阿(あ)像の股間には、長さ4センチの陰物が刻まれています。*1

【参考文献】

*1 阿部通良:九州性崇拝資料(私家版,1963)P.241-P.242

豊沢町の東側。裏町の南端に、御旅所跡があります。現在、この場所には、石柱が建っています。

御旅屋は、まつり(花巻祭)の間、神輿(ご神体)が神社を出て宿とする場所で、花巻まつりの際も、露店や見世物が、広場に集まり、賑わいをみせました。宮沢賢治の童話「祭りの晩」に登場する「お旅屋」は、この御旅屋モデルと考えられています(豊沢町の案内より)。

鳥谷崎神社の碑。観音祭を起源とする花巻祭は、鳥谷崎神社の祭礼としてとして行われるようになりました。

お旅所の前には、芝居劇場の「朝日座」がありました。現在は、昭和50年代にオープンした「ホテル花城」が建っています。*1

遊廓があった裏町の通りを南下した突き当たりに御旅所あり、その隣に朝日座がありました。

【参考文献】

*1 鎌田雅夫:花巻・北上・遠野・西和賀の今昔(郷土出版社,2010)P.94

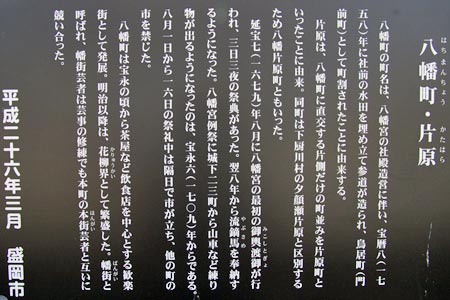

今回は、盛岡(岩手県盛岡市)の町並みと風俗を散歩します。

現在も繁華街となっている八幡町の始まりは、八幡宮に参詣する人たちに飲み食いさせるためのお茶屋からでした。八幡町が賑わい、町並みが整う頃には、津志田からの遊廓の移転もあり、明治時代になると、八幡は花柳街として繁栄しました。「明治末期の八幡町かいわいの町並み」を見ると、遊廓(貸座敷)と料亭が混在していたことがわかります。料亭と遊廓は、はっきりと区別されていました。*1

八幡宮には、盛岡の納札(千社札)の同好者の集まりの「万札会」が奉納した額が残されています。*1

その額を見ると、八幡町の遊廓の妓楼名がたくさん出ています。*1

八幡宮に設置されている案内板。八幡町が歓楽街として繁栄した経緯が書かれています。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語第2集 八幡町かいわい(熊谷印刷出版部,1974)P.30-P.31,P.90-P91,P.124,付図「明治末期の八幡町かいわいの町並み」

大沢温泉にある金精神社。

ここには、男根が2体祭られています。

金勢神社の御神体。重さ150kg、長さ1.4mのケヤキの金勢様と呼ばれる男根です。

こちらには、石でできた男根が祭られています。

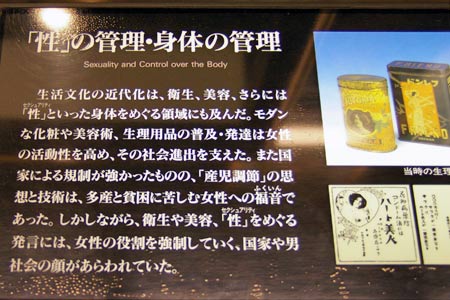

「性」の管理・身体の管理の展示コーナー。生理用品の普及や政府の産児制限に関する展示が行われています。

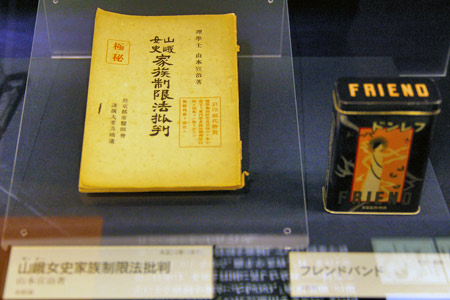

山本宣治著「山峨女史家族制限法批判」。表紙に極秘の文字が見えます。アメリカ人のマーガレット・サンガーは、女性が自分の体と避妊についての知識を獲得し、生む生まないを自分で選べるようになることが、女性の自由と解放のための絶対条件であると考え、「出産調整」の名のもとに避妊知識を広める運動を立ち上げました。「山峨女史家族制限法批判」は、性科学者の山本宣治が、学術研究用の非売品というかたちで出版したもので、5~6年のうちに、5万部以上が全国に出回りました。*1

その右隣に、「フレンド月経帯」の缶が展示されています。「フレンド月経帯」は、松竹の看板美人スター・高杉早苗を宣伝に起用し、「飛んでも跳ねても安全第一」というキャッチフレーズが都会の女性に受け、爆発的にヒットしました。*2

コンドームが普及する以前、産児調節運動の中で推奨されたのは、ペッサリーや避妊ピンでした。その避妊ピンの原理(子宮内に異物があると受精卵が着床しないという原理)をもとに、京都の医師太田典礼が開発したのが「太田リング」です。*1

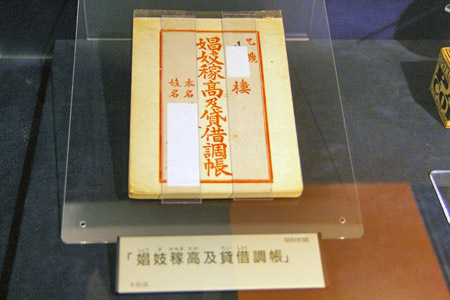

娼妓稼高及び貸借調帳。

【参考文献】

*1 荻野美穂:「家族計画」への道(岩波書店,2008)P.29,P.43,P.45,P.61-P.62

*2 小野清美:アンネナプキンの社会史(JICC出版局,1992)P.89-P.90

福島市民家園の展示コーナー。民家のくらしをメインテーマにした展示が行われています。

高さ50cmはありそうな、大型の木製の男根。

男根についての説明書きはありません。

数本の男根が陳列されています。

かつての堀の内集落の中心地に蚕影山神社があります。

「相模の三マラ」として有名な男根石(別の場所から移されたもの)が頑丈な金属製の檻に守られて鎮座しています。

とても巨大(高さ1m近く)な男根です。

道祖神を説明する石碑があり、この男根石が、県道「田名バイパス」建設に伴い、この地に移設されたことなどが説明されています。石碑の台座は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

県道48号線の半在家バス停近くに、半在家山王神社があります。

本殿の脇に数多くの石棒が並んでいます。

高さ40cmほどの男根石。

隣は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

田名地区にある田名八幡宮の裏手にある祠の脇に、じんじい石、ばんばあ石、めかけ石、なるものが鎮座しています。

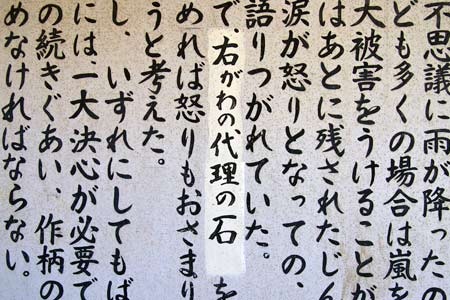

昔から、日照り続きとなって水不足となった時、ばんばあ石を相模川に沈めると、不思議と雨が降りました。しかし、ばんばあ石を沈めた後、ひとり残されたじんじい石が寂しがり、泣いた涙で大洪水がおこり、大被害を受ることになりました。そこで、ばんばあ石を沈めた時もじんじい石が寂しがらないように、「めかけ石」を置いたそうです。

現在、めかけ石には、「代理石」と書かれています。

説明板の説明文も「代理の石」という表現が使われています。この記述の部分だけが修正された痕跡があります。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.32