本庄市中央に、密教の聖地として知られる普寛霊場があります。

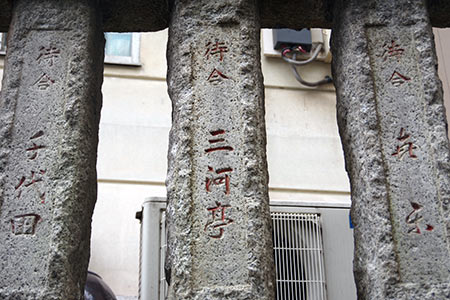

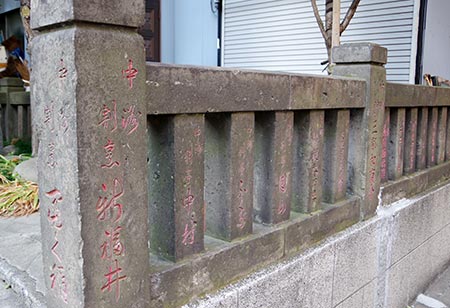

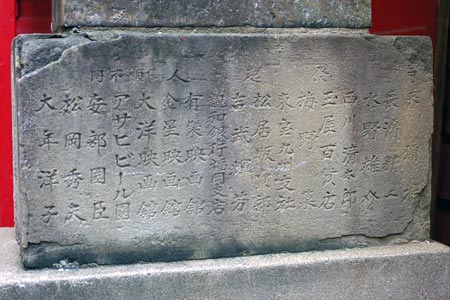

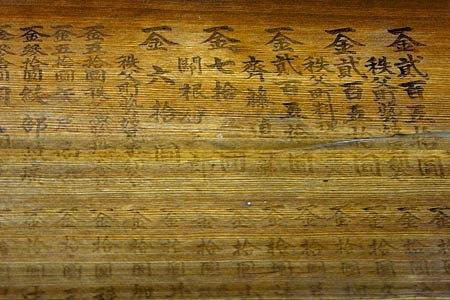

本庄普賢様の玉垣には、江戸の昔から公家や大名に始まり、町火消し、日本橋、築地、神田の市場関係者、吉原遊廓の遊女に至るまで上下の別なく名前が刻まれています。*1

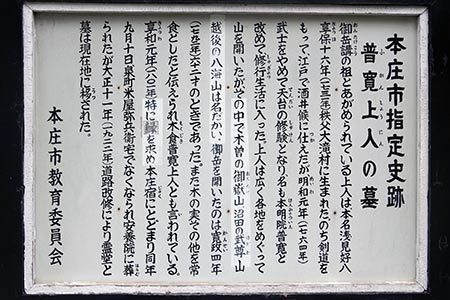

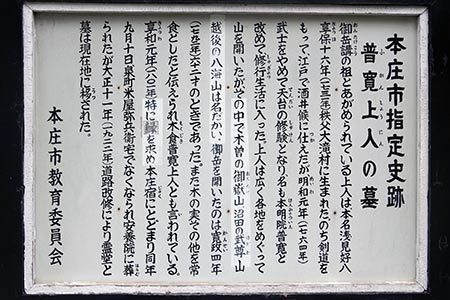

普寛様は、京保16年(1731)に生まれ、享和元年(1801)に本庄の地で亡くなりました。*1

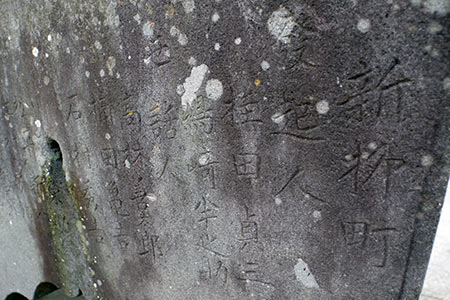

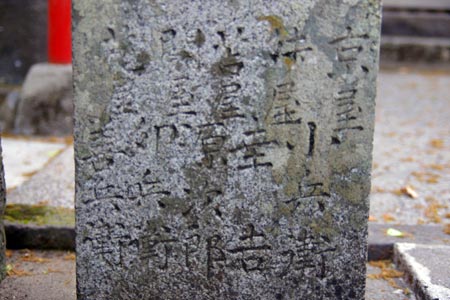

新吉原の楼名が刻まれています。

本庄市中央に、密教の聖地として知られる普寛霊場があります。

本庄普賢様の玉垣には、江戸の昔から公家や大名に始まり、町火消し、日本橋、築地、神田の市場関係者、吉原遊廓の遊女に至るまで上下の別なく名前が刻まれています。*1

普寛様は、京保16年(1731)に生まれ、享和元年(1801)に本庄の地で亡くなりました。*1

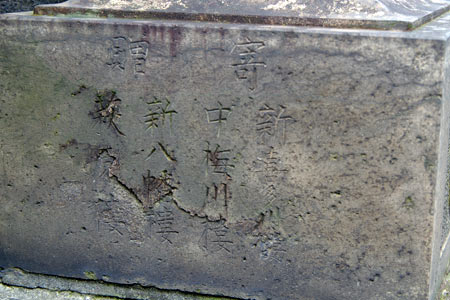

新吉原の楼名が刻まれています。

天神町にある玄法院。

入口を入ったところに、手水石が置かれています。

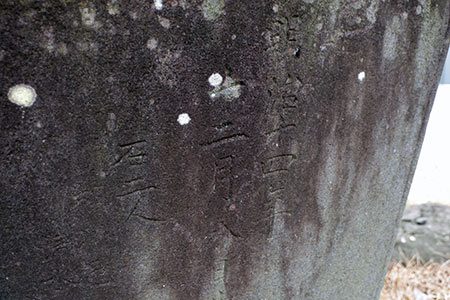

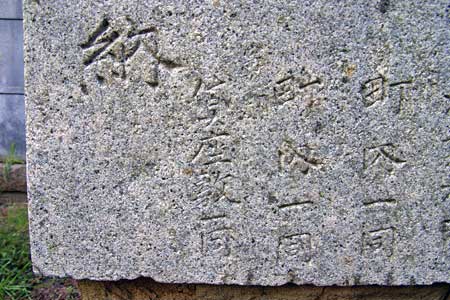

水盤の裏側に「新柳町 発起人」と書かれています。新柳町には、かつて遊廓がありました。新柳町遊廓があった場所は、ここから徒歩3分ぐらいの場所です。

明治3年(1870年)甲府役所からの命令で、旧来の柳町にあった旅籠屋が移り「新柳町遊廓」ができました。*1*2

明治9年、貸座敷制度ができると、遊廓の各業者は庭園などに趣向をこらし、知識人の社交の場としても利用されるようになり、甲府遊廓の隆盛時代となりました。その後、明治40年の大火をきっかけに穴切に移転しました。*1

手水石は、明治14年に奉納されたものです。新柳町の隆盛を感じるものと言えそうです。

若松飲食店街の入口に諏訪神社があります。

大正10年に建てれた玉垣。商店や芸妓家、待合の名が刻まれています。

三河亭は、「三浦繁昌記」*1 に記載のある待合です。

まからぬや洋品店。

成田山新勝寺脇にある弁財堂。

入口を入った塀に、洲崎遊廓の楼名が刻まれています。

こちらも「東京洲崎遊廓」と刻まれています。

船橋市、キャバレー大宮。

JR成田駅東口を出たすぐ北側。権現神社の裏側に高台のような土地があります。そこに石碑が集まった場所があります。

市川八百蔵(やおぞう)、市川高麗蔵(こまぞう)など、歌舞伎役者の名跡が刻まれています。

一番左側には、浅草雷門 三定。※1

石の塀には、楼名など、おびただしい数の名前が刻まれています。

高台の北側。

京成電鉄大神宮下駅を下車。100mのところにある船橋大神宮。

船橋大神宮は、横浜の廓の業者たちが講をつくって詣でました。*1

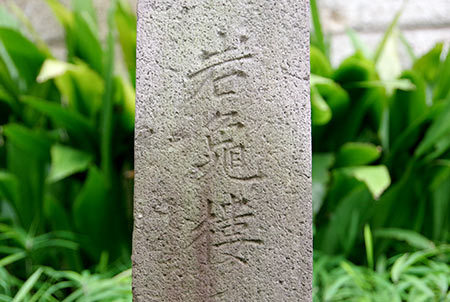

岩亀楼 庄八と彫られた玉垣。

岩亀楼寄進の玉垣が残されています。

浅草橋のJR総武線高架の近く。

江戸時代の創建されたとされる石塚稲荷神社があります。

入口の門柱には、柳橋芸妓組合、料亭組合の名が刻まれています。

料亭の名が刻まれた玉垣。

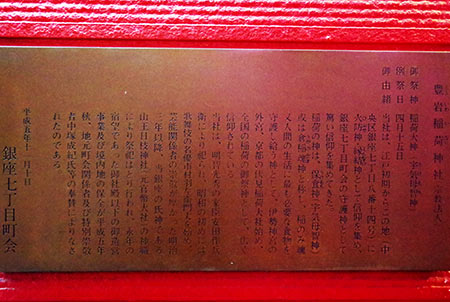

銀座七丁目に130年以上も前の煉瓦街建設のときにできた、最も銀座らしい路地空間がいまも健在です。*1

この路地は、煉瓦街建設のときにつくられたI型路地で、銀座通りや裏通りに面する通用口として機能し続けてきました。Ⅰ型路地を進むと、朱色に塗られビルの壁のところに豊岩稲荷があります。この稲荷は古くから水商売の人たちの信仰されてきました。*1

お稲荷さん。お供え物の油揚げは豊富です。

江戸時代初期からある稲荷神社です。

銀座三越の屋上。

中央がお堂。左側に石像があります。

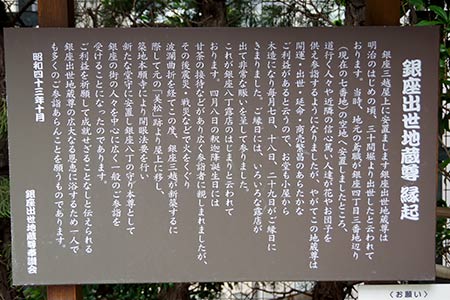

お地蔵さんは、現在の三越の裏手にあたる空地にあって、人々の信仰の対象になっていましたが、戦後になると、お地蔵さんは、キャバレー「美松」※1 の中庭につくられた祠に安置されました。ところが、昭和27年の秋に「美松」が火事に遭い、お地蔵さんは行き場をなくしました。昭和43年になってやっと安住の地を三越屋上に得ることができました。*1

お堂の中には、小さなお地蔵さん。

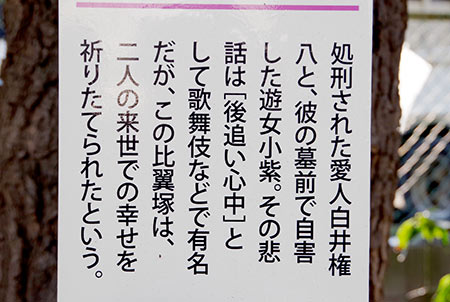

目黒不動尊前にある比翼塚。

江戸情緒「目黒比翼塚」と書かれた看板。

比翼塚は、白井権八と遊女小柴の来世での幸せを祈りたてられたものです。

とんかつ八千代※1 の名が刻まれています。

中野区弥生町(中野新橋を流れる神田川の南側)にある藤神稲荷神社。

石碑には、戦前は、夜店等が出て賑やかだったことが書かれています。

中野新橋三業組合寄進の玉垣。

料亭「とんぼ」、料亭「寿楽」*1 でしょうか。

花街の範囲は本町三丁目の2~11番地までと本町5丁目の2~6番地で、本郷氷川神社手前まででした。*1

本町3-8ー5のカーサアルハムブラマンション脇。

三業組合が信奉した悠池弁天社が建っています。

弁天社。

中央区日本橋中洲11−1にある金刀比羅宮。

江戸時代の明和8年(1771)に中流を埋め立て中洲ができ、天明7年(1787)に吉原が火事で焼けた後、ここが遊廓街となり大繁盛しました。*1

中洲の割烹が寄進した玉垣。

芳町芸妓組合。

元明治座社長の新田新作。

大相撲を廃業した力道山は、新田新作に引き取られました。*2

西蒲田7丁目にある御園神社。

玉垣に蒲田の地元企業など寄進者の名前が刻まれています。

元東京都知事の石原慎太郎氏。

ホテル王城。

ホテル王城は、当時でも数少なかった回転ベッドを備えた昭和のエロスが色濃く漂う老舗ホテルでした。*1

現在、ホテル王城は、別のホテルに建て替わっています。

旧吉原遊廓の東側。台東区東浅草2丁目にある春慶院。

ここに、万治高尾の墓があります。

墓には「万治」の文字が確認できます。

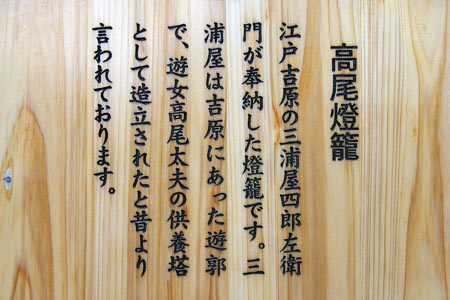

高尾太夫は、吉原の代表的名妓で、この名を名乗った遊女は十一人いたともいわれますが、いずれも三浦屋四郎左衛門方の抱え遊女でした。(案内板より)

国道14号(千葉街道)の鷺沼1丁目の交差点にある樋ノ口弁財天。後ろに見える煙突は銭湯の鷺沼温泉※1 です。

樋ノ口弁財天は、歌手の中村晃子が再建したそうです。中村晃子は、1968年に「虹色の湖」にてレコードデビューし、80万枚を超える大ヒットを記録した地元出身の歌手です。生家もこの近くにあるそうです。

樋ノ口弁財天には、鳥居と祠の他に立派な庭園があります。大きく育った錦鯉が数匹泳いでいます。

周囲は住宅街です。

正岡子規文学碑(お行の松)がある場所にある不動尊。

寄進者の名が刻まれた玉垣。

根岸三業会の名が残っています。

料亭らしき屋号。

鶯谷の元三島神社。

ラブホテル街の中にあります。

神社の玉垣に鶯谷旅館組合の名前があります。

大塚角萬。テレビCM「おおつかあ かどまーん。」を思い出します。

道後温泉駅前にある道後稲荷神社。

百度石。

大阪南地が寄進した玉垣。

南地は、1872年に指定された五花街(曽根崎新地、南地、新町、堀江、松島)の一つで、五花街のうちでも華やかで濃艶な花街でした。*1

他にも、料理屋が寄進した玉垣があります。

八丁通り(武蔵の警察署の前の通り)から三鷹駅北口に至る一画は、スナックや飲食店が集まる八丁商和会*1 のエリアで、かつての特飲街があった場所※1 もこのエリアに含まれます。

周囲は、高層マンションや居酒屋チェーンの本社ビルなどが建ち並びます。

駐車場脇に、ひっそりと佇む八丁稲荷。

八丁の名が残る稲荷神社です。

特飲街の女性たちも信仰したのかもしれません。

鯖江市旭町2丁目にある弁財天(弁天堂)。

江戸時代中期に鯖江藩ができて、街道沿いの鯖江の町には、武士や用人たちをはじめ人々が集まり、町は栄えました。*1

やがて、清水の湧き出る弁天様の境内には、夜な夜な弁財天のような美しい夜鷹が出没し、賑わいだしました。すると、これは風紀上良くないと、そのわずか東の清水町の外れの今の柳町の一角に通称「弁天」と呼ばれる鯖江の遊女街が造られました。*1

弁財天の前は、「弁天パーク」と名付けられた駐車場のスペースになっています。

本堂。

肴町の花街の南端にある初引稲荷神社。玉垣には、花街の関係者の名が刻まれています。

大きな文字で「町子」と刻まれています。

料理屋の屋号が刻まれています。

芸妓屋寄進の玉垣。

戦後の本櫓町丁には、料亭、芸者置屋が六十軒も並び、花柳界の中心町としての面目を保っていましたが、それも徐々に減り、平成不況が廃業に拍車をかけ、面影は薄れました。*1

現在は、隣接する立町のラブホテル街がこの付近にも進出し、新旧が混在した町並みになっています。

本櫓町丁のかつの本材木町側(西側)に、紫稲荷大明神があります。

奉納額。

寄進者のほとんどは、接客業関係です。

【参考文献】

*1 河北新報出版センター:忘れかけの街・仙台(河北新報出版センター,2005)P.36-P.37

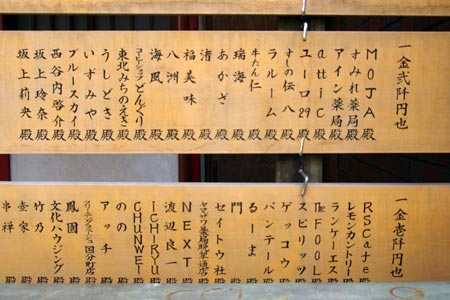

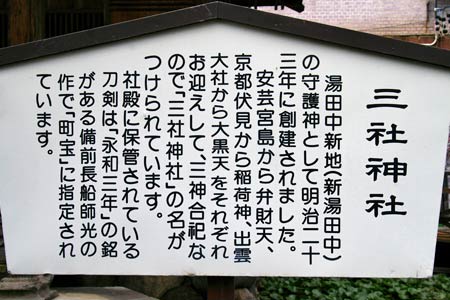

今回は、湯田中(長野県下高井郡山ノ内町)の町並みと風俗を散歩します。

湯田中新地の入口に位置する三社信者は、湯田中新地の守護神です。

祠脇の池の中央の石。

三社神社の西側に湯田中遊廓がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 長野県(東京交通社,1926)

氷見市街の丸の内。富山第一銀行氷見支店西側の交差点の角に、小さな公園があります。

ここは、かつて愛宕神社があった場所で、公園の隅には、小さな鳥居が残っています。

「愛宕神社跡」の碑。

この付近は、元「有磯新地」と呼ばた遊廓地で、大正期から昭和10年代にかけて多数の貸座敷や妓楼、料理屋などが軒を列ねて賑わいましたが、昭和13年の氷見町大火により罹災しました。*1

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.30

羽衣遊廓があった一画にある稲荷神社。

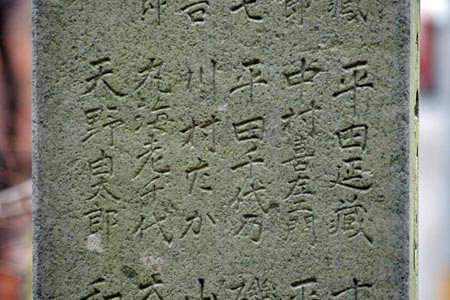

遊廓創立の記念碑に、深島平蔵、八島三𠮷の名が刻まれています。

八島三𠮷さんは、高岡市百姓町の出身で、大阪角力の大関(角力名猫又三吉)に出世し、帰郷後、下川原町の料亭八島屋の主人公となりましたが、大火の後免許となった羽衣遊廓へ移転、イの一番に八島楼を開業しました。

羽衣組合一同。

羽衣遊廓は、明治、大正、昭和の60年にわたり栄えた八島楼をはじめ、古曼、木下、煙草森、松島、米谷、寺西、大丸中八、松野など48軒が大繫昌しましたが、昭和33年の売春防止法施行とともに廃転業しました。

【参考文献】

*1 高岡史談:高岡史話(高岡史談会,1965)P.45

三日市の桜町の旧遊廓内にある稲荷神社の琴平社。

境内には狛犬が鎮座しています。

狛犬の台座。「三日市検番組合」と読めます。

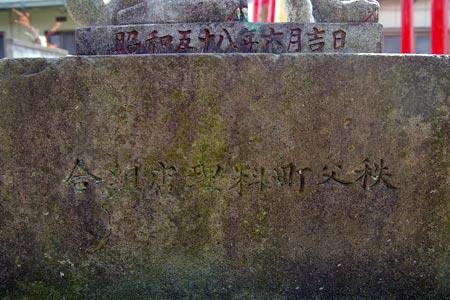

昭和十一年の建立です。

新天地カフエー街の中心部にある稲荷神社*1 玉垣は、新天地カフエー組合が寄進したものです。

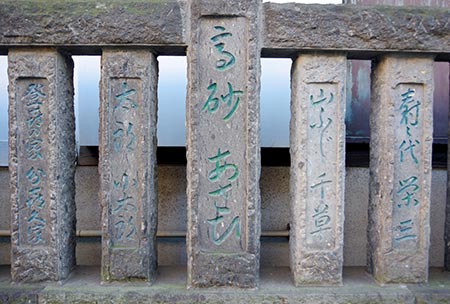

第二千鳥、二葉、高砂、ハトバの屋号が刻まれいます。

大和、三笠、三ツ和、ラッキー。

若松、笹本、スカイ。

今回は、磯子(神奈川県磯子区)の町並みと風俗を散歩します。 JR根岸駅から東へ約500m。八幡橋近くにある八幡神社。

境内にある大きな石碑。上部に鉄球が載っている奇妙な形のです。

磯子「二業組合」「芸妓組合」の名が刻まれています。

磯子二業組合の組合長の葦名金之助などの名前が刻まれています。

新地町にある稲荷神社。

昭和13年に建てられた石柱。

寄進者に、中村楼の関係者と思われる中村喜左衛門*1 の名があります。

境内からは、かつての遊女町が見渡せます。

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90(新地遊廓街の写真の説明文に「中村喜左衛門氏所蔵」と記されています。)

焼津市中港5丁目にある宗像(むなかた)神社は、弁天という地名の由来となった神社です。当社は天正年間に海上安全のために祀ったのが始まりで、かつての弁天公園のあたりにありました。弁天公園の近くには、有名な料亭があって、客は船遊びに興じました。現在の社殿は、その後の埋め立てが進んだところに移されたもので、脇には平和プールが作られました。*1

宗像神社の社碑。

「神仏分離のため、明治3年に弁財天を宗像神社に改めた」と書かれています。

平和プールがあった場所は社殿の隣(写真の社殿の向こう側)。*2

弁天公園は、現在は港になっている場所(写真奥の方向)にありました。*3

【参考文献】

*1 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.470-P.471

*2 東海善隣出版社:焼津市(東海善隣出版社,1972)P.68

*3 海上保安庁:焼津港 三崎港(海上保安庁,1957)

新川二丁目にある「於岩稲荷田宮神社」は、四ツ谷の 「於岩稲荷田宮神社」同様、「東海道四谷怪談」の主人公「お岩」の伝承を持つ神社です。新川二丁目の田宮神社は、歌舞伎俳優の初代市川左団次が明治の中頃、芝居小屋の近くに置きたいと希望して生まれました。*1

花柳界や歌舞伎関係などの人々の参詣で賑わいました。

明治座寄進の賽銭箱。

鳥居。この参道の奥にはお百度石と稲荷社があります。

【参考文献】

*1 塩見鮮一郎:四谷怪談地誌(河出書房新社,2008)P.13-P.14

新川1丁目8付近は、最も待合と芸妓屋が集中していた場所でした。*1

周囲のビルに囲まれて新川大神宮があります。

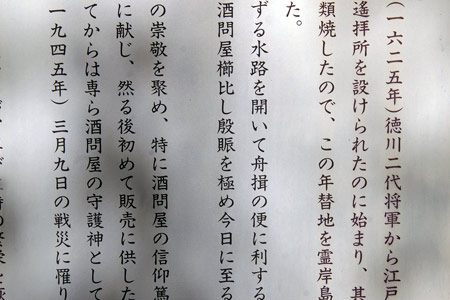

新川大神宮は、寛永2年創建の古社で、明暦の大火後、現在地に移転し、酒問屋に信仰されました。*1

新川は、隅田川に通じる水路を有することから、酒問屋が櫛比(しっぴ)し、殷賑を極め今日に至るまで酒類の一大市場となりました。(案内板より)

新川の花街は、船問屋、酒問屋が接待で繁昌した花街でした。*1

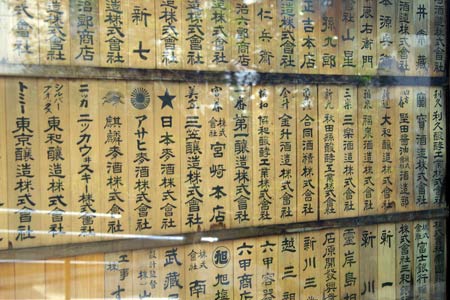

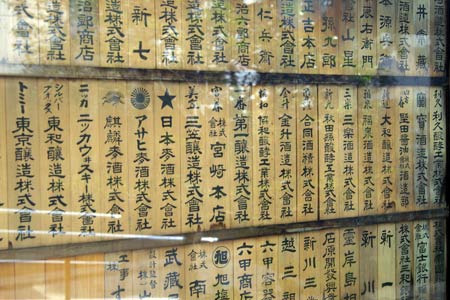

寄進者のほとんどは、酒問屋です。

【参考文献】

*1 上村敏彦:東京花街・粋な街(街と暮らし社,2008)P.117-P.118

磐井川を渡ったところの山目市民センターの隣に小さな神社(八雲神社)があります。

ここに、かつての花川戸遊廓の遊女達が信仰した道祖神があります。*1

この道祖神(男根神)は、かつての花川戸遊廓の恵比寿楼の隣にあったものでです。*1

お堂に安置されている男根。

【参考文献】

*1 花川戸遊児:いちのせき花柳界と花川戸遊廓(さとうまさはる後援会,2007)P.40

下ノ江の旧遊廓街にある綿津見神社。

百度石があります。

下ノ江の遊廓は6軒あって、娼妓は30人。妓楼は、花屋、永楽屋等が有名でした。*1

昭和10年、下ノ江を野口雨情が訪れています。一行は、花屋のはなれに落ち着きました。このはなれ座敷は、岩の上にあって津久見島をみはるかす素晴らしい風景でした。

花屋には、「潮来汐去」「花屋楼にて雨情」の横額が保存されています。花屋の離れにて汐の満干にによる岩場の変化が特に興味をひいたものであった。*2

京屋小兵衛は、「下ノ江出店の始」*3 に記載のある名です。

下ノ江港遊廓は大分県北海郡下ノ江港字下ノ江に在つて、九州日豊線下ノ江駅から…

P.582

下ノ江港は帆船時代の風待ちの港であり、5万石城下臼杵の港でもあっ…

P.216

北野天満宮には、遊廓から寄進された玉垣が何本も立っています。*1

この付近にあった北野新地は、周囲を墓地に囲まれ拡張できないため、明治8年、移転して旭廓となりました。*2

玉垣に大正6年と刻まれているので、旭廓ができた後に寄進されたものです。

「本家長壽楼」の玉垣。他に、「分家楽長壽楼」と刻まれた玉垣もあります。

「本家長寿楼」は、旭廓の日吉町にあった遊廓の屋号です。長寿楼は、たくさんの分家があったらしく、「新長寿楼」「楽長寿楼」「盛長寿楼」「清長寿楼」「繁長寿楼」がありました。*3

「福岡楼」「金波楼」「新金波楼」は、旭廓の大門町にあった遊廓の屋号です。*3

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.29

*2 愛知県郷土資料刊行会:名古屋市史(愛知県郷土資料刊行会,1979)P.417

*3 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.83-P.84「全国遊廓案内」

かつての稲栄遊廓の敷地の中央部に位置する錦神社。

灯籠には、転倒防止のための金具が取り付けられています。

台座に妓楼の名前が刻まれていますが、金具のために隠れてしまっていて、かろうじて「楼」という文字だけが見えます。

昭和7年建立の鳥居には、寄進者の「福本バー」の名が刻まれています。「福本」は、「稲栄錦町遊廓明細図」*1 にも屋号が記載されています。稲栄遊廓には、妓楼の他に「バー」が存在していたようです。

大正2年の「新愛知」に、次のような記載があります。*2

「其の外に(妓楼のほかに)、揚屋といふのが、福本、橋本、明月の三軒、揚屋といっても此廓のは余程、他とは趣が異なっていて、店頭には駄菓子も売て居れば、酒肴も並べてあるといふ始末、謂わば娼妓と客が摘み喰いをしながら、狭隘(せまくる)しい二階の一室で私語喃々(なんなん)の幕を演じやうといふ、よく都会の裏町などにみるポン屋式揚屋に過ぎないのである。」

【参考文献】

*1 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

*2 阿部英樹:百年前の中京名古屋 愛知県遊廓地域資料集(勁草書房,2016)P.188「『新愛知』大正2年10月14日」

大国魂神社の拝殿前。

飯盛旅籠だった杉嶋屋が寄進した天水桶が残されています。*1*2

大国魂神社の末社の巽神社。

神灯の右側の一基に、「福本屋内喜以」とあり、田中屋、杉島屋の抱女と連名になっています。寄進者の福本屋源太郎は、安政年間より幕末まで飯盛旅籠をやっていました。*2

福本屋源太郎は、旅籠「福本屋」を開業した八九三(やくざ)でした。府中宿は、大国魂神社の祭礼と飯盛旅籠があったことが、八九三(やくざ)の発生を促進しました。*3

【参考文献】

*1 府中文化振興財団府中市郷土の森博物館:甲州街道府中宿 府中宿再訪展図録 改訂(府中文化振興財団府中市郷土の森博物館,2008)P.45

*2 比留間一郎:府中市立郷土館紀要 第2号 P.20-P.29「府中宿の飯盛旅籠ノート」

*3 比留間一郎:府中史談第10号(府中市史談会,1983)P.34-P.45「府中宿の八九三」

東京四谷三丁目にある「お岩稲荷陽運寺」。四谷怪談で有名な「お岩さん」 を祀っています

「新宿二丁目カフェー事業..」寄進の玉垣。隣には、荒木町三業の名前もあります。

新宿二丁目「遊楽」「初夢」。

新二、メリー、うらら、ひとみ..。

荒木公園から坂を下ったところにある津の守弁財天。

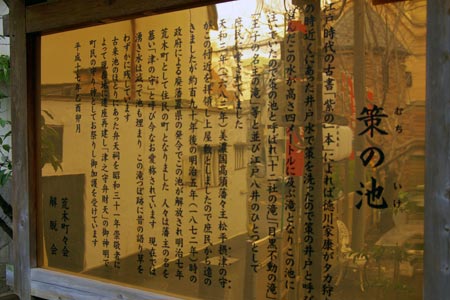

弁財天の祠の脇には、策(むち)の池があります。

津の守とは、江戸時代、このあたり一帯に松平摂津守(美濃高須三万石)の屋敷があり、邸内に滝があったことから、摂津守の一字を略して「津の守の滝」と呼びました。また、この池の付近に「策(むち)の井」と呼ばれる井戸があり、滝壺の池を「策の池」と呼びました。*1

明治になってこの庭園が庶民に公開されると、天然の滝があることが評判になり、池の周辺に茶屋が開店し、明治6年、この滝の上に「桐座」という芝居小屋ができたのをきっかけに、料理店が次々と開店し、これが後年の「荒木町三業地」に発展しました。このようにして周辺地が市街地化されたためか、滝の水量が減り、池の周辺は急速に寂れていきました。*1

【参考文献】

*1 安本直弘:四谷散歩(みくに書房,1989)P.32-P.33

西勝楽町の南側にある神明社は、角館の総鎭守です。

石垣柵全部寄進と彫られた玉垣。

旧遊廓の西勝楽町の中で最も繁盛したのは竹屋で、常光院入口の北隣に建ち、この町で初めての木造三階という高楼でした。竹屋の楼主の藤田ツルは、太っ腹で温情の人でしたが、営業に逆らう行為に対しては厳竣でした。*1

晩年のツルは、因果な商売の罪滅ぼしと考えたのか、神社仏閣その他に多くの寄付を続けています。*1

【参考文献】

*1 小林定静:角館風土記(秋田文化出版社,1986)P.104-P.114

芸妓置屋指定地の区域内にある豊川稲荷社。「大正期の湯田町の復元図」*1 によると、豊川稲荷の両隣は、置屋の「八重木」、「末広料理」、さらにその隣に、置屋の「新喜久の家」が並び、通りの南側には、置屋の「金枡」「大寿」と置屋が密集していました。

玉垣には、「下諏訪料芸組合」と刻まれています。

狛犬の台座には、「下諏訪芸妓置屋」と刻まれており、置屋の名前が連なっています。

「常盤家」「住吉」「八重本」は、「大正期の湯田町の復元図」*1 に名がある置屋です。

【参考文献】

*1 小林茂樹:写真が語る下諏訪の百年(ヤマダ画廊,1979)P.131

旧下諏訪遊廓内にある塚田神社。

遊廓が寄進したと思われる燈籠が2基あります。

「献燈 恵比寿」と書かれています。「下諏訪町明細図」*1 に記載されている遊廓の「エビス」が献燈したものでしょうか。

風化していますが、「大増樓」と書かれているように見えます。

【参考文献】

*1 下諏訪町明細図(玉港堂,1913)

善光寺の近く、鶴賀田町に田面稲荷神社があります。

往時隆盛であった権堂遊廓の芸妓衆の信仰心に支えられ、 心願が叶う(願いが叶う)と鐘鋳(かねい)の叶うと同音であることから、「願が通ずる」と信じられ、 信仰を集めてきました。(案内板より)。

境内の奥まったところにある常夜燈。

「長野遊廓貸座敷中」。権堂遊廓の関係者が寄進したもののようです。

玉垣には、「長野料芸組合」「長野芸妓下宿組合」の名があります。

今回は、長野(長野県長野市)の町並みと風俗を散歩します。善光寺本堂の左側を進んだ突当りの位置に、吉原の遊女「高尾太夫」の供養塔があります。

高尾太夫とは、江戸時代、新吉原京町一丁目※1 の遊廓「三浦屋」の名妓につけられた名で、11人ほどが名乗ったことが判明しています。*1

銘文は、「浄誉林清善女 光誉道恵覚位 願主 三浦屋四朗左衛門 武州江戸浅草」。善女(ぜんにょ)とは、遊女だけに付けられた法名で、境内で善女という銘文は、この燈籠だけです。*2

灯籠は、江戸吉原の三浦屋が奉納したものです。*2

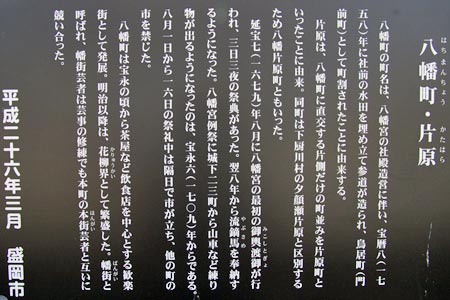

今回は、盛岡(岩手県盛岡市)の町並みと風俗を散歩します。

現在も繁華街となっている八幡町の始まりは、八幡宮に参詣する人たちに飲み食いさせるためのお茶屋からでした。八幡町が賑わい、町並みが整う頃には、津志田からの遊廓の移転もあり、明治時代になると、八幡は花柳街として繁栄しました。「明治末期の八幡町かいわいの町並み」を見ると、遊廓(貸座敷)と料亭が混在していたことがわかります。料亭と遊廓は、はっきりと区別されていました。*1

八幡宮には、盛岡の納札(千社札)の同好者の集まりの「万札会」が奉納した額が残されています。*1

その額を見ると、八幡町の遊廓の妓楼名がたくさん出ています。*1

八幡宮に設置されている案内板。八幡町が歓楽街として繁栄した経緯が書かれています。

【参考文献】

*1 盛岡の歴史を語る会:もりおか物語第2集 八幡町かいわい(熊谷印刷出版部,1974)P.30-P.31,P.90-P91,P.124,付図「明治末期の八幡町かいわいの町並み」

藤枝市街にある飽波神社。

狛犬の台座には、「藤枝町料業理組合」の名があります。

台座の裏側には、料亭屋の名前が刻まれています。

魚金楼、魚安楼などの名があります。

魚安楼(うおやすろう)は、藤枝静男の親戚にあたり、明治期の藤枝宿を代表する料亭でした。*1

藤枝静男の小説「硝酸銀」の中で料亭「魚宗楼」として登場します。*2

藤枝静男は、「硝酸銀」その他の作品で、魚安楼一族に流れる性的乱脈、淫蕩の血をあますところなく書きました。*3

【参考URL】

*1 藤枝市郷土博物館・文学館:小川国夫の書斎イメージ再現と新収蔵品資料展 藤枝宿の料亭「魚安楼」の徳利

【参考文献】

*2 講談社:現代の文学.10 (藤枝静男,秋元松代)P.109-P.144 硝酸銀

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.237 川西政明「解説 藤枝静雄の死ののちに」

酒蔵の「千代菊」の工場を右に見ながら南下すると、十字路の角に三光稲荷があります。

鳥居には、大正12年と刻まれています。

昭和5年発行の市街図*1 に記載のある料理屋「福元(福本?)」「扇屋」の名前が確認できます。

同じく、料理屋の「久本」

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

遊廓の近くにある開運稲荷神社。

願いがかなうとされる「こんこん様」の石像があります。

案内板の説明によると、遊廓の遊女も信仰したそうです。

「こんこん様」の台座に刻まれた「貸座敷一同」。

JR四ツ谷駅から大通りを迎賓館を左手に見ながら鮫洲橋坂を下り、右側の南元町公園に沿って右折すると、「せきとめ神」の祠があります。*1

鮫が橋地名発祥の地の碑

玉垣には、料理屋と思われる寄付の痕跡が確認できます。

江戸時代(宝暦以降、寛政改革で取り払いになるまで)鮫が橋は夜鷹の巣窟でした。江戸における出張売春婦としての夜鷹は、本所吉田町から出る女と、この鮫が橋の本拠を置く者に大別され、吉田町の私娼は手拭をかぶり、鮫が橋の女は手拭を用いませんでした。*1

【参考文献】

*1 花咲一男:江戸あらかると(三樹書房,1986)P.99-P.108

鬼脇にある日蓮宗妙泰寺。

かつて、境内には大正初期に建立された秋田谷稲荷明神の稲荷堂があり、鬼脇の遊廓の遊女が信仰していた時期がありました。*1

現在、妙泰寺の境内には、平成十年に新築された稲荷神社があります。

鳥居の奥に小さな稲荷堂があります。

【参考文献】

*1 工藤浄真:利尻研究(1986.05)P.11-P.25「利尻島における稲荷信仰」

深川の北側(江東区平野)の浄心寺に洲崎遊廓の関係者が寄進した供養塔があります。

カフェー組合の名。

貸座敷と刻まれています。

台座には、妓楼の屋号が刻まれています。

法善寺といえば、どこに寺があるのか解りずらいのですが、昔からの料亭街がはみ出してきて寺の存在は、薄くなっていますが、昼夜を問わず立ち込める線香の煙は存在感を主張しています。

この付近は、大坂五花街の一つ「南地」があった場所に含まれます。

玉垣には、「南地壽会芸妓紹介所」、「はじめの会芸妓紹介所」と刻まれいます。

「飛田大安」と刻まれた玉垣。

法善寺境内にある「夫婦善哉」。

勝富遊廓跡の近くにある須佐神社。

須佐神社本殿へ登る長い石段。

石段を登り切ったところの玉垣に「勝富楽園」の名があります。

玉垣は、左右にあって、反対側にも「勝富楽園」の名があります。

中島浜新地の近くに、小さな稲荷神社があります。

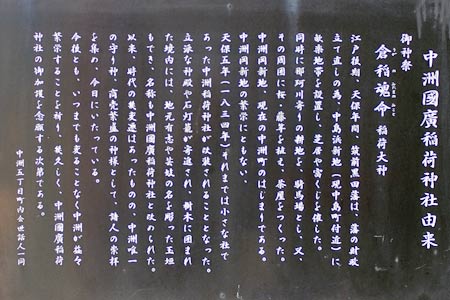

中洲國廣稲荷神社由来が記されている案内板。

江戸末期、天保年間、筑前黒田藩は、藩の財政立て直しの為、中島浜新地(現中島町付近)に歓楽地帯を設置し、芝居や富くじを催したのが、現在の中洲町のはじまりでした。

新地の繁栄にともない、天保5年(1834)それまでは小さな社であった中洲稲荷神社が改築され、立派な神殿や石灯篭が寄進され、境内には、地元有志や芸妓の名を彫った玉垣もできました。(案内板より)

現在はビルの谷間に埋もれてしまっています。

狛犬の台座に刻まれた寄進者にアサヒビール園の名があります。

アサヒビール園は、大正12年の中洲大火災の翌年に、跡地にできたビヤホールです。*1

【参考文献】

*1 咲山恭三:博多中洲ものがたり 後編(文献出版,1980)P.134-P.135

江戸中期、寄合町の遊女屋築後屋は、次第に勢力をのばし「角の築後屋」「中の築後屋」「新築後屋」「築武築後屋」と4軒もの店を構えるようになりました。うち、「中の築後屋」は、中の茶屋を開き、引田屋の花月楼とともに丸山を代表する茶屋(料亭)となりました。明治時期に入り築後屋は廃業。昭和46年に類焼、庭園だけになりました。*1

中の茶屋の庭園奥には、小さな祠があって、稲荷神をお祀りしています。中の茶屋の鎮守で、鳥居には「保食大神(うけもちのおおかみ)」記され稲荷神を表しています。*1

寛政2年(1790年)に奉納された手水鉢。 *1

築後屋の抱え(所属)の遊女・冨菊(とみぎく)の銘を見ることができます。*1

【参考文献】

*1 長崎文献社:長崎丸山に花街風流うたかたの夢を追う(長崎文献社,2007)P.26

今回は福知山(京都府福知山市)の町並みと風俗を散歩します。

福知山市街に鎮座する御霊神社は宝永2年(1705)の創祀の歴史ある神社です。

御霊神社の鳥居の脇に灯籠が2基。台座と柱の部分だけが残されています。

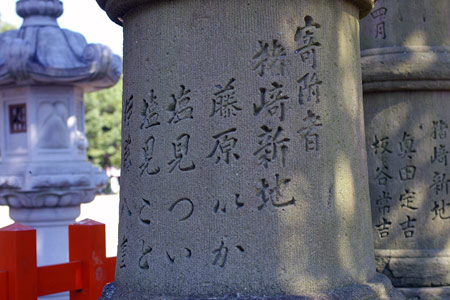

猪崎新地(福知山遊廓)の関係者が寄進した燈籠です。

もう1基の灯籠には女性の名前が刻まれています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(福知山)猪崎新地

笠間駅近くに、笠間稲荷神社の御神燈があります。地震で崩壊してしまったのでしょうか。台座だけが残っています。場所は、笠間簡易裁判所近くのさくらガス(株)の隣の敷地です。

「第一御神燈」と書かれた台座には、寄進者の名が刻まれています。

新吉原京壱、吉六と刻まれています。

吉原、土手、いろは、と読み取れます。

笠間稲荷神社の講(こう=同一の信仰を持つ人々による結社)は、江戸時代から盛んでした。講は、いずれも商売繁盛を主な信仰としたもので、明治時代になるとさらに発展し、講の周期が満期となったり祈願成就すると額を奉納する場合もありました。*1

境内の絵馬殿に、これらの奉納額が納められています。

「吉原講」の奉納額

五拾軒、仲の町、の茶屋の名前が確認できます。

別の場所にあった向島の関係者の奉納額。

【参考文献】

*1 笠間市史編さん委員会:図説笠間市史(笠間市,1988)P.165

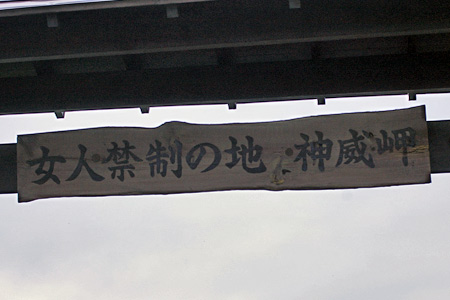

積丹半島の神威岬周辺は、昔から海の難所とされていて、女人を乗せた船の通行が禁じられていました。*1

開拓時代の北海道において、出稼人の多く集まるところに、それを相手とする遊里が生まれるのは常で、松前、江差をはじめ各漁場には、娘子軍(遊女)が集まり、性の安売りが開始されていました。ところが、小樽においては例外で、漁場に次第に滞在者が多くなっても、久しく娘子軍(遊女)が姿を見せませんでした。これには、「神威岬から北へ(小樽も含まれる)女人が渡れなかったこと。=女人禁制という歴史の壁」が原因していたと考えられています。*2

神威岬の突端までは遊歩道が整備されています。

神威岬の先にある「神威岩」。その特異な形から、チャレンカの化身と言われています。

【参考文献】

*1 野中長平:風土記稚内百年史(野中長平,1977)P.47-P.48

*2 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.123-P.125

東武日光線の上今市駅近くに、瀧尾神社歩道橋があります。道路標識には、「 日光まで7Km」と書かれており、この先から日光街道杉並木(写真右奥)が始まります。

文化財の石鳥居。

境内の奥まったところに、今市遊廓(新地)の関係者が寄進した燈籠があります。*1

新地一同と刻まれています。

【参考文献】

*1 今市史談会:今市史談第11号(今市史談会)P.66-P.71

観明寺は、板橋の仲宿の商店街に面した場所にあるお寺です。

境内に鎮座する稲荷神社。

遊廓の柏木楼が寄進した玉垣があります。

「芸妓一同」の名が刻まれた玉垣。

浜松町駅の南側にある讃岐稲荷神社。

玉垣に、「新明三業組合」の名があります。

鶴田浩二、伴順三郎、などのスターが寄進した玉垣があります。

「銀座おそめ」は、川端康成、白州次郎、小津安二郎などの有名人らが集まる伝説のバーでした。マダムのおそめ(本名:上羽秀)は、元京都の芸妓で、小説のモデルにもなりました。*1

【参考文献】

*1 石井妙子:おそめ(新潮社,2009)

田の浦は、江戸時代、風待ちの港として栄え、色街があり、付近に遊女の墓がありました。案内板に記載されている遊女の墓は、おそらく、現在は地蔵寺に移転されたものと思われます。

天神社大明神は、菅原道真が九州で初めて上陸した所に、鳥居が建てられたと伝えられるものです。

鳥居には、「文政5年(1822年)正月吉日と彫られ、永文字屋内真砂が寄進したと残されています。

永文字屋は当時の遊女屋の屋号と思われますが、鳥居の文字は判読困難なほど風化していて、かすかに、”真砂”の文字だけが読み取れます。

今回は、安浦(神奈川県横須賀市安浦町)の町並みと風俗を散歩します。

安浦神社を取り囲む玉垣。この玉垣に、かつての安浦のカフェーの屋号が刻まれています。

「甲子」、「日吉家」、「花の家」、「八千草」は、いずれも「特殊風俗業態(安浦カフェー街)分布図」*1 で確認できる屋号です。

「水明」はカフェー街の中ほどの海寄りの場所に、「蝶々」は北西端にありました。*1

【参考文献】

*1 横須賀警察署史発行委員会:横須賀警察署史(横須賀警察署,1977)P.121-P.150

「特殊風俗業態(安浦カフェー街)分布図」(P.123)をみると、北西側から南東側に向かって、蝶々、朝日、信濃家、久喜、みさき、みそら、田丸家、立花家、初音、浦島、岡本、浜の家、紅葉、みどり、吉野家、水明、甲子、羽衣、小島家、竹吉、千久代、川栄、松竹、花の家、菊の家、岡島家、春の家、八千草、笹本、富久実、清月、新駒、日吉家、双葉、武本、利久、三松、一松、みその、川柳、高砂、三浦家、花月、などの屋号が確認できます。

神楽坂通り(早稲田通り)から見番横丁へ向かう通りの途中に伏見火伏稲荷があります。このあたりは、本多横丁界隈の牛込花柳街とともに、毘沙門天裏の神楽坂花柳街として賑わいを見せていた地域です。

現在も、賽銭と花、そして油揚げが供えられています。

玉垣の料亭や芸者置屋、待合の名前に、当時の栄華が偲ばれます。

田中角栄元首相がいくつかのエピソードを残した料亭「松ヶ枝」の名が彫られた玉垣があります。

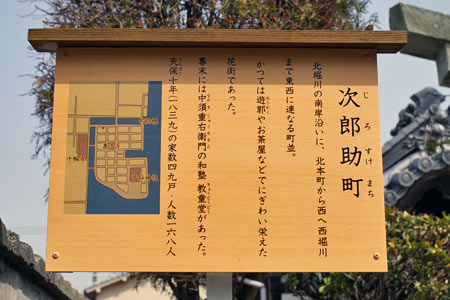

高砂センター商店街近くの旧次郎助町に稲荷神社があります。

稲荷神社に次郎助町の案内看板があります。次郎助町(じろうすけまち)は、かつては遊廓やお茶屋で賑わい栄えた花街でした。

玉垣には、「高砂芸妓組合事務所」と刻まれています。

「高砂料理組合事務所」の名もあります。

上野公園にある五条天神社。不忍池がすぐそばにあります。

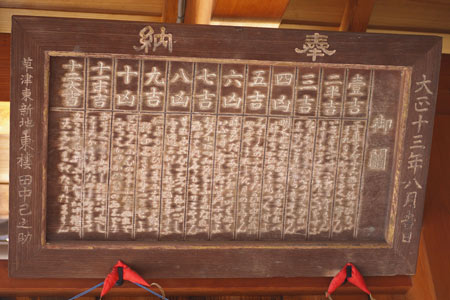

大きな奉納額(大正十五年と記されています。)

奉納額の右側のほとんどは、待合の店名です。

江戸時代から明治時代にかけて、不忍池畔には、待合茶屋がありました。「東京新繁盛記」には、「名はすなわち茶店にして、その実はみずから酒肉を売るものあり。これを呼んで酔茶店と謂うもまた可なり。あるいは妓と客とを宿し、比翼の枕を貸すものあり。」との記述があり、こうした宿泊は、明治8年頃から盛んになりました。*1

左側には、見番や料理屋の名が書かれています。

【参考文献】

*1 遠藤鎮雄:百年前の東京風俗探訪(学芸書林,1976)P.78-P.79

尾久から田端駅へ向かう途中(東田端1丁目)に東灌森稲荷神社(とうかんもりいなりじんじゃ)があります。

案内板によると、手水台は、新吉原の関係者が奉納したもので、手水台の裏面に寄進者の名前がきざまれているそうです。

手水台の裏面を見ると、「新吉原仲町…」と書かれているのが、かろうじて判読できます。

鳥居の柱部分には、「新吉原江戸町壹丁目 尾張屋彦太郎」と刻まれています。

玉垣に田端のカフエーの名があります。

網走神社の境内社である網走護国神社。

網走護国神社の敷地の中に中川稲荷があります。

中川稲荷は、網走の女傑、中川イセに因んだ稲荷です。

中川イセは、1901年(明治34年)山形県天童市生まれで、網走の遊廓「金松楼」にいましたが、戦後、網走市議に当選し、その後連続7回当選。網走監獄保存財団理事長を務めました。*1

現在でも山形県人会の人たちが参拝されているようです。

【参考文献】

*1 山谷一郎:岬を駈ける女(はたもと出版,1992)P.270

鳥取市行徳2丁目の聖神社。歴史のある神社です。

境内に大きな石柱があります。「鳥取市瓦町中」と彫られています。

石柱には、寄進者の名前が彫られています。

「新地 世話人」と彫られています。瓦町になった遊廓(新地)「衆楽園」の関係者と思われます。

牛深の久玉町内ノ原(バス停「うしぶか温泉前」のすぐ近く)に、「マキュン橋」という名前の橋があります。上海公安局警視総監をしていたイギリス人、ケネス・ジョン・マキュンは、現地で結婚した夫人の小田ミキさんの故郷に昭和2年(1927年)以来住んでいました。マキュン橋は、そのマキュンが寄付した橋です。*1

小田ミキさんは、決して妾でも「からゆきさん」でもなく、上海への出稼ぎ人で、たまたま外国人と結婚して故郷へ帰ってきました。*1

カタカナで「マキューン橋」と書かれています。

ひらがなでは、「まきゅうんはし」。

こうした奉公は、商品経済の浸透した天草地方によくある出稼ぎの展開の一部でした。

【参考文献】

*1 森栗茂一:夜這いと近代買春(明石書店,1995)P.90-P.91

西光寺の遊女の墓の周囲の玉垣には、芸妓組合など、遊廓関係者の寄進者の名前があります。

料理屋組合。

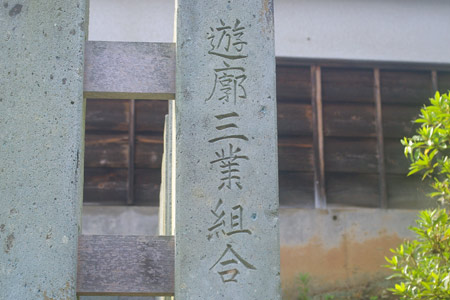

遊廓三業組合。

「貸」以下の文字が削り取られた玉垣。

遊廓があった横町通り沿い。

小さな神社があります。神社の名前は記されていません。

「坂城の宿場と遊廓」*1によると、明治16年に遊廓設置についての願書が提出されましたが、そのときの惣代に、馬場吾三郎、佐々木長一郎の名前がありますが、この2名の名が玉垣に刻まれています。

明治27年6月建立。遊廓の設置の関係者は、当時の町の有力者だったことがわかります。

【参考文献】

*1 中沢勇:坂城の宿場と遊廓(信濃書籍出版センター,1978)P.42

遊廓の敷地の角にある出世地蔵・水子地蔵

東新地の遊女の信仰を集めていたようです。

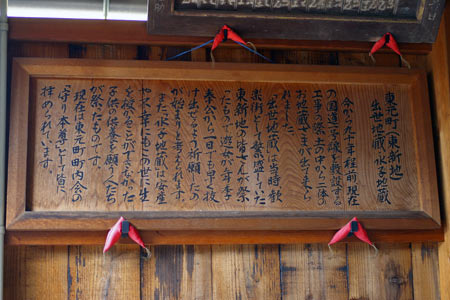

奉納額に「草津東新地東樓(楼)」と書かれています。

石柱の裏側に山貞(やまて)楼の文字が彫り込まれています。

山貞楼は、北側の奥から2軒目にあった妓楼です。*1

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

下津井で見晴しのよい所といえば、祇園神社です。

石段を登ると、瀬戸内海と瀬戸大橋を一望できる大パノラマが眼前に広がります。

祇園神社の玉垣には、加賀、能登、越中、越後の商人、船頭に交じって、寄付をした遊女の名も刻まれています。*1

本殿の玉垣に芸妓の名前が刻まれています。入舟内小繁、三長内小三、川高内小美可、島津内玉一などの名が見えます。*2

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船 寄港地と交易の物語(無明舎出版,2002)P.37

*2 角田直一:北前船と下津井港(手帖舎,1992)P.167-P.168

木屋町の西側に土佐稲荷岬神社があります。

木屋町や先斗町のママの信仰が厚く、幕末は土佐藩邸とかかわりを持った稲荷神社です。*1

先斗町の関係者が寄進した玉垣があります。

幕末は坂本竜馬も詣でたと言われています。(案内板より)

「先斗町遊廓中」と書かれた石柱。

【参考文献】

*1 京都新聞社:新・都の魁(京都新聞社,1989)P.34

祇園の花街に近くに悪縁切り・良縁結びで有名な安井金毘羅宮があります。

花街の周辺には、関係者の信仰を集める神社が立地していることが多いのですが、安井金毘羅宮もそのうちの一つでした。江戸時代の学者の本居宣長は、たびたび安井金毘羅宮に足を運び、祇園や宮川町の芸妓に交じって「うかれめ(=遊女)」の姿を見ることを密かな愉しみとしていました。*1

境内には、願いを記した短冊がびっしりと掛けられた石があります。

たくさんの絵馬。

料理旅館「きのゑ」が寄進した灯篭。

【参考文献】

*1 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.74-P.76,P.246-P.254

富山市街を流れる鼬(いたち)川と奥田用水の間に、町中にポツンと金刀比羅神社があります。

明治41年建立の標柱。

東廓中と彫られています。

鳥居の裏側には、「東廓二業組合」。つまり、遊廓の関係者がこれを寄進したことを示しています。昔は、現在の4倍くらいの広さで、向かって右には庭と大木があり、お参りの人が多く、裏がすぐ遊廓だったため、その人達もよくきていい雰囲気でした。*1

【参考文献】

*1 島原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.232-P.233

薄野発展史の中で忘れてならないものの一つに豊川稲荷神社があります。明治27年、酒造業者の波多野与三郎が、東海の霊場豊川から商売繁盛の守護神の豊川稲荷の分霊を迎え、誕生しました。

当時の寄進者の名は今なお朽ち果てた門柱や玉垣に残されています。花柳界に勤める女性たちのほとんどは、縁起をかつぎました。

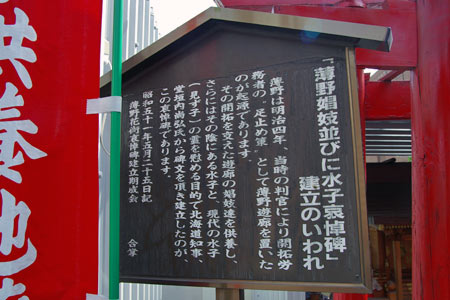

境内には「薄野娼妓並びに水子哀悼碑」があります。

薄野の発展とともに豊川稲荷神社が歩んだ歴史を物語っています。

【参考文献】

*1 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.42-P.47

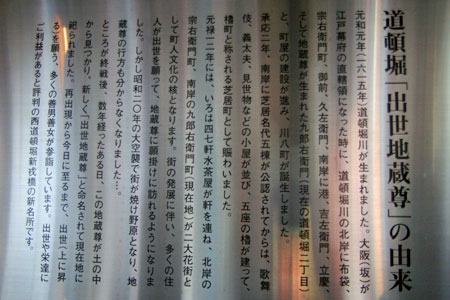

道頓堀橋の西側にある西道頓堀新戎橋の橋のたもとに「道頓堀出世地蔵尊」があります。

案内板によると、江戸時代、北岸の宗右衛門町と南岸の九郎右衛門町(現在地)が二大花街として町人文化の核となり、街の発展に伴い、多くの人が出世を願って地蔵尊に訪れるようになったそうです。

かに道楽などが寄進した玉垣があります。

「大阪特殊浴場協会」の名前もあります。

今回は、新宿の町並みと風俗を散歩します。

新宿2丁目に大宗寺(だいそうじ)があります。江戸時代の内藤新宿の数少ない遺構の一つです。近くには新宿遊廓がありました。

新宿遊廓の楼名の玉垣があります。

不二川楼本店、第一港楼の名前があります。

新港楼。

新地にある神明神社は、堺のお伊勢さんと呼ばれている神社です。

龍神遊廓の楼主が寄進した玉垣が残されています。

「艶乃家」。

「愛乃家」など、艶っぽい屋号の玉垣がたくさんあります。

大鷲神社の石垣には、寄進者の名前がたくさん刻まれていますが、その中の一つに「東京新吉原貸座敷有志」と書かれた石垣があります。大鷲神社が吉原の関係者の信仰を集めていたことがわかります。

当時の楼名が刻まれています。

新吉原。

料亭の名前が刻まれています。

東武日光線、家中駅から東へ約2.5Kmのところに、鷲宮神社があります。

合戦場遊廓の主人や遊女たちは、商売繁盛を祈ってお酉様を信仰しました。*1*2

この日(11月23日)は例大祭(酉の市)が行われました。

酉の市の日は鶏肉と卵を絶たなければなりません。

神楽(かぐら)も披露されます。

【参考文献】

*1 都賀町史編さん委員会:都賀町史(都賀町,1989)P.275

【参考URL】

*2 鷲宮神社:鷲宮神社ホームページ

赤坂にある豊川稲荷は、商売繁盛・盗難除けの御利益で有名ですが、芸事も上達すると言われ、赤坂芸者の信仰を集めました。*1

青山通りに面した石垣(大正15年建立)には、寄進者の名前が彫られています。

新吉原「大黒」。

洲崎遊廓の楼主たちは、赤坂の豊川稲荷を信仰していました。荒川楼、高橋楼、花井楼、北川楼などが判読できます。*2

【参考文献】

*1 小林奈津子:散歩の達人(1999.6)P.30-P.31「どこか一線を画す大人の赤坂」

*2 岡崎柾男:洲崎遊廓物語(青蛙房,1988)P.286

今回は、洞川~下市(奈良県吉野郡)の町並みと風俗を散歩します。

2004年7月、「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録されました。①熊野信仰の中心地「熊野三山」、②修験道の拠点「吉野、大峯」、③真言密教の根本道場「高野山」の三つの大霊場とこれらを結ぶ「熊野参詣道(三重県、和歌山県)」、「大峯奥駈道(奈良県)」、「高野山町石道(和歌山県)」と呼ばれる参詣道が、世界で2例目の「道」の文化遺産としてユネスコから認定を受けました。*1

大峯山(山上ヶ岳、標高1719m)は、修験道(しゅげんどう)の霊場で、現在も女人禁制を守る山として知らています。女人禁制(にょにんきんせい)とは、狭い意味では信仰にかかわる慣行で、女性に対して社寺や山岳の霊地や祭場への立入りを禁じるもので、山の境界は「女人結界(にょにんけっかい)」と呼ばれました。*2

「女人禁制」は、江戸時代以降、奇妙な性風俗を生み出しました。女性を聖地から排除しておきながら、聖地で修行を終えた男性は、聖地の近くに設けられた遊廓で「精進落とし」と称して買春をしました。*3

「女人禁制」については、「伝統文化」か「女性差別」かの議論が現在も続いています。

山を神聖視し修行の場とする修験道の本質は、険しい山岳を駈けゆく決死行にあります。*1

日本三大荒行のひとつである山上ヶ岳の「西の覗き」は、肩に命綱をかけられ断崖絶壁の上から逆さまに下ろされた状態で合掌しなければならないのですが、その状態でいろいろな訓戒をして、それをよく守るという約束をさせられます。*1*3

「親孝行するかッ!」「奥さんを大事にするかッ!」「女遊びしないかッ!」などの質問に、必死で「ハーイ、ハーイ」と絶叫します。

【参考文献】

*1 伊勢文化舎:聖地巡礼 熊野・吉野・高野山と参詣道(伊勢文化舎,2004)P.23,P.110-P.114

*2 鈴木正崇:女人禁制(吉川弘文館,2002)P.2

*3 源淳子:「女人禁制」Q&A(解放出版社,2005)P.8,P.134

「吉備の中山」の山麓に、吉備津神社が鎮座しています。

巨大な本殿。室町時代に再建されました。

江戸時代の都会のシンボルは「遊廓」と「芝居」の2つですが、吉備津神社の門前町の宮内でもすでに江戸時代初期からさかんに芝居が行われていました。*1

ところが、天保年間、水野忠邦の「天保の改革」により、芝居など華美な遊興施設の廃止が断行されたため、名優たちは、生活にも困るようになりました。この窮地を救ったのが、宮内の大親分の岡田屋熊次郎で、熊次郎親分は、銭にものをいわせて、名優たちを宮内に迎え入れたことから、当時の名優のほとんどは宮内に集まりました。北随身門近くの玉垣には、寛政頃の名優たちの名前が刻まれています。*2

中村歌六、嵐冠十郎が寄進した玉垣。*2

【参考文献】

*1 藤井駿:おかやま風土記(日本文教出版,1956)P.141-P.146「江戸時代の遊里としての備中の宮内」

*2 荒木祐臣:備前池田藩秘史(日本文教出版,1976)P.46,P.48

下町(もとまち)の旧花街の一画に、稲荷神社があります。

周囲は住宅地となっていて、花街の名残はありません。

寄進者に「芸妓組合」や「料理店組合」の名前があります。

狛狐の台座に「秩父町料理店組合」の名前が彫られています。

今回は、徳山(山口県周南市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、遠石では、徳山藩最大のイベントである祭市が頻繁に行われ、旅茶屋の芸子たちには、遠石八幡宮での芝居興行終了後の踊り舞などの仕事が付与されました。室積(山口県光市)や大阪からは、遊女も集まりました。*1

この頃の遠石の遊廓は、ふだんは客は少なく、祭りのときになると大勢の客が集まり、どこからか遊女が集まり、仮部屋を作って畳を敷くというものでした。藩政時代は、貸した畳を単位にして税金を徴収しました。*2

遠石の遊廓は、大正2年、才ノ森(現在の栄町の商工会議所のあるあたり)に移転しました。遠石八幡宮の参道の大鳥居は、才ノ森遊廓の「大光楼」の楼主だった国廣藤太郎という侠客(きょうかく)の親分が、昭和2年に50歳を祝って寄進したものです。*2

遠石八幡宮からは、山陽新幹線と石油コンビナートが見えます。

1904年(明治37年)、沿岸に海軍燃料廠(しょう)が設けられ、徳山の発展の基礎が築かれました。戦後、その跡地に出光石油化学(株)が進出し、埋め立てにより工場の敷地も拡充され、現在に至っています。

【参考文献】

*1 吉積 久年:山口県地方史研究第92号(2004.11)P.1-P.16「徳山遠石の祭市と芝居興行 明和期から終焉の文久期まで」

*2 前田麦二:徳山の思い出(マツノ書店,1985)P.40,P.42

ソープランド街の南側に、東浜恵比寿神社があります。

正面の鳥居の左右の柱には、「一天泰平」、「萬民快楽」と刻まれています。*1

玉垣には、新地睦会に所属する戦後の特飲店45軒の屋号が刻まれています。*1

右から、「敷島」、「三日月」、と彫られています。「敷島」は、八重垣遊廓時代にもあった妓楼の屋号です。*2

「三日月」は、1970年の住宅地図*3 に記されている「旅館三日月」*4のことでしょうか。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.84

*2 南博:近代庶民生活誌.第14巻(三一書房,1993)P.143 「全国遊廓案内」

*3 善隣出版社:ゼンリンの住宅地図 高松市(善隣出版社,1971)P.13

*4 風俗散歩(高松):城東町の赤線時代の建物(2009.5)

津志田は、盛岡から南東に約4キロにある町です。町を南北に国道4号線が貫いています。

江戸時代、盛岡藩は、津志田に藩公認の遊廓を文化・文政期(1810~1820年)と嘉永期(1850~1854年)の二度にわたって設置しました。*1

遊廓があった場所の南端にあたるの津志田の交差点の角に大国神社があります。

大国神社は、遊廓と同時に津志田の総鎮守として設置されました。*1

社の中には遊女や楼主がおさめた献額(絵馬)があります。遊女たちの「諸顕成就」献額は、金色できらびやかだが、裏には苦界に身を沈めた宮古、鍬ヶ崎の遊女名が連なっていたそうです。*2

大国神社の案内板。「当時津軽町と称したこの地は遊廓が繁盛した。」と説明されています。

同じ盛岡藩内には、鍬ヶ崎に非公認の遊廓がありましたが、鍬ヶ崎の遊女は、津志田遊廓に出稼ぎに行くこともあったそうです。*1

【参考文献】

*1 武林 弘恵:歴史.105(2005.9)「盛岡藩の遊廓をめぐる社会関係について」P.71,P.97

*2 小島俊一:陸中海岸こぼればな史(トリョーコム,1986)P.95-P.96

*3 風俗散歩:鍬ヶ崎遊廓(2008.9)

旧中仙道から北側に路地を入ったところに、於菊稲荷神社があります。

於菊稲荷神社の名称の由来は、今から250年前に隆昌を誇った新町宿の大黒屋とう宿屋にいた遊女のお菊からきています。お菊は重い病にかかりましたが、この社で一心に祈願したところ病が回復しました。*1

遊女が献額した絵馬が残されています。

かむろつき遊女の参詣図

【参考文献】

*1 「上州路」編集部:月刊上州路 No.251 P.38「新町の観光スポット」(1995.3)

*2 千木良英一:月刊上州路 No.251 P.16-P.17「新町宿のれこれ」 (1995.3)

料亭街近くに福島稲荷神社があります。稲荷神社としては、規模が大きい方だと思います。

大きな狛犬があります。

狛犬の台座に「三業組合 福島見番」の文字が見えます。

待合や料亭の屋号が多数刻まれています。

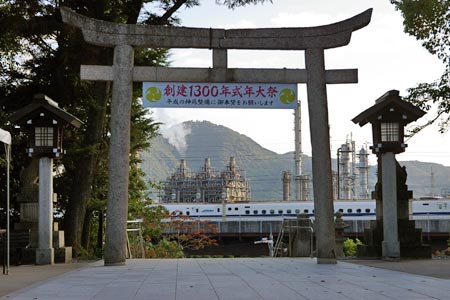

金刀比羅神社には、妓楼の屋号が刻まれた玉垣が残っています。明治42年刊行の「柏崎華街志」の「柏崎華街細見記」*1 には、「港楼」、「豊島楼」、「都楼」など、20の妓楼の屋号が掲載されています。

港楼の玉垣。

豊島楼の玉垣。

金刀比羅神社は、2007年(平成19年)7月16日に発生した「新潟県中越沖地震」で被害を受け、翌月の8月9日に玉垣の撤去作業が行われました。*2

撤去された玉垣の跡が残っています。

山積みにされた玉垣。「都楼」と刻まれています。今回の地震で貴重な玉垣が多数失われたようです。

【参考文献】

*1 小田金平:柏崎華街志(1909) 附録P.5-P.6

*2 神道青年全国協議会ホームページ:新潟県中越沖地震対策本部の設置

遊廓跡地の西隣に金刀比羅神社があります。

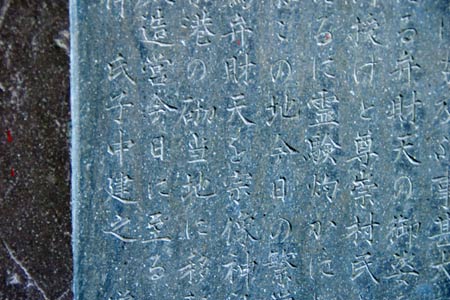

金刀比羅神社は、遊廓と密接な関係があったようです。神社の敷地に遊廓の歴史を記す碑があります。

境内に大きな社殿はありません。2007年(平成19年)7月の新潟県中越沖地震の影響かもしれません。

神社の境内から、遊廓跡地方面を見たところ。

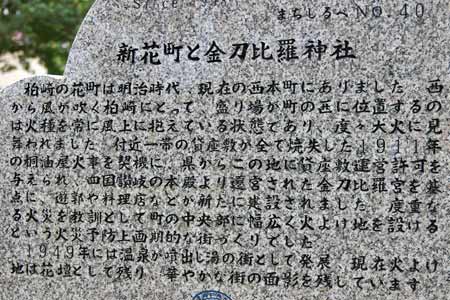

-----新花町と金刀比羅神社(碑文)-----

柏崎の花街は、明治時代、現在の西本町にありました。西から風が吹く柏崎にとって盛り場が町の西側に位置するのは火種を常に風上に抱えている状態であり、度々大火に見舞われました。付近一帯の貸座敷がすべて消失した1911年の桐油屋火事を契機に県からこの地に貸座敷運営許可を与えられ、四国讃岐の本殿より遷宮された金刀比羅宮を基点に遊廓や料理店などが新たに建設されました。

亀戸天神の裏手に天祖神社があります。

「城東三業組合」の玉垣があります。

亀戸には、私娼宿の組合である「亀戸遊園地組合」がありました。組合の規約として1軒に2人以上の私娼を置かないというのが原則でした。*1

「亀戸遊園地」の玉垣が2本、「亀戸遊園地 総代 吉田金兵衛」の玉垣が1本、全部で3本あります。

「楽天地」、「新天地」という名前はよく聞きますが、「遊園地」というのは初めて耳にする呼び名です。もちろん、この「遊園地」は大人向けの遊園地です。

亀戸3丁目 女性の名前の玉垣。

【参考文献】

*1 道家斉一郎:売春婦論考(史誌出版社, 1928)P.180-P.181

亀戸駅の北側に亀戸七福神の一つである香取神社があります。桜が満開です。

東側の鳥居の柱に「昭和三年十一月 亀戸三業組合」と刻まれています。

亀戸が花街として発展したのは、寛政年間で、水野越前守の大改革により、深川から亀戸に逃げ延びた芸者たちにより形成されたのが始まりで、その後、亀戸天満宮(亀戸天神)に参詣する人たちを相手にするようになり、急激に発展しました。*1

東側の玉垣にも「亀戸三業組合」があります。

「天神裏有志者」の玉垣。亀戸には、明治43年頃から既に私娼宿が出来ていて、大正8、9年頃が全盛で、私娼は1,000人位いたと推測されています。*2

玉垣の「天神裏有志者」とは、私娼宿の有志かもしれません。

【参考文献】

*1 東都芸妓名鑑(南桜社,1930) 「亀戸花街の沿革」

*2 道家斉一郎:売春婦論考(史誌出版社, 1928)P.180-P.181

熊本市街の南側に位置する二本木町に二本木神社があります。ここに、明治時代にできた二本木遊廓の名残をみることができます。

本殿への石畳参道を中に一対の狛犬が相対しています。

台座に、「二本木娼妓有志者中」と寄進者名が右から書かれています。*1

寄進年月は、明治三十九年十月です。

終戦当時、陸軍中尉だった二本木遊廓を知るTさんは、「召集令状がくると皆二本木へ行きよりましたなぁ。あの頃の客は兵隊がほとんどで、それも明日は戦地へ向かうという時は行きましたな。戦後になると米軍が行きよりましたな。太とか黒人兵が意気揚々と歩きよりました。」と当時の様子を振り返っています。*1

【参考文献】

*1 猪飼隆明:遅咲きの女たちの遺言(熊本出版文化会館,2006)P.359-P.360

大師堂の天如塔の周囲の玉垣のうち、入口の階段の所の玉垣が最も大きな玉垣です。

この玉垣の正面側に名が刻まれている阿南トンキン(ベトナム)の和田氏は、当地域における日本娼楼の先駆者でした。また、「高谷マサ」は、数多いからゆきさんの中でも飛びぬけた成功者でした。*1

バンコクから寄進の玉垣。

「富士ホテル」、「旭ホテル」は、いずれも「ホテル」と名乗ってはいますが、実態は日本人が経営する女郎屋でした。*1

シンガポールからの寄進による玉垣に名を刻む米井虎一郎は、侠客の一人であったと伝えられ、日本人共同墓地を管理・運営するために組織された共済会の有力メンバーでした。*1

同じく、シンガポールからの寄進の東境セイ(玉垣では東京セイ)は、からゆきさん出身でしたが、女郎屋の経営者となりそこで貯えた資金をいち早くゴム栽培事業に投資して大儲けをしました。本田シツはマバラー街54番、原ロツタは、スプリング街21番で娼家を経営していました。*1

シンガポールでは、女郎屋の経営者は女性に限られるという当局の方針があり、「からゆきさん」出身の女性が富を貯え社会的に上昇していくきっかけを与えていましたが、多くの場合、男(チンタあるいはピンプ(=嬪夫)と呼ばれた)の側が実権を持っていました。この中で東境セイだけが、実験を持った女郎屋の女経営者でした。*1

【参考文献】

*1 倉橋 正直:愛知県立大学文学部論集. 一般教育編. (通号42)(1993)「島原市の大師堂への寄進者の初歩的調査–「からゆきさん」研究の基礎史料」P.5-P.6,P.10-P.11,P.20-P.25