ラブホテルの入口。「この付近で客引き行為をしている外国人女性との入店はお断り申し上げます。」の看板。かつてこの付近に街娼がたむろしていたことを物語る看板です。

町内会の掲示板。「ビンクビラお断り」の貼り紙が貼られています。

「防犯パトロール実施中」の貼り紙。

西大久保公園内にある警察官立ち寄り所。「防犯パトロール実施中」の貼り紙がたくさん貼られています。

ラブホテルの入口。「この付近で客引き行為をしている外国人女性との入店はお断り申し上げます。」の看板。かつてこの付近に街娼がたむろしていたことを物語る看板です。

町内会の掲示板。「ビンクビラお断り」の貼り紙が貼られています。

「防犯パトロール実施中」の貼り紙。

西大久保公園内にある警察官立ち寄り所。「防犯パトロール実施中」の貼り紙がたくさん貼られています。

歌舞伎町の背後の百人町一丁目、大久保一丁目界隈は、通称「裏歌舞伎町」とか「裏新宿」と呼ばれていました。「裏歌舞伎町」を象徴的に露出してのが、「ハレルヤ通り」でした。

「ハレルヤ通り」は、この通りは、中央線大久保駅南口を起点に、南米系街娼がたむろしていた山手線、埼京線、西部新宿線のガードを潜り抜け、区立西大久保公園を終点とします。*1

ハレルヤ通りと大久保通りからの通りが交差するあたり。かつてこの場所には街娼がたむろしていました。

同じ通りを大久保通り側から見たところ。つきあたりがハレル通りと合流する地点です。

西大久保公園の東側の通り。ラブホテルが集中する通りです。ここには、タイ、フィリピン系の女性がいつも2~5人のグループでいました。*2

「大空」、「ゴールド」といった昔からあるホテルが並んでいます。*3

やや職安通り寄りにある「ホワイトハウス」、「美里」。

【参考文献】

*1 山谷哲夫:じゃぱゆきさん(情報センター出版局,1985)

*2 野村 健,山口 一臣:朝日ジャーナル(1990,9)P.20-P.24 「潜入ルポ 裏新宿22時の入管法-新大久保”国際村”」

*3 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.63 (初出:別冊宝島(1987年)「都市のなかの異界・ラブホテル街の民俗学」)

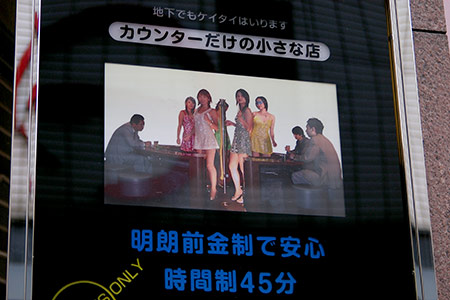

歌舞伎町一丁目の繁華街。しゃぶしゃぶで有名な「ローラン」があります。

店員は、現役女子大生、OL、タレントの卵で、顔を見られると困るのでアイマスクを着用、制服の色は6色あります(看板より)。

姉妹店もあります。

女性募集。

ストリップ劇場の踊り子募集の電光掲示板。「プロダンサー、素人ダンサー募集」とのテロップが流れています。

DX歌舞伎町は、ひっそりとした路地にあります。

従業員通用口。「控え室」でななく、「楽屋」と呼ばれるようです。

「本日初日」の木製看板。大相撲などで、「本日初日」という言葉を耳にしますが、ストリップ劇場でも同じ言葉を使うということを知りました。

コマ劇場から東に入った通り。大人のおもちゃの店が軒を連ねています。

店の入口付近。マリリン・モンローのポスターが貼ってあります。

店のショーウィンドウ。

店の入口の自動ドア越しに見えたマネキン。「万引きは亀甲縛りで退場」の貼り紙。大人のおもちゃ店らしい貼り紙です。

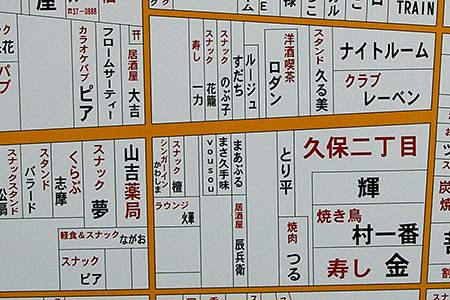

昭和33年3月31日時点の店名とその場所を記した「赤線消ゆる日の地図」*1 によると、以下の30店舗が営業していました。

1.金玉 2.村田 3.喜鶴 4.青い鳥 5.石川 6.東京 7.一力 8.曙 9.山海 10.自由亭 11.鶴亀 12.第一花乃家 13.山吉 14.第二花乃家 15.松千 16.吉口屋 17.鳩の家 18.晴美 19.森常 20.高橋 21.喜八 22.千舟 23.生駒 24.一二三 25.吉野屋 26.三島 27.村上 28.むさし 29.汐見 30.高砂

下の写真は、現在の地図ですが、これを見ると、現在も屋号を引き継いでいると思われる店があります。7.一力 13.山吉 の2軒です。

まず、「一力」ですが、「赤線消ゆる日の地図」*1 に示されている場所と同じ場所に、現在は寿司屋「一力」が営業しています。

現在は、近代的なビルに建て替わっています。

「山吉」があった場所には、現在は薬局の「山吉薬局」が営業中です。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.283

今回は久保(広島県尾道市)の町並みを散歩します。

国道2号線の「楽天地」の表示のある信号機を南側に折れた八坂神社の南西方向一帯は、旧久保遊郭がった場所です。現在でも飲食店が建ち並ぶ繁華街です。

旧遊廓(新開遊里)統括事務所跡。*1

建物の2階部分。

現在は、1階部分はスナックです。

昭和21年以後、2階部分は診療室として使用されました。*1

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.183,P.284

家老渡からバスに乗り、1km程北の三庄六区小用(こよう)に来ました。南側には、弓削島の古法皇山(279.4m)が見えます。

ここには、戦前、戦中の個人内科医院跡が残されています。*1

再び家老渡に戻ります。被免許地から北西500mぐらい行くと、徐々に坂道となります。

斜地に、赤線時代の個人医院がありました。*1 現在は、一般住宅になっています。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

旧遊廓だった場所には、何軒か木造建物が残されていますが、その中でも、忍甲一さんが、「国宝的遺構」*1と絶賛する建物があります。

1階は、家族用の部屋で、2階が娼妓の接遇部屋です。*1

同じ間取りの接客用の部屋が3部屋あります。

入口。*1

裏の小路。*1

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

土生港からバスに乗り、約10分で、因島の南西部の町、家老渡に着きます。

現在の住所でいうと、三庄(みつのしょう)九区です。

家老渡の遊廓の創設は、比較的新しく、大正8年の創設です。*1

広い通り。写真の奥に見えるのは、日立造船所の工場です。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

明神橋を渡ると、海に面した通りに出ます。ここには明神遊廓がりました。*1

妓館の面影をとどめています。

道幅の広い通りです。南側(写真右側)には海が広がっています。

海の見える店。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

明治17年の貸座敷娼妓営業取締規則によると、竹原の遊廓は、榎町、新町(現在の本町3丁目付近)と明神(現在の塩町付近)に定められていました。明神は、現在の竹原港の対岸に位置していて、瀬戸内の海を見渡せる場所にあります。

明神遊廓の名残とも言えるのが、遊廓の入口にあった明神橋です。明神橋は、吉原の大門に相当します。

写真は、近年になって車道用に作られた新明神橋から明神橋を見たところです。明神橋を渡ったその先に、明神遊廓がありました。

明神橋は、数年前までは、今にも崩壊しそうな橋でした。*1 しかし、最近になって、歩行者・自転車専用の橋として新しく架け替えられた模様です。昔の橋の橋げたが残されています。

写真の奥に見えるのは、シルバー人材センターです。

対岸から見た明神橋。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

今回は、竹原(広島県)の町並みと風俗を散歩します。

竹原は、安芸の小京都と呼ばれ、江戸時代の古い町並みが残されていて、当時を偲ばせてくれます。

明治17年の貸座敷娼妓営業取締規則によると、竹原の遊廓は、榎町、新町、明神と定められていました。*1 榎町、新町は、現在の本町3丁目付近、明神は、現在の塩町付近です。

本町3丁目付近を本川が流れます。江戸時代は、ここが港でした。*2

本川の北側は、「安芸の小京都」と呼ばれる古い町並みの残る場所で、現在は、観光スポットになっています。

楠神社付近。

木造3階建ての建物があります。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.293

*2 竹原市:安芸の小京都たけはら(観光マップ)

大崎上島の北端に位置する鮴崎(めばるざき)に来ました。

鮴崎は、天満、宇浜と並び、おちょろ稼業が定着していました。*1

遊廓があったとされる通り。*1

民俗学者の沖浦先生は、その著書*2 の中で、「三味線や太鼓の音で明け方までさんざめいていた鮴崎の遊女街は、今でもその頃の町並みがほとんど残っている。瀬戸内の港町で、当時の面影がまだ見られるのはここだけだろう。」と述べていますが、町並みは、だいぶ新しくなっているようです。

木造3階建ての民家があります。迫力満点です。

盗賊返しのある民家。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295,P.315

*2 沖浦和光:瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて:(岩波書店,1998)P.221

木江の天満区とともに、宇浜区も、昭和初期の貸座敷の被免許地で、「おちょろ舟」も存在していました。*1

宇浜区は、木江港の北側。一貫目桟橋付近一帯です。

古い看板が残っています。

逆方向を振り返る。

塩月旅館。重厚な建物です。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.294

木江港の南側の天満区には、昔の町並みが残されている通りがあります。

大崎上島の昭和初期の貸座敷の被免許地は、木江の天満区と宇浜区、そして東野の鮴崎(めばる)崎の3ヶ所でした。そして、木江と鮴崎崎にもオチョロ舟がありました。この通りには、遊郭がありました。*1

御手洗の遊郭跡の建物は、かなり修復されていて、観光地という印象でしたが、木江町並みは、当時のままの木造建築が残されており、本物の迫力があります。

一方、路地に入ると、廃屋となっている家もかなりあり、荒廃が進んでいることを感じさせます。

通りには、商店もあります。昔ながらの酒屋さんも多く、地元の醸造メーカーのブランドの看板が見えます。*2

玉屋旅館。

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.294

*2 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.3「特集 木江を歩く」P.4

御手洗港から3分ほど歩いたところに蛭子神社があります。蛭子神社は、航海安全を祈って、元文(1736年)~寛保(1744年)代、豊前小倉から御神体を移して、建てられました。

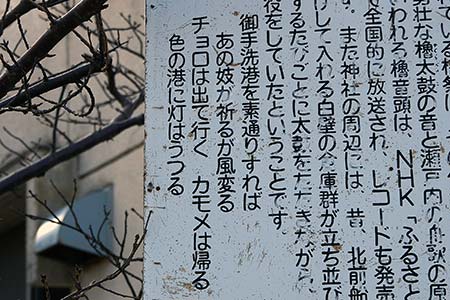

案内板に、「御手洗港を素通りすれば、あの妓祈るか風変わる。チョロは出て行く、カモメは帰る、色の港に灯はうつる。」と書かれています。

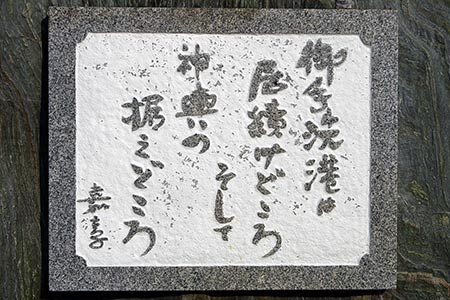

道路一つ隔てた石碑には、「御手洗は居続けどころ、そして神興の据えどころ」と書かれています。「居続け」は、江戸時代では、数夜を差すこともあり、近代公娼期では、12~24時間の以内の滞留のことをいいました。*1

遊女屋の主人、若胡子屋権左衛門が寄進した燈籠。*2

【参考文献】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.295

*2 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(豊町観光協会,2003 )P.44-P.45

住吉町の船宿跡に、御手洗最後の船大工で、おちょろ舟のミニチュアをつくりつづける宮本さんの工房があります。*1

工房の中には、遊女やおちょろ舟などの貴重な資料が展示されています。

御手洗遊女の原型は、碇泊する船に対して小舟に積んだ薪、水、食料品(特に野菜などの菜っ葉)などを売って回った菜売り女(なうりめ)と呼ばれる娘や未亡人たちでした。やがて、菜売り女は、小舟から碇泊する大船に乗り移って客をとって回る遊女となり、遊女を乗せた小舟はおちょろ舟と呼ばれるようになりました。*2*7

工房に、作成中のおちょろ舟の模型があります。

この中に5~6人が冬はこたつに入っていて、ちょろ押しと呼ばれる男が一人櫓をこいで、御手洗に入ってきた船に近づき、船に近づいたら遊女が顔を出して、指名をもらったら船に乗り移って、朝までいたそうです。*1

つまり、おちょろ舟の特色は、船に出向いて、客の濯ぎものから煮炊きまで面倒をみる一夜妻にありました。*3

おちょろ舟は海上遊廓であり、動く張店であって、翌日の日の出になると、女を引きさらって来る遣手婆でもありました。*4

おちょろ舟の最も古い記録としては、元禄4年(1691年)の「ケンペル江戸参府紀行」の「御手洗寄港紀文」に、「旅する人のために愛の女神を乗せてこぎ廻りたり」と記されています。*5

工房の中におちょろ舟の大漁旗が展示されています。

おちょろの語源については、諸説あるようです。

①小さいという意味の「チョロこい」から名付けられたとする説*7

②「お女郎」が訛ったとする説*6

③「大言海」に出てくる「おちよ舟」が訛ったする説*3

などがあります。

【参考文献】

*1 豊町商工会:みたらい通志(2003.3)P.3-P.6

*2 別冊宝島:行ってはいけない!ニッポン不思議島異聞(2006,宝島社)P.76-P.80

*3 真鍋鱗二郎:海棠記(讃文社,1986)P.219-P.220

*4 井伏鱒二:消えたオチョロ舟(加太こうじ編:日本の名随筆 別巻15 色街(作品社,1992)P.146)

*5 豊町観光協会:お茶屋若胡屋遺跡と御手洗(2003, 豊町観光協会)P.6-P.7

*6 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002)P.92-P.93

【参考CD】

*7 緩急車雲助:巷談 御手洗港の遊女哀歌(2003,KS-music)

近世中期、沖乗り航路の開発に伴い、新興港湾都市として御手洗港が建設され、大崎下島は注目されるようになりました。*1*2

瀬戸内の港町では「おちょろ舟」が付きもので、その中でも、御手洗の「おちょろ」がいちばん有名でした。「おちょろ舟」は、遊女たちを乗せた小さな舟のことです。*1*2

江戸時代に作られた防波堤である「千砂子波止(ちさごはと)」は、チョロ稼業を通年安定させました。*3

御手洗港のある住吉町には、船宿や置屋が建ち並び、歓楽街として発展をとげました。船宿は、御手洗に入港した船の積荷の取引をはじめ、水や薪等の供給、船乗りの宿泊等の一切の世話をするもので、藩ごとに指定の船宿がありました。*4

現在も船宿の建物が残されています。

【参考文献】

*1 沖浦和光:瀬戸内の民俗誌 海民史の深層をたずねて:(岩波書店,1998)P.200-P.226

*2 五木寛之、沖浦和光:辺界の輝き(講談社,2006)P.153

*3 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.316

*4 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.116

第一京浜の裏手に昔の赤線時代の建物がごっそり残る路地があります。その路地に、さらに細い路地が直交しています。

かつては、この路地は賑わい見せていたのかもしれません。

アーケードが痕跡が残っています。

使われていない旅館の入口。

十二社(西新宿2丁目)には、再開発を免れた一画があり、昔の花街の面影が残っています。

写真は十二社通り西側のビルの裏側ですが、階段の下までが弁天池で、ホテルや旅館のある高くなっている所が池畔で、このあたりに料亭が並んでいました。*1

落ち着いた感じのこじんまりとしたホテルです。

もう1軒旅館がありました。

坂道を下ったところが十二社通りです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.114

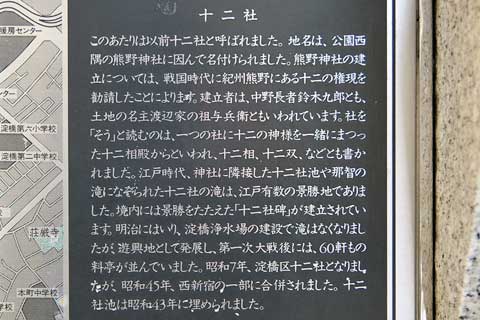

新宿中央公園に隣接する場所に熊野神社があります。このあたりは、かつては十二社(じゅうにそう)という地名でした。

境内に案内板があります。これによると、十二社は、池や滝を擁した江戸時代からの景勝地で、明治時代からは遊興地として発展し、第一次大戦後は、約60軒の料亭があったそうです。

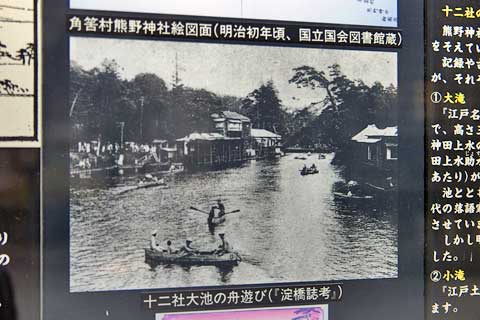

案内板に掲載されていた「十二社の池」の写真

「十二社の池」は、十二社通りをへだてて建つ現在はビルが建っているあたりにありました。 *1

現在、「十二社の池」は、バスの停留所の名前に名残を見ることができます。

【参考文献】

*1 熊野神社:「十二社 熊野神社の文化財」案内パンフレット

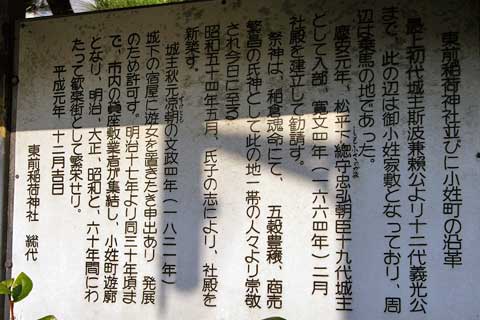

小姓町にある東前稲荷神社。

案内板に小姓町遊廓の歴史が紹介されています。これによると、文政4年(1821年)に山形城主の秋元涼朝(すけとも)により、城下に遊女屋が置かれたのがはじまりで、明治17年に貸座敷業者が終結し、小姓町遊廓となりました。

イチョウの落ち葉が一面を覆っていました。この稲荷神社もイチョウの木と共に歴史を刻んでいるようです。

昔は町の中を、このような小川が縦横に流れていたのかもしれません。

小姓町の石畳のメインストリートの突き当たりに、駆楳院と呼ばれていた遊廓の女性たちの性病検査をしていた病院の建物が残されています。駆楳院は、明治30年に建築されましたが、昭和21年に遊廓の歴史にピリオドが打たれ、娼妓診療所の役割を終えた後は、昭和30年前後から山形県立職業訓練校の女子寮「白菊寮」に転用されました。職業訓練校が廃止となった昭和55年以降は、山形県生活衛生会館として、山形県の社交業の5組合の事務所となっています。*1

入口の前には、井戸がありました*1 が、今ではスファルトの駐車場で覆われています。懐かしい木造校舎のような匂いがあります。

窓の装飾。

後ろから見ると立派な建物であったことが解ります。

【参考文献】

*1 千葉由香:別冊東北学(2003.7)「小田原遊廓物語 常盤町に封印された女たちの記憶(6)P.430-P.443

今回は、小姓町(山形県山形市)の町並みと風俗を散歩します。小姓町(こしょうまち)には、かつて遊廓がありました。現在は、旅館や料理店もあり、かつての賑わいを想像させます。

石畳で整備された道路が旧遊廓のメインストリートです。道路の脇に案内板があり、かつての遊廓の様子や歴史が記されています。

案内板によると、この道の両側には十数軒の妓楼が建ち並んでいました。小姓町の遊廓は、明治時代に貸座敷の許可を得、花街時代まで約70年間繁栄したそうです。

美しい町並みです。

今回は、常盤町(宮城県仙台市)の町並みと風俗を散歩します。

東北随一とうたわれた仙台小田原遊廓。正確な町名は常盤町といいました。*1 現在の青葉区小田原6丁目付近です。遊廓の入口だった北一番丁には、大門がつくられ、2、3階建ての妓楼がずらりと軒を連ねていました。*2

「仙台花街繁昌記」*3 には、妓楼だった建物が「あさかや」という屋号の旅館に転業した写真が掲載されていますが、現在は、遊廓跡地の北側に同じ名前のアパート「コーポラスあさかや」が建っています。

南北の縦断する大門通りは道幅が広く一直線に伸びていて、ここに遊廓があったことを想像させます。「小田原遊廓地図」*1 によると、現在、亀谷商店がある場所(写真右側)には、亀屋という屋号の店がありました。

遊廓の北側には、「駆楳院(くばいいん)」と呼ばれる病院がありました。*4 現在、この場所は住宅地になっていて、昔の面影はありません。

遊廓の南側の通り。「小田原遊廓地図」*1 によると、ここには食品店や飲み屋が建ち並んでいました。現在もその面影が残っているように思え、想像力をかきたててくれます。

【参考文献】

*1 千葉 由香:別冊東北学(2000.9)「小田原遊廓物語(1)常盤町に封印された女たちの記憶」 P.262-P.271

*2 西大立目祥子:仙台とっておき散歩道(無明舎出版,2003)P.173

*3 田村昭:仙台花街繁昌記(宝文堂,1974)P.18

*4 千葉 由香:別冊東北学(2002.1)「小田原遊廓物語(3)常盤町に封印された女たちの記憶」 P.389-P.398

定禅寺通りに近い路地にあるスチワーデスサロン。懐かしい風俗店です。

レトロな看板です。店の名前は「日本空航」。某航空会社の社名に似ています。

某航空会社のマークにそっくりです。J・A・Sは、ジャパン・エア・サロンの略でしょうか。

入口(地下1階)の階段にある看板。

伏見通りは、転業アパートが連なる通りですが、半年前に散歩したときに、この場所にあった旧「金よし」*1 は取り壊され、さら地になっていました。赤線時代の名建築がまた一つ消えました。

以前は、旧「金よし」とT字路に向かい合うようにして、建っている旧「プリンセス」の建物。

独特のデザインの建物です。

遠くから眺めても、ひと目でそれと解ります。

【参考記事】

*1 風俗散歩(吉原):旧「金よし」(2006.4)

昭和33年の売春防止法施行後、吉原の赤線業者は旅館に転業し、ひところは修学旅行の学童も泊まりました。*1

旅館「喜久本」の建物が残っています。吉原今昔図*2 によると、この場所には赤線時代、「新久喜」という屋号の店がありました。

入口には、「吉原観光旅館組合員」と書かれたプレートが貼られています。

旅館「稲本」。稲本楼の関係者が開業した旅館でしょうか。

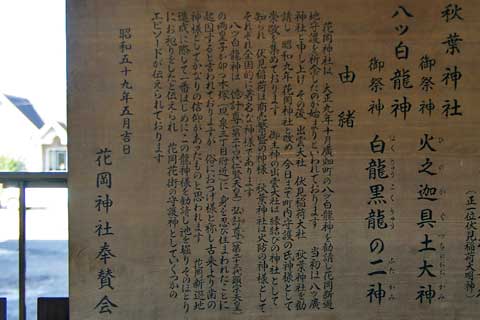

旧花街の中心部に花岡神社があります。

案内板によると、花岡神社は、花街の守護神としていくつかのエピソードが伝えられているそうです。

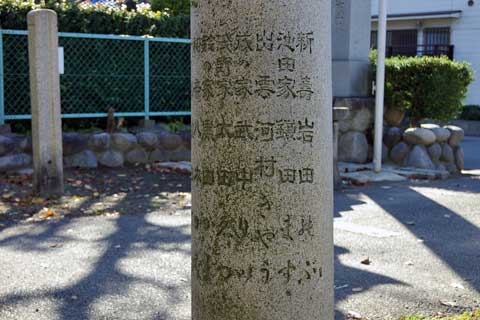

狛犬の裏側には、花街関係者と思われる寄付人の名前が記されています。

鳥居の裏側にも店の屋号や女性の名前が刻まれています。

八幡園の赤線跡の建物の中で、ひときわ人目をひく存在が、旧床元の建物です。和風の建築ですが、1階正面の部分に装飾がほどこされています。

ピンクのタイルで装飾された円柱と屋号の「床元(Tokomoto)」の文字が印象的です。

丸型の窓。こちらもピンクのタイルで装飾されています。

建物の側面には、「とこもと」と彫り抜かれています。

尾頭橋駅の西側に尾頭橋公園があります。ここは、旧赤線の八幡園があった場所です。公園の遊戯施設の向こうに旧赤線の建物が見えます。

公園の中央には噴水があり、憩いの場となっています。

公園の北側。

公園の北東にはステージがあります。旧赤線の建物との対比が印象的です。

JR本八幡駅前に老舗のキャバレーチェーンの「ハワイ」があります。この赤い看板は、よく見かけます。ハワイチェーンは、F・C(のれん分けシステム)の導入により、全国制覇を成し遂げました。*1

入口の階段に「いらっしゃいませ!」の手書きの文字。隣には、なぜか質屋の看板。

隣にはもう1軒、別のキャバレーがあります。本日「キャミソール・デー」です。

JR本八幡駅のプラットフォームから、キャバレー「ハワイ」の看板が見えます。看板の周りのランプの歯抜け具合が、店の歴史を感じさせます。

【参考文献】

*1 緒方小夜子:女の目がみたキャバレーハワイ(東京経済,1977)P.101

真金町・永楽町の遊廓は、昭和33年の売春防止法をもって、その歴史を閉じました。娼家の多くは、カフエ、バーなどの飲食店に転業しました。*1

遊廓時代にきちんと区画された道路には、緑地帯が残っています。

「赤線跡を歩く」*1 で紹介されている「美船」という屋号の建物は既に無く、駐車場になっていました。

同じく、「タイガー」という店名のカフェーだった建物も建て替えられ、今では近代的な住宅となています。

真金町二丁目の通り。写真の左側の建物はスナック、中央の建物は酒屋でしたが、現在は改装されて、住宅になっています。旧スナックの建物の左隣の路地を入っていくと、旧「美船」があった場所に行き着きます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.124-P.125

黒川金山は、武田信玄の軍資金を賄った金山として知られています。黒川金山へは、丹波山から青梅街道沿いに多摩川をさかのぼり、「おいらん渕」近くの三条新橋から水源林管理のための道を行きます。

「黒川金山循環歩道」は、戦国時代、「黒川千軒」と呼ばれた鉱山町跡を巡る歩道です。この歩道を登りきったあたりに、近代のものと思われる坑道の入口があります。*1

黒川山の頂上の東端は、その岩峰から、黒川鶏冠山と呼ばれています。黒川鶏冠山の山頂には、鶏冠権現社奥宮があります。*1

「黒川千軒」の近くには、金山杭夫慰安の遊女を置いた場所(女郎ゴー)がありました。場所は、黒川谷の北川の尾根を越えた黒川山の中腹とされています。*1

【参考文献】

*1 今村啓爾:戦国金山伝説を掘る(平凡社,1997)P.18

1991年5月、芝浦の空き倉庫に、「ジュリアナ東京」がオープンしました。ボディコンの女性が羽根扇子(ジュリ扇)を振り回しながら踊る、高さ1.2mのお立ち台が名物で、最初に扇子を持って踊りだした女性は、後に荒木師匠1 と呼ばれて有名になりました。2

「ジュリアナ東京」があった場所は、ボウリング場の「東京ポートボウル」の隣で、現在は、スポーツ用品店になっています。*3

スポーツ用品店は、当時の「ジュリアナ東京」の建物をそのまま使用しています。また、店内には、併設のカフェのカウンタ、正面の大型モニター、2階へ上がる階段など、当時のままで使用されています。3

1992年の夏頃からジュリアナ報道は過激の一途をたどりましたが、1993年4月に、お立ち台の下からの「パンチラ撮影」が禁止されると、報道は一歩進んで、「なぜ彼女たちはパンツを見せても平気なのか」と分析する方向に向かいました。4

「ジュリアナ東京」は、日商岩井の折口氏、イギリスのレジャー企業ウェムブリー社、そして東京倉庫運輸など、数社の寄り合い所帯でスタートしました。その後、数々の内紛があり、お立ち台が撤去されることにより客足が遠のき、1994年8月に閉店しました。*5

「ジュリアナ東京」があった場所(東京ポートボウルの隣)」には、東京倉庫運輸が芝浦に進出してきたときに建てた稲荷神社があります。案内板によると、進出当時、小さな祠があったものを東京倉庫運輸が稲荷神社として整備したそうです。

「ジュリアナ東京」をプロデュースした折口氏(現グッドウィルグループ6 会長)は、1994年に、六本木に巨大ディスコ「ヴェルファーレ」をオープンしましたが、やはりオーナーと意見が合わず経営から離脱。その後、人材サービス会社を起業し、介護事業の「コムスン」も傘下に収めましたが、三たびディスコ経営に乗り出す意思はないと公言しています。1

芝浦には、もう一つ、「芝浦ゴールド」というディスコがありましたが、今はマンション(下の写真)になっています。*3

【参考文献】

*2 週刊文春(2005.8.11,13)P.191「ジュリアナ東京プロデューサーが告白「羽根扇子」大流行の謎」

*3 浅妻千映子:週刊文春(2000.12.28)P.173-P.175「ポストバブルは「ジュリアナ東京」で始まった(追跡 あの店は今・・・時代の主役はスターより店だった)」

*4 岩下 久美子:文芸春秋(1993,10)P.372-P.379「ジュリアナに豚印OLはいない」

*5 桐山秀樹:文芸春秋(1994.10)P.356-P.361「ジュリアナで踊った人踊らされた人–華やかなお立ち台の裏の金銭を巡るドロドロ」

【参考URL】

*1 荒木師匠ネット

*6 グッドウィルグループホームページ

芝浦が花街として発達を見たのは、明治時代からでした。昭和の初期には、芸者屋74軒、待合73軒、がありました。*1

JR田町駅から徒歩約10分、ヤナセ本社ビル近くに、芝浦花街の見番として使用されていた協働会館の建物があります。現在は、保存のため、建物全体にネットがかけられています。

協働会館は、当時の三業組合長であった細川力蔵氏が大半を出資し、三業組合に寄付したものといわれています。細川氏は、目黒雅叙園を築き上げた人です。

太平洋戦争が苛烈になるにしたがい、東京港付近に重要な倉庫が密集し、空襲の中心になる恐れから、芝浦花街は、疎開、移転し、三業組合も解散しました。*2

昭和20年に戦争が終わりましたが、協働会館の周辺は、幸運なことに空襲の被害から免れました。元の見番の建物は、東京都港湾局の所轄になり、港湾労働者の宿泊施設として管理され、「協働会館」と名付けられました。

この頃から、芝浦は花街ではなく港町の産業(倉庫・運輸など)・住宅地へと性格を変えていきました。*2

この建物の所有者である東京都港湾局は、一時期、解体計画を発表しましたが、地元の住民がこれに反対し、現在では保存運動が展開されています。*3

東京都では、小金井市の江戸東京たてもの園に移築保存することなども検討しましたが、敷地や予算などの問題で実現していません。*4

【参考文献】

*1 東都芸妓名鑑(南桜社,1930)

*2芝浦・協働会館を活かす会:「協働会館 華やかなりし花柳界の面影を伝える近代和風建築」(芝浦・協働会館を活かす会,1999)P.8-P.28

*3 THEMIS(2005.12)P.90-P.91「三信ビル、協働会館など 建物を守らない日本の建築文化を問う」

*4 東京人(2003.3)P.89「特集 たてもの保存再生物語」

明治時代、品川宿には、貸座敷が何軒も並んでいました。その中で、品川一の貸座敷と言われたのが島崎楼です。現在、跡地にはビルが建っています。*1

幕末に活躍した高杉晋作ら長州藩尊譲派が集合場所とした、歩行新宿の相模屋、通称「土蔵相模」は、品川宿有数の旅籠屋でした。明治以後は、貸座敷「相模楼」となり、戦後は、さがみホテルと名を変えました。1982年に取り壊され、現在は、コンビニのファミリーマートが入るビルとなっています。*2

コンビニの前に案内板があります。「土蔵のような海鼠壁だったので、土蔵相模と呼ばれていた。」と書かれています。

歩行新宿(北品川1丁目)。風情のある商店街です。

赤線跡を歩く*3 では、この写真の右側のコンビニが土蔵相模跡地と紹介されています。

【参考文献】

*1 秋谷勝三:品川宿遊里三代(1983,青蛙房)P.105-P.107

*2 品川区教育委員会:東海道・品川宿を駆け抜けた幕末維新(品川区立品川歴史館,1999)P.35

*3 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.38

終戦直後、政府の要請で、連合軍将兵のセックス処理を目的とした、R・A・A(特殊慰安施設協会)が発足しました。資金の貸付の保証と慰安婦募集の黙認を国家から約束されたR・A・A(実際には業者が運営)は、銀座通りなどに大看板を掲げて堂々と女性を集め始めました。*1

「新日本女性に告ぐ。戦後処理の国家的緊急施設の一端として進駐軍慰安の大事業に参加する新日本女性の率先協力を求む」

「女事務員募集。年齢18才以上25才まで。宿舎・被服・食糧など全部支給」

こうして集められた慰安婦の第一陣が、慰安所第一号の「小町園」に送り込まれ、昭和20年8月27日に開店しました。*1 場所は、現在の大森のいすゞ本社近くのあたりでした。

「小町園」があった場所*2 は、現在はマンションが建ち、当時の面影はありません。

近くに、料亭風の建物が残っていました。「小町園」は、こんな感じの建物だったのかもしれません。

「小町園」の女性たちの中には、耐え切れなくなって京浜急行の線路に飛び込んで自殺した人もいたそうです。*1 現在、京浜急行の線路は高架化されています。

その後、慰安所の数は激増し、R・A・Aが解散した後は、そのほとんどが、赤線地帯として残り、売春防止法によってネオンが消されるまで繁栄しました。*1

【参考文献】

*1 小林大治郎,村瀬明:国家売春命令(雄山閣出版, 1992)P.12-P.23

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.119

今回は、大森(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

ビジネス雑誌の「プレジデント」に次のような記事が掲載されていました。*1

「米兵専用慰安所・小町園があった場所には、今、マンションが立っている。近隣のマンションの1階には、その時の名残か、『こまち』という名の店があった。」

実際に、この店に行ってみました。「小町園」があったとされる場所*2 からは、京浜急行の線路をまたいだ反対側にあり、距離も少し離れています。

入口に、「秋田地鳥 比内鳥...」と書かれています。

お好み焼きともんじゃ焼きの店のようですが、ランチタイムは、稲庭うどんと定食が主力メニューです。

「こまち」は「小町園」の名残というよりは、「秋田小町」の「こまち」であるような気がしますが、余計な詮索はせずに、この店が「小町園」の名残と思って、入ってみることにしました。

稲庭うどんセットと瓶ビールを注文。そうめんのように細い稲庭うどんは絶品でした。

【参考文献】

*1 下川耿史:プレジデント(1999,10)「敗戦国の女たちが見た夢RAAとパンパンガールの時代」P.250

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002) P.119

総武線のガード下。日曜日は歩行者天国となる秋葉原のメインの通りです。家電量販店に混じってアダルトショップのチェーン店があります。

店の入口の右側には、、「エプロンブルマ」なるコスプレを着たマネキンがあり、「18歳未満及び高校生の入店不可」と書かれています。「入店不可」と書かれると、逆に入りたくなる衝動にかられます。

店の入口の左側には、「スク水エプロン」。スクール水着とエプロンが合体したものと思われます。

股間の部分にチャックがあるデザインです。

旧清里楼。この家の道を挟んだ向かい(写真左側)に、無縁仏石仏と寺墓がありました。現在は、移転しているそうです。*1

旧三玉楼。*1 紅柄格子が美しいお宅です。

旧東楼。*1 こちらのお宅の紅柄格子も立派です。軒下になぜかコンクリートブロックが置かれています。

旧浅常楼。*1 庭木との対比が美しいお宅です。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌13(三一書房,1992)P.383-P.427

八日市には、かつて遊廓がありました。明治30年の記録では、貸座敷業25軒、料理業47軒、飲食店203軒がありました。遊廓への入口には、大門があり、この門をくぐり抜けると招福楼の黒塀(写真右側)がありました。黒塀の中に入ると玉砂利が敷かれてあって、招福楼の正面玄関には、舞子と芸者が招き入れてくれたそうです。*1

現在は黒塀はなく、代わりにコンクリートの塀があります。

招福楼の裏口のあたり。コンクリートの塀で囲まれた敷地は広大です。当時の招福楼がかなり大規模であったことが解ります。

旧大正楼。*1

旧角正楼。*1

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌13(三一書房,1992)P.383-P.427

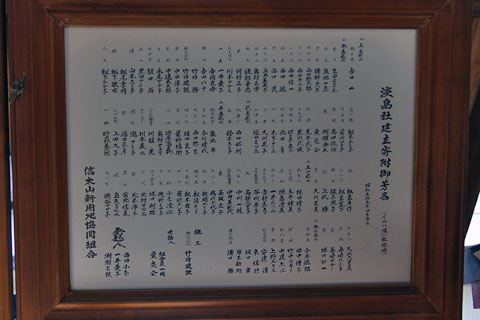

新地の中心部に「今里花街協同組合」の看板を掲げた事務所があります。

この組合の前身(と思われる)「今里新地芸妓組合」は、昭和5年3月26日に設立されました。

「今里花街協同組合」が、お店を管理しているためか、お店の提灯などは、すべて統一されています。

「今里花街協同組合」と書かれた提灯があります。

今回は、今里(大阪府)の町並みと風俗を散歩します。

近鉄今里駅を下車し、商店街を5分程歩き、右へ曲がったところに今里新地があります。入り口には、「今里新地」とかかれたゲートがあります。夜になると赤いネオンで光ります。

現在でも、数十件の店が現役の風俗店として営業しています。人通りは少なく、落ち着いた料亭の佇まいが続きます。

料亭は、普通の家を改造したのではなく、最初からお茶屋向きに建築されたものばかりです。*1

大阪の他の新地と比べると、町そのものが緑化されているので、明るく、ごく普通の町並みといった感じがします。

【参考文献】

*1 南博(編):近代庶民生活誌第13巻「今里新地十年史」P.194

近鉄郡山駅を線路沿いに南へ5分ほど歩くと、東岡町です。ここにも遊廓がありました。三階建ての木造建築が連なっています。

大衆居酒屋「義」のある通り。道の両側に大型の木造の建物が連なっています。

くの字を描いて東西に続いています。

大衆居酒屋「義」の看板があるあたりから東側を見たところ。

明治25年制定の「貸座敷娼妓営業取締規則」では、大和郡山市の洞泉寺町、東岡の2箇所に貸座敷娼妓営業の区域がありました。*1

洞泉寺の周辺には、木造の建物が残っています(写真右奥は洞泉寺)。

大信寺の北隣にある木造の建物。木造3階建ての建物は迫力があります。

同じ建物を正面から見たところ。

ハート型の窓。

【参考文献】

*1 奈良県警察史編集委員会編:奈良県警察史. 明治・大正編(奈良県警察本部,1977) P.428

長峯の山を登りきったあたりが、古市遊廓の中心部でした。

備前屋、杉本屋、油屋の三楼は古市三大妓楼と呼ばれていました。備前屋があった場所は、現在は駐車場になっています。

備前屋跡の碑。

備前屋は、牛車楼とも呼ばれました。これは、享保年間に名古屋に出店を持ったとき、さる高貴の者が牛車で来遊したことがあったためといわれています。*1

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.156

駅から県道102号線(長沢水戸線)を少し行くと、料理屋だったという楼閣*1 があります。

建物の側面。洋風と和風がミックスされています。

料理店の入り口。

料理店と書かれた納税証が残っています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.92-P.93

ピンクキャバレーの「日の丸」。独特の派手なネオンは今も健在です。

「自衛隊/学生の方割引」も昔と変わりません。

日の丸が入っている5階建てのビルを裏側から見たところ。1~2階部分にクーラーの機材が集中して設置されています。

ビルの裏側にも「日の丸」の看板があります。

池袋駅北口の文化通り。

大人のおもちゃの店。

池袋二丁目の田中ビル付近にあるランジェリー・コスチューム店

看板と木製ゴミ箱。

今回は、池袋の町並みと風俗を散歩します。

池袋北口を出て徒歩5分ほどのときわ通り周辺の繁華街には、無料案内所が密集しています。派手な看板が目立ちます。こちらの店舗は、「夜の王様」というのがお店の屋号のようです。

どの店舗も「無料案内所」という呼び方は一致しているようです。店舗の名前「男の楽園」は小さく表示されています。

VIP。

「アパマン」との併設店。

旧中村遊廓の中心部。大門近くにスパーのユニーがありますが、ユニーの向かい側(写真右側)にはソープランドが並んでいます。

ユニーの屋上の駐車場から見た南側の風景。写真左手前から、ソープランドの「インペリアル福岡」、ビジネス旅館の「牛わか」、洋風の建物、ソープランドの「ファースト」、「ニュー令女」と並んでいます。改装前は、瓦屋根の日本建築だったことがわかります。

ユニーの裏手(北側)にある「およし」の屋号を持つ建物。瓦屋根の建物は、中央部に中庭がある構造になっています。

北側の風景。写真右手前に旧屋号「およし」の建物。遠くに、デイサービスセンター松岡、料亭の稲本等、旧遊郭の建物が見渡せます。

大門の近く(スーパーのユニーの裏手)にある以前遊郭だったと思われる建物。現在は、民家になっているようです。

建物の右側の側面はトタン板のようなもので補強されています。

玄関のところに、「およし」という屋号が確認できます。

建物の下部の緑色のタイルの装飾が鮮やかです。ラーメンのどんぶりの渦巻き模様に似たデザインがあります。

ソープ街の中に古い旅館があります。「想い出」という屋号の旅館です。旅館の隣(写真奥)には同じ「想い出」という屋号のソープランドがあります。

緑のタイルの装飾がある立派な建物です。こちらも同じく「想い出」という屋号です。新館と旧館という位置づけでしょうか。

旅館の入口。左側の円柱に「旅館想い出」、右側の円柱に「お気軽にどうぞお泊りください」と書かれたプレートが貼ってあります。

ソープランド「エデン」の看板が右手前に見えます。新旧店舗を対比させてみました。

水野町公園近く。ソープランド「AAライン」のある通り。

ソープランドの向かいに古い建物が残っています。

入口に屋号が見えますが、何と読むのかはよくわかりません。入口と窓枠に緑色の鮮やかなタイルの装飾があります。

4つある窓には、富士山の装飾が施されています。

ソープ街の裏手には、古い建物が残っています。

1階は喫茶店になっている建物。

全体は、ピンクのタイルで装飾されていますが、中央の庇部分は白と黒のタイルで装飾されています。喫茶店の看板は新しいです。

鳩の街などで見かけるタイルの円柱を思い出しました。

甲府市の錦通り。中央1丁目の繁華街です。1階や地下に飲食店が入るビルが建ち並びます。

飲食街の中に、マッサージ店が混在しています。

エステ「ハワイ」。

赤い色の健康エステの看板。

江戸時代、潮来が香取、鹿島、息栖(いきす)の三社詣の上り下りの船便で賑わっていたころ、この地には遊廓がありました。三社詣は、いわば男たちの隠れミノでした。*1

浜町通りには、かつて妓楼や待合が立ち並んでいました。通りの入口には復元した大門があります。*2

今は当時の面影はありません。わずかに一軒のみ当時の威容を保っているのが、旧妓楼の「あやめ楼」です。*2

入口の造りも立派です。

通りを逆方向から見たところ。

P.319

潮来が香取、鹿島、息栖(いきす)の三社詣の上り下りの船便で賑わっ…

P.115

唯一の遺構で威容を誇る旧妓楼の「あやめ楼」

P.119

角菱旅館は…

前川あやめ園から潮来下町通りを行くと、角菱旅館があります。昔はここが船着き場でした。*1

今回は、神栖(茨城県神栖市)の町並みを散歩します。

国道124号線沿いの木崎のバス停のあるあたりは、牛丼家などの飲食店やホテルがある町の中心部です。

牛丼屋の脇の道を入ると、営業していないサウナ(ソープランド)があります。ピンクの看板は塗りつぶされています。

ピーチガールという店名が塗りつぶされたブルーの看板。

店の入口付近。

熊谷駅の西側。JRの線路と市役所通りが交差する地下道の南側の出口付近にある大衆クラブ「ビッグサルーン」。

昭和レトロな外観です。

入口には、ショーガール。

「6つのエリアとゆとりの空間」と説明されています。

かつては、大通りの左右には旅館が立ち並んでいたと思われますが、今は、わずかに古い家並みが残るのみです。

旅館だったと思われるどっしりとした建物が残っています。

旅館の脇の路地。

軒下に入ると、古い建物の雰囲気が伝わってきます。

今回は、熊谷(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。駅の西側の伊勢町には、かつて遊廓がありました。場所は、秩父鉄道の上熊谷駅よりもさらに西側の新幹線の高架下(南側)です。

「赤線跡を歩く」に写真が載っていた*1 「旅館あき山」は、今は無く、住宅が建っていました。

「旅館あき山」は新幹線の高架下に移動していました。

現在、電話帳に「旅館あき山」の登録はなく、現在は、営業していないようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.152-P.157

平潟という地名は旧町名のため、現在は使われていません。平潟の地名を受け継いでいるのは、平潟公園ぐらいですが、他にも、いたるところに旧町名を見ることができます。

マンションの「スチューデントプラザ松戸」(妓楼の三井家があったところ)の隣のアパートに貼ってあった平潟のプレート。

電柱にも平潟と書かれています。

自治会の名前に平潟の旧地名が受け継がれています。しかし、現在の住人は、定住しない人が多いため、自治会費が入らず自治会の運営すら難しくなっているそうです。*1 写真は、平潟自治会の掲示板です。犬のフン看板が邪魔をして見づらくなっていますが、掲示板の下部に「平潟自治会」と書かれています。)

渡邉幸三郎さんの平潟の町並み図*1 によると、妓楼の「宝塚」の隣に「高村タクシー」があったことになっていますが、ちょうどこのあたりに、高村自動車工業(株)と書かれた看板があります。タクシー会社は移転し、代わりにこの場所に事務所がおかれているようです。

【参考文献】

*1 渡邉幸三郎:昭和の松戸誌(崙書房出版,2005)P.44

松戸駅西口から旧水戸街道を横切って江戸川方面へ行ったところに、かつて平潟遊廓がありました。江戸川の土手からすぐのところに、日大歯学部の校舎がありますが、このあたりに、平潟遊廓の西側大門がありました。*1

平潟遊廓が出来上がったのは、明治半ばの頃で、関東大震災以降さかんになり、戦争の激化とともに消えました。*2

かつての柳並木のうち一本だけ残された柳の木。この柳の木の向かいに妓楼の「三井家」がありましたが、19994年に取り壊されて、跡地には、マンションの「スチューデントプラザ松戸」が立てられました (写真の左端)。「三井家」は、内藤新宿の資産家内藤新太郎が開いた店で、初め、「九十九楼」と称していました。*2

唯一、当時の妓楼の建物が転用され残されていた柳仙育英センター(司法試験のための学生寮)の7号館の建物(旧豊川楼)*1 も今は無くなって駐車場になっています。

お稲荷さんだけが残る元妓楼の敷地。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.100-P.103

*2 渡邉幸三郎:昭和の松戸誌(崙書房出版,2005)P.33

国道沿いのバス停近くに無料紹介所があります。

最近風俗街でよく見かける紹介所ですが、雄琴の無料紹介所はユニークです。紹介の内容が、①観光、②旅館、③ホテル、④特殊浴場の4点セットになっています。さすがは、観光地、雄琴です。「ソープランド」ではなく、「特殊浴場」と書いてあるのも特徴的です。

いくつかある紹介所は、風俗情報誌を見せながら、お勧めの店を紹介するというものです。

滋賀県特殊浴場協会の事務所。協会が運営する「雄琴ソープランド情報公式サイト」のトップページには、「無料案内所の利用はやめましょう」と書かれています。どうやら、無料紹介所は、協会加盟ではないようです。

街道沿いにある多津美旅館。正面の看板は、多津美の津の字が欠落してしまっていますが、右側の看板には、「淀川温泉 旅館 多津美」と書かれています。

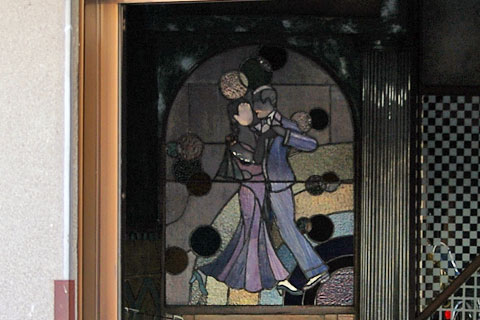

旅館の外壁には、規模は小さいですが、美しいステンドグラスがはめ込まれています。

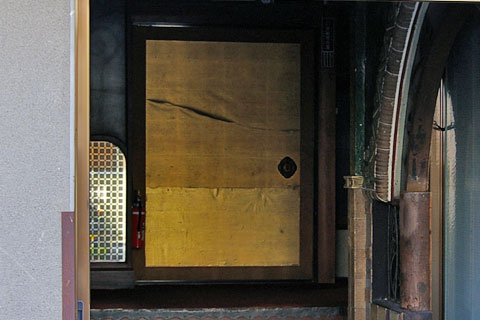

旅館の玄関には、金の襖があります。

玄関の左側には、ダンスを踊る男女のステンドグラスがあります。

駅前にある旅館。京阪電車踏み切りのすぐそばにあります。

橋本は京街道の宿場町としての機能も持っていました。京街道沿いに風情のある旅館の建物が残っています。

橋本は、江戸時代から遊廓でしたが、明治初年に東京遷都により、徐々に衰退、人口も減少しましたが、明治21年に遊廓を再興し、京阪電車の開通とともに、再び繁盛しました。*1

大谷川から見た旅館街の裏手。川の流れに旅館の建物がよく似合います。右側には淀川の堤防があります。

*1 渡会恵介:京の花街(大陸書房,1977)P.276

東柳町周辺には、往時の町並みを残す旅館の建物が残っています。

壁の装飾に特徴があります。

「赤線跡を歩く」に写真が掲載されてる円柱を持つ建物*1 があった場所は、今では、住宅地になっています。

風情のある旅館「まつば」の入口。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.107

今回は、宮川町(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

宮川筋三丁目から六丁目の市街地は、お茶屋が建ち並び江戸情緒ある通りで、京都市は平成11年に歴史的景観保全修景地区に指定しました。祇園甲部界隈に比べ、観光客は少なく静かに散策できる場所でもあります。*1

宮川筋の四条・五条間の南北約800メートル、東西最大150メートルの細長い地が、宮川町遊廓の区域いでした。具体的には、宮川筋二丁目から六丁目までが宝暦元年(1752年)に遊廓地の指定を受け、宮川筋七丁目が安政6年(1859年)に遊廓地に編入されました。*2

写真は、現在の宮川筋2丁目付近から3~4丁目方向を見たところですが、現在は、宮川筋2丁目~4丁目付近が花街となっていて、お茶屋さんが建ち並んでいます。

お茶屋さんのプレート。

宮川筋七丁目付近までくると、花街の風情は無くなりますが、スナックや寿司屋などが散在しています。(写真は、八丁目付近から七丁目方向を見たところ)

【参考文献】

*1 相原恭子:京都 舞妓と芸妓の奥座敷(文藝春秋,2001)P.22

*2 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.101-P.103

五条楽園には、タイルで装飾された洋風の建物が数多くあります。緑や赤など色合いが鮮やかです。

円柱のタイルを持つ建物。

タイルで装飾された玄関。

お茶屋のプレート。

六軒橋周辺の広場に面して「本家三友(旧三友楼)」があります。

五条楽園の中では最大級の建物です。

新緑に木造建築が映えます。

お茶屋のプレート。

五条楽園のお茶屋は、路地の中にひっそりと佇んでいます。お茶屋「八千代」のある通り。

営業中のお茶屋の入口には提灯と暖簾が掲げられています。

六軒橋の近くの開けた場所にあるお茶屋。

洋風のお茶屋の建物の提灯。

五条楽園の中心街。

水戸市街は、中央が盛り上がった馬の背のような地形をしており、そこから坂を下ったところに奈良屋町があります。「赤線跡を歩く」に掲載されている「坂の途中にあった『弘月』」*1 は、今は無く、駐車場になっていました。

水戸の繁華街から別の道を下ったところにある建物。角が丸くなっているのが特徴です。落書きされているのが残念です。

そのすぐ近で道は二股に分かれます。

緑のある東照宮方面と水戸市街(写真の左側)は、共に、標高が高く、このあたりが窪地であることがわかります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.159

奈良屋町の路地にある旅館「ほおずき」。古い自動販売機があります。

さらに、その隣に雰囲気のあるお宅があります。

よく見ると、「二十歳未満のお客様の店内立入を堅くお断りいたします」のプレートが貼られています。以前、古河市ので見かけたプレート*1 と同じものです。「赤線跡を歩く」に掲載されている「桂願寺門前の飲み屋横丁跡の写真」*2 にも同じプレートが見かけられます。たぶん茨城県共通仕様のプレートだと思います。

プレートの下部には、「水戸警察署水戸料飲支部」と書かれています。

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.160

【関連記事】

*1 中央町の飲食店(風俗散歩 2006,3)

奈良屋町(現在の宮町)は、カフェー街であったそうです。

「赤線跡を歩く」に掲載されていた「往時のたたずまいをとどめるお宅」は、今は無くなって、駐車場になっています。

料理屋だったと思われる建物。

「料理店」のプレートがあります。

国道118号線に面したビルの脇に、旧町名を示す石柱があります。石柱の側面に、次のような谷中の地名の由来の説明があります。「地形が谷間であったためにつけられた常葉村の小字名で、享保の頃、城下町と町続きになった。明治22年市制施行に当たり、水戸市に編入された。」

「赤線跡を歩く」に写真が掲載されていた「通りの奥に残る建物」*1 は、今はありません。かろうじて、「路地をはさんで向かいにある旅館」が今も残っていました。

「路地をはさんで向かいにある旅館」は、「喜楽荘」という名の立派な旅館です。

「喜楽荘」のある桂岸寺の西側(回天神社の前あたり)に、料亭や待合が並んでいたのだと思います。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.161

水戸駅前から茨城大学行きのバスに乗ります。バスは、大工町から右に曲がり、国道118号線へ入ります。末広町三丁目で下車したところに、桂岸寺があります。「赤線跡を歩く」*1 に掲載されている写真に、「桂願寺門前の飲み屋横丁跡」とのコメントが付けられていますが、石柱は、「桂願寺」ではなく、「桂岸寺」となっています。

桂岸寺周辺(市の北西部)を、ロマンチックゾーンと呼ぶそうです。「赤線跡を歩く」*1 には、「水戸には、大工町と竹隈町に花街があり、のちに市の西方、練兵場近くの近くの料理屋にも芸者が入るようになり、谷中花街が生まれた。」と書かれています。

案内板に、次のような解説があります。

「市街地の北西部、水戸八幡宮から曝井(さらしい)の一帯に、太古の昔から近代までの歴史的遺産が、あたかも時の流れを忘れたかのようにその姿を止めている。訪れる人々の心に安らぎを与えてくれる恵まれた緑と湧き水。また、古くから寺町・花街として栄えた商業地が広がり、古い店舗や土蔵が見られ、昔の栄華を今なお偲ぶことができる。この辺りを水戸のロマンチックゾーンと呼ぶ。」

案内板にある「花街」は、谷中花街のことを言っているものと思われます。

桂岸寺の隣にある回天神社には、格さんの墓があります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.160-163

結婚式場「モアパーク」の隣に広い駐車場がありますが、ここには、龍宮城と形容された二軒の妓楼(松岸遊廓)がありました。*1

松岸遊廓の最盛期は、銚子汽船と総武線開通によって客の範囲の広がった明治後期から大正期で、明治5年(1872)の資料によると貸座敷4軒が営業し、娼妓数は64名でした。*2

昭和40年頃までは建物が残っていたそうです。ひと頃、演芸ホールに改装されて芝居や歌謡ショーの興行がおこなれていたこともありました。*1

別の角度からも撮影してみました。

る護岸は後年できたもので、以前は妓楼のすぐ下までおだやかな利根川の流れが打ち寄せ、建物の周りには掘割がめぐらされていました。*1

龍宮城の雰囲気を味わいたいと思い、利根川の桟橋から妓楼跡を眺めてみました。

「全国花街めぐり」*3 では、『青い水線の上にポッカリと、宛(さなが)ら蜃気楼(しんきろう)のごとく一大楼閣の浮き上がってくるのを望んだとき、「まるで繪(ゑ、かい)のやうだね」「(まるで)龍宮といった態(かたち)だね。」、誰しもそう言って歓喜のこえを放つのである。』と紹介されています。

P.118

昭和40年頃までは建物が残っていた。(写真:2軒の妓楼はこのあたりに…

P.73

良福寺の過去帳に遊女の記載が初めてあらわれるのは享保9年(1724)の…

その一すぢ青い水線の上にポッカリと、宛(さなが)ら蜃気楼(しんきろう)のご…

神田には、ビデオ鑑賞店が密集しています。

「ホテルがライバル」と書かれた大型のビデオ鑑賞店。

「太郎と花子」。新種のビデオ鑑賞の店でしょうか。

詳しい説明があります。

京町二丁目と角町の間の通り。こちらにも、昔の雰囲気を残す建物が残っています。

アパートに転業した建物。

円柱と石材が調和しています。

ソープランド「天女」の近くにある、飲食店だったと思われる建物の入口。

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みを散歩します。

吉原の江戸町二丁目(伏見通り)。大門に近いあたりに、戦後のカフェー街の名残の建物があります。

角が丸みを帯びた、転業アパートの金井荘。1階がモルタルで2階が羽目板張りになっています。いつも選挙用のポスターが貼られているのも特徴です。

吉原今昔図*1 によると、赤線時代は「金よし」という屋号でした。

正面から見たところ。

ここのT字路は、転業アパートが向き合っていて、いい雰囲気です。

【参考文献】

*1 荒井一鬼:吉原今昔図(葭之葉会,1993)

松島新地の中に入ります。料亭が整然とならんでいます。飛田に似た雰囲気ですが、飛田と比べて明らかに異なる点は、道路の幅が広いことです。道路は、車も通りますので、ど真ん中を歩くと危険ですが、少し離れて歩いて見て回ることができるので、安心感があります。

「おおさか百景いまむかし」*1 に写真が掲載されている建物。

軒下のオブジェ。

モダンなデザインです。

【参考文献】

*1 野村廣太郎:おおさか百景いまむかし(東方出版,1997)P.112

今回は、九条(大阪府)の町並みと風俗を散歩します。

中央線九条駅で下車し、百十四銀行のところを右へ曲がります。

すこし行くと左手に松島新地の入口があります。

松島料理組合が組織されています。

この地図を見る限りは、料亭街といった感じです。

信太山新地の中に神社があります。

夕方になると、お店に提灯が灯ります。これからが飛田新地の始まりです。

店には女性とやり手婆が座り、客を待ちます。顔を明かりで照らしているせいか、女性はみな美人に見えます。女性は、10分か15分毎に交代するお店が多いようです。

青春通りと呼ばれる北部の通り。

店の前で、交渉している客がいます。

飛田大門から、いよいよ飛田新地の中へ入ります。

まず、目に入るのが高速道路。飛田新地のほぼ真ん中をを高速道路が走りぬけます。東京の風俗地帯では見られない光景です。

しばらく歩くと、反対側の壁が見えてきます。壁には階段があり、阿倍野地区へぬけることができます。整備された綺麗な階段です。

登ったところから見た壁の側面と飛田新地。こうやって見ると、飛田新地はくぼ地にあることがわかります。

壁の上から見た飛田新地。2階建ての建物がずらっと並ぶ光景は圧巻です。

動物園前商店街がつきるあたりに、大門跡の碑があります。

動物園前の駅から、商店街へ入ってすぐの路地裏に、「ゴールデン 休憩200より 宿泊300より」と書かれた看板があります。「ゴールド」ではなく、「ゴールデン」という名前が何となくそそります。(新宿ゴールデン街のことを思い出していました。)

JR古河駅から北西に500mぐらいのところに横町があります。「よこまち柳通り」の碑があります。

碑の裏側に、この通りの建設の経緯が書かれています。「横山町通りは、かつて江戸時代に日光街道の北玄関口として作られ、宿場としての問屋場や旅籠、茶店等が軒を連ね、陸上交通の要所として賑わった。しかし、明治から現在に至る社会経済の変化、交通手段の変革により、まちも変遷を余儀なくされた。そこで、市は、地域住民と相計り、往時を思い、さらに風格と活力のあるまちづくりを目指して、ここに『よこまち柳通り』を建設した。」

逆方向から見た横町柳通り。道路は、一直線ではなく変化がつけられていますので、自動車も速度を落として運転しています。

通りの雰囲気にマッチした水のみ場がありました。

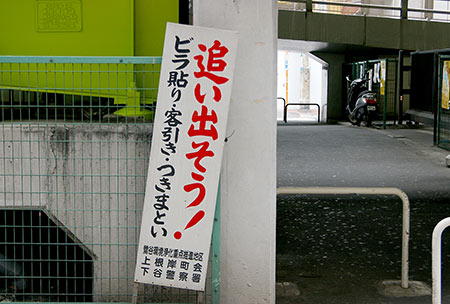

鶯谷のラブホテル街には、犯罪防止の看板が乱立しています。看板は3種類あります。(写真は、JR山手線の線路沿い)。

1種類だけば単独で設置されている場合もあります。

ビラ貼り、客引き、つきまとい。

鶯谷のラブホテル街の中の公園(写真左奥に看板)。

JR鶯谷駅から見える和風旅館。

岩風呂「石秀」。

入口に庭園が配置された和風の佇まいです。

コンセプトは、「根岸の里」。

東清寺の入口。玉の井稲荷と書かれています。

お寺の中に稲荷神社があるということでしょうか。

狐の像。

大正道路の記念碑。

玉の井のメインの通りから路地にはいると、「赤線跡を歩く」*1 に掲載されている赤い壁の建物があります。

派手な色の円柱。上部は茶色。中央部分は緑色です。

円柱の下部は、青と白で塗装されています。

路地を抜けるといろは通りに出ます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.78

いろは通りの路地裏には、昔の面影を残す建物がいくつかあります。

散歩の雑誌等でおなじみのお宅。

当時のままの原型を留めており、迫力があります。

左側から見たところ。2階のバルコニーに特徴があります。

右側を見たところ。

玉の井が色街だった頃のメインストリートであったと思われる通り。

現在はスナック街になっています。

一階がスナック、二階にバルコニーがある家が並んでいます。

スナックの入口付近。当時の玉の井には、「抜けられます。」と書かれた看板があったそうですが、現在は、「車ぬけられません」と書かれた標識があります。

今回は、巣鴨(東京都豊島区)の町並みと風俗を散歩します。

JR巣鴨駅北口前のロータリーの北側の一画は、飲食店が密集する繁華街です。

北側のメインストリートは、居酒屋などの飲食店に風俗店が散在する通りです。

夕方の時間帯になると人通りが増えてきます。

繁華街の南西側。写真奥は白山通りです。