今回は、福知山(京都府福知山市)の町並みと風俗を散歩します。

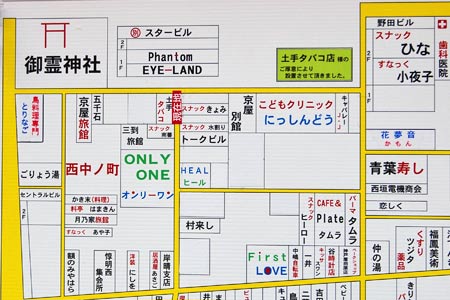

福知山駅の北側に、明智光秀が祭られている御霊(ごりょう)神社のある御霊公園があります。その御霊公園の南側一帯は、歓楽街の「中ノ町飲食街」です。

御霊神社前に飲食店が建ち並んでいます。

場末の雰囲気が漂う「ナイトイン上海」。

看板の裏側は、「サロン上海」。

今回は、福知山(京都府福知山市)の町並みと風俗を散歩します。

福知山駅の北側に、明智光秀が祭られている御霊(ごりょう)神社のある御霊公園があります。その御霊公園の南側一帯は、歓楽街の「中ノ町飲食街」です。

御霊神社前に飲食店が建ち並んでいます。

場末の雰囲気が漂う「ナイトイン上海」。

看板の裏側は、「サロン上海」。

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みと風俗を散歩します。

昨年(2007年)は、新吉原が誕生(元吉原から移転)してから、ちょうど350年にあたります。これを記念し、2007年11月に、遊廓の入口である大門を再現した街路灯が設置されました。江戸風情を復活させようと町会の働きかけによって実現したものです。”江戸の華”とうたわれた遊廓の歴史は現実の荒波にもまれながら受け継がれています。*1

かつての吉原遊廓の大門があったあたりに設置された「大門(おおもん)」と書かれた街路灯。他に、「角町」、「京町」、「揚屋町」などと書かれた街路灯も各通りに設置されています。

この場所には、花魁(おいらん)ショーで有名な料亭の松葉屋がありましたが、現在は1階に交番が入るマンションになっています。

吉原今昔図*2 によると、松葉屋は昭和20年代には引き手茶屋として営業していました。

花魁ショーは、平成の初め頃まで、月・木・金を除く15時からと毎日19時から、所要時間25分で上演され、「はとバスツアー」にも組み込まれていました。*3

大門があったあたりから大門交差点方面を見ると道路がS字形に曲がっています。ここは、五十軒道と呼ばれていました。

【参考文献】

*1 丹治早智子:東京新聞(2007.11.9 夕刊)P.10 「吉原大門」街路灯で再現

*2 新井一鬼:吉原今昔図(葭之葉会,1993)

*3 散歩の達人(1996.11)P.8-P.9

ピンク映画館の「千本日活」。

映画館らしい映画館が今も健在です。

入場料金は500円です。

夜は、ネオンが美しく輝きます。

今回は、五番町(京都府京都市)の町並みと風俗を散歩します。五番町は水上勉さんの小説の舞台となった場所です。

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されている写真の場所は、スナックの建物を除いて、新しい建物に立て変わっていました。昔の面影はなくなりつつあります。

スナックの看板

スナックの建物の隣にある建物。

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されていた元妓楼の建物があった場所は、駐車場になっていました。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2 続・消えゆく夢の街を訪ねて(自由国民社,2002)

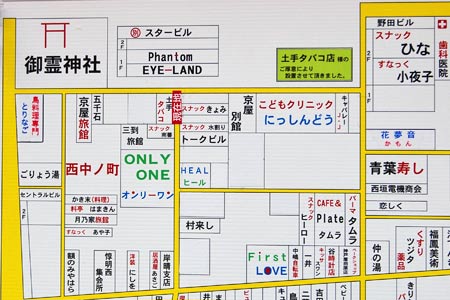

上七軒の料亭街の中に上七軒歌舞練場があります。

立派な建物です。

入口付近。

裏口の門柱も立派です。

現在も料亭が並ぶ上七軒。この道を進むと北野天満宮です。

案内板によると、足利氏が北野天満宮の再建のときの残木を利用して、門前に7軒の茶屋を建てたことから、上七軒と呼ばれるようになりました。京都最古の遊里です。

しっとりとした感じの上七軒花街。*1

同じ通りを逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 明田鉄男: 日本花街史(雄山閣出版,1990)P.78-P.79

十三駅前の道路に青色のワゴン車が止まっています(写真左下)。この車はストリップ劇場の「十三ミュージック」の送迎車です。

木川本町商店街の隣にあります。

入口の看板。「素人娘」がウリです。

夜になるとネオンがきれいです。

今回は十三(大阪府)の町並みと風俗を散歩します。十三駅前にあるアーケード。

アーケードをくぐると、風俗街です。

派手な看板が並びます。

まるでパチンコ屋のようなネオンサインです。

天王新地を歩いてみます。スナック風の建物が道の両側に並んでいます。

突き当たりを右に曲がったところ。

全体は、コの字型になっているので、さらに右に曲がると、一周できます。この道をまっすぐ行くと再び国道24号線へ出ます。

逆方向から見たところ。

和歌山市内を南北に貫く柳通りを北上し、JR紀伊本線を越えると、地蔵の辻と呼ばれる交差点(国道24号線)に出ます。和歌山駅から歩くと20分ほどかかります。

天王新地がある場所は、地蔵の辻の交差点が目印です。昭和15年の「大和歌山市街地図」*1 を見ると、すでに「天王新地」の記述がありますので、赤線時代より以前に存在していたようです。

国道24号線沿いに「天王新地」のバス停があります。現在も「天王新地」という呼び名は生き続けいているるようです。

電車で行く場合は、和歌山駅と和歌山市駅の中間にある「紀和」という無人駅から徒歩3分ぐらいで天王新地に着きます。

国道24号線沿いに新地の入口を示すアーケードが建っています。「天王料理組合」と書かれています。アーケードは2つ建っています。

アーケードをくぐると少し坂になっています。この坂を下りきったところの両脇に店があります。*2

【参考文献】

*1 和歌山市史編纂委員会:和歌山市史第5巻(和歌山市,1975)「大和歌山市街地図(昭和15年9月9日由良要塞司令部検閲済み)」

*2 シーズ情報出版:日本裏風俗夜遊び読本(シーズ情報出版,1999)P.139-P.140

和歌山市南部の高松に、成人映画館の建物が残っています。

入口の切符売り場。「成人映画に付18歳未満の方入場出来ません。」と書かれた看板があります。

「各種定食350円より」。安いです。

入口の階段。当時は賑わいを見せていたのだと思います。

飲食店がまばらにある向之芝。

DVDショップがあります。

2階部分に取り付けられた大きな看板。

看板に、「DVD 薄消し」と書かれています。

和歌山のソープランド街は、東ぶらくり丁と交差する大門川沿いの通りにあります。このあたりは、雑賀町と呼ばれています。川沿いに古いソープランドの建物が並びます。

1999年刊行のムック本*1 に掲載されている写真を見ると、建物の裏側にもソープランドの看板がありましたが、現在は取り外されています。

ソープランドの看板が乱立する中、昔の「トルコ」の文字が残された古い看板があります。一瞬病院かと思うような錯覚になりました。

和歌山といえば、暴れん坊将軍・徳川吉宗公のふるさとです。こちらの看板にも「トルコ」の文字が残っています。

【参考文献】

*1 シーズ情報出版:日本裏風俗夜遊び読本(シーズ情報出版,1999)P.142

甲府の遊廓は、明治時代、増山町にあり、「新柳町遊廓」と呼ばれていました。明治40年、廓内から出火した大火により、22の妓楼のほとんどが焼けたため、まもなく穴切(現在の宝1丁目)に移転しました。*1

穴切遊廓は、穴切神社の北側。現在の宝1丁目にありました。「甲府市街全図」*2 に、整然と区画された穴切遊廓が記されています。

遊廓があったと思われる一画。

旧地名である「アナギリ」のプレート。

南側には、黒板壁が美しいお屋敷がありました。

【参考文献】

*1 山梨県立図書館:甲州文庫史料第1巻(山梨県立図書館,1973)P.284

*2 甲府商業会議所:甲府案内(甲府商業会議所,1918)「甲府市街全図」

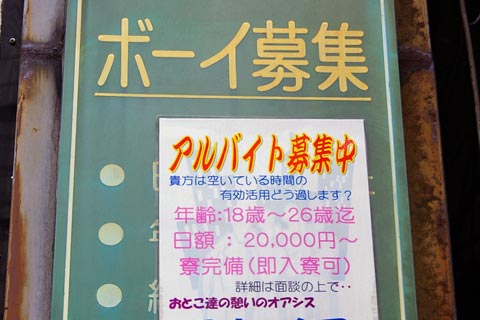

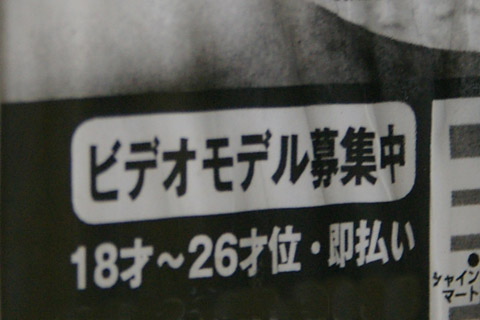

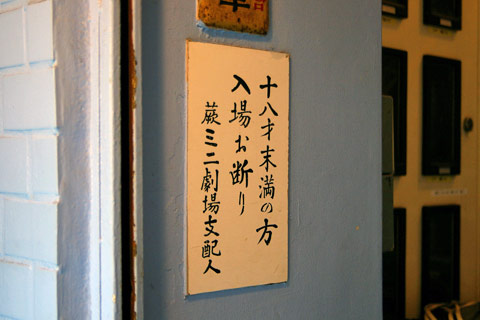

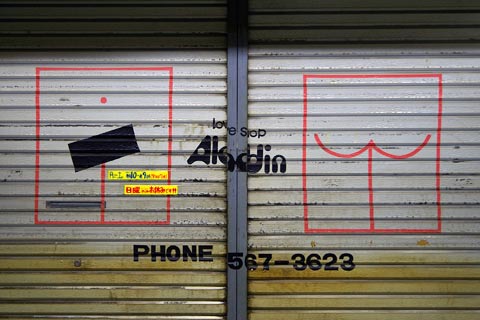

ゲイバーなどが立ち並ぶ二丁目の一画には、ボーイ募集やモデル募集の貼紙があちこちに貼られています。

ボーイ募集の貼紙。

ビデオモデル募集。

ビデオショップの前の大型看板。

今回は、新宿の町並みと風俗を散歩します。新宿二丁目は、かつて赤線があった場所ですが、最近はゲイの街として、生まれ変わっています。

ビデオ店も専門的な品揃えがされています。

おしゃれなブリーフが並べられている店。

DVD店の入口。男性の裸のマネキン人形が飾られています。

今回は、黄金町(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

かつて、ちょの間があった初音町の京急の高架下。

現在は、建物が完全に撤去されています。

大岡沿いの部分は、かつての名残がわずかに残っています。

店舗は、新しい店舗に改装されていいます。

今回は、黄金町(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。その名もズバリ「黄金劇場」。堂々とした店構えです。

正面から見たところ。

入口付近。

歴史を感じる看板。

第一京浜沿いには、ヘルス店に混じって、古本屋が乱立します。アダルト系のDVDや雑誌のバックナンバーが中心の品揃えです。

白い色が印象的な店。

2軒並んでいます。

2階がヘルス店の古本屋。

第一京浜裏手の路地には、赤線時代の建物がごっそり残る一画があります。

今回散歩したところ、半年程前まであった古いお宅と元旅館の建物*1 が無くなっていました。中央部の一画がぽっかりと空き地になっています。

路地の北側には、円柱を持つお宅が健在です。

道を挟んだ向かい側の建物が無くなり更地になったため、建物の全貌を見れるようになりました。

【参考記事】

*1 風俗散歩(曙町):第一京浜裏手の路地(2006)

立石のカフェー街は、京成立石駅前の踏み切りを渡った商店街の左手のあたりにありました。*1

パチンコ屋のある通りから右側に入った路地に料理屋だったと思われる建物があります。

路地の曲がり角のあたり。

建物の右手には、狭い路地が続いています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.62

玉の井を象徴する赤線跡の建物。※1

2階のバルコニー部分。ここから客を見送ったのだと思います。

入口。

軒下の意匠。

戦後の玉の井は、いろは通りの北側にありましたが、永井荷風の「墨東綺譚」の舞台となった戦前の玉の井は、いろは通りの南側にありました。

戦前の玉の井は、改正道路(現在の水戸街道)を挟んだ両側にありました。*1

現在の水戸街道から東向島駅への道。戦前は、この細い道に「玉の井駅近道」の看板がありました。*1

「墨東綺譚」で主人公の老作家がお雪さんと出会った場所。*2

「墨東綺譚」に出てくる銭湯の中島湯。現在はマンションになっています。*1

【参考文献】

*1 文芸散策の会:永井荷風の愛した東京下町(日本交通公社出版事業局,1996)P.115-P.117

*2 川本三郎,湯川節子:図説永井荷風(河出書房新社,2005)「墨東綺譚」文学散歩の玉の井概要図

メインの通りから路地を入ったところ。前回の散歩のときにあったカラフルな円柱を持つ赤い壁の建物*1 は無くなっていました。

建物が無くなったおかげで、対面にあった装飾された窓枠を持つお宅*2 の概観が見渡せるようになりました。

窓枠には、こんな装飾がほどこされています。

建物の側面から空き地の方向を見たところ。

【参考記事】

*1 風俗散歩(玉の井):赤い壁の建物(2006.3)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.76

今回は、東向島(東京都墨田区)の町並みを散歩します。

玉の井の目抜き通り。前回、散歩した古いスナックが建ち並ぶ一画*1。

2階にバルコニーがあります。

赤と緑に統一された木造住宅です。

建物の角の部分の柱が赤で強調されています。

【参考文献】

*1 風俗散歩(玉の井):色街だった頃のメインストリート

蕨駅西口の陸橋近く。細長いビルがあります。屋上に小屋のような建物が増設されていて、遠くから眺めても目をひく建物です。

1階に、わらびOS劇場の入口があります。昭和50年代、蕨OS劇場の目玉は、「過激に興奮!外人大会」でした。*1

1階の貼紙。

入口は2階です。

【参考文献】

*1 山谷哲夫:じゃぱゆきさん(岩波現代文庫,2005)p.270

今回は、栗橋(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。*1

中田遊廓跡には、廓を1周できる道が残っています。

南側の一画。

赤線跡を歩く*2 に掲載されているあるお宅の裏門。

建物は残っていませんが、広い敷地を塀が取り囲んでいます。

【参考URL】

*1 風俗散歩(栗橋,第1回,2005.11)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.99

皆ヶ作の市街地の北側に位置する船越町には、古いスナックやバーの建物が残っています。

2階部分に半円形の窓があります。

1階にも半円形のデザイン。

入口のドアに、当時のものと思われるプレートが残されていました。

現在の船越六丁目は、旧町名で「駒寄(こまよせ)」と呼ばれていました。駒寄、細長い谷戸で、この谷戸の一角の田んぼを埋めてみんなが協力しあって作った町だ、ということから「皆(みな)ヶ作」、それが転じて、「かいがさく」と言うようになりました。ここには、花屋敷(文字通り植物の花を扱っていた屋敷)がありました。昭和初期には、皆ヶ作の入口から奥へ、たくさんの居酒屋やカフェーが軒を連ね、どの店にもきれいな女給さんがいて、愛想よく客を呼び込んでいました。*1

「駒寄会館」に旧地名が残されています。

町内会には、「駒寄」の地名が継承されているようです。

京急田浦駅近くの丘陵から、駒寄(現在の船越町6丁目)方面。周囲を山に囲まれた谷戸であることがわかります。

駒寄の入口には『歓迎花屋敷花柳界入口』」の大アーチの看板がありました(銘酒屋街の入口と思われます。)。

最盛期、銘酒屋は45軒ぐらいあり、娼婦は1軒につき4人ぐらいいました。*2

長浦港に面した飲食店街。昔の雰囲気が残る居酒屋があります。

「赤線跡を歩く」では、カフェー街は、田浦駅からむしろ安針塚駅側に少し寄ったところにあったとし、この飲食店街が紹介されています。*1

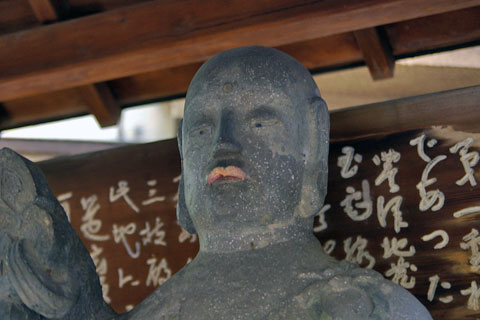

入口の上部に魔よけのように見えるライオンがいました。*1

おとなしい顔立ちのライオンです。*1

「料理店」のプレート。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.77

今回は、皆ヶ作(神奈川県)の町並みと風俗を散歩します。

京急田浦駅前近くにある仲通り商店街の入口の左手に黄緑色の個性的な建物があります。*1

2階の部分。

側面から見たところ。

繊細なデザインの窓。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.76-P.77

銀座三越から歌舞伎座方面へ向かう途中に、晴海通りが盛り上がった地点があります。ここには、昭和24年まで三原橋があり、その下には三十間堀川が流れていました。現在の三原橋地下街は、その三原橋の跡です。*1

地下街は、防空豪のような異空間です。

地下街には、映画館3館、飲食店4店、床屋1軒がありますが、それらに混じってアダルトショップがあります。

閉店後の店のシャッターに描かれているイラスト。

【参考文献】

*1 浦崎浩實:荷風(日本文芸社2005.6)P.41-P.41「銀座シネパトス」

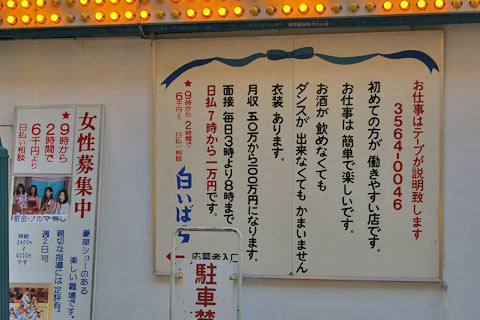

現在3丁目にあるグランドキャバレー「白いバラ

「白いばら」は、アルバイトサロン(略称:「アルサロ」)が全盛だった昭和29年に「ニュータイガー」から転向し、オープンしました。アルサロは、明朗・安価なシステムに加えて平均年齢19歳前後というピチピチ嬢のにわか仕込のサービスが大衆の人気を集めました。*1

店の前の日本地図のパネルには、在籍の女の子の名札が貼ってあり、出身地がひと目でわかるようになっています。

女性募集の看板。

【参考文献】

*1 福富太郎:キャバレー秘史P.117-P.125

昭和26年は、わが国の風俗界に新しい風が吹いた年でした。日本で最初のトルコ風呂(現在のソープランド)が東銀座に開店しました。

「戦後性風俗体系」*1 に掲載されている写真によると4~5階建ての建物ですが、現在は新しいビルに建て替わっています。

東京温泉は、延べ1,600坪の建物で、蒸し風呂付の大浴場や30の個室、レストラン、喫茶の設備がある、豪華を極めるレジャー施設でした。東京温泉は、正統マッサージだけでしたが、ミス・マッサージは美人揃いでした。*1

開業前に、トルコ風呂のサービスガールを公募。水着審査のコンテストが行われました。*2

「東京温泉」を「トルコ風呂」と名付けたのは、内外タイムスの整理部の記者でした。トルコ協和国の蒸し風呂を連想したため、記事に「日本で初めてトルコ風呂が」と見出しをつけたことがきっかけです。結果、「東京温泉」に対しては、迷惑を及ぼしました。後になって、広岡敬一さんが「東京温泉」の二代目社長を取材したところ、「冗談じゃないですよ。うちがトルコ売春の元祖のように思われて」と憤慨していたそうです。*1

現在は、カラオケボックス等の店舗が入っています。

【参考文献】

*1 広岡敬一:戦後性風俗体系(2000,朝日出版社)P.83-P.84

*2 井上章一:美人コンテスト百年史(新潮社,1992)P.119

昭和28年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終わりました。そのわずか13日後の8月27日、進駐軍のための特殊慰安施設の本部として、RAA(レクレーション・アミューズメント・アソシエーション)の設立式が皇居前広場で行われました。*1*4

「新日本の女性に告ぐ!戦後処理の国家的緊急施設の一端として、進駐軍慰安施設の大事業に参加する新日本女性の率先力を求む」こんな看板が銀座の通りなどに掲げられました。

RAA本部は、銀座7丁目の中華料理屋「幸楽」(現在の銀座ライオンの手前のあたり)にありました。*2*3

その後、RAA本部は、銀座8丁目角の博品館ビルに移転しました。*2*3

この博品館ビルには、昭和39年(当時、観光会館)、福富太郎さんが、キャバレーの「銀座ハリウッド」をオープンさせました。RAA本部のあったビルのオーナーの伊藤弘義社長から、「君ならこの大ビル全館を使いこなせる。」と勧められたのがきっかけでした。「銀座ハリウッド」は、延べ1000坪、全館吹き抜けでした。*2

現在の博品館ビルには、りかちゃんクラブが入っています。内容に違いこそあれ、女性に縁の深いビルと言ってよいのではないでしょうか。

【参考文献】

*1 小林大治郎,村瀬明著:みんなは知らない 国家売春命令(雄山閣出版,1961)P.12-P.15

*2 福富太郎:昭和キャバレー秘史(1994,河出書房新社)P.70-P.71,P.170-P.171

*3 武揚堂:地図物語 あの日の銀座(武揚堂,2007)附図

【参考記事】

*4 風俗散歩(大森):慰安所第1号跡地

今回は、銀座(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

明治44年3月、銀座に日吉町に、「カフェ・プランタン」が開店したのが、東京のカフェーの始まりといわれています。*1

「カフェ・プランタン」の維持会員には、森鴎外、永井荷風、高村光太郎、北原白秋、谷崎潤一郎らが名を連ねていました。*2

現在、この場所は、銀座8丁目並木通りの一角、額縁店となっています。*3

「カフェ・プランタン」開店の5ヶ月後の昭和44年8月、尾張町の角に「カフェーライオン」が開店し、30名の女給を置きました。女給サービスの始まりです。ただ、サービスといっても客席につくわけではなく、飲み物や料理を運ぶだけでした。*1

「カフェ・ライオン」は、銀座5丁目の角(現日産ギャラリー)にあり、後に、「銀座ライオン」(銀座7丁目で現在も営業中)となりました。*3

大正13年、「カフェ・ライオン」の筋向かいに「タイガー」が開店。銀座の2大カフェー時代が始まりました。「タイガー」は、関西商法を取り入れ、かなりのエロ・サービスをしました。すると、ライオンの女給たちも、負けじとエロ・サービスをしましたが、まじめな営業をしていた経営者は、客の膝に手を載せたり、膝に腰掛けたりした女給をどんどんクビにしてしまい、「ライオン」の女給は「タイガー」に鞍替えしてしまいました。「ライオン」は衰微し、永井荷風などは、「タイガー」に入り浸りになったといわれています。*1

「タイガー」の女給たちの中には、客からのチップの以外にこっそりと色を売る女もあったといわれ、永井荷風もそれにありついたようです。荷風のここでの経験は、昭和6年、名作「つゆのあとさき」に結実しました。「タイガー」があった場所は、現在は「ニューメルサ」の巨大なビルに変わっています。*3

その後、銀座2丁目に「カフェー黒猫」という上品なお色気のお店が出現しました。*1

「カフェー黒猫」は、廣津和郎の流行小説「女給」のモデルとなった小夜子という女給がいた店で、永井荷風も小夜子を見るために「カフェー黒猫」を訪れています。現在、「カフェー黒猫」があった場所には、「ティファニー&CO」がそびえたっています。*3

昭和3年頃から、銀座のカフェには、関西式のエロ戦術が持ち込まれました。*5

たとえば、「カフェ・ロシヤ」では、2階にプライベートルームを設け、中には長椅子があって内部から錠がおりるようになっていました。*4

「銀座解剖図」によると、「いわく××サービス、いわく五十銭曲芸、いわく××××、いわくポケット戦術、いく賭け事サービス、いわくスペシャル×××」と紹介されています。*5

「ポケット戦術」とは、和服の下はハダカで、その脇から乳や下半身を触らせることで、「スペシャル」とは、フェラチオのことだと言われています。*6

昭和初期の調査によると、警視庁管轄下のカフェーは、約6,000軒、バーが1,500軒、女給が15,000人でした。昭和4年9月から5年4月8ヶ月間に、警視庁管轄下のカフェで、営業停止が126軒、営業禁止が11軒あり、この頃、「カフェー黒猫」も問題を賑わしました。*4

【参考文献】

*1 福富太郎:昭和キャバレー秘史(1994,河出書房新社)P.18,P.47-P.48

*2 三枝進:銀座 街の物語(2006,河出書房新社)p.42

*3 竹馬絵子:荷風(Vol4,2005,日本文芸社) P.11-P.13「荷風の銀座を探すッ!」

*4 高橋桂二:物語・女市場P.140-P.141

*5 石角春之助:銀座解剖図(丸之内出版社,1934)P.297

*6 西本頑司:荷風(Vol4,2005,日本文芸社) P.48「如何にして銀座は『銀座の女』を作りたもうたのか?」

地下鉄門前仲町のすぐ近くに、飲食街があります。

このあたりには、かつて芸者さんを呼べる料亭街でした。*1

古い建物はほとんど残されておらず、花街の面影はありません。

深川芸者は、日本屈指の伝統と格式を誇る老舗ブランドでした。

【参考文献】

*1 荷風vol.10(日本文芸社,2006)P.41-P.46「深川花街古往今来」

今回は、深川(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄東西線の門前仲町駅の周辺には、深川不動尊、富岡八幡宮などがあり、下町風情を味わうことができます。

富岡八幡宮の周辺には、江戸時代から遊里があり、深川七場所と呼ばれました。七場所とは、仲町、土橋、櫓下、裾継(すそつぎ)、新地、石場、佃の七つの遊所をいいました。*1

深川七場所の一つ、仲町は、現在の仲町通り商店街のあたりにありました。*2*3

仲町は、土橋、新地とともに、もっとも繁栄をきわめた土地です。仲町は、永代寺門前仲町の略称です。*1

裾継は、油堀に囲まれた角にありました。現在の赤札堂のあるあたりです。油堀があった場所には、現在は首都高速道路が通っています。*2*3

油堀川公園の名に当時の堀の名前を見ることができます。

櫓下は、現在の清洲通り沿いにありました。。*2*3

【参考文献】

*1 佐藤要人:江戸深川遊里志(太平書屋,1979)P.153-P.155

*2 花咲一男:川柳雑俳江戸岡場所図絵(有光書房,1974)P.38

*3 新創社:東京時代map.大江戸編(光村推古書院,2005)P.45,P.47

※ 「江戸岡場所図絵」*2 には、江戸時代の古地図に●印で岡場所があった場所が記されています。これと「東京時代map」*3 を重ね合わせることにより、現在の場所を推定することができます。

鳩の街商店街周辺には、現在も多くの「赤線建築」を見ることができます。なかでもこの物件は大店だったらしき建物で、表玄関のある裏路地側と商店街に面した通用口側の両方にバルコニーがあります。赤線当時は、このバルコニーから女性たちが名残惜しく振り返る客を見送っていたことが想像できます。*1

建物の側面にある外扉。

「OFF LIMITTS(米軍立入禁止)」。赤線時代の名残が外壁に残っています。*2

現在は、下町の希少物件として売り出されています。*1

【参考文献】

*1 散歩の達人(2004.8)P.48-P.49

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.38

京成曳舟駅の南側の商店街。銭湯の曳舟湯の煙突が見えます。

歴史を感じさせる銭湯の建物です。

暖簾をくぐった向こう側には、市松模様のタイル。

千鳥破風の下には見事な透かし彫り。

旧洲崎遊廓の東側の通り。

ここに、現在も原型をとどめている建物があります。

見事なファザードを持った建物です。

3つあった入口のうち、中央の入口のみが使用され、他の2つの入口は閉じられています。*1

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.15

昭和30年代まで海岸線だった稲毛浅間神社付近*1 から数キロ離れたところに現在の海岸線である「いなげの浜」があります。

休日は家族連れで賑わいます。

海岸の東側の日焼けスポット。

ムック本によると、公園東側にある球場周辺の松林内は、ハッテンスポットとのことです。*2

【参考文献】

*1 風俗散歩(稲毛):稲毛浅間神社(2007.9)

*2 斎藤靖紀:別冊宝島(1996.11)「ウラ東京観光 決定版!」P.184-P.186 「ゲイのための無料ハッテンバ紹介」

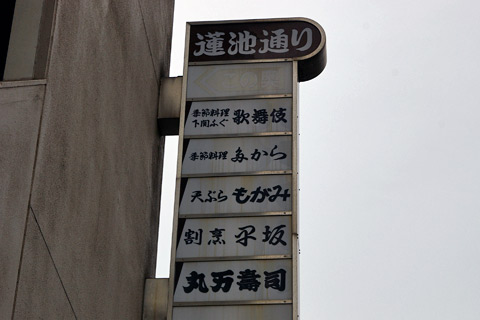

千葉市花柳界の代名詞になっている蓮池ですが、現在は”蓮池通り”にその名が残されています。*1

料理屋の「歌舞伎」は、昭和の初期から続く老舗です。

今も昔の面影を残しています。

蓮池と書かれた暖簾。

【参考文献】

*1 松谷富彦・小池淳達:蓮池・女人聞き書き抄 (吾妻町青蓮会,1978)P.89-P.96 付録の地図「昭和10年頃の蓮池周辺」

千葉市中央3丁目から4丁目にかけては、千葉市花柳界の代名詞になっている蓮池があった場所です。*1

木更津街道から来る大通りが銀座通りと交差するあたり、明治22年創業の刃物専門店があります。

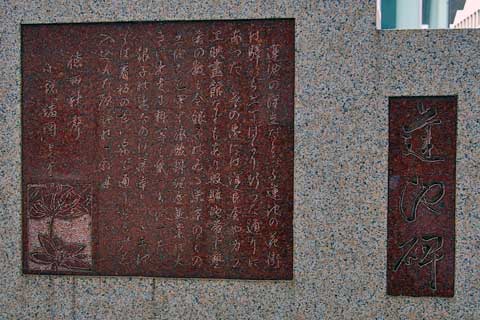

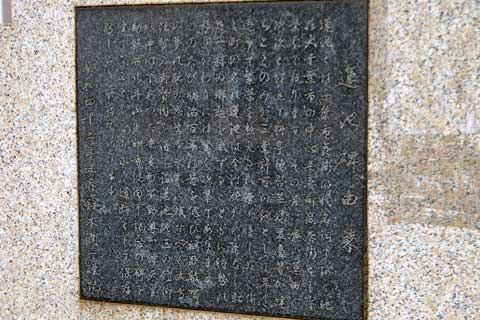

刃物専門店前の歩道に「蓮池の碑」があります。「蓮池の碑」は3度の移転を繰り返し、現在の場所にありあます。

この碑面には、徳田秋声の傑作「縮図」の一節が刻まれています。「蓮池の埋め立てだという蓮池の花街は、駅から二丁ばかり行った通りにあった。その辺には洋食屋かカフェ、映画館もあり、殷賑(いんしん)地帯で、芸者の数もいま銀子のいる東京のこの土地と甲乙で、旅館料理屋兼業の大きい出先に、料亭も幾つかあった。...」*2

裏面には、蓮池由来記が書いてあります。「蓮池とは千葉市花街の代名詞であり、現在大千葉市中心吾妻町商店街として栄えております。その昔は広い蓮田を次々と埋め立て料亭、待合、芸妓置屋等が建ち、ここのみが三業の許可地として年を遂うて繁栄を極めるに至りました。...」*2

【参考文献】

*1 財団法人千葉市文化振興センター:(カルチャー千葉36号)P.30-P.33「花街の碑のゆくえ」

*2 松谷富彦・小池淳達:蓮池・女人聞き書き抄 (吾妻町青蓮会,1978)P.89-P.96 付録の地図「昭和10年頃の蓮池周辺」

栄町のソープランド街の中心部。広大な敷地のソープランド街に店舗が点在しています。

栄町のトルコ全盛時代と較べると、現在のソープランドの軒数は少し減少しているように思われます。それを印象づけるソープランドの廃墟があります。

建物の上部。下から見上げると大きな建物であることが解ります。

王朝風の豪華な造りです。

北条花街があった狭塚川沿いに、昔料亭だったと思われる建物が残っています。 現在は、仕出弁当屋として営業中です。

門構えは立派です。

歴史を感じさせます。

横から見ると、かなり奥行きのある建物であることがわかります。

北条湾に注ぐ狭塚(さづか)川下流の諏訪町のあたりは、遊廓から温泉街へと姿を変えていった場所です。*1

このあたりは、かつて北条花街があった場所です。

飲食店風の建物。

昭和33年に売春防止法が施工され、狭塚川の下流両岸にあった三崎花街は消滅し、その後北条温泉街として再出発しましたが、風呂へ入り、酒食を楽しむ人は多くはありませんでした。*1

【参考文献】

*1 辻井善弥:横須賀・三浦今昔写真帖(郷土出版社,2003)P.68

アダルトDVDショップの多さは、歌舞伎町の町並みを特徴づけています。コマ劇場裏には、店舗が密集したエリアがあります。

DVDショップが連続するあたり。

風林会館近く。

店構えに派手さはありません。

新宿区役所の裏手にストリップ劇場があります。

入口付近。ピンク色の看板があります。

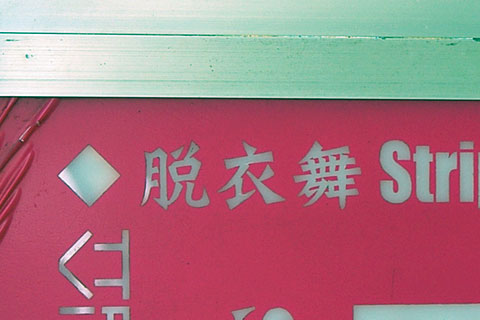

歌舞伎町のストリップ劇場は、中国人(主に台湾、香港経由)女性観光客に人気があり、客席の大半を占める事も珍しくありません。彼女たちが、海外から着てまで日本のストリップを見たがる理由は、日本のアダルトビデオが大量に流れ込んでいるためと言われています。*1

看板をよく見ると、「5200日元」と料金表示が中国人向けに書かれています。

看板には、英語(StripLive)、韓国語(ハングル文字)、中国語(脱衣舞)の3カ国で、書かれています。

余談になりますが、ソープランドは、中国語で「按摩洗澡間」と書くそうです。*2

【参考文献】

*1 週刊新潮(200.8.31)P.52 「中国人観光客が「占領」歌舞伎町ストリップのかぶりつき」

*2 坂戸みの虫:淫詞褻語(太平書屋,1981)P.13

今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

歌舞伎町二丁目。職安通りから斜めに明治通りに抜ける道路は、ラブホテル街の中心部ですが、その中でポッカリと空き地になっている場所があります。この場所には、「ホテル東峰」がありました。

昭和30年代の半ば、この近辺は、”温泉マーク”、”さかさくらげ”などど呼ばれた連れ込み旅館が並ぶ旅館街でした。昭和30年代の後半からは、旧来の”連れ込み”のイメージを払拭した鉄筋のホテル街が形成され、「ホテル東峰」もその一角に進出しました。

「ホテル東峰」跡地の隣に、同じ時代に開業したと思われる「楽苑」があります。

真新しいブティックホテルが建ち並ぶ歌舞伎町では、貴重な存在です。

レトロな感じの入口付近。

【参考文献】

*1 朝倉喬司:ヤクザ・風俗・都市(現代書館,2003)P.51-P.53

日ノ出町駅前の交差点に「ストリップ浜劇」と大きく書かれた建物があります。

町並みに溶け込んでいる感じがします。

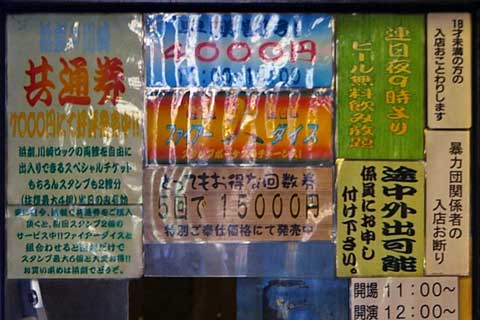

歴史を感じさせる入口。

「夜9時よりビール無料飲み放題」の嬉しいサービスがついています。

日ノ出町駅近くに、映画館の大きな看板があります。

光音座1と光音座2に分かれています。

光音座2の看板。

近くにある映画館の「かもめ座」。

「大木更津」*1 によると、「仲片町の海岸には、遊廓があって、辛うじて華やかなりし昔の木更津の船着場風情を止めてゐる。新鈴木楼、中村楼、京都楼の三妓楼あり。(中略)江戸へ帰る船の旅人と窓の女とが、後朝(きぬぎぬ)の別れを惜しむだであらう情趣を思ひ浮かべて限りなく興の湧くのを覚ゆるのである。」と記されています。

仲片町は、現在の中央二丁目付近です。

高崎繁雄さんの「木更津地名散歩」によると、仲片町公会堂のあったあたりは、昭和十年代は海だったところで、船着場になっていて、高崎さんは、「子供心に異様に冷たい雰囲気を感じて通り抜けた俗にいう岡場所の店さきに商品のように並んだ女性の無表情な顔を思い出すことがある。」と述べています。*2

南片町浜通りから西へ延びる通り。未舗装の道が緩やに下っています。

未舗装の道を進んだ先(仲片町公会堂の裏手)は、広い空き地(児童公園)になっています。

「大木更津全図」*1 には、貸座敷の場所が記載されていますが、仲片町公会堂の裏手あたりのように思えますが、精密な地図でないため、正確な場所は不明です。

2枚目の写真の一本南側の通り。南片町浜通り方向を見たところ。

【参考文献】

*1 石川空山,石崎白水:大木更津(木更津日報社,1939)P.47,付録「大木更津全図」

*2 高崎繁雄:木更津地名散歩⑥(新千葉新聞に掲載)(1976.3.1)

調布の売春業は、布田五宿(国領宿、下布田宿、上布田宿、下石原宿、上石原宿)と呼ばれる宿場町の飯盛旅籠として江戸時代に始まり、その後、貸座敷業として発展し、明治時代に21軒の妓楼を数えました。その後衰退しましたが、敗戦後、調布特飲街(仲町特飲街)として勢いを盛り返しました。*1

現在の仲町通りは、スナックなどの飲食店と住宅地が混在する通りです

町並みは新しく、赤線時代を連想させる建物は残っていません。

赤線街の中心部である交差点には、現在はホテルが建っています。

漫画家つげ義春の「退屈な部屋」という作品に登場する「丸窓の家」は、このあたりにありました。*2*1 聞き書き集編集委員会: 調布の里ものがたり(調布市生活文化部女性課,1999)P.71-P.86

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.46-P.47

駅前にある商店街の百店街。大きなゲートがあるので、すぐにわかります。

飲食店が密集する通り。

スナックやバプの他、風俗店も散在しています。

旧甲州街道側の入口。

郡山駅の南側の閑静な通りに、”世界のバーレスク”と謳われた「郡山ミュージック」*1 があります。

花電車ショー、SMショーなどの楽しい企画の他、毎週日曜日には、観客参加の大喜利なども企画されました。*1

入口付近。

お客様本位であることが、伝わってくる看板。

【参考文献】

*1 児玉貞治朗:ストリップ全解(大洋書房,2000)P.3-P.5

郡山市街から少し離れた高台の赤木町にはかつて遊廓があり、現在は遊廓の大門だけが残されています。*1

「明治参拾四年九月建立」と書かれています。

周囲は、マンションなどの住宅街となっています。

門を通る車。

【参考文献】

木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.108

日和山公園に、料亭「小幡(こはた)」の建物が残っています。*1

料亭「小幡」は、昭和4年刊行の「全国花街めぐり(松川二郎著)」に、「山海の景勝をあつめて眺望絶佳設備また最もよく整ひ、庄内随一といはれる代表的料亭」と写真入りで紹介されています。*2

建物の左側半分は、レンガ造りの洋風の建物で、右側半分は和風の建築です。

下から見上げると迫力があります。

現在は、休業中ですが、営業していた当時の看板が残されています。

【参考文献】

*1 木村聡:歴史の中の遊女・被差別民(新人物往来社,2006)「秋田紀行 遊廓跡をたずねて」P.292

*2 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.697

今回は、酒田(山形県酒田市)の町並みと風俗を散歩します。

最上川の河口に位置し、庄内米をはじめとする水運で栄えた酒田には、もともと遊所が3ヶ所ありました。文化10年(1813年)、港に面した船場町と、市街の中央にある今町(現在の日吉町)がまず公許され、次に郊外の高野浜も公許されましたが、明治27年の庄内大地震後、高野浜一ヶ所に統合され、娼妓と芸妓の両方を置く新しい遊廓が作られました。*1

北新町に、村社稲荷神社があります。

道路に面した掲示板のところに、旧町名を示す柱が立っていて、このあたりが高野浜であることがわかります。

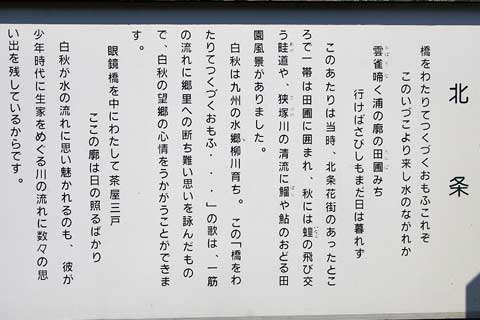

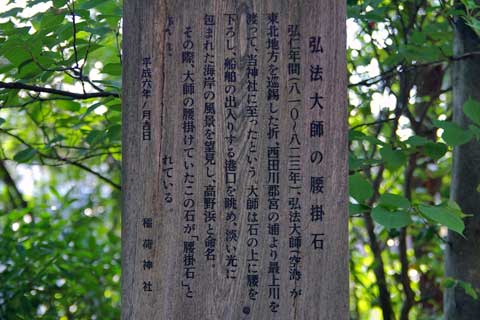

稲荷神社の中に、「弘法大師の腰掛石」というのがあります。

掲示板には、弘法大師がこの石の上に腰をおろし、海岸の風景を望見し「高野浜」と命名したと書かれています。

【参考文献】

*1 木村聡:歴史の中の遊女・被差別民(新人物往来社,2006)「秋田紀行 遊廓跡をたずねて」P.290-P.291

今回は、加茂(山形県鶴岡市)の町並みと風俗を散歩します。鶴岡駅からバスに乗り、加茂港の手前の加茂緑町に着きました。

享和3年(1803年)、幕府は、鶴岡、酒田に加えて加茂の旅籠屋のみに遊女を置くことを許可しました。明治10年頃には、水戸屋、平屋、松代屋、小松屋、茂沢屋、吉川屋、うなぎ屋、笹屋のいわゆる女郎屋と呼ばれる家が8軒ありました。わずか500戸足らずの加茂に遊女を置くことが許可されたのは、船での人の出入りが非常に多かったためです。*1

吉川屋、うなぎ屋、小松屋があったあたり。*1

昭和59年までは、2軒の妓楼跡の建物が残っていました。*2

現在はその面影はまったくありません。

路地に入ると古い民家が残っています。

ここから少し歩くと、日本海に出ます。

【参考文献】

*1 加茂郷土史編纂委員会:加茂港史(1966)P.388,P.390

*2 秋野庸太郎:聞き書加茂湊遊廓(みちのく豆本の会,1991)口絵

古町八番町を折れて東新道の通りに入ると、昭和のはじめころの花街の情緒がただよってきます。ここに大きく位置を占める料亭「鍋茶屋」の白い壁が印象的です。

料亭「鍋茶屋」の歴史は古く、創業は明治維新の前夜。黒船が来港し、新潟港が横浜、神戸、函館、長崎などとともに国際港化を迫られてきた前後でした。*1

料亭の入口近くに人力車が置いてあります。門前で人力車を降りる芸者さんの姿が目に浮かぶようです。

東堀前通りから、料亭の建物の裏側を見たところ。

【参考文献】

*1 新潟日報事業社:新潟芸妓の世界(1973,新潟芸妓)P.13

新潟市十四番町遊廓は、本町通り十四番町、四ツ谷町一丁目、東堀町十三番町、寄附町西受地町、にまたがっていました。*1

寄附町は、現在は住宅街になっています。

「赤線跡をあるく2」に掲載されている「妓楼の跡と思われる建物」*2 が現在も残っています。

正面からみると、どっしりとし風格のある建物です。

側面から見たところ。

【参考文献】

*1南博:近代庶民生活誌.第14巻「全国遊廓案内」(三一書房,1993)P.94

*2木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.105

昔、遊廓があった古町の周辺は、現在は飲食街や住宅街になっています。

交差点の角に成人向け映画館「映劇大要」が営業しています。

最近ではあまり見かけなくなったオールナイトの映画館です。

入口付近は、衝立がたててあり、中の様子を伺い知ることができません。

暖簾があり、銭湯のような風情です。

駅前の繁華街のメインストリートに、大人のおもちゃ屋さんがあります。

明るい雰囲気の看板。

同じ建物の隣は、八百屋の入口があります。

もちろん、未成年者の入店お断りです。

今回は、新潟(新潟県新潟市)の町並みと風俗を散歩します。

新潟駅前のロータリから東へ1区画のところ。飲食店が密集しています。

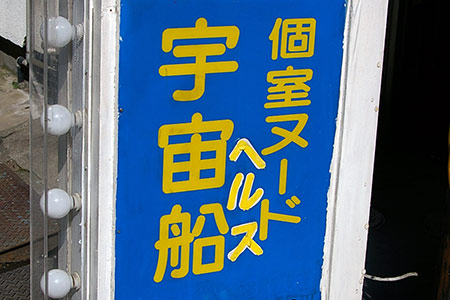

外側が白く塗られたレトロな看板があります。「個室ヌード」と書いてあります。

看板の裏側を見ると、「ヘルス」の文字が書き加えられています。

別の店で見かけた看板。

百軒店(ひゃっけんだな)は、旧中川伯爵邸の跡地を丸ごと再開発したもので、大正期までは、文字通り数多くの店が並び賑やかでした。*1

開発当初は出入口が2箇所だけで、新吉原を思わせる囲い込み空間を作り出していました。メインの通りには、演舞場や映画館(写真右手)、劇場(写真左手)がありましたが、現在は寂れてマンションに建て替わっています。*2

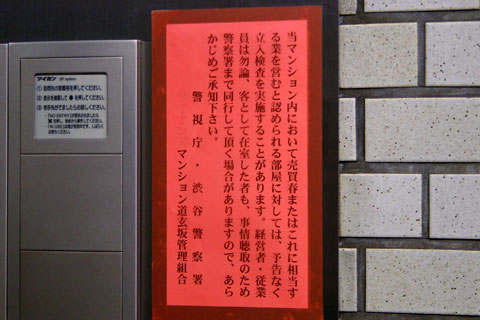

マンションには、売買春を防止するために立入り検査をすることがある旨の貼り紙があります。

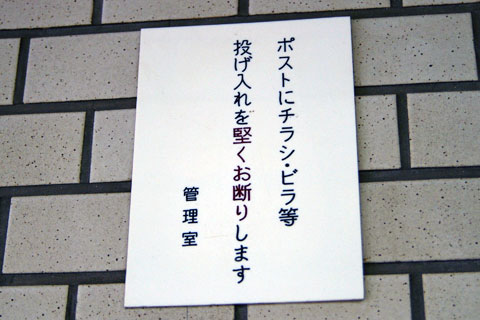

「ピンクビラ投げ入れお断り」の貼り紙もあります。

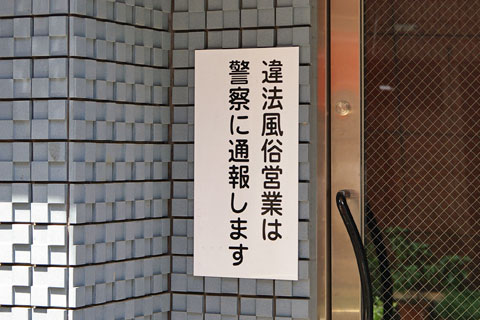

別のマンションの入口にある貼り紙。

【参考文献】

*1 鈴木健司:渋谷の考現学(NHK出版,2007)P.41

*2 岡本哲志:江戸東京の路地(学芸出版社,2006)P.107-P.109

道玄坂の坂の中腹に百軒店(ひゃっけんだな)への坂の登り坂があります。ここは渋谷駅側から来た場合の円山町への入口でもあります。

この場所のシンボルと言えば、坂道の途中にあるストリップの老舗「道頓堀劇場」です。1970年に開業しました。

入口にある大看板は、圧巻です。

「キャバレー日の丸」も同じような配色の看板であったことを思い出しました。*1

入口付近。

【参考記事】

*1 池袋(日の丸)

かつて花街だった円山町には、昔の面影が残る建物がわずかに残っています。

おでんやの「ひで」は、奥座敷があり、現在でも芸者を呼べる店として知られています。*1

お好み焼き屋「すずめの御宿」は、かつての料亭の趣を残した建物です。戦後すぐに建てられた芸妓屋置屋を改装したと言われています。*1

レトロな造りが時代を感じさせます。

【参考文献】

*1 鈴木健司:渋谷の考現学(2007,NHK出版)P.51,P.55

円山町は、お洒落なラブホテルと花街の面影が残る料亭の建物が混在します。

十字路の近くに道玄坂地蔵があります。

東電OL殺人事件でで殺害された泰子さんは、昼間は東京電力に勤務し、夜はこの道玄坂地蔵の前で1日4人のノルマを自らに課し、客を引いていました。*1

ゴビンダ容疑者は、道玄坂地蔵のことを「お寺」と呼んでいました。彫られている「卍」のマークを記憶に留めていたのかもしれません。*2

事件直後、泰子さんに感応する同年代の女性たちのこの地蔵の参詣が絶えませんでした。彼女たちは「ヤスラー」と呼ばれ、地蔵も「泰子地蔵」と呼ばれました。*1

地蔵の唇は赤く塗られていますが、これはヤスラーの誰かが塗ったものではと言われています。*3

【参考文献】

*1 佐野眞一:東電OL症候群(新潮社,2003)P.103

*2 佐野眞一:東電OL殺人事件(新潮社,2003)P.416

*3 真樹龍彦:東電OL殺人事件行 迷宮のヒロイン(沖積舎,2005)P.55

柳川町は、柳通りを境にして東側を東部地区、西側を中部地区と呼んでいます。飲食街として発展したのは東部地区でしたが、昭和の初期に芸妓街として発展したのは中部地区でした。*1

その中部地区には、わずかに古い旅館風の建物が残されています。

ゑびす通りの南側にある路地。

割烹旅館「信田」だった建物が残されています。*2

このあたりの建物は、おおかた芸妓屋でした。*2

建物の表側(ゑび通り)にまわってみると、美しい板壁が残されていました。

【参考文献】

*1 はせちゅう:柳川町花街物語(文芸社,2002)P.346-P.348

*2 根岸省三:高崎郷土花街史(1981)P.158

オリオン座の西側には、スナックが建ち並ぶ路地が続いています。

東側(写真左側)は、オリオン座との境の塀が続いています。

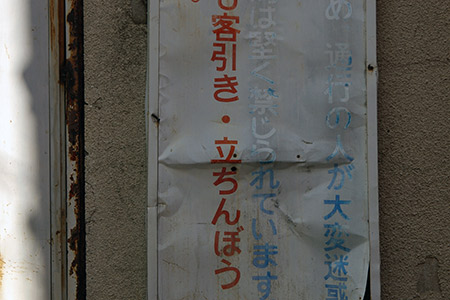

塀に、客引禁止看板が貼られています。

客引き・たちんぼう。

柳橋から、北へ進み、総武線のガードをくぐると、蔵前高校へつづく一本道の途中に、料亭「いな垣」があります。

「いな垣」は、柳橋のみならず東京を代表する格式の料亭でした。*1

柳橋から、北へ進み、総武線のガードをくぐると、蔵前高校へつづく一本道の途中に、料亭「いな垣」があります。

「いな垣」は、柳橋のみならず東京を代表する格式の料亭でした。*1

昭和20年代から40年代、「いな垣」をはじめとする柳橋の奥座敷で、毎夜、要人たちが日本の将来を話し、戦後の高度経済成長の道筋が決定されました。国賓のお忍びの接待は決まって「いな垣」で、この店の前まで皇族、総理大臣、大使館などの黒塗りの車が並びました。*2

「いな垣」の門前では、人力車から降りる芸者さんの姿を見ることができました。*2

昭和40年頃から柳橋の料亭が次々に廃業しますが、その中で「いな垣」は「お出先」(芸者が入る料亭のこと)を続けました。長いこと横綱審議委員会の会場を努め、平成に入ってからも「いな垣」はテレビの画面に何度も登場しました。*2

しかし、1999年、残念ながら「いな垣」は閉店し、江戸時代から200年間続いた柳橋は事実上廃業しました。柳橋が廃業した理由は、①東京から個人事業者が少なくなったこと、②柳橋が政界との距離を置くようになったこと、などがあげられますが、最大の理由は、③隅田川の汚染、でした。*2

江戸時代、「柳橋新誌」の著者の成島柳北が説いた芸者のあるべき姿とは、「気前好く振るい舞い、自尊の気概を見せ、その場その場に相応しい身の置きかたをしながら、当意即応の応対が出来る」という侠女と才女の理想を合わせたようなもので、惚れた男に尽くし、加えて美貌であることでした。*1

昭和の後期の元「いな垣」の女将で柳橋芸妓組合の組合長を務めた西川春喜久(はるぎく)さんの証言によると、お客様同士(接待する側とされる側)の心が通じあうのを助けるのが芸者の役割で、話の相槌が打てて、必要なときに必要な受け答えができるのが名妓の資格だそうです。*1

時代とともに名妓の資格は、若干の変化があったようですが、成島柳北が示したが精神は、柳橋の場合は平成の時代まで受け継がれていたようです。

【参考文献】

*1 岩下尚史:名妓の資格(雄山閣,2007)P.244-P.245,P.258-P.268

*2 牧太郎:東京人(2000.6)「柳橋」江戸からの芸者町の灯が消えた (特集 芸者さんに会いたい 新橋、赤坂、芳町、神楽坂、浅草、東都五花街探訪) P.70-P.74

現在の柳橋は、昔の花街の面影はほとんど感じられてないほど、町並みの雰囲気は変わってしまいました。数は少ないですが、現在も営業中の料亭が残っています。

亀清楼は、柳橋を渡った角の目印の場所にある由緒ある看板の店です。

黒板壁が美しい料亭「伝丸」。

昼間は、ランチが楽しめます。

とんかつ百万石。

安政6年(1856年)に刊行された成島柳北の「柳橋新誌」は、柳北がこの地に遊び、金と嘘とが支配する中にこそ思わぬ真実と純愛もあることを放蕩を通して知った体験に基づいたもので、刊行当時、大評判となり、明治以降も影響力を持ちました。*1

「柳橋新誌」には、「柳橋の妓は、芸を売る者なり。女郎にあらざるなり。而して往々色を売る者あり。何ぞや。深川の遺風あるを以って然るか。而して深川は即ち公に売り、此は即ち私に売る。」と書かれています。*2

江戸時代、深川には、色と芸をかねる「女郎芸者」がいましたが、柳橋は芸を売る芸者で、女郎ではありませんでした。しかし時々、深川の真似をして色を売る者もいました。*3

深川では芸者の売春が公然化していましたが、柳橋では売春しないという建前が一応あったわけです。*2

【参考文献】

*1 岩下尚史:芸者論(雄山閣,2006)P.96-P.100

*2 佐竹昭広:新日本古典文学大系100(岩波書店,1989)P.350-P.351,注釈8

*3 田中優子:芸者と遊び-日本的サロン文化の盛衰(学習研究社,2007)P.77

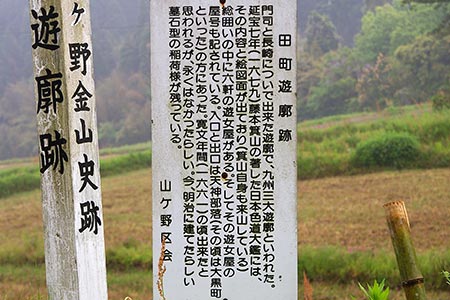

山ヶ野金山史跡を流れる天降川沿いにゆるやかな坂道を登っていくと、恵比寿堂があります。ここから右に折れ、橋をわったったところに「田町遊廓跡」があります。

一面の田んぼで、案内板がたっているだけの場所です。

「色道大鏡」*1 の「薩摩國山鹿野遊郭図」によると、「うどん丁」と呼ばれた飲食街があり、飲食営業のかたわらで買春をやっていたと考えられています。*2

「色道大鏡」の作者である藤本箕山も来山しました。*1

【参考文献】

*1 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会:色道大鏡(2006,八木書店)P.433,解題 P.28

*2 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.174

甲突町のメインの通りには、旅館やスナックだったと思われる建物が数軒残っています。

タイルの装飾があるお宅。現在はタクシー会社の建物になっています。

甲突町のメインの通りから、脇道に入ると元旅館だった建物が建ち並びます。

戦後間もない時代に建てられたと思われる民家が残っています。木村聡さんの「消えた赤線放浪記」*1 にも掲載されている建物です。

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.341

今回は、鹿児島(鹿児島県鹿児島市)の町並みと風俗を散歩します。

明治32年、鹿児島市の塩屋村字沖田(現在の甲突町)に沖之村遊廓が設置されました。*1

沖之村遊廓は、甲突川を南の境とし、清滝川を北の境とする場所にありました。その清滝川に、思案橋と呼ばれる橋がかかっています。

思案橋は、ここらでいっぱいやった遊客が、この橋を渡って遊廓へ行こうか、それともこのままおとなしく帰ろうか思い案じる橋で、「思案橋」と名づけられた橋は、江戸の吉原をはじめ、各地の遊里の入口に見られました。*1

思案橋を渡ると、交差点に出ます。交差点の角には、昭和の初期からこの場所にある*2 城南派出所があります。

派出所の脇に「沖之村跡」の碑があります。この碑によると「沖之村」は「おっのむら」と発音するようです。

明治40年の遊廓付近の図*2 によると、この道の両側に妓楼があったはずですが、現在その面影はありません。

【参考文献】

*1 芳即正:かごしま女性解放史(高城書房,2004)P.73,77-P.78,P.84

*2 鹿児島市案内図(白楊舎,1932)折込地図6

博多における花街は、那珂川沿いの中州、博多、石堂川沿いの水茶屋、相生、4花街がありました。このうちの一つ、水茶屋は、石堂橋から南東にのびる道筋(現在の千代3丁目)にありました。

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されていた写真と同じ場所。料理屋の田中屋があった場所は更地になっていました。

花街の名残を思わせる「水茶屋」という屋号の店があります。

茶房「水茶屋」。

逆方向から。

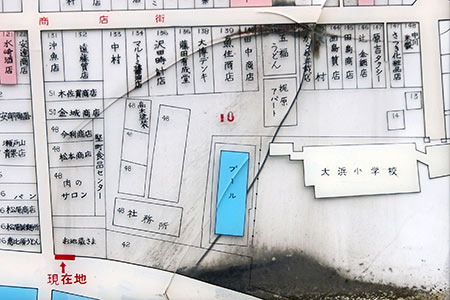

今回は、大浜(福岡市博多区)の町並みと風俗を散歩します。大浜は、旧博多港に近い、現在の下呉服町、大博町付近です。

このあたりには、江戸時代初期から柳町遊郭があり、東京の吉原と同様、元禄期に全盛を迎えました。明治44年に柳町遊廓は廃止となり、代わりに現在の住吉地区に新柳町遊廓が作られ、遊廓廃止後は旧柳町と呼ばれるようになりました。*1

柳町遊郭は、現在の大浜小学校(平成10年、大浜、奈良屋、御供所、冷泉の四つの小学校が統合され、博多小学校が開校*2)があった場所にありました。*1

柳町遊郭は、竪町の北側の下竪町を右に折れ、カギ型にちょっとまわったところに大門がありました。*1

石堂川(現在の御笠川)から見た大浜小学校跡。校舎はそのまま残されています。

石堂川の川べりまでが柳町遊郭でした。*1

柳町遊廓の名残でしょうか。大浜小学校近くの電柱には「柳」と記されています。

【参考文献】

*1 井上精三:博多風俗史遊里編(積文館書店,1968)P.9-P.11,P.193

【参考URL】

*2 博多小学校ホームページ

中洲のソープランド街を特徴づけるのは、風俗専門ビルです。MANZOKUビルは清流公園からも見える巨大ビルです。

中州は、全国で唯一、ソープランドの出店が可能な地域だそうです*1 が、これが原因して近代的なビル型ソープランドが誕生したのかもしれません。

楽園ビル。

ビルの1階に入っている高級店の入口。

国体道路沿いにある中州会館。

【参考文献】

*1 週刊スパ(扶桑社,2007.5.22)P.41

今回は、中洲(福岡県福岡市)の町並みと風俗を散歩します。中洲と言えば日本を代表する風俗街です。

ソープランド街としての歴史は古く、1952年に「博多温泉トルコ」が中洲に開業しました。東京の銀座に「東京温泉」が開業した1年後です。*1

博多川から見ると中洲は島のように見えます。

博多川から見る清流公園。

国体道路と博多川で囲まれた場所が中州のソープランド街です。

博多川にかかる南新橋。国体道路側から行くよりも、この橋を渡って行く方が風情があります。

【参考文献】

*1 広岡敬一:トルコロジー(晩声社,1979)があるような気がします。

新地西町には、古い建物がいくつか残っています。中でも交差点の角にあってひときわ目を引くのが「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されているこちらのお宅です。

入口付近。カフェー調の装飾が残っています。

「下関観光社交組合員証」のプレートが残っています。

水色のタイル。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.49

明治時代、下関には、稲荷町、裏町(2ヶ所)、豊前田、竹崎、今浦、新地の計6ヶ所に遊廓があり、町のほとんどを花街が占めていたと言われるほど、下関は「女郎立国」で、高杉普作ら当時の豪傑先生たちも女郎相手に逸情を弄んだとされます。*1

没落した平家一門の女官たちが色を売って生活を支えたのが遊廓の起こりであるため、それだけに由緒もありました。*1 遊女は年中素足でいるのが一般的でしたが、下関の遊女は格式が高く、足袋をはいていました*2

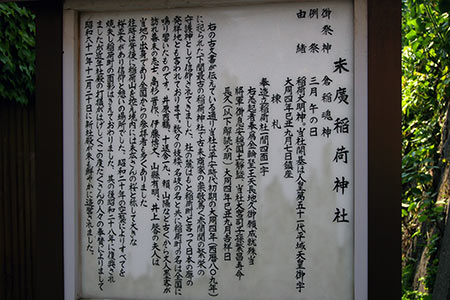

赤間町の「東京第一ホテル下関」の近くの道路沿いに末廣稲荷神社の鳥居があります。

稲荷町には、この末廣稲荷神社だけが当時を伝えるものとして残されています。

稲荷神社にある案内板。「稲荷町は、日本の廓の発祥の地とも言われております。」と紹介されています。

先帝祭の賑わいから比べると、非常に寂しい感じのする稲荷神社です。

【参考文献】

*1 沢忠宏:先帝祭を支えた「関の廓」盛衰史(沢忠宏,1985)P.26

*2 渡辺憲司:江戸遊里盛衰記(講談社,1994)P.46

横浜公園の日本庭園の入口近くに「岩亀石灯籠」があります。

案内板によると、「岩亀石灯籠」は、妙音寺(港区三春台)から、横浜市に寄贈されたもので、岩亀楼にちなむ石灯籠です。

岩亀楼は、港崎遊廓において中心的存在で、外国人遊廓がこの岩亀楼を中心にして元締めのような形で運営されていきました。外国人が娼妓を妾にするときは、岩亀楼の許可をとらなければなりませんでした。*1

石灯籠に「岩亀楼」の文字が刻まれています。

港崎遊廓の岩亀楼は、純日本様式に西洋様式を加味したもので、二層楼は異人館と和人館に区別され、廓内第一楼としての建築の美しさを誇りました。*2

【参考文献】

*1 川元祥:開港慰安婦と被差別部落(三一書房,1997)P.91

*2 横浜市:横浜市史稿風俗編(臨川書店,1985)P.516

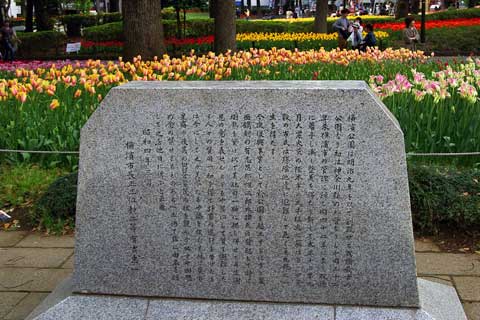

今回は、関内(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。

関内駅前には、日本のプロ野球の横浜ベイスターズが本拠地として使用している横浜スタジアムがあります。スタジアムは、横浜公園の敷地内にあります。

横浜公園は、公園内に碑によると、明治9年(1876年)に設置された日本最古の公園です。

横浜公園ができる前、この場所には港崎(みよざき)遊廓がありました。

1858年(安政5年)、徳川幕府とアメリカとの間で日米修好通商条約が結ばれましたが、そのときアメリカから総領事として派遣されたタウンゼント・ハリスは、アメリカ軍兵士の慰安のため、徳川幕府に遊廓の建設を希望しました。幕府はこれを受け、駒形屋遊廓を建設し、これが後の港崎遊廓の前身となりました。港崎遊廓は壮大な規模で、現在の横浜スタジアムの敷地全体がほとんどすっぽり遊廓でした。*1

遊廓の正面は、横浜スタジアムの外野の外にあり、そこから東北方向に1キロも行かないところに横浜港があり、横浜港に立つと真正面に港崎遊廓が見えました。*1

写真は、日本大通りから横浜スタジアム方面を見たところです。

幕末の開港当時、日本大通りの南東側(写真左側)に外国人が暮らすための居留地設けられ、北西側(写真右側)が日本人居住地でした。*2

【参考文献】

*1 川元祥:開港慰安婦と被差別部落(三一書房,1997)P.65,P.83,P.95

*2 横浜開港資料館:横浜・歴史の街かど(神奈川新聞社,2002)P.18-P.19

今回は、錦糸町(東京都墨田区)の町並みと風俗を散歩します。

JR錦糸町駅南口にある商店街の入口のアーチ。客引き禁止の垂れ幕があります。

風俗店が入るビルの1階。客引き禁止の張り紙があります。外国語の貼り紙もあります。

駅前の公衆電話ボックス。最近、ピンクビラは見かけなくなりましたが、錦糸町では復活の兆しです。

駅前にある町会の掲示板。テレクラのビラが貼ってありました(写真右下)。

明治、大正年間、土浦の花街は、田町(現在の城北町)、鷹匠町(現在の中央二丁目)、中城町、三好町(現在の桜町一丁目)などに、散在していて、いわゆる売笑婦を抱えて客を寄せていました。*1

田町は、現在の城北町にあり、中城と並ぶ盛んな町でした。

お茶屋は、「丸新」、「恵比寿屋」、「葭川」、「蛇の目」、「朝日屋」、などがありました。現在も建物が残る宮内畳店の向い側には、「福田楼」がありました。*2

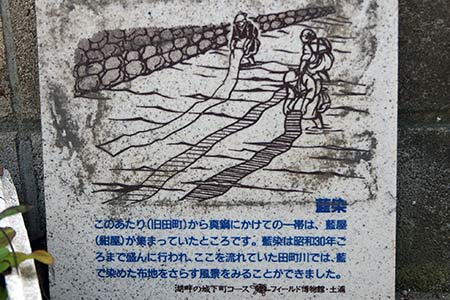

近くに、「築地川遊歩道」があります。この遊歩道は、昔、流れていた築地川の跡地を利用したものです。遊歩道の入口に、観光用の散歩コースを説明した歩道のタイルが立てかけてありました。(写真の左下)。この説明によると、このあたりでは、昭和30年頃まで藍染が盛んに行われ、藍で染めた布地を川にさらす風景を見ることができたそうです。

このあたりは、昭和30年」ごろまで藍染めが盛んにおこなわれ、ここを流れていた田町川では藍で染めた布地をさらす風景を見ることができました(案内板より)。

大正14年、風紀上の対策として、散在していた料亭、芸妓置屋は、新たに造成した埋立地に集団移転することになりました。埋立地は広かったため、新しい町名と区割りが必要になり、栄町、敷島町、朝日町、匂町、小桜町が生まれました。これらの新町名は、本居宣長の和歌「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜かな」から採用されと言われています。こうして、桜川べりの埋立地に新町が誕生し、その中に三業指定地区が設けられました。*1

【参考文献】

*1 本堂清:土浦町内ものがたり(常陽新聞社,1989)P.500-P.504

*2 佐賀進,佐賀純一:土浦の里(筑波書林,1981)P.184-P.185

ソープランドの裏手に、今は休業していると思われる古びたスナックがあります。

「赤線跡を歩く」*1 にも掲載されていた「BARすずらん」。

シンプルなデザインのドア。

「カフエー」のプレートが残っています。

【参考文献】

木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.168-P.169

前回歩いた田町遊廓*1をもう一度散歩します。

前回、蔦に覆われていてその全貌を知ることができなかった旅館だった建物*2 は、蔦がすべて取り払われていました。

側面に回ってみます。

こちら側も木々が取り払われて、すっきりとしました。

【参考記事】

*1 旧田町遊廓大門通り(2005,10)

*2 旧田町遊廓の旅館だった建物(2005,10)

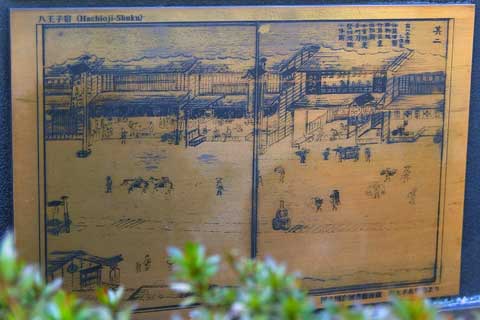

戦国時代の終わり、関東を治めていた後北条氏が滅ぼされると、豊臣秀吉の命を受け徳川家康が新たな領主となりました。このとき、北条氏の支城であった八王子城*1 はすでに落城しており、もとの八王子城下の宿々は、現在の八王子に移転しました。基幹道路の両側には、東から横山宿、八日市宿、八幡宿の三宿が置かれました。*2

三宿の移転が始まった1590年(天正18年)には、すでに市が開かれ、市神社*3 が祀られていました。

現在の八日町の交差点近くに、八日市宿跡の碑があります。

碑には、八王子宿の様子を示す銅版画があります。

横山宿の市は、表通りを3分し、東から四日場、十四日場、二十四日場と三分され、順次に市が立ちました。その中で、東端の四日場(現在の横山町1丁目のダイエー八王子店あたり)は町のはずれに位置するため毎月4日の市も寂れがちで、宿民たちを困窮させました。そこで、苦肉の策として、横山宿内に分散している飯盛旅籠を四日場に集めようとの案が出されましたが、この案は移動の費用を負担しきれなかった四日場側の事情で実現しませんでした。*2

明治30年の八王子大火後、甲州街道沿いの遊女屋は、八王子北部の田町に移転し、田町遊廓と呼ばれるようになりました。*2

【参考文献】

*2 樋口豊治:江戸時代の八王子宿(揺籃社,1990)P.14,P.59-P.61,P.131,P.177,P.207,P.227

駒形の北西の川辺町に、かつて飲み屋街だったと思われる一画があります。

その名も「ロマンス街」。ロマンスのロの字の部分がハート型にデザインされています。看板に矢印が書かれていますので、この場所が飲み屋街の入口だったようです。

1階部分に3軒の店が並んでいます。

建物は1棟しか残っていませんが、周囲は駐車場などになっていますが、当時はこのような建物がズラっと並び、飲み屋街を形成していたのではないでしょうか。

入口のドア。ピンク系の色に塗られています。

二丁町遊廓は、戦災により消失したため、終戦後は駒形地区に赤線が発生しました。二丁町遊廓の後身ともいうべき駒形地区は、前後10年たらずの間に発展し、静岡の一大歓楽街となりましたが、昭和32年の売春防止法によって姿を消しました。*1

【参考文献】

*1 静岡新聞:ふるさと百話2巻(静岡新聞,1998)P.130-131

長野県下で一番初めにできた遊廓は、明治9年に開業した松本の横田遊廓*1 ですが、これよりやや遅れ、飯田遊廓が、明治15年に認可を受け、開業しました。その後、明治40年に二本松遊廓と改められ、昭和の時代まで続きました。*2

遊廓の入口には大門があり、大門を入ると、小料理屋や湯屋が軒を連ね、その次(写真右手前の曲がり角)に久保田楼がありました。遊廓の真ん中は、広場のように広くなっていました。*2

久保田楼は、数奇屋造りの美しい佇まいで、重要文化財級の建物でしたが、2002年に取り壊されました。*3

久保田楼があった場所には、現在はアパートが建っています。かつての久保田楼の写真*4 に写っていた松の木と同じ樹形の松の木が現在も残っています。

遊廓に入るには、大門から入る通路の他に、お忍びで入ることができる3本の通路がありました。そのうちの1本、南側の下馬場町通りからの通路脇には、深川楼がありました。*2

現在この場所は駐車場になっています。

遊廓の突き当たりにあったお稲荷さま(明治29年5月勧請)は、現存しています。*2

【参考文献】

*2 村沢武夫:飯田情話(南信州新聞社,2006)口絵,P.76-P.77

*3 林安直:信州かやぶき民家(しなのき書房,2006)P.252

【関連記事】

*1 横田遊廓跡地(2007.3)

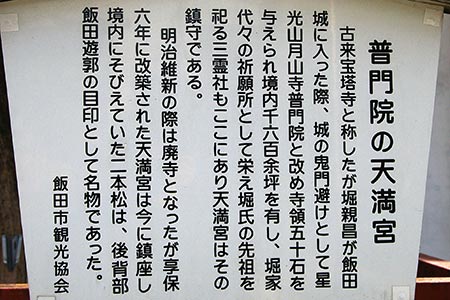

二本松にある普門院天満宮。寂れた感じがします。

鳥居の脇にあるスナック。

飯田遊廓は、別名二本松遊廓と呼ばれていました。遊廓の入口のところに天満宮が祀られていて、その境内に二本の松が高くそびえていたことから、いつの間にか飯田遊廓のことを二本松と言うようになりました。

当時の二本松の写真*1 と比べると、樹形は異なっていますので、植え替えられたものかもしれません。

二本松は、飯田遊廓の代名詞でした。

【参考文献】

*1 村沢武夫:飯田情話(南信州新聞社,2006)口絵

今回は、松本(長野県松本市)の町並みを散歩します。

長野県は、明治10年の臨時県民会において公娼制度の実施に踏み切り、横田(松本城の東側)に遊郭が建設されました。*1

地元の古老にたずねたところ、横田遊廓は現在の「新浅間温泉」にあったそうです。

松本繁昌記*2 の「松本市街全図」に、横田遊廓の場所が記されていますが、現在の地図と重ね合わせてみると、その場所は、新浅間温泉にほぼ一致します。

新浅間温泉(写真左下のエリア)には、舶來亭、ホテル末広、万年旅館など数軒の旅館があります。道路は格子状になっていて、遊廓の特徴を残しています。

周囲とは明らかに異なる道幅の広い通りがあります。ここが遊廓のメインの通りだったのかもしれません。

「舶來荘」という屋号の旅館。松本繁昌記*2 によると、横田遊廓には同じ屋号の妓楼「舶來亭」がありました。

明治時代、自由民権派の中に、遊廓建設に反対する意見もありました。中でも上条鎧司は、女性解放に関心を持ち、家庭教育の重要性を考えました。上条鎧司は、塩尻の遊女を逃亡させ、妻として生涯を共にしたことでも知られています。*1

この明治時代の女性解放運動が、昭和のトルコ風呂騒動を勝ち抜いた住民運動につながったと言われています。*3

【参考文献】

*1 松本市:松本市史 第2巻 歴史編4(松本市,1997)P.89-P.91

*2 山内実太郎:松本繁昌記(山麓舎,1982)P.29,P.194

*3 松本女性史の会:”買春”許すまじ(銀河書房,1984)

中央高速道の伊那インターチェンジ近く。林に囲まれて、ラブホテルが3軒建ち並ぶエリアがあります。

背後には、中央アルプス(駒ケ岳方面)が望めます。

USAという名前のラブホテル。

この場所は、伊那市街から河岸段丘を登った台地であるため、南アルプスが良く見えます。ホテルUSAのネオンの右側に見えるのが仙丈岳(3033m)、左が甲斐駒ケ岳(2967m)です。高原の別荘の風情です。

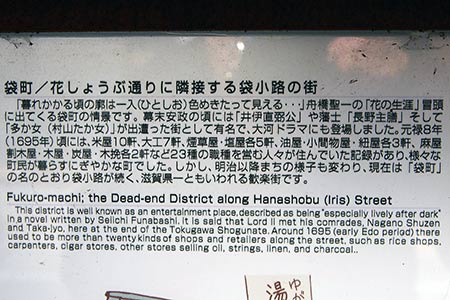

花しょうぶ通りと芹川に挟まれたところにある歓楽街が袋町と呼ばれています。ここには、かつて遊廓がありました。いくつもの細い路地が走り、袋小路となっているため、「袋町」と呼ばれるようになったとも言われています。*1

この袋小路は、「金亀横丁」と呼ばれています。

キャバクラと古い建物が混在しているのが、現在の袋町の風景です。

金亀横町を抜けた北西側の通り。

江戸時代、彦根藩では娼妓遊女を立藩以来禁令で、厳重に取り締まっていました。明治新政府になり、各地に遊廓ができるようになり、彦根においても明治4年に遊廓が公認されました。*2

その後、遊廓は次第に増加し、昭和4年(1929年)には、69軒に及びました。*3

画家の上田道三さんは、袋町の貸座敷を描いています。*1 *4

【参考文献】

*1 彦根史談会:城下町彦根 淡海文庫25(サンライズ出版,2002) P.125,P.128

*2 宮田思洋:彦根史話(彦根史話刊行会,1965)P.162-P.163

*3 大野紘一郎:彦根いまむかし(サンブライト出版,1986)P.86

*4 彦根市ホームページ:町の風景(上田道三 画)

彦根の東南隅にかつて遊廓だった袋町があります。その袋町の入り口にあたる花しょうぶ通りでは、江戸時代の寺院や町家、明治・大正の面影を伝える洋風の建物が一体となった町並みが整備され、歴史を活かした町づくりが試みられています。*1

花しょうぶ通りにある袋町の紹介看板。第一回のNHK大河ドラマの原作として用いられた舟橋聖一さんの歴史小説「花の生涯」の冒頭部分で、袋町遊廓が登場することを紹介しています。

通りの中央あたり。木造の商家が建ち並んでいます。

花しょうぶ通りの看板。

【参考文献】

*1 彦根史談会:城下町彦根 淡海文庫25(サンライズ出版,2002) P.130

旧枚方検番の脇は、「水面回廊」と呼ばれる整備された公園になっています。淀川からの用水路を整備したものだそうです。

地元の人の話によると、検番(写真の左側)の向かいにある立派な建物(写真の右側)は、レンタルビデオショップ「TSUTAYA」の創業者の増田宗昭さん(カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)の代表取締役社長)の自宅だそうです。

2階は全面ガラス貼りになっています。

「増田」と書かれた表札。住宅地図*1 で確認してみると、増田宗三(父親)の名前が記載されています。

社長宅の風格があります。

「TSUTAYA」という店名は、増田宗昭社長の祖父が置屋を経営していて、その屋号が「蔦屋」だったことから、「蔦谷書店」という店の名で1号店をオープンしたことに由来します。

1号店の開店当日、友人から江戸の出版人の蔦谷重三郎の話を聞かされ、「実は祖父がやっていた置屋の屋号でして」というより、「蔦谷重三郎の名にあやかりました。」といったほうが、重厚でよいのではと考え、以来、「TSUTAYA」は、蔦谷重三郎から名をとったということにしているそうです。*2

蔦谷重三郎は、吉原生まれ。安永2年(1773年)に吉原大門の前に書店を開き、はじめは吉原細見(店ごとに遊女の名を記した案内書)の出版・販売を手がけ、後に、本格的に出版業を拡大。洒落本や狂歌本などのヒット作を次々に刊行しました。

ちなみに、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)のホームページ*3 には、

①祖父が事業(置屋)を営んでいた際の屋号が「蔦屋」であったこと

②蔦屋重三郎にあやかり名付けたこと

の2つの理由から名付けられたと書かれています。

【参考文献】

*1 ゼンリン住宅地図 大阪府枚方市南部(ゼンリン,2005)P.15

*2 増田宗昭:情報楽園会社(徳間書店,1996)P.14

【参考URL】

*3 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)ホームページ

旧枚方新地のメインの通りの奥まったあたりに、古い建物があります。

当時の面影を伝える建物が少ない旧枚方新地ですが、旧枚方検番の建物が現存しています。

現在は、会社の事務所として使用されているようです。

裏から見たところ。

旧枚方新地(桜新地)の入口あたり。

二階家が軒をつらねます。住宅は建て替えが進んでいて、昔からの建物はほとんど残っていません。

「赤線跡を歩く」*1 で、「中心部にあってひときわ目を引くお宅」と紹介されていた玉水旅館の建物は残念ながら取り壊され、さら地になっていました。

1階が洋風に装飾されている建物。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.202

阪神尼崎駅から駅前の商店街を出屋敷駅方面に向かい、商店街のアーケードがつきるあたりから南へ折れると、かんなみ新地とよばれる風俗街があります。

駐車場からの遠景。3階建ての建物がびっしりと並んでいます。

2階は女性が住む部屋で、カーテンで仕切られた部屋の脇の狭い通路の先にハシゴがあり、それを登ると天井裏のような部分の3階のプレイルームに行き着くそうです。*1

写真右奥は、三和栄筋のアーケード。

「いらっしゃいませ」の看板。

【参考文献】

シーズ情報出版:日本裏風俗夜遊び読本(シーズ情報出版,1999)P.128-P.129