今回は、姫路(兵庫県姫路市)の街並みと風俗を散歩します。

姫路市梅ヶ枝町には、かつて遊廓がありました。*1

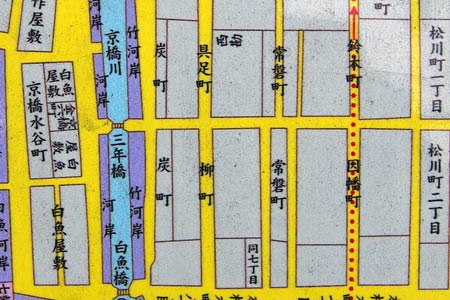

1920年発行の「姫路市新地図」*2 の梅ケ枝町付近には、「遊廓」の文字が記されています。

貸座敷が11軒あったそうですが、現在は住宅地になっています。

古い建物も何軒かあります。

奥行のある木造の母屋。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.128 「全国遊廓案内」

*2 大淵善吉:姫路市新地図(駸々堂旅行案内部,1920)

今回は、姫路(兵庫県姫路市)の街並みと風俗を散歩します。

姫路市梅ヶ枝町には、かつて遊廓がありました。*1

1920年発行の「姫路市新地図」*2 の梅ケ枝町付近には、「遊廓」の文字が記されています。

貸座敷が11軒あったそうですが、現在は住宅地になっています。

古い建物も何軒かあります。

奥行のある木造の母屋。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.128 「全国遊廓案内」

*2 大淵善吉:姫路市新地図(駸々堂旅行案内部,1920)

高層マンションが建ち並ぶなか、かつての遊廓であった建物があります。

昭和30年代に貸座敷から旅館に転用され、その後、住宅に転用されたものです。*1

歴史を感じさせる木造の建物です。

1階部分の格子には、遊廓建築の特徴が残されています。

【参考文献】

*1 現代風俗研究会:20世紀の遺跡(河出書房新社,2002)P.34-P.38

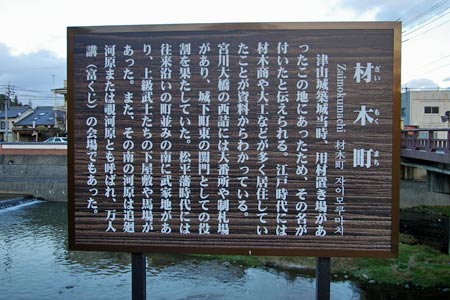

津山市の宮川大橋の袂にある材木町には、江戸時代、(騎射の稽古のための)追廻馬場がありました。

明治維新後、市中においてみだりに芸妓を引き寄せる者があり、風紀が乱れ弊害が出ていたことから、明治4年、津山藩庁は、追廻馬場を集娼地と決め、追廻は後の津山遊廓へと発展しました。*1*2

津山遊廓跡地(「近代岡山の女たち」*2に掲載されている写真と同じアングル)。

付近には、古い建物も残っています。

本琳寺(写真奥)近くの通り。

【参考文献】

*1 津山市史編さん委員会:津山市史(津山市,1974.)P.149-P.152

*2 岡山女性史研究会:近代岡山の女たち(三省堂,1987)P.268-P.280

今回は、津山(岡山県津山市)の町並みと風俗を散歩します。

県北に位置する津山市は、17世紀につくられた城下町です。市街の西側に本琳寺があります。

本琳寺の前に、かつての津山遊廓の入口であった思案橋があります。

かなり風化が進んでいますが、「思案橋」と読み取れます。

遊廓は、思案橋の東側(写真の右奥)にありました。

今回は、桑名(三重県桑名市)の町並みと風俗を散歩します。

桑名の遊廓は、本町通りにありました。

(写真は、「遊女物語」*1 に掲載されている写真と同じアングル)。

現在もスナックや料理屋が点在していて、かつての遊里の雰囲気が残っています。

東側の通り(川口町)。

ところどころに、タイルで装飾された建物があり、花街らしい雰囲気です。

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.173

不忍池は、江戸時代、有数の出会い茶屋の密集地帯でした。*1

「江戸名所図会」の「不ばずの池、中島弁財天社」や歌川広重「名所江戸百景」の「上野清水堂不忍ノ池」を見ると、池の中央部に中島が築かれ、中島のまわりを、水面に突き出すようにびっしりと建物が取り囲んでいますが、これらはすべて茶屋で、そのうちの何軒かは出会茶屋でした。*1

このあたりにも、かつては茶屋が並んでいたのだと思います。

現在の池畔には観光客向けの茶店が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 永井義男:江戸の下半身事情(祥伝社,2008)P.32

丸瀬布へ通じる道と遠軽への道の分岐点の先に、かつて繁華街があった昭和区がありました。

昭和区の最盛期の1936年(昭和11年)頃には、ここに11軒のカフェーと称する遊廓が軒を連ねていました。鉱山街の最南端の泉町から民間の昭和区に入る所には、見張り所があって検問していたので、鉱山街から来る人は川を越えて隠れながら通う人もいました。しかし検問は名ばかりで見ぬふりをしていました。*1

地図によると、藻別川が蛇行して道路に接近するあたりが、昭和区があった場所です。

遊廓は、「花月」、「三日月」、「銀座」などという名で、特に「花月」は、二階建てで一番大きい店でした。客は、まず一階で飲み、気に入った遊女と室内階段を使って二階は上がりました。遊廓は、戦争が勃発した1941年には皆無くなりました。「花月」は、紋別市街に出て、遊廓で儲けたカネで駅前に近い土地を買い占めました。*1

旧昭和区からは、「元山大露頭」が見えます。「元山大露頭」は、金山発見の発端となった大鉱脈で、ここには樹木が生えていないため、遠くから眺めても確認できます。

【参考文献】

*1 黒沼秀一:望郷の鴻之舞(黒沼秀一事務所,2012)P.178-P.179

*2 黒沼秀一:鴻之舞北深く(黒沼秀一事務所,2012)P.32

網走に遊廓ができたのは明治25年頃で、当時の網走村の人口は、わずかに600人。それが遊廓ができることによって、2年後には人口1700人に増えました。網走に遊廓ができた理由は、網走刑務所という国家機関ができたことによって、先行き必ず発展するであろうという思惑があったことの他に、刑期を終えて監獄から放免された者が、町に入って婦女子に対しの性犯罪を防止する、防波堤として認可されたという説もありました。*1

「網走市街明細図」によると、網走遊廓は、現在の網走市南三条西にありました。

この付近(写真左の交差点の角)には、金松楼がありました。*2

越中楼があったあたり(写真左奥)。*2

若津の弥生町は、明治23年に若津上町、本浜町、西浜町一帯の廓を集めて、新しい遊興の場として成立した町でした。遊廓の数は20軒、遊女の数は120人ほどでした。*1

旧遊廓の「筑紫亭」。立派な建物です。

現在は舞踊教室として使われているようです。

建物に「筑紫亭」の名前が残されています。

【参考文献】

*1 大川市教育委員会:大川の民俗(大川市教育委員会,2002)P.37-P.38

旧国鉄佐賀線の跡地は、現在は道路になっています。向こう側に昇開橋が見えます。

ゆるやかにカーブを描く旧線路沿いの北側に、昔は幅2メートル足らずの下水溝があって、この溝と若津西浜町通りと交差するところに、小さな石の橋が架かっていました。*1

この橋は、「見返り橋」といって、今はもうなくなっていますが、袂石(たもといし)だけが残されています。この橋は、港湾道路として舗装されたとき、取り除かれて姿を消したのですが、地元の人の「橋の名を刻んだ柱だけは、ぜひ残しておいて」と懇願したのが、聞き入れられて石だけが残されたものです。橋の袂に建っているほんとうの名は「男柱」といいます。左の男柱には、「明治三十三年7月...」と橋が改築された年月が刻まれています。*1

右の男柱には「見返橋」と漢字で刻まれています。ここから100mぐらい先に、明治23年に移転して出来た弥生町遊廓の入口のがあり、かつては、御影石の高い柱が建っていました。見返橋は、「一夜妻」との別れを惜しむのに格好の境でした。*1

男柱は、かつての若津の繁栄を偲ぶよすがとして現在も残されています。

【参考文献】

*1 おおかわ文庫編集委員会:大川風土記(おおかわ文庫編集委員会,1982)P.157-P.159

山鹿には、1917年より「山鹿検番」が設置され(場所は、現在の「千代の園酒造(株)」の東側あたり)、各旅館などへ芸妓を派遣する円滑な仕組みが出来上がっていました。検番設置の背景としては、山鹿温泉における歓楽的要素を求める需要ないしは必要性がありました。昭和初期の山鹿には、100名を超える芸妓がいて、北部九州から多くの歓楽客が訪れました。また、山鹿の町の一角(現在の上市町付近)には、遊廓街がありました。*1

現在の遊廓跡地は、住宅地になっていますが、ところどころに古びた飲食店の建物が残っています。

赤線跡を彷彿とさせる凝った意匠のスナック店。かつての山鹿の殷賑さが伝わってきます。

大胆なデザインの入口。

【参考文献】

*1 大山 琢央:温泉地域研究(2008.3.)「近代における熊本県山鹿温泉の形成過程」P.48,P.50

今回は、鳥取(鳥取県鳥取市)の町並みと風俗を散歩します。

昭和15年の鳥取市街図を見ると、鳥取駅前に「遊廓衆楽園」と書かれた一画があります。「衆楽園」という名は、江戸時代、この場所に、藩主である池田家の下屋敷があって、そこに庭園があったことに由来するものです。

実際に衆楽園があった場所に行ってみると、趣のある旅館やスナック建ち並び、かつて、この地区遊廓だったことが解ります。*1

戦後、「衆楽園」は、赤線へと移行しました。

加藤藤政洋さんの著書「花街」*1 に記載のある「店先に店名の入った雪洞(ぼんぼり)をしつらえた旅館」と思われる建物。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.105

*2 加藤政洋:花街(朝日新聞社,2005)P.81-P.88

和多見遊廓は、明治の大火で伊勢宮町に移転し、新地遊廓と呼ばれるようになりました。現在は、飲食店街に姿を変えています。*1

昭和7年の「松江市全図」*2 には、「新地」、「遊廓」と記されている区画がありますが、ちょうど、この道路の両側あたりです。

伊勢宮新天地。

居酒屋やスナックが営業中です。

夜になると、看板に照明が灯されます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.22-P.25

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.105

今回は、松江(島根県松江市)の町並みと風俗を散歩します。

和多見に遊廓ができたのは江戸時代の中期で、文化(1804-18年)から嘉永(1848-54年)の頃に全盛となり、六十数軒の貸席業があり、「和多見通いは船でする」といった安来節にも当時の名残をとどめています。*1

和多見の貸席は、明治17年の和多見大火や同26年の大水害を間接の原因として伊勢宮新地へ移転したので、この和多見の繁栄は、明治維新まででした。*1*2

「赤線跡を歩く2」の木村聡さんが、「写真集松江」のアングルを真似て撮ったアングル*2 を真似て撮影。

同じ建物を違うアングルから。

【参考文献】

*1 荒木英信:新編松江八百八町町内物語(ハーベスト出版,2012)P.282-P.283

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.22-P.25

万年ヶ鼻は、投身自殺の名所だったので、宝暦年代(1751年~62年)に古い名称の「一三年鼻」を13年に一回ではなく、一万年に一回という願いを込めて改められました。*1

万年ヶ鼻の断崖絶壁の上に、大きな地蔵尊が建っています。

台座に、「昭和4年6月建立 浜田遊廓共済組合」と刻まれています。

生きる希望を失った遊女たちがこの絶壁から波間に消えて行ったのでしょうか。*2

足がすくむ断崖絶壁。

【参考文献】

*1 児島俊平:近世・石見の廻船と鈩製鉄(石見郷土研究懇話会,2010)P.72

【参考URL】

*2 浜田の風景「狐の誘い火」

明治中期まで外ノ浦にあったお茶屋は、交通の発達や連隊ができた関係で、明治33年から川下に移転し、遊廓と一般に呼ばれるようになりました。*1

「島根県濱田町全図」などの古地図*2*3 には、遊廓の場所が記載されています。

遊廓があったと思われる場所は、現在は閑静な住宅地となっています。

戦後は赤線となり、赤線は、昭和31年5月に廃止されました。*3

付近の電柱には、「新地」と書かれたプレートが確認できます。

下山稲荷神社から見た遊廓跡地。

【参考文献】

*1 市制40周年記念写真集編集委員会:写真集はまだ(浜田市,1982)P.151

*2 石見史談会:浜田町史(一誠社,1935)P.598-P.599「島根県濱田町全図」

*3 舟木孤舟:浜田港(三浦書肆,1914)「浜田全図」

今回は、浜田(島根県浜田市)の町並みと風俗を散歩します。

浜田の松原湾は、金刀比羅神社のあたりから外ノ浦という細長い入江になっていて、船問屋が軒を連ねていました。*1

もちろん、廻船あいての遊女もいました。当時の港町の全国ランキングを示した天保年代(1830-42年)の「国々湊くらべ」には、東前頭八枚目に番付されている石見浜田のところに、「ゆう女あり」という印がつけられています。*2

鳥居には、宝暦九年(1759年)と刻まれています。

江戸時代、諸国の船乗りを相手とする遊び場であった外ノ浦は、明治に入ると、それまでの厳格な城下町としての気風が薄れることにより、繁盛することとなりました。*3

金刀比羅神社から見た港の景観を明治33年の「浜田港史」は、「この地元に妓楼あり一時繁盛を極めしも今は、浜田川下畔の花と化けり...。」 と記しています。*2

金刀比羅神社の近くにある心覚院。

心覚院の過去帳には、延享四年(1747年)丁卯月 転寿信女 遊女、白子(ネ)ズミ=遊女の源氏名」とあります。*2

【参考文献】

*1 加藤貞仁 文:北前船(無明舎出版,2002)P.62

*2 児島俊平:近世・石見の廻船と鈩製鉄(石見郷土研究懇話会,2010)P.69-P.75

*3 市制40周年記念写真集編集委員会:写真集はまだ(浜田市,1982)P.151

若松が日本一の石炭積み出し港だった頃、黒ダイヤ景気は盛り場の繁栄をもたらし、女性街も急ピッチで整備されていきました。その代表は市内の連歌町にあった古くからの遊廓でした。*1

遊廓は、明月楼、第一いろは楼、福柳楼、若戎楼、若楽楼、松月、福寿楼、大吉楼、大正楼、第二いろは楼、等がありました。*2

旧連歌調町一丁目のあたり。現在は、商店街になっています。

昭和11年の若松の市街図*3 を見ると、旧連歌調町一丁目と旧連歌裏町に挟まれた一画に、東側から、「メイゲツ」、「イロハ」、「フクヤナギ」、「ワカエビス」、「ワカラク」、旧連歌調町一丁目の北側の一画に、「フクジュ」、「ダイキチ」と、かろうじて判読できる遊廓の屋号が片仮名で記されています。

旧連歌裏町のあたり。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.40-P.41

*2 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)「全国遊廓案内」P.150

*3 北九州地域史研究会:北九州の近代化遺産(弦書房,2006)P.85

古久玉に残されている遊廓跡としては、もう1軒「三浦屋」があります。*1*2*3

明治40年(1907年)8月10日、五足の靴一行(与謝野寛が、北原白秋、木下杢太郎、平野万里、吉井勇)は、牛深町の今津屋本店(現在、この場所には、「五足の靴文学碑」が設置されています。)に宿泊し、夜は牛深の街を散策して、翌日三角港へ旅立ちました。

「五足の靴」第13章には、「夜街を散歩して漁師町の芬々(ふんぷん)たる異臭、はた暗い海浜を通って、終に土地の遊女町に出た。ただ三軒のみで、暗き灯、疎なる垣、転(うた)た荒涼の感に堪えなかった。上の家に桔槹(はねつるべ:井戸水を汲み上げるための用具)の音が聞こえて、足下に蟋蟀(こおろぎ)が鳴くなどは真に寂しい。」と当時の様子が描写されています。*1

「三浦屋」の母屋裏。「五足の靴」にも書かれた外井戸があります。*1*4

【参考文献】

*1 鶴田文史:天草潮深のふるさと(牛深歴史文化遺産の会,2007)P.332-P.341

*2 牛深観光ボランティアガイド:牛深浦周辺ガイド

*3 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.217-P.232 亀井拓 牛深と遊廓

*4 五人づれ:五足の靴(岩波書店,2007)P.55

牛深の遊廓は、古久玉(こくたま)に存在しました。明治7年に牛深に熊本県から遊廓の設置が許可され、それ以後、徐々に遊廓数は増え続けました。*1*2*3

戦後は、赤線に移行したと思われ、「全国女性街めぐり」*4 には、「天草南端、ここまでくるとまったく孤島の感じ。8軒の旅館に女が入る。赤線は7軒で、この種の女は35名ほど。本島人が行くと猛烈によろこぶ。その慕わしそうに見る瞳の色は行かないとわからない。」との記載があります。

現在も紅裙亭の建物が残っています。

玄関の看板。

建物の東側。

【参考文献】

*1 鶴田文史:天草潮深のふるさと(牛深歴史文化遺産の会,2007)P.332-P.341

*2 牛深観光ボランティアガイド:牛深浦周辺ガイド

*3 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.217-P.232 亀井拓 牛深と遊廓

*4 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.194

今回は、勝山(福井県勝山市)の町並みと風俗を散歩します。

勝山市街の河原通りは、明治時代より栄え、料亭、貸席、遊廓や置屋などが並び賑わいをみせていた勝山唯一の花街でした(写真右手前の案内板より)。

現在も遊廓の名残をとどめる建物が残されています。

名残をとどめる建物は、通りの片側に集中していますが、地元の方の話によると、当時は通りの反対側(写真奥)にも料亭などが建ち並んでいたそうです。

大半の建物は改築されていて、当時の面影は少なくなりつつあります。

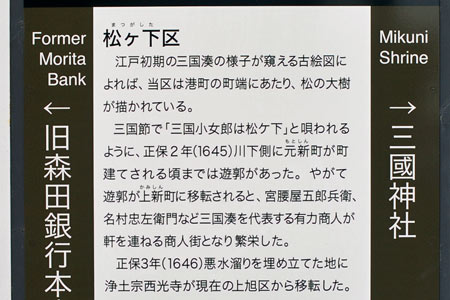

松ヶ下から上ハ町の地に移った遊廓は、鉄道開通後は駅前となったので、現在の出村に移りました。*1

三国は、遊廓の町並みが保存された数少ない町です。

かつての華やかな時代の名残が残っています。

腰廻りに石材が配置された店。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13-P.15

三国の新地は、最初は西光寺付近、松ヶ下一帯にありました。*1

三国祭の山車格納庫の壁面に、松ヶ下に関する案内板があります。それによると、遊廓が上新町に移転された後は、松ヶ下は商人街となり、繁栄しました。

現在も商人街の名残が、残されています。

旅館の建物。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13

今回は、伏木(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

伏木の玉川町(現在の伏木中央町)には、かつて遊廓がありました。

旧町名「玉川町」のことを記した石柱には、「明治9年に貸座敷営業免許地に指定され、町内を流れる玉川にちなんで玉川町と命名され、遊郭が軒をつらねた。」と解説されています。

当時の華やいだ雰囲気が感じられる料理屋の建物。

通りの中ほどには、花街らしさが残る建物も残っています。

花岡遊廓の中心部だったと思われるあたり。

旅館の「かみなか」があります。遊廓時代の面影を感じさせる建築です。

旅館の「かみなか」の建物は、明治中期の建物で、国の登録有形文化財に登録されています。館内いたるところに創建当時の面影が残されており、現在高山市に残っている建築様式としては一のものです。*1

旅館裏の路地には、遊廓時代を偲ばせる空間が残っています。

【参考URL】

*1 旅館の「かみなか」:ホームページ

今回は、高山(岐阜県高山市)の町並みと風俗を散歩します。

高山の遊廓(大名田町(おおなだちょう)花岡遊廓)は、現在のJR高山線と国分寺の間にありました。

昭和11年発行の市街図*1 でみると、「花岡廓」と記された一画があります。

花岡遊廓の許可地は、3,500坪あって、妓楼は12軒、娼妓は52名いました。*2

遊廓の跡地には、旅館や割烹料亭などが点在しています。

板壁が美しい割烹料亭。

遊廓の北側飲食店街。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.121

*2 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.86 「全国遊廓案内」

坂城の遊廓は、横町裏の天領時代の陣屋跡地に選定されました。*1

現在は、遊廓の痕跡は残っていません。

陣屋跡であることを物語る石垣(駅前の案内板より)が残っています。

遊廓の入口は、坂城駅側にもあって、駅からは斜めに板橋がかけられていました。夕方の列車の停車時には、娼妓たちが出迎えに、また朝方には客を送ってきて、駅の待合室はなまめかしい雰囲気が漂い賑やかでした。*1

【参考文献】

*1 中沢勇:坂城の宿場と遊廓(信濃書籍出版センター,1978)P.42,P.49-P.51

下田の弥次川界隈は、ペリーロードと名づけられて散策の小径となっています。ここは旧遊廓でした。

周辺には風情ある建物が残っています。

ペリーロードの中心部にある柳橋。

「ペリー提督遠征記」にもペリーロードは登場するようです。

飲み屋街※1 の中央にある細い隙間は、トイレへの入口です。

人がようやく通れる幅の通路を進むとトイレのドアがあります(写真右奥)。

トイレのドア。

手洗い場。

遊廓内には、北東にお酉様(大鳥神社)、南東に椿森稲荷神社がありました。

このうち、椿森稲荷神社は、戦後、青木医院の西に再建されました。

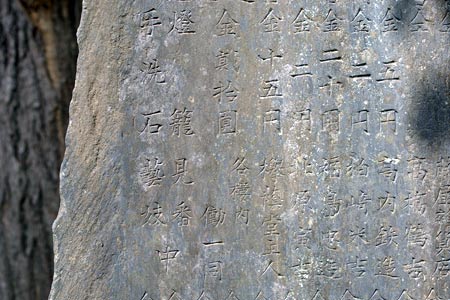

ここに、明治43年に建てられた記念碑があります。

碑の裏面の寄付人名簿に、「金二十円 各楼内働一同」とあります。新地の昔を知ることが出来る貴重な資料です。*1

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.242-P.246

明治41年頃、石橋町にあった竹沢楼、清水楼、柏木楼、小林楼、下材木町にあった新藤楼の五軒が下田町の田んぼの中にできた廓に移転させられました。遊廓は新地と呼ばれ、五軒の遊廓だけの”五軒町”が生まれました。はじめは、奈佐原からも一軒加わる予定だったので、それが実現していれば”六軒町”となっていたかもしれませんでした。*1

電柱には、「新地」と書かれたプレート。

新地の東側を流れていた木島用水は、現在は暗渠になっています。

新地の南側の通り。古い民家の建物が残っています。

【参考文献】

*1 柳田芳男 :かぬま郷土史散歩(1991,晃南印刷出版部)P.242-P.246

旭遊廓跡地には、当時の面影を伝える残る古い建物がわずかに残っています。

古い建物は、西側の通りに残っています。

「売物件」の札の立つ古い建物。

花街の風情が残っています。

今回は、大垣(岐阜県大垣市)の町並みと風俗を散歩します。

全国遊廓案内*1 によると、大垣市藤江町には、旭遊廓がありました。*2

現在は、遊廓の面影は残っていませんが、遊廓の敷地らしい道幅の広い道路が南北に2本通っています。

「旭廊支」と書かれた電柱番号札。(「廊」ではなく、「廓」だと思われます。)

東側にもう1本の道路。

こちらの電柱番号札は、「旭廊東分」となっており、このあたりが遊廓の東側のエリアだったと考えられます。

同じ中部電力管轄の清水市でも、遊廓跡地に「廊」と書かれた電柱のプレートを見かけました*3。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.85 「全国遊廓案内」

*2 大垣市:大垣市史(大垣市,2009)付図「昭和12年大垣商工街図」

【参考記事】

*3 風俗散歩(清水):「廊」と書かれたプレート(2011.11)

遊廓跡地には、妓楼の面影を残す建物が残っています。

通りの南側には、吉富楼、月の家、常盤楼、開盛楼、大富楼の順で並んでいました。*1

唯一、当時の妓楼の屋号が残る開盛楼。位置も当時のままと思われます。

南側の中ほどにある建物。

北側に位置する束田タバコ・菓子店は、初期から存在しました。*1

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

草津新地の起源は、明治33年で、東(あづま)新地と呼ばれ、東横町の南、字小二俣の水田の地に形成されました。 草津新地の最盛期は、第一次大戦中の好景気の時期(大正8年前後)でした。当時の東新地の構成は、道路を挟んで貸座敷が合計16軒並んでいました。新地は、売春防止法が施行される昭和33年まで続きました。*1

「大日本職業別明細図」*2 によると、「遊廓」、「東新地遊事ム所」の記載があります。

中央の道路には、藤・しだれ柳の分離帯がありました。*1

吉冨楼があったあたり。

中央の道路がいかに広いかは、新地の周囲の道路の道幅が狭いことにより、実感できます。

【参考文献】

*1 草津市史編さん委員会:草津市史(草津市,1986)P.633-P.637

*2 東京交通社:大日本職業別明細図.大津市他(東京交通社,1937)

長浜遊廓は、長浜町字南片町にありました。*1

大日本職業別明細図*2 によると、このあたりが南片町で、この付近には、遊廓事務所もありました。

風情のある通り。この通りの奥には、「みゆき」「弥生」「かをる」「シルバー」「美知子」「多恵」などの店が入る「東仲見世」*3 という名の飲み屋街の建物がありましたが、現在は取り壊されて更地になっています。

「高崎屋」という旅館の建物。「全国遊廓案内」*1 によると、同名の屋号の妓楼がありました。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.117 「全国遊廓案内」

*2 日本交通社:大日本職業別明細図 長濱町(日本交通社,1936)

*3 日本住宅地図出版:長浜市(日本住宅地図出版,1980)P.61

土崎港、新柳町に遊廓が置かれることが許可されたのは、文政4年(1821年)で、文政7年頃には揚屋が12軒もありました。新柳町の最も繁栄したのは明治の中期で、同25年以降になると、港に和船が入らなくなって景気が急速に後退しました。*1

新柳町があったのは、現在の土崎港南二丁目あたりでした。*2

土崎の花街は、いまのスーパーのジャスコのある所にあって、検番、置屋もあって賑やかでした。*3

現在、花街があったあたりは、住宅街となっていて当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 佐藤清一郎:秋田県遊里史(無明舎出版,1983)P.219-P.222

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.69

*3 黒川一男 著:川反いまむかし(無明舎出版,1995)P.19

今回は、土崎(秋田県秋田市)の町並みと風俗を散歩します。

土崎は、古くから秋田第一の貿易港で、雄物川の河口あたりは、物資の集散地として繁栄しました。藩政期には、稲荷町の裏通りは、多くの揚屋まがいの宿があって、多くの”浜女(私娼)”を抱えて、金遣いの派手な船乗りを相手に束の間の春を売る歓楽街となっていました。*1

文政4年(1821年)、正式な遊廓は新開地の新柳町と定められましたが、その後も稲荷町は公然たる私娼の町として栄え、昭和初期には、8軒の料理屋に40人ほどの酌婦がいました。*2

道路沿いに、妓楼風の建物があります。*2

風情のある2階部部分。

【参考文献】

*1 佐藤清一郎:秋田県遊里史(無明舎出版,1983)P.219-P.222

*2 新人物往来社:歴史の中の遊女・被差別民(新人物往来社,2006)P.286 木村聡「秋田紀行 遊廓後跡を訪ねて」

下津井港に北前船がくるようになったのは、18世紀後半からで、秋になると何十艘という船団を組んできたので、これを迎える港町はてんてこ舞いの忙しさでした。北国の船頭をもてなすために地元の遊女のほかに他の港から応援を求めたり、港の素人娘をかり集めたりしました。*1

下津井の花街は、祇園神社の裾野の西町付近にひろがっていました。*2

「下津井懐古」*1 に掲載されている元遊廓と思われる木造三階の建物。

西町の奥の道がカーブするあたりに建っています。

【参考文献】

*1 中西一隆,角田直一:下津井懐古(手帖舎,1989)P.42,P.64-P.65

*2 陣内秀信,岡本哲志:水辺から都市を読む(法政大学出版局,2002)P.345 「下津井の都市構成図」

日比には、所々に古い町並みが残っています。

元妓楼の栄楼と思われる建物。*1

二階部分に手摺のあります。

遊廓の面影を残す和風建築です。

【参考文献】

*1 山田平次郎:日比町住宅明細圖(備讃民報社,1935)

中島に遊廓の許可がおりた時期につきては諸説ありますが、中島にあった宿屋が料理屋となり、そこの仲居などが芸者の鑑札を貰ったことなどが混線して明治6年頃に遊廓の許可になったと言われています。*1

東中島・西中島には、現在も遊廓の遺構と思われる建物が残っていて、中でも西中島には、当時の雰囲気が残されている一画があります。

入口に屋号が残る建物。

道の両側に建物が並んでいます。

【参考文献】

*1 岡長平:色街ものがたり(日本文教出版,1969)P.60

大正12年、国鉄烏山線が開通し、それに伴う交通量の増大により烏山旭遊廓は全盛期を迎えました。同年代の宇都宮の亀遊廓、栃木の合戦場遊廓とならんで県内で2、3位を争う繁昌ぶりでした。*1

旭遊廓は通称「烏山の新地」と呼ばれていました。*1

新地の近くにある踏切なので、「新地踏切」と名づけられたようです。

忘れれらた郷土史*1 によると、「旭遊廓の大門の位置は、JR烏山線踏切すぐの東側にあった。」と書かれていますので、このあたりから大門が見えたのだと思います。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.99,P.102

旭遊廓の開設初期の道路は、妙光寺の南に通じる街道を東に入る道を行くか、福田川寿司店の北側を東へ抜ける道しかありませんでした。*1

この不便さから、新道路の開通が計画され、現在の妙光寺前から旭遊廓への道路が開通しました。この道路の開通によって旭遊廓の店構えは一変し、烏山旭遊廓の名は遊廓先進地であった喜連川、黒羽、太田原などをしのいで関東一円に宣伝されていきました。*1

旭遊廓の地(現在の初音15,16,17の一画)は、今でこそ南北に通じる道路が出来たためにその痕跡は留めていませんが、北は稲荷崖に対面した崖になっており(写真の方向)、南側も福田川が底流する崖、東側も崖という三方が崖に囲まれた土地でした。*1

現在は、遊廓の面影はありません。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.87,P.95-P.97

今回は、先斗町(ぽんとちょう、京都市中京区)の町並みと風俗を散歩します。

先斗町は、鴨川と高瀬川の間の細長い地域にある花街です。「ぽんと」の語源は、この細長い土地の先の方(鴨川に面した側)ばかり家が建って西の方はノッペラボーだったので「先斗(ばか)りの町」と言われ、いつか音読みで「せんと町」さらになまって「ぽんと町」と呼ばれるようになりました。遊廓としての先斗町の歴史は、永宝2年(1674年)にさかのぼります。最初は宿屋が多く、その飯盛女が時に旅客と戯れ、やがて求めに応じて体を売るようになり遊所が形成されました。*1

四条通りの鴨川西詰の交番横に「先斗町」と書かれた看板があります。ここからずっと北に延びているのが先斗町通りです。*2

通りは狭く、肩が触れ合う風情です。

通り沿いに、先斗町の花街が広がっています。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.92-P.94

*2 太田達,平竹耕三:京の花街(日本評論社,2009)P.184-P.185

今回は、祇園(京都市東山区)の町並みと風俗を散歩します。

八坂神社の南楼門から始まる下河原通りには、高級料亭や料理旅館が並びます。

慶長10年(1605年)、北政所(きたのまんどころ)が夫の豊臣秀吉の菩提を弔うために高台寺を創建、舞芸に達者な女性がこの地召し出され、のちに下河原遊廓となりました。下河原遊廓は、明治に廃絶しましたが、現在もこの界隈に料亭、旅館が多いのはその名残です。*1

下河原の舞芸者は、白拍子の流れを汲む者たちで、彼女たちは高台寺の家来の扱いを受け年貢などは免除されていました。*2

下河原通りの中間あたりに、石塀小路の入口があります。

お茶屋、料理旅館、料亭、スナックなどが建ち並ぶ路地です。石畳の道は風情があります。

この小路の誕生は大正初期。石原裕次郎ら芸能界、歌舞伎役者、医師、室町の旦那らが出入りしました。*1

【参考文献】

*1 小学館:ビジュアル・ワイド京都の大路小路(小学館,2003)P.266-P.267

*2 加藤政洋:京の花街ものがたり(角川学芸出版,2009)P.145

清水の遊廓は、元は江尻志茂町(現在の清水銀座商店街)にありましたが、都市計画のために大正15年10月、巴川畔(現在の巴川橋際)に移転しました。*1

写真は、巴川橋から遊廓があった方向を見たところ。

昭和11年の市街図*2 には、現在の元城町の巴川橋の近くに「遊廓」と記された場所があり、その場所には、1本だけ幅の広い道路があります。この付近が遊廓のメインの通りだったのかもしれません。

1978年の住宅地図*2 によると、この付近には、八千代旅館、玉泉旅館など、数軒の旅館が建っていました。

電柱には、「廊」と書かれたプレート。遊廓の「廓」であればここが遊廓であったことの状況証拠となりうるのですが...

【参考文献】

*1 郷土出版社:清水いまむかし(郷土出版社,1987)P.29

*2 山田金十:清水市全図並都市計画街路網(山田金十,1936)

*3 日本住宅地図出版:清水市(日本住宅地図出版,1978)P.76

大正時代、足尾銅山が全盛だった頃、渡良瀬川の川を渡った向原地区に、遊廓の「斎藤楼」がありました。

江戸・明治の吉原のような籬(まがき)のある遊廓は、足尾では「斎藤楼」1軒だけでした。*1

大正2年(1913年)発行の足尾全体の鳥瞰図「足尾銅山全圖」*2 には、渡良瀬川の崖の上に張り出すように斎藤楼の建物が描かれています。

大正5年(1916年)発行の足尾町商業案内便覽圖*3 に「斎藤楼」の位置が記されています。現在の足尾橋の約100m下流のこのあたりに橋があり、遊廓はこの道を進んで右へ入った高台にありました。

遊廓があった向原地区は、現在は住宅地になっています。

向原地区の全景。

【参考文献】

*1 三浦佐久子:足尾万華鏡(随想舎,2004)P.151-P.152

*2 森田淳:足尾銅山全圖(1998,森田淳) 大正2年発行の足尾銅山全圖の復刻版

*3 足尾商業案内便覽圖復刻委員会:足尾町商業案内便覽圖(足尾商業案内便覽圖復刻委員会,1992) 大正5年発行の足尾町商業案内便覽圖の復刻版

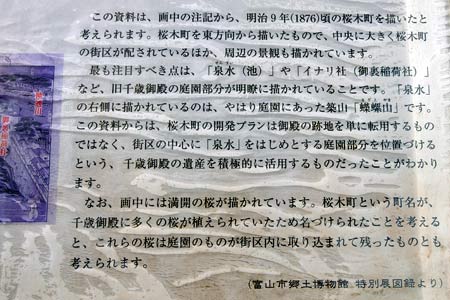

明治維新後、桜木町に新しい色町が誕生しました。当時魚津にあった新川県庁は、風俗取締りと文教上の理由から、市内各所にある色町を一か所に集めることを考えました。適地を物色して。目を付けたのが当時廃城となり遊休地となっていた、富山城東の出丸跡でした。*1*2

現在の桜木町の歓楽街の中心部に、桜木町の歴史を説明した案内板があります。富山市郷土博物館の特別展図録に掲載された資料「越中之国富山桜木町一覧」の絵図の説明書きとして、桜木町の歴史が解説されています。

この説明にあるように、千歳御殿(東の出丸の隣にあった旧富山藩主前田利保の隠居所)の庭園部分の景観を活用して桜木町の色町がつくられました。

1872年(明治5年)に県の命令で、芸娼妓・貸座敷のたぐいはここへ移されました。

現在は、ネオンきらめくキャバレー街となっています。

【参考文献】

*1 坂井誠一:わが町の歴史・富山(文一総合出版,1979)P.179-P.183

【参考URL】

*2 富山市郷土博物館:富山城址の変遷 (3)東出丸・千歳御殿の解体

大正3年、それまで鴨川町などにあった遊廓を移転して旭新地ができました。眺望絶佳の地に貸座敷が17軒の他、料理屋がありました。*1

旭新地があった場所は、日本カーバイド工業の敷地に隣接した海岸の近くのひらかれた街路の形の場所です。*2

昭和30年の魚津市街の地図*3 には、「新地」と表示された正方形の街路の一画があります。

木造家屋が道路の左右に並んでいます。

「新地」と書かれた電柱のプレート。

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.409-P.410

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.123-P.124

*3 魚津市(魚津市,1955)

魚津市内を流れる鴨川の周辺には飲食店が建ち並んでいます。

「全国花街めぐり」*1 に「五六十年前大町の船着場(港)から轉じて馬場、鴨川の両町に一廓をなす...」という記述がある通り、現在の鴨川町あたりは遊廓街でした。

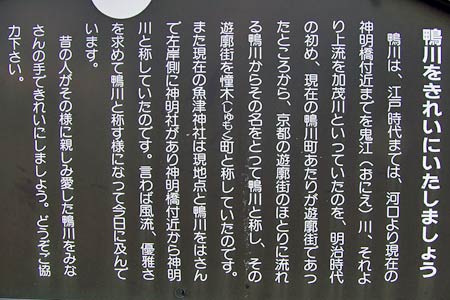

鴨川沿いに設置されている案内板によると、京都の遊廓街のほとりに流れる鴨川からのその名をとって鴨川と称し、その遊廓街を(京都のそれにちなんで)撞木町と称していました。

鴨川沿いには、現在もスナックが建ち並んでいます。

鴨川町の遊廓は、大正3年に旭新地へ移転しました。*1

【参考文献】

*1 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)P.409-P.410

福井には、栄新地という赤線がありました。場所は、現在の有楽町付近です。*1*2*3

現在は歓楽街の面影はなく、バーが1軒あるのみです。

閑静な住宅街。

1970年の住宅地図*4 を見ると、この通りの両側にバーやクラブ、旅館などが建ち並んでいています。赤線廃止後もしばらくの間は歓楽街だったようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.131 「渡辺寛 よるの女性街・全国案内版」

*2 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.74 「福井市街全図」

*3 福井市:福井市史.資料編 別巻(福井市,1989) P.222-P.223 福井市街図・福井市都市計画予定図

※福井市街図・福井市都市計画予定図には、古い道路と都市計画後の道路が重ね合わせて示されているので、現在の場所を推定することができます。

*4 善隣出版社:福井市(善隣出版社,1971)

明治4年薄野に遊廓ができましたが、開拓使岩村判官は、「酒色を以って命となす」という労務政策に確信をいだき、「御用遊廓(御用女郎屋)」と呼ばれた妓楼「東京楼」を建て遊女を招きました。*1

開拓使時代、働く人々の娯楽としては、酒と女が第一であり、あまり固苦しいことでは労働者は集まらなかったため、このような粋な計らいがされました。*2

かつての薄野遊廓があった付近は、現在はこのようなビル街になっています。

この付近には、西花楼、源嘉楼、金華楼、三四楼と並んでいました。*3

検番があったあたり。*3

【参考文献】

*1 熊谷秀一:札幌遊里史考史考(麗山荘,1975)P.18

*2 読売新聞社:さっぽろ大路小路(読売新聞社,1972)P.70

*3 金子信尚:札幌區商工新地圖(金子信尚,1910)

大正14年、岩見沢の大火で三条遊廓が焼失し、その頃、繁華街に混在する遊廓に風紀上の理由から非難の声もあがっていたことから、遊廓は、大火後の昭和3年に元町へ移転しました。*1

このあたりに大門があって、左側に4軒、右側に3軒の遊廓があり、元町遊廓は7軒街と呼ばれました。*2

遊廓の三方は蛇行した幾春別川に囲まれていましたが、そのうちの一方は埋め立てられて元町公園となっていて、辛うじて昔の川の跡を推測することができます。*3

このあたりには、長平橋という橋がありました。遊廓の土地の所有者の石黒長平氏が遊客の便を考えて幾春別川に橋を掛けたことから長平橋と呼ばれていました。遊廓の入口にあった大門から北西に幾春別川を横断して北本町の端に通じていましたが、昭和17年に老朽化のため撤去されました。*4

現在、遊廓の建物は解体されて、当時の面影はありません。唯一、豊水楼の建物が最近まで倉庫として残っていました。*2

その建物も解体され、現在は高齢者専用賃貸住宅が建っています。

【参考文献】

*1 岩見沢の女性史『あかだもの里』編纂委員会:あかだもの里(北海道女性の自立プラン岩見沢推進協議会,1994)P.32

*2 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第1集(郷土史を学ぶ会,1987)P.140-P.143

*3 和田高明:まるごとポケットガイド郷土かるた(和田高明,2006)P.43

*4 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第3集(郷土史を学ぶ会,1995)P.36

岩見沢の遊廓は、元町→三条→元町と移転を繰り返しました。

1885年(明治18年)頃には、「新吉原」と称する岩見沢市における最初の遊廓が元町にありましたが、その後、町の発展に伴いその中心が現在の市街に移ったため、遊廓も追随し、明治30年以降、三条西二丁目に移転しました。*1*2

下の写真の通りの右側に(奥から)末吉楼、榮楼、清月楼と並んでいました。*3

遊廓があった場所は、現在も繁華街となっていて「三条小路」という横丁があります。

居酒屋やスナックが建ち並びます。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 岩見沢の女性史『あかだもの里』編纂委員会:あかだもの里(北海道女性の自立プラン岩見沢推進協議会,1994)P.28-P.29

*2 郷土史を学ぶ会:郷土史いわみざわ.第1集(郷土史を学ぶ会,1987)P.138

*3 佐藤文次郎,笹島薫:岩見沢繁昌記(佐藤文次郎,1915)P.46-P.48,岩見沢商工家新地図略図

歌志内に遊廓開業の許可がおりたのは、明治35年でした。遊廓が繁栄したのは明治末期から大正中頃までで、旭川の第七師団が機動演習といって、この地域まで行軍し宿泊した夜に遊廓に遊びにいきました。また、次々と開鉱する炭鉱の坑夫たちも、ここでお金を使いました。

遊廓は、沢町の奥の坂を登ったあたりにありました。土地が少し高くなっていて、太い門柱が建てられ、遊廓はその奥にありました。*2

沢町にお住まいの吉田吉太郎さんの話によると、吉田さんの自宅の前には、木造の駆梅院(医師が女郎たちの健康診断を行う場所)がありました。*3*4

沢町の中間あたりには、芝居小屋や映画館のある繁華街でした。

【参考文献】

*1 杉山四郎:古老が語る歌志内(歌志内歴史資料収集・保存会,1997)P.31-P.34

*2 杉山四郎:語り継ぐ民衆史. 続(北海道出版企画センター,1997)P.276-P.277

*3 杉山四郎:古老が語る民衆史(みやま書房,1985)

*4 ゼンリン:歌志内市(ゼンリン,1985)P.40

積丹半島の西海岸の北側に位置する留萌は、追鰊(おいにしん:鰊が群れで北へ回遊する習性を持つことを利用し、漁民が鰊を追って北へ移動すること)や出稼ぎで息永く繁栄しました。*1

初期の留萌の歓楽街は、現在の港町1・2丁目に点在していましたが、新市街地の計画の進展に伴い、明治30年代に、旧南山手通り(現在の幸町3・4丁目通り)に移され、新廓として留萌の一大歓楽街の核となりました。*2

明治43年の「留萌町市街地全圖」*3 には、山手通の63番地から92番地に遊廓があったことが示されています。

現在地も坂道になっていますが、遊廓のある頃はまだ勾配のある坂で、盆踊りの時期になると坂の上で何百人という踊りの輪ができました。夜十時頃には子供を帰して、女郎さんも入って夜明けまで踊り明かしました。*1

その後、新廓を中心とした歓楽街は、戦後の赤線廃止に至るまで日夜紅灯を灯し続けましたが、売春禁止法施行以降、歓楽街は錦町、開運町付近に移りました。*2

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)P.49-P.51

*2 福士廣志:留萌いまむかし(留萌市開基120年・市制施行50年開港60年記念事業実行委員会,1997)P.112-P.113

*3 藤井清太郎:留萌町市街地全圖(谷口新聞舗,1910)

今回は滝川(北海道滝川市)の町並みと風俗を散歩します。

滝川市は味付けジンギスカン発祥の地と言われていますが、その元祖「松尾ジンギスカン」の本店が、滝川市明神町3丁目にあります。*1

松尾ジンギンスカンの北東側の隣の一画には、大正末期から昭和まで遊廓がありました。*2*3

現在、遊廓跡地は、市立中央保育所などの施設や住宅地になっています。

このあたりは、娼妓組合の事務所がありました。*2

遊廓の近くには、望月川という川が流れていました。その望月川の名残とも言える「望月川橋の碑」が建設会社の建物の前栽の中にあります。*3

【参考URL】

*1 滝川市ホームページ「松尾ジンギスカン本店」

【参考文献】

*2 横山善作:瀧川町明細案内図(横山印刷所,1940)

*3 杉山四郎:語り継ぐ民衆史. 続(北海道出版企画センター,1997)P.293-P.298

明治30年、十勝線(現在の富良野線)と天塩線(現在の宗谷本線)の鉄道工事が始まったことに伴い、職工や人夫を目当てに曙一条・二条の六丁目に曙遊廓ができましたが、その後、明治33年に第七師団が移駐が開始されると、「曙では遠い」という理由から、明治40年に石狩川と牛朱別川(うしゅべつがわ)に囲まれた場所(現在の東一条二丁目付近)に中島遊廓が新設されました。しばらくの間、2つの遊廓が両立する時期が続きましたが、曙遊廓の方は、大正11年に市立旭川商業学校が開校し、学生の出入りが頻繁になっため、消滅しました。*1

現在は、バス通りのある住宅地になっています。

大門があったあたり。*1

「赤線跡を歩く(完結編)」*2 に掲載されている写真と同じ場所。

1993年頃まで、この場所に旭川印刷工業(株)の2階建ての建物がありました。昭和31年に印刷所用に内外部を改修し、昭和34年から会社の社屋として使用されていましたが、外観では南棟が遊廓建築の面影を残していました。*3

「あさひかわの建物」*3 によると、旭川印刷工業(株)の建物は元「昇月楼」だったとされていますが、「大正10年前後の中島遊廓配置図」*1 を見ると、昇月楼は道を挟んだ反対側に位置し、旭川印刷工業(株)があった場所*4 には北越楼がありました。

【参考文献】

*1 木野工:旭川今昔ばなし(続)(総北海,1985)P.45-P.57,P.117

*2 木村聡:赤線跡を歩く.完結編(自由国民社,2007)P.42

*3 川島洋一:あさひかわの建物(旭川振興公社,1986)P.12-P.13

*4 日本住宅地図出版:旭川市(日本住宅地図出版,1975)

大正3年(一説には元年)、米子町がそれまで市内各所に散在していた”性的放射場”を風紀上好ましからずとしてこの一郭に集め、花園町をつくりました。それ以前はヨシの生い茂る荒れ畑でした。通りの中央には、桜並木があって、両側に格子戸の茶屋が軒をつらね、それぞれ屋号の入ったチョウチンが掲げられていました。*1

大正13年発行の日本交通分縣地圖*2 の「米子町」には、花園町に「遊」「廓」の二文字が記されており、このあたりが遊廓であったことがわかります。

中央の通りは、周囲の道路と比べて道幅が広くなっています。

昭和33年、売春防止法の施行とともに、新地の紅い灯は消え、茶屋は旅館や下宿に転業しました。美しかった桜並木も切られてしまいました。*1

現在は、夜間営業のスーパーマーケットが出来、赤灯ならぬ蛍光灯を明々とともして繁盛しています。*1

【参考文献】

*1 影井亮文:米子点描(今井書店,1983)

*2 大阪毎日新聞社:日本交通分縣地圖.其10 鳥取縣(大阪毎日新聞社,1924)

江戸時代、灘町は海運交通の要・米子港に面していて、船着場がありました。

船着場には、自然遊興の施設がふえますが、米子に飯盛女をおくことが許されたのは、境港よりは遅く18世紀後半でした。*1

全国遊廓案内*2 によると、灘町遊廓は、米子市灘町二丁目にあって、乗合自動車で「荒神前」で下車したところにありました。

明治30年頃までは、「月波楼」、「紙屋」などが全盛を極めて灘町遊里を背負って立っていました。「月波」は、田口機械店があった場所から灘町荒神社へ出るまでの道路の近くにありました。*3

田口機械店は数年前までありましたが、現在は新しい住宅が建設中です。

荒神社までの道沿いに古い町並が残っています。

灘町荒神社。

「米子界隈」*3 によると、「紙屋』は、この通り(田口機械店から荒神社へ向かう通り)の途中の沖半のところを吉祥院の方へ曲がったところにあった。」と書かれています。沖半(おきはん)も、全国遊廓案内*2 に記されている妓楼名ですので、このあたり一帯が灘町遊廓であったと考えられます。

大正3年に灘町の遊里は、花園町へ移転しました。*1*3

【参考文献】

*1 船越元四郎:米子ぶらり歴史散歩(米子ぶらり歴史散歩刊行会,2006)P.68

*2 南博:近代庶民生活誌.第14巻(三一書房,1993)P.141

*3 野坂寛治:米子界隈(「米子界隈」刊行会,1969)P.292-P.293

今回は、境港(鳥取県境港市)の町並みと風俗を散歩します。

境港の遊廓の歴史は古く、宝暦13年(1763年)に飯盛置屋の設置が許可されたことにさかのぼります。*1

昭和10年1月12日、この日は東北風の強い日でした。午後7時過ぎ、歓楽街の中心であった桜町(現在の栄町)の遊廓から突如として起こった火の手は、折からの強風にあおられて本町、松ヶ枝町、栄町へと延焼し、境町の繁華街は全焼しました。*2*3

「境港大火の消失区域」の図*3 によると、消失区域の北東端が桜町であったことが記されていますので、ちょうどこのあたりが遊廓があった火元付近です。

この道路の南側(写真の左側)が大火のときの消失区域です。現在は、水木しげるロードなど観光施設が密集するエリアとなっています。

栄町(えいまち)は、現在も存在する地名です。

【参考文献】

*1 小泉憲貞:境港独案内(小泉憲貞,1900)P.50-P.51

*2 境港市:境港市三十五周年史(境港市,1991)P.33

*3 境港市:境港(境港市,1984)P.95

越殿町の倉吉新地跡に、遊廓であったと思われる建物があります。

独得の装飾があります。

建物の側面部分。

玄関に店の屋号が残っています。

倉吉の遊廓は越殿町にあって、最も多い時で80人もの女性がいました。彼女達は、倉吉や東伯出身の人は少なく、多くは県外者でした。公認の遊廓でないので遊興費は僅かで済み、親切で純朴な美人が多いのがこの廓の面白さでした。*1

倉吉考*1 に写真が掲載されている建物。遊廓時代の雰囲気を伝えています。

建具の格子は美しく見事です。

この場所だけが道路の幅が広くなっています。

【参考文献】

*1 生田昭夫:倉吉考(堂設計室,1980)P.58

美保関の繁栄を物語るのが町並みを貫く青石畳通りです。 美保関では、ローカル船から上方の回船へ、またその逆の荷の積み替えが大量に行われました。(当時の荷物の運搬は大八車で行われていたたため)その作業を効率よく行うために石畳が敷かれました。*1

水に濡れると石畳は青く美しく光ります。

古い旅館の二階からは、三味線の音、女中の声、戦場のようなにぎやかさが、今でも聞こえてくるような気がします。*2

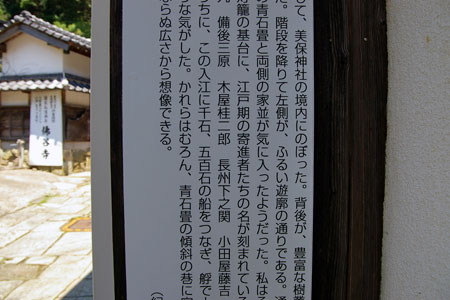

青石畳通りには、美保関にちなんだ文学の案内板があちこちに設置されています。司馬遼太郎さんの「街道をゆく」*3 の中に美保関が登場します。「美保神社の境内にのぼった。(中略)階段を降りて左側が、ふるい遊廓の通りである。」

美保関港は、帆船時代には、風待ち、潮待ちのために停泊する船が絶えませんでした。船宿では船員達が酒を酌みかわし、町には置屋業が出来て、遊女がたくさんいるようになりました。明治末期になると帆船は次第に減りましたが、代わりに汽船が運行され美保神社に参拝するお客が増えました。いわゆる「関まいり」のお客が多くなったのも芸者・娼妓がいたのが一因でした。*4

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.64-P.65

*2 美保関町教育委員会:島根半島散歩(美保関町教育委員会,1991)P.34

*3 司馬遼太郎:街道をゆく27 新装版(朝日新聞出版,2009)P.204

*4 美保関町老人クラブ連合会:ふるさとを語り継ぐ(美保関町老人クラブ連合会,1987)P.157-P.160

今回は、戸塚(横浜市戸塚区)の町並みと風俗を散歩します。

戸塚の遊廓は、現在の紀久薬局と川辺電気商会(現在は空き地になっています。)の間の道を入って矢沢へ抜ける道の中ほど(現在のサクラス戸塚近く)に明治前期にすでに遊廓が大門(黒門)に仕切られて5軒(角倉(かどくら)、松月(しょうげつ)、沢辺本陣付近より移転してきた巴楼(ともえろう)、笹谷、江戸屋)ありました。*1*2

鉄道電化工事のころ、二十人たらずであった芸妓も、赤坂、新橋から鞍替えしてきた人達を含めて百名近くにふくれあがり、遊廓とともに、料亭も盛況を示していました。*1

料亭の「丁字屋」は、近年までこの付近に建物が残されていましたが解体され、「丁字屋」のそば屋だけが営業していましたが、その「丁字屋生そば」も無くなって現在は更地になっています。

現在、この界隈は商店街となっていますが、商店街の入口付近(「丁字屋」があった場所)が立体交差工事に伴う道路の拡幅工事のルートにあたっていて、戸塚宿時代の町並みは一変しようとしています。

【参考文献】

*1 郷土戸塚区歴史の会:ふるさと戸塚(戸塚区老人クラブ連合会,1979)P.39

*2 林美一:東海道売色考(三樹書房,1979)P.86

かつて祝町遊廓があった場所は、現在は住宅地となっていて当時の面影は残っていません。

祝町小学校(写真奥)の北側の十字路。この付近には、昭和3年頃に廃業した大和楼がありました。*1

元住吉楼(現在は空き地)と祝楼(写真奥の道路の向こう側)があったあたり。*1

力士の「鹿ヶ島」が創業した妓楼の「鹿島屋」は、現在の「シーサイドミニー」付近にありました。写真奥に見えるのは海門橋(かいもんばし)。

【参考文献】

*1 山形雄三:祝町昔がたり(山形雄三,1981)P.66-P.67

祝町遊廓の有名な話の一つとして、妓楼の鹿島屋創建につながる一人の相撲力士の立志伝があります。寛政年間、那珂湊で相撲の巡業が開かれましたある日、会場に那珂湊の「樫村屋小重」というやくざの親分が会場に木戸銭も払わずに入場してきましたので、これを防ごうと鹿島出身の幕下力士「鹿ヶ島(鹿島屋大吉)」が大手を広げて立ちふさがり、力士対やくざの大喧嘩が始まりそうになりました。そこに那珂湊の廻船問屋の主人が仲裁に入り、大事には至らずにすみました。「鹿ヶ島」は十両まで昇進し引退しましたが、引退後は祝町にやってきて、喧嘩の仲裁に入ってくれた廻船問屋の主人を訪ね、資金を借りて当時売りに出されていた遊廓を買い取り、「鹿島屋」として創業しました。この鹿島屋大吉の墓は、現在、願入寺の本堂の右側にあります。*1

鹿島屋大吉の墓は、無縁仏の供養塔として利用されています。*1

墓の周りには多くの無縁仏の墓石が積まれています。

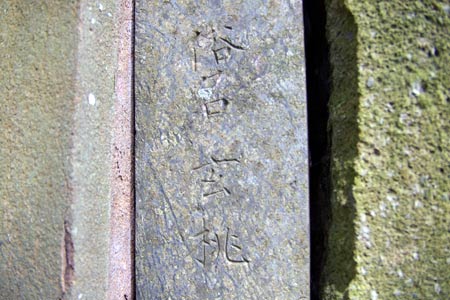

よくみると、「玄桃」、「紅葉」など、遊女や芸者の名が刻まれていることがわかります。*2

【参考文献】

*1 山形雄三:祝町昔がたり(山形雄三,1981)P.54-P.57

*2 大洗町史編さん委員会:大洗町史. 通史編(大洗町,1986)P.340-P.341

石橋駅から坂道を10分ほど登ると、出雲町遊廓があった場所に出ます。

小松楼があった場所*1 は、現在整備されて綺麗な商店が建っています。

かつての妓楼跡には、マンションが建ち並んでいます。この付近(写真右側)には、萬年楼、三七十楼、松濤楼、山遊楼、清月楼、と並んでいました。*2

坂を登りきったあたりには検番がありました。*2

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.68-P.71

*2 村田 明,居住計画研究会:長崎総合科学大学紀要.23(2)(1982.11)出雲町の洋風遊郭建築

今回は、都城(宮崎県都城市)の町並みと風俗を散歩します。

平田遊廓は、明治42年に許可され、貸座敷は7軒ありました。「都城市全図」*1 には、五角形のに囲まれた区画に「平田遊廓」の記載があります。現在のJR日豊線西都城駅の北側約1kmのあたりです。

現在、スイミングスクールがある前の通りは、周囲と比べて異常に道幅が広くなっています。

五角形の区画には、現在は暗渠となっている水路が流れています。この道は昔から道だと思われます。

五角形の区画の角にあたるあたり。

【参考文献】

*1 前田厚:稿本都城市史 上巻(都城史談会,1989)付図「都城市全図」

木浦鉱山バス停から林道を登り、横岳をまくあたりまでくると、正面に天神原山(995m)が見えてきます。

しばらく行くと、「千人間府(せんにんまぶ)」と書かれた看板があります。

天神原には遊廓があり、場所は「千人間府 」の右側の谷で竹藪になっているところと伝えられています。*1

千人間府。木浦鉱山最大の坑道でした。

【参考文献】

*1 米田寿美:木浦鉱山むかし物語(梅路,2003)P.156

幕末明治の頃、中津城近くの通称「一番橋」と呼ばれた橋で堀川を渡った場所に、銀杏町と呼ばれる公許の遊里がありました。*1

「一番橋」の現在の標柱は、昭和62年に復元されたものです。*1

この付近は舟小屋、高札場、番所など藩の重要施設があったため、おおいに賑わいました。(案内板より)

「往こうか銀杏町、戻ろうか船場、ここが思案の一の橋」と俗謡に歌われました。*1

【参考文献】

*1 ふるさとの歴史「37.幕末時代の銀杏町に残る料亭の「日田屋」の面影」

今回は、横浜(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。

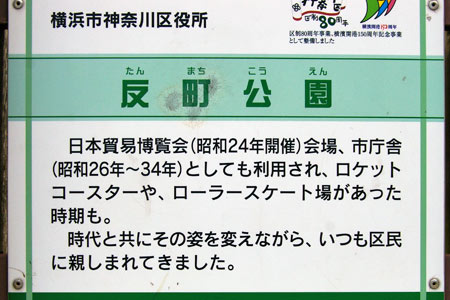

JR京浜東北線の東神奈川駅から徒歩で10分のところに、反町公園があります。

反町公園があった場所(旧反町駅から現在の第二京浜国道に至る一画)には、戦前まで反町遊廓がありました。*1

反町遊廓は、明治33年に七軒町の遊廓を移転してつくられました。*2*5

昭和7年発行の「大日本職業別明細図 神奈川県」*3 には、現在の反町公園の西側一帯に「反町遊廓」の記述があり、16軒の遊廓が名入りで配置されています。この遊廓は、大正、昭和が全盛でしたが、昭和16年の開戦で、工業地帯の職工や勤労動員者の宿舎に変わり、昭和20年の横浜大空襲で全焼してしまいました。終戦と同時に進駐軍のモータープールになり、さらに、昭和23年、貿易博覧会の会場となった後、分譲されて反町公園や区役所と国鉄他の所有者と変わりました。*4

現在は、遊廓だった頃の面影は残っていません。

【参考文献】

*1 岩田忠利:わが町の昔と今.3(「とうよこ沿線」編集室,2001)P.56

*2 横浜市:横浜市史稿.風俗編(臨川書店,1985)P.482

*3 東京交通社:大日本職業別明細図 神奈川県(東京交通社,1932)

*4 サトウマコト:第二京浜国道と鶴見めがね橋物語(230クラブ,2002)P.93

【参考URL】

*5 長崎大学附属図書館:幕末・明治期日本古写真超高精細画像「神奈川七軒町の神風楼(2)」

かつての吉原遊廓は「おはぐろどぶ」という掘で囲まれていましたが、現在も周辺の道路にその名残をみることができます。

おはぐろどぶがあった場所は、遊廓があった場所よりも低い位置にあったため、その高低差を埋めるための階段があちこちにあります。

階段の脇の石垣の下の石が、かつてのおはぐろどぶの名残です。*1

よく見ると、下の石は黒ずんでいます。

【参考文献】

*1 町田忍:東京ディープ散歩(アスペクト,2008)P.33

貝塚遊廓跡地には、当時の建物と思われる洋風のカフェー建築がいくつか残っています。

半円形の窓が特徴的な建物。1972年に住宅地図*1 には、この建物があった場所には、「スタンド平八」「スタンド小政」「スタンドあさひ」と書かれていますので、飲食店として営業していたようです。

奇抜なデザインの建物。「バー風」があったあたり*1 です。

建物の入口は赤いタイルで装飾されています。

【参考文献】

*1 吉田地図:貝塚市(吉田地図,1972)P.12

江戸時代に宿場としてにぎわった貝塚寺内町には、北の二軒町と南の旅籠町等に遊廓がありましたが、大正に入って現在の近木(南海鉄道貝塚駅の西側)に移転し、新地と呼ばれました。*1

遊廓は、昭和33年3月、売春防止法の施行によって廃止され、新地の建物の大部分は建て替えられるか、取り壊されるか、あるいは改装されてしまいました。*1

当時の名残と思われる建物が残っています。

1階部分は改装されて洋風に、2階部分は和風の造りです。

【参考文献】

*1 伊藤伸史,川口義正,南川孝司:岸和田・貝塚今昔写真帖(郷土出版社,2008)P.40

遊廓があった新町は、1945年(昭和20年)の空襲により壊滅。終戦後、お茶屋さんが建ち、新町は復興しましたが、次第にすたれていきました。現在はビル街になっています。*1

新町の遊女にまつわる浄瑠璃などで有名な吉田屋の夕霧太夫ですが、舞台となった吉田屋は17代続きましたが、昭和34年にやめられました。吉田屋の跡の3分の1は、フーセンウサギ本社ビル(新町2丁目2-2)となりました。*2

最後まで残っていたお茶屋の「しづ家」も昭和62年に閉店となり、現在はマンションに建て替わっています(写真右側)。*2

「しづ家」の跡地の近くに、花街だった頃の雰囲気の残る石畳の路地があります。

【参考文献】

*1 中村哲:写真で見る消えた大阪の宝(日本機関紙出版センター,2010)P.84-P.85

*2 鈴木金子:私の見てきた新町(鈴木金子,2000)P.24,P.50,P.63

天保年間(1830年~1843年)、戎島(現在のイトーヨーカド周辺)の南に水路を隔てて新しい埋立地ができ、ここに茶屋などが続々と集まって俗に新地と呼ばれるようになりました。

新地の東側には、栄橋と龍神橋の二つの橋がかかっています。

新地は地の利を得て次第に発展し、遂に龍龍遊廓と栄橋遊廓となりました。*1

龍龍遊廓は貸座敷108軒、芸妓395名、娼婦20名。栄橋遊廓は60軒、娼婦654名。府下でも有数の遊廓となりました。*1

【参考文献】

*1 松本壮吉:堺あれこれ(堺商工会議所,1972)P.84

今回は、堺(大阪府堺市)の町並みと風俗を散歩します。

堺は、堀で囲まれた町です。戦国時代に築かれた環濠は、自治都市堺の象徴でもありました。

町の南端の堀に山ノ口橋があります。この橋の袂には、かつて、乳守遊廓がありました。

室町時代より、町の北側には高須遊廓がありましたが、これに対抗して町の南側にできたのが乳守遊廓でした。元禄8年には高須は15軒の遊女屋に97人の遊女がいましたが、乳守の方には、24軒に167人の遊女がいました。*1

乳守遊廓事務所があった付近。

【参考文献】

*1 松本壮吉:堺あれこれ(堺商工会議所,1972)P.60,P.84

合戦場は、日光例幣使街道の宿場町で、合戦場という地名はその名の通り、戦国時代の大永3年(1533年)、宇都宮忠綱と栃木城主皆川宗成の軍が戦った場所です(川原田合戦)。宿場は500mほど続きますが、宿場時代は、飯盛り女が置かれている旅籠屋もありました。*1

天保10年(1839年)関東取締出役(別名“八州廻り”)の汚職事件にかかわり、合戦場宿の多数の旅籠屋などが検挙されるという事件がおきました。この事件は、もともとは、関東取締出役の内藤賢一郎という人が飯盛女にあてた恋文が露見したことから、合戦場宿福村屋太六が捕らえられたことに端を発したもので、当時評判となった事件でした。取調べにあたったのは、遠山左衛門尉景元(遠山の金さん)で、処分者は800余人に達し、八州廻りの黒い霧が一掃されました。*2

合戦場の町並みを西に入った東武日光線沿いの一画は、昭和33年まで遊廓だった地です。宿場時代の飯盛女を集めて遊女屋とし、ここにまとめられました。*1

玄関脇に丸窓があります。

道路脇に祠がありました。

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔三道中独案内 新装版(JTB出版事業局,2004)P.175,P.178

*2 本間清利:日光街道繁昌記 補訂版(埼玉新聞社,1980)P.102-P.103

都営地下鉄浅草線宝町駅の出口前は、昭和通りと鍛冶橋通りが交差する宝町三丁目交差点です。

江戸時代初期、この交差点の角の秋田銀行が入っているビルと昭和通りを挟んだ向かい側のビルの京橋二丁目東南部の地域に、京橋柳町遊里がありました。12

関が原の合戦(1600年)後、徳川家康が江戸開発に着手してすぐの頃に、麹町八丁目、鎌倉河岸、京橋に遊里ができ、その後、京橋の遊里は、人形町に移転し「よし原町」と呼ばれました。つまり、京橋の遊里と人形町の「よし原町」は、同時に存在しなかったことになりますが、一部は京橋に残って酒肴を出しながら売春をかねる家や、柳の下にたたずんで男に声をかける比丘尼もいました。炭町には、なかなか人形町の吉原へ行きたがらないメンバーが寛永3年(1626年)まで残っていました。*3

京橋川(現在の首都高速環状線)の西寄り(現在の首都高速西銀座JCT付近)には、「比丘尼橋」という名前の橋がかかっていて、この一帯は歓楽街でした。*3

【参考文献】

*1 金山正好,金山るみ:中央区史跡散歩(学生社,1993)P.110

*2 新創社:東京時代map.大江戸編(光村推古書院,2005)P.48,P.50

*3 塩見鮮一郎:吉原という異界(現代書館,2008)P.27,P.30

松阪には、西の廓・東の廓の二ヶ所がありました。西、すなわち松阪の入口を川井町(かわいまち)、出口すなわち東を愛宕町といいました。双方ともに参宮街道(旧伊勢街道)沿いにあったため相当賑わったようです。特に川井町の方が町全体が遊廓で、一丁目から三丁目まで旅籠屋と遊女屋が街道の両側に向かい合わせ並んでいました。明治十年頃の遊女屋は大小合わせると20軒ほどでした。*1

松阪は戦災にあっていないため、川井町は、わずかではありますが昔のよすがを見ることができます。*1

琺瑯(ホーロー)看板のある酒屋さん。

逆方向(北西側)から。

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.184-P.187

古市遊廓があった古市参宮街道に、資料館があります。

ここには、遊廓関連の資料が展示されています。

古市の娼妓たちの写真。

昭和初期まで存在していた大安旅館の展示。

明治時代中頃まで、群馬県と和歌山県だけには遊廓が設置されていませんでしたが、日露戦争後の軍国主義華やかな時代、兵営誘致のためには遊廓の設置が必要との考えが浮上し、明治39年、日高郡白崎村糸谷、東牟婁郡大島村、東牟婁郡新宮町合筋の3ヶ所に遊廓が設置されました。新宮町合筋に設置された遊廓は通称「三本杉遊廓」と呼ばれましたが、明治45年の大火により消失し、大正2年に浮島に移転し、浮島遊廓として終戦まで続きました。*1

「浮島遊廓造成地図」*2 によると、遊廓があった場所は、現在の浮島の森の北側の公園のあるあたりで、北側の山を切り崩して土地を造成して遊廓が建設されことが確認できます。写真奥の保健センターがある場所にも妓楼が建っていました。

遊廓跡地全景。

北側の遊廓の正面の道路。道幅が途中で広くなっています。

【参考文献】

*1 熊野地方史研究会:熊野誌 第22号(新宮市立図書館)「新宮遊郭始末記」P.151-P.163

*2 新宮市立図書館(所蔵):浮島遊廓造成地図

元林院町の南側に位置する木辻町(きつじまち)には、遊廓がありました。昭和八年(1933年)発行の「大日本職業別明細図 第316号 奈良県」*1 には、木辻遊廓と思われる妓楼の屋号が記されています。

木辻遊廓は、養老2年(718年)に元興寺を建立する際、工人、人足等の足留め策として木辻の地に「奴婢(ぬひ)」(律令制における奴隷)を置いたことが起源で、わが国における最も古い遊廓の一つです。*2

現在、旅館として建物が残っている静観荘は、静観荘は本家岩谷楼です。*3

付近に遊廓の面影はほとんど残っていません。

玄関。

【参考文献】

*1 大日本職業別明細図(東京交通社,1937)

*2 松川二郎:全国花街めぐり(誠文堂,1929)p.535

【参考URL】

*3 Architectural Map「旅館静観荘」

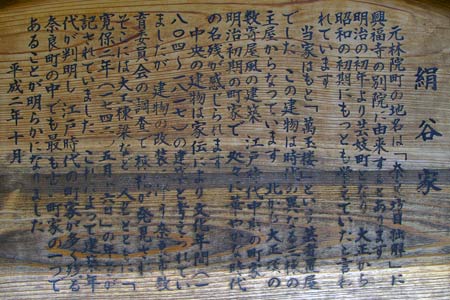

元林院町の路地に「萬玉楼」の建物が、往時の面影をとどめています。

萬玉楼は、元林院町で広く名が知られた芸妓置屋の一つで、絹谷家五世代にわたって引き継がれました。伊藤博文ら政界人や文豪・志賀直哉ら多くの文化人がここで遊芸を楽しんでいます。*1

萬玉楼の基盤は、京都で周旋人から買い求め「歌鶴」と名付けた彦根藩士族の娘で財をなし、作られました。*1

奈良町で現存する最も古い町家の一つです。

【参考文献】

*1 勝部月子:奈良学研究.(8)(2006.1)「萬玉楼」P.107,P.112

戦国時代、浜島城主の小野田筑後は、九鬼水軍の九鬼嘉隆に随身しましたが、そのときに残した兵士の子女が船員相手の洗濯を請け負ったことが春を売ることに変化し「はしりかね」となり、明治時代に遊廓になりました。遊廓は、田端楼、一万楼、三光楼、常盤楼、光月楼、吾妻楼、吉川楼、大成楼、のまやの9軒がありました。*1

浜島港に大成楼の建物が現存しています。*2

当時の面影を残す玄関部分。

神社町遊廓(北廓)に対し、浜島遊廓は、南廓と呼ばれていました。

建物の側面部分。

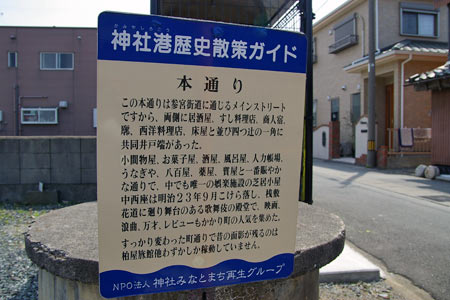

昭和5年刊行の「全国遊廓案内」によると、神社町遊廓は、承応年間に町内にあった船宿に針仕女(はりしめ)という女を置いたのが初まりで、娼楼は、引本楼、豊盛楼、小田屋、花月楼、誘心楼、愛国楼、真砂楼、美咲楼の8軒がありました。*1

地元のNPO法人「神社みなとまち再生グループ」が作成した案内板によると、この場所は、居酒屋、料理店、商人宿、遊廓などが道の両側に建ち並ぶメインストリートでした。

ここには、引本楼だった建物が数年前まで現存していました*2 が、 現在は新しい住宅に建て変わっています。

裏側から見たところ。

案内板には、「すっかり変わった町通りで昔の面影が残るのは、柏屋旅館(写真奥)他わずかしか稼動していません。」とかつて賑わいぶりが説明されています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.112「全国遊廓案内」

*2 忍甲一:近代日本遊廓志稿(日本炎災資料出版,2007)p.741,P.754-P.756

川西橋近くの大きな木造家屋。かつての遊廓の建物です。*1

1階の格子窓越しに遊女が顔見世をし、2階の個室で客の相手をしました。*1

窓には装飾が施されています。

同じ建物を裏から見たところ。何度も増築を重ねたのでしょうか。継ぎはぎだらけの状態になっています。

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

今回は、倉敷(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

倉敷駅前から南側に延びる商店街のアーケードがつきるあたり。

川西町には、かつて遊廓があって、この川西橋が遊廓の入口でした。*1

川西町の集会所の建物が水路をまたぐように建っています。

この水路の南側(写真右側)が遊廓があったエリアです。*1

【参考文献】

*1 福田忍:おかやま街歩きノオト第6号(福田忍,2009)P.14-P.17

天満町の通りを南へ進むと、木造三階建ての建物が見えてきます。

「中村」という遊廓跡と思われる三階建ての建物。(「歴史散歩玉島町並み保存地区」*1 によると、「天満宮(写真右側)の右側に行くと...三階建ての建物」と説明されていますが、たぶんこの建物だと思います。)

建物の壁面に、鬼瓦だけが取り付けられて保存されています。

二・三階部分には、遊廓時代の面影が感じられます。

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二,2007)P.78

前回(2006年)も訪れた伊勢町の遊廓跡を散歩します。

通りの南側には、当時の建物が3軒並んでいましたが*1、現在はそのうちの両側の2軒の建物が残っています。

どっしりとした構えの元妓楼の建物。*1

「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されていた「まねき猫」は取り去られていました。

右側の建物は、改装されているようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.84-P.87

棚木遊廓の近くにある塩谷寺。

高台にある塩谷寺までは、長い階段を上ります。

遊廓があった頃、塩谷寺の六ツの鐘が鳴り始めると、遊女たちは格子(こうし)越しに店先に居並んで、客を出迎えました。*1

塩谷寺の高台からは、宇出津港と棚木遊廓跡地が一望できます。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.148

棚木の遊廓へ足を運ぶには、笹谷川にかかる橋を渡らなければなりません。地元ではこの橋を「さよなら橋(別名:未練橋)」と呼ぶようになりました。

遊廓は、治安や風俗の取り締まりなどの目的から、人々が住む土地から隔離され、定められた一つの地域に許可されました。棚木遊廓の周囲の大部分は笹谷川で仕切られ、客は木橋を渡って往来しました。

当時の遊廓の建物の前にかかる橋。

小さな地蔵堂は、遊女たちの心の拠りどころとなる確かな存在仏でした。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.156

宇出津の棚木遊廓の妓楼は、宇出津湾に注ぐ笹谷川仕切られ、整備されていました。

笹谷川から、遊廓が軒をつらねる広場への入口に、古い民宿の建物があります。

風情のある玄関。

宇出津・棚木遊廓(メンキチ)界隈図(1937年)*1 に記載されている当時の妓楼の屋号を引き継いでいます。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.155

宇出津は、昔から漁業が盛んで、海上交通の拠点としても発展したため、自然発生的に茶屋や旅籠が生まれ、茶屋女や飯盛女などの売春婦が現れました。明治に入り、宇出津の町は国の許可を得て棚木地区の一画に遊廓が生まれました。宇出津の棚木の遊廓は、奥能登一の賑わいを見せ、その繫昌ぶりを芸者の奏でる三味の音にたとえ、常に耐えることがなかったということから、この地域を音羽町(おとわちょう)と名付けられました。地元の人々は遊廓界隈を「政府から免許を得た地」、即ち「メンキョチ」または「メンキチ」と呼びました。*1

かつて遊廓として使われていた建物が現在も残っています。*1

建物側面の入口。

建物の前の庭。

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.140-P.148,P.156

今回は、七尾(石川県七尾市)の町並みと風俗を散歩します。

七尾の遊廓は、明治はじめに埋め立てされた常盤町へ移り、その後、昭和32年の売春防止法が施行されてなくなりました。*1

道幅が少しひろくなっているこのあたりが遊廓があった場所です。*1

元旅館だった建物。

元旅館の玄関前。

【参考文献】

*1 七尾市:目で見る七尾の100年(七尾市,1969)p.60-P.61

今回は、鶴来(石川県白山市)の町並みと風俗を散歩します。

かつて鶴来(つるぎ)には、金沢をしのぐ貸座敷があって、連日近郷近在から若者や旦那衆がやって来て、日詰町に不夜城の時代がありました。鶴来は江戸期より煙草栽培がさかんでしたが、明治時代の煙草税法改正により転業を余儀なくされ、これを契機に日詰町の数名が貸座敷業免許願を提出し、明治19年に「免許地」として許可されました。当時の日詰町は、溜め桶や薪を積んだ棚(にお)の置き場、物置小屋などが散在していて、貸座敷業とはまったく無縁の土地柄でした。*1

鶴来遊廓は、日清戦争のため一時衰退しましたが、日露戦争後は遊廓組合の一致協力により復興しました。その盛況ぶりは金沢三遊廓に並ぶほどで、昭和戦前には全盛となりました。

旅館の隣に古い建物が残されています。

遊廓の雰囲気が残る佇まいです。

【参考文献】

*1 鶴来商工会百周年記念委員会:ふるさと「鶴来」再発見(鶴来商工会,2004)P.107-P.108

今回は、柏木田(神奈川県横須賀市)の町並みと風俗を散歩します。

横須賀市内でもっとも古く、しかも公然と認められた遊廓は柏木田でした。明治21年2月頃、大滝町の豊川稲荷付近に大火があって遊廓が焼失したため、明治22年6月頃、柏木田に移転しました。*1

柏木田遊廓のことは、山口瞳さんの小説「血族」に詳しく書かれています。山口瞳さんの祖母は、「藤松」という屋号の貸座敷の経営者でした。

「血族」には、「大門から数えて、ホンダオートバイ販売店、仕舞屋、江戸屋という染物店、この3軒分が藤松...」と藤松があった場所が説明されています。*1

こちらの住宅地図(の右上部分)には、オートバイ店、染物店の江戸屋が記載されています。染物屋はマンションに建て替わっていますが、オートバイ店は現在も営業中です。

ソープランドがあったあたり。

【参考文献】

*1 横須賀警察署史発行委員会:横須賀警察署史(横須賀警察署,1977)P.123

*2 山口瞳:血族(文芸春秋,1979)P.209

今回は、九条(大阪府大阪市西区)の町並みと風俗を散歩します。

木津川と尻無川に挟まれた寺島の地(現在の松島公園)の北端は、松ヶ鼻と呼ばれた場所で、直径1mにおよぶ大きな松の樹が水面に枝葉を垂れていた景勝地で、松島の地名の所以でもありました。*1

安政5年(1856年)の五か国通商条約以後、大阪開港が行われ、木津川と安治川に囲まれた挟まれた砲弾型の土地に外国人居留地ができました。これに伴い、「軍艦、商船が渡来し水夫・兵士など「軽輩」の者が出入りするので遊女屋がなくてはかえって不取締りになる」ことから、横浜、長崎、箱館(函館)の例にならって、松嶋遊廓の建設が許可されました。*2

現在は松島公園となっていて、当時の面影は残っていません。

松嶋遊廓の北端には、松島橋と梅本橋がありました。*2

松島公園内(野球場横)に、松島橋の碑があります。*3

同じく、野球場入口横にある梅本橋跡の石碑は、当時の様子を写真で伝えています。

【参考文献】

*1 野村廣太郎:おおさか百景いまむかし(東方出版,1997)P.62

*2 佐賀朝:近代大阪の都市社会構造(日本経済評論社,2007)P.41,P.43

*3 熊田司,伊藤純:森琴石と歩く大阪(東方出版,2009.8)p.157

神戸の歴史は、福原遊廓とともに始まったといえます。*1

福原遊廓の妓楼は、上、中、下と客すじが別れていて、一番よいところが仲之町(桜筋)でした。*2

現在はソープランド街となっています。

大楼として知られた松浦楼があったあたり。*1*2

桜筋の東隣の柳筋は、福原遊廓の頃は、中小の廓が並ぶ場所でした。*2

現在は道幅も広く、むしろこちらの通りの方がソープランド街の中心になっています。

花柳病の薬を専門に販売していた「有田ドラッグ」があったあたり。*2

「有田ドラッグ」の経営者、有田音松は、福原遊廓の長谷川楼の妓夫太郎(客引き)から身を起こし、あくどい商法で名を成しました。*3

「有田ドラッグ」の店頭には、梅毒や淋病にかかって頭部の皮膚が犯されたり、鼻が欠けた人体の模型が飾られ、「十八歳未満の者、中に入るべからず。」と貼紙がされていました。店の中に入ると今度は淋病におかされた局部の模型が陳列されていて、性病患者はおじけづき、有田ドラッグの薬を買い求めました。*4

【参考文献】

*1 加藤政洋:神戸の花街・盛り場考(神戸新聞総合出版センター,2009)P.61,P.67-P.69

*2 君本昌久:いろまち燃えた(三省堂,1983)P.82-P.84

*3 林喜芳:わいらの新開地(神戸新聞総合出版センター,2001)P.36-P.37

*4 稲垣喜代志:ドキュメント日本人 第9(学芸書林,1969)「有田音松」P.40,P.45