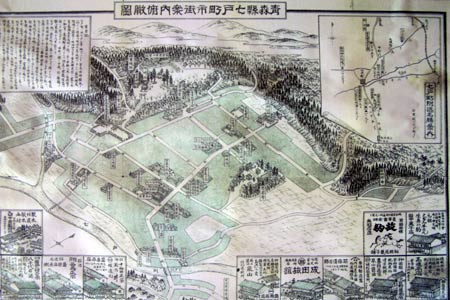

今回は、佐賀関(さがのせき、大分県大分市)の町並みと風俗を散歩します。

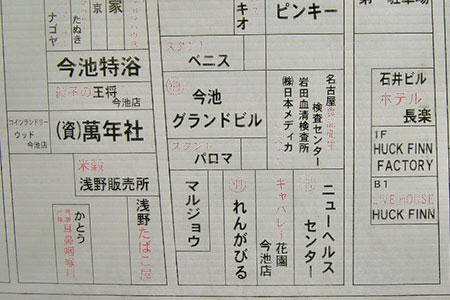

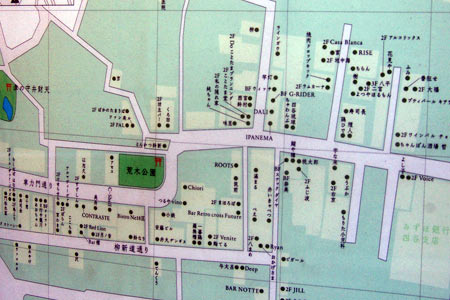

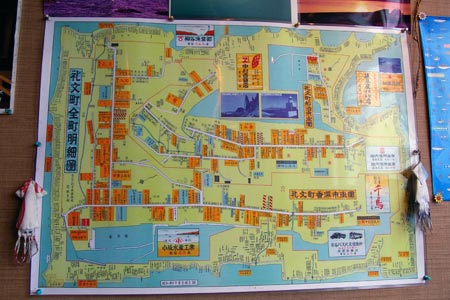

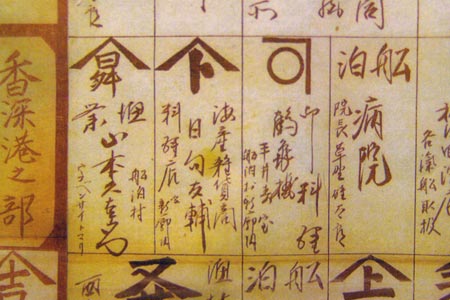

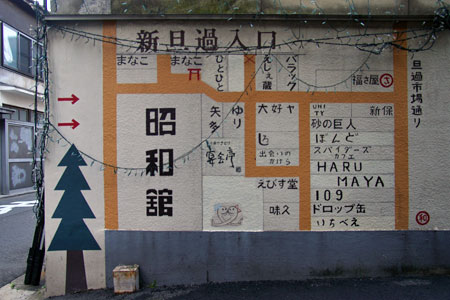

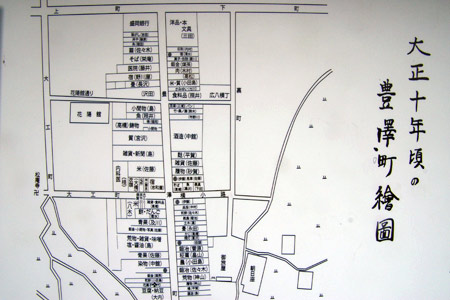

現在の地図に重ねて、100年以前の屋号の建物の位置が赤枠で記されています。

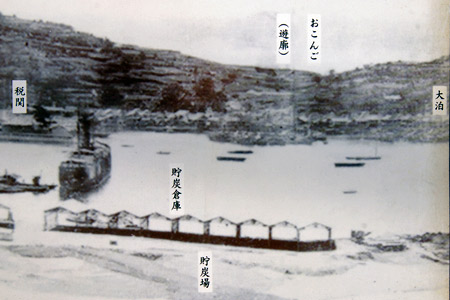

佐賀関の中心街。

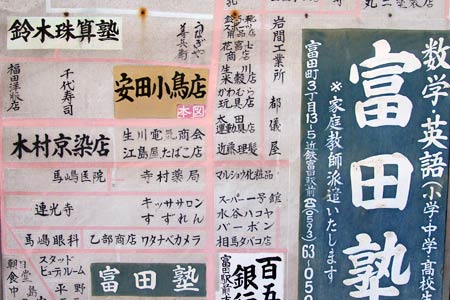

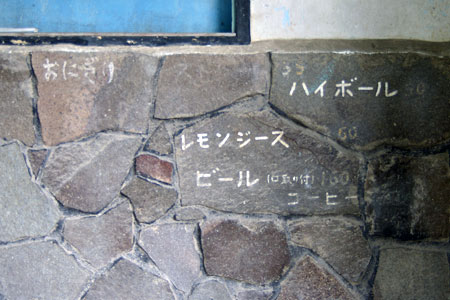

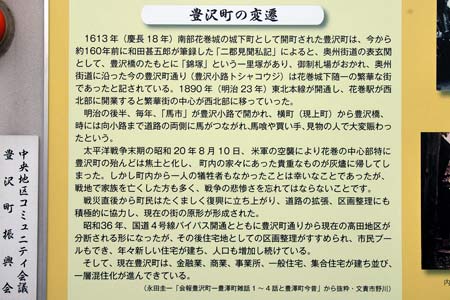

建物の前には、看板が設置されているので、解りやすいです。

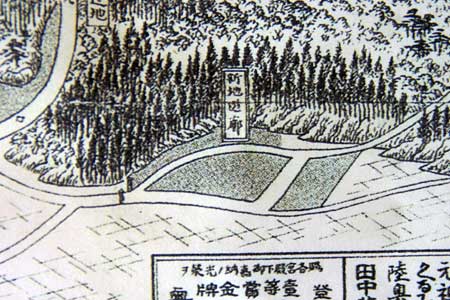

写真の平野屋元呉服店で、現在は佐賀関郵便局です。郵便局の道を挟んだ反対側(現在の井口天真堂薬局のあたり)には、妓楼(遊廓)の「今利」がありました。*1

佐賀関では、遊廓のことをカッセキ(貸席)といい、昔は100人ぐらいの女性がそこで働いていました。その関係から、佐賀関には呉服屋さんが多くありました。*2

【参考文献】

*1 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

*2 大分市教育委員会:佐賀関地区 大分市伝統文化調査報告書4(大分市教育委員会,2011)P.71