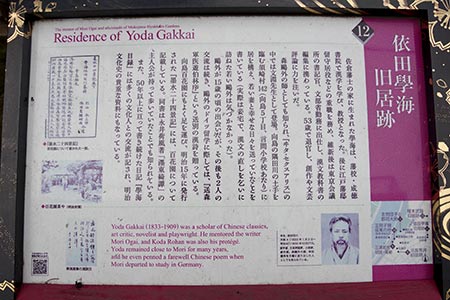

言問小学校前の通りに、成島柳北と依田学海の住居跡の案内板があります。

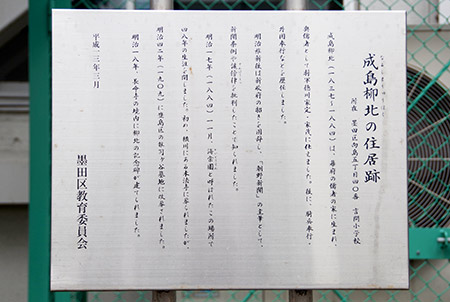

成島柳北(なるしまりゅほく)は、1859年(安政6年)に、「柳橋新誌」を執筆、柳橋(現在の台東区)の花柳界の変遷を描きました。

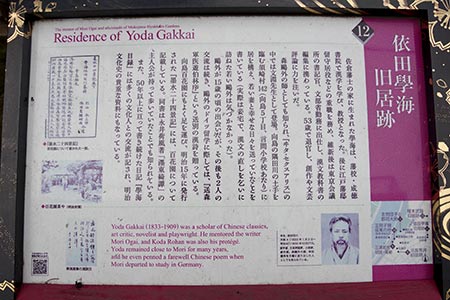

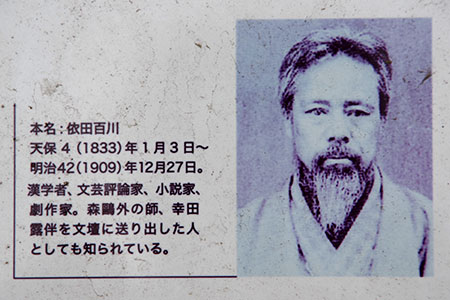

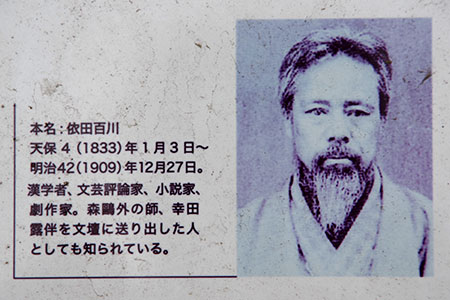

依田学海は、森鴎外の小説「ヰタ・セクスアリス」に登場する文淵先生のモデルです。

「ヰタ・セクスアリス」では、若い妾と幸せな日々と送っていたことが描かれています。*1

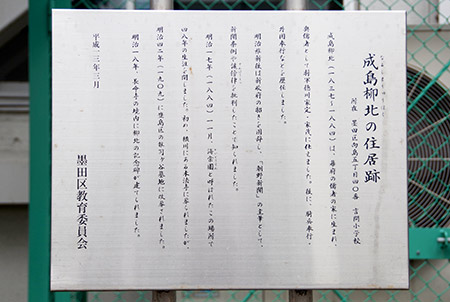

言問小学校前の通りに、成島柳北と依田学海の住居跡の案内板があります。

成島柳北(なるしまりゅほく)は、1859年(安政6年)に、「柳橋新誌」を執筆、柳橋(現在の台東区)の花柳界の変遷を描きました。

依田学海は、森鴎外の小説「ヰタ・セクスアリス」に登場する文淵先生のモデルです。

「ヰタ・セクスアリス」では、若い妾と幸せな日々と送っていたことが描かれています。*1

美濃太田駅前の広場。

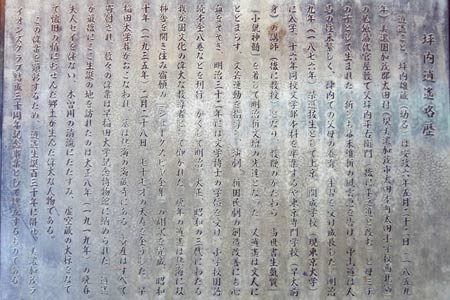

坪内逍遥の銅像が鎮座しています。

坪内逍遥は、日本最初の近代的文学論『小説真髄』(1885~1886)とその実践となる小説『当世書生気質』(1885~1886)を著し、文壇の中心的存在となりました。

逍遥は、大学時代の同級生に誘われて、根津遊廓の大八幡楼(おおやわたろう)にあがり、ここで出逢った遊女の花紫と明治十九年十月二十二日に結婚しました。*1

しかし、逍遥自身はこれが原因となって、鬱憂になったといわれています。*2

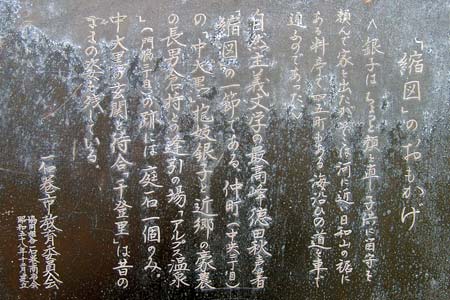

石巻は、自然主義文学の最高峰・徳田秋声「縮図」の舞台となった町です。*1

小説の中では、I町として登場します。*2

中瀬の西側は、料亭などが散在する石巻市街の中心部でした。*3

通りに面した飲食店。

飲食店の建物脇に、「『縮図』のおもかげ」と題する、案内板が建てられています。

案内板。

津和野の横堀米蔵跡は、森鴎外の自伝的小説「ヰタ・セクスアリス」に「門の前はお濠で向うの岸は上のお蔵である。」と書かれている、森鴎外の生家があった場所です。*1

森鴎外の旧家跡。

森鴎外の勉強部屋。

「ヰタ・セクスアリス」は、少年期から欧州留学期前の間の性欲的方面を書いたもので、唯一、鴎外の作品の中で発禁処分を受けた作品です。

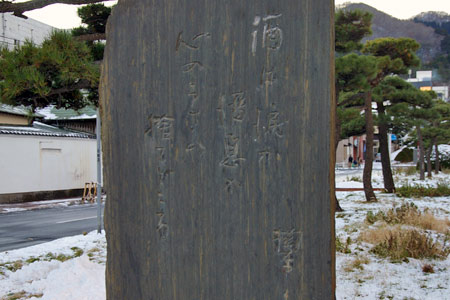

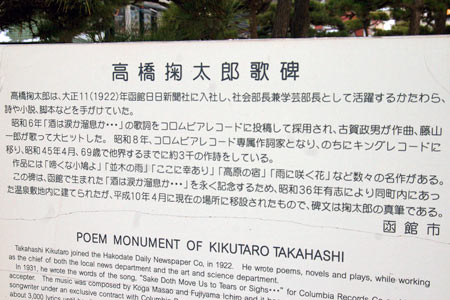

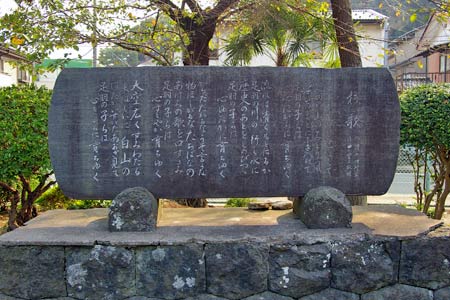

護国神社坂下グリーンベルトに高橋掬太郎の歌碑が建てられています。

酒は涙か溜息か 心のうさの捨てどころ...

「酒は涙か溜息か」は高橋掬太郎が作詩し、古賀政男を曲をつけ、ミリオンセラーとなりました。高橋掬太郎は、大正11年から昭和8年まで函館日日新聞の記者をしていましたが、その頃よく恵比寿町のカフェや蓬莱町の料理店に行っていました。掬太郎は、恵比須町の大学という喫茶店の2階に下宿していましたが、この喫茶店は、蓬莱見番の芸者をたくさんかかえていた割烹中庄の親戚でした。*1

護国神社坂下に現在もある割烹冨茂登(ふもと,写真右)に、東京から出てくるたび掬太郎は立ち寄りました。女将さんは、元蓬莱見番の芸者で、掬太郎が、冨茂登という店名をつけました。

【参考文献】

*1 木下順一: 函館街並み今・昔(北海道新聞社,2001)P.40-P.41

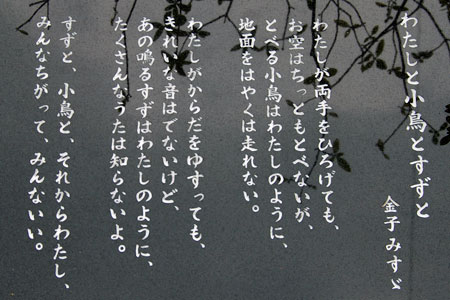

仙崎生まれ育った童謡詩人金子みすゞのブロンズ像。金子みすゞ記念館から「 みすゞ通り」を約150m北上した場所にあって、像の周辺は庭のように整備されています。

代表作「わたしと小鳥とすずと」。

安倍首相の揮毫。「みんなちがってみんないい」

金子みすゞは、26歳の若さでこの世を去りました。夫が遊廓でもらった病気(淋病)を移されたことや、娘の親権問題が原因で服毒自殺したとされています。*1*2

【参考文献】

*1 矢崎節夫:童謡詩人金子みすゞの生涯(JULA出版局,1993)P.296,P.323,P.339

*2 西村祐見子: 別冊太陽(2003.4 通号122)「金子みすゞの生涯」P.116

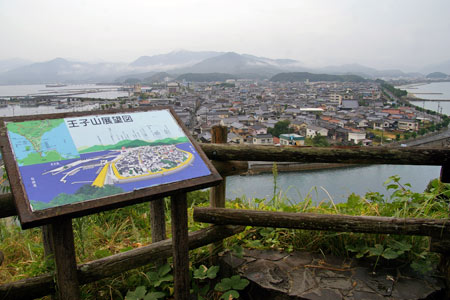

今回は、仙崎(山口県長門市)の町並みと風俗を散歩します。

仙崎は、山口県長門市街の北側に位置する半島の町で、山陰本線支線の仙崎駅から半島の先端までは、歩いて30分ほどです。市街の中央の通りは、仙崎出身の童謡詩人、金子みすゞの名をとって、みすゞ通りと呼ばれています。

青海島の王子山公園からは、仙崎の半島の全容を眺めることができます。

金子み すゞの「王子山」に、「 わたしの町はそのなかに、龍宮みたいに浮かんでる」と詠まれています。

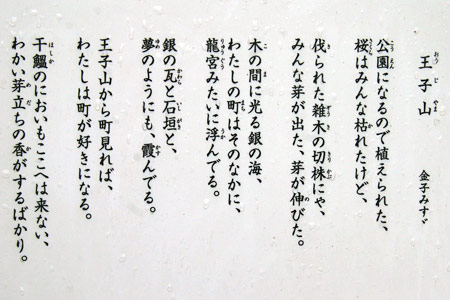

金子み すゞ「王子山」。

今回は、塩釜(宮城県塩釜市)の町並みと風俗を散歩します。

塩釜神社前の通りには、塩釜にちなんだ石碑が並んでいます。

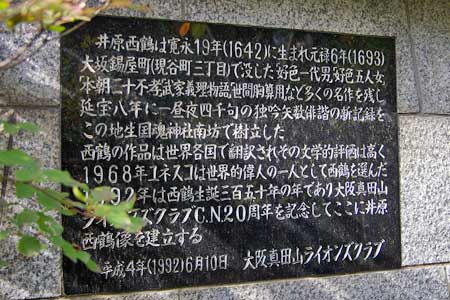

井原西鶴の「好色一代男」巻三の「口舌の事ふれ」に塩釜が登場します。

仙台藩内での遊女町は、万治年間(1658-1660年)に禁じられていましたが、港町であった塩釜と石巻は黙認されていました。文化文政(1804-1829年)の記録では、塩釜には、216人の遊女と26軒の遊女屋、14軒の小宿屋敷がありました。好色一代男が描かれた天和2年(1682年)には、塩釜がすでに遊女町として知れ渡っていたことが伺えます(案内板より)。

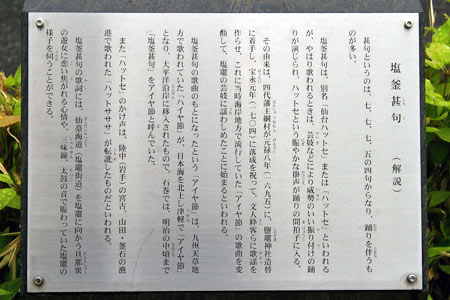

塩釜甚句が、歌われるときは、芸妓などにより威勢のいい振付の踊りが演じられます。塩釜甚句のもとになった「アイヤ節」は、九州天草地方で歌われていた「ハイヤ節」*1 が、日本海を北上し太平洋沿岸に移入されたものです(案内板より)。

塩釜甚句の歌詞には、仙台街道(塩釜街道)を塩釜に向かう旦那衆が遊女に恋い焦がれる心情や三味線、太鼓の音で賑わっていた塩釜の様子を伺うことができます(案内板より)。

【参考記事】

*1 風俗散歩(牛深):ハイヤ節の碑(2012.8)

旧東海道(伝馬町通り)が国道247号線と交差するあたり。裁断橋跡の碑があります。

寛政12年(1800年)、熱田の築出(つきだし)に鶏飯屋(けいはんや)なる新奇な茶店が出来ました。その店の女中の一人に「お亀」と呼ばれる人気者がいて、まもなく「お亀」の名が熱田の飯盛女の総名となりました。鶏飯屋の流行につれて、築出一帯は、「新長屋」と呼ばれる遊里となり、その流行にあおられて、享和3年(1803年)に、神戸(ごうど)が遊里化し、いにしえからの伝馬町とあわせ3箇所が競う状況となりました。神戸は1等地、伝馬町が2等地、新長屋は3等地でした。これらの飯盛女たちはすべて「お亀」と呼ばれました。*1

築出は、現在の裁断橋跡付近*2 、神戸は、熱田荘のあたり*3 にありました。大正時代の裁断橋の写真(案内板より)。

同じ場所に都都逸発祥の地の碑があります。

その頃、飯盛女(お亀)にまつわるこんな流行唄がありました。

お亀買う奴あ天窓で知れる 油付けづの二つ折れ

そいつはどいつじゃどいつじゃ ドドイツドイドイ

この唄の囃子言葉の「ドドイツドイドイ」が都都逸の由来になったと言われています。江戸では「都都逸節」、大阪では「よしこの節」、名古屋では「名古屋節」と呼び名が違っていました。よしこの節は四国に伝わり、徳島の阿波踊りで唄われる「踊るアホウに見るアホウ、同じアホなら踊らにゃ損そん」という有名な唄がうまれました。*4

【参考文献】

*1 名古屋市教育委員会:名古屋叢書 第16巻(愛知県郷土資料刊行会,1982)P.22

*2 編集考房とその仲間たち=土曜倶楽部十準構成員:名古屋いまむかし(編集考房,1978)P.148

*3 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.151

*4 玉川スミ:ドドイツ万華鏡(くまざさ出版社,1999)P.54-P.55

昭和レトロ商品博物館に隣接する赤塚不二夫記念館。

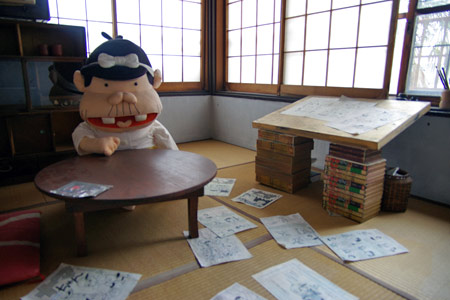

赤塚不二夫、手塚治虫ら著名な漫画家が居住していたことで有名なトキワ荘のジオラマが展示されています。

トキワ荘の赤塚不二夫の部屋をイメージした展示。漫画本の上に板を置いて机の代わりにしていました(案内板より)。

2階の漫画本コーナー。

「ギャグゲリラ」は、1982年に最終回を迎えるまで、10年間「週刊文春」に連載された時事漫画です。*1

母親の過保護のすさまじさを描いた「あるときは ….」という作品(多羅尾伴内のもじり)では、あるときは清掃員のおばさん、あるときは、タクシーの運転手に変装して息子を誘惑から守ります。また、あるときは、片目の売春おばさん!!。息子を守るために街娼婦になります。*2

【参考文献】

*1 名和広:赤塚不二夫というメディア(社会評論社,2014)P.229,P.232

*2 関井光男:國文學 解釈と教材の研究(學燈社,1981.04)P.162「現代マンガの手帖 赤塚不二夫」

朝市通りにある永井豪記念館。永井豪は輪島市出身の漫画家です。

永井豪に関する資料や漫画の原画などが展示されています。

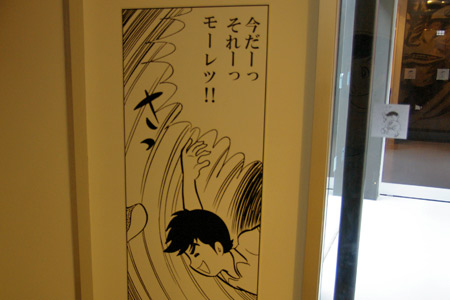

永井豪の代表作「ハレンチ学園」。

当時、「ハレンチ学園」の影響で小学生の間でスカートめくりが流行しました。

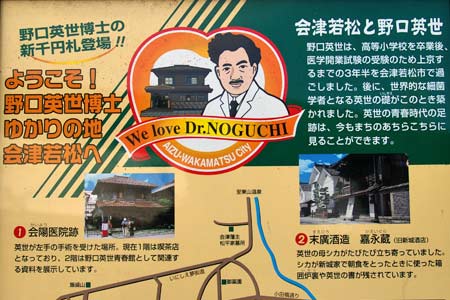

野口英世青春通り沿いにある野口英世青春広場。野口英世の銅像が設置されています。

野口英世(本名野口清作)は、23歳のとき、坪内逍遥の流行小説「当世書生気質」を読んだところ、「野々口精作」という人物が出てくるのにぶつかりました。野々口精作は、医学書生でありながら、ふとしたことから酒と女に身を持ち崩し、遊蕩三昧の生活に溺れるという設定でした。野口、野々口と一字違いでしたが、当時、研究所の差別待遇に嫌気がさし、人々から借金を重ねては遊廓を遊び歩いていた清作は、一読して自分のことかと驚き、「英世」に改名しました。*1

清作(英世)が女を抱いたのは、東京遊学の途についた21歳の頃で、洲崎に行ったのが初めてでした。特定の女のためにというより、一種のエネルギーのはけ口といった感じが強く、金がないときは、向島から玉の井、少し金が入ると吉原と決まっていました。*1

後年、英世は、麻布の斉藤家から結婚を前提に支度金としてもらった二百円の大金を友人全員を引き連れて横浜の料亭(遊廓)の神風楼で遊び明かし、一晩で使いきったことがありました。*1

【参考文献】

*1 渡辺淳一:遠き落日(講談社,2013)P.60-P.62,P.120-P.121,P.144-P.145,P.170,P.285-P.286

今回は、新潟(新潟県新潟市)の町並みと風俗を散歩します。

古町通5番町は、現在では水島新司マンガストリート。(写真右手前のブロンズ像は、「野球狂の詩」の岩田鉄五郎)として知られていますが、このあたりは、江戸時代からの歓楽街でした。

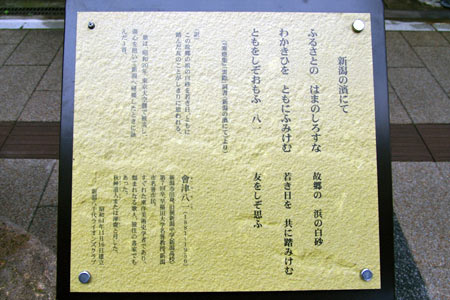

水島新司マンガストリートのブロンズ像に混じって、歌人の會津八一の歌碑があります。

會津八一は明治14年、新潟市の古町にある料亭「會津屋」の次男として生まれました。八一の生家である會津屋は、ほとんどの文献に料亭と書かれていますが、実際のところは明治21年までは、一般に青楼と呼ばれる、遊女屋と料理屋を兼ねた店でした。會津屋は、二代目の會津金太のときに全盛を極め、一軒で5人もの美妓をかかえていました。金太の一人娘の英(えい)は、明治元年に夫を亡くすと、女手一つで會津屋を守った女丈夫でした。しかし、明治21年の大火で會津屋は全焼し、この大火を好機として、県知事は、古町を貸座敷の営業区域から除外しました。英は決断を迫られましたが、店をたたむのではなく、料理屋として再出発する道を選びました。このとき英の娘イクの生んだ次男八一は8歳でした。*1

歌碑に書かれている歌は1945年(昭和20)、東京大空襲で被災し、傷心を抱いて新潟へ帰郷したときに詠んだものです。

歌碑の向こう側には、現在の歓楽街とも言える昭和新道(ソープランド街)があります。

【参考文献】

*1 工藤美代子:野の人會津八一(新潮社,2000)P.20-P.24

今回は、田川(福岡県田川市)の町並みと風俗を散歩します。

香春岳は、五木寛之の自伝的な大河小説「青春の門」の舞台となった山です。

筑豊編では、主人公の信介が”せんずり”を教え込まれる場面など数多くの性的描写が登場します。

南寄りの峰から一の岳、二の岳、三の岳とつづきます。

JR日田彦山線の香春駅を下車すると、駅前には、貝原益軒(1630-1714)が書いた紀行文「豊國紀行」の一節を彫った石碑があり、石碑の向こう側には、一の岳が見えます。

三の岳頂上から見た二の岳。左側にわずかに見える白い部分が、石灰岩の採掘で山容が変わった一の岳です。

――――――――五木寛之「青春の門」冒頭部分の抜粋――――――――

香春岳は異様な山である。けっして高い山ではないが、そのあたえる印象が異様なのだ。標高にくらべて、実際よりはるかに巨大な感じをうけるのは、平野部からいきなり急角度でそびえたっているからだろう。雲の低くたれこめた暗い日など、それは膿んで崩れた大地のおできのような印象を見る者にあたえる。それでいて、なぜかこちらの気持ちに強く突き刺さってくる奇怪な魅力がその姿にはあるようだ。

今回は、鹿児島(鹿児島県鹿児島市)の町並みと風俗を散歩します。

鹿児島の象徴と言えば、噴煙あげる桜島です。桜島へは鹿児島港からフェリーで約15分です。

桜島の古里温泉に女流作家の林芙美子文学碑があります。

幼少時代のフミ子像。「幼少の頃、フミ子はここ桜島で過ごした」と刻まれています。

幼少時代の芙美子は、桜島の大噴火に遭遇しています。芙美子は、遅くとも大正3年10月には、鹿児島の叔母や祖母のもとに預けられていましたが、この桜島大噴火は、大正3年1月12日から約2年間も続きました。*1

大正の中ごろから昭和にかけてカフェーというものが大いに発達し、そこで働く女給が芸者に代わって都市インテリたちの新しい魅力の対象となりました。かつて女給をしたことのある女流作家は多く、一流どころでは、宇野千代、林芙美子、平林たい子、佐多稲子などがいます。*2

【参考文献】

*1 廣畑研二:甦る放浪記(論創社,2013)P.48

*2 大宅壮一:週刊読売(1958.2.25)P.26 「女流作家の愛情行路」

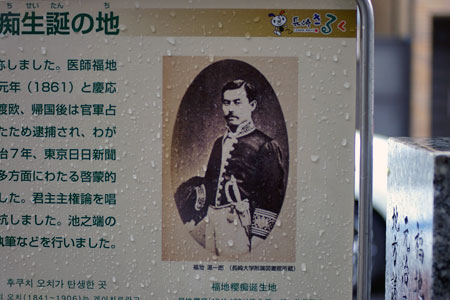

崇福寺にのぼる道の途中に「福地桜痴生誕の地」がたっています。*1

福地桜痴は、大政奉還後、大蔵省の役人となりましたが、その後は新聞記者に転身しました。*1

桜痴の吉原好きは有名で、さと夫人との結婚当夜も吉原にでかけ帰らなかったという逸話が残っています。「桜痴」という号も深い仲になった吉原の芸者「桜知」の名に由来しています。*1

吉原で知り合った渋沢栄一の紹介で伊藤博文と出会い、それが大蔵省に入るきっかけとなりました。*1

吉原弁財天の入口の石柱には、福地桜痴の詩が刻まれています。*2

春夢正濃満街桜雲(しゅんむまさにこまやかなりまんがいのおううん)

秋信先通両行灯影(しゅうしんまさにつうずりょうこうのとうえい)

【参考文献】

*1 長崎文献社:旅する長崎学7 近代化ものがたり1(長崎文献社,2007)P.54

【参考記事】

*2 風俗散歩(入谷~吉原):吉原弁財天

三国町山王にある妙海寺。ここに、豊田屋歌川の句碑があります。

「豊田屋歌川(とよだやかせん)」は、三国の遊女にして俳人(俳号を哥川)のことで、江戸時代中後期に活躍しました。*1

歌川の代表作「奥底の知れぬ寒さや海の音」。心にしみる名句です。*1

歌川の墓とされる豊田屋の墓。歌川の法名とされる「釈尼妙春」が刻まれています。

【参考文献】

*1 久保悌二郎 :遊女・豊田屋歌川(無明舎出版,2011)P.7,P.83,P.103-P.109

今回は、福井(福井県福井市)の町並みと風俗を散歩します。

江戸時代、現在の福井市立足羽小学校のかいわいに花街があって、多くの遊女や芸人たちが住んでいました。*1

日本遊里史*2 には、福井市玉井町に遊廓があったことが記載されています。

玉井町は旧地名で、現在は存在しませんが、昭和24年の「福井市街図・都市計画予定図」*3 を見ると、足羽小学校の北東に玉井町の記載があります。

幕末の国学者で歌人の橘曙覧(たちばなのあけみ)は、この花街に通い始め、売れっ子の遊女「やお」のとりこになり、ついに実家(商店)の大金を持ち出して彼女と駆け落ちしてしまいました。その後、二人は見つけられて福井へ戻されましたが、曙覧の花街通いは結婚した後も止まらず、やおとの関係は続きました。このようなことは、当時の庶民ならよくあることですが、国学者の橘曙覧といえでも、やはり聖人でもなければ賢人でもなかったという証だったといえます。*1*4

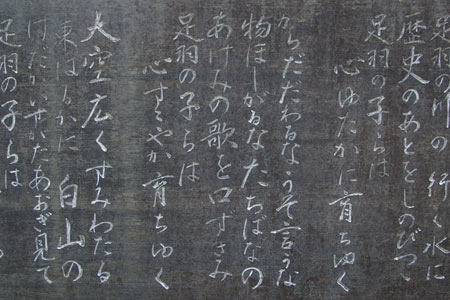

曙覧が子供たちのために書き残した家訓があって、これが足羽小学校の校歌の中に歌い込まれています。*1

「うそつくな」「もの欲しがるな」「からだだわるな(なまけるな)」という3つの戒めは、自分の欲望を抑えて誠実にいきることが曙覧の生涯であったことを表しています。*4

九十九橋南詰め付近に曙覧の生家跡の碑があります。若き日の曙覧はここから花街に通いました。

【参考文献】

*1 福井女性風土記 P.164-P165

*2 上村行彰:日本遊里史(文化生活研究会,1929)P.576

*3 福井市:福井市史.資料編 別巻(福井市,1989) P.222-P.223 福井市街図・福井市都市計画予定図

※福井市街図・福井市都市計画予定図には、古い道路と都市計画後の道路が重ね合わせて示されているので、現在の場所を推定することができます。

*4 上坂紀夫:こころ豊かに曙覧を歩く(福井県,2000)P.2,P.3,P.16

今回は、中津(大分県中津市)の町並みと風俗を散歩します。

中津といえば、1万円札でおなじみの福沢諭吉先生の生まれ故郷です。

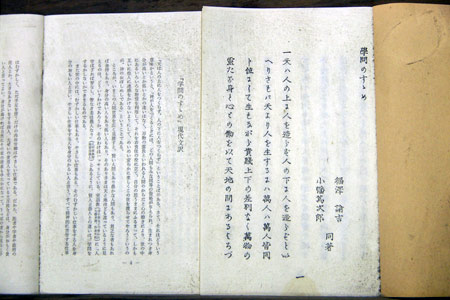

中津駅には、福沢諭吉先生のコーナーがあります。

「天は人の上に人を造らず 人の下に人を造らず」

明治時代、「『からゆき』国恥論」が叫ばれていましたが、明治の先駆者の中には、「からゆき国益論」を唱えるものもいて、福沢諭吉もその中の一人でした。福沢諭吉は、「文明開化」のさなかに、『学問のすすめ』を著して人々の啓発を促しましたが、福沢諭吉のとらえた「文明」とは、国防論であり、弱肉強食のための技術でした。福沢諭吉は、明治29年1月の「時事新報」に「人民の移住と娼婦の出稼ぎ」という評論を書き、娼婦の海外への出稼ぎは日本の「経世上必要なる可」しと、真面目に説きました。*1

【参考文献】

*1 金一勉:日本女性哀史(現代史出版会,1980)P.211,P.234

今回は、三ノ輪~吉原(台東区)の町並みと風俗を散歩します。

三ノ輪の浄閑寺は、かつての吉原遊廓の近くにあって、遊女の遺体の「投げ込み寺」としても知られる寺です。

ここに永井荷風の詩碑があります。

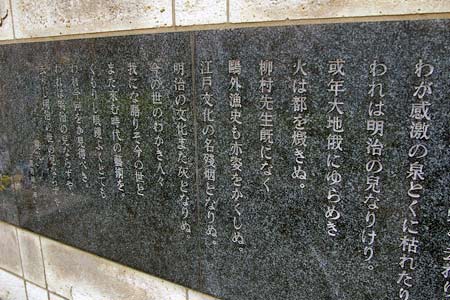

これは「震災」と題した詩ですが、ここで震災というのは、大正12年9月1日の関東大震災のことです。死者9万9千500人、行方不明4万4千300人、母屋全壊12万8千戸、半壊12万6千500戸。そして消失がなんと44万7千100戸。地震の規模はマグニチュード7.9でした。*1

荷風の詩「震災」に、

或年大地震にゆらめき

火は都を焼きぬ

江戸文化の名残烟(けむり)となりぬ

明治の文化また灰となりぬ

とあるように、関東大震災で立ち上った火はみごとに江戸の都を焼き尽くしてしまいました。吉原は、すでに明治44年の「吉原大火で」江戸伝来の吉原の文化的残照は消滅していましたが、それでもなお、震災までの大正期は、まだわずかに江戸・明治の名残が漂っていましたが、それさえも無残に震災は奪い去りました。*1

その後、吉原は昭和20年の東京大空襲を経て、新しい「廓」として生まれ変わりました。

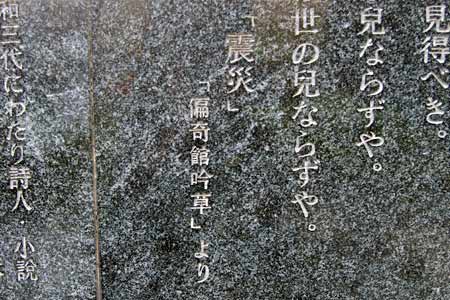

------永井荷風「震災」------

今の世の若きひとびと

われにな問ひそ今の世と

また来る時代の芸術を

われは明治の児ならずや

その文化 歴史となりて葬られし時

わが青春の夢もまた消えにけり

団菊はしおれて櫻癡は散りにき

一葉落ちて紅葉は枯れ

緑雨の声も亦耐えたりき

圓朝も去れり 紫朝も去れり

わが感激の泉 とくに枯れたり

われは明治の児なりけり

或年大地震にゆらめき

火は都を焼きぬ

柳村先生既になく

鴎外漁史も亦姿をかくしぬ

江戸文化の名残烟となりぬ

明治の文化また灰となりぬ

今の世のわかき人々

われにな語りそ今の世と

また来む次代の芸術を

くもりし眼鏡ふくとても

われ今何をか見得べき

われは明治の児ならずや

去りし明治の世の児ならずや

【参考文献】

*1 渡辺英綱:新編・新宿ゴールデン街(ふゅーじょんぷろだくと,2003)P.227-P.232

今回は、白山(東京都文京区)の町並みと風俗を散歩します。

都営三田線春日駅の小石川方面口からでると白山通りがほぼ南北に走っています。しばらく北上すると右側に興陽社ビル(1階は紳士服コナカが出店)があります。

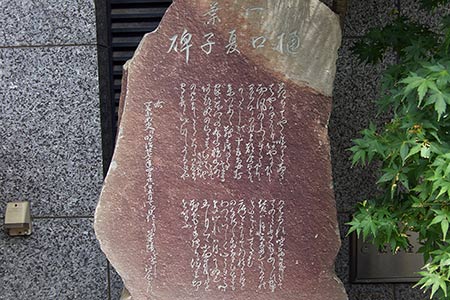

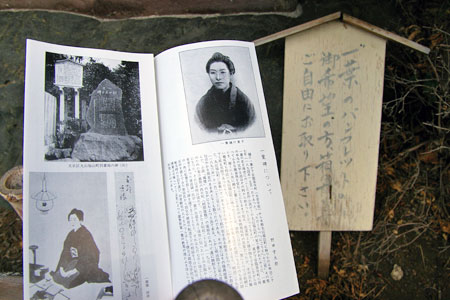

ビル前の右手に「一葉 樋口夏子碑」がたっています。

一葉の終いの住まいは、この碑の後方で、文京区円山福山町四番地にありました。*1

この文学碑は、樋口一葉の明治27年4月28日、5月1日の日記より筆跡を写して記念としたもので、昭和27年9月7日に建てられました(案内板より)。

碑の下には、「一葉のパンフレット、ご希望の方ご自由にお取りください。」と書かれた立て札があります。箱の中をあけてみると、興陽社が作成したパンフレット*1 があります。

新宮市春日に新宮出身の小説家の中上健次さんの生家跡の案内板があります。*1*2

中上健二さんの代表作のほとんどは、故郷の新宮を中心に、熊野・紀州の風土を背景としたもので、浮島遊廓や女郎などの題材も頻繁に登場します。

小説「千年の愉楽」に登場する「天地の辻」。*1

写真の建物(新宮市人権教育センター)には、中上健二さんの展示があります。

小説「枯木灘」「奇蹟」、「地の果て 至上の時」で登場する「新地」と呼ばれた歓楽街があったあたり。*1

【参考文献】

*1 和賀正樹:熊野・被差別ブルース(現代書館,2010)P.12,P.74,P.132

*2 上原善広:日本の路地を旅する(文藝春秋,2009)P.12

今回は、玉島(岡山県倉敷市)の町並みと風俗を散歩します。

水郷の町玉島には、かつて大小多数の水門がありました。これらの水門は、時代の推移とともに技術革新などで次第に統廃合されてきました。

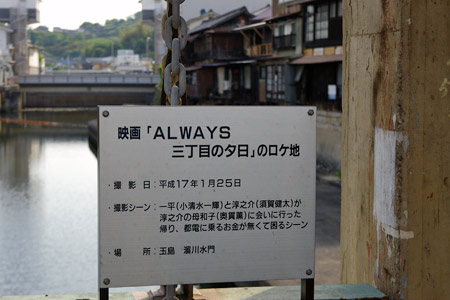

昭和23年に造られた「港水門」も、今は使命を終え使われていません。*1

反対側から見た港水門。

映画「ALWAYS三丁目の夕日」の夜のシーンはここで撮影されました。*1

【参考文献】

*1 虫明徳二:歴史散歩玉島町並み保存地区(虫明徳二, 2007) P.35-P.36

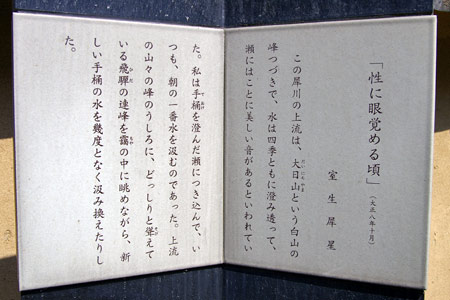

犀川大橋南詰の交差点近くにある雨宝院は、「故郷(ふるさと)は遠くにありて思うもの・・・」という詩で有名な室生犀星(むろうさいせい)が幼少期を過ごした寺です。

寺の入口脇には碑があります。

室生犀星の自伝的小説「性に眼覚める頃」は、主人公の17歳の男子の性的衝動を描いた作品です。娘が賽銭箱から銭を盗み出すのを寺の記帳場の節穴から覗いて「性欲的な興奮と発作」を感じ、その娘の家をつきとめ、玄関先に脱ぎ捨てられた紅い鼻緒の雪駄(せった)を見て、「そこに足をのせれば、まるで彼女の全身の温味を感じられる」と思い、ついにその雪駄の片方を盗んでしまいます。*1

小説の後半では、主人公が遊廓に登楼する場面が描かれています。

「私はひっそりと寺をぬけ出て、ひとりで或る神社の裏手から、廓町(現在の「にし茶屋街」)の方へ出て行った。」*1*2

雨宝院裏側から見る犀川。

現在は、川幅が広くなっていて雨宝院の後ろはすぐ川になっていますが、室生犀星がいたころの寺域は広くて、木立もうっそうと茂っていました。*3

【参考文献】

*1 室生犀星:或る少女の死まで(岩波書店,2003)P.158,P.285

*2 (財)金沢文化振興財団:かなざわ文学散策((財)金沢文化振興財団,2005)P.16

*3 「文学への旅金沢・名作の舞台」編集委員会:金沢・名作の舞台(金沢市,2000)P.148

1887年(明治20年)の三角西港の開港により、税関、裁判所、役所などの公的な施設や倉庫や商店、宿屋、遊廓などが次々と設置され、町は活況を呈していきました。*1

三角西港の活況は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の「夏の日の夢」と題した作品に記されています。当時、熊本に住んでいたハーンは、長崎旅行の帰りに船で当地を訪れ、旅館「浦島屋」に宿泊しました。*1

「夏の日の夢」は、このときの様子と日本の昔話の「浦島太郎」と「若返りの水」の話を重ねた作品です。「その宿はさながらパラダイスで、女中さんたちはまるで天女のようだった。--中略--彼女(宿の女主人)は、とても若く、ほれぼれする美しさ―国貞が浮世絵に描いた我の娘、蝶の娘といった風情だった。」*2

復元された浦島屋の建物があります。

ハーンは、浦島屋での夢のような体験から、浦島太郎の物語を連想し、この作品を生み出したのでしょう。

【参考文献】

*1 遠藤徹也:Civil engineering consultant. (通号238,2008.1)特集 土木遺産Ⅵ日本の土木風土の原点 P.20-P.23 明治の近代港湾都市「三角西港」

*2 ラフカディオ・ハーン:雪女 夏の日の夢(岩波書店,2003)P.216-P.218

島原の船津新地と湊新地は、2つともその名の通り沿岸より築地した新しい造成地であるため、そこに橋がかけられ、その新地内に各々の遊廓ができました。*1

「新地橋」は、湊新地の入口にかかる橋で、当時のままの石橋が残されています。

紀行文「五足の靴」*2 の作者の「五人づれ」もこの橋を渡り、湊新地内の遊廓を散歩しました。*1

美しい眼鏡石橋です。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.110-P.145

【参考記事】

*2 風俗散歩(柳川)文学碑「五足の靴ゆかりの碑」

松月文人館に「立秋詩碑」があります。この碑には、北原白秋の詩集「思ひ出」の中の詩「立秋」の一節*1 が刻まれています。この詩に出てくる懐月楼跡は現在の松月文人館の建物です。

「立秋」*1 の中に出てくる、NOSKAI(ノスカイ)とは、方言で遊女のことです。*2

松月文人館の裏手に、もうひとつの別の文学碑「『五足の靴』ゆかりの碑」があります。

「五足の靴」は、与謝野寛(鉄幹)が、まだ学生の身分だった北原白秋、木下杢太郎、吉井勇、平野万里の4人を連れて旅した記録、紀行文で、明治40年に「東京二六新聞」に連載されました。「五足の靴」とは、旅をした「五人づれ」のことを表しています。*3

「五足の靴」は、南蛮文化探訪が第一の目的でしたが、「遊廓情緒探訪」という従属的な目的もありました。「五足の靴」の探訪地全体の中では、博多の柳町、長崎の稲佐・丸山、牛深の遊女町、三角の遊廓、島原の新地、熊本の二本木等の遊廓散歩について触れられています。佐賀の室園、呼子の殿之浦、佐世保の勝冨については触れられていませんが、その夜の散歩が想像されます。*3

柳川の遊女屋「懐月楼」跡については、「五足の靴」第二十三章で触れられています。

----「五足の靴」第二十三章(抜粋)----

表門に抜けると太鼓橋が架してある。橋の下は又例の川の一つだ。(中略)橋の詰(つめ)に大きな三階造の家がある。近年まで遊女屋であったが、田舎も人智の進んだ影響で流行らなく成り、他に引越してしまった後は構造が遊女屋式だけに借る人が無いので、持主も次第に頽廃して行くに任せて置く。その一部をこの夏借受けて氷店を開いた者がある。

【参考URL】

*1 北原白秋記念館ホームページ:文学碑「立秋詩碑」碑文

【参考文献】

*2 北原白秋:北原白秋詩集.上(岩波書店,2007)P.291-P.292

*3 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.12-P.13,P.132

*4 五人づれ:五足の靴(岩波書店,2007)P.92-P.93

谷町九丁目交差点近くにある生國魂神社(生玉神社)。豊臣秀吉が大阪城築城の際に、当時遊楽地だったこの地に移されました。*1

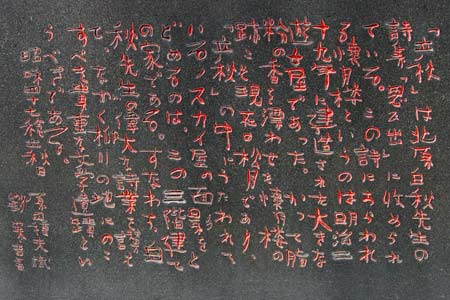

境内に、井原西鶴像があります。

井原西鶴(1642年-1693年)は、錫(すず)屋町(現在の谷町三丁目付近)に住んでいたので、その南側に位置する生玉に親しみを持っていました。*1

井原西鶴は、「好色一代男」で浮世草子(うきよぞうし)という江戸時代の風俗小説のジャンルを始めた人です。日本の古典小説家でユネスコが大文学者として認めたのは、この西鶴と紫式部の二人だけです。*2

「好色一代男」の二十歳のくだりでは、「中寺町の女、小橋の坊主ごろしの女など、色町に出入りするのは気のひける隠居じじいのとっておきの銀(かね)をまきあげてしまう...」*3 と、生玉あたりの寺々の坊主相手の娼婦について触れられています。*1

生國魂神社の周囲にはラブホテルが密集しています。好色の世の中は、昔も今も少しも変わっていません。*1

【参考文献】

*1 大谷晃一:西鶴文学地図(編集工房ノア,1993)P.11-P.13,P.53,P.60

*2 宗政五十緒,西野由紀:なにわ大阪今と昔(小学館,2000)P.89

*3 井原西鶴好(吉行淳之介訳):好色一代男(中央公論社,1981)P.62

コザの西側、中頭郡嘉手納町の国道58号線の途中に比謝橋があります。

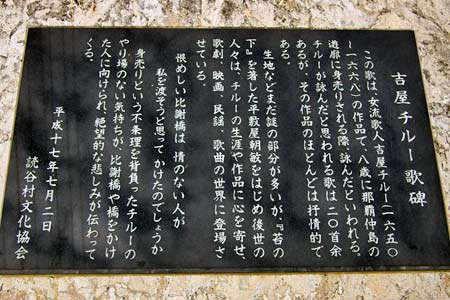

ここに吉屋チルーの歌碑があります。

吉屋チルーは、1650年、現在の恩納村に生まれました。家ははじめは裕福でしたが、父親が尾類(ジュリ)買いに精を出しすぎて、たちまち貧困になり、そのため、13才の吉屋チルーは、仲島遊廓*2 に売られることになりました。*1

「恨む比謝橋や 情けないぬ人の わぬ渡さともて かけておきやら」という歌が刻まれています。これは、吉屋チルーが、父親に手を引かれてはるばる売られていく道中に詠んだものです。街道の比謝川にかけられた木橋、この比謝橋は、きっと無情な人が私を渡らせようと思って、かけておいたのだろう。この橋さえなければ、私は尾類(ジュリ)になぞ売られて行くこともなかったろうに、とうたっています。1

吉屋チルーは、現在でも沖縄では知らない人のない天才歌人でした。*1

【参考文献】

*1 富村順一:琉球慰安婦 天皇制下の闇の性(玄曜社,1977)P.27-P.28

【参考記事】

*2 風俗散歩(那覇):仲島の大石(2009.1)

郡山市の中心部に麓山(はやま)公園があります。この公園は、文政年間(1818~1829年)に、庶民の手で作られたという珍しい生い立ちの公園です。*1

文政年間の郡山は宿場町として栄え、多くの飯盛女たちが遊客を招くほどの振興の町でした。このときの殿様は、二本松藩9代藩主の丹羽長富でしたが、遊び好きだった長富は、この地に別邸を建築する計画を立てました。しかし、子女を寵愛し政務を怠る日々が続いたため、家臣に諌められ、文政8年に別邸建築の話はお流れとなりました。長富は、藩主を隠退しましたが、自力で庭園を建設しようという郡山町民の意気が燃え上がり、庭園建設が実現したのでした。*1

麓山公園の出島になっているところに、二基の句碑が立っています。

これは、文化・文政時代に栄えた佐渡屋という旅籠屋の遊女の「鶴司(つるじ)」と「あやめ」が詠んだ句碑です。*1

鶴司が詠んだ句。

「巳の日にも小松引きせんわが背子と」

側面には、佐渡屋内鶴司と記されています。反対側の側面には、文政九年(1836年)と刻まれています。*1

こちらは、「あやめ」が詠んだ句碑。

「みつくさし瑞沼山のおとこへし」と刻まれています。*1

【参考文献】

*1 山崎義人:ふくしま散歩<県中・県南版>(不二出版,1977)P.17-P.22