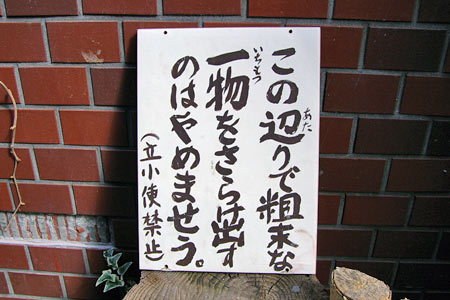

岩亀稲荷の入口。美しい石畳の路地が奥へと導いてくれます。

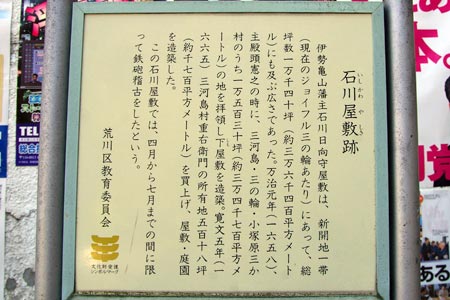

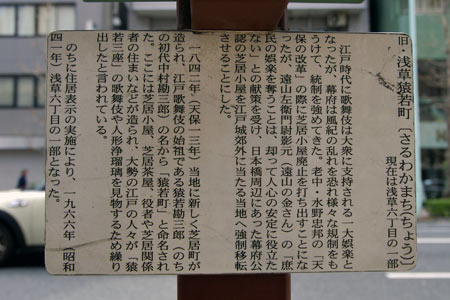

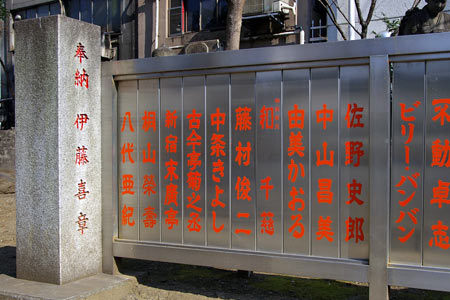

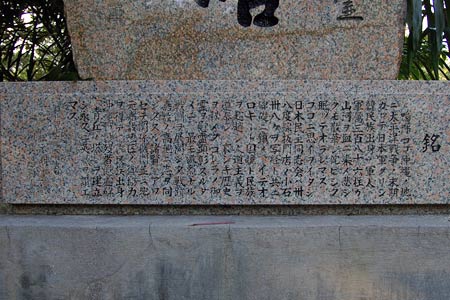

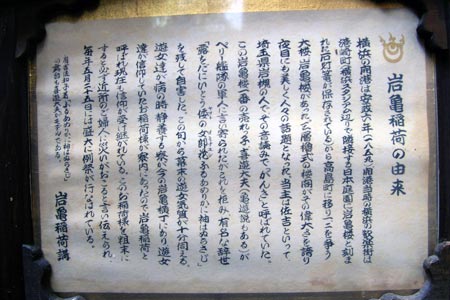

当時、横浜の遊廓の岩亀楼の寮がこの近くにあり、遊女たちが信仰していたお稲荷様が寮内にあったので、岩亀稲荷と呼ばれ、現在でも信仰が続いています。岩亀稲荷を語る上で忘れてならないのが、「喜遊」という遊女の物語です。喜遊は岩亀楼の中でもとりわけ人気のある遊女でした。ペリー艦隊の軍人の一人に、喜遊にどうしても会いたいと思う軍人がいて、軍人は、幕府の役人を通し、岩亀楼の主人に喜遊がその軍人の相手をするよう命じました。しかし喜遊は外国人の相手をすることを拒み、自ら喉を懐剣で突いて自害しました。*1

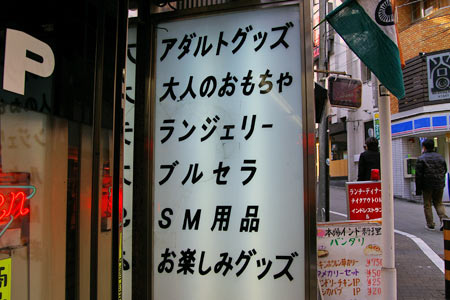

喜遊の伝承は、染崎延房の「近世紀聞」(1875年~81年)第2編の一節がもとになっています。その中に、「今の開化に比ぶる時は頑癖(ぐわんへき)なるに似たれども此頃は娼妓だも洋夷を悪(にく)む斯(かく)の如し」という記述が示しているように、幕末から明治維新にいたる歴史の転換期においては、攘夷と開国とで日本人の意見が分裂した時期でしたが、この分裂は女性の問題としてもあらわれました。異人を避ける伝統的な美徳が称賛される半面、いわゆる”らしゃめん”と呼ばれた異人の妾が出現し、開国の一面を象徴していました。当時の横浜の遊廓には、岩亀楼など15軒の妓楼に”らしゃめん”が置かれていました。*2

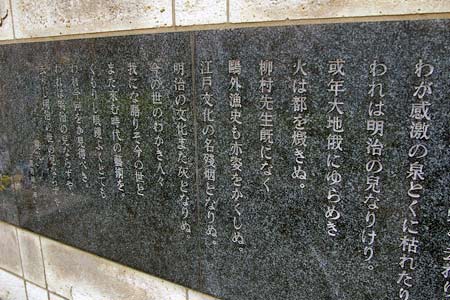

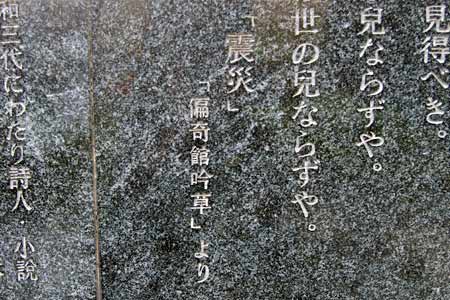

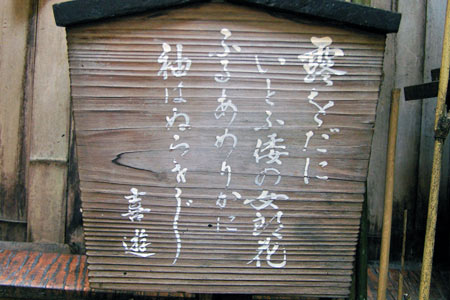

喜遊は、自害するとき、「露をだに厭う倭の女郎花 ふるあめりかに袖は濡らさじ」という辞世を残しました。*1

【参考文献】

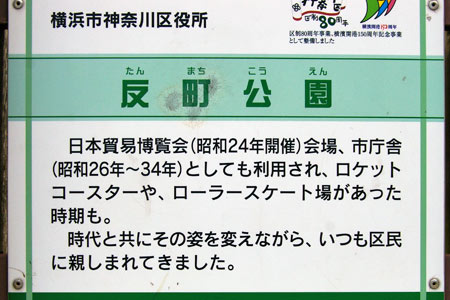

*1 岩亀稲荷:「岩亀稲荷と岩亀横丁の由来」案内文

*2 磯田光一:有吉佐和子「ふるあめりかに袖はぬらさじ」(中央公論社,1982)P.223-P.224 解説