武蔵小山飲食街「りゅえる」の北側の通り。

手作り感のある立小便禁止の鳥居。

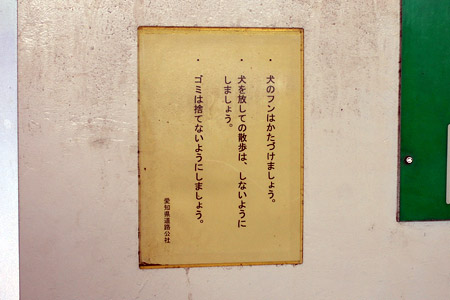

犬糞看板もあります。

コンクリートの壁で隔てられているため、周囲からは見えにくくなっています。

武蔵小山飲食街「りゅえる」の北側の通り。

手作り感のある立小便禁止の鳥居。

犬糞看板もあります。

コンクリートの壁で隔てられているため、周囲からは見えにくくなっています。

かつての堀の内集落の中心地に蚕影山神社があります。

「相模の三マラ」として有名な男根石(別の場所から移されたもの)が頑丈な金属製の檻に守られて鎮座しています。

とても巨大(高さ1m近く)な男根です。

道祖神を説明する石碑があり、この男根石が、県道「田名バイパス」建設に伴い、この地に移設されたことなどが説明されています。石碑の台座は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

県道48号線の半在家バス停近くに、半在家山王神社があります。

本殿の脇に数多くの石棒が並んでいます。

高さ40cmほどの男根石。

隣は、女陰石でしょうか。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.31

田名地区にある田名八幡宮の裏手にある祠の脇に、じんじい石、ばんばあ石、めかけ石、なるものが鎮座しています。

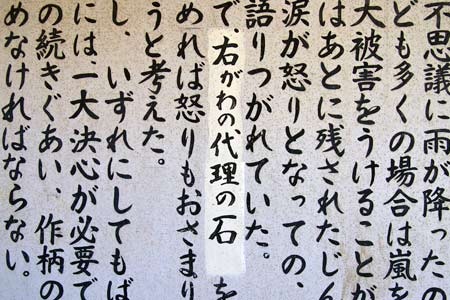

昔から、日照り続きとなって水不足となった時、ばんばあ石を相模川に沈めると、不思議と雨が降りました。しかし、ばんばあ石を沈めた後、ひとり残されたじんじい石が寂しがり、泣いた涙で大洪水がおこり、大被害を受ることになりました。そこで、ばんばあ石を沈めた時もじんじい石が寂しがらないように、「めかけ石」を置いたそうです。

現在、めかけ石には、「代理石」と書かれています。

説明板の説明文も「代理の石」という表現が使われています。この記述の部分だけが修正された痕跡があります。

【参考文献】

*1 加藤隆志・刈田 均・羽毛田智幸・相模原市立博物館民俗調査会A・横浜市歴史博物館民俗に親しむ会:相模原市立博物館研究報告 第21集 相模原市立博物館「民俗調査会」と横浜市歴史博物館「民俗に親しむ会」の交流会記録① P.32

古い町並みが残る多度津町本通の商店街。木製の塀の角の部分が消火器具収納箱になっています。

ペンキで目立つ文字で書かれています。

白地に赤色の文字。

水道の蛇口と植木鉢。

古い町並みが残る多度津の旧新地界隈。木製牛乳箱が2つ取り付けられているお宅があります。

ブロック塀に取り付けられている横木は3つ分の牛乳箱が取り付けられるサイズ。かつては3つの牛乳箱が横に連なっていたのだと思います。

飯山牛乳の牛乳箱は、右側半分が壊れて無くなっている状態。

別のお宅にあった飯山牛乳の牛乳箱。

今回は、多度津(香川県仲多度郡多度津町)の町並みと風俗を散歩します。

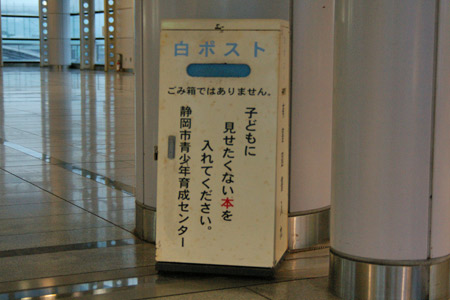

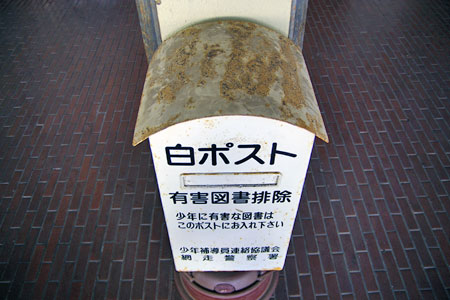

駅前の「多度津町観光マップ」の脇に白ポストが設置されています。

白ポストですが、色は白ではなく金属色です。

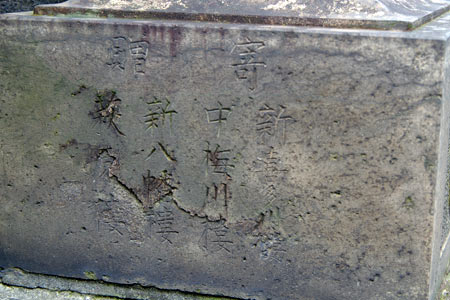

「寄贈伊原溶工所」と書かれています。金属加工を専門とする企業が寄付した白ポストです。

今回は、鳴門(徳島県鳴門市)の町並みと風俗を散歩します。

JR鳴門駅前のトイレの入口脇に、白いポストが設置されています。

駅西側の大通りにも同じ型の白ポストが設置されています。

「白ポスト」という表記がどこにも無い、白ポストです。

高台に建つ「タワーホテル新松原」。市街からも遠望できる高層ホテルです。

ホテルへの急坂を上っていくと鳥居が建っています。

思わず見上げてしまいます。

現在は休業しているようです。

藤枝市街にある飽波神社。

狛犬の台座には、「藤枝町料業理組合」の名があります。

台座の裏側には、料亭屋の名前が刻まれています。

魚金楼、魚安楼などの名があります。

魚安楼(うおやすろう)は、藤枝静男の親戚にあたり、明治期の藤枝宿を代表する料亭でした。*1

藤枝静男の小説「硝酸銀」の中で料亭「魚宗楼」として登場します。*2

藤枝静男は、「硝酸銀」その他の作品で、魚安楼一族に流れる性的乱脈、淫蕩の血をあますところなく書きました。*3

【参考URL】

*1 藤枝市郷土博物館・文学館:小川国夫の書斎イメージ再現と新収蔵品資料展 藤枝宿の料亭「魚安楼」の徳利

【参考文献】

*2 講談社:現代の文学.10 (藤枝静男,秋元松代)P.109-P.144 硝酸銀

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.237 川西政明「解説 藤枝静雄の死ののちに」

竹鼻町では、木製の消火器箱をあちこちで見かけます。

軒下に取り付けられた大型の木箱。

大型のホース収納庫。

竹鼻町東町のホース置き場。表面がガラス張りなので、中身のホースの様子がよく見えます。

竹鼻町の西岸寺近くの通り。

ローンの看板。アダルトという社名です。

男性用かつら「トウハツ」。

他にも、「白アリ」など、ディープな内容の看板ばかりです。

酒蔵の「千代菊」の工場を右に見ながら南下すると、十字路の角に三光稲荷があります。

鳥居には、大正12年と刻まれています。

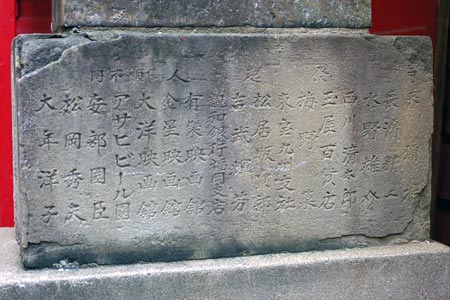

昭和5年発行の市街図*1 に記載のある料理屋「福元(福本?)」「扇屋」の名前が確認できます。

同じく、料理屋の「久本」

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 第205号 岐阜県(東京交通社,1930)

JR東静岡駅。静岡駅の東隣にある近代的な駅です。

建物の柱に寄り添うように、白ポストがあります。

駅の入口のエスカレーターから、駅中央の改札口へ向かう途中に設置されています。

エスカレーターを登り切ると、白ポストが待ち構えています。

二丁町遊廓の開祖、勘右衛門は、正保四年(1647年)に病死し、明泉寺(静岡市葵区上石3−1)に葬られています。

勘右衛門の墓は、墓地へ入るとすぐ右手の隅にあります。

墓の表面中央に桔梗の紋をつけ、右側に釋祐念(勘右衛門)左に釋妙久(妻)の法名が彫られています。*1

墓は、弘化二年、九代目の加右衛門という人が建てたものです。

参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.141-P.142

今回は、静岡(静岡県静岡市)の町並みと風俗を散歩します。

静岡市街の駒形通りを入った静岡県地震防災センター南側に稲荷神社があります。

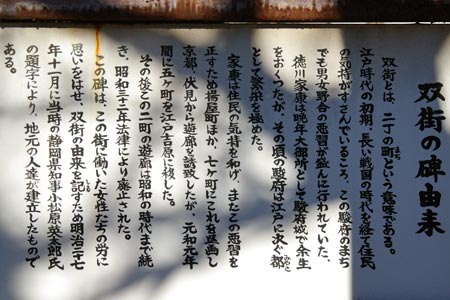

稲荷神社内に、「双街記念之碑」があります。双街とは、二丁の町という意味で、駿河の花街として知られた「二丁町遊廓」のことです。二丁町は、もともと七丁あったものが五丁江戸に移って)吉原になり、残ったのが二丁だから二丁町となったという言い伝えがあります。*1

題字は篆書体*2 で「静岡雙街(双街)紀念之碑」と書かれています。

当初は、表面に「つわもの共の夢の跡」と大書し、副題として「二丁町遊廓跡」と記す構想もあったようです。*1

二丁町遊廓の歴史は、天下の権を握った徳川家康が慶長十年(1605年)、将軍職を子秀忠に譲って、駿府に隠居した時代にさかのぼります。

駿府城拡張のため、多くの将士や役夫が駿府の町に集まり、城下の繁盛と共に女が原因の喧嘩口論が絶えなかったため、家康は遊女や歌舞伎女を一カ所に集めて営業させ取り締まった方が治安が保てるだろうと考えました。たまたま、家康の鷹匠を務めていた伊部勘右衛門が老齢のため辞職を願い出てきたので、家康や老後の仕事に安倍川の土地を与え遊廓をつくらせ、これを勘右衛門に支配させました。これが二丁町遊廓の始まりです。*1

【参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.130-P.142,P.257

【参考URL】

*2 フォントファクトリー 大和篆書体

今回は、富士宮(静岡県富士宮市)の町並みと風俗を散歩します。

富士宮駅の北口に、白ポストが設定されています。

塗装がされていない金属色の白ポストです。白ポストの文字のみ白色です。

天板に書かれた解りやすい表記。

五戸川の近くの住宅街。

「まきば」と書かれた牛乳箱があります。

小岩井牛乳の牛乳箱。

側面には、小岩井ヨーグルトと書かれています。

五戸町小堂にある延命寺。

境内の一角に「公先堂(コーセン堂)」があり、ここに、石製・木製の男根が奉納されています。

縄文時代の石棒と思われる長さ1m弱の石製男根。

こちらには、複数の男根が奉納されています。

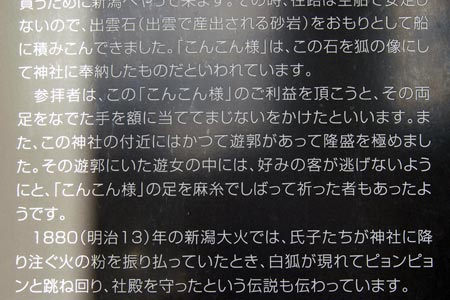

遊廓の近くにある開運稲荷神社。

願いがかなうとされる「こんこん様」の石像があります。

案内板の説明によると、遊廓の遊女も信仰したそうです。

「こんこん様」の台座に刻まれた「貸座敷一同」。

近年、急ピッチで開発進む武蔵小杉駅前。高層マンションが林立しています。

奇跡的に1本だけ残っているレトロ電柱。

昭和遺産と言えそうです。

中央部分のへこみは、何かプレートが埋め込まれていたのでしょうか。

JR四ツ谷駅から大通りを迎賓館を左手に見ながら鮫洲橋坂を下り、右側の南元町公園に沿って右折すると、「せきとめ神」の祠があります。*1

鮫が橋地名発祥の地の碑

玉垣には、料理屋と思われる寄付の痕跡が確認できます。

江戸時代(宝暦以降、寛政改革で取り払いになるまで)鮫が橋は夜鷹の巣窟でした。江戸における出張売春婦としての夜鷹は、本所吉田町から出る女と、この鮫が橋の本拠を置く者に大別され、吉田町の私娼は手拭をかぶり、鮫が橋の女は手拭を用いませんでした。*1

【参考文献】

*1 花咲一男:江戸あらかると(三樹書房,1986)P.99-P.108

今回は、小山(栃木県小山市)の町並みと風俗を散歩します。

小山駅の東口と西口には3階(改札階)と1階(地上階)を結ぶエレベータが設置されています。

小山駅構内には、東西を貫通する自由通路とエレベータがあって、自転車利用の通行者が頻繁にエレベーターを利用します。エレベータの利用者を待ち構えるように、白ポストが置かれています。

どっしりとした角形の白ポスト。

エレベータ利用者に狙いを絞った白ポストの設置事例と言えそうです。

鬼脇市街には、随所に消火栓が設置されています。

赤い、台形の木箱です。

防火槽。

給水バルブも同じ目印の台形の赤い木箱です。

鬼脇にある日蓮宗妙泰寺。

かつて、境内には大正初期に建立された秋田谷稲荷明神の稲荷堂があり、鬼脇の遊廓の遊女が信仰していた時期がありました。*1

現在、妙泰寺の境内には、平成十年に新築された稲荷神社があります。

鳥居の奥に小さな稲荷堂があります。

【参考文献】

*1 工藤浄真:利尻研究(1986.05)P.11-P.25「利尻島における稲荷信仰」

今回は、土浦(茨城県土浦市)の町並みと風俗を散歩します。

JR土浦駅東口の階段下に白ポスト。箱の側面には、「伸びよう伸ばそう青少年」の標語。

白ポストは西口にはなく、東口だけにあります。

右側の箱の側面。

石岡駅前のカラオケスナックなどが入るビル。

「コンパニオン」、「仲居さん」と書かれた看板。

反対側の通路から見たところ。

よくみると、下に「募集」の文字。コンパニオン、仲居さんの募集看板でした。

石岡市街にある本浄寺。

ここに、天狗党幹部の小四朗が「おふくろ」と慕った女将のいくの墓があります。*1

紀州屋いくの墓。*1

墓石の風化が激しく、解読できません。

【参考文献】

*1 石岡市史編纂委員会:石岡の歴史 市制三十周年記念 (石岡市,1984)P.169-P.172

スナック街の奥にある共同便所。

入口正面の文字が欠けて無くなっていますが、トイレであることを示す文字が書かれていたのだと思います。

手洗い場。

小便は、仕切りの無いタイプ。異臭を放っています。

博多の祇園町の万行寺。

ここに、遊女の名月の墓があります。

門をくぐったすぐ右側の奥まった場所。

信仰深かった遊女・明月の初七日に墓から蓮の花が咲いたという伝説が残っています。

深川の北側(江東区平野)の浄心寺に洲崎遊廓の関係者が寄進した供養塔があります。

カフェー組合の名。

貸座敷と刻まれています。

台座には、妓楼の屋号が刻まれています。

深川には、「東海道四谷怪談」の第4幕の舞台「深川三角屋敷」が実在します。現在、三角形のビルが建っている場所です。*1*2*3

お岩の妹であるお袖は、夫の与茂七は殺されたと信じ込み、敵討を誓ってくれた直助と暮らしています。

二人の夫婦生活は深川の三角屋敷で営まれましたが、三角屋敷の辺りには、直助屋敷とも直助長屋とも呼ばれる淫売婦の巣がありました。*4

現在の深川一丁目五番地のあたりです。

三角屋敷があった場所の三角形の底辺部分。

反対側は高速道路に面してします。

【参考文献】

*1 塩見鮮一郎:四谷怪談地誌(河出書房新社,2008)P.161-P.163

*2 花咲一男:川柳雑俳江戸岡場所図絵(有光書房,1974)P.38

*3 新創社:東京時代map.大江戸編(光村推古書院,2005)P.45,P.47

※ 「江戸岡場所図絵」*2 には、江戸時代の古地図に●印で岡場所があった場所が記されています。これと「東京時代map」*3 を重ね合わせることにより、現在の場所を推定することができます。

*4 高田衛, 吉原健一郎:深川文化史の研究 下(東京都江東区総務部広報課,1987)P.238

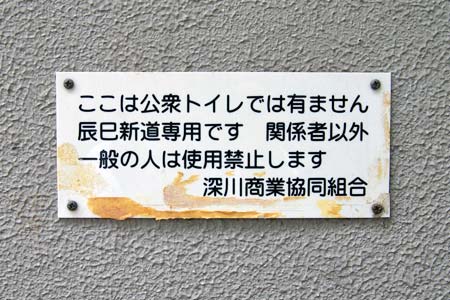

辰巳新道には、2か所にトイレがあります。

公衆トイレではなく、従業員用です。

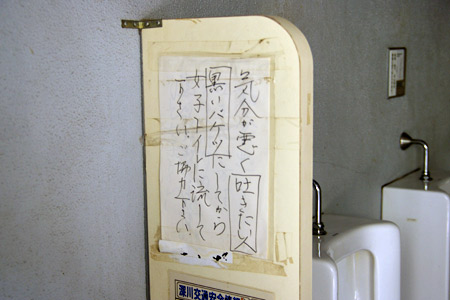

東側にもう一つのトイレ。

気分が悪くなったときは、バケツにしてから女子トイレに流します。

ひさご通りの西側。喫茶ブラザー脇の細い路地を進むと、路地の奥には、焼肉屋や居酒屋が散在しています。

路地が交差するあたり。焼肉店が密集しています。

ビートたけしさんなどの有名人も訪れた店です。

ひさご通りへ通じる路地。ここにも焼肉店が建ち並びます。

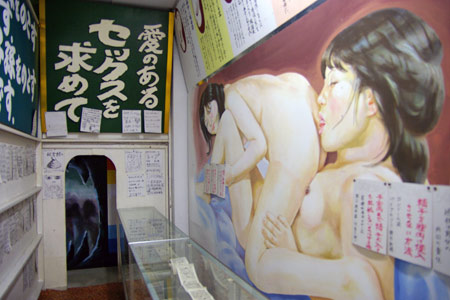

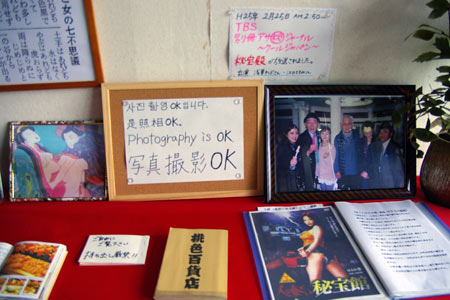

謎のパラダイスの入口を入ると、いきなり強烈な展示があります。写真撮影OKとのことです。

おびたただしい数の展示物。

展示場の奥まった場所にある神社。会陰をかたどった石が展示されています。

テレビの取材で有名になった経緯が説明されています。

謎のバラダイスは、淡路島の観光名所水仙郷の一角にある秘宝館です。*1*2

道路から急な坂道を下ったところのくぼ地が、秘宝館の敷地です。

チンチン音頭発祥の地。*3

テレビで有名になった経緯が書かれています。

入口には、「おしべとめしべのことをまなぶところ」と書かれています。

【参考文献】

*1 酒井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.186-P187

*2 都築響一:珍日本紀行西日本編(筑摩書房,2000)P.816-P.819

*3 宝島社:VOW王国ニッポンお笑い世界遺産(宝島社,2004)P.48-P.49

丸亀駅の北口を出た西側に、一寸島(いつくしま)神社の鳥居が見えます。

鳥居には、嘉永の年号(1848年~1854年)が確認できます。

鳥居をくぐると、神社の本殿まで商店が両側に並ぶ通りが続きます。

逆方向から見たところ。

路面電車の大橋通り駅の近く(「ラヴィータ」の東隣り)に、短い小路があります。

居酒屋が建ち並びます。

連日、繁盛しています。

一直線に伸びる側溝。

綱島駅の南側。大網橋を渡って300mほどのところに、東急線のガードがあります。

人がようやく通ることができるほどの高さのガードです。線路の枕木が目の高さぐらいの位置にあります。いつかどかで見たような懐かしい風景です。

自転車に乗った通行者が通り過ぎていきます。

轟音をたてて、頭上を電車が通り過ぎます。

ビルとビルの間の狭いすき間。箒が吊るされています。

奥に鳥居のマークがあって、「トイレはガード下にあります。」と書かれています。

道路を挟んだ反対側のガード下。

トイレはガード下にありました。

旦過市場の中には、公衆トイレもあります。

特筆すべきは、女性専用の公衆トイレがあることです。

旦過市場の中央部から脇道に入ったところに、女性専用の公衆トイレがあります。

不審者は通報されます。

川口市本町の「川口宿の碑」がある交差点から西へ行ったところに、レトロなコンクリートの電柱があります。

細い路地と広い道路が交差する場所に、奇跡的に残っています。

電柱の側面。

現在は、街路灯として活躍しています。

法善寺といえば、どこに寺があるのか解りずらいのですが、昔からの料亭街がはみ出してきて寺の存在は、薄くなっていますが、昼夜を問わず立ち込める線香の煙は存在感を主張しています。

この付近は、大坂五花街の一つ「南地」があった場所に含まれます。

玉垣には、「南地壽会芸妓紹介所」、「はじめの会芸妓紹介所」と刻まれいます。

「飛田大安」と刻まれた玉垣。

法善寺境内にある「夫婦善哉」。

飛田新地の南端。

「かわや」と書かれた看板。飛田新地内にある公衆トイレです。

トイレの入口には、「飛田新地料理組合」と書かれた石柱が置かれています。

トイレの周辺には、ベンチや自販機があって、ちょっとした休憩所になっています。利用者は男性ばかりです。

勝富遊廓跡の近くにある須佐神社。

須佐神社本殿へ登る長い石段。

石段を登り切ったところの玉垣に「勝富楽園」の名があります。

玉垣は、左右にあって、反対側にも「勝富楽園」の名があります。

呼子港の東側の「大網引通り」と名付けられた商店街には、古い町並みが残されています。

この町の消火器箱は、すべてこの形です。

鉢植えと煉瓦塀に挟まれた配置された消火器箱。

白菜が載せられた消火器箱。

銀座1丁目の美容室へ続く路地。犬の糞お断りの張り紙があります。

銀座二丁目の民家。こちらには、立小便禁止の張り紙が多数貼られています。

手作り感のある看板。

大きな鳥居。

隣には、「元気グングン! ジンセンアップ」のホーロー看板。 脱線トリオのメンバーであった故南利明さんの笑顔が印象的です。オリエンタルカレーのCMでの名古屋弁のフレーズ「ハヤシもあるでョ~」は有名でした。

新宿街の隣にある狭い路地。

入口に「この通りに小便をするな」と書かれた木製看板があります。

文化通りと二本松通りが交差するあたり。

「立小便するな」の大きな張り紙。

中島浜新地の近くに、小さな稲荷神社があります。

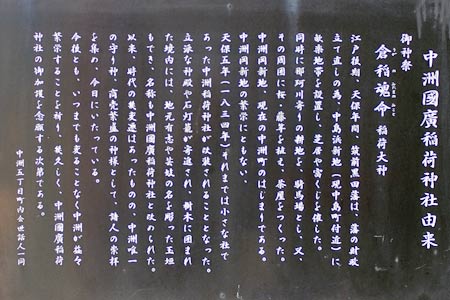

中洲國廣稲荷神社由来が記されている案内板。

江戸末期、天保年間、筑前黒田藩は、藩の財政立て直しの為、中島浜新地(現中島町付近)に歓楽地帯を設置し、芝居や富くじを催したのが、現在の中洲町のはじまりでした。

新地の繁栄にともない、天保5年(1834)それまでは小さな社であった中洲稲荷神社が改築され、立派な神殿や石灯篭が寄進され、境内には、地元有志や芸妓の名を彫った玉垣もできました。(案内板より)

現在はビルの谷間に埋もれてしまっています。

狛犬の台座に刻まれた寄進者にアサヒビール園の名があります。

アサヒビール園は、大正12年の中洲大火災の翌年に、跡地にできたビヤホールです。*1

【参考文献】

*1 咲山恭三:博多中洲ものがたり 後編(文献出版,1980)P.134-P.135

江戸中期、寄合町の遊女屋築後屋は、次第に勢力をのばし「角の築後屋」「中の築後屋」「新築後屋」「築武築後屋」と4軒もの店を構えるようになりました。うち、「中の築後屋」は、中の茶屋を開き、引田屋の花月楼とともに丸山を代表する茶屋(料亭)となりました。明治時期に入り築後屋は廃業。昭和46年に類焼、庭園だけになりました。*1

中の茶屋の庭園奥には、小さな祠があって、稲荷神をお祀りしています。中の茶屋の鎮守で、鳥居には「保食大神(うけもちのおおかみ)」記され稲荷神を表しています。*1

寛政2年(1790年)に奉納された手水鉢。 *1

築後屋の抱え(所属)の遊女・冨菊(とみぎく)の銘を見ることができます。*1

【参考文献】

*1 長崎文献社:長崎丸山に花街風流うたかたの夢を追う(長崎文献社,2007)P.26

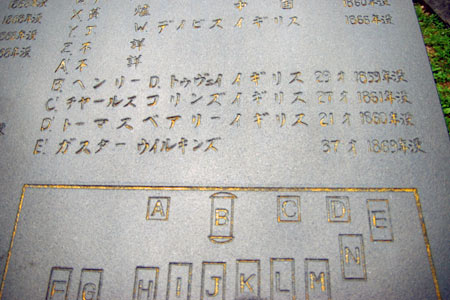

江戸時代から日本唯一の対外貿易港であった長崎の居留地には、多数の外国人が押しかけて繁栄しました。

長崎居留地には、外国人男性と遊女や芸妓との間での恋愛もありました。 そのうちの一に、グスターフ・ウィンルキンズと玉菊の恋愛物語があります。稲佐悟真寺の国際墓地にウィンルキンズの墓があります。稲佐悟真寺の国際墓地にウィンルキンズの墓

アメリカ人のウィンルキンズは、貿易商社「カール・ニクル商会」の共同経営者で、1869年(明治2年)に37歳で死去しました。

花クルスの見事な墓碑。

墓碑には、墓碑を建てた恋人の日本人芸妓「玉菊」のが刻まれています。

【参考文献】

*1 長崎文献社:旅する長崎学 近代化ものがたりⅢ(長崎文献社,2008)P.52-P.53

今回は福知山(京都府福知山市)の町並みと風俗を散歩します。

福知山市街に鎮座する御霊神社は宝永2年(1705)の創祀の歴史ある神社です。

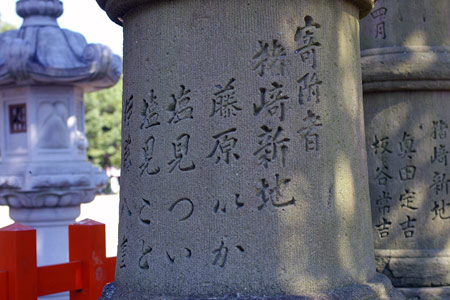

御霊神社の鳥居の脇に灯籠が2基。台座と柱の部分だけが残されています。

猪崎新地(福知山遊廓)の関係者が寄進した燈籠です。

もう1基の灯籠には女性の名前が刻まれています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(福知山)猪崎新地

前掲の四軒町のトンネル路地(ろーじ)。牛乳箱が見えます。

宮津酪農組合の牛乳箱。箱の上にリンゴの置物が載っています。

隣の路地にあった宮津酪農組合の牛乳箱。こちらはかなり風化しています。

宮津牛乳の牛乳箱(伊根町にて)。

新富町には、昔ながらの路地が残されています(新富一丁目)。

鰻屋のある路地の入口。以前はこの付近に待合がありました。*1

飲食店の看板のある路地。

風情のある木造母屋。

【参考文献】

*1 中央区火災保険特殊地図(戦後)新富町方面(1950,都市整図社)

笠間駅近くに、笠間稲荷神社の御神燈があります。地震で崩壊してしまったのでしょうか。台座だけが残っています。場所は、笠間簡易裁判所近くのさくらガス(株)の隣の敷地です。

「第一御神燈」と書かれた台座には、寄進者の名が刻まれています。

新吉原京壱、吉六と刻まれています。

吉原、土手、いろは、と読み取れます。

笠間稲荷神社の講(こう=同一の信仰を持つ人々による結社)は、江戸時代から盛んでした。講は、いずれも商売繁盛を主な信仰としたもので、明治時代になるとさらに発展し、講の周期が満期となったり祈願成就すると額を奉納する場合もありました。*1

境内の絵馬殿に、これらの奉納額が納められています。

「吉原講」の奉納額

五拾軒、仲の町、の茶屋の名前が確認できます。

別の場所にあった向島の関係者の奉納額。

【参考文献】

*1 笠間市史編さん委員会:図説笠間市史(笠間市,1988)P.165

元麻布二丁目の狸坂を下りきると、Xの形に道路が交差している場所に出ます。

2000年代に入り、麻布周辺は超高層マンションや大型複合施設による開発空間が多く誕生していますが、一方で、その袂に隙間的、裏道的と呼べるような空間も形成されています。*1

交差点から東へ延びる道には、緑が多い住宅街に混じって古い民家や隠れ家的な店舗、事務所などが散在しています。*1

交差点には、細い抜け道が合流しています。この抜け道を行くと、長屋の建物が連なる一画*2 に出ます。抜け道の隣には、高級住宅地の入口への通路があるので、これらも合わせると六叉路のようにも見えます。

【参考文献】

*1 横山 順一:専修人間科学論集. 社会学篇(2011.3)P.163-P.179「港区元麻布の「裏道」を生きる人々の活動実践への注目から」

【参考記事】

*2 風俗散歩:麻布(2013,9)元麻布の長屋

長屋が連なる元麻布の路地に、レトロ電柱が残されています。

現在も消火器箱を取り付ける支柱として活用されています。

電柱のてっぺん部分には、かつての街路灯を思わせるデザインが残されていますが、現在は、蛍光灯の街路灯が取り付けられています。

同じ通りに、約50cmほどの長さに切断されたレトロ電柱があります。現在は、手前に設置してあるゴミ置き場の看板を固定するための紐を結ぶ支柱として活用されています。根元からちょん切られずに、現在も残っているのは貴重な遺構であると言えます。

トマソン(無用の長物)の命名者の赤瀬川原平さんは、切断された電信柱や樹木のことを、有名な猟奇事件の技法にならって、「阿部定」型トマソンと分類しました。*1*2

写真のレトロ電柱は、レトロ版「阿部定」と分類できそうです。

【参考文献】

*1 赤瀬川原平:路上観察学入門(筑摩書房,1993)P.241

*2 赤瀬川原平:超芸術トマソン(筑摩書房,1987)P.133

元麻布の本光寺の南側に、古くからの長屋が連なる一画があります。

長屋と高層マンションとのアンバランスな対比が印象的です。

もう一つ北側の路地には、昭和の雰囲気がそのまま残されています。

生活感の漂う空間。

「押賣物貰ひ一切御断り」のホーロー看板。現在は、ほとんど見かけなくなりました。*1

押賣(押し売り)は、玄関に居座り、「買ってくれるまで帰らないからな」とバックの中からゴムひもや歯ブラシを取り出し、拒もうものなら、「おれは刑務所から出てきたばかりなんだよ」とすごみをきかせます。そのぐらいなら、買ってやろうかとも思いますが、それがべらぼうに高く、ゴムひもなどは、伸ばしながら測るので、1メール買っても80センチぐらいにしかなりません。押し売りが商売になっていた時代、考えようによっては、いい時代でした。*1

【参考文献】

*1 なぎら健壱:町の忘れもの(筑摩書房,2012)P.216-P.217

地下鉄南北線の麻布十番駅の東側に、古川が流れています。

古川の東側は、古くからの住宅街で、風情のある木造母家が建ち並んでいます。(写真奥に見えるのは、首都高速道路です。)

川沿いからさらに東側へ入ると、昭和の暮らしぶりを感じる住宅街が残っています。

袋小路になっている場所からは、銭湯の小山湯の煙突が見えます。

三河湾の碧南市側と半田市側を結ぶ衣浦トンネルは、自動車専用の有料道路の他に、歩行者用のトンネルがあります。

海底トンネルの入口部分の階段の踊り場に「犬の糞お断り」の張り紙があります。

海底のトンネルは約500m。内部は非常に涼しいです。

海底トンネルの中央部分。ここにも「犬の糞お断り」の張り紙があります。

新川町駅前の商店の脇に、古い自動販売機があります。

ボタンで商品を選ぶ方式です。

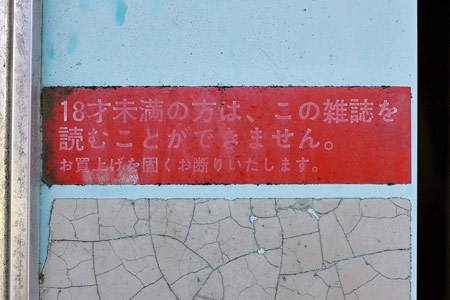

週刊誌の自動販売機。

「18歳未満の方は、この雑誌を読むことはできません。」と書かれていることから、成人向けの週刊誌が販売されていた自販機であると考えられます。

「島武意海岸入口」のバス停で下車し、駐車場があるところから分岐する「積丹岬自然遊歩道」を歩きます。

積丹出岬灯台まで、0.3Km、今回の目的地である「女郎小岩」までは、1.9Kmです。

積丹出岬灯台を過ぎると、道は本格的な登山道となり、「熊出没注意」の看板などもあって、緊張が走ります。

約1時間ほどで、「女郎小岩」に到着。

今回、「女郎」→「遊女」というインスピレーションで散歩しましたが、「女郎小岩」は、遊女とは関係が無く、北海道各地に伝わる義経伝説(奥州、平泉で討たれて亡くなったはずの義経が実は生き延びており、蝦夷地へ逃れ、更に大陸へ渡りチンギス・ハーンに成ったというお話)の中の一つ「シララ姫の悲恋物語」に基づくものです。「女郎小岩」は、シララ姫の化身と信じられ、義経を恋い慕うかのように立っています。

女性の姿・形によく似た岩です。写真左下の船と比べると、かなり大きな岩であることがわかります。

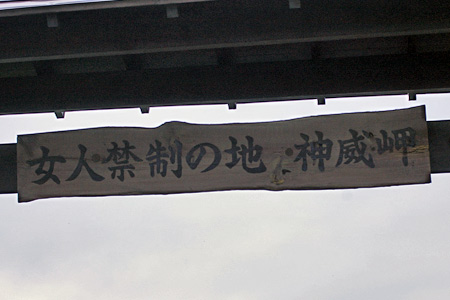

積丹半島の神威岬周辺は、昔から海の難所とされていて、女人を乗せた船の通行が禁じられていました。*1

開拓時代の北海道において、出稼人の多く集まるところに、それを相手とする遊里が生まれるのは常で、松前、江差をはじめ各漁場には、娘子軍(遊女)が集まり、性の安売りが開始されていました。ところが、小樽においては例外で、漁場に次第に滞在者が多くなっても、久しく娘子軍(遊女)が姿を見せませんでした。これには、「神威岬から北へ(小樽も含まれる)女人が渡れなかったこと。=女人禁制という歴史の壁」が原因していたと考えられています。*2

神威岬の突端までは遊歩道が整備されています。

神威岬の先にある「神威岩」。その特異な形から、チャレンカの化身と言われています。

【参考文献】

*1 野中長平:風土記稚内百年史(野中長平,1977)P.47-P.48

*2 小寺平吉:北海道遊里史考(北書房,1974)P.123-P.125

岩内の薄田遊廓があった住宅街。

倉島牛乳の牛乳箱があります。倉島牛乳は、北海道岩内郡岩内町の牛乳で、経営は、倉島乳業株式会社(本社は岩内町)です。

箱の側面には、「バター」と書かれています。

近くにあった倉島牛乳の販売所。

【参考URL】

*1 倉島乳業株式会社ホームページ

西成区萩之茶屋の地下鉄堺筋線の動物園前駅近く。

ビルの谷間に、小さな空地があります。

ここには、「太子地蔵尊」と、「飛田墓地無縁塔」がありましたが、2010年3月に撤去されてしまいまいた。江戸時代の元和年間(1615年~24年)、飛田に墓地が移され、刑場も置かれました。「太子地蔵尊」はもともと墓地内にあったお地蔵さんで、「太子」という町名の起源にもなりました。*1

長い間、地元で地蔵の世話をしてこられた方が亡くなった後、地権者が地蔵と石碑を排除して更地にしてしまい、どこかに移築したのか廃棄したのか、まったく不明です。悔やまれて仕方がありません。*1

【参考文献】

*1 趙博:パギやんの大阪案内ぐるっと一周〈環状線〉の旅(高文研,2012)P.146-P.147

京橋駅の南側、JR環状線と第二寝屋川が交差するあたりは、かつて「アパッチ部落」と呼ばれた在日コリアンの根城でした。*1

JR環状線のガード。

線路脇には、住宅地が続いています。

ガード下の共同トイレ。

【参考文献】

*1 藤木TDC:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.140-P.141

京橋市街の路地裏。

多数の鳥居の絵が描かれています。

ブロック塀の張り紙。

中国語で何か書かれています。

東武日光線の上今市駅近くに、瀧尾神社歩道橋があります。道路標識には、「 日光まで7Km」と書かれており、この先から日光街道杉並木(写真右奥)が始まります。

文化財の石鳥居。

境内の奥まったところに、今市遊廓(新地)の関係者が寄進した燈籠があります。*1

新地一同と刻まれています。

【参考文献】

*1 今市史談会:今市史談第11号(今市史談会)P.66-P.71

鬼怒川秘宝殿は、純和風の秘宝館です。TBSのテレビ番組「別冊アサ秘ジャーナル」で紹介されました。館内は、撮影OKです。

入口正面の展示品の「鬼怒川お竜」。藤純子演じるお竜を参考にして制作されたものと思われます。*1

「坂東武者出征前夜」。戦におもむく前夜。坂東武者夫婦が別れを惜しむ姿を具現化したものです。*1

豊臣秀吉の5P。*1

【参考文献】

*1 酒井竜次:I love秘宝館(八画,2009)P.72-P.81

東武鉄道鬼怒川温泉駅から3駅の龍王峡駅から徒歩3分のところに、鬼怒川秘宝館がありあります。

秘宝館には、大人の売店とゲームコーナーが併設されています。

大人の売店とゲームコーナーは無料です。

大人のUFOキャッチャー。

「鬼怒川モンロー」。

観明寺は、板橋の仲宿の商店街に面した場所にあるお寺です。

境内に鎮座する稲荷神社。

遊廓の柏木楼が寄進した玉垣があります。

「芸妓一同」の名が刻まれた玉垣。

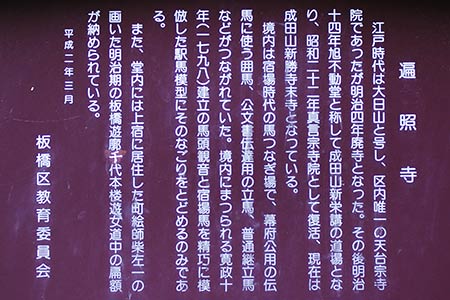

板橋仲宿にある遍照寺。入口は商店街沿いにありますが、注意して見ないと通りすぎてしまいそうです。

板橋遊廓の千代本楼の遊女道中の扁額が納められています(案内板より)。

石畳の路地がしばらく続きます。

奥にはお堂がありますが、中の様子をうかがい知ることはできません。

四日市の歓楽街は、近鉄四日市駅周辺に立地する二番街や西新地がそのの代表です。風俗店や飲食店が密集する通りには、客引き禁止看板が設置されています。

外国語(中国語、韓国語、英語)の客引き禁止看板。

歓楽街の中心的位置にある諏訪公園の前。

歓楽街の北側のはずれ(西新地4丁目)に隣接する住宅街にも客引き禁止看板が設置されています。

浜松町駅の南側にある讃岐稲荷神社。

玉垣に、「新明三業組合」の名があります。

鶴田浩二、伴順三郎、などのスターが寄進した玉垣があります。

「銀座おそめ」は、川端康成、白州次郎、小津安二郎などの有名人らが集まる伝説のバーでした。マダムのおそめ(本名:上羽秀)は、元京都の芸妓で、小説のモデルにもなりました。*1

【参考文献】

*1 石井妙子:おそめ(新潮社,2009)

田の浦は、江戸時代、風待ちの港として栄え、色街があり、付近に遊女の墓がありました。案内板に記載されている遊女の墓は、おそらく、現在は地蔵寺に移転されたものと思われます。

天神社大明神は、菅原道真が九州で初めて上陸した所に、鳥居が建てられたと伝えられるものです。

鳥居には、「文政5年(1822年)正月吉日と彫られ、永文字屋内真砂が寄進したと残されています。

永文字屋は当時の遊女屋の屋号と思われますが、鳥居の文字は判読困難なほど風化していて、かすかに、”真砂”の文字だけが読み取れます。

門司市街庄司町の高台にある地蔵寺。

江戸時代、門司の風待ちの港として繁栄した田の浦には、色街がありました。田の浦の真楽寺と聖山に遊女たちの墓がありましたが、現在は地蔵寺に移されています。*1

1753年から1839年までの5基の墓があります。*1

地蔵寺からは、門司市街が見渡せます。江戸時代に遊里があった田の浦は、関門橋(写真右奥)の向こう側です。

【参考文献】

*1 羽原清雅:「門司港」発展と栄光の軌跡(書肆侃侃房,2011)P.352

今回は、安浦(神奈川県横須賀市安浦町)の町並みと風俗を散歩します。

安浦神社を取り囲む玉垣。この玉垣に、かつての安浦のカフェーの屋号が刻まれています。

「甲子」、「日吉家」、「花の家」、「八千草」は、いずれも「特殊風俗業態(安浦カフェー街)分布図」*1 で確認できる屋号です。

「水明」はカフェー街の中ほどの海寄りの場所に、「蝶々」は北西端にありました。*1

【参考文献】

*1 横須賀警察署史発行委員会:横須賀警察署史(横須賀警察署,1977)P.121-P.150

「特殊風俗業態(安浦カフェー街)分布図」(P.123)をみると、北西側から南東側に向かって、蝶々、朝日、信濃家、久喜、みさき、みそら、田丸家、立花家、初音、浦島、岡本、浜の家、紅葉、みどり、吉野家、水明、甲子、羽衣、小島家、竹吉、千久代、川栄、松竹、花の家、菊の家、岡島家、春の家、八千草、笹本、富久実、清月、新駒、日吉家、双葉、武本、利久、三松、一松、みその、川柳、高砂、三浦家、花月、などの屋号が確認できます。

神楽坂通り(早稲田通り)から見番横丁へ向かう通りの途中に伏見火伏稲荷があります。このあたりは、本多横丁界隈の牛込花柳街とともに、毘沙門天裏の神楽坂花柳街として賑わいを見せていた地域です。

現在も、賽銭と花、そして油揚げが供えられています。

玉垣の料亭や芸者置屋、待合の名前に、当時の栄華が偲ばれます。

田中角栄元首相がいくつかのエピソードを残した料亭「松ヶ枝」の名が彫られた玉垣があります。

加古川線、滝野の隣の社駅近くの道路沿い。社町の市街地からは3kmぐらい離れた場所です。

道路沿いに琺瑯看板がたくさん取り付けられた木造母屋があります。

加西市和泉町のホテルの看板。冷暖房完備が一般的でなかった頃のホテルのPRだと思われます。

塩田温泉(姫路)の看板もあります。

加古川町本町の国道2号線近く。

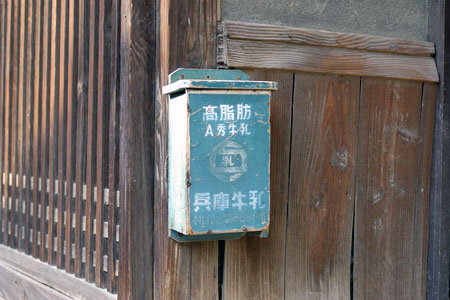

金沢牛乳の牛乳箱があります。

兵庫牛乳の牛乳箱。

二世帯住宅でしょうか。2つある玄関にそれぞれ牛乳箱が取り付けられています。

検番筋の東側の駐車場。駐車場と言えば犬糞看板です。

「愛犬のウンチ気になりませんか。」と優しく問いかける看板です。

木造母屋に取り付けられた立小便禁止看板。

本町二丁目の公園にある看板。「ボクのウンチ気になります。」と、犬の立場からコメントされています。

ベルデモール街の裏の細い路地。長屋の建物は駐輪場として活用されています。

飲食店の建物の裏側にあたります。

折りたたまれた梯子がある建物。

どのようにして使われていたのでしょうか。不思議な光景です。

高砂町細工町の民家。

側面開閉型の牛乳箱だったのでしょう。蓋の部分が無くなっています。

宝梅園牛乳。

全国牛乳処理工場名簿(全国乳業年鑑・昭和37年版)には、宝梅園農場株式会社(宝塚市小林町)の記載があり、宝梅園は現在の宝塚市にあった梅園でした。

側面開閉型の牛乳箱なので上蓋はきっちりと閉じられています。

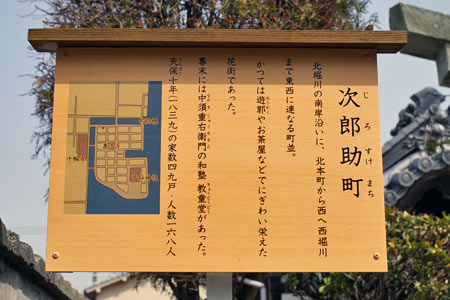

高砂センター商店街近くの旧次郎助町に稲荷神社があります。

稲荷神社に次郎助町の案内看板があります。次郎助町(じろうすけまち)は、かつては遊廓やお茶屋で賑わい栄えた花街でした。

玉垣には、「高砂芸妓組合事務所」と刻まれています。

「高砂料理組合事務所」の名もあります。

「近鉄裏」がピンクゾーンというレッテルを貼られるのは、近鉄百貨店ができた1974年頃からで、たった1年間の間にピンクサロンが50軒ほど出現し、呼び込みが道をふさぎました。やがてその存在はl世界中に発信されるようになり、成田から「近鉄裏」に直行する外国人も増え、「近鉄裏」は世界のアンダーワルドの一つに数えられるようになりました*1

このような状況に対処するため、行政側では武蔵野市の土屋市長が先頭に立ち、ピンクゾーンに近接した所に図書館を設ける計画が実行されました。図書館から200メートルの範囲では、風俗営業ができないためです。*1

図書館のある通りには、客引き禁止の看板が建てられいます。

飲食店脇の客引き禁止看板。

【参考文献】

*1 桑原才介:吉祥寺横丁の逆襲(言視舎,2011)P.91,P.101

登富町商店街近くの美容室。自転車置き場の看板の脇に牛乳箱があります。

通津牛乳の牛乳箱。通津は岩国市の町名です。牛乳箱には子供の顔が描かれています。

岩国駅前の旧10番町バー街の近く。

カミムラ牛乳の牛乳箱。「牛乳は美と健康のカップル」です。

今回は、岩国(山口県岩国市)の町並みと風俗を散歩します。

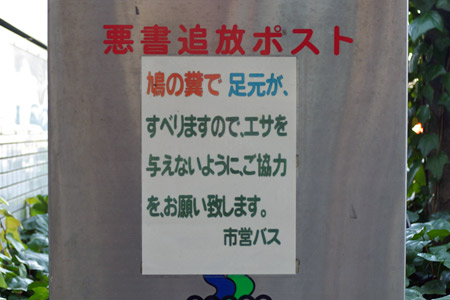

JR岩国駅前のバス停脇に、白ポストがあります。

金属製で重厚感のある箱で、際立った存在になっています。

その存在感のためか、鳩の糞の張り紙の貼り場所ともなっていいます。

箱の側面には、頑丈な鍵が取り付けられています。

姫路駅前広場の再開発に伴い、駅の横断通路も改装中です。

商店街の通路脇に白ポストが設置されています。

水色の文字で描かれています。

紋章が描かれている白ポストは珍しいと思います。厳格な印象を受けます。

東新町の「大曲り」(道が鍵型に曲がっている場所)。

軒下に中元牛乳の牛乳箱があります。

津山駅前近くの寂れた感じの商店街。

ケンコウ牛乳の牛乳箱。金太郎のマークが印象的です。

本琳寺境内に、昭和3年に建立された遊女の供養塔があります。*1

津山遊廓組合事務所の名が読み取れます。

供養塔には、津山遊廓の沿革が記されています。

灯籠に、仲居一同と彫られています。

【参考文献】

*1 津山市史編さん委員会:津山市史(津山市,1974.)P.149-P.152

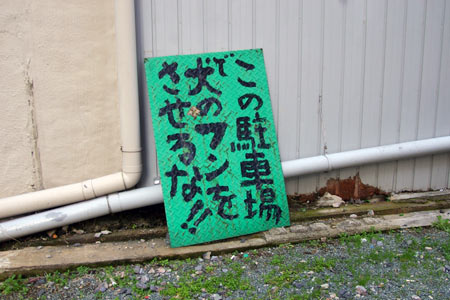

大門町商店街の空地。駐車場として使われているようです。

「犬のフンをさせるな」と書かれた看板が立て掛けてあります。

側溝の蓋か何かで使われる鉄板を活用した看板です。とても重厚感があります。

手作り感のある木製の鳥居。

不忍池の中の島の北側に、小さい聖天島があります。*1

ここに「ひげ地蔵」と呼ばれる地蔵があります。「ひげ地蔵」は、島に西側に西面して建っていて、前から見ると杖を持ち、マントを羽織っています。12

この土地がもと藤堂家のもので、この像とほぼ同形の役行者像が、染井にある藤堂家の所有地(現在は赤塚山慶学院乗蓮寺)にあったことから、この像は、山岳宗教の修験道の役行者(えんのぎょうじゃ)とみることができます。*1

聖天島の東側には橋が架かっていますが、中に入ることはできません。

ここから、「ひげ地蔵」の背面を見ることができます。「ひげ地蔵」は、後ろから見るとそのマントは亀頭になり、どう見ても男根そのものです。

日本人はもともと性におおらかなで、その国民性を表している石像としては、道祖神が有名ですが、その道祖神のエロスと生殖の象徴性が地蔵へと転写されたものと考えられます。*2

【参考文献】

*1 原浩三:性神探訪(八重岳書房,1970)P.82-P.84

*2 ウィリアム・R.ラフルーア:水子(青木書店,2006)P.160-P.164

上野公園にある五条天神社。不忍池がすぐそばにあります。

大きな奉納額(大正十五年と記されています。)

奉納額の右側のほとんどは、待合の店名です。

江戸時代から明治時代にかけて、不忍池畔には、待合茶屋がありました。「東京新繁盛記」には、「名はすなわち茶店にして、その実はみずから酒肉を売るものあり。これを呼んで酔茶店と謂うもまた可なり。あるいは妓と客とを宿し、比翼の枕を貸すものあり。」との記述があり、こうした宿泊は、明治8年頃から盛んになりました。*1

左側には、見番や料理屋の名が書かれています。

【参考文献】

*1 遠藤鎮雄:百年前の東京風俗探訪(学芸書林,1976)P.78-P.79

尾久から田端駅へ向かう途中(東田端1丁目)に東灌森稲荷神社(とうかんもりいなりじんじゃ)があります。

案内板によると、手水台は、新吉原の関係者が奉納したもので、手水台の裏面に寄進者の名前がきざまれているそうです。

手水台の裏面を見ると、「新吉原仲町…」と書かれているのが、かろうじて判読できます。

鳥居の柱部分には、「新吉原江戸町壹丁目 尾張屋彦太郎」と刻まれています。

玉垣に田端のカフエーの名があります。

網走神社の境内社である網走護国神社。

網走護国神社の敷地の中に中川稲荷があります。

中川稲荷は、網走の女傑、中川イセに因んだ稲荷です。

中川イセは、1901年(明治34年)山形県天童市生まれで、網走の遊廓「金松楼」にいましたが、戦後、網走市議に当選し、その後連続7回当選。網走監獄保存財団理事長を務めました。*1

現在でも山形県人会の人たちが参拝されているようです。

【参考文献】

*1 山谷一郎:岬を駈ける女(はたもと出版,1992)P.270

今回は、網走(北海道網走市)の町並みと風俗を散歩します。

網走駅の駅名看板は、横書き駅名表示が多い中で、あえて縦書き表示になっています。旧国鉄時代、網走刑務所で刑を終えた元受刑者のほとんどが、この網走駅から列車で故郷等を向かいました。「この縦書き看板のように横道にそれることなく、まっすぐに歩んで生きていって欲しい。」という願いが込められて縦書きになっていると伝えられています(駅の案内板より)。

駅前に白ポストが設置されています。

珍しい丸い屋根の白ポスト。

台座部分は、独特の造りになっています。

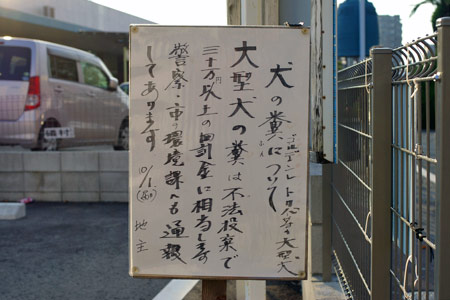

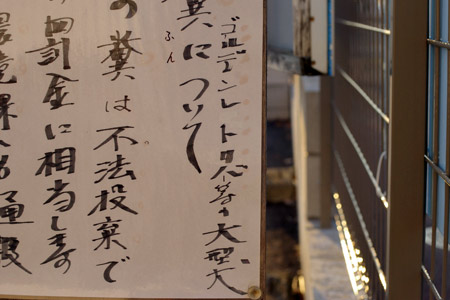

玉名駅前の駐車場の入口付近。

犬の糞看板があります。

「ゴールデンレトリバ-などの大型犬の糞については罰金30万円。」と書かれています。

アスファルの地面にしっかりと看板が建てられています。

今回は、玉名(熊本県玉名市)の町並みと風俗を散歩します。

玉名駅前には、日本一の大梵鐘(ぼんしょう)である蓮華院誕生寺奥之院の「飛龍の鐘」を再現したオブジェがあります。

大梵鐘のオブジェの支柱の脇に、白ポストが設置されています。

ポストも子供を守る協力者です。

「しげきの強い本」と解りやすい言葉で表現されています。

鳥取市行徳2丁目の聖神社。歴史のある神社です。

境内に大きな石柱があります。「鳥取市瓦町中」と彫られています。

石柱には、寄進者の名前が彫られています。

「新地 世話人」と彫られています。瓦町になった遊廓(新地)「衆楽園」の関係者と思われます。