阿波池田の長尾通りに、隠れ家的な店があります。

レンタルルーム「めだかの家」。

スナック店のような雰囲気の入口のドア。

「エンゼル」と書かれています。

阿波池田の長尾通りに、隠れ家的な店があります。

レンタルルーム「めだかの家」。

スナック店のような雰囲気の入口のドア。

「エンゼル」と書かれています。

今回は、阿波池田(徳島県三好市)の町並みと風俗を散歩します。

阿波池田は、三好市の中枢となる町です。町の中心街の長尾通りは、小規模ながらスナックや居酒屋が連なる通りです。

スナック街の看板。

バスセンター前にある古風なスナック。

駅前の路地。

全国遊廓案内(昭和5年)によると、宿毛遊廓は、高知線須崎駅から宿毛まで汽船で行き、貸座敷の軒数は2軒と紹介されています。

昭和10年の「宿毛町明細圖」*1 には、一富士楼、新玉楼、万幡楼、昭和楼の四楼の屋号が記されており、宿毛の遊廓はこの時期に繁栄したようです。

その後、宿毛の遊廓は、自然災害と運命を共にすることになります。宿毛市史の災害の項目に「大正9年の台風によって、松田川新地(現大井田病院付近)の堤防が決壊し、百々鶴楼外四楼が瞬間に流失した」と、遊廓が消失したことが記されています。*2

遊廓があったと思われるあたり。

度々氾濫した松田川の堤防。

【参考文献】

*1 宿毛町商工会:宿毛町明細圖(東京交通社,1935)

*2 宿毛市史編纂委員会:宿毛市史(宿毛市教育委員会,1977)P.1186

今回は、宿毛(高知県宿毛市)の町並みと風俗を散歩します。

地元の方の話によると、第二次世界大戦当時、宿毛の片島には海軍の軍人さんが多く集まる料亭があり、芸者を置いている店もあったそうです。

港へ向かう通り。

1階に焼肉店が入っている旅館。

元旅館の建物。

高知の風俗街は、はりまや橋の南西側の堺町にあります。

ソープランドなどの風俗店に旅館が点在しています。

こちらは、ビジネス旅館街。

夜の様子。

市電の旭町一丁目電停。旧玉水新地の近くです。

ここに、飲み屋が集中している一画があります。

すぐ南は玉水町で、昔はこのあたりで一杯飲んでから玉水に遊びに行ったのでしょうか。*1

飲み屋街の北側の一画。

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.43

玉水新地跡。

用水路の北側には、当時の面影を残す旅館の建物が、今も健在です。

鮮やかな緑色のタイル。

奥行のある大きな建物です。

玉水新地は、明治から戦後にかけて高知市街の西のはずれにあった遊廓です。

用水路のを挟んだ南北の両側に妓楼が建ち並んでいました。

用水路には小さな橋がいくつもかかっています。

橋は、ひとつひとつが異なる形をしています。

橋の上からの眺め。

帯屋町の商店街。

制服専門店があります。

店先には、たくさんの種類の制服が陳列されています。

水色の襟の制服。最前列に陳列されています。

路面電車の大橋通り駅の近く(「ラヴィータ」の東隣り)に、短い小路があります。

居酒屋が建ち並びます。

連日、繁盛しています。

一直線に伸びる側溝。

今回は、高知(高知県高知市)の町並みと風俗を散歩します。

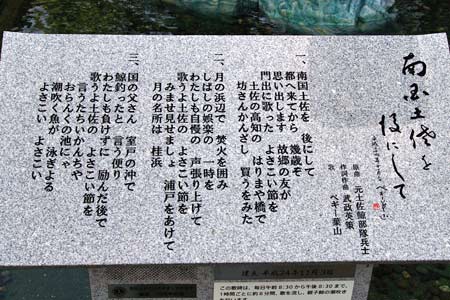

高知市街中心部のはりまや橋公園に「南国土佐を後にして」の歌碑が設置されています。

原詩・原曲は、第二次世界大戦中、中国に派兵された土佐出身の兵士が故郷を懐かしんで作ったものです。(案内板より)

歌詞には、よさこい節の1節「土佐の高知のはりまや橋で坊さんかんざし買うを見た」が取り込まれています。

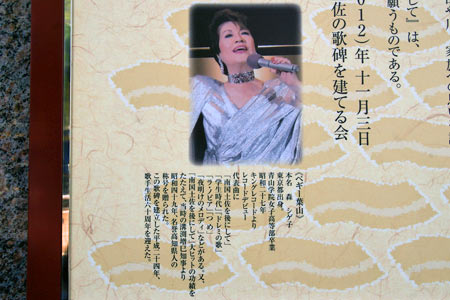

「南国土佐を後にして」は、昭和34年、歌手のペギー葉山さんが歌って大ヒットしました。当時の日本は、集団就職で多くの少年少女が都会に流入した時代で、高知県民はもとより、多くの人たちがこの歌に故郷を偲びました。(案内板より)

交差点にある赤い色のはりまや橋は観光用のもので、本当のはりまや橋は、こちらの鉄骨でできた橋です。

東急東横線の綱島駅と大倉山駅の中間あたり。大曽根商店街沿いに銭湯の大平館があります。

一見、普通の商業ビルですが、路地の奥に銭湯の入口があります。

風情のある玄関付近。

煙突には、「ラジウム温泉」と書かれています。

綱島駅の南側。大網橋を渡って300mほどのところに、東急線のガードがあります。

人がようやく通ることができるほどの高さのガードです。線路の枕木が目の高さぐらいの位置にあります。いつかどかで見たような懐かしい風景です。

自転車に乗った通行者が通り過ぎていきます。

轟音をたてて、頭上を電車が通り過ぎます。

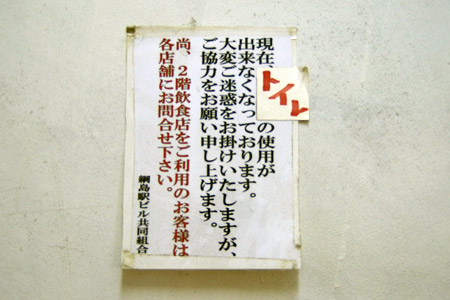

綱島駅に隣接して「綱島駅ビル商店街」があります。1Fは東急ストアをなどの食料品街で、改札口とつながっています。

2Fの飲食店街は、昭和レトロな雰囲気が残っています。

ビルの老朽化が進んでいるようで、トイレは利用できない状態です。

3階より上は、立ち入り禁止です。

大綱橋北詰を西に入ったところに、ラブホテルが数軒建ち並ぶ一画があります。

綱島有料駐車場(写真左側)が隣接しています。

ホテルをご利用のお客様は無料です。

待合所まであって、至れり尽くせりです。

綱島駅の西側は、割烹旅館や温泉施設が密集するエリアでした。工事中のマンションのフェンスに、綱島の由来の説明書きがあります。大正15年に東急東横線の綱島駅が開業し、駅前にラジウム温泉浴場ができたことが書かれています。

現在のニックハイム第一(写真左側の工事中の建物)付近には、温泉施設の「行楽園」がありました。「行楽園」は、旅館の梅島、水明、甲子園、ひさごの4館の共同出資で、ラジオで「百円天国」と宣伝し、大繁盛しました。大浴場、大食堂、屋上の子供天国、ビヤホールを備え、お客は、芸能人の音楽や園芸を楽しめて1日大人100円。今日のヘルスセンターのはしりとなりました。*1

旅館の相川屋本館、梅島館、水明があったあたりは、現在は高層マンションとイトーヨーカ堂を中心としたショッピングロードに変わり、当時の面影はありません。*1

現在のパデュ通りを北側に入ったあたり(写真右側)に、検番がありました。*1

綱島温泉の中で最後まで残った旅館の「浜京」が地図に載っています。

【参考文献】

*1 「とうよこ沿線」編集室:わが町の昔と今1(「とうよこ沿線」編集室,2000)P.36,P.42-P.45

現在も残る料亭入船の遺構。

船のマークが鮮やかです。

現在は駐車場になっているこの場所には、料亭「新水」がありました。*1

駐車場の名前に料亭時代の屋号「新水」が使用されています。

【参考文献】

*1 「とうよこ沿線」編集室:わが町の昔と今1(「とうよこ沿線」編集室,2000)P.36,P.42-P.45

今回は、綱島(神奈川県横浜市港北区)の町並みと風俗を散歩します。

綱島温泉は、かつては大きな温泉街でしたが、現在は、数軒あるビジネスホテルにわずかにその名残をみることができます。

レトロな雰囲気の残る看板。当時は割烹旅館だったようです。

街道から奥へ入ったところにあるビジネスホテルの看板。

かなり大きな店構えです。

江戸には、湯女を置いている風呂屋が200軒余あったといわれ、優れた湯女も出ました。代表的なのは、井原西鶴が「好色一代男」の中で描いた勝山でした。勝山がいた湯女風呂は、神田佐柄木町(現在の神田淡路町交差点の近く)にあった旗本堀丹後守の屋敷前にあり、男たちがここに集まり派手な風俗を競いあったので、その風俗を歌舞伎にうつして丹前風と呼ばれました。*1

佐柄木町周辺にあった湯女風呂は俗に「丹前風呂」と呼ばれました。*1

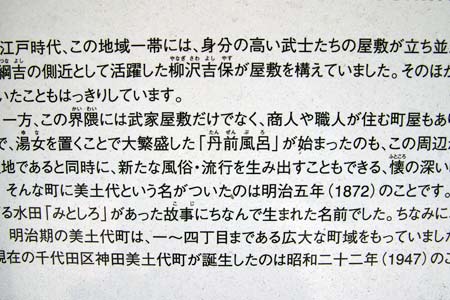

淡路町の町名由来看板に江戸時代の古地図が掲載されています。佐江木町は、淡路町交差点の南側にあったことが解ります。

淡路町の町名由来看板に、丹前風呂のことは書かれていませんでしたが、淡路町からは少し離れた美土代町(みとしろちょう)」の町名由来板に、丹前風呂のことが書かれています。

この付近に丹前風呂がありました。

【参考文献】

*1 神保五弥:浮世風呂(毎日新聞社,1977)P.20-P.25

千代田区内神田1丁目。このあたりはオフィス街ですが、突然アダルトビデオに遭遇します。

1階は酒屋などの商店ですが、2階がビデオ屋になっているようです。千代田区内神田1丁目。このあたりはオフィス街ですが、突然アダルトビデオに遭遇します。1階は酒屋などの商店ですが、2階がビデオ屋になっているようです。

「憾娼」。「鑑賞」と書くべきところ、この字をあてはめたのでしょうか。

酒屋の雰囲気も残っていますが、現在は「憾娼」の看板が目立っています。

神田鍛冶町三丁目にある古い商業ビル。

パーマ屋の看板。現在は休業中です。

1階が、パーマ屋や理容室などの商業スペースで、2階と3階は居住スペースです。

理容室は、現在も営業中です。

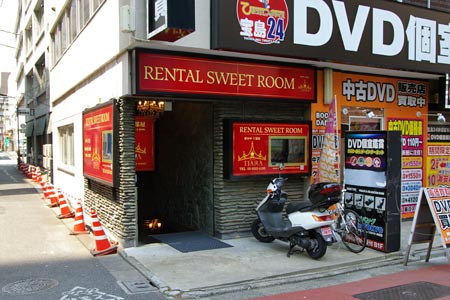

神田駅周辺には、ラブホテルはありませんが、新旧のレンタルルームが多数あります。

新しいレンタルルームもオープンしています。

ビデオ鑑賞店に隣接するレンタルルーム。

駅の西側のビジネス街の中にあるレンタルルーム。

ビルとビルの間の狭いすき間。箒が吊るされています。

奥に鳥居のマークがあって、「トイレはガード下にあります。」と書かれています。

道路を挟んだ反対側のガード下。

トイレはガード下にありました。

神田駅から線路沿いに南下すると、「今川小路」の看板が現れます。

居酒屋が営業するガード下の飲み屋街です。

高架下建築。

高架の複雑な鉄骨構造が露出しています。

今回は、神田(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

神田の魅力は、ガード下です。

通常の高架下建築とは異なり、山の手線の高架と道路が交差する部分のガード下に飲み屋が集中していて、独特の雰囲気をかもしだしているのが、神田駅前の特徴です。

昼、なお暗いガード下。

夜の飲み屋街の雰囲気です。

皇居の北の丸公園から見ると、堀の向こう側に「昭和館」の巨大な建物が見えます。

昭和館は、戦中、戦後の国民生活を中心とした資料を 展示している博物館です。

「働く女性」に焦点をあてた企画展が開催中です。

初代スチュワーデス(はじめは「エアガール」と呼ばれました。*1)の制服の展示もあります。

九段南三丁目の東側の九段南二丁目の区画も、花街でした。

こちらには、現役の料亭などは無く、住宅街となっていますが、かつての花街を思わせる住宅がいくつか残っています。

料理屋だった建物。*1

料理屋だった頃の屋号が残っています。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)千代田区 九段坂上方面・靖国神社方面(都市整図社,1954年)

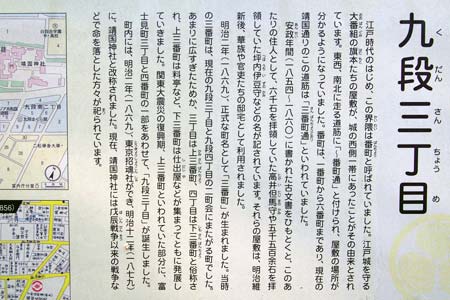

今回は、九段(東京都千代田区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の九段三丁目は、旧町名で「上三番町」と呼ばれ、料亭などが集まって発展した町でした(掲示板より)。

かつての料亭街の中心部。道の両側に料亭が建ち並んでいました。*1

三業会の事務所があった場所*1 は、チュニジア大使館になっています。

唯一、当時の屋号で営業中だった、「酒亭田むら」は、閉店して跡地は駐車場になっています。

【参考文献】

*1 都市整図社:火災保険特殊地図(戦後分)千代田区 九段坂上方面・靖国神社方面(都市整図社,1954年)

新飯塚駅西側のバスセンター前の大通りを西へ進むと、細い路地が斜めに交差する場所に行き当たります。

路地を下ったところに、銭湯のだるま湯があります。

大きな暖簾。

脱衣場のロッカーは木製です。扉には、漢字で番号が書かれています。

横丁の「新富町」。緩やかにカーブを描いて奥に続いています。

古びたスナックの店舗が連なっています。

和風スナック。

派手な色の店舗もあります。

モダンなアーチの新富町。スナックが建ち並ぶ横丁です。

ラーメン屋の脇が横丁です。

反対側から。

夜の様子。

飯塚の歓楽街の中心部に、「有楽町」のアーチがあります。

緩やかなカーブを描いて、路地が続いています。

反対側の入口。

夜の雰囲気は格別です。

今回は、飯塚(福岡県飯塚市)の町並みと風俗を散歩します。

飯塚の歓楽街は、JR筑豊本線の新飯塚駅西側のバスセンター前交差点を南に折れたあたり(飯塚市吉原町)にあります。

風俗店と思われる建物。現在は休業中のようです。

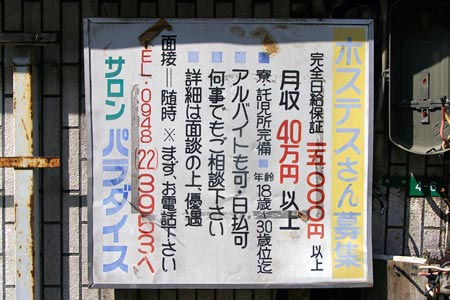

ホステスさん募集の看板。

電飾看板。

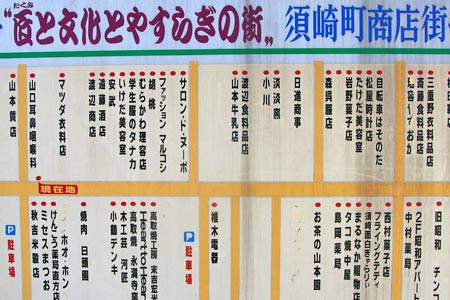

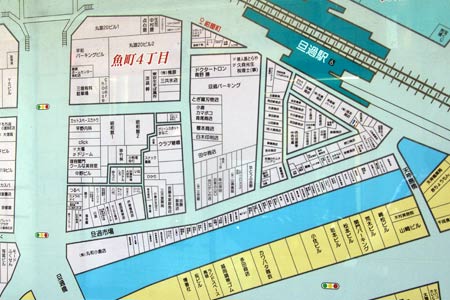

直方の須崎町商店街。

通りの両側には、商店が建ち並んでいます。

学生服のタナカ。この日は日曜日でしたが、それでも営業中です。

女子学生服のマネキン。

直方駅前にある古い駅ビル。1階は商店街。2階と3階は居住スペースになっています。

戦後に建てられた防火建築帯(商店街共同建築)*1 と思われます。現在でも残っているのは、貴重です。

居住スペースへの入口階段。

2階から3階へ登る階段。

眼下に、すさき商店街のゲートが見えます。

【参考文献】

*1 初田香成:都市の戦後(東京大学出版会,2011)P.253

直方の古町のスナック街。

奥の通りに入ったところにある飲食ビル。

古びた「ミス・ユニバース」の看板。

古き良き時代のキャバレーを思わせます。

二字町遊廓の跡地は、空地が目立ちますが、わずかに当時の木造建築が残っています。

旧一心楼と思われる建物。*1

往時の雰囲気が残っています。

南側は、緩い坂になっています。

【参考文献】

*1 直方市史編さん委員会:直方市史 下巻(直方市,1978)P.516

二字町遊廓は、現在の尾崎溜池の東側にありました。

旧二字町遊廓全景。この通りが遊廓のメインの通りと思われ、右側手前から、松月楼、源開楼、敷島楼、大正楼、左側に、曙楼、新玉楼、三笑楼、喜鶴と妓楼が建ち並んでいました。*1

「赤線跡を歩く2」*2 に掲載されている写真と同じアングル。

八千代楼跡地。*1

【参考文献】

*1 直方市史編さん委員会:直方市史 下巻(直方市,1978)P.516

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.52-P.53

今回は、直方(福岡県直方市)の町並みと風俗を散歩します。

直方は古くからの交通の要衝で、炭鉱の町として、石炭列車を編成する貨物駅として、直方は筑豊の商業の中心で、直方の二字町(にじまち)には遊廓がありました。*1

直方駅の南。直方西小学校を過ぎ、「スーパーささき」のある交差点が遊廓があった場所への入口です。

遊廓は、急坂を登った山の上にありました。*1

みかげ石で造られた大門が坂の途中にあります。*1

上の2文字は「遊廓」と読めます。*1

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.52-P.53

地元では有名な「エビス屋のごはん」が1階に入っているビル。

1階に「大和ビル飲食街」と書かれた入口があります。

狭い通路の両脇に飲食店が並んでいます。

反対側の出口。

三角公園の近くにある「であい横丁」。手書きの看板がレトロな雰囲気をかもし出しています。

歌謡倶楽部サユリズ。

スナックの看板が密集しています。

飲み放題2000円の大衆スナック。

三角公園の前に「紳士街」と大きな四角い看板が出ている建物があります。

入口には、紳士街通りの看板。スナックが5軒入っている建物です。

「紳士街通りと言っても通りの長さは、ビルの奥行分の長さで、すぐに反対側に出てしまいます。

反対側の入口。

今回は、黒崎(福岡県北九州市八幡西区)の町並みと風俗を散歩します。

黒崎市街の繁華街の中心部に位置する黒崎中央公園。

通称三角公園と呼ばれる公園の片隅に、古い案内図が置き去りにされています。三角公園に隣接して、「キャバレー国際」と呼ばれる店舗が存在していたようです。

現在は、「キャバレー国際」はありません。

代わりにフィリピンパブらしき店舗が営業中です。

栄町から、番田町へ向かう途中(田川市日の出町11)の通り。古びたスナックが建ち並びます。

朽ち果てたスナックの看板。

スナック「チャコ」。

田川伊田駅に近いあたりにあったスナックの建物。

田川の女性街は、田川伊田駅と田川後藤寺駅を結ぶ通り沿いの栄町にありました。

五木寛之の「青春の門」では、主人公の信介の母タエは栄町のカフェで働いていたという設定です。

町の東のはずれにある古い建物。

女性街だったと思われる通りは、現在は住宅街となっていて当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.54-P.55

今回は、田川(福岡県田川市)の町並みと風俗を散歩します。

香春岳は、五木寛之の自伝的な大河小説「青春の門」の舞台となった山です。

筑豊編では、主人公の信介が”せんずり”を教え込まれる場面など数多くの性的描写が登場します。

南寄りの峰から一の岳、二の岳、三の岳とつづきます。

JR日田彦山線の香春駅を下車すると、駅前には、貝原益軒(1630-1714)が書いた紀行文「豊國紀行」の一節を彫った石碑があり、石碑の向こう側には、一の岳が見えます。

三の岳頂上から見た二の岳。左側にわずかに見える白い部分が、石灰岩の採掘で山容が変わった一の岳です。

――――――――五木寛之「青春の門」冒頭部分の抜粋――――――――

香春岳は異様な山である。けっして高い山ではないが、そのあたえる印象が異様なのだ。標高にくらべて、実際よりはるかに巨大な感じをうけるのは、平野部からいきなり急角度でそびえたっているからだろう。雲の低くたれこめた暗い日など、それは膿んで崩れた大地のおできのような印象を見る者にあたえる。それでいて、なぜかこちらの気持ちに強く突き刺さってくる奇怪な魅力がその姿にはあるようだ。

旦過市場の中には、公衆トイレもあります。

特筆すべきは、女性専用の公衆トイレがあることです。

旦過市場の中央部から脇道に入ったところに、女性専用の公衆トイレがあります。

不審者は通報されます。

旦過市場は、今や北九州観光の拠点でもあります。2012年8月現在、旦過市場には約120の店舗があります。韓国や中国からの観光客も多く、映画の撮影に使われることもあります。*1

昭和の薫り漂う商店街。

奥まった場所にあるホルモンの店。

野菜市場の一画。

【参考文献】

*1 毎日新聞西部本社報道部:北九州市50年の物語(石風社,2013)P.138-P.141

北九州の台所と呼ばれる旦過(たんが)市場は、大正時代に商いが始まったといわれています。戦中は中断しましたが、戦後は庶民を相手に生鮮食品を売る市場として再開。1962年にアーケードが完成し、今の形ができました。*1

旦過市場はモノレールと神嶽(かんたけ)川に囲まれた場所にあります。

旦過市場の店舗は、神嶽川にせり出して建っています。

南側の入口。

【参考文献】

*1 毎日新聞西部本社報道部:北九州市50年の物語(石風社,2013)P.138-P.141

今回は、小倉(福岡県北九州市)の町並みと風俗を散歩します。

小倉駅前に入口のある大丸ビル名店街は、古くからの飲食店などが軒を連ねる小路です。

レンタールルーム「キーロック」。入口の看板を見る限り、ビデオボックスです。看板には、「ビデオテープがベッド付きの個室で見れます。」と書かれており、宿泊もできるようです。

昭和54年の開店以来、35年にわたり殿方の憩いの場所として営業してきましたが、2014年1月閉店しました(貼り紙より)。

2階には、キャバレーがあったようです。

レトロな雰囲気の入口の階段。

西川口駅の南東側は、ラブホテルが密集するエリアですが、その中に混じって和風の旅館だった建物が残っています。

現在は営業していないようですが、かつての風情は残されたままです。

旅館「あしび」。

旅館としての営業は継続しているようです。

西川口東口駅前。整備された駅前ロータリーの脇に古くからの商店が並ぶ一画があります。

建物の裏側。

小さな空地になっています。

商店の1軒1軒がトタンの建物であることが解ります。

今回は、西川口(埼玉県川口市)の町並みと風俗散歩します。

JR京浜東北線の西川口を発車した直後の車窓からは、線路沿いに建ち並ぶラブホテルを目にすることができます。

都内には、日暮里や巣鴨など、線路沿いにラブホテルが立地する場所がありますが、西川口もこの例にならっているようです。

京浜東北線と東北本線が並走する長い直線コースは、鉄道ファンにとっても恰好の撮影ポイントです。

ラブホテルの前の電車が走り抜けます。

川口西公園の北側にある仲一商店街。緩やかにカーブえ描く商店街の先に、銭湯の喜楽湯の建物が見えてきます。

入口付近は綺麗にリニューアルされています。

油田型の煙突。

近くには、仲一商店街のレトロな看板がありますが、現在は商店街と言えるような賑わいはありません。

川口西公園は、川口駅西口前にある大規模公園です。

ここには、銅像が多数設置されています。

公園の北側に設置されている「家族」というタイトルの作品。中央に子供像、後方に両親の像。股間の形状の違いから、右側が母親、左側が父親の像であることが解ります。

後ろ側から。

子供像。

昭和15年の資料*1*2 によると、川口の乙種料理店(新地)は、幸町2丁目にありました。

現在は、商店街となっています。

乙種料理店の鶴亀があった場所。*2

同じく、乙種料理店の大坂屋があった場所*2 は、現在はスーパーになっています。

新地組合事務所があった場所*2 は、現在は公園になっています。

【参考文献】

*1 川口商工會議所:川口商工人名録 昭和15年版 (川口商工會議所,1940)P.135-P.137

*2 都市地図社:川口市住宅地図 幸町二丁目11.B(都市地図社,1940)

川口市本町の「川口宿の碑」がある交差点から西へ行ったところに、レトロなコンクリートの電柱があります。

細い路地と広い道路が交差する場所に、奇跡的に残っています。

電柱の側面。

現在は、街路灯として活躍しています。

昭和40年代、川口が鋳物の町として栄えていた頃は、ストリップ劇場の全盛期でした。川口DX劇場は、最初は、交番の前にありました。*1

1970年の住宅地図*2 には、交番前に「川口ミュージック劇場」の記載があります。

近隣では、西川口のテアトル劇場が低料金でお客を集め、一方、蕨のワラビミニ劇場がハードな内容でお客を集め、この二つの劇場が他を圧倒していました。

その後、川口DX劇場は、のちの大蔵映画館の隣のボウリング場跡に、以前より小屋を大きくして立て直されました。現在の郵便局の前の駐車場がその跡地です。

オークラ映画館跡地。当時の名残でしょうか。駐車場の名前は、「川口オークラ駐車場」となっています。

写真右奥の交番前が「川口ミュージック劇場」があった場所(交番前)。写真左手前は、川口DX劇場があった場所。

【参考文献】

*1 川上譲治:書籍さらばストリップ屋(朝日新聞社,1988)P.53-P.54

*2 住宅地図出版社:川口市南部(住宅地図出版社,1970)P.72

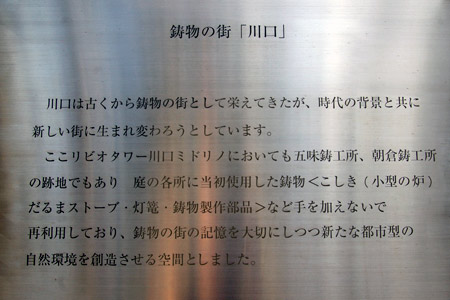

今回は、川口(埼玉県川口市)の町並みと風俗を散歩します。

近年の川口は、開発が進み、高層マンションが林立する町並みとなっていますが、かつては鋳物工場の街でした。映画「キューポラのある街」では川口でロケが行われ、当時の町並みが映画の中に記録されています。

現在は、鋳物工場があった頃の名残はほとんどありませんが、高層マンション「リビオタワー川口ミドリノ」の敷地には、「こしき」と呼ばれる当時の小型の炉が保存設置されていて、当時を偲ぶことができます。

「鋳物の街」の案内板。

こしき(小型の炉)。

「全国遊廓案内」*1 によると、浦和の遊廓は、 「埼玉県浦和町字中野原新開地にあって、鉄道は東北線浦和駅で下車、浦和町の東、鉄道線路の東方(向ふ側)にあって、乙種料理店の集合」でした。

中野原(中ノ原)は、その後、高砂町5丁目→東仲町(現在)へと町名変更されました。*2*3

昭和11年の「最新浦和町案内全図」*4 に「新開地」と記された場所があります。現在の東仲町の住宅街です。

旧「新開地」のT字路から北側を見たところ。

大通り側から新開地の方角を見たところ。

T字路からは、浦和駅東口駅前の浦和パルコが見えます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.23-P.24 「全国遊廓案内」

*2 浦和市総務部市史編さん室:浦和市史第4巻(浦和市,1982)

*3 浦和耕地整理組合:浦和古地図集[複製]4 埼玉県浦和耕地整理組合確定図(浦和耕地整理組合,1934)

*4 小森又三郎:浦和古地図[複製]5 最新浦和町案内全図(小森又三郎,1932)

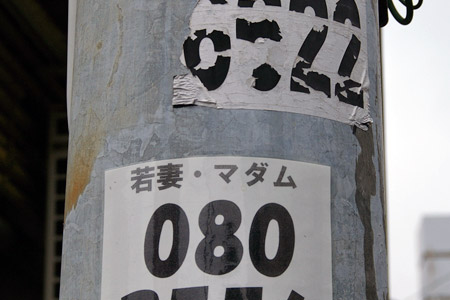

浦和駅前の南西側(高砂一丁目)の飲食店などの商店が密集する一画に、ぽっかりと空地になった場所があります。

風俗店の張り紙が貼られた電柱が1本あります。

若妻・マダム。

電柱の反対側から見たところ。近くにホテルがあります。

調神社(つきじんじゃ) 近くの交差点。この道を入ったところに、「調宮劇場」がありました。*1

調宮劇場は、昭和初期に落成し、演劇中心に始まりましたが、次第に活動中心になりました。戦後は東宝系映画が中心になり、浦和で二番目に古い映画館でした。*2

その後、昭和40年代初期には、夜の娯楽施設(当時の住宅地図*3 を見ると「キャバレー女の世界」「ヌード劇場スター」の記載があります。)に変貌しました。

現在、その場所にはマンションが建っています。

マンションが建っていたあたりが、「キャバレー女の世界」があった場所で、その裏に」「ヌード劇場スター」がありました。

駐車場脇には、当時のままの道が残されています。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社, 1937)

*2 山嵜廣:近代浦和文化小史(山嵜廣,2000)P.95

*3 日興出版:浦和市住宅地図(日興出版,1973)P.132

*4 日興出版:浦和市住宅地図(日興出版,1978)P.77

裏門通りから、一本路地を入ったところ。おでん屋の奥に銭湯があります。

公衆浴場の稲荷湯。立派な建物です。

銭湯の入口。

玄関脇には、銭湯に功労のあった方の銅像があります。

裏門通りは、浦和の西口の繁華街を東西に横切る商店街です。昔ながらの商店街の風情が残っていいます。

昭和(もしかすると大正?)を感じる理容室。木製の扉とガラス窓がいい感じです。サインポールは街灯のようなデザインで、レトロ感たっぷりです。

調神社(つきじんじゃ) 近くの通り。ここにもレトロな理容室があります。

モダンな造りですが、和のテイストを感じる理容室です。

浦和駅西口に、「ナカギンザセブン」と呼ばれる商業施設があります。開発が進む浦和駅前の中で、唯一、昭和の名残のある空間です。

1階が商店で、2階より上は居住スペースになっています。

中華屋の看板が残されてままになっています。

小路のような商店街は、駅前の郵便局脇から大通りに抜ける通路になっています。

ビルの裏側から見ると、複雑な形状の4階建てのビルであることが解ります。

今回は、浦和(埼玉県さいたま市浦和区)の町並みと風俗を散歩します。

浦和駅西口のガード下に、飲食店やスナックが連なる一画があります。

昭和の雰囲気が残っています。

スナックの店舗

北端に、大型店(浦和最大のクラブ)がありました。

堺東は、翁橋付近に歓楽街があります。

風俗店と思われる店の入口。現在は、休業中のようです。

看板だけが残っています。

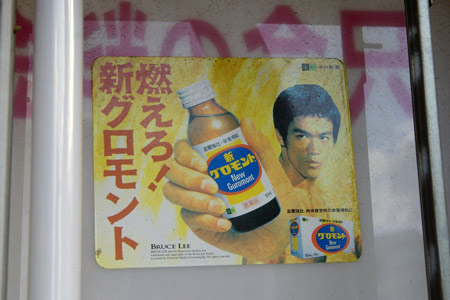

ブルースリーの新グロモントの広告が看板の裏側に貼られていました。

今回は、堺東(大阪府堺市)の町並みと風俗を散歩します。

堺東駅の西側の阪神高速に沿って、土居川公園があります。

園内端に大きな花時計があるのが特徴です。

土居川公園は、一時期、ハッテン場のスポットとして、マニアの間では有名な場所で、ハッテンエリアは、花時計とトイレ周辺で、トイレの扉裏などには、唖然とするような落書きもありました。*1

トイレは最近リニューアルされたようです。かつての名残はありません。

公園に隣接して建ち並ぶラブホテル。

【参考文献】

*1 バディ(2000.6)

兎我野の歓楽街の中に散在しているのが、風俗案内所です。

「お遊び」の看板。

道路の交差点付近。大小の看板が並んでいます。

歓楽街の中心部。風俗案内所が密集しています。

大衆居酒屋と風俗案内所

兎我野町は、ラブホテル、ホテヘル・デリヘル・ファッションヘルスなどの風俗店が混在する歓楽街です。

大通りに面した、大きなホテル。

お洒落なラブホテルが建ち並びます。

歓楽街の西側。

千日前2丁目にある千日センタービル。

2階には、スナックの看板。

ホテルべに花の看板。

2階部分には、ホテルベニスの看板。「べに花」が「ベニス」と改名されたのでしょうか。

千日前の家具問屋街の西隣に、昭和の雰囲気香る建物があります。

南側のスナックの店舗脇の建物内部に通じる通路。

通路は、L字型になっていて、西側に通じています。

オリオン通りと名付けられた通路には、カレーハウスなどの店舗が営業中です。

味園ビルの東側に、千日二番街の入口があります。

味園ビルの2階のフロアは「千日二番街」と呼ばれ、以前は「大スナック街」*1 でした。

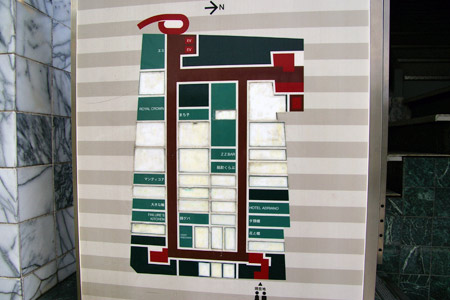

2階のフロアの見とり図。フロア内を一周することができ、向こう側はらせん階段に通じています。

ジャズ喫茶やスナックなどが並んでいます。

現在は、日本のサブカルチャー、アンダーグラウンド文化の発信地として注目されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(千日前):味園ビル(2011.3)

千日前の宴会場「味園ビル」。以前は、建物の角の部分に夥しい数の店名を記すレトロ看板が並んでいましたが、*1 現在は、緑色を基調にしたデザインにリニューアルされています。

宴会天国味園。

入口はのらせん階段はそのままです。

らせん階段の上部から下を見下ろします。

【参考記事】

*1 風俗散歩(千日前):味園ビル(2011.3)

法善寺といえば、どこに寺があるのか解りずらいのですが、昔からの料亭街がはみ出してきて寺の存在は、薄くなっていますが、昼夜を問わず立ち込める線香の煙は存在感を主張しています。

この付近は、大坂五花街の一つ「南地」があった場所に含まれます。

玉垣には、「南地壽会芸妓紹介所」、「はじめの会芸妓紹介所」と刻まれいます。

「飛田大安」と刻まれた玉垣。

法善寺境内にある「夫婦善哉」。

千日前が庶民派グルメの殿堂であるのに対し、法善寺横丁は、大阪の応接間のような存在です。*1

東西両端に「法善寺横丁」の文字が書かれた門があって、静かななにわ情緒を漂わせています。

歌謡曲「月の法善寺横丁」にも歌われました。

路地裏の飲み屋。この先に法善寺があります。

【参考文献】

*1 大坂人(2009.11.1)P.5

今回は、千日前(大阪市中央区)の町並みと風俗を散歩します。

戎橋は、道頓堀の繁華街の中心部に位置します。

周辺には、グリコのネオン看板など、道頓堀の名物がたくさんあります。

東側には、ドンキホーテの巨大観覧車が見えます。

道頓堀川の大黒橋近く。屋上にトルコ風呂の看板が残るビルがあります。

「トルコ孔雀」と書かれています。

1981年の資料*1 によると、ミナミ(難波駅周辺)には、約30軒のトルコ風呂が営業しており、この写真の付近には、「孔雀」、「六本木」、「男爵」の3軒の店が建ち並んでいました。

ビルの背面(道頓堀川側)。

”和風”トルコだったようです。

大坂のトルコ風呂は、条例によって、個室の天井に近い壁に20~30センチの空間(隣の部屋とのスキ間)を作るよう定められていたのが特色でした。これにより、隣の部屋の話声、シャワーの音などがソックリ聞こえるので、少々プレイのさまたげになったのですが、店側が一部屋ずつ置いて客を入れることで解決しました。*1

【参考文献】

*1 大洋図書:ミリオンMOOK全国高級トルコ・ガイド(大洋図書,1981)P.106-P.110

飛田新地の北側は、風情のある住宅地です。

住宅街の狭い路地に、銭湯の日ノ出温泉があります。

大きな煙突。

「日之出温泉」の名前の通り、朝6時から営業です。

飛田本通商店街から路地を入ったところに、アパートが連なる一画があります。

玄関付近。タイルの装飾が見事です。

玄関脇のタイル。

タイルで装飾された窓。

飛田新地の西側。高速道路の高架下に、古いアパートの建物があります。

2階建てのレトロな建物です。

全面がタイルで装飾されています。円柱のデザインも見事です。

玄関付近。

飛田新地の南端。

「かわや」と書かれた看板。飛田新地内にある公衆トイレです。

トイレの入口には、「飛田新地料理組合」と書かれた石柱が置かれています。

トイレの周辺には、ベンチや自販機があって、ちょっとした休憩所になっています。利用者は男性ばかりです。

「鯛よし百番」の斜向かいに、「慰霊碑」 と 「慈母観音 (無縁仏)」があります。碑には、「慈悲共生」と刻まれています。

慰霊碑・慈母観音は、いろいろな事情により飛田遊廓で働き、居住をしていた多くの男女 (遊女) の方々が様々な事情や世間の風評で、遊郭外に移住することもままならず亡くなられた霊が安らかなれと願い建てられたものです。(案内板より)

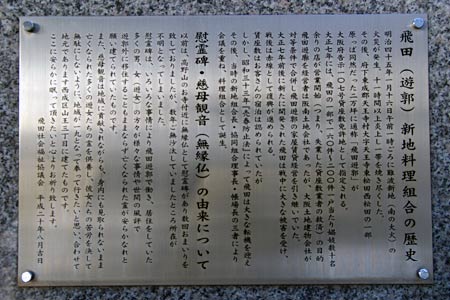

案内板には、「飛田(遊廓)新地料理組合の歴史」が書かれています。

明治45年の「南の大火」によって、難波新地が消失し、その後、原っぱ同然だった天王寺東松田西松田の一部に通称「飛田遊廓」が指定されました。戦中は大きな被害を受けましたが、戦後は赤線として復興しました。昭和33年「売春防止法」後は、料理組合として誕生しました。

「慰霊碑」の裏側は、飛田遊廓発祥の地の碑になっています。

今回は、飛田(大阪府大阪市西成区)の町並みと風俗を散歩します。

飛田新地の南東の角地に料亭「百番」があります。木造2階建、入母屋造、桟瓦葺の建物は、登録有形文化財に指定されています。

玄関部分付けられた唐破風。

2階には、擬宝珠高欄が巡らされています。

飛田の歓楽街の殷賑を色濃く今に伝える貴重な建物です。

旧五条楽園にある古い旅館。三階建ての建物です。

「旅館」と書かれた看板のある入口。

奇抜な洋風のデザインです。

睨みをきかしている鐘馗さん(3階部分)。

五條楽園の中心部の路地。

遊廓を思わせる木造の建物が残されています。

重厚な木造建築は歴史を感じさせます。

軒下の燈。

洋館の建物の隣に、モルタルの建物があります。

壁面下部に石材が配置されたデザイン。

屋号が書かれた看板。

西側の隣の建物はタイルで装飾されています。

高瀬川沿いに、旧五條楽園の代表的な建物である洋館があります。

京都でよく見られる角石。黄色にペイントされています。

建物の南側から。

円型の窓など、モダンなデザインです。

今回は、五条(京都市下京区)の町並みと風俗を散歩します。

旧五条楽園の中心部に残る三友楼。前回*1 も訪れた妓楼の風情を残す建物です。

鬼瓦に刻まれた「三友楼」の文字。

美しい格子。

高瀬川畔に和風の建物が映えます。

【参考記事】

*1 風俗散歩:五条(2006.5)三友楼

桜湯は、丸太町橋の近くにあるレトロな銭湯です。

大正末以降に全盛となる派手な銭湯建築の様式(唐破風や格天井)とは異なり、大正8年に建てられた桜湯の建物は貴重なものです。*1

入口には大きな暖簾。

脱衣場のロッカーと柳行李。かなり使いこまれた感じです。*1

【参考文献】

*1 林宏樹:京都極楽銭湯案内(淡交社,2004)P.46-P.47

京都御所の南東側。丸太町橋西詰め南側。

ここに女紅場跡の石碑があります。

「女紅場」には、二つの意味があって、一つは遊所の系統、一つは一般「良家の子女」を対象とする教育機関です。前者は、「遊所女紅場」と通称され、後者は、のちの高等女学校に発展します。現在の京都府立鴨沂(おうき)高等学校の前身である京都都府立京都第一高等女学校は、明治5年4月、丸太町の旧岩倉邸内に開設された英語、数学、化学などを教授する「女紅場」が発展したものです。*1

「遊所女紅場」の前身は、明治5年の芸娼妓解放令のおかげで、帰るに家なく働くに技能なしの芸娼妓の実態を収拾するための施策として考え出された「婦女職工引立会社」で、明治7年に「女紅場」と改められました。*1

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.146-P.150

河原町通りの今出川から南二筋目を西へ行く道筋。この先には、京都御所があります。*1

現在は住宅街ですが、この御所に近い場所に白梅図子遊廓がありました。*1

通りの南側は、本禅寺です。

通りの中間あたりの本禅寺の北側の土地が新夷町、すなわち白梅図子遊廓の跡です。*1

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.119-P.121

三本木の遊所は、京都では珍しい、遊女(娼婦)のいない、芸者ばかりの花街でした。その芸者たちは、豊臣秀吉の未亡人、北政所が慶長11年(1606年)に高台寺を建立、入居したころ、しばしば寺に出入りしていた舞、芸子(のちの下河原芸者)の流れを汲んでいるともいわれています。遊所の場所は、京都市上京区東三本木で、鴨川にかかる丸太町橋西詰を北へ200mの間でした。*1

三本木が有名になったのは、幕末で、芸者の質がよかったのが特徴でした。桂小五郎の妻となった「幾松」、近藤勇の情婦の一人の「駒野」、などの名が歴史に残っています。*1

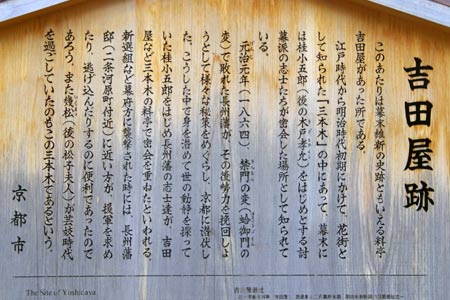

現在、住宅街となっている三本木に、料亭「吉田屋」跡の碑が建っています。

「吉田屋」は、桂小五郎ら討幕の志士たちが密会をしたとされる料亭です(案内板より)。

1900年(明治33年)に設立された立命館大学は、三本木通にあった料理屋の清輝楼の二階を間借りして授業を行っていました(案内板より)。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.105-P.107

今回は、烏丸(京都府京都市)の町並みと風俗を散歩します。

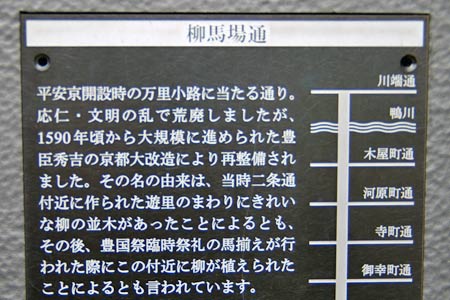

天正17年、柳馬場(やなぎのばんば)通りと二条通りとの道筋に、豊臣秀吉の肝いりで、「二条柳町」という遊里が作られました。遊里のまわりには、きれいな柳の並木が形成されていました。*1

路上の案内板にも、遊里のことが書かれています。

柳馬場通りと二条通りが交差するあたり。 現在は、遊里の面影はありません。

二条通り。

*1 小学館:ビジュアル・ワイド京都の大路小路(小学館,2003)P.35

勝富遊廓跡の近くにある須佐神社。

須佐神社本殿へ登る長い石段。

石段を登り切ったところの玉垣に「勝富楽園」の名があります。

玉垣は、左右にあって、反対側にも「勝富楽園」の名があります。

勝富遊廓跡地の東側は急な斜面になっています(写真は東側から見たところ)。

坂道の途中にラブホテルがあります。

高台にあるホテルの入口。

「VODシアター 1000タイトル」。

勝富遊廓跡の北側の通り。

当時の風情を偲ぶことが出来る建物があります。

洋風の彫り物細工が施された窓。

現在は、アパートとして使われています。

勝富遊廓跡地の中心部。坂を上ったところに割烹旅館があります。

壁面全体が黒いタイルで装飾されています。

アーチ型の窓。*1

窓の部分の透かし掘り。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.74-P.75

小佐世保川沿いの小佐世保、須佐、高天の三町に挟まれた三角地点に、かつて勝富遊廓(別名小佐世保遊廓)がありました。勝富遊廓の前身は、木風遊廓で、明治24年4月、勝富遊廓へ移転しました。全盛期には、部屋数が三十余もあるような豪壮な建物が建ち並んでいました。遊客の多くは海軍の上級士官でした。*1

勝富遊廓の中心部。この付近には、勝富遊廓の事務所や券番がありました。*2

「昭和十年代 佐世保市内地番図」*2 によると、通りに面して、高松楼、幸昇亭がありました。

勝富町は、傾斜地を造成し、半円状に形作られました。*3

【参考文献】

*1 池田和博:させぼの歴史を歩く(ライフ企画社,1996)P.177-P.179

*2 昭和十年代 佐世保市内地番図(佐世保市立図書館蔵)P.29

*3 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.74-P.75

塩浜町の歓楽街にレトロな飲み屋横丁があります。

太陽光が入る高い天井。

逆方向から見た看板の裏側には「毎度ありがとうございます」と書かれています。

空き瓶がディスプレイされているBAR。