今回は、新小岩(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

新小岩二丁目の住宅街。

児童公園の隣に大ゲートが出現します。

住宅街の中のラブホテル。

L字型の小路を抜けると反対側にもゲートがあります。

今回は、新小岩(東京都葛飾区)の町並みを散歩します。

新小岩二丁目の住宅街。

児童公園の隣に大ゲートが出現します。

住宅街の中のラブホテル。

L字型の小路を抜けると反対側にもゲートがあります。

鶯谷駅南口の前から言問い通りへ向かう坂道の下。

老舗とんかつ店「とん平」があります。開業は戦後だそうです。

カウンター席だけのこじんまりとした店です。とんかつはロースカツとヒレカツのみ。

ロースカツとライス、ビールを注文。

下谷1丁目の住宅街。

交差点の角に、古いコンクリート製の建物があります。1階には店舗。同じビルに質屋の看板が残っています。

建物の側面。

側面の窓の配置から、3階建ての建物であることが解ります。

鶯谷駅前の「ダンスホール新世紀」。

隣のビルの屋上に残る「銀星 PLAYSPOT GINSEI」のレトロ大看板。パチンコ店か何かだったのでしょうか。現在、「銀星」の店舗はビル内には見当たりません。

1Fにある歌謡曲カフェ。

鶯谷駅からの遠望。

鶯谷のラブホテル街は、駅前の言問い通りの南側が中心ですが、言問い通りの北側にも大規模なホテル街が立地しています。

敷地内に祠のあるラブホテル(写真中央に祠の屋根が見えます。)

メインの通り。

西側には、高層階のホテルが建ち並んでいます。

今回は、鶯谷(東京都台東区)の町並みを散歩します。

鶯谷駅南口の陸橋を渡った線路沿いに、木造三階建ての建物が連なっています。

飲み屋街。

スナックの入口。

シスタービル。

浅草橋5丁目にある「すし栄」。

握り寿司とビールを注文。

かつての「すし栄」は銀座数店舗あったそうです。

ピンクの看板が目印です。地元の方の話によると、かつては「ピンク寿司」と呼ばれ親しまれていたそうです。

蔵前橋通りの南側。浅草橋5丁目に、銭湯の鶴の湯があります。塀や建物の壁面は鮮やかな水色に塗られています。

鶴が彫りこまれた懸魚は見事です。

料亭の建物のような意匠。

入口。

レトロな建物が残っているおかず横丁。

理容室(バーバー)。

レトロなパーマ屋さん。

交差点の角の赤い建物の美容室。

浅草橋の北側。鳥越1丁目のおかず横丁。

看板建築の商店の建物など、昔の商店街の雰囲気が残っています。

銅板が貼れた重厚な感じの看板建築。

裏側からの眺め。

かつての花街があった柳橋一丁目。

篠塚稲荷神社の隣に、老舗やきとり店があります。

釜めしと焼き鳥。

焼き鳥定食と日本酒を注文。

かつての柳橋の花街は、墨田川沿いにありました。

「昭和37年の柳橋マップ」*1 によると、この通りの東側(写真左側)に、「料亭深川亭」「料亭子安」「料亭卯の木」「料亭はやし」「料亭津久松」「料亭柳水」がありました。

佃煮屋の「小松屋」のマーク

反対側(南側)から。

墨田川からの遠望。現在はビルが建ち並んでいます。

今回は浅草橋(東京都台東区)の町並みを散歩します。

かつての花街だった柳橋の路地に老舗寿司店が営業中です。

建物は道を挟んで、本店は2棟あります。

創業は、文化5年。

風情のある路地。

銀座線稲荷町駅近く。

銭湯の寿湯。

本格的な銭湯ですが、内部は改装されている部分もあって快適です。

入口。

東上野五丁目。繁華街からは離れた場所です。

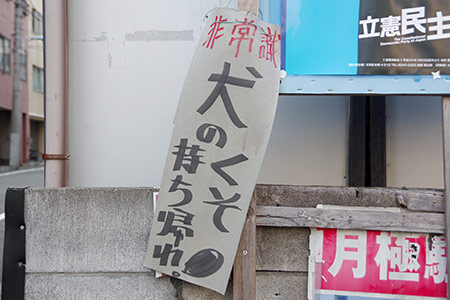

駐車場の脇に設置された犬糞看板。

ブロック塀は、犬がおしっこをかけやすい場所です。

非常識。犬のくそ!

上野6丁目の繁華街にはレンタルルームが数軒点在しています。最近、繁華街で多く見かける業態です。

1階がラーメン店。2階がレンタルルーム。

赤い看板のレンタルルーム

英語と中国語の看板。

上野公園通りを北へ進んだところにある老舗洋食店の「とうかい」。

洋食店のメニューはひとおり揃っています。

店内は質素ですが、非常に落ち着きます。

オムライスとビールを注文。オムライスは小ぶりながらも味は絶品でした。

下町風俗資料館の2階の特別展示(令和元年12月7日~令和2年2月24日)は、資料館が所蔵する「江戸風俗人形」の展示です。

吉原の妓楼「三浦屋」を再現したものです。檜細工師・三浦宏氏による建物(模型)は30年以上も前に制作されたものだそうです。*1

内所」と呼ばれる、妓楼の楼主の居間。

格子を組んだ「張見世」。

花魁。

上野公園にある台東区下町風俗資料館。

1階は大正時代の下町の町並みを再現した常設展示です。長屋の井戸端が再現されています。

物干し竿。

駄菓子屋の店内。

今回は、上野(東京都台東区)の町並みを散歩します。

JR上野駅ガード下にあるカレー専門店「クラウン」。王冠のマークが目印です。

開業当時の上野の写真なども飾られていて、歴史を感じます。

自販機で食券を買います。大盛りはダブルまで。チキンカレーはチキンカツではありません。

カツカレー大盛りにさらに大盛り券(1枚)とビールを注文。満足のボリュームでした。

眞金町1丁目の「よこはまばし入口」交差点の角にある酔来軒。

広東料理の店です。

名物の酔来丼は400円です。

酔来丼とビールを注文。

酔来丼は、チャーシューとメンマ、モヤシ、刻みネギがのっていて、からしを効かせた特性のタレをかけて食べます。

真金町の南側の三吉橋商店街。中村川に架かる三吉橋の上には、首都高速3号線が通っています。

「三吉演芸場」は、昭和5年12月25日の創業で、現存する演芸場では横浜最古です。

昭和初期、コークス製造業し、その熱を有効に使うために風呂屋を手掛けましたが、法令に規制されるようになり、劇場として利用することに着目しました。

入口。

真金町2丁目の旧遊廓街の北側の通り。中央に緑地帯を持つ道幅の広い道路です。

ラブホテルの建物。

入口には、フリータイムとSTAYの2つの看板。

古い看板。

今回は、真金町(神奈川県南区)の町並みを散歩します。

横浜橋交差点の東側に。スナックが建ち並ぶ通りがあります。

1軒屋のスナック。

3軒長屋のスナック店。

2軒が並ぶスナック街。

福富町に隣接する吉田町。「野毛おでん」のある通り。この通りの向こう側は伊勢佐木モールです。

老舗天ぷら店。

「登良屋」の暖簾

天ぷら定食と日本酒を注文。

今回は、福富町(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。福富町の商店街には、ハングル語の看板が密集しています。

韓国料理の店。

小料理店の看板もハングル語です。

美容室。

伊勢佐木通りの隣にある親不孝通りは、現在は風俗街となっていますが、その中に古いアパートが残っています。

玄関部分は、黄緑色のタイルで装飾されています。

建物側面のタイル。

黄緑色とピンク。

曙町4丁目の四つ角の古い住宅。

建物の角に目的不明のタイルの柱があります。昔、お風呂場などでよく使われていた丸玉石モザイクのタイプです。

ほぼ正方形の四角柱。

かなりの年数が経過していると思われますが、タイルの輝きは失われていません。

曙町の親不孝通り。

2階部分がレトロな感じです。

赤線建物を思わせるアール形状の庇。

白い円柱。

曙町の親不孝通りを西へ進んだ伊勢佐木町六丁目。

昔は左側にも飲食店が建ち並んでいました。※1

現在は、片側のみが残っています。

以前は、この写真の右手前のあたりに、黒い円柱を持つ建物が残っていました。※1

伊勢佐木モールのピアゴイセザキ店の角を曲がった先。

ここにある駐車場は、大衆酒場「根岸家」があった場所です。

「根岸屋」は、昭和21年5月、伊勢佐木町で営業を始めた大衆酒場でした。終戦後、 進駐軍のカマボコ兵舎からドラム缶詰で吐き出される残飯の中には、”牛肉もゴム製品も”いっしょくただった。これを選り分けて、”食べられる残飯”を野毛の「くじら横丁」などの闇市に雑炊用として提供していました。

まずは、パンパンたちがお店の上得意になり、そしてそして彼女たちを追って進駐軍の米兵たちが多く集まってきたほか、ヤクザ、愚連隊、ポン引きなどが割拠するたまり場として、その名を轟かせることになりました。

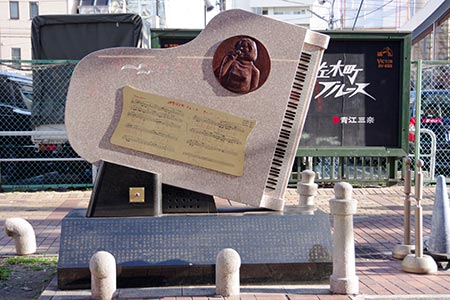

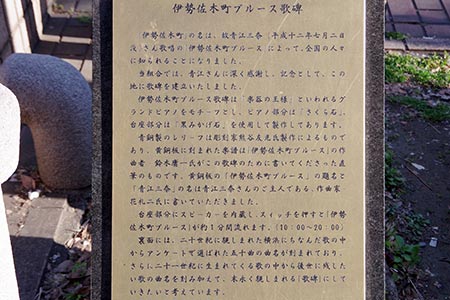

伊勢佐木町に、青江三奈さんが歌った伊勢佐木町ブルースの歌碑があります。

青江三奈さんは、横浜の「ナイトアンドデイ」というナイトクラブの歌手でした。*1

伊勢佐木町ブルースを歌った青江三奈さんは、当時、森進一さんと並んで、「ため息路線」として大きく売り出されました。*2

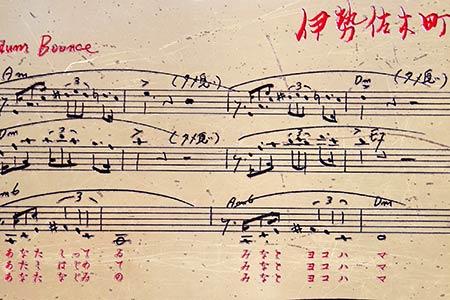

歌碑の楽譜には、冒頭の「あ~、あ~」の部分には、「ため息」と記されています。

伊勢佐木町ブルースのおかげで、伊勢佐木町の名は全国に知れわたることになりました。

歌碑の台座のボタンを押すと、内蔵されているスピーカーから、青江三奈さんが歌う伊勢佐木町ブルースが再生されます。

*1

【参考文献】

*1 松葉好市,小田豊二:横浜物語(集英社,2003)P.259-P.260

*2 鈴木則文:日本の映画とロックと歌謡曲(2007)

伊勢佐木町の長者町8丁目。

イセブラ小路と名付けられた小路があります。

気が付かずに通り過ぎてしまいそうなL字型の小路。

反対側の入口。

今回は、伊勢佐木町(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

伊勢佐木町通りを北西に入った通り。

昼間は閑散としています。

屋上には、国際クラブ「三千里」の大看板。

現在も高級クラブが営業中です。

JR根岸線石川町駅の西側。中村川の南側の住宅。

ビル型銭湯の小山湯。

階段を下りると入口です。反対側の入口にも通じていて、建物の両側から入れる構造になっています。

小山湯の木製看板。

JR石川町駅前の高速道路の向こう側は、ラブホテル街です。

まるでマンションのような外観のホテル。

老朽化が進んでいますが、近日中に建て替えが計画されているようです。

最近建てられたと思われる上層階に露店風呂が設置されたホテル。周囲はマンションが建ち並んでいますが、ホテルもマンションと同じような外観です。

今回は、石川町(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

JR京浜東北線の石川駅前にある老舗喫茶「モデル」。

内部はレンガで装飾されていて、歴史を感じさせます。

「モデル」のコースター。

年代物のレジ。

元町中華街の南側にある「恵びす温泉」。写真奥は首都高速です。

3階建てのビル。

赤い文字で「恵びす温泉」と書かれた看板。

階段を上った2階が銭湯です。

元町中華街の上海路の北端。

店名は長崎屋。

名物はラーメン、ちゃんぽんですが、実はオススメは「ちゃんぽん麺を使ったナポリタンです。

「昔ながらのナポリタン」とビールを注文。中華街で味わうナポリタンは格別です。

元町中華街の市場通りの北側。

中華街でよく見かける甘栗の店があります。

その隣にあるみやげもの店。

鮮やかなトタン建築です。

建物の後方から。

馬車道の繁華街。

交差点の角にあるアートビルは1階部分が広場になっている落ち着いた感じのビルです。

この1階に設置されてあったベンチは、白化粧のメリーさん※1 の指定席でもありました。

メリーさんを出入り禁止したビルが多かった中、アートビルのオーナーであり、かつてはビル1階に店舗を構えていた「アート宝飾」の代表、六川勝仁さんは、メリーさんを拒むことはしませんでした。

すでに、ベンチは取り外され、1階の「アート宝飾」の店舗は「スターバックスコーヒー」へと変わりました。

関内駅の南側の国道16号線沿のオフィス街。

神奈川中小企業センターのビルがある場所には、明治時代、新宿の遊女だったお倉が明治時代に開業した料亭「富貴楼」がありました。

お倉の才覚により、伊藤博文などの明治の元勲たちが集まり、富貴楼は、政治と経済の中心となりました。*3

桜木駅方向から。屋上が丸くなっているビルが、神奈川中小企業センターのビルです。

【参考文献】

*1 鳥居民:横浜富貴楼お倉(草思社,1997)P.9

今回は、関内(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

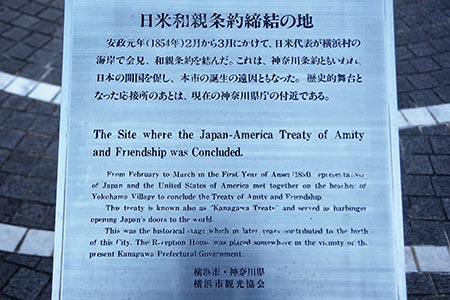

横浜港の大桟橋近くにある開港広場

ここに「日米和親条約締結の地」の碑があります。

日米和親条約(1854年締結)は、鎖国制度が破られた歴史的条約です。*1

4年後(1858年)には、タウンゼント・ハリスと日米修好通商条約が締結され、このときのハリスの要請により、外国人の相手を目的とした港崎遊廓が関内(現在の横浜球場付近)に開業されました。※1

1854年3月31日(安政元年3月31日)江戸幕府がアメリカ使節ペリーと横浜で締結し…

野毛の繁華街の南側。このあたりまでくるとっ少し落ちついた雰囲気の町並みになります。

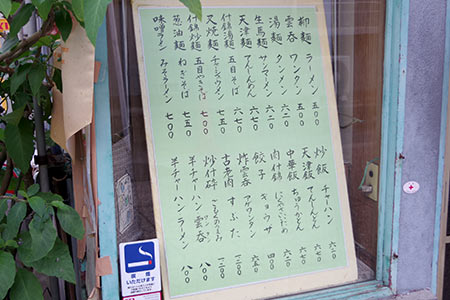

中華料理「萬福」。町中華の王道を行くような佇まいです。

メーニューは、すべて漢字表記が加えられています。

サンマー麺とビールを注文。

大岡川に沿って建つ都橋商店街の西隣の飲食店街の建物。

2階が居住部分です。

ビルの1階はのほとんどは飲食店ですが、1店舗だけ理容室があります。

レトロなドアと外壁。

野毛の中心部(野毛町一丁目)。

ラーメンの店 菊屋。

「看板による看板建築」と言えそうです。

隣に居酒屋「魂屋」。

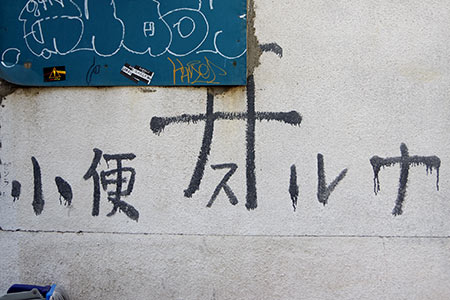

野毛町2丁目の繁華街。

飲み屋の多い小路です。

建物の壁に直接手書きされた「鳥居のマーク」と「小便スルナ」注意書き。

反対側から。

野毛の繁華街の中心部。四つ角にホテルがあります。ホテルのビルの1階には、串カツ店などの飲食店舗が入っています。

入口。

西側の小路のホテル側は、木製板塀になっていて、そこには昭和を感じさせるホテルの裏口があります。

ホテルの裏口。

野毛三丁目は、野毛の中心部からは西側へはずれた場所ですが、動物園通りには、飲食店が建ち並んでいます。

中央部に横丁の入口がある建物。

スナック店が密集するビル小路。

奥行のある建物です。

今回は、野毛(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

JR桜木町駅前には、戦前は桜川が流れていて錦橋~緑橋~瓦斯橋の間には、飲食物の露店小屋が発生していました。

石炭ビルと呼ばれていたビルがあったあたり。

桜川沿いの露店小屋の一部は、後にできた桜木町アパートに吸収されました。*1*2

この周辺は、カストリまたはクジラ横丁と呼ばれていました。

旧川崎宿の西端の日新町にある簡易宿泊所(ドヤ街)。

複数の簡易宿泊所が密集しています。

昭和28年に5軒の宿泊所が開業したのが始まりです。昭和35年には60軒になりました。

テレビ付き。

川崎南町の南側、貝塚二丁目の住宅街にある銭湯の「吉の湯」。

2つの建物(左側はコインランドリ)の間の通路の先が銭湯の入口です。

コインシャワー。

銭湯の建物は、道路の東側に面しています。

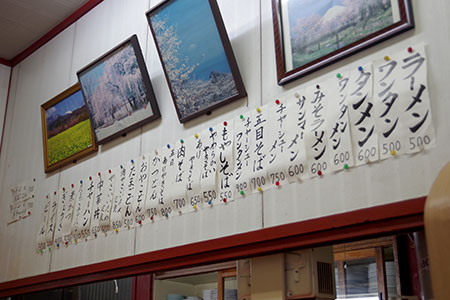

川崎南町の西側、市電通りの近く。数店舗の飲食店が散在する通りです。

ラーメンと書かれた大看板。

ラーメン中心のメニューです。

チャーシューメンとビールを注文。

川崎南町の北側の通り。

ストリップの川崎ロック座が営業中です。

レトロな大看板。nudetheater(ヌードシアタ)と書かれています。

建物側面の階段。

風俗店が散在する川崎南町にある小規模な飲み屋横丁。

小料理店など複数の店舗。

現在は、ほとんどの店舗が休業中のようです。

反対側。

かつて川崎宿の一部だった旧東海道沿いの通り(小川町通り)。この付近は、川崎遊廓があった場所です。

この付近は、小土呂新地と呼ばれ、大正11年には南町と呼ばれるようになりました。

江戸時代より飯盛女を抱えた旅籠屋は、風紀上問題が多く、明治35年、この地に移されました。

近くには「新地支」と書かれた電柱標識があります。

旧東海道から南へ入った場所にある南町公園。

ここにも「新地支」のプレートがあります。

旧東海道と駅前の大通り(新川通り)が交差する場所に、小土呂(こどろ)橋親柱の史跡があります。*1

親柱。

現在、小土呂の名は、交差点の名前に残っています。

小土呂バス停。

今回は、川崎南町(神奈川県川崎市川崎区)の町並みを散歩します。

チネチッタの東側にある商店街の名画通り。飲食店が建ち並ぶまっすぐな小路があります。

「名画通り商店会」の看板。

和風の飲食店。

まっすぐに伸びる側溝。

旧東海道川崎宿の通りに面したところに、「東海道かわさき宿交流館」があります。

3階と4階が展示室。

川崎宿の模型。ねずみ色の屋根は瓦屋根、茶色の屋根は茅葺き屋根を表しています。

江戸時代の雰囲気がよみがえってくるようです。

他に、幕末の安政4年(1857)に、アメリカの初代駐日総領事ハリスが宿泊した万年屋の展示などがあります。*2

今回は、川崎(神奈川県川崎市川崎区)の町並みを散歩します。

川崎市街を東西に横断する旧東海道。江戸時代は宿場町として繁栄しましたが、現在はその面影はありません。

現在の本町一丁目付近には、川崎宿を示す掲示が多く設置されています。

遊女の墓のある宗三寺周辺には、平旅籠の他に、飯盛旅籠も多く散在していました。*1

本陣近く。この付近も飯盛旅籠がありました。*1

権田原バス停の近く。

権田原のハッテンバの第一エリアだった公衆トイレは、最近リニューアルされたようです。

権田原の地名を冠した公衆便所です。

JR信濃町駅前の歩道橋から、権田原公衆便所方面への遠望。

JR信濃町駅を下車し、外苑東通りを南へ進むと、「権田原(ごんだわら)」の交差点があります。交差点の角には交番があって、交差点の北東側に、明治記念館。南東側に東宮御所、西側に明治神宮外苑が立地しています。

かつて、このエリアは、「権田原」という名のハッテンバでした。ハッテンバとは、ある一定の場とか施設が時間帯によってその機能を変質させられ、男性の同性愛者の性行動をうながす場となっているところを指しています。そこは、公園であり、公衆便所なのですが、夜になるとどこからともなく集まってくる男たちによって、開放的な性行動の場に変質させられました。権田原のハンテンバのエリアは、第一エリアから第三エリアと呼ばれる三ヶ所があって、その最盛期は、1961年から1971年までの10年間でした。第一エリアは、権田原バス停近くの公衆便所、第二エリアは、明治神宮外苑の森の入口の公衆便所で、第三エリアは、第二エリアの南側の前方の小公園でした。*1

1964年、東京オリンピック開催のため、第一エリア周辺が道路整備事業の対象区域となると、人々は向かい側の第二エリアに移動しました。やがて第二エリアも柵がめぐらされ、入口が閉ざされてしまうと、人々は第三エリアに移動しました。

ところが、第三エリアに隣接した都営住宅の住民の騒音拒否運動の抵抗にあい、住民の都への働きかけによって、東京都公園管理事務所は、夜間は閉門の措置をとったため、権田原のハッテンバは消滅しました。*1

現在も、そのためか、夕方16:30以降、公園の門は閉ざされます。

【参考文献】

*1 現代風俗研究会:現代遺跡・現代風俗91(リブロポート,1990)P.168-P.175

信濃町駅前の駅ビルの「味の名店街」には、歴史のある飲食店が集まっています。

地下1階の老舗カレー店。

メニューは、ポークカレー(並、中、大)のみです。

カレー(大)とビールを注文。キャベツは食べ放題です。

今回は、信濃町(東京都新宿区)の町並みを散歩します。

信濃町駅北口にそびえるトーシン信濃町駅前ビル。

1階には、レトロ感漂う名店街の入口があります。

「地下街入口」の看板

飲食店の名店の名が並びます。

たくさんの公衆トイレが整備されている飲み屋街の「塙山キャバレー」ですが、一方で、小便禁止看板もあちこちに建っています。

立小便の標的になりそうな空地。

赤文字の部分はかすれています。

中央の広場の看板。

塙山キャバレーの飲み屋街。トタン建築の店舗が建ち並びます。

国道沿いに隣接して、建物が弧を描いています。

塙山キャバレーには、トイレが数か所あります。

女性用トイレもあります。

常陸多賀駅の南西約1km。国道6号線の交差点「塙山十字路」。

交差点の角に飲み屋群が忽然と姿を現します。

飲み屋群は、「塙山キャバレー」と呼ばれているようです。

交差点の南東側の一画にトタン建築の飲み屋が密集しています。

常陸多賀駅の駅前の商店街の裏側。この付近はスナックや風俗店が散在するエリアです。

レトロな感じの風俗店ビル。

入口。

道を挟んだ向かい側の店舗。

今回は、常陸多賀(茨城県日立市)の町並みを散歩します。

JR常磐線常陸多賀駅前の商店街にあるひかり食堂

大衆食堂です。

レトロな店内。

この店の名物「背脂ラーメン(麺大盛り、野菜増し、ニンニク有り)」とビール(大瓶)を注文。

盛りの大きさには驚愕です。麺とスープにたどり着くまでは、野菜炒めを食べている状態です。

旭町が花柳界として賑わい始めたのは、大正4年頃からで、助川駅(現在の日立駅)の周辺には、旅館、料理店、芸妓置屋が出来、この辺一帯は、海水浴場と共に、日鉱・日製社員等の憩いの場所となりました。三業組合ができて本格的な三業地として世に知られるようになったのは昭和4年頃から7年にかけてでした。*1

日立三業組合があったあたり(写真右奥)*2 は、現在は駐車場になっています。

明治時代からあった旅館「天地閣」は、現在はホテル「天地閣」になっています。

天地閣の北側(写真手前)には、割烹旅館「うめかわ」がありました。*2

天地閣脇の路地。

今回は、日立(茨城県日立市)の町並みを散歩します。

日立駅の南側の海岸沿い(写真奥)は、かつては行楽地で、旅館や料亭が建ち並ぶ賑わいのある町並みでした。

改札口を出たところに、昔の日立の写真が展示されています。

昭和14年の助川新道通り(現在の日立銀座通り)の様子。

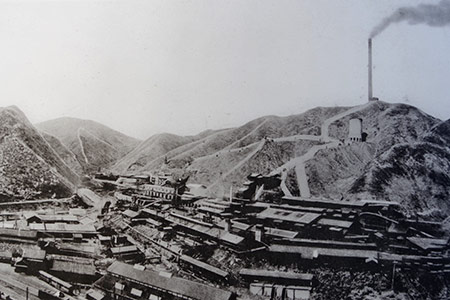

日立鉱山で使用する機械の修理製造部門から日立製作所が誕生し、その後の日立市の発展を支えました。

下館の稲荷町にある映画館の「シネマ1」。

遠くからでもこの看板を見つけることができます。

入口とチケット売り場。

大映映画の系列だったのでしょうか。

しもだて美術館の北側にある老舗の蕎麦店。

屋号は「三代目 塙屋」。歴史を感じさせます。

まずは、日本酒を注文。

蕎麦は独特の細麺です。

羽黒神社の東側の住宅街。レトロな食堂がある通りです。

銭湯の松の湯。

本格的な宮型銭湯とは言えませんが、入口部分に唐破風のようにデザインされた庇。

現在は休業中のようです。

煙突。

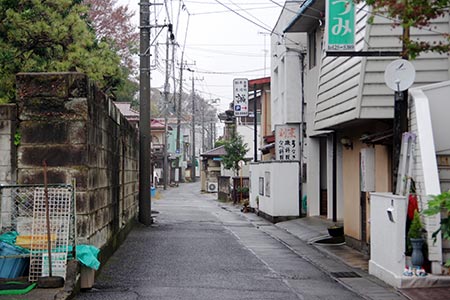

稲荷町の旧花街。料亭があった通り(写真奥)※1から路地を入ったところ。

趣きのある建物。

看板建築です。

従業員募集の貼り紙

下館の羽黒神社※1 の東側に位置する稲荷町は、かつては繁華街でした。*1

この付近に大きな料亭の建物*2 がありました(写真右側)が、現在は取り壊されています。

崖の上からの遠望。

反対方向(南側)から。

下館の高台の商店街。

見事な看板建築の「中澤時計店」の建物があります。

パラペット部分には、時計が埋め込まれています。

中央部分には、中澤時計店の看板。

背面から。

今回は、下館(茨城県筑西市)の町並みを散歩します。

羽黒神社周辺は、大正のはじめごろ(1913)に待合や料理店ができ、稲荷町の繁華街が開発されまでの間、賑わいました。*1

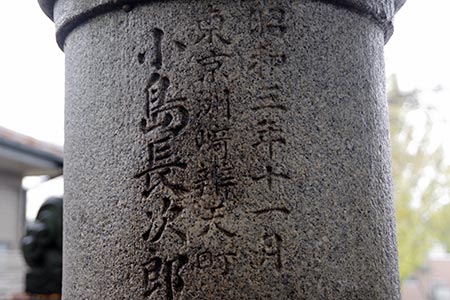

羽黒神社の鳥居。

御大典記念。

洲崎遊廓楼主の小島長次郎*2 が寄進した燈籠。昭和天皇の御大典(昭和3年11月、即位の礼)のときです。

今回は、玉戸(たまど、茨城県筑西市)の町並みを散歩します。

JR線水戸線の下館駅の東隣の玉戸駅から国道50号線を西へ約1Km。国道沿いに2階建ての建物があります。

1階はスナック街です。

東端には、マッサージ店の看板。

東側から。

藤沢市の本町四丁目の永勝寺に、藤沢宿があった頃の遊女の墓があります。

この寺内の小松屋の墓地には奉公人である下男、抱え女の墓石が、家族の墓石(写真左奥)より一段低い位置に並んでいます。*1

飯盛女の墓石の数は39ですが、これらの没年を調べると、41年間に、39人の飯盛女が死亡しています。飯盛女の生命をむしばんだ原因は瘡気(梅毒)と、それの余病でした。*1

墓石には、施主小松屋の名前と遊女の俗名が彫られています。

藤沢駅北口の小路。

札幌ラーメンの店「こぐま」があります。

店内には、木彫りの子熊。

名物の牛乳ラーメンを注文。

マンションが林立する藤沢の繁華街跡の西側。

道路沿いに2階建ての飲食店ビルがあります。

飲食店は1階と2階の両方にあって、ビルの入口中央には2階への上る階段があります。

レトロな看板。

以前は、両側に和風スナックや小料理屋が並んでいましたが、現在、片側にはマンションが建っています。

いざかや「ひよこ」※1は、小鳥の街にも同じ屋号の店舗がありました。こちらに移転してきたのかもしれません。

サロンの看板。

かつての藤沢の歓楽街の中で、唯一残っている飲み屋街です。

藤沢のかつての歓楽街は、現在は多数のマンションが林立する町並みに一変しています。

スナック街の「小鳥の街」※1、「湯房ふじさわ」※2などがあった場所は、駐車場になっています。

仙成旅館と和風スナックが建ちならんでいた場所※3 もマンションに建て替わっています。

かつての面影はありません。

今回は、藤沢(神奈川県藤沢市)の町並みを散歩します。

駅の北側。藤沢銀座通りから50mぐらい入ったところにある飲食街。

2006年に訪れたとき※1 と比べかなり荒廃が進んでいます。

店舗の内部は意外と綺麗です。

この飲食街の北側にはスナックが営業中です。

長崎市街の「中央橋」バス停。名前の通り長崎市の中心地にある橋です。

バス亭「中央橋」に設置されている白ポスト。

有害図書類回収ポスト。

丸型です。

長崎市街の思案橋近くにある「ツル茶ん」。

大正14年創業の老舗喫茶店です。

名物はトルコライスです。

ミルクセーキ。

長崎市街の思案橋横丁※1 にある中華レストラン「よこはま」。

創業60年だそうです(店の看板より)。

長崎チャンポンは、明治時代、長崎に住んでいた中国人たちによって作られ、中国からの留学生たちに栄養がありしかもボリュームもあるので大変喜ばれていました。その後、長崎ならではの新鮮な山海の幸と工夫が加えられて、長崎中に広まり、長崎の郷土料理として育ちました。※1

「よこはま」のネオン塔。

銅座町の繁華街に、「シバヤンジ通り」と名付けられた飲み屋の路地があります。

銅座付近には以前、芝居小屋が点在しており、当時の人は「芝居小屋の地」を「シバヤンジ」と呼んでいたそうです(案内看板より)。

路地はL字型に曲がって続いています。

反対側(西側)から。

夜の様子(上の写真と同じ場所)。

長崎市街の銅座町の繁華街。「永見徳太郎通り」と名付けられた通りがあります。

通りの奥まった場所。

側溝のある塀。

小便禁止の貼り紙。

数年前まで、この付近にあった銅座市場は、現在は解体され、市場の下の動座川が見える景観になっています。

川の両脇の建物は残されたままです。

銅座川。

逆方向から。

長崎丸山町から船大工町へ通じる小路。

階段を下りながら角を曲がっていきます。

風情のある石段。

反対方向から。

今回は、長崎丸山(長崎県長崎市)の町並みを散歩します。

かつての遊廓だった丸山。寄合町に玉泉神社があります。

この玉泉神社の南側と東側には、遊廓時代からあった石塀が現在残っています。

南側の石塀。

東側の石塀。

マタロス休息所※1 が発展して出来上がった稲佐遊廓。現在はその名残はありません。

遊廓の東側のメインの通り。亀姫楼、玉姫楼、三好楼、二見楼、支楽楼、千歳楼、明月楼が道の両側に建ち並んでいました。*1

旅館松月

逆方向(東側)から。

国際親善の女傑と言われた「稲佐お栄」※1 の本宅は、旭町から稲佐山への急斜面を上ったところにある鳥岩(からすいわ)神社の近くにありました。*1

当時、日露戦争において旅順のロシア軍が降伏し、ステッセル将軍(旅順要塞地区司令官)は捕虜として長崎に到着。お栄宅に滞在しました。*1

お栄本宅跡の敷石。*1

鳥岩神社からの遠望。

幕末から日露戦争の前年(明治36年)までは船津浦・稲佐郷はロシア海軍士官の止宿地域で「ロシア村」と呼ばれていました。*1

ロシア村の案内板。

平戸小屋郷異国人休息所*1 があった場所(写真右側)。

女傑、稲佐お栄が建てたホテル「ヴェナス」跡地。

ロシア語を話せるお栄は、女実業家、社交界の花形として君臨し、ホテルル・ヴェスナを建設。幕僚たちの酒宴とダンスの歓楽の宿場となりました。*2

今回は、長崎稲佐(長崎県長崎市)の町並みを散歩します。

長崎湾に近い旭町には、古くからの商店街があります。

似たようなデザインの店舗が連なっています。

美容室の部分だけが看板建築です。

長屋風の商店街の1階の美容室。

遊廓街だった戸町一丁目の通りにある理容室。

「調髪館」と書かれています。

入口のドアには取っ手が斜め取り付けられています。

水色の窓枠。

遊廓跡と思われる木造3階建物※1 の隣にある2階建ての木造家屋。

こちらも奥行のある建物です。

町屋風の建物。

2階部分。

華やいだ雰囲気です。

戸町一丁目の海岸一帯は昭和初期までここは遊廓地帯で、狭い道を挟んで木造三階建てを主とした大きな家が二十軒ほども競い建っていました。*1

現在もその名残と思われる木造三階建ての建物が残っています。

かつての雰囲気と名残を感じます。

奥行のある建物です。

高台の上る道路の途中から。