戸町一丁目の旧繁華街は、丸い半島の形状に合わせて、道路が弧を描いています。

3階建ての店舗。

道路の形状に合わせて建物もカーブしています。

国分町近くにある造船所。

戸町一丁目の旧繁華街は、丸い半島の形状に合わせて、道路が弧を描いています。

3階建ての店舗。

道路の形状に合わせて建物もカーブしています。

国分町近くにある造船所。

今回は、長崎戸町(長崎県長崎市)の町並みを散歩します。国道交差点からほんのわずかに歩いたときにかかる鶴見橋から戸町港が見えます。

中小の造船所があります。

小菅修船場跡。船を乗せて曳揚げる台の形状から「そろばん」ドックと呼ばれました。

高台から見た戸町港。写真奥は女神橋です。

小城の旧遊廓のメインの通り。

通りの奥(北側)に、娼婦達が参ったお稲荷さんがあります。

煉瓦が使われています。

お稲荷さんの周囲は、堀で囲まれています。

現在は、住宅街となっている住ノ江遊廓跡に、1軒だけ、当時の三階建ての妓楼の建物が残っています。*1

遊廓の面影を残す塀。*1

玄関付近。

北側に隣接する敷地にも立派な塀が残されています。

住ノ江遊廓の開業は大正9年11月3日で、八軒の遊廓が軒を並べてどの遊女屋も5~10人の娼妓を抱えていました。*1*2

メインの通り(北側から)。写真奥は住ノ江橋です。*3

東側に入ったところには、検査所がありました。*3

六角川の堤防から旧遊廓地の遠望。

六角川の河口の住ノ江港は、かつては石炭で栄えた貿易港でした。*1

現在は漁港になっています。

住ノ江橋。

住ノ江橋の東側(写真左奥)には、住ノ江遊廓がありました。*1

今回は、小城(佐賀県小城市)の町並みを散歩します。

JR唐津線小城駅の北側の通りは、スナックが散在する住宅街になっています。

スナックと割烹料理店。

この付近には、映画館の桜座がありました。*1

桜座があった敷地の隣に建つスナック。

キムチ横丁※1 の中央。通路が交差するあたりに公衆トイレがあります。

広々としたトイレ。

男子小便器の中国語の貼り紙。漢字から、だいたい意味は想像がつきます。

「文明にとっては大きな一歩だ。」

東上野2丁目の「キムチ横丁」と呼ばれるコリアンタウン。※1

2棟の建物の間が生活通路になっています(南側より)。

ディープな雰囲気の通路。

逆方向から。

横丁の中央部。通路が交差するあたりに公衆トイレがあります。

今回は、上野(東京都台東区)の町並みを散歩します。

JR上野駅近くのガード沿いの繁華街。

大人のコンビニ店があります。

つい、見上げてしまう大看板。

入口のマネキン。マリリンモンローでしょうか。

JR板橋駅の北西側は飲食ビルが密集する繁華街です。

1階が飲食街の入口になっているビル。

通路はL字型になっていて続いています。

反対側の出口。

志村坂上の城山通りを西へ進むと、銭湯の「熊の湯」に行きつきます。

前面部分は改装され、「湯ーとぴあ熊の湯」という名称になっています。

西側から見た外観。後方部分は昔のままの建築が残されています。

東側から。

板橋の台地の上の志村坂上に対し、その北側の台地の下には、坂下、東坂下という地名があります。

その坂下1丁目の交差点の北東にある「坂下マーケット」は、看板に書かれている通り、かつては、精肉、鮮魚、青果、食料品、酒類、蒲鉾、菓子類の店が並ぶマーケットだったようです。現在は、入口付近の精肉店とリサイクルショップが営業中です。

マーケットの中央の通路。

かつての鮮魚店の名残。

反対方向(北東側)の入口。マーケットはL字型になっています。

都営三田線の志村坂上駅で下車。城山通りを100mほど進んだところにある1階に立喰いそば屋のビル。

立喰いそば屋脇に、通称「トンネルマーケット」と呼ばれる商店街があります。

ビルの1階の商店街は、さらに奥のビルへと続いています。

いつくかの連なったビルの1階が長い商店街になっています。

志村坂上駅から南へ800m。

住宅街の中にある大衆食堂。

暖簾に書かれているとおり、「大衆食堂」と言える店内。

かつ丼とビールを注文。

中山道から、南へ10分ほど歩くと「遊座大山商店街」の入口です。

商店街を歩いていると、やきとりのいい匂いが漂ってきます。

やきとり、鳥レバー、すなぎも、鳥かわ、つくね、すべて110円です。

やきとり5本と日本酒を注文。

スーパー「ライフ」(板橋宿の本陣跡)の先の十字路はかつての宿場の中心地で、ここから右(東)に向かったところに、文殊院があります。本堂の浦の墓地に宿場女郎の墓があります。*1

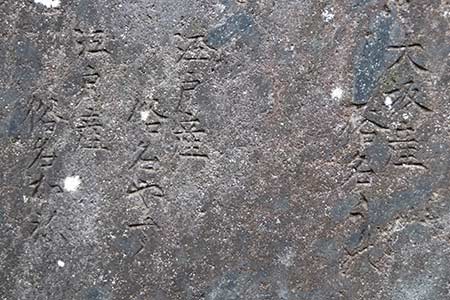

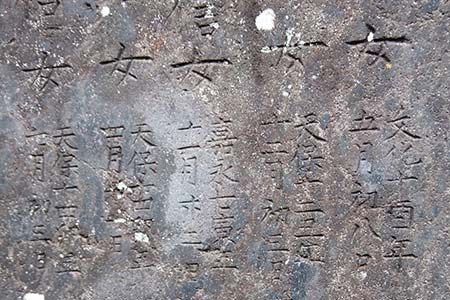

平尾宿の大盛川楼主が建て、正面が家族、側面が遊女の墓と説明が書かれています。

正面。「大」「盛」の文字が読み取れます。

側面の遊女の名。戒名の下に、俗名が彫られています。出身地が〇〇産と表現されています。*1

大阪産 俗名 うの

江戸産 俗名 やす

江戸産 俗名 かね

墓石には、文化、天保、嘉永などの年号が刻まれています。

今回は、板橋の町並みを散歩します。

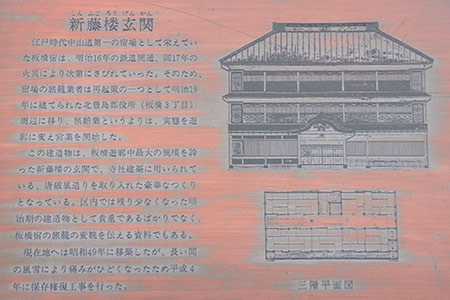

旧中山道沿い(現在は商店街)の中程。板橋遊廓最大と言われた新藤楼は、明治16年の開業で昭和10年頃まで営業していました。新藤楼があった場所には、現在はマンションが建っています。

新藤楼の玄関部分の遺構は郷土資料館 ※1 に移築・保存されています。

新藤楼の建物は、昭和47年まで都病院の建物として残っていました。現在のマンションの1階には、同名の屋号の写真館が営業中です。

旧道をさらに西へ進み、王子新道を超えたあたりにも妓楼がありました。

逆方向から見たところ。

京成電鉄谷津駅近くにある谷津公園。公園の奥には「谷津バラ園」があります。

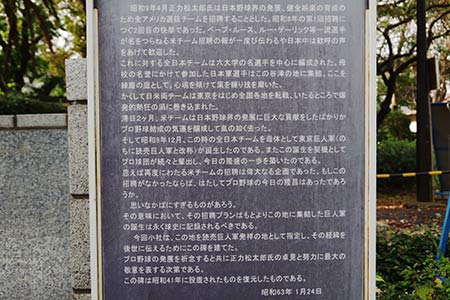

バラ園の入口脇にある「読売巨人軍発祥の地」の碑。

川上哲治、長嶋茂雄、王貞治氏など、往年の名選手の手形が並べられています。

この場所にあった谷津球場から日本のプロ野球は始まりました。

今回は、津田沼(千葉県習志野市)の町並みを散歩します。JR津田沼駅の西側。JRの線路と御成街道ど斜めに交差する地点に、ラブホテルが建っています。ビルの前面が広告スペースになっている狭小建物です。

突端部分に入口。狭小建物の特徴※1 です。

入口を廻り込むようにして裏側へ回る通路があります。

地元の人のみが利用するホテル裏側の通路。写真右側のフェンスの向こう側はJRの用地です。

成増駅から練馬駅行きのバスに乗って約10分。埼玉県和光市の白子川に近い場所に銭湯の「浩乃湯」があります。

昭和レトロな銭湯です。

玄関。

内部も昭和レトロです。

板橋区赤塚5丁目にある板橋区立郷土資料館。入口に旧板橋遊廓「新藤楼」の玄関部分がここに移築、展示されています。

玄関部分のみですが、かなり大きな遺構です。

銅板の説明書き。

唐破風の屋根の中央の意匠。

成増駅の南西側の旭町三丁目。ここからは練馬区です。川越街道から南へ少し入ったところに、小規模なスナック街があります。

スナック星。

四つ角のスナックビル。

白い壁のスナック店。

成増駅南口駅前のすずらん通り。古くからある商店街です。

すずらん通りにある成増マーケット

昭和な空間が残っています。

飲食店が営業中です。

成増駅前の立ち食いそば屋の「どん亭」。

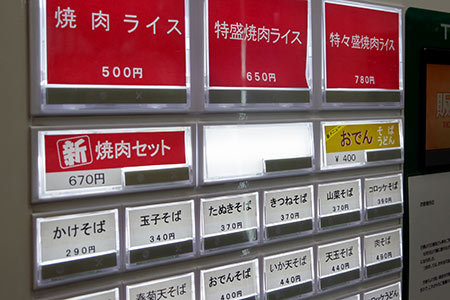

名物は、焼肉ライスです。

券売機には、各種そばのボタンが並びますが、上部に焼肉ライス、特盛焼肉ライス、特々盛り焼肉ライスの大型ボタン。

焼肉ライス(普通盛り、500円)を注文。普通盛りでありながら、このボリュームです。

今回は、成増(東京都板橋区)の町並みを散歩します。

成増駅南側は、駅前の繁華街です。

現在、成増会館がある場所には、映画館の成増国際劇場がありました。

踏切を渡って、線路沿いを北西方向へ進んだあたりには、映画館の「成増東映」がありました。

近くには、「成増北口商店街」のゲートがありますが、商店街らいしい雰囲気はありません。

八王子駅前のビル。

純喫茶「田園」は、このビルの2階にあります。

レトロな店内。一人でものんびり過ごせます。

クリームソーダを注文。

八王子の中町東側のエリアでは花街の風情が復活*1*2 していますが、西側はスナック街になっています。

南側の富士見通りに近いあたり。

韓国パブとフィリピンスナック。

逆方向(北側)から。

料理屋「すゞ香」*1 の北側。

黒塀に囲まれた置屋の「ゆき乃恵」。

建物脇の柳の木。

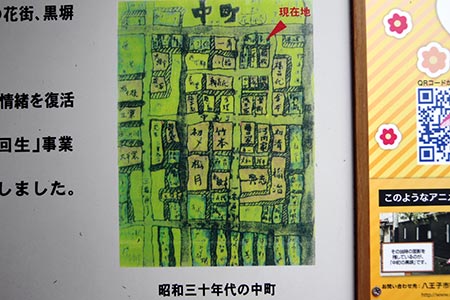

近くには、昭和30年代の花街の地図が掲示されています。

今回は、八王子(東京都八王子市)の町並みを散歩します。

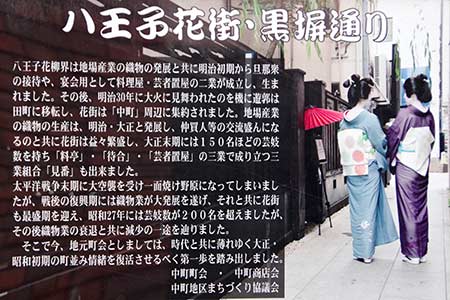

かつて、織物業で栄えた八王子には、明治時代から花街がありました。現在も現役の花街として、中町には、料理屋が営業中です。

近年、黒塀が整備されるなどして、花街の風情が復活しました。

「すゞ香」は、当時の芸者衆の待合だった建物を改築したもので、今でも当時の面影が残っています(「すゞ香」の張り紙より)。

「八王子花街・黒塀通り」の説明書き。

大宮公園の園内にある動物園・遊園地。

遊園地(児童スポーツランド)。

動物園が隣接しています。

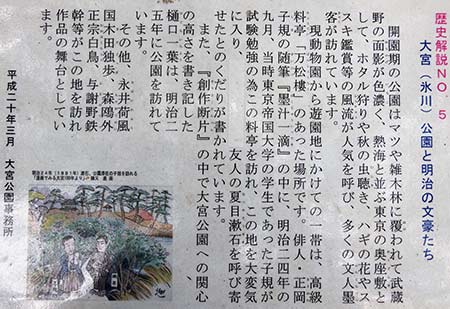

現在の動物園から遊園地にかけての一帯は、高級料亭「萬松楼」があった場所です(案内板より)。

萬松楼は、敷地内に鉱泉を掘り当てたことから明治二十一年に開業した料亭・旅館です。明治二十四年十月には正岡子規と夏目漱石が滞在しました。*1

「大宮公園」は大宮駅の東北、約1.5kmに位置しています。明治6年の太政官布達を受け、明治18年に氷川公園の名称で誕生しました。*1

木々に囲まれた美しい公園です。

「ブラタモリ」でも放映された料亭跡の庭石。

明治四十三年に、大宮公園に三業組合が組織されました。*2

「含翠楼(がんすいろう)」は、氷川公園開設当初(明治18年)に建設されました。

含翠楼の建築費は、吉田県令の機密費(本庄、深谷の遊廓から徴収された税金)により賄われました(案内板より)。

大宮の南銀座*1 の裏通り(線路沿い)。かつては風俗店だったと思われる電飾看板が残るビルがあります。

その隣にある「明朗会計」の大看板。

ビルの脇の路地。

ビルの表側。このビル全体が明朗会計店です。

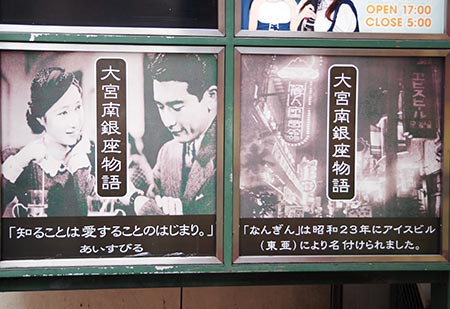

大宮の南銀座。南銀座通り、ナンギンの通称で知られる繁華街です。

奇抜なデザインのアイスビル。

バーや居酒屋が入居しています。

「なんぎん」の呼び名は、昭和23年にアイスビルにより名付けられました。

今回は、大宮(埼玉県さいたま市)の町並みを散歩します。

大宮駅東口の高島屋裏の通り。

アパート風の建物の1階にある食堂。

食事処「多万里」。

ラーメン(大盛)とビール(中瓶)を注文。

文京ふるさと歴史館の民家。門の左右に明治と森永、2つの木製牛乳箱が取り付けられています。

明治の牛乳箱。

側面に金属製の蓋がかぶさっていて、鍵穴が見えます。鍵付きの牛乳箱は大変珍しいです。

森永の牛乳箱。こちらも横蓋の部分に鍵穴が見えます。

菊坂の商店街。

コロッケで有名な「まるや肉店」。散歩をしていると、コロッケだ食べたくなります。

揚げたての「菊坂コロッケ」は120円。たくさん並んでいます。

菊坂コロッケ2個とハムカツ1枚を購入。

菊坂通りを北への登りきったところにある老舗旅館「鳳明館」。

本郷には、昔ながらの旅館が残っています。そのほとんどは、東大の学生目当てに始めた下宿屋が発端と言われています。*1

道路を挟んだ向かい側にある別館。

別館の玄関。

本郷界隈の旅館の大方は、岐阜県出身の種田一族と小池一族が興したものらしい。「鳳明館」の創業者も小池英夫という人で、昭和11年に、現在の「鳳明館」(本館)で営業を始めました。*1

菊坂の樋口一葉旧居跡。このあたりは、古い木造建築が多く残っています。

樋口一葉も使ったと言われる井戸。

現在は、防火用水として使われています。

逆方向から井戸のある方向の眺め。

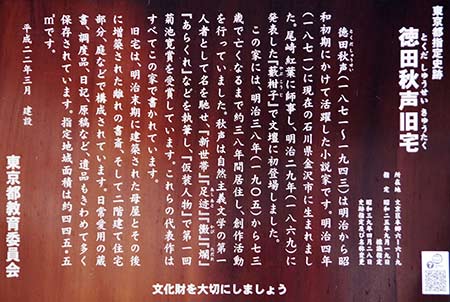

白山花街があった場所から南東方向へ約500m。徳田秋声の旧宅跡があります。

徳田秋声の「縮図」は、白山花街が舞台となりました。*1

案内板。

東京都の史跡に指定されています。

白山花街があった白山一丁目の南側の通り。

銭湯の富士見湯があります。

現在は、一時的に休業中です。

手書きの看板。

今回は、白山(東京都文京区)の町並みを散歩します。

旧白山花街の中心部の通り。花街時代からあった染物屋「伊勢屋」は現在も営業中です。

「伊勢屋」の脇の石畳の路地。

料亭だったと思われる木造家屋。

この付近には、料亭が密集していました。*1

小田急線の東北沢駅近くにある煙突のあるビル。

マンションの建物の1階は銭湯の石川湯です。

入口。

風情のある暖簾。

鈴なり横丁(写真右手前)の北側の一画。写真左側は茶沢通り。

1階は飲食店、2階が居住スペースです。

スナック店。

茶沢通りに面したスナック店。

今回は、下北沢(東京都世田谷区)の町並みを散歩します。

鈴なり横丁は、「演劇の街」下北沢のランドマークです。

鈴なり横丁(ザ・スズナリ)は、1969年(昭和44年)築、木造二階建ての”鈴なり横丁”は一階が飲み屋、二階がアパートという造りで、そこにさらに劇場が造りこまれました。*1

横丁の内部

1階の飲食街。

登戸駅の北西側にある旅館「新雪」。

落ち着いた感じの和風旅館の佇まいです。

「ご休憩」もあります。

もう一つの入口。

登戸駅前の商店街※1 にある老舗蕎麦店「更科」。

昭和29年創業で、2011年3月に店内改装しました。*1

窓には、日本酒の瓶が並べられています。「お燗酒が飲める店」。

天ぷらそばとビールを注文。

は、駅前ロータリーの部分は、再開発によって出来た空間です。

「登戸区画整理 駅前店舗」。

飲食店が入る建物が2棟が建ち並んでいます。

1階の通路部分。

今回は、登戸(神奈川県川崎市)の町並みを散歩します。

登戸駅周辺は、現在、西口側を中心に再開発が進められています。写真の南口周辺には昔ながらの商店街が残っています。

古い木造家屋の建物も残っています。

北側へ回り込んだところに連なる看板建築。

居酒屋とフィリピンパブ。

横浜線古淵駅から徒歩約10分。

昭和四十一年創業、町田で一番歴史ある銭湯です。*1

昔ながらの銭湯の風情のある煙突。

平成二十八年十二月、リニューアルオープンしたそうです。*1

銭湯でありながら、スーパー銭湯のような近代的設備です。

仲見世商店街※1 の奥まったところにある、ラーメン「七面」。

レトロな看板。

昔ながらの東京ラーメンです。

塩ラーメン(大盛)とビールを注文。

仲町商店街の入口のすぐ左隣りにある「仲見世飲食街」

スナックもあるようです。

飲食街の奥の洗い場。

反対側の入口。商店街とつながっています。

町田名物の仲見世商店街。

「西のアメ横」と呼ばれています。

生鮮品も充実しています。

反対側の出口。

かつて、ちょんの間「田んぼ」があったあたり。

現在も看板が掲げられています。

パトカー駐留警戒所。

英語でも書かれた看板。

今回は、町田(東京都町田市)の町並みを散歩します。

通称「たんぼ」と呼ばれるちょんの間があったあたり。※1

ちょんの間の建物が場所は、現在は駐車場になっています。

逆方向から見たところ。

以前は、道路側から建物を見ることができましたが、現在はマンションやビルが建ち並んでいます。往時の面影はありません。

本厚木駅南口から徒歩10分。

ホルモン亭大ちゃんは創業40年。昭和の雰囲気をたっぷり残しています。*1

ホルモン大ちゃん。

ホルモンが中心のメニュー。飲み物も充実しています。

昔ながらの炭火です。

厚木の芸妓の存在は、江戸末期にはあったとされ、江戸時代中期以降の大山参りの隆盛に伴い、遊興の地となりました。戦後、昭和29年には、「厚木三業組合」が結成されました。*1

厚木花街のあった寿町一丁目。北側の通りは飲食街になっています。

寿司屋や居酒屋が建ち並びます。

道がカーブしている場所。

料理屋と思わわれる屋号が残るお宅。

1970年代、厚木の料亭街には、芸者が150人ほどいました。*2

昭和30年代まで、厚木は、鮎漁と養蚕という観光・産業に支えられ、多くの料亭に出入りする芸者衆は、最盛期には100人近くを数えました。*1

昭和15年の花柳街の地図によると、この通りの両側には、料理屋が建ち並んでいました。*1

花柳街跡地の飲食店。

家紋が描かれた塀。

今回は、厚木(神奈川県厚木市)の町並みを散歩します。

小田急線本厚木駅から北へ300m。1階の餃子店と生花店が入る商業ビルがあります。

近代的な横丁建築です。

入居しているテナントのほとんどは、風俗店です。

反対側の出口。

浅草1丁目の雷門通り。

永井荷風が通い詰めた「尾張屋本店」。

明治3年の創業以来、人気を保ち続けています。

「柏なんばん」を注文。

浅草寺病院の北側。浅草3丁目5−7のあたり。この付近には、料理屋が建ち並んでいました。

現在の浅草一文別館のあたり。

料亭「都鳥」。

新しいビルに建て替わっています。

浅草花街の風情が残る通り。

明治十一年の創業の老舗料理店の一直(写真左手前)*1 は、「全国花街めぐり」*2 にも登場する老舗です。

道を挟んだ反対側にある料亭の「桜の家」。

風情のある玄関。

木々に囲まれています。

浅草花街の歴史は古く、参詣客を集めた浅草観音の門前の茶屋に由来し、その時代は、明暦年間(1655~1657)にさかのぼります。*1

浅草花街の中心部に浅草三業会館の建物があります。

提灯。

レスリングの浜口京子選手の銅メダル獲得記念樹。会館の前に植えられています。

浅草ひさご通り商店街を北へ抜けた交差点のあたり。

「正直ビアホール」の建物が残っています。

昭和の初期から続く名店でした。

モダンなドア。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みを散歩します。

「三定」は、中山の法華経寺の門前の茶屋の板招き※1 や成田山※2 にも名が記されている、江戸時代からの老舗です。

日本最古の天ぷら老舗です。

大かき揚げ(¥4,750)など、特大メニューもあります。

天丼とビールを注文。

船橋市本町3丁目(京成船橋駅と大神宮下駅の中間あたり)に、銭湯の松の湯があります。

何かの工場を思わせるような建物。

煙突も大型です。

入口。

今回は、船橋(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。

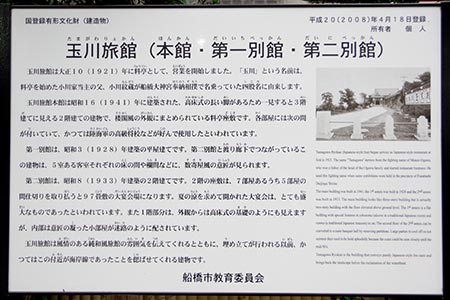

船橋駅の南側。国道14号線(旧道)沿いから少し南は入ったところに、割烹旅館玉川があります。

風情のある和風旅館の建築です。

玄関付近。

割烹旅館玉川は、大正10年に営業を開始。内部は意匠の凝った小部屋が迷路のように配されています。かつて、この付近は埋め立てが行われる以前は海岸線であったことを偲ばせてくれる建物です。現在は、国登録有形文化財になっています(案内板より)。

佐原市街の中心部にある老舗和食店。

丼物、定食が中心です。

かつ丼と日本酒を注文。

伝統の味を堪能させて頂きました。

かつて花街だった佐原信用金庫前の通り。銭湯の煙突が見えます(写真左奥)。

銭湯の入口は、砂利道の路地です。

洗濯機が並ぶ向こう側が玄関です。

銭湯の玄関。

かつての花街だった通り※1 の裏道を入ると飲食店街になっています。

春の家。

小料理屋。

焼肉会館の通りをさらに先へ進むと、小野川沿いの「カメラの三越」※2の前へ出ます。

かつて佐原の花街があった周回する小路※1 にある稲荷神社。

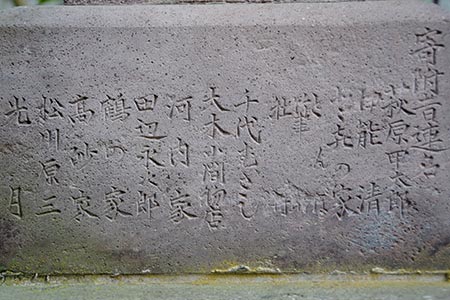

玉垣に、花街の関係者の名が刻まれています。

色川八十八(いろかわ・やそはち)は、歴史家の色川大吉さんの祖父で、佐原の芸者屋「鹿島家(かしまや)」の経営者で、妻を7人も変えた男として知られていました。*1

佐原芸妓の開祖は、明治初年上仲町の「哥川」の「小よし」で、明治32~3年頃の成田鉄道開業の頃には、芸妓百数十名にのぼり、毎夜、賑わいました。*2

花街の関係者の名が刻まれています。

料理屋「寿茂登」※1 の裏側は、地元の方の話によると、かつての花街の中心地だったそうです。

小路の両側には、現在も料理屋が建ち並んでいます。

営業中の飲食店。

風情のある料理屋。

小路は、ぐるりと1周していて、元の大通りへ出ます。

今回は、佐原(千葉県香取市)の町並みを散歩します。

佐原信用金庫のある通りは、かつては、置屋や料理屋などが建ち並ぶ通りでした(地元の方の話)。

現在も割烹料理屋が散在し、当時の名残を感じます。

料理屋らしき建物。

上野写真の料理屋の脇の路地。

西船橋駅前の繁華街。キャバレービル※1 を遠望する小規模な駐車場があります。

駐車場奥のビル間の隙間は、鉄格子でふさがれています。

「大小便禁止!!通り抜けできません」の看板。

反対側から。

今回は、西船橋(千葉県船橋市)の町並みを散歩します・

JR西船橋駅(北口)。写真奥は、西船橋駅です。

飲食店などが多い通りですが、雑居ビルの中に簡易なホテル。質素な看板です。

少し離れた場所にもう一軒。

レストホテル。休憩専用のホテル、という意味でしょうか。

佐原の小野川沿いは、小江戸の風情を感じる町並みが残り、観光客にも人気のあるスポットです。その中で、3階の「カメラの三越」が異彩を放っています。

現在は、休業中です。

写真左奥は、観光スポットの町並みです。

建物の左上に取り付けられている看板。

天体望遠鏡や双眼鏡は、当時の主力商品だったようです。

佐原市街の東薫酒造の工場(写真左側)の西側の通り。

通りのつきあたりに、古風な理容室があります。

1階部分は水色。窓枠は白く塗られています。

地元の方の話によると、かつて、この通りの先には、花柳界の見番がありました(「駅前の看板に書かれていた二業組合とは、時代が異なるのでは」との話)。

佐原市街にある金平湯。

住宅街の中にあります。

現在は、「まちぐるみ博物館」として利用されています。

鮮やかな青色のタイル

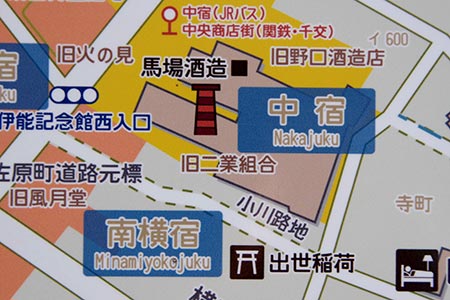

小川路地の北側の入口。

飲食店街を抜けると空地に出ます。

飲食店だったと思われる建物。

軒下に掲げられている屋号。

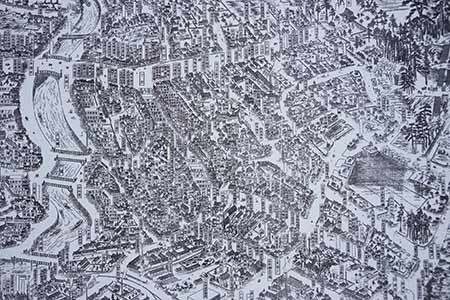

「昭和はじめの佐原の町並み」鳥瞰図と案内板※1 に記載の旧二業見番があったあたり。馬場本店酒造の東側の路地です。案内板に記載では、ここは小川路地と呼ばれていたそうです。鳥瞰図に記載のある、この路地の出口にある小川薬局(現存)が路地の名前の由来と思われます。

長く続く板壁を持ったお宅。

古い建物のようです。

逆方向(北側)から見たところ。

今回は、佐原(千葉県佐原市)の町並みを散歩します。

JR成田線、佐原駅前に「昭和初めの佐原の町並み」地図が掲示されています。隣に現在の地図も同じ方角で掲示されているので、解りやすいです。

当時の町並みが鳥瞰図で表されています。

馬場本店酒造の東側に「二業組合」と記されています。

隣の現代版の地図にも、「旧二業組合」の記載

成田市猿山にあるオートパーラシオヤ

千葉県の希少なレトロスポットです。*1

店内には、うどんの自販機やハンバーガーの自販機が設置されています。

ボンカレーの自販機。現在は故障中のようです。

天ぷらうどんとハンバーガーを頂きました。

JR成田線滑河駅前の商店街。

フルヤ牛乳の牛乳箱。

古谷乳業(株)は、昭和20年創業。千葉市に本社を置く乳業メーカーです。*1

ピンクと水色の水玉模様が特徴です。

箱の保存状態は良好です。

花崎町の旧料理屋※1 に残るコンクリート製ゴミ箱。

ゴミ箱状態。

権現神社裏の石碑の近く。外側のコンクリート部分だけが残っています。

保存状態の良いコンクリゴミ箱もあります(成田市上町)。

赤線があったとされる花崎町の飲み屋街。※1

かすかに残る小料理屋の看板。

玄関脇に丸窓が二つ。

現在も原型をとどめています。

JR成田駅から、「成田山近道」の坂道を下っていくと、和食店があります。

「赤線跡を歩く」に、「その先がカフェー街があった場所らしい。」と紹介されている「坂道を下ったところにある古風なバー」。

道路に面した側が正面です。入り口があります。「お食事処東洋」と書いてあります。

路地に面した側は、スナックになっています。店の名は「パブ.スナック東洋」となっています。書いて斜め取ってのドアがあり、まるで赤線建築を思わせるようなデザインです。

「パブ.スナック東洋」の看板。

成田山新勝寺脇にある弁財堂。

入口を入った塀に、洲崎遊廓の楼名が刻まれています。

こちらも「東京洲崎遊廓」と刻まれています。

船橋市、キャバレー大宮。

京成成田駅前。写真奥は、開運橋(歩行者専用で、前後が階段)です。

居酒屋大ちゃん。

価格もお手ごろです。

もつ煮込みとやきとり、ビールを注文。

JR成田駅東口を出たすぐ北側。権現神社の裏側に高台のような土地があります。そこに石碑が集まった場所があります。

市川八百蔵(やおぞう)、市川高麗蔵(こまぞう)など、歌舞伎役者の名跡が刻まれています。

一番左側には、浅草雷門 三定。※1

石の塀には、楼名など、おびただしい数の名前が刻まれています。

高台の北側。

JR下総中山駅の東側にあるビル銭湯(写真左奥が総武線の高架です)。

天然鉱泉「滝の湯」。

総武線の車窓からも見える滝の湯の煙突。

建物の北側の通り。

京成中山駅から約500m。市川市にある中山法華経寺(写真奥に見える五重塔は、国指定重要文化財)。

参道沿いに茶屋の「田中家」があります(写真右手前)。

店内に掲げられた板招き(いたまねき)*1

吉原遊廓の楼名。

地元の方の話によると、「板招き」はケヤキの板で作られ、当時(明治時代初期)は文字部分は金粉で装飾されていたそうです。店内には、上野や浅草の料理屋の名が刻まれたものも掛かっています(写真左側の「三定」は、現在も浅草で営業中の老舗)。

JR下総中山駅南口から100mの場所にある桔梗湯。

まるで、高級クラブのような佇まいです。

残念ながら、つい先日閉店したとのことです。

桔梗の紋。

今回は、下総中山(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。

JR下総中山駅前にある、通称「こみち通り」と呼ばれる飲み屋街は、小規模ながら飲食店やスナックが密集している通りです。

西側の通りにもスナックが連なります。

駅側に回り込んだ路地。

木造家屋のスナック店。

西船橋駅前にあるホルモン酒場の「フナバシ屋」。

昭和27年の創業です。

居心地の良い店内。

焼き鳥7本盛りと日本酒を注文。

今回は、西船橋(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。西船橋駅前の通りは、予備校の大きなビル、大型の娯楽ビル※1(写真左側)など多彩な顔ぶれです。

交差点の角を曲がったところ。雀荘が入っている雑居ビル※2です。最近は女流棋士が増えているようです。

店の前に多数の写真が張り出されています。

3が雀荘、4Fが風俗店受付です。

京成電鉄大神宮下駅を下車。100mのところにある船橋大神宮。

船橋大神宮は、横浜の廓の業者たちが講をつくって詣でました。*1

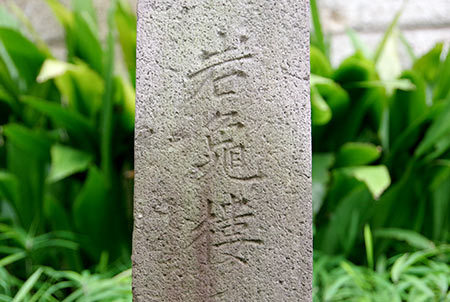

岩亀楼 庄八と彫られた玉垣。

岩亀楼寄進の玉垣が残されています。

国道14号線沿いにある銭湯の紅梅湯。

大型の建物に高い煙突が特徴です。

入口。

隣には、マンションの建物(写真左上)が迫っています。

仲通り商店会の南側と北側を結ぶ通路。

飲食店に混じって風俗店も営業中です。

中華食材や風俗店の看板が密集しています。

短い路地なので、反対側の商店街へ出れます。

船橋市本町四丁目にある仲通り商店会。東側の入口に立派なゲートがあります。

少し行くと、Y字路があって、商店街は二股に分かれています。

Y字路の北側の通り。人気の大衆酒場があります。

南側の通り。

京成船橋駅近くの商店街(写真左奥に見えるのは京成線のガード)。このあたりまでくると人通りが多くなります。

渋い外観に圧倒されます。

奇跡的に残っている昭和の風景です。

親子丼とビールを注文。