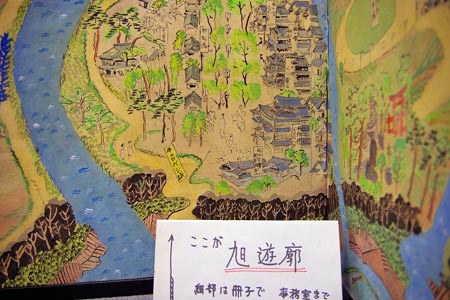

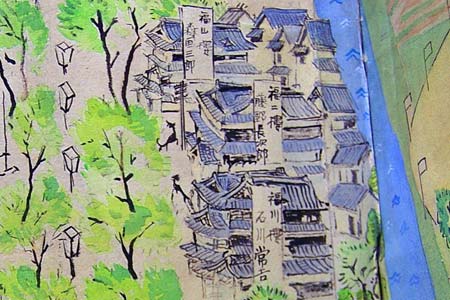

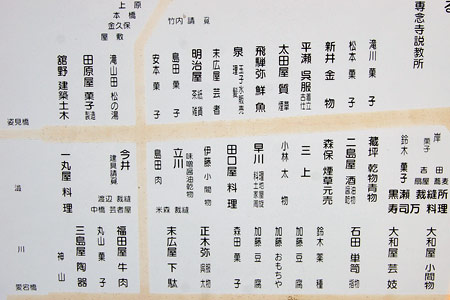

大正12年、国鉄烏山線が開通し、それに伴う交通量の増大により烏山旭遊廓は全盛期を迎えました。同年代の宇都宮の亀遊廓、栃木の合戦場遊廓とならんで県内で2、3位を争う繁昌ぶりでした。*1

旭遊廓は通称「烏山の新地」と呼ばれていました。*1

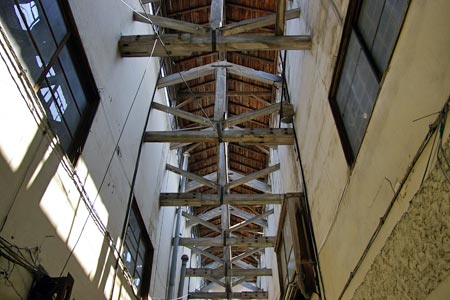

新地の近くにある踏切なので、「新地踏切」と名づけられたようです。

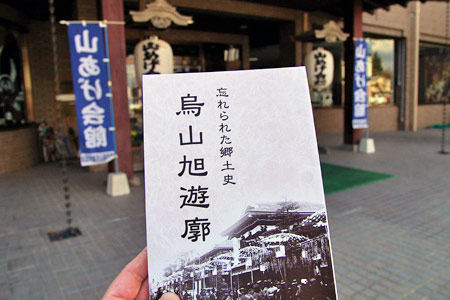

忘れれらた郷土史*1 によると、「旭遊廓の大門の位置は、JR烏山線踏切すぐの東側にあった。」と書かれていますので、このあたりから大門が見えたのだと思います。

【参考文献】

*1 大森茂宏:忘れれらた郷土史 烏山旭遊廓(大森茂宏,2007)P.99,P.102