白浜新地は、大正13年(1924年)に検番ができたのが、始まりで、翌大正14年(1925年)には、最初の置屋兼料亭ができました。*1

電柱に「新地」と書かれたプレートがありますので、この付近が白浜新地だったようです。

元料亭と想われる建物。

現役も営業中の料理店もあります。

【参考文献】

*1 白浜町誌編さん委員会:白浜町誌.本編下巻1(白浜町,1984)P.340-P.341

Tags:白浜/和歌山県

あかせんあと 青線、私娼街、戦時中の慰安所跡地なども含めています。

白浜新地は、大正13年(1924年)に検番ができたのが、始まりで、翌大正14年(1925年)には、最初の置屋兼料亭ができました。*1

電柱に「新地」と書かれたプレートがありますので、この付近が白浜新地だったようです。

元料亭と想われる建物。

現役も営業中の料理店もあります。

【参考文献】

*1 白浜町誌編さん委員会:白浜町誌.本編下巻1(白浜町,1984)P.340-P.341

Tags:白浜/和歌山県

今回は、朝霞(埼玉県朝霞市)の町並みと風俗を散歩します。

第二次大戦の敗戦(1945年)により、全国各地に米軍が進駐しましたが、朝霞にも米軍が進駐し、建設された米軍基地は「キャンプ・ドレイク」と呼ばれました。

その後、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、全国各地の米軍部隊が入れ替わり立ち替わり朝霞に駐留するようになり、その結果、全国から女性売春者が、米兵の後を追うようにして朝霞に集まってきました。朝霞駅南側の南栄通りは、米兵、夜の女、ポン引き、やくざ、第三国人が闊歩し、売買春は日常茶飯事の世界となっていました。当時の埼玉新聞は、朝霞を「売春の街」(1952.8.7)と報じています。*1

現在の南栄通りの交差点の角に、当時の名残の建物(「バー・コーナー」の跡)が残されています。*1

現在は、看板の文字は読み取れなくなっています。

入口付近。

【参考文献】

*1 中條克俊:君たちに伝えたい朝霞、そこは基地の街だった。(梨の木舎,2006)P.71-P.83

今回は、大和西大寺~菖蒲池(奈良県奈良市)の町並みと風俗を散歩します。

今年は、平城遷都1300年にあたりますが、戦後、この古都奈良の平城京址に突然「西部の街」が出現した時期がありました。

昭和25年、朝鮮戦争が始まると、日米協定に基づく施設「奈良RRセンター(NARA Rest And Recuperation Center)と呼ばれる米軍の慰安施設が建設されました。*1

奈良RRセンターが建設された場所は、旧尼ヶ辻町出屋敷三条通(現在の三条大路三・四・五丁目から尼ヶ辻にかけて)で、RRセンターの中央門は、現在のセキスイの南門あたりにありました。*1

RRセンターの東西300mにわたって、またたく間にカフエ。バー、ギフトショップ、飲食店(パンパン、ポン引き用)キャバレー、写真店、洋服店、ストリップショウ店、靴屋、美容室、射的など、ほとんどがベニヤづくり、しかも毒々しい原色の80軒あまりが並びました。その店のほとんどが「元気回復の狂宴」へのつなぎ役となりました。*1

パンパンと言われた売春婦は、3000人に上り、ほとんどの帰休兵がこの店で商談しました。商談成立後は店の裏に急遽建てられた「パンパンハウス」に迎えられました。「時間」、「一夜」のパンパン商売だけでなく、オンリーと呼ばれる「5日間専属オンリー」の契約をする者も多く、付近だけでなく、奈良市内に多くの「オンリー部屋」での売春も行われました。彼らの「狂宴」は、室内に止まらず、地域の神社の森や物陰が売春の場となり、避妊具が醜く散乱することが常態化する始末でした。*1

【参考文献】

*1 大阪奈良戦争遺跡ガイドマップ2 P.56,P.76-P.78

赤線があった石坂の路地。

こちらにも凝った意匠の建物が残されています。

入口部分。和洋折衷のデザインです。

鮮やかなタイル。

赤線があった石坂には、タイルで彩られた建物が数多く残っています。

こちらの建物は、1・2階部分にそれぞれ和洋折衷の装飾が施されています。

2階部分。

1階部分。玄関はタイルで鮮やかに装飾されています。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.14

松島新地は、赤線当時の和風の建物がそのまま残されています。

路地に入ると雰囲気のある塀が続いています。

路地からメインの通りを見たところ。

2階部分。

古代中世の神埼の遊女とはまったく関係ありませんが、戸ノ内の私娼街は「神崎新地」と呼ばれていました。*1

新地内には、稲荷神社があります。

新地の守り神だったようです。

稲荷神社の鳥居。

稲荷神社の隣の長屋。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

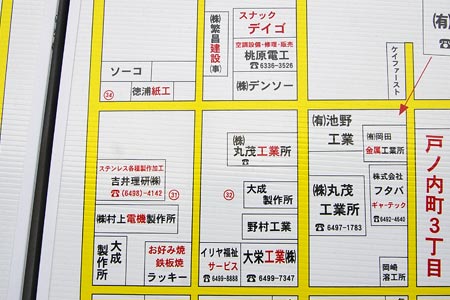

戸ノ内の私娼街(神崎新地)は、戸ノ内三丁目31~34番地にありました。*1

売春防止法施行後は、新地は衰退し、売春宿は町工場に改装されました。*1

そして、1995年の阪神大震災のとき、新地の建物のほとんどが崩壊し、店は1軒残らず潰れ、新地は、年配の立ちんぼが数人残るまでに落ちぶれました。*2

当時のものと思われる建物。

建物の2階には手摺があります。

【参考文献】

*1 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

*2 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

モスリン橋を渡って100mほど北へ進んだところが、戸ノ内町の大通りです。

戦後、尼崎市には無数の風俗店が点在し、風俗業者のみながらず、パンパンガール(立ちんぼ)も多く、治安の悪化を招いていました。風紀の乱れを気にした尼崎市は、1952年「尼崎市売春等取締役条例」を制定しました。条例による直接的な効果はありませんでしたが、業者たちは世間の風当たりの強さを感じ、「尼崎全特飲業組合連合会」を結成。初島(尼崎市)と戸ノ内に集団移転しました。それぞれ、戸ノ内新地、初島新地として1955年政府公認の赤線地帯として営業を開始しました。*1

お遊びは、客引きの婆さんとの交渉から始まり、顔を見て相手を決めることができず、好みのタイプを伝え、派遣してもらう置屋スタイルです。交渉が済むと大通りより西側にある旅館に招かれ、そこで派遣された姫と一時を過ごします。*1

現在も旅館らしき建物が残っています。

戸ノ内三丁目のバス停近くにあるゴルフ場は、紡績工場跡地です。*2

【参考文献】

*1 裏ネタJACK(2007.6)P.144-P.145 「風俗・ザ廃墟 あの伝説の名店は・・・戸ノ内新地編」

*2 森栗茂一:河原町の歴史と都市民俗学(明石書店,2003)P.381-P.382

御殿場市の南部にある富士岡地区。近隣には、富士岡公園、富士岡中学校、陸上自衛隊駐屯地などがあります。

富士岡は、その名が示す通り、富士すそ野の丘陵地に立地することから富士岡と名づけられました。*1

富士岡公園からは、さえぎられることなく、富士山の雄姿が望めます。

富士岡中学校。昭和60年に現在の場所に移転・建築されました。

富士岡中学校は、移転前は、駒門の現在の陸上自衛隊駐屯地(かつての米軍のサウスキャンプがあった場所)にありました。

1950年の朝鮮戦争勃発に伴い、米軍はサウスキャンプを拡大。隣接する富士岡中学校の運動場などが接収され、鉄条網を隔てて中学校と米軍キャンプが接するようになりました。同時に特飲街やパンパンハウスが中学校をぐるりと囲むようになり、水道施設が未整備であったため、女性たちが校内へ水汲みに来たり、鉄棒に布団を干していったりしました。また、昼間からジャズが流れ、米兵との性行為が校舎の2階から生徒たちの目にも入ってきました。このような状況は、昭和28年(1953年)までの約6年間続きました。*2*3*4

【参考文献】

*1 「角川日本地名大辞典」編纂委員会:角川日本地名大辞典 22静岡県(角川書店,1982)P.836

*2 平井 和子:女性史学(11)(2001)「米軍基地買売春と反「売春」運動–御殿場の場合」

*3 勝間田二郎:御殿場・裾野・小山郷土誌 下巻(勝間田二郎,1997)P.764

【参考URL】

*4 第15回国会予算委員会 第13号議事録(1952.12) 岩間正男、矢嶋三義委員の現地報告

佐賀市内の中心部にある松原親和通りは、古くからの繁華街です。

昭和30年刊行の「全国女性街ガイド」*1 の佐賀の項には、「赤線は、下今宿と町端れの新地と呉服町通りの裏に点在しているが、色艶のない里である。それより、松原神社周辺の飲み屋の方がおもしろい遊びができる。」と書かれています。

曲線を描いて路地が続いています。現在は片側が空き地になってしまいましたが、当時は両側に飲み屋さんがずらっと並んでいたのだと思います。

路地の奥まったあたり。

屋根の上に物干し場のある建物。

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.189-P.190

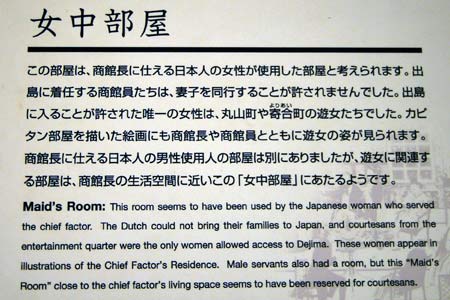

出島は、鎖国時代、西洋に開かれた唯一の窓口として、日本の近代化に大きな役割を果たしました。1

出島の表門には、「傾城(けいせい)之外女入事」(遊女以外の女性は、出島に出入りしてはならない。)と書かれた立札があり、厳重な警備がしかれ、出入りできる者はごくごく限られていました。つまり、女性としては丸山遊女のみが、日常的に外国人と接することができたわけです。丸山遊女の存在により、西洋の近代文明は、いちはやく市中に広まり、同時に、日本という国の具体的な姿が遠い西洋に紹介されました。2

カピタン部屋は、オランダ商館長(カピタン)の事務所や住居として使用された出島で最も大きな建物です。1

1809年に渡来したカピタンのブロムホフは、遊女「糸萩」を出島に呼び入れ、糸萩は、1812年に女児を出産しました。2

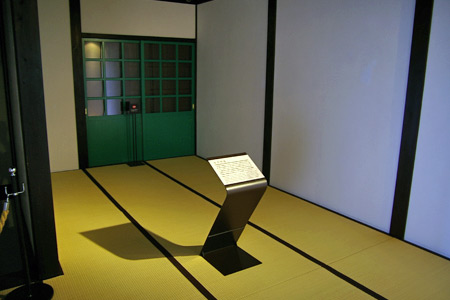

カピタン部屋には、女中部屋が再現されています。

女中部屋は、遊女たちが使用する部屋でした。

【参考文献】

*1 長崎さるく:「出島」パンフレット

*2 白石広子:長崎出島の遊女(勉誠出版,2005)P.5,P.20,P.52,P.93

本寺小路に、花街の風情漂う通りがあります。

見事な木造三階建て建築です。

2階、3階部分。

裏側から見ると、こんな感じです。

玉水新地には、洋風の建物もあります。

スナックみち。スナックの建物だったようです。

路地を入ったところにあるタイルで装飾されたスナックの建物。

「カフエー」のプレート。

思案橋から水路沿いの道を行くと、和風旅館やモダンなデザインの建物が混在する一画に出ます。ここが旧玉水新地です。

新地の東側にモルタルの旅館が建ち並ぶ一画があります。

旅館「若水」の昼間の様子。

夜も営業中です。

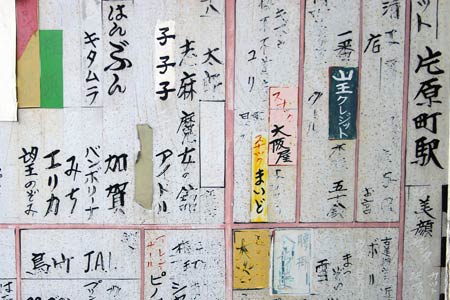

琴電片原駅前の飲み屋横丁は、かつて「パラダイス」と呼ばれていました。かつてのこのあたりに赤線がありました。*1

現在は、横丁らしい雰囲気が残るのは、この一画のみです。

再開発の計画があるのか、付近には空き地が目立ちます。

以前には、多数のスナックが密集していたようです。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記 その色町は今・・・・・・(ミリオン出版,2005)P.291-P.294

現在、ソープランド街となっている城東町には、かつては八重垣遊廓がありました。

この一帯は、明治維新後に埋め立てされ、明治5、6年の頃に八重垣遊廓が新設されました。*1

八重垣遊は、昭和20年の空襲で全焼しましたが、赤線の時代をへて昭和40年代の後半にソープ街へと変貌を遂げました。*2

ソープランドに混じって、赤線時代のものと思われる古い建物が残っています。

パラダイスビルの隣にある民家。1970年の住宅地図*3 には、「旅館三日月」と記されていますが、売防法施行以前は、赤線の建物であったと思われます。

「バーバラ」という屋号の店があったあたり。*3

料亭のような雰囲気です。

【参考文献】

*1 長尾折三:高松新繁昌史(宮脇開益堂,1902)P.65,P.68

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.84

*3 善隣出版社:ゼンリンの住宅地図 高松市(善隣出版社,1971)P.13

かつては、本牧の代名詞ともなったチャブ屋(外国人を客とした娼館)ですが、その起源は、江戸時代末期、外国人遊歩新道沿いにできた茶屋にさかのぼると言われています。*1

「横浜チャブ屋物語」*1 には、山手警察署裏手の通りに本牧のチャブ屋街があったと書かれていますが、少し南側に寄りすぎているような気がします。

昭和8年の「本牧・小港方面街並図」*2によると、チャブ屋があったのは、旧東泉橋と旧西泉橋のY字路(写真の奥のあたり。当時の道路の形状が残されている場所)付近で、このY字路から東側に延びる通りがチャブ屋街のメインの通りでした。

イトーヨーカドーがあるこのあたりが、チャブ屋街のメインの通りがあった場所と思われます。

大通り沿いには、モリヤホテル、バイオレットホテルがありました。*2 チャブ屋が密集するメインの通りとは別に少し離れた場所にもチャブ屋は散在していたようです。

【参考文献】

*1 重富昭夫:横浜「チャブ屋」物語(センチュリー,1995)P.11-P.12,P.86

*2 中区制50周年記念事業実行委員会:横浜・中区史(中区制50周年記念事業実行委員会,1985)P.687

杉栄町の通りから、1本入った路地。

鮮やかな緑色の建物が残されています。城東園の遺構でしょうか。

細かな装飾もあります。

円柱部分は、薄いピンク色です。

杉栄町の通りから西の路地を入ったところに、妓楼風の建物があります。

城東園の名残の建物でしょうか。

現在は、「恋多人」という名のスナックとして営業中です。

昔の雰囲気の残る町並みです。

武蔵新田の商店街にある食品スーパーのマルエツ。このマルエツの裏側にカフェー街がありました。*1

終戦直前の昭和20年7月。当時の警視庁、憲兵隊、区長、区議会が中心となって、軍需工場で働く産業戦士相手の慰安所をつくろうと、羽田の穴守で戦災にあった業者たちに呼びかけてつくらせたのがはじまりでした。*2

昭和27年刊行の風俗雑誌*3 には、「ここの特色は、1軒の大きなアパートのような店の中に27軒の店がそれぞれに商売をしている集団的売春の家である。」と、武蔵新田の特徴が述べられています。

北西の方向から見た旧武蔵新田カフェー街全景。*1

腰廻りに石材を配しています。*1

「赤線跡を歩く」*1 に写真が掲載されていたお宅は(写真右側)は、建て換わっていました。

現在は閑静な住宅地になっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.44-P.45

*2 小林大治郎,村瀬明:みんなは知らない(雄山閣出版,1961)P.114

*3 人情講談(睦書房,1952.8)P.164 「東京赤線地帯・現地ルポ」

本町通り4丁目に、ひときわ目をひく飲食店の建物があります。

スナック店のような店構えです。

鮮やかな緑色のタイルで装飾されています。

入口付近。

今回は、湯河原(神奈川県足柄下郡湯河原町)の町並みと風俗を散歩します。

湯河原駅の西側、千歳川と藤木川が合流する地点に落合橋があります。

この橋の南側の高台には、かつて「五軒町」と呼ばれた花柳街がありました。湯河原温泉の発展は五軒町をぬきにしては語れない程、往時殷賑をきわめていました。*1

五軒町の由来は、次の通りです。

日露戦争後、湯河原駅の西側に陸軍病院ができ、その病院の米を作るため、落合橋のふもとに水車小屋ができました。水車小屋周辺には、傷病兵の散歩場として公園ができ、人家も出来始めました。そのうちの1軒に、高等馬車の別当をしていた岩崎忠次郎という男がいました。その女房のキヌさんは、なかなの美人で、小料理屋を始めました(大正3年)。たまたま主人が馬車に塗った赤いペンキの残りを、その店の塀に塗ったことから、店は「赤いペンキの家」と呼ばれるようになりました。けれどもそれが幸いしたのか急に店は繁盛し、女房だけでは間に合わなくなり、女の子を5、6人置くようになり、増築もし、栄える一方でした。*1

「赤いペンキの家」通称「赤ペン」を真似て、新しい飲み屋も増えてきました。「白ペン」、「黒ペン」、「金ペン」、「銀ペン」といい、ペン街が形づくられました。しかし、町の人は、「ペン街」という呼び名を好まなかったため、料理屋が五軒できたので、「五軒町」と呼びました。*1

【参考文献】

*1 湯河原若葉会:湯河原のはなし 其の二(湯河原温泉観光協会,1978)P.14 「五軒町由来」

金武・新開地では、コザのような「白人街」、「黒人街」といったテリトリはありませんでしたが、白人専用の店、黒人専用の店が存在しました。白人・黒人とも自分たちの好みの音楽がかかっている店に集まり、店が気に入ると自分たちの専用の店にしました。黒人が集まる店に白人が入店したり、その逆でもケンカが発生しました。沖縄復帰が近づきつつあった頃、新開地を力づくで「黒人街」にしようという黒人集団の動きがありましたが、軍のパトロール強化により、その野望は阻まれました。*1

当時のものと思われる建物が残っています。1992年の写真*2 と比べると、道路が舗装されたこと以外は、ほとんど町並みに変化はありません。

新開地のメインの通り。

クラブSHIMA。

【参考文献】

*1 廣山洋一:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007)P.71

*2 池宮城晃,池宮城拓:沖縄返還(池宮商会,1998)P.192 「二十年目の生き残った歓楽街の姿」

今回は金武(沖縄県国頭郡)の町並みと風俗を散歩します。「金武入口」のバス停で下車。道路の向かい側は、世界最強を誇る米軍海兵隊の拠点「キャンプハンセン」です。

近年、沖縄の米兵は少なくなったものの中東戦争、イラン・イラク戦争そして湾岸戦争において、沖縄の米軍基地は後方支援や偵察など大きな役割を果たし、日米安保による基地提供とは米軍の世界戦略の一貫であったことが、現在では明白になっています。*1

「キャンプハンセン」の向かい側には、「新開地」と呼ばれる米兵相手の歓楽街があり、現在も盛況です。

「キャンプハンセン」の入口の前の通り。

西部劇の映画に出てきそうな町並みです。

繁華街への入口のゲートには、日米国旗がデザインされています。

【参考文献】

*1 池宮城晃,池宮城拓:沖縄返還(池宮商会,1998)P.190

センター通りと接する場所に、かつて、「ワイキキ通り」*1 と呼ばれていた通りがあります。現在は閑静な住宅街ですが、かつてのワイキキ通りは、特飲街でした。*2

1953年、米軍は、特飲街で売春行為が行われ、性病が蔓延していることから、米軍人の立ち入りを禁止(オフ・リミッツ)の措置をとりました。こうしたオフ・リミッツは、米兵向け商売で暮らしを立てていくほかない人々にとっては死活問題であったため、オフリミッツ解除のためのさまざまな努力が行われました。こうしたさなかの1956年、風俗営業にAサイン制度が導入されました。Aサインとは、「米軍による許可済み」のことで、衛生管理や従業員の健康証明などが必要でした。*3

Aサイン取得のためには、改善のための設備投資が必要であり、資金のある業者のみが申請を行ったため、風俗店の数は減少していきました。コザの諸里百軒通り、胡屋(ごや)通り、ワイキキ通りなどでは、業者が沖縄向け(日本人向け)向けの営業に転業しました。*2

飲食店だったと思われる建物。

「KOZA BUNKA BOX」*2 に写真が掲載されている白瓦屋根の民家。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 沖縄市平和文化振興課:Koza ひと・まち・こと 写真がとらえた1970年前後 あなたが歴史の目撃者(沖縄市,1997)P.11 「歓楽街分布図(1960年頃)」

*2 山崎孝史:KOZA BUNKA BOX 4号(沖縄市企画部平和文化振興課,2008)p.42-P.44「USCAR文書からみたAサイン制度とオフ・リミッツ」

*3 那覇市歴史博物館:戦後をたどる(琉球新報社,2007)P.203-P.204「小野沢あかね:Aサインバーとオフ・リミッツ」

コザ十字路から美越通り(国道329号線)を300mほど進むとバス停の「吉原入口」があります。このバス停の南東側に吉原の風俗街が広がっています。

1950年代はじめ、基地建設に伴い、沖縄各地に米兵相手の特飲街が次々とつくられていきましたが、コザ十字路の南側に後に、「照屋黒人街」と呼ばれる特飲街が成立すると、白人と黒人の対立が目立つようになりました。1952年末頃には照屋の特飲街は、黒人の縄張りとなりましたが、白人相手に商売をしていた一部の業者は、コザ十字路北東にそびえる手付かずの高台に目をつけ、そこに新特飲街が建設され、吉原が誕生しました。つまり、吉原は照屋の特飲街の黒人街化によって誕生した街といえます。*1

「吉原」という名の由来は、東京の有名な遊廓である吉原にあやかったものだそうです。名前の候補として、「美島」、「沖の島」、「三島」などがありましたが、最終的に「吉原」に決定しました。吉原創設の目的は、「白人相手の特飲街」でしたが、1954年7月8日に発令されたオフリミッツが長期化したため、苦境に追い込まれた吉原の業者たちが思いついたのが「沖縄人相手」の商売でした。*1

吉原は、現在は、風俗街として存続しています。「吉原」と書かれた信号機がある交差点は、唯一、美越通りから風俗街を一望できる場所です。ここから高台に向かって一直線に広い通りが延びています。

高台の奥まったあたり。道路が縦横に走り、風俗店が道の両側にびっしりと並んでいます。

木造の建物もあります。

【参考文献】

*1 廣山洋一:KOZA BUNKA BOX 2号(沖縄市企画部平和文化振興課,2000) P.41-P.47 「特飲街・吉原」

八重島特飲街跡の名残を伝える唯一の遺構が1軒あります。

「Waltz(ワルツ)」のネオン看板が残っています。

建物の脇には、駐車場があります。

駐車場の地面には、タイルでハートが描かれています。

八重島特飲街は、1953年の長期オフリミッツなどで打撃を受け、衰退しました。*1

【参考文献】

*1 沖縄市平和文化振興課:Koza ひと・まち・こと 写真がとらえた1970年前後 あなたが歴史の目撃者(沖縄市,1997)P.112

終戦直後の混乱の中で、米兵による婦女子の暴行事件が多発し、一方、軍施設で働く婦女子にもよからむ風評が聞こえるようになったため、1950年2月頃に、コザの住民地区から離れた八重島原(現在の沖縄市八重島1丁目)に米兵相手の特飲街がつくられました。これが「ニュー・コザ」の始まりで、1951年から53年にかけて130軒のバー、クラブが通りにでき、そこで働くホステスだけでも300人を超え、人口も1000人あまりを数えていました。*1

八重島特飲街では、他の特飲街にさきがけて性病検診が実施され、公娼が働く売春街そのものでした。当時の経営者らは、八重島特飲街を戦前の那覇にあった辻遊廓*4 の復活と考えていたようであり、辻において旧暦の二十日正月に実施されていた「ジュリ馬」と呼ばれる行事を八重島で復活させていました。*2

この場所には、数年前までクラブ跡と思われる建物*3 が残っていましたが、現在は更地になっています。

建物の上部の壁に、うっすらと看板の痕跡が残っています。

「BAR(バー)」の文字の痕跡。「R」の文字のところに穴があいているのは、看板が固定されていた跡でしょうか。

【参考文献】

*1 恩河尚:KOZA BUNKA BOX 1号(沖縄市企画部平和文化振興課,1998) P.25-P.30 「コザの時代を考える 台風によってつくられた街」

*2 嘉陽義春:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007) P.48-P.49 「新聞記事を中心に見る特飲街へのオフリミッツ発令(1951~52)」

*3 山城興勝:EDGE Vol2(APO,1996)P.2-P.3「八重島特飲街その後」

【参考記事】

*4 風俗散歩(辻):辻遊廓開祖の墓(2009.2)

銀天街通りから路地を西に入ると、かつての黒人街の名残と思われる町並みが続いています。

照屋の特飲街には当初、黒人も白人も出入りしていましたが、数年たつと黒人と白人の対立が目立つようになりました。やがて集団で行動する黒人側の圧迫を受け、1954年頃までには、白人たちはコザ十字路以北へと追い払われてしまいました。

現在も残るホテル跡*1

現在は、米兵の姿はありません。

街から黒人は去り、写真右のビローの木は2倍に成長しました。*1

【参考文献】

*1 廣山洋一:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007) P.64-P.66,P.79,P.81 「コザ十字路一帯における黒の街と白の街」

現在沖縄に存在する大規模な買売春街は、旧辻遊郭一帯のソープランド街を除けば、ほとんどが戦後アメリカ軍基地を背景に成立したものです。その象徴的な存在の一つが、宜野湾市の真栄原です。真栄原二丁目の新町のバス亭のすぐ前に、「真栄原社交街」と書かれたアーケードがかかる横道があります。*1

住宅地の真ん中に、道路で縦横に区画され、スナックのような店舗が密集した一画があります。ここが、「真栄原社交街」と呼ばれている地域です。

車でのアセクスが多いせいか、付近には大規模な駐車場がいくつもあります。

夕方になると、社交街の中を周回する自動車が増えてきます。

【参考文献】

*1 藤野豊:忘れられた地域史を歩く(大月書店,2006)P.135-P.152

旧病院の建物の脇の路地。

窓枠にタイルの装飾のある洋風の建物があります。

2階部分。

何かのマークでしょうか。

遊廓の中心部であったと思われる場所に病院跡の建物があります。*1

1階の入口に円柱の装飾があります。まるで赤線の建物のようです。

「消えた赤線放浪記」*1 の表紙に掲載されている丸い窓。

内部の様子は、病院そのものです。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)表紙

笠岡には、かつて遊廓がありました。*1

山陽本線の線路沿いの道から踏切を渡ったところに、現在もその名残と思われる建物が残っています。

逆方向から踏切のある方向(北側)を見たところ。

別の路地にも、古い建物が続いています。

鮮やかな装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)

函館駅の東側。若松町の質屋のある通りが、「セキセン」と呼ばれるスナック街です。*1

セキセンの目抜き通り。「小料理」と書かれた看板もあります。左側は、広い空き地になっています。

細い路地に入ったところにあるスナック。

スナック街の旅館。

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)p.68-P.74

青森駅前にある飲み屋街の「第三振興街」。スタンドバーが軒を連ねています。

食堂もあります。

赤線跡を歩く【完結編】*1 に写真が掲載されているスタンドバー。

東側の入口。こちらにも「第三振興街」があります。看板左側の白い建物は、公衆トイレです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)p.56

花やしきから、北へ、ひさご通りに入ります。ひさご通りの中程、米久のあるあたりに看板があります。

近くにラブホテルがあるので、「街娼」が出没するのも納得できます。

この附近には、明治~大正時代、十二階(凌雲閣)があり、十二階の周辺は、「十二階下」と呼ばる魔窟でしたが、現在もこの伝統が受け継がれているのかもしれません。

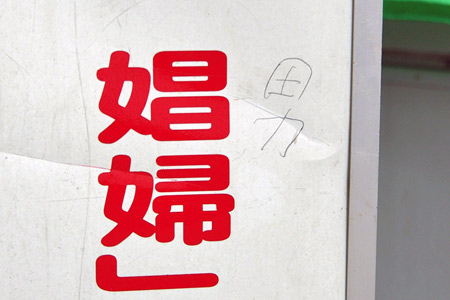

ひさご通りの入口附近に、もう一つの看板があります。文言はほとんど同じですが、一箇所だけ、「街娼」が「娼婦」という言葉に置き換わっています。

よく見ると「娼婦」の隣に、誰が書いのか「男」の文字。

小池駅から東側のコンビニのミニストプのところの交差点を西に曲がると、赤線があった有楽町に行き着きます。

当時の建物が現存しています。

落ち着いた感じの和風の建物がずらっと並びます。

1軒だけ洋風のアパート風の建物がありました。

豊橋に古くから存在する吾妻遊廓は、明治43年に吉田の宿場から遊廓になりました。*1

昭和2年の「豊橋市街地図」を見ると、吾妻町の正方形の区画の東側、つまり、赤線があった東田仲ノ町のあたりに、「遊廓」の2文字が記されています。

戦後は赤線に移行しました。*2

売防法以降は、料理屋に転向し、仲居という名の接客婦を置いた時期があり、その結果、取り締まり当局の集中攻撃を受け徹底的に検挙されてしまい、その後は普通の旅館に転向したと言われています。*3

現在も現役で営業中の旅館が何軒かあるようです。

往時を偲ばせる建物が残っています。

*1 全国遊廓案内

*2 木村聡:赤線跡を歩く2 P.102-P.103

*3 全調査 東海道 酒・女・女の店P.202

市電の競輪馬場前駅の南側に東田仲ノ町公園があります。

競輪馬場前駅から道路を歩くと、突然、緑が多いY字路に出会います。ここが東田仲ノ町公園です。

公園の向こう側は赤線地帯でした。現在も和風の旅館が建ち並びます。

公園の中には、神社があります。

弓町にかつて新地の遊廓だった建物が現存しています。*1

廃屋になっている建物もありますが、昔の面影が残っています。

一番手前の建物の入口付近。

建物は全部で3軒あります。こちらは2軒目の建物。

一番奥にある建物。

【参考文献】

*1 山崎義人:ふくしま散歩<県中・県南版>(不二出版,1977)P.128

今回は、浜松(静岡県浜松市)の町並みと風俗を散歩します。

浜松には、かつて二葉遊廓(二葉園)がありましたが、現在は、鴨江町の旅館街にその名残を留めるのみとなっています。

赤線廃止後は、鴨江旅館街として、ステッキガール専門の旅館として営業していました。*1

逆方向から見たところ。メインの通りの中央部分には緑地帯が設けられています。

現在も営業しているビジネス旅館「豊本」は、遊廓時代に、営業していた「豊本楼」*2 の名残かもしれません。

【参考文献】

*1 梅田晴夫:全調査 東海道 酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.179-P.181

*2 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.81「全国遊廓案内」

新町(現在の錦町2丁目)の路地。

カフェー調の建物の建物が残っています。*1

美しい赤色のタイルです。

植木の緑色との相性も抜群です。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.44-P.45

門司港駅の東側の新町(現在の錦町2-21の小児科病院の裏手の狭い路地)に、赤線街がありました。*1

入口は、鍵の手のように路地が曲がっています。

古い木造の建物が連なっています。

1階部分は華やかな感じになっています。

裏側の通りから見ると、木造3階建てであることが解ります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.44-P.45

アーケードをぬけた三叉路付近に、赤線時代の建物が今も残っています。

4軒の店が入っている長屋の建物。*1*2

「赤線跡を歩く」*3 に写っている同じ建物の写真を見ると、一番左の店は、「柳鮨」となっていますが、今は、別の店に変わっています。

「赤線跡を歩く」に掲載されていた「柳鮨」の隣の建物は、無くなっていました。

三叉路付近。

口絵に「丸健」の建物。写真には、左から「YANAGIYA」、「カフエーやよ…

P.13

「柳すし」(YANAGIYA)、「やよい飲屋」(カフエーやよい)の…

P.118

昭和40年頃までは建物が残っていた。(写真:2軒の妓楼はこのあたりに…

今回は、新小岩(東京都江戸川区)の町並みと風俗を散歩します。

JR新小岩駅南口から延びる「ルミエール商店街」のアーケードが無くなるあたりに、「丸健」と呼ばれていカフェー街がありました。現在もかすかにその面影を残す路地があります。*1

路地の奥まったあたりにある「かつこ」という名の小料理屋。

路地を逆方向から見たところ。

この路地の裏側には、「山喜」という屋号の料亭風の建物がありましたが*1、残念ながら、取り壊されて駐車場となっていました。

【散歩地図】

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.28-P.29

かつては風俗店が乱立していた西川口ですが、ここ数年の取り締まりの結果、多くの風俗店が撤退を余儀なくされたようです。

町のあちこちには、風俗店が入居していたと思われる空き家のビルが目立ちます。

町全体が寂れてしまったような感じさえあります。

風俗街の中心部にあるビル。

四つ角に立つビル。

西川口の駅から見える風俗ビル。

天神裏の西寄りの通り。閑静な住宅街です。

工場か倉庫のような建物。

何気なくのぞいた倉庫の中にタイル張りの円柱が残っています。トタン板でカバーされています。12

上部は白のタイルです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.26-P.27

*2 上村敏彦:花街・色街・艶な街 色街編(街とくらし社,2008)P.102

亀戸天神の裏手は、かつて私娼宿があったとされる目抜き通りです。

手書きの「遊園地」

当時の面影はありませんが、この付近の電柱のプレートには、「遊園地」と書かれています。亀戸遊園地*1 の名残と思われます。

「遊園」。

大門通りを南に進むとロータリーのある交差点があります。

東側の角にある立ち飲み屋の建物。

北側の角には、古い建物が残っています。

赤線跡を歩く2*1 によると、南側の角には、妓楼らしき建物がありましたが、現在はマンションに建て変わっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社, 2002)p.34-P.35

大門通りと川端通りを結ぶ路地に妓楼だったと思われる建物があります。*1

奥行きのある大きな建物です。

2階と3階部分。

現在は、アパートとして使用されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社, 2002)p.34-P.35

JR小岩駅南口からのびるフラワーロードを行くと国道14号線に出ます。右折して進むと二枚橋の交差点に出ます。

二枚橋の東側に郵政公社の宿舎がありますが、ここは、終戦直後に進駐軍相手の慰安所「東京パレス」が作られた場所です。

「東京パレス」の仕組みは次の通りです。まず、五十円の入場料を払って中へ入るとダンスホールがあります。ここでチケットを買うと、専属バンドのジャズ演奏をバックに女性と踊ることができます。夜9時になってダンスホールが終わると、2階の喫茶店街へ移動し、そこには、女性の部屋もありました。*1

アメリカ人記者が、占領下の日本の様子を書いた「ニッポン日記」*2 によると、ダンスホールの女性は、西洋のガウンを着て、下には何も着ていなかったとそうです。

宿舎の敷地の裏側(北側)には、親水緑道があって閑静な住宅街となっています。

【参考文献】

*1 人情講談(睦書房,1952.8)P.163

*2 マーク・ゲイン:ニッポン日記 上(筑摩書房,1951)P.186

立川には、羽衣町と錦町の二ヶ所に赤線地帯がありました。1

錦町は、JR立川駅から東側に歩いて10分ほどの所にあります。昭和27年刊行の風俗雑誌2 には、「錦町の赤線の建物は洋風のカフエー式で、女達はいずれも洋装、ドレスを引きずっている女もいるし、またぐらまで見えるようなショートパンツの女の子もいる。若い16、7のあどけないのから、23、4の脂ののりきった連中が、ガムを噛みながらきゃッきゃッと男達の腕にからみついてくる。」と当時の様子が紹介されています。

錦町楽天地のメインストリート。

現在は閑静な住宅街になっています。

電柱の地域表示。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.52-P.53

*2 人情講談(睦書房,1952.9)P.162「東京赤線地帯・現地ルポ」

今回は、五番町(京都府京都市)の町並みと風俗を散歩します。五番町は水上勉さんの小説の舞台となった場所です。

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されている写真の場所は、スナックの建物を除いて、新しい建物に立て変わっていました。昔の面影はなくなりつつあります。

スナックの看板

スナックの建物の隣にある建物。

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されていた元妓楼の建物があった場所は、駐車場になっていました。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2 続・消えゆく夢の街を訪ねて(自由国民社,2002)

天王新地を歩いてみます。スナック風の建物が道の両側に並んでいます。

突き当たりを右に曲がったところ。

全体は、コの字型になっているので、さらに右に曲がると、一周できます。この道をまっすぐ行くと再び国道24号線へ出ます。

逆方向から見たところ。

和歌山市内を南北に貫く柳通りを北上し、JR紀伊本線を越えると、地蔵の辻と呼ばれる交差点(国道24号線)に出ます。和歌山駅から歩くと20分ほどかかります。

天王新地がある場所は、地蔵の辻の交差点が目印です。昭和15年の「大和歌山市街地図」*1 を見ると、すでに「天王新地」の記述がありますので、赤線時代より以前に存在していたようです。

国道24号線沿いに「天王新地」のバス停があります。現在も「天王新地」という呼び名は生き続けいているるようです。

電車で行く場合は、和歌山駅と和歌山市駅の中間にある「紀和」という無人駅から徒歩3分ぐらいで天王新地に着きます。

国道24号線沿いに新地の入口を示すアーケードが建っています。「天王料理組合」と書かれています。アーケードは2つ建っています。

アーケードをくぐると少し坂になっています。この坂を下りきったところの両脇に店があります。*2

【参考文献】

*1 和歌山市史編纂委員会:和歌山市史第5巻(和歌山市,1975)「大和歌山市街地図(昭和15年9月9日由良要塞司令部検閲済み)」

*2 シーズ情報出版:日本裏風俗夜遊び読本(シーズ情報出版,1999)P.139-P.140

今回は、黄金町(神奈川県横浜市中区)の町並みを散歩します。

かつて、ちょの間があった初音町の京急の高架下。

現在は、建物が完全に撤去されています。

大岡沿いの部分は、かつての名残がわずかに残っています。

店舗は、新しい店舗に改装されていいます。

第一京浜裏手の路地には、赤線時代の建物がごっそり残る一画があります。

今回散歩したところ、半年程前まであった古いお宅と元旅館の建物*1 が無くなっていました。中央部の一画がぽっかりと空き地になっています。

路地の北側には、円柱を持つお宅が健在です。

道を挟んだ向かい側の建物が無くなり更地になったため、建物の全貌を見れるようになりました。

【参考記事】

*1 風俗散歩(曙町):第一京浜裏手の路地(2006)

立石のカフェー街は、京成立石駅前の踏み切りを渡った商店街の左手のあたりにありました。*1

パチンコ屋のある通りから右側に入った路地に料理屋だったと思われる建物があります。

路地の曲がり角のあたり。

建物の右手には、狭い路地が続いています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.62

玉の井を象徴する赤線跡の建物。※1

2階のバルコニー部分。ここから客を見送ったのだと思います。

入口。

軒下の意匠。

戦後の玉の井は、いろは通りの北側にありましたが、永井荷風の「墨東綺譚」の舞台となった戦前の玉の井は、いろは通りの南側にありました。

戦前の玉の井は、改正道路(現在の水戸街道)を挟んだ両側にありました。*1

現在の水戸街道から東向島駅への道。戦前は、この細い道に「玉の井駅近道」の看板がありました。*1

「墨東綺譚」で主人公の老作家がお雪さんと出会った場所。*2

「墨東綺譚」に出てくる銭湯の中島湯。現在はマンションになっています。*1

【参考文献】

*1 文芸散策の会:永井荷風の愛した東京下町(日本交通公社出版事業局,1996)P.115-P.117

*2 川本三郎,湯川節子:図説永井荷風(河出書房新社,2005)「墨東綺譚」文学散歩の玉の井概要図

メインの通りから路地を入ったところ。前回の散歩のときにあったカラフルな円柱を持つ赤い壁の建物*1 は無くなっていました。

建物が無くなったおかげで、対面にあった装飾された窓枠を持つお宅*2 の概観が見渡せるようになりました。

窓枠には、こんな装飾がほどこされています。

建物の側面から空き地の方向を見たところ。

【参考記事】

*1 風俗散歩(玉の井):赤い壁の建物(2006.3)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.76

皆ヶ作の市街地の北側に位置する船越町には、古いスナックやバーの建物が残っています。

2階部分に半円形の窓があります。

1階にも半円形のデザイン。

入口のドアに、当時のものと思われるプレートが残されていました。

長浦港に面した飲食店街。昔の雰囲気が残る居酒屋があります。

「赤線跡を歩く」では、カフェー街は、田浦駅からむしろ安針塚駅側に少し寄ったところにあったとし、この飲食店街が紹介されています。*1

入口の上部に魔よけのように見えるライオンがいました。*1

おとなしい顔立ちのライオンです。*1

「料理店」のプレート。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.77

今回は、皆ヶ作(神奈川県)の町並みと風俗を散歩します。

京急田浦駅前近くにある仲通り商店街の入口の左手に黄緑色の個性的な建物があります。*1

2階の部分。

側面から見たところ。

繊細なデザインの窓。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.76-P.77

昭和28年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終わりました。そのわずか13日後の8月27日、進駐軍のための特殊慰安施設の本部として、RAA(レクレーション・アミューズメント・アソシエーション)の設立式が皇居前広場で行われました。*1*4

「新日本の女性に告ぐ!戦後処理の国家的緊急施設の一端として、進駐軍慰安施設の大事業に参加する新日本女性の率先力を求む」こんな看板が銀座の通りなどに掲げられました。

RAA本部は、銀座7丁目の中華料理屋「幸楽」(現在の銀座ライオンの手前のあたり)にありました。*2*3

その後、RAA本部は、銀座8丁目角の博品館ビルに移転しました。*2*3

この博品館ビルには、昭和39年(当時、観光会館)、福富太郎さんが、キャバレーの「銀座ハリウッド」をオープンさせました。RAA本部のあったビルのオーナーの伊藤弘義社長から、「君ならこの大ビル全館を使いこなせる。」と勧められたのがきっかけでした。「銀座ハリウッド」は、延べ1000坪、全館吹き抜けでした。*2

現在の博品館ビルには、りかちゃんクラブが入っています。内容に違いこそあれ、女性に縁の深いビルと言ってよいのではないでしょうか。

【参考文献】

*1 小林大治郎,村瀬明著:みんなは知らない 国家売春命令(雄山閣出版,1961)P.12-P.15

*2 福富太郎:昭和キャバレー秘史(1994,河出書房新社)P.70-P.71,P.170-P.171

*3 武揚堂:地図物語 あの日の銀座(武揚堂,2007)附図

【参考記事】

*4 風俗散歩(大森):慰安所第1号跡地

鳩の街商店街周辺には、現在も多くの「赤線建築」を見ることができます。なかでもこの物件は大店だったらしき建物で、表玄関のある裏路地側と商店街に面した通用口側の両方にバルコニーがあります。赤線当時は、このバルコニーから女性たちが名残惜しく振り返る客を見送っていたことが想像できます。*1

建物の側面にある外扉。

「OFF LIMITTS(米軍立入禁止)」。赤線時代の名残が外壁に残っています。*2

現在は、下町の希少物件として売り出されています。*1

【参考文献】

*1 散歩の達人(2004.8)P.48-P.49

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.38

旧洲崎遊廓の東側の通り。

ここに、現在も原型をとどめている建物があります。

見事なファザードを持った建物です。

3つあった入口のうち、中央の入口のみが使用され、他の2つの入口は閉じられています。*1

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.15

調布の売春業は、布田五宿(国領宿、下布田宿、上布田宿、下石原宿、上石原宿)と呼ばれる宿場町の飯盛旅籠として江戸時代に始まり、その後、貸座敷業として発展し、明治時代に21軒の妓楼を数えました。その後衰退しましたが、敗戦後、調布特飲街(仲町特飲街)として勢いを盛り返しました。*1

現在の仲町通りは、スナックなどの飲食店と住宅地が混在する通りです

町並みは新しく、赤線時代を連想させる建物は残っていません。

赤線街の中心部である交差点には、現在はホテルが建っています。

漫画家つげ義春の「退屈な部屋」という作品に登場する「丸窓の家」は、このあたりにありました。*2*1 聞き書き集編集委員会: 調布の里ものがたり(調布市生活文化部女性課,1999)P.71-P.86

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.46-P.47

甲突町のメインの通りには、旅館やスナックだったと思われる建物が数軒残っています。

タイルの装飾があるお宅。現在はタクシー会社の建物になっています。

甲突町のメインの通りから、脇道に入ると元旅館だった建物が建ち並びます。

戦後間もない時代に建てられたと思われる民家が残っています。木村聡さんの「消えた赤線放浪記」*1 にも掲載されている建物です。

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.341

新地西町には、古い建物がいくつか残っています。中でも交差点の角にあってひときわ目を引くのが「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されているこちらのお宅です。

入口付近。カフェー調の装飾が残っています。

「下関観光社交組合員証」のプレートが残っています。

水色のタイル。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.49

ソープランドの裏手に、今は休業していると思われる古びたスナックがあります。

「赤線跡を歩く」*1 にも掲載されていた「BARすずらん」。

シンプルなデザインのドア。

「カフエー」のプレートが残っています。

【参考文献】

木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.168-P.169

駒形の北西の川辺町に、かつて飲み屋街だったと思われる一画があります。

その名も「ロマンス街」。ロマンスのロの字の部分がハート型にデザインされています。看板に矢印が書かれていますので、この場所が飲み屋街の入口だったようです。

1階部分に3軒の店が並んでいます。

建物は1棟しか残っていませんが、周囲は駐車場などになっていますが、当時はこのような建物がズラっと並び、飲み屋街を形成していたのではないでしょうか。

入口のドア。ピンク系の色に塗られています。

二丁町遊廓は、戦災により消失したため、終戦後は駒形地区に赤線が発生しました。二丁町遊廓の後身ともいうべき駒形地区は、前後10年たらずの間に発展し、静岡の一大歓楽街となりましたが、昭和32年の売春防止法によって姿を消しました。*1

【参考文献】

*1 静岡新聞:ふるさと百話2巻(静岡新聞,1998)P.130-131

旧枚方新地(桜新地)の入口あたり。

二階家が軒をつらねます。住宅は建て替えが進んでいて、昔からの建物はほとんど残っていません。

「赤線跡を歩く」*1 で、「中心部にあってひときわ目を引くお宅」と紹介されていた玉水旅館の建物は残念ながら取り壊され、さら地になっていました。

1階が洋風に装飾されている建物。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(ちくま書房,2002)P.202

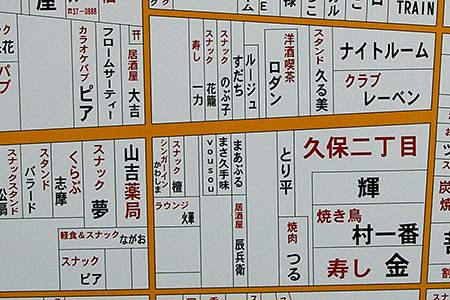

昭和33年3月31日時点の店名とその場所を記した「赤線消ゆる日の地図」*1 によると、以下の30店舗が営業していました。

1.金玉 2.村田 3.喜鶴 4.青い鳥 5.石川 6.東京 7.一力 8.曙 9.山海 10.自由亭 11.鶴亀 12.第一花乃家 13.山吉 14.第二花乃家 15.松千 16.吉口屋 17.鳩の家 18.晴美 19.森常 20.高橋 21.喜八 22.千舟 23.生駒 24.一二三 25.吉野屋 26.三島 27.村上 28.むさし 29.汐見 30.高砂

下の写真は、現在の地図ですが、これを見ると、現在も屋号を引き継いでいると思われる店があります。7.一力 13.山吉 の2軒です。

まず、「一力」ですが、「赤線消ゆる日の地図」*1 に示されている場所と同じ場所に、現在は寿司屋「一力」が営業しています。

現在は、近代的なビルに建て替わっています。

「山吉」があった場所には、現在は薬局の「山吉薬局」が営業中です。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.283

今回は久保(広島県尾道市)の町並みを散歩します。

国道2号線の「楽天地」の表示のある信号機を南側に折れた八坂神社の南西方向一帯は、旧久保遊郭がった場所です。現在でも飲食店が建ち並ぶ繁華街です。

旧遊廓(新開遊里)統括事務所跡。*1

建物の2階部分。

現在は、1階部分はスナックです。

昭和21年以後、2階部分は診療室として使用されました。*1

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.183,P.284

家老渡からバスに乗り、1km程北の三庄六区小用(こよう)に来ました。南側には、弓削島の古法皇山(279.4m)が見えます。

ここには、戦前、戦中の個人内科医院跡が残されています。*1

再び家老渡に戻ります。被免許地から北西500mぐらい行くと、徐々に坂道となります。

斜地に、赤線時代の個人医院がありました。*1 現在は、一般住宅になっています。

【参考資料】

*1 忍甲一:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296

第一京浜の裏手に昔の赤線時代の建物がごっそり残る路地があります。その路地に、さらに細い路地が直交しています。

かつては、この路地は賑わい見せていたのかもしれません。

アーケードが痕跡が残っています。

使われていない旅館の入口。

伏見通りは、転業アパートが連なる通りですが、半年前に散歩したときに、この場所にあった旧「金よし」*1 は取り壊され、さら地になっていました。赤線時代の名建築がまた一つ消えました。

以前は、旧「金よし」とT字路に向かい合うようにして、建っている旧「プリンセス」の建物。

独特のデザインの建物です。

遠くから眺めても、ひと目でそれと解ります。

【参考記事】

*1 風俗散歩(吉原):旧「金よし」(2006.4)

昭和33年の売春防止法施行後、吉原の赤線業者は旅館に転業し、ひところは修学旅行の学童も泊まりました。*1

旅館「喜久本」の建物が残っています。吉原今昔図*2 によると、この場所には赤線時代、「新久喜」という屋号の店がありました。

入口には、「吉原観光旅館組合員」と書かれたプレートが貼られています。

旅館「稲本」。稲本楼の関係者が開業した旅館でしょうか。

八幡園の赤線跡の建物の中で、ひときわ人目をひく存在が、旧床元の建物です。和風の建築ですが、1階正面の部分に装飾がほどこされています。

ピンクのタイルで装飾された円柱と屋号の「床元(Tokomoto)」の文字が印象的です。

丸型の窓。こちらもピンクのタイルで装飾されています。

建物の側面には、「とこもと」と彫り抜かれています。

尾頭橋駅の西側に尾頭橋公園があります。ここは、旧赤線の八幡園があった場所です。公園の遊戯施設の向こうに旧赤線の建物が見えます。

公園の中央には噴水があり、憩いの場となっています。

公園の北側。

公園の北東にはステージがあります。旧赤線の建物との対比が印象的です。

真金町・永楽町の遊廓は、昭和33年の売春防止法をもって、その歴史を閉じました。娼家の多くは、カフエ、バーなどの飲食店に転業しました。*1

遊廓時代にきちんと区画された道路には、緑地帯が残っています。

「赤線跡を歩く」*1 で紹介されている「美船」という屋号の建物は既に無く、駐車場になっていました。

同じく、「タイガー」という店名のカフェーだった建物も建て替えられ、今では近代的な住宅となています。

真金町二丁目の通り。写真の左側の建物はスナック、中央の建物は酒屋でしたが、現在は改装されて、住宅になっています。旧スナックの建物の左隣の路地を入っていくと、旧「美船」があった場所に行き着きます。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.124-P.125

終戦直後、政府の要請で、連合軍将兵のセックス処理を目的とした、R・A・A(特殊慰安施設協会)が発足しました。資金の貸付の保証と慰安婦募集の黙認を国家から約束されたR・A・A(実際には業者が運営)は、銀座通りなどに大看板を掲げて堂々と女性を集め始めました。*1

「新日本女性に告ぐ。戦後処理の国家的緊急施設の一端として進駐軍慰安の大事業に参加する新日本女性の率先協力を求む」

「女事務員募集。年齢18才以上25才まで。宿舎・被服・食糧など全部支給」

こうして集められた慰安婦の第一陣が、慰安所第一号の「小町園」に送り込まれ、昭和20年8月27日に開店しました。*1 場所は、現在の大森のいすゞ本社近くのあたりでした。

「小町園」があった場所*2 は、現在はマンションが建ち、当時の面影はありません。

近くに、料亭風の建物が残っていました。「小町園」は、こんな感じの建物だったのかもしれません。

「小町園」の女性たちの中には、耐え切れなくなって京浜急行の線路に飛び込んで自殺した人もいたそうです。*1 現在、京浜急行の線路は高架化されています。

その後、慰安所の数は激増し、R・A・Aが解散した後は、そのほとんどが、赤線地帯として残り、売春防止法によってネオンが消されるまで繁栄しました。*1

【参考文献】

*1 小林大治郎,村瀬明:国家売春命令(雄山閣出版, 1992)P.12-P.23

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.119

今回は、大森(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

ビジネス雑誌の「プレジデント」に次のような記事が掲載されていました。*1

「米兵専用慰安所・小町園があった場所には、今、マンションが立っている。近隣のマンションの1階には、その時の名残か、『こまち』という名の店があった。」

実際に、この店に行ってみました。「小町園」があったとされる場所*2 からは、京浜急行の線路をまたいだ反対側にあり、距離も少し離れています。

入口に、「秋田地鳥 比内鳥...」と書かれています。

お好み焼きともんじゃ焼きの店のようですが、ランチタイムは、稲庭うどんと定食が主力メニューです。

「こまち」は「小町園」の名残というよりは、「秋田小町」の「こまち」であるような気がしますが、余計な詮索はせずに、この店が「小町園」の名残と思って、入ってみることにしました。

稲庭うどんセットと瓶ビールを注文。そうめんのように細い稲庭うどんは絶品でした。

【参考文献】

*1 下川耿史:プレジデント(1999,10)「敗戦国の女たちが見た夢RAAとパンパンガールの時代」P.250

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002) P.119

新地の中心部に「今里花街協同組合」の看板を掲げた事務所があります。

この組合の前身(と思われる)「今里新地芸妓組合」は、昭和5年3月26日に設立されました。

「今里花街協同組合」が、お店を管理しているためか、お店の提灯などは、すべて統一されています。

「今里花街協同組合」と書かれた提灯があります。

今回は、今里(大阪府)の町並みと風俗を散歩します。

近鉄今里駅を下車し、商店街を5分程歩き、右へ曲がったところに今里新地があります。入り口には、「今里新地」とかかれたゲートがあります。夜になると赤いネオンで光ります。

現在でも、数十件の店が現役の風俗店として営業しています。人通りは少なく、落ち着いた料亭の佇まいが続きます。

料亭は、普通の家を改造したのではなく、最初からお茶屋向きに建築されたものばかりです。*1

大阪の他の新地と比べると、町そのものが緑化されているので、明るく、ごく普通の町並みといった感じがします。

【参考文献】

*1 南博(編):近代庶民生活誌第13巻「今里新地十年史」P.194

近鉄郡山駅を線路沿いに南へ5分ほど歩くと、東岡町です。ここにも遊廓がありました。三階建ての木造建築が連なっています。

大衆居酒屋「義」のある通り。道の両側に大型の木造の建物が連なっています。

くの字を描いて東西に続いています。

大衆居酒屋「義」の看板があるあたりから東側を見たところ。

明治25年制定の「貸座敷娼妓営業取締規則」では、大和郡山市の洞泉寺町、東岡の2箇所に貸座敷娼妓営業の区域がありました。*1

洞泉寺の周辺には、木造の建物が残っています(写真右奥は洞泉寺)。

大信寺の北隣にある木造の建物。木造3階建ての建物は迫力があります。

同じ建物を正面から見たところ。

ハート型の窓。

【参考文献】

*1 奈良県警察史編集委員会編:奈良県警察史. 明治・大正編(奈良県警察本部,1977) P.428

駅から県道102号線(長沢水戸線)を少し行くと、料理屋だったという楼閣*1 があります。

建物の側面。洋風と和風がミックスされています。

料理店の入り口。

料理店と書かれた納税証が残っています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.92-P.93

ソープ街の中に古い旅館があります。「想い出」という屋号の旅館です。旅館の隣(写真奥)には同じ「想い出」という屋号のソープランドがあります。

緑のタイルの装飾がある立派な建物です。こちらも同じく「想い出」という屋号です。新館と旧館という位置づけでしょうか。

旅館の入口。左側の円柱に「旅館想い出」、右側の円柱に「お気軽にどうぞお泊りください」と書かれたプレートが貼ってあります。

ソープランド「エデン」の看板が右手前に見えます。新旧店舗を対比させてみました。

水野町公園近く。ソープランド「AAライン」のある通り。

ソープランドの向かいに古い建物が残っています。

入口に屋号が見えますが、何と読むのかはよくわかりません。入口と窓枠に緑色の鮮やかなタイルの装飾があります。

4つある窓には、富士山の装飾が施されています。

ソープ街の裏手には、古い建物が残っています。

1階は喫茶店になっている建物。

全体は、ピンクのタイルで装飾されていますが、中央の庇部分は白と黒のタイルで装飾されています。喫茶店の看板は新しいです。

鳩の街などで見かけるタイルの円柱を思い出しました。

かつては、大通りの左右には旅館が立ち並んでいたと思われますが、今は、わずかに古い家並みが残るのみです。

旅館だったと思われるどっしりとした建物が残っています。

旅館の脇の路地。

軒下に入ると、古い建物の雰囲気が伝わってきます。

今回は、熊谷(埼玉県)の町並みと風俗を散歩します。駅の西側の伊勢町には、かつて遊廓がありました。場所は、秩父鉄道の上熊谷駅よりもさらに西側の新幹線の高架下(南側)です。

「赤線跡を歩く」に写真が載っていた*1 「旅館あき山」は、今は無く、住宅が建っていました。

「旅館あき山」は新幹線の高架下に移動していました。

現在、電話帳に「旅館あき山」の登録はなく、現在は、営業していないようです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(筑摩書房,2002)P.152-P.157

東柳町周辺には、往時の町並みを残す旅館の建物が残っています。

壁の装飾に特徴があります。

「赤線跡を歩く」に写真が掲載されてる円柱を持つ建物*1 があった場所は、今では、住宅地になっています。

風情のある旅館「まつば」の入口。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.107

五条楽園には、タイルで装飾された洋風の建物が数多くあります。緑や赤など色合いが鮮やかです。

円柱のタイルを持つ建物。

タイルで装飾された玄関。

お茶屋のプレート。

六軒橋周辺の広場に面して「本家三友(旧三友楼)」があります。

五条楽園の中では最大級の建物です。

新緑に木造建築が映えます。

お茶屋のプレート。

五条楽園のお茶屋は、路地の中にひっそりと佇んでいます。お茶屋「八千代」のある通り。

営業中のお茶屋の入口には提灯と暖簾が掲げられています。

六軒橋の近くの開けた場所にあるお茶屋。

洋風のお茶屋の建物の提灯。