今回は、大網(千葉県大網白里市)の町並みを散歩します。

大網駅の東側にある商店街には、看板建築の商店が多く残っています。

鮮魚、仕出し「魚岩」。

行木小間物店。

水色の看板建築。

今回は、大網(千葉県大網白里市)の町並みを散歩します。

大網駅の東側にある商店街には、看板建築の商店が多く残っています。

鮮魚、仕出し「魚岩」。

行木小間物店。

水色の看板建築。

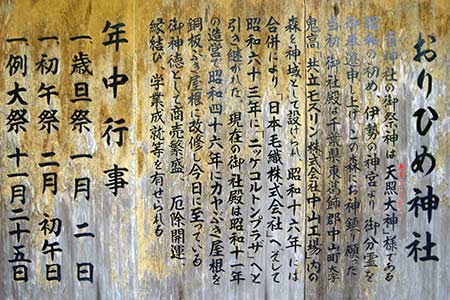

JR下総中山駅近く。JR線と真間川が交差するあたりに、おりひめ神社があります。

おりひめ神社は、共立モスリン中山工場の頃から、工場内の森を神域として設けられた神社です。その後、合併により日本毛織(株)へ、そして、昭和63年に、商業施設のニッケコルトンプラザへ引き継がれました(案内板より)。

鳥居。

中山に日本毛織工場が出来た頃、三千人ほどの女工さんが昼夜二交代でという反物(モスリン)を織っていました。当時、中山小栗原付近は、モスリン景気で、工場の休日ともなると、小栗原の街中は女の人の流れ一色となり、飲食店、食堂、化粧品店など、どの店も満員盛況でした。*1

京成中山駅近くにある小栗原蓮池公園。

昭和36年4月に開園したことを示す碑。

昭和の初めに中山三業組合が結成され、小栗原地区(現在の中山)の蓮池の奥にはカフェー「かおる」がありました。料理屋では「森田屋」などがあって、日暮れを待つようにして半玉のたたく太鼓の音が満水の池にコダマして、風流でした。*1

蓮池湖畔にある公会堂では毎夜芝居、浪花節、安来節等の興業があって、日暮れになると客寄せの呼び声、幕開けの拍子木の音が池にコダマして豪華さを増し、夜になると小栗原の街には矢がすりにエプロン姿の女給さんが、厚化粧であちこちに見られました。*1

京成電鉄中山駅(写真左奥)の下から続く暗渠。

住宅地の中、北側に暗渠がカーブを描きながら延びています。

途中、道路を横切って、さらに続きます。

暗渠の行き止まりのあたり。

小栗原蓮池公園の近く。

塀の角に設置された「いけず石」と思われるオブジェ。

横から。

内部には、水が溜まっています。金魚鉢の代わりとしても使えそうです。

京成中山駅から中山小学校へ向かう道の途中。

駄菓子屋さんがあります。

店内。

どう見ても駄菓子屋には見えない佇まいです。

国道14号線沿いにある中村家。

煉瓦蔵は文化遺産に指定されています。

煉瓦造二階建、切妻造桟瓦葺で、妻面にアーチを付した庇窓があります。壁は焼過煉瓦がイギリス積に積まれています。*1

鬼瓦や屋根もどっしりとした意匠です。

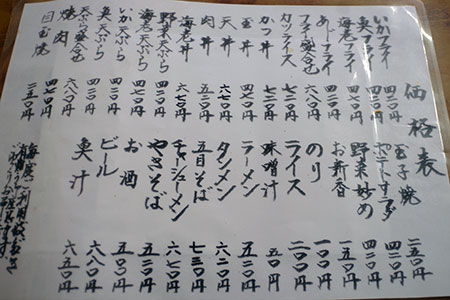

市川市の鬼越駅近くにある大衆食堂の越後屋。

入口は2つありますが、店の中は一つにつながっています。

テーブル席と座敷。

かつ丼とビールを注文。

今回は、下総中山(千葉県市川市)の町並みを散歩します。

京成電鉄は「便所煙突」の宝庫です。※1※2

「ショーワーベンチレーター」と書かれています。プラスチック製の新しいもののようです。

反対側(駅の南側)の倉庫にも便所煙突。

こちらは、錆び感もあり、昔懐かしい「便所煙突」を彷彿とさせる形状です。

啓正式自然回転除風器(便所煙突) は、危険物倉庫用ベンチレータ として、現在も製品供給されており、希少なものではありませんが、汲み取り式便所が主流だった昭和の時代の風景を思い出させるものです。※1

京成宗吾参道駅から宗吾霊堂方面に歩いて15分程度のところにある「みはし亭」。

店先に設けられる坪庭。

テーブル席。

天ざるを注文。大き目にカットされた海苔がポイントです。

京成電鉄の宗吾参道駅。

駅の北側に踏み切り近くに、便所煙突※2 があります。

L字型に伸びた煙突。

啓正式自然回転除風器(便所煙突)*1 は、危険物倉庫用ベンチレータ*2 として、現在も製品供給されており、希少なものではありませんが、汲み取り式便所が主流だった昭和の時代の風景※1 を思い出させるものです。

P.156

自然回転除風器

風車の回転によって、外気との接触面に真空域をつ…

P.9

・特に強制換気を必要としないところや外気の流入が

少ないところ、…

成田山の光明堂の裏手にある奥之院。

石垣には、深川などの関係者の名があります。

洲崎井筒楼。

浅草田圃「草津」。

大正10年の古地図*1 に、広大な敷地で記されている「草津亭」と思われます。

草津亭は、明治5年に駒込神明町で創業し明治18年に浅草にて開業。*2

草津亭明治時代から浅草の花柳界を支えてきました。*3

魂生大明神のある大鷲神社ですが、他にも性神信仰に纏わるものとして、「合体椎の木」「子授け大樹」があります。

子授け大樹。

合体椎の木。

反対側から見ると、たしかに合体しています。

安食駅北側の住宅街。

中華料理の安庵。

店内は、独得のレトロな雰囲気です。

えびチャーハンを注文。

千葉県立房総のむらの「上総の農家」は、上総の代表的な名主クラスの農家を再現した施設です。*1

ざしき。

中二階。板敷きの中二階の部屋で、奉公人の部屋として使われていたそうです。*1

長屋門。

今回は、安食(千葉県印旛郡栄町)の町並みを散歩します。

千葉県立房総のむらは、千葉県の商家や農家などの町並みを再現した博物館です。

商家の町並みコーナー。

町並みの入口にある総屋(ふさや)は、成田の新勝寺門前に

江戸時代末期に建てられ、昭和初期まで使用された大野屋旅館の外観を一部再現しています。*1

江戸時代の町並みが再現されています。

めし屋。

湖北駅の西側の住宅街。Y字路の部分。

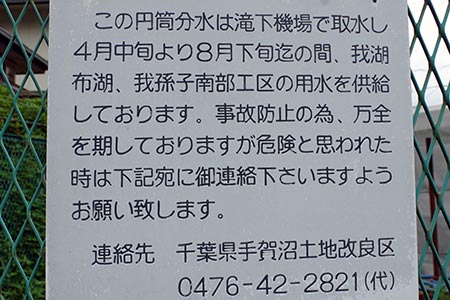

湖北台円筒分水があります。

分水している箇所。

4月から8月の間、用水を供給しています。

湖北駅の東側。中里通り沿いにある大きな長屋門。

広大な敷地です。

これほど大きな長屋門は見たことがありません。

右側部分に、シャッターと看板跡。何かの店舗だったのでしょうか。

石神堂※1 の近くに、バス専用回転場所があります。

回転場所の奥のスペースに置かれた大量のバス停。

岡山県で見かけたバス停置き場は、古くなったバス停の墓場のようでしたが、※2、こちらのバス停は、まだ使えそうな新品のバス停ばかりです。

台座は、ほとんどが丸型ですが、角型もあります。

JR成田線の新木駅から東へ1km弱。稚児大師堂・観音堂・石神堂、とお堂が並んでいます。

石神堂と書かれています。

祠の中には、たくさんの石棒が並べられています。

大型の石棒もあります。

両総用水は、長年、水不足に悩まされてきた九十九里平野が下総台地の向こう側の利根川から水を引いもので、東金支線の先に円筒分水工があります。*1

東金支線の円筒分水工では、サイホンの原理で吹き上がった水を、決まった割合に分けた円周上の堰を越えさせ、3方向へ分水します。*2

美しい曲線。

両総東金支線の碑。

東金線の踏切を渡ったところに、割烹志津本の看板が立っています。

線路沿いに少し行くと志津本があります。

かつて東金市のJR東金駅周辺にはたくさんの芸妓の姿が見られ、県内でも代表的なお座敷文化が花開いていました。*1

東金市の旧市街一帯にはかつて多くの芸妓(げいこ)が暮らしていました。*1

かつて東金市のJR東金駅周辺にはたくさんの芸妓の姿が見られ、県内でも代表的…

東金駅前のパチンコ百万弗の向かい側にある吾妻庵。

年季の入った暖簾。

昭和のまま時間が止まったかのような店内。

天ぷらそばとビールを注文。

東金の古い町並みには、看板建築の建物が多く残っています。

田中家具店。

和洋折衷の建物。

小規模な商店。

県道千葉銚子線沿いにある古い民家。

ホロー製のプレート。

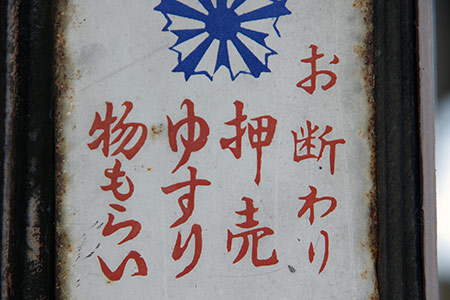

東金市防犯組合のプレート。

物もらい、ゆすり、押売、お断り。

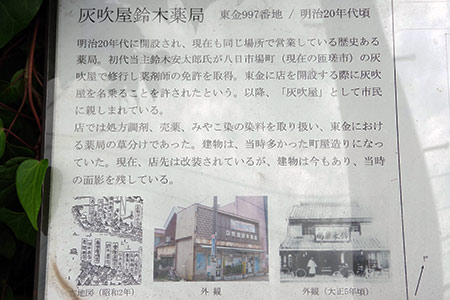

県道千葉銚子線沿いにある灰吹屋鈴木薬局。

明治20年代に開設された薬局で、初代当主鈴木安太郎氏が八日市場の灰吹屋で修業し、東金に店を開設する際に灰吹屋を名乗ることを許されました。昭和2年発行の古地図(松井天山:千葉県東金町鳥瞰*1)にも掲載されています(案内板より)。

灰吹屋。

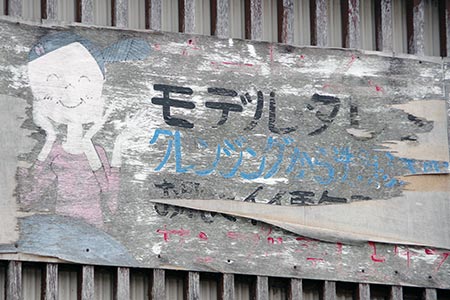

モデルタレントさんも愛用。

今回は、東金(千葉県東金市)の町並みを散歩します。

東金駅前にあるパチンコ百万弗。

娯楽の殿堂 百万弗。

飲食店が併設されています。

大衆酒場、やきとり。

小田原駅近くにある古民家風の佇まいの店舗。

蕎麦処寿庵

天ぷら蕎麦とビールを注文。

歴史感溢れる老舗のお蕎麦屋さんです。

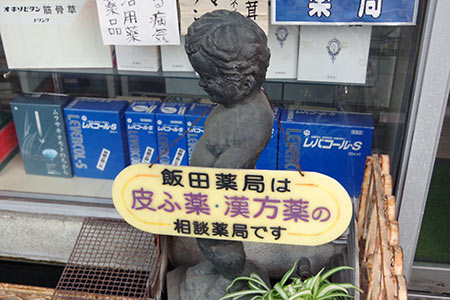

小田原市の本町2丁目の交差点の角にある飯田薬局。

店の前に池のようなスペースがあります。

小便小僧。

看板がぶら下げられていて、店の広告に一役買っています。

松原神社の東側。黒板壁の続く通りがあります。

松原神社の膝下にある小路を中心とした宮小路はかつては小田原随一の繁華街でした。戦前には映画館、劇場、呉服店、小間物屋、料理屋、カフェ、芸者置屋などが軒を連ね、この宮小路には料亭として、清風楼、春日、桝金、弥生などがありました。

現在残っているのは清風楼のみです。

反対側の青物町商店街に、現在の店の入口があります。

今回は、小田原(神奈川県小田原市)の町並みを散歩します。

小田原市本町の千度小路。

鈴廣の旧店舗の建物が残っています。

鈴廣は、1865年(慶応元年)創業。明治中期に、千度小路に店を移し屋号を「鈴廣」と改めました。*1

通用口側。

成田山新勝寺近くの成田街道沿いにある純喫茶チルチル。

ガス灯のようなデザインの電灯。

内装やシャンデリアがレトロで豪華です。

メロンクリームソーダを注文。

成田山新勝寺の清瀧権現堂・妙見宮。

玉垣などには、たくさんの寄進者の名が刻まれています。

新吉原、西の宮。

新吉原角町 稲辨楼。

今回は、成田(千葉県成田市)の町並みを散歩します。

成田山・表参道の道が二又に分かれているあたり。

蕎麦処ふじや。

歴史を感じさせる店内。

天ぷらそばを注文。

国道14号から南に入ったところにある湊町2丁目公園。

三田浜塩田発祥の地の碑。

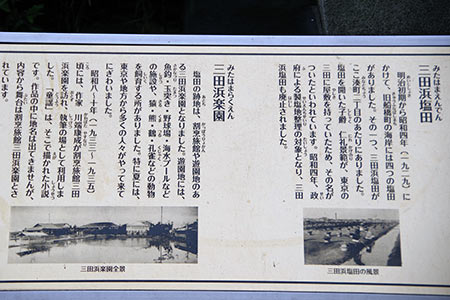

三田浜楽園は「楽園」の名が示すように、昔は割烹旅館のほかに遊園地があり、小動物園や有料のプールなどもありました。現在、市役所の立っている辺りはちょうどそのプール跡でした。この楽園の土地一帯は古くは有名な三田浜塩田になっていました。

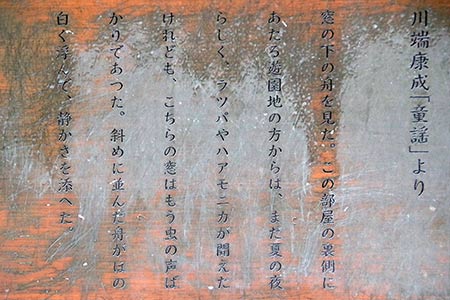

ノーベル賞作家の川端康成が若き日にここに遊んで、のちに短編小説「童謡」(昭和十年)を描き、その舞台にしました。それによると「長い廊下を持った割烹旅館の主人公の部屋では、窓からカレイやボラや鰻が釣れ、枕の下は本当に海水で磯の香りが強かった。」と書かれています。*1

船橋郵便局前の駐車場の角にレトロ電柱が残っています。

ここから、北へ入ったところが船橋新地跡で、そこにもレトロ電柱があります。※1

この電柱も同じ系統のものかもしれません。

スイッチがついていたと思われる穴跡。

現在の電柱に寄り添うような形で立っています。

千葉街道沿いにある鰻の「うなぎや」。解りやすい屋号です。

うなぎ重には、桐、松、竹があります。持ち帰りもできます。

ビールには、「鰻の骨の唐揚げ」がつきます。

うな重(竹)を注文。

船橋の本町中央公園。

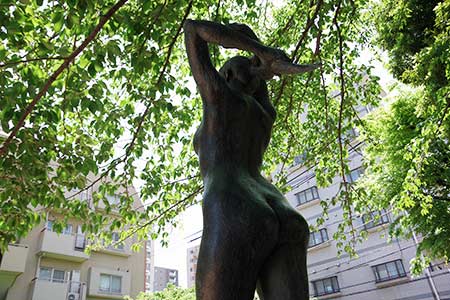

「海からの風」と題された彫像。

船橋市には、25体の野外彫刻があります。*1

後ろ姿。

京成船橋駅前の飲食店が密集する一画。

以前、このあたりには、ストリップ劇場の「ニュー大宝」がありました。*1

南側から。

建物脇の路地。

京成電鉄船橋競馬場駅の北側。

中華料理「菜来軒」。

テーブル席。

五目炒飯を注文。大型の海老2尾とチャーシューそしてカマボコがトッピングされています。

ららぽーとTOKYO-BAYの南隣。

現在は、物流センターになっている東側に、ゆるやかなカーブを描く道路が南北に通っています。

この曲線は、かつての娯楽施設「船橋ヘルスセンター」のゴールデンビーチがあったあたりです。*1

「船橋ヘルスセンター」は昭和30年、大衆温泉としてオープンしました。 “日本一大きい、日本一面白い、日本一安い、温泉と海と娯楽の大デパート”をテーマに、温泉施設や遊園地、プールに海水浴、劇場、ゴルフ場、ボウリング場、アイススケート場、サーキット場、遊覧船等々、当時の常識では考えられないほど、広大な敷地にさまざまな“娯楽場”がありました。*1

船橋ヘルスセンターの閉園後、スキードームSSAWS(ザウス)がオープンしましたが、現在は、IKEA Tokyo-Bayになっています。

今回は、船橋(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。

京成電鉄船橋競馬場駅のプラットフォーム脇に、小さな小屋が建っています。

ブロック塀で作られた小屋の側面に便所煙突が取り付けられています。

便所煙突は、駅の階段脇にももう1基。入口にドアがある小さな小屋です。

啓正式自然回転除風器(便所煙突)は、風車の回転によって、便所などの円筒内部の空気を吸い上げ、外部に放出する装置です。その吸引力は強大ですが、同時に外部から侵入しようとする空気は羽状弁の作用により防止され、逆流することはありません。*1

啓正式自然回転除風器(便所煙突)*1 は、危険物倉庫用ベンチレータ*2 として、現在も製品供給されており、希少なものではありませんが、汲み取り式便所が主流だった昭和の時代の風景※1 を思い出させるものです。

P.156

自然回転除風器

風車の回転によって、外気との接触面に真空域をつ…

P.9

・特に強制換気を必要としないところや外気の流入が

少ないところ、…

湯河原駅近くのY字路にあるレストラン。

洋食の王道をいくメニューが揃っています。

昭和43年の創業以来、メニューを変えることなく、丁寧に、手間ひまかけて作られる洋食です。デミグラスソースは仕込みから約1週間かけてじっくり作ります。オムライスは、銀座で修業したマスターが守り続ける、昔ながらの卵でチキンライスを包むタイプ。*1

オムライスとビールを注文。

昭和43年の創業以来51年に亘って、メニューを変えることなく、丁寧に、手間ひま…

湯河原の「桜山入口」バス亭の近く。

3階建てのスナックと看板建築の建物があります。

2階部分には、紋章風の装飾。

スナック梢。

湯河原の和菓子店の「味楽庵湯河原本店」。

店の前に、人車鉄道の車両(復元)が展示されています。

相人車鉄道は、日本初の人車鉄道で、芥川龍之介の「トロッコ」の舞台にもなりました。当時、人車鉄道は予想以上に人件費がかさんだため、会社は動力化を計画し、同時に軌道もこれまでの610mmから762mmに広げ、軽便鉄道に変身させました。工事の完成は明治40(1907)年でしたが、「トロッコ」はこの改良工事中の話です。*1

車両の内部。3人ずつが向かいあって座る構造です。

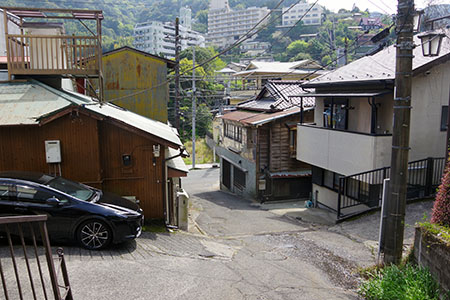

湯河原の「見附町」バス停付近。

この坂道を登ったところに、湯河原芸妓屋組合があります。

湯河原芸妓屋組合。

湯河原芸妓屋組合がある場所から坂道を振り返ります。

千歳川にかかる藤木橋から北側の風景。レトロな建物が川沿いに弧を描くように建ちます。

光陽館の旅館としての創業は昭和16年。当時は木造3階建で終戦後傷病兵の世話をする看護婦たちが宿舎として利用していました。昭和43年、温泉観光華やかな時代に現在の建物に改築されました。*1

日帰り入浴ができます。

源泉かけ流しです。

今回は、湯河原(神奈川県足柄下郡湯河原町)の町並みを散歩します。

千歳川沿いの道がJR東海道線をくぐるあたり。

湯河原温泉の看板が見えます。

湯河原温泉の入口であることを知らせる大看板です。

JR東海道線の車窓からもよく見える位置に建っています。

武雄か駅から上総湊駅行きのバスに乗り、「大師口」バス停で下車。南側の坂を登ると、「燈籠坂大師入口」と書かれたトンネルに行きあたります。

トンネルを抜けると右手に見事な素掘りトンネルが現れます。

トンネルの上には、燈籠坂大師堂があり、この切通しトンネルは、大師堂へ続く参道となっています。*1

頭上注意。

上総湊駅から国道沿いに南に向かったところに、昭和レトロな雰囲気が特徴の「ニコニコドライブイン」があります。

店内。

価格は、リーズナブルです。

天ぷら盛り合わせとタンメン、ビールを注文。

上総湊駅で下車した国道沿いにさとみ寿司の看板が見えます。

長屋門のような造りの建物。

さとみ寿し。

房総寿司(1.5人前)とビールを注文。「房総寿司」は地元の魚だけが使われています。

富津市の山間部にある圓鏡寺。石段を登りきったところにお堂があります。

お堂の右手にある石造群。左側に恵比寿様。右側に女性の裸像。

手前には、陰陽石が安置されています。

石棒。

今回は、富津(千葉県富津市)の町並みを散歩します。

東京湾観音は、高さ56mの観音様で、昭和36年に建立されました。*1

観音様の後ろ姿。窓があるので、穴だらけです。

内部にらせん階段があって、頭部まで登ることができます。途中の腕のあたりは、小さな展望スペースになっています。

観音様遠望。

渚町の繁華街にある老舗喫茶店の「田園」。

創業は1959年です(店の看板より)。

クラシカルな雰囲気の店内。

中央には、大きな鯉が泳ぐ池が設置されています。

ナポリタンを注文。

昭和町の理容室の建物のある通り※1 を西へ入ったところ。「ムーラン座」の看板が見えます。

現在は休業中のようです。

入口。

静岡県の資料*1 によると、「ムーラン座」は、興行場として営業していたようです。

熱海駅の南側。昭和町の海よりの一画。

小窓がたくさんある理容室。

建物の角の部分が丸くなっているモダンなデザインです。

壁面のタイル。

竜宮閣※1 では、入浴ができます。入浴料は1,000円です。

こじんまりとした浴室ですが、少しの時間、貸切ることができます。

浴槽の壁面には錦鯉のタイル絵。

裸像。

今回は、熱海(静岡県熱海市)の町並みを散歩します。

駅前の通りを西へ下ってすぐのところにある温泉旅館「竜宮閣」。昔ながらの旅館の佇まいです。

入口。

竜宮閣と書かれた燈籠。燈籠の脇は急な下り階段※1 になっています。

隣には、「三景荘」という旅館があります。

東海道線菊川駅(旧堀の內駅)の南方約400m位の処に、かつて、堀の內遊廓がありました。*1

東西の伸びる道路沿いに、古い建物が残る一画があります。*2

その昔、遊廓付近は茶畑であって、遊廓に遊びに行くことを茶畑に行くと言われていました。*2

配置図*2には、上に「道路」、下に「南」と書かれており、道路側に、南海楼、落合楼。南側に、金波楼、検梅と説明されいるので、この付近の通り沿いが遊廓地だった可能性もあります。

堀の内遊廓は靜岡県堀の内町字堀の內にあつて東海道線堀の內駅で下車し、南方約…

昔の川崎街道は菊川市役所の西側山裾を南下していた。天理教会横はT字路で右に…

今回は、菊川(静岡県菊川市)の町並みを散歩します。

菊川駅の南側。商店街の中に「赤レンガ倉庫」が建っています。

案内板によると、この赤レンガ倉庫は、明治33年(1900年)に建てられた製茶工場の一部、とのこと。

入口。

東側から。

島田市博物館の中庭。

「いたずらがき」と題されたブロンズ像が建っています。

子供たち。

へのへのもへじ。

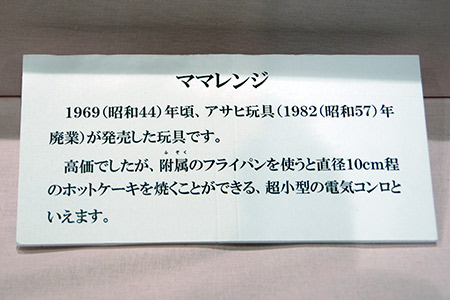

昔懐かしいおもちゃのコーナーに展示されていた「ママレンジ」。「ママレンジ」は、本物のホットケーキも焼くことができました。

アサヒ玩具の創業は、戦後の昭和23年。昭和44年に業界初の電源を使用し、実際に料理が出来るという「ママレンジ(3900円)」を発売。玩具の歴史に新しいページを加えました。※1

エポック社のゲーム盤。※2

人気マンガ「巨人の星」にヒントを得て、開発された“消える魔球”が搭載された野球盤。打者の手前で球が落ちて消えてしまう魔球を投げることができます。*1

1970年代

オールスター野球盤BM型 魔球装置付き

“消える魔球”登場!

…

旧東海道沿いの大井川近くにある島田市博物館。常設展では、江戸時代後期の大井川の川越しの様子や島田の文化などが紹介されています。

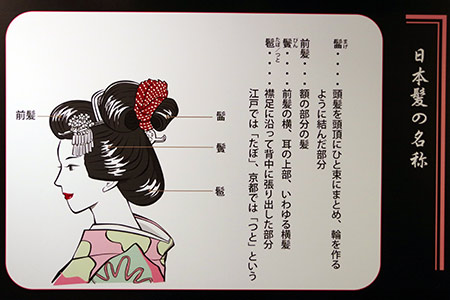

島田出身とも伝えられる遊女、虎御前※1 が考案したともいわれる「島田髷」。※2

日本髪の名称の説明。

「島田髷」の様々な種類が展示されています。

島田駅近くの商店街。

日立の亀の子マークが残る店舗。

「日立チーェンストール」※1 の名を冠した電気店です。

店の上部の亀の子マークの隣には、「ポンパくん」。尾っぽの緑色がわずかに残っているのみで、塗装はほとんど落ちて、真っ白です。

ポンパくんは、日立が製造していたカラーテレビの宣伝マスコットで、昭和45年10月14日から「ポンパ列車」が品川駅を発車、全国を回り主要駅で展示会を開催し、216日間で約2万キロを走行し99万人の観客を動員しました。*1

P.34

昭和45年10月14日、鉄道記念日に合わせて、「ポンパ列車」が品川駅を発…

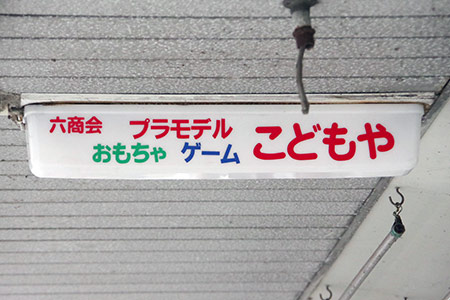

島田市街の旧東海道沿いの商店街にあるオモチャの「こどもや」。

城郭で見られるような塔のオブジェ。

プラモデル、おもちゃ、ゲーム。

レトロなおもちゃやさんです。

今回は島田(静岡県島田市)の町並みを散歩します。

からくり時計がある「おび通り」のあたりは、旧東海道の宿場の中心で、下本陣があった場所です。

「おび通り」から西へ50m。

ホテル割烹の建物の隣が駐車場となっていますが、このあたりに昔、遊廓の三河屋がありました。*1

島田には、中心街の二丁目の橋本屋と併せ、2軒の遊廓があり、遊女が8・ 9人いました。*1

お堀端通りから小田原城方面に向かった道路沿い。

町中華の「日清亭」。

年季の入った食品サンプル。

オムライスの大盛とビールを注文。

これまで、何度も巨大オムライスにチャレンジしてきましたが※1※2※3、その中でも巨大さでは群を抜いています。

小田原市中町の住宅街。

営業を始めてから約80年になる中嶋湯があります。*1

小田原の銭湯では最後の一軒となりました。

銭湯の側面。

入口のタイル絵。

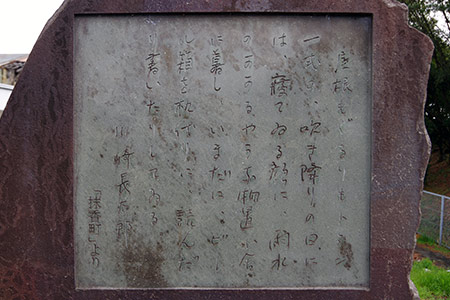

小田原生まれの小説家の川崎長太郎は、昭和28・9年頃、カフェーや花街を題材にした作品(「抹香町もの」)でブームを巻き起こしました。*1

海岸寄りの場所に文学碑が設置されています。

代表作「抹香町」からの一節(冒頭部分)。

「屋根もぐるりもトタン一式の、吹き降りの日には、寝ている顔に、雨水のかかるような物置小舎に暮らし、いまだに、ビール箱を机代わりに、読んだり書いたりしている。」*2

防潮扉の向こう側は海です。

P.81

昭和13年に小田原へ引き揚げてくると、物置小屋に住み、みかん箱を机に…

P.53

川上竹六も、既に五十歳であった。弟がひとりあるだけで、女房子供なし…

本町2丁目の宮小路の風俗店のある通り。

「飛び出し坊や」の看板が設置されています。

今から50年前の1973年、高度経済成長期にあって子どもの飛び出しによる事故も多発していた状況を心配した滋賀県旧八日市市(現・東近江市)の社会福祉協議会が、「久田工芸」の久田泰平さんに声をかけ、日本初の「飛び出し坊や」が誕生しました。*1

作者の久田泰平(ひさだやすへい)さんのサイン。

浜町2丁目のかつての旅館街※1 の近く。

緑色のトタンの塀。

懐かしい便所煙突。汲み取り式便所が主流だった時代には、よく見られた風景です。

北側の通りから。

かつて、抹香町(まっこうちょう、現在の浜町2丁目)と呼ばれた旅館街。

現在も旅館だった建物が残っています。

こちらは、「石川屋」という屋号の旅館だったようです。*1

抹香町に自然に発生した私娼が昭和初期、移転し、これを俗に新開地といいました。※1

浜町1丁目の通り。

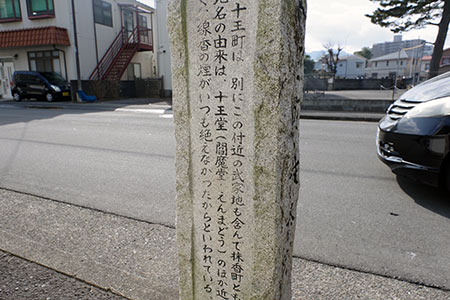

「十王町・抹香町」の石碑が建っています。

江戸時代、東海道に散在していた遊女屋は、明治36年、初音新地※1 に移転しましたが、今まで来やすく遊んでいた人たちの中には重苦しく感じ、遊興費も高かったので、それらの人々のために自然に発生したのが抹香町の私娼でした。昭和初期、新宿のはずれの元ゴミ捨て場であった地域に移転し、これを俗に新開地といいました。*1

川崎長太郎さんの抹香町は、この新開地のことですが、昔ながらの抹香町という名で呼ばれました。芸者などの揚げ代を線香代といいますが(線香をとぼして時間を計ったため)、抹香町とはまことにそれらしい名前です。*1

川崎長太郎さんの抹香町

江戸時代、東海道に散在していた遊女屋は、明治36年…

今回は、小田原(神奈川県小田原市)の町並みを散歩します。

小田原の遊女屋は江戸時代の飯盛女に始まるもので、明治35年まで東海道筋に散在していました。泉鏡花の「熱海の春」(明治35年1月)*1 には、「31日、小田原見物、遊女屋が軒を並べてにぎやかである。」とありますが、明治32年、遊女屋を旧古新宿(こしんしく)の海側の一角の指定地に集めるという措置がとられたばかりで、「熱海の春」が描かれた明治35年には、古新宿にすでに遊廓ができかかっていました。ところが、同9年9月28日、小田原一帯を大津波が襲い、この津波でほとんどできあがっていた遊女屋は跡たかもなく押し流されてしまい、指定地替えが行われ、新玉4丁目の一廓(初音新地)が指定されました。*2

昭和4年発行の「小田原全図」※1 によると、初音新地の北側には川が流れていました。現在は暗きょになっています。

暗きょは西側へ伸びています。写真左側(南側、現在のスポーツプラザ神奈中、旧神奈中ボウル*3)が遊廓があった側。

「初音」の電柱プレート。

P.281 現神奈中ボール、新玉交番のあたり。

三十日*2

初音新地

小田原の遊女屋は江戸時代の飯盛女に始まり、明治35年ま…

西より、金晶、宝来、東海、松本、菊本…参考記事

※1小田原(郷土文化館)小田原を紹介する資料の展示。初音新地。この記事を参照している記事

相模沼田駅近くの交差点の角にある大衆食堂の「てっぺん」。

「お食事処」と書かれた暖簾。

テーブル席が中心です。

海鮮丼を注文。ものすごいボリュームでした。

相模沼田駅の西側にある西念寺。門前に地蔵が建っています。

この地蔵像は、初音新地※1※2 の菊池楼主の次男が関東大震災で命を落としたのを悼み、七回忌に建立されたものです。*1

台座の後ろ側。

「小田原町初音新地菊池楼主」と刻まれています。

P.3

この地蔵像は、安藤政吉の次男が関東大震災で命を落としたのを悼み、父…

今回は、相模沼田(神奈川県小田原市)の町並みを散歩します。

伊豆箱根鉄道大雄山線の相模沼田駅。

駅の柵にはレールが使われています。

レールを使った支柱。

反対側の支柱は木製です。

掛川駅前の肴町にある天ぷらの「天金」。

歴史を感じる店内。

サッポロビール赤星。

天丼を注文。天ぷらの盛りが凄いです。

現在の居酒屋の喜楽(もと酒場福八)よりダイモクヤ(もと石山商店、現在は「味蔵」)のあたりには、旧遊廓の建物(二階建ての長屋(46メートル))が建っていました。明治30年代の終わり頃、今の掛川座ができるまでそこにあった遊廓の建物を移転したもので、7,8軒の店があったそうです。*1*2

反対側(北側)

現在は、飲食店が入る商業ビルです。

建物の裏側。

P.33

紺屋町

西側の喜楽(もと酒場福八)よりダイコクヤ(もと石山商店)…

P.8

ダイモクヤ~㐂楽

掛川駅前の紺屋町の通り。

ルパン掛川店。キャバレーのチェーンでしょうか。

地下街入口。

地下街は、閑散としています。

今回は、掛川(静岡県掛川市)の町並みを散歩します。

掛川駅前の大通りに立つブロンズ像。

松田裕康作「陽春」。

ブラウスを着た女性の像です。

彫刻家の松田裕康さんの作品は、掛川市内に数多く設置されています。

「陽春」松田裕康

成田山新勝寺の出世開運稲荷大明神へ向かう参道に連なる玉垣は長大です。角海老寄進の玉垣があった場所※1 から、さらに北へ進んだあたりに、亀戸の城東花柳街が寄進した玉垣があります。

「新きね」は、昭和47年頃に存在した料亭です。*1

亀戸、待合、幇間、とあります。

浅草公園待合。

待合(東京都四谷区)と書かれています。

P.100

城東三業組合事務所(見番)があった建物。現在は、亀戸三丁目自治会…

新勝寺へ向かう商店街にある柳屋ラジオ店。

東芝のマスコットキャラクター「光速エスパー」(こうそくエスパー)の描かれています。

空を飛んでいるエスパー。

店の上部にある東芝のロゴ。

今回は、成田(千葉県成田市)の町並みを散歩します。

般若通りへの入口のあたりにあるお食事処の「鳥伊勢」。

一番人気は「バクダン梅割り」。

「バクダン梅割り」は、宝焼酎25度のストレートに、梅のエキスを加えたもの。まさにバクダンです。

煮魚定食を注文。

鴨宮駅北口商店街。

御食事処「丸登(まると)食堂」。

ホッピーが飲めます。

丸登チャーハンを注文。チャーハンに八宝菜のような餡が掛かっています。

鴨宮駅は、JR小田原駅の一つ隣の駅です。

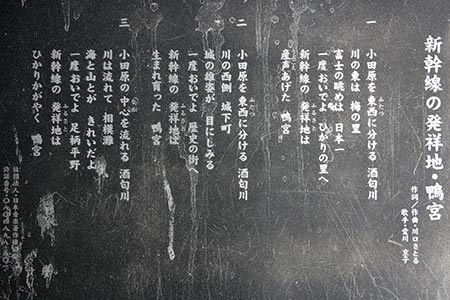

駅前に新幹線発祥の地の碑が建っています。

碑の上部には、初代新幹線(0系)の先頭車両。

新幹線の発祥地(鴨宮) [ ヒカリノフルサトカモノミヤ ]という歌もあります。

小田原市街にある「だるま料理店」は、明治26(1893)年創業の日本料理店です。網元であった、金沢出身の達磨(たつま)仁三郎が創業し、だるま大師の縁起にちなみ、屋号をだるま料理店と登録しました。*1

銭湯などで見る「折り上げ格天井」。

天丼とビールを注文。

天丼は、創業から続く名物です。*1

建物は大正12(1923)年の関東大震災により、創業時の主屋は倒壊しましたが、その後再建されました。*1

浜町2丁目の浜町公民館の裏にある天王稲荷神社。花柳界から信仰がありました。*1

一番手前の大きな玉垣。上部が欠けていますが、「〇音新地」と読み取れます。

松の字の上部が切れていますが、「松本楼」と読み取れます。

松本楼は、小田原案内図(大正2年)に記載があります。*2

芸者さんの名のある玉垣。*1

初音新地は、泉鏡太郎(泉鏡花)の短編小説*3 にも登場します。

この神社は北向きに立っており、地元の人も不思議がっていたが、理由は不明。花…

初音新地。

東から、いろは楼、叶楼、菊本楼、松本楼、東海楼、宝来楼、金昌…

三十日参考記事

この記事を参照している記事

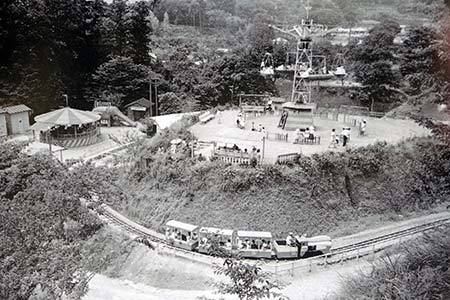

小田原城址にある屏風岩こども遊園地。子供向けの乗り物のレールが敷設されています。

江戸時代の絵図に、小田原城の本丸の裏側に「屏風岩」の記載*1 があることから「屏風岩こども遊園地」と名付けられました(案内板より)。

昭和30年頃のこども遊園地(案内板より)。

石垣の上に乗り物が走っています。

今回は、小田原(神奈川県小田原市)の町並みを散歩します。

小田原駅から小田原城址方面へ向かう道の途中にあるJRの小田原保線区。

入口に小便小僧が立っています。

小便小僧の隣には、魚をくわえた鶴。

元気よく水が出ています。

中央町のくの字型の路地。

飲食店や料理屋が道の両側に建ち並んでいます。

Barの建物。

こちらから見ると三階建てに見えます。

糸川の南側の中央町のスナック。

建物の角の紋章。

かつての歓楽街の名残を感じる建物です。

「つたや」という屋号を確認できます。

旅館「竜宮閣」脇の階段路地。

急な階段。

下から見ると5階以上ある高層の建物であることが解ります。

「きくや」と読めます。

熱海は坂の多い町です。

ホテルのグランビュー熱海へ下る階段。

坂を下りきったところが三差路になっていて、グランビュー熱海の看板があります。

下から階段を見上げてみます。

湾曲したビル※1 が続く商店街に、美容室の建物が両隣のビルにくっついて建っています。

パーマ。キクチ美容室。

歴史を感じる入口のドア。

ネオン管の看板。

今回は、熱海(静岡県熱海市)の町並みを散歩します。

熱海駅前から南西方向に商店街の坂を下っていきます。

道路のカーブの形状に合わせてレトロなビルが建っています。

昭和39年、東京オリンピック開催のとき、狭かったメインストリーを拡幅するために共同でビルを建てたため、このように湾曲したビルがくっついて建っています。*1

昔ながらのお土産屋さんも健在です。

昭和39年東京オリンピックが開催するにあたって、当時狭かったメインストリーを…

馬橋駅前。

美容室前に、和服を着たマネキン。

マネキンは日章旗を背負っています。

傍らに日本人形。

馬橋駅前にある山長餅菓子店。

昭和39年創業の大福や団子などの昔ながらの和菓子をはじめ、いなりずし、のり巻き、などが自慢のお店です。*1

店内で食べることもできます。

「あんだんご」と「栗まん」を注文。お茶のサービスがあります。

新松戸駅からけやき通りを西へ向かった新松戸中央公園の近く。

「そば処けやき庵」は、昭和53年創業の日本そば店です。*1

重厚な座卓でビールを頂きます。

天ぷら蕎麦を注文。。

今回は、新松戸(千葉県松戸市)の町並みを散歩します。

常磐線の新松戸駅のホームから東側を見ると、「HOTELエクセリーヌ」の看板が見えます。

休憩2600円は破格です。

現在は休業中のようです。

屋上看板。