駅西口のすぐ近くには、千住の投げ込み寺と呼ばれる金蔵寺があります。

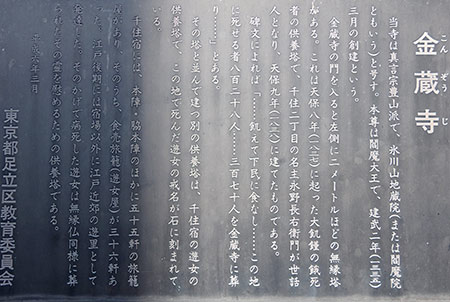

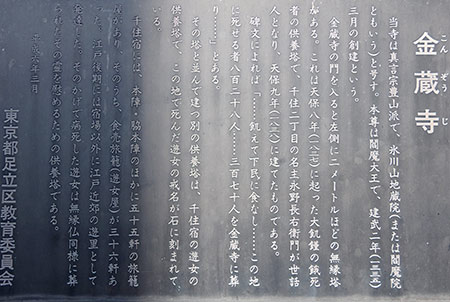

金蔵寺の創建は建武2年(1335年)です(案内板より)。

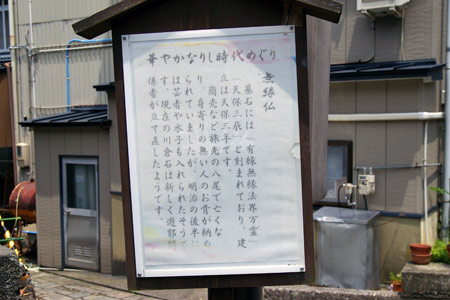

金蔵寺の門を入ると左側に2メートルほどの無縁塔があります。これは天保の飢饉の犠牲者のためのもの。その塔と並んで建つ「南無阿弥陀仏」と正面に記された供養塔は、千住宿の遊女の供養塔です。(案内板より)

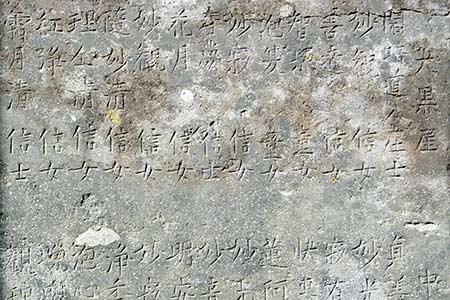

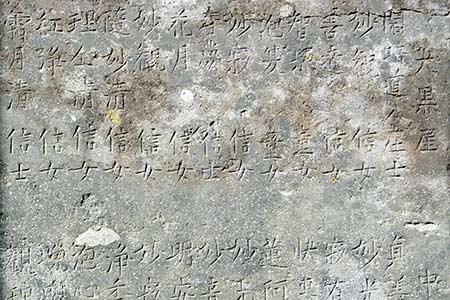

遊女供養墓の台石の四方には遊女の戒名がぎっしり記されています。*1

駅西口のすぐ近くには、千住の投げ込み寺と呼ばれる金蔵寺があります。

金蔵寺の創建は建武2年(1335年)です(案内板より)。

金蔵寺の門を入ると左側に2メートルほどの無縁塔があります。これは天保の飢饉の犠牲者のためのもの。その塔と並んで建つ「南無阿弥陀仏」と正面に記された供養塔は、千住宿の遊女の供養塔です。(案内板より)

遊女供養墓の台石の四方には遊女の戒名がぎっしり記されています。*1

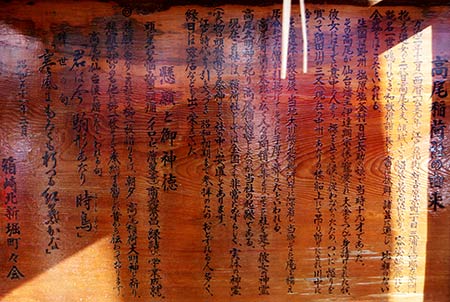

人形町の南。日本橋箱崎町のビル街の中に高尾稲荷社があります。

吉原の遊女、高尾大夫の霊を祭っている稲荷神社です。*1

石柱は、掘削の際に土中から掘り出された遺物を転用しているそうです。

箱崎北新堀町会が設置した縁起。

串茶屋には、遊女の共同墓地があります。

300坪に及ぶこの墓地は江戸時代、文化・文政の頃に出来ました。*1

東京南千住の浄閑寺は吉原の菩提寺であったため、境内には三千人の遊女の供養塔があり、また、新宿の投げ込み寺であった成覚寺には子供合埋碑がありますが、ともに合葬したものです。これに対して、串茶屋の遊女の墓は、単独の墓で、全国的に極めて珍しいものです。大小さまざまな女郎墓は、紋所や蓮の花を彫刻されたりした大きく立派なものです。*1

遊女の六地蔵。*1

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.125-P.130

今回は、富山(富山県富山市)の町並みと風俗を散歩します。

いたち川沿いには、遊廓や岡場所が散在していました。岡場所は私娼地で町の出入口や街道沿いに発生し、明治の初めまで、稲荷町、北新町、辰巳町などにありました。稲荷町は、藩庁から「女持旅籠」の免許を持っていたので、岡場所とはいえませんが、平旅籠と町屋が混在していました。*1

稲荷町の中心にある北陸街道から北に入ったところに善久寺があります。

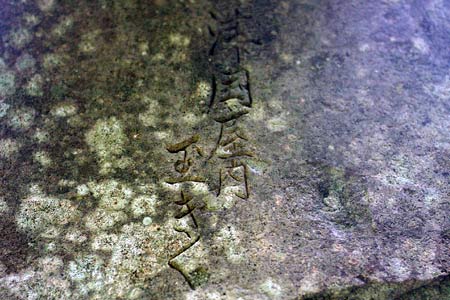

墓地の一番奥まったところに、一基の自然石の供養塔が建っています。表の文字は「蓮の露」と記されています。*1

裏面には、「慶応四年戊辰七月茶屋仲間」と刻まれています。この石碑は、美しい遊女が殿様に見染められて身ごもったが、難産で母子ともに相い果てたので、それを悼んで建てられたものです。*1

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.266-P.267

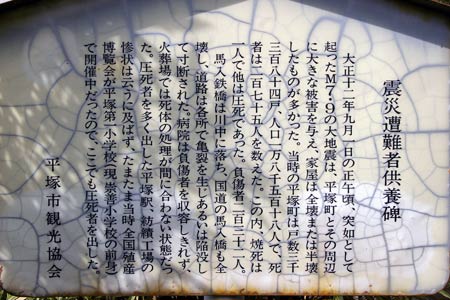

旧平塚遊廓の東端にある大鷲神社。

祠の脇に、震災遭難者供養碑があります

大正12年の(1923年)の関東大震災によって、平塚の花柳街、平塚遊廓は全半壊し完全なる家屋はありませんでした。被害を受けた平塚の遊廓は、復興に着手し、震災以後の平塚の妓楼は、福岡楼、新笹楼、相模楼、旭楼、東楼、平田楼、京友楼、金鱗楼、蛭子楼、第一松栄楼、第二松栄楼の11軒で、娼妓は130人が在住していました。*1

震災遭難者供養碑の裏側には、「平塚貸座敷組合一同」と刻まれています。

【参考文献】

今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 104-P.105

今回は、函館(北海道函館市)の町並みと風俗を散歩します。

函館の風俗散歩は、前回(2008年12月)に引き続き、今回で2回目です。

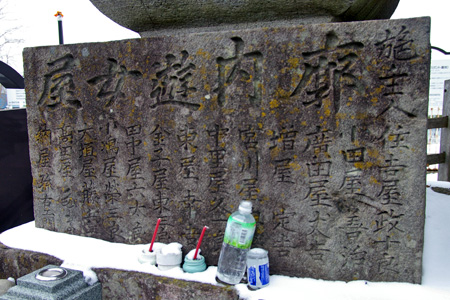

函館市台町(船見町)にある地蔵寺は遊女の駆込み寺といわれ、境内には、遊廓の経営者たちが引き取り手のない遊女などを供養するために元治元年(1864年)に建立した高さ3m以上もある「有無両縁塔」があります。*1

台座には、「廓内遊女屋」とあり、施主である山ノ上町遊廓の30人ほどの名が彫り込まれています。

住吉屋、小田屋、廣田屋、増屋、宮川屋、中里屋、東屋、金子屋、田中屋、小嶋屋、大須屋、高田屋、納屋の13名。

側面に、仲屋、菱屋、北越屋、中嶋屋、新屋、上田屋、玉屋、佐藤屋、盛屋、茂村屋、伊勢屋、甲屋の12名。計25名は、 1865年(元治2年・慶応元年)の発行された「箱館新廓遊女屋細見一覧」*2 に記載されている25の屋号に一致しています。

山之上町遊郭は、箱館開港に伴い万延元年、江戸吉原を模して造られ、外国人の為には特に三層楼の異人揚屋を大門脇に設け、俗に休息所と称されました。*3

地蔵寺の前には、山ノ上町遊廓の名妓だった高清水近大夫の墓(万延元年(1860年)が建っています。*1

【参考文献】

*1 大淵玄一,広瀬菊枝:紅燈二百年(大淵玄一,2002)P.32

【参考URL】

*2 宮川屋与吉:箱館新廓遊女屋細見一覧(宮川屋与吉,1865)

*3 函館市中央図書館:所蔵デジタルアーカイブ「箱館新廓遊女屋細見一覧」の説明文

大師堂の天如塔の隣の案内板や碑が設置されている一画。

大師堂 施設案内図。

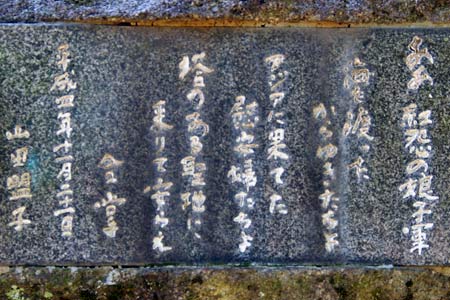

女性哀史を中心とした多数の著作がある山田盟子さんが建立した供養碑「痛魂」。

「痛魂」の供養碑には、次のように刻まれています*1

あ、あ、紅怨の娘子軍

海を渡ったからゆきたちよ

アジアに果てた慰安婦たちよ

塔のある聖地に来りて安らえ

合掌

【参考文献】

*1 山田盟子:「娘子軍」哀史 ー からゆき、娼婦、糸工女たちの生と死(光人社,1992)P.271-P.274

今回は、島原(長崎県島原市)の町並みと風俗を散歩します。

島原市湊道1丁目にある理性院大師堂。

からゆきさんの遺跡ともいえる天如塔。*1

最近、修復され、鮮やかな水色の塔になりました。

この塔は、明治42年(1909年)に大師堂の開祖である広田言証師により建立されました。内部には螺旋(らせん)階段が二つ(登り用と降り用)あり、仏の体内巡りを意識した珍しい建造物です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):理性院大師堂

府中市宮西町にある称名寺にある飯盛旅籠の杉嶋屋の墓。

杉嶋屋の墓域内に、店にいた飯盛女の墓が残っています。*1

地蔵尊を浮き彫りにした供養塔には、「法岸童女・文久元年四月五日きぬ」と刻まれています。「童女」ということは、遊女ではなく、遊客相手に遊女は身ごもり、きぬを生んだと考えられます。*2

俗名きぬ。

【参考文献】

*1 府中文化振興財団府中市郷土の森博物館:甲州街道府中宿 府中宿再訪展図録 改訂(府中文化振興財団府中市郷土の森博物館,2008)P.45

*2 樋口豊治:江戸時代の八王子宿(揺籃社,1990)P.173-P.175

旧末広亭横にあるお墓は、むかしから身寄りのない人のお骨が納められたと伝えられています。

明治の後半に入ってこの地が遊廓街になると、たくさんの芸者さんたちや彼女らが生んだ子供(水子)もこのお墓に入れられていました。昭和20年代の頃、このお墓にお参りすると勉強ができるようになるという評判がたち、願いをかけに多くの受験生やその家族がお参りにきました。*1

墓石の側面には「有縁無縁法界万零」。

裏面には、「天保三辰」と刻んであります。天保三年(1832年)は辰年で、天保14年の八尾絵図にも今の場所に石塔として描かれています。

【参考文献】

*1 鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会:鏡町のあゆみ(鏡町公民館建設委員会記念誌編集部会,2005)P.53

二丁町遊廓の開祖、勘右衛門は、正保四年(1647年)に病死し、明泉寺(静岡市葵区上石3−1)に葬られています。

勘右衛門の墓は、墓地へ入るとすぐ右手の隅にあります。

墓の表面中央に桔梗の紋をつけ、右側に釋祐念(勘右衛門)左に釋妙久(妻)の法名が彫られています。*1

墓は、弘化二年、九代目の加右衛門という人が建てたものです。

参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.141-P.142

今回は、静岡(静岡県静岡市)の町並みと風俗を散歩します。

静岡市街の駒形通りを入った静岡県地震防災センター南側に稲荷神社があります。

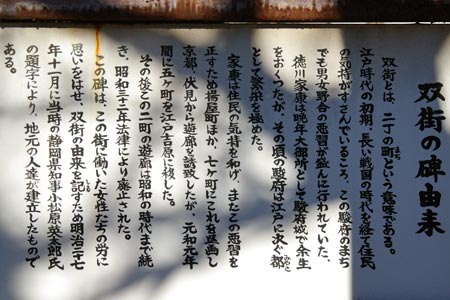

稲荷神社内に、「双街記念之碑」があります。双街とは、二丁の町という意味で、駿河の花街として知られた「二丁町遊廓」のことです。二丁町は、もともと七丁あったものが五丁江戸に移って)吉原になり、残ったのが二丁だから二丁町となったという言い伝えがあります。*1

題字は篆書体*2 で「静岡雙街(双街)紀念之碑」と書かれています。

当初は、表面に「つわもの共の夢の跡」と大書し、副題として「二丁町遊廓跡」と記す構想もあったようです。*1

二丁町遊廓の歴史は、天下の権を握った徳川家康が慶長十年(1605年)、将軍職を子秀忠に譲って、駿府に隠居した時代にさかのぼります。

駿府城拡張のため、多くの将士や役夫が駿府の町に集まり、城下の繁盛と共に女が原因の喧嘩口論が絶えなかったため、家康は遊女や歌舞伎女を一カ所に集めて営業させ取り締まった方が治安が保てるだろうと考えました。たまたま、家康の鷹匠を務めていた伊部勘右衛門が老齢のため辞職を願い出てきたので、家康や老後の仕事に安倍川の土地を与え遊廓をつくらせ、これを勘右衛門に支配させました。これが二丁町遊廓の始まりです。*1

【参考文献】

*1 漆畑弥一:ふるさと百話(静岡新聞社,1998)「駿府の花街」P.130-P.142,P.257

【参考URL】

*2 フォントファクトリー 大和篆書体

石岡市街にある本浄寺。

ここに、天狗党幹部の小四朗が「おふくろ」と慕った女将のいくの墓があります。*1

紀州屋いくの墓。*1

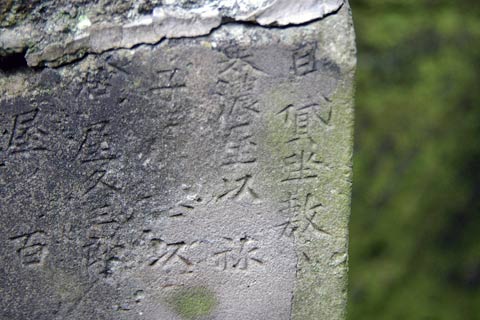

墓石の風化が激しく、解読できません。

【参考文献】

*1 石岡市史編纂委員会:石岡の歴史 市制三十周年記念 (石岡市,1984)P.169-P.172

博多の祇園町の万行寺。

ここに、遊女の名月の墓があります。

門をくぐったすぐ右側の奥まった場所。

信仰深かった遊女・明月の初七日に墓から蓮の花が咲いたという伝説が残っています。

江戸時代から日本唯一の対外貿易港であった長崎の居留地には、多数の外国人が押しかけて繁栄しました。

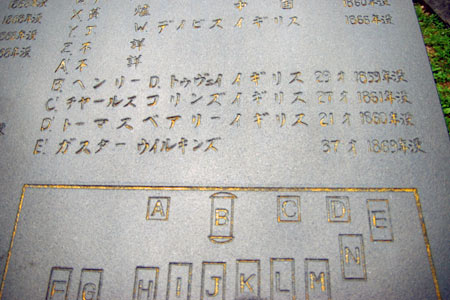

長崎居留地には、外国人男性と遊女や芸妓との間での恋愛もありました。 そのうちの一に、グスターフ・ウィンルキンズと玉菊の恋愛物語があります。稲佐悟真寺の国際墓地にウィンルキンズの墓があります。稲佐悟真寺の国際墓地にウィンルキンズの墓

アメリカ人のウィンルキンズは、貿易商社「カール・ニクル商会」の共同経営者で、1869年(明治2年)に37歳で死去しました。

花クルスの見事な墓碑。

墓碑には、墓碑を建てた恋人の日本人芸妓「玉菊」のが刻まれています。

【参考文献】

*1 長崎文献社:旅する長崎学 近代化ものがたりⅢ(長崎文献社,2008)P.52-P.53

西成区萩之茶屋の地下鉄堺筋線の動物園前駅近く。

ビルの谷間に、小さな空地があります。

ここには、「太子地蔵尊」と、「飛田墓地無縁塔」がありましたが、2010年3月に撤去されてしまいまいた。江戸時代の元和年間(1615年~24年)、飛田に墓地が移され、刑場も置かれました。「太子地蔵尊」はもともと墓地内にあったお地蔵さんで、「太子」という町名の起源にもなりました。*1

長い間、地元で地蔵の世話をしてこられた方が亡くなった後、地権者が地蔵と石碑を排除して更地にしてしまい、どこかに移築したのか廃棄したのか、まったく不明です。悔やまれて仕方がありません。*1

【参考文献】

*1 趙博:パギやんの大阪案内ぐるっと一周〈環状線〉の旅(高文研,2012)P.146-P.147

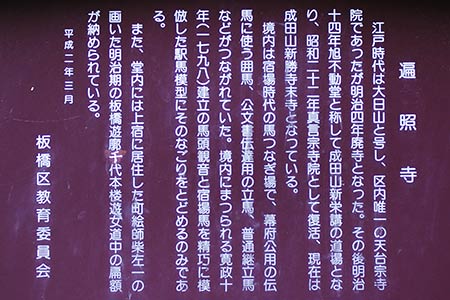

板橋仲宿にある遍照寺。入口は商店街沿いにありますが、注意して見ないと通りすぎてしまいそうです。

板橋遊廓の千代本楼の遊女道中の扁額が納められています(案内板より)。

石畳の路地がしばらく続きます。

奥にはお堂がありますが、中の様子をうかがい知ることはできません。

門司市街庄司町の高台にある地蔵寺。

江戸時代、門司の風待ちの港として繁栄した田の浦には、色街がありました。田の浦の真楽寺と聖山に遊女たちの墓がありましたが、現在は地蔵寺に移されています。*1

1753年から1839年までの5基の墓があります。*1

地蔵寺からは、門司市街が見渡せます。江戸時代に遊里があった田の浦は、関門橋(写真右奥)の向こう側です。

【参考文献】

*1 羽原清雅:「門司港」発展と栄光の軌跡(書肆侃侃房,2011)P.352

本琳寺境内に、昭和3年に建立された遊女の供養塔があります。*1

津山遊廓組合事務所の名が読み取れます。

供養塔には、津山遊廓の沿革が記されています。

灯籠に、仲居一同と彫られています。

【参考文献】

*1 津山市史編さん委員会:津山市史(津山市,1974.)P.149-P.152

松枝市内の石橋町に光徳寺があります。

光徳寺には、天神裏歓楽街に姐御(あねご)として君臨した「お加代」の墓があります。天神裏とは、現在の天神町(松江駅の西側)にあった歓楽街で、明治維新の混乱に乗じて発展しました。*1

明治元(1868)年1月、山陰道鎮撫総督に任命された西園寺公望は、新政府に対する各藩の意思を確認するため、官軍を率いて山陰道を下向しました。宿泊地ではありとあらゆる接待が行われましたが、酌婦だったお加代は、体を張って傍若無人に振る舞う一行をなだめました。

「侠女おかよの墓」と記された墓は、地蔵尊として祀られています。*1

【参考文献】

*1 荒木英信:新編松江八百八町町内物語(ハーベスト出版,2012)P.182-P.183

出雲大社からバスで約30分のところに、日御崎があります。

日御崎からさらに徒歩で約10分。小さな湾を持つ宇龍に到着します。宇龍は、松江藩の外港として栄えました。

民宿「やすだ」の裏手の山の上にある海蔵寺。

お堂の脇に、遊女の墓があります。*1

海蔵寺から見た権現島。鳥居が見えます。

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.62

今回は、出雲(島根県出雲市)の町並みと風俗を散歩します。

出雲大社の近くに、歌舞伎の創始者「出雲阿国」の墓があります。

出雲阿国は、大社町の鍛冶職中村三右衛門の子で、出雲大社の巫女であったと伝えられています。天正の頃、出雲大社本殿の修復勧進のため京都へ上り、世にいう歌舞伎踊りを創始しました。(案内板より)

奉納山公園には、出雲阿国の功績をたたえた塔が建てられています。周囲の円形の石垣には、中村歌右衛門、市川猿之助、水谷八重子、などの名前が刻まれています。

阿国は、晩年は大社に戻り、尼僧となって余生を過ごしました。阿国寺”連歌庵”には、阿国のレリーフがあります。

わが国の性的職業婦人の起源は巫女によって発生し、古代にあっては、売笑は必ずしも不徳の行為でもなく、酷業ではありませんでした。名神、大社といわれる神社が、その近くに遊廓を有していることは、古き巫女の存在を想わせるものです。これら巫女(巫娼)から出た遊女は、歌舞にまで関係していました。歌舞伎の源流が、出雲大社の巫女である阿国によって発したことは決して偶然ではありませんでした。*1

【参考文献】

*1 中山太郎:日本巫女史(国書刊行会,2012)P.42

今回は、三国(福井県坂井市)の町並みと風俗を散歩します。

松ヶ下一帯(西光寺付近)は、古くからの船着場で、三国で最も古い遊里として賑わいました。この遊里には、三国小女郎や歌川などの名妓が出ました。*1

宝永8年(1680年)に編さんされた「色道大鏡」*2 の中に、「三国の傾城は、松が下と上新町にあたりにあり、此内揚屋がある出村は竪町と地蔵町とに有。」と記されていて、三国における遊廓の発展ぶりがうかがえます。

西光寺の境内には、当時の遊女の墓が残されています。

三国小女郎(袋屋春路)のものとされる墓。春路は小女郎の本名です。*1

一番奥の墓石の正面は、文字が削られていて判別できませんが、側面には「女郎」とかろうじて判読できそうな文字が刻まれています。

【参考文献】

*1 岡本文弥:遊里新内考(同成社,1967)P.13

*2 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会編:色道大鏡.新版(八木書店,2006)P.378

下田市街にある稲田寺。

鶴松の墓。

お吉と鶴松は恋仲でしたが、お吉に、アメリカ総領事ハリスの妾になる話が持ち上がり、役人たちは無理やり二人の愛情を引き裂いて、お吉は仕方なくハリスに仕えることを承諾しました。

鶴松の一生を説明した案内板。

都営洲崎住宅に隣接する東陽一丁目第二公園。ここに、洲崎遊廓の娼妓の供養碑があります。

ここは、警視庁洲崎病院の跡地です。*1

白菊の花にひまなくおく露は なき人しのぶなみだなりけり

昭和六年十一月九日

信州善光寺大本願大宮尼公台下御親修

洲崎遊廓開始以来先亡者

追善供養執行記念

善光寺より僧を招いて、開業以来廓で亡くなった無数の娼妓の霊をなぐさめるための法要を行った際の供養碑です。*1

洲崎遊廓の建物は、戦災ですべて焼失しましたが、そのような状況の中、戦前の様子を知る唯一の手がかりとなるものです。

【参考文献】

*1 岡崎柾男:洲崎遊廓物語(青蛙房,1988)P.276-P.279

南草津駅からバス約10分の場所にある清浄寺に、遊女梅川の墓があります。

梅川は、近松門左衛門作の人形浄瑠璃の「冥途の飛脚」のモデルとなりました。

道路から少し入ったところに清浄寺があります。

遊女梅川の墓。

清浄寺の近くに、梅川終焉の地があります。

遊廓の入口に清源院。

遊女ヤマと若い町人清三郎が、許されぬ愛の証を立てるため、天神塚の井戸にそろって身を投げる。まるで「曾根崎心中」さながらの事件が、幕末の戸塚宿で起こりました。愛を貫くため死を選んだ若者たちに、町の人々が心を動かされ、文久3年(1863年)、清源院の境内に、二人の句碑が建てられました。*1

「井にうかぶ番ひの果てや秋の蝶」

清源院から見た戸塚駅付近。駅周辺の再開発により、かつての戸塚宿の面影は失われつつあります。

【参考URL】

*1 戸塚区ホームページ

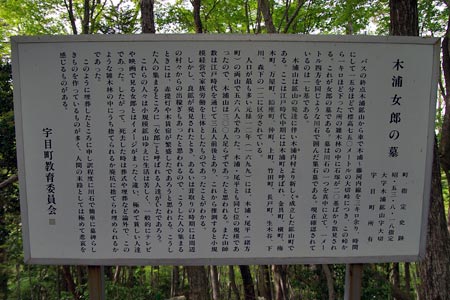

バス終点の木浦鉱山バス停から林道を6.9km。徒歩で約3時間かけて女郎の墓までたどり着きました。

雑木林の中に石塚が20基あまり散見されます。

木浦山は鉱山の発達に伴い成立した鉱山町で、人口は、最も多かった元禄12年(1699年)のときで568人でした。良鉱が発見されたとき、周辺の村々からの出稼ぎもあったと思われるので、こうした人の集まるときには、赤提灯や木賃宿が繁盛し、「女郎」もいました。女郎が死去したときは、葬式や埋葬など論外で、このような雑木林の中に打ち捨てられました。このように埋葬された場所には申し訳程度に簡単に川石で墓碑などが作られていることが多く、人間の末路としては極めて悲哀を感じるものです。(案内板より)

普通の人でも墓が何百年も残るのは極少ないのに、女郎の墓と言われているものが四角く石を並べて残っているのは、不思議と言われています。*1

【参考文献】

*1 米田寿美:木浦鉱山むかし物語(梅路,2003)P.155

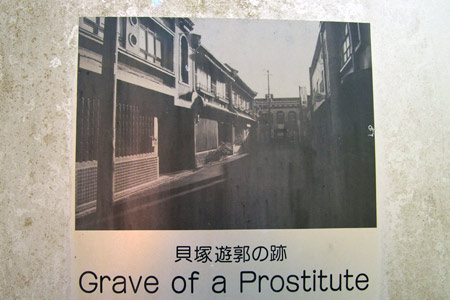

水間鉄道の終点の水間観音駅から、さらに南へ4Kmのところに遊女の墓があります。

トンネルから脇道を入った道路沿いにあります。

文化年間(1804年~1818年)この地で非業の死を遂げた遊女、千代の墓と伝えられています。伝説によれば、貝塚の遊女であった千代が、病気にかかって郷里の紀州へ帰る途中、この地で川面に写る自分の哀れな姿に落胆し、断食の末、命果てたといわれています。これを哀れんだ村人たちが墓をたて供養しました。

案内板に貝塚遊廓の写真が掲載されています。

今回は、宮古島(沖縄県宮古島市)の町並みと風俗を散歩します。

1943年、沖縄戦必須の情勢のもと日本軍が宮古島にも移駐してきました。約3万人の将兵が展開し、全島を要塞化しました。1944年10月から翌年8月まで、連日の空襲、艦砲射撃などでほとんどの集落は焦土と化し、輸送路を絶たれて、飢えとマラリアで多くの命が失われました。戦時中、日本軍の基地が置かれた野原(のばる)岳には、現在は航空自衛隊の通信施設(写真奥)があります。*1

自衛隊の正門前の道を西へ行ったところに、日本軍「慰安婦」の碑(アリランの碑)があります。*2

陸軍における慰安所の制度は、1932年(昭和7年)の上海事変の折に、長崎県から「慰安婦団」を招いたのがはじまりですが、その後の中国戦線の拡大に伴い日本軍隊の必需品となりました。はじめは九州の業者から売春婦を連れてきていましたが、性病経験者が多く、年をくいすぎていたので、当時日本の植民地支配下にあった朝鮮から慰安婦を集めるようになりました。*3

戦場となった沖縄県には、宮古島の11ヶ所を含む130ヶ所に「慰安所」があったことが確認されています。宮古島の慰安所のほとんどは集落近くにあったので、多くの住民が慰安婦と何らかの接触をしていました。特に共同井戸(ツガガー)での洗濯のときなど朝鮮の民謡「アリランの歌」を口ずさむのをたびたび耳にしたことが伝えられています。*4

「女たちへ・平和を愛する人たちへ」の碑は、2008年に建てられました。*4

【参考文献】

*1 新崎盛暉、他:観光コースでない沖縄-第4版(高文研,2008)P.265-P.275

*2 高教祖教育資料センター:沖縄の戦跡ブック・ガマ(沖縄時事出版,2009)P.137

*3 山谷哲夫:沖縄のハルモニ(晩声社,1979)P.19-P.20

*4 日韓共同「日本軍慰安所」宮古島調査団:戦場の宮古島と「慰安所」(なんよう文庫, 2009)P.10-P.14,P.56-P.61

古市にある大林寺。

ここには、孫福斎(まごふくいつき)と遊女お紺の墓が立てられています。

この墓は「油屋騒動」の芝居を演じた四代目坂東彦三郎が建立したものです。「油屋騒動」は、寛永8年(1759年)、宇治に住む医者の孫福斎が古市の遊廓の油屋にあがって、ふとしたことから怒り出し、数人を死傷させた事件で、この事件は「伊勢音頭恋寝刃」(いせおんどこいのねたば)という芝居に脚色されて上演され、非常な人気を得ました。*1*2

お紺は49才で病死しました。*1

墓石に油屋の文字があります。

【参考URL】

*1 大林寺:公式ホームページ「油屋騒動」

【参考文献】

*2 中村菊男:伊勢志摩歴史紀行(秋田書店,1975)P.119-P.123

大島港近くの斜面に、蓮生寺があります。

寺の山門。

大島遊廓の遊女のうち、最も優れた遊女は「お雪」の名を襲名していました。

蓮生寺の境内の墓地には、「お雪之碑」があります。

【参考文献】

*1 桧垣巧:串本町・大島区の調査報告書(高野山大学社会学研究室,1987)P.11

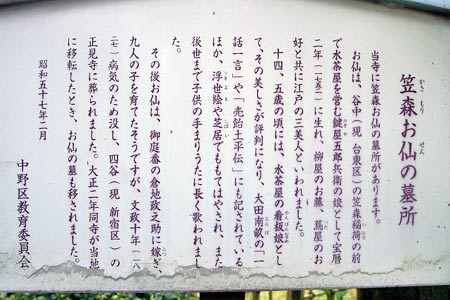

JR東中野駅近くにある正見寺。

正見寺の墓地に、笠森お仙の墓があります。

笠森お仙は、江戸時代、谷中の笠森稲荷の門前の水茶屋「鍵屋」で働いていた看板娘で、絶世の美人でした。*1

お仙は、幕府の御休息御庭者支配の倉地正之助の妻となったので、現在の倉地家の墓地にお仙の墓があります。

墓碑に倉地家のことが書かれています。

【参考文献】

*1 佐藤要人:江戸水茶屋風俗考(三樹書房,1993)P.160-P.172

木辻遊廓跡の近くにある称念寺。

称念寺の境内に、たくさんの無縁仏の墓石があります。

これらの墓石の中には、木辻遊廓の遊女たちのものが含まれていると言われています。

裏側。

【参考URL】

*1 奈良県ホームページ:「奈良県人権サイトガイドブック2」木辻遊郭跡と遊女の墓

吉備津駅背後の山の斜面に共同墓地があります。

その西側の一画に、多数の無縁墓が整理されています。この中には、遊女の墓も含まれています。

墓地最上部段には、宮内の豪商と言われた真野家の墓があります。

共同墓地から見た宮内。

【参考文献】

*1 岡山市教育委員会文化課:岡山市の歴史みてあるき(岡山市教育委員会,1977)P.293

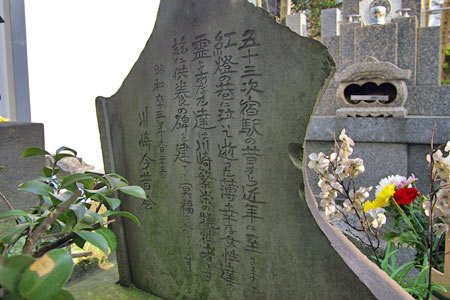

川崎遊廓は、元東海道五十三次中の川崎宿の宿場女郎であったものが、明治37年に現在の指定地へ移転したものです。*1

宗三寺の墓地の西側の角に、遊女の供養等があります。

供養等には、「川崎貸座敷組合」と刻まれています。

高塚、藤屋、三浦屋、金波楼、太田屋、三好楼、三日月楼、など、「全国遊廓案内」*1 に記載されている楼名が確認できます。

川崎今昔会が建てた供養の碑(裏側)。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.34「全国遊廓案内」

山口瞳さんの小説「血族」によると、主人公の私(山口瞳さん本人)の母の生家(羽仏家)は、柏木田遊廓で女郎屋を営んでいました。「血族」には、羽仏本家の菩提寺の妙栄寺が登場します。*1

墓地は、石段を登った小高い丘にあります。

羽仏本家の墓のあるあたり。

山口瞳さんの母方の祖父母の墓。

「血族」の中で、山口瞳さんは、「この墓の右側に、ぐんと小さくなった墓が並んでいて、女郎と思われる「紅顔院妙裏日艶信女」という戒名、番頭か妓夫太郎と思われる「快楽恒然信士」という戒名が刻まれていて、この色っぽいとしか言いようのない戒名に私は慄然とした。」と述べています。*1

付近を探しましたが、それらしき墓石は見あたりませんでした。

【参考文献】

*1 山口瞳:血族(文芸春秋,1979)P.185-P.186

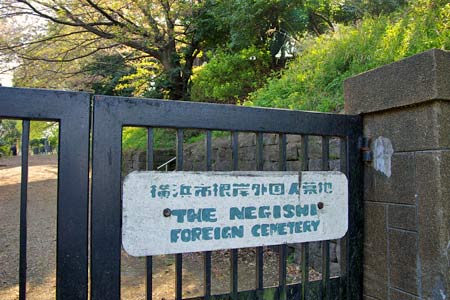

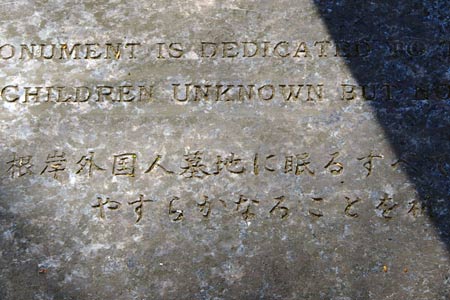

JR京浜東北線山手駅のすぐ近くにある根岸外国人墓地。

明治35年に開設されました根岸外国人墓地は、現在は、きれいに整備されていますが、長い間、忘れ去られていた外国人墓地でした。昔、ここには小さな木の十字架がびっしりと立てられていました。そのほとんどは、戦後間もない時期に死んだ嬰児で、進駐軍兵士と日本人女性の間に生まれたハーフです。その数900体。*1

1999年、片翼だけの「天使の翼」を模した像が建立されました。*1

おびただしい数の十字架は一掃されましたが、片翼の天使は、歴史の真実を語り伝えてくれています。*1

*1 横浜タイムトリップ・ガイド制作委員会:横浜タイムトリップ・ガイド(講談社,2008)P.116,P.127

沖縄には、亀甲墓(かめのこうばか)と呼ばれる独特の形状のお墓が町のあちこちにあります。

大山から真栄原に至る途中の大謝名二丁目にある亀甲墓は、道路に面した見やすい場所に2基、向き合うように並んでいます。

亀甲墓は、俗に母胎をかたどったものであると言われています。人は死ぬと再び元のところへ戻るという期元思想のあらわれといわれています。*1

道路を挟んだ向かい側に、もう1基あります。

こちらの亀甲墓は、白く塗られているのが特徴です。

【参考文献】

*1 渡邊欣雄,岡野宣勝,佐藤壮広,塩月亮子,宮下克也:沖縄民俗辞典(吉川弘文館,2008) P.144-P.145

新宿二丁目、靖国通りに面して成覚寺(じょうかくじ)があります。ここは、新宿の遊女たちと関係深い寺で、一名「投げ込み寺」といわれました。*1

入口の石段を下ってすぐ左側の塀下に旭地蔵があります。旭地蔵は、内藤新宿の遊女と武士や町人たちが、なさぬ恋を悲しんで玉川上水へ身投げして心中した者たちのために建られた供養塔でした。*1

台座には18名の男女の戒名が並べて刻んであります。*1

「貸座敷」と刻まれています。

【参考文献】

*1 芳賀善次郎:新宿の今昔(紀伊國屋書店,1970)P.70-P.72

三好二丁目の雲光院。

門を入ったすぐ右手に、庄司甚内の墓があります。*1

庄司甚内は、吉原の創始者です。江戸の発展を見て、京都や大阪と同じように遊廓をつくることを、慶長17年(1612年)に幕府に申請、元和3年(1617年)に許可を得て、現在の東京都中央区に遊里を建設し、吉原花街を開設しました。*1*2

吉原は、明暦3年(1657年)に消失し、浅草千束村に新しい遊廓がつくられ、これを新吉原と称しました。

庄司甚内は、正保元年(1644年)69歳で没し、雲光院に葬られました。

【参考文献】

*1 江東区教育委員会:江東区の歴史(江東区教育委員会,1976)P.137

【参考記事】

*2 風俗散歩(人形町):元吉原(2005.11)

三崎港から横須賀方面へ向かうと、かつて景勝地として知られた八景原があります。ここは、断崖絶壁となっていて、立ち入り禁止の看板が立っています。

そこには、供養塔が海に向かって建てられています。

ここは、明治時代、遊女たちが投身自殺をした場所のようです。

眼下には、美しい海が広がっています。

柳町では、元文5年(1740年)に選擇寺(せんちゃくじ)が旦那寺となり、遊廓でなくなった遊女のなきがらは、この寺に葬られました。*1

戒名もなく、無縁墓地に葬られる遊女が多い中、唯一、角屋の遊女雪友(二十才)は墓が建てられています。博多における唯一の遊女の墓です。*1

雪友は、他の遊女とは異なり、別格の扱いをされていたようです。

雪友は、文久元年(1861年)6月27日にこの世を去りました。*1

【参考文献】

*1 井上精三:博多風俗史遊里編(積文館書店,1968)P.67

清浄光院は、小田原遊廓があった場所から15分ぐらい歩いたところにあります。

ここに、かつて小田原遊廓に身を置き、遊廓の中で死んでいった娼妓たちの墓があります。*1*2

非常にいい字で墓碑が刻まれています。

墓碑銘は、「仙台睦之墓」とあり、台座には、町内会長や幹事の名前が刻まれています。*1

墓石の裏に回ると、「心照妙喜信女 明治26年8月16日死」という法名がたった一つだけ刻まれています。

【参考文献】

*1 千葉 由香:別冊東北学(2000.9)「小田原遊廓物語(3)常盤町に封印された女たちの記憶」 P.389-P.397

【参考URL】

*2 河北新報社:時を語れ東北の20世紀「わかれっぱ/壱千参百円 望郷の念売り払い 苦界に沈む」

品川には、たくさんの寺がありますが、その中で、投込寺と呼ばれている寺が海蔵寺です。たたずまいは、静かで清楚な寺です。

かって、品川遊郭があった時代、この遊郭で死んだ遊女がこの寺に投込まれました。他に、寺には、品川京浜電鉄轢死者の碑や関東大震災横死者の碑などがあります。

たくさんの石仏や墓石を一つにまとめた供養塔があり、「無縁首塚」と名前がついています。

この供養等の墓誌には、次のように書かれています。

(1)鈴ヶ森刑場で処刑された罪人の首を埋葬

(2)品川遊郭の遊女の霊

(3)品川京浜電鉄轢(れき)死者の霊

(4)品川海岸溺死者の霊

(5)品川行路病横死者の霊

(6)関東大震災横死者の霊

いろいろな、無縁仏を一つにまとめたもののようです。

旧遊廓の北側の駐車場の角に石仏があります。昔の町らしい風景です。

八日市新地遊廓の中には、無縁仏供養の石仏群がありました。今は移転されていますが、大正末期頃までは、遊廓の中にあり、石仏群の裏には、生蓮寺という寺と寺墓がありました。*1

(写真の石仏が旧遊廓内にあったものかどうかは不明です。)

小さな石仏群。

裏側から見たところ。多数の植木が置かれています。

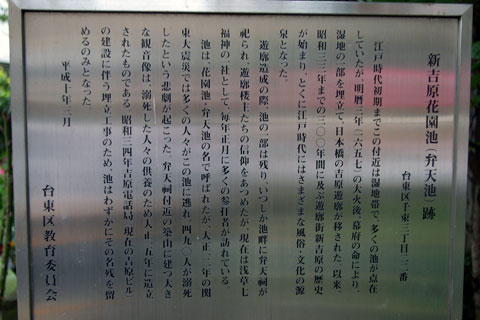

大正12年の関東大震災では、弁天池(花園池)に多くの人々がこの池に逃れ、490人が溺死したという悲劇が起りました。*1

弁天祠の築山に立つ大きな観音様は、溺死した人々の供養のため、大正15年に創立されたものです。*1

観音様。

関東大震災80周年の碑。

【参考文献】

*1 風俗散歩(吉原):弁天池の案内板(2006.7)

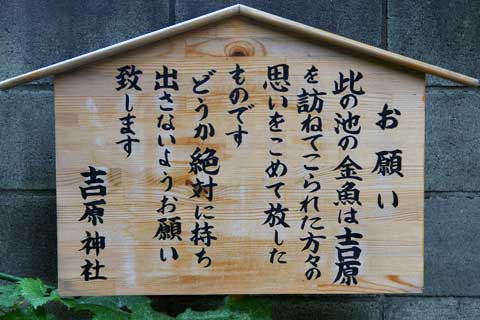

吉原弁財天には、弁天池(花園池)が残されています。池にネットが被せられています。

池にネットが被せられているネットは、おそらく、池に泳いでいる金魚が盗まれるのを防止するためのもののようです。

金魚だけでなく、小さな緋鯉も泳いでいます。

日本橋の吉原遊廓(元吉原)が当時湿地だったこの地に移転(新吉原)しましたが、その際、湿地の一部を埋め立てた際、池の一部が残り、いつしか池畔に弁天祠が祀られ、遊廓楼主たちの信仰をあつめました。現在は浅草七福神の一社として毎年正月に多くの参拝者が訪れています。昭和34年吉原電話局(現在の吉原ビル)の建設に伴う埋め立て工事のため、池はわずかにその名残を留めるのみとなりました。(案内板より)

潮来駅の北側の長勝寺の隣に西円寺があります。長勝寺は観光地として有名ですが、西円寺を訪れる人はほとんどいません。

西円寺には、遊女の供養塔があります。

衆生済度(しゅじょう-さいど)遊女の墓と書かれています。大辞泉によると、衆生済度とは、仏語で、「迷いの苦しみから衆生を救って、悟りの世界に渡し導くこと。」だそうです。

墓の隣に遊女の碑(衆生済度遊女の墓建立の誌)があります。

----衆生済度遊女の墓建立の誌----

かつて、一世を風靡した野口雨情の哀感の詩「舟頭小唄」もその背景が遊廓の町潮来であったからこそ、いっそう世の人々の情をさそったのではなかろうか。古書の一文をかりれば、菖蒲咲く潮来の里は、奥州から中山道に通ずる要津にあたり、銚子より鉾田より凡そ内海に入る者皆ここを過ぎりければ、水駅として世に顕る。されば、古くから艶色をひさぎて、旅情を慰むるものななどありしならん。

徳川氏、府を江戸に開き、この地水戸の領となりし後は、その盛り旧にも倍し、交通益々頻繁にして、諸大名の蔵屋敷建ち、朝夕に出船入船落込客も多かりければ、藩治殊に意を用い、水戸藤柄の娼家を移し、江戸の制に倣ひて浜一丁目に公娼を許し、地方の繁栄を支える傍ら、罪人の検挙等に資せらるとあり、延宝7年(1679年)潮来の一画に正式なる遊廓が誕生したのである。明治維新後の明治5年、娼妓解放令が出され改革が行われたかに見えたが、実際は、空文化した公娼制度は、賃座敷業に変形し、却って繁栄をみた。

不夜城の妓楼に連ねる源氏名の数々、だが彼女達は好んで入籍したわけではない。年貢の上納に事欠く農家の娘、両親を失った孤児、高利の返金に迫られて親のために観念した孝行娘、義理ある人のために身を沈めた年若き妻女、かどわかされ汚されて売り飛ばされた非力な女等、殆どが善良なる子女であった。彼女達の末路は薄幸であり、殊に病を得て死んだりすると余計憐れであった。墓に刻まれることは稀で、大ていは露の世を生きた証として厄介になった寺の過去帳にひっそりと眠るのが普通だった。中には、畜生道に落ちたとして坂の途中に穴を掘り馬の轡がちゃがちゃ鳴らして埋めたものもあったとか。

遊里の巷に咲いては泡のごとく消えていった哀しい命、これこそ今日の潮来が観光の潮来として全国津々浦々に至るまで人口に及んだ礎であったろうと感慨を深くするものである。

(後略)

平潟遊廓跡のすぐ近くに来迎寺があります。

覚月清澄信女という戒名の墓があります。

九十九楼(後の三井家)が建てた、大正13年に亡くなった娼妓の墓です。

墓の側面には、娼妓一同、見世二階一同、と書かれています。今尚、三井家の後裔(菊池丸子さん)が弔っているそうです。*1

【参考文献】

*1 渡邉幸三郎:昭和の松戸誌(崙書房出版,2005)P.42

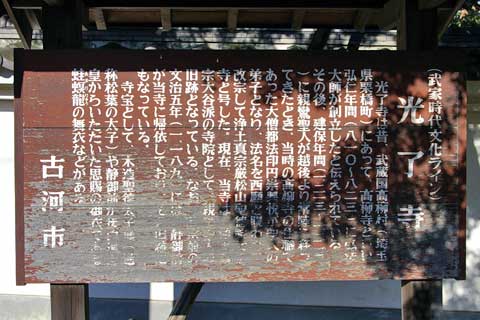

中田のバス停から10分ほど、北に歩いたところに、光了寺があります。

入口の石柱に静御前の文字があります。

光了寺には、静御前の遺物が保存されています。

静御前の伝説は全国各地に残されています。

今回は、埼玉県の栗橋を散歩します。

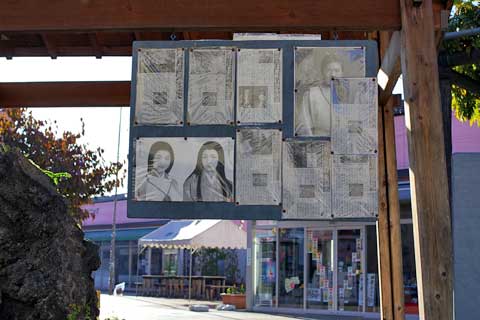

JR宇都宮線の栗橋駅の駅前に、源義経の寵愛を受けた静御前の墓があります。

今年は、NHKの大河ドラマ「源義経」が放映されているので、栗橋は義経ゆかりの地ということになっているのでしょう。大河ドラマ新聞記事があちこちに掲示されています。

石原ひとみの似顔絵?を使った酒屋の広告があります。

商店に貼られている商品券取扱店のポスターにも静御前の肖像が使われています。