今回は、新宿大木戸の町並みを散歩します。

明治時代、内藤新宿と呼ばれていた頃、現在の新宿一丁目交差点から西側は、新宿遊廓があった場所で、街道の両脇には妓楼が建ち並んでいました。*1

新宿一丁目交差点南側は、新宿御苑大木戸門です。

逆方向から見たところ。ここから約100m先に、史蹟「四谷大木戸跡」があります。

地下鉄新宿御苑駅近く。

この付近にも妓楼が建ち並んでいました。*1(写真右は秋葉神社。)

今回は、新宿大木戸の町並みを散歩します。

明治時代、内藤新宿と呼ばれていた頃、現在の新宿一丁目交差点から西側は、新宿遊廓があった場所で、街道の両脇には妓楼が建ち並んでいました。*1

新宿一丁目交差点南側は、新宿御苑大木戸門です。

逆方向から見たところ。ここから約100m先に、史蹟「四谷大木戸跡」があります。

地下鉄新宿御苑駅近く。

この付近にも妓楼が建ち並んでいました。*1(写真右は秋葉神社。)

かつての吉原遊廓であった吉原ソープ街の外周部分はおはぐろどぶと呼ばれた堀があった部分です。現在もその名残の段差が随所に残っています。※1

北西側の道路は、段差が顕著に残っている場所の一つです。

吉原交番の近く。おはぐろどぶ跡から道路に向かう場所が坂道になっています。

花園通り(南東側)の段差。ソープ街へ通じる細道です。

明治時代以降、北海道のニシン漁などで働くため、野辺地湊から多くの人が海を渡りました。野辺地の旧金沢町には旅館街があって、北海道に渡る人たちでにぎわいました。*1

野辺地には、かつて、大万楼、旭楼、恵比寿楼、満月楼、柏楼、大黒楼、雲月楼、来盛楼、いろは楼等の遊廓がありました。*2

大万旅館は遊廓(屋号から「全国遊廓案内」に記載の大万楼と思われます)でした。*3

玄関バルコニー。和洋折衷の木造建築です。

大萬旅館は、1988年のフジテレビのドラマ「飢餓海峡」の撮影現場ともなりました。*1

玄関。

西7条本通り北四丁目付近は、廓への通りでした。*1

紀の川楼があったあたり。*2 のちに国鉄寮となりました。*1

昭和30年頃と思われる住宅地図*3 には、「鉄輪荘」の記載があります。

日の出楼があったあたり(写真右側)。*2

新盛楼、笹島本店、いろは楼、開盛楼と並んでいた(写真左側)通り。*2

木賊原遊廓は、いまの西5条から西7条にかけての北4丁目にありました。*1

北3丁目線に面して東から西に大正楼、一心楼、日の出楼、と並び、その北側小路を挟んで、新盛楼、笹島本店、いろは楼、開盛楼と東から西に並んでいました。*1

西6条北3丁目の遊園地になっているところには駆梅院がありました。*1

その後帯広保健所寮になっていたが、いまはありません。*1

明治三十七、八年頃の内湛浦と附近の略図*1 には、稲荷神社下の通り※1 から西浜の港に面した通りに「廓街」の記載があり、「廓街」はL字型に伸びていたと思われます。

西浜の遊廓街の入り口のあたりには、大島楼、岡本楼、朝日楼がありました。※2

旧開化楼と思われる建物。※2

すぐ後ろには、崖が迫っています。

当時の風格を残しています。

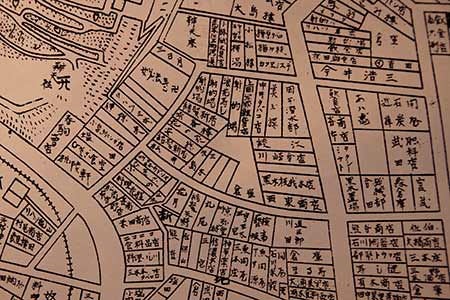

多度津町立資料館に昭和年発行の「多度津町住宅明細地図」が展示されています。

当時の市街の様子の詳細をうかがい知ることができる貴重な資料です。

花街があったあたり。

稲荷神社(辨天社)の坂を下ったあたりに、芝居小屋の「辨天座(旧翁座)」銭湯の柳湯の名が見えます。同じ通り沿いに、小松楼、カフェミステなどの屋号があり、この付近が歓楽街であったことがわかります。

西浜の海岸沿い。海岸沿いの通りに、大島楼、岡本楼、朝日楼、開化楼、久永楼、石川楼などの屋号が確認できます。

坂出には、売春防止法が施工される昭和33年(1958)まで沖湛甫に遊廓がありました。日の出・奴・新栄などの店があり、外国の船員さんも来ていました。*1

遊廓は、沖湛甫の南岸に建ち並んでいました。

奥行のある古い建物。

旅館「潮風」。

林崎遊廓の起源は、近世末の商人船の多く出入る湊が賑わっていた頃にさかのぼります。松富楼、玉川楼、改進楼、菊水楼、村上楼、金時楼、喜楽楼、丸山楼、衆景楼、がありました。*1

現在、遊廓地の面影はありませんが、所々に大型の民家が残っています。

「一心」という屋号だった建物。*2

昭和4年の市街図*3によると、遊廓地は、道路を超えた東側にも広がっていたようです。(写真奥は撫養城)

旧中村遊廓。現在のピアゴ中村店の西側の一画に当時の妓楼と思われる建物が残っています。*1*2

建物の左側は改築されて洋風の店舗になっています。

「福春」の屋号。

「TSURUNOYA」と書かれています。*1

中村遊廓の特徴である四隅の廓の中心に向かう斜めの道。*1

現在は風俗店(旧「三角荘」)があります。

四隅のうちの南東部分にあたるこの場所の電柱番号札には、「遊廓北分1」と書かれています。

「遊廓北分1」の電柱番号札を起点に、旧遊廓の南東から北東にかけて、「遊廓北分2」「遊廓北分3」…..と続き、最後は「遊廓北分8」で終わっています。

ちょうど、四隅の北東部分にあたる場所です。写真の空地の部分は、「ホテル太閤」がありました。

かつての中村遊廓があった大門町。妓楼と思われる重厚な建物が残っています。*1

現在は風俗店として使われているためか、北側は看板建築のような造作となっています。

現存している遊廓時代の建物のうちの一つです。*1

裏入口はこちらです。

風俗店の看板。

今回は、三本木(青森県十和田市)の町並みを散歩します。

「全国遊廓案内」*1 によると、三本木町遊廓は、三本木町新地(しんち)に、貸座敷が3軒ありました。昭和29年の地形図*2 を見ると、西一番町の理念寺(写真右側)の西側に「新地」の記載があり、昭和9年の警察関連の資料*3 には、三本木町の貸座敷として、金助屋、島田楼、近盛楼の3軒が記載されています。

この付近には、「新地通」と書かれた電柱番号札が広範囲に分布しています。

当時、「新地通り」という通り名が、現在の西十一番町に存在し、そこには島田楼がありました。*4

西十一番町付近。

かつて旭町遊廓があった青森市旭町1丁目。

戦後は、遊廓はカフェーや料理屋となり「赤線」地帯として残存しましたが、昭和33年に売春防止法が施行。遊廓は旅館や居酒屋となりました。今は当時の面影はほとんどありません。*1*2

「旭旅館」の屋号が残る建物。

現在は、企業の事務所として使われているようです。

元旅館「豊川」。*3

腰廻りには、鮮やかな青色の石材。

かつての満州楼の旅館「白さぎ荘」。旅館内部には当時の面影が残っています。

中庭に架かる太鼓橋。遊廓の特徴的な構造を残しています。終戦の1年ほど前、満州楼は海軍の病舎になったときの「兵隊さんがお礼に毎朝、太鼓橋を拭き掃除してくれて、お陰で漆がはげた」という話が旅館に伝わっています。*1

中庭を有しているのも遊廓の特徴的な構造です。ここからも太鼓橋が見えます(写真右下)。

宿泊した部屋。

今回は、武雄温泉(佐賀県武雄市)の町並みを散歩します。

かつて、武雄温泉場には遊廓がありました。旅館「白さぎ荘」(旅館「花月」※1 の隣)は、かつての満州楼です。*1

地元の方の話によると、改修はしているが建物の基本部分は当時のままだそうです。

レンガ造りの塀。

夜の白さぎ荘。

日清・日露戦争により、海軍と佐世保市は大きくなり、明治42年頃になると、新たに名切遊廓(花園遊廓ともいった)ができました。*1

現在は、公共施設と道路になり、当時の面影はありません。

名切川の川の流れは現在も残っています。川と道路が交差するあたりには、松月楼、開明楼、本家高砂楼などがありました。*2*3

遊廓の中心部だったと思われる場所には、市民会館の近代的な建物が建っています。

今回は、早岐(はいき、長崎県佐世保市)の町並みを散歩します。

現在の田子ノ浦バス停奥には、月見町遊廓があって、4軒の貸座敷があり、小さいながらも遊廓を形成し、30人ほどの娼妓(酌婦)が抱えられていました。*1

遊廓の入口。*1

入口には門柱が建っていました。(現在は撤去されています。)*1

遊廓の入口からはいると、田子ノ浦バス停奥からの道に合流します。

相浦の北松の炭坑が開発されたため、大正末期から、昭和十年頃までは、石炭積み込みのための船が相浦港から佐々浦、臼ノ浦に至るまで待機しない日はなく、この景気で、昭和のはじめから、12、3年頃まで、相浦には料理屋兼芸妓屋が15、6軒あり、芸妓も102、30人くらいました。*1

2006年頃までは、相浦港に通じる県道佐世保鹿町線沿いにはかつての遊廓や料亭、旅館の建物が残っていました。*2

遊廓があった場所*2*3は、現在は駐車場になっています。

煉瓦が残る脇道。

神岡の花園町(俗に宮下といわれる)には、遊廓がありました。

当時の「遊郭新設請願書」には、「大島ナル従来ノ田圃ヲ今千五百坪ヲ買求メ掘均(なら)シテ以テ宅地ト為シ新タニ一町区画ヲ設ケ花園町ト名称ヲ附シ単ニ花園廓トナス」とあります。*1

地元の方の話によると、この建物は、旧深山楼で、昭和7年の大火の後に建てられたものだそうです。

1階部分には格子。

2階部分の意匠。

明治32年、芸娼妓、貸座敷免許地として、現在の堀道が指定され、山見、井波、藤橋、北川に散在していた料理屋、貸座敷がこの地に集まり、以後、免許地遊廓として栄えました。*1

現在の堀道には、廃業したとおぼしきスナックに転用された建物、タイル張りの家屋が残っています。*2

遊廓の近くには、芝居小屋の八乙女座がありましたが、昭和11年に消失。その跡地に井波劇場(現井波郵便局の位置)が新築されました。*3

スナックの建物の隣の和風の建物

「当時の遊廓の町並み」*1 によると、河和田街道(国道417号線)沿いの弁天橋の西側が遊廓への入口で、菓子屋、ヘンクツ屋食堂、クリーニング、うどん、そば、金花楼、以上東側(写真右側)、小間物屋、駄菓子屋、以上西側(写真左側)が並び、その奥に、市橋楼、弁天座、泉谷支店、開進楼がありました。

「弁天」の電柱番号札。

写真手前から、市橋楼、弁天座、泉谷支店、開進楼、と並んでいました。*1

現在は住宅地になっていて当時の面影はありません。

市橋楼の東側(写真右側)には、射的場、髪結、斡旋屋が並んでいました。*1

弁天遊廓を取り仕切っていた市橋楼(初代は福井からやってきた人)には、若い衆や女たちが沢山いました。*2

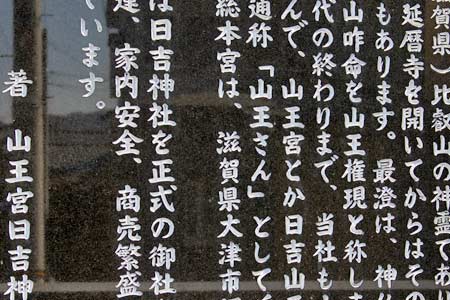

大野町では、二度続いた大火の後、それまで悪所とし町の裏通りに散在していた家々を一ヵ所に集めることを決定され、その場所として、上寺町の瑞祥寺、岫慶寺、恵光寺、蓮光寺の裏地と、それに神明神社、日吉神社(山王さん)付近の畑地などが選ばれ、大野の新明町は、貸座敷業(遊廓)の繁栄によって賑わいました。明治39年の県税納税者の上位ランクには、面影楼、開運楼、松清楼、永楽楼などの名前がありました。*1

日吉神社付近(写真左奥)は、料亭と貸座敷が林立していたところですが、今は往時の姿はありません。*2

当時、「さんのうへ、行ってこかや。」という短い言葉は、貸座敷での遊びの誘いの意味になっていました。*1

堀の石垣。

石巻市旭町は、江戸時代は蛇田町と呼ばれ、石巻の玄関口として大いに繁盛しました。*1

大正14年10月28日の「大日本職業別明細図 石巻町」*2 によると、現在道路となっている(写真の左右)の南側入口あたりには、運河があり、それを渡る橋がかけられていました。

同じ場所を東側(運河があったと思われる場所)から見たところ。(写真の左奥は、久円寺がある方向)

明治の中期になると、蛇田町ならず隣の横町一帯は「花街」として生まれ変わります。蛇田町は酔客で賑わうようになりました。「花街」ともなれば蛇田町では無酔に聞こえるため、旭昇天の繁栄が期待できる「旭町」と改名されました。*1

北側から見た旭町。

原ノ町では、明治の半ばころから、酌女(のちの酌婦)が現れ、その後、芸妓や娼妓が集まってきては花柳街をつくりあげていました。大正7年の「相馬原町案内」では、料理店4軒、芸妓屋10軒(松亀楼、栄華楼、他)が紹介されています。*1

大正15年の大日本職業別明細図*2 には、松亀楼、栄華楼のおおよその位置が記されています。昭和10年(1935年)の「原町地区商店街地図」と1971年の住宅地図*3 の両方の地図に栄華楼、会津そば屋、小柳屋などが記載されていて、それらの位置関係から、遊廓(松亀楼、栄華楼)は、山家医院があった場所にあったと思われます。現在は、数軒のスナック店や飲食店が建ち並んでいます。(写真の左側が山家医院跡です。)

山家医院は、現在は更地になっています。

この付近の通りは、現在は「しらゆりロード」と呼ばれているようです。

今回は、松江(島根県松江市)の町並みを散歩します。

旧松江旅館は、新地遊廓の面影を残す建物で、国の登録有形文化財に指定されています。※1

前回(2017年)の散歩*1 のときはテナント募集中の状況でしたが、現在は料理屋の「巴庵」が入っています。

中庭と廊下。

風情のあるトイレのドア。

旅館の清風荘。改築されていますが、遊廓時代の風情のある建物です。

地元の方の話によると、中庭に湯小屋がある構造は遊廓時代の名残だそうです。

中庭の奥に見える蔵のような建物は、宴会用の座敷です。蔵を改良して座敷にしたのではなく、最初から蔵のような座敷として作られました。

茶室として使われていた部屋。

かつての湯田中遊廓の通り。地元の方の話によると、この道路の両側には遊廓がびっしりと建ち並んでいたとのこと。道路は、はじめ私道でしたが、私道だと除雪してくれないので、皆で話し合った結果、町に寄付して公道にしてもらったそうです。湯田中遊廓は、踊りや三味線などの芸を披露する宴席だったそうです。

通りの中でも最大級の旅館。

かつての妓楼の屋号がそのまま残る白雪楼。

現在は、旅館が建ち並んでいます。

敦賀の遊廓の歴史は古く、慶長10年(1605年)頃、川中の上嶋町の遊女たちが、三ツ屋町と六軒町に移されとことに始まります。*1

六軒町、新町、三ツ屋町、森屋敷町は、敦賀の川向花街の四ヶ町を形成し、四丁町といわれていました。*1*2

場所は、現在の天満神社周辺(栄新町1)です。*3

六軒町は、始め青楼が六軒あったから、その町名になったと伝えられ、「洞房語園」は全国で7番目の遊廓として敦賀六軒町をあげ、また「色道大鏡」*4 も「敦賀の遊廓は六軒町といふ。挙げ屋(揚屋)の居る所を、みつやといふ。」と書いています。*1

天満神社の東側に位置する新町には、出口楼、新月楼、品の家、中たみ楼、三河や、福寿楼、中駒、安本楼、安房楼、などがありました。*5

また、昭和31年の市街図*6 によると、この付近に、「敦賀特殊料理店」の記載があります。戦後も花街として続いていたようです。

三ツ屋町、森屋敷町があったと思われるあたり。*3*5

【参考文献】

*1 山本晴幸:旧町名から見た敦賀の歴史(日本海地誌調査研究会,2011)P.66-69

*2 吉田喜太郎:敦賀を繞ぐる人物品さだめ(敦賀新聞社,1936)P.120

*3 気比史学会:いま甦るみなとまち敦賀の町並み(気比史学会,1988)昭和20年7月12日戦災時の復元地図

*4 藤本箕山,新版色道大鏡刊行会:色道大鏡.新版(八木書店,2006)P.378

*5 敦賀市北地区老人クラブ連絡協議会:敦賀のふるさと北(敦賀市北地区老人クラブ連絡協議会,1984)

*6 中部職業交通社:福井縣敦賀市全図(中部職業交通社,1956)

「敦賀赤レンガ倉庫」は、1905年に石油貯蔵用の倉庫として建設されたレンガ建築物で、2015年10月に敦賀の観光施設でオープンしました。*1

館内には、敦賀の最盛期(明治後期~昭和初期)の街並みを再現したジオラマが展示されています。*1

案内板によると、赤レンガ倉庫の裏側(天満神社の隣)は花街でした。

当時の花街の様子が再現されています。

【参考URL】

*1 敦賀赤レンガ:公式ホームページ

武生の尾花町(現在の桂町)は、遊廓の街でした。12

遊廓街の入口からみると、この一画だけが道幅が広くなっていることがわかります。

明治31年に、各所に散在していた置屋を尾花町に整備したのが始まりで、昭和33年の売春防止法が施行されるまで続きました。1

中央に用水が流れ、両脇には、松並木があります。2

古い建物も残っています。

「尾花支」と書かれた電柱番号札。

【参考文献】

*1 武生風土記編さん委員会:武生風土記(武生市文化協議会,1979)P.555-P.556

*2 徳山孝:武生のまち並み(徳山孝,1994)P.108

串町のバス停付近。古い建物が残っています。

串茶屋の旧時の建物で現存しているものはありませんが、妓楼中屋の建物が串町に移築されて、北出酒店の家屋として妓楼の輪郭を留めています。*1

2階部分。

東側から。

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.38

羽咋市島出町に、近年まで羽咋遊廓の柳亭(りゅうてい)の建物が残っていました。*1

明治30年11月10日の北國新聞に掲載されている「羽咋遊廓遊廓芸妓番付」*2 によると柳亭、広海楼、遊泉楼、新盛楼、会席亭、遊楽亭、千鳥亭、中初亭、の24名の芸妓が名を連ねており、そのうちの6名が柳亭の芸妓です。

現在は、閑静な住宅地になっています。

建物があったと思われる場所。道は行き止まりになっています。

逆方向から。

【参考文献】

*1 日本地政協会:羽咋市・羽咋郡明細区分図(日本地政協会,1974)P.35

*2 羽咋市史編さん委員会:新修羽咋市史(石川県羽咋市,2008)P.258-P.259

石動の免許地は、はじめ今石動に一ヶ所、後には福町(いずれも小矢部川の西側)にも設けられました。*1

また、昭和7年(1932年)の富山県統計書などの資料*2 によると、石動の川岸町(小矢部川の東側、現在の東福町)に花街(遊廓)があって、貸座敷9軒、料理屋38軒、芸妓47名、娼妓5名の規模でした。

川岸町にはかつての料理屋と思われる建物が現在も残っています。

大正13年の石動町住宅案内図*3 に、和洋御料理、仕出し「上埜楼」と記載のある旅館の建物。

満月楼だったと思われる建物。*3

【参考文献】

*1 小矢部市史編集委員会:小矢部市史 下巻(小矢部市,1971)P.61

*2 社団法人現代風俗研究会:20世紀の遺跡 加藤政洋「消えゆく花街の景観、廓建築の痕跡」P.44

*3 千秋謙治:砺波・小矢部今昔写真帖(郷土出版社,2002)

氷見の入船町(現在の丸の内)には、かつて遊廓があって、多数の妓楼が軒をつらねていました。この遊廓のことを氷見では俗に「めんきょちょう」と称しました。これは「免許地」のなまりです。明治19年5月11日、富山県が指定した13カ所の「免許地」の起源ですが、その中に射水群氷見本川町が入っています。その地は、光禅寺の裏側にあたり、その一郭は大正12年8月20日より、入船町と改称されました。*1

氷見町大火の後、現在地の元「大浜楼」に移転した平和交通の社屋。この折に、「駅前平和タクシー(株)」から「平和交通(株)」に社名が改められました。*2

「氷見有磯新地略図」*1 によると、光禅寺の東側。小坂山楼があったあたり。*1

「一角」「入舟亭」があったあたり。*1

島勇楼があったあたり*1 に建つスナック。

【参考文献】

*1 氷見百年史編修委員会:氷見百年史(氷見市,1972)P.108-110,P.631-633

*2 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.30

羽衣遊廓は、明治33年の大火直後に免許地として発足しました。

現在の高岡市五福町には、道路が格子状になっている一画があります。

古い旅館の建物。

「貸席」と書かれています。

北側から。

【参考文献】

*1 高岡史談:高岡史話(高岡史談会,1965)P.45

大門町に遊廓は、横町(いまの錦町)と倉町周辺にありました。*1

和田川沿いにある倉町は、風情のある町並みが残っています。

昭和初期の大門の町並み図*2 によると、このあたりには、料理屋の浅山楼、渋谷楼、深川楼、勇権楼が建ち並んでいました。

大きな木造母屋。

現在の、医院の屋号と料理屋時代の屋号が一致しています。*2

和田川からの遠望。

【参考文献】

*1 大門町教育委員会:大門町史(大門町,1981)P.P.638-640

*2 大門史談倶楽部:見る、知る、伝える大門地誌(大門史談倶楽部,2015)P.46

北陸本街道に面した大門町に遊廓ができたのは、あきらかではありませんが、明治18年に高岡米商会所が創立され、取引が一層盛んになったころにできたとも言われています。昭和8年前後には横町(いまの錦町)と倉町周辺には20軒もの置屋と料亭があって、芸妓は200人近くもいました。その頃が大門町遊廓の最盛期でした。元来、大門遊廓は、免許地ではなく私娼地で、大衆的で安価に遊べるという評判から富山の桜地町・東新地、高岡羽衣遊廓につぐ繁盛ぶりで、県下各地から客が登楼しました。*1

昭和28年元旦の庄東タイムスの広告には、大門二業界として、清九楼、ひさご楼、城光楼、新京楼、文人楼、深川楼、伏木楼、二口楼、山田楼、村井楼、第二東京楼、大松楼、河崎楼の名があります。*2

現在の大門タクシーのあるあたりから現在は道路となっているあたりに、敷島楼、城光楼、伏木楼、大松楼の4軒が建ち並んでいました。*3*4

東京楼(その後旅館東京)があったと思われるあたり。*3*4

【参考文献】

*1 大門町教育委員会:大門町史(大門町,1981)P.638-640

*2 門町町史編集室:大門町史.続巻 (大門町,2005)P.49

*3 大門史談倶楽部:見る、知る、伝える大門地誌(大門史談倶楽部,2015)P.18,P.46

*4 日興出版:新湊市・(附)小杉町・大門町・大島町(日興出版,1971)P.68

今回は、平塚(神奈川県平塚市)の町並みと風俗を散歩します。 平塚遊廓は、現在の大鷲神社(平塚2丁目)の西側に一画にありました。*1 平塚遊廓は、昭和20年の米軍の空襲によって跡形も無くなり、終戦後、旧遊廓には、進駐軍の特殊慰安施設が作られました。昭和21年以降、旧遊廓は赤線区域となりました。*2

平塚の特殊カフェーは、大鷲神社の隣から東から西へ豊香、松葉、松栄、武蔵、喜本、千代本、相模、笹屋(以上、道路の北側)、道路の南側には、東から寿、組合事務所、都、金鱗、東、旭、福岡、村田、と建ち並んでいました。

売春防止法施行後、これらの特殊カフェーの一部は、旅館に転業したと思われ、昭和42年の住宅地図には、カフェーと同名の屋号の旅館も確認できます。写真は、旅館むさしがあったあたり。

この付近には、旅館きみの、旅館ともき、旅館ひさのやの3軒がありました。

遊廓の裏通り。

【参考文献】

*1 平塚市博物館市史編さん担当:平塚市史(平塚市,2011)附図「平塚復興都市計画図」

*2 今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 122-P.129

*3 明細地図社:平塚市明細地図(明細地図社,1967)P.38

久慈の市街を西側の荒町(道路がクランク状になっている先)。

「大正末期の久慈町見取図」*1*2 によると、荒町には、いろは楼、みどり楼、ゑびす楼がありました。

遊廓があったと思われるあたりには、現在、旅館(ビジネスホテル)が2軒あります。

ビジネスホテル「いろは」。「いろは楼」の名残でしょうか。

当時の遊廓内のにぎわいを撮影した写真によると、ビールは「日本ビール(ニッポンビール)」でした。*2

【参考文献】

*1 久慈市史編纂委員会:久慈市史 第3巻 通史.近代(久慈市史刊行会,1998)

*2 久慈青年会議所:大正末期の久慈 写真集人々とくらし(久慈青年会議所,1978)P.23,P.41

瀬棚遊廓は、明治27年に官許となり、大正12年頃の全盛期には、妓楼6軒、料理屋8軒で、一晩に200~300の標客が訪れました。*1

当時、瀬棚の浜は鰊漁で賑わい、有数の漁場として、また利別平野の農産物の移輸出港として交通が発展しました。遊廓街の入口には、5~6寸の角材の門柱が両側に立てられ、上部に当時としては珍しいガス灯が点され、遊廓街特有の雰囲気がただよっていました。しかし、大正5年の豊漁を最後に次第に不漁となり、遊興業も衰退の道を辿り、昭和になると40年続いた貸座敷業は終焉を迎えました。*2

遊廓の入口付近にあるサヨナラ橋。*2

かつての遊廓通りは、現在ははまなす団地と民家が建ち並ぶ通りになっています。*3*4

遊廓通りの南側からは、立像山の展望台*5 が見えます。

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海ブックス,1983)P.25

*2 瀬棚町:瀬棚町史(瀬棚町史編纂委員会,1991)P.938,P.945-P.946

*3 林郁夫:懐かしの瀬棚旧地図 昭和9年頃の資料もとに書き起こし(林郁夫,2000)

*4 ゼンリン:北海道桧山支庁(ゼンリン,1991)P.54

*5 風俗散歩(瀬棚):立象山公園(2017.3)

遊廓があった幕西坂の上部。*1

「赤線跡を歩く.完結編」*1 に掲載されている石垣が残る旅館跡地(旧旅館「ふみの」)。かつての鈴木楼、栄太楼があったあたりです。*2*3*4

清川楼(旧旅館「清川」)があったあたり。*2*3

幕西坂の上部からの遠望。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2007)P.40-P.41

*2 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.75-P.77

*3 日本地図編集社:室蘭市住宅明細地図 (日本地図編集社,1961)P.3-P.4

*4 室蘭商工会議所:室蘭商工名録(室蘭商工会議所,1940)P.151(0146)

今回は、室蘭(北海道室蘭市)の町並みと風俗を散歩します。 室蘭の遊廓は、幕西(まくにし)の坂にあって、明治5年の札幌本道工事に従事した数千人の男たちが、終始この場所に通い、殴り合いのけんかが絶えず、幕西坂は”人殺し坂”と異名をとるほどでした。*1

室蘭の遊廓は、幕西(まくにし)の坂にあって、明治5年の札幌本道工事に従事した数千人の男たちが、終始この場所に通い、殴り合いのけんかが絶えず、幕西坂は”人殺し坂”と異名をとるほどでした。*1

坂を上っていくと、右手の坂道途中に室蘭八幡宮神社の裏階段があって、「室蘭見番」事務所(写真右側)と座敷「菊栄楼」(写真左側)が階段を挟んでありました。*2

坂道の左手には、「菊栄楼」に対面して「富山楼」(後の割烹「粋月」の位置3 、現在は、プリンスホテル駐車場)があり、その奥に「芸備楼」がありました。2*4

南側の奥には、老舗の蛇の目楼(後の割烹「常盤」3 の位置)がありました。2

【参考文献】

*1 室蘭市:広報むろらん(2011.11)P.4

*2 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.75-P.77

*3 日本地図編集社:室蘭市住宅明細地図 (日本地図編集社,1961)P.3-P.4

*4 室蘭商工会議所:室蘭商工名録(室蘭商工会議所,1940)P.151(0146)

苫小牧の遊廓は、当初は幸町にあって、王子製紙の進出に伴い繁栄しました。その後、大正10年5月1日の大火を契機として、遊廓は、大正11年末に浜町に移転しました。*1

この交差点の角(写真右側)には、元「寿楼」の旅館「山水館」がありました。遊廓が廃止されたのちは、王子製紙の社宅アパート「碧水荘」*2 を経て「山水館」となりました。現在は閑静な住宅街になっています。*3

大正楼があったあたり。大火後の新設遊廓地には、12軒の貸座敷が入って経営を開始しましたが、昭和に入って経済状況が悪化し昭和6年には、開月楼、深川楼、寿楼、大正楼、栄盛楼、松月楼、大和楼の7軒だけとなりました。*1

遊廓街の南側の通り。海側(写真左側)は漁家でした。*1

【参考文献】

*1 苫小牧市:苫小牧市史(苫小牧市,1976)P.198-P.199,P.202-P.204,「浜町遊廓街略図(昭和9年)」

*2 住宅地図出版社:苫小牧市(1969,住宅地図出版社)P.37-P.38

*3 山本融定:苫小牧・東胆振今昔写真帖(郷土出版社,2011)P.45-P.46

中泉遊廓があったあたり。手前から、第三常盤楼、三浦楼、第二常盤楼、第一常盤楼と並んでいました。*1

西側の高台からの遠望。

北側から。東側(写真左側)には、磐田日活がありました。*1

中泉歴史公園の入口付近には、公園の歴史について詳しく書かれています。それによると、遊廓は、遊廓は大正8年頃に、秋鹿屋敷内を借用し建設されました。この遊廓は戦後に娼婦制度が廃止(売春防止法施行)された後、小料理店や旅館へと転向し、平成に入ってからは皆解体されました。

【参考文献】

善隣出版社:磐田市住宅地図(善隣出版社,1969)

今回は、浜松(静岡県浜松市)の町並みと風俗を散歩します。 浜松の遊廓は、明治から大正にかけて伝馬町と旅籠町にありましたが、市街地の中心にあったため、大正11年に鴨江の高台に集団移転しました。*1

鴨江旅館街の大看板*2 は、現在は撤去されていいますが、「鴨江旅館街平成通り」の看板は、今も残っています。

遊廓跡地の西側。高台に遊廓地を造成したためでしょうか。段差が形成されています。

現在、公園になっている遊廓地の東側とは、レンガ塀で仕切られています。

フタバと書かれたの電柱番号札。

【参考文献】

*1 谷昌志:懐かしの浜松(羽衣出版,2012)P.107

木造の松原で馬市がさかんだったのは、明治の末期から大正にかけてで、博労たちの商いはハデなので、付近の遊廓や飲食店が賑わいました。遊廓はクラブ(三貞)大幸、高砂などがありました。*1

伊藤パンがあった場所*2 の近くには、(昭和50年頃まで)当時の遊廓の面影を残す大きな2階建ての家が残っていました。*3

昭和9年の諸統計*4 によると、木造町の遊廓として、大幸楼、岩木楼、高砂楼の記載があります。 この付近には、高砂楼(氏名:竹鼻きぬ)からの転業と思われる「竹鼻アパート」がありました。*2

反対(北西)方向から見た遊廓跡地。

【参考文献】

*1 山上笙介:ふるさとのあゆみ西津軽(津軽書房,1982)P.186

*2 日本住宅地図出版:西津軽郡木造町(日本住宅地図出版,1982)

*3 陸奥新報(1975.2.24)津軽の町内今昔記28

*4 中村元吉:警察史余話第一集 売春三百年史(中村元吉,1959)P.87

今回は、鰺ヶ沢(青森県西津軽郡鰺ヶ沢町)の町並みと風俗を散歩します。

鰺ヶ沢の新地は、昔有名な遊廓街でした。藩政時代は、旅人、船頭、荷主たちで賑わい、津軽の吉原と言われました。*1

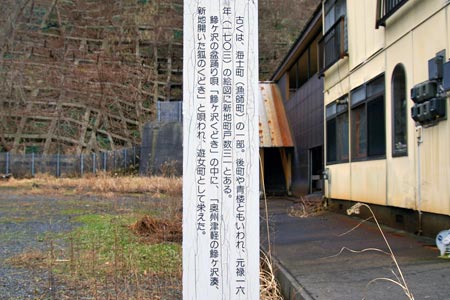

新地町の標柱。次のように書かれています。「古くは海士町(漁師町)の一部。後町や青楼ともいわれ、元禄16年(1703)の絵図に新地町戸数31とある。鯵ヶ沢の盆踊りの唄「鯵ヶ沢くどき」の中に、「奥州津軽の鯵ヶ沢港、新地開いた狐のくどき」と唄われ、遊女町として栄えた。」

「赤線跡を歩く」に掲載されていた妓楼らしき建物*2 は、無くなていました。

中村楼、西港楼、丸海老楼、一二三館、などの妓楼が建ち並んでいました。*3

中村楼は、新地で随一の遊廓で、200年以上続き、その昔、加賀の豪商銭屋五兵衛が鰺ヶ沢に来た時中村楼に泊り、取引のかたわら豪遊した話は有名でした。*1

中村楼は、昭和7年の大火で新地が焼けるとともに廃業。主人の中村さんはその後、割烹「水天閣」を開業、現在に至っています。*4

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90

*2 木村聡:赤線跡を歩く 完結編(自由国民社,2007)P.60-P.61

*3 東京交通社:大日本職業別明細図 第243号 青森県(東京交通社,1937)

*4 陸奥新報社:わがふるさと第一編(陸奥新報社,1960)P.14

貸座敷の岡本楼(後の山本旅館)は、明治20年に開業。その後、資金を調達し、昭和3年に、千鳥造りの豪華な建築美の建物を完成させ、永く多くの人の話題に上がりました。造作は、大欅の一本で賄われ、二階を含む廊下の縁板は一枚板の見事なものでした。*1

岡本楼(旧山本旅館)があった場所。*2

翌昭和21年に、公娼制度は廃止されましたが、売春そのものは黙認され、岡本楼にも私娼が5,6人就業していました。昭和33年、売春防止法施行により、岡本楼は80年の歴史を閉じ、山本旅館として再発足しました。*1

敷地の裏側の階段の遺構。

【参考文献】

*1 川原崎次郎:城下町相良区史(城下町相良区史刊行会,1986)P.375-P.383

*2 日本住宅地図出版:相良町・御前崎町・浜岡町(日本住宅地図出版,1976)P.23

今回は、相良(静岡県牧之原市)の町並みと風俗を散歩します。

相良の新町、相良パーキング(菓子長の隣)の所に、蔦屋という遊女屋がありました。蔦屋は近世からの飯盛旅籠で明治期も早い頃からの貸座敷でした。*1

蔦屋が貸座敷を廃業して料理店を始めたのは、明治40年で、その後は宿屋業を営みました。*1

弦波楼は、中川玩具店があった場所*2 にありました。開業は明治16年頃で、昭和2年頃まで続きました。建物は慶応の頃に建てた古物で、階下に一~六番、二階七~十三番までの部屋がありました。*1

現在は、商店街となっており、当時の面影はありません。

【参考文献】

*1 川原崎次郎:城下町相良区史(城下町相良区史刊行会,1986)P.372-P.375

*2 日本住宅地図出版:相良町・御前崎町・浜岡町(日本住宅地図出版,1976)P.23,相良区内全世帯地図

とおはぐろどぶ跡(水道尻側)。

おはぐろどぶと旧遊廓域への道が交差する箇所。おはぐろどぶの方が低いので段差になっています。

北西方向へ進むと、おはぐろどぶと旧遊廓域との段差は顕著になります。

駐車場となっている場所。50cmほどの高低差があります。(写真奥はソープランド街)

吉原弁財天。

以前は、金網で囲われていましたが、平成24年に整備されました。

壁画は、芸大生らが制作しました。

弁天様。

今回は、洞爺(北海道虻田(あぶた)郡洞爺湖町)の町並みと風俗を散歩します。

虻田遊廓は、明治32年に、それまで一軒もなかった料理屋が一度に五軒もでき、家毎に四、五人の酌婦を抱え風紀上好ましくないので、遊廓の設置を出願し、翌年の明治33年に認可されました。*1

場所は、国道37号線の陸橋を超えて清水団地に入る手前(清水団地のバス停近く)の丘の上で、今は切通しになっているところです。*1*2*3

国道37号線から分岐した坂道を登ると、内浦の全景が前面に広がります。

昭和55年、虻田町教育委員会により、「虻田遊廓跡」と書かれた標柱*2 が建てられましたが、現在はありません。

遊廓は、西の方から旭楼、開新楼、ガンケ楼と並んでいましたが、昭和14年、国家総動員法が制定されると、真っ先に貸座敷業が廃業され、遊女たちも中国大陸に送られ慰安婦となりました。*1

虻田遊廓を支えたのは、鉱山の土工夫と浜のヤン衆たちでした。タコ部屋と遊女屋は結び合っていて、タコや斡旋屋を我が家と呼び遊女を家内と呼んで、1回目の現場勤め6か月が終わると、数日間妓楼で生命の洗濯をして、またその借金を持って現場へ戻っていく、いわゆる「タコの焼き直し」が行われました。*2

【参考文献】

*1 松本良雄:広報あぶた109号 P.30-P.31「虻田遊廓聞き歩る記」

*2 虻田町史編集委員会:物語虻田町史 第4巻 産業編(虻田町,1986)P.279-P.284

*3 虻田町教育委員会:「あぶた史跡めぐり」ウォークラリー コース図

江戸後期の「官許函館全図」*1 を見ると、称名寺・実行寺(現在の弥生小学校の所在地)の西の方に「外国人休憩茶ヤ(別の真景図などでは「異人揚屋」)」とあります。「異人揚屋」とは、外国人を遊ばせる家のことで、函館では開港と同時にこの商売屋が出現し、山ノ上町遊廓の発端となりました。*2

山ノ上町遊廓があった現在の弥生小学校の西隣の地は、旅籠町の町名(昭和40年廃止後は弥生町)ができていました。これは遊女屋から茶屋町の名が生まれていたものが廃れて旅籠町になったものです。*2

遊廓の前の坂は、泊り客が朝、別れを惜しんでみ返ることから、見返り坂と名付けられましたが、現在は、常盤坂に変わっています。*2

常盤坂の一本西寄りの坂を姿見坂と呼んでいますが、これも遊女の姿が見えることからついた名です。*2

【参考URL】

*1 函館市中央図書館:所蔵デジタルアーカイブ 万延元年(1860年)「官許函館全図」第2図

【参考文献】

*2 須藤隆仙:箱館開港物語(北海道新聞社,2009)P.207-P.210,P.215

三桝楼は、大正6年に貸座敷となりました。貸座敷は戦時中自発的に廃業し、その後は料理屋を営みましたが、昭和28年頃廃業しました。*1

(楼主の)中村佐助は、大正15年12月、一戸で初めての乗合自動車を開業し、昭和11年、三益合資会社一戸乗合自動車部(中村宏)となりました。*1*3

大きな古井戸が残っています。

大きな木造の建物。

一戸町に、貸座敷が開かれるのは、明治22年頃に進めれた東北本線の一戸付近の鉄道工事と関連があります。工事に従事した人夫は青森周辺の農村から募集してきたもので、人里離れた山間で何一つ娯楽もない土方連中の求めたものは「酒と女とばくち」でした。人夫が大勢町に入ってくると当然のことに茶屋、飯屋を営むものが多くなり、明治23年3月31日、貸座敷免許区域が改正され、一戸町字袋町(現在の北舘)が指定されました。本町から向町にかけての街道から折れて袋小路になっている袋町は、茶屋街に適した場所でした。*1

【参考文献】

*1 一戸町町誌編纂委員会:一戸町誌 下巻(一戸町,1986)P.298「大正12年頃の町並み地図」,P.311-P.313

*2 日本住宅地図出版:二戸市・一戸町・浄法寺町(日本住宅地図出版,1979)P.42

【参考URL】

*3 みやこ百科事典 ミヤペディアの「岩手県北バス」の項に「一戸乗合・三益合資(中村宏*2)」の記載。

今回は、水沢(岩手県奥州市水沢区)の町並みと風俗を散歩します。

水沢の貸座敷は、明治の初年、袋町、立町、柳町にありましたが、明治20年頃、宮下が遊廓地に指定されました。明治32年頃、駒形神社に接しているという理由で、勝手町に移転しましたが、戦後になって廃止になりました。*1*2

写真の桜井商店の建物がある場所(道がクランク状になっているところ)の向こう側(西方)が勝手町の貸座敷(安盛楼、藤本楼、幸盛楼)があった場所です。*3

勝手町西方の南側に安盛楼と藤本楼、北側に幸盛楼がありました。勝手町は、水沢の花街で、とくに七夕まつりの賑わいは最高で、襟をこかした若い女郎衆たちが街を練り歩いていました。*3

昭和初期の「勝手丁の町並み図」*3 によると、桜井商店の西隣に安盛楼がありました。

勝手町の西端にある八幡神社に隣接して、藤本楼がありました。*3

藤本楼の建物は、昭和50年頃まで残されていましたが、大都市の遊廓の建物と比べると規模は小さかったようです。*4

【参考文献】

*1 岩手県胆沢郡水沢町:水沢町誌(水沢町,1931)P.294

*2 水沢市生活環境課:乙女川 その流域の歴史と風土(水沢市生活環境課,1991)

*3 勝手町町史編集委員会:勝手町町史 過去・現在・将来(勝手町町内会,2000)P.21,P.42「勝手丁の町並み図(昭和初期)」

*4 田村昭:仙台花街繁昌記 遊廓資料として(宝文堂,1974)p.36

倉敷の川西町は、明治4年に宿場から遊廓になり、昭和5年には、貸座敷が17軒、娼妓は113人でした。このころには、カフェー、飲食店、射的場、貸本屋などがあり、傘屋、洗濯屋、紺屋、菓子屋、提燈屋などもあって、職人町という一面も持っていました。*1

昭和3年の「倉敷市新地図」*1 によると、本通りと南通りと新道路に囲まれた場所に「遊廓」の記載があります。

本通り。写真左側に妓楼と思われる建物*2 があります。

奥行のある建物。

【参考文献】

*1 倉地克直,山本太郎,吉原睦:絵図で歩く倉敷のまち(吉備人出版,2011)P.24-P.25,巻末「倉敷市新地図」

*2 風俗散歩(倉敷):川西町の遊廓跡(2010.5)

地元の方の話によると、こちらの家は元遊女屋の「照月」で、改築前は3階建の建物*1 だったそうです。

関町には、このような3階建の遊女屋がありました。*1

2階の欄干部分に、当時の名残があります。

広場に面した側。

【参考文献】

*1 谷沢明,正本写真館:あるくみるきく(231号,1986.5)特集 習俗の表情2-牛窓の写真館 P.7の写真

「割烹旅館川源」の山側の通り。

ここには、かつて「碇屋」という屋号の遊女屋を営んでいた家(二階の欄干や座敷の書院窓などに当時の名残)がありました。*1

現在、建物は取り壊されて更地になっています。

遊女屋だった建物は、その後、櫓屋(ろや、船の櫓を作る職人)に転用されました。当時、造船業が栄えた牛窓の町には6軒の櫓屋がありました。*1

敷地の裏側は海です。櫓屋となってからは、材料や製品の出し入れを海側から行いました。*1

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.419,P.439

かつて貸座敷が建ち並んでいた通りに、大きな木造の建物が残っています。

以前、遊女屋を営んでいた家で、1階は改造されて駐車場になっています。*1

小庭をコの字型で囲む形で建てられていて、各部屋は廊下で結ばれていました。*1

建物の裏側。

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.93

室津半島の西南端に位置する室津は、上関とともに、帆船が潮待ち、風待ちをする寄港地として賑わいをみせたところです。2つの港町をへだてる海峡には、多くの貨物船が行き来し、現在も主要な内海航路になっています。*1

室津の北端には海を埋め立てて作った築出しがあって、ここに遊女屋が並び、福浦とともに昭和初期まで賑わいをみせていました。*1

昭和11年の市街図*2 によると、この通りには、大正楼、さかゑ楼、東京楼、東楼、春帆楼、いろは楼などの貸座敷が建ち並んでいました。

昭和11年の市街図*2 にも記載のある「ニコニコ」亭。

海側に建つ木造家屋。

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.37,P.93

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社, 1937)第450号 山口県

上関の福浦に人家が建ち始めたのは江戸時代半ばすぎの安永6年(1777年)のことで、新地として34ヶ所の屋敷がひらかれました。昭和初年、福浦には7軒の遊女屋があって、こちらの家はそのうちの1軒でした。*1

ほぼ正方形の敷地に中庭を口の字型で囲む形で建てられて、2階が客室で、それぞれの部屋は廊下で結ばれていました。*1

その後、旅館「きはらし」に転業しました。*2

入口には、「きはらし」と書かれた看板が掲げられていました。*1

【参考文献】

*1 谷沢明:瀬戸内の町並み(未来社,1991)P.91(立面図に「きはらし」の記載)

*2 ゼンリン:熊毛郡No.2田布施町・平生町・上関町(ゼンリン,1990)P.136

芳和荘の1階のお風呂場へ向かう廊下。

風呂場の入口は、日本庭園のようです。

岩風呂。

椅子も岩でてきいます。慣れないとお尻が痛いです。

旧遊廓の芳和荘。8年前に宿泊しましたが、今回2回目の宿泊です。

木造の建物は、以前とまったく変わらず、老朽化していません。

木製の階段の裏側。

落ち着いた感じの和室。

今回は、遠野(岩手県遠野市)の町並みと風俗を散歩します。

遠野の裏町(現在の仲町)に、遊女屋ができたのは、明治11年の滝田火事で裏町が全焼した後です。明治18年、当局者は町の復興のため、裏町を三業の指定地として茶屋(遊女屋)を集めました。当時の遊女屋は、大橋楼、菊一楼、三海楼、寿楼、朝日楼、吾妻楼、福田楼、それに通称三階といった恵比寿楼の8軒で、これに後で紫明館が加わりました。*1

昭和3年の市街図*2 によると遊女屋の紫明館はこのあたりにありました。

現在、仲町と呼ばれているあたりが、「裏町」でした。

遠野物語拾遺二五二に、「青笹村の関口に、毎日毎日遠野の裏町に通って遊ぶ人があった。その遊女屋の名が三光楼であった故に、土地の者はこの人をも三光楼と呼ぶようになったが、しまいにはそれが屋号になって、今でもその家をそういっている。」とあります。*3

しかし、裏町には、三光楼という遊女屋はなく、三階楼をもじって「三光楼」と言ったのだと思われます。*4

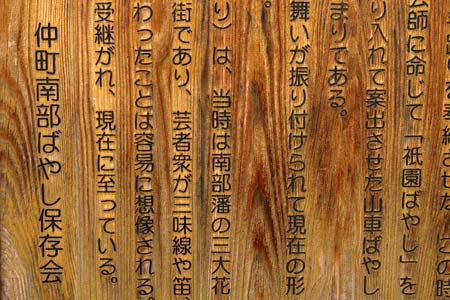

「南部ばやし」の案内板。当時の仲町(裏町)では、芸者衆が三味線や笛、太鼓を持って加わりました。

【参考文献】

*1 遠野市史編集委員会:遠野市史 第3巻(万葉堂書店,1976)P.547

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)岩手懸

*3 柳田国男:新版 遠野物語(角川書店,2004)P.196

*4 遠野物語研究所:注釈遠野物語拾遺(遠野物語研究所,2013)P.156-P.157

「しんど」と呼ばれた新穀町通りは、かつては遊廓街(黒沢尻遊廓)でした。遊廓の入口にあたる賑橋の近くには、賛成楼がありました。*1

その向かい側にあった千花楼があった場所は、現在は大きな商業ビルが建っています。*1

遊廓街の西側から見た東方。写真の左手前(旧トップフード付近)に松月楼がありました。*1

商店街の中で、唯一、当時の屋号が残る米店の紙野屋。通りを挟んだ向かい側に、遊女の検査場と花月楼がありました。*1

【参考文献】

*1 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.55「明治30年代の新穀町の盛り場」

北上(旧黒沢尻町)の遊廓は、新穀町にありました。*1

新穀町は「西裏」と称され、小料理屋と遊廓が集中した新開地で、いわゆる赤線区域でもありました。新穀町の入口には、広瀬川にかかる「賑橋(にぎわいばし)」があって、この橋から西が遊廓の免許地で、馬喰、鉱山関係者などで賑わいました。*2

現在、賑橋はありません。

賑橋があったと思われる場所(駐車場脇)には、小さな水路が流れています。

かつて賑わい橋がかかっていた広瀬川の名残でしょうか。

【参考文献】

*1 全国遊廓案内(日本遊覧社, 1930)P.120-P.121

*2 街きたかみ編集委員会・みちのく民芸企画:きたかみの今昔(トリョーコム,1980 )P.54-P.57「西の玄関口・新穀町」

釜石の遊廓は、現在の釜石市浜町3丁目のあたりにあって、北側から、気晴館、鈴木楼、黄金楼、布袋楼、花月楼、美芳楼、東楼、紺楼、三陸楼、福寿楼、東海楼、幸楼、と建ち並び、釜石貸座敷組合が組織されていました。*1

遊廓街の南端にあった幸楼と同じ屋号の料亭「幸楼」。*1

遊廓の北側。気晴館、鈴木楼、黄金楼があったと思われるあたり。

大正15年の「釜石案内」*2 には、「遠く望めば、さながら、阿房宮(あぼうきゅう、秦の始皇帝が建てた大宮殿)のようであった」と、記されています。

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 岩手県(東京交通社,1925)

*2 伊藤天山:釜石案内(釜石町,1926)P.135

塩釜の花街(赤線地帯)は、塩釜神社表坂を中心とした西町、仁井町、釜の前と点在していました。*1

昭和初期の地図を見ると、表坂に、大浦屋、田中屋、西町に、塩浦楼、花月楼、福二楼など、遊女屋と思われる屋号が確認できます。*1

昭和31年に売春防止法が成立し、昭和33年、塩釜最後の遊女屋、市川楼が廃業となり、赤線地帯は無くなりました。*1

市川楼があったあたり。*1

【参考文献】

*1 庄子洋子:塩竈ものがたり(庄子洋子,2007)P.2-P.3,附図「思い出の町並み 昭和初期塩釜市街地」

地元の方の話によると、現在の阿部旅館の建物は、遊廓時代のものではなく、建て替えられたものだそうです。

庭に残る古井戸は、当時のままだそうです。

遊廓時代の雰囲気が残されている唯一の遺構と言えそうです。

代々伝わる松の木。

旅館(旧阿部楼)の敷地は、縦に長く広大です。

昭和6年発行の「若柳町全図」*1 によると、遊廓の阿部楼は、若柳大橋近くの川沿いの通りにありました。

現在は、阿部旅館に建て替わっています。

古くから伝わる町宿として、現在も営業中です。

この日は、阿部旅館に宿泊です。

【参考記事】

*1 風俗散歩(若柳):若柳金成商工会(2016.7)

旅館「栄楽屋」は、遊廓当時のままに残されていた建物で、強者共の夢のあとを偲ばせていました。*1

平成16年、佐志生の老舗旅館「川口屋」が、「栄楽屋」を建て替え「川口屋別亭久楽」をオープンしました。*2

「久楽」の名は、創業者の「久吉」と「永楽屋」から取って名付けられました。*2

旅館からは、下ノ江の風光明媚な景色が見渡せます。

P.582

下ノ江港は帆船時代の風待ちの港であり、5万石城下臼杵の港でもあっ…

P.4

川口屋は大正3年創業の老舗旅館です。

平成16年に、下ノ江美崎にあっ…

今回は、下ノ江(したのえ、大分県臼杵市)の町並みと風俗を散歩します。

帆船時代、下ノ江港は風待ちの港として賑わいました。船乗りたちは、船から下りると酒を飲み各地の港で風待ちしている間に覚えた歌や踊りで時を過ごしました。店では、そんな客の要望にこたえて酌をする女を置き、やがてこの女たちが遊女になり、”下ノ江女郎衆”と呼ばれようになりました。*1

明治時代に入り、帆船時代が去ると下ノ江港の使命は終わりました。下ノ江遊廓は、船員相手ではなく、町から人力車で遊びに来る紳士、紳商が主な客となり、この頃、今に伝わる下ノ江節が定着しました。*2

下ノ江節(抜粋)

下ノ江可愛や金毘羅山の松が見えますほのぼのと

下ノ江女郎衆は錨か網か今朝も出船を二隻とめた

下ノ江に女郎買って三つ子の沖で、はじくそろばん後やさき

下ノ江節は、遊廓の衰微とともに忘れ去られようとしましたが、大正15年、下ノ江観光協会によって復活し、戦後は、臼杵市桜まつり、別府市温泉まつりで婦人会が出演し、また、NHKでも放送されました。*3

「和」という屋号の店。古い町並みが残っています。

古い町並みが残る佐賀関の上浦地区。

元妓楼「新枡屋」の建物が残っています。*1*2

現在は、商店(プロパン販売)になっています。新枡屋の向かい側は、元旅館の今津屋(写真左側手前)です。*2

今津屋は、文久4年(1864年)に、勝海舟と坂本龍馬の一行が来た折に、町をあげて接待し、「賄い方(まかないかた)」として活躍した屋号です。(案内板より)

建物脇の路地。

【参考記事】

*1 風俗散歩(佐賀関):100年以前の屋号の建物(2016.6)

【参考文献】

*2 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

口之津の市街から南側に峠を越えると南大泊です。

さらに、西へ進んだところが、おこんご遊廓通りです。*1

このあたりが10軒の遊廓が建ち並ぶ一画の入口です。*1

肥前屋、苫屋、徳村屋があったあたり。*1

花月楼、松月楼、対帆楼があったあたり。*1

【参考記事】

*1 風俗散歩(口之津):歴史民俗資料館の遊廓に関する展示(2016.6)

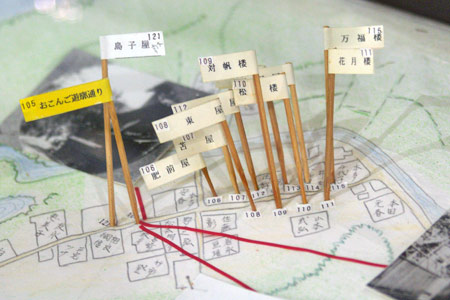

口之津歴史民俗資料館に、遊廓に関する展示があります。

かつての町並みが再現された展示によると、口之津における遊廓の発祥は、大坂屋(写真左)と肥前屋(写真右)でした。

肥前屋は、後に苧扱川(おこんご)に移転しました。*1

口之津港が石炭積出しで活気に満ちた明治中期は、島原をしのぐ賑わいで、港町は、約1.5kmにわたりました。廻船問屋、旅館、木賃宿を営むものもみられ、遊廓は、人家が密集してくると大泊から町はずれの苧扱川(おこんご)に移されました。*2

おこんご遊廓通り。

【参考文献】

*1 太玄興正:口之津港変遷史(昭和堂,2012)P.106,附図「口之津村御案内」

*2 隈部守:人文地理(24(5),1972.10)「石炭産業発展期における口之津港の盛衰」P.74

湊新地遊廓の南側の通り。「土佐屋」(昭和32年当時の屋号)があった場所です。*1

駐車場の看板に、当時の屋号「土佐屋」の名残。

駐車場から北側を見たところ。

この付近には、「亀福」がありました。*1

「土佐屋」の裏側は、運河になっています。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.143 「旧島原湊町湊新地廓屋号復元図」

湊新地遊廓跡の東側の通り。

このあたりには、「一力」、「金波楼」がありました。*1

「翠月」跡。*1

長手方向に廊下を配し、四畳半もしくは六畳の部屋を並べている造りです。*2

玄関付近。

建物の東側の窓。

【参考文献】

*1 鶴田文史:五足の靴(長崎文献社,2006)P.143 「旧島原湊町湊新地廓屋号復元図」

*2 川野好美,他:日本建築学会大会学術講演梗概集(2010.9)「島原・湊新地の空間構造と遊廓建築」

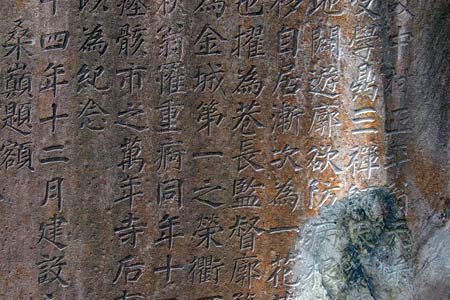

矢場町にある万年寺。

旭廓を開いた中心人物の三国楼の楼主中村正平の記念碑があります。

碑文には、次のように書かれています。*1

彼は天保八年(1837)袋町に誕生した。梅毒が蔓延するのを憂え、役所に遊廓を開くのを願い出た。まず自ら、この地に移った。しだいに移り住む人が出てきて、この地は新地と呼ばれるようになった。明治七年、転居する者たちを監督する役目についた。しだいに新地は栄えるようになり、名古屋第一の繁栄する地になったのは、彼の業績である。明治二十二年十二月二日、彼は五十二歳の生涯の幕を閉じた。

漢文で書かれていますが、”遊廓”、”廓”などの文字が確認できます。

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.31-P.32

清安寺の墓地囲まれた地に、安政年間(1854~60)遊廓ができました。「安政年間大須新地遊廓之図」によると、遊廓(元新地)の東の境界に大光院墓地と書かれ、北野天満宮(北野神社)が絵が描かれています。西の境界には清安寺の裏門が描かれており、元新地(北野新地)があった場所は、現在の北野神社付近と推察されています。*1

現在、当時の名残はありません。

逆方向から。

北側の通り。写真左側が清安寺。写真奥は、大光院墓地跡と思われます。(現在は公園)

【参考文献】

*1 沢井鈴一:名古屋大須ものがたり(堀川文化探索隊,2010)P.30,カラー口絵「安政年間大須新地遊廓之図」「現代の大須」

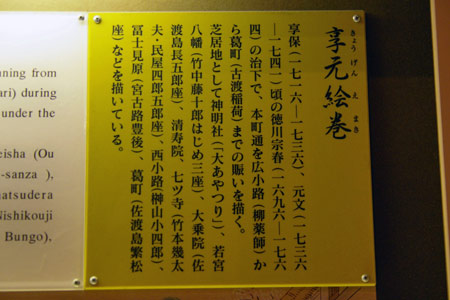

尾張徳川家の居城だった名古屋城。天守閣5階の展示室に、徳川宗春が築いた町並みのの様子を描いた資料が展示されています。

享元絵巻。

当時の芝居や遊里の様子が描かれています。

宗春が作った三遊廓。左が葛町遊廓。右上が西小路遊。廓。右下が富士見原遊廓。

今回は、稲栄(愛知県名古屋市港区)の町並みと風俗を散歩します。

稲栄遊廓は、歴史的には、中村の遊廓よりも遥かに古く、熱田の遊里*1 が、明治43年に稲栄に移ってきたものです。*3

稲栄遊廓は、戦後は、港陽園*2 に移転しました。*4

あおなみ線の稲栄駅から南西へ約400mほど行くと、道幅の広くなっている一画に行きつきます。

かって妓楼や料理屋が連なっていた西側の通り。この通りの西側(写真右側)には、手前から、第二寿楼、寿楼、栄勝楼、第二三吉楼、富士、扇屋、大黒楼、新三吉、新開楼、稲元楼、大吉楼、福本、久本楼が建ち並んでいました。*3

南側の通り。「稲栄錦町遊廓明細図」*3 に記載されている「いろは」の場所には、同じ屋号の「いろは寿し」が営業中です。

遊廓の中央の通り。かつての面影はありません。

【参考記事】

*1 風俗散歩(熱田):裁断橋跡(2009.4)

*2 風俗散歩(港陽園)(2010.12)

【参考文献】

*3 稲川勝二郎:歓楽の名古屋(趣味春秋社,1937)P.46-P.47「稲栄錦町遊廓明細図」

*4 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.91

府中宿の飯盛旅籠のはじまりは、安永6年(1777年)にできた2軒の飯盛旅籠で、安政6年(1859年)には、東屋、杉島屋、富岡屋、津田屋、金本屋、増田屋、田中屋、冨久本屋の8軒となりました。明治5年の娼妓解放令により、飯盛旅籠は貸座敷に変わり、府中の貸座敷は、飯盛旅籠の面影を残したまま、街道の随所に散在して昭和初期に至りました。*1

甲州街道沿いに、昭和初期まで残っていた貸座敷「新松本楼」の跡地。その後は内田屋家具店となりました。(現在は駐車場になっています。)*2*3

明治末期まで残っていた貸座敷「杉島」があった場所。大正期以降は佐藤医院となりました。*2*3

現在はマンションに建て替わっています。

貸座敷「いろは」跡地。戦前まで残り、その後は東芝の寮になりました。*2*3

貸座敷「田中屋」跡地。戦後は村上医院となり、現在に至っています。*2*3

田中屋の建物は、明治5年に建てられ、昭和47年頃まで現存した堂々たる木造建築でした。*4*5

【参考文献】

*1 比留間一郎:府中市立郷土館紀要 第2号 P.20-P.29「府中宿の飯盛旅籠ノート」

*2 府中市立郷土館:府中市中心部街道ぞい家並変遷図(府中市教育委員会,1983)

*3 府中市史談会,府中市郷土の森:府中の家並地図(府中市教育委員会,1991)P.13-P.15,P.22

*4 府中市企画調整部広報課:むかしの府中(府中市,1980)P.15

*5 府中市史編さん委員会:府中市史 下巻(府中市,1974)P.935-P.936

二本松大原遊廓は、根崎角からすぐのところにあり、妓楼は、新亀楼、吉村楼の2軒でした。*1

大正15年の市街図*2 によると、根崎の交差点の角に、丹波菓子店(写真左)と山口銘酒店(写真右)があり、交差点を南へ進んだ先(写真右奥)の道の東側に「新亀楼」、西側に「吉村屋」の記載があります。

しばらく行くと、道幅が広くなった一画が現れます。

旧大原の石柱。

かつて、この場所に大原遊廓があったことが記されています。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌(三一書房,1993)P.40 「全国遊廓案内」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)福島懸

明治45年7月2日、柳町の稲荷小路から出火した大火により、柳町の遊廓は男鹿街道脇に移転することとなりました。*1

大正15年の市街図*2 に、「男鹿街道」の記載があり、その東隣に「新遊廓」の記載があります。

新柳町遊廓の通りの北側には、東側から、一力楼、桜庭徳次郎(商店)、常盤楼、が並び、南側には、竹の家、清好楼、大丸家、第二常盤楼、割烹あたか、若藤家、第四常盤楼と続いていました。*3

遊廓があった頃から続く、桜庭看板店。

通りの奥にある旅館。

ときわ食堂。

【参考文献】

*1 能代市史編纂委員会:能代市史稿.第7輯(能代市,1964)P.142-P.144

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1937)秋田懸

*3 能代市:のしろ町名覚(能代市,1992) 能代港町明細案内図

横手にいつごろ遊廓ができたのかは不明ですが、明治6年、娼妓の稼業が許可になり、翌7年に娼妓規則が出されました。また、明治40年の「横手案内」に、7軒の貸座敷が載っています。その後、昭和3年に県議会が公娼廃止を決議、貸座敷は廃止、料理屋となりましたが、その料理屋は娼妓を酌婦としておき、酌婦は酒の酌をするだけで、芸者のような歌ったり踊ったりはできませんでした。これらの料理屋は馬口労町(現在の中央町4~7)にありました。*1

横手町市街案内圖( 昭和8年刊)*2 によると、「千歳」「水月」「大黒屋」などの料理屋らしき店の屋号が確認できます。

夜の様子。

馬口労町の看板。

【参考文献】

*1 伊沢慶治:横手の歴史(東洋書院,1979)P.190-P.191

*2 横手市史編さん近代・現代部会近代班:横手絵地図資料(横手市,2003)横手町市街案内圖

現在は、暗渠となっている二ノ堰川の上流に、「きみまち橋」の遺構が保存されています。場所は、現在の「横手市ふれあいセンターかまくら館」の建物の脇です。

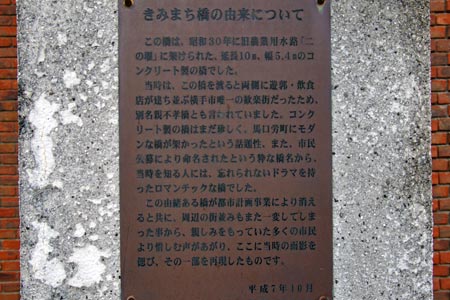

この橋は、昭和30年に旧農業用水路「二ノ堰」に架けられたコンクリート製の橋でした。(案内板より)

当時は、この橋を割ると両側に遊廓・飲食店が建ち並ぶ横手市唯一の歓楽街(馬口労町)だったため、別名親不孝橋とも言われていました。コンクリート製の橋はまだ珍しく、馬口労町にモダンな橋が架かったという話題性、また、市民公募により命名された粋な橋名から、当時を知る人には忘れられないドラマを持ったロマンチックな橋でした。(案内板より)

「きみまち橋」を渡ると馬口労町(写真左奥)です。

角館の遊廓があった西勝楽町(通称西街)で、その区域は、北は報身寺(写真右手前のあたり)の前、南は、本明寺の前のあたりでした。*1

割烹「登喜和」。

創業の大正時代は遊廓でした。(案内板より)

現在は料亭として営業中です。

【参考文献】

*1 小林定静:角館風土記(秋田文化出版社,1986)P.101-P.102

大曲には、明治に入ってから八幡町に遊廓が置かれました。*1

現在は、スナック、飲食店、ビジネスホテルなどが営業しています。

花魁の看板。

逆方向から見たところ。

【参考文献】

*1 木村聡:色街百景(彩流社,2014)P.214

中村旅館の玄関を入ると、目の前に赤い漆塗の階段があります。

漆がすり減った手摺はとても低く、遊女がここに並んでお客様を出迎える顔見せの場所だったともいわれています。*1

2階から階段を見下ろすと、急な階段であることを実感できます。

2階の階段部分。

【参考文献】

*1 まるごと青森:遊郭の雰囲気残る、黒石市の「中村旅館」

黒石のこみせ通りの南東方向の浦町1丁目にある中村旅館。木造の建物が印象的です。

昭和9年の諸統計*1 によると、黒石には、「松年楼」「大盛楼」「一金楼」「花月楼」の4軒の遊廓がありました。地元の方の話によると「松年楼」は誤りで「松月楼」が正しく、中村旅館の前身は、この「松月楼」でした。

歴史を感じる玄関の門。

地元の方の話によると、当時は、この通り沿いに遊廓が建ち並んでいました。

「産業の黒石(昭和13年刊)」*2 によると、裏町花街の青楼は、「松月楼」「村上楼」「相金楼」の3軒で、量より質といったかたちで十数名の酌女が競っていました。

【参考文献】

*1 中村元吉:警察史余話第一集 売春三百年史(中村元吉,1959)P.87

*2 津軽実業新報社: 産業の黒石(津軽実業新報社,1938)P.39

弘前の遊廓は、現在の北横町にありました。八稿薬舗(現在の八木橋薬局)から東側が遊廓があった場所です。*1

現在は、当時の面影はありません。

掘りが横断するあたりが遊廓の西端です。*1

北横町から東へ折れた道の左側には、高田楼、長栄楼、第二曙楼がありました。*1

【参考記事】

*1 風俗散歩(弘前):ひろさき懐かし地図

田名部市街を国道279線を北側へ進むと、やがてむつ市立第一田名部小学校がある小高い丘に突当ります。

昭和9年の統計 *1 によると、田名部には、「新喜楼」「大万楼」の2軒の遊廓がありました。

昭和6年の市街図では、小学校の東側の麓に「新喜楼」の記載があります。*2 (裏面に記載されている実業名では、料理屋に分類)

現在は、かつての歓楽街の名残はありません。

小学校がある丘からの遠望。

【参考文献】

*1 中村元吉:警察史余話第一集 売春三百年史(中村元吉,1959)P.89 「昭和九年公娼廃止時の諸統計」

*2 東京交通社:大日本職業別明細図(東京交通社,1931)第243號 青森県 田名部町

明治35年、海軍基地の設置が決まると、遊廓設置の動きが活発化し、最終的には、明治38年に現在の大湊新町に小松野遊廓が開かれ、昭和33年の売春防止法が施行されるまで続きました。*1

映画「飢餓海峡」の中で、八重と犬養の二人が一夜を共にした小松野川沿いに並んでいた娼館の建物はすでになく、現在は、きれいな住宅が続いています。*2

唯一、「山港楼橋」という橋の名前に、わずかに歓楽街の名残を見つけることができます。*2*3

昭和9年の統計*4 によると、大湊には、山港楼、新盛楼、竹家楼の3軒の遊廓がありました。

山港楼は、この辺りでは一番大きな遊廓でしたが、いまは人手に渡って更地になっています。*3

山港楼の跡地の北側からの遠望。眼下に陸奥湾(写真左奥)が見渡せます。

【参考文献】

*1 むつ市史編さん委員会:むつ市史 近代編 明治・大正時代(むつ市,1986)P.583-P.585

*2 紀平重成:毎日新聞(1992.11.1 日曜くらぶ )P.1,P.4-P.5 「名作映画を歩く 飢餓海峡」

*3 斎藤作治,鳴海健太郎:はまなす 第25号(2009.11)P.13-P.21「映画『飢餓海峡』ゆかりの地を訪ねて」

*4 中村元吉:警察史余話第一集 売春三百年史(中村元吉,1959)P.89「昭和九年公娼廃止時の諸統計」

七戸の遊廓(新地)は、現在の東大町にあり、戦後は赤線区域となりました。*1

西側に、開新楼、半月楼、八幡楼、朝日楼、新月楼、東側に、常磐楼、長谷川カフェー、第二四ツ目屋、清月楼、高栄楼がありました。*2

1937年(昭和12年)の日中戦争の頃に、新地に大火があり、大部分が焼失しました。その中で、清月楼の建物は昭和14年に新築され、最後まで残りました。*1

七戸町市街案内俯瞰図*3 に「新地遊廓」の記載があるあたり。

【参考文献】

*1 奥山由蔵:七戸町営業写真家のあゆみ(奥山由蔵,1991)P.7-P.8

*2 大日本職業別明細図

【参考記事】

*3 風俗散歩(七戸):七戸町市街案内俯瞰図

現在、桐萩にある「松月」は、かつて遊廓であり、後には旅館を営み今日では貸屋となっています。*1

遊廓があった頃、検査所と呼ばれる性病検査の場所は、「松月」の向かいにありました。*1

松月旅館だった頃は、料理屋兼旅館だったのだと思います。

松月旅館は、現在は売物件になっています。

【参考文献】

*1 三戸町史編集委員会:三戸町史 中巻(三戸町,1997)P.384,P.390

昭和の初期、焼尻島は、にしん景気で笑いが止まらない時期がありました。昭和8,9年の羽幌町の記録によると、にしんの水揚げが年間1億円を越し、漁民のタンスは札束でぎっしり詰まってしまい、人口3000人のこの小島に料亭や飲み屋が13軒もでき、酌婦の数も40人を越しました。*1

地元の方の話によると、ハート柄の急な坂道(1枚目の写真)を登り 、厳島神社へ向かう坂道の手前を右折した工兵街道記念碑に至るまでの道*2 は、かつての歓楽街で、映画館や遊廓もあったそうです。遊廓は、昭和33年まで続きました。

かつての遊廓跡*3 を偲ぶものは残っていません。

建物の合間からの遠望。

【参考文献】

*1 茂木慎雄,柞木田竜善:島への旅行案内(秋元書房,1962)P.24

*2 羽幌町観光協会:公式ホームページ「天売島・焼尻島手書きまっぷ」

*3 北海道新聞社:「フォト海道」写真データベース「羽幌町 焼尻の遊郭跡」

今回は、羽幌(北海道苫前郡羽幌町)の町並みと風俗を散歩します。

羽幌は、北海道北部の西海岸にある町で、かつては、道内有数の炭鉱の街でもありました。

明治27年、道庁告示第94号羽幌市街地の羽幌川沿いの南四条、南五条、南六条の地域が貸座敷免許地に規定されました。*1

地元の方の話によると、現在の南三条、南四条にかけてが、遊廓があった場所で、お食事の店「みずほ」の左隣には、つい数年前まで遊廓の建物が残っていたそうです。

料理屋や旅館に混じって、遊廓の建物が残っていたそうです。

いくつかの場所を教えて頂きましたが、現在その面影はありません。

【参考文献】

*1 羽幌町史編纂委員会:羽幌町史(羽幌町,1968)P.570

「礼文島明細地図」に記述のある久種湖畔の「新遊廓(船泊港遊廓)」*1 があったあたり。日本最北(樺太を除く)の遊廓です。

久種湖畔展望台に登ると、船泊市街を遠望できます。

遊廓があったと思われるあたりは、現在は久種湖畔キャンプ場になっています。

周囲は、山と湖に囲まれています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(礼文):礼文町郷土資料館