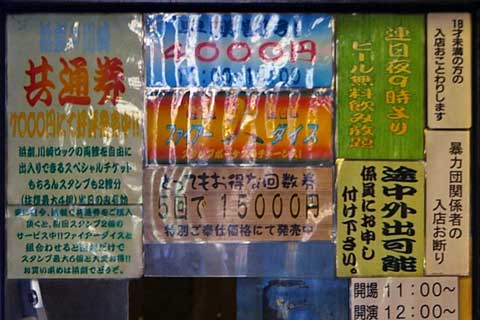

鳩の街商店街周辺には、現在も多くの「赤線建築」を見ることができます。なかでもこの物件は大店だったらしき建物で、表玄関のある裏路地側と商店街に面した通用口側の両方にバルコニーがあります。赤線当時は、このバルコニーから女性たちが名残惜しく振り返る客を見送っていたことが想像できます。*1

建物の側面にある外扉。

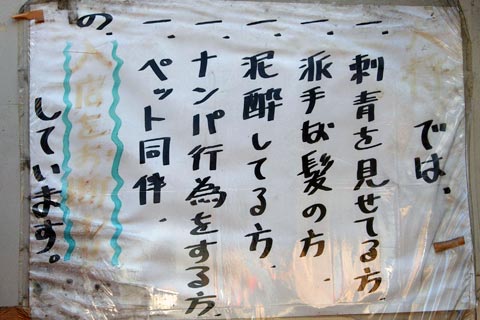

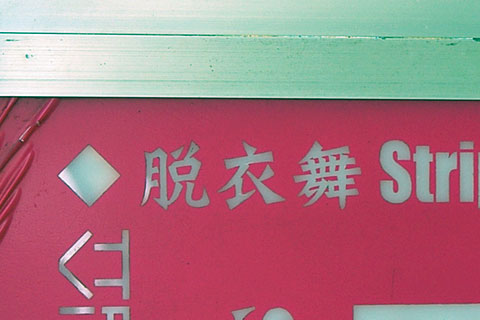

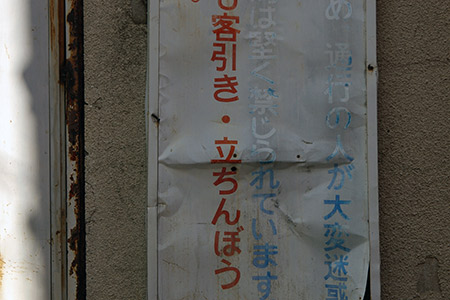

「OFF LIMITTS(米軍立入禁止)」。赤線時代の名残が外壁に残っています。*2

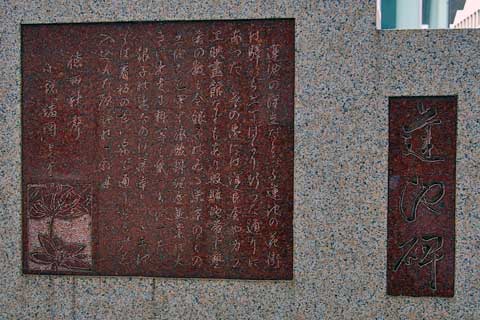

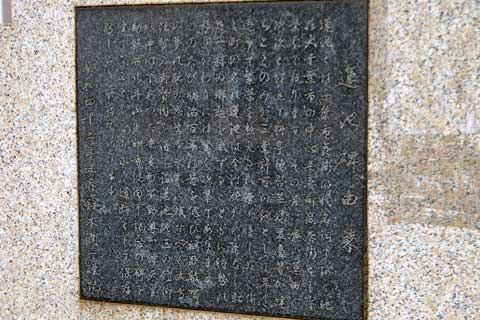

現在は、下町の希少物件として売り出されています。*1

【参考文献】

*1 散歩の達人(2004.8)P.48-P.49

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.38