今回は、浅草橋(東京都台東区)の町並みを散歩します。

隅田川沿い(蔵前橋の西側)に松の木が生えている場所があります。

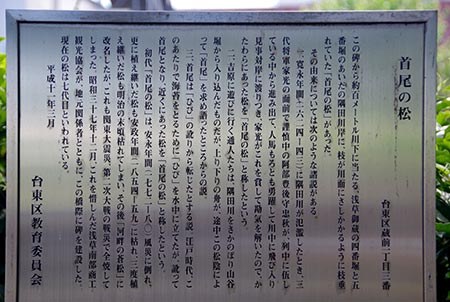

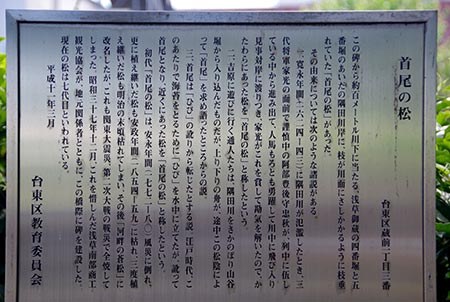

「首尾の松」の碑。

「首尾の松」の由来については、吉原遊廓に遊びに行く通人たちは、隅田川をさかのぼり山谷堀から入り込んだものだが、上り下りの舟が、途中この松陰によって「首尾」を求め語ったところから、という説があります。(案内看板より)

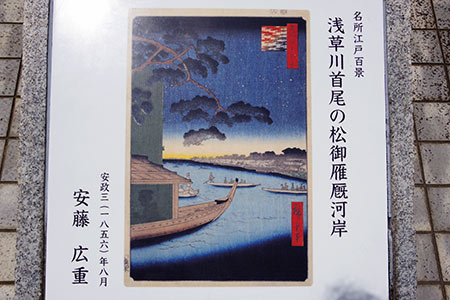

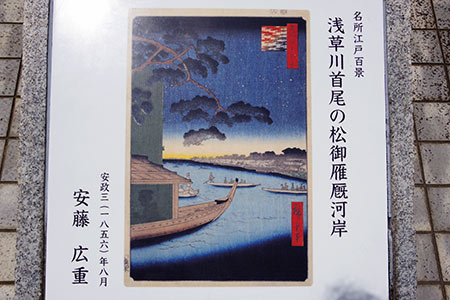

隅田川沿いの名所江戸百景のモニュメントで紹介されている「首尾の松」。

今回は、浅草橋(東京都台東区)の町並みを散歩します。

隅田川沿い(蔵前橋の西側)に松の木が生えている場所があります。

「首尾の松」の碑。

「首尾の松」の由来については、吉原遊廓に遊びに行く通人たちは、隅田川をさかのぼり山谷堀から入り込んだものだが、上り下りの舟が、途中この松陰によって「首尾」を求め語ったところから、という説があります。(案内看板より)

隅田川沿いの名所江戸百景のモニュメントで紹介されている「首尾の松」。

今回は、神田明神下(東京都千代田区)の町並みを散歩します。

JR御茶ノ水駅の東側。神田川に架かる聖橋からみたJR総武線、JR中央線、地下鉄丸の内線が立体交差します。ずっと眺めていても飽きない景観です。

昌平橋から聖橋方面の遠望。

川沿いに4階建ての建物が建ちならんでいます(JR御茶ノ水駅より)。

ビリヤードの建物。

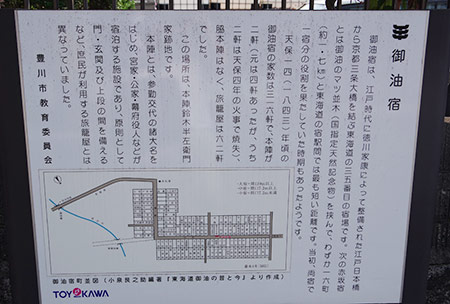

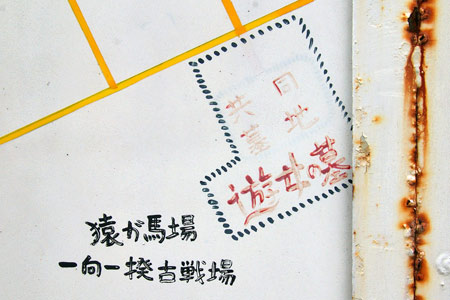

東海道五十三次宿時代の御油※1 は、大小名参勤交代、上下の旅人によって殷賑を極めました。遊女屋は、中町、中上町、伝馬町に全盛の頃は30軒余りありました。*1

現在は、当時の面影を残す建物は少なくなってきています。*1

イチビキ醤油手前の元女郎屋の建物。*1

中町の銭屋(女郎屋)があったあたり。*1

今回は、御油(ごゆ、愛知県豊川市)の町並みを散歩します。

御油は、江戸時代、東海道五十三次の中でも「御油に赤坂吉田がなくば何のよしみで江戸通い」と俗謡にも謡われるほど、飯盛で街道筋に聞こえた遊興の宿場でした。*1

写真は、かつての御油宿の入口にあたる旧御油橋です。

江戸時代の御油宿の様子は、歌川広重の木版画「東海道五拾三次之内36御油《旅人留女》」に描かれています。

御油の宿では日暮れにもなると、「留女(とめおんな)」と呼ばれた女たちの旅籠への客引きがさかんでした。『東海道中膝栗毛』には「両がはより出くる留女、いずれもめんをかぶりたるごとくぬりたてるが・・」とあります。*2

明治に入ると交通手段の主役が鉄道に移り、それについれて旧御油宿は次第にさびれていきました。御油橋を渡る旧東海道沿いは裏通りとして利用されています。*1

今回は、美濃太田(岐阜県美濃加茂市)の町並みを散歩します。

JR高山本線美濃太田駅前から南東方向にまっすぐな道が伸びています。

大楽通り。歓楽街を思わせるような通り名です。

旅館「いろは」。

少し先に別の旅館。

長良川の忠節橋から、岐阜駅へ向かう忠節橋通り(国道157号)は、岐阜市の三大通りのひとつですが、この通りの南端は、金津園の入口にあたります。

この通りをさらに、南進させる計画なのでしょうか。金津園の中央を通り抜けるための拡幅工事が行われています。

拡幅工事のために、立ち退いた店舗もあるようです。

写真中央奥の高層ビルは、「岐阜シティ・タワー」*1

完成すれば、ソープランド街の中央を4車線の道路が貫通することになります。

弁天遊廓が出来て以来、町が賑やかに栄えたので、人々は弁天様を敬って、弁天通りとか、弁天橋、弁天川、弁天湯などと呼ぶようになりました。*1

旭町の交差点から北陸本線のガードをくぐり、東へ100m進んだ柳町。国道417号線と弁天川が交差する場所に弁天橋がかかっています。

弁天橋から北へ100m。橋を渡った西側が遊廓がった場所です。*1*2

弁天川を沿い。遊廓の北側に弁天湯がありました。*3

かつて遊廓があった旭町の北側の入口付近。JR石巻線の踏切を渡ったところに、鳥屋神社があります。

鳥屋神社の境内には、古い時代の旭町を想起せしめるものとして、鎌倉期から南北朝時代にかけての造立の板碑がたっています。*1

蛇田町の石柱。

寛文六年(1666年)当時、自分の馬で宿場と宿場間の貨客を運ぶ伝馬役に従事していた石巻村の農民は、所有田畑が僅少で生活が苦しいため、伝馬役の継続は不可能の旨を上申。仙台藩は、彼らに蛇田村の全耕作地の三分の二を与えて伝馬役を継続させ、蛇田村の農民には石巻村続きの蛇田村へ移住させての内を与え、宿場並みの町に整備した。明治二年の地租改正によって石巻村へ編入された蛇田町には、県風紀条例改正に伴い、同じ二十二年石巻の全遊廓が移転。以後旭町と改称された。(案内文より)

中世の時代より、敦賀と琵琶湖を運河で結ぼうという計画が何度も試みられました。敦賀港に近い児屋川の河口には、運河の雰囲気が残っている場所があります。

写真右側が水路。左側が船溜まりです。

舟小屋。

南側へは水路が続いています。

今回は、串茶屋(石川県小松市)の町並みと風俗を散歩します。JR北陸本線小松駅からレンタサイクルに乗り、約20分。串茶屋バス停に到着します。

串茶屋のおこりは藩政時代の初期の北陸街道の宿駅制度の実施に始まっていて、串の北方のはずれにあった一里塚の傍にできた茶店の給仕女が、やがて前田利常の公許を得て遊女となり、串の廓となりました。*1

バス停脇の串茶屋町史蹟案内図。

町の北側に今も残る遊女の墓。

妓楼「山屋」の名残を留める三階の松。

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.5-P.18,P.34-P.35

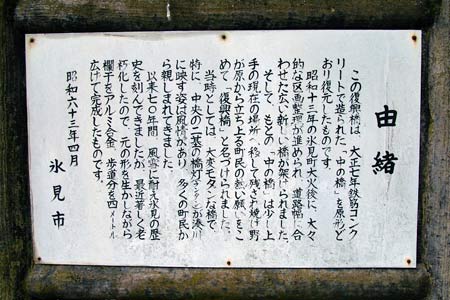

今回は、氷見(富山県氷見市)の町並みと風俗を散歩します。

氷見市街を流れる湊川は、河口に近い市街の中心部付近で大きくカーブを描いています。

この付近(公衆トイレの奥の現在のアミューズやまとビル(写真の水色のビル)にあった日本劇場は、昭和30年代に氷見に3館あった映画館の一つでした。*1

復刻橋。

大正7年に作られた鉄筋の橋です。

逆方向から。

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.9

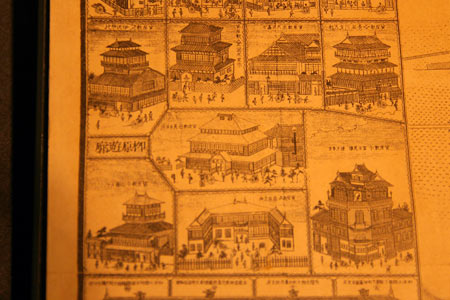

青森県立郷土館(青森市本町二丁目8-14)に、明治25年(1892年)発行の「青森実地明細絵図」が展示されています。

中央の市街地図と建物の図版を組み合わせて制作・出版されたものです。*1

柳原遊廓の建物の図版。建物の外観や店の屋号などが描かれています。

明治22年、塩町遊廓から移った柳原遊廓は、日露戦争中に繁昌しました。*2

【参考文献】

*1 安田 道:青森県立郷土館研究紀要(2009.03)P.61-P.70「実地明細絵図から読み解く明治の青森」. / 青森県立郷土館 編.. . ISSN 1883-5783

*2 肴倉弥八:青森市町内盛衰記(歴史図書社,1976)P.110

今回は、若柳(宮城県栗原市)の町並みと風俗を散歩します。若柳は、宮城県の最北端に位置する町です。

町の中心部にある若柳金成商工会。

商工会で、昭和6年発行の「若柳町全図」の復刻版が販売されています。

1枚(200円)購入。

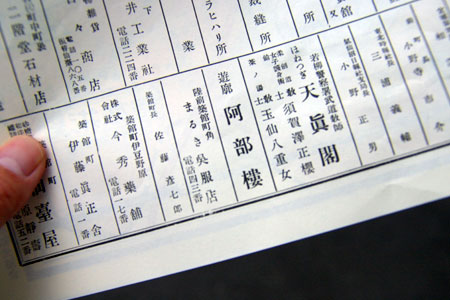

裏面「若柳町案内」には、遊廓「阿部楼」の名が確認できます。

今回は、佐賀関(さがのせき、大分県大分市)の町並みと風俗を散歩します。

現在の地図に重ねて、100年以前の屋号の建物の位置が赤枠で記されています。

佐賀関の中心街。

建物の前には、看板が設置されているので、解りやすいです。

写真の平野屋元呉服店で、現在は佐賀関郵便局です。郵便局の道を挟んだ反対側(現在の井口天真堂薬局のあたり)には、妓楼(遊廓)の「今利」がありました。*1

佐賀関では、遊廓のことをカッセキ(貸席)といい、昔は100人ぐらいの女性がそこで働いていました。その関係から、佐賀関には呉服屋さんが多くありました。*2

【参考文献】

*1 佐賀関郷土史研究会:佐賀関郷土史 2,3合併号(佐賀関郷土史研究会)P.2-P.8

*2 大分市教育委員会:佐賀関地区 大分市伝統文化調査報告書4(大分市教育委員会,2011)P.71

口之津から島鉄バスで約20分、原城前のバス停で下車。そこから原城跡までは徒歩約10分です。

原城は、島原の乱最後の舞台となった場所です。

京都の島原遊廓の名前の由来は、島原の乱というのが定説です。六条三筋町の遊郭が強制移転させられたとき、その命令があまりに唐突であったため業者は大混乱しました。その混乱の状況が島原の乱のようだったので、新遊廓を「島原」と称したというわけです。*1

原城跡の碑。

島原の乱の総大将となった天草四郎時貞の像。島原遊廓の命名のきっかけをつくった人物です。

【参考文献】

*1 明田鉄男:日本花街史(雄山閣出版,1990)P.25

口之津の南大泊に、「苧扱川(おこんご)」という奇妙な地名があります。かつて遊廓があった場所としても知られています。*1*2

「苧扱川」は、苧麻(ちょま、木綿以前の代表的な繊維で現在も栽培される)をしごいて(扱くは、粉をこぎ落すの意)繊維をとる仕事をした川であることから言いならわした地名と考えられています。*1

「旧口之津町字界」を見ると、この付近を「苧扱川」が流れ、「苧扱川」という字区画があったことがわかります。*1

写真の橋の左側がおこんご遊廓跡地*2 です。

「苧扱川(おこんご)」の下流へむかうと、「苧扱橋」がかかっています。

「おこぎばし」と発音するようです。

【参考文献】

*1 口之津史談会:口之津の歴史と風土(口之津史談会,2007)P.38-p.42,P.56-P.66

【参考記事】

*2 風俗散歩(口之津):おこんご遊廓跡地(2016.6)

口之津には、古くから屋号をつけた家が多く見られます。*1

多くは単に流行的な屋号とも推察されます。*1

遊廓発祥地の肥前屋(後に苧扱川にて遊廓)があったあたり。*1

同じく、遊廓発祥地の大坂屋があったあたり。*1

【参考文献】

*1 太玄興正:口之津港変遷史(昭和堂,2012)P.106,附図「口之津村御案内」

湊新地は、明治3年に造成され、明治12年頃、それまで島原市内の南風泊や川尻に散在していた遊廓を移転させて遊廓街がつくられました。*1*2

その後、昭和32年に赤線廃止になるまで湊新地遊廓は存続し、昭和34年に島原外港ができるまでは、湊新地が島原の港としての中心的役割を担いました。*2

湊新地を歩いていると、レンガ塀があることに気づきます。

湊新地は港町と遊廓街という表と裏の世界が一つの島に共存していたことから、レンガ塀が表と裏の世界を分けていたと考えられています。*2

現在は、駐車場となっている一画。大きなレンガ塀が残されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(島原):湊新地遊廓跡地(2010.1)

【参考文献】

*2 川野好美,他:日本建築学会大会学術講演梗概集(2010.9)「島原・湊新地の空間構造と遊廓建築」

今回は、堀田(愛知県名古屋市瑞穂区)の町並みと風俗を散歩します。

地下鉄名城線の堀田駅の150mほど南の松田橋の交差点の北西側の角に、八丁畷公園があります。

「八丁畷(はっちょうなわて)の由来と松田橋遺構」の案内板。

終戦後、「松田橋」という色街(私娼)ができました。*1

「八丁畷を語る集い」*2 の中で、古老が次のような思い出を語っています。「戦後になりますと、あそこに松田橋と言う名前を付けて遊廓ができて、名古屋の三つの可笑しな遊廓・・・・新栄町と熱田の羽城と松田橋が遊廓で名前が通った処なんです。その当時、遊廓を通ると蒲団がずらっと干してありました。ところが一歩向う側へ行ったら田圃ですわ。」

現在の松田橋交差点。頭上を名古屋高速が通ります。

【参考文献】

*1 瑞穂区制施行50周年記念事業実行委員会:瑞穂区誌(瑞穂区制施行50周年記念事業実行委員会, 1994)P.435

*2 瑞穂区郷土史跡研究会:美豆保第4号(1988)P.6「八丁畷を語る集い」

今回は、名駅(愛知県名古屋市中村区)の町並みと風俗を散歩します。

名古屋市街を南方向へ流れる堀川は、生活排水が流れ込み、水質汚染が進んでいます。

天王崎橋のたもと。ラブホテル(ピンク色の建物)脇の敷地に、ガチョウが暮らしています。

ガチョウが暮らす小屋の上にはラブホテルの看板。小屋の脇には、水質浄化を訴える看板が設置されています。

同じ看板は、川沿いのフェンスにも掲げられています。「ガチョウも一生懸命この堀川で生きて行こうとしています。堀川の自然を守り続けているガチョウ達のためにも私達が立ち上がらなければならないのです。」

青梅・映画看板の街。町のあちこちに映画看板が飾られています。

原節子主演の「晩春」。原節子は、生涯独身を通し、「永遠の処女」と呼ばれました。

美容室に掲げられたオードリー・ヘプバーンの看板。

祇園囃子(ぎおんばやし)は、1953年に公開された祇園のお茶屋舞台の映画です。若尾文子が、舞妓を演じています。

豊富は、富田の町の中心部を流れる川です。

「善兵衛の橋」は、明治末期に橋のたもとに開業した川魚料理の「うなぎや善兵衛」にちなんで名付けられました。駅前の富田中央通りの下を暗渠となって流れていた豊富川は、「善兵衛の橋」から暗渠を出ます。*1

市街を流れる豊富川。

鳥出神社の正面の道へつながる「宮橋」。

豊富橋付近で、豊富川は直角に曲がります。

忘れ去られたように、豊富橋の標柱が片側だけ残っています。*1

【参考文献】

*1 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.133,P.136-P.137

今回は、富田(三重県四日市市)の町並みと風俗を散歩します。

嘉永年間(1848-53年)頃から、現在の近鉄富田駅前通りと旧東海道が交差する四つ角(現在のマルショウ化粧品)に居酒屋の「おことの店」がありました。おことは、天保8年(1837年)の生まれで、評判の美貌に加えて才知に富み、生来の義侠心強く、侠客肌の女としてその名を知られていました。おことは、「お琴さん」として浪曲「血煙荒神山(蛤屋の喧嘩)」のヒロインとなりました。*1

明治後期になってからは、「おことの店」は現在の寺村薬局の所に移りました。*1

おことが住んでいた頃は、裏通りで芸妓置屋からときおり三味線の音が聞こえていました。*1

【参考文献】

*1 生川益也:富田をさぐる 増補版(中日新聞生川新聞店,1985)P.141-P.145

今回は、三戸(青森県三戸郡三戸町)の町並みを風俗を散歩します。

三戸の町並みについて述べる時、どうしても外すことのできないのは、紅灯の巷といわれた「桐萩」です。「桐萩」は、公娼の街として開かれ、昭和33年までは、女郎屋、飲食店などが多くあり、「不夜城」を思わせるものがありました。「桐萩」という名前は、遊廓ができてからつけられたものであるといわれています。「三戸城」築城時の永禄年間(1560年頃)に、今の「城山」を削り、梅内、泉山方面に通れるようにした切通しを「切接ぎ」と呼んだといわれています。*1

写真の左奥が城山。写真右側の道が「桐萩」への入口です。

三戸町通史(1979年)*2 に、「遊廓があった桐萩は、今は二、三の飲食店、食料品店があり、そのほか三戸印刷社があって他はほとんど住宅街となっている。」との記述があります。

城山(写真左奥)の急斜面が迫っています。

同じ頃の住宅地図*3 には、スナックゼン、やきとりたんぽぽ、スナックともこ、酒場しろやま、沖田商店、中村商店、三戸印刷社、などの記載がありますが、今は、三戸印刷社が現存する以外は住宅街になっています。

城山から桐萩を見下ろすと、かなりの急斜面であることを実感できます。

【参考文献】

*1 三戸町史編集委員会:三戸町史 中巻(三戸町,1997)P.383,P.385

*2 三戸町史編纂委員会:三戸町通史(三戸町,1979)

*3 日本住宅地図出版:三戸郡三戸町(日本住宅地図出版,1983)P.18

今回は、焼尻(やぎしり、北海道苫前郡羽幌町焼尻)の町並みを散歩します。

焼尻島へは、羽幌港から「高速船さんらいなぁ2」で35分。焼尻フェーリーターミナルに到着します。

ターミナルは、待合室と管理事務所になっています。

管理事務所の柱には、温度計がかけられています。

温度計に、角海老宝石の名があります。角海老宝石は、ソープランド、ボクシングジムなどを経営する角海老グループの宝石店です。

「見返りの松」は国道17号(写真右側)と旧中山道(写真左側)の交差点(深谷市原郷)に現存しています。江戸時代、深谷宿では「飯盛り女」と呼ばれる遊女が置かれ、宿場のはずれにあるこの松のから宿場の方を振り返り、前の晩の遊女との別れを惜しんだ旅人も多かったことから、「見返りの松」と呼ばれたようです。*1

「見返りの松」の石碑。

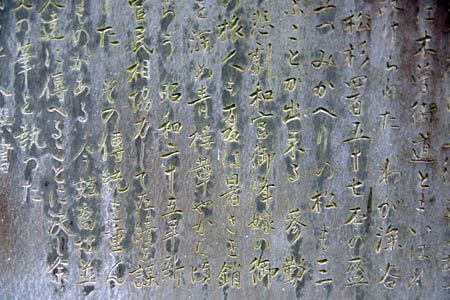

石碑の裏側には、青楼華やかな頃の様子が書かれています。

江戸時代、深谷宿のはずれに、松、杉あわせて400本があり、並木道となっていました。

【参考文献】

*1 松島英雄:深谷今昔物語(武陽民報社,1960)P.15-P.22

今回は、江別(北海道江別市)の町並みと風俗を散歩します。

江別の条丁目地区は、江別駅前から北西方面に位置し、東は千歳川、西は江別神社、南が函館本線、北は王子製紙に囲まれた母町(ぼちょう)と呼ばれる街区です。母町と呼ばれたのは、明治11年の開村以降、石狩川沿岸農村の消費都市として栄えた江別街区の発祥の地であったからです。明治30年代に入ると貸座敷(遊廓)や本格的な劇場・千歳座が開業し、昭和39年に着工の富士製紙江別工場(現王子製紙)の進出がこの街区の面貌を大きく変えました。*1

当時の市街地図*2*3 によると、遊廓(貸座敷)は、現在の江別市5条3丁目の一画にありました。

王子製紙の進出により、当初、郊外であった貸座敷地区は、人家のどまんなかになり、江別小学校の通学路に面し、妖女が太股を露わにしていました。*1

貸座敷は六軒で、千歳楼、寿楼、若竹楼、武蔵楼、栄楼、改進楼で、この一画を六軒町と呼びました。六軒町には料亭や飲み屋が軒を並べました。*1

五条4丁目と3丁目の間の通り。

【参考文献】

*1 藤倉 徹夫:えべつ百話 下(ユベオツ書房,2007)P.75-P.79

*2 江別市役所総務部:えべつの歴史=増刊号=(江別市,2005)P.13

*3 江別市役所総務部:えべつ昭和史(江別市,1995)P.833

今回は、油津(宮崎日南市)の町並みと風俗を散歩します。

「堀川運河」は、飫肥藩により1686年につくられ、油津港発展の礎となりました。

運河にかけられている堀川橋はアーチ状の石橋で、地元では親しみを込めて「乙姫橋」と呼ばれています。

1992年(平成4年)秋、渥美清、後藤久美子、風吹ジュンら主演「男はつらいよ」のロケーションが油津堀川を中心に繰り広げられ、同年12月から新春にかけて上映されました。*1

反対側(上流)から見た堀川運河。

【参考文献】

*1 日南市産業活性化協議会:油津(鉱脈社,1993)P.239

源兵衛川は、三島市街を約1.5キロ流れるの美しい清流です。

伊豆箱根鉄道駿豆線の三島広小路駅近くでは、鉄道の線路と平行して、「源兵衛川水辺の散歩道」が整備されています。

「水辺の散歩道」から見た駿豆線の電車。

「水辺の散歩道」は、線路の下をくぐって、源兵衛川を飛び石伝いに横断します。写真右上の水色の建物は、「ヘルス銀座」です。

線路の下をくぐると、源兵衛川の川原に出ます。ここも遊歩道の一部(近道)です。

江東区深川江戸資料館。江戸深川の町が再現されています。

土蔵が町並みから突出してたち、その右手前二棟は長屋、奥に火の見櫓が見えます。*1

船宿の猪牙舟(ちょきぶね)。

天保の終わり頃の深川の町が再現されています。*1

【参考文献】

*1 藤沢周平:深川江戸散歩(新潮社,1990)P.58-P.67

今回は、深川(東京都江東区)の町並みみと風俗を散歩します。

地下鉄東西線の門前仲町駅の南東方向に釣船橋があります。

乗船場の看板。

越中島川には、釣り船や屋形船が停泊しています。

江戸の深川の思わせる風景です。

コモード56商店街に洲本の歴史を展示している資料館があります。

昭和の茶の間を再現と町並みの資料の展示されています。

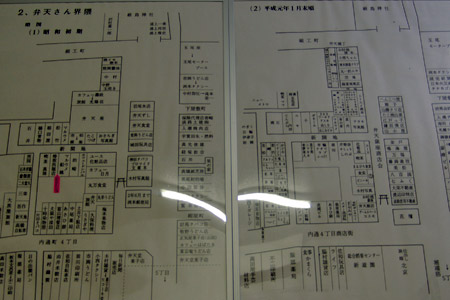

弁天さん界隈の昭和の新旧の町並みが比較されています。

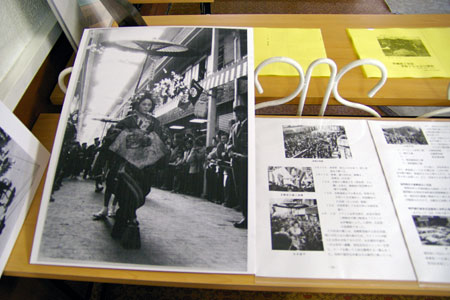

花魁道中が行われたこともあったようです。

千日前が庶民派グルメの殿堂であるのに対し、法善寺横丁は、大阪の応接間のような存在です。*1

東西両端に「法善寺横丁」の文字が書かれた門があって、静かななにわ情緒を漂わせています。

歌謡曲「月の法善寺横丁」にも歌われました。

路地裏の飲み屋。この先に法善寺があります。

【参考文献】

*1 大坂人(2009.11.1)P.5

長崎の市電の終着駅の崇福寺駅。川の上に設置されている駅です。

駅からは、川沿いにせり出し建物が見えます。

逆方向から見たところ。写真の右奥の市電の車両が見える場所が正覚寺下駅です。

建物の反対側。飲食店が連なる長屋風の建物です。

今回は、板橋(東京都板橋区)の町並みと風俗を散歩します。

板橋旧中山道が下り坂となり、石神井川をまたぐ小橋がありますが、これが区の名前にもなっている「板橋」です。

橋の右端にある日本橋からの距離表示だけが、明治時代と変わらぬ風景です。*1

石神井川の流れ。

現在の橋は、昭和47年に架け替えられたものです。*1

【参考文献】

*1 日本文芸社:荷風!Vol19(2009.3) P.86

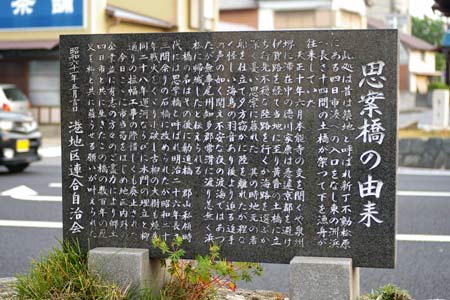

JR四日市駅の北側の国道164号を東に向かって、JR関西線の踏み切りを越えた浜町に「思案橋」があります。

日本中に「思案橋」と名づけられた橋は、多々ありますが、どれも遊廓と切っても切れない関係にあります。つまり、江戸吉原の思案橋をはじめとして、一般的には各地の遊里の入口近くに見られる橋を「思案橋」と称しています。それは、「遊廓へ行こうか戻ろうか思案を重ねて、そのあげくに渡らずにおれぬことから、この名がある。」と言われています。ところが、四日市「思案橋」については、遊廓との結びつきで考えると、遊廓があった場所と橋の場所が離れすぎていて、思案して決断する場所としては、不適当と言えます。*1

四日市「思案橋」は徳川家康に由来します。天正10年(1582)6月2日未明、本能寺に滞在していた織田信長が家臣の明智光秀による襲撃を受け50歳の生涯を終えた時、堺に滞在していた徳川家康は伊賀越によって伊勢に入り、海路にて駿河に逃げ帰る折に陸路で駿河に戻るか、もしくは海を渡るか「思案」したことが、その名の由来となっています。

現在は、橋のオブジェと碑があります。

【参考文献】

*1 四日市市港地区連合自治会:思案橋記念誌(四日市市港地区連合自治会,1988)P.16-P.39

浜松町駅の南側の金杉橋に、船宿が建ち並んでいる一画があります。

船宿の脇の路地。

屋形船の船着場。ここから隅田川方面へ向かう屋形船に乗船できます。

金杉橋から見る風景。江戸時代の情緒を感じる風景です。

糸崎港に面した遊廓跡の裏手には、古い町並みが残っています。

海辺近くの町並み。

壊れた母屋がそのままの状態で放置されていました。

医院だった建物。糸崎遊廓の検梅は、尾道遊廓の駆梅院からの出張検梅でした。*1

【参考文献】

*1 忍甲一 編:近代広島・尾道遊廓志稿(日本火炎資料出版,2000)P.296-P.298,P.322-P.324

今回は、大川(福岡県大川市)の町並みと風俗を散歩します。

大川の象徴とも言えるのが、筑後川昇開橋(ちくごがわしょうかいきょう)です。

国鉄佐賀線の鉄道用可動式橋梁として昭和10年に建設されました。現在は、重要文化財および機械遺産に指定されています。

夜になるとライトアップされます。

今回は、若松(福岡県北九州市)の町並みと風俗を散歩します。

洞海湾によって隔てられた若松区と戸畑区を結ぶ若戸大橋が出来る以前は、若戸渡船(わかととせん)航路(渡し船)である。 若松渡場が両者を結ぶ航路(渡し船)でした。

渡し船に乗り込みます。

戸畑から若松までは、あっという間(約3分)に到着です。

若松側から見た若戸大橋と洞海湾。貨物船が行き来します。

牛深の加世浦地区では、「せどわ」と呼ばれる昔の家並みが残っています。

「せどわ」は、山と入江が多く、平坦地が少ない牛深に特有のもので、瀬戸(裏口)が語源で、狭い場所という意味も含まれたこの言葉通りに、細い路地に沿って何軒もの家が軒を連ねています。同じ船に乗る人たちが近くに集まって住んでいたため、船頭さんが肥えで出漁の合図をすると数分で船に集まることができました。(うしぶか海彩館の案内板より)

「せどわ」の路地は、住宅と住宅の隙間を縫うように分布し、海に向かって内部から多くの「せどわ」が伸びているのが特徴です。*1

漁村の民家。昔の面影を色濃く残しています。

【参考文献】

*1 荒武賢一朗:天草諸島の歴史と現在( 関西大学文化交渉学教育研究拠点)P.235-P.237 張麗山 漁村における民間調査

今回は、墨俣(岐阜県大垣市)の町並みと風俗を散歩します。

墨俣一夜城跡は、歴史資料館になっていて、墨俣の歴史を知る資料が展示されています。

墨俣の町並みの展示。

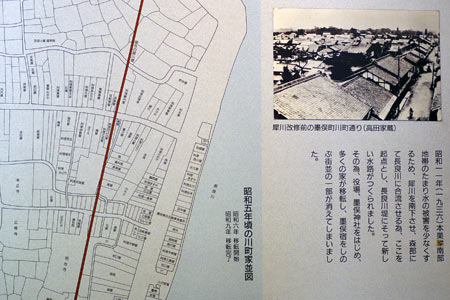

昭和11年たまり水の被害を少なくするため、長良川堤にそって水路が作られました。そのため、多くの家々が移転し、墨俣宿ををしのぶ町並みの一部消えてしまいました(地図に赤線で示されているのが現在の堤防です)。

天守閣から見た墨俣の町並み。

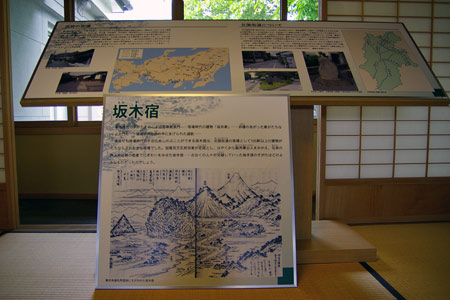

今回は、坂城(長野県上田市)の町並みと風俗を散歩します。

坂木宿ふるさと歴史館は、宿場時代を再現した建物の中に、坂城宿の歴史に関する資料が展示されています。

坂城宿は、北国街道の宿場として100軒以上の建物が建ち並ぶ大きな宿場でした。

坂城宿は、長野県の中では権堂宿と並び早い時期から飯盛旅籠が設置された宿場でした。

坂城宿の模型。写真の横に延びる通りが立町。写真の左側の通りが遊廓があった横町です。

今回は、洲崎(東京都江東区)の町並みと風俗を散歩します。

旧洲崎遊廓の南端にある南開橋。汐浜運河にかかる橋です。

運河を渡る南開橋は高い位置にあるので、ここから洲崎遊廓があった方向を眺めると、橋からは下り坂になっています。

現在、汐浜運河となっている場所は、昔は海でした。

モクレンの花が満開です。

今回は、男鹿(秋田県男鹿市)の町並みと風俗を散歩します。

船川は、北西の風をさえびる良港で、十八世紀中期から船宿がありました。*1

船川が大発展するのは、明治以降で、国家事業として船川築港は明治44年に始まり、昭和6年に完了しました。*1

「男」マークのある漁船。

男鹿の船川が港町として発展し始めた頃、その町の物好きな人が山羊を買いました。当時、男鹿では山羊は野生としては見ることができなかったので、ものすごい評判となり、この珍しい山羊を見物するために男鹿の村々から多くの人たちが集まってきました。ところが、この山羊は意外な大事件を起こしました。それはある村の若者たちが、この山羊を見に行くと称して、ちょこちょこ船川に出ていくのでした。その若者たちの親たちが顔を合わせると、「おいのいの(オレの家)わげ者、時々ふなが(船川)さ山羊見にゆぐでば、ふとげれ(一回)みればいいもの、なんして(どうして)なんぼげれ(何回も)行ぐもんだべか」と不思議がりました。すると、異口同音に他の親たちも「んだ、んだでば(そうだ)、なんだがおがしでば」とがてんがゆかなくなり、ある親の一人がその若者の一人を尾行してみたところ、山羊を見に行くというのはまったくの嘘で、実はその山羊と時を同じにしてできた港町の女郎買いが目的だったことが解りました。それからというもの、男鹿地方で女郎のことをヤギ(山羊)と呼ぶようになりました。*2

【参考文献】

*1 加藤貞仁:(無明舎出版,2002)P.182-P.183

*2 吉田三郎:男鹿風土誌(秋田文化出版社,1979)P.145-P.146

今回は、名瀬(鹿児島県奄美市)の町並みと風俗を散歩します。

名瀬の背後に位置する「おがみ山」には、展望公園があります。

坂道を登っていくと、徐々に展望が開けていきます。(写真中央に、ティダモール中央通りのアーケードが見えます。)

展望台からは、山と海のはざまに密集する市街地が名瀬湾を囲むように広がっている様子が見て取れます。

公園の高台には、復帰記念碑が建てられています。

終戦後、奄美大島は本土から分離され、8年の長きにわたって米国の政権下に置かれ、1953年(昭和28年)12月25日に本土に復帰しました。

今回は、日比(岡山県玉野市)の町並みと風俗を散歩します。

日比は、北前船の寄港地で、かつては商家や遊廓が並び、船が入ると賑やかな港町情緒を漂わせていました。*1

日比港の背後には、眼下に日比港が見渡せる日和(ひより)山があって、日比の遊廓から芸者を連れ出した船乗りたちは、ここで「日和申し」と称して飲食を楽しみました。*2

現在の日比港。江戸時代は、日比と対岸(写真奥)の向日比の二つの集落に分かれていました。

日比町住宅明細圖*3 によると、遊廓は海岸線に沿って並んでいたようです。

【参考文献】

*1 山陽新聞社:岡山県民の明治大正(山陽新聞社出版局,1987)P.259

*2 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.36

*3 山田平次郎:日比町住宅明細圖(備讃民報社,1935)

東中島・西中島には、川沿いに水上デッキ状の構造物が数多く見られます。

川沿いの部分には、物干し台と思われる構造物が連なっています。

板で囲まれた個室状になっているものもあります。

気持ち良く眺めを楽しめそうです。

今回は、中島町(岡山県岡山市)の町並みと風俗を散歩します。

東中島・西中島は、岡山市内を流れる旭川の中州です。古代より海からの小舟が着岸する船着町であり、また、西国街道(山陽道)の通り道となっていたことから、文禄の頃から旅籠町でした。*1

東中島・西中島は、かつての遊廓があった場所で、当時は、京橋西岸から見ると不夜城のような明かりが見えました。京橋は、岡山で橋といえば、まず京橋があげられるほど歴史も古く、有名な橋ですが、大正6年に近代的な鉄筋コンクリート橋に架け替えられました。*2

小橋から見た東中島。

中橋が東中島と西中島をつないでいます。

北側から見た東・西中島。

【参考文献】

*1 岡山大学附属図書館:絵図で歩く岡山城下町(吉備人出版,2009)P.66-P.74

*2 山陽新聞社:岡山県民の明治大正(山陽新聞社出版局,1987)P.260

今回は、米子(鳥取県米子市)の町並みを風俗を散歩します。

旧加茂川は米子市民にとって縁の深い川です。かつては、洗面、洗濯、風呂の水など、生活のあらゆる面に利用されました。 川としての情緒はいまも生々と息づいています。なかでも紺屋町から四日市町にかけて公道橋や小橋(個人所有の橋)が何十も架かっているのは壮観です。*1

東倉吉町から西倉吉町にかけての旧加茂川にかかる覚証院橋周辺は、夜になると朝日町や東倉吉町の歓楽街へ行く人が多く通る古い町並みです。*2

覚証院橋は、江戸時代に覚証院という寺があったことから名前がついた橋です。*2

朝日町へまがる角には、昭和59年に「笑い地蔵」が建立されました。*2

【参考文献】

*1 よなごの宝88選実行委員会:市民が選んだよなごの宝八十八(2010,よなごの宝88選実行委員会)P.84-P.85

*2 杉本良巳:米子・境港・西伯・日野今昔写真帖(郷土出版社,2005)P.56

今回は、美保関(島根県松江市)の町並みと風俗を散歩します。

島根半島の東端に半島の陰に隠れるように位置している美保関は、波穏やかな良港で、中海を通って松江に至る要衝の地でもありました。*1

19世紀頃、美保関は荷物の積荷を行うために寄港する船で賑わいました。*1

美保神社への参拝客も多く、港の周辺には旅館などが建ち並びました。

イカを天日干しする姿は美保関の日常的風景です。

【参考文献】

*1 加藤貞仁:北前船(無明舎出版,2002)P.64

今回は、長崎出雲(長崎県長崎市)の町並みと風俗を散歩します。

明治時代、大浦川の両岸沿いは、外国人居留地の町並みが続いていました。路面電車の終点、石橋駅には、石橋駅に当時(明治30年頃)の様子を示す案内板があります。それによると、当時は、外国人向けの酒場や宿、雑貨や食料品店などが並び、川には木造の小舟が並んでいたそうです。この付近は「松が枝」と名づけられ、現在も「松が枝町」の地名が残っています。

路面電車が走る町並み。

川沿いの木造長屋。

レトロな幾何学模様です。

今回は、那覇(沖縄県那覇市)の町並みと風俗を散歩します。

終戦直後、米軍は那覇軍港の整備に着手し、現在の山下町一帯は港湾従事者で活気に満ちていました。ところが、この「山下」という名は太平洋戦争の緒戦で「マレーのトラ」と異名をとった山下奉文将軍と同じ名であったため、米軍の政府政治部長だったポスト大佐がこの一帯をペリーという地名に改めました。*1

ペリーは、黒船の来航(1853年)で有名なペリーのことですが、実は、浦賀に来航する前に、那覇に来航していました。そのときのペリーの狼藉ぶりは目に余るもので、通りすがり女性の乳房を触ったり、民家に侵入してトートーメー(位牌)を奪うなどやりたい放題で、その後、婦女暴行を起こした水兵が殺害される事件まで起きました。話を冒頭の山下町に戻すと、山下町は、ペリー上陸地とは離れていますがが、米軍の意向でペリーにちなみ「ペリー区」と改名されました。*2

下の写真は、国道331号線(小禄バイパス)と県道7号線が交差するあたりで、右側が那覇軍港、左側が山下町です。

ペリー区は、軍港前を中心に米兵相手のバーが次第に増え、完全な赤線地帯となっていました。コザの町には黒人街と白人街がありましたが、黒人街の始まりは、このペリー区でした。バー街ではいざこざが絶えず、1952年には、「MP射殺事件」が発生、ついに米兵立ち入り禁止の”オフリミッツ”が発令され、これを境にペリーのバーは立ち消え、住宅街になりました。かつては、ペリーという名のバス停もありました。*1

現在も山下町には、商店などにペリーの呼び名が残っています。

ぺりー美容室。

ペリーもち屋。写真の右奥に見えるのは、「沖縄セルラースタジアム那覇」です。

1957年、琉球政府法務局は、戦後使用されなくなっていた地名を戦前の地籍どおり呼ぶことを全琉に通達、この日からペリー区も再び山下町に戻りました。*1

【参考文献】

*1 琉球新報社:ことばに見る沖縄戦後史 パート1(ニライ社,1992)P.173-P.179

*2 カベルナリア吉田:日本の島で驚いた(交通新聞社,2010)P.221-P.227

「新橋方面近道」のビルの通路※1。中央部分あたりに、2階へ上る階段があります。

階段脇にあるトイレ。

ドアは開けられたままです。

女子専用。

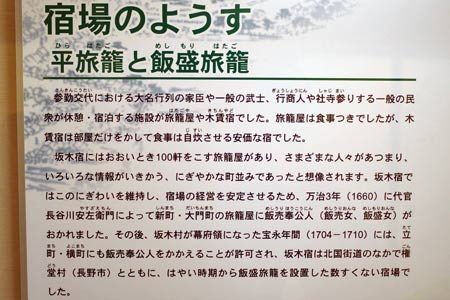

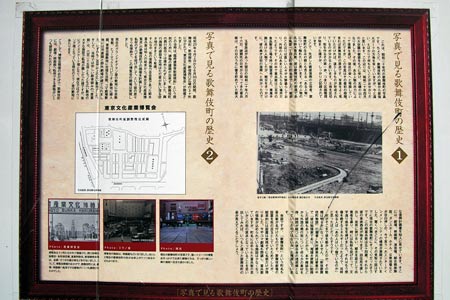

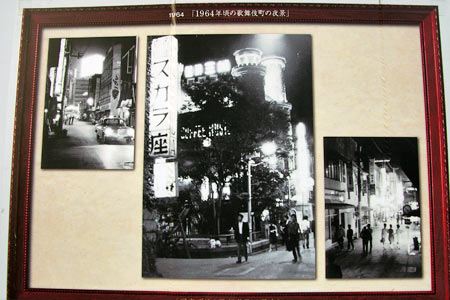

今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

「演歌の殿堂」として広く知られた新宿コマ劇場は、2008年12月31日に閉館しました。

現在、工事用フェンスには、コマ劇場が賑わっていた頃の写真が掲載されていて、歌舞伎町の歴史を知ることができます。

一番右端には、「写真で見る歌舞伎町の歴史」と題するパネルがあって、歌舞伎町の歴史が説明されています。

戦災復興当時、「歌舞伎劇場」の設置を目玉にしていましたが、結果的に設置は実現せず、名前だけが残って「歌舞伎町」という町名になりました。

喫茶店「王城」の夜の写真。手前には、名曲喫茶「スカラ座」の看板が見えます。

大島港周辺に建ち並んでいる民家の裏の路地。

風情のある建物。

ゆるやかやカーブの路地が続きます。

路地の向こう側は、大島港の海です。

紀伊大島の北西部にある大島港は、(串本大橋が出来る前までは)巡航船やフェリーが発着する港でした。明治時代の高等小学校新地理の教科書の「港」の項には、本州における良港が20港あげられていて、その最後に大島港がのっていました。*1

現在の大島港の岸壁付近はかなり広いコンクリート固めの広場になっていますが、これは明治時代の埋め立てによって造成されたもので、江戸時代の海岸線はもっと深く陸地に後退していて、「数十百」という帆船が停泊できました。*1

江戸時代、風待ちの帆船は、10日またはそれ以上も港に釘付けにされたため、大島商人らは、チョロ(女郎)舟という伝馬船に、食糧品、日用品、それに若い遊女を乗せて、風待ちの帆船の間を商いして回りました。当時の大島には船宿が32軒、旅館が6軒ありました。女郎は1人か2人ずつ民家に身を寄せており、明治の半ばくらいにその数は50~60から80人くらいいたといわれています。和歌山県下で公娼遊廓があったのでは、和歌山、御坊、新宮の3市と大島の4ヶ所でした。*1

現在、港の周辺には、旅館や元船宿と思われる建物が建ち並んでいます。

【参考文献】

*1 桧垣巧:串本町・大島区の調査報告書(高野山大学社会学研究室,1987)P.10-P.11

紀伊田辺の市街を流れる会津川の中州の東側に小さな水路流れています。

母屋が密集しています。

水路に張り出すように建ち並んでいます。

表側は、ごく普通の住宅街です。

今回は、所沢(埼玉県所沢市)の町並みと風俗を散歩します。

小金井街道沿いは、高層マンションが建ち並ぶ一画ですが、そこから一歩北側に入ったかつて浦町と呼ばれたあたりには、現在も食堂や飲食店などの古い建物が残っています。

高層マンションと木造家屋が混在する特異な景観です。

焼肉店の建物。

この界隈も、やがては高層マンションの町並みにのみこまれてしまうのでしょうか。

今回は、浜島(三重県志摩市浜島町)の町並みと風俗を散歩します。

浜島は、伊勢志摩の美しい海に囲まれた港町で、温泉が楽しめる旅館や民宿が建ち並びます。

民宿や商店が建ち並ぶメインストリート。

浜島港。この付近に遊廓がありました。

魚市場もあります(写真奥)。

宇出津の市街の中心部を流れる梶川。町の景観に趣きを添えています。

町の中をぐるりとめぐっている水路のような笹谷川。道路から対岸の建物へのかけ橋が連なっています。

宇出津港近くの港大橋から梶川を見たところ。港町らしい景観です。

宇出津港。

今回は、宇出津(石川県鳳珠郡能登町)の町並みと風俗を散歩します。

宇出津(うしつ)駅は、のと鉄道の能登線の廃止により2005年3月いっぱいで廃駅となりました。

現在は、街の駅として利用されています。

駅前にある観光案内板。町の南側に宇出津港を有し、市街を梶川と笹谷川が流れています。

数馬酒造近くにある「さよなら橋」は、別名「未練橋」とも呼ばれ、宇出津の遊廓の入口にありました。*1

【参考文献】

*1 数馬公:能州能登町物語3(北國新聞社出版局,2008)P.167

今回は、三角(熊本県宇城市)の町並みと風俗を散歩します。

三角西港(みすみにしこう)は、明治時代、当時の内務省が招いたオランダ人技師ムルドルの指導のもとで建設された近代港湾で、「九州・山口の近代化産業遺産群」として世界遺産登録を目指しています。*1

丸みを帯びた石積みの埠頭。

背後の山地にも石積みの環濠が築かれています。

【参考URL】

*1 「九州・山口の近代化産業遺産群」世界遺産登録推進協議会ホームページ:三角西港施設

漁師村の船溜りのすぐ近くに、レンガ造りの堤防が延々と続いています。

多摩川では洪水が多かったため、大正7年からの改修工事で堤防が築かれました。*1

堤防の外に下りるための石段が、川岸だった時の名残を残しています。

現在は、堤防の外側にも家が建ち並んでいますが、川だった名残で地面が低くなっています。*1

【参考文献】

*1 大田区観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.37

現在は羽田3丁目と町名が変わった漁師村界隈は、現在も江戸前の魚やアナゴを獲る漁船が船溜まりに密集し、どこかアジア的な風景を残しています。*1*2

羽田の漁業は、約830年前に平治年間、羽田に7人の落人が住みついたときから始まったと言われ、江戸湾内の優良漁場でした。昭和30年代に入り、東京湾の埋め立てと羽田空港の拡張により、浅瀬漁場が減少し、以前のような漁村としての姿は薄れつつある中で、この船溜まりは、昔をしのばせる貴重な場所となっています。*3

トタンの物置のような建物が並んでいます。

かつてここには、生活品をすべて船に搭載し、船上に寝泊りして日々を送る人々がいました。*1

【参考文献】

*1 藤木TDC、イシワタフミアキ:昭和幻景(ミリオン出版,2009)P.28-P.29

*2 尾形誠規:東京裏地図 行かなきゃ損する都内B級スポット200選(鉄人社,2007)P.76

*3 「羽田漁業の碑」の碑文より

高知市内には、旧町名の由来を説明する案内板があちこちにあります。

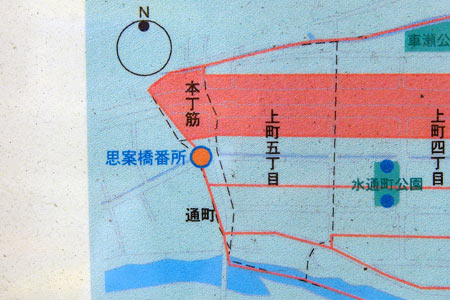

旧本町筋の西端を南に折れたところに、思案橋番所がありました。

実際にその場所に行ってみると、思案橋と書かれた小さな橋があります。橋の桁間は、わずか1m程です。

思案橋の名前の由来は、この橋から先は、いくつかの道が分岐していたので、どの道を通るか「思案」したのだとか、この橋の先にはる玉水新地に行くかどうか迷うので、「思案橋」になったのだとか、いろいろな説があります。*1

大正15年につくられた橋です。

【参考文献】

*1 高知遺産プロジェクト:高知遺産(グラフィティ,2005)P.88-P.89

今回は、三津浜(愛媛県松山市)の町並みと風俗を散歩します。

三津浜は、戦国時代、水軍の根拠地で、江戸時代は軍港として栄えました。三津浜港の東側は、御船場(造船所)と呼ばれ、作事小屋、材木小屋、舟道具小屋などが建てられていました。*1

現在も、その名残として、造船所や材木置き場があります。

明治維新により、軍港だった御船場辺りが開放され、石油売買所や配電所などが出来ました。*1

近年は、フェリー船の進出により、トラック輸送が主流となりました。内港に着く渡海船は少なくなり、漁協の漁船がけい留されています。*2

【参考文献】

*1 三津浜郷土史研究会:三津浜誌稿(三津浜郷土史研究会,1960)P.36

*2 しあわせづくり三津浜地区推進委員会:三津浜ふるさと散歩道(しあわせづくり三津浜地区推進委員会,1999)P.8

駅西のビックカメラの脇の通りを行くと、「椿神社前」の交差点があります。この交差点をまっすぐ行くと「駅西銀座」です。

交差点の角には、「椿神社」があります。

駅裏が都市計画の俎上(そじょう)に上がったのは、昭和34年のことでした。もはや駅裏ではなく、新しい駅西が出現しました。*1

駅西のカナメとなって鎮座する椿神明社は、古くから椿の森として親しまれてきましたが、椿の群生は今はありません。境内のわずかな椿の花が、駅西のさまざまな幻想を盛り上げてくれます。*1

【参考文献】

*1 大野一英:名古屋ケチケチ繁盛記(講談社,1977)P.268-P.271

今回は、二子新地(神奈川県高津区)の町並みと風俗を散歩します。田園都市線の二子新地駅は、かつて花街だった頃の「二子新地」という呼び名がそのまま駅名になっています。

ちなみに、当時は、「二子新地前」という駅名でしたが、「双子死んじまえ」に聞こえたりするので、現在の駅名に変更されました。*1

案内板を見ると、二子神社の近くには、花街の名残と思われる料亭の名前があります。

二子新地駅前の大山街道。大山街道は江戸を起点として、大山(神奈川県伊勢原市)までを結ぶ街道で、江戸時代中期には、「大山詣」がブームになりました。

「旧大山街道二子の渡し場入口」と書かれた白い案内標柱があります。大正14年に二子橋ができるまでは、二子の渡しから多摩川を渡りました。

あるビルの壁面に、二子の渡しのレリーフがあります。

【参考文献】

*1 散歩の達人(交通新聞社,2005.4)P.16

今回は、笠岡(岡山県笠岡市)の町並みと風俗を散歩します。山陽本線の笠岡駅の南東方向にある伏越地区を目指します。

国道2号線沿いに「伏越地区」と書かれた看板があります。

伏越地区の北側を山陽本線の電車が走ります。

古城山公園へ登る道路の途中から見た伏越地区の全景。

鶴岡市街を流れる内川とそれに架かる美しい橋は、心なごむ風景です。

鶴園橋から内川を眺めると三雪橋と千歳橋と橋が連なっています。晴れていれば鳥海山が遠望できます。

直木賞作家の藤沢周平は、昭和2年(1927年)、鶴岡市に生まれました。

藤沢周平の作品とゆかりの地の案内板が、市内のあちこちに設置されています。

代表作「蝉しぐれ」の舞台「五間川」のモデルはこの内川で、主人公の少年藩士の文四郎がお福と舟を降りたとされる三雪橋は、赤い欄干が美しい橋です。

文四郎が童貞を失った妓楼の若松屋があった染川町は、七日町の遊廓がモデルであったと思われます。

柳橋。この橋を渡ると、観音堂の前を通りすぎて七日町旧遊廓街へ行くことができます。

この橋は、明治12年朝日楼楼主の安達三蔵が私費を投じて架橋したものと言われています。*1

柳橋という名前は、東京の花柳界を真似たようで、芸者華やかなりし頃を偲ばせています。現在の橋は昭和29年に架け替えられたものです。*2

神楽橋は、藩政当時は七日町橋と呼ばれ、神楽橋と改称されたのは明治9年。*2

明治に入ってからも、神楽橋に遊客をのせた酒田船が通っていました。*3

【参考文献】

*1 花筏健:こぼればな史(庄内日報社,2007)P.44-P.45

*2 目で見る鶴岡百年下巻(昭和戦後篇)(エビスヤ書店,1978)P.161-P.162

*3 大泉散士:私の鶴岡地図(阿部整一,1981)P.4

八木宿(福居)から日光例幣使街道を3キロほど西へ歩くと、梁田宿の町並みがあります。

梁田宿は、八木宿とともに飯盛女で評判でした。*1

梁田の町並みに入って200メートルほど行ったコンビニのセーブオンのところで、日光例幣使街道は、北東に方向を変えます。この角にある中山さん宅は、「今昔三道中独案内」の地図に記載されていますが、昔の遊女屋があったところで、かつては連子格子が目立つ建物がありました。*1

現在は建て換わっています。

道が北東へ曲がってからも昔の面影を残している町並みが続きます。

渡良瀬川の近く長福寺の前に梁田宿の案内板があります。梁田宿は戊辰戦争(梁田戦争)の舞台となりました。

梁田戦争は、中山道を進んだ官軍と幕軍との戦いで、幕軍が評判の飯盛女を相手に宴をはっていたところへ、官軍が急襲、幕軍は100名以上の死傷者を出して敗退しました。このときの幕軍の戦死者の碑が長福寺にあり、足利市の指定史跡となっています。*1

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔三道中独案内 新装版(JTB出版事業局,2004)P.168

昔、合計八本の松があったことから八木と呼ばれ、文化・文政(1804-29年)の頃は旅籠屋総数95軒のうち32軒が飯盛女を置く繫昌の宿でした。*1

民謡の八木節は、八木宿の遊女の口説き節が原型となったと言われています。*2

都市化が進む旧八木宿ですが、昔の面影が残されている建物もあります。

中華料理屋だった建物。

【参考文献】

*1 今井金吾:今昔三道中独案内 新装版(JTB出版事業局,2004)P.166

【参考URL】

*2 富塚町八木節保存会:八木節の由来について

今回は、宮古(岩手県宮古市)の町並みと風俗を散歩します。 宮古は三陸海岸に面する都市で、景勝地の浄土ヶ浜を有し、観光地としても有名です。

宮古市街と浄土ヶ浜の中間に位置する鍬ヶ崎は、宮古港の一部です。江戸時代には回船問屋が繫昌し、船舶の寄港が頻繁となるにつれて花柳街が繫昌するようになりました。

1868年、江戸から函館を目指す新島襄は、鍬ヶ崎港に寄港しましたが、江戸を出発するときの所持金の二十両のうちのほとんどを鍬ヶ崎の遊廓で散財したのではないかという説があります。*1

新島襄が宿泊した伊勢屋があった場所。*1

伊勢屋があった場所からこの路地を行くと遊廓があった通りに出ます。

新島襄(にいじまじょう)は、同志社大学の前身となる同志社英学校の創立者で、福澤諭吉らとならび、明治六大教育家の1人に数えられています。

新島襄は、「函館紀行」の中で、鍬ヶ崎に寄港したときの状況を次のように記しています。

「予上陸し伊勢屋清兵衛の家に宿す。予鍬ヶ崎の様子を見るに驚く事あり。如何となれば家毎妓二三人或四五人あり、(中略) 此地の人物、陽ハ粗ニして陰ハ獗猖(しょうけつ)なる事甚し、是悪むべき風俗……」

この「是悪むべき風俗」の次の約20行が欠損部分となっており、これは新島襄の神聖さを傷つけてはならないと考えた誰かが、カミソリで切りとったものと考えられています。*1

【参考文献】

*1 本井康博:同志社談叢(2001.3)「岩手県宮古市鍬ヶ崎 新島襄の寄港地」口絵、P.131

今回は、種市(岩手県九戸郡洋野町)の町並みと風俗を散歩します。

JR八戸線種市駅で下車します。

種市(たねいち)は、岩手県の最北端に位置する、太平洋に面していた町です。

種市駅前。タクシーが留まっているだけの平凡な駅前ロータリーです。

八戸駅-久慈駅間の列車は、1日9往復です。

今回は、瀬上(福島県福島市)の町並みと風俗を散歩します。

JR福島駅から阿武隈急行線に乗り換え、3つ目の駅が瀬上ですが、今回は、一つ手前の福島学院前で下車します。国道4号線沿いに歩くと瀬上宿の看板があります。このあたりが、かつての宿場町だったようです。

付近は、ビジネスホテルが1軒あるだけで、宿場町の面影はありません。

「瀬上中央」バス停。

「瀬上中央」バス停から50mほど北の薬師前という地名のあたり。国道わきに古い石造りの建物が見えます。

今回は豊橋(愛知県豊橋市)の町並みと風俗を散歩します。

豊橋は、路面電車のある町です。JR豊橋駅前に市電の駅があります。

市電が町を走ります。

道路との併走区間が延々と続きます。

競輪場前駅にて。

慶長9年(1604年)に徳川幕府の命により奥州街道が開設され、そのとき郡山宿が開村しました。*1

本町一丁目2と14の間の通りは、ここだけがわずかに屈曲していて、郡山宿の面影を感じることができます。

「史料で見る女たちの近世」*1 によると、郡山宿の旅籠屋には飯盛女がいて、現在の本町一丁目の野田文具店から井上園茶店にかけての道路上に引手茶屋がありました。

井上園茶店付近。

今でも古い商店が残っています。

【参考文献】

*1 草野喜久:史料で見る女たちの近世(歴史春秋出版,2004)P.242,P.274

今回は、萩(山口県萩市)の町並みと風俗を散歩します。

東萩駅から萩橋を渡って、弘法寺の前を通りすぎると、浮島橋があります。この浮島橋の北側の新堀川沿いに遊廓がありました。

昭和9年発行の「萩市街地図」*1には、遊廓の場所が記されています。現在の浜崎町のあたりです。

遊廓は、「弘法寺」の俗称で呼ばれていました。*2

現在の新堀川沿いは、住宅地となっています。新堀川の東側(写真の右側)に遊廓があり、現在、川沿いにある家は、昔は無く、舟から直接遊廓にあがれたそうです。

遊廓だった場所に、現在も残っている旅館「芳和荘」。*3

萩の町並みを紹介する観光地図「浜崎伝建おたからマップ」が町のあちこちに貼られていますが、「昔の遊廓。中も見れます。」と芳和荘のことが紹介されています。

【参考文献】

*1 地図資料編纂会:昭和前期日本都市地図集成(柏書房,1987)P.120「萩市街地図」

*2 上村行彰編 :日本遊里史(春陽堂,1929)P.582

【参考ホームペ^ジ】

*3 萩温泉旅館協同組合:今月の旅館紹介(芳和荘)

今回は、防府(山口県防府市)の町並みと風俗を散歩します。

JR防府駅からバスに乗り、バス停「堀口通」で下車します。

「全国遊廓案内」によると、駅から乗り合い自動車で「堀口」で下車して直ぐの場所に、三田尻町遊廓がありました。*1

堀口通の商店街。この付近は、萩往還の終着点にあたり、江戸時代は商業地区でした。

堀口の東隣の三田尻本町の精肉店。

精肉店脇の路地。奥に見える石垣は、萩往還の終着点に築かれたお茶屋の「英雲荘」です。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌 第14巻(三一書房,1993)P.137

崎津の町並みは、落ち着いた雰囲気です。

崎津は、売春をする漁業集落でもありました。

天草の観光・秘境イメージを意図した天草小唄に、

出湯、白鷺、ドライブ疲れ、あした牛深、今宵は崎津村

熱い情けの一夜をあかし、出船わかれの涙雨

と歌われていますが、これは観光売春がそれとなく暗示されているものです。*1

町の中心部にある仲町区公民館。

天草では、昭和30年頃までは夜這い的な雰囲気が残っていました。しかし、夜這いの拠点である青年宿が、次第に公民館に移されて集まることができなくなり、この時代になると、男たちは買春に関心を持つようになり、夜這いは衰退しました。*1

下町区公民館。

天草における夜這いは、天草五橋が開通(1965年)した頃以後は、昔話としてのみ語られました。また、天草五橋をバイク3時間かけて熊本のトルコ風呂まで行ったものの帰り道の侘びしかったことという体験談が語られるようになりました。かくして、「田舎には何も楽しかことのなか」状況になり、過疎化が始まることになりました。*1

【参考文献】

*1 森栗茂一:夜這いと近代買春(明石書店,1995)P.124,P142,P.155-P.158

本渡からバスで約1時間ほど南に行ったところにある崎津。小さな港があります。

港に面して、天主堂があります。海には山が迫っていて、山の上には、チャペルの鐘展望公園のオブジェが見えます。

崎津出身のからゆきさんの聞き書「サンダカン八番娼館」の著者の山崎朋子さんは、「崎津天主堂で、一心に祈り続ける老夫婦の姿に接し、心を打たれ、からゆきさん研究への決意を新たにかき立てられた。」と書いています。*1

山の上の教会(チャペルの鐘展望公園)からの眺め。美しくて静かな風景です。

「サンダカン八番娼館」は、イギリス領北ボルネオの港市サンダカンの娼家で青春を送ったおサキさんの聞き書です。おサキさんは、「崎津の天主堂の下からこまんか(小さい)舟に乗って、高浜まで行ったんじゃわ。」と語っています。その後、おサキさんは、高浜から長崎へ行き、長崎から約3ヶ月かけてボルネオに渡りました。*1

【参考文献】

*1 山崎朋子:サンダカン八番娼館(筑摩書房,1972)P.6,P.79

中田宿から栗橋へ旧街道を歩きます。途中にある電柱には、昭和22年に利根川の堤防が決壊したときの水位が赤線で記されています。ちょうど大人の背の高さぐらいです。写真の左側は利根川の堤防です。

昭和22年の洪水とは、9月のキャスリーン(カスリーン)台風のことを指していると思われます。この頃は、台風に女性の名前がつけられていました。

旧街道らしい町並み。

古い建物も残っています。

栗橋駅近くの電柱。浸水した高さを示す赤い線は、大人の背丈よりはるか上の位置にあります。

今回は、三崎(神奈川県三浦市)の町並みと風俗を散歩します。

一本帆柱の回船や漁船が近海を航行していた頃の非難港や風待ちの港に、なくてはならいものは、遊廓と日和山(ひよりやま)であったと言われています。*1

「続セピア色の三浦半島」 に掲載されている大正2年の写真には、こんもりとした丘のような日和山が写っています。日和山とは、出港時に船頭が、日和山に登って風の向きや日和を判断した場所のことで、天気予報のない時代には、日和見(ひよりみ)はかかすことのできないものでした。*1

下の写真は、同じ場所から見た現在の風景(城ヶ島大橋から撮影)ですが、日和山らしき丘は見当たりません。役割を終えて住宅地に変わってしまったようです。

三崎港の南側にある城ヶ島の遊ヶ崎から見た三崎港方面。

三崎漁港に船がたくさん入った頃は、北条湾に沿って走る市道に面して、町工場や水産会社並んでいましたが、現在は少し寂しくなったようです。*2

北条湾の様子。漁船が停泊しています。

【参考文献】

*1 辻井善弥:続セピア色の三浦半島(郷土出版社,1996)P.75-P.76

*2 辻井善弥:横須賀・三浦今昔写真帖(郷土出版社,2003)P.3

今回は、調布(東京都調布市)の町並みと風俗を散歩します。

京王線調布駅からは、相模原線(多摩川、橋本方面)が分岐します。

赤線跡研究家の木村聡さんは、つげ義春の作品「退屈な部屋」の舞台の調布の町並みを歩いています。「退屈な部屋」の主人公が自転車で渡ったと思われる踏切。*1

同じく、作品の中の一コマに似た蓮慶寺付近の風景。

旧甲州街道を渡った仲町通りの入口。作品の中には、「角谷食品店」がありましたが、現在はコンビニ店になっています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.47

加茂緑町から海に向かって歩くと、加茂港にでます。

かにの即売所があります。

加茂港は、天然の良港として発展し、江戸時代には庄内の一大門戸として栄えました。

小さな港ですが、かつては、賑わいをみせていたのだと思います。

今回は、渋谷(東京都渋谷区)の町並みと風俗を散歩します。

京王井の頭線神泉駅は、渋谷の隣の駅で、各駅停車のみがとまる駅です。

江戸期の記録によると、このあたりは神泉谷と呼ばれていました。*1

その名の通り、道玄坂上からくだった谷のような地形になっていて、神泉駅は、トンネルから出たところにあります。

神泉には、弘法湯という名前の湯があり、しだいに、湯のかたわらに休憩所や旅館ができ、芸妓も入るようになりました。明治20年頃から芸妓屋が近辺に開業し、花街となりました。*1

この花街は、後に円山花街となりました。*2

歌手の三善英史さんの「円山・花町・母の町」のヒットにより、円山町が花街であったことは広く知られるようになりました。三善英史さんの実母は芸者さんで、つまり、「円山・花町・母の町」は自叙伝的な曲で、三善英史さんにしか歌えない心にしみいる名曲でした。*3

日本中を驚かせた東電OL殺人事件の現場となった喜寿荘は、神泉駅のすぐ近くにあります。

【参考文献】

*1 竹内誠:東京の知名由来辞典(2006,東京堂出版)P.203-P.204

*2 渋谷区史

*3 鈴木健司:渋谷の考現学(2007,NHK出版)P.49-P.52

柳橋から見る船宿と神田川の眺め。

柳橋に住む芸者の実態を描いた「柳橋新誌」*1 に「皆ここを過ぎる者なく、五街(吉原のこと)の娼しに遊び、三場(歌舞伎三座のこと)の演劇を観、・・・皆水路を此に取る。故に船宿の戸、舟子(せんどう)の口(人数)、星羅雲屯(ほしのごとくつらなりくものごとくたむろし)、・・・」と書かれているように、この当時の江戸の重要な交通手段であった猪牙(ちょき)と呼ばれた小舟は、この柳橋の船宿から出ました。*2

神田川沿いに、船宿が並びます。

昭和の初期は、この道沿いに料亭があり、芸者さんが歩く風景が見られました。*3

【参考文献】

*1 佐竹昭広:新日本古典文学大系100(岩波書店,1989)P.339

*2 佐藤悟:國文学(1990.08)「柳橋 成島柳北「柳橋新誌」P.93

*3 日本文芸社:荷風(2007.6)P.32

今回は、柳橋(東京都墨田区)の町並みと風俗を散歩します。

柳橋は、神田川の出口に位置し、両国橋という大きな橋を近くに控えた江戸時代からの水陸の交通の要衝でした。また、墨田川の船遊びや吉原や深川に遊びに行く人たちにとっては好適な足場でもありました。*1

柳橋の名は、柳原堤(やなぎはらどて)の末端に架設されたことが由来とされています。柳原堤は、江戸城の凶位(きょうい)にあたるため、陰気を防ぐために陽木とされる柳が植えられていました。*2

現在は、鉄橋の橋が架かっています。

花街らしく、橋の欄干にはかんざしがデザインされています。

【参考文献】

*1互笑会:柳橋界隈(互笑会,1953)P.96

*2 加藤藤吉:柳橋沿革史(柳橋開橋祝賀会事務所,1929)P.10

今回は、土浦(茨城県土浦市)の町並みと風俗を散歩します。

土浦市街の南側を流れる桜川沿いの土手(桜川堤)は、古くからの桜の名所で、風情ある散歩道から桜を楽しむことができます。

桜川堤の向こう側(現在の桜町二丁目)は、かつての三業指定地区でした。現在はソープランドなどの風俗街となっています。

満開の桜とソープ看板の競演です。土浦の桜は、東京よりも1週間ぐらい遅れて見頃となるようです。

ヘルスの看板も見えます。

今回は、伊那(長野県伊那市)の町並みと風俗を散歩します。

伊那は、南アルプスと中央アルプスに挟まれた伊那盆地の北部に位置する町です。

伊那市からは南アルプスが見えます。

市街を流れる小沢川が天竜川に合流するあたり。写真右側が仙丈ケ岳、左側が甲斐駒ケ岳。

市街を流れる小沢川の清流。源流は中央アルプスです。

今回は、枚方(大阪府枚方市)の町並みと風俗を散歩します。京阪本線枚方駅の一つ隣の枚方公園駅で下車。かつての枚方宿の名残を感じる通り。

宿鍵屋資料館。

かつの枚方宿のにぎわいに関する展示。

江戸時代の枚方宿は、現在の枚方公園駅から枚方駅の間の旧道沿いにあり、そこに飯盛女がいました。

天保9年(1838年)には、旅旅籠57軒に飯盛女78人となっており、その他に下女97人が存在していました。*1

その後、明治41年(1908年)に桜新地という行政区ができ、枚方遊廓の貸座敷は、桜新地への移転が進められました。*2

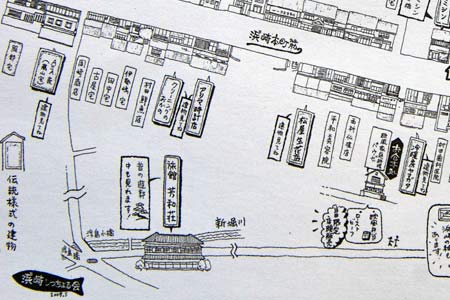

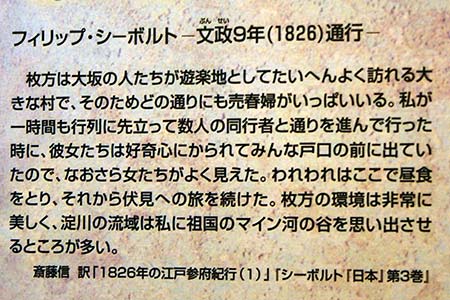

江戸時代後期のシーボルトの旅行記には、当時のにぎわいの様子が記されています。

【参考文献】

*1 宿場町枚方を考える会:枚方宿の今昔(宿場町枚方を考える会,1997)P.46

*2 京都橘女子大学女性歴史文化研究所:伝えたい想い 枚方の女性史(枚方市,1997)P.84

今回は、家老渡(広島県尾道市因島三庄町)の町並みと風俗を散歩します。

因島(いんのしま)は、かつては全国でも珍しい一島一市でしたが、2006年1月10日、尾道市に編入されました。島内には、村上水軍の史跡などもあり、観光地としても有名です。

家老渡(かろうと)は、島の南東部にあります。

三原港から高速船で31分で島の南部の土生(はぶ)港に到着します。

土生(はぶ)港は、近隣の島とのフェリー航路もある因島の玄関口です。

島の南部には、日立造船所の工場があります。

木江の天満区の古い町並みを歩きます。こちらの建物は、1階が商店であったように見えます。

コカコーラなど、家のあちこちに看板やステッカーが貼ってあります。

オロナミンCのステッカー。残念ながら年代を特定できるような手がかりはありません。

月星(シューズメーカー)のセールのステッカー。

EXPO’70(大阪万国博覧会)ということは、37年間、貼られたままの状態ということでしょうか。保存状態は、良好です。

今回は、木江(広島県豊田郡大崎上島)の町並みと風俗を散歩します。前回散歩した大崎下島の大長(おおちょう)港から大崎上島の天満桟橋までは、高速船で14分です。

まず、大崎上島の最高峰、神峰山 (452.6m)に登ります。登山口である金剛寺から山道に取り付きます。

1時間弱で頂上の展望台に到着します。頂上からは、瀬戸内の眺めを堪能できます。北東方向には、大島上島の東野地区(鮴崎(めばるざき)方面)が見渡せます。

南側には、本州四国連絡橋(来島海峡大橋)と四国(今治)方面が見えます。

眼下には、深い入江状となっている木江港が見えます。高速船が着いた天満桟橋などの天満地区は、手前の山の斜面で隠れて見えませんが、入江の北側の宇浜地区の一貫目桟橋や造船所が見えます。

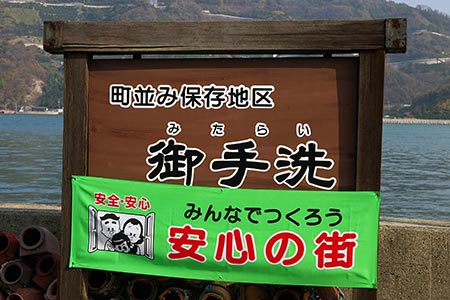

今回は、御手洗(広島県豊田郡大崎下島)の町並みと風俗を散歩します。御手洗(みたらい)は、瀬戸内海のほぼ真ん中に浮かぶ大崎下島の港町です。

JR山陽新幹線で三原まで行き、JR呉線に乗換えて竹原駅で下車、駅から、タクシーかバスに乗り約5分で竹原港につきます。竹原港から高速船で約40分、御手洗港に到着します。高速船は、1日8往復運行されています。

御手洗は、江戸時代に潮待ち風待ちの港として栄えた港町でした。江戸時代から昭和初期にかけての貴重な建物も残されており、町並み保存地区に指定されています。*1

現在は、観光地として整備されています。絵地図で書かれた観光スポットの案内板があります。

【参考文献】

*1 中尾醸造株式会社:蔵元だよりNo.2(2003)P.4

「北品川の古い家並み」の南側の天王洲運河は、昔はここまでが海岸線だったところで、今でも海岸線の名残が感じられます。

この日はボラがたくさん泳いでいました。

運河の北側は、品川駅方面です。こちら側にも屋形舟がたくさん停泊しています。運河の向こうには、古い民家が数棟残っていますが、その向こうには、駅前の再開発によってできた高層ビル群が景観を圧倒しています。

写真左側には、都営北品川アパートが見えます。

都営北品川アパートから見た天王洲運河と屋形舟。手前には、「古い民家の家並み」が見えます。

今回は、品川(東京都品川区)の町並みと風俗を散歩します。

品川宿は、北から、

①歩行(かち)新宿(現在の北品川1丁目)

②北品川宿(現在の北品川2丁目)

③南品川宿(南品川1~3丁目)

の3つの部分からなっていました。

品川宿は、江戸時代に出来ましたが、②北品川宿と③南品川宿が初めに出来て、後から①歩行新宿が作られました。①歩行新宿は、本宿(②)の手前に出来た新興の盛り場で、江戸に近かったため、最も賑わいました。*1

北品川1丁目に、「しながわ百景」に指定されている「古い家並み」が残っています。

生活感のある路地。

長屋の建物が続きます。

昭和の風景が現在も残されています。

【参考文献】

*1 海野弘:ユリイカ(1994.7)P.8「品川宿繁昌記」

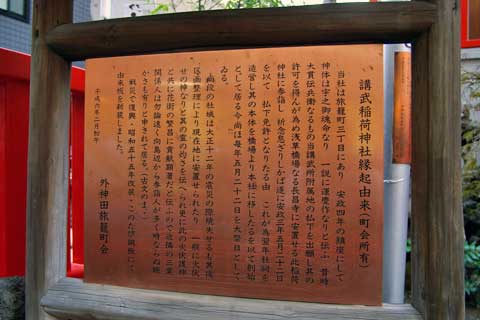

秋葉原の石丸電気の隣に講武稲荷神社があります。

講武稲荷神社は、花街の繁栄に貢献顕著だと言われ、近隣の関係者はもちろん、向島からも参詣者があったとされています。(説明文より)

このあたりは、旧町名で、旅籠町と呼ばれていました。旅籠町は、もとは、昌平橋外河岸通りにあって、そこは板橋宿・川口宿への街道筋にあたって旅籠屋が多かったことから旅籠町と名づけられました。その後、移転や合併により、現在の外神田1・3丁目の一部となりました。*1

稲荷神社に旅籠町町会と書かれた街路灯が記念に残されています。

今でも、旅籠町の名残を見ることができます。(古美術茶廊「伊万里」にて)

【参考文献】

*1 竹内誠:東京の地名由来辞典(2006,東京堂出版)P.326

今回は、古市(三重県伊勢市)の町並みと風俗を散歩します。

古市には、かつて古市遊廓があり、お伊勢参りの人々で賑わっていました。

近鉄線宇治山田駅から勢田川に向かって10分ほど歩いたところに、「古市参宮街道」の案内板があります。これによると、古市遊廓は日本三大遊廓の一つと紹介されています。

橋の欄干。

小田橋は、伊勢神宮の外宮と内宮を結ぶ参宮街道の入り口にあたり、江戸時代から勢田川にかかっていました。(「小田橋」の案内板より)

小田の橋の案内板。

伊勢といえば、誰もが古市遊廓を連想するほど、この色里は天下にその名が高く、年間数十万人と言われる旅客の落とす巨額の金銭のほとんどが、古市遊廓に吸収されたといわれています。*1

----「古市参宮街道」の案内板(抜粋)----

「伊勢に行きたい伊勢路がみたい、せめて一生に一度でも」と道中伊勢音頭にうたわれたように、江戸時代、伊勢参りは庶民の夢でした。全国津々浦々から胸躍らせて伊勢参りに向かう人々、特に、慶安3年(1650年)、宝永2年(1705年)、明和8年(1771年)、文政13年(1830年)、慶長3年(1867年)の「おかげ参り」には、全盛期を迎え、多いときには、半年間に約458万人に参詣者があったと記録に残されています。

外宮から内宮へ向かう古市街道は、伊勢参りと共に栄えました。その中でも古市は、江戸の吉原、京の島原と並ぶ三大遊廓で、全盛期には、妓楼70軒、遊女1000人を数えました。

【参考文献】

*1 中沢正:遊女物語(雄山閣出版,1971)P.142