「昭和はじめの佐原の町並み」鳥瞰図と案内板※1 に記載の旧二業見番があったあたり。馬場本店酒造の東側の路地です。案内板に記載では、ここは小川路地と呼ばれていたそうです。鳥瞰図に記載のある、この路地の出口にある小川薬局(現存)が路地の名前の由来と思われます。

長く続く板壁を持ったお宅。

古い建物のようです。

逆方向(北側)から見たところ。

「昭和はじめの佐原の町並み」鳥瞰図と案内板※1 に記載の旧二業見番があったあたり。馬場本店酒造の東側の路地です。案内板に記載では、ここは小川路地と呼ばれていたそうです。鳥瞰図に記載のある、この路地の出口にある小川薬局(現存)が路地の名前の由来と思われます。

長く続く板壁を持ったお宅。

古い建物のようです。

逆方向(北側)から見たところ。

柳橋の花街跡。現在はビル街になっていて面影はありません。

当時の料亭と思われる建物。

当時の住宅地図には、料亭「宮城」と記されています。

旧料亭の建物は、次々とビルに建て替わっていく中、当時の建物が残っているのは、貴重と言えます。

八重洲一丁目の繁華街。日本橋花街の雰囲気を受け継ぐ老舗割烹「嶋村」が現在も営業中です。

創業嘉永3年(1850年)の老舗です。

名物の金ぷらなど、昼のランチもあるようです。

年季の入った提灯。

今回は、日本橋(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の八重洲一丁目付近は、江戸時代の市街造成期からの古い町並みです。明治維新後は、新時代を代表するような近代諸会社とこれと全く対照的な下町の商店や芸者屋・待合が奇妙に混在する町でした。*1

検番があったあたり。*2

旧花街の南端。「浮舟」は、昭和の初めからある老舗です。*3

日本橋芸者の起源は、安永6年(1777年)、平松町(現高島屋辺り)に芸者がいたことが、「妓者呼子鳥(げいしゃよぶこどり)」に書かれています。*2

高田馬場駅前のJR山の手線と西部線に囲まれた飲食街(旧柳小路)※1。

1960年代の頃、この一画の一番奥まったところには、アングラ芝居のバラック小屋がありましたが、その後、浅草千束をおもわせる料亭とバーの街に変身しました。*1

地元の方の話によると、この場所には料理屋の「海の家」*2があって、女性の接客のある店だったそうです。

現在は、1階に「DVD鑑賞」店が入っています。

夜になると、看板に灯りが灯ります。

神田川からみた飲み屋街方面。川と線路に囲まれた一画であることが解ります。

1950年代に特飲街が計画されたこの一画*3※1 は、高田馬場の歴史が凝縮された場所と言えそうです。

料亭「花の里」(墨田公園少年野球場近く)の西隣に、周囲は開発が進むなか、木造家屋が奇跡的に残る一画があります。

狭い、曲がりくねった路地が続いています。

かつては、料理屋や旅館でした。

貴重な木造建築です。

向嶋墨堤組合*1 の南側。

待合の建物が当時のままで残っています。

待合らしい細工が施されています。

塀の腰廻り部分に木材を配しています。

向島見番の前の通り。

交差点の角にある古い木造家屋は菓子の「いりむら」です。*1

その隣。料亭「波むら」との間に、待合「桝の家」の建物が残っています。(写真左側)

玄関。

待合だった頃の風情が残っています。

向島を代表する老舗料亭の「入舟」。

昭和20年創業。建物は50年前に建てられたものです。*1

通用口。

料亭きよし。

昭和24年開業の老舗料亭です。*2

老舗料亭です。

今回は、向島(東京都墨田区)の町並みを散歩します。

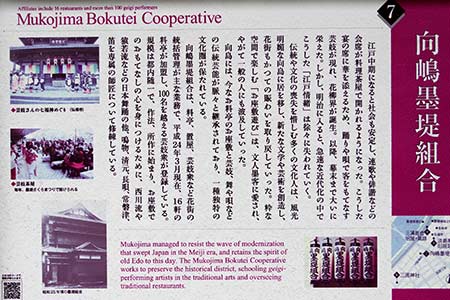

墨田区向島2丁目にある向嶋墨堤組合。

前の通りは、「見番通り」と呼ばれています。

向島は、江戸の時代から「花街」(料亭街)として栄えた街です。*1

東京から遠出で遊びにくる客の座敷に招ばれ、向島芸妓は生まれました。*2

今なお料亭の伝統芸能が脈々と継承されています。

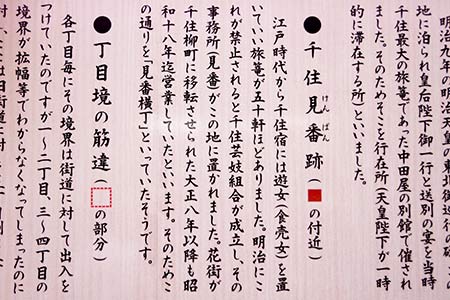

千住宿の史跡、市郎兵衛本陣跡近く。

本陣跡の近くに、千住見番がありました。

見番の玄関には「千住芸妓組合千住支部」「全国芸妓組合千住支部」といった看板が掲げられていました。*1

明治時代、千住芸妓組合が成立し、その事務所(見番)がこの地に置かれ、花街が千住柳町に移転した大正8年以降も昭和18まで営業していました。この通りを見番横丁といっていました(説明文)。

見番があったあたり。

猿之助横町は、昭和の初期までは、芸妓・待合が集まる一画でした。*1

料理屋らしき建物。

国際通り近くにある和風の建物。

ヘルストロンの路地※1 の1本隣り(西側)の風情のある路地。

最近、事件で報道された「海喜館」。

五反田三業の面影を唯一残す旅館の建物です。10年前は、入口も開放されていて、「海喜館」の看板もありました※1 が、現在、入口は閉鎖され、看板も取り外されました。

建物は、老朽化が進んでいます。

建物の周囲はシートで囲われています。

目黒川の対岸から。

五反田花柳界は、三業組合と呼ばれていたた当時までは、盛んであったが、戦後は売春防止法の制定によって、「待合い」に於ける売春の取り締まりと共に、「待合い制度」が廃止され、二業組合に衰退の一途をたどりました。*1

待合が密集していた通り。

現在は、マンションが建ち並ぶ町並みとなっており、花街の名残はありません。

一本南側の通り。この通りにも両側に待合が建ち並んでいました。

目黒不動の門前には、関東大震災直後、隣接町村の目覚ましい発展に伴い、花街ができました。主な料理屋は、「角伊勢」と「大国家」で、その他は、待合形式の家がありました。*1

現在の商店街に見番がありました。*2

見番脇の路地を下ったところ。「ちとせ」「一力」がありました。*1

大国家があったあたり。*2

目黒園があったあたり。*2

神田川の北側(本町3-9)。

最後まで残った料亭「亀太川」の建物があります。*1

玄関付近。

花街らしい雰囲気が塀に残っています。

今回は、中野新橋(東京都中野区)の町並みを散歩します。

神田川に架かる中野新橋は、中野新橋の名前の由来となった橋です。この橋の北側には、三業会館の建物がありました。*1

立派な擬宝珠が橋の四隅にあります。

橋の北側に当時の青銅製の擬宝珠が残されています。案内板によると、擬宝珠は、地下鉄丸の内線が開業した1961年に橋が架けれたときのもので、2011年まで、親橋の頂部に取り付けられていたそうです。

神田川。

王子の豊島に指定地(芸妓屋待合)が公許されたのは昭和四年で、「王子新地」の俗称で呼ばれました。しかし、料理屋は、指定地内の他、駅前の代表的料亭「扇屋」、音無橋畔、御殿下に「養老館」、王子稲荷などに散在していました。*1

写真は、料理屋の「君の家」があった場所*2 に建つ食堂。

芸妓屋の浪の家があったあたり。*2

塀横の意匠。

逆方向から。

今回は、品川(東京都品川区)の町並みを散歩します。

品川三業地は、昭和7年に、街道沿いから現在の東品川1丁目の一画に移転し、品川海岸三業株式会社を設立しました。*1

三業地の北側の交差点の角に建つ料亭「文の家」の遺構。*2

当時の雰囲気が残っています。

2階部分。

今回は、人形町(東京都中央区)の町並みを散歩します。

浜町・芳町は明治の始め頃から賑わったいわゆる三業(待合、置屋、料理屋)地でした。*1

現在、一軒のみ営業する料亭「玄治店(げんやだな)濱田家」。

建物の東側。

夜の様子。

かつての蒲田二業地は、現在は、住宅地となっていて、当時の名残はありません。

唯一、旅館だったと思われる建物が残っています。

石の塀。

かつての待合の雰囲気が残る建物。*1

今回は、蒲田(東京都大田区)の町並みを散歩します。

蒲田の二業地は、京急蒲田駅から南へ500mほど離れた場所(現在の南蒲田四丁目20-24番地)に昭和2年に開設の許可が出されました。*1

現在も旧見番の建物が残っています。*2

かなり大きな2階建ての建物です。

花街の雰囲気が残っています。

今回は、根岸(東京都台東区)の町並みを散歩します。

台東区根岸の根岸柳通り周辺には、かつて花街がありました。

往時の面影を残す「浜本」という料亭だったお宅。*1

根岸の花街は、通人の隠れ家遊び場所として流行った花街で、客筋は根岸、金杉、坂本など近隣の旦那衆が多く、人力車で遊びに来る者もいました。*1

2階部分に花街だった頃の風情が残っています。

人形町2丁目。かつての花街だったエリアです。喜寿司(㐂寿司)は、花街の面影が残る建物です。

たくさんの大きな看板。

隣の歯科医として使われていた建物は、もとは「待合(芸妓と遊ぶ場所)」でした。*1

物干し台。

今回は、人形町(東京都中央区)の町並みを散歩します。

大観音寺脇の路地※1 にひっそりと佇む「よし梅本店」。戦火を免れて残った店の風情は江戸の粋が薫る人形町ならではです。*1

入口が路地になっていています。

かすれて、かろうじて「よし梅」と判読できる門標。

反対側の通りから。

三業通り沿いにある老舗料亭の「和可月」。

落ち着いた佇まいです。

三業通りから一本路地を入ったところにある料理屋の「まきしま」。

漢字では「巻島」。

大塚三業通りには、花街らしい雰囲気が見られます。

割烹。

老舗料亭の浅元。

青色の板塀。

かつての花街だった大塚三業通りの入口。大塚駅南口から見えるバッティングセンター脇に「大塚三業通り」の看板が取り付けられています。以前は、白地に赤文字のシンプルな看板※1 でしたが、最近、ピンク色を基調としたものにリニューアルされました。

看板の上部には、芸者さんのモニュメント。

以前の看板と比べ、華やかなものになりました。

「三業」の電柱標識板。「花町」というプレートも取り付けられています。

烏森神社前の通りから南側へ一本入った通りんには、わずかに花街だった頃の雰囲気が残っています。

写真の「たきもと」は、戦後の火災保険地図*1 では「多㐂本」と記されています。

創業明治27年の「古今亭」。*2

夜の烏森神社前の横丁。

この付近(写真中央の「すしざんまい」があるあたり)には、新橋芸妓組合がありました。*1

今回は、新橋(東京都港区)の町並みを散歩します。

新橋南地花街は、明治5年の銀座の大火で、金春付近にあった芸妓置屋が汐留川より南の烏森方面に引っ越したのが始まりです。*1

写真左手前にある「末源」は、明治42年創業の老舗です。*2*3

新橋南地花街(烏森花街)は、元は、同じ花街で、新橋駅を境に、煉瓦地芸者(京橋)と南地芸者(新橋)と芸者街が二つに分かれていたものが、大正11年に分離して「烏森」あるいは「新橋南地」となったものです。*4

烏森神社前の参道。平成13年頃までは、両側理に飲食店が建ちならんでいましたが、現在、左側は整備されて飲食店はありません。*1

参道右側に、わずかに残る飲食店。

築地2丁目の通り。現在はビル街ですが、かつては築地の花街の中心部だったあたりです。この付近には、待合の「常盤」、料亭の「国の家」「米田中」がありました。*1

ビル街の中の一軒家。

現在も営業中です。

入口の丸窓。

今回は、築地(東京都中央区)の町並みを散歩します。

築地場外市場のある市場橋交差点の角にある「新喜楽」は、芥川賞や直木賞の選考会場としても有名な築地の料亭です。新橋花街の中では、戦災で被害を受けなかったうちの1軒でした。*1

高い塀が続きます。

表札は、「割烹」となっています。

裏口。

かつて、亀戸天神裏の通りには、三業地が広がっていました。*1

料亭「寿々代」。

以前は、この建物の東隣の交差点の角にありました。*1*2

旧三業組合の建物※1 の隣にある料亭「七福」。

写真左手には、数年前まで、富久家の建物*1*2※2がありましたが、現在は更地になっています。

今回は、亀戸の町並みを散歩します。

亀戸天神社裏のこの通りは、かつては、料亭が建ち並ぶ亀戸花街の中心部でした。*1

城東三業組合事務所(見番)があった建物。*2

現在は、亀戸三丁目自治会館として使われています。

この通りの北側が旧亀戸の赤線地帯です。

P.100

城東三業組合事務所(見番)があった建物。現在は、亀戸三丁目自治会…

かつて男坂の途中には、料亭「開化楼」の高楼がそびえたっていました。*1

現在、男坂の途中には、オフィスビル「KAIKA」が建っています。

料亭「開化(新開化)」があったたり。

料亭「開化」の前には、神田芸組合の事務所が建っていました。*1

写真奥は、神田川本店がる方角です。※1

神田明神下の南側の一画にある神田川本店。美しい黒板塀のある老舗料亭です。

創業は文化2年。代々受け継がれている辛口のタレは、江戸幕府の賄い方だった初代が万世橋の際で開いたときからのものだそうです。*1

神田川本店の裏手の路地。このあたりは、かつての花街のころの雰囲気が残っています。

現在は、神田川本店の倉庫となっている一画。

かつて、神田明神下同明町に花柳界があって、この三業地を俗に講武所、ここの芸者を講武所芸者と言いました(講武所とは、幕末に創設された幕府の武術教育所のこと)。*1

花街のことを「講武所」と呼んだのは、

・講武所の運営費捻出のため、現在の秋葉原駅の万世橋通り付近の土地を町屋に編入して地代を取るようになり、安政期(1854-59年)にこの地に芸者が姿を現したため、講武所芸者と称されるようになった。*2

・旗本、御家人などの二男・三男が武芸鍛錬のため講武所へ行くと言って家を出てここで遊んでいたとか、客に講武所の生徒が多かったため、*1

など諸説あります。

また、明治3年)頃に、芝居茶屋が出現し、同時に草分け芸者が生まれ、花街となった。*3 とする説もあります。

男坂の通りの北側の通りにある料理屋。右側の建物もかつての料理屋です。

料理屋「あら喜」

元料理屋の建物。

「章太郎」は、明神したの艶っぽさを残す名店です。*2

今回は、四谷大木戸(東京都新宿区)の町並みを散歩します。

四谷大木戸にに花街ができたは大正11年で、当時、東京では一番新しい花街でしたが、関東大震災で下町の花街が一時全滅の姿に陥った機に乗じて、四谷大木戸は膨張し、震災後一時は、百五十人を超す芸妓が登録されていました。*1*2

現在も営業を続けているのは、「多満川」のみで、他はマンションや駐車場になっています。

*3大木戸芸妓組合事務所は現在のホテルがある辺りにありました。*3

全国花街めぐり*1 には、料理店 三軒(自慢本店、同支店、みやこ鳥)が紹介されています。このうち、自慢本店は、現在の「多満川」から北へ行った突き当りにあるマンション「新宿御苑」の場所にありました。*4

1階部分は料亭の名残を感じさせる石塀に囲まれています。

花街の東側の、崖沿いには「和楽」「清月」など待合が7,8軒ズラリと軒を連ねていました。*3

大正3年、生田原に鉄道が開通すると、翌4年には200戸におよぶ集散地市街が形成され、加えて第一次世界大戦の勃発は、空前の好景気をもたらし、上生田原市街では北区を「料理屋街」と称し、料理店や飲食店が軒をつらね、芸妓や酌婦48名をかぞえたそうです。*1

昭和29年発行の「生田原市街地図」*2※1 に記載のあった「カフェー日輪」は、地元の方の話によると、写真の「お食事の店」に改築され、現在は休業中とのことです。

お食事の店。

上生田原市街は大正9年の大火災や大戦景気の反動不況により、一時商店街しましたが、昭和初期にかけて、鉱山が操業し、再び活況を取り戻しました。鉱山が商店をうるおわせたことと符合するものに、サービス業、特に料理飲食店の繁昌がありました。

明治時代に繁栄した網走遊廓は、昭和に入ると繁栄は影を秘め、それに替わってそば屋と料亭が繁昌し、料亭では北盛亭が網走では一番大きく、当時野付牛(北見市)の梅の家と並んで、道東でも屈指と言われていました。*1

北盛亭は、南3東4交差点付近にありました。*2

北盛亭があった場所には、現在、石碑が建てれています。

石碑には、「2階建ての豪華な造りで、花街の象徴だった。」と書かれています。

近くには、網走川が流れています。

明治36年には、名寄には、りっぱな料烹街が名劇(現在のグランドホテル藤花、写真左奥)付近に出現していました。創設者は、その後の割烹「むらさき」の初代村崎久治と名劇先々代の沢井仁十郎で、所有していた旭川の遊廓街を売り払い、遊廓街の建設を目的に名寄に乗り込んできました。*1

割烹「むらさき」は、写真の右手前の道を入ったところにありました。*2

ところが、当時、遊廓街から遊廓街まで二十里以上なければならないという法律があり、遊廓街の建設計画はオジャンになり、料烹街になり、桜木町と命名されました。*1

当時4条通りには、川が流れていて、付近には、カマメシの天豊、料亭の平、北見屋、端、むらさき、清野、丸吉、花菱、丸福、などがありました。*3*4

検番(のちの芦口商店の場所)があったあたり。*2*3

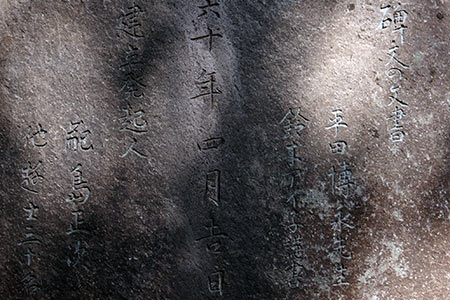

真間川沿いにある浮嶋弁財天(市川市真間2丁目)のお堂の左脇に、「名妓の碑」が建っています。

市川の花柳界を支えてきた、今はなき名妓たちに思いを馳せ、昭和60年に建立されました。*1*2

蓜島正次氏(「里見八景園」の創設者の子息*3)らが世話人となり建立を呼びかけ、1986(昭和 60)年4月13日に建立されました。碑文は、国府台女子学院院長の平田博永氏が撰し、料亭栃木屋※1 の女将で書家でもある鈴木アイ子さんが揮毫しました。*1*2

碑には 24 名の芸妓の名も連ねられています。*2

京成電鉄の線路沿いの大松パーキング(駐車場)。

駐車場の片隅に、大松の建物が残されています。

現在は、カルチャーサロンの建物として利用されているようです。

料亭として営業中の頃の住宅地図。

市川真間駅へ向かう道沿いに建つ「白藤」。

庭へ続く美しい石畳。

入口の白藤の石柱。「関西料理」と彫られています。

白藤の初代は昭和5年に関西から関東へやってきた最初の関西料理人の一人でした。*1

黒板壁が見事です。

国道14号線沿いの北側。京成電鉄市川真間駅までの間がかつての市川花柳界の料亭であったエリア場所です。

ビル街の中の料亭の黒壁。

料亭栃木家。現在も営業中です。

入口。

喜楽亭※1 は、内部を見学(無料)することができます。

庭園。

1階の渡り廊下の意匠。

2階の大広間。

豊田産業文化センターの敷地に喜楽亭建物が建っています。新明町にあった喜楽亭※1 が閉店後、移築されたものです。*1

創業は明治時代。贅を凝らした料理屋の建築を間近に見ることができます。*1

2階部分。

建物の前の庭園を含め、周囲を一周できます。

今回は、豊田(愛知県豊田市)の町並みを散歩します。

昭和40年頃の拳母(現在の豊田市街)には「喜楽亭」「魚十」「澤屋」「福好」「喜多善」「大見屋」「魚兼」「住吉」「くろ猫」「清こま」などの料理屋がありました。*1

豊田市街の神明町には、小料理屋、小料理屋兼旅館が軒をつらね、格子づくりの置屋が何軒もありました。*2

喜楽亭があったあたり。*3*4

いちらく(一楽)、タクシーの黒船などがあった新明町の通り。*2*4

袋小路には、数えきれないほどの芸者置屋、稽古場があったそうです。*2

今回は、波止浜(はしはま、愛媛県今治市)の町並みを散歩します。

江戸時代の波止浜は、製塩の町で、同時に瀬戸内海航路の潮待ち・風待ちの港町としても発展しました。*1

小高い山の上(写真左上)には、戦前、一茶亭というわら屋根の旅館があって、町や港を見渡すことができる旅館なので、船で波止浜に来た人や芸者さんと遊んだりする人がここに泊まったそうです。*2

現在、丘の上は、駐車場になっています。

駐車場から造船所のドックのクレーンが見えます。

井戸。波止浜の町は埋め立てて造成されたたため、飲料水や生活用水を確保することは重要でした。*3

多度津町住宅明細地図※1 によると、稲荷神社の下のこのあたりに、芝居小屋の辨天座(旧翁座)がありました。

歓楽街の中心部だった通り。

旧「カフェミステ」。

大型の建物です。

高知市南はりまや町にある料亭「得月楼」は、宮尾登美子著の「陽暉楼」の舞台なった料亭です。*1

創業者の松岡寅八は、幼年時代から商売を仕込まれ、明治5年に独力で陽暉楼をはじめ、更に得月楼を創業(明治11年・1878・谷干城命名)。後に本店を稲荷町に移し、中店を浦戸に置いて、数カ所に出店して発展させました。現在の得月は中店です。*2*3

見事な庭園。

昼のランチはリーズナブルな価格で、個室でゆっくりできます。

今回は、鳴門(徳島県鳴門市)の町並みを散歩します。

鳴門の撫養(むや)川岸の林崎花街※1 は、芝居小屋の清光座(戦後は映画演劇専門館)を中心にして、料亭、旅館、が建ち並んでいました。*1

高松家(高松席、のちの高松旅館)、みよし野(みよし亭)があったあたり。道を挟んだ反対側(写真左側)に「陣幕支店」「清光座」「八木亭」がありました。*1*2*3

古い建物も残っています。

旅館だったと思われる建物。*2。

元置屋の「陣幕」*1 と思われる「旅館陣幕」があったあたり*2

八丁特飲街※1 があった飲み屋街の東側の交差点。交差点の角に、古い和風の建物が建っています。

八丁通り沿いにあります。

1972年の住宅地図*1 には、屋号と思われる「与名本」の記載があります。

2階部分。料亭らしき佇まいです。

まのや旅館の前の道を南下すると、料理屋の建物に行き当たります。

御料理「太田屋」跡。*1*2

紅色の壁が際立っています。

「料理店」のプレート

津島の天王川公園の近く、秋葉神社の裏側に料亭松葉の建物が残っています。*1*2

「松葉引込」と書かれた電柱番号札。

1本北側の通り。居酒屋があります。

反対側から見たところ。

津島映画劇場があった一画※1 の北側の一画。

この通りの南側に料理「玉船」の建物が残っています。*1*2

玄関。

当時の電話番号。津島料理業組合の名簿*2 に記載の電話番号に一致しています。

今回は、津島(愛知県津島市)の町並みを散歩します。

津島は、江戸時代から「芸どころ津島」と評判だった花街で、昭和初期、津島町には池須を中心として24軒の芸妓置屋がありました。*1

当時、池須には蓮田と呼ばれる沼地がありましたが、都市計画において、埋め立てが必要との機運が高まり、大正8年に埋め立てが着手されました。埋め立て後、この地に、市場・カフエ・食堂・芸妓置屋・映画館などが次々に建設され、大正末からは津島の一大歓楽街に発展し、戦後も長く繁栄を続けました。*2

現在の「天王通1」交差点にあるマンション付近には、津島映画劇場がありました。*3

旅館紀乃昭、料理持高屋があったあたり。*3*4

この付近には、旅館二葉がありました。*3*4

この道の北側には、旅館竹廻家、料理明月がありました。*3*4

また、終戦後の池須町には、カフェー(いわゆる特殊飲食店)が散在的に営業し、「新天地」と呼ばれていました。*5

美濃太田駅から高山本線で一つ隣の駅、古井駅で下車し、北東へ500mほど行くと古い道標があります。右へ行くと、八百津、木曽路、左へ行くと飛騨高山です。

この付近(古井地区の森山)は、かつての加茂郡の中心で、群役所・警察署などの官庁があったことも関係して、明治時代から料亭や芸者置屋がありました。「大正年代森山元町ノ街並」によると、青柳橋近くに、「料理」「満寿や」の記述があります。

イサバや角周の隣には末広座があり*1、この付近が歓楽街であったことが想像できます。

「平井酒や」の近くに「置屋昭月」がありました。*1

大正時代に入ると、小倉公園から「うだつの 上がる町並み」に延びる御嶽新道界隈には、 多くの料亭、小料理屋が軒を並べ、大衆歌舞伎、剣劇等が上演された小倉座や 検番があり、花街が形成され、一時新富町 と呼ばれた時期もありました。*1

俵町の円通寺南には、「八幡屋」が営まれています。*2

「八幡屋」は、明治30 年代に建てられた料理旅館として朝日楼が営業していましたが、昭和8 年(1933)、八幡屋に店主が代わり、今は料亭として営まれ親しまれています。*2

南側には長い塀が続いています。

今回は、美濃(岐阜県美濃市)の町並みを散歩します。

大正年代から昭和初期にかけては、美濃町花街が最も盛んな時で料亭も多く芸妓数も30余名を数えるほどでした。当時、新民謡(昔からの民謡に対し各地で新しい民謡をつくること)が流行し、美濃町も料芸組合によって、美濃町音頭と美濃町ナントショ(小唄)がつくられました。*1

芸妓置屋「文の家」があったあたり。*2

芸妓置屋「喜久乃家」があったあたり。*2

昭和5年の市街図*2 に、料理屋と思われる、「古金家」「山口家」「玉本屋」「八幡屋」の記載のある通り。「八幡屋」は、同じ屋号で営業している料亭が別の場所にあります。

三本木町(現在の十和田市)は馬産の町として知られ、に、明治17年(1884)に陸軍省軍馬育成所が設置され、馬せり(馬市)のときは、まるでお祭りのように人が集まり、周辺の旅館・商店は産馬で潤いました。馬主は、料亭に上がり込み、百円の札ビラを切るので料亭の主人は釣り銭に困るほどでした。*1

産場通りは、町の中心街で、代表的なものに、一心亭(産馬通り)、忍亭(五丁目東裏)がありました。*2

当時、本通り現東映付近に料亭「一心亭」がありました。*3

現在、その面影はありません。

「一心亭」は、魚屋の「一心太助」からとって「一心亭」と名付けられました。*4

「産馬通りでサンバを!」というアイディアで、毎年、「十和田サンバカーニバル」が開催されています。

産馬通りから北へ入った通りは、かつての料亭街でした。

三宜楼の内部は一般公開されています。一階は、当時の資料などの展示室になっています。

2階の大広間。

女中部屋。

2階からの眺望。

門司の清滝地区にある三宜楼は、この付近が花街でった頃の料亭でした。*1

五メートルほどの高い石垣の上に築かれた木造三階建ての和風建築です。*1

最近になり建物が改築され、一般公開されています。

入口付近。

今回は、門司(北九州市門司区)の町並みを散歩します。

門司区本町にある錦町公民館。

錦町公民館は、かつての双葉券番の建物でした。12

歴史を感じる玄関。

内部の様子。

旧見番のある通りに、かつての花街の雰囲気を感じさせる建物が残っています。

奥行のある立派な建築です。

旧見番近くの住宅街。

貸席「ゆたか」の建物。*1

今回は、井土ヶ谷(神奈川県横浜市南区)の町並みを散歩します。

「横浜市史稿(風俗編)」*1 によると、井土ヶ谷町には、芸妓屋組合事務所(見番)がありました。

現在は、閑静な住宅街となっている場所に、かつての見番の建物が残されています。*2

1937年建築の木造2階建て。見番の建物は、横浜市の歴史的建造物に登録されています。*2

現在は、井土ヶ谷上町第一町内会館になっています。

蒔田の花街の中心だった榎田町の南側(蒔田町)にある旅館「松島」。

旅館の隣には、「料理処・松風苑」が併設されています。

現在も営業中の「松島」は、永真遊廓の妓楼「松島」が戦時中に疎開したものです。*1

旅館脇の庭園。

今回は、蒔田(まいた、神奈川県横浜市南区)の町並みを散歩します。

「横浜市史稿(風俗編)」*1 によると、蒔田の花街は、中区(昭和18年より南区)榎町二丁目にありました。この付近にあった料亭「平作」は、この地区最大の料亭で、戦後も長い間営業していました。*2*3

現在は、マンションになっています。

蒔田見番があった場所。*3

料亭「不二菊」があったあたり。*3

寿司店。

前橋市千代田町の料亭小松。花街時代の雰囲気が残っています。

懐石料理の店として営業中です。

黒板壁。

玄関付近。

江戸時代の前橋は城下町でした。紺屋とは染物屋のことで染物の職人が住んでいたことから、紺屋町と呼ばれました。町には馬場川が流れ、布を染めるときに町を流れる馬場川の水を使いました。明治の近代化を迎え、生糸の好況、県庁の前橋への誘致により、紺屋町周辺は一段と華やかとなり、職人町から花街になり、前橋一の花柳界となりました。

迎賓館として使用された旧森田楼。偶然、所有者の方がいらっしゃたので、内部を見せて頂けることになりました。

2階へ続く階段。

2階の大広間。

階段付近の窓。

神岡の船津町一帯は、明治から昭和にかけて、鉱山に支えられた花街として大勢の人々で賑い、料亭や遊廓などが軒を連ねていました。写真の神和荘は、元々は料亭「森田楼別館」の建物で、その後、当時の三井金属鉱業が購入し、迎賓館として使用されていました。現在は市に譲渡され、市民が習い事や宴会などを催す憩いの場所として利用されています(案内板より)。

当時の写真(案内板より)。

建物の西側の庭園。

2階部分には、庭園を望む窓。

今回は、金沢(石川県金沢)の町並みを散歩します。

金沢市内には、「ひがし茶屋街」と「にし茶屋街」とともに、主計町(かずえまち)という茶屋街があって、三茶屋街と称されています。*1

現在は料理料亭街になっています。

木造三階建ての茶屋建築の町並みを特徴的です。*1

主計町の発祥は、藩政末期頃で、主計町の名は、加賀藩の重臣冨田主計の屋敷があったことに由来すると推定されています。*1

浅野川大橋から花柳の左岸に見事な建築物群としての町並みを眺めることができます。*1

浜町の花街*1※1 の東寄り。桜橋の近くに料亭の「やま田」があります。

黒板壁が続いていて、落ち着いた雰囲気です。

北側から。

玄関付近。

福井の浜町の一帯は、江戸時代からこの名で呼ばれ、足羽河畔(九十九橋から桜橋にかけて)は、料亭が軒をつらねる福井一の遊興の地でした。*1

桜橋(藩政時代の桜御門を偲んで桜橋と命名。)付近の河岸は、かつて、舟あそびや芝居で大いににぎわったそうです。(案内板より)

落ち着いた雰囲気を漂わせています。

開花亭。

井波の花街「堀道」(現在の表記は「堀通」)は、八日町通り(通称「瑞泉寺通り」)の参道の裏通りに位置し、おそらく観光に訪れる人々が足を踏み入れることのない場所です。*1

現在でも営業している大きな割烹。*1

「木彫りの里『井波』」らしい意匠。

坂道沿いに建っています。

建物の内部の調度品などについては、ガイドの方が詳しく説明してくれます。

天井から吊り下げられている灯りは、鹿鳴館時代のもので、金属のように重厚に見えますが、木材で何重にも漆を塗られて作られたものだそうです。

木材で精巧に作られた意匠。

2階の大広間の奥にある隠し部屋。客と芸妓(遊女)が情交するときの特別な部屋だそうです。見学コースの中では立ち入り禁止となっていて、部屋に入ることはできません。

同じく1階にある最高級の遊女が使用する部屋。こちらも立ち入り禁止です。

伝統的な町並みが残る小浜西組地区において、蓬嶋楼は、明治期に建てられた料亭で、当時の面影を現在も色濃く残している建物です。*1

2015年4月から建物内部が一般公開されています。

1階から2階へ上がる階段。

階段を登ったところにある芸者さんが出迎えてくれる場所。同じ場所から窓の外へ向かって芸者さんが手招きしてお客を呼び込みました。

2階の大広間。

旭町の料亭街の一本西側の通り。登録文化財の「料亭天狗楼」の建物が建っています。

貴重な料亭建築です。

玄関に掲げられた「天狗楼」の屋号。

外観は伝統的な町家の形式です。

鯖江の旭町。松阜神社の西側には、花街の名残と思われる料亭が現在も営業中です(写真右奥は、料亭中松)。

料亭「富士の家」。

落ち着いた佇まいです。

夜の様子。

鯖江の花街は、平成3年(1991年)まで続きました。*1

弁天遊廓内。市橋楼があった場所の南側には、古い建物が残っています。

「当時の遊廓の町並み」*1 によると、この場所には、カフェがありました。

1971年の住宅地図*2 には、「三楽」と記されています。

2階部分。

旧二業見番の建物が残る通りは、かつては、肴町と呼ばれ、置屋やカフェーが建ち並ぶ通りでした。

現在、花街の面影は残っていません。

清龍神社の隣には、カフェーが2軒ありました。*1

県道57号線(写真手前、左右)が建設される前は、この付近までが肴町でした。*1

館林の見番は、明治42年、堅町(たつまち)に設置され、その後、大正7年に谷越町の青梅天神裏に新築移転。さらに、昭和13年、館林町字肴町(現在の本町二丁目)に新事務所が建設され、見番が移転しました。*1

旧二業見番事務所。

平成28年、国指定登録有形文化財に指定されました。

木造瓦葺二階建ての純日本式建築です。

【参考文献】

*1 館林市史編さん委員会:館林の民俗世界(館林市,2012)p.60-p.69

今回は、館林(群馬県館林市)の町並みを散歩します。

館林の花街の歴史は、明治初期に邑楽織物同業組合が出来た頃、料理・旅籠屋が開店したことに始まります。その後、明治四十年代の織物市場が開設、東武鉄道の開通や上毛モスリン・日清製粉の躍進、機業界の発展が花街の興隆へとつながりました。*1

落ち着いた佇まいの旧割烹旅館「福志満」。*2

昭和7年建築。*2

木造三階建てです。

今回は、国分町(仙台市青葉区)の町並みを散歩します。

本櫓丁は、藩政時代は藩士の屋敷町。それが明治維新後に花柳界の街に変わりました。*1

今も面影は残っていますが、最盛期は昭和40年頃でした。*1

料理屋だったと思われる建物。

現在も営業する割烹「天ぷら三太郎」。

。

扇田新丁の通り沿い。

鳥居に、寄進者の名前が刻まれています。

小さな、稲荷神社があります。

「菅岩」は、かつての扇田で最も古く長い歴史を保持した料理屋です。明治44年「菅岩俱楽部」として創業。のち、昭和5年に創業20年を記念して扇田倶楽部と改称しました。*1

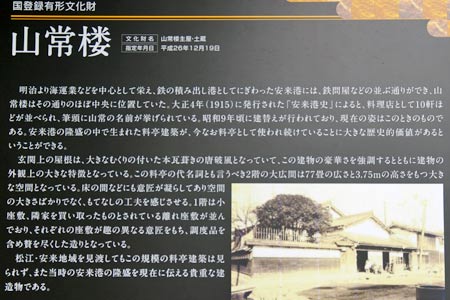

安来港は、山陰唯一の良港で、江戸時代から明治にかけて全盛を迎え、米穀の卸商、呉服商が増加しました。

安来の花街は、大正年間に関係者からの出資を募りスタートしました。当時は、皆生温泉も今のような姿ではなく、米子町にも料亭が少なく、米子周辺からのお客で持切りでした。*1

芸妓の全盛時代、検番は、安来検番、福島検番、二岡検番の三軒で、料理店の主なものは、山常、瓢家、飯島屋、森田菊助、たなべ、釜田屋、小浜、十神館、田中屋、立花屋、がありました。*2

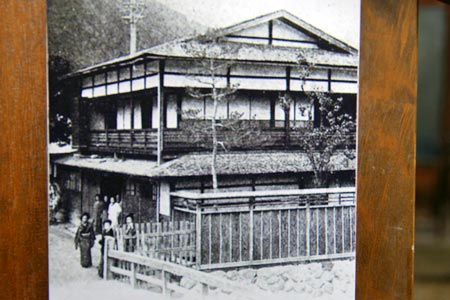

現在の山常楼の建物は、昭和9年頃に建て替えが行われたときのもので、今なお料亭として使われ続けていることに大きな歴史的価値があります。(案内板より)

玄関付近。

津和野の本町通り。観光客で賑わう通りです。

旅館のよしのや。

よしのやの裏には、料亭の松の家があって芸者が沢山いました。*1

現在の合同銀行の駐車場のところに路地があって、そこから料亭松の家に入ることができました。*1

松の家へは、本町通りの反対側(東側))の万町(よろず)通りからも入れました。万町は色町でもありました。*1

【参考文献】

*1 津和野の自然と歴史を守る会:つわぶき57号(2013.3)P.10

JR出雲市駅から一畑電車北松江線の大津町駅で下車した東側が、出雲大津町の町通りです。

大正期の出雲には、検番(芸妓置屋)が今市(現在の出雲市中心街)に4軒、大津(現在の大津町)に5軒、古志に4軒あって、料亭などもあって、夜の社交も賑やかでした。*1

今市では、代官町、鑑町などに、料亭やカフェーが軒を並べました。

現在の代官町への入口付近には、ミドリ検番がありました。*1

高瀬川に近い八雲小路(写真右奥)付近には、木村検番がありました。*1

八雲小路には、旅館、銭湯、写真館、人力車、などがありました。(案内板より)

今回は、茅野(長野県茅野市)の町並みと風俗を散歩します。

茅野の花街は、旧宮川村地域(現在の宮川町)と旧永明村地域(現在の仲町)にあって、芸妓の派遣先として、永明地域には、「世界」「新来」「真砂」「富士香」、上川橋向こうの宮川地域には、「角屋」「銀水」「二葉料理店」「苦楽園」「金泉料理店」などの料理屋・料亭がありました。花街があった諏訪の4地域(上諏訪、下諏訪、岡谷、茅野)の中でも茅野は、寒天製造業が最も盛んな地域で、茅野の花柳界が最も賑わう時期と寒天の製造時期が結びついていたことから、茅野の芸妓は、「寒天芸者」と呼ばれていました。*1

街灯の看板に「割烹世界」の看板が残っています。

割烹「新来」と思われる建物。

掲示されている案内図で、割烹「新来」の位置を確認できます。

【参考文献】

*1 谷岡優子:関西学院大学先端社会研究所紀要第12号「地方花柳界における〈芸〉と〈色〉-諏訪湖沿岸地域の事例-」P.33-P.34

岡谷の花街において、主な芸妓の派遣先は、小柳、寿々喜亭、信濃屋、みゆき、千成、鳥かつ、山せん、松風亭、などの料理屋、料亭でした。*1

岡元町の南側の通りに、現在も割烹料亭の寿々喜亭が営業中です。向かいには、信濃屋の建物が見えます。

ステンドグラスの装飾。

建物脇の路地。

【参考文献】

*1 谷岡優子:関西学院大学先端社会研究所紀要第12号「地方花柳界における〈芸〉と〈色〉-諏訪湖沿岸地域の事例-」P.34

昭和8年、岡元町が置屋指定地となってから、逐次置屋ができました。写真は、岡元町の東端の置屋「都」と思われる建物。*1

花街が衰退した後は、旅館みやこ荘に転業しました。*2

当時の屋号が残っています。

実際に置屋が増えてきた段階では、岡元町よりも岡元町と本通り(県道)の間の「新富町」に、多くの置屋が置かれました。東端から、喜仙、瓢家、富乃家、曙、吉住、芳野家、花房家、玉の家、北繁松が建ち並びました。*1

ハートのマークの装飾。

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.229,P.232「昭和前期の芸妓置屋等配置図」

*2 岡谷市下諏訪町住宅明細地図(1970)P.18

今回は、岡谷(長野県岡谷市)の町並みと風俗を散歩します。

岡谷の花街の誕生までには、幾多の屈折がありました。明治37年7月、平野村内の手塚茂太郎氏ほか20名から芸妓置屋営業免許指定地出願が出されましたが、風俗上害があり、反対する立場と、街発展上賛成という立場がぶつかりあい、長い間停滞していました。*1

昭和4年の昭和恐慌のとき、不況対策と結びつけ税収もあり、街の活性化にもつながると強調され、昭和8年12月、ついに県から許可が出され、平野村岡元町が芸妓置屋の指定地となりました。*1

岡元町は、現在の県道の新屋敷バス停留所から南側へ入ったところです。

現在小柳ビルがある場所には、小柳見番と置屋の嘉美野家がありました。*1

岡元町の西のはずれに位置する老舗のすき焼き店「美好」。

ここには、三好検番がありました。*1

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.229,P.232「昭和前期の芸妓置屋等配置図」

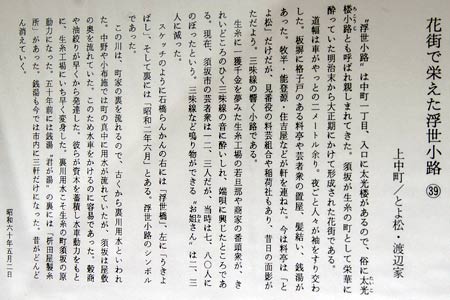

うきよ小路の入口。

欄干に「浮世橋」彫られた石橋が残されています。

かつての用水の跡。

町屋の裏側を流れるので、「裏側用水」と呼ばれていました。(案内板より)

左側の欄干には、「うきよばし」、反対側には、「昭和二年六月」と彫られています。

須坂の花街の全盛期は、昭和の初期のころで、上中町のうきよ小路沿いには、芸者衆を抱える置屋軒を連ねていました。戦後、昭和30年代は、戦後の花街の最盛期で、花街の芸者の名入りの手ぬぐいタオルが配られていました。戦時中に疎開してき富士通が電話器製造などで最盛期を迎えていたのもこの時期でした。*1

現在のうきよ小路は、、料亭「とよ松」の建物など、当時の小路の雰囲気が残されています。

うきよ小路の案内板。

須坂の芸者衆も昭和から平成に変わる頃には、徐々にその数が減り始め、長野からコンパニオンを呼ぶようにもなり、平成10年頃には、座敷に揚がる芸者は姿を消しました。

【参考文献】

*1 須坂市誌編さん室 編. 須坂市誌 第2巻 地誌・民俗編(須坂市,2014)P.492-494

吾妻町のそば屋の「御清水庵」から細い道を南に入ると、お清水通りです。通りには、御清水不動明王(写真左手前)があって、ここから湧き水が流れ込み、当時は風流な船遊びができる場所でした。*1

旧料亭の多葉喜(泉風楼)。*1

入口付近。

御清水不動明王に掲示されている当時の泉風楼の写真。沼地を前にした洒落た料理店でした。

【参考文献】

*1 徳山孝:続 武生のまち並み(徳山孝,1997)P.53

武生の天王町に、趣のある細道があります。

細道の両脇には、料亭「春駒」「京家」が建ち並んでいます。

入口。

老舗料亭外観。

今回は、芦原温泉(福井県あわら市)の町並みと風俗を散歩します。

芦原花街の発生は、明治の頃、八幡楼、福島屋、山室屋、橋本楼がそれぞれ、1~2名の芸妓を抱えていたのが始まりで、大正7年に芸妓検番が設立、大正11年に、芸妓の技法、作法、学科を習得させる「柳糸学舎」が創立されました。*1

「芦原温泉市街図」*1 によると、えちぜん鉄道の踏切近くの善久寺の隣に、「置屋」が記載されています。

置屋だったと思われる建物。

2階部分の造作。

【参考文献】

*1 芦原温泉開湯100周年記念誌編集委員会:開湯芦原100年史(芦原町,1984)P.101,「芦原温泉市街図」

今回は、金沢の町並みと風俗を散歩します。

にし茶屋街にある西検番事務所。水色も木造の建物です。

西検番事務所は、にし茶屋街(写真左奥)にあります。

西検番事務所は、芸妓の稽古場兼管理事務所として建設されました。

玄関部分のモダンな装飾。国登録有形文化財の建造物です。

富山市街を流れるいたち川は、宮本輝の芥川賞作「蛍川」で取り上げられた川です。この川に「花見橋」とい情緒のある名の橋があります。

花見橋の右岸北詰に、料亭の八清楼がありました。八清楼は明治の中頃から大正、昭和の初めにかけて、富山市で一番といわれた大きな料亭で、割烹、旅館、貸座敷、芸妓置屋という、いわゆる三枚鑑札を持っていて、抱え芸妓が5~6人いました。*1

八清楼の向かいには、分家の「八清スピード部」があって、自転車の販売を手掛けていました。*1

上流から見た花見橋。

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.294-P.296