今回は、今治(愛媛県今治市)の町並みを散歩します。

今治駅前に残る長屋建物。地元の方の話によると、かつては数軒の旅館があって、非公認の女性街だったそうです。

南側から。

営業中のスナックもあります。

北側にももう一軒あります。

カテゴリー: 歓楽街

三番町二丁目の「キャバレームーン」のある通り※1 の北側の通り。

キャバレー三昧。

夜になると開店します。

赤と緑のネオン看板。

今回は、松山(愛媛県松山市)の町並みを散歩します。

三番町二丁目の南側の歓楽街。飲食店が立ち並びます。

キャバレー「ムーン」。昭和40年の市街図*1 にも記載されている老舗です。

クラブムーンの大看板。

ハワイの看板。付近にハワイの店舗は見あたりません。

参考文献

*1参考記事

この記事を参照している記事

明治三十七、八年頃の内湛浦と附近の略図*1 には、稲荷神社下の通り※1 から西浜の港に面した通りに「廓街」の記載があり、「廓街」はL字型に伸びていたと思われます。

西浜の遊廓街の入り口のあたりには、大島楼、岡本楼、朝日楼がありました。※2

旧開化楼と思われる建物。※2

すぐ後ろには、崖が迫っています。

当時の風格を残しています。

参考文献

*1参考記事

※1多度津(多度津町住宅明細地図)多度津町立資料館※2多度津(翁座)花柳町の真ん中にあった劇場多度津町住宅明細地図※1 によると、稲荷神社の下のこのあたりに、芝居小屋の辨天座(旧翁座)がありました。

歓楽街の中心部だった通り。

旧「カフェミステ」。

大型の建物です。

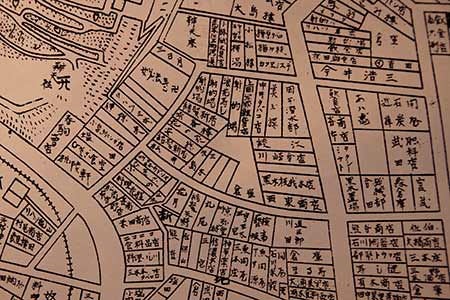

多度津町立資料館に昭和年発行の「多度津町住宅明細地図」が展示されています。

当時の市街の様子の詳細をうかがい知ることができる貴重な資料です。

花街があったあたり。

稲荷神社(辨天社)の坂を下ったあたりに、芝居小屋の「辨天座(旧翁座)」銭湯の柳湯の名が見えます。同じ通り沿いに、小松楼、カフェミステなどの屋号があり、この付近が歓楽街であったことがわかります。

西浜の海岸沿い。海岸沿いの通りに、大島楼、岡本楼、朝日楼、開化楼、久永楼、石川楼などの屋号が確認できます。

坂出港の南側(坂出市西大浜北)はビジネスホテルとラブテホル混在して立地するエリアです。

築地橋南交差点近くにある巨大ラブホテル。

長大な入口のゲート。

坂出プラザホテル近くにある巨大ラブホテル。

坂出プラザホテルの大きさに負けていません。

参考文献

参考記事

坂出には、売春防止法が施工される昭和33年(1958)まで沖湛甫に遊廓がありました。日の出・奴・新栄などの店があり、外国の船員さんも来ていました。*1

遊廓は、沖湛甫の南岸に建ち並んでいました。

奥行のある古い建物。

旅館「潮風」。

高松市街の片原町駅近く。フェリー通りに面したところに、大きな建物の風俗店があります。

建物とほぼ同じ大きさの大看板。

看板を取り付ける支えも重厚です。

夜になるとネオンが輝きます。

参考文献

参考記事

百閒町の華下天満宮の小路「古天神味の店」※1 に残る大人のオモチャ屋さん。

大人のオモチャ「ポルノショップ」百閒町店。

現在は、閉店しているようです。

張形(はりかた、おとなのオモチャ)は、さかのぼれば古代ギリシアでも象牙、革製のものが使われていて、日本でもリップスティック状のものはありましたが、電動バイブのようなものとしては、「熊ん子」が元祖で、大阪万博の頃に登場しました*1。

クリバイブから伸びる舌のような突起が、熊の口のデザインになっています。本体うねりの部分には顔が刻まれ、「民芸品」の「電動こけし」として、昔は、温泉街の路地裏のお店などで販売されていました。*2

参考文献

*1参考記事

※1高松(古天神味の店)華下天満宮の小路堺町の中央緑地沿い。昼間は閑散としています。

大人のおもちゃ屋さん

陳列している商品。

「ピンク堂」の看板。

参考文献

参考記事

潮江橋から見る鏡川河畔(高知市天神町)は、観光ホテルとラブホテルとが混在し、奇妙な風景をつくりだしてています。*1

派手な色のラブホテルの建物。

古城を模した建物もあります。

夜になると、鏡川におちるネオンの影が美しい夜景を演出します。

高知市南はりまや町にある料亭「得月楼」は、宮尾登美子著の「陽暉楼」の舞台なった料亭です。*1

創業者の松岡寅八は、幼年時代から商売を仕込まれ、明治5年に独力で陽暉楼をはじめ、更に得月楼を創業(明治11年・1878・谷干城命名)。後に本店を稲荷町に移し、中店を浦戸に置いて、数カ所に出店して発展させました。現在の得月は中店です。*2*3

見事な庭園。

昼のランチはリーズナブルな価格で、個室でゆっくりできます。

参考文献

*1参考記事

今回は、高知(高知県高知市)の町並みを散歩します。

高知市の掛川町は、かつて青線(非公認の特飲街)があった場所です。*1

現在はソープランドなどが建ち並ぶ風俗街になっています。

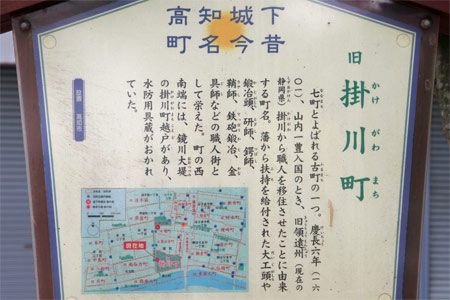

旧町名の掛川町の案内板。案内板によると、「掛川町」は、関ヶ原の合戦後、山之一豊が掛川(現在の静岡県掛川)から入国のとき、職人を移住させたことに由来する地名です。

青線があった時代は、玉水町の赤線※1※2※3と並んで、掛川町の青線と呼ばれていたようです。売春防止法施行により、赤線と青線は解散しましが、掛川町の青線については、半年後街娼がみうけられるようになり、転業した旅館のほとんどが連れ込み宿でした。*1※4

現在の町名は、堺町です。

「掛川」の電柱番号札。

参考文献

*1参考記事

※1高知(風俗街の中のビジネス旅館)堺町※2高知(旧玉水新地の用水路)小さな橋がいくつもかかっています。※3高知(玉水新地)タイルで装飾されたスナックの建物。※4高知(旧玉水新地の旅館)和風旅館やモダンなデザインの建物が混在する一画。この記事を参照している記事

林崎遊廓の起源は、近世末の商人船の多く出入る湊が賑わっていた頃にさかのぼります。松富楼、玉川楼、改進楼、菊水楼、村上楼、金時楼、喜楽楼、丸山楼、衆景楼、がありました。*1

現在、遊廓地の面影はありませんが、所々に大型の民家が残っています。

「一心」という屋号だった建物。*2

昭和4年の市街図*3によると、遊廓地は、道路を超えた東側にも広がっていたようです。(写真奥は撫養城)

参考文献

*1参考記事

今回は、鳴門(徳島県鳴門市)の町並みを散歩します。

鳴門の撫養(むや)川岸の林崎花街※1 は、芝居小屋の清光座(戦後は映画演劇専門館)を中心にして、料亭、旅館、が建ち並んでいました。*1

高松家(高松席、のちの高松旅館)、みよし野(みよし亭)があったあたり。道を挟んだ反対側(写真左側)に「陣幕支店」「清光座」「八木亭」がありました。*1*2*3

古い建物も残っています。

旅館だったと思われる建物。*2。

元置屋の「陣幕」*1 と思われる「旅館陣幕」があったあたり*2

参考文献

*1参考記事

※1鳴門(花街跡)撫養町林崎の足立寺の西側。花街の面影を感じる一画。小作駅前の飲食店ビル。このビルの1階に無料案内所が入っています。

かつての小作は、奥多摩方面では、数少ない風俗店のある町でした。*1

ビルには空き店舗もあるようです。

無料案内所。

派手な看板が乱立しています。

参考文献

参考記事

福生のスナック街の東側。古いホテルが建っています。神社が隣にある不思議な空間です。

「ホテル徳川入口」の看板。

神社から逆方向を見たところ。ホテルの裏側は段丘になっていて、建物は連続しています。

丘の上のホテルは、近代的なホテルに生まれ変わっています。

参考文献

参考記事

今回は、武蔵小金井(東京都小金井市)の町並みを散歩します。

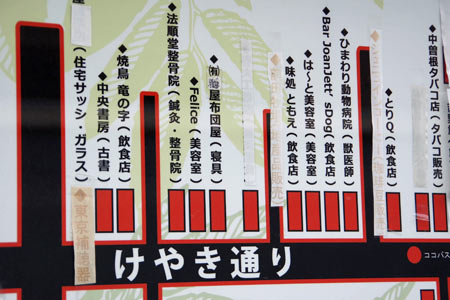

JR中央線武蔵小金井駅北口を出て約300m。けいやき通りに映画館の名画座がありました。*1

名画座は、ふとん店の東隣の敷地にありました。

1970年代は、主にポルノ映画が上映されていました。

1977年の雑誌「ぴあ」を見ると《田中絹代さんを偲んで》と題し「サンダカン八番娼館・望郷」が上映されている他、《日活ロマンポルノ決定版》では、宮下順子さんや谷ナオミさんの作品が上映されています。*2

現在は、駐車場になっています。

戦後の進駐軍の性処理問題へ対応は、米軍の人種差別のため、白人兵士用の羽衣町特飲街と、富士見町(西立川駅前)の黒人兵士専用のバーに2分されていました。*1

白人用の特飲街と黒人用特飲街が2分されるのは、かつての沖縄でも同様の状況が見られました。※1

立川の場合は、東の方は白人が、西立川寄りは黒人街にと変わりました。そして黒人専用のバーとして西立川駅の入口に「玉川」が誕生しました。*1

1970年の住宅地図*2 を見ると、駅近くに同じ屋号の「ホテル玉川」の記載があります。

「ホテル玉川」があった場所は、現在は、食品スーパーの建物が建っています。

屋上からの遠望。

昭和記念公園(戦後米軍が旧立川飛行場を接収した立川基地跡地)の緑が見えます。

参考文献

*1参考記事

※1コザ(吉原特飲街)名前の由来は、東京の吉原です。今回は、立川(東京都立川市)の町並みを散歩します。

立川の赤線は、錦町※1 と羽衣町の2ヶ所にありました。*1*2

戦後は、旧日本陸軍の将校宿舎に立川パラダイスが作られましたが、やがて閉鎖されると、兵隊達は羽衣町の特飲街へと流れ、戦前からの飲食店街までバーへと一変しました。*3

現在も格子状の道路の形状が残っています。

1970年の住宅地図*4 見ると、この付近には、荻原荘、稲生荘、千秋荘などの屋号の記載があります。転業アパートと思われる屋号の記載があります。

錦町はいわゆるカフェー調、羽衣町は平屋一戸建てが並ぶ都営住宅のような景観でした。*5*6

写真は、旧特飲街の東端。

旧特飲街の南端は、商店街と接しています。

参考文献

*1参考記事

※1立川(錦町赤線跡)電柱に「楽天地」の表示。現在は閑静な住宅街。東伏見4丁目交差点の看板※1 に導かれて、青梅街道を西へ進み、東伏見稲荷神社近くが、ホテルへの入口です。

広大な庭園を持つホテル。

かつては、モーテルだったようです。*1

レトロな電飾看板。

「旅荘」と書かれています。

八丁特飲街※1 があった飲み屋街の東側の交差点。交差点の角に、古い和風の建物が建っています。

八丁通り沿いにあります。

1972年の住宅地図*1 には、屋号と思われる「与名本」の記載があります。

2階部分。料亭らしき佇まいです。

今回は、三鷹(東京都武蔵野市)の町並みを散歩します。

三鷹駅の北側、現在の横川電機の工場へ向かう途中に、かつて「八丁特飲街」として賑わった飲み屋街があり、「松月」「ぼたん」「ひばり」「花月」「末広」「ふたば」などの店がありました。*1

南側の路地に入ると、現在もその雰囲気が残っています。

昭和39年(1964年)の住宅*2 には、「花月」「ふたば」など、特飲街時代の屋号を引き継いだ店が確認できます。

電柱番号札に残る「八丁」の名。

1956年5月、売春防止法が国会を通過し、全国各地の草の根からの廃娼運動の結果、1957年12月19日、業者側は遂に廃業声明を発表するに至りました。*3

参考文献

*1参考記事

この記事を参照している記事

旧中村遊廓。現在のピアゴ中村店の西側の一画に当時の妓楼と思われる建物が残っています。*1*2

建物の左側は改築されて洋風の店舗になっています。

「福春」の屋号。

「TSURUNOYA」と書かれています。*1

参考文献

*1参考記事

中村遊廓の特徴である四隅の廓の中心に向かう斜めの道。*1

現在は風俗店(旧「三角荘」)があります。

四隅のうちの南東部分にあたるこの場所の電柱番号札には、「遊廓北分1」と書かれています。

「遊廓北分1」の電柱番号札を起点に、旧遊廓の南東から北東にかけて、「遊廓北分2」「遊廓北分3」…..と続き、最後は「遊廓北分8」で終わっています。

ちょうど、四隅の北東部分にあたる場所です。写真の空地の部分は、「ホテル太閤」がありました。

参考文献

*1参考記事

かつての中村遊廓があった大門町。妓楼と思われる重厚な建物が残っています。*1

現在は風俗店として使われているためか、北側は看板建築のような造作となっています。

現存している遊廓時代の建物のうちの一つです。*1

裏入口はこちらです。

風俗店の看板。

参考文献

*1参考記事

中村遊廓の南東に、成人映画館の「中村映劇」があります。

敬老優待割引、あります。

レトロなネオン看板。

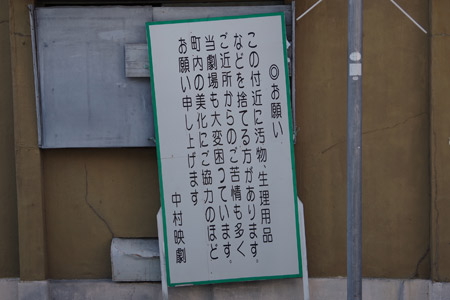

「汚物、生理用品など捨てる方」注意看板。

参考文献

参考記事

今回は、吉祥寺(東京都武蔵野市)の町並みを散歩します。

吉祥寺駅北東側の繁華街の狭い通り。「ニューヨーク」と書かれたラブホテルの看板が確認できます。

交差点の角に面した大きな建物です。

JR中央線の高架を挟んだ南側。ギリシャのコリント式オーダー(建築様式)の円柱を持つ建物が現れます。

以前は、駐車場でしたが、ホテルが出来たことにより、通り抜けできなくなっています。

参考文献

参考記事

まのや旅館の前の道を南下すると、料理屋の建物に行き当たります。

御料理「太田屋」跡。*1*2

紅色の壁が際立っています。

「料理店」のプレート

参考文献

*1参考記事

津島の天王川公園の近く、秋葉神社の裏側に料亭松葉の建物が残っています。*1*2

「松葉引込」と書かれた電柱番号札。

1本北側の通り。居酒屋があります。

反対側から見たところ。

参考文献

*1参考記事

津島映画劇場があった一画※1 の北側の一画。

この通りの南側に料理「玉船」の建物が残っています。*1*2

玄関。

当時の電話番号。津島料理業組合の名簿*2 に記載の電話番号に一致しています。

参考文献

*1参考記事

※1津島(料理屋跡)大正末から一大歓楽街に発展。今回は、津島(愛知県津島市)の町並みを散歩します。

津島は、江戸時代から「芸どころ津島」と評判だった花街で、昭和初期、津島町には池須を中心として24軒の芸妓置屋がありました。*1

当時、池須には蓮田と呼ばれる沼地がありましたが、都市計画において、埋め立てが必要との機運が高まり、大正8年に埋め立てが着手されました。埋め立て後、この地に、市場・カフエ・食堂・芸妓置屋・映画館などが次々に建設され、大正末からは津島の一大歓楽街に発展し、戦後も長く繁栄を続けました。*2

現在の「天王通1」交差点にあるマンション付近には、津島映画劇場がありました。*3

旅館紀乃昭、料理持高屋があったあたり。*3*4

この付近には、旅館二葉がありました。*3*4

この道の北側には、旅館竹廻家、料理明月がありました。*3*4

また、終戦後の池須町には、カフェー(いわゆる特殊飲食店)が散在的に営業し、「新天地」と呼ばれていました。*5

参考文献

*1参考記事

この記事を参照している記事

美濃太田駅から高山本線で一つ隣の駅、古井駅で下車し、北東へ500mほど行くと古い道標があります。右へ行くと、八百津、木曽路、左へ行くと飛騨高山です。

この付近(古井地区の森山)は、かつての加茂郡の中心で、群役所・警察署などの官庁があったことも関係して、明治時代から料亭や芸者置屋がありました。「大正年代森山元町ノ街並」によると、青柳橋近くに、「料理」「満寿や」の記述があります。

イサバや角周の隣には末広座があり*1、この付近が歓楽街であったことが想像できます。

「平井酒や」の近くに「置屋昭月」がありました。*1

大正時代に入ると、小倉公園から「うだつの 上がる町並み」に延びる御嶽新道界隈には、 多くの料亭、小料理屋が軒を並べ、大衆歌舞伎、剣劇等が上演された小倉座や 検番があり、花街が形成され、一時新富町 と呼ばれた時期もありました。*1

俵町の円通寺南には、「八幡屋」が営まれています。*2

「八幡屋」は、明治30 年代に建てられた料理旅館として朝日楼が営業していましたが、昭和8 年(1933)、八幡屋に店主が代わり、今は料亭として営まれ親しまれています。*2

南側には長い塀が続いています。

参考文献

*1参考記事

今回は、美濃(岐阜県美濃市)の町並みを散歩します。

大正年代から昭和初期にかけては、美濃町花街が最も盛んな時で料亭も多く芸妓数も30余名を数えるほどでした。当時、新民謡(昔からの民謡に対し各地で新しい民謡をつくること)が流行し、美濃町も料芸組合によって、美濃町音頭と美濃町ナントショ(小唄)がつくられました。*1

芸妓置屋「文の家」があったあたり。*2

芸妓置屋「喜久乃家」があったあたり。*2

昭和5年の市街図*2 に、料理屋と思われる、「古金家」「山口家」「玉本屋」「八幡屋」の記載のある通り。「八幡屋」は、同じ屋号で営業している料亭が別の場所にあります。

参考文献

*1参考記事

東三番街のスナック街にあるキャバレー花園。

戦後間もない頃、浜田恵美子女史が、京都、大阪の美人ホステスを動員して産馬通りに「民謡酒場」を開業したのが当たって、昭和38年、東三番街に進出。「サロン花園」と「割烹大坂屋」を新築開店しました。*1

菊地正一氏の「クラブこけし」「割烹こけし」、そしてマダム(田鶴子女史)の「湖畔グループ」と併せ、飲み屋街のビックスリーと呼ばれました。*1

花園の看板。外国人芸能人は公演活動しか行わないので、お客様の応対はできません。

参考文献

*1参考記事

三本木町(現在の十和田市)は馬産の町として知られ、に、明治17年(1884)に陸軍省軍馬育成所が設置され、馬せり(馬市)のときは、まるでお祭りのように人が集まり、周辺の旅館・商店は産馬で潤いました。馬主は、料亭に上がり込み、百円の札ビラを切るので料亭の主人は釣り銭に困るほどでした。*1

産場通りは、町の中心街で、代表的なものに、一心亭(産馬通り)、忍亭(五丁目東裏)がありました。*2

当時、本通り現東映付近に料亭「一心亭」がありました。*3

現在、その面影はありません。

「一心亭」は、魚屋の「一心太助」からとって「一心亭」と名付けられました。*4

「産馬通りでサンバを!」というアイディアで、毎年、「十和田サンバカーニバル」が開催されています。

産馬通りから北へ入った通りは、かつての料亭街でした。

参考文献

*1参考記事

この記事を参照している記事

今回は、三本木(青森県十和田市)の町並みを散歩します。

「全国遊廓案内」*1 によると、三本木町遊廓は、三本木町新地(しんち)に、貸座敷が3軒ありました。昭和29年の地形図*2 を見ると、西一番町の理念寺(写真右側)の西側に「新地」の記載があり、昭和9年の警察関連の資料*3 には、三本木町の貸座敷として、金助屋、島田楼、近盛楼の3軒が記載されています。

この付近には、「新地通」と書かれた電柱番号札が広範囲に分布しています。

当時、「新地通り」という通り名が、現在の西十一番町に存在し、そこには島田楼がありました。*4

西十一番町付近。

参考文献

*1参考記事

かつて旭町遊廓があった青森市旭町1丁目。

戦後は、遊廓はカフェーや料理屋となり「赤線」地帯として残存しましたが、昭和33年に売春防止法が施行。遊廓は旅館や居酒屋となりました。今は当時の面影はほとんどありません。*1*2

「旭旅館」の屋号が残る建物。

現在は、企業の事務所として使われているようです。

元旅館「豊川」。*3

腰廻りには、鮮やかな青色の石材。

参考文献

*1参考記事

中央古川通り沿いの呑み屋横丁※1 の1階の風俗店。看板が密集しています。

サロンタイガー。

女性募集の看板。

路地の電飾看板。

かつての満州楼の旅館「白さぎ荘」。旅館内部には当時の面影が残っています。

中庭に架かる太鼓橋。遊廓の特徴的な構造を残しています。終戦の1年ほど前、満州楼は海軍の病舎になったときの「兵隊さんがお礼に毎朝、太鼓橋を拭き掃除してくれて、お陰で漆がはげた」という話が旅館に伝わっています。*1

中庭を有しているのも遊廓の特徴的な構造です。ここからも太鼓橋が見えます(写真右下)。

宿泊した部屋。

参考文献

*1参考記事

※1武雄(旅館「白さぎ荘」)満州楼跡今回は、武雄温泉(佐賀県武雄市)の町並みを散歩します。

かつて、武雄温泉場には遊廓がありました。旅館「白さぎ荘」(旅館「花月」※1 の隣)は、かつての満州楼です。*1

地元の方の話によると、改修はしているが建物の基本部分は当時のままだそうです。

レンガ造りの塀。

夜の白さぎ荘。

参考文献

*1参考記事

※1武雄(武雄遊廓跡)旅館「花月」。正法寺へ向かう道の角。この記事を参照している記事

日清・日露戦争により、海軍と佐世保市は大きくなり、明治42年頃になると、新たに名切遊廓(花園遊廓ともいった)ができました。*1

現在は、公共施設と道路になり、当時の面影はありません。

名切川の川の流れは現在も残っています。川と道路が交差するあたりには、松月楼、開明楼、本家高砂楼などがありました。*2*3

遊廓の中心部だったと思われる場所には、市民会館の近代的な建物が建っています。

参考文献

*1参考記事

高天原の住宅街にひっそりと建つラブホテル。

この付近には、戦後、外国人相手の貸席(ハウス)が分布していました。*1*2

当時の名残かもしれません。

広い通りに面した場所にあるホテル。

路地を入った奥まった場所に入口があります。

参考文献

*1参考記事

終戦後、佐世保の高天原から祇園町にかけては、外国人相手の貸席(ハウス)が分布していました。*1

1954年の住宅地図*2 によると、現在の新公園の北東側には、「〇〇ハウス」と記載されたホテルが密集していました。

現在、ビジネスホテルがあるあたり。この付近にも数軒のハウスがありました。*2

割烹店があるあたり。「ホテルヴィナス」などのホテルがありました。*2

1本北側の通り。道路沿いにハウスが建ち並んでいました。*2

参考文献

*1参考記事

今回は、早岐(はいき、長崎県佐世保市)の町並みを散歩します。

現在の田子ノ浦バス停奥には、月見町遊廓があって、4軒の貸座敷があり、小さいながらも遊廓を形成し、30人ほどの娼妓(酌婦)が抱えられていました。*1

遊廓の入口。*1

入口には門柱が建っていました。(現在は撤去されています。)*1

遊廓の入口からはいると、田子ノ浦バス停奥からの道に合流します。

参考文献

*1相浦の北松の炭坑が開発されたため、大正末期から、昭和十年頃までは、石炭積み込みのための船が相浦港から佐々浦、臼ノ浦に至るまで待機しない日はなく、この景気で、昭和のはじめから、12、3年頃まで、相浦には料理屋兼芸妓屋が15、6軒あり、芸妓も102、30人くらいました。*1

2006年頃までは、相浦港に通じる県道佐世保鹿町線沿いにはかつての遊廓や料亭、旅館の建物が残っていました。*2

遊廓があった場所*2*3は、現在は駐車場になっています。

煉瓦が残る脇道。

参考文献

*1参考記事

三宜楼の内部は一般公開されています。一階は、当時の資料などの展示室になっています。

2階の大広間。

女中部屋。

2階からの眺望。

参考文献

参考記事

門司の清滝地区にある三宜楼は、この付近が花街でった頃の料亭でした。*1

五メートルほどの高い石垣の上に築かれた木造三階建ての和風建築です。*1

最近になり建物が改築され、一般公開されています。

入口付近。

参考文献

*1参考記事

今回は、門司(北九州市門司区)の町並みを散歩します。

門司区本町にある錦町公民館。

錦町公民館は、かつての双葉券番の建物でした。12

歴史を感じる玄関。

内部の様子。

参考文献

*1参考記事

旧見番のある通りに、かつての花街の雰囲気を感じさせる建物が残っています。

奥行のある立派な建築です。

旧見番近くの住宅街。

貸席「ゆたか」の建物。*1

今回は、井土ヶ谷(神奈川県横浜市南区)の町並みを散歩します。

「横浜市史稿(風俗編)」*1 によると、井土ヶ谷町には、芸妓屋組合事務所(見番)がありました。

現在は、閑静な住宅街となっている場所に、かつての見番の建物が残されています。*2

1937年建築の木造2階建て。見番の建物は、横浜市の歴史的建造物に登録されています。*2

現在は、井土ヶ谷上町第一町内会館になっています。

参考文献

*1参考記事

蒔田の花街の中心だった榎田町の南側(蒔田町)にある旅館「松島」。

旅館の隣には、「料理処・松風苑」が併設されています。

現在も営業中の「松島」は、永真遊廓の妓楼「松島」が戦時中に疎開したものです。*1

旅館脇の庭園。

今回は、蒔田(まいた、神奈川県横浜市南区)の町並みを散歩します。

「横浜市史稿(風俗編)」*1 によると、蒔田の花街は、中区(昭和18年より南区)榎町二丁目にありました。この付近にあった料亭「平作」は、この地区最大の料亭で、戦後も長い間営業していました。*2*3

現在は、マンションになっています。

蒔田見番があった場所。*3

料亭「不二菊」があったあたり。*3

寿司店。

前橋市千代田町の料亭小松。花街時代の雰囲気が残っています。

懐石料理の店として営業中です。

黒板壁。

玄関付近。

江戸時代の前橋は城下町でした。紺屋とは染物屋のことで染物の職人が住んでいたことから、紺屋町と呼ばれました。町には馬場川が流れ、布を染めるときに町を流れる馬場川の水を使いました。明治の近代化を迎え、生糸の好況、県庁の前橋への誘致により、紺屋町周辺は一段と華やかとなり、職人町から花街になり、前橋一の花柳界となりました。

今回は、前橋(群馬県前橋市)の町並みを散歩します。

諏訪橋西詰交差点の近くに、キャバレーロンドンの建物があります。

建物上部の「前橋ロンドンA館」の大看板。

入口の電飾看板。

おなじみのロンドンのマークも。

参考文献

参考記事

迎賓館として使用された旧森田楼。偶然、所有者の方がいらっしゃたので、内部を見せて頂けることになりました。

2階へ続く階段。

2階の大広間。

階段付近の窓。

参考文献

参考記事

神岡の船津町一帯は、明治から昭和にかけて、鉱山に支えられた花街として大勢の人々で賑い、料亭や遊廓などが軒を連ねていました。写真の神和荘は、元々は料亭「森田楼別館」の建物で、その後、当時の三井金属鉱業が購入し、迎賓館として使用されていました。現在は市に譲渡され、市民が習い事や宴会などを催す憩いの場所として利用されています(案内板より)。

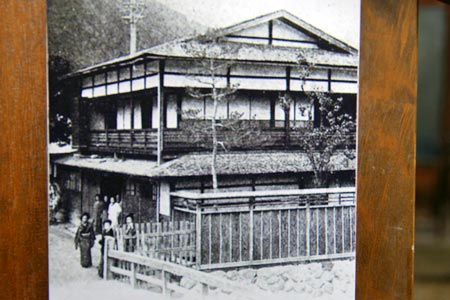

当時の写真(案内板より)。

建物の西側の庭園。

2階部分には、庭園を望む窓。

参考文献

参考記事

神岡の花園町(俗に宮下といわれる)には、遊廓がありました。

当時の「遊郭新設請願書」には、「大島ナル従来ノ田圃ヲ今千五百坪ヲ買求メ掘均(なら)シテ以テ宅地ト為シ新タニ一町区画ヲ設ケ花園町ト名称ヲ附シ単ニ花園廓トナス」とあります。*1

地元の方の話によると、この建物は、旧深山楼で、昭和7年の大火の後に建てられたものだそうです。

1階部分には格子。

2階部分の意匠。

今回は、金沢(石川県金沢)の町並みを散歩します。

金沢市内には、「ひがし茶屋街」と「にし茶屋街」とともに、主計町(かずえまち)という茶屋街があって、三茶屋街と称されています。*1

現在は料理料亭街になっています。

木造三階建ての茶屋建築の町並みを特徴的です。*1

主計町の発祥は、藩政末期頃で、主計町の名は、加賀藩の重臣冨田主計の屋敷があったことに由来すると推定されています。*1

浅野川大橋から花柳の左岸に見事な建築物群としての町並みを眺めることができます。*1

参考文献

*1参考記事

浜町の花街*1※1 の東寄り。桜橋の近くに料亭の「やま田」があります。

黒板壁が続いていて、落ち着いた雰囲気です。

北側から。

玄関付近。

参考文献

*1参考記事

※1福井(浜町の花街)今も続く料亭街福井の浜町の一帯は、江戸時代からこの名で呼ばれ、足羽河畔(九十九橋から桜橋にかけて)は、料亭が軒をつらねる福井一の遊興の地でした。*1

桜橋(藩政時代の桜御門を偲んで桜橋と命名。)付近の河岸は、かつて、舟あそびや芝居で大いににぎわったそうです。(案内板より)

落ち着いた雰囲気を漂わせています。

開花亭。

参考文献

*1参考記事

この記事を参照している記事

明治32年、芸娼妓、貸座敷免許地として、現在の堀道が指定され、山見、井波、藤橋、北川に散在していた料理屋、貸座敷がこの地に集まり、以後、免許地遊廓として栄えました。*1

現在の堀道には、廃業したとおぼしきスナックに転用された建物、タイル張りの家屋が残っています。*2

遊廓の近くには、芝居小屋の八乙女座がありましたが、昭和11年に消失。その跡地に井波劇場(現井波郵便局の位置)が新築されました。*3

スナックの建物の隣の和風の建物

参考文献

*1参考記事

井波の花街「堀道」(現在の表記は「堀通」)は、八日町通り(通称「瑞泉寺通り」)の参道の裏通りに位置し、おそらく観光に訪れる人々が足を踏み入れることのない場所です。*1

現在でも営業している大きな割烹。*1

「木彫りの里『井波』」らしい意匠。

坂道沿いに建っています。

参考文献

*1参考記事

建物の内部の調度品などについては、ガイドの方が詳しく説明してくれます。

天井から吊り下げられている灯りは、鹿鳴館時代のもので、金属のように重厚に見えますが、木材で何重にも漆を塗られて作られたものだそうです。

木材で精巧に作られた意匠。

2階の大広間の奥にある隠し部屋。客と芸妓(遊女)が情交するときの特別な部屋だそうです。見学コースの中では立ち入り禁止となっていて、部屋に入ることはできません。

同じく1階にある最高級の遊女が使用する部屋。こちらも立ち入り禁止です。

参考文献

参考記事

伝統的な町並みが残る小浜西組地区において、蓬嶋楼は、明治期に建てられた料亭で、当時の面影を現在も色濃く残している建物です。*1

2015年4月から建物内部が一般公開されています。

1階から2階へ上がる階段。

階段を登ったところにある芸者さんが出迎えてくれる場所。同じ場所から窓の外へ向かって芸者さんが手招きしてお客を呼び込みました。

2階の大広間。

参考文献

*1参考記事

旭町の料亭街の一本西側の通り。登録文化財の「料亭天狗楼」の建物が建っています。

貴重な料亭建築です。

玄関に掲げられた「天狗楼」の屋号。

外観は伝統的な町家の形式です。

参考文献

参考記事

鯖江の旭町。松阜神社の西側には、花街の名残と思われる料亭が現在も営業中です(写真右奥は、料亭中松)。

料亭「富士の家」。

落ち着いた佇まいです。

夜の様子。

鯖江の花街は、平成3年(1991年)まで続きました。*1

参考文献

*1弁天遊廓内。市橋楼があった場所の南側には、古い建物が残っています。

「当時の遊廓の町並み」*1 によると、この場所には、カフェがありました。

1971年の住宅地図*2 には、「三楽」と記されています。

2階部分。

参考文献

*1参考記事

「当時の遊廓の町並み」*1 によると、河和田街道(国道417号線)沿いの弁天橋の西側が遊廓への入口で、菓子屋、ヘンクツ屋食堂、クリーニング、うどん、そば、金花楼、以上東側(写真右側)、小間物屋、駄菓子屋、以上西側(写真左側)が並び、その奥に、市橋楼、弁天座、泉谷支店、開進楼がありました。

「弁天」の電柱番号札。

写真手前から、市橋楼、弁天座、泉谷支店、開進楼、と並んでいました。*1

現在は住宅地になっていて当時の面影はありません。

市橋楼の東側(写真右側)には、射的場、髪結、斡旋屋が並んでいました。*1

弁天遊廓を取り仕切っていた市橋楼(初代は福井からやってきた人)には、若い衆や女たちが沢山いました。*2

大野町では、二度続いた大火の後、それまで悪所とし町の裏通りに散在していた家々を一ヵ所に集めることを決定され、その場所として、上寺町の瑞祥寺、岫慶寺、恵光寺、蓮光寺の裏地と、それに神明神社、日吉神社(山王さん)付近の畑地などが選ばれ、大野の新明町は、貸座敷業(遊廓)の繁栄によって賑わいました。明治39年の県税納税者の上位ランクには、面影楼、開運楼、松清楼、永楽楼などの名前がありました。*1

日吉神社付近(写真左奥)は、料亭と貸座敷が林立していたところですが、今は往時の姿はありません。*2

当時、「さんのうへ、行ってこかや。」という短い言葉は、貸座敷での遊びの誘いの意味になっていました。*1

堀の石垣。

参考文献

*1参考記事

本町2丁目の交差点近く。館林の中心街です。

風俗店だったと思われる建物。

現在は休業しているようです。

駐車場の看板。

参考文献

参考記事

旧二業見番の建物が残る通りは、かつては、肴町と呼ばれ、置屋やカフェーが建ち並ぶ通りでした。

現在、花街の面影は残っていません。

清龍神社の隣には、カフェーが2軒ありました。*1

県道57号線(写真手前、左右)が建設される前は、この付近までが肴町でした。*1

館林の見番は、明治42年、堅町(たつまち)に設置され、その後、大正7年に谷越町の青梅天神裏に新築移転。さらに、昭和13年、館林町字肴町(現在の本町二丁目)に新事務所が建設され、見番が移転しました。*1

旧二業見番事務所。

平成28年、国指定登録有形文化財に指定されました。

木造瓦葺二階建ての純日本式建築です。

【参考文献】

*1 館林市史編さん委員会:館林の民俗世界(館林市,2012)p.60-p.69

参考文献

*1参考記事

今回は、館林(群馬県館林市)の町並みを散歩します。

館林の花街の歴史は、明治初期に邑楽織物同業組合が出来た頃、料理・旅籠屋が開店したことに始まります。その後、明治四十年代の織物市場が開設、東武鉄道の開通や上毛モスリン・日清製粉の躍進、機業界の発展が花街の興隆へとつながりました。*1

落ち着いた佇まいの旧割烹旅館「福志満」。*2

昭和7年建築。*2

木造三階建てです。

石巻市旭町は、江戸時代は蛇田町と呼ばれ、石巻の玄関口として大いに繁盛しました。*1

大正14年10月28日の「大日本職業別明細図 石巻町」*2 によると、現在道路となっている(写真の左右)の南側入口あたりには、運河があり、それを渡る橋がかけられていました。

同じ場所を東側(運河があったと思われる場所)から見たところ。(写真の左奥は、久円寺がある方向)

明治の中期になると、蛇田町ならず隣の横町一帯は「花街」として生まれ変わります。蛇田町は酔客で賑わうようになりました。「花街」ともなれば蛇田町では無酔に聞こえるため、旭昇天の繁栄が期待できる「旭町」と改名されました。*1

北側から見た旭町。

参考文献

*1参考記事

中央一丁目の歓楽街に、成人映画館の「日活パールシネマ」が、佇んでいます。

現在は、映画上映は終了しています。三本立ての看板が今も残ります。

入場券売り場。

曲がりくねった路地のような通路を進むと映画館の入口です。

参考文献

参考記事

中央一丁目の歓楽街の西側。美容室の隣にサロンがあります。

店の入口。

「ミニサロン」と書かれた電飾看板。

逆方向から。

参考文献

参考記事

今回は、国分町(仙台市青葉区)の町並みを散歩します。

本櫓丁は、藩政時代は藩士の屋敷町。それが明治維新後に花柳界の街に変わりました。*1

今も面影は残っていますが、最盛期は昭和40年頃でした。*1

料理屋だったと思われる建物。

現在も営業する割烹「天ぷら三太郎」。

。

原ノ町では、明治の半ばころから、酌女(のちの酌婦)が現れ、その後、芸妓や娼妓が集まってきては花柳街をつくりあげていました。大正7年の「相馬原町案内」では、料理店4軒、芸妓屋10軒(松亀楼、栄華楼、他)が紹介されています。*1

大正15年の大日本職業別明細図*2 には、松亀楼、栄華楼のおおよその位置が記されています。昭和10年(1935年)の「原町地区商店街地図」と1971年の住宅地図*3 の両方の地図に栄華楼、会津そば屋、小柳屋などが記載されていて、それらの位置関係から、遊廓(松亀楼、栄華楼)は、山家医院があった場所にあったと思われます。現在は、数軒のスナック店や飲食店が建ち並んでいます。(写真の左側が山家医院跡です。)

山家医院は、現在は更地になっています。

この付近の通りは、現在は「しらゆりロード」と呼ばれているようです。

参考文献

*1参考記事

現在の上扇田にできた2つ目の遊里「第二新開地」。第二新開地には、末廣家、いろはや、カフェー喜楽、山田屋、白川屋、大正亭、一二三亭、吉乃屋、清水亭、昭和館、アカツキ(喜楽跡)、カフェー暁、モダンカフェー朝日亭(山田屋跡)などがありました。*1

料理屋だったと思われる建物。

洋館の妓楼「昭和館」。*2

第二新開地の入口付近にあった料理屋。

参考文献

*1参考記事

扇田には、二つの遊里が存在しました。明治32年以降、裏通り、新丁他に散在していた料理屋を分教上、風紀上の理由から県の指示で移転させた「第一新開地」と昭和4年に第二料理屋指定地問題が起こり、町議会で審議、道路整備のうえ、誕生した二つ目の遊里「第二新開地」です。*1

第一新開地があった曙町。*2

現在も当時のものと思われる建物が残っています。

第一新開地には、竹廻家、琴富貴亭、瓢家、藤家、永平亭(朝鮮料理屋)、ひさご屋(のちの八郷倶楽部)などがありました。*3

他にも、凝った意匠の建物が残っています。

参考文献

*1参考記事

扇田新丁の通り沿い。

鳥居に、寄進者の名前が刻まれています。

小さな、稲荷神社があります。

「菅岩」は、かつての扇田で最も古く長い歴史を保持した料理屋です。明治44年「菅岩俱楽部」として創業。のち、昭和5年に創業20年を記念して扇田倶楽部と改称しました。*1

元禄・宝永(1700年)の頃の扇田は、尾去沢鉱山及び大葛金山等が全盛を極め、料理屋、茶屋などの飲食店が軒を並べました。*1

建物の前面は、ラーメン店(現在も営業中)ですが、その後ろ側に、「昭和軒」の看板が残る建物が現存しています。

新丁バス亭近くに、「カフェー昭和軒」*2 と思われる建物が残っています。

地元の方の話によると、昭和軒の経営者は数年前に他界されたとのこと。営業中のラーメン店と「昭和軒」は、関連がないそうです。

安来港は、山陰唯一の良港で、江戸時代から明治にかけて全盛を迎え、米穀の卸商、呉服商が増加しました。

安来の花街は、大正年間に関係者からの出資を募りスタートしました。当時は、皆生温泉も今のような姿ではなく、米子町にも料亭が少なく、米子周辺からのお客で持切りでした。*1

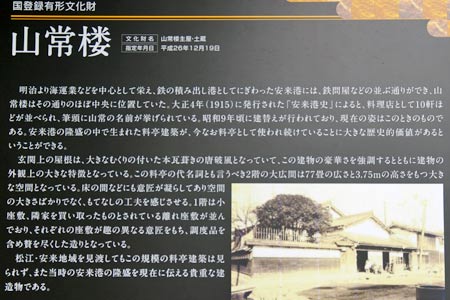

芸妓の全盛時代、検番は、安来検番、福島検番、二岡検番の三軒で、料理店の主なものは、山常、瓢家、飯島屋、森田菊助、たなべ、釜田屋、小浜、十神館、田中屋、立花屋、がありました。*2

現在の山常楼の建物は、昭和9年頃に建て替えが行われたときのもので、今なお料亭として使われ続けていることに大きな歴史的価値があります。(案内板より)

玄関付近。

今回は、松江(島根県松江市)の町並みを散歩します。

旧松江旅館は、新地遊廓の面影を残す建物で、国の登録有形文化財に指定されています。※1

前回(2017年)の散歩*1 のときはテナント募集中の状況でしたが、現在は料理屋の「巴庵」が入っています。

中庭と廊下。

風情のあるトイレのドア。

津和野の本町通り。観光客で賑わう通りです。

旅館のよしのや。

よしのやの裏には、料亭の松の家があって芸者が沢山いました。*1

現在の合同銀行の駐車場のところに路地があって、そこから料亭松の家に入ることができました。*1

松の家へは、本町通りの反対側(東側))の万町(よろず)通りからも入れました。万町は色町でもありました。*1

【参考文献】

*1 津和野の自然と歴史を守る会:つわぶき57号(2013.3)P.10

JR出雲市駅から一畑電車北松江線の大津町駅で下車した東側が、出雲大津町の町通りです。

参考文献

*1大正期の出雲には、検番(芸妓置屋)が今市(現在の出雲市中心街)に4軒、大津(現在の大津町)に5軒、古志に4軒あって、料亭などもあって、夜の社交も賑やかでした。*1

今市では、代官町、鑑町などに、料亭やカフェーが軒を並べました。

現在の代官町への入口付近には、ミドリ検番がありました。*1

高瀬川に近い八雲小路(写真右奥)付近には、木村検番がありました。*1

八雲小路には、旅館、銭湯、写真館、人力車、などがありました。(案内板より)

かつての赤線区域だった有楽町旅館街は、現在は「柿田旅館」「旅館ふじみ」2軒の旅館が営業中です。

出雲市商工案内*1 によると、塩治町新地と呼ばれた赤線街には、特殊喫茶店がありました。

昭和33年の売春防止法により、塩治町新地は、有楽町旅館街に生まれ変わりました。*2

売春防止法施行前後の「出雲市商工名鑑」*3*4を比較すると、旅館や下宿に転業していることを見て取ることができます。

休業中の旅館の建物。

旅館街の北側。奥行のある建物であることが解ります。

旅館街の東側にある稲荷神社。

参考文献

*1参考記事

JR天満駅南側。天神橋筋商店街の東側に大看板が見えます。

ホテルが建っています。

御入口。

24時間OKです。

参考文献

参考記事

天満市場の北側の商店が建ち並ぶ通り。

業務用スーパーの隣に、東洋ショー劇場の看板があります。

角に惣菜屋さんが入る建物が東京ショー劇場です。

入口。

参考文献

参考記事

今回は、茅野(長野県茅野市)の町並みと風俗を散歩します。

茅野の花街は、旧宮川村地域(現在の宮川町)と旧永明村地域(現在の仲町)にあって、芸妓の派遣先として、永明地域には、「世界」「新来」「真砂」「富士香」、上川橋向こうの宮川地域には、「角屋」「銀水」「二葉料理店」「苦楽園」「金泉料理店」などの料理屋・料亭がありました。花街があった諏訪の4地域(上諏訪、下諏訪、岡谷、茅野)の中でも茅野は、寒天製造業が最も盛んな地域で、茅野の花柳界が最も賑わう時期と寒天の製造時期が結びついていたことから、茅野の芸妓は、「寒天芸者」と呼ばれていました。*1

街灯の看板に「割烹世界」の看板が残っています。

割烹「新来」と思われる建物。

掲示されている案内図で、割烹「新来」の位置を確認できます。

【参考文献】

*1 谷岡優子:関西学院大学先端社会研究所紀要第12号「地方花柳界における〈芸〉と〈色〉-諏訪湖沿岸地域の事例-」P.33-P.34

参考文献

参考記事

岡谷の花街において、主な芸妓の派遣先は、小柳、寿々喜亭、信濃屋、みゆき、千成、鳥かつ、山せん、松風亭、などの料理屋、料亭でした。*1

岡元町の南側の通りに、現在も割烹料亭の寿々喜亭が営業中です。向かいには、信濃屋の建物が見えます。

ステンドグラスの装飾。

建物脇の路地。

【参考文献】

*1 谷岡優子:関西学院大学先端社会研究所紀要第12号「地方花柳界における〈芸〉と〈色〉-諏訪湖沿岸地域の事例-」P.34

参考文献

参考記事

昭和8年、岡元町が置屋指定地となってから、逐次置屋ができました。写真は、岡元町の東端の置屋「都」と思われる建物。*1

花街が衰退した後は、旅館みやこ荘に転業しました。*2

当時の屋号が残っています。

実際に置屋が増えてきた段階では、岡元町よりも岡元町と本通り(県道)の間の「新富町」に、多くの置屋が置かれました。東端から、喜仙、瓢家、富乃家、曙、吉住、芳野家、花房家、玉の家、北繁松が建ち並びました。*1

ハートのマークの装飾。

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.229,P.232「昭和前期の芸妓置屋等配置図」

*2 岡谷市下諏訪町住宅明細地図(1970)P.18

参考文献

参考記事

今回は、岡谷(長野県岡谷市)の町並みと風俗を散歩します。

岡谷の花街の誕生までには、幾多の屈折がありました。明治37年7月、平野村内の手塚茂太郎氏ほか20名から芸妓置屋営業免許指定地出願が出されましたが、風俗上害があり、反対する立場と、街発展上賛成という立場がぶつかりあい、長い間停滞していました。*1

昭和4年の昭和恐慌のとき、不況対策と結びつけ税収もあり、街の活性化にもつながると強調され、昭和8年12月、ついに県から許可が出され、平野村岡元町が芸妓置屋の指定地となりました。*1

岡元町は、現在の県道の新屋敷バス停留所から南側へ入ったところです。

現在小柳ビルがある場所には、小柳見番と置屋の嘉美野家がありました。*1

岡元町の西のはずれに位置する老舗のすき焼き店「美好」。

ここには、三好検番がありました。*1

【参考文献】

*1 区誌編集委員会:新屋敷区誌(新屋敷区,2008)P.229,P.232「昭和前期の芸妓置屋等配置図」

参考文献

参考記事

須坂の青木新道には、飲み屋街が形成されていて、青木新道からトテ馬車(人を乗せる馬車)が出ていました。1

青木新道は、かつて、赤線・青線地域で、7,8軒の店が並んでいました。1

現在の青木新道には、古びたスナックの建物が残っています。

青木新道の赤線・青線は、昭和32年の売春防止法の施行により廃止となりました。*1

うきよ小路の入口。

欄干に「浮世橋」彫られた石橋が残されています。

かつての用水の跡。

町屋の裏側を流れるので、「裏側用水」と呼ばれていました。(案内板より)

左側の欄干には、「うきよばし」、反対側には、「昭和二年六月」と彫られています。

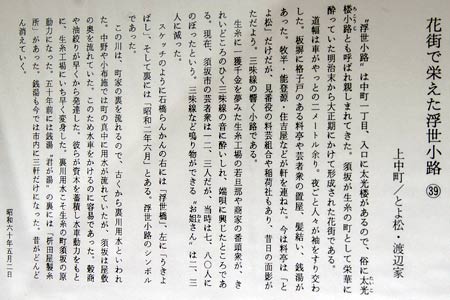

須坂の花街の全盛期は、昭和の初期のころで、上中町のうきよ小路沿いには、芸者衆を抱える置屋軒を連ねていました。戦後、昭和30年代は、戦後の花街の最盛期で、花街の芸者の名入りの手ぬぐいタオルが配られていました。戦時中に疎開してき富士通が電話器製造などで最盛期を迎えていたのもこの時期でした。*1

現在のうきよ小路は、、料亭「とよ松」の建物など、当時の小路の雰囲気が残されています。

うきよ小路の案内板。

須坂の芸者衆も昭和から平成に変わる頃には、徐々にその数が減り始め、長野からコンパニオンを呼ぶようにもなり、平成10年頃には、座敷に揚がる芸者は姿を消しました。

【参考文献】

*1 須坂市誌編さん室 編. 須坂市誌 第2巻 地誌・民俗編(須坂市,2014)P.492-494