今回は、熱海(静岡県熱海市)の町並みを散歩します。

熱海海岸に建つ「貫一お宮の像」。

貫一とお宮の別れの場面が描かれています。

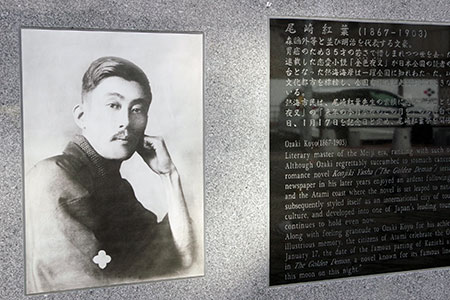

金色夜叉の碑。

尾崎紅葉は、森鴎外と並んで明治を代表する文豪です。金色夜叉が熱狂的支持を得て、その舞台となった熱海海岸は一躍全国に知れ渡りました(碑文より)。

今回は、熱海(静岡県熱海市)の町並みを散歩します。

熱海海岸に建つ「貫一お宮の像」。

貫一とお宮の別れの場面が描かれています。

金色夜叉の碑。

尾崎紅葉は、森鴎外と並んで明治を代表する文豪です。金色夜叉が熱狂的支持を得て、その舞台となった熱海海岸は一躍全国に知れ渡りました(碑文より)。

伊豆長岡駅から東へ約1.5km。世界遺産で国指定史跡の「韮山反射炉」があります。

反射炉とは、金属を溶かし大砲などを鋳造するための溶解炉。韮山反射炉は、実際に稼働した反射炉として国内で唯一現存するものです。*1

鋳台(鋳型)を置く場所。

24ポンドカノン砲。迫力があります。

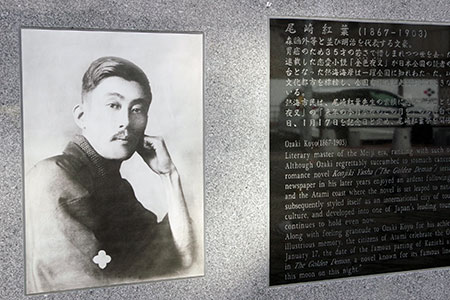

伊豆長岡の温泉街の北側にある㐂むら。

餃子専門店です。

メニューは餃子(大、中、小)のみ。

ビールと餃子(大)を注文。餃子は、おまんじゅうのような独特の形をしています。

温泉場出逢い通りの北側。

パチンコ後楽園※1 が看板が残る通りを南側へ進むと、円柱型のビルが建っています。

スナックやバーが入居しているビルです。

入口。

健康マッサージと書かれた看板。エステの文字が消されています。

県道伊豆長岡三津線の道路沿い。

スナックが点在しています。

看板建築のスナック。

奥まった場所にあるスナックらしき建物。

温泉場出逢い通りから、県道伊豆長岡三津線を西へ進むと、南へ入る路地があります。

中華「白扇」と書かれた味のある看板。

たからや遊技場。「ボットル」「シャテキ」。

美容院。

今回は、伊豆長岡(静岡県伊豆の国市)の町並みを散歩します。

古奈の西琳寺の前に建つあやめ湯。

看板に「共同湯」と書かれている通り、地元の人々が日常的に利用する公衆浴場です。

絶世の美女「あやめ御前」にちなんで、あやめ小路、あやめ湯と名付けられているのだと思います。

源泉かけ流しの温泉を楽しめます。

浴場の裏側。

今回は、伊豆長岡(静岡県伊豆の国市)の町並みを散歩します。

温泉街から源氏山公園へ向かう登り道の途中に、広場があります。

「菖蒲御前」の像。広場奥の壁面がくり抜かれた場所に安置されています。

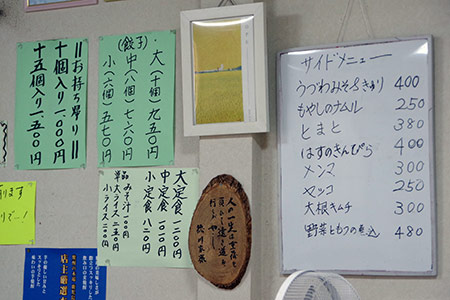

あやめ御前の案内板。かなり摩耗しています。

絶世の美女として誉れの高かったあやめ御前は、伊豆長岡の古奈の里におよそ800年前に生まれました。

滑河駅の北口にある椎名食堂。

名物は、利根川天然うなぎの「うな重」「うな丼」です。

最近、うな重は値上げされたようですが、それでも2,500円。ラーメンは350円です。

うな重とビールを注文。

今回は、成田(千葉県成田市)の町並みを散歩します。

出世開運稲荷大明神へ向かう参道。

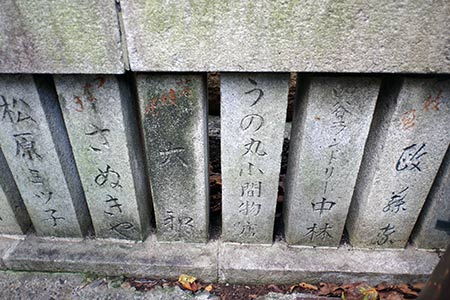

玉垣。

角海老の名があります。

台東区吉原京町と読めます。

富士山駅から西へ200mほどのところにある吉田うどんのふじや。

暖簾には、富士山牛玉印*1 が描かれています。

たくさんの芸能人などが訪れる名店です。

ビールと天ぷらうどんを注文。無料レンコンきんぴらは終わり次第終了です。

富士みち(本町通り)の途中。

金太郎製菓。

軒下に「菓子金太郎」の文字が見えます。

店舗の前面部分に、多数のホーロー看板が掲げられています。

富士吉田の上吉田地区は、富士山信仰の宿坊として発展し、今の御師の家が多く残っています(案内板:「上吉田御師宿坊の町並み」より)。

宿坊の入口には、このような石の門柱が建っています。

御師。

御師の家の中門。風格があります。

小室浅間神社(写真右奥の鳥居)の近く。

古い商店が建ち並びます。

レトロ電柱。

レトロ電柱は、数本並んでいます。

愛人の路地※1 を抜けて、さらに進むと目の前にコンクリートの建物が立ちはだかります。

モダンなデザイン。「フォーエバー」という名の店だったようです。

人魚の絵にSAUNAと書かれています。:

東側から。

新世界乾杯通りのゲート※1 から入り金寿司の脇を通り抜けると、「愛人」の看板。

その向こう側には迷路のような幅の狭い路地がクランク状になって続いています。

エアポート。Barセクシー。

クランク状の路地を反対方向から。

西裏通りを下っていくと、東側に「新世界乾杯通り」の入口の看板があります。

以前の「新世界通り」の看板※1 は、リニューアルされました。

入口看板を入ったすぐのところに建つ3階建ての木造建築。

伝統的な和風建築です。

金寿司。

今回は富士吉田(山梨県富士吉田市)の町並みを散歩します。

本町2丁目商店街からは富士山がよく見えます。

道路上に飛び出して撮影する人が後を絶ちません。

注意看板がたてられています。

本町2丁目交差点の北東側の角は、最も人気の高い撮影スポットになっているようです。ほとんどが外国人です。

本町7丁目の商店街にカラフルな看板建築の商店が連続する一画があります。

バイク関連の店。

店の入口に立つ警察官人形(上半身のみ)。

わずかに、唇の赤色が残っています。

島田市の本町7丁目の商店街。

黄色の事務機と白の美容室。

後ろから見ると、1階建ての看板建築であることが解ります。

駐車場の看板。

蓬莱橋から、北へ向かう通り。

雪印牛乳の牛乳箱。

「牛乳ビンも大切な資源です。お忘れなく受箱へ」

資源のことをコメントしている牛乳箱は珍しいです。

上蓋もきちんとしています。

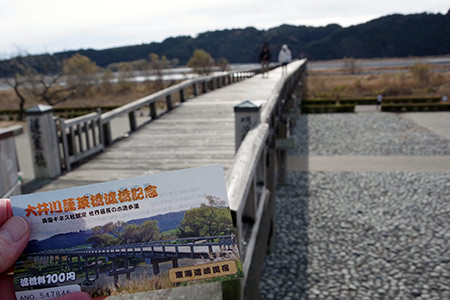

蓬莱橋は全国有数の茶園である牧之原台地の開墾のため、明治12(1879)年に架けられた農業用の橋です。大井川にかかる蓬莱橋は全長897.4mの木造歩道橋で、「世界一長い木造歩道橋」としてギネスブックに認定されています。*1

渡橋料は100円です。

橋の中ほど。島田大橋が見えます。

島田大橋から見た蓬莱橋。

今回は、島田(静岡県島田市)の町並みを散歩します。

島田市民病院(写真左奥)の道路を挟んだ向かい側(写真右)に「髪の塚」の碑があります。

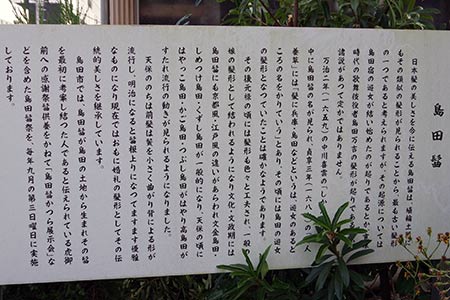

「髪の塚」の碑。案内板によると、島田髷に由来するもののようです。

島田髷は、江戸時代寛文年間に東海道島田宿の遊女たちの始めた髪型で、しめつけ島田、やつし島田、投(なげ)島田、小万、腰折、小枝(さえだ)、きりずみ、結び、とりあげ、文金、つぶし、かけおろし、いたこ、吉原など、島田の名を付した髷が、江戸時代全期を通じ行われました。*1

島田髷は、現在ではおもに婚礼の髪型としてその伝統的美しさを継承しています。また、島田市では、島田髷を最初に考案した虎御前への感謝祭髷供養をかねた「島田髷祭」が毎月9月の第三日曜日に開催されます。(案内板より)。

「髪の塚」の碑にあるお地蔵さん。

成田から成田線にのって2駅目の滑河駅前にある大橋屋食堂。

「御休」と書かれた看板。歴史を感じます。

店内は、座敷とテーブルの両方。広くてゆったりとできます。

天丼を注文。

今回は成田(千葉県成田市)の町並みを散歩します。

成田山新勝寺境内にある釈迦堂は、1858建立の国指定重要文化財です。*1

狛犬。

台座には「新吉原」の名が刻まれています。

吉原講。

三島駅の南側。三島市民文化会館の裏あたり。

建物と建物の間にゲートと屋根が設けられています。

飲食店が連なります。

南側のゲート。

三島市街の歓楽街の入口近くに「白雪プラザ」のゲートが建っています。

ゲートの上には、富士山をイメージしたと思われるオブジェがのっています。

白雪プラザの看板。

看板の裏側。

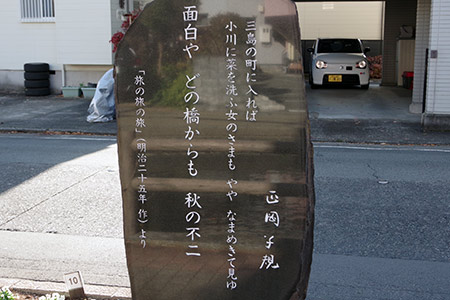

三島市街を流れる桜側沿いに、三島ゆかりの文学者たちの文学碑が並んでいます。

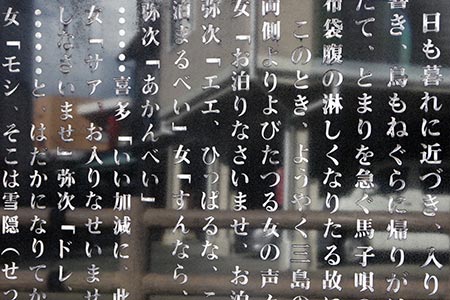

十返舎一九「東海道中膝栗毛」の文学碑。

三島の宿に着いたところで、客引きをする宿場女との会話が描かれています。

三島の宿へつくと、両側よりよびたつる女の声々……

女「お泊りなさいませ、お泊りなさいませ」

弥次「エエ、ひっぱるな、ここを放したら泊まるべい」

女「すんなら、サア、お泊り」

弥次「あかんべい」

正岡子規の旅行記「旅の旅の旅」より。

三島の町に入れば小川に菜を洗う女のさまもややなまめきて見ゆ。

東海道中膝栗毛

三島広小路駅近くにある中華料理の幸華。

店内には、ブルース・リーの写真とヌンチャクを持った武道家のイラスト。

チャーシューメンとビールを注文。

裏口。

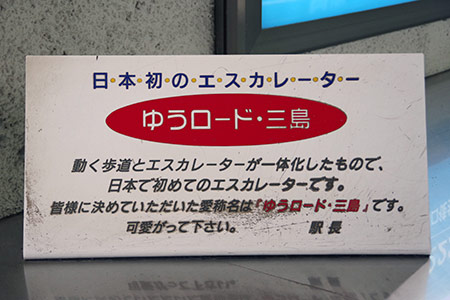

三島駅在来線ホームから新幹線ホームへ向かう通路にエスカレータが設置されています。

エスカレータは、途中で平坦(動く歩道)になり、その先で再びエスカレータになっています。

動く歩道とエスカレータが一体化した日本初のエスカレータで、「ゆうロード・三島」と名付けられました。

上から見た「ゆうロード・三島」。

今回は、三島(静岡県三島市)の町並みを散歩します。

三島駅の東海道線上りホームに立ち食いそばの「桃中軒」の店舗があります。

同じ桃中軒の沼津そば店とは異なり小型券売機はなく、店員さんに直接注文します。

三島そば店の特別メニューとして、三島コロッケ(三島市のご当地グルメ。箱根西麓でとれたメークインを使用*1)をのせた「コロッケそば」が食べれます。

コロッケは、店内で揚げるので、アツアツ・ホクホクです。

「温泉駅」バス停の裏側に古い木造の建物があります。

かつてのストリップ劇場の建物。

2階建ての木造建築。

「霧島劇場」の文字が残っています。

温泉場出逢い通りの南側。

「めん亭」のビル。

「お食事処麺めん亭」の看板。隣には」スナック「ブス」の看板。

皿うどんとビールを注文。

伊豆長岡温泉の中心街「温泉場出逢い通り」。

温泉街らしいレトロな建物が建ち並んでいます。

あけぼの遊技場。

温泉街につきものの射的場でしょうか。昔ながらの雰囲気を残しています。

南山荘は、明治40年頃に開業した旅館です。現在は休業している模様です。

この旅館を南山荘と名付けたのは北原白秋で、さらに、川端康成も大正の終わりから昭和にかけてたびたび滞在しました。著作「伊豆温泉旅行記」に宿の名前が登場します。*1

南山荘は。豪奢な迷路旅館で、渡り廊下を繋いでいけば一周できる構造になっています。*1

宇平橋は赤い欄干を太鼓橋のように沿わせた渡り廊下で、橋の名は、明治40年頃に南山荘を開業した創業者の名からとったそうです。*1

伊豆長岡温泉街の「温泉場出逢い通り」の北側。

「パチンコ甲子園」の看板があります。すでに店舗は無いようです。

看板の裏側。

裏側にはネオン管などの配線がされています。

伊豆長岡温泉の温泉街東側にある源氏山。

ハイキングコースになっています。

頂上の源氏山公園からは、温泉街を見渡せます。

葛城山(かつらぎやま)方面。

今回は、伊豆長岡(静岡県伊豆の国市)の町並みを散歩します。

伊豆長岡温泉の古奈地区。あやめ小路沿いに建つモダンな建物。

バーのような佇まい。

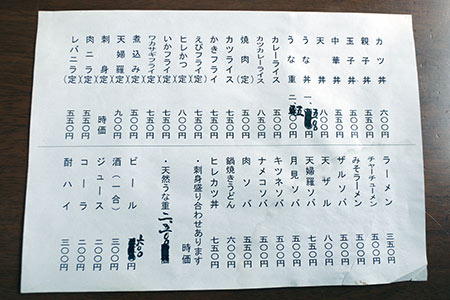

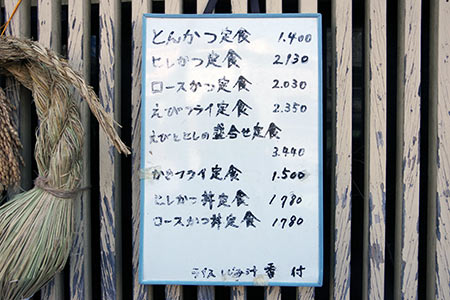

メニュー。

奇抜なデザインです。

清澄庭園の東にある「とんかつ常陸」。

落ち着いた佇まいです。

とんかつ中心のメニュー。

かつ重とビールを注文。

三好1丁目の成等院の隣に紀伊国屋文左衛門の墓と碑が建っています。

紀伊国屋文左衛門は、江戸時代の豪商で、大老柳沢吉保や勘定奉行荻原重秀と結び、巨額の富を得たと伝えられています。正徳(1711~16)の頃には家運が衰え、深川八幡一の鳥居付近に住み、そこで死去しました。*1

正面の碑の左奥にあるのが墓です。

現在の墓石は再建されたものです。「紀州みかん」の話や「紀文大尽」と呼ばれ豪遊した逸話が多数あります。*1

碑文には、「人のため蓄財に執着せず、永代橋の架設、清澄庭園の創始、深川八幡宮の神輿の奉納など幾多の貢献をなした。」とあります。

現在、墓域に立ち入ることはできません。

永代1丁目の交差点。

紀文稲荷の鳥居が並んでいます。

紀伊国屋文左衛門の屋敷は、現在のみずほ銀行深川支店のあたりにありました。付近一帯は運河が縦横に走り、ここに文左衛門の船蔵があり、航海の安全と商売の繁盛を祈ってこの地にお稲荷様が祀られていました(案内板より)。

元の境内は現在地より30m北西にありましたが、大和永代ビルディング(写真後ろ)建設に伴い現在の地に移転しました(案内板より)。

清住庭園東側共同ビルは、南側に一棟※1、北側にもう一棟があります。

南側※1 同様、1~2階部分のファザードが共通化されています。

音楽教室。

建物が向き合う部分。左側は外壁が再塗装されていますが、ファザードは共通です。

三好1丁目のマンションにある銭湯の辰巳湯。

新春から営業中です。

マンションの後方に銭湯が隣接されている構造です。

露天風呂、サウナ。

今回は、門前仲町(東京都江東区)の町並みを散歩します。

深川不動堂 (成田山東京別院)の東に隣接する深川公園に建つ石造燈明台。

日清戦争(1894~95)の勝利を記念して建立されました。*1

外壁には奉納者・奉納団体が刻まれた石版が359点貼られています。歌舞伎役者、芸能界、土木事業組合や東京石工組合、東京株式取引所などの実業界。また魚河岸、船頭、吉原・洲崎の遊廓や割烹料理屋などが見られ、深川不動堂が幅広い人々によって信仰されていたことがうかがえます。*1

東側。吉原京二「河内楼」、吉原京貳「枩尾張楼」などの名が見えます。

南側の下部。市川團十郎、尾上菊五郎など歌舞伎役者の名が見えます。

日清戦争(1894~95)の勝利を記念して建立された。明治28年12月に起工。同31年…

国道356号線(利根水郷ライン)沿いにある看板建築の呉服店。

隣には蔵があります。

2階部分には、紋章風の装飾。

斜めからみたファサード部分。

今回は、安食(あじき、千葉県印旛郡栄町)の町並みを散歩します。

大鷲神社にある魂生大明神。

五穀豊穣、縁結び、子授け、安産、夫婦和合の神で、延喜年間(西暦900年)今から千年位前、庶民の素朴な性神信仰が各地におこり、男根神、女陰神に心をこめて祈願しました(案内板より)。

大小さまざまな男根が安置されています。

中央の男根は、高さ2.5m、周囲2.3mの石製で、日本一の大きさです(案内板より)。

「小さな男根」を人知れず借りて大願成就の暁には同じ男根を作り、合わせて二体の男根を感謝の意をこめて奉納したということです(案内板より)。

沼津駅からバスに乗って黒瀬町で下車。100mほど東へ歩くと香貫山登山口です。

香貫山の頂上に展望はありません。

頂上近くの展望台からは、沼津市街を見渡せます。写真右奥は、愛鷹山。

南側には、沼津アルプスが連なっています。

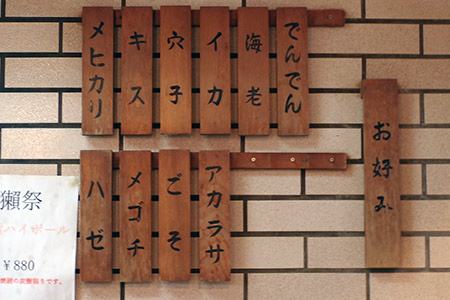

天ぷら専門店の魚ぶん。

創業は明治37年です。

ごそ(ハシキンメ)、でんでん(オオメハタ)、など、地魚が充実しています。

地魚の天丼を注文。本日は、ごそ、でんでん、アカメゴチ、などです。

沼津駅の南側の大手町2丁目。

奇跡的に残っている横丁があります。

L字型になった路地の両脇。

スナックなど、飲み屋が並んでいます。

高島町の味好小路※1 の反対側にある中央小路。

奥行のある建物です。

裏側に入口。

裏側の通路で味好小路の裏口などに続いています。

高島町の大通り沿いに建つ味好小路。

1階の飲食街の入口。

現在は休業中です。

建物の裏側。

沼津駅北口の高島町は、飲食店が集中しているエリアです。

法善寺横丁。大阪の飲み屋横丁と同名です。

建物と建物の間が飲み屋横丁になっています。

東側のアーケード風の通路。

沼津駅南側の繁華街の十五番街。

かつて、この付近にあった十五番街のゲート※1 は、現在は撤去されています。

祇園小路は現在も健在です。

レトロな雰囲気が漂う小路。

小路の向こう側はJR沼津駅(写真奥)です。

今回は沼津(静岡県沼津市)の町並みを散歩します。

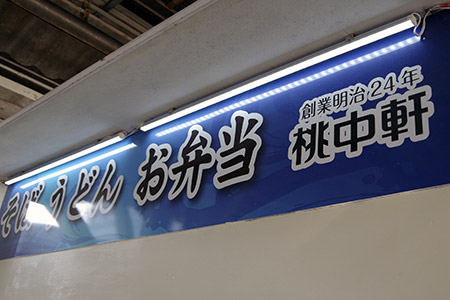

JR沼津駅の在来線ホームにある駅そばの「桃中軒」。

創業明治24年の老舗です。

自動販売機が設置してあって、ここで食券を買います。

「山菜そば」に「たまご」と「きつね」をトッピング。

陽運寺(於岩稲荷)のすぐ近くに於岩稲荷田宮神社があります。

「お岩」は江戸時代の初期、江戸の四谷左門町で健気(けなげな)一生を送った女性のことで、家計を支えるため商家に奉公に出、田宮家の庭にある屋敷神を信仰したおかげで蓄えも増え、田宮家を支えました。この話はたちまち評判になり人々は屋敷神を「お岩稲荷」と呼んで信仰しました。*1

つまり実在の「お岩」は貞女の鑑だったわけです。

お岩が亡くなってから200年後の江戸後期。「お岩」を使って歌舞伎にすれば大当たり間違いないと見当をつけた鶴屋南北は、虚実取り混ぜて創作し、お岩の怨霊(おんりょう)劇「東海道四谷怪談」が出来上がりました。*1

9代目田宮房。

渋谷三業料亭組合、歌舞伎座、明治座などの名が刻まれています。

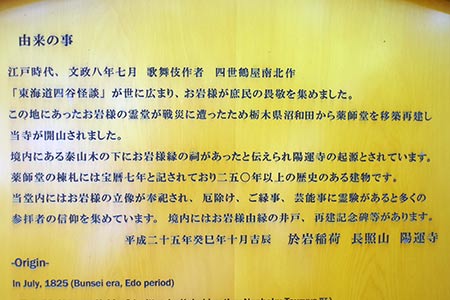

荒木町にある陽運寺。「東海道四谷怪談」で有名なお岩様をお祀りしていることから「於岩稲荷(おいわいなり)」とも呼ばれています。堂内にはお岩様の立像が奉祀され、再建記念碑が建っています。*1

江戸時代、文政八年七月、歌舞伎作者 四世鶴屋南北作「東海道四谷怪談」が世に広まり、お岩様が庶民の畏敬を集めました。*1

境内にはお岩様由縁の井戸があります。*1

陽運寺は、「えんすび」の寺としても知られています。

荒木町の車力門通り。居酒屋やスナックが建ち並びます。

1階部分はコンクリートブロックで装飾されています。

上部は穴あきブロックが配置されています。

「三つ山」の穴あきブロック。最もポピュラーなデザインです。

荒木町の千葉坂は、伍番館坂※1 と並ぶ美しい石畳の坂です。

伍番館坂と同様、坂道の途中にレトロ電柱が建っています。

石畳には、レトロ電柱が似合います。

電柱の蓋の部分には、「山洋コンクリート」の名が刻まれています。

荒木町のすり鉢地形の北側に位置する「登れずの階段」。このあたりには、元料亭の春本坂がありました。*1

急な階段が続きます。

美しい石段と石垣。

坂を登り切ったあたり。

今回は、荒木町(東京都新宿区)の町並みを散歩します。

かつての四谷三業地の中心部に建つ金丸稲荷神社。

四谷三業組合寄進の玉垣。

芸妓屋の名前もあります。

金丸稲荷神社は、昭和20年の東京大空襲の際に被災しましたが、昭和27年11月に再建されましたが、その後敷地整理のため、昭和50年4月、町内の有志及び四谷三業組合の寄進により、現在の場所に再興されました(碑文より)。

相模湖公園※1 にある清水亭。

わかさぎなど、川魚料理が名物です。

この日は天気がよく温かい1日でした。

あゆ塩焼定食を注文。

相模湖の南側にある石老山。石老山の登山道までは、バスで行くことができます。

樹林の中の登り。

石老山頂上。展望はありません。

帰り道。大明神展望台から。相模湖と陣馬山※1 方面を見渡すことができます。

今回は、相模湖(神奈川県相模原市緑区)の町並みを散歩します。石老山の近くにある正覚寺。

案内板によると、「男女性器神像もある。」と書かれています。

道祖神。

形状から推測すると女性器像でしょうか。

倒れていまっていますが、こちらが男性器像でしょうか。

青梅市街の北側に位置する青梅丘陵は、身近なハイキングコースです。

青梅丘陵からは、青梅の市街を見渡すことができます。

梅岩寺方面への下山路が分岐するあたり。

整備された道が続きます。

青梅駅の西側の仲町にある英稲荷神社。境内には古い玉垣が残されています。

「本町 梅月」と刻まれた玉垣。青梅の三業は、本町の中通りにありました。

主な料亭には、若狭屋、坂上、梅月(ばいげつ)、青梅館(以上旅館兼業)、辻亀、魚久(うおぎゅう)、森田屋、壽々喜家(すずきや)、和田市(わだいち)等がありました。*1

「本町 魚久家」と読めそうです。

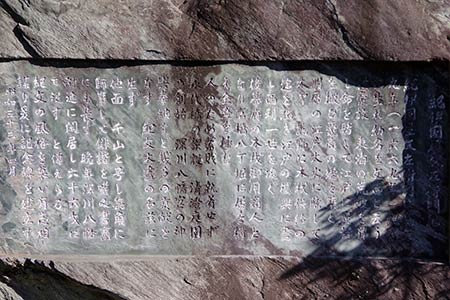

石に刻まれた青梅の歴史です。

旧青梅街道の商店街の間坂屋紙店で、昭和レトロ商品博物館※1 の特別展が開催されています。

昭和40年代の商店街の展示。

ジオラマ再現された昭和40年頃の青梅駅前付近。

長崎屋※2 は、断トツの高さのビルだったようです。

津雲邸の建物は昭和初期から戦後にかけて衆議院議員だった津雲國利が昭和6年から昭和9年にかけ建造した邸宅です。純和風建築でありながら近代的な要素を持ち、また欄間や天井などに装飾を持つ贅を尽くした建築物です。2020年、登録有形文化財となりました。*1

1階の広間。天井は屋久杉です。

木賊の天井。

豪華な2階の大広間。

前回(2016年)も訪れた昭和レトロ商品博物館※1。

1階には、映画看板師、久保板観の作品など、昭和のB級文化の宝物が、大量に展示されています。

レトロ電柱も展示されています。

山口百恵の等身大パネルとフジカラーCMの垂れ幕。

雪印のアイスクリームボックス。

旧青梅街道沿いにある昭和幻燈館。

入口を入ると、昭和のアイドルのブロマイドがぎっしり。

猫が主役の展示です。

昭和の夜の街のジオラマ。

今回は、青梅(東京都青梅市)の町並みを散歩します。

青梅駅前の仲通り商店街にあるスナック。

歌声スナックです。

懐かしの昭和の店。歌声は元気の元。

入口脇に「戦前戦後の昭和の映像」。

八ッ沢発電所の頂上の東隣にある蚕種石社。

蚕種石社は、発電所の山頂に鎮座します。毎年4月14日。参道に百八灯の野火を燃やす祭事が行われます。

頂上の祠。

発電所の貯水槽(重要文化財)※1*1 を見下ろすことができます。

上野原駅から、帝京科学大学へ向かう道の途中。山の斜面に八ツ沢発電所の巨大な鉄管が見えます。

八ツ沢発電所施設は、東京電力の前身の東京電燈株式会社が建設したもので、明治43年に着工。大正3年の大野調整池の完成をもって全体が竣工しました。*1

頂上部分にある貯水槽は、重要文化財に指定されています。

鉄管の脇には、登山道があって、間近で見ることができます。

巨大な鉄管。

八ツ沢発電所施設は、桂川にほぼ平行して東西に延びる水路式発電所施設である。…

上野原駅近くの住宅街。

サンヨーの電器店。

「サンヨー薔薇チェーン」は、三洋電機の製品を取り扱っていた地域電器店チェーンです。当時は、日立、ナショナルなど、電器メーカー系の地域チェーン店がありました。※1※2

全自動洗濯機、冷凍冷蔵庫。

上野原の甲州街道沿いにある十五夜本店。老舗寿司店です。

寿司、うなぎなど。

歴史を感じる店内。

かつ丼とビールを注文。

上野原の国道20号線を西へ進むと、旧甲州街道と県道33号(上野原あきる野)線に分岐する三差路があります。

旧甲州街道を進むとさらにY字路になっていて、そこに商店の建物が建っています。

3階建てのトタン建築です。

「日糧パン」と「雪印牛乳」の看板。パンと牛乳を扱う商店だったようです。

南側から。

甲州街道沿いに、「三井屋」屋号の残る建物が建っています。

玄関部分に牛乳箱。

保存状態の良い明治牛乳の牛乳箱です。

明治チーズ。

甲州街道旧上野原宿の東側に映画館「大正館」の建物が残されています。昭和63年まで現役であったが、現在は倉庫となっています。*1

木造2階建、下見板張り(横に長い板材を階段状に重ねる工法)の建築ですが、ファサードはモルタル塗りです。*1

大正館は、大正元年(1912)に建設されました。当初は、映画のほか、講談、浪花節、落語、義太夫、びわ歌などの演芸も行われました。まだトーキーのない時代のため、スクリーンの横手で弁士が映画説明をし、楽団によって映画音楽が演奏されました。*2

映画館の入口。

今回は、上野原(山梨県上野原市)の町並みを散歩します。

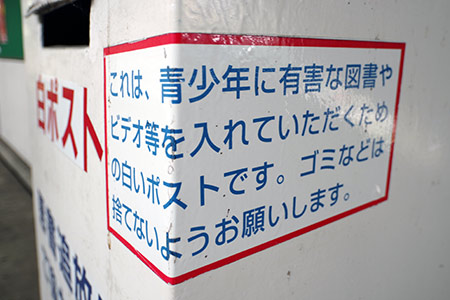

上野原駅の跨線橋に3つのポストが並んでいます。郵便ポスト、図書館返却ポスト、。。。。

そして、白ポストです。

伸びよう、伸ばそう、青少年。

「ゴミなどは捨てないようにお願いします。」

陣馬山からの帰り道※1。陣谷温泉に立ち寄ります。

山奥にある秘湯には、遠方からやっているお客さんもいます。

旅館ですが、日帰り入浴もできます。

源泉かけ流しの檜風呂です。

藤野駅から、徒歩約30分(バスもあります)行くと、陣馬山の登山口です。

陣馬山は、奥高尾縦走路の西端に位置し、標高855mです。

一の尾根の樹林の中を登っていきます。陣馬山へは、約100分です。

陣馬山頂上へ到着。

帰りは、奈良子尾根から、陣馬の湯を経て藤野駅へ向かいます。

JR藤野駅から北へ陣馬山方面へ向かう道の途中に、江戸時代からの住宅の建物が残っています。

遠藤家住宅は、国登録有形文化財に指定されています(案内板より)。

佐々木家住宅。

森川家住宅。慶応年間の頃の建築と伝えられています(案内板より)。

石井家住宅。宝永4年(1707)年に建てられた大型の民家で、国の重要文化財に指定されています(案内板より)。

今回は、藤野(神奈川県相模原市緑区)の町並みを散歩します。

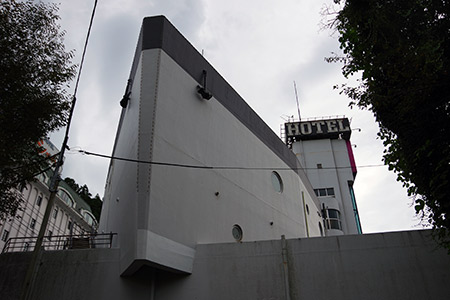

JR相模湖駅から続く国道20号線のトンネルの入口脇に残る「相模湖A館ローヤル」の看板。

その先には、休業中の巨大ホテルの建物がそびえたっています。

西側から見た「ホテルローヤル」。

相模湖からの遠望。

相模湖にかかる勝瀬端橋を渡った向こう側に、リゾートホテルが建っています。

建物の側面には丸窓が並んでいて、船の雰囲気を醸し出しています。

船の船首部分。

6~7階建てはありそうな建築です。

JR相模湖駅から相模湖沿いに西へ進みまます。

「昔ながらの中華そば」の「見晴らしドライブイン」。

窓から外を眺めていると落ち着きます。

タンメン(大盛)を注文。

相模湖駅から南へ徒歩で約10分。

相模川に面した相模湖公園があります。

ボート乗り場。

ボート乗り場の建物は、レトロなゲームセンターになっています。

メロディショット。

今回は相模湖(神奈川県相模原市緑区)の町並みを散歩します。

相模湖駅を下車すると、目の前に「ようこそ相模湖」と書かれた大きなゲートが建っています。

そのゲートの隣。いかりやレストン「デミタス」。

2階の窓際の席から。

オムライスを注文¥。

甲府市中央4丁目にある魚そう本店。

甲府の寿司屋は師弟関係でいくつかの系統があり、魚そう本店の初代小澤創吉は、大黒すし(創業明治11年、平成27年閉店(城東一丁目))で修業を積みました。*1

魚そう本店の創業は明治30年。現在では魚そう北口分店 ※1 など、多くの分店があります。

店内はテーブル席が中心ですが、小上がりもあります。

にぎりを注文。魚そう北口分店のほぼ同じくらいのビッグサイズでです。甘めのタレが塗られている点は「甲州にぎり」の特徴を備えています。が、本店の場合は一貫の握りが食べやすいように半分の大きさに切り揃えられています。

明治30年創業の魚そうの寿司は大きな握りや太巻きの形に江戸時代の雰囲気を伝え…

甲府駅の北口。

明治30年創業の魚そうの寿司は大きな握りや太巻きの形に江戸時代の雰囲気を伝えていることでよく知られています。*1

カウンター席とテーブル席、両方あります。

握りを注文。伝統の「甲州にぎり」です。通常の2貫分ある大きなサイズ(一口で頬張るのがやっと)で、少し甘めのたれが塗られています。

明治30年創業の魚そうの寿司は大きな握りや太巻きの形に江戸時代の雰囲気を伝え…

甲府駅の北側の山の手通り沿い。山彦旅館の看板。

路地を一本入ったところにある山彦旅館。

現在は休業しているようです。

東側から見ると、規模の大きな旅館であることが解ります。

裏春日通りと銀座通りのアーケードが交差するあたり。

ビデオ・パートナー ムサシ。

ムサシ建物の裏側は駐車場になっています。

その左側は、銀座通りのアーケードの裏側です。

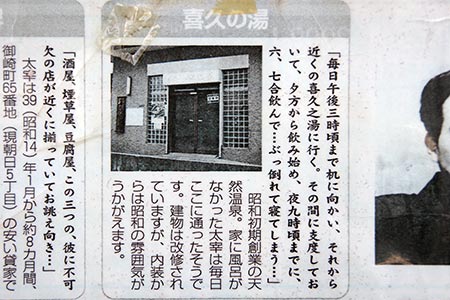

甲府市の朝日5丁目にある銭湯の喜久之湯温泉。

太宰治も通った名湯です。

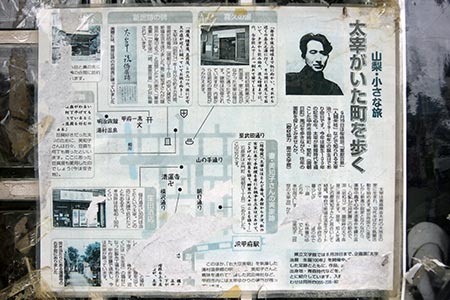

「太宰がいた町を歩く」と題した記事が掲載されています。

「毎日午後三時頃まで机に向かい、それから近くの喜久之湯に行く。その間に支度しておいて、夕方から飲み始め、夜九時頃までに、六、七合飲んで。。。ぶっ倒れてしまう。。。」

甲府駅北側の朝日5丁目。

大きなコンクリートの塊。

四つ足の箱が横倒しになっている状態です。

上側には蓋が付いています。ゴミ箱が横倒しの状態で置かれていることが解ります。

今回は、甲府(山梨県甲府市)の町並みを散歩します。

甲府駅の北側にある玄法院には、新柳町遊廓の遺構が残されています。そのうちの一つが手水石※1 ですが、もうひとつ、本堂前の石灯籠に芸妓が寄進したと思われる石の台座が残されています。

台座には、「芸妓中」と刻まれています。

新柳町の芸妓屋と芸者と思われる名前が刻まれています。

新柳町は、遊廓と芸者屋が混在していました。明治28年(1895年)の「新柳町明細地図」には芸者屋「森田」の名が記されています。*1

石灯籠の上部には、昭和廿八年と記されています。台座部分と灯籠部分は、石の風化の具合が異なって見えるので、別の時代のものかもしれません。

1774(安政3)年以降、徳川幕府は期間を限って甲府柳町一丁目(中央四丁目)の…

仲通りをぬけた角に建つスミレ写真館。

スミレ写真館に寿々喜家※1 所蔵の写真が展示されています。

花街があった頃の写真が展示されています。(仲通りレトロギャラリー。)

昭和50年代頃までの青梅駅周辺は、西多摩きっての商業都市として活気にあふれ、三業通りと仲通りの2本の通りは、ひと味もふた味も違った特色を持つ、青梅で一番の商店街でした(案内文より)。

当時の写真。

今回は、青梅(東京都青梅市)の町並みを散歩します。

旧青梅街道から1本北へ入った仲通りは、花街だった頃の名残のある寿々喜家があります。

寿々喜家は、「全国花街めぐり」で、「三層楼で洋食を兼ねている。」と紹介されています。*1

店内には、昔のアルバムなどの貴重な資料も置かれていて、花街だった頃の様子を知ることができます。

うな重の竹(ハーフサイズ)と日本酒を注文。

吉野橋の東側の国道20号線沿い。

中華料理の「福龍」。藤野周辺は、食堂が比較的少ないので、貴重な存在です。

出前もやっています。

天津丼とビールを注文。

旧吉野宿の北側の斜面を登ったところ。

「戸田医師の碑」が建っています。

医療関係では無医に苦しむ地方が多いにもかかわらず、明治の時代に、戸田医師、倉田医師の二名の医者が開業して吉野宿並びに近隣の保健の維持にあたっていました。吉野という宿場がいかに隆盛を極めていたかを立証するものです。*1

「明治三十一年」と読めます。

吉野宿の盛大さを物語る一面として、遊廓があったことが挙げられます。揚屋が2軒あり、交娼の検疫所が設けられ、週一度ずつの検疫が義務付けられていて、与瀬の吉川という医師が出張してこれに当たりました。*1

P.7

警備と医療関係の業

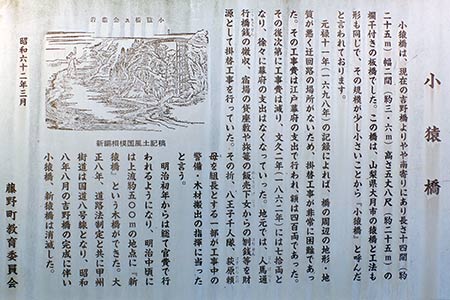

「吉野宿町並復元模型」で復元されていた小猿橋※1 は、現存せず、現在、沢井川には、吉野橋が架かっています。

橋の東詰には、案内板が建っています。

小猿橋は、現在の吉野橋よりやや南寄りにあって、山梨県大月市の猿橋と工法が同じで、それよりも少し小さいことから小猿橋と呼ばれました。宿場の遊廓や飯盛り女からの刎銭(はねせん)等を財源として掛替工事を行っていました(案内板より)。

小猿橋があったと思われるあたり。

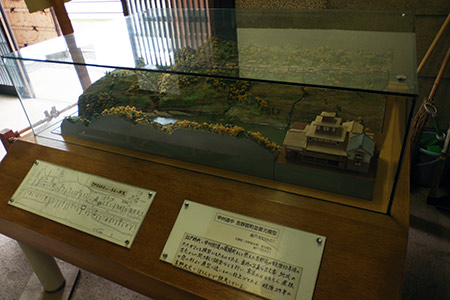

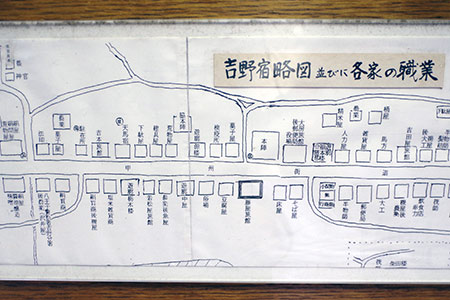

博物館「吉野宿ふじや」に、「吉野宿町並復元模型」が展示されています。

江戸時代に甲州街道の宿場町として栄えた吉野宿の明治10年頃のたたずまいを模型にしたものです(案内板より)。*1

本陣、脇本陣、旅館(藤屋、若松屋、吉本、吉田屋)

遊廓(栃木楼、中屋、源楼、福本楼、紅葉(かえで?)楼)、商店などの家並みが復元されています。

江戸時代、宿場吉野宿の街道筋に、かいで、常磐、中島、とちぎ、という4軒の飯盛旅籠が点在していましたが、明治29年に大火事があり、その後、飯盛旅籠は新地に集められました。吉野遊廓は、3軒の妓楼(柴田楼、中島楼、常磐楼)と3軒の茶屋(揚屋)があり、交通が発達するにつれ、遠く東京方面からの遊客もみえ、明治、大正、昭和の初期にかけて繁栄しました。*2

模型の左側(吉野宿の西側)には、沢井川を渡るための橋がかけられています。

吉野宿の場合は川に橋を架けるために(ということを名目に)飯盛旅籠の設置を願い出ました。*3

吉野宿本陣五層楼の復元模型。

本陣

脇本陣

旅館(藤屋、若松屋、吉本、吉田屋)

遊廓(栃木楼、中屋…

もともと、宿場女郎(飯盛女)は、宿場を旅人に素通りされたのでは、土地に金が…

慶応元年(1865)5月、幕府は長州征伐の費用として5000両の御用金を布田五宿(…

今回は、藤野(神奈川県相模原市緑区)の町並みを散歩します。

JR藤野駅から東へ1km。沢井川をの向こう側は、吉野宿があった場所です。

ここに、かつてのの旅館「藤屋」の建物を活用した郷土資料館「吉野宿ふじや」が建っています。

「藤屋」は、明治29年12月29日の吉野大火まで、旅館業に従事していましたが、再建後は旅館業でなく農業に専念しました。2階は当初から蚕室としての使用目的につられました。

館内には、当時の街道の写真が展示されています。

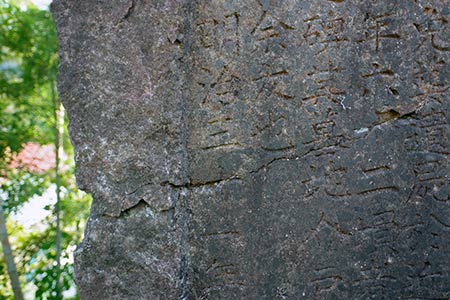

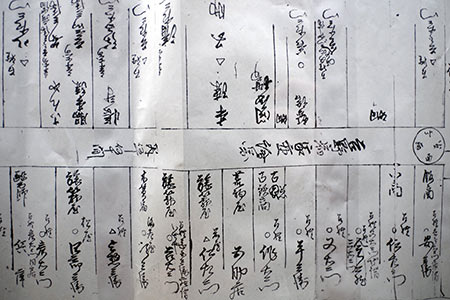

吉野宿の街道の様子を記した古文書。

大房家は明治29年12月29日の吉野大火まで「藤屋」の屋号で旅館業に従事していた…