今回は、西船橋(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。西船橋駅前の通りは、予備校の大きなビル、大型の娯楽ビル※1(写真左側)など多彩な顔ぶれです。

交差点の角を曲がったところ。雀荘が入っている雑居ビル※2です。最近は女流棋士が増えているようです。

店の前に多数の写真が張り出されています。

3が雀荘、4Fが風俗店受付です。

今回は、西船橋(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。西船橋駅前の通りは、予備校の大きなビル、大型の娯楽ビル※1(写真左側)など多彩な顔ぶれです。

交差点の角を曲がったところ。雀荘が入っている雑居ビル※2です。最近は女流棋士が増えているようです。

店の前に多数の写真が張り出されています。

3が雀荘、4Fが風俗店受付です。

歌舞伎町の北側にある新宿「バッティングセンター」。

1978年に開業しました。*1

入口。

長嶋茂雄と思われる絵看板。

最近は、ストレス発散の場として利用されているようです。

西池袋に建つロサ会館は、昭和43年に竣工した娯楽ビルです。*1

ロサはスペイン語で「薔薇」という意味です。*1

開業当初、1階にゲームセンター、5階までほぼ飲食店で埋まり、6階と7階に池袋ロサボウルが運営されました。*1

開業当時、四階以下は亀甲型のアルキャストパネルを使用し、ゴールド・シルバー・アイボリー系を主調とし、娯楽センターにふさわしい派手さと豪華さを表現しました。その後、1989年、ロサンゼルスのピンク色の建物に感銘を受けた現社長の伊部季顕が、ピンク色に染めようと発想し、現在に至っています。*1

浅草橋駅北側の路地。閑静な住宅街です。

老舗の女装サロン「エリザベス」。

ビルの外観。

営業中の看板。

日本橋は、近隣にオフィス街が多いためでしょうか。とにかく雀荘の多さは群を抜いています。

レトロな看板。

空卓/満卓の看板。ホテルのようです。

狭い路地の奥にある麻雀クラブ。

小岩駅南口の商店街「フラワーロード」を南下し五差路を左に折れます。

電柱には「日活」の文字。

かつて、この場所には、日活の映画館がありました。1968年頃までは、日活の名を冠し、その後はスカラ座と改名しました。

南小岩コミュニティ会館、全景

今回は、小岩(東京都江戸川区)の町並みを散歩します。

JR小岩駅改札口にある栃錦像。昭和の大横綱です。

右手や両膝の内側あたりは、多くの人に触されて金色に輝いています。

お尻もピカピカです。

乳首も。

目黒不動尊の南側に、風情のある店舗が連なる「目黒不動商店街」があります。

店舗の前には、懐かしい遊具が設置されています。

郵便バイク。

黄色の新幹線(ドクターイエロー)。

池上本門寺の大堂の裏側を横切る坂道(紅葉坂)をさらに東を進むと、高台に池上本門寺の墓地があります。ここには古今東西の多数の有名人が眠ります。

力道山は、戦後、まだテレビが普及段階だった頃のヒーローです。

力道山は、昭和25年(1950)、親方との感情のもつれが原因で大相撲の関脇を廃業。新田新作(新田建設社長のちの明治座社長)※1 のもとで働きますが、同年の秋、銀座ナイトクラブ「銀馬車」でハロルド坂田と出会ったことをきっかにプロレスに転身しました。*1

1963年12月8日、赤坂の高級ナイトクラブ「ニューラテンクォーター」大日本興行(現住吉一家小林会)の組員であった村田勝志と口論になり、村田に登山ナイフで腹部を刺され、これが原因で悪化。12月15日に化膿性腹膜炎で死去しました。*2

蒲田駅前の東急プラザ蒲田店には、屋上遊園地があります。

蒲田に屋上遊園地が出来たのは1968年。開園当初から観覧車が営業していました。その後2014年に、「かまたえん」としてリニューアルオープンしました(案内板より)。

観覧車からの眺め。以前と比べ遊具が少なくなりましたが、蒲田の憩いの場として営業中です。

観覧車の頂上付近からの遠望。

吉原の土手通り。

いろは会商店街の入口付近に、数年前、あしたのジョー像が設置されました。

顔には絆創膏。

ライバルの力石が見せた「両手ぶらり戦法」は衝撃的でした。

今回は、神保町の町並みを散歩します。

神保町シアターは、古い邦画を中心に、上映している映画館です。

今月は、「女たちの街」と題し、色街、花街、ネオン街の名作17作が上映されています。

今回、鑑賞したのは、「赤坂の姉妹 夜の肌」川島雄三監督の昭和35年の作品です。

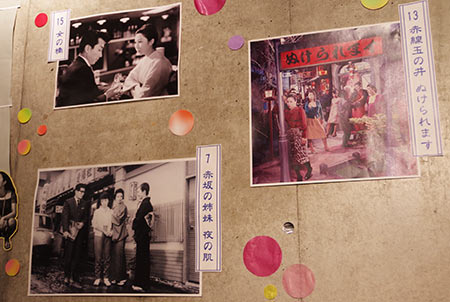

館内の壁面。

JR御茶ノ水駅の北側の外堀通り。神田川沿いに建ち並ぶ4階建ての建物※1 の裏側にあたります。

「玉台家具製作所」の木製の文字看板。昔は、ビリヤード台のことを「玉台」呼んでいたようです。

創業50年の老舗ビリヤード場です。*1

カラフルな看板。

市川駅前のアイ・リンクタウン展望施設は無料の展望施設です。*1

駅前からも見える※1 高層マンションの45階にあります。

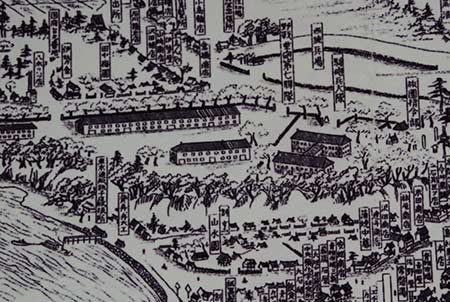

展望施設のフロアに「昭和3年の市川町全景」が掲示されています。

明治18年に国府台に陸軍教導団が移転し、市川の町の発展の契機となりました。古地図には、導団が廃止されたあとに駐屯した陸軍の野戦重砲大7連隊の名が見えます。*2

市川の花柳界は戦前まで、夜の社交場、文化サロンとして賑わいました。*3

古地図には、料理屋の栃木屋、大松の名があります。

P.22-P.29

『県内にひとつとなった見番』

市川の花柳界は戦前まで、夜の…

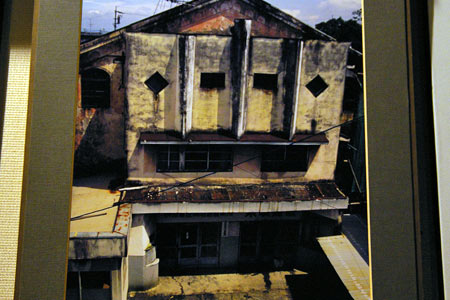

今治市街の歓楽街、共栄町に残る今治ラヂウム温泉本館。その特異な外観の建物は、今治で戦前より残るランドマーク的な存在です。*1

ホテルと温泉が一体となった娯楽施設です。現在は閉館している模様です。

レンガ造りの煙突。

売店。

今回は、多度津(たどつ、香川県仲多度郡多度津)の町並みを散歩します。

多度津町立資料館には、多度津にゆかりのある文化財等の資料が収集されています。*1

「多度津のくらし」の展示コーナー

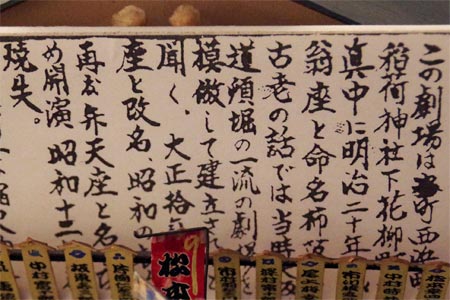

芝居小屋翁座の模型。

解説文によると、翁座は、西浜の稲荷神社下の花柳町の真ん中にあって、道頓堀の一流の劇場を模倣して建立されたそうです。

明治37,8年頃の市街図には、正一位稲荷大明神の下(妙應寺の西)に翁座の記載があります。*2

福生駅から東福生駅へ向かう五差路。

交差点の角には、かつて横田トルコがありました。現在は駐車場になっています。

1970年の住宅地図*1 によると、横田トルコには、「トルコレストラン」が併設されていました。

横田トルコの西隣には、横田ニューゲストホテルがありました。*1

西武新宿線東伏見駅の西隣の柳沢(やぎさわ)駅の商店街にのレトロなパチンコ店。

モダンなデザインの建物です。

建物の裏側へ回ると駐車場からの出入口。

777ののネオン看板。

昭和初期、太閤通りの南側の現在のNTT西日本中村ビルと中村郵便局がある場所に、総合レジャーランドの「名古屋花壇」がありました。*1

名古屋花壇(中村温泉パラダイス)は、昭和3年(1928年)に開設された遊園地で、舞台付き大食堂、遊技施設などの大規模建物と、屋外の遊園地、花壇などが設置されていました。*2

昭和4年(1929年)の世界大恐慌の影響で廃園に追い込まれました。*2

跡地は昭和12年(1937年)に中村区の仮庁舎になり、現在は中村郵便局 になっています。*2

大垣市郭町にある大垣城。名実ともに城下町大垣のシンボルです。

その大垣城の前にビリヤード場のエグロ会館があります。

1階には、ビリヤードエグロの看板。

「玉突」。

今回は、金津園(岐阜県岐阜市)の町並みを散歩します。岐阜駅前から見える高層マンションの「岐阜シティ・タワー」。

現代の岐阜市を象徴するランドマーク的存在です。*1

最上階の43階スカイラウンジ(地上152メートル)には、無料展望室が設けられています*1

展望室へのエレベータ搭乗口。

展望室から見えるのは、駅北側の岐阜市街や金華山で、南側はレストランになっているため、南側の展望を望むことはできません。が、わずかに金津園の一部を見下ろすことができます。

十和田市稲生町の繁華街。道路沿いにレトロなパチンコ店。

同じビルにスナックや飲食店も同居しています。

ビルの2階は、「三十番街」という飲食街になっています。

1951年創業。

今回は、石巻(宮城県石巻市)の町並みと風俗を散歩します。

石巻の中瀬(なかぜ)は、北上川河口にある中州で、石巻全体のイメージを形づくっています。

西内海橋から住吉町方面(北側)の遠望。かつては、このあたりに、川に張り出したテラスを持つ中瀬の割烹「観月」が営業していて、絶好の観覧場所でした。*1

住吉公園付近から見た中瀬。

現在、中洲には、石ノ森萬画館が建設されています。

原ノ町市街の中心部。大町1丁目にある映画館の朝日座。2014年に、国登録有形文化財となりました。

レトロな外観。

旭座は、大正12年、芝居小屋兼常設活動写真小屋として「旭座」が開館しました。落成時、坂東勝三郎、中村翫十郎の一座により「旭座舞台開き」が盛大に行われ、娯楽の殿堂としての幕が上がりました。(案内板より)

入口付近。

弘前の鍛冶町の歓楽街の南側の桶屋町。このあたりにくると、歓楽街的雰囲気は少し薄まります。

ピンク色建物。目立ちます。

成人映画館の「テアトル弘前」。

映画館の入口付近。

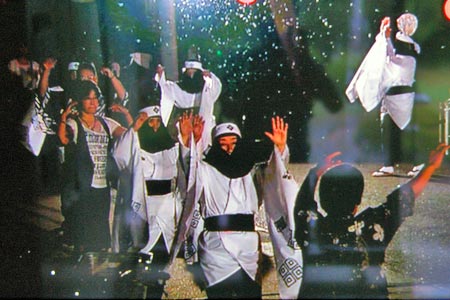

毎年8月は、津和野踊りの季節です。

津和野コミュニティーセンター(津和野公民館)内には、盆踊りに関する展示があります。

鴎外の自伝的小説「ヰタ・セクスアリス」の中でも津和野踊りの様子が描かれています。

津和野踊りに見られる覆面の装飾は、夜を踊りまくる男女にとっては、年に一度の性の刺激をいざなうあけひろげな饗宴でした。「ヰタ・セクスアリス」に登場する十歳のときの金井湛は、愛宕の山(天神山)の男女の交歓とその後始末(猥雑な遺棄物)の意味をはっきりとつかみ、「僕は穢い物に障ったような心持がして、踊を見るのを止めて、内へ帰った」としるしています。*1

津和野踊りのビデオ。

茅野駅近くになる老舗映画館「新星劇場」。2013年11月に閉館しました。*1

建物には、星のマーク。

新星劇場は、邦画が全盛期を迎えていた1957年に、地元有志が出資を募って建てた木造館で、98年からは同市で開いてきた小津安二郎記念・蓼科高原映画祭の主会場の一つとして地域の映画文化を支えました。*1

踏切脇の看板。

【参考文献】

*1 信濃毎日新聞(2013.9.30)「小津映画祭の舞台閉館へ 茅野「新星劇場」半世紀余の歴史に幕」

新湯田中温泉の繁華街にあるひと際目立つオレンジ色の建物。

パチンコ店だったようです。

パチンコ「金の玉」の看板。

現在は、金の玉は無く、スナック店になっています。

氷見市街から、高岡市街行きのバスへ乗車し約20分。県道373号線沿いに、氷見昭和館があります。

館内は、昭和の町並みが再現されています。

カメラの展示コーナー。

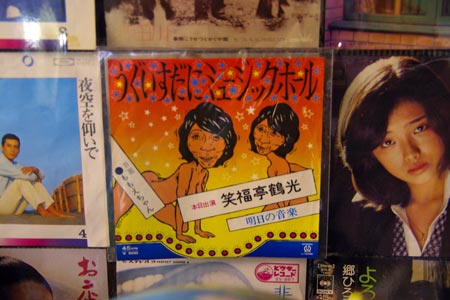

懐かしいEPレコードの展示もあります。

今回は、本牧(神奈川県横浜市)の町並みと風俗を散歩します。本牧十二天緑地は、横浜開港以来、外国人が訪れるようになった風光明媚な浜辺です。現在、その場所は公園になっていて、案内板が建っています。

戦後は、米軍に接収され、十二天山の上部には、給水タンクが設置されました。

案内板に掲示されていた「横浜全図(明治3年)」。

横浜開港は、本牧にも大きな変化をもたらしました。本牧の八王子山と十二天山は、沿岸防備のために熊本藩が、後に鳥取藩が守りを固める場所になりました。開港後、十二天の地には遊歩道が通じ、外国人がピクニックや海水浴に訪れるようになりました。*2

十二天山の遠望。

本牧の海は、かつては十二天の海とも呼ばれ、外国人居留民は、この海で海水浴を楽しみました。それが次第に日本人の間にも伝わり、海辺には、茶店や脱衣場が開かれるようになりました。やがては酒と女が入り込むようになり、〇〇屋、△△楼と呼ばれていた屋号が、〇〇ホテル、△△ハウスと洋風に改められ、風俗営業へと移行し、明治の中頃に「チャブ屋」と呼ばれるようになりました。*2

【参考文献】

*2 重富昭夫:横浜「チャブ屋」物語(センチュリー,1995)

今回は、瀬棚(北海道久遠郡せたな町)の町並みと風俗を散歩します。

瀬棚市街から見える立象山。特徴的な形をしています。

立象山の頂上部分は、公園になっていて、展望台からは市街を一望できます。

写真中央奥に見える直線道路の場所には瀬棚遊廓がありました。*1

瀬棚遊廓があった通り。

【参考文献】

*1 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海ブックス,1983)P.25

磐田市田町にある中泉歴史公園は、中泉の郷士(江戸時代の武士階級)であった秋鹿(あいか)家の庭園だった場所で、公園内には、扇子池があります。*1

公園に設置されている案内看板。

中泉には、明治30年に遊廓が設置され、昭和の初期の貸座敷には、常盤楼、新常盤楼、三浦楼、森徹栄、などがありました。*2

1969年の住宅地図*3 には、現在の中泉歴史公園の北側に、森幸一、第一常盤楼、第二常盤楼、三浦楼、第三常盤楼の名があります。

このうちの1軒であったと思われる建物の入口の門柱の写真が掲示されています。

門柱に使用されていた石柱は、現在は公園のベンチとして使用されています。

【参考文献】

*1 磐田史談会:磐田ものがたり(谷島屋書店,1988)P.34-P.35

*2 日本遊覧社:全国遊廓案内(日本遊覧社,1930)P.219(0115)

*3 善隣出版社:磐田市住宅地図(善隣出版社,1969)

今回は、一戸(岩手県二戸郡一戸町)の町並みと風俗を散歩します。

一戸駅から駅前の通りを北東へ進み、万代橋を渡って街道から右へ折れた所にある袋町(現在の北舘)は、かつて遊廓があった場所です。*1

遊廓があった頃の歓楽街の名残でしょうか。付近にはスナックなどの飲食店が散在していたようです。*1*2

「ニューハワイ」の看板。

いらっしゃいませ。

【参考文献】

*1 一戸町町誌編纂委員会:一戸町誌 下巻(一戸町,1986)P.298,P.302

*2 日本住宅地図出版:二戸市・一戸町・浄法寺町(日本住宅地図出版,1979)P.42

犬山町は、「日本ライン」の中心地として、また、桜の名所として観光・行楽客が多く、料亭も昭和初期には40軒を上回るほどとなりました。その主なものは、彩雲閣(犬山遊園地)、岩の茶屋(犬山遊園地)、迎帆楼(西谷)、観水(西谷)、枡屋(西谷)、田中屋別館(犬山橋畔)、八勝閣(犬山橋畔)、三宜亭(犬山橋畔)、木村(犬山公園)、五月(犬山公園前)、などでした。*1

迎帆楼は、現在取り壊されて建設中です。

木曽川畔には、旅館街が形成されていました。

現在は休業中の枡屋。

右から読んでも左から読んでも、「やすまるますや」

【参考文献】

*1 犬山市教育委員会,犬山市史編さん委員会:犬山市史(犬山市,1995)P.205

薬研掘のキャバレーロンドン。

レトロな大看板。

おなじみの看板です。

現在は、フィリピンクラブが営業中です。

栄町交差点の南東の角にある名古屋栄三越。

屋上に遊園地があります。

屋上遊園地には、小さな観覧車があります。

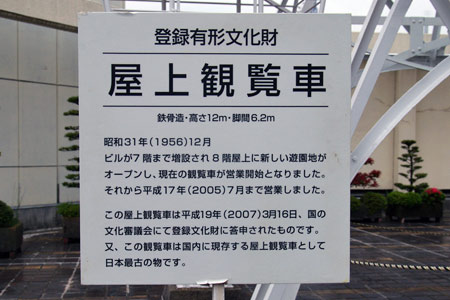

現存する日本最古の屋上観覧車で、2007年に登録有形文化財に指定されました。高さ12m、直径が9.5m。2005年7月に営業を終了しました。*1

【参考文献】

*1 福井優子:ニッポンの観覧車(イカロス出版,2009)P.78

今回は、錦(愛知県名古屋市中区)の町並みと風俗を散歩します。

錦の風俗散歩は、前回(2006年7月)に引き続き、今回で2回目です。

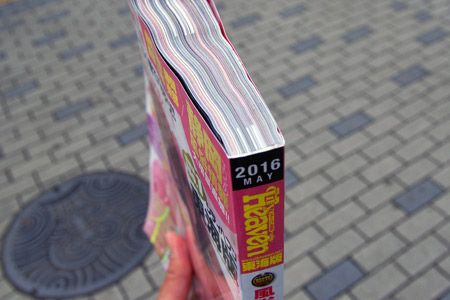

10年前は、コンビニで購入した風俗雑誌「シティヘブン」の冊子の厚さに驚愕しました。*1

今回も、コンビニで「シティヘブン」を購入。しかし、10年前に比べると、冊子の厚さは、かなりスリムになっています。スマホなどの端末機器が普及したことが影響しているのでしょうか。

駐車場の看板広告は盛況です。

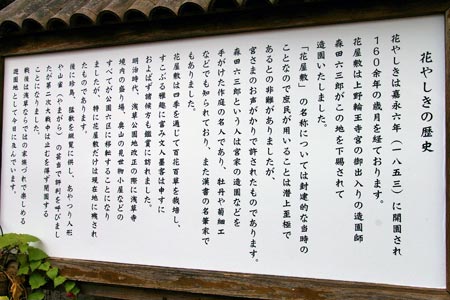

浅草五区にある遊園地の「花やしき」。

花やしき(花屋敷)は、150年以上も前に、楽しむための植物園として誕生したものでした。*1

「Beeタワー」「ヘリコプター」「スカイシップ」など、レトロな雰囲気を味わえる遊園地として存続しています。

花屋敷は、嘉永6年(1853年)に向島百花園の例にならって開園し、園内には「新登亭」という料理屋もありました。広重もこの花屋敷を画材としてとりあげています。*2

明治時代、花屋敷の新たな経営者となった山本金蔵は、明治20年、本所の材木商が所有する木造瓦葺き五階屋を一棟買収し、花やしきへ移築、「奥山閣」として公開し、凌雲閣(浅草十二階)*4 と人気を二分する浅草の新名所となりました。*1

明治30年刊行の「新撰東京名所図会」*3 によれば、「室内には、唐草模様を染めなせし紅の毛氈 (もうせん)一面に敷詰め、左右紫壇の床柱には、巖に瀧、松に雲を彫刻...」とあり、外観だけでなく内部も壮麗だったようです。

【参考文献】

*1 小沢詠美子:江戸ッ子と浅草花屋敷(小学館,2006)口絵,P.170-P.173

*2 内山正雄,蓑茂寿太郎:東京の遊園地(郷学舎,1981)P.3-P.5

*3 宮尾しげを:新撰東京名所図会 浅草公園・新吉原之部(睦書房,1968)P.83

【参考記事】

*4 風俗散歩(浅草):凌雲閣(浅草十二階)

小坂町の中島橋近くにある花園館。

「小坂町史」*1 によると、大正4年頃には開業していました。

現在は休業中のようです。

建物の側面。

モダンな造りです。

【参考文献】

*1 小坂町町史編さん委員会:小坂町史(小坂町,1975)P.552,P.559-P.560

商店街に面した電器屋さん。

ショーウィンドウに、ペコちゃん人形。その隣に「ママ・ジューサー」の箱が置かれています。

アサヒ玩具の創業は、戦後の昭和23年。昭和44年に業界初の電源を使用し、実際に料理が出来るという「ママレンジ(3900円)」を発売。玩具の歴史に新しいページを加えました。次いで、昭和49年に、押すだけで水の出る「ママポット」、昭和50年に、コックをひねると本当に水が出る「ママナガシ」、続いて、「ママクッキー」「ママウォッシャー」を発売、ママシリーズを確固たるものとし、業界では”リビングトーイ”という新語が生まれました。*1

「ママ・ジューサー」も、そのシリーズの1点です。

本物のジューサーやミキサーのように、野菜や果物を圧搾・粉砕してジュースを作るのではなく、水を混ぜるだけの遊びです。(箱の説明書きより)

【参考文献】

*1 柳谷省吾:実業の世界(1979.4)P.118-P.120 モスクワ五輪のマスコット玩具で国内独占販売の”金メダル”を獲得

田名部川にかかる大橋を渡ると、徳玄寺があります。

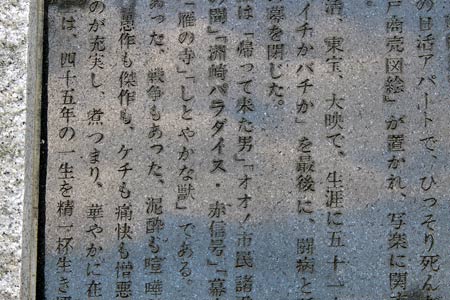

山門をくぐった境内の中に、日本映画の異才と言われた映画監督川島雄三の碑が建っています。

横並びに彫られた井伏鱒二の訳詞が森繁久彌の揮毫で刻まれています。*1

川島雄三は、むつ市に生まれ、松竹大船撮影所に入社し、その後、日活、東京映画、宝塚映画などを渡り歩きました。*1

代表作には、「洲崎パラダイス赤信号」などがあります。芝木好子原作の「洲崎パラダイス」を映画化したもので、赤線地帯「洲崎」を描いた作品です。

【参考文献】

*1 阿部誠也:あおもり文学の旅(北方新社,2006)P.147-p.149

現在のアスレチッタ1階のエレベーターホールに「蒲田松竹撮影所跡」の木柱が建てられています。

川崎映画街を作った(株)美須商事(旧チネチッタ)は、昭和25年、この場所に「蒲田東映劇場」をオープンさせました(案内板より)。

アスレチッタの裏口(写真左側手前)。ここから、ニッセイアロマスクエア隣りのビル壁面に描かれている「松竹キネマ蒲田撮影所」の絵が遠望できます(写真右奥)。

蒲田の歴史を物語っています。

今回は、蒲田(東京都大田区)の町並みと風俗を散歩します。

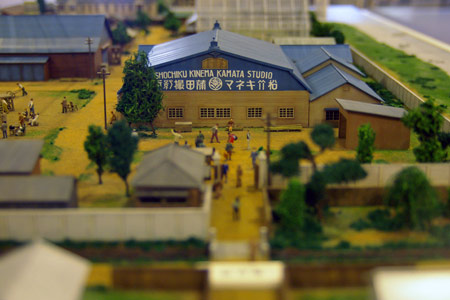

大正2年(1920年4)、松竹キネマ合名社が設立され、敷地として、蒲田の中村化学研究所跡に蒲田撮影所が整備されました。男女俳優の募集も行われ、その頃の日本映画では女性の役をほとんど”女形”が演じていましたが、松竹では”女は女優”の方針でした。1

撮影所があった敷地に建てられた大田区民ホール「アプリコ」(写真奥)前の植え込みには、撮影所の入口にあった松竹橋が再現されています。2

松竹橋の親柱は、もう一つ、「アプリコ」の1階の入口付近に設置されています。

もはや現存しないものとされていた実際の親柱で、鎌倉在住の方から寄贈の申し出があり、70数年ぶりに、当地への里帰りが実現したものです(案内板より)。

「アプリコ」の地階には、全盛時の蒲田撮影所を再現したジオラマがあります。

正門前を逆川(さかさがわ、六郷用水の支流)が流れ、そこに松竹橋がかかっていました。

【参考文献】

*1 永山武臣:松竹百十年史(松竹,2006)P.364-P.367

*2 大田観光協会:大田区観光ガイド(ハーツ&マインズ,2007)P.74

今回は、八木山(富山県富山市八木山)の町並みと風俗を散歩します。

八木山(やきやま)は、高山本線笹津駅から越中東街道(国道41号線)を2kmほど北上したとこにあります。

「八木山の滝」と呼ばれる公園があり、昭和戦前期には、県下を代表する理想的な避暑地として三本の指に入るほど有名なところでした。*1

「八木山の滝」は、明治初期に開発された人造の「瀧」を中心とする公園で、大正期に料理屋を兼ねた旅館の組合が組織され、花街の役割を果たしていました。*1

八木山の瀧の由来の案内板。

案内板がある場所の上部に、落差の大きな人造の滝があります。

【参考文献】

*1 加藤政洋:現代風俗2002 20世紀の遺跡,「消えゆく花街の景観、廓建築の痕跡」P.44-P.45

西浦温泉入口の手前。Y字路を左へ進んで、坂を上ると西浦温泉の入口です。

蒲郡温泉郷では1軒きりのトルコ風呂があった場所です。*1

密室で裸に近いスタイルの女性と親しくできるということで、はやっていました。*2

海岸線にポツンと建っていて、建物は古びた木造でしたが、入口には等身大のトルコ娘の看板がかかっていて、男心をそそられました。*2

古い住宅地図*1 を見ると、ポンプ場がある場所までがトルコ風呂の敷地でした。

【参考文献】

*1 日本住宅地図出版:蒲郡市(日本住宅地図出版,1978)P.123

*2 梅田晴夫:全調査東海道酒・女・女の店(有紀書房,1967)P.217

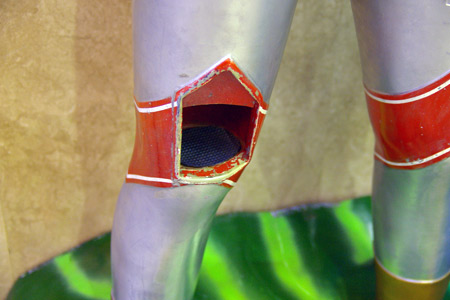

JR長野新幹線佐久平駅に併設された「プラザ佐久」。ここに、ウルトラマンの等身大の像が設置されています。

ウルトラマンジャック(帰ってきたウルトラマン)と思われる等身大の像。

右足のひざの部分には、何かの取り出し口のような穴があいています。

左足には、コインを入れる箱。ヒーローの等身大ガチャポン でしょうか。

今回は、福島(福島県福島市)の町並みと風俗を散歩します。

福島市民家園は、福島市街の西方約10kmにある「県あづま総合運動公園」内にあります。

園内には、会津地方の民家、芝居小屋、商人宿、料亭、などが移築復元されています。

かつての芝居小屋だった「広瀬座」の建物は、国の重要文化財に指定されている貴重な建物です。

広瀬座は、明治20年に建築工事が竣工し、当時としては最も近代的な劇場建築の様式を取り入れ、廻り舞台なども装置した県北一の娯楽の殿堂に相応しい立派な建物でした。*1

【参考文献】

*1 石井孝平:郷土やながわ第一号(1984)P.7-P.11 「広瀬座界隈の今昔」

羽島市映画資料館は、めずらしい公立の映画資料館です。

この敷地には以前、竹鼻朝日館という映画館があり、昭和9年から昭和46年まで営業していました。*1

かつて、この地にあった映画館(竹鼻朝日館)の展示コーナー。

竹鼻朝日館の写真。全面のモダンなデザインは、現在の資料館の建物のデザインに継承されています。

映画ポスターの展示コーナー。

【参考文献】

*1 羽島市歴史民俗資料館・羽島市映画資料館 パンフレット

皇居の北の丸公園から見ると、堀の向こう側に「昭和館」の巨大な建物が見えます。

昭和館は、戦中、戦後の国民生活を中心とした資料を 展示している博物館です。

「働く女性」に焦点をあてた企画展が開催中です。

初代スチュワーデス(はじめは「エアガール」と呼ばれました。*1)の制服の展示もあります。

道頓堀川の大黒橋近く。屋上にトルコ風呂の看板が残るビルがあります。

「トルコ孔雀」と書かれています。

1981年の資料*1 によると、ミナミ(難波駅周辺)には、約30軒のトルコ風呂が営業しており、この写真の付近には、「孔雀」、「六本木」、「男爵」の3軒の店が建ち並んでいました。

ビルの背面(道頓堀川側)。

”和風”トルコだったようです。

大坂のトルコ風呂は、条例によって、個室の天井に近い壁に20~30センチの空間(隣の部屋とのスキ間)を作るよう定められていたのが特色でした。これにより、隣の部屋の話声、シャワーの音などがソックリ聞こえるので、少々プレイのさまたげになったのですが、店側が一部屋ずつ置いて客を入れることで解決しました。*1

【参考文献】

*1 大洋図書:ミリオンMOOK全国高級トルコ・ガイド(大洋図書,1981)P.106-P.110

南麻布の有栖川公園近くにある食品スーパーの「ナショナル麻布」は、周囲が大使館に囲まれているため 客層のほとんどは外国人です。

ここでは、通常のスーパーでは扱われていないGEISHA(ゲイシャ)缶が販売されています。

GEISHAブランドの缶詰は、コンビーフでおなじみの野崎産業(現在は川商フーズ)が明治44年(1911年)にカニ缶詰にGEISHAブランド貼り付けして、販売を開始し、翌45年に米国で商標登録を行ったものです。1

現在では、水産缶詰と野菜缶詰はアメリカにおいてはトップクラスのシェアを築いており、西アフリカにおいてはツナとサバを中心に、それぞれの地域で高いシェアを維持しています。2

当時、野崎兄弟商会の責任者であった野崎末男氏は、日本製の缶詰であることを強く印象づける必要があると考えました。日本の言葉で広く外国に知られているのは、フジヤマ、ゲイシャ、ヨシワラなどですが、フジヤマはあまりに通俗的であり、ヨシワラは食料品の商標として感心できないので、ゲンシャなら優美華麗で響きも良いことから、ここに「芸者印」が生れ出ました。*3

缶の側面には、芸者さんが描かれています。

びん長まぐろ(ホワイトミート)のまぐろ水煮缶詰。野菜スープ、サラダ油入りで、たいへん美味しく頂けます。

【参考文献】

*1 野崎産業株式会社社史編纂事務局:野崎産業100年史(野崎産業,1995)P.9

*3 真杉高之:食品と容器(1984,VOL25,No.11)P.558-P.559

【参考URL】

*2 川商フーズホームページ

今回は、鬼怒川温泉(栃木県日光市)の町並みと風俗を散歩します。

鬼怒川温泉は、東武鉄道鬼怒川線の鬼怒川温泉駅から鬼怒川公園駅に至る南北約2kmの範囲にあります。滝見橋から眺めると鬼怒川の両岸にホテル街を見ることができます。

道路の東側が旅館の入口です。この付近のホテルは鬼怒川温泉の中では古く、現在は廃業しているホテルがほとんどです。

名物の「かっぱ風呂」の看板。

かっぱ風呂は、円型の大浴場で、ここからは鬼怒川の流れやロープウェイなど一望できます。

水前寺公園は、肥後藩主細川家によって筑造されました熊本の名所です。入口には、公園を境内とする出水神社の鳥居があって、ここから公園の入口までが参道になっています。

参道の両側には、土産物店が並んでいます。

今回は入門用として、クリームの「瑞喜の華」を購入。

箱を開けるとチューブの「瑞喜の華」が入っていて、「ホカク用 革製品に使用すれば一段と若返り艶が出てきます。医療用、化粧品には使用しないでください。」と書いた説明書きが添えられています。

熊本のゆるキャラ「熊もん」と一緒に記念撮影。

【参考文献】

*1 渡辺信一郎:江戸の閨房術(新潮社,2005)P.216-P.218

*2 蕣露庵主人:秘薬秘具事典(三樹書房,2003)P.237-P.244

今回は、渋谷(東京都渋谷区)の町並みと風俗を散歩します。

戦後も落ち着きを見せ始めた昭和26年、東横百貨店屋上(現在の東館、写真左)と現在の西館(写真右)の位置にあった玉電ビル(当時4階建て)の屋上との間に、都会では珍しいロープウェイが出現しました。「ひばり」号と名付けられたこのロープウェイは、もともとは東横百貨店屋上の遊園地の遊戯物の一つで、子供たちには大変な人気でした。「ひばり号」は、認可がおりるまでに時間を要したため、開業時には、玉電ビルの所に新館(現在の西館)を建設することが決まっていたたため、昭和28年に運休し、短命に終わってしまいました。*1

それから60年が経過した現在、渋谷駅周辺は大規模な都市開発が進行しています。渋谷ヒカリエからは、東急百貨店東館の屋上遊園地が見えます。東館が閉館する3月31日、屋上遊園地も閉園となりました。

閉園した屋上遊園地(アスレチック広場「わんぱく島」のあたり)。

屋上遊園地「ちびっ子プレイランド」の様子(最終日の3月31日に撮影)。写真手前は、レール走行乗り物遊具の「機関車トーマス」。

【参考文献】

*1 宮田道一,林順信:鉄道と街・渋谷駅(大正出版,1985)P.138-P.139

今回は、明石(兵庫県明石市)の町並みと風俗を散歩します。

JR明石駅を下車し、南側のフェリー乗り場の方へ向かって歩くと、錦江橋(きんこうばし)があります。

明石港に面した出島状の中崎には、江戸時代、お茶屋があって風光明媚な場所であったようです。

中崎には、戦前は遊廓があって14の楼が「明石貸座敷業組合」をつくっていましたが、戦後は赤線に移行しました。*1

電柱のプレートには、「シンチ」と書かれています。

1958年の売防法施行後、貸座敷の多くは旅館などに転業したほか。大規模なヘルスセンター、ボーリング場、ローラースケート場ができるなど、新たなスタートをきりましたが、現在はマンションが立地する住宅地に変貌しました。ヘルスセンターの廃墟は2000年に取り壊され、「明石海浜ヘルスセンター」の名にちなんだ「ヘルス明海」という駐車場になりました。*1

【参考文献】

*1 現代風俗研究会:20世紀の遺跡(河出書房新社,2002)P.34-P.38

あらかわ遊園は、大正11年に開園した遊園地です。

当時のあらかわ遊園の案内には、「東京に最も近き避暑地」と紹介されています。*1

大正時代に開設された遊園地の中には、多摩川遊園地、本牧花屋敷、など付近に寺社が多く集まる地域があり、遊園地の開園と同時期にニ業地あるいは三業地が立地する場合がありましたが、あらかわ遊園の場合も同様で、近くに尾久三業が立地していました。

「遊園地」と書かれた電柱番号札。

墨田川からのあらかわ遊園の遠望。

【参考URL】

*1 あらかわ遊園ホームページ

*2 安野 彰,篠野 志郎:日本建築学会計画系論文集(1998)「遊園地取締規則」にみる明治・大正期の東京近郊の遊園地の概念–都市娯楽施設の史的研究 P.165

温泉街につきものの「射的」ですが、戸倉上山田温泉にも3軒ほどあります。

思い出の町通りには、2軒あります。

新世界通りの四つ角にある「射的」。

「遊技場」のプレート。

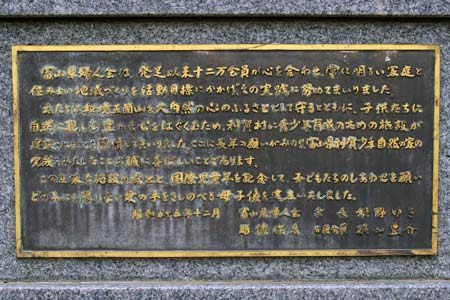

1955年、利賀村に「利賀少年自然の家」が完成しました。

前庭には、富山県婦人会から寄贈された「母子ブロンズ像」が飾られています。

この像は、トルコ風呂建設を阻止し、次代に生きる子供たちに健全な郷土を伝え得た県内婦人たちの記念碑とも言えるものです。*1

母子象には、「どの子にも愛の手を」という婦人会の願いをこめた言葉が刻まれています。

【参考文献】

*1 とやまの女性史

トルコ風呂は、近くの八乙女山(標高751m)にちなんだ名前がつけられる予定でした。

八乙女山周辺は、ハイキングコースになっています。

八乙女山の頂上。

八乙女山からは、日本の原風景「砺波平野の散居村」を遠望できます。

昭和50年(1975年)、富山県南砺市利賀村の栃原から下原にまたがる一帯に一大「トルコ風呂」街建設計画が持ち上がりました。しかし、この計画は、富山県や世論の反対に会い、トルコ風呂建設計画は中止となりました。

トルコ風呂の建設が予定されていた場所は、計画中止後は肉用牛牧場となりましたが、現在はその施設も無くなっています。

現在、この付近は、観光開発され、スキー場ができています。

この計画の裏には、歯止めの利かない過疎化を何とか食い止めようとした村の苦渋の選択がありました。「トルコ風呂誘致」によって一大歓楽街が生まれれば、村の過疎化を食い止めることができると考えたわけです。

利賀村は、富山県のトルコ風呂の営業が可能な区域(禁止除外区域)に指定されていて、この場所は、JR越中八尾駅からバスで片道1時間(1日2本)で、冬場には、3~4mの雪が積もる場所で、とてもトルコ風呂の営業が成り立つとは思えない山間僻地でした。

このような場所にトルコ風呂建設が計画されたとは信じられないような話です。

栃原の隣の下原にもトルコ風呂建設が計画されていました。

国道47号線から100mぐらい入ったところに、常万児童公園があります。

トルコ風呂を排除する目的で、行政側が意図的につくった公園です。

児童公園と書かれたプレートはどこにもありませんが、遊具は設置されています。

公園から国道側を見ると、問題となったトルコ風呂の建物が見えます(写真奥)。

今回は、余目(山形県東田川郡庄内町)の町並みと風俗を散歩します。

かつて、山形県において、トルコ風呂開業阻止のため、児童公園が設置され訴訟事件となったことがありました。風俗営業法では、官公庁や学校、図書館、児童福祉施設などの敷地から半径200メートル以内でのトルコ風呂の営業することを禁止しているため、この規制を逆手にとって、行政側が意図的に公園を作ってトルコ風呂を排除しようとしたわけです。

この事件において、仙台高等裁判所は、昭和49年7月8日の判決で、「山形県知事の児童遊園地認可は、控訴会社(トルコ風呂業者)が現行法上適法になし得るトルコ風呂営業を阻止、禁止することを直接の動機、主たる目的としてなされたものであることは明らかであり、法の下における平等の理念に反するばかりでなく、憲法の保障する営業の自由を含む職業選択の自由ないしは私有財産権を侵害するものであって、行政権の著しい濫用と評価しなけらばならない。」とし、行政側が敗訴しました。さらに、昭和53年5月26日の上告審においても、最高裁判所は「行政権の著しい濫用であり、国家賠償法一条一項にいう公権力の違法な行使にあたる」と判示しました。*1

当時の住宅地図*2 には、余目町の常万に「トルコハワイ」と記された建物があります。

現在もその当時のものと思われる建物が残っています。

建物の裏側。

【参考文献】

*1 松本女性史の会:”買春”許すまじ(銀河書房,1984)P.72-P.74

*2 ゼンリン:東田川郡余目町・立川町(ゼンリン,1990)P.13

ペリー上陸の碑の手前に喫茶店があります。

こちらの店主の方は、縄地金山の女郎に関する本を書かれているそうです。

喫茶店の内部には、昔の下田を知る貴重な資料が展示されています。

縄地金山は、ペリー上陸の碑から見えるこの山の方角にありました。

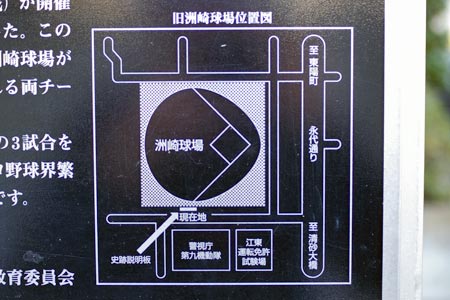

東陽町の運転免許センター前の通り。

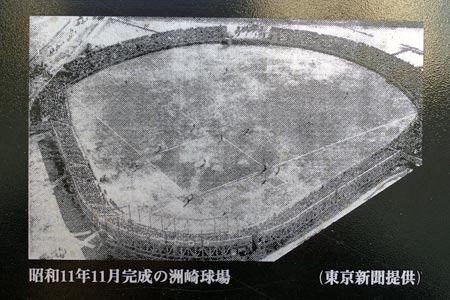

現在は、企業のビルが建ち並ぶ場所ですが、2005年、ここに洲崎球場跡の碑ができました。

プロ野球草創期に、1年間で100試合近くの公式戦が行われた有名な球場ですが、埋立地につくられたため、海水が満ちてきて試合が中止になったなど、強烈なエピソードを持っています。*1

球場のすぐそばには洲崎遊廓がありました。堅物というイメージの強い巨人軍の沢村栄投手もたまに試合後に通っていたそうです。*1

*1 佐野正幸:あの頃こんな球場があった(草思社,2006)P.193-P.199

今回は、大津(滋賀県大津市)の町並みと風俗を散歩します。

京阪電気鉄道石山坂本線の三井寺駅で下車し、柴屋町を目指して南下すると、途中に交差点があります。

交差点を西側からみたところ。交差点の角には、かつてスチームバスセンターがありました。

現在は、料理屋の建物が建っています。

近くには、料理屋の「豆信」。登録有形文化財に指定されている建物です。

長浜の黒壁スクエアに、海洋堂フィギュアミュージアムがあります。海洋堂は、ガレージキット・フィギュア・食玩等の各種模型を製作する有名企業です。

フィギュアとは、さまざまな、キャラクター人形を指します。

美少女フィギュアのゾーン。美少女フィギュア造型の第一人者BOME氏の作品を中心に展示されています。

美少女戦士セーラームーンのセーラー戦士たち。

ゲーム「いきなり はっぴいベル」より「鷺ノ宮柑子」。

近年、フィギュアは、アニメやゲーム作品に登場する美少女タイプが多様化し、「保存用」「観賞用」「実用」というという言葉や概念で区別されるようになりました。*1

【参考文献】

*1 斎藤環:戦闘美少女の精神分析(筑摩書房,2006)P.66-P.70

宮川町の南側の商店街に酒屋さんがあります。

一見何の変哲もない商店ですが....

バドワイザーレースクイーンの等身大パネルがあります。

BUDWEISER RACING。

宮川町の入口。花街の入口を示す看板に舞妓さんの写真が描かれていますが、これは、舞妓変身スタジオの案内看板です。

舞妓変身スタジオでは、舞妓や芸妓の衣装、カツラ、お化粧などすべて本物の舞妓のように変身させくれます。本格的な髪結いで、衣装も質の高いものを用意している店や価格は手軽であるがカツラを被る店など様々な店があります。*1

この変身のためにわざわざ新幹線に乗って京都にくるお客さんもいいるそうです。祇園や八坂神社近くでは、「あっ、舞妓さんだ!」と写真を撮りに行くと、実は変身舞妓だったりします。*1

5年前にも訪れた舞妓変身処「舞香」*2 の店の前には巨大な人形が置かれていました。

【参考文献】

*1 相原恭子:未知の京都(弘文堂,2007)P.175

【参考記事】

*2 風俗散歩(宮川町):舞妓変身処(2006.5)

末広町は、明治3年に設置された古い町ですが、当時としては時代の最先端を行く商店街が軒をつらねていました。現在も古い町並みが残っています。*1

「パチンコ ナショナル会館」のアーチ。

表側の入口には、大看板が設定されています。

建物の裏側のパチンコの看板

【参考文献】

*1 杉本良巳:米子・境港・西伯・日野今昔写真帖(郷土出版社,2005)P.60

倉吉駅前の商店街にレトロなパチンコ店があります。

「パチンコ銀河」の看板。

「華麗に変身!」「新装大開店」の看板。

昭和にタイムスリップ したような郷愁が漂っています。

目黒競馬場は、明治40年に開設され、昭和7年に第一回日本ダービーが開催されました。昭和8年に府中に移転しましたが、現在も競馬場の外周だったゆるやかなカーブを切る道が残されています。*1

バックストレッチ部分の直線を抜けたあたりに大きな桜の木のある公園があります。

この桜の木は、競馬場があった頃から生えていた木だそうです。当時の面影をしのぶことができます。

桜の由来。

【参考文献】

*1 赤岩州五:昭和・大正・明治の地図でいく東京懐かし散歩(交通新聞社,2009)P.44-P.47

早稲田大学演劇博物館は、英文学者の坪内逍遥の業績を記念して建てられた日本で唯一の演劇博物館です。*1

民俗芸能展示室(2階)。

近代展示室(3階)には、ストリップの展示もあります。(下の写真は、館内で発売(¥500.-)されている「演劇博物館」の冊子*1 のP.15)

ストリップをも芸能の一分野と認定し、歴史的資料を展示しているのは、さすが演劇博物館です。案内板のストリップという片仮名の下には、Burlesque(バーレスク)と英語が記されていて、学術研究としての対面を保っています。日本初のストリップは、1947年に帝都座五階劇場で上演されました。*2

同年に上演された「女の学校」というタイトルのストリップのポスターが常設展示されています。

森繁久彌さんの企画展示が行われていて、コミックオペラ「モルガンお雪」のポスターなどが展示されています。

【参考文献】

*1 早稲田大学演劇博物館:早稲田大学坪内博士記念演劇博物館(早稲田大学演劇博物館,2001)P.4,P.14-P.15,P.20-P.21

*2 荒俣宏:万博とストリップ(集英社,2000)P.14-P.17

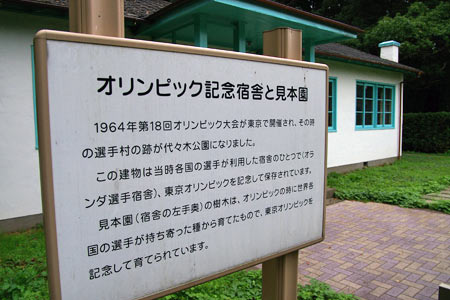

代々木公園に、東京オリンピック開催を記念した掲示があります。

アーチの奥に東京オリンピック記念宿舎があります。

この建物は、東京オリンピックのときにオランダの選手団宿舎として使用された建物です。木立にたたずむ姿は軽井沢を思わせます。*1

1964年、第18回オリンピック大会が東京で開催されましたが、そのときの選手村の跡が代々木公園になりました。

【参考文献】

*1 本橋信宏:60年代郷愁の東京(主婦の友社,2010)P.5-P.8

1964年の東京オリンピック開催後、日本の未来をいちばん鮮明に見ることができたのが原宿でした。戦後、次々に現れた「族」のうち、最新の種族として「原宿族」という言葉が聞かれ始めたのもこの頃でした。彼らは、スポーツカーや改造車、あるいはオートバイを連ねて表参道をわが物顔に走り回りました。*1

この原宿族は1967年頃に去り、原宿は、新宿の影に隠れて足踏み状態が続きました。ヒッピーファッションやミニスカートの流行の後、次に原宿に現れた「族」は暴走族でしたが、この頃既に銀座や新宿で始まっていた歩行者天国を導入により、暴走族は締め出されました。その歩行者天国に、今度は目立ちたがり屋のロックンローラー(ローラー)が1977年にフィフティーズファッション(男はリーゼントにTシャツ、女はポニーテールにサーキュラー風のスカート)で登場し、ツイストやジルバを踊りはじめました。*2

現在も、日曜日になると、ロックンローラーが代々木公園入口付近で踊っています。

踊るとスカートが大きく広がります。

ローラーの次には、「竹の子族」が登場(1979年)しました。竹の子族の特色は、「ブティック竹の子」の派手な衣装を着て、ラジカセの曲に合わせて独特の竹の子踊りを踊ったことでした。*2

【参考文献】

*1 エドワード・サイデンステッカー,他:立ちあがる東京(早川書房,1992)P.202-P.204

*2 馬淵公介:「族」たちの戦後史(三省堂,1989)P.243-P.246

大工町のソープランド街に、かつてのソープランド「クイーン・シャトー」の廃墟があります。

敷地面積600坪という都内では考えられない規模です。建物は5階建てと巨大でありながら、客室は16(1フロアあたり4室)と少なく、1部屋の広さは20畳近くありました。*1*2

「クイーン・シャトー」がオープンしたのは、1980年の9月(当時は「トルコ風呂」と呼ばれていた時代です)。総工費8億円(当時)をかけた外観、内装の豪華さは、他に類をみないものでした。待合室は4つあって、3つはこれからプレーするお客様用、1つはプレー後に休憩するお客様用でした。エレベータは行きと帰りの2基。エレベータの中にはソファーが一つ置いてありました。*3

お城のような建物の中央のトランプのクイーンの絵が描かれていて、一層豪華さをかもしだしています。

1,2階はふき抜けになっていて、8千万円もする黄金のシャンデリアが天井からぶらさがっていて、その下には噴水がありました。*3

建物へは立ち入り禁止です。

【参考文献】

*1 酒井竜次:ニッポンの廃墟(インディヴィジョン,2007)P.130

*2 中田薫:廃墟探訪(二見書房,2002)P.88

*3 ミリオン出版:全国高級トルコ・ガイド(1981,ミリオン出版)口絵,P.160-P.161

「男はつらいよ」の撮影にも使われた団子屋の「とらや」に裏手に、数年前までソープランドがありました。音楽家の戸塚省三さんの著書「東京路地裏観光」によると、ここには、「特殊浴場ソープランド『柴又キング』入口」と書かれた看板がありました。*1

ソープランドが普通の住宅の中にポツンと一軒だけ建っていて、田舎の湯治場のような雰囲気の建物でした。*1

「入口を入ると左手に洗濯機が置かれた物置みたいな部屋があって、その脇の通用口のような通路を通り抜けると、昭和三十年代の喫茶店で流行ったようなオレンジ色のアクリル扉が半開きになっていてそこが待合室だった。*1」と戸塚省三さんは当時の様子を語っています。

当時の名残と思われるプレートが残っていました。

【参考文献】

*1 戸塚省三:東京路地裏観光(二玄社,1996)P.235-P.239

大和西大寺から一駅隣の菖蒲池駅の北側に、大正15年あやめ池遊園地が開園しました。大軌(現在の近鉄)が線路買収時に購入した土地を利用したもので、現在の東京ディズニーランドの敷地よりも広大でした。(約50万㎡)*1*2

開園当初の遊園地は、上池と下池の周辺に娯楽施設がつくられました。子どもの汽車、魔法の島、ウォーターシュート、野外劇場などはその代表的なものでしたが、平成16年、惜しまれながら閉園しました。*1

現在の上池周辺。現在、再開発中です。

昭和4年、あやめ池遊園地の拡張計画の一環として、遊園地の南側にあやめ池温泉が開業しました。男女大浴場のほか、娯楽室、小劇場、食堂がありました。あやめ池温泉は、昭和32年頃に廃業し、その後大阪松竹歌劇団(OSK)の学校となり、現在はマンションになっています。*1

*1 奈良市今昔写真集(樹林舎,2008)P.53-P.54

*2 奈良女子大学文学部なら学プロジェクト:大学的奈良ガイド(昭和堂,2009)P.241-P.243

新開地は、明治の末期、天井川で流れていた湊川を新湊川に付け替えたあと、河川敷を埋め立てて新しく開いた地であることから新開地と呼ばれてきました。大正、昭和の一時期は、「東の浅草、西の新開地」と並び称されるほどの歓楽街として栄えました。*1

新開地のシンボルの一つであった「聚楽館(しゅうらくかん)」は、大正2年にオープンした神戸最大の豪華劇場できした。神戸跡地はボーリング場へと姿を変えています。

ボーリング場の入口には、当時の新開地の写真が掲示されています。

ボーリング場の裏手付近。

聚楽館(衆楽館)の名は現在も電柱に残っています。*2

【参考文献】

*1 金治勉:神戸まち歩き(神戸新聞総合出版センター,2004)P.76

*2 新開地アートストリート実行委員会:湊川新開地ガイドブック(新開地アートストリート実行委員会,2003)P.35

八代市本町の繁華街。スナックなどの飲食店が建ち並んでいます。

ビルの1階にサウナがあります。

整体マッサージ。

絶妙な朽ち具合のネオン看板。

今回は、銚子(千葉県銚子市)の町並みと風俗を散歩します。

銚子駅前の通りを東へ進み、馬場町交差点を左折すると、「飯沼観音」の入口の門が見えてきます。

飯沼観音は、地元の人たちからは「観音さま」と呼ばれ親しまれています。*1

昭和30年代、観音さまの行事である2月の旧正月ともなれば、今の大仏のあたりにあった本堂の裏手の広場には、サーカスやろくろ首、人魚、蛇女などの見世物小屋、お化け屋敷があり、猥雑な雰囲気の看板が並んでいました。

当時の観音さまの賑わいは、すでに過去のものとなっています。*1

【参考文献】

*1 稲葉豊和:とっておき、銚子散歩 改訂版(アクセス出版,2005)「昭和30年代の観音さま」

神保町の靖国通りから路地を入った「アカシヤ書店」の近く。

レトロなゲームセンターがあります。

ゲームセンターの歴史は、1972年に登場した米アタリ社のピンポンテレビゲーム「ポン」が普及のはしりと言われています。その後、1976年に「ブロッグくずし」が登場。1978には、タイトーの「スペースインベーダー」をはじめとするインベーダーゲームがヒットしました。*1

驚くべきは、入口付近に80年代の全盛時代のゲーム機が並べられていることです。手前から、「スペースインベーダー」、「ギャラガ」、「ムーンクレスタ」と並んでいます。まるで、博物館のようです。

【参考文献】

*1 石川弘義:大衆文化事典(弘文堂,1994)P.237

大磯といえば、大磯ロングビーチです。「海岸沿いの巨大プール」というコンセプトを基に、1957年に開業しました。

大磯ロングビーチは、アイドル水泳大会などのロケ地として、テレビ番組に頻繁に登場しました。

大磯ロングビーチを囲むようにして流れる葛川に架かる「ロングビーチ橋」は、大磯ロングビーチへの専用の橋です。写真の奥に見えるのは、大磯プリンスホテル。

アイドル水泳大会は、1970年代後半から1980年代にかけてが全盛期でした。

カメラマンが気に入った出演者を選ぶ「ミス・フォトジェニック」という賞では、酒井法子さん、西田ひかるさん、早見優さん、田村英里子などが選ばれました。

水中騎馬戦のときは、ビキニのアダルトモデルが若干数いて、女子プロレスラーのダンプ松本さんなどのはぎ取り要員が大活躍しました。

写真手前から、波のプール、競泳プール(水中騎馬戦が行われました)、ダイビングプール、こどもプール、流れるプール。

小樽には、町の海側を走るもう一つの鉄道として、手宮線がありました。現在も手宮線の遺構が色内町に残されています。

飲食街跡の建物*1 の裏側。

線路沿いは保存活動が進み、綺麗に整備されています。

色内1丁目12-12には、料亭「新松島」がありましたが、残念ながら平成11年に解体され、現在はマンション(写真左奥)に建て替わっています。*2

料亭「新松島」は、映画「はるかノスタルジィ」で、少年時代の綾瀬が娼婦の母親に会いに行くときの娼家街入口の撮影で使用されました。*3。

映画「はるかノスタルジィ」では、作品の随所に小樽の美しい町並みが紹介されています。石田ひかりさんのヌードも話題になりました。

【参考記事】

*1 風俗散歩(小樽):色内町の飲食街跡(2009.9)

【参考文献】

*2 小樽再生フォーラム:小樽の建築探訪(北海道新聞社,1995)P.39

*3 小樽駅観光案内所:はるかノスタルジィin小樽ロケーション・イメージマップ(1991)

三条市の信濃川近くに、「三条競馬場」という名のバス停があります。

三条競馬場は、5000人収容のスタンドを持つ競馬場でしたが、現在は廃止され、正門前のスタンドだけが残され、現在は場外馬券発売所として活用されています。

後ろ側から見たところ。

今後は、馬術競技用の施設として活用されるようです。

貞光から吉野川を下流に下った脇町に、脇町劇場オデオン座があります。脇町劇場は昭和9年に芝居小屋として、建てられました。

その後、1995年に取り壊される予定でしたが、山田洋二監督、西田敏行主演の映画「虹をつかむ男」(1996年公開)の舞台となったことがきっかけとなり、脚光を浴び、文化的価値が見直され、創建時の姿に修復され、一般公開されることになりました。*1

オデオン座の中には、「虹をつかむ男」の当時のロケの様子などの写真が展示されています。

2階客席から見た内部。

【参考文献】

*1 「脇町劇場オデオン座」パンフレット

駅前から続く成人映画の看板群*1 に釣られて歩いていくと、貞光劇場の入口のゲートに行き着きます。

昭和7年の開業以来、上映を続けています。建物の外観も内装もほぼ当時のままです。*2

1953年の「君の名は」が上映されたときは、連日、貞光駅まで行列ができ、劇場は全盛期を迎えました。しかし、その後テレビ放映が始まり、客足は遠のき、ここ十数年は、安くフィルムが借りられる成人映画が中心となっています。*2

建物の側面は、美しい黒板で覆われています。

【参考URL】

*1 風俗散歩(貞光~脇町):成人映画の看板(2009.6)

【参考文献】

*2 徳島新聞(2007.11.23)P.1 一宇街道物語(5)「貞光劇場 人々の笑い・涙を刻む」

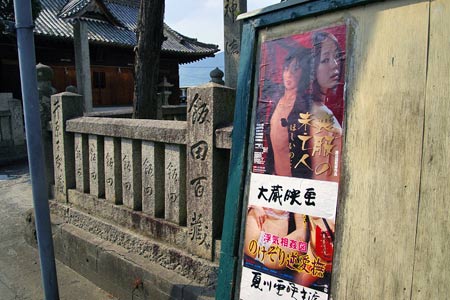

今回は、貞光~脇町(徳島県美馬市)の町並みと風俗を散歩します。

JR貞光駅の駅前の通りに貞光劇場の映画のポスターが貼られています。

1階にたばこ屋さんがある民家。町のあちこちにポスターが貼られています。

専用のポスター貼り付けスペースがあります。

神社の玉垣にもポスター。映画のポスター専用に作られたと思われる木製の掲示板があります。

今回は、根岸~本牧の町並みと風俗を散歩します。

JR京浜東北線根岸駅の北側に、横浜の都心では最大級の根岸森林公園があります。この公園は、本格的な近代競馬の先駆となった根岸競馬場の跡地です。

公園の北側に、根岸競馬場の一等観覧席が残されています。

根岸競馬の初開催は、1880年(明治13年)で、このとき、現在の天皇賞の先触れとも言える天皇花瓶競争が創設されました。観覧席には、有栖川宮、伊藤博文、各国外交官や居留外国人などで、鹿鳴館外交の一翼を担っていました。*1

案内板。

【参考文献】

*1 馬の博物館 編:根岸の森の物語(神奈川新聞社,1995)P.43

上野には、パチンコ関連企業の事務所が集中しています。

「秘密戦隊ゴレンジャー」は、いわゆる「戦隊もの」と呼ばれるチームによるヒーロー番組の元祖です。アカレンジャー、アオレンジャー、キレンジャー、モモレンジャー、ミドレンジャーと、ヒーローを色分けしたのが特徴でした。

八代亜紀さん。心の故郷です。

ご存知、遠山の金さん。

逃亡者(のがれもの)おりん。

牧志三丁目のオリオン通りに、映画看板のある古い木造民家があります。

昭和初期の映画俳優が描かれた大看板です。

建物側面には、東映の「柳生武芸帳 片目の忍者」の看板。

片目の忍者は、「柳生武芸帳」シリーズ(1961年-1963年)の第8作で、主役の柳生十兵衛を演じている近衛十四郎さんは、チャンバラの第一人者で、松方弘樹さん(長男)、目黒祐樹さん(次男)と二人の息子はともに俳優です。

「片目の忍者」には、松方弘樹さんも出演しています。

「ヒーロー」という屋号のスナックだったようです。

笠岡の古城山の山麓。

工場の敷地の隣にホテルが建っています。

屋上には大きな広告看板。

モーテル形式の入口。

大門通りを横切る「さかえ通り」の中央分離帯。

ここに「月光仮面像」があります。「月光仮面」は、1958年(白黒テレビの時代)、テレビドラマとして放映されました。白頭巾とサングラス、風になびくマント、原付?バイクに乗った正義の味方は、一大ブームを巻き起こした国民的ヒーローでした。

「月光仮面」の作者であり、主題歌を作詞した川内康範さんは函館の出身です。

この月光仮面像は昭和49年に函館市に寄贈されたもので、カラーアニメ版として制作されたものを基に作られています。(案内板より)

台座に、理念である「憎むな、殺すな、赦しましょう」という名台詞が刻まれています。

(月光仮面の主題歌)

どこの誰だか知らないけれど

誰もがみんな知っている

月光仮面のおじさんは~

(後略)

個人的には、永井豪のアニメ「けっこう仮面」*1 の方が印象に残っているのですが...。

(けっこう仮面の主題歌)

顔は誰かは知らないけれど

肉体(からだ)はみんな知っている

けっこう仮面の姉さんは~

(後略)

【参考URL】

*1 けっこう仮面ファンサイト”Mask the Kekkou”

湯本駅から約3kmの山中に常磐ハワイアンセンター(スパリゾートハワイアンズ)があります。

常磐ハワイアンセンターは、昭和36年、常磐炭鉱の社長だった中村豊さんによって構想されました。この楽園の素は、炭鉱を掘るときに湧いて出る温泉でした。温泉は炭鉱にとっては困りもので、莫大な費用をかけて坑内から汲みだし、川へ捨てていました。*1

昭和30年代、エネルギー革命(石炭から石油へ)が進行し、採炭事業の存続が困難な状況にまで発展しました。その頃、大衆のための娯楽施設として注目を集めていたのが、昭和31年、千葉県船橋市にオープンした船橋ヘルスセンター*3 で、常磐炭礦の関係者を大いに刺激しました。しかし、無名の温泉施設に客を集めるには工夫がいるので、フラダンスやタヒチアンショーを見せることにしました。なぜ、フラダンスを取り入れたのかについて、中村さんは、「昔から温泉宿は酒と女ですが、女は売春防止法にひっかかるから、腰をふらせたらよかろうと思って」と解りやすい理由を述べています。*2

この実話に基づいて制作された映画「フラガール」は、第30回日本アカデミー賞(2007年2月16日発表) を受賞しました。

スパリゾートハワイアンズの中に、映画「フラガール」の大ヒットを記念して作られた展示会場「フラ・ミュージアム」があります。

炭鉱の苦悩から生まれた常磐ハワイアンセンターの紆余曲折が、あますところなく紹介されています。

あっ!裸踊りのネエちゃんだ!

腰振りダンス!?

ヘソを出して踊るなんて!

「やらなければならない。生き抜くために」

トロピカルフラショー。タヒチアンダンスは圧巻です。

【参考文献】

*1 田中聡:ニッポン秘境館の謎(晶文社,1999)P. 53

*2 猪狩勝己:ハワイアンセンター物語(加納活版所,1980)P.6-P.20

【参考記事】

*3 風俗散歩(船橋):船橋ヘルスセンター跡(2008.11)

昭和30年から52年まで、船橋ヘルスセンターという娯楽施設がありました。その面積は東京ドーム8個分という巨大なもので、温泉、遊覧飛行場、サーキット場、人口ビーチ、遊園地、ゴルフコース、人工スキー場などがありました。

中でも、高さ25メートル、長さ100メートルの水の滑り台の「大滝すべり」は大ブレークしました。時速50キロメートル滑降スピードのため、途中で海水パンツが脱げてしまうというハプニングも起きました。

現在は、大型ショッピングセンターの「ららぽーと」になっています。

三井ガーデンホテルの駐車場の脇。大きな松の木の手前に碑が建っています。

「温泉コンクール入選記念」。船橋ヘルスセンターの名残と言えそうな碑です。

昭和32年に、週刊読売が選定したコンクールだったようです。

【参考文献】

*1 日本観光雑学研究倶楽部:セピア色の遊園地(創成社,2005)P.76-P.88

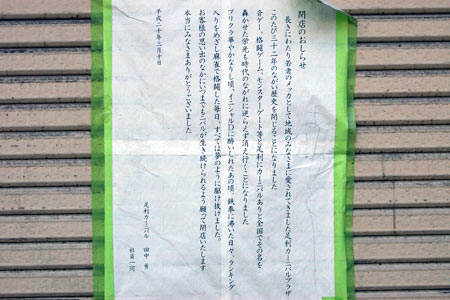

JR足利駅の北側の通り二丁目附近に、閉店した小さなパチンコ店があります。

横から見ると、普通の木造民家です。

派手な看板のゲームセンター。

つい最近閉店したようです。シャッターの貼紙が、ゲーセンの歴史を語ってくれています。名文だと思います。

貼紙の文面(抜粋)。

「音ゲー、格闘ゲーム、モンスターゲート等と足利カーニバルありと全国でその名を轟かせた栄光も時代の流れに逆らえず、消え行くことになりました。プリクラ華やかなりし頃、イニシャルDに酔いしれたあの頃、鉄拳に沸いた日々、ランキングを目指して麻雀で格闘した毎日、すべては夢のように駆け抜けました。」

国道45号線を北へ向かいます。

「男性専科浴場」と書かれた大看板。実は、ここが東北の男たちを虜にする伝説のソープランドです。*1

岩手県には、ソープランドが少なく、盛岡市内に1軒と、ここ種市に1軒あるのみです。

急な坂をどんどん登っていきます。

残念ながら、ソープランドがあった場所は、更地となっていました。地元の方に話しをお伺いしたところ、今年の2月頃に突然閉店となり、しばらくは建物が残っていたのですが、最近、取り壊されたそうです。

【参考文献】

*1 俺の旅(ミリオン出版,2007.9.25)P.70

毎年8月の最終土曜日に浅草サンバカーニバルが開催されます。パレードは、馬道通りから雷門通りにかけて行われます。

浅草サンバカーニバルは、1980年、俳優の伴淳三郎さんの発案で始まりました。*1

今年は、あいにくの雨(時々豪雨)の中でのパレードとなりました。

パシスタと呼ばれるパレードの中のソロダンサー。どこのチームも魅力的です。

タンガと呼ばれる衣装で、背中にたくさん羽を背負っています。

【参考URL】

*1 浅草エスコーラ・ヂ・サンバ協会(AESA)ホームページ

今回は、上七軒(京都府京都市)の町並みと風俗を散歩します。

今出川通りと七本松通りが交差する上七軒交差点。北野天満宮の東側に位置します。

通り沿いに、古いビリヤード場の建物があります。

入口付近の窓に「玉」と書かれています。

2階部分の看板。

花園神社に立ち寄ります。この日は酉の市の日でした。東側入口に仮設小屋が見えますが、これは、酉の市の日に建てられる見世物小屋です。

「演劇大百科事典」によると、見世物とは、「寺社の境内や盛り場で臨時に掛小屋芸能及び種々の珍奇なものを見せて、入場料をとる興行物」のことをいい、かつては、女相撲やストリップも仮設で興行されていました。仮設小屋の起源は室町時代にまでさかのぼると言われています。*1

蛇おんなの看板。

呼び込みのおばさんが、熱弁をふるいます。

【参考文献】

*1 鵜飼正樹:見世物小屋の文化誌(新宿書房,1999)P.15,P.26,P.50

今回は、稲毛(千葉県千葉市)の町並みと風俗を散歩します。国道14号線沿いに「ビジネスホテルきらく」の看板があります。

「きらく」がある場所には、「海気館」と呼ばれる別荘式の旅館がありました。昭和の初期、稲毛が千葉文化の中心でした。「海気館」ゆかりの作家としては、森鴎外、島崎藤村、田山花袋、徳田秋声、有吉佐和子、松本清張などがいます。*1

昭和30年頃まで、稲毛一帯は自然の海岸線を生かした一大リゾート地でした。特に春から夏にかけては、潮干狩り、海水浴のメッカとして、海のない埼玉県、栃木県、群馬県など関東近県から毎年何十万という人々がここを訪れました。*1

「きらく」の近くには、稲毛浅間神社があります。

祭礼用の海中岩。昔は、ここが海岸線でした。

昭和の初期、東京から1時間内外で行けるところで、松林のある風景の良い海岸は、ここだけでした。*2

稲毛浅間神社内にその面影を残す松林があります。

【参考文献】

*1 財団法人千葉市文化振興センター:(カルチャー千葉36号)P.34-P.36「海気館いまむかし物語」

*2 松川二郎:東京近郊日がへりの行楽(誠文堂,1930)P.266