かみね公園のふもとにある日立市郷土博物館。

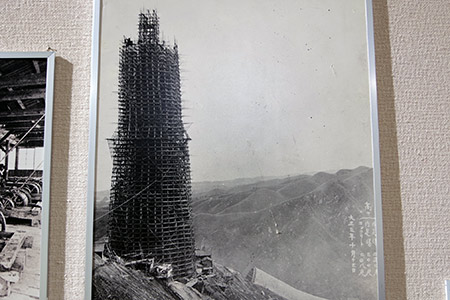

2階には、「日立鉱山と日立製作所の創業」に関する常設展示があります(写真は建設中の大煙突)。*1

「日立製作所の創業」の展示。

日立鉱山の電気機械修理工場が日立製作所のはじまりです(案内板より)。

家電品の展示。ほとんどが日立製作所製です。

1959年発売の洗濯機(SH-AT30)。洗濯容量は2Kg。絞り機は大型の圧力調整式で、薄物から厚物まで好適な絞りができるよう工夫されていました。*2

かみね公園のふもとにある日立市郷土博物館。

2階には、「日立鉱山と日立製作所の創業」に関する常設展示があります(写真は建設中の大煙突)。*1

「日立製作所の創業」の展示。

日立鉱山の電気機械修理工場が日立製作所のはじまりです(案内板より)。

家電品の展示。ほとんどが日立製作所製です。

1959年発売の洗濯機(SH-AT30)。洗濯容量は2Kg。絞り機は大型の圧力調整式で、薄物から厚物まで好適な絞りができるよう工夫されていました。*2

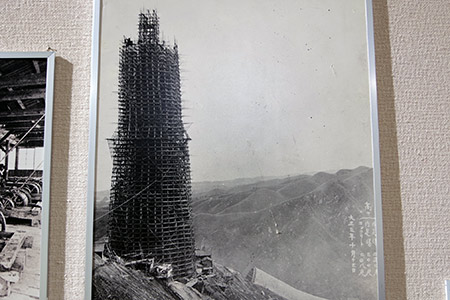

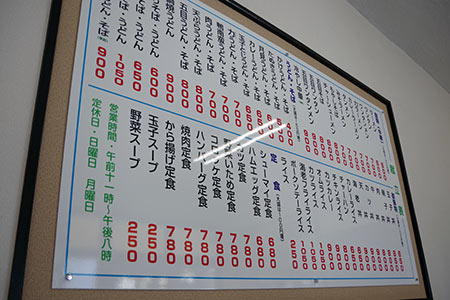

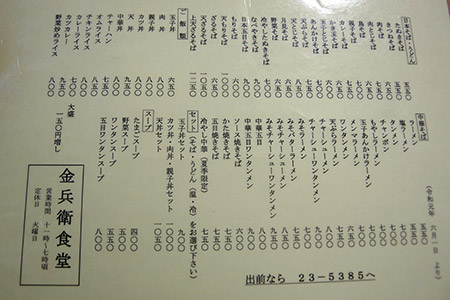

日立駅から国道6号を北に行き、交差点を山側へ左折して大雄院通りを100mくらい行ったところにある「日立食堂」。

昭和の雰囲気漂う大衆食堂です。

ラーメン、そば・うどん、ご飯物、定食など、メニューは豊富です。

五目ワンタンメンとビールを注文。

日立市の弁天町バス停の西側。左側(南側)は空地になっていますが、右側(北側)は飲食店街のビルが連なっています。

2階建ての防火帯建築の飲食街。2階部分は、白い壁面で統一されています。

統一された長大な建物ですが、よく見ると3つの棟に分かれています。(写真は、中央と東側の建物の間)

白い壁面で統一されている建物表側と比べ、建物裏側(北側)は、増改築を繰り返している様子が見て取れます。

今回は、日立(茨城県日立市)の町並みを散歩します。

JR常磐線日立駅西口前のロータリー(写真左奥)の北側に、銭湯の福乃湯があります。

ビル型の銭湯。

2階3階はアパートになっていて、駐車場もあります。

入口を入ると男湯、女湯、左右に分かれます。

南町一丁目交差点の角にあるミナミ食堂。

創業は昭和21年だそうです。最近テレビ放映があって、お客様が急増したそうです。

テイクアウトもやっています。

主力はラーメンです。

タンメンとビールを注文。

泉町二丁目(泉町一丁目交差点の西側)、「中央ビル」の裏手のパーキングが建つあたりは、泉町近辺では一種特別な雰囲気を持った歓楽街でした。

明治の末、豪商富田彦市という人が、ここに稲荷神社を勧進して水雷稲荷という社を建て、その南方一帯に、料理屋(待合)や芸妓屋を置いて、夜の歓楽街(富田新地)ができました。その後、明治45年に、この一帯は青木才次郎という建設業者のものとなり、名も富田新地から青木新地に変りました。当時の水雷稲荷は、写真のあたりにありました。*1

現在の中央ビルの場所には、旅館「伊勢彦」、青木材木店(青木才次郎の子が経営)がありました。*2*3

常陽銀行泉町支店(その前は第一勧業銀行水戸支店)脇の路地は、かつては「富田横丁」と呼ばれていました(富田新地の名残でしょうか)。*3

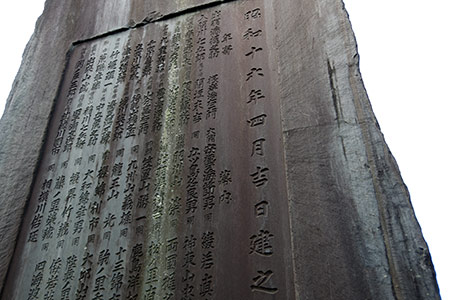

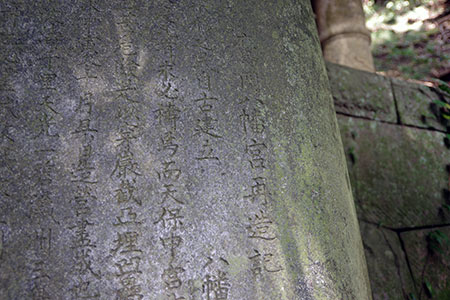

水戸東照宮の安神車が保管されている建屋(写真右奥)の隣に、巨大な石碑が建っています。

常陸山之碑。

常陸山(水戸市出身、第19代横綱)は、大正11年6月19日、49歳で急逝しました。昭和16年4月、常陸山没後20周年に際し、水戸東照宮境内に「常陸山の碑」が建立されました。*1

石碑前面には、遺体解剖のくだりが書かれています。「わが身を解剖、力士の体の組織を知れば、いささか以てこの道に貢献することができよう」との常陸山本人の希望により、慶応大学にて解剖が行われました。内臓は、普通人より約一倍半の大きさ。しかも完全に頑強で真に力士として理想的でした。*1

今回は水戸(茨城県水戸市)の町並みを散歩します。

水戸駅北口に、テレビドラマでおなじみの「水戸黄門 助さん格さん像」が建っています。

水戸黄門で知られる徳川光圀は江戸幕府を開いた徳川家康の孫にあたり、御三家水戸藩の第二代藩主です。*1

明治以降、光圀を主役とする諸国漫遊記の類が創作されました。お供の助さん格さんは佐々木助三郎、安積覚兵衛がそのモデルと言われ、共に大日本史編さんに尽力した学者でした。3人が揃って旅したことはありませんが、光圀の命で助三郎らが資料収集のため全国を旅しているので、それが漫遊物語に発展したと考えられています。*1

中央が水戸黄門、左が助さん、右が格さんをイメージしています。*1

TBSの「水戸黄門」第一回が放映されたのは、昭和44年8月4日。身分を明かす目的で印籠を示す場面が定着したのは、シリーズ第八部(昭和52年)の頃でした。*2

水戸黄門で知られる徳川光圀は江戸幕府を開いた徳川家康の孫にあたり、御三家水…

P.303

大正・昭和になると、「黄門漫遊記」の主流は講談から映画、さらにテ…

2階部分には、酒屋でみかけるような看板が並んでいます。「くだり腹とめヘルプ」「浅田飴」「家庭染料みやこ染」

みやこ染のホーロー看板。

「みやこ染め」は、明治時代に創業した染料商(桂屋)のブランド名で、都(東京)に由来しています。みやこ染の「こ」の字体は、明治まで使われていた旧平仮名(変体仮名)をそのまま引き継いでいます。*1

桂屋の染料は衣類、とりわけ着物、背広、軍服などの家庭での染め替え需要に大いに合致し、染料の種類も綿や絹から毛にも染まるものに広げていきました。衣類の染色は家庭の嗜みとして、学校の家庭科教科にも取り入れられるほどでした。*1

昭和16年(第二次大戦勃発の年)の広告には、「私達銃後の女性は、まず廃品を活かして生活の無駄を省くこと。誰にも手軽にできる廃品衣服の更生は、みやこ染めで染め替え。二度のお役に立てることです。」と、染め替えがお国へのご奉公であることが述べられています。*2

創業者である青山力之助は、12歳の時に染料商家の家に奉公に出て、東京日本橋で…

みやこ染

興亜奉公日 五月一日。今日は興亜奉公日。私達銃後の女性は、今日…

狢(むじな)横丁※1 の入口。

コンクリゴミ箱が遺っています。

前面には木製の扉があったようです。金属製の上蓋はきれいに残っています。

側面のコンクリートに若干の亀裂が入っていますが、原形を留めています。

東三町と西三町とをつなぐ路地が二つあって、待合や芸妓置屋が多い所でした。そのうちの一つ、狢(むじな)横丁と呼ばれる通りは、東町から入り、「新柳」や「釜平」※1 を経由して西町の旧千代本の横に出る通りです。*1

一品料理「新柳」。

新柳の奥(西側)には、待合がありました。*2

西三町側から振り返ったところ。

P.530

大正14年(1925)から昭和10年(1935)頃までの太田町ついて次のよう…

今回は、常陸太田(茨城県常陸太田市)の町並みを散歩します。

常陸太田駅から市街へ向かう道路(山下町交差点付近)。右側の坂道を登ると鯨ヶ丘の市街です。

山下町交差点の近くに建つ牛乳販売店。以前は、両側にも商店が建ち並び商店街を形成していたのだと思います。

森永ホモ牛乳の看板。

ホモ牛乳(均質化された牛乳)は、森永牛乳のキャラクター「ホモちゃん」※1※2※3 を生み出しました。

平潟港のある大津港駅から常磐線で一駅乗り継いで、磯原駅で下車。駅前にある玉川屋。

鍋焼きうどんが名物らしいです。

店内。

鍋焼きうどんとビールを注文。

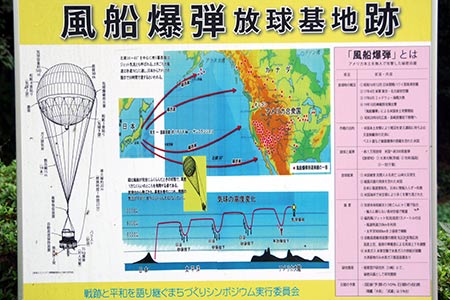

わすれじの碑※1 のある場所から平潟駅へ向かう道の途中に、「風船爆弾放球基地跡」があります。看板が建っているのみで、遺構らしきものはありません。

風船爆弾の風船部分は直径10m。手漉き和紙(気球紙)をこんにゃく糊で貼り合わせた、世界史上に見られない仕掛けでした。日本の三ヵ所(平潟、福島県勿来、千葉県一宮)から、9,300個が放流され、そのうち、アメリカ合衆国などに届いた風船爆弾は約280個ほどでした。*1

風船爆弾の「気球紙」は、埼玉県小川町の薄くて丈夫な細川紙を使って開発されました。※2

風船爆弾放球基地跡の奥に供養塔が建っています。

昭和19(1944)年、初の放球時、装置の故障による誤爆で3名の兵士が死亡しました。風船爆弾は、重要秘密事項だったため、亡くなられた兵士の名前は明らかではありませんが、菩提を弔うため地元の方々により建立されました(案内板より)。

P.232

アメリカ本土攻撃のマル秘部隊

第二次大戦で敗色…

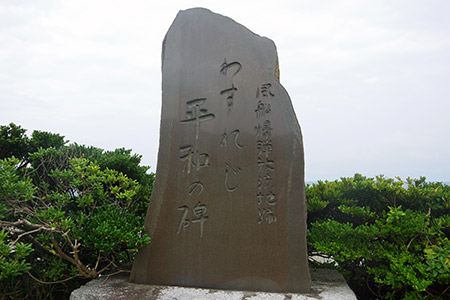

平潟の五浦の海岸線に、「わすれじ平和の碑(風船爆弾放流地跡)」が建っています。

風船爆弾は、第二次大戦で敗色が濃くなってきた日本軍が、風船爆弾によってアメリカ合衆国を直接攻撃する作戦を展開したものでした。晩秋から約五ヶ月間が最も強くふく偏西風(太平洋上空のジェット気流)にのせて、爆弾・焼夷弾を吊るしたおびただしい数の巨大な気球を放流させましたが、戦局を左右させるほどの効果はありませんでした。*1

しかし、トルーマン大統領は、風船爆弾によって、細菌攻撃がおこなれるのでは(当時、日本の第731細菌戦部隊は、ペスト菌兵器を開発済み)との恐怖感を持っていました。再び日本からアメリカへ偏西風が吹き始める9月に入る前に戦争の決着をつけるため、トルーマン大統領は、原子爆弾使用に踏み切ったのではないか、との考察があります。*2

最終的に、日本は、ペスト菌をアメリカに散布しませんでした。それは、人道的な観点からでなく、使用した場合の敵のすさまじい報復を恐れたからです。そして大きな皮肉が起きました。細菌攻撃を恐れたアメリカは、原子爆弾という非人道的最新兵器を最後に用いました。*2

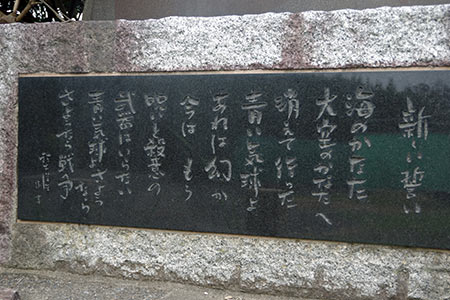

碑の台座部分の「新しい誓い」には、

殺意の武器はいらない

さようなら戦争

と刻まれています。

P.232

アメリカ本土攻撃のマル秘部隊

第二次大戦で敗色…

P.9

トルーマン大統領が原子爆弾使用に踏み切った心理的原因の一つには、風…

平潟港から、海沿いを南へくだっていく道路の中。ごみ捨て禁止の看板がたっています。

ごみ捨て禁止の看板の近くにある赤色の小さな鳥居。

立小便禁止を意味しているものと思われます。

手作り感のある鳥居です。

平潟港近くに建つ保養館。

木造三階建ての建物です。

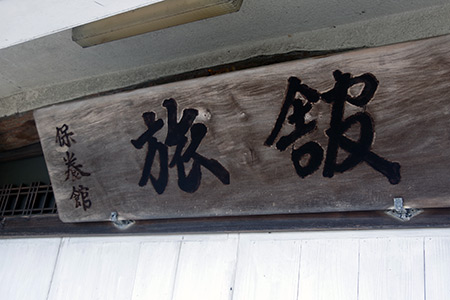

旅館「保養館」。

明治末期の平潟港から本町通り方面を撮影した絵ハガキによると、平潟港側左側に薬局、その奥に和泉屋呉服店があり、右側に保養館、奥に遊女屋の大きな建物がありました。*1

・明治末期の本町通り

向かって左側が薬局、その奥が和泉屋呉服店、右側が保…

平潟港の港に面した通り沿いに建つ老舗旅館の「砥上屋」。

現存する建物は、明治43年に建築したもので、玄関先に少し手を入れただけで、当時のままだそうです。旅館業になったのは戦後のことで、元来は高級料亭でした。*1

当時の遊女屋を思わせる木造三階建て。二階から遊女に声を掛けられそうな感じをうけます。*2

食事は、あんこう料理と磯料理。

八幡神社の社殿は、天保6年(1835)に、焼失しましたが、嘉永6年(1853)に再建されました。*1

社殿に右奥に「鷹岡八幡宮再造記」の碑が建っています。

百両以上の寄付者には、この再建の中心人物の菊池半兵衛の他、洗濯屋仲間(120両)、仲宿中(100両)の名が含まれています。*2

一金百両 菊池半兵衛

一金百両 外金百両増金 村方

一金百両 寅年金百両増金 五十集会所

一金百両 外弐拾両増 洗濯屋仲間

一金百両 仲宿中

平潟の遊女屋は洗濯屋と呼ばれていました。文政12年(1830)には、洗濯屋の数は8軒で、これに不可分に結びつく仲宿43軒が仲間を結成、隆盛を極めました。*1

小宮山楓軒は、文政10年(1827)奥州への旅の途中、「狭い所だけれど200余りの家がある。遊女屋も7軒ある。瓦屋根の家々がまるで魚の鱗のようにつながっており、まるっきり都会のようだ。」とその繁栄ぶりを書きとめています。*1*3

八幡神社は、高台にあるので、平潟港を見渡すことができます。(地元の方の話によると、現在、海沿いに建っている木造3階建ての旅館のほとんどは、元は遊女屋だったそうです。)

境内から登ってきた階段を見下ろすと、その高度を実感できます。

今回は、平潟(茨城県北茨木市)の町並みを散歩します。

平潟郵便局のある交差点から、西の「友の湯温泉」へ向かう道を100mくらい行き、国道6号線の下を通り抜けた右手に岸光坊というお堂があります。そのお堂の前の一角に海徳寺の墓地があり、ここに、「娼妓々夫供養碑」が建っています。*1

寄進者の楼名や氏名が刻まれています。

碑の裏面。

碑の建立は、明治45年4月15日。建立者は、泉州楼、開盛楼、福島楼、砥上楼、など12軒の貸座敷と芸妓一同です。*1*2

市川市真間2丁目。寿し「林屋」※1 のすぐ近く。

昔ながらの中華料理店の「幸栄軒」。

炒飯の食品サンプル。かなり日焼けが進んでいます。

炒飯の大盛を注文。

市川市の新田3丁目にある恵比寿湯。

煙突は、思わず見上げていますほど高いです。

ビル型の銭湯。

縁側には日本庭園。池には金魚が泳いでいます。

市川駅から石乃湯へ向かう途中。

伝統的日本家屋の建物が建っています。

屋号の「田中家」が入口にはめ込まれいます。

田中屋は、古くからのそば屋でした。*1

21図:田中屋(そば)

市川市の国分2丁目。県道の西側に石乃湯への入口があります。

めずらしい形状の煙突。

入口。

石乃湯は、2023年10月公開の映画「アンダーカレント」のロケに使用されました。*1

2023年10月 市川(田中屋)伝統的日本家屋。古くからのそば屋。

市川手児奈通りの真間川近くの交差点にある寿し「林屋」。創業明治7年の老舗です。

建物は、赤色に塗られています。

奥には、座敷もあります。

ちらし寿しとビールを注文。箸袋に書いてある「鮨会館林屋」が正式店名のようです。

今回は、市川(千葉県市川市)の町並みを散歩します。

JR市川駅の北側にある八幡神社。周囲は玉垣に囲まれています。

「市川睦会」と刻まれた玉垣。

昭和36(1961)年の住宅地図*1 に、睦会マーケットの見取り図が掲載されています。現在のダイエーがあるあたりで、睦会の事務所は、駅前寄りの場所にありました。

永井荷風は、ここに越して間もない昭和21年からしばしば食料品(わかさぎの佃煮・衣かつぎ・てんぷら・鰻蒲焼など)を買いにマーケットに出掛けました。*2

「市川二業組合」と刻まれた玉垣。

現在の真間2丁目11の手児奈通りに面したところにありました。*3

「白藤」。風化して読み取れませんが、店の前に建っている石柱※1 と同じ「関西料理白藤」と書かれていると思われます。

何でもそろい何でも安いマーケットサービス本位の睦会

駅前に睦会の事務所*2

市川

荷風が市川に越してきた昭和21年頃は、現在のJRは省線と呼ばれ、市川…

13図

・市川二業組合

西三町にあるかつ丼と鰻の店「釜平」。

暖簾には、かつ丼、うなぎと書かれていますが、実はソースかつ丼の名店です。

ソースかつ丼(大盛)とビールを注文。

丼に山盛りのご飯とかつは、ものすごいボリュームでした。

板谷坂から、北側へ入ったところに、旅館の建物が残っています。

割烹旅館「若柳」。

「若柳」は、大正11年元日の「いはらき新聞」の広告欄に「大田町割烹店組合」として紹介されています。*1

建物は、崖の途中に建てられています。

東側から見ると、「若柳」の建物が急峻な地形の上に建っていることがわかります。

P.530

大正14年(1925)から昭和10年(1935)頃までの太田町ついて次のよう…

板谷坂※1 の北側の崖に建つ建物。

地上部分は2階建て。

南側は切れ落ちているので、高度を感じます。

坂の下から見上げると、3階建て以上の高度を感じます。

常陸太田市中心部は、「鯨ケ岡」と呼ばれる台地の上に成り立っているため、台地に登り降りする道はいずれも急傾斜です。*1

板谷坂は、常陸太田の代表的な坂道です。

ここからの眺めはすばらしく、眉美千石とも言われていました。「番屋」と書かれた古文書もあることから、佐竹時代は、東方から街へ入るときの見付として役割もあったと考えられています(石柱の説明文より)。

かなりの急傾斜で下っています。

東側から見た板谷坂。

今回は、常陸太田(茨城県常陸太田市)の町並みを散歩します。

常陸太田市中心部は、台地(高低差は30m以上)の上に位置し、台地の姿が鯨の形に似ていることから、台地は「鯨ケ岡」と呼ばれおり、台地上に位置する商店街は、古くからの中心商店街です。*1

「鯨ヶ丘ふれあい広場」の先にある東三町の商店街は、現在は「東通り商店街」と呼ばれています。

東三町は西三町とともに歓楽街を形成していました。*1

大正末期から昭和初期にかけての太田町は、商業隆盛と相まって花街も繁盛しました。大正11年元日のいばらき新聞の広告欄の「大田町割烹店組合」には、「釜萬楼」「万泉」「万梅」「二ツ木」「一寸亭」「若富十」「若柳」「朝日座」の名が紹介されていています。*2

元「釜萬楼」と思われる「釜萬」は東三町の板谷坂(ばんやさか)との交差点の角にありました*3

「釜萬」の隣には、「一寸亭」と芸妓置屋の「大黒屋」がありました。*4

P.3

常陸太田市中心部は、久慈川の沖積低地に阿武隈山地の南端部から細長く…

P.530

大正14年(1925)から昭和10年(1935)頃までの太田町ついて次のよう…

交差点の角に「釜萬」、少し入ったところに「割烹旅館若柳」

P.88

東三丁目表通りの家並

里見公園駐車場。里見公園のお花見広場※1 の東側に位置します(写真奥は江戸川)。

駐車場の東側は、里見公園の崖が迫っています。

駐車場があったあたりには、1976(昭和51)年まで、料理旅館「鴻月」が営業していました。*1*2

鴻月は当初、里見八景園の一事業でしたが、閉園・終戦後も営業を続けていました。*1

遊覧客の多くは、鴻月が経営していた渡し舟を使ってやって来たため、鴻月では桟橋をのばして客を迎え入れました。また、渡しの他にも遊船事業を行っており、鴻月は、遊覧船も数隻所有していました。*1

■遊園地事業

現在里見公園となっている場所には大正末期から昭和初期にかけ…

現在、里見公園となっている場所には、大正末期から昭和初期にかけて「里見八景園」という遊園地(当時の遊園地は庭園や池泉、演芸場、茶店、動物小屋、見世物小屋等を主とする娯楽施設)がありました。*1

当時の遊覧客は、里見八景園や江戸川土手等を散策し、は、足休めに国府台三業へ立ち寄ることが多く、花柳界は年中不断に繁昌しました。*2

「里見八景園」だった頃の名残でしょうか。園内には、庭園のような景観が残されています。

お花見広場(花器使用可能区域)。

「里見八景園」は、創業と同時に千本の桜を植樹し、春には花見客で大変賑わったそうです。*1

里見公園の南側の塀に掲示された絵図(玉蘭斉貞秀「利根川人東岸一覧」、明治元年)。国府台の崖の部分(写真左側)は、かなり誇張された表現になっています。

■遊園地事業

現在里見公園となっている場所には大正末期から昭和初期にかけ…

市川市スポーツセンターの入口。

ここに、筋骨隆々としたスポーツマン2人のブロンズ像が建っています。

「感激」と名付けられたこの作品は、1952年のヘルシンキオリンピックで日本唯一の金メダリストの石井庄八(レスリング)同ギンメダリスト上迫忠夫(体操)の両選手が共に当時市川市在住者であったので、感激をこめて制作されたものです(案内板より)。

ヘルシンキオリンピックは、日本にとっては、第二次世界大戦後初(16年ぶり)の参加でした。

今回は、国府台(千葉県市川市)の町並みを散歩します。

市川市は、軍隊がきて発展した町で、その中心は国府台の根本商店街でした。「根本」とは、根の本であり、一番はじめを意味しています。*1

駅前の商店街「根本発展会」。

常盤湯があったあたり。*2

現在は駐車場となっています。

常盤湯の裏側に、2~3軒飲み屋があり、兵を相手とする女達がいた。「モンパリー」という店があり、ぜんざい屋も2軒位ありましした。*1

市川市は、軍隊がきて発展した町である。その中心が根本商店街である。「根本」…

13図

・市川二業組合

白山下交差点すぐ、赤い看板に新三陽の文字。昭和12年創業。80年の歴史ある老舗町中華があります。*1

チャーハンやラーメンなど、幅広いメニューが揃っています。

テーブル席。

エビチャーハンとビールを注文。

小石川植物園の正門を入り、本館の建物を過ぎると四角形の敷地に囲まれた植物分類標本園があります。

植物分類標本園には、ドイツの分類学者エンゲラーの分類体系に従って、約500種の植物が植えられていて、南から北へと植物が配置されています。1

標本園で見かけたトクサ(砥草、木賊)。

日本各地には、木賊(トクサ)に由来した地名も存在します。かつて、帯広の大通り以西には木賊(とくさ)が群生し(木賊原という地名があり)、「木賊原遊廓」※1 があった伏古別川の川下には、現在も木賊が生い茂っているそうです。*2

P.173

植物分類標本園は、ドイツの分類学者エンゲラーの分類体系に従って、…

白山3丁目にある小石川植物園。

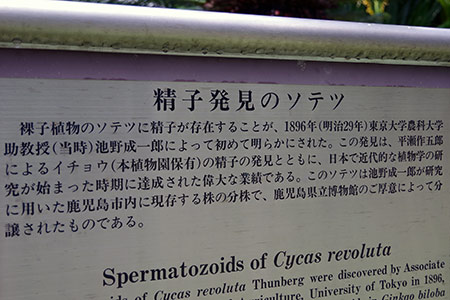

植物園の正門近くに、ソテツが植えられています。

池野成一郎のソテツ精子発見の記事が載ったのは、平瀬作五郎のイチョウ精子発見記事の載った次の号(明治29年11月20日刊行の植物学雑誌第119号)です。イチョウとソテツ精子発見は、日本人が成し遂げた世界的快挙でした。*1

明治政府は、殖産興業を進め、1877年の東京大学創立の主目標も「先進諸国に追いつくこと」でした。イチョウの精子発見、ソテツの精子発見は、当時の西洋人にはなし得なかったことが日本人によって行われた最初の大発見でした。*2

上から見たソテツ。

平瀬作五郎のイチョウ精子発見の記事は、明治29年(1896年)10月20日に発行された…

P.1

明治政府は西洋文化を取り入れ近代化する方向に進んだ。それは同時に科…

都営地下鉄の春日駅近く。一葉碑※1 が建つKSビル(紳士服のコナカが入るビル)から、白山三業あった方面への道を進みます。

しばらく歩くと、丸山福山児童遊園があります。

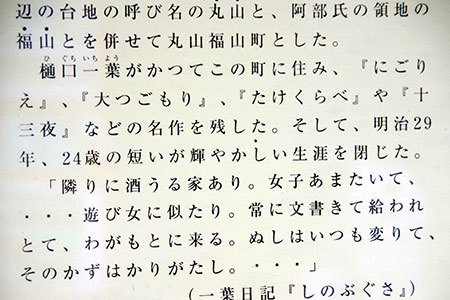

公園内にある、旧町名(丸山福山町)の案内板。

一葉日記の一文が紹介されています。

「隣に酒うる家あり。女子あまたいて、…遊び女に似たり。常に文書きて給われとて、わがもとに来る。ぬしはいつも変わりて、そのかずはかりがたし。・・・」

曙坂※1 から、さらに坂を下っていく途中。

路上の一部に井戸の区画が設けられています。

井戸ポンプは、現在も生活用水として使われています。

慶和製作所製の井戸ポンプ。

本駒込3丁目にある徳源院。

ここに、「太古遺跡」の碑が建っています。

明治26年(1893)、不動堂(動坂目赤不動)改修の際、地下から多数の土器、石器塔が出土し、人類学教室の坪井教授により、アイヌ人種よりさらに前の太古の人類の「コロボックル」の時代のものと判定され、この碑が建てられました。*1

碑には、日本太古の人類コロボックル時代の器具が掘出されたことが記されています。*1

「明治廿六年発巳八月中当初不動堂修繕之際、此所之地下、五・七尺之間において古代之土器及び雷斧石(らいふせき)之類数品掘出得たり。大学人類学教授坪井正五郎君に鑑定を乞い、其日本太古の人類コロボックル時代の器具たるを知れり。コルボックル、アイヌ人種の前にありて、今を去る三千有余年と云、真に考古学の要品と言うべし。因って此中の異品をえらみ、額面に製し、当不動堂及び浅香町南谷寺に安置の目赤不動堂前に収め、且つ坪井君の解説をも添えたり。探古の雅君に一覧をたまわらば拙〇幸甚となす所なり。

明治28年乙未6月大吉祥

当山玉〇謹述」

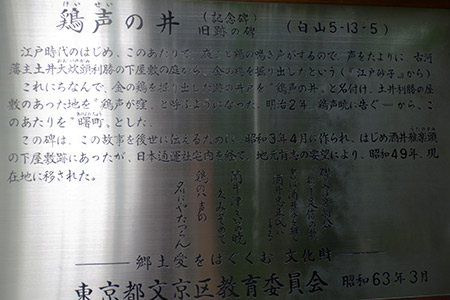

白山の東洋大学のあたりは、以前は、駒込曙町と言われていた場所で、江戸時代は、鶏声ヶ窪と呼ばれていました。曙町※1 の名は、「鶏声」から出た名です。

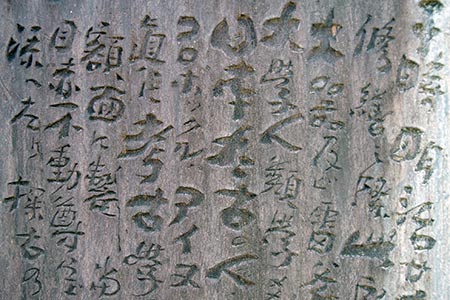

京華学園女子校の前に、鶏声の井(鶏声ヶ窪のいわれ)の碑が建っています。

夜毎に鶏の鳴き声がするので、掘ってみると、金製の鶏が出てきたのが鶏声の名の由来です。*1

碑の表には楽翁公の松平定信の歌が刻まれています。*1

鶏声の井旧跡 「白河楽翁公歌」

筒井津々 いつの暁

久みそめて

鶏のハ声の

名にやたつらん

今回は、白山(東京都文京区)の町並みを散歩します。

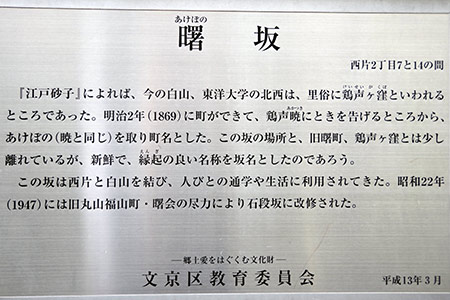

西片2丁目7と14の間に、石段の坂の「曙坂」があります。

曙坂は、この場所から少し離れた場所の旧地名の曙町(江戸時代は、鶏声ヶ窪と呼ばれていた)に由来します。昭和22年に石段坂に改修されました。(案内板より)

坂の登り口の右横に建つ「曙坂 昭和二十二年竣工」と記されたた石標。

上から眺めた曙坂。

本八幡駅南口から徒歩約10分。南八幡1丁目の住宅街。

銭湯の柳湯があります。

コインランドリーが併設されています。

裏へ回ると高い煙突を望むことができます。

菅野1丁目にある白幡天神社は、荷風の自宅※1 からも近い場所にあり、荷風の散歩道でした。

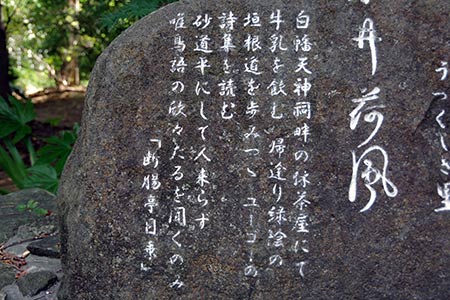

ここに、荷風の文学碑が建立されています。*1

「露店にて雛卵を買い白幡天神祠畔の休茶屋にて牛乳を飲む、帰途緑蔭の垣根道を歩みつつユーゴ―の詩集をよむ、」*2

荷風は、ラジオや三味線などの騒音から逃れ、ここで小鳥の声を聞きながら読書をしました。*2

散歩道であった白幡天神社境内には、断腸亭日乗に書かれている一文「露店にて雛…

P.79

昭和21年5月11日。(中略)露店にて雛卵を買い白幡天神祠畔の休茶…

永井荷風の市川での生活は、昭和21年1月16日、菅野258番地(現菅野三丁目17番地)に、従兄の杵屋五叟(大島一雄)一家とともに暮らことから始まりましたが、長唄の三味線方の五叟と著述業の荷風は、あまりに違いすぎ、昭和23年には、荷風は、菅野1124番地(現東菅野2丁目9番11号)に古家を買い、独居生活を始めました。

東菅野2丁目9番の通り。

荷風旧居があったあたり。

荷風の旧居の周辺は、大学や私立高校が多く、文京の町です。

写真奥は昭和学院。

長谷章久(1918~1985)は、荷風の寓居から指呼の間にある昭和学院短大に非常勤で勤めていたため、彼の人間嫌いを承知の上で、荷風の門を叩き、“吉原の話を伺いたくて” と告げると、家に招き入れてくれたと語られています。*2*3

P.8

荷風の市川での生活は、昭和21年1月16日、菅野258番地(現菅野三丁目17…

長谷章久(1918~1985)

P.243

ある日、荷風寓居の門を叩いた。いきなり、「文学の話を御免だよ」と…

サイゼリヤ1号店教育記念館※1 の対面にある大衆食堂の「四季よし」。

ちゃんぽんなど、ながさきの味をコンセプトにした店です。

「本日のおかず」のメンチとビールを注文。

続いて、ちゃんぽんを注文。

今回は、本八幡(千葉県市川市)の町並みを散歩します。

JR本八幡駅の北口の商店街「八幡一番街」は、飲食店が建ち並ぶ活気のある商店街です。

スナック「フレンド」が入るビルの2階は、以前入居していたと思われるパブクラブの屋号がそのまま残されています。

同じビルの東側には、「サイゼリヤ1号店教育記念館」。

多くの歴史を物語る建物と言えそうです。

京成本線中山駅近くの住宅地に、フェンスでふさがれた空間があります。

通路のような部分は暗渠(川跡)です(地理院地図に記載があります)。暗渠は、線路につきあたり、右側へ続いています(写真奥)。

京成本線の線路の反対側(南側)には、フェンスで囲まれた空間(暗渠)が今も残されています。

暗渠は、船橋市西部公民館の自転車置き場へと続いています。

下総中山駅から南側(京葉道路に沿ったあたり)は、住宅街の中に、郊外型の店舗や物流倉庫が点在する地域です。

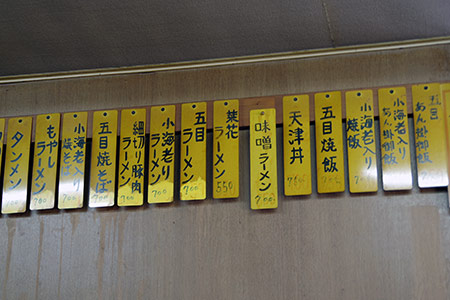

東西線の原木中山駅近くに、中華料理「菜花」がポツンと1軒だけ営業しています。

年季の入った佇まい。

店内に貼られたメニュー。炒飯とラーメンが主力メニューのようです。

五目炒飯とビルーを注文。

中山法華経寺黒門前にある「たちばな寿司」。

1961の住宅地図にも記載されている寿し屋さんです。

店内。

ちらし寿しとビールを注文。小鉢がたくさんついてくるは嬉しいです。

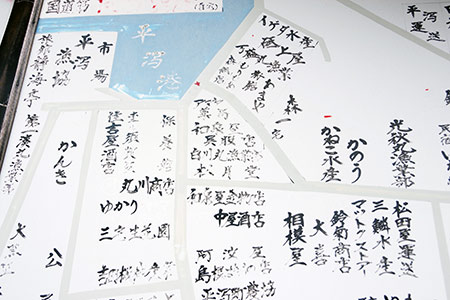

中山三業組合に所属する置屋としては、吉田家 豊の家、鈴木、東家、一藤、米本、清井筒、梅の家、梅本、桝角家、新静本、福筒井、ことぶき、福田家、君の家、新ことぶき、新玉屋、があり、料理旅館としては、妙泉閣、中山荘、上角庄、三桝家、森田家、金福、壽美屋、がありました。*1

料理旅館の「妙泉閣」は、このあたりにありました。*2

中山競馬場方面へ向かう道の途中。背後は丘になっていて、このあたりは崖下の地形になっています。

さらに北へ向かった崖下には、料理旅館の「中山荘」がありました。*3

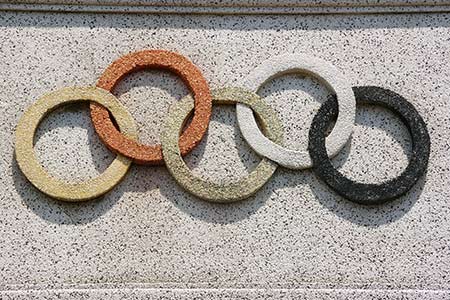

京成本線中山駅の近く。車窓からも見える場所に、看板建築の建物が残っています。

1961年の住宅地図*1 に、「理容オリンピック」と記載されている理容室の建物です。

中央に、「オリンピック」を象徴する五輪のマーク。その両脇に、サインポールまでが石材風にデザインされています。

オリンピック・シンボル(五輪マーク)のカラー版は、左から順に青、黄、黒、緑、赤とし、上段に青、 黒、 赤の輪を、下段には黄、 緑の輪を配置することになっています。*2

が、このマークは、色の順がバラバラのうえ、上段に2つの輪、下段に3つの輪が配置されていて上下が逆になっています。

知的財産の問題を回避するために、五輪マークではないマークにしたのかもしれません。

若宮3丁目にある銭湯の「松の湯」。

サウナ、薬湯、ジェットバス、水風呂など、設備が充実しています。

現在は休業中のようです。

コインランドリーが併設されています。

今回は、下総中山(千葉県船橋市)の町並みを散歩します。

は、国道14号線(千葉街道)北側の丘陵地を涵養源とする葛飾湧水群の一つに、「二子藤の池」があります。国道南側崖下の浸み出しにより池が形成されています。*1

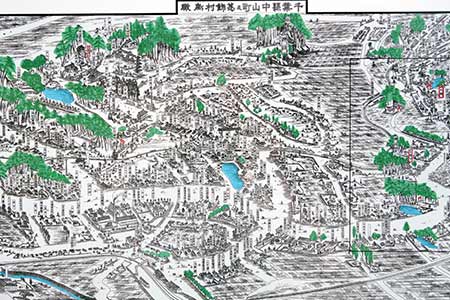

案内板には、松井天山が描いた鳥瞰図を用いて当時の様子が説明されています。

葛飾湧水群(水色の部分)。

北側の丘陵地の「中山温泉妙泉閣」。

妙泉閣は、中山三業組合に加盟する料理旅館でした。*2

100mほど東には、もう一つ「二子浦の池」があります。「二子藤の池」と同じように、国道南側崖下の浸み出しにより池が形成されています。

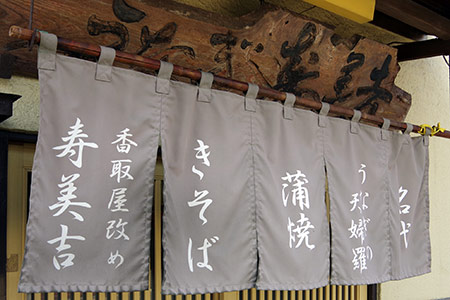

木下駅の北東。手賀川を渡る手前。うなぎ料理の「寿美吉」があります。

旧店名は香取屋。きそば、蒲焼の店です。

香取屋は、添田知道(そえだともみち)の「利根川随歩」に、登場する店です。*1

そば、うどんのメニューも充実しています。

ざるそばとビールを注文。

木下には、看板建築の商店の建物が多く残っています。

薬局の建物。

パラペット部分。

金鳥の琺瑯看板。

木下駅近くの老舗そば屋「柏屋」。

江戸時代、「木下河岸」が栄えた頃から、創業150年です。

天ぷら蕎麦とビールを注文。

奥の座敷からは庭園を眺めることができます。

木下駅の東側。「将門の井戸」の伝承地の小道を登りつめると、路傍に小さな祠がある場所に行きつきます。*1

祠の正面にはドアは閉められています。

祠の中には、石製・木製の大小さまざまな男根が祀られています。この祠は石神様と呼ばれていて、古くから遠近村々の女人から信仰されていました。特に水商売の女たちから信仰され、木下河岸の女たちをはじめ各地からの参詣客が後を絶たなかったそうです。*1

近くにあった石。男根の形をしているようにも見えます。

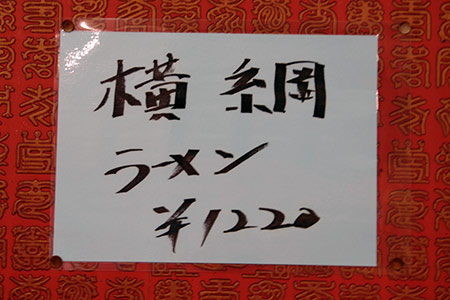

茂原駅前を南北に走る国道から少し入ったところにある天龍飯店。

壁面に貼られたメニュー。ラーメンが中心です。

その中に、名物の「横綱ラーメン」があります。

横綱ラーメンと日本酒を注文。

横綱ラーメンは特製の丼になみなみと盛られて登場です。具材は、トンカツと焼肉、餃子3つです。麺があっさりしているので、ボリュームのある具材とよく合います。

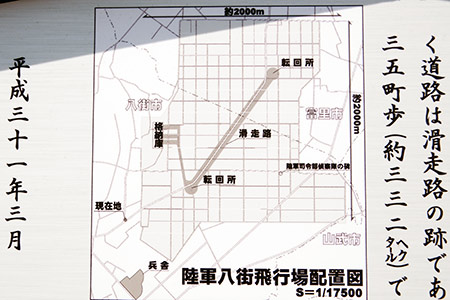

太平洋戦争が開始される前の昭和16(1941)年3月、旧日本陸軍は戦局の情報収集の訓練を主とした「陸軍下志津飛行学校八街分教場」(通称:八街飛行場)を開設しました。

ローソン 八街長谷店の敷地の角のところに、「陸軍八街飛行場跡」の案内板がたっています。

ここから、約30分ほど東へ行った場所に、「陸軍司令部偵察隊の碑」が建っています。

「八街飛行場跡」と記されています。

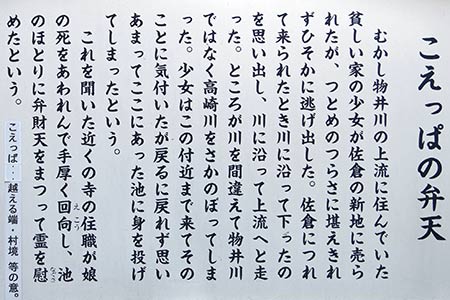

八街市の北側。文違に、「こえっぱの弁天」の案内板が建っています。

とても悲しいお話です。

土地の若者が発見し附近の寺(明治のはじめまで子の神神社の下にあった浄星院)に知らせたそうです。*1

現在は、池の痕跡はありません。

すぐ隣の広大な敷地に、調整池が造成されています。

今回は八街(千葉県八街市)の町並みを散歩します。

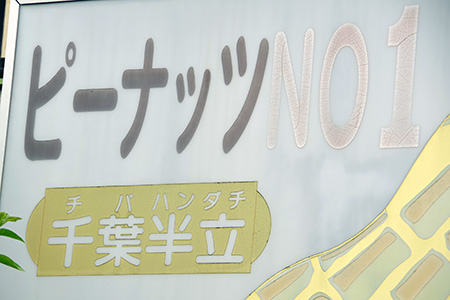

やちまたは、落花生の郷です(駅前の大看板)。

駅周辺には、落花生(ピーナッツ)販売店を見かけます。

駅北側の通り。

千葉半立。「ハンダチ」というと、「半勃ち」を想像しそうになりますが、千葉半立は落花生の品種です。

飯沼観音の五重塔の近くの「元祖今川焼さのや」の向かい側にある衣料店。

店の脇にコンクリゴミ箱が残されています。大型で、前面の木製扉など、保存状態良好です。

後ろ側から。

上蓋も開閉可能です。

圓福寺(飯沼観音)の五重塔の近くに、元祖今川焼さのやがあります。

さのやは、1907年の創業。さのやの今川焼は、銚子で知らない人はいないほどの名物となっていて、1日に1000個以上売れる日もあるそうです。*1

店内。

今川焼とかき氷を注文。

利根川に面した通町にある源長食堂。食堂だけでなく米穀店も営んでいるようです。

南側が店の入口です。

エアコンはありませんが、潮風が入る、ここちよい空間です。

冷やし中華そばとビールを注文。

国木田独歩詩碑※1 から、さら西へ向かいます(写真左奥は海鹿島海岸)。

坂を下る途中に、竹久夢二詩碑があります。

竹久夢二※2※3は、明治末期から大正にかけて活躍した叙情画家であり詩人です。宵待草(よいまちぐさ)は、海鹿島海岸にひっそりと咲き乱れる宵待草によせて、わが身の悲恋をうたった詞です。*1

宵待草の詞は、ヴァイオリン奏者・多忠亮が曲をつけることにより、唱歌として日本中で人気を得て、後々まで歌いつがれていきました。

国木田独歩詩碑

明治文壇に不朽の足跡を残した国木田独歩をしのんで、海鹿島…

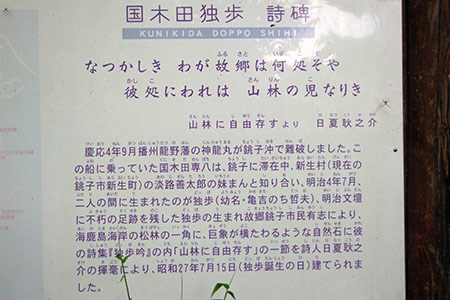

銚子電鉄に乗って海鹿島(あしかじま)駅で下車。徒歩約10分のところに、国木田独歩の碑があります。

自然石を活用した詩碑で、「山林に自由存す」の一節が刻まれています。*1

なつかしき わが故郷は何処ぞや 彼処にわれは 山林の児なりき

(懐かしい私の故郷はどこにあるのか。ここでは私は山林を愛する自由の児であったことよ。)*1

慶応4年9月播州龍野藩の神龍丸が銚子沖で難破しました。*2※1

この船に乗っていた国木田専八は、銚子に滞在中、新生村(現在の銚子市新生町)の淡路善太郎の妹まんと知り合い、明治4年7月、ふたりの間に独歩が生まれました(案内板より)。

国木田独歩詩碑

明治文壇に不朽の足跡を残した国木田独歩をしのんで、海鹿島…

P.399

怒涛さかまき暗礁乱立する銚子近海は、今もって難破するものが絶えな…

円福寺本殿の前庭一隅に「竜王殿」と呼ぶ小堂に、大きな外国婦人の立像が安置されています。*1

案内板によると、この立像は、国木田独歩の父である専八が乗船した龍野藩の神龍丸の船首像だそうです。

当時の像を写したと思われる写真。

現在、像は綺麗に修復されています。

この立像は、観音堂裏の花街、田中町※1 の女性たちの信仰を一手にあつめたそうです。*1

P.399

怒涛さかまき暗礁乱立する銚子近海は、今もって難破するものが絶えな…

銚子駅から観音駅方面へ向かう途中。

松の湯は、銚子で唯一残る銭湯です。昼間の時間帯から営業しています。

お湯で洗濯できます。

道路側にまわると煙突がよく見えます。

今回は、銚子(千葉県銚子市)の町並みを散歩します。

銚子駅前の通り「シンボルロード」の街路灯の柱の壁面には、国際信号旗の模様が埋め込まれています。

国際信号旗は、船舶の通信のために、世界共通で使われている旗で、 アルファベットの文字旗26枚、数字旗10枚、代表旗3枚、回答旗1枚の 40枚で構成されています。 一つの信号旗によってアルファベットや数字、街路灯には、銚子 「C H O S H I」、 シンボルロード 「S Y M B O L R O A D」 と表示されています(駅前の案内板より)。

柱に縦に配置された信号旗。「C H O S H I」と書かれています。

柱の周囲に配置された信号機。 「S Y M B O L R O A D」と書かれています。

せみの抜け殻。

松岸駅から利根水郷ラインを銚子方面へ向かうこと徒歩約20分。

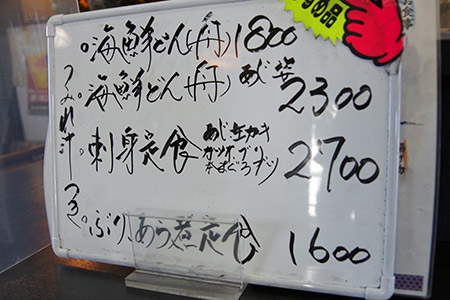

海鮮丼が名物の郷土料理店です。

舟盛りの海鮮丼は、少し値が張って¥1,800です。

「海鮮丼(舟)」とビールを注文。

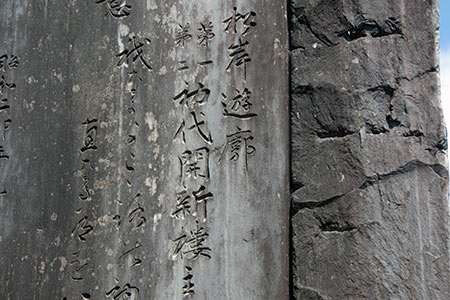

良福寺に松岸遊廓の開新楼の楼主だった宇野澤宇兵衛の墓が建っています。寺の中でも最も大きく作られています。*1

明治31年(1898)に銚港神社に奉納された石灯籠には松岸遊廓の貸座敷、開新楼、新盛楼、稲松楼、銚港楼の4軒が確認できるが、開新楼は経営不振に陥った貸座敷を買得した宇野澤宇兵衛によって開業されたと伝えられています。*1

明治後期以降、昭和16年(1941)の遊廓解散まで松岸遊廓において営業を続けていた貸座敷は、第一、第二開新楼の2軒であった。特に第二開新楼は、建物の壮麗さから、昭和初期の遊廓案内書(全国花街めぐり)では「龍宮城」などと形容されました。*1

92歳で去った宇野澤宇兵衛の墓には「遊廓再興居士」としるされています。*2

P.73

良福寺の過去帳に遊女の記載が初めてあらわれるのは享保9年(1724)の…

P.9

楼主宇野澤宇兵衛翁は、新盛楼を買収し、増築、造園、業務拡大、娘芝居…

松岸駅北口近くにある「銚子ちぢみ伝統工芸館」。

銚子縮(ちぢみ)は、江戸時代の中頃、銚子で多く生産され、全国にその名を知られた織物です。もとは利根川対岸の波崎で興った波崎縮をもとにつくられたものといわれています。江戸時代後期には40軒以上の機屋と、100軒以上の「出機」があって、「出機」の担い手は周辺の農家や漁家の女性達でした。各家で織った銚子縮は集荷され、利根川を遡り、江戸の花街などに出回りました。*1

銚子ちぢみ人形。

縮(ちぢみ)ハンカチを購入。

北仲通りの商店街に建つ看板建築。

米販売店の建物。

上部のパラペット部分。教会か宮殿のようです。

建物の後ろ側。物干し台があります。

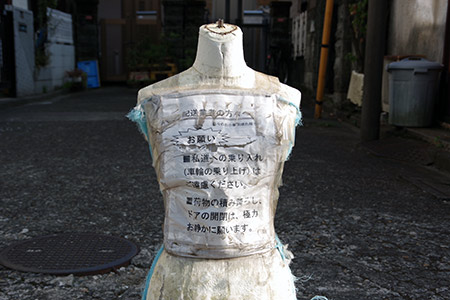

私道への乗り入れをお断りするためのマネキンのようです。

体型から女性のマネキンと推察されます。

後ろ姿。

阿佐ヶ谷駅近くの銭湯の天徳泉(てんとくせん)は、北仲通りの住宅街にあります。

阿佐ヶ谷温泉「天徳泉」。

脱衣場には、休憩用の椅子があって、のんびりできます。

建物の東側は、トタンとコンクリート。

荻窪北口駅前の商店街。

ここの老舗純喫茶の「邪宗門」があります。

味わい深い純喫茶です。

コーヒーとトーストを注文。

荻窪北口の青梅街道沿いにある中華「三龍亭」。

同じビルの2階はカラオケ店です。

巨大なラーメン丼のオブジェ。

タンメンとビールを注文。

今回は、荻窪(東京都杉並区)の町並みを散歩します。

荻窪駅北口の荻窪タウンセブンの裏側の通り。

風俗店や居酒屋が入るビルがあります。

カップル喫茶「夢の楽園」。

入口(3階)への階段。

旧北国街道は、柳町 ※1 から西へ折れ、矢出沢川(やでさわがわ)と並行して西へ続いています。

途中、矢出沢川を渡る場所に浮世橋が架けられています。

この橋を渡った先に上田遊廓※2 があることから、「浮世橋」と名付けられたのかもしれません。

同名の橋は、須坂の旧花街の入口にもあり※3、「浮世橋」歓楽街に因んだ橋名であると言えます。

橋の南側には、和田龍酒造があります(写真左奥)。

東側から見た浮世橋。

北国街道の柳町には、江戸時代末期からの町屋が建ち並びます。

老舗蕎麦屋の「おお西」。

店内には、歴史を感じさせる調度品の数々が現在も使われています。

名物の「発芽そば」とビールを注文。

「発芽そば」は、そばの実を発芽させ、搗き臼と店主考案の手打ち法によって完成しました。*1

袋町の歓楽街の入口。

緑色の客引き禁止看板。

「安全で安心な明るい街」と書かれています。

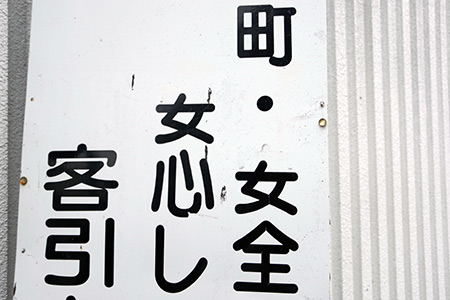

少し離れた場所に、別の看板。こちらは白い看板ですが、同じ標語「安全で安心な明るい街」と書かれています。

が、一部文字が消えて「女全」「女心」になっています。

袋町の歓楽街の路地の「公衆トイレ」を示すプレート。

ビルとビルの間の路地を進みます。

ビルの中を通り抜けます。

L字型に曲がった通路の先に、公衆トイレがありました。

袋町の歓楽街。

コンパ会館。

赤い服を着た女性の絵。

官能的なイラスト。

上田市の袋町の歓楽街。

ビルの北側の看板。

1F部分は「飲食センターパルコ上田」と名付けられた飲食店舗です。

西側の通り。

スナック店などの看板が密集しています。

上田で長年親しまれている富士アイスの「志”まん焼き」。

富士アイスは、長野県を中心に、数店舗あります。

看板商品の「志”まん焼き」は、「あんこ」と「カスタード」の2種類があります。

「ぢまんやき」を購入。

紙袋の底には、「経木(きょうぎ、=木材を薄く削って作った食品梱包材」が敷かれています。

上田映劇のある場所は、昔から上田の娯楽の拠点で、明治時代には末広座という芝居小屋があり、そこに大正6年に建てられたのが上田映劇の前身の「上田劇場」です。

平成25年(2013年)に、映画『青天の霹靂』のロケ地となり、その際、昭和40年代の浅草を再現したセットがそのまま残されたことで、ロケ地としても有名になりました。*1

平成29年(2017年)12月、上田映劇の定期上映が復活スタートしました。

新たに、上田映劇としてスタートをきったためか、『青天の霹靂』のロケ地のときに、「花やしき通り」と書かれていたゲートは、「上田映劇」に変わっています。

入口の上の「あさくさ雷門ホール」と書かれた電飾も現在は撤去されています。

しなの鉄道の大屋駅前に建つ看板建築の商店。「FU TA BA」の文字が印象的です。

紳士服の店舗です。

「個性美に輝く注文服」。

店舗のショーケースには注文服がディスプレイされています。

背景には、「服地はミユキ」のポスター。「ミユキ野球教室(日本テレビ系列、1957年~)」は、人気のスポーツ番組でした。

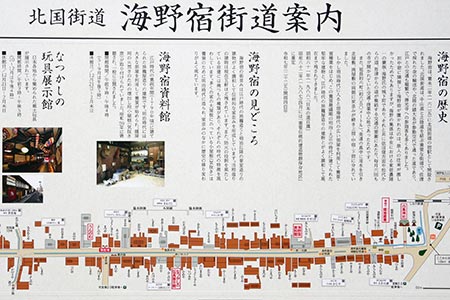

海野宿の道幅は広く、約10mで、中央部に水路が設けられています。この水路は、元来は生活防火用水で、洗濯、野菜洗い、洗面等に使われていました。現在は、柳、桜、や草花が植えられ、風情の町並みになっています。*1

海野宿資料館にもあった出桁造りの出窓。

海野宿には、飯盛女を抱えていた旅籠屋も存在しました。「海野格子」の家は京都の伏見あたりの女郎屋の造りと非常によく似ているものです。*2

旅籠屋の看板。

今回は、海野(長野県東御市)の町並みを散歩します。

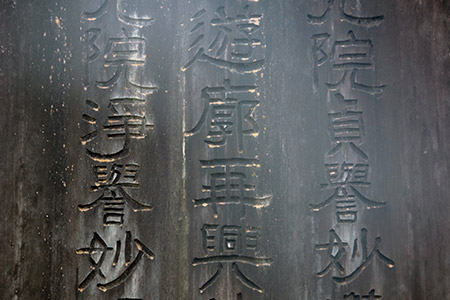

海野宿は、寛永2年(1625年)に北国街道の宿駅として開設されました。海野宿の町並みは、江戸時代の旅籠造りと明治以降の蚕室造りの建物がよく調和して伝統的な家並みを形成しています(案内板より)。

海野宿資料館の建物は、江戸時代に建てられたの旅籠屋造りで、明治時代には、大きな部屋を利用して養蚕が始められました(案内板より)。

出桁造り(2階の窓の部分が出っ張っている)の出窓には、「海野格子」が見られます。

海野宿の風土・歴史・資料が展示されています。

外川3丁目にある大衆食堂の金兵衛(きんべえ)食堂。

テーブル席の他、座敷もあります。

そば・うどん、ごはんもの、中華、何でもあります。アルコール類の提供はありません。

人気の天ぷらラーメンを注文。麺もスープもあっさりしているので、天ぷらと良く合います。

銚子の外川は、コンクリごみ箱の宝庫です。

日当たりのよい場所に設置されています。

後ろ向きに設置されていますが、保存状態良好です。

一心通りのごみ箱。

外川は坂の多い町です。南側の外川漁港に向かっていく筋もの坂道があり、坂道には、一条通り、新浦通り、一心通り、本浦通り、条坊通りなど、名前が付けられています。

外川の町並みは、和歌山から移住してきた崎山次郎右衛門が1658年(万治元年)に、碁盤目状の町作りをしたものです。かつてイワシがたくさんとれた頃は、「外川千軒大繁盛」といわれたほど賑わいました。*1

南斜面に沿って建てられた戸川の町並みは江戸時代からの町らしく、石が多く使われていて、かつての面影を残しています。*1

写真は条坊通り。

条坊通りの西側の通り。

戸川は釣り船の基地でもあり、周辺地域には約30軒の釣り船屋さんがあり、外川港から出港しています。*1

戸川港へ下る坂道を横断する生活道路も整備されています。

中央町の大新旅館※1 の西隣。

かつて、この場所には、うなぎ蒲焼「十五屋」(後に、十五屋旅館)がありました。*1*2*3

十五屋は、江戸期には仙台藩御用の廻船問屋(船の名を十五屋丸)として、大いに栄え、文化十三年(1816)、十返舎一九が狂歌を残し、その歌が、うな重の箸袋を飾っていました。*1

十返舎一九が銚子地方の紀行をまとめた「南総紀行旅眼石」には、この地を巡遊したときの狂歌が記されていて、その中に、十五屋旅館の祖にあたる十五屋丸や幾人かの遊女が名をつらねています。*2

路地には、稲荷神社(萬右ェ門稲荷大明神)があります。

利根川べりの中央町の一角から、うまそうな匂いを漂わせてくるうなぎ蒲焼十五屋…

P.442

十返舎一九が銚子地方の紀行をまとめた「南総紀行旅眼石」は東下総を…

今回は、銚子(千葉県銚子市)の町並みを散歩します。

銚子駅から銚子大橋方面へ向かう途中の若宮町。

斬新なデザインの看板建築が残っています。

中央部分の矢羽根のようなデザインが印象的です。

奥の方に現在の建物が隣接しています。

八街市街から榎戸駅方面へ向かう道の途中。交差点近くの2階建ての集合住宅風の建物。

1階には、ラーメン店など飲食店。

2階には、パブや風俗店が入居しています。八街で唯一の遊興施設と言えそうです。

2階からの眺め。

昭和30年代、八街には2つの映画館(八街第一銀映・第二銀映)があり歓楽街も備わって印旛・山武地域を代表する繁華街を形成していました。*1

2つの八街銀映は、2棟が隣り合って建っていましたが*1、そのうちの1棟の建物が奇跡的に残っています。

青のタイルが鮮やかです。

前面上部のパラペット部分(裏側)。

駅前商店街(写真右側)のある通り。

「小川家そば店」は、明治27年創業です。

歴史を感じる店内。

天婦羅そばとビールを注文。

今回は、八街(千葉県八街市)の町並みを散歩します。

駅前ロータリーにある商店街。

弧を描いて商店街が続いています。

入口部分だけに屋根があって、レトロ感を醸し出しています。

商店街の道路に面した側は、緩やかな弧を描いています。