今回は、前橋の町並みを散歩します。

「大黒寿司」は、JR新前橋駅ロータリーにある老舗の寿司屋さんです。

寿司店ですが、ランチの定食、ラーメン、カレーもあります。

テーブル席の他、カウンター席もあります。

ちらし寿司を注文。

今回は、前橋の町並みを散歩します。

「大黒寿司」は、JR新前橋駅ロータリーにある老舗の寿司屋さんです。

寿司店ですが、ランチの定食、ラーメン、カレーもあります。

テーブル席の他、カウンター席もあります。

ちらし寿司を注文。

倉賀野は中山道の宿場の一つでした。旅の疲れを休め、骨休めをする旅籠屋や飲み屋が軒を連ね、飯盛女もいました。*1

この寺の墓地の片隅に、無縁仏となったいくつかの墓があります。

「高崎の散歩道」*1に、遊女の墓として紹介されいる墓石。

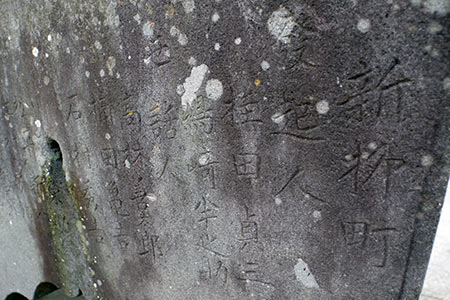

墓石には、

「越後 新潟平次 娘 きく墓」

「越後 三條裏館村 こよ墓」

「越後 大宮嶌村 女 へて墓」

「越後 三條久兵衛 女 里よ墓」

と刻まれています。*2

無縁仏は、他国出身の娘で、若く死亡した仏さまの墓が多い。出身地を分類すると越後の国が多く、また、没年齢の平均は21才でした。*1

「越後国長岡中源町 権介娘 やの」と刻まれています。*2

P.93

倉賀野は中山道の宿場の一つであった。旅の疲れを休め、骨休めをする旅…

今回は、倉賀野(群馬県高崎市)の町並みを散歩します。

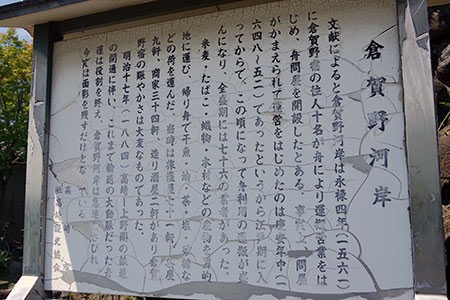

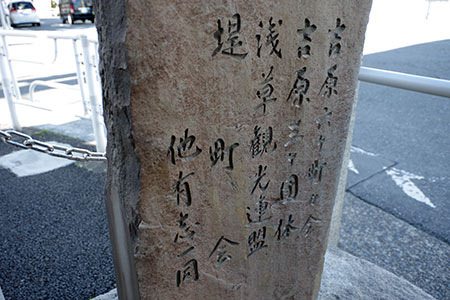

JR倉賀野駅から南へ10分ほど歩くと共栄橋に行きつきます。その共栄橋の近くの河川敷に「倉賀野河岸跡」の碑があります。

倉賀野河岸の由来が書かれた碑には、「当河岸は江戸時代初期より利根川の最上流河岸として上野、信濃、越後の広大な後背地を控え江戸との中継地として繁栄を極めたり。…..」と書かれています。

倉賀野河岸は、天明3年(1783年)の浅間山噴火により川が浅くなり舟運が衰え、明治17年の高崎線の開通により、終止符を打ちました(案内板より)。

井戸八幡と八幡宮の境内の崖下(「倉賀野河岸跡」の碑の西側)から共栄橋にかけての川岸が倉賀野河岸でした。*1

近くにあった案内板には、「当時は旅籠屋71軒、茶屋9軒、商家34軒、造り酒屋2軒があり、倉賀野宿の賑やかさは大変なものであった。」と書かれています。

久留里街道(国道410号線)を南に約2Km。西側の田圃の中に、延長寺があります。

お堂の裏手に、小さな石塔が建っています。(写真左下)

石塔の中には、石棒が安置されています。

石棒はかなり大型のもので、高さは1m近くありそうです。

撫でると子宝に恵まれるという言い伝えがあるそうです(案内板より)。

駅前の建物脇の路地※1の中ほどに、喜楽飯店があります。

定食の他、ラーメンなど、メニューが豊富です。

店内。テーブル、椅子、すべてレトロです。

喜楽特製メンを注文。

たっぷりの豚肉には餡がかかっています。

久留里駅前の通り沿い。建物の脇が路地の入口です。

まっすぐな通路。

水場。

反対側は商店の建物に通じています。

久留米街道沿いの商店街を歩いていると、「かき氷」ののぼり旗と隣にレトロなテレビや看板がある店舗があります。

店内には、「初雪」「白雪」「ペンギン」など、たくさんの古いカキ氷器が陳列されていて、まるで博物館のようです。

実際にこのカキ氷器を使ってブロック氷を削って作ったカキ氷を頂くことができます。

ふわふわのカキ氷です。

久留里の商店街の北側にある、そば・うどんの「久留里庵」。

店内は、壁伝いにカウンター席がぐるりと一周しています。

「カレーうどん」がおすすめです。

今回は、ひやむぎを注文。

久留里の町を特徴づけているのは、「久留里の水」です。

久留里街道から神明社に向かう道の途中だけでも10か所近くの井戸があります。

久留里のまちで昔から生活に密着してきた上総堀りの自噴井戸(自ら噴き上がる井戸)による地下水です。平成20年6月に、千葉県下では唯一の「平成の名水百選」に選ばれました(案内板より)。

いつでも、おいしい水が飲めます。

今回は、久留里(千葉県君津市)の町並みを散歩します。

久留里へは、木更津駅からJR久留里線に乗ります。

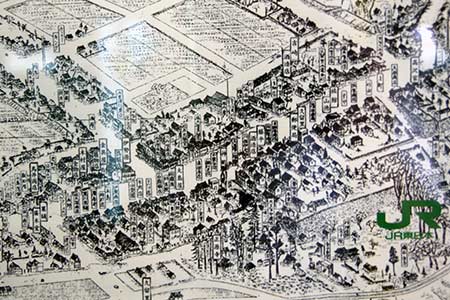

社内には、久留里の鳥観図が掲載されています。

約100年前の久留里の様子を知ることができます。

50分弱かかって、久留里駅に到着です。

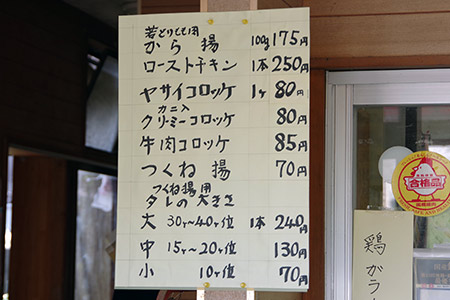

上総一ノ宮駅前の商店街に昭和の佇まいを残す鶏肉店の高田屋があります。

名物のつくね揚げは夕方の4時から販売開始です。

つくね揚は、1個70円。つくね揚専用のタレは別売で、個数にあわせて大中小があります。

夕方4時になると、車が止まり行列ができます。

つくね揚10個とタレ(小)1個を購入。

JR八積駅から睦沢方面へ向かう道路の途中。

交差点近くに、「飛び出し注意看板」と思われる注意看板が建っています。

近くのパーマ屋さんの広告とのタイアップ看板です。

「・・に注意」の部分が壊れてしまっているので、詳細は不明です。

茂原駅近くで見かけた看板と同型ですが、女の子が手に持つ旗の部分は欠落しています。※1

上総一ノ宮の市街の北側を流れる一宮川に架かる一宮橋。

川岸近くに、泡が噴出しています。

西門橋で見かけた気泡と同様のものと思われます。

南関東ガス田の天然ガスを視覚的に理解できる自然湧出現場です。*1

南関東ガス田の天然ガスのポテンシャルの高さを視覚的に理解できる天然ガスの自…

今回は、上総一ノ宮(千葉県長生郡一宮町)の町並みを散歩します。

JR外房線茂原駅南口からバスに乗り、「新地台(あらちだい)」で下車。道路沿いの墓地(写真右奥)の隣に、ヨットのオブジェがあります。

海をモチーフにしたラブホテルのようです。

ホテルの入口。

北西側の入口。

茂原駅から苅谷(いすみ市)を結ぶ南総広域農道から、長南町方面へ分岐した直後にある第二永井トンネル。

美しい長方形のシルエット。

天井はものすごく高いです。内部はコンクリートで固められているので安心です。

反対側から。

意外と交通量が多く、何台かの車を通り過ぎました。

長南町の棚毛から長柄町の鴇谷へ向かう道の奥に、鴇谷(とうや)トンネル(大8.10建設、長さ30m、幅2m)があります。*1

トンネルの入口には、「大正10(1921)年開通記念碑」があります。

佐久間惣次郎氏(ドロップの創始者)ら、鴇谷や棚毛の多くの人たちの寄付により開通しました。*1*2

トンネルの出口に馬頭観音文字塔があります。弘化5年(1848年)とは、トンネルが掘られた70年前です。トンネルの上にあった「馬頭観音文字塔」をトンネル出口に置いたもの、と推測されます。*2

逆方向(鴇谷側)から見たトンネル。

P.482

鴇谷(とうや)トンネル(大8.10建設。長30m 巾2m)

トンネル開通…

P.23

鴇谷(とうや)宮下日宮神社先から左折、途切れた道の奥、長南棚毛へぬ…

JR茂原駅南口から小湊鉄道上総牛久駅行きのバスに乗り、大庭入口で下車。そこから1Kmほど北に、大庭隧道があります。

トンネルの入口までは切り通しになっています。

向こう側出口付近。光が差し込んで幻想的です。

反対側から。

入口の切り通し部分を逆方向から。

今回は、長柄(千葉県長生郡長柄町)の町並みを散歩します。

茂原駅南口からロングウッドステーション行きのバスに乗り、終点近くの皿木で下車します。

住宅地の中をしばらく進むとホテル「ピア」があります。

船の形状を模した建物です。

現在は、廃業している模様です。

船の煙突部分。

成東駅の西側。作田川沿いに田園地帯が広がります。

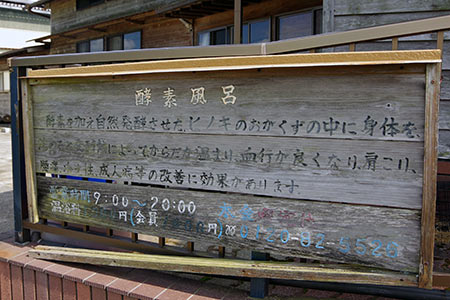

「ふろ」と書かれた看板。

「湯坂酵素ふろ」。

「酵素風呂」は、ヒノキのおがくずの中で体をあたためる風呂だそうです。

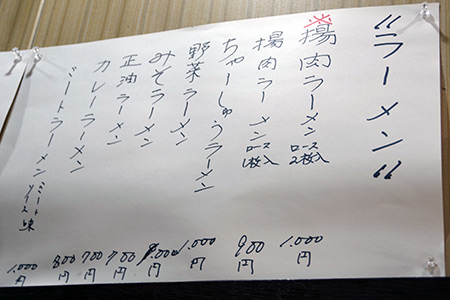

総武本線松尾駅から1km弱にある「関東ラーメン」。看板の文字が2つ剥げて「関東メン」になっています。

今年で50年目を迎えます。*1

名物は「揚げ肉ラーメン」。

揚げ肉ラーメンを待つ間。冷奴と漬物がでます。ペットボトルの水はサービスです。冷奴にかかっためんつゆは添加物無しの自家製だそうです。

揚げ肉ラーメン(ロース2枚入り)。

スープはチャーシューを煮込んだ時の醤油をベースに様々な食材を20時間煮込まれたものです。*1

成東駅から南東方向へ県道千葉銚子線をいきます。

一軒屋のスナック店です。

「スナックゆき」の看板。

入口のドア。

旅館の「共楽館」※1 の玄関の右側。

コンクリート製ゴミ箱が置かれたいます。

前面の木製の扉も残っており、保存状態は良好です。

上から。

成東駅から浪切不動院方面へ向かう道の途中。

旅館「共楽館」の創業は明治時代です。*1

現在は廃業していますが、竜宮城のような趣のある佇まいに当時の繁栄ぶりがうかがえます。*1

手入れの行き届いた槙(まき)の木が印象的です。*1

今回は、成東(千葉県山武市)の町並みを散歩します。

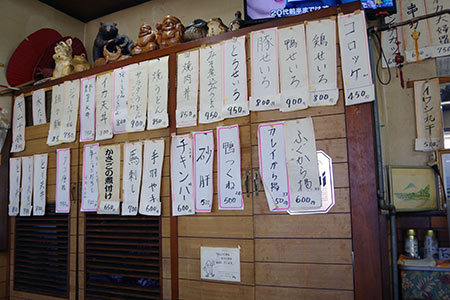

成東駅前にある食事処の「結城屋」。

年季の入ったメニューの張り紙。

天ざるとビールを注文。

ボリュームたっぷりです。天ぷらは、なす、にんじん、さつまいも、ピーマン、えび。どれも大ぶりです。

店の脇の通路を抜けるとトイレがあります。

於幾の集落を抜ける道を南へ行くと、 右側に入ったところに鳥居が立つ粟嶋宮があります。

粟嶋大明神は子育て、婦人病、裁縫上達にご利益があると言われ、かつては周辺地域の女性が大勢参詣に訪れ、縁日には大変賑わいました。*1

特徴は、この大きな覆屋(おおいや、社殿を保護する為の建物)です。

この粟嶋宮の覆屋の中には大きな奉納額(絵馬)が数点あります。

その中で「遊女一行参詣図奉納額」は、 この粟嶋宮への信仰とご利益を願った面白い一品です。*1

栗島宮の拝殿へ着飾った女たちが事詣する姿を現した奉納額ですが、女たちは、いい着物に羽繊を着、傘を持っている者や、 犬のチンを連れている者がいたり、髭は嶋田を結い、嘗を付け、足には黒色の高下駄を履いていて、 とても庶民とは言い難い姿です。*2

P.94

於幾の集落を抜ける道を南へ行くと、 右側に入ったところに鳥居が立つ…

P.13

名称:遊女一行参詣図奉納額

作者:不明

願主:成木村 花魁さと…

横芝から多古町へ向かう県道沿い。

休業中のマッサージ店。

テナント募集中の看板。

ピンク色のドア。

上町から多古へ行く県道沿いに、砲弾形の赤い消火栓が見られます。

これは地上式消火栓で、最近では地下式が多くなったため、ほとんど見られなくなってきました。古い町並みによく似合う路傍の置物路傍の置物です。*1

別の場所にあった消火栓。

赤紫色で、少しずんぐりとした形です。

今回は、横芝(山武郡横芝光町)の町並みを散歩します。

横芝駅から松尾駅方向へ向ったところにある通称「上町三差路」。

三差路の周辺には商家建築の豪壮な町家が、今も10数軒ほど残っています。ここは松尾八田の金比羅様に近く、その門前町であった名残と言われています。*1

昔ながらの町屋。

紳士服店のショーウィンドウが往時を偲ばせてくれます。

道表通りと高砂通りが交差するあたり。

昭和レトロな中華料理店があります。

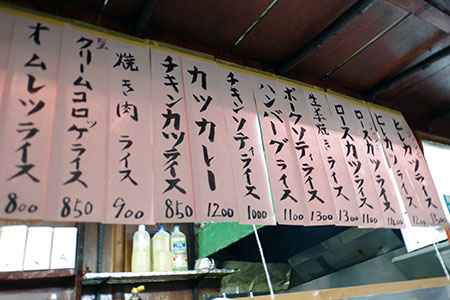

ラーメン、ご飯もの、などメニューは豊富です。

かつカレーとビールを注文。ボリューム満点です。

新茂原駅から荻原通りを南下したところ。

1階に牛乳店の名残があります。

1940年の明治乳業創業当初から続くマーク。*1

「明治スカット」は、1962年に発売 されました。*1

新茂原駅前の通り。

ブロック塀の上に固定され、支柱にくくりつけられています。

店舗は1階です。

入口に残る「マリン」の張り紙。

茂原駅南口から道表通りを西へ進んだところにある趣きある佇まいの店。

かつランチの立て看板。

メニューはカツ中心です。店は常に賑わっています。

かつライスとビールを注文。

茂原の二宮地区は素掘りトンネルが密集しています。※1

八幡神社の脇に入口のある細田トンネルは、1900年(明治33年)頃に掘られたトンネルです。*1

水を入れた簡単な水準器を使わて掘られたそうです。*1

トンネルは緩やかな曲線を描いていて、出口が見えず暗いので、中央付近に電灯が灯っている。曲げて掘られたトンネルは市内ではこの細田トンネルだけです。*1

八幡神社側の入り口に、石造りの繭にも俵にも似ている道祖神が祀られ、古くから往来した道であったことを物語っています。

茂原駅の西側の庄吉・国府関・押日は、素掘りトンネルが数多く密集して残る地域です。

トンネルの分布が密であるのは、農家の住まいのある谷(やつ)と山丘を越えた谷の両方に耕地があるためです。戸田谷(へたやつ)トンネルは、1923年(大正12年)に彫られたは二宮地区でも古い方のトンネルです。*1

現在は、トンネルの入り口部分は、コンクリートで補強されています。

トンネルの貫通は、農機具や肥料の運搬を容易にし、施肥も十分に出来るようになり、また、見廻りの回数も増えるなどして増収に寄与しました。*1

反対側(東側)。

庄吉・国府関・押日は、住まいのある谷(やつ)と山丘を越えた谷の両方に耕地が…

今回は、茂原(千葉県茂原市)の町並みを散歩します。

茂原駅から西側へ向かう通称「茂原街道」沿い。

お寺のお墓の近くに、「必ずシートベルト」と書かれた交通安全人形が建てられています。

手には、「注意」と書かれた黄色い旗。「飛び出し注意」などの横断旗人形としても使えそうです。

ご協力 實相寺。

ホテルの建物※1から北へ一ノ宮川を渡った道路沿いに、めずらしいものがあります。

「ダチョウのたまごあります。」の看板。

ダチョウが3羽。

ダチョウを間近で見ることができます。

上総一宮から一ノ宮川を2Kmほどさかのぼったところにある北川橋。

北川橋の近くにホテルの廃墟が建っています。

中世ヨーロッパのお城を模したメルヘンチックな外観です。

入口の看板。

上総一ノ宮駅北西のしがさ通り。ここまで来ると観光客の姿はありません。

小金庵は、地元の方々でにぎわうそば屋さんです。

そば、丼ものが中心ですが、カレーライスや中華そばもあります。

中華そば(チャーシューをトッピング)とビールを注文。

おそば屋さんらしい和風だしの醤油味です。

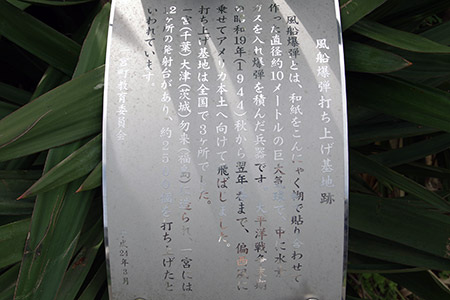

風船爆弾は、第二次大戦で敗色が濃くなってきた日本軍が、風船爆弾によってアメリカ合衆国を直接攻撃する作戦を展開したものでした。*1

茨木県大津に部隊本部と放球攻撃の第一大隊を設営され、第二大隊は千葉県一宮。第三大隊は福島県勿来にあって、日本の三カ所から放球されました。*1

一宮の打上げ基地は、打ち上げのためのコンクリート台が数基あり、風船爆弾の運搬のために、打上げ基地に向かって上総一ノ宮駅から引込線(線路、現在の一宮停車線に沿う)が敷かれました。実際の打上げ基地は海側の一帯にありました。*2

看板には、満球テストの様子の写真が掲載されています。

P.232

アメリカ本土攻撃のマル秘部隊

第二次大戦で敗色…

一宮の打上げ基地は、打ち上げのためのコンクリート台が数基据えられたといい、…

長生郡睦沢町の中心部にある西門橋。

西門橋の欄干越しに瑞沢川が流れます。

川底から川面に向かって連続的に泡が噴出し発泡している様子をあちこちでみることができます。*1

南関東ガス田の天然ガスを視覚的に理解できる自然湧出現場です。*1

南関東ガス田の天然ガスのポテンシャルの高さを視覚的に理解できる天然ガスの自…

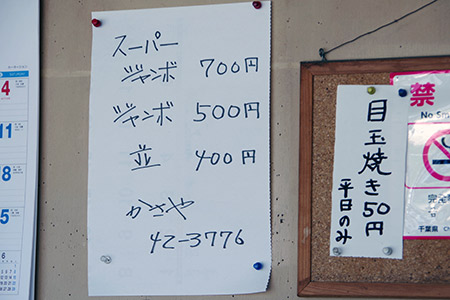

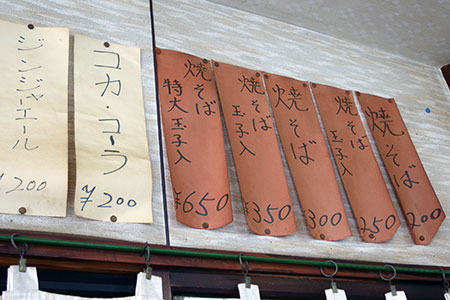

玉前神社の北側にある焼きそば専門店の「かさ屋」。看板や暖簾はありません。

簡素な店内。

メニューは、焼きそばのみです。

スーパージャンボを注文。

上総一宮の玉前神社の裏通り。

玉前神社周辺と門前の商店街には、江戸~昭和期までの歴史的建物が現存しています。*1

吉村理髪店は、江戸時代からの髪結い床で、現在の当主は5代目だそうです。*1

大正時代に改築し、当時のモダンな様子を今も留めています。

今回は、上総一ノ宮(千葉県長生郡)の町並みを散歩します。

JR外房線上総一ノ宮駅の西側の通りの美容室の隣。

井戸まわりはレンガ積みです。

玉前神社近くの三差路。

こちらも同様にレンガ積みですが、高さがあります。井戸の周囲もレンガが敷き詰められています。共同の井戸だったのかもしれません。

横芝から匝瑳市へ向かう国道126号線から北側に一本入った農道沿い。

ホテル「ラベンダー」の看板。

各部屋の位置を示した見取り図を兼ねた看板です。ランプの点滅で満空を表示していたようです。

隣は墓地です。

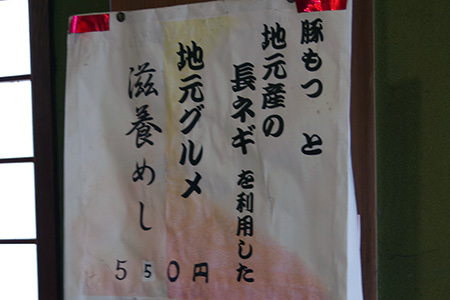

横芝駅前にあるお食事処「寿々喜」。

ゆったりとしたテーブル席で落ち着けます。

ここでは、地元グルメの「滋養めし」をいただくことができます。

もつは、日持ちしないため、通常はボイルして出荷されますが、横芝町には食肉センターがあるので、生もつのまま店で煮込みむことがでるので、味が格段に違います。*1

「滋養めし」の名前の由来は、横浜でドイツ人からハム・ソーセージの製造技術を学んだ横芝町出身の大木市蔵氏が、大正12年の関東大震災において、被災した方々にふるまった、塩漬け肉と野菜を使った汁かけ丼「滋養飯」から名付けられました。*1

今回は、横芝(千葉県山武郡横芝光町)の町並みを散歩します。

JR総武本線横芝駅は千葉県に現存する最古の駅舎です。1897年(明治30)6月1日に開業し、戦禍にも合わず建て替えられることなく現在に至っています。*1

横芝駅舎は、寺社や武家屋敷で見られる入母屋造の屋根が特徴。通常の入母屋造とは違って軒を深くするために支柱を立て、広い屋外スペースを確保しています。*1

内部。

駅舎と電車。

JR総武本線松尾駅近くの国道126号線沿いにある「仲よしドライブイン」。看板の文字に歴史を感じます。

入口のドアに「かつお入荷しました」の張り紙。

店内はレトロ感満載です。

「かつおニンニク醤油づけ定食」を注文。器の中に厚切りのかつおが10切れぐらい浸かっていてボリューム満点です。

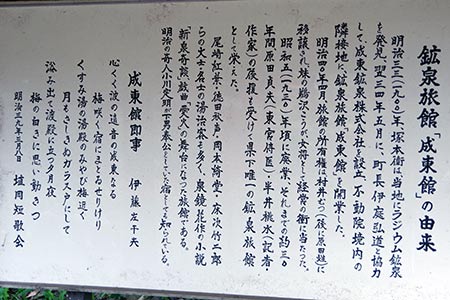

成東山不動院長勝寺本堂の直下に、「成東山不動鉱泉」の碑が建っています。

明治34年、ここに、鉱泉旅館「成東館」が開業。尾崎紅葉、伊藤佐千夫等多くの文人も滞在しました。現在は、「鉱泉井戸」の跡が残されています。*1

「成東館」は、昭和5年頃に廃業、わずか30年足らずで歴史に幕を閉じました。

成東山不動院長勝寺本堂からの眺め。

今回は、成東(千葉県山武市)の町並みを散歩します。

成東駅の南側。作田川近くに長屋風の建物があります。

居酒屋が営業中です。

5軒分ぐらいの規模の建物。現在は看板はまばらです。

建物脇のトイレ。

JR八日市場市から山側へしばらく行った小高(おだか)地区に八坂神社があります。

拝殿には、所狭しと男女の性器を形どった石や木が奉納されています。

形状や色はさまざまです。

江戸時代に奉納された大型の楕円の石もあったそうですが、*1、この石のことかもしれません。

春海の掩体壕の案内板に、「椿にも掩体壕が残っている」と書かれていますが※1、 干潟駅から国道126号線を西に進み、交差点を北に入ったところに、それらしきものが残っています。

住宅地の中の広場に残るコンクリート製の構造物。

形状は掩体壕と同じですが、戦闘機を格納するには小さすぎます。防空壕か弾薬などの保管庫だったのかもしれません。

内部。

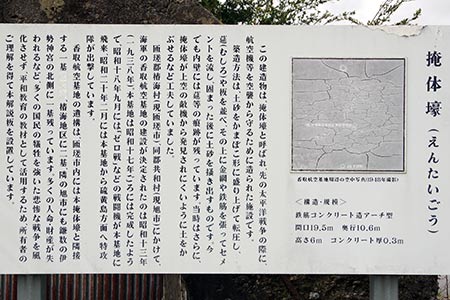

干潟駅から北へ約2Km。旭市との境の田んぼの中に、2基の掩体壕が残っています。*1

保存状態は良好です。

案内板も設置されています。

秋田川から見た掩体壕。

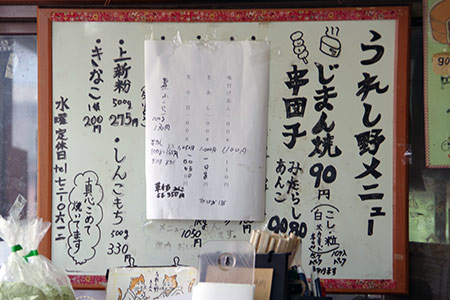

八日市場本町(ほんまち)通りから路地を入った突きあたりに、昭和の雰囲気が残る甘味処「うれし野」があります。

ここの名物「じまん焼」は、匝瑳市で生まれ育った俳優の地井武男さんが、子供の頃から親しみ続けた味です。*1

じまん焼きは、こしあん、粒あん、白あん、カスタードの4種から選べます。

焼きそばとじまん焼きを注文。

5年前に70歳で亡くなった俳優の地井武男さん。生まれ育った匝瑳市(旧八日…

今回は、八日市場(千葉県匝瑳市)の町並みを散歩します。

八日市場本町通り商店街に匝瑳市の有形文化財の新井時計店の建物が建っています。昭和6年(1931)の建築で、木造2階建、瓦葺。洋風商家建築です。*1

正面には、縦長の形の窓を3つ並べているが、中央の窓だけがやや大きく、変化をつけた形となっています。

2階部分上部にイニシャルが見られます。*1

昭和初期の商店街の面影をうかがうことができます。

八日市場本町通り商店街に構えた店舗。

湯村温泉の温泉街のメインの通りから東側に入ったところに、「芸妓稲荷神社」と俗称されている湯志麻稲荷神社があります。

かつての湯村温泉には芸者衆が多数いて、「湯村芸妓組合」がありました。芸子さんたちは、お座敷がかかると、安全や商売繁盛を願い、毎回湯志麻稲荷神社にお詣りしたそうです。*1

稲荷神社は、斜面を見下ろすような位置に建っています。

稲荷神社からの南アルプス(鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳)の遠望。

湯村温泉街を流れる湯川。

湯川にかかる赤い橋。

赤い橋を渡った先が和風スナック「赤い橋」の入口です。

現在は、休業している模様です。

湯村温泉街の中心部にあるスナック。

現在は休業中です。

ほうとう、すいとん。

スナック「鬼姫」の看板。

今回は、湯村(山梨県甲府市)の町並みを散歩します。

湯村は、古くは志麻荘という荘園内にあって、そこから湧き出した温泉だったため、湯志麻と言いました。やがて湯島となり、さらに湯村と称するようになりました(湯村温泉郷の案内看板より)。

湯村温泉は、葛飾北斎にも登場する江戸時代からの温泉地です。*1

甲府市街からバスで約10分。湯村温泉街の入口です。

開湯は、大同3年(808年)です。

湯村温泉の中心街。

甲府市の春日あべにゅう通り。「たき通り」は、左右に並ぶ2棟の建物間を覆うアーケードです。

居酒屋、バーなどの飲食店街です。

奥には、階段があって2階部分にも店舗があります。

「ありがとうございました」の看板。

奥の通路は細くなっていて、裏春日通りの別の飲食店街へつながっています。

甲府市中央1丁目の春日ビル。※1

「地下バー街」と書かれた矢印看板があります。

地下1階へ降りる階段。

薄暗いらせん階段が続いています。

地下1階のバー街。

甲府市の中央4丁目の繁華街の南のはずれに老舗の蕎麦屋の奥村本店があります。

奥村は、江戸時代寛文年間(四代将軍徳川家綱の時代)の創業。年貢に苦しむ村人のため、江戸へ直訴に行きました。死罪を覚悟していたため、自分たちが死んでも、生活してけるようにと、そば屋を開き、山奥の村から来たので、店の名前を『奥村』にしました。*1

「地酒のみくらべセット」を注文。

天ぷらそばを注文。

甲府市の桜町通りに、同じ高さの2棟の建物が並んで建っています。

バー「BLUEMOON」。

2棟のビルの間は、アーケードになっています。

2階への階段。

天神町にある玄法院。

入口を入ったところに、手水石が置かれています。

水盤の裏側に「新柳町 発起人」と書かれています。新柳町には、かつて遊廓がありました。新柳町遊廓があった場所は、ここから徒歩3分ぐらいの場所です。

明治3年(1870年)甲府役所からの命令で、旧来の柳町にあった旅籠屋が移り「新柳町遊廓」ができました。*1*2

明治9年、貸座敷制度ができると、遊廓の各業者は庭園などに趣向をこらし、知識人の社交の場としても利用されるようになり、甲府遊廓の隆盛時代となりました。その後、明治40年の大火をきっかけに穴切に移転しました。*1

手水石は、明治14年に奉納されたものです。新柳町の隆盛を感じるものと言えそうです。

今回は、甲府(山梨県甲府市)の町並みを散歩します。

甲府駅の北側の朝日5丁目にある飲食横丁の「新天街」※1。

以前※1 と比べ、看板の数が減っています。

客引き・暴力禁止看板。

北側の半分は空き地になっています。

久米川駅北側の都道226号線沿い。

最近、見かけなくなった「氷室」の看板。

氷屋の看板は「氷屋」「氷ヤ」「氷室」などあるようですが、この商店の場合は、「氷室」です。

ブロック塀に残る「氷」の看板。

久米川駅南口の交差点の角にあるそば処「巴屋本店」。

常に賑わっている蕎麦屋さんです。

そば処「巴屋」は天保元年(1830年)に麹町で創業。その後、戦争により疎開して 久米川に移転し、久米川では70年以上営業している老舗です。*1

「天ざる」とビールを注文。

西武新宿線久米川駅は東村山駅の一つ隣の駅です。

駅前にレトロなビルが建っています。

1階には飲食店、パブやスナック。

レトロな看板。

建物の裏側。

東村山駅前にある和菓子の「餅萬(もちまん)」は創業1876年の老舗です。

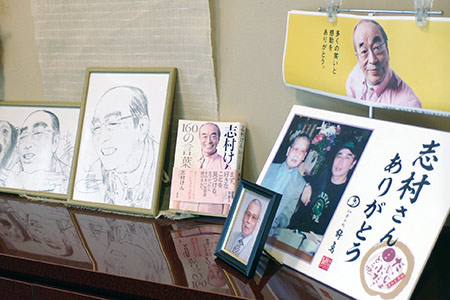

東村山の誇る志村けんさんのギャグ「だいじょぶだァー、だっふんだァー」に因んだユニークな銘菓が販売されています。*1

店内でお茶をいただくこともできます。

「だいじょぶだァー最中」と「だいじょぶだァーどら焼き」を購入。

「だいじょぶだァーどら焼き」は小倉餡。うぐいす餡の「だっふんだァーどら焼き」もあります。

店内には、志村さんの書籍などが展示されています。

太平洋戦争末期、東京都は、糞尿民の処理が行き詰まり、西武鉄道村山線は、昭和19年(1944)から10年間、夜間に糞尿輸送を行っていました。この糞尿専用列車は、俗に黄金列車と呼ばれました。*1

糞尿は始発駅のタンクに蓄えられ、これを糞尿列車が輸送し、終着駅(東村山)で列車のバルブを開けるとモノがタンクに落ちる仕掛けです。*2

東村山の糞尿タンクは、駅北方の現在の西武鉄道社員寮付近に設けられ、東村山の農家はリアカーやオート三輪で糞尿を汲みに来ました。*1

付近は、高架化の工事中です。

旭館の周辺(昭和5年ごろ)

演芸場「旭館」は、昭和3年に開館した。

P.24

黄金列車

西武鉄道村山線は糞尿輸送を夜間に行っていた。昭和時代、…

P.46

その頃農村は食糧増産に懸命な努力を続けながら肥料不足に困っていた。…

京急浦賀駅から南へ徒歩1分のところにある岩城屋。

店内には、日本酒、焼酎のボトルがずらりと並べられています。

魚を中心としたメニューが豊富です。

刺身定食と日本酒を注文。

浦賀は入江をはさんで、東西に町が形成されていて、この東西を結ぶ渡船(市道2073号線)があります。*1

お客さんが一人でもいれば、反対岸にいても迎えにきてくれます。

わずか3分たらずの船旅ですが、浦賀港の名物です。

交通機関としての渡船の歴史は古く、江戸時代も中期ころには始まっていたそうです。*1

P.66

浦賀は入江をはさんで、東西に町が形成されている。この東西を結ぶ市道…

今回は、浦賀(神奈川県横須賀市)の町並みを散歩します。

浦賀駅から東へ住宅の中の坂道を2km近く登っていくと、そこだけ森が残されている明神山に行き着きます。

鳥居をくぐると正面に鉄格子で囲まれたご神体が鎮座しています。

鉄格子の中にあるのは、長さ2mほどの長方体の大石です。安房口神社は性神で、もともと安産信仰の対象となっていたのは、この神石だけではなく、明治の末までは二つの陽石が現神石の前に祀られていました。*1

現在ある神石は陰石であり、穴のある形状は明らかにそれを示しています。*1

西浅草のどぜう「飯田屋」の南側の通り。

マンションのビルの1階に3軒のガールズバーが並んでいます。

水着ガールズバー。

サメのオブジェ。

「どぜう飯田屋」の南側の通り。

中華屋の「来集軒」。 地元の方々で常に賑わっています。

年季の入った看板。

醤油ラーメンとビールを注文。

浅草駅の西側の雷門通り。

通りに面して相撲グッズ専門店があります。

店の入口上部には力士のオブジェ。

力士のオブジェは、軒下にぶら下るように取り付けられています。

浅草の本法寺。

塀には、噺家や演芸関係者の名が刻まれています。

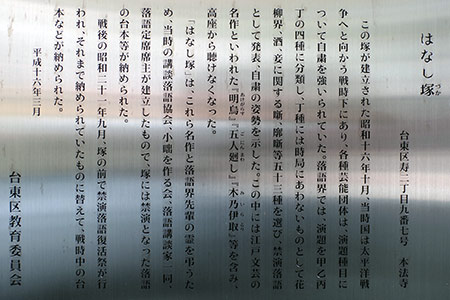

1940(昭和15)年、「講談落語協会」は、時勢にふさわしくない53席の落語(女郎買い物、酒飲み物、間男物、美人局(つつもたせ)物、泥棒物)を「禁演落語」として制定し、政府に届け出をしました。具体的には、を選定しました。翌年の1941(昭和16)年、浅草の本法寺に「はなし塚」が建てられました。*1

最終的には、違反した場合の処分や取り締まりのための教育の問題を懸念し、政府は「参考としての受理」という形を取ったそうです。1945(昭和20)年の東京大空襲の際には、寺の本堂は焼失したにもかかわらず、この「はなし塚」だけは残りました。*1

案内板にある「明烏(あけがらす)」「五人廻し(ごにんまわし」「木乃伊取(みいらとり)」は、いずれも女郎買い物(廓噺)に分類される演題です。

「木乃伊取」は、「ミイラ取りがミイラになる(人を連れ戻しに行った者が先方に留まってしまうこと)」ことを題材としてものです。*2

浅草寺の南側にある弁天山。山には、老女弁財天を祀る弁天堂と鐘楼が建っています。

山の横腹には、芭蕉句碑、都都逸碑など多くの碑が取り囲んでいます。そのうちの一つ、「扇塚の碑」。

この碑は、花柳徳太郎が永眠した昭和38年の翌39年に建立さらた碑です。花柳徳太郎は明治11年、浅草に生まれ、同38年に柳櫻会(日本舞踊の流派)を創立。昭和34年、舞踊界に長年尽力した功により紫綬褒賞を授を授与されました(碑文より)。

扇。

浅草神社の裏手に、金網で囲まれた像が建っています。

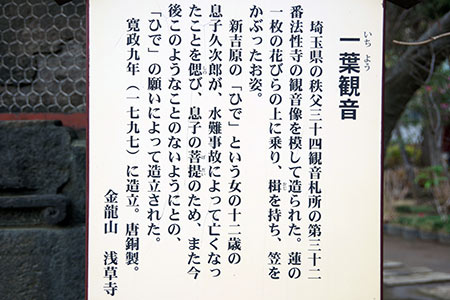

蓮の花びらの上に乗り、楫(かじ)を持ち、笠をかぶっています。(案内板より)

この像は、寛政9(1797)年、新吉原江戸町1丁目質両替商、万字屋の妻佐野ひでにより建立され寄進されました。彼女には久次郎という子がいましたが、14歳のとき舟遊びをしているときに水難死してしまいました。彼女は霊を弔うために一葉観音像を建立しました。*1

「新吉原江戸町萬字屋」と刻まれています。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みを散歩します。

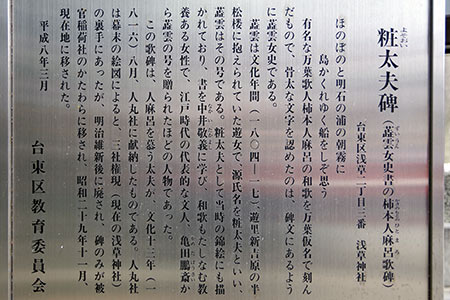

浅草神社(三社様)の境内に歌碑が建っています。

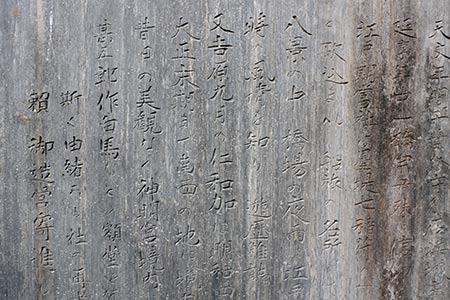

この歌碑は、文化3年(1806年)8月の建立で、筆者は吉原角町松葉の花魁(遊女)の粧太夫(よそおいだゆう)蕋雲(ずいうん)女史です。*1*2

粧太夫は、当時の錦絵にも描かれているそうです(案内板より)。

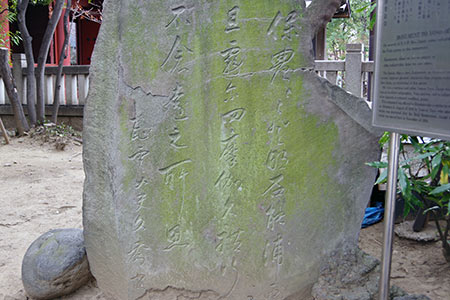

「ほのぼのと明石の浦の朝ぎりに島かくれゆく船をしぞ思う」という柿本人麻呂の歌が雄渾(ゆうこん)な筆致で碑に記されています。*1

昔の遊女が教養豊かであった証として、この碑は引き合いに出されます。*3

浅草の三社さまの境内に、。「ほのぼのと明石の浦の朝ぎりに島かくれゆく船をし…

この歌碑は、かつて被官稲荷の裏手にあった人丸社に献納されたもの。

昔の遊…

三ノ輪の浄閑寺近く。

飲食店が連なる看板建築の建物。

周囲と異なり、ここだけが奇跡的に古い佇まいが残っています。

建物の裏側。

三ノ輪一丁目にある銭湯の日の出湯。

重厚な宮造り銭湯です。

玄関前には、石畳が敷き詰められています。

最近になって閉店した模様です。

隣の駐車場から。

千束3丁目。旧吉原遊郭の北端の交差点の角。

ビルの1階に、風情を感じる佇まいの蕎麦店があります。

そば類の他、丼ものも充実しています。

ざるそばと日本酒を注文。

一葉記念館※1 の近くにある「一葉煎餅」。

創業は昭和27年です。

名物のお札せんべい。

現在の樋口一葉の5千円札は、2004年に刷新され、20年が経過しました。

電柱プレートにも「一葉」。

一葉記念館は、昭和36年(1961)に開館。当時、女流作家の単独資料館としてはわが国で初めてのものでした。その後、館の老朽化が進んだことや樋口一葉が新五千円札の肖像に採用されたことを機に、平成18年(2006)11月1日にリニューアルオープンしましたされました。*1

吉原遊廓の地図。

「おはぐろどぶ」と呼ばれた水路は、遊廓の周囲だけでなく、内部にも2本通っていたようです。

一葉が使用していた机などのゆかりの品々が展示されています。

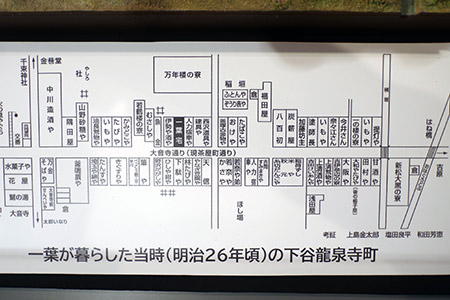

当時の一葉宅周辺の地図。

一葉記念館建設の経緯について

旧吉原遊廓の入口にあった「見返り柳」は、遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳のあたりで遊廓を振り返ったというところから名付けられた名所でした。*1

現在は、柳の脇に記念碑が建てられています。

碑の側面。

京都島原遊廓の出入り口には柳が植えられていて「出口の柳」と呼ばれていましたが、それを真似て吉原でも柳を植えたそうです。*1

京都の島原と異なり、江戸っ子は出口の柳ではなく「見返り柳」と艶っぽい名前を付けました。*1

吉原から明治通りを超えた荒川区にある石浜神社。

境内にある真先(まっさき)稲荷は、江戸時代、墨田川を望む名勝の地にあって、吉原帰りの客が賑わいました。なかでも「吉原豆腐」を材料にした甲子屋(きのえねや)の「豆腐田楽」は有名で、境内の茶屋は随分と繁盛したと伝えられます。*1

真先稲荷神社由緒の碑が建ち、その隣に2基の燈籠が建っています。

石浜神明社社地に天神様の勧請のあった明和4年、吉原仲の町で、”にわか”(俄、即興で仕組む一種の仮装行列・踊り)が盛大に催されました。燈籠は、「吉原にわか」を記念して建てられたものと考えられます。*2

銘には、(表)天満宮、(側面)新吉原二丁目玉屋庄兵衛(側面)明和四丁亥八月吉日、とあります。*2

今回は、吉原(東京都台東区)の町並みを散歩します。

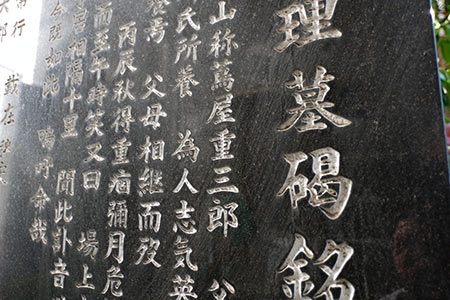

日蓮宗正法寺の正面の本堂の裏手にまわると黒い石碑が立っています。

これは、石川雅望が撰文した重三郎の死を悼んだ石碑です。*1

住職の話では、大震災までは墓も存在していて、墓は震災のときに避難してきた人たちの荷物とともに焼け崩れてしまったそうです。*1

蔦屋の紋も刻まれています。

甲府駅の近く。丸の内2丁目にある旅館「萬集閣」。

昭和初期の風情を残すレトロな旅館です。*1

「ビジネス宿まんしゅうかく」。

蔦のからまる旅館です。*1

甲府市の歓楽街「裏春日通り」通りの東隣に「南銀座」と名付けられた通りがあります。入口には、水色にピンクの文字で「minamiGinza」と書かれたゲートが建っています。

南銀座の案内看板。飲食店が集まっています。

南銀座の中ほどにある飲食店。

北側の入口。

「仲見世」※1 の正面側を見ると、建物は、3~4階建ての建物になっています。

お座敷サロン「桃太郎」の看板。

隣には、かなり煤けたミニクラブ「ぶりっ娘」の看板。

入口は、仲見世のアーケードの中にあります。2階が「桃太郎」、3階が「ぶりっ娘」。

甲府市の中心街。桜町通り。

ここに、「仲見世」と書かれた看板のあるアーケードがあります。入口には、年季を感じる「NAKMISE」の文字。

昼間でも薄暗い商店街。

L字型の角をまがったあたり。喫茶店が営業中です。

反対側の出口。

甲府市の南、太田町の住宅街。

ビル銭湯の新遊亀温泉があります。

近くには遊亀公園があります。

金色の文字。

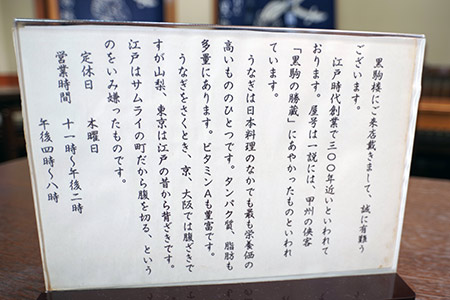

若松町の濁川添い※1 を進むと交差点の角に、黒駒楼があります。

店内。

黒駒楼の創業は江戸時代の後期で、現存する鰻屋の中では甲府最古です。黒駒楼は空襲で焼失してしまいましたが、昭和35年に再建した店の2階大広間には見事な松を描いた舞台があり、宴会に若松町の芸者さんを呼んで賑わった往時を、今もしのぶことができます。*1

ランチ丼とビールを注文。

甲府最後の鰻屋

土橋南側の黒駒屋佐兵衛は明治時代に黒駒楼と改称し、現在も…

今回は、甲府(山梨県甲府市)の町並みを散歩します。

甲府市の若松町は、駅前の歓楽街のさらの南側に位置する住宅街です。

若松町の町名の由来を記した道標。

「明治9年、甲府の西一条と信立寺町が合併してできた町で、西一条通りに若松座という劇場があった。」と記されています。

若松座は、斎藤建設のあった場所(現在は駐車場)にありました。*1

若松座の前身、亀屋座は、関東八座の一つで、1764年(明和元年)の開業。1803年の鳥羽屋火災で被災のため、1805年(文化2年)に若松町に移転、大劇場をつくり、隆盛期を迎えました。明治になり、1883(明治16)年、若松座と改称しましたが、三井座(のちの桜座)の影響もあり、経営難となったうえ、1892(明治25)年1月の火災に遭い、その後、春日町に再興するも振るわず、2~3年後に姿を消しました。*2

濁川。写真奥は南アルプス鳳凰三山。

P.394

若松町・緑町

⑲斎藤建設のあった場所に、若松座があった。

P.164

前身を亀屋座といい関東八座の一つで有名。1764年(明和元年)に亀屋…

江戸時代、守谷地区では水運が開け、坂戸井、大木、野木崎など沿岸各所に河岸ができました。河岸とともに発展したのは、その河岸に停泊する船の船頭を相手にする水茶屋でした。水海道河岸にはその水茶屋が数件あり、また、坂戸井河岸、清滝神社の下、俗にいう滝下にも、増屋、花屋などという料亭がありました。*1

(写真は、鬼怒川にかかる滝下橋から見る清滝神社方面。)

江戸時代、清滝神社では毎年秋の取り入れが終わった10月、村芝居が興行されていました。娘っ子たちは、その日になると板戸井にただ一軒ある髪結へ出かけ、綺麗に身づくろいをして祭りに出かけました。*2

川べりの鳥居。かつては、河岸からこの鳥居めがけて登る道があったのでしょうか。

船頭の船主が寄進したものと思われます。

水運が開け、舟の往来が激しくなると、沿岸の各所に河岸ができた。守谷地区では…

(1)板戸井の村芝居

江戸時代、働くことを強制されていた百姓たちは娯楽に…

今回葉、守谷(茨城県守谷市)の町並みを散歩します。

石神神社は、「乙子の石神様」とも呼ばれ、オオヒビヤイナソンジャを祭神としたもので、創建は享和三年(1803)と伝えられています。明治43年に村内にあった駒形神社を合祀し、社殿も神殿風に造り変えられました。*1

神殿の前には、大小2体の男根が安置されています。

小さい方の男根の方が古く、「石神」と刻まれています。

大きい方の男根は、「平成5年9月」と刻まれており、新しいものです。

神殿の周囲には、おびただしい数の男根が安置されています。

(1)板戸井の村芝居

江戸時代、働くことを強制されていた百姓たちは娯楽に…

峠坂※1 を上りきり、さらに南下すると神明坂があります。

このあたりは、旧取手宿本陣の裏手にあたります。

左側に石標が建っていますが、右側にもう一つ、古い石標が建っています。

石段の坂です。

坂の上部にも石標が2本建っています。

取手駅東側口の長禅寺があるたりは、小高い丘になっていますが、その北側の道は低地になっています。その道を南下すると峠坂に出会います。道が二股に分かれていますが、右側が峠坂です。

手すりが欲しくなるほどの急坂です。

坂の上部から見ると急坂であることを実感できます。

半分埋もれてしまっていますが、峠坂の石の道標が残っています。

取手駅から西に約1km。

青柳本願寺は、徳川家康の重臣の本多重次の菩提寺です(案内板より)。

本堂の手前左側に、石神様が3体祭られています。

金精神。

こちらの2体は「石神」と刻まれています。

取手駅から競輪場方面へ向かう道の途中。

こじんまりとした焼きそばの店があります。

メニューは焼きそばのみです。アルコール類はありません。

やきそばの「特大たまご入り」とジンジャエールを注文。