花崎町の旧料理屋※1 に残るコンクリート製ゴミ箱。

ゴミ箱状態。

権現神社裏の石碑の近く。外側のコンクリート部分だけが残っています。

保存状態の良いコンクリゴミ箱もあります(成田市上町)。

あかせんあと 青線、私娼街、戦時中の慰安所跡地なども含めています。

花崎町の旧料理屋※1 に残るコンクリート製ゴミ箱。

ゴミ箱状態。

権現神社裏の石碑の近く。外側のコンクリート部分だけが残っています。

保存状態の良いコンクリゴミ箱もあります(成田市上町)。

赤線があったとされる花崎町の飲み屋街。※1

かすかに残る小料理屋の看板。

玄関脇に丸窓が二つ。

現在も原型をとどめています。

高田馬場駅前。JR山手線(写真左)と西武線(写真右)と神田川に囲まれた一画に、小規模な飲み屋街が形成されています。

昭和30年頃の住宅地図*1 を見ると、この一画は、「のみや」「ぜんぶのみや」などと記されています。

昭和37年の駅前再開発※1 の後、数年間は「のみや」が残っていましたが、その後は、写真のような飲食店街兼高層マンションに建て替わり、立体化が進みました。

かつては、柳小路というしゃれた名前がつけられていたこの一画。1960年代までは、スラム街同様のドブ小路だったそうです。*2

話はさらに遡りますが、この一画に昭和25年(1950年)、特飲街を建設しようという話が持ち上がりました。*3

ちょうど大田区の池上の特飲街騒動*4※2と同じ時期に、高田馬場でも同様の騒動があったわけです。

夜の飲み屋街。

旧赤線街「鳩の街」*1 の北端あたり。

青の円柱の建物が残っています。

1階から2階へ突き抜ける円柱。

青一色で統一されています。

数年前までは、いくつか当時の建物*1 が残っていた通り。

多くの建物が消失する中、こちらの建物は当時のままで残っています。

黄緑色を基調とした窓の廻りの装飾。

現在も鮮やかなタイルの装飾。

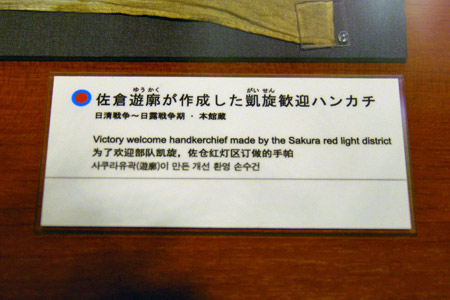

言問通りから千束通りに入ったところ。この道をまっすぐいくと旧吉原遊廓です。

左側に、「猿之助横町」としるした碑がたっています。

このあたりは、明治から大正にかけては私娼街でした。*1*2

電柱のプレートにも「猿之助」。

昭和25年(1950)に池上本門寺前(現池上四丁目)に11軒の歓楽街が出現したことに対し、地元PTAを中心とした反対運動が起こり、全都的な問題に発展。参議院厚生委員会がこれを正式にとりあげるなどした結果、2ヶ月に及んだ反対運動が結実し、業者側は自主的な建設中止に追い込まれました。*1

特飲街があったあたり*2は、現在は住宅街となっています。

その後、特飲街の建物は東京都教職員互助会の所有となり、教員寮となりました。

現在その場所は駐車場になっています。*3

特飲街の東側のエリア。

かつての特飲街の東南の一画。現在は飲食街になっています。

吉原ソープランド街の江戸二通りと角町通りの間の通りに旅館の建物が現在も残っています。

1993年頃までは、「浅草ホテル」として営業していました。*1

2階部分

現在も残る看板。

亀戸の旧銘酒屋街。

「赤線跡を歩く」*1 で紹介されている「可憐な概観を持つ建物」が現在も残っています。

当時は、建物の左上部分に「双葉」と書かれていました。*2

タイルの装飾をコンクリートでくりぬいたような窓のデザインは同時のままです。*2

奥行のあるアパートの建物。

拳母(現在の豊田市のこと)には、カフェー(いわゆる特殊飲食店)が集団的に一画を形成していました*1。

特殊飲食店街は「観月境」と呼ばれ、昭和33年の赤線廃止まで続き、最盛期には、80~90人ほどの女性が働き、午前1時ころまで営業していました。現在では月見町という地名にその名残があります。*2

現在の月見町。

当時の屋号*3 を引きつぐビジネスホテル。

赤線廃止直後の1965年の住宅地図*4によると、旅館小楽があったのは、現在のビジネスホテルがある場所の1本北側の通りでした。

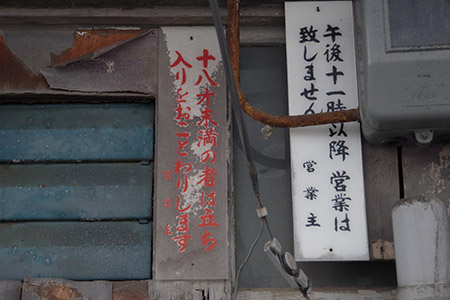

今治駅前の青線跡の建物。※1 木造二階建てです。

18歳未満お断りのプレート。

年季の入ったスタンドの入口。

窓が壊れた廃屋は、内部が露出している状態です。水着の女性のポスターが貼られています。

今回は、今治(愛媛県今治市)の町並みを散歩します。

今治駅前に残る長屋建物。地元の方の話によると、かつては数軒の旅館があって、非公認の女性街だったそうです。

南側から。

営業中のスナックもあります。

北側にももう一軒あります。

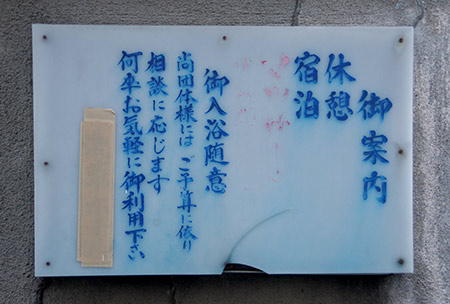

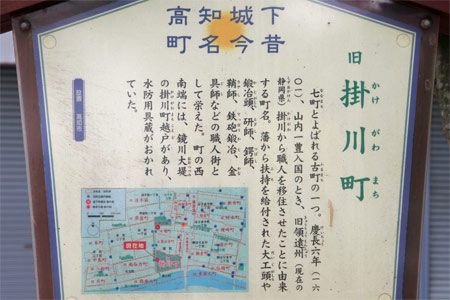

今回は、高知(高知県高知市)の町並みを散歩します。

高知市の掛川町は、かつて青線(非公認の特飲街)があった場所です。*1

現在はソープランドなどが建ち並ぶ風俗街になっています。

旧町名の掛川町の案内板。案内板によると、「掛川町」は、関ヶ原の合戦後、山之一豊が掛川(現在の静岡県掛川)から入国のとき、職人を移住させたことに由来する地名です。

青線があった時代は、玉水町の赤線※1※2※3と並んで、掛川町の青線と呼ばれていたようです。売春防止法施行により、赤線と青線は解散しましが、掛川町の青線については、半年後街娼がみうけられるようになり、転業した旅館のほとんどが連れ込み宿でした。*1※4

現在の町名は、堺町です。

「掛川」の電柱番号札。

戦後の進駐軍の性処理問題へ対応は、米軍の人種差別のため、白人兵士用の羽衣町特飲街と、富士見町(西立川駅前)の黒人兵士専用のバーに2分されていました。*1

白人用の特飲街と黒人用特飲街が2分されるのは、かつての沖縄でも同様の状況が見られました。※1

立川の場合は、東の方は白人が、西立川寄りは黒人街にと変わりました。そして黒人専用のバーとして西立川駅の入口に「玉川」が誕生しました。*1

1970年の住宅地図*2 を見ると、駅近くに同じ屋号の「ホテル玉川」の記載があります。

「ホテル玉川」があった場所は、現在は、食品スーパーの建物が建っています。

屋上からの遠望。

昭和記念公園(戦後米軍が旧立川飛行場を接収した立川基地跡地)の緑が見えます。

今回は、立川(東京都立川市)の町並みを散歩します。

立川の赤線は、錦町※1 と羽衣町の2ヶ所にありました。*1*2

戦後は、旧日本陸軍の将校宿舎に立川パラダイスが作られましたが、やがて閉鎖されると、兵隊達は羽衣町の特飲街へと流れ、戦前からの飲食店街までバーへと一変しました。*3

現在も格子状の道路の形状が残っています。

1970年の住宅地図*4 見ると、この付近には、荻原荘、稲生荘、千秋荘などの屋号の記載があります。転業アパートと思われる屋号の記載があります。

錦町はいわゆるカフェー調、羽衣町は平屋一戸建てが並ぶ都営住宅のような景観でした。*5*6

写真は、旧特飲街の東端。

旧特飲街の南端は、商店街と接しています。

今回は、三鷹(東京都武蔵野市)の町並みを散歩します。

三鷹駅の北側、現在の横川電機の工場へ向かう途中に、かつて「八丁特飲街」として賑わった飲み屋街があり、「松月」「ぼたん」「ひばり」「花月」「末広」「ふたば」などの店がありました。*1

南側の路地に入ると、現在もその雰囲気が残っています。

昭和39年(1964年)の住宅*2 には、「花月」「ふたば」など、特飲街時代の屋号を引き継いだ店が確認できます。

電柱番号札に残る「八丁」の名。

1956年5月、売春防止法が国会を通過し、全国各地の草の根からの廃娼運動の結果、1957年12月19日、業者側は遂に廃業声明を発表するに至りました。*3

終戦後、佐世保の高天原から祇園町にかけては、外国人相手の貸席(ハウス)が分布していました。*1

1954年の住宅地図*2 によると、現在の新公園の北東側には、「〇〇ハウス」と記載されたホテルが密集していました。

現在、ビジネスホテルがあるあたり。この付近にも数軒のハウスがありました。*2

割烹店があるあたり。「ホテルヴィナス」などのホテルがありました。*2

1本北側の通り。道路沿いにハウスが建ち並んでいました。*2

現在の上扇田にできた2つ目の遊里「第二新開地」。第二新開地には、末廣家、いろはや、カフェー喜楽、山田屋、白川屋、大正亭、一二三亭、吉乃屋、清水亭、昭和館、アカツキ(喜楽跡)、カフェー暁、モダンカフェー朝日亭(山田屋跡)などがありました。*1

料理屋だったと思われる建物。

洋館の妓楼「昭和館」。*2

第二新開地の入口付近にあった料理屋。

扇田には、二つの遊里が存在しました。明治32年以降、裏通り、新丁他に散在していた料理屋を分教上、風紀上の理由から県の指示で移転させた「第一新開地」と昭和4年に第二料理屋指定地問題が起こり、町議会で審議、道路整備のうえ、誕生した二つ目の遊里「第二新開地」です。*1

第一新開地があった曙町。*2

現在も当時のものと思われる建物が残っています。

第一新開地には、竹廻家、琴富貴亭、瓢家、藤家、永平亭(朝鮮料理屋)、ひさご屋(のちの八郷倶楽部)などがありました。*3

他にも、凝った意匠の建物が残っています。

元禄・宝永(1700年)の頃の扇田は、尾去沢鉱山及び大葛金山等が全盛を極め、料理屋、茶屋などの飲食店が軒を並べました。*1

建物の前面は、ラーメン店(現在も営業中)ですが、その後ろ側に、「昭和軒」の看板が残る建物が現存しています。

新丁バス亭近くに、「カフェー昭和軒」*2 と思われる建物が残っています。

地元の方の話によると、昭和軒の経営者は数年前に他界されたとのこと。営業中のラーメン店と「昭和軒」は、関連がないそうです。

かつての赤線区域だった有楽町旅館街は、現在は「柿田旅館」「旅館ふじみ」2軒の旅館が営業中です。

出雲市商工案内*1 によると、塩治町新地と呼ばれた赤線街には、特殊喫茶店がありました。

昭和33年の売春防止法により、塩治町新地は、有楽町旅館街に生まれ変わりました。*2

売春防止法施行前後の「出雲市商工名鑑」*3*4を比較すると、旅館や下宿に転業していることを見て取ることができます。

休業中の旅館の建物。

旅館街の北側。奥行のある建物であることが解ります。

旅館街の東側にある稲荷神社。

須坂の青木新道には、飲み屋街が形成されていて、青木新道からトテ馬車(人を乗せる馬車)が出ていました。1

青木新道は、かつて、赤線・青線地域で、7,8軒の店が並んでいました。1

現在の青木新道には、古びたスナックの建物が残っています。

青木新道の赤線・青線は、昭和32年の売春防止法の施行により廃止となりました。*1

石坂の有楽園跡の通り。*1

「赤線跡を歩く2」*1 に掲載されている戦前の玉ノ井を連想させる入口を持つ建物。

緑色のタイルで装飾されています。

玄関のタイル。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.26-P.31

にし茶屋街にある西検番事務所の角を右に曲がってしばらく行くと、掘割にかかる小橋が見えます。*1

小橋を渡った先がかつて赤線のあった石坂で、地元の人は「いっさか」と発音します。*2

スナックが密集しています。

タイルで飾られたスナック。

石坂は、かつてタイルの見本市のようだといわれたほど、タイルで装飾された娼家の多い町でした。*2

【参考記事】

*1 風俗散歩(金沢):掘割にかかる小橋(2010.4)

【参考文献】

*2 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.193-P.199

チャブ屋の語源は、軽飲食店を指す「CHOP HOUSE」とされ、港の人力車夫たちの間で転訛していきました。これが明治初年のことで、大正年間、本牧小港*1 と大丸谷(おおまるだに)の2ヶ所に統合され、震災後は日本人の客も出入りするようになりました。*2

大丸谷のチャブ屋街は、現在のJR石川駅からすぐのところにありました。*2

1956年の住宅地図*3 によると、この付近には「バーオリエンタル」がありました。

「HOTEL第一」「HOTEL横浜」があったあたり。*3

この交差点の角には、「旅館ヒーロー」がありました。*3

淡谷のり子が歌った「別れのブルース」は、作曲家の服部良一が、私娼窟が密集している本牧のバーで洋酒を傾けていたときに思いつき、藤浦洸が作詞しました。「窓を開ければ 港が見える メリケン波止場の 灯が見える....」*4

【参考記事】

*1 風俗散歩(本牧):本牧小港のチャブ屋街跡地(2009.5)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.70-P.71

*3 経済地図社:中区明細地図(経済地図社,1956)

*4 吉武輝子:別れのブルース(小学館,2003)P.205-P.206

戦後営業を再開していた頃の本牧チャブ屋街。本牧町2丁目に名残があります。*1

横浜ロイヤルホテル。(昭和31年の住宅地図*2 では「ロイヤルパーク」)

この付近は、チャブ屋と思われるホテルが密集していました。*2

ホテルの屋上に設置されている自由の女神像。

自由の女神が立つホテルを見ていると、大正時代のチャブ屋が並ぶ町の姿が想像できます。*3

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.70-P.71

*2 経済地図社:中区明細地図(経済地図社,1956)

*3 川本三郎:我もまた渚を枕(筑摩書房,2009)P.64

今回は、和田町(神奈川県横浜市保土ヶ谷区)の町並みと風俗を散歩します。

和田町の楽天地は、昭和6年に町の発展を促進するためにできました。はじめはカフェー(現在の喫茶店)として許可を受け、その後風俗営業として、嘆願書が提出され同年夏に許可されました。

楽天地の設立により和田町の名声と繁栄は浅間町の新天地と趣をかえ、田の中の不夜城となりました。一軒あたりの接客婦は4名程度で客室は3室でした。

現在の和田町商店街付近が、楽天地があった場所です。

「楽天地」の電柱番号札。

当時の略図*1 によると、「きらく」「さわ久」「金港」「みかさ」「わか梅」「かとり」「らくゆう」「いろは」「ちどり」等が軒を連ねていました。

【参考文献】

*1 青木正晴:和田町思考(青木正晴,1971)P.42-P.46

*2 経済地図社:保土ヶ谷区明細地図(経済地図社,1960)P.78

稲荷神社*1 の脇の路地にはカフエーが密集していました。左側に「ユカイ」「さつき」「はとば」「三笠」、右側に「ちどり本店」「高砂」「ラッキー」がありました。

現在の岩本ビルの場所には、「岩ふじ」その奥に「いろは」がありました。

北西側の一画。左側に、「第二ちどり」「三好」」「紅梅」、右側に、「岩松」がありました。

「カフエーラッキー」があったあたり。

今回は、天王町(神奈川県横浜市保土ケ谷区)の町並みと風俗を散歩します。 かつての新天地カフエー*1 の西側。

カフエー時代の名残と思われる「新天地」と書かれた電柱番号札があります。

昭和31年の住宅地図*2 によると、この道路の左側に「カフエーささもと」「カフエー㐂久芳」、右側に、「カフエーちどり本店」「カフエーユカイ」がありました。

「チドリ荘」の電柱番号札。電柱番号札の名称に店の屋号が使われるのは珍しいケースです。

【参考文献】

経済地図社:保土ヶ谷区明細地図(経済地図社,1956)P.64

旅館「うろこや」があった場所には、特殊カフエーの「金鱗」がありました。*1*2

ウロコ(鱗)駐車場。

特殊カフエー「東」があったあたり。*2

「東」の鬼瓦。

【参考文献】

*1 明細地図社:平塚市明細地図(明細地図社,1967)P.38

*2 今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 128-P.129(特殊カフェーの屋号と経営者姓名の並び順の記載)

昭和のはじめ、浜町界隈にあった私娼窟、いわゆる”ゴケ屋”は、小公園から拓銀室蘭支店(現在、コンビニのローソン)までの右側の小路に散在し、特に多いのは、「浪花」(現在、哲屋中央店)から国道へ抜ける小路、元大国館(写真左側)前から裏浜町に抜ける小路、裏浜町の多田薬局から郵便局までで、店の数は約45軒ぐらいといわれていました。*1

元大国館(写真左側)前から裏浜町に抜ける小路。

「地下街ランランタウン」の入口。

昭和の雰囲気が残る焼き鳥屋。

【参考文献】

*1 平林正一,久末進一:聞き書室蘭風俗物語(袖珍書林,1986)P.145-P.146

今回は、苫小牧(北海道苫小牧市)の町並みと風俗を散歩します。

苫小牧の繁華街は、駅の南側の錦町に集中しています。大通りの一本北側に、「飲食店街 新一條通り」と書かれたゲートがあります。

新一條通りは、通称・親不孝通りとよばれる小路で、かつては多くの飲食店が並ぶ夜の繁華街でした。

戦後、親不孝通りには、「乙女」「都」「君万歳」などが特殊飲食店として赤いネオンの灯をともしました。*2

【参考文献】

*1 山本融定:苫小牧・東胆振今昔写真帖(郷土出版社,2011)P.42

*2 苫小牧市:苫小牧市史(苫小牧市,1976)P.207-P.208

二葉遊廓は戦災で焼けましたが、戦後いちはやく再建され、不夜城としてネオンの輝きを見せました。入口には、「二葉園」と書かれたがゲートがありました。しかし、このネオンも売春防止法によって昭和33年には灯が消えました。*1 当時の名残の旅館が現在も営業中です。

ビジネスホテルの裏木戸(東側)。

当時の屋号。

「宝来」の屋号が残る看板。

【参考文献】

*1 谷昌志:懐かしの浜松(羽衣出版,2012)P.107

焼津の赤線地区は、弁天さん(宗像神社)*1 のある瀬戸川沿いにありました。ここは主に寄港した他県の漁船員が利用し、地元の船員たちは清水へ行きました。*2

他県の漁船員にとって、弁天という地名には特別な感慨がありました。港の拡張に伴って瀬戸川に面した一角に歓楽施設が大挙開業した場所だからで、そのはずれに鎮座する弁天社*1 にちなんでこう呼ばれるようになりました。その様子を物語る「弁天入口」と記したアーチが近年まで残っていました。*3

弁天の一角に「一休」という飲食店を開いていた荒川あきのさん(1927年生まれ)によると、客はフネの衆ばっかりで、オカの衆は無く、夜になると中の通りに女性目当ての男たちが列をなして通れないほどでした。*3

「一休」があったあたり。*4

1954年の焼津市商工名鑑の特殊飲食店の項*5 に、海望荘、麗月、ハルナ、広月、三楽、瀬戸川、松葉、三宅家、若葉、新橋、小浜家、の記載があり、一方、1959年の住宅地図*4 には、中港公園の北東側の通り(この写真の通りの左右)に、れい月、広月、ぎおん、みなと屋、三楽、瀬戸川、キング、海望荘、小浜家、コケシ、わかば、みやけ、ウインク、まつば、はつね、の記載があり、この通りが赤線区域だったようです。

梶山季之氏が売防法施行後に焼津の弁天地区を訪れたときのレポート*6 によると、弁天地区に23軒あった業者のうち、14軒が旅館に転業し、2軒がカフェーに、残りの7軒は大戸を閉めたままでした。

【参考記事】

*1 風俗散歩(焼津):宗像神社(2017.1)

【参考文献】

*2 焼津市総務部市史編さん室:浜通りの民俗(焼津市,2004)P.129

*3 焼津市史編さん委員会:焼津市史 漁業編(焼津市,2005)P.983-P.984

*4 関東明細地図編集社:漁都焼津市明細図1959(関東明細地図編集社,1959)P.18

*5 焼津商工会議所:焼津市商工名鑑1954(焼津商工会議所,1954)P.90-P.91

*6 梶山季之:常陽銀行事件(アサヒ芸能出版,1963)「赤線深く静かに潜航す ステッキ・ガールという名の淑女たち」P.172-P.175

吉原の江戸一通り。

旅館「白菊」の建物が残っています。

窓に残る「白菊」の文字。

「吉原今昔図」*1*2 によると、「白菊」は、昭和33年の公娼廃止時は、貸座敷(赤線)でした。

【参考文献】

*1 荒井一鬼:吉原今昔図 吉原現勢譜(葭之葉会,1993)

【参考記事】

*2 風俗散歩(吉原):吉原神社(2005.9)

第三新興街の南側の通り。

もう1本、北側に通りがあり*1、両者は東側の通りと結ばれ、コの字型になっています。

密集する看板。

東側の通り。

【参考記事】

*1 風俗散歩(青森):第三新興街(2008.12)1~3枚目の写真

今回は、青森(青森県青森市)の町並みと風俗を散歩します。青森の風俗さんぽは、2008年12月に引き続き、今回で2回目です。

青森駅前に残る第三新興街。

周囲の建物が無くなり空地となったため、建物の外観が見通せるようになりました。

東側からの遠望。以前は手前にも建物がありました。*1

北側の通りの空地部分から。3階建てであることがよく解ります。

【参考記事】

*1 風俗散歩(青森):第三新興街(2008.12)4枚目の写真

今回は、五所川原(青森県五所川原市)の町並みと風俗を散歩します。

大正10年、岩木川の改修が進められ、それまで流域内に居を構えていた船渡、人夫、土工などが移転を迫られ、錦町の毛内林に移転し、農村相手の小料理屋の商売に移っていきました。「初音」「あけぼの」がそれで、のちに赤線へと変わっていきました。*1

このとき、対岸の柏村鷺坂の遊廓も数軒移転し、しかも近くに一流の料亭街・柏原を控えていたことが、錦町が色街として名をなす契機になりました。「宝亭」「北盛館」「寿」「千代屋」「初音」「あけぼの」「金盛」など十軒近くあり、なかでも「万寿幸」は終戦まで栄えました。終戦の翌21年には大火で錦町全域が消失、廓も灰ジンに帰し、昭和34年4月の赤線廃止がとどめを刺しました。*2*3

昭和6年の市街図*4 には、竜泉寺へ向かう道路脇に、「たから亭」「北盛館」「ことぶき」「千代家」の名が記されています。

写真のあたりには、赤線から転業したと思われる「万寿幸旅館」がありました。*5

赤線から転業したと思われる「初音旅館」があったあたり。*5

裏通り。「初音旅館」の裏側あたり。

【参考文献】

*1 兵庫昭一郎:五所川原三百年史 経済編(青森民友新聞社,1966)P.185

*2 陸奥新報(1975.2.20)津軽の町内今昔記24

*3 東奥日報(1977.2.16)津軽の町内めぐり40

*4 東京交通社:大日本職業別明細図 青森県(東京交通社,1931)

*5 東交出版社:最新版住宅明細図 五所川原市 木造町 板柳町 鶴田町 金木町 柏村(1969)P.13

2階建てで、中央部分は吹き抜けになっています。

1階部分の池が見下ろせます。

部屋の入口。

この日はこちらに宿泊です。

広島市中区弥生町。かつて東遊廓があった付近の小路に、老舗の「一楽旅館」があります。

今では広島の中心部では木造の日本旅館は建築できませんので非常に

昭和33年に制定された売春防止法により遊郭は廃止になりましたが一部その遊郭の建物の風情も残っています。*1

昔の懐かしさを感じられる建物です。

玄関。

和風の佇まいです。

【参考URL】

*1 一楽旅館ホームページ

戦前、気仙沼の太田は遊廓街(銘酒街)でした。現在は、飲食店は数えるほどしかありませんが、昭和40年代までは、一大歓楽街で、港に船が着くと船員たちは銭湯に入ってこざっぱりして、一斉に太田に繰り出したものでした。*1

坂道を登ったY字路(現在は、駐車場となっている場所)に、居酒屋風本サロがありました。いわばハイブリッド風俗ともいえるユニークな店でした。*2*3*4

2011年頃までは営業していたようです。*4

「G」というピンサロは、3人の女のコが順々に席に付き、その際に女のコと直接サービスを交渉するというかなり複雑なシステムで、追加料金1万5000円を払うと広い部屋に移動しました。*2

店の入口脇の看板には、「月 バリバリ、火 ギンギン、水 ビンビン、木 ドンドン、金 ガンガン」と書かれていました。*4

【参考文献】

*1 横山芳一,菊田清一,今野俊宏:仙台学 vol.9 歩く見る聞く仙台(荒蝦夷,2005)「気仙沼たてもの散歩 大正昭和港町伝説」P.202

*2 ミリオン出版:俺の旅(2008.8.5)「嗚呼 女体ドックに挿入る!!港町ブルース」P.103

*3 ミリオン出版:俺の旅(2009.9.1)「列島裏風俗夏スペ 18連発みちのく裏旅」P.150

【参考URL】

*4 グーグルマップ:2011年7月のストリートビュー(2016年8月2日時点)

東ノ宮神社の隣に、かつての歓楽街の遺構が残っています。

昭和34年の住宅地図*1 によると、通り東側(写真奥)に、「吉の家」「ふじ家」「平和飲食」、西側(写真手前右)に、「旅館たつみ」がありました。この一画が、「松田橋」と呼ばれた色街*2(=青線区域の「平和園」*3) だったと思われます。

逆方向から。写真奥は東ノ宮神社。写真左奥が「旅館たつみ」、左手前に「ふじ家」、右手前に、「吉の家」「平和飲食」がありました。*1

「平和飲食」は”平和園”からとった屋号でしょうか。

丸窓が残る建物。

通りは、Tの字になっています。写真右は「旅館たつみ」。

【参考文献】

*1 住宅協会:名古屋市全住宅案内図帳 昭和34年版 瑞穂区(住宅協会,1959)

【参考記事】

*2 風俗散歩(堀田):松田橋(2016.3)

*3 風俗散歩(堀田):東ノ宮神社(2016.3)

松田橋*1 の交差点の南東側。パチンコ店の裏側に東ノ宮神社にあります。

東ノ宮神社がある場所は、八丁畷の跡地です。*2

境内には、明治天皇が、八丁畷で稲刈りを御覧になられたことを記念した「明治天皇覧穫之所」「明治天皇八町畷御野立所」の碑が建てられています。*2

昭和21年の名古屋タイムズに「田圃の中の歓楽郷」と題し、かつての青線「平和園」の様子が描かれています。*3 「踏切から三丁南、明治天皇が田植えをごらんになった記念の八丁畷の田がある。その横に特飲街みたいな門にかこまれた一角がポツンと田の中にたっている。平和園という、青線区域だったが、二月に手入れをされた。十軒ばかりのうち、一、二軒はまた青線業を再開しているとかいないとかいう...」

【参考記事】

*1 風俗散歩(堀田):松田橋(2016.3)

【参考URL】

*2 明治神宮崇敬会:公式ホームページ「明治天皇聖蹟」

【参考文献】

*3 阿地弥八:名古屋タイムズ(1946.5.1)P.6「堀田新地図」

現在の居酒屋「お半」の付近一帯は、かつて港楽園と呼ばれた赤線地帯でした。*1

現在の居酒屋「お半」の前付近。

「港楽中支」の電柱番号札。

夜の様子。

【参考文献】

*1 樹林舎:四日市の昭和(樹林舎,2011)P.127

四日市の歓楽街の中心に位置する諏訪公園。

公園内にある「四日市市子どもの家」は、旧四日市市立図書館の建物(国登録有形文化財)で、四日市市の近代建築を代表する建物です。*1

かつて、四日市には、港楽園、春吉園という特飲街がありました。ほかに諏訪公園前に待合という名の特飲店が数軒、その前には教会、図書館、幼稚園があり、図書館の窓から干し物がのぞまれたり、幼稚園の子供が区域へ迷い込んだり、しばしば問題が起こりました。*2

昭和30年代、諏訪公園を背にすらりと屋台が並んでいました。屋台は北側にもあり、公園のまわりは屋台だらけでした。*3

その後、屋台は徐々に減っていったと思われ、昭和40年の住宅地図*4 には、諏訪公園の北側のみに屋台が記されています。現在、公園の北側は駐車場になっています。

【参考URL】

*1 四日市市:公式ホームページ 旧四日市市立図書館

【参考文献】

*2 名古屋タイムズ社:名古屋タイムズ(1953.7.12)P.6「四日市新地図」

*3 樹林舎:四日市の昭和(樹林舎,2011)P.126

*4 善隣出版社:四日市市(南部)(善隣出版社,1970)P.12

瀬戸の新開地は、昭和初期、旧瀬戸町の西のはずれに新しくできた盛り場です。瀬戸の古くからの盛り場は、深川神社を中心とする一帯で、最盛期は200人ぐらいの芸者がいましたが、芸者置屋も統一して新開地に移転が行われました。*1

敗戦後、新開地は、進駐軍の慰安所となり、元の芸者置屋一帯が特殊飲食店街、いわゆる赤線となりました。赤線の店は一般には「パンパン屋」とか「女郎屋」と呼ばれ、十七、八軒ありました。*1

新開地の赤線は、売春防止法ができた昭和33年に廃止されました。*1

現在は、新開地商店街として、飲食店などが営業中です。

【参考文献】

*1 瀬戸市史編纂委員会:瀬戸市史(愛知県瀬戸市,2006)P.416-P.417

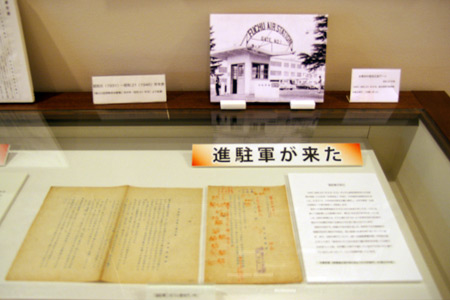

大国魂神社の参道の右側に「ふるさと府中歴史館」があります。建物の2階の公文書史料展示室に、「戦後70 年府中と戦争の記録~戦中・戦後の市民のくらし~」の展示があります。

「進駐軍が来た」の展示。

米軍府中基地正面ゲートの写真。1945年9月、連合国軍が陸軍燃料廠(現在は航空自衛隊府中基地)を接収して設置しました。(説明文より)

連合軍のMPは、民間の住宅までも家宅捜査し、靴をはいた土足のままで畳の室を歩きまわりました。*1

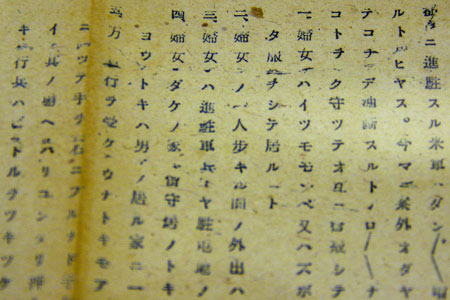

当時の府中警察署が各家庭に配布した「家庭ノ皆様ヘ御注意」のビラ。

婦女はモンペまたはズボンを着用すること、婦女の一人歩きや外出はしないこと、婦女は進駐軍兵士や駐屯地には近寄らないこと、などの注意事項が書かれています。

【参考文献】

*1 黒田要:終戦後の府中町と私(黒田要,1972)P.20

群馬県は、明治10年頃には私娼群を乙種料理店(俗にだるまや)として公認し、酌婦料という税金も徴収するようになりました。その後、群馬県は、明治26年に公娼を廃止としたため、酌婦(私娼)のみが売春の専門職と認められることになりました。*1

藤岡には、鷹匠町の「聚楽館通り」に歓楽街があって、「小松屋」「朝日屋」などの乙種料理店が10軒ぐらいが並んでいました。*2

地元の方の話によると歓楽街の場所は、現在の黒沢精肉店の前の細い道で、当時はものすごく賑わっていて、置屋や遊廓のようなものもあったそうです。

昭和3年の市街図*3 によると、この道の両側には乙種料理店の「大松楼」「福本楼」「勇楽亭」「㐂楽」「小松屋」「壽」がありました。

通りの中ほどにある料理屋のような建物。「竜」の文字だけが残っています。

古い住宅地図*4 によると、「福竜」という屋号だったようです。

「菊水旅館」*4 と思われる建物の窓には、薄っすらと「旅館」の文字が見えます。

【参考文献】

*1 根岸省三:高崎の女性史(根岸省三,1977)P.143-P.144

*2 藤岡市史編さん委員会:藤岡市史 民俗編 下巻(藤岡市,1995)P.58-P.59

*3 東京交通社:大日本職業別明細図 群馬懸(東京交通社,1937)

*4 日興出版社:藤岡市・併.新町(日興出版社,1971)P.10-P.11

明治後半から大正にかけては、女郎屋も増え、桐萩の名は広汎な地域で語られてきました。昭和に入り、戦争が激しくなると、桐萩は衰退し、終戦直後の女郎屋は、「よか樓」「松月」「福徳」「旭樓」の4軒だけとなりましたが、戦後は「赤線」として再び隆盛を極め、昭和33年まで続きました。この時期は、飲食店も充実し、ダンスホールも作られました。*1

昭和33年に売春防止法が実施されましたが、それ以後も料理屋やバー・キャバレーの名で私娼は生き残りました。昭和40年代に入ると、桐萩は次第に振るわなくなり、「函館屋」「カトレア」「ぜん」「とも子」「黒猫」「タンポポ」など、いろいろに工夫された店ができては消えていきました。*1

この頃の住宅地図*2 に、「スナックゼン」「やきとりたんぽぽ」「スナックともこ」などの名を確認できます。

当時の赤線(もしくは青線)の流れを受け継いだと思われる「スナックともこ」の建物が残っています。

スナックともこの看板。女性の笑顔が印象的です。

店の前に横たわる看板。

【参考文献】

*1 三戸町史編集委員会:三戸町史 中巻(三戸町,1997)P.387-P.390

*2 日本住宅地図出版:三戸郡三戸町(日本住宅地図出版,1983)P.18

昭和の歓楽街を再現した展示。

カフェーでしょうか。「女給募集」などの貼り紙が貼られています。

「衛生サック」「最新リン病治療薬」などの貼り紙が貼られた薬局。

「花柳病科」。

佐倉城趾の一角にある国立歴史民俗博物館は、多数の特色のあるコレクションが展示されています。

日清・日露戦争のコーナー。日本が富国強兵を推し進めた時代です。

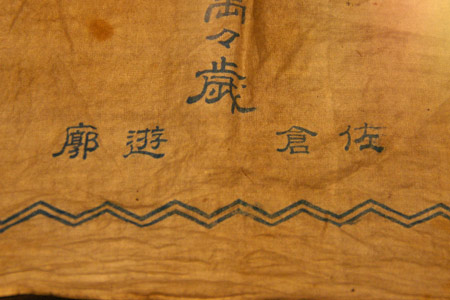

佐倉遊廓が作成した凱旋歓迎ハンカチ。

佐倉遊廓の名前が書かれています。

戦争と遊廓が密接な関係を持っていたこと示しています。

藤枝新地近くには、スナックが点在しています。

新地の南側の入口。

新地の北側の入口の通りには、カフェーが建ち並んでいました。*1

写真左側の空地には、銭湯の千歳湯、旅館ホワイト(旧保和糸料理店)がありました。*1*2

藤枝市出身の作家、藤枝静雄の小説*3に登場する遊廓の入口のカフェはこの付近であったと思われます。

カフェ・ホワイトは、洋酒とエプロン姿の女給といった新形式の社交場でした。藤枝で最初のカフェとして、昭和24年4月に遊廓の入口付近に開店しました。*4

【参考URL】

*1 有限会社 佐野石材:藤枝宿 歴史 「昭和10〜20年頃 藤枝・新地界隈覚え」藤枝文学舎を育てる会 作成

【参考文献】

*2 大畑宜吉:藤枝市明細図(東海地図出版社,1957)P.9

*3 藤枝静男:或る年の冬或る年の夏(講談社,1993)P.58,P.69

*4 八木洋行,野本寛一:写真集明治大正昭和藤枝(国書刊行会,1980)P.105

マグロ景気盛んな昭和初期、三間道路(三絃道路とも書く)では、人力車に乗った芸妓衆が行き交う姿が目をひき、料亭での三味や太鼓の音は、毎夜遅くまでひびいて不夜城のようでした。*1

「昭和10年当時の三間道路」*1 によると、写真のスナックが入るビル(第三丸山ビル)の隣あたりに検番と人力車屋がありました。

戦後は、三間道路に特殊飲食店が軒を並べましたが、昭和33年の売春防止法の成立により、赤線と呼ばれたこの地帯の灯も消えてしまいました。*1

現在は、スナック街になっています。

【参考文献】

*1 日南市産業活性化協議会:油津(鉱脈社,1993)P.246-P.247

今回は、博多(福岡県博多区)の町並みと風俗を散歩します。

前回*1 訪問した「大浜」の赤線跡を再び散歩します。

繊細なタイル使いをとどめるお宅。両隣はマンションです。*2

玄関部分の装飾

タイルで装飾された丸窓。

建物の細部にわたって、タイルの装飾が施されています。

【参考記事】

*1 風俗散歩(博多):大浜の赤線跡(2012.11)

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.37

高知の風俗街は、はりまや橋の南西側の堺町にあります。

ソープランドなどの風俗店に旅館が点在しています。

こちらは、ビジネス旅館街。

夜の様子。

「全国遊廓案内」*1 によると、浦和の遊廓は、 「埼玉県浦和町字中野原新開地にあって、鉄道は東北線浦和駅で下車、浦和町の東、鉄道線路の東方(向ふ側)にあって、乙種料理店の集合」でした。

中野原(中ノ原)は、その後、高砂町5丁目→東仲町(現在)へと町名変更されました。*2*3

昭和11年の「最新浦和町案内全図」*4 に「新開地」と記された場所があります。現在の東仲町の住宅街です。

旧「新開地」のT字路から北側を見たところ。

大通り側から新開地の方角を見たところ。

T字路からは、浦和駅東口駅前の浦和パルコが見えます。

【参考文献】

*1 南博:近代庶民生活誌14(三一書房,1993)P.23-P.24 「全国遊廓案内」

*2 浦和市総務部市史編さん室:浦和市史第4巻(浦和市,1982)

*3 浦和耕地整理組合:浦和古地図集[複製]4 埼玉県浦和耕地整理組合確定図(浦和耕地整理組合,1934)

*4 小森又三郎:浦和古地図[複製]5 最新浦和町案内全図(小森又三郎,1932)

五條楽園の中心部の路地。

遊廓を思わせる木造の建物が残されています。

重厚な木造建築は歴史を感じさせます。

軒下の燈。

洋館の建物の隣に、モルタルの建物があります。

壁面下部に石材が配置されたデザイン。

屋号が書かれた看板。

西側の隣の建物はタイルで装飾されています。

高瀬川沿いに、旧五條楽園の代表的な建物である洋館があります。

京都でよく見られる角石。黄色にペイントされています。

建物の南側から。

円型の窓など、モダンなデザインです。

今回は、五条(京都市下京区)の町並みと風俗を散歩します。

旧五条楽園の中心部に残る三友楼。前回*1 も訪れた妓楼の風情を残す建物です。

鬼瓦に刻まれた「三友楼」の文字。

美しい格子。

高瀬川畔に和風の建物が映えます。

【参考記事】

*1 風俗散歩:五条(2006.5)三友楼

崖上から旅館「吉文」跡の建物を眺めます。建物の裏側に装飾はなく、黒塗りの板壁がむき出しの状態です。

側面の壁に「吉文」の「吉」と思われる文字が確認できます。

周囲の電柱の番号札には、「吉文」と書かれています。施設の名前(屋号)が電柱番号札に記載されるのは、珍しいケースです。

建物裏側にある青いタイルの円柱。

旧海岸線であった低地から登るコンクリートの階段。その崖の上に、旅館「吉文」の建物が残っています。

古い住宅地図1 によると、旅館「吉文」は、湯本旅館の南隣とこの場所の2か所に記載があります。片方が本館で片方が別館だったのかもしれません。

料理旅館「吉文」は、昭和29年12月に開業しました。2

旅館の東側の端に円筒状の部分を持つ特異な建造物です。

鱗のようなガラス窓の並びは当時としては、奇抜なデザインだったに違いありません。

建物は、崖の上に南向きに建っています。

【参考文献】

*1 善隣出版社:碧南市・高浜市(善隣出版社,1971)P.14

*2 碧南市史編纂委員会:碧南市史(碧南市,1974)P.952

今回は、飛田(大阪市西成区)の町並みと風俗を散歩します。

山王地区の商店街から、「飛田新地料理組合」と記された大きな看板が見えます。この先は、飛田新地の店がずらっと並ぶ一画です。

飛田新地料理組合。

組合執行部はボランティアで、どれだけ町への想いが強いかが参加基準です。*1

商店街の側には、「飛田会館」と書かれた門があります。

【参考文献】

*1 週刊文春 2011. 7.28

今回は、熊本(熊本県熊本市)の町並みと風俗を散歩します。

旧二本木遊廓の東雲楼跡を過ぎると、モダンな建物が現れます。*1

1階部分は、店舗になっています。

2階には、アーチ型の窓が並んでいます。

タイルの装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.59

旧カフェー街の路地裏に青いタイルが残っています。*1

建物の側面のかなり広い面積が全体が鮮やかなタイルで覆われています。

庇部分の下側は色の異なるタイルが使用されています。

こちらの部分は、薄い黄色のタイルです。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2007)P.73

旧カフェー街のメインの通りだったあずま通りの入口。ここには、数年前まで飲み屋街の入口を示すアーチがありました。*1

現在アーチは、撤去されていますが、電柱のすぐ後ろにアーチのものと思われる支柱の跡が残っています。

現在は、住宅街となっていますが、1軒だけ歓楽街の痕跡と思われるスナックがあります。看板には、「AMERICAMS WELCOME」と書かれています。

カフェー街の東端。もう一つのアーチがあったと思われる場所から。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2007)P.73

大浜三丁目の住宅街。

駐車場裏に、タイルで装飾された小さな2階建ての建物があります。

美しい茶色のタイル。

統一感のある落ち着いた色調です。

大浜には、タイルで装飾された建物が数多く残っています。

1階部分には、色鮮やかなタイルの装飾が施されています。

建物の角に張り出したオブジェ。*1

玄関前の美しいタイルの装飾。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.36

今回は、博多の町並みと風俗を散歩します。

博多の赤線は、新柳町の他に、海岸寄りの「大浜」にもあって、120軒に450名の女性がいました。*1

現在は、この界隈は、オフィスビルと住宅が混在する町並みになっています。

窓枠がタイルで装飾されています。

小さな窓にも装飾が施されています。*2

【参考文献】

*1 渡辺寛:全国女性街・ガイド(季節風書店,1955)P.187-P.189

*2 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.37

戸畑、築地町。

タイルで美しく装飾された建物が残っています。

写真奥は、若戸大橋です。

玄関付近の見事なタイルの装飾

旧手力園跡地に、古い長屋の建物があります。

スナックだったと思われる店舗が併設されています。

建物の側面には、ひょうたんの絵が描かれています。

軒下の灯り。

今回は、手力(岐阜 県岐阜市)の町並みと風俗を散歩します。

岐阜の金津遊廓は、明治期に誕生し、約50年におよぶ歴史を積み重ねましたが、戦時中の昭和18年、「金津遊廓の建物をまるごと川崎航空機の寮に提供せよ。」という通達が当時の知事から出され、これに伴い、遊廓は、手力(てぢから)に移転しました。 戦時中は享楽機関の営業が停止されている建前上、「遊廓」を名乗ることができなかったため、「手力特殊飲食店街(通称:手力園)」と呼ばれていました。*1

写真の商店の向こう側が手力園があった場所です。

現在は、住宅街となっています。

付近には水路が巡っています。

商店もある生活感のある住宅街です。

【参考文献】

*1 加藤政洋:敗戦と赤線(光文社,2009)P.115-P.129

「思い出の町」は、戸倉上山田温泉の歓楽街の中心部です。

上山田温泉にカフェーができたのは昭和の初めですが、「思い出の町」は戦後にできた歓楽街です。売春婦は、戦後盛んになりましたが、現在は禁止されています。*1

売春防止法施行の影響は大きく、その翌年は客が3割減少し、約半数の赤線業者がしました。廃業した特飲店は、バーや飲食店、芸妓屋、ヌードショーホールに転業しました。*2

「喫茶スナック」のある路地。

路地を1本入ったところのスナック街。

【参考文献】

*1 乙部泉三郎,高野博夫:長野県戸倉上山田温泉のあゆみ(観光文化社,1960)P.85

*2 アサヒ芸能(1958.10.19)P.10-P.11

旧洲崎遊廓の敷地の電柱には、2種類のプレート貼り付けられています。

一つは「南海」、そしてもう一つは「遊園」です。

亀戸の私娼街だった亀戸遊園地(現在は住宅街)の電柱には、「遊園地」と書かれたプレートがありましたが、洲崎の遊園地も亀戸遊園地*1 と同じように、『大人向け遊園地』という意味の名前だったのでしょうか。

手書きの「遊園」のプレート。

「遊園」のプレートがあるのは、戦後復興したと言われる東半分のエリアのみです。西側半分側の電柱のプレートはすべて「仙印」と書かれています。

【参考文献】

*1 風俗散歩(亀戸):「遊園地」と書かれた電柱のプレート

名瀬の「ヤンゴ」は、旅人の憩いの場所として長い間愛されてきた名所です。「ヤンゴ」というのは、「屋仁川」の方言読みで、もとは川の名前でした。名瀬の料理屋は、はじめは町の中心部にありましたが、料理屋が町の中にあるのは風紀上よくないという理由で、明治44年、屋仁川通りへの移転通達が出されました。*1

現在、屋仁川(ヤンゴ)通りには、ピンク色のゲートができていて、「やんご生誕100年記念」*3 と書かれています。

戦前まで名瀬では、料理屋のことを「ヅリヤ」と呼んでいました。「ヤンゴ」は屋仁川全体の名称で、「ヅリヤ」は料理屋そのもを指す言葉でした。男たちは、「ヤンゴに行こう」という言い方をし、女房たちは「ヅリヤウナグのところか」などという言い方をしました。屋仁川の女(ウナグ)のことを「ヅリヤウナグ」と言ったのは、沖縄、奄美に徳川時代からいた「ヅレ(遊女)=沖縄では尾類(じゅり)とも言う」をあとで出現した屋仁川の酌婦に対して呼び名にしたものです。*1

「ヅレ」の本来の能は、歌舞をもって各地を巡り、アソビ(歌三味線の酒宴)の庭に列なることでしたが、大正時代中期に「ヅレ」は姿を消し、彼女たちに代わって、名瀬、古仁屋のヤンゴー地域に巣食う酌婦が出現しました。*2

昭和二十二、三年頃のヤンゴの料理屋は、屋仁川通りの道筋の東側の方に多く散在していました。*1

今の園田商店のところの四辻を右折したあたりが料理屋街の中心地でした。*1

【参考文献】

*1 草戸寥太郎:ヤンゴ物語(屋仁川通り物語)-三味線(サンシン)と酒(セー)と女(ウナグ)の情景(奄美協同印刷,1997)P.7,P.16-P.25,P.56

*2 金久正 著:奄美に生きる日本古代文化.復刻(南方新社,2011)P.134

【参考URL】

*3 観光ネットワーク奄美:奄美便り「やんご生誕100年祭 大やんご祭り」

新地への入口があった路地*1 は、当時の雰囲気が保たれています。

赤線跡の建物。*2

白と黒のコントラストが美しい建物です。

向かい側の和風の建物。

【参考記事】

*1 風俗散歩(琴平):新地への入口

【参考文献】

*2 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,2002)P.89

琴平新地は、一般の民家や旅館に隣接していて、塀や柵に囲まれることはありませんでした。

しかし、参詣者用に2か所の入口が設けられていて、そのうちの1か所にはアーチが建てられ、「新地入口」と書かれた傘のついた電気がぶらさがっていました。そのアーチの支柱は今も残ります。*1

旅館脇に支柱の一部と思われる痕跡が残されています。

もう一つの新地への入口は、現在の新町商店街の中ほどにありました。*1

【参考文献】

*1 前島裕美:お茶の水地理 42 P.77-P.80 「香川県仲多度郡琴平町新地遊廓周辺の復原」

五条会館の近くにある落ち着いた感じの洋風の建物。

側面には、アールデコ調の丸窓がデザインされています。

路地に入ったところにある洋風の旧お茶屋さん。

幾何学的なデザインが施されています。

今回は五条(京都市下京区)の町並みと風俗を散歩します。五条の風俗散歩は、2006年5月に引き続き、今回で2回目です。

2010年10月28日と11月18日の二度に渡る京都府警による一斉摘発ですべてのお茶屋(ちょんの間)が休業しました。現在は、五条楽園の看板や案内図が撤去され、再開の目処はたっていません。*1

以前は、このあたりに「五条楽園」と書かれた大きな看板があり、五条楽園の入口であることを示していましたが、その看板が無くなっています。

支柱があった場所には、コンクリートで穴を埋められ痕跡が残されています。

ここにあった「五条楽園」の大アーチも撤去されていました。

上の口橋の脇にある支柱の跡と思われる痕跡。

【参考記事】

*1 ズバ王(vol.99 2011.4.9)P.264-P.265「京都五条楽園も終焉か」

北海道の開拓を最底辺で支えたのは、アイヌ、囚人、”タコ”労働者、強制連行された朝鮮人と中国人でした。朝鮮人の強制連行は昭和14年(1939年)に始まり、特に労働力不足だった炭鉱、鉱山、土建業に連行が強行されました。その発端は、1937年に勃発した日中戦争(支那事変)で、戦争が激化・長期化するにつれて連行数は激増し、北海道だけでも数ヶ月間で10,396名を連行したという記録が残っています。歌志内の場合、朝鮮人寮と中国人寮は歌神地区にありました。*1

社会福祉法人北海道光生舎「クリーン・セブン」の看板があります。

この付近には、朝鮮人のための慰安所があり、強制連行した朝鮮人女性が慰安婦にあてられました。*2

祥雲橋の向こう側に、現在の光生舎があります。

以前は、このあたりに光生舎のクリーニング工場があり、その北隣に朝鮮人慰安所がありました。*1*3

【参考文献】

*1 杉山四郎:語り継ぐ民衆史(北海道出版企画センター,1993)P.119-P.130

*2 川嶋康男:北風に遊女哀歌を聴いた(総北海出版,1984)P.218-P.222

*3 ゼンリン:歌志内市(ゼンリン,1985)P.27

旭川市内の八条通り7丁目には、通称「ハチナナ」と呼ばれる赤線がありました。*1

道路沿いに、この赤線跡と思われるスナック街があります。*1

スナックの入口。

「ハチナナ」は、別名「稲荷小路」とも呼ばれていました。*1

【参考文献】

*1 木村聡:消えた赤線放浪記(ミリオン出版,2005)P.26-P.29

旧赤線街の中心部。

太い円柱を持つ建物があります。

鮮やかな茶色のタイルの壁面。

以前、この場所にあったドアに装飾があった廃屋は、無くなっていました。

今回は、鳩の街(東京都墨田区)の町並みと風俗を散歩します。

旧「桜井旅館」の建物。「赤線跡を歩く」 にも登場する鳩の街を代表する建物です。*1*2

表通りに面した側は美しい黒板壁で覆われています。

玄関横に「解体工事のお知らせ」と書かれたプレートが取り付けられています。近日中に取り壊されることが決まっている模様です。

「桜井旅館」と小さく書かれた楕円形の表札。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く(自由国民社,1998)P.36-P.39

【参考記事】

*2 風俗散歩(鳩の街):鳩の街の赤線建築(2007.9)

宮崎市街の高松町。宮崎医療センター病院の東隣に、昭和を感じさせるスナック街があります。

昭和29年発行の「旅行の手帖No.12」には、「遊びどころは、恵比寿町にある灰の木。以前は墓地だったが、一昨年からこの世の歓楽センターと化した。」とあり、「灰の木」と呼ばれる場所に新興の赤線がありました。*1

スナック街の電柱には「灰の木」と書かれたプレートがありますので、この付近が赤線街だったようです。

現在もスナックは営業中です。

古い建物もあります。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.78-P.79

吉原の京町一丁目。

明治時代の錦絵には、吉原のシンボルのように大きな時計台のある欧風の「角海老楼」の建物が描かれていますが、戦後の店も凝った高塀を巡らせた立派な建物でした。角海老は、老舗の風格のあった大籬(おおまがき)=大見世で、明治時代から昭和33年の売春防止法施行までの間、京町一丁目の同じ場所(現在の台東区千束4-29)にありました。売春防止法施行後は、サッポロビールの倉庫となり、現在はマンションに建て替わっています。*1*2

昭和27年、「ロビン」は「一晩1万円」で名を売ったデラックス・キャバレーの「ロビン」がオープンしました。「ロビン」は、「角海老」、「大華」などの大見世とは異なる意匠のキンキラキンの戦後派の大店でした。1階がダンスフロアで、千属バンドの演奏にのって100人以上の客とダンサーが踊れる広さで、2階がいわゆる”遊興の部屋”になっていました。*1

昭和33年、吉原にトルコ風呂第一号の「東山」がそして第二号の「山陽」がオープンしました。トルコ風呂の元祖とされる銀座の「東京温泉」は、健全なお風呂でしたが、「東山」や「山陽」では、「オスペ」と呼ばれる特殊マッサージが定着しました。「東山」があった場所は、現在もソープランドが営業中です。*3

【参考文献】

*1 吉村平吉:吉原酔狂ぐらし(筑摩書房,2003)P.17-P.18,P.99-P.100

*2 荒井一鬼:吉原今昔図(葭之葉会,2003)

*3 広岡敬一:戦後性風俗大系(朝日出版社,2000)P.83-P.84,P.146,P.158,P.210

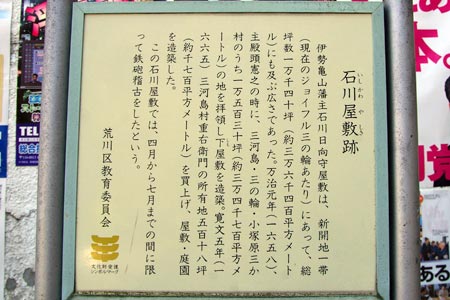

ジョイフル三ノ輪(三ノ輪町商店街)の中ほどに、区立瑞光公園があります。

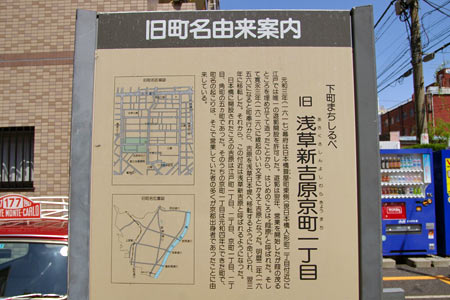

商店街と直行する広い道路のような形状の公園です。公園の片隅に案内板があります。(写真右)

江戸時代、この付近には、伊勢の亀山藩石川家の屋敷がありました。明治政府は、屋敷が取り払われた跡地を鴨取場としましたが、追剥ぎなどの犯罪が頻発する物騒な土地でした。そこで、政府は、大正6年、鴨取場を埋めて、「花柳界指定地」にして銘酒屋の営業を許可しました。銘酒屋とは酒類を売っているように見せかけ、密かに売春をしている店のことで、この銘酒屋街は「新開地」と呼ばれ、約500軒の銘酒屋が建っていました。ところが、この銘酒屋街は、開業数ヶ月後、建物だけを残して1軒残らずどこかへ行ってしまいました。土地の人はこれを「幻の銘酒屋街」と呼びました。*1*2

かつての「新開地通り」は、現在のジョイフル三ノ輪商店街です。*2

【参考文献】

*1 三木克彦:北奇譚幻の銘酒屋街(三木克彦,2004)P.1-P.5

*2 東京都荒川区土木課:荒川区土木誌(荒川区,1955)P.50,「荒川区主要道路一覧図」

「新宿二丁目」の仲通りの真ん中あたりに、木造商業施設「新千鳥街」があります。

レトロな呑み屋さんが集まっています。

赤線だった当時のムードを疑似体験できる数少ないスポットです。*1

「営業中」の看板。

【参考文献】

*1 竜超:消える「新宿二丁目」(彩流社,2009)P.40

日本軍司令部があった野原(現在、航空自衛隊宮古島分屯基地第53警戒隊)の近くには、長屋のかやぶき屋根の慰安所がありました。*1

宮原に、朝鮮人が掘った井戸(伊良部ガー)が今でも残っています。慰安所は、写真の建物がある方向にありました。*1

花切部落の慰安所跡地。*1

写真の建物は、比嘉の保育所ですが、ここから比嘉に入る道沿いに慰安所がありました。*1

【参考文献】

*1 日韓共同「日本軍慰安所」宮古島調査団:戦場の宮古島と「慰安所」(なんよう文庫, 2009)P.79,P.128,P.165,P.171

今回はうるま(沖縄県うるま市)の町並みと風俗を散歩します。

琉映前バス停の近くに「石川社交街」と書かれたゲートがあります。

1956年の沖縄タイムスに、石川の盛り場についての次のような紹介記事があります。*1 「市場通りが大衆マーケットで庶民的なのにひきかえ13号線(現在の国道329号線)はいわゆる米人相手の特飲店が集まっている。バー、カフェーが約20軒、具志川村川崎、登川のマリン隊と金武駐屯のGIをねらっているが、コザ方面の盛り場とは趣が違い、一見落ち着いた遊廓である。」

現在、この付近はバーやスナックが立ち並ぶ飲食街となっています。

四つ角にあるスナック。

沖縄らしい穴あきブロックで装飾された建物。

【参考文献】

*1 沖縄タイムス(1956.10.3 夕刊)P.2

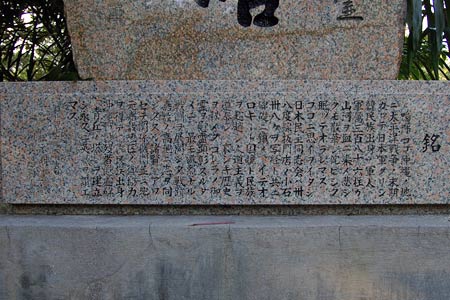

嘉数高台は、沖縄戦において最初の激戦地の一角で、20日間にわたって激しい戦闘がありました。*1

青丘之塔は、沖縄戦で軍夫などとして動員されて亡くなった朝鮮人の慰霊碑です。この場所には、朝鮮人女性が慰安婦として働く慰安所がありました。*2

青丘之塔の碑文。

「この塔にねむれる人は とつくにの えにしぞ深き 霊なりけり」と書かれています。

-----青丘之塔の碑文----

銘

嗚呼 ここ沖縄の地に太平洋戦争の末期、かつて日本軍たりし韓民族出身の軍人、軍属386柱が散華(さんげ)し侘(わび)しく眠っておられます ここに思いをいたし日本民主同志会は38度線板門店の小石38ヶを写経と共に碑礎に鎮め、イデオロギーと国境と民族を超越し人道主義を遵奉し、哀(かな)しき歴史を秘めたこれらの御霊(みたま)を慰霊顕彰するために、最も激烈なる戦闘を展開した戦跡嘉数の高地に志を同じくする諸賢、あわせて関係機関並びに地元嘉数地区の御協力を得て、韓民族出身沖縄戦没者慰霊碑「青丘の塔」を建立し永久に英勲を讃えます

昭和46年5月吉日

【参考文献】

*1 高教祖教育資料センター:沖縄の戦跡ブック・ガマ(沖縄時事出版,2009)P.55

*2 福地曠昭:オキナワ戦の女たち(海風社,1992)P.103-P.106

真栄原の社交街は、県警と宜野湾市などが取り組んでいる浄化作戦により、現在は休業状態となっています。*1

軍普天間飛行場に隣接する真栄原は戦後、米兵相手の売買春が横行したため、1950年ごろ、当時は集落から離れていた現在の場所に作られました。*1

営業している店は1店舗もありません。

夜になっても営業している様子はありませんでした。

【参考文献】

*1 沖縄タイムス:沖縄タイムスニュース(2010.7.2)「売春根絶 なお課題 真栄原社交街」

今回は、浦添(沖縄県浦添市)の町並みと風俗を散歩します。

浦添市の屋富祖・城間は、キャンプキンザーのメインゲートに直面していることから、屋富祖・城間の大通り周辺には、米兵相手の飲食店や雑貨店が多く建ち並びました。*1

屋富祖大通りは、一帯で最も賑やかな目抜き通りで、通りの路地にはAサインバーが集中していて、白人専用の特飲街を形成していました。*1

一方、城間大通りは、2~3軒の雑貨店、1~2軒の沖縄人相手の料亭を有する歓楽街でした。*1

(下の写真は、屋富祖大通りと城間大通りが合流するあたりです。)

通りの中心部付近に黒人相手の大規模店「バーアラスカ」があったことから、城間大通りは黒人たちが闊歩するようになりました。米兵相手の娼婦に間借りをさせている家庭もあって、米兵の部落への出入りは盛んでした。*1

屋富祖のAサインバーに黒人が飲みに来るということはなく、それどころか黒人のハーニー(愛人)が屋富祖で間借りすることが許されないほど、この一帯の白黒の区別は徹底されていました。しかし、黒人相手の「バーアラスカ」が倒産すると、黒人兵たちは城間から姿を消しました。*1

【参考文献】

*1 沖縄市:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007)P.70「コザ十字路一帯における黒の街と白の街」

那覇市の小禄半島の西には、航空自衛隊の那覇基地がありますが、この近くには小禄新辻町(新町)という特飲街がありました。*1

現在の那覇市宇栄原に「新町入口」という名のバス停があります。

新辻町は、コザの八重島と同様、米兵による強姦事件や民家の不法侵入など、犯罪の多発防止を目的に1952年につくられ、最盛期には70軒余りの店がありました。コザ同様、小禄半島の特飲街にも米軍の「人種別指定制度」が導入され、新辻町は白人専門、黒人はペリー区というテリトリーがありました。*1

現在はスナック街になっています。

東側の通りには、木造の建物も残っています。

【参考文献】

*1 沖縄市:KOZA BUNKA BOX 3号(沖縄市企画部平和文化振興課,2007)P.71「コザ十字路一帯における黒の街と白の街」

その名が示すとおり、名古屋港に近い港区にあった「港陽園」。全国女性街ガイドによれば「戦前の稲永遊廓がちょっと移転したもので47軒に220名」の規模でした。「港新世界商店街」の看板のあるロータリーに、「かもめアパート(旧かもめ)」があります。

「かもめアパート」の名前が残る看板。

暖色系のタイルが鮮やかです。

現在もアパートとして利用されています。

【参考文献】

*1 木村聡:赤線跡を歩く2(自由国民社,2002)P.100-P.101

飲み屋が入る古い長屋の建物があります。

「ミカド」という屋号だった店。

建物のコーナーの部分に入口があります。

長屋には3つの店が同居していますが、それぞれ趣きがあります。

国際園は、戦後にマーケットの一部として発展した集娼地区でした。国際園は、はじめ国際街と呼ばれ、岐阜市の中心に位置する金(こがね)神社の境内にありました。大宅壮一さんは、「日本の裏街道を行く」*1 の中で、「神社の入口に、公衆便所と並んで”国際街”とネオンで書いたアーチをくぐると、その中はまるで娼家のトンネルであった。」と語っています。昭和31年国際街の移転が決まりましたが、その土地区画は、鉄道(JR)を挟んで金津園(現ソープランド)とは真向かいに位置していました。*2

花園町のあたりの電柱には、「国際」と書かれたプレートがあり、この付近が国際園があった場所だと思われます。

スナック風の建物が並ぶあたり。

玄関部分がタイルで装飾されています。

和風の建物。

【参考文献】

*1 宅壮一:日本の裏街道を行く(文芸春秋新社,1957)

*2 加藤政洋:敗戦と赤線(光文社,2009)P.136-P.142

今回は、有楽町(東京都千代田区)の町並みと風俗を散歩します。

有楽町駅の日比谷口を出て、すぐ左手に折れるとガード下です。頭上をJRの電車が走り抜けます。

敗戦直後、このあたりは、パンパンガール(街娼)のかせぎ場でした。*1

東京に進駐した占領軍は、日比谷の第一生命ビルにGHQを設置し、焼け残った建物は次々と接収されました。有楽町から日劇の周辺には、進駐軍将校や靴みがき少年、浮浪児、パンパンガールなどが街にあふれていました。東京におけるパンパンガールの発祥地はこの有楽町で、「ラク町ガール」とも呼ばれました。*2

パンパンガールは、旧日劇前や数寄屋橋交差点を周辺にも分布していました。

有楽町のガード下は、現在でも、昼なお暗い場所です。

【参考文献】

*1 朝日新聞社会部:有楽町有情(未来社,1981)P.12-P.17

*2 桑原稲敏:戦後史の生き証人たち(伝統と現代社,1982)P.12

仙台駅の北側に、通称X(エックス)橋と呼ばれる橋があります。X橋は、明治22年の鉄道開通で分断された東側の鉄砲町と二十人町、西側の元寺小路と名掛町の二本の通りを一本で結ぶ橋として大正7年に完成しました。正式には宮城野橋といいますが、そう呼ぶ仙台市民はほとんどいないそうです。*1

敗戦直後、仙台にも米軍が進駐し、元の小田原遊郭に米兵用の慰安施設(RAA「特殊施設協会」)が開設されました。まもなくRAAが閉鎖されると、慰安婦たちは、どっと街は出てきて、いわゆるパンパンガール(街娼)となって、X橋の周辺に集まるようになりました。*1*2

平成10年(1998年)、「アエル」(写真中央の構想ビル)の建設によって、付近の様相は一変しました。*1

付近には風俗関連の店も数軒ありましたが、建物は残らず撤去され、開発が進んでいます。

「アエル」の展望台から見たX橋(写真下部)。周辺の開発が進んでいるのがよくわかります。

X橋自体も、都市計画道路の一部として架け替えが予定されていて、完成すれば広瀬通りとほぼ同じ幅員40メートルで仙台東部に達することになります。*1

【参考文献】

*1 小野幹,高橋こうけん:40年前の仙台(無明舎出版,2010)P.42,P.72

*2 熊谷達也:懐郷(新潮社,2008)「X橋にガール」P.242

白浜新地には、当時の料亭か遊廓だったと思われる建物が2軒残っています。

見事な木造建築です。

現在はアパートとして使われているようです。

横から見ると、内部に中庭を有する構造であることが解ります。