浅草の菊屋橋交差点の角に建つ「ニイミ洋食器店」。

屋上の巨大コック像は、圧巻です。

横から見ると、首の後ろ側に枕のような物体がついています。

かっぱ橋道具街の通りに面した店舗では、食器や厨房器具などが販売されています。

浅草の菊屋橋交差点の角に建つ「ニイミ洋食器店」。

屋上の巨大コック像は、圧巻です。

横から見ると、首の後ろ側に枕のような物体がついています。

かっぱ橋道具街の通りに面した店舗では、食器や厨房器具などが販売されています。

合羽橋(かっぱ橋)道具街にある東京美研は、食品サンプルの製造・販売を行っている会社です。

ひと昔前まで、食品サンプルの材質は蝋(ロウ)でしたが、蝋だと、温度差により縮みや変形が起こりやすいため、現在は、塩化ビニール(塩ビ)で制作されています。*1

フルーツのコーナー。

白い大豚。

浅草寺の北側。塀の向こう側(写真左側)には浅草寺の支院が集まっています。

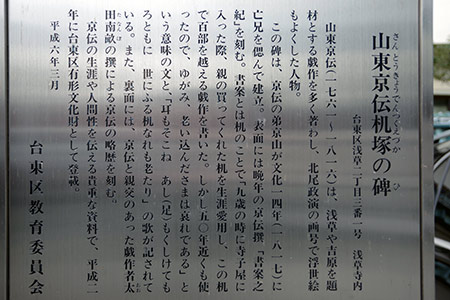

ここに、「山東京伝机塚(さんとうきょうでんつくえづか)の碑」が建っています。

山東京伝(1761.8.15~1816.9.7)は、浅草や吉原を題材とする戯作を多く著しました。この碑は、京伝の弟京山が文化14年(1871)に、建立したものです(案内板より)。

碑の表には、「書案之紀」と刻まれています。「書案」とは、机のことで、京伝は、9歳のときに親が買ってくれた机を生涯愛用しました(案内板より)。

山東京伝は、遊女を妻にするほど遊里に精通し、1784年~91年(天明4~寛政3)の7年間に16種の洒落本を発表しました。

安政元年(1854年)、新門辰五郎の妻女が重病で床に伏したとき、山城国(現、京都府南部)の伏見稲荷に祈願し、その効果あって病気が全快したので、辰五郎は、同2年、伏見から勧請し、被官稲荷を創建しました(案内板より)。

吉原の福来楼、岩井楼の名があります。

吉原の芸者の名でしょうか。*1

「浅草公園待合業組合」寄進の玉垣。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みを散歩します。

浅草地下商店街は、浅草駅の交差点と地下鉄改札口を結ぶ地下街です。※1

浅草やきそば「ふくちゃん」。

ラーメン、やきそば、丼もの。昼間からお酒が飲めます。

ほとんどのお客さんが頼むやきそば。目玉焼のトッピングができます。今回は「2個のせ」でお願いしました。

東村山駅の隣駅の久米川駅の東口に「久米川北口商店街」のゲートがあります。

「憩いの街8店舗」の店名がずらりと記載(9店舗)されていて賑やかな雰囲気です。

矢印の方向に進むと、「楽しい憩いの待」の看板。「待」と書いて「まち」と読むようです。

路地はL字型になっています。

昭和の雰囲気の残るスナック。

西武新宿線久米川駅の東、約1kmのところに大岱稲荷神社があります。

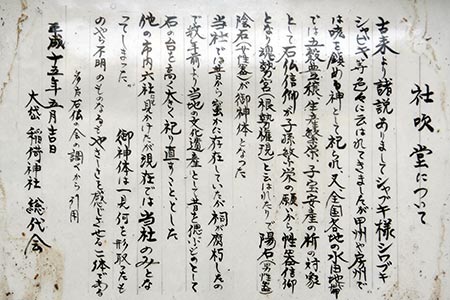

その隣にの祠の手前に、「社吹堂」と名付けられた小さな祠。

「社吹堂」には、2個の石神が安置されています。

五輪塔の頭部をそのままもってきたものではないかとの説もあります。*1

昔から存在していた石仏信仰で、東村山の文化遺産として整備されています(案内板より)。

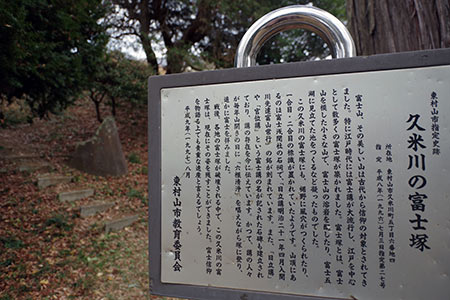

東村山の熊野神社の裏にある富士塚(久米川富士)は、円墳のような形状をしています。

久米川富士は、東村山市の史跡に指定されています。

通常の富士塚は、黒ボクとよばれる富士山の溶岩や自然石で覆われていることが多いのですが、久米川富士で使われている石材は、階段部分の土留め用コンクリート板のみです。

頂上からの眺め。

東村山駅の北側。西武新宿線の踏切の近くに昭和の風情を残す大衆食堂があります。

たけうち食堂。

丼ものから定食まで、メニューは豊富です。

天丼とビールを注文。

どんぶり山盛りのごはんは、食べ応えがあります。

東村山駅西口の交差点付近。

かつて、このあたりには、旅館や飲食店が建ち並ぶ繁華街でした。※1

交差点の先には、映画館(演芸場)の「旭館」、カフェー「武蔵軒」がありました。*1*2

駅前にあった料理店「松月」があったたり*1※1は、現在は駐輪場になっています。

駅の北側。芸者屋「オタマ」があったあたり。*1

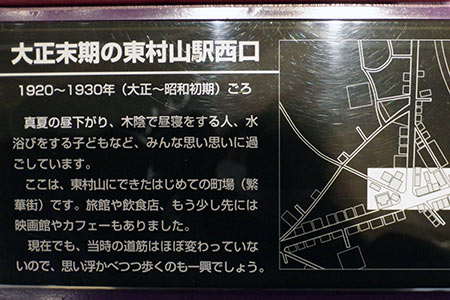

大正末~昭和初期の東村山駅西口

古老の方々からの聞き取りと大日本職業別明…

旭館の周辺(昭和5年ごろ)

演芸場「旭館」は、昭和3年に開館した。

P.24

黄金列車

西武鉄道村山線は糞尿輸送を夜間に行っていた。昭和時代、…

東村山ふるさと歴史館。

大正末期の東村山駅西口のジオラマが展示されています。

駅前には、旅館や飲食店があり、交差点の先には、映画館やカフェーもありました(案内板より)。

駅前の料理店「松月」が見えます。(写真右)

今回は、東村山(東京都東村山市)の町並みを散歩します。

西武新宿線東村山駅東口の駅前。ケヤキの木の隣に志村けんの銅像が建っています。

志村けんさんは、昭和25年東村山市生まれ。東村山市名誉市民です。昭和51年、「8時だョ!全員集合」の人気コーナー「少年少女合唱隊」で「東村山音頭」をアレンジして披露し、「東村山」の地名を全国に知らしめました。*1

令和2年(2020年)3月29日、志村けんさんは、新型コロナウイルスによる肺炎のため亡くなりました。

同年6月市議会の同意を得て東村山市名誉市民の称号が贈られました。*1

「あいーん」のポーズ。

守谷市本町にある石神稲荷神社。石神神社と稲荷神社の2つの祠があります。

石神神社の「根勢社」と書かれた祠。

大小2本の石の男根が安置されています。

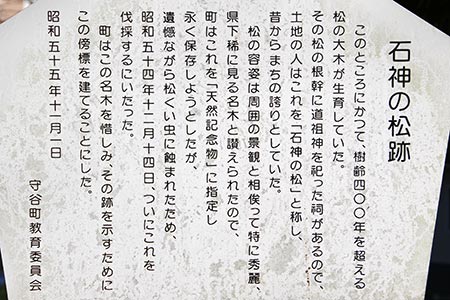

ここには、昔、「石神の松」と呼ばれる名木が生育していました。

東京から守谷へのアクセスは、つくばエクスプレスが便利ですが、守谷駅には、もう一つ、関東鉄道の常総線(下館駅~取手駅)が通っています。

写真の車両は、復刻塗装車両(キハ2401)。昭和40年代~60年代頃に、運行していた2色塗装を施した車両です。*1

1両編成のディーゼル車両ですが、線路は複線です。

隣の南守谷駅に到着。

今回は、守谷(茨城県守谷史)の町並みを散歩します。

守谷駅近くの住宅街にある「自由軒」。

「中華」「洋食」の二刀流です。

メニューの数は中華が多めです。

今回は、洋食のオムライスとビールを注文。

関東鉄道の西取手駅。

駅の隅に、木製消火器が鎮座しています。

赤色が鮮やかです。

改札口からの遠望。

藤代駅近くの谷中交差点の近くにある熊野神社。

大きな台座の上にコンクリート製の男根があります。

先端部分。

小泉市右衛門と刻まれています。

取手駅西口から競輪場へ向かう道の途中。

駐車場。

中国語の看板。「请不要在停车场内上网和吸烟」

(駐車場でのインターネット閲覧や喫煙はご遠慮ください。)

こちらは、日本語の看板です。

取手市台宿の住宅街。

「越後屋」の大看板。

店内に掲げられている暖簾には、「餃子の店」と書かれています。

「餃子2人前定食」とビールを注文。

(餃子2人前定食は、通常メニューにはありません。)

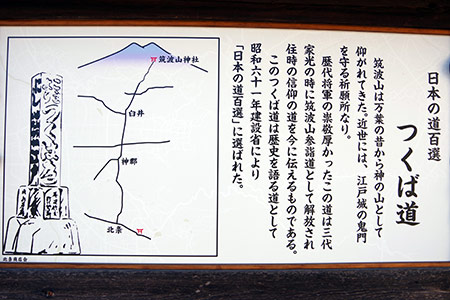

「従是筑波山道」碑※1 の近くの県道沿い。

お食事、結婚式。手打ちそばの看板。

モーテルのような2階建ての商業施設の建物が建っています。

お食事処。

天ぷら蕎麦とビールを注文。

蚕影神社の参道の入口に、一軒の茶店(「春喜屋」)が残っています。*1

戦前までは三軒ほどの茶店があって、三月から五月にかけての代参時期にはかなりの参拝者で賑わいました。*1

土産物の「蚕影羊羹」の看板。

自然湧水。

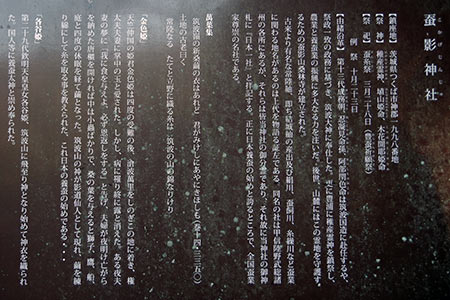

北条から筑波山神社へ向かう「つくば道」の中間点あたりに、蚕影神社の道標がありますが、ここから西へ進んだ山腹に蚕影山神社が鎮座しています。

蚕影山信仰は、養蚕が盛んになった頃から、全国各地に流布されていました。*1

奉納額のほとんどは、大正時代から昭和初期にかけてのものです。

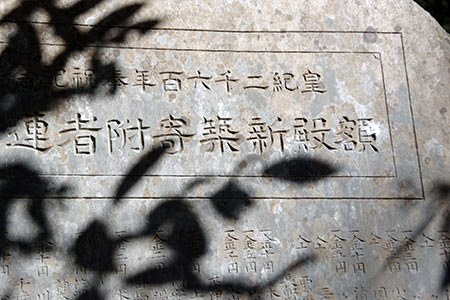

額殿新築寄付者の石碑。寄付者は関東各地や東北地方まで広範囲に及んでいます。

金色姫伝説(病で亡くなった金色姫の遺骸が繭になり、繭から糸を取ることを教えられた)が日本の養蚕の始まりとされています(案内板より)。

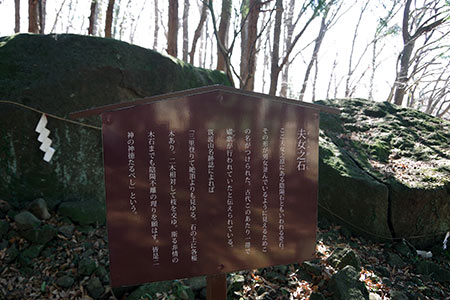

夫女原の歌碑※1の南側に「夫女ヶ石」があります。

矢印の方向に進むと、大きな自然石が2つ。

陰陽石とも言われる奇石で、その形が男女並んでいるようにみえるため「夫女ヶ石」の名が付けられました(案内板より)。

割れ目があるので、こちらが陰石でしょうか。

今回は、筑波(茨城県つくば市)の町並みを散歩します。

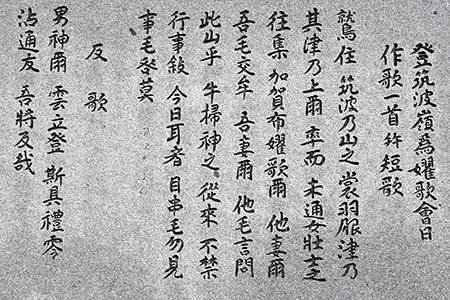

筑波山の麓。筑波ふれあいの里の前に、大きな石碑が建てられています。

当時、常陸の国府の役人であった高橋虫麻呂が筑波山の嬥歌会(かがい)に参加したときに詠んだ歌です(案内板より)。

嬥歌会(かがい)とは、筑波の国の裳羽服津(モハキツ)のほとりに、男も女も誘い合って集まり、歌を掛け合わせて、性の解放におよぶことは、をいい、これは、筑波の山の神がその昔から認めてきた行事だと、詠みあがています。*1

筑波山の嬥歌が行われたモハキツについては、次の5説があるそうです。*1

1.夫女原(ぶじょがはら):旧六所神社の裏山、筑波山神社の南東方8丁余の麓

2.飯名岡(いなおか):筑波町臼井、飯名神社の丘陵

3.蚕影山(こかげやま):筑波町神郡、蚕影山神社の山

4.真壁町羽鳥

5.御幸原(みゆきがはら):男体山と女体山の鞍部

たしかに、ここ夫女原は、多くの男女が集まれそうな広い場所です。

土浦駅西口のバスターミナルに建つ裸婦像。

デッキの上からも見ることができます。

後ろから。

豊かな体格の裸婦像です。

土浦駅前の桜小路の隣の通は、居酒屋やスナック・パブなどが密集する歓楽街です。

ものまね芸人が出演する居酒屋。

パブの看板が乱立しています。

ショータイムを売りにする店。

土浦市中央1丁目の交差点の角にある「保立食堂」は、明治二年、魚問屋と食堂を兼ねて開業したもので、予科練※1 の指定食堂でした。*1

現在は、天ぷら屋ですが、建物の外観は予科練習生が来ていた当時と同じ店構えです。*1

当時、土浦市にはこの保立食堂の他、保長食堂、富久善本店、豊島百貨店食堂、桝屋そば店、吾妻庵等、計7店の予科練指定食堂があり、このうち、現在も残っているのは、土浦市中央にある桝屋そば店、吾妻庵とこの保立食堂の3軒です。*1

天ぷら定食とビールを注文。

「保立食堂」は、明治二年、魚問屋と食堂を兼ねて開業したもので、予科練の指定…

阿見坂上の「さとう衣料品店」前。

道路の角に、「海軍用地」の標識が残っています。*1

中郷東の旧中印刷前の道路沿いにも同様の道路標識が残っています。*1

残念ながら、表面は風化して判読不能です。

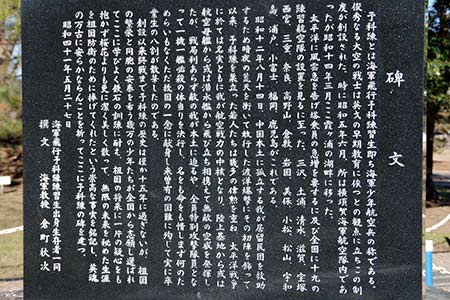

現在、陸上自衛隊土浦駐屯地ある場所は、戦時中、土浦海軍航空隊の本部がありました。*1

その敷地の一角に、予科練の碑(予科練二人像)が建っています。

「予科練」とは「海軍飛行予科練習生」の略称で、戦時中、14才半から17才までの少年を全国から選抜し、搭乗員としての訓練をし、このうち約2万4千人が飛行練習生課程を経て戦地へ赴きました。なかには特別攻撃隊として出撃したものも多く、戦死者は8割の1万9千人にのぼりました。*2

予科練二人像。左側に「七つボタン」の制服姿、右側に飛行服姿の像。

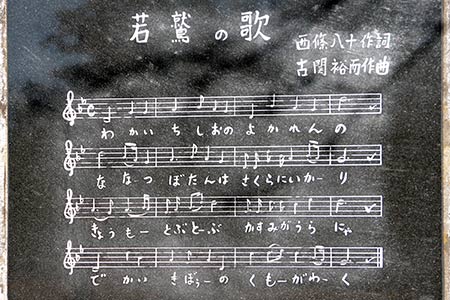

『若鷲の歌』では「七つボタンは桜に錨・・・」と歌われたことから、七つボタンの制服は、当時の少年たちの憧れとなりました。*3

「武蔵屋」※1 のあるY字路の近くの国道沿いに、入口に何の表示もないアーケードがあります。

空き店舗もありますが、いくつかの商店は営業中です。

アーケードの出口に「土浦名店街」の看板がありました。

「土浦名店街」遠望。

モール505(写真左奥)※1 のY字路の角に建つ看板建築。

Y字路の形状に合わせて、建物も三角形です。

独特の形状のパラペットが正面部分に立ち上がっています。

霞ヶ浦名産、うなぎ、しら魚。

今回は、土浦(茨城県土浦市)の町並みを散歩します。

土浦駅前近くにある「モール505」は、つくば万博が開催された昭和60年にオープンした、全長505メートル、三階建てのモール型ショッピングセンターです。*1

もともとこの場所には、川口川という川が流れていたため、ショッピングセンター自体がゆるやかなカーブを描いています。*1

土浦高架道(写真右)と寄り添うようにカーブしていて、不思議な空間になっています。

モールの途中には、505のオブジェが掲げられていて、この部分は通り抜けができるようになっています。

2階、3階は通路になっています。

モールの前面は公園になっています。

水戸市街、南町1丁目の交差点から少し入ったところにある「富士食堂」。

昔ながらの大衆食堂です。

ラーメンから定食まで、幅広いメニュー。

タンメンとビールを注文。はじめに食券を買います。

大工町1丁目にある山口楼は、明治五年の創業の会席料理の老舗です。

明治時代、上市(うわいち)の花街は、大工町を中心に鳥見町、裡新願寺、泉町、裡五軒に散在し、鳥鍋、鰻屋、寿司屋などの飲食店も出現し、盛り場となりました。料亭には「中川楼」「山口楼」などが建っていました。*1*2

明治34年間の水戸案内は、市内の割烹18店を紹介していますが、この割烹18店のうち今も栄えているのは、山口楼のみです。*3

山口楼は、現在では大洗町などにも日本料理店を展開しています。*4

P.33

上市にも芸妓

上市の芸妓屋は、大工町を中心に鳥見町、狸新願寺、泉…

P.286

明治34年間の水戸案内は、市内の割烹18店を紹介。中でも垂楊亭は”水戸…

水戸市街の泉町2丁目に、レトロな建物が残る一画があります。

泉町会館は、昭和30(1955)年に建てられました。*1

1階はワインバーと水戸のおみやげ品を製造・加工できる場所に、2階は市民も使うことができるオープンスペースになっています。*1

泉町会館があった場所には、昭和の初め、水戸市警防団がありました。*2

泉町会館は、昭和30(1955)年に建てられました。1階はワインバーと水戸のおみ…

水戸市に警防団が結成されたのは昭和十四年五月。その後の戦時中の六年間、消防…

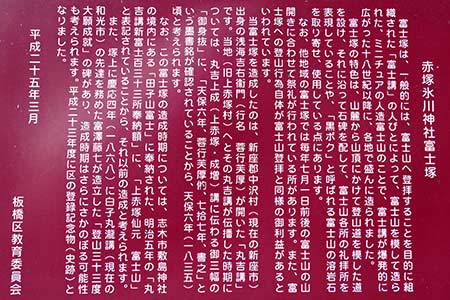

赤塚氷川神社の富士塚は、板橋の文化財一覧に指定されています。*1

この富士塚が造成されたのは、天保六年(1835)頃と考えられているそうです(案内板より)。

山頂からの眺め。

山頂の祠には、大黒様と恵比寿様がまつられています。

地下鉄成増駅の南。成増1丁目の住宅街。

中華料理「奥州軒」。

ビールを頼んだときに出てくる御新香は、小分けされた状態で冷蔵庫に準備されていて、パックのままでていきます。合理的です。

チャーハンを注文。

今回は、成増(東京都板橋区)の町並みを散歩します。

東武東上線成増駅前の「なりますスキップ村商店街」と「すずらん商店街」をつなぐ通りは、飲食店が連なる繁華街です。

和風の料理屋とスナックが入るビル。

スナックやパブが連なります。

通りの奥まったあたり。この先を左へ曲がると「すずらん通り」にでます。

板橋区宮本町にある「駄菓子屋ゲーム博物館」。

平成17年、板橋区の空き店舗活用コンテストに、館長の岸昭仁さんが、「ゲーム博物館」というアイディアで応募。翌年、現在とは別の場所で期間限定オープン。その後の反響もあり、常設の博物館として平成21年に開館しました。*1

店内には、貴重なレトロゲーム機が陳列され、実際に遊ぶことができます。

「新幹線ゲーム」は、昭和50年に東海道新幹線山陽新幹線が東京博多間で全線開通したのをきっかけに誕生しました。投入した10円をレバーで弾き、途中のアウト穴に落とさずに見事ゴールまで導くと「当たり券」が出て好きな駄菓子と交換できました。*2

「ポルル君の旅行」は、関西精機の「ミニドライブ」を縦型にしたもので、1987年に発売されました。走行コースが見やすくなり、設置面積が半分になったことなどが特徴でした。*3

初代「ミニドライブ」が登場したのは、1958年(昭和33)年でした。地面が動いて実際に車が走るという見た目の面白さと、ハンドル操作により実際の前輪の角度が変わるためコースを維持する絶妙な難しさとリアルな挙動が魅力でした。*4

平成17年、板橋区の空き店舗活用コンテストに、著者が「ゲーム博物館」というア…

このゲームは、昭和50年に東海道新幹線山陽新幹線が東京博多間で全線開通したの…

ドライブゲーム機「ポルルくんの旅行」が関西精機製作所から3月下旬発売となっ…

関西精機が生み出した「ミニドライブ」の歴史は思った以上に古い。初代ミニドラ…

仲宿商店街沿いにある中華「かさま」。黄色の大看板の外観に圧倒されます。

「半チャーハンラーメンセット」が人気です。

メニューは豊富です。

チャーハン(大盛)とビールを注文。

仲宿商店街の一角にひっそりと立つ「縁切榎」。

いつ頃からか、この木の下を嫁入り・婿入りの行列が通ると、必ず不縁になるという迷信が生まれていました。縁切り信仰が絶えなかったのは、この榎の樹皮を削って持ち帰り、離縁したくともできない夫に、密かに煎じて飲ませると、不思議と夫の方から離婚話が持ち出されるという信仰にまで発展したからと言われています。*1

敷地内に設置されている自動販売機で絵馬が販売されています。

絵馬には、個人情報が漏洩しないよう目隠しシールを貼ることができます。

近代では「悪縁は切ってくれるが、良縁は結んでくれる」ものとして礼拝の対象となっています。*2

東武東上線大山駅東口を出て、ハッピーロード大山商店街へ入ったすぐ右側に、「すずらん通り」と名付けられた飲食横丁があります。

手前は広く、奥の方へ行くと幅が狭くなっています。

居酒屋、料理屋、スナックなどが連なっています。

横丁をぬけた反対側から。

東武東上線のときわ台駅と上板橋駅の中間あたりの住宅街。

入口の上部には、町中華らしい風情の「慶修」の大看板。

角煮チャーハンとビールを注文。

チャーハン自体も具が多く、チャーシューがたくさん入っていますが、これに、大きめの角煮が3つ添えられています。

裏側は駐車場になっています。

今回は、板橋(東京都板橋区)の町並みを散歩します。

地下鉄仙川駅から東武東上線大山駅へ向かう途中の道路を東へ入ったところ。

住宅街の中にビル7型の銭湯があります。

建物前面部分には、丸窓が並んでいる洋風のデザインです。

建物は、アパートを兼ねています。

つくば駅の北側の天久保1丁目の松見公園の東側。

通称「くいだおれ通り」と呼ばれる歓楽街があります。

パブやクラブが密集しています。

建物の脇の壁。

国道125号線沿いにある定食の泉食堂。

ラーメン、定食、うどん、そば。

座敷でゆっくりとできます。

カツ丼を注文。

筑波神社のすぐそばにある土産物屋の「いしはま」。

スペースシャトルが描かれています。

店内は、南側から日が差し込んで、明るく暖かいです。

店内からの眺めは格別です。

「つくばうどん」とビールを注文。

「つくばうどん」は、つくばの地名に沿い、筑波地鶏(つくね)、くろ野菜、下妻のローズポーク(バラ肉)とレンコン入りうどん(隣市の土浦産)を使用したものです。*1

P.186

1918年の土浦筑波間を結ぶ筑波鉄道の開通により、筑波から土浦まで約5…

明治初年の頃は、つくば道の一の鳥居※1 があったあたりから、道の両脇に土産物屋が並んでいて、つくば郵便局※2 があった門前町の1~3丁目を経て、筑波神社に至りました。現在は、中腹まで道路が通っているので、つくば道は衰退し、土産物屋は、筑波神社周辺に残っているのみです。

土産物屋は、筑波神社(写真右側)の東側に建ち並んでいます。

杉本屋は、「明治初年頃の筑波山門前町」*1 に掲載されており、現存する最古の土産物だと思われます。

最近は、冬季は休業が多いそうです(地元の方の話)。

P.190

fig.2 明治初年頃の筑波山門前町(地図)

筑波山中腹への道路が大きくカーブするあたり※1 から、南の道を下ると、月水石神社の看板があります。

月水石神社には、婦人病の神(イザナギ、イザナミのミコトの第四子イワナガヒメ)が祭られています。

つくば周辺は勿論のこと、他町村からの参詣の女性の姿が多く見られ、その中には筑波町の遊女もいたと言われています。*1

つくば周辺は勿論のこと、他町村からの参詣の女性の姿が多く見られ、その中には筑波町の遊女もいたと言われています。*1

神社の境内に大きな石(ご神体)月水石があり小さな割れ穴から月に一度、赤い水が滴り落ちるといわれ、月水石神社とむかしからいわれてきたそうです。*1

1918年(大正7年)の筑波鉄道の開通により、筑波から土浦まで約50分で行けるようになり、1922年には、つくば駅から標高200mの中腹まで自動車道路が開通しました。さらに、1925年(大正1)4年には、筑波山ケーブルが開通し、筑波山は、東京から気軽に行ける観光地として定着しました。*1

現在では、筑波山中腹へ向かう道路の途中には、ホテルが建ち、マイカーでの観光が定着しているように見えます。

富士山、スカイツリーも見える絶景ホテル。

ホテルの入口。

P.186

1918年の土浦筑波間を結ぶ筑波鉄道の開通により、筑波から土浦まで約5…

今回は、筑波(茨城県つくば市)の町並みを散歩します。

茨城県道14号筑西つくば線から少し入ったあたりは、筑波山への登山口にあたる場所です。

ここには、2つの石碑が建っています。一つは、「茨城百景筑波山」の碑。

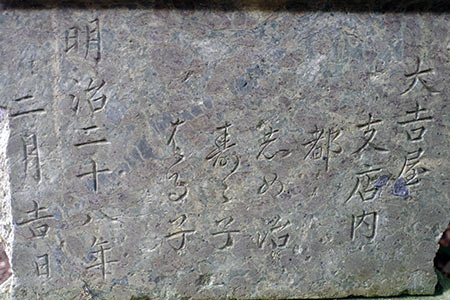

もう一つの石碑は、「従是筑波山道」です。

「明治三十七年二月」とあります。

この頃は、土浦まで電車で行き、人力車あるいは馬車を使用して北条経由で筑波山へ行く方法(従来のつくば道※1)、に加え下館まで電車(現在のJR水戸線)で行き、筑波町へ行く方法、などがありました。*1

「従是筑波山道」は、後者のルートが一般化されつつあることを物語っていると思われます。

P.588

1889(明治22)年には水戸と小山を結ぶ水戸鉄道水戸線(現在のJR水戸…

荒川沖宿の旧道沿い。交番の隣にある天満宮。

天満宮の裏手に遊女の墓があります。*1

空地の一角に、嘉永、寛政、安永と刻まれた約百基ほどの無縁仏が折り重なっています(北側の駐車場より)。*1

郷土史家の山本鉱太郎さんは、「墓は風化し、どれが遊女の墓かついてにわからなかった。」と記しています。*1

P.112

無縁仏となった遊女たち

荒川沖の街道沿いには、茅葺きの旧家が2軒残っています。

荒川沖郵便局の右隣にある佐野家は、現在も茅葺きのままです。*1

鶴町たばこ店。

江戸時代の荒川沖宿は、本陣がなかったせいか遊廓が栄えました。サカモトストアがあった場所には、女郎屋がありました。*1*2

駅前の飲み屋街 ※1 にあるCOFFEE SHOP「ニュ-フジ」。

店内は、昭和を彷彿とさせる雰囲気です。

サンドイッチと紅茶を注文。サンドイッチは「耳有りか耳無しか」を聞かれましたので、「耳有り」を注文。食パン3~4枚はありそうなボリュームです。

お食事・喫茶の他、カラオケ唄い放題。

荒川沖駅西口のすぐ近くに、小さな飲み屋街があります。地元の方の話によると、かつては川が流れていて、ときどき溢れていたそうです。

麻雀「つくば」。

ちょいのみ「宇宙人」など、飲み屋が連なっています。

パブもあります。

今回は、荒川沖(茨城県土浦市)の町並みを散歩します。

JR常磐線の荒川沖駅西口。

白ポストが設定されています。

側面には、「伸びよう伸ばそう青少年」の標語。

駅からの下り階段から目に入る場所に設置されています。

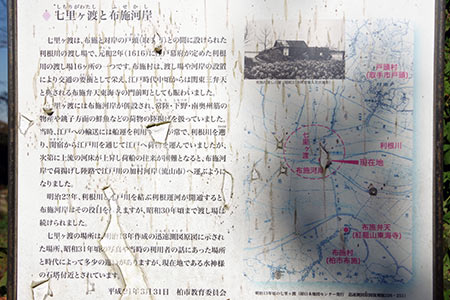

新大利根橋のたもとの土手に「七里ヶ渡跡の碑」が建っています。

実際に渡し場があった場所は、土手を降りたあたりで、こちらにも案内板が建っています。

かつての七里ヶ渡し(しちりがわたし)には、回船問屋や宿、旅人や、若い衆相手の茶店が軒を並べていました。*1

渡し小屋の写真。

関東三弁天の一つに数えられた「布施弁天」。

かつては、石段の両側には深川仲町の粋どころの名がずらりと刻まれていましたが*1、現在は風化したためか、見えなくなっています。

石段の上の石灯籠。

文化九年と読めます。

新吉原の関係者の寄進によるものです。

我孫子駅北口から徒歩15分。

アパート風の看板建築の「曙(アケボノ)食堂」があります。

地元の方々で賑わう大衆食堂です。

大衆食堂でありながら、ホッピーが飲めるのが魅力です。

タンメンを注文。

我孫子宿の脇本陣近くの旧水戸街道沿いに、「角松」という割烹料理屋があります。

長い塀。

ここには、明治43年頃、講道館を興し、東京高等師範の教授でもあった嘉納治五郎がよく訪れました。また、この料理屋の前身の松島屋という宿は、明治天皇も宿泊した由緒ある旅館でした。*1

入口。

今回は、我孫子(千葉県我孫子市)の町並みを散歩します。

我孫子駅は、常磐線の複々線区間にあって、乗降客も多い駅です。

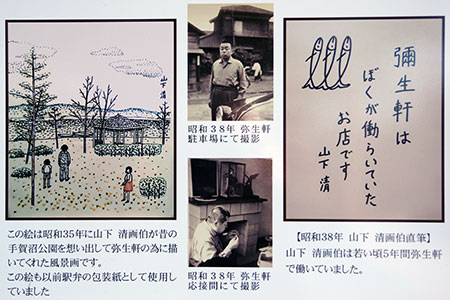

我孫子駅の名物と言えば、「弥生軒」です。

近年、首都圏では「万葉」など駅そばの閉店が相次ぎ、代わりにNREなどJR系列会社のチェーン店が増え、個性が消えつつあります。そのような逆風の中でも昔ながらに頑張っているのが我孫子駅の「弥生軒」です。*1

画家の山下清が働いていたことでも有名です。山下清は、12歳の時、千葉の保護施設「八幡学園」に入園し、指先のリハビリを兼ねた貼り絵で天分を発揮しました。18歳のとき、園を脱走し、放浪するうちに、当時弁当屋だった弥生軒に拾われました。*2

名物の「から揚げそば」(2個のせ)を注文。

から揚げは、駅近くの工場で調理していて、自家製で新鮮なのが売りです。*1

首都圏では駅そばの閉店が相次いでいる。千葉駅では、2017年6月、長く続いた「…

我孫子界隈で一番有名な店が立ち食い蕎麦「弥生軒」である。電車を乗り継いでも…

旧郵便局から先は、つくば道が県道にでる手前の最後の階段です。

奥に「ホテル青木屋」が見えます。

ユースホステル筑波山荘だった建物。*1

昔は、遊廓「なが楼」だったそうです。*2

県道にでる所に建つ「つくば道」の石柱。

P.4

旧郵便局の北側に、ユースホステルの記載。

P.190

fig.2 明治初年頃の筑波山門前町(地図)

「つくば道」沿い建つ筑波山旧郵便局。

洋風のおしゃれな建物です。

旧筑波山郵便局は、昭和14年に建てられました。昭和50年に郵便局を引退、平成20年に筑波大学生らの手によって改修されました(案内板より)。

旧郵便局は、急な石段を登った場所にあります。

つくば道の三叉路を過ぎたあたりから、道の傾斜も増してきます。

通りに面して建つ二階建ての建物。

明治初年の火災で焼失した直後に建てられたもので、建築当初から旅籠として使用されていました。*1

つくば道の年代が古い二階建ての建物は、旅館業を営んでいたものが多いそうです。*1

P.228

大越家住宅は、短冊形の敷地内に通りに面して屋根の平側を向けて建つ…

筑波山神社の「一の鳥居」の近く。つくば道沿いに民家が点在しています。

郵便箱の下に明治牛乳の木製牛乳箱が設置されています。

側面に「ビンは洗ってお返し下さい」の表記のある牛乳箱は、珍しいと思います。

保存状態良好です。

北条の道標※から「つくば道」を進むこと約3km。「一の鳥居」に着きます。

一の鳥居は宝暦9年に造られ、この鳥居から上が神域とされました(案内板より)。

明治時代初期、道の両側には土産物屋などが建ち並んでいました。*1

ふりかえると、北条方面が見下ろせます。

しばらく行くと、「つくば道三叉路」に出会います。右が「つくば道」です。

P.17

筑波山信仰は鎌倉期において形成され、徳川幕府の筑波山神社に対する信…

今回は、筑波(茨城県つくば市)の町並みを散歩します。

つくば市北条の三叉路には、高さ3メートルにも及ぶ大型の道標が建っています。*1

「これより つくは道」。

かつての北条の町が、筑波山の参拝者によって活況を呈した様子を偲ばれます。

道標の台座部分は八角柱の形状で、再建願主 野沢惣兵衛、同 山口武右衛門、同 武井仁右衛門と彫られています。再建願主のメンバーは、いずれも北条における有力商人です。*1

筑波山信仰は鎌倉期において形成され、三代将軍家光のときには、日光東照宮とともに、筑波山知足院が幕府の大鎮守とされました。*1

都営地下鉄西台駅近く。首都高速5号線沿いにある功泉湯。

伝統的な宮造りの銭湯で、風格があります。

入口。

写真奥に見えるのは、都高速5号線。

天祖神社の入口の階段脇に、御嶽塚があります。

御嶽神社。

御嶽塚は、富士塚と同様、祭神などの石碑が配された人造物で、庶民が木曽御嶽を登拝するため組織された講によって造られました。板橋区には、赤塚氷川神社にも御嶽塚があります。*1

頂上からの眺め。

板橋区西台にある天祖神社。

境内の奥に、金網に守られるようにして、男根の形をした石神が鎮座しています。

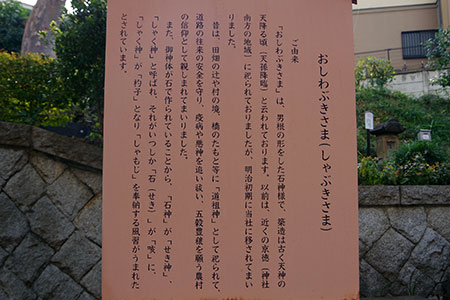

「石神」→「せき神」→「しゃく神」→「杓子神」となり、「しゃもじ」を奉納する風習がうまれました(案内板より)。

睾丸部分が2個の石で表現されていて、リアルです。

東武練馬駅近くには、 「北町アーケード」※1 や「北町楽天地」※2 などの歓楽街がありますが、駅西側の線路沿いにも、飲食店やスナック店が集まった小路があります。

小路の奥。

小路はコの字型になっています(写真右側は東武東上線)。

コの字を回り込んだところ。

今回は、東武練馬(東京都練馬区)の町並みを散歩します。

北町2丁目の商店街にある富士嶽神社の鳥居をくぐると、奥に「下練馬の富士塚」があります。

左側が「下練馬の富士塚(北町浅間神社)」、右側が「富士嶽神社」です。

「下練馬の富士塚」は、練馬区の有形民俗文化財です。

案内板に、「つづら折り道」と書かれている通り、登山道は、何度も折り返しながら頂上へ向かっています。

頂上から眺めは爽快です。

上板橋駅から徒歩10分のところにあるときわ健康温泉。2階部分より上はマンションになっています。

入口は、東側、西側の両側にあります。

広い待合室には、水槽もあります。

銭湯脇の路地。

都営地下鉄線本蓮沼駅から西へ500mほど行くと、首都高速5号線が通る道路に出ます。

銭湯の清水湯。建物前面はリニューアルされていますが、後ろ側は、宮造りの意匠が残されています。

清水湯の煙突。

待合室は広々としていて、ゆったりできます。

板橋区の中台にある延命寺。

南側の駐車場から入って通路を進むと、石塔や菩薩像が並んでいます。

左側(西側)。

小さな祠があります。

祠の中には、ずんぐりしたした形の男根(石神)が安置されています。

残念ながらこの石神は、コンクリート製で、昭和初年に、旭化成の工場のところから移したもので、本来の石神は盗まれて現在のは模造品とのことです。*1

遍照寺※1 の参道の右隣り。緑色のファザードの喫茶「紙風船」。

コンクリート造りの3軒長屋で、隣に黄色のうどん店、赤い肉屋と続きます。喫茶側の側面の壁は緑色に塗られてメルヘンチックな感じがします。

建物角の部分の円柱。

トーストとコーヒーを注文。

板橋区の中板橋商店街。

商店街の中でも老舗の「天麩羅 大黒家」。昔ながらのたたずまいです。

黄色い暖簾。

「えびあなご天丼」とビールを注文。巨大なあなご天には圧倒されます。

今回は、板橋(東京都板橋区)の町並みを散歩します。

仙川から大山へ向かう途中。大きな水道タンクが建っています。

バス停の名も「水道タンク前」。

現在の水道タンクは、昭和47年に廃止した旧配水塔のデザインを引き継ぎ、地域のシンボルとして建て替えたものです。*1

旧配水塔(大谷口配水塔)の造形意匠は、ロマネスク様式です。

ロマネスク様式は、ローマ建築を疑似的に模した様式で、曲線が多く用いられています。配水塔の頂塔部(ドームの上のさらに小さい塔)もロマネスクの特徴で、彩光や通風と装飾の目的で設けられています。*2

旧配水塔では、階段室最上部の窓は同一の形が3つ並んで(「トリフォリウム」と呼ばれる)いました。*2

が、新しい水道タンクでは、機能やコストを重視したためでしょうか。「トリフォリウム」は再現されておらず、全体的にシンプルなデザインになっています。

本事業は、昭和47年に廃止した配水塔跡地に、新たな拠点給水所となる大谷口給…

P.85

大谷口配水塔の造形意匠は、ローマ建築を疑似的に模したロマネスク様…

水戸市の「常陸山橋」バス停※1 の近く。

色褪せが進行した「婦警さんと子供の交通安全人形」が立っています。

開いている穴は、横断旗を入れるためのものだと思いますが、現在はゴミ箱代わりになっています。

婦警さん、正面。

後ろから見ると、子供の頭の部分が左右に割れ、婦警さんの背中に貼りついているように見えます。

水戸市本町から、酒門町へ向かう途中、備前堀に、コンクリートづくりの「常陸山橋」が架かっています。

この橋は、大正初期、横綱常陸山が祖先の墓が、祖先の墓が酒門町にあったので、その縁故からつくったものです。*1

橋には、常陸山のイラストが描かれています。

近くには、「常陸山橋」という名のバス停もあります。

常陸山「ちゃんこ鍋」を発明した人でもあります。

弟子が多くなって一品料理だと手間がかかるので、みんなで丸く囲んで食べられるようにしました。*2

今の浜町から酒門村方面に通ずる備前堀に架設されてあるコンクリートづくりの橋…

P.137

「ちゃんこ」の元祖は、名横綱常陸山

「ちゃんこ…

水戸市泉町3丁目6にある「いづみや食堂」

カレー、めん類、定食など。昔からながらの食堂です。

かつカレーとビールを注文。

ノスタルジックな一軒家のお店です。

泉町二丁目の「中央ビル」の裏手のパーキングの近く※1 にある水雷稲荷神社。

水雷稲荷神社は、青木新地(富田新地)の昔を語る唯一のものです。この稲荷は、はじめ下市の蓮池町(現在の城東四丁目)にあった。明治の豪商・豊田彦一がこの地を買収して富田新地とした際、移したものでした。*1

明治28年奉納の手水石。*1

その頃、裡信願寺辺りにあった芸妓屋の名が刻まれています。*1

その後、富田新地の土地をゆずりうけたのが青木才次郎※1 で、中央ビルの角地の隣にあった青木材木店は、青木康夫さん(青木才次郎の孫)の父親が経営していました。*1

今回は、水戸(茨城県水戸市)の町並みを散歩します。

茨城県庁三の丸庁舎の北側に建つ配水塔は、ゴシック風の装飾が施された建造物です。

水戸市街の低地部分に給水を行うために、1932年(昭和7年)に建設されました。*1

1階入口部分にも装飾があります。

バルコニー部分の張りだしは、まるで、西洋の城郭建築の塔のようです。

内部には、螺旋階段があります。

日立食堂※1 の四つ角の西側。市毛魚店のある通りは、かつて隆盛を誇った芝居小屋の「栄座」があった場所です。*1*2

地元の方の話によると、栄座はこのあたりにあったそうです。

国道6号線より西側、宮田町三丁目と四丁目の各一部分を取り込む栄座を中心とした通称栄町は、庶民の街として、酌婦や女給たちの住む歓楽街、夜の街として、独自の風俗文化圏を形づくりました。栄町は旭町が芸妓の街であったのとは対照的で、ここは酌婦と女給の町でした。日立のカフェの女給が全員総出で歌や踊りの芸をやるのも栄座でした。*3

同じ通りを北側から見たところ。

「日立煎餅」で有名な袋屋煎餅店は、大正時代の創業で、日立の文字入りです。*4

上下左右にツノがあるのは、どこか、日立製作所の亀の甲マークに似ています。

「日立栄座」の記載。

市毛魚店、袋屋煎餅店。

P.169

日立鉱山の発展に伴って形づくられていった日立の花柳界は、大きく分…

大正時代創業以来、80年以上にわたり昔ながらの瓦煎餅を作り続けてきました。…

日立市白銀町2丁目にある日立武道館は、もとは、日立鉱山(現在のJX金属)が従業員や地域住民のために建設した劇場です。*1

共楽館の設計に影響を与えたのは明治44年秋にリフォームを終えたばかりの歌舞伎座でした。正面の千鳥破風に加え、正面左右隅の階段室には、唐破風屋根を載せています。*2

裏に回ると妻壁上部に丸い「ガラリ(換気口)」が見えます。設計者は建築家ではなく鉱山会社の技師だったそうで、その個性(工場建築のよう)が出ています。*2

建築まもない頃(大正8年)の共楽館の写真(案内板より)。

共楽館は、現在では「芝居小屋」と呼ばれあす。芝居小屋は近年は、四国(琴平)の金丸座(日本最古)、小坂町の康楽館(こうらくかん)※1、内子町の内子座のように、地域振興活動の一環として見直されています。

日立鉱山が従業員や地域住民のために建設した大規模な妻入の劇場で、歌舞伎座(…

P.16

共楽館の設計に影響を与えたのは明治44年秋にリフォームを終えたばかり…

大煙突展望台※1 から約2時間。神峰山に到着です。

日立市街と太平洋が見渡せます。

明治43年から昭和27年まで、山頂には、日立鉱山の観測所が置かれ、大煙突の煙の観測をしていました。(「神峰山観測所の由来」案内板より)。

平成5年2月19日、大煙突が倒壊しました。翌年の平成6年9月に、在りし日の台煙突の雄志を刻して記念碑が建立されました(碑文より)。

かつて、日立鉱山の煙害で、この辺り一帯から緑が消え、荒れ果てていたことがありましたが、試行錯誤の末、世界一高い大煙突が建設されました。煙害は激減し、自然環境は少しずつ回復していきました。*1

大煙突の建設は新田次郎の小説『ある町の高い煙突』により、その存在が広く知られるようになりました。※1

現在、煙突は倒壊し、当時の高さの3分の1の高さになっています。

鞍掛山から神峰山へ向かう登山道の途中にある「大煙突展望台」を目指します。

40分ほどで「大煙突展望台」へ到着。

企業と地域住民が共存共栄をめざし、煙害問題の克服と自然環境の回復に取り組んできた歴史が今も大煙突に生き続けています。*1

今回は、常陸(茨城県日立市)の町並みを散歩します。

かみねレジャーランドから鞍掛山へ向かう途中に、「大煙突記念碑」と「新田次郎文学碑」が建っています。

大煙突は、日立市のシンボルです。

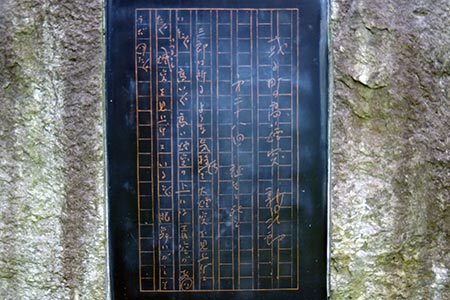

新田次郎文学碑。

「三郎は祈るような気持ちで大煙突を見上げていた。高い、高い煙突の上には青空があった。いつまでも煙突を見上げていると、眩舞いがしそうだった。」

東武練馬駅の南口から細い路地を抜けたところにある喫茶ボタン。石材やステンドグラスが使われている概観は人目を引きます。

昔ながらのレトロな喫茶店です。

昭和感のある店内。

ジャンボオムライスとビールを注文。

北町楽天地の50mくらい東に、大きな電飾看板の「北町アーケード ショッピングセンター」の入口があります。

昼間でも薄暗い感じの商店街です。

商店街の奥の方には、居酒屋やスナックもあります。

商店街はコの字型になっていて、西側にも出入口があります。

今回は、東武練馬(東京都練馬区)の町並みを散歩します。

東武東上線、東武練馬駅前の旧川越街道沿いに、昭和にタイムスリップしたかのような小さな飲み屋横丁があります。

左右に、2階建ての建物が並び、横丁を形成しています。

横丁の上部には左右に支柱がわたされています。

大衆スナック。

鯨ヶ丘の北側。棚倉街道をさらに北へ進んだ馬場町にも商店街が続いています。

事務用品の「たか松」。

南側と西側の2面に装飾があります。

南側の壁面。

常陸太田の鯨ヶ丘の北側の商店街にも、古い商店の建物が残っています。

セーラー万年筆の看板のある文具店。

セーラー万年筆株式会社(本店:広島県呉市)は、1948年(昭和23)、国産初のボールペンを発売しました。*1

重厚感のある木製の切り文字。

セーラーのロゴ。

軍港都市・呉から、将来は自らの製品を船によって輸出したいという念願と、ひとりの提督より多くの「水兵(セーラー)」が大切だとの思想により、「セーラー」と命名されました。*1

「SAILOR」の由来

東二町の商店街にある「昇龍」。支那そばが名物の店です。

パラペット部分には、太陽の意匠が施されています。屋号の「昇龍」にふさわしい看板建築です。

テーブル席と、座敷があります。

チャーシューメンとビールを注文。

板谷坂(ばんやざか)の下り口の脇に、板谷稲荷神社の参道の入口を示す石柱が建っています。

参道を進むと、奥に稲荷神社の鳥居が見えてきます。南側(写真右側)は、切れ落ちた崖になっています。

板屋稲荷神社は、1394から1427年(応永年間)に建立されたもので、佐竹氏累代の氏神です。かつて、芸妓たちは新年の初午にお参りしました。芸妓がいなくなった今では、東町二丁目の氏神様となっています。*1

傍らの石碑には、大雨のたびに何度も繰り返されていた崖の崩壊を防ぐため、明治33年に石垣による大工事が行われた経緯が記されています。

P.90

板屋坂の中間地に板屋稲荷神社がある。かつて芸妓たちは新年の初午にお…

かつての歓楽街だった東三町の広場になっている場所がありますが、このあたりには、芸妓置屋「若小磯」がありました。*1

若小磯は当時全盛で、常に十余人の芸者がいました。*2

東三町と西三町とをつなぐ路地は二つあって、狢(むじな)横丁※1 と呼ばれる通りがその一つで、もう一つは、狸横丁で、曲がりくねった道で西町へ通じ、待合や芸妓置屋が多い所でした。*2

曲がりくねった道の先は、まっすぐな道が西町へ通じています。

西町側から見たところ。

P.88

東三丁目表通りの家並

P.530

大正14年(1925)から昭和10年(1935)頃までの太田町ついて次のよう…

常陸太田の鯨ヶ丘の北側にある若宮八幡宮。

大正時代初期。祭りや祝い事があると、芸妓の出番になっていました。若宮八幡宮の例祭には、山車が出て、芸妓が山車に乗りました。*1

境内の西側に並ぶ玉垣には、「釜萬」※1(東三町の板谷坂のところにあった割烹料亭)や「㐂可久」の名が刻まれています。

割烹「若柳」。※2

玉垣は、新しいものも混在しています。梶山清六は、常陸太田出身の国会議員(元自民党幹事長)です。

P.90

板屋坂の中間地に板屋稲荷神社がある。かつて芸妓たちは新年の初午にお…

JR常陸太田駅の前を水戸方面に向かって南へ約3kmほど。

道路沿いに数本の松の木に囲まれた「都々逸坊扇歌の石像と石碑」がひっそりと立っているのを見つけることができます。*1

都々一坊扇歌は、都々逸節(どどいつぶし)の元祖といわれ、生まれながらの美声と才能を生かして、江戸に出て寄席芸人となり、都々逸節を全国に流行させました。*1

石碑には「磯部田んぼの バラバラ松は 風も吹かぬに 気がもめる」という歌(生まれ故郷の風景を唄ったもの)が書かれています。この歌は都々一坊扇歌が少年時代につくった歌で、当時扇歌が村中を唄い歩き、磯部で流行したと伝えられています。*1

江古田駅北側にある浅間神社。境内の奥に、国の重要有形民俗文化財に指定されている富士塚があります。

富士塚は、高さ約8メートル、直径約30メートル。築かれたのは、天保10年(1839年)で、都内に残る富士塚の中では、規模が大きなものです。*1

富士塚には、毎年7月1日の山開きの日や正月など、限られた日しか登ることができません(案内板より)。

頂上の鳥居。

旭丘1丁目の通り沿い。「そば」の看板。

レトロな店構えの「江戸清」。

そば・うどんの他、丼ものもあります。

天ぷらそばとビールを注文。