本庄市中央に、密教の聖地として知られる普寛霊場があります。

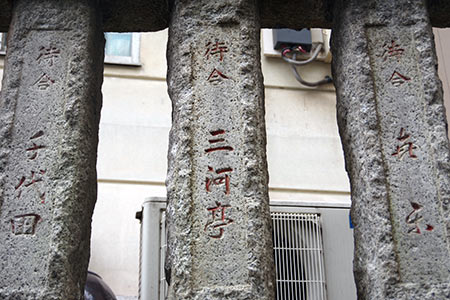

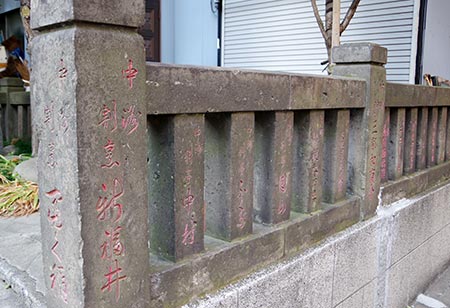

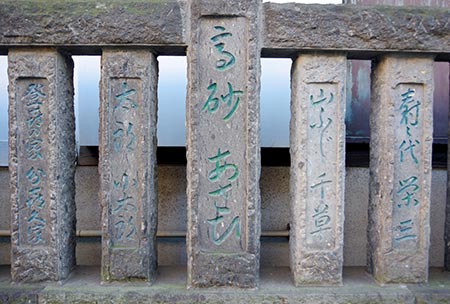

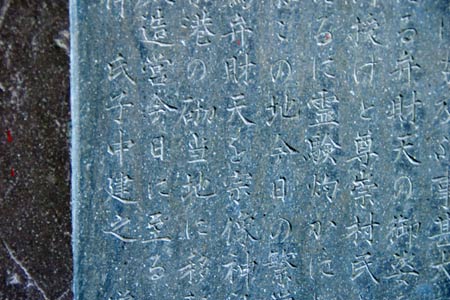

本庄普賢様の玉垣には、江戸の昔から公家や大名に始まり、町火消し、日本橋、築地、神田の市場関係者、吉原遊廓の遊女に至るまで上下の別なく名前が刻まれています。*1

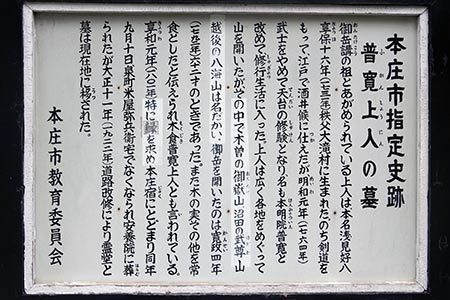

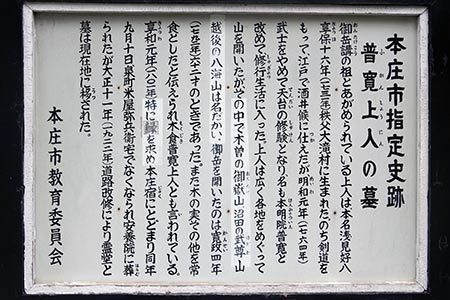

普寛様は、京保16年(1731)に生まれ、享和元年(1801)に本庄の地で亡くなりました。*1

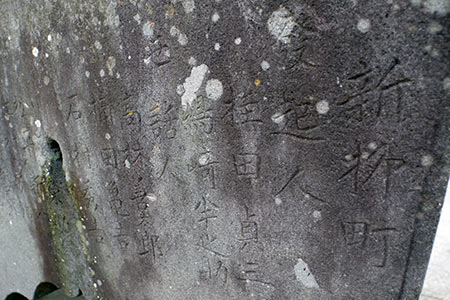

新吉原の楼名が刻まれています。

本庄市中央に、密教の聖地として知られる普寛霊場があります。

本庄普賢様の玉垣には、江戸の昔から公家や大名に始まり、町火消し、日本橋、築地、神田の市場関係者、吉原遊廓の遊女に至るまで上下の別なく名前が刻まれています。*1

普寛様は、京保16年(1731)に生まれ、享和元年(1801)に本庄の地で亡くなりました。*1

新吉原の楼名が刻まれています。

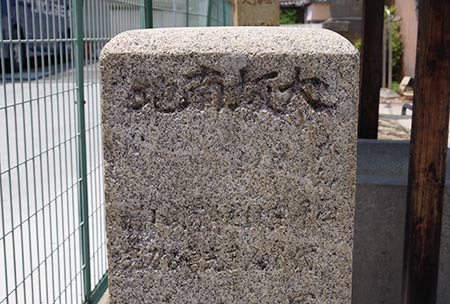

天神町にある玄法院。

入口を入ったところに、手水石が置かれています。

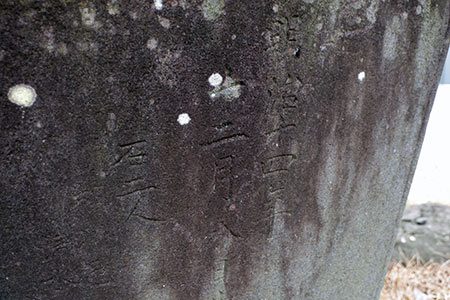

水盤の裏側に「新柳町 発起人」と書かれています。新柳町には、かつて遊廓がありました。新柳町遊廓があった場所は、ここから徒歩3分ぐらいの場所です。

明治3年(1870年)甲府役所からの命令で、旧来の柳町にあった旅籠屋が移り「新柳町遊廓」ができました。*1*2

明治9年、貸座敷制度ができると、遊廓の各業者は庭園などに趣向をこらし、知識人の社交の場としても利用されるようになり、甲府遊廓の隆盛時代となりました。その後、明治40年の大火をきっかけに穴切に移転しました。*1

手水石は、明治14年に奉納されたものです。新柳町の隆盛を感じるものと言えそうです。

若松飲食店街の入口に諏訪神社があります。

大正10年に建てれた玉垣。商店や芸妓家、待合の名が刻まれています。

三河亭は、「三浦繁昌記」*1 に記載のある待合です。

まからぬや洋品店。

今回は、佐原(千葉県佐原市)の町並みを散歩します。

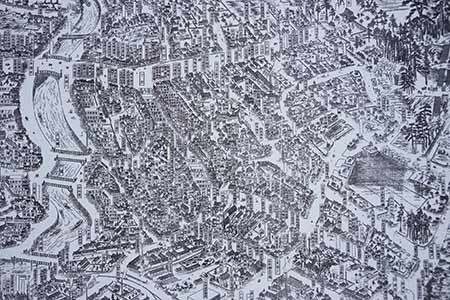

JR成田線、佐原駅前に「昭和初めの佐原の町並み」地図が掲示されています。隣に現在の地図も同じ方角で掲示されているので、解りやすいです。

当時の町並みが鳥瞰図で表されています。

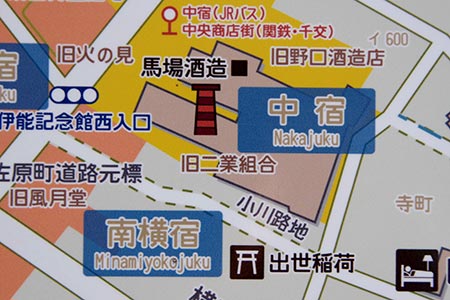

馬場本店酒造の東側に「二業組合」と記されています。

隣の現代版の地図にも、「旧二業組合」の記載

成田市猿山にあるオートパーラシオヤ

千葉県の希少なレトロスポットです。*1

店内には、うどんの自販機やハンバーガーの自販機が設置されています。

ボンカレーの自販機。現在は故障中のようです。

天ぷらうどんとハンバーガーを頂きました。

JR成田線滑河駅前の商店街。

フルヤ牛乳の牛乳箱。

古谷乳業(株)は、昭和20年創業。千葉市に本社を置く乳業メーカーです。*1

ピンクと水色の水玉模様が特徴です。

箱の保存状態は良好です。

成田山新勝寺脇にある弁財堂。

入口を入った塀に、洲崎遊廓の楼名が刻まれています。

こちらも「東京洲崎遊廓」と刻まれています。

船橋市、キャバレー大宮。

JR成田駅東口を出たすぐ北側。権現神社の裏側に高台のような土地があります。そこに石碑が集まった場所があります。

市川八百蔵(やおぞう)、市川高麗蔵(こまぞう)など、歌舞伎役者の名跡が刻まれています。

一番左側には、浅草雷門 三定。※1

石の塀には、楼名など、おびただしい数の名前が刻まれています。

高台の北側。

京成中山駅から約500m。市川市にある中山法華経寺(写真奥に見える五重塔は、国指定重要文化財)。

参道沿いに茶屋の「田中家」があります(写真右手前)。

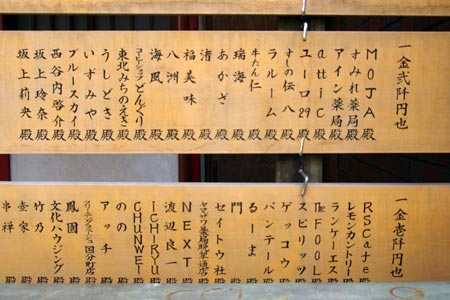

店内に掲げられた板招き(いたまねき)*1

吉原遊廓の楼名。

地元の方の話によると、「板招き」はケヤキの板で作られ、当時(明治時代初期)は文字部分は金粉で装飾されていたそうです。店内には、上野や浅草の料理屋の名が刻まれたものも掛かっています(写真左側の「三定」は、現在も浅草で営業中の老舗)。

京成電鉄大神宮下駅を下車。100mのところにある船橋大神宮。

船橋大神宮は、横浜の廓の業者たちが講をつくって詣でました。*1

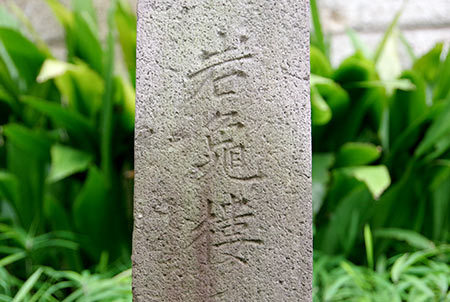

岩亀楼 庄八と彫られた玉垣。

岩亀楼寄進の玉垣が残されています。

西池袋一丁目に、10年以上前に区画整理された後、再開発が進まず駐車場となっている一画があります。

駐車場の脇や隣接するビルの壁面は格好の広告看板の設置場所です。

看板の裏側。

別のビルの広告看板。

浅草橋のJR総武線高架の近く。

江戸時代の創建されたとされる石塚稲荷神社があります。

入口の門柱には、柳橋芸妓組合、料亭組合の名が刻まれています。

料亭の名が刻まれた玉垣。

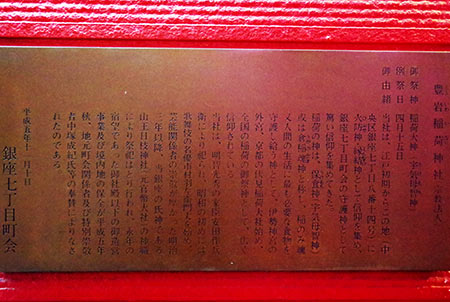

銀座七丁目の豊岩稲荷※1 から煉瓦街時代のI型路地をさらに北へ向かいます。

突如、現れる自動ドア。

自動ドアには「通り抜けできます。」と書かれてあります。ドアを開けて中へ入ると喫茶店の店内に通じていて、その奥にまた自動ドアがあります。

銀座グリーン97のビル内に作られた銀座通りから裏通りに抜ける短いⅠ型路地。写真の左右方向に自動ドアあがあって、豊岩稲荷から続く古いI型路地と交差します。

銀座七丁目に130年以上も前の煉瓦街建設のときにできた、最も銀座らしい路地空間がいまも健在です。*1

この路地は、煉瓦街建設のときにつくられたI型路地で、銀座通りや裏通りに面する通用口として機能し続けてきました。Ⅰ型路地を進むと、朱色に塗られビルの壁のところに豊岩稲荷があります。この稲荷は古くから水商売の人たちの信仰されてきました。*1

お稲荷さん。お供え物の油揚げは豊富です。

江戸時代初期からある稲荷神社です。

銀座三越の屋上。

中央がお堂。左側に石像があります。

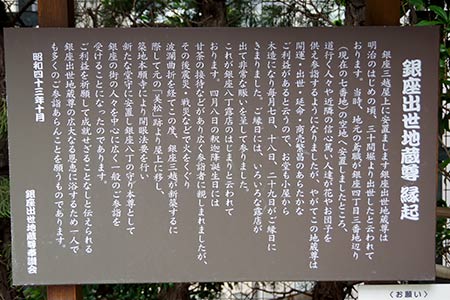

お地蔵さんは、現在の三越の裏手にあたる空地にあって、人々の信仰の対象になっていましたが、戦後になると、お地蔵さんは、キャバレー「美松」※1 の中庭につくられた祠に安置されました。ところが、昭和27年の秋に「美松」が火事に遭い、お地蔵さんは行き場をなくしました。昭和43年になってやっと安住の地を三越屋上に得ることができました。*1

お堂の中には、小さなお地蔵さん。

早稲田通りの馬場口交差点から南へ折れ、階段になっている歩道を上り切ったところにある馬のモニュメント。

馬のモニュメントの先に、国旗掲揚塔が鎮座しています。

諏訪町会国旗掲揚塔。1964年(昭和39年)の東京オリンピック東京大会を記念して建てられたものです、日付は10月24日となっています。

千駄ヶ谷で見かけた国旗掲揚塔※1と同じく、町内会が建てたものです。

国旗掲揚塔から北側。写真左奥が「馬のモニュメント」です。

毎日通り飲食店街の北側の入口。レトロな電飾看板が建っています。

この看板を支えているのは、レトロ電柱。

今では、ほとんど見ることができなくなったレトロ電柱ですが、毎日通り飲食店街の一画には、10本以上残っています。

レトロ電柱のほとんどは、実際の電柱として活躍中です。

北千住駅前の商店街に残る牛乳店の建物。

エンゼルマーク。

古い建物で見かける木製の切文字。

「配給」の右側が欠けていますが、おそらく「配給所」と書かれていたのだと思います。

「牛乳配給事業」は、大正末期から昭和初期にかけて東京市で実施され、牛乳を無償で配給することが特徴でした。*1

JR線小岩駅からは、建物の屋上に設置された多数の看板を見ることができます。

歯抜けになった看板、。

ビルの窓は、駅から見える格好の広告スペースです。※1

駅から見える「アカスリ」と書かれた窓。

京島三丁目は、昔ながらの住宅街です。

物干し台のある木造家屋。

木製の支柱。

スカイツリーと物干し台。

足立区千住3丁目千住本氷川神社。

狛犬

吽像の方には、男根とこう丸と思われる盛り上がり見られます。

阿像の方に同様の隆起はありまあせん。

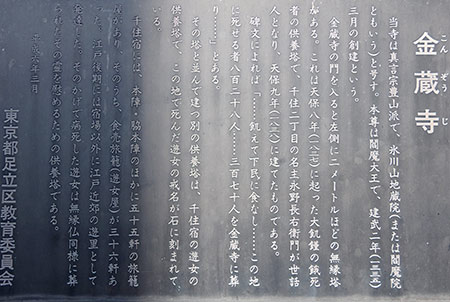

駅西口のすぐ近くには、千住の投げ込み寺と呼ばれる金蔵寺があります。

金蔵寺の創建は建武2年(1335年)です(案内板より)。

金蔵寺の門を入ると左側に2メートルほどの無縁塔があります。これは天保の飢饉の犠牲者のためのもの。その塔と並んで建つ「南無阿弥陀仏」と正面に記された供養塔は、千住宿の遊女の供養塔です。(案内板より)

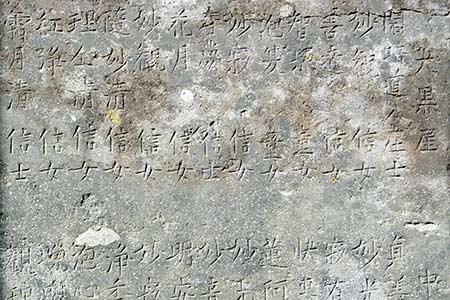

遊女供養墓の台石の四方には遊女の戒名がぎっしり記されています。*1

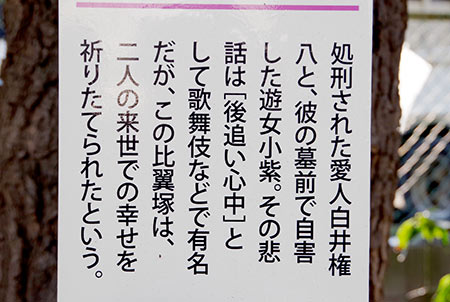

目黒不動尊前にある比翼塚。

江戸情緒「目黒比翼塚」と書かれた看板。

比翼塚は、白井権八と遊女小柴の来世での幸せを祈りたてられたものです。

とんかつ八千代※1 の名が刻まれています。

千住大川町は、荒川近くの細い路地が残る住宅地です。

トタンの建物。

トタン壁に貼られたトタンの張り紙。

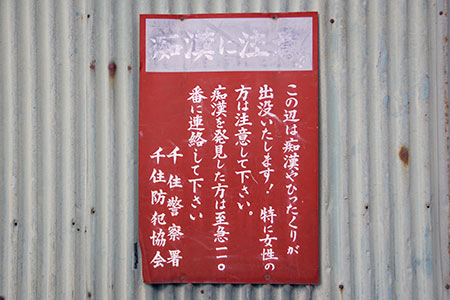

「痴漢に注意」のトタン看板。

かつて千住遊廓があった千住柳町。写真の通りの両脇が遊廓地でした。*1

現在は遊廓時代の面影はありません。

唯一の名残とも言える電柱標識。「廓支」と書かれています。

さて、問題の電柱標識はここからです。古いタイプの標識を見ると「廊支」。これまで幾度となく見てきた※1 廊下の「廊」です。正しい「廓」の表記は、上の写真の1本のみで、他の電柱のほとんどがこの「廊」でした。

1本だけあった、いらがなの「くるわ支」。平仮名表記の廓(くるわ)は、初めて見る事例です。

中野区弥生町(中野新橋を流れる神田川の南側)にある藤神稲荷神社。

石碑には、戦前は、夜店等が出て賑やかだったことが書かれています。

中野新橋三業組合寄進の玉垣。

料亭「とんぼ」、料亭「寿楽」*1 でしょうか。

花街の範囲は本町三丁目の2~11番地までと本町5丁目の2~6番地で、本郷氷川神社手前まででした。*1

本町3-8ー5のカーサアルハムブラマンション脇。

三業組合が信奉した悠池弁天社が建っています。

弁天社。

かつての品川三業地。※1

写真の通りが三業地の中心部で、芸妓屋の清河、菊の家、冨久家、金吉田、福よし、宇田、由多か、米原、料理屋の菊の家、がありました。*1

現在は住宅地となっていて名残はありません。

唯一、電柱に「三業支」と書かれたプレートを確認することができます。

西側の通り。芸妓屋の梅家、春本、田中、新春本、一富士、料理屋のみかど、根岸、新福がありました。*1

写真奥には、品川の高層ビル。

中央区日本橋中洲11−1にある金刀比羅宮。

江戸時代の明和8年(1771)に中流を埋め立て中洲ができ、天明7年(1787)に吉原が火事で焼けた後、ここが遊廓街となり大繁盛しました。*1

中洲の割烹が寄進した玉垣。

芳町芸妓組合。

元明治座社長の新田新作。

大相撲を廃業した力道山は、新田新作に引き取られました。*2

大井町の東小路の飲み屋横丁。横丁でよく見かけるトイレがここにもあります。

綺麗に清掃されたトイレ

公衆トイレではなく、組合員専用だそうです。

水を流してください、と書かれた看板。

西蒲田7丁目にある御園神社。

玉垣に蒲田の地元企業など寄進者の名前が刻まれています。

元東京都知事の石原慎太郎氏。

ホテル王城。

ホテル王城は、当時でも数少なかった回転ベッドを備えた昭和のエロスが色濃く漂う老舗ホテルでした。*1

現在、ホテル王城は、別のホテルに建て替わっています。

蒲田の二業地跡の電柱標識。当時の名残を示す「二業」の名前が確認できます。

手書きの「二業」。

かつての待合が集中していた一画。問題の電柱標識はここにありました。

この一画はすべて「二業」と書かれていますが、1本だけ「二葉」がありました。。おそらく、何かの都合で取り換えたときに誤記が発生したのでしょう。

電柱標識プレートには、遊廓の「廓」を廊下の「廊」と誤記した事例などを見かけることがあります。※1※2

旧吉原遊廓の東側。台東区東浅草2丁目にある春慶院。

ここに、万治高尾の墓があります。

墓には「万治」の文字が確認できます。

高尾太夫は、吉原の代表的名妓で、この名を名乗った遊女は十一人いたともいわれますが、いずれも三浦屋四郎左衛門方の抱え遊女でした。(案内板より)

吉原の江戸町通りの一本隣の通り。

「小便をしないでください」の看板。

五十軒道裏の通りで見かけた鳥居のマーク。

犬が寄ってきそうな電柱です。

国道14号(千葉街道)の鷺沼1丁目の交差点にある樋ノ口弁財天。後ろに見える煙突は銭湯の鷺沼温泉※1 です。

樋ノ口弁財天は、歌手の中村晃子が再建したそうです。中村晃子は、1968年に「虹色の湖」にてレコードデビューし、80万枚を超える大ヒットを記録した地元出身の歌手です。生家もこの近くにあるそうです。

樋ノ口弁財天には、鳥居と祠の他に立派な庭園があります。大きく育った錦鯉が数匹泳いでいます。

周囲は住宅街です。

正岡子規文学碑(お行の松)がある場所にある不動尊。

寄進者の名が刻まれた玉垣。

根岸三業会の名が残っています。

料亭らしき屋号。

鶯谷の元三島神社。

ラブホテル街の中にあります。

神社の玉垣に鶯谷旅館組合の名前があります。

大塚角萬。テレビCM「おおつかあ かどまーん。」を思い出します。

三沢の飲食街「狸小路」。※1

飲食街の中心部を曲がったところに、公衆トイレがあります。

飲み屋街には必須の公衆トイレ。ドアはピンク色です。

綺麗に清掃されたトイレ。

日本橋小網町。現在の首都高速道路の江戸橋JCTの近くには、江戸時代、思案橋がありました。*1

思案橋の近くには、浅草移転前の吉原遊廓(元吉原)があり、この橋の上に立ち、吉原へ行こうか、それとも二丁目の芝居に行こうかと思案したので、思案橋の名がつけられたと云われています。*2

近くには、小網神社があります。

しかし、「思案橋がこの場所にあったというのは誤まりで、正しい思案橋の場所は荒布橋があった場所。」とする論考があります。*3

荒布橋があったのは、現在の小舟町交差点のあたりです。

たしかに、ここからだと現在の人形町交差点までは、一本道です。

人形町の南。日本橋箱崎町のビル街の中に高尾稲荷社があります。

吉原の遊女、高尾大夫の霊を祭っている稲荷神社です。*1

石柱は、掘削の際に土中から掘り出された遺物を転用しているそうです。

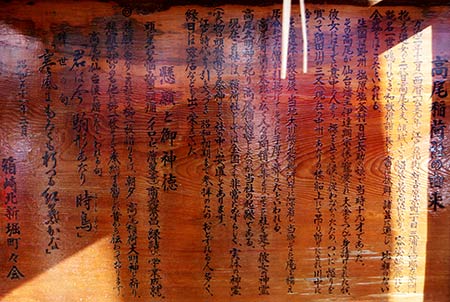

箱崎北新堀町会が設置した縁起。

西仲通り商店街(もんじゃストリート*2)は、日露戦争後の人口に伴い、自然発生的にできたもので、道の真ん中に露店が出ていたのが特徴でした。*1

西仲通り商店街には、2階部分に昔ながらの屋号が残っている「看板建築」商店が残っています。*2※1

一歩路地に入ると、昔ながらの生活空間の雰囲気が残っています。

渡り廊下のある路地。

最近は、開発が進み、周辺は高層マンションが林立しています。

亀戸天神裏。ビルの間の生活用の通路。

人目につきずらい幅の狭い通路です。

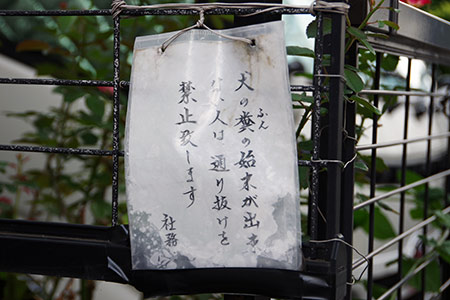

犬の糞禁止の張り紙。

反対側にも同じ張り紙が貼られています。

神田須田町の「肉の万世秋葉原本店」の東隣にある狭小建物。1階に多数の自販機が並んでいます。

珍しいポップコーンの自販機。

中身が不明な怪しげ商品も販売されています。

看板。

神田須田町二丁目の「肉の万世秋葉原本店」の東側の一画。ビルとビルの間に、狭い空間があります。

生活用の通路となっているようです。

長い側溝。

マンションの1階部分を貫通しています。

神田須田町の京浜東北線の「第一柳町橋高架橋」。高架下が倉庫のスペースになっています。

「たばこのむな」の注意書き。

最近は使われなくなりましたが、昔は、たばこを「のむ」という言い方が使われていました。

南隣の「平永町橋高架橋」。こちらは、「禁煙」の注意書きです。

京成電鉄市川真間駅。

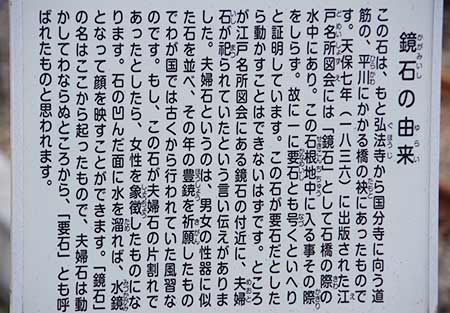

の線路沿いに、鏡石(夫婦石)があります。

案内板の説明によると、わが国では古くから、男女の性器に似た石を並べ、その年の豊穣を祈祷する風習があり、この石は、その男女の性器に似た石、つまり夫婦石の片割れの女性器の方ではないか、ということです。

中央部分が窪んでいます。

町の商店街の四つ角のたばこ屋。

たばこの自販機の上半分のシャッターが開くと有人のたばこ屋さんに変わる仕組みです。

ディスプレイ部分。

芝浦のマーク。

道後温泉駅前にある道後稲荷神社。

百度石。

大阪南地が寄進した玉垣。

南地は、1872年に指定された五花街(曽根崎新地、南地、新町、堀江、松島)の一つで、五花街のうちでも華やかで濃艶な花街でした。*1

他にも、料理屋が寄進した玉垣があります。

多度津は、木製牛乳箱が豊富です。

らくれん牛乳。

縦に2つ。

横に2つ。

沖湛甫南岸にある金刀比羅宮。かつての栄華をしのばせる神社です。*1

右側の像。

小さいですが、男根が刻まれていますので、雄ということでしょうか。

反対側の像には、シンポルらしきものはありません。

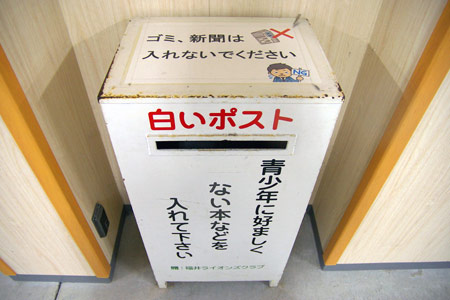

今回は、坂出(香川県坂出市)の町並みを散歩します。

坂出市郷土資料館の建物は、大正8年に建設された坂出商業学校の建物で、大正初期の建築様式をとどめています。*1

資料館前の庭に白ポストが設置されています。駅前に設置されているケースが多い白ポストですが、資料館前の庭に設置されているのは珍しいです。

古新聞、家庭ゴミ等を入れると、刑法「偽計業務妨害罪」若しくは軽犯罪法「不法投棄罪」違反として処罰されます。

丸型ポスト。

高松市御坊町の西福寺近くの道路。歓楽街の中心部からは外れたエリアです。

下からは到底見ることができない場所にそれは有ります。

最上段のビデオ店の看板脇の貼り紙。

18才未満の方の利用はお断りします。青少年の福祉を阻害する行為(淫行等)をした者は、条例により罰せられることがあります。

と書かれています。

通常の位置から眺めると、肉眼で読むことは困難です。;

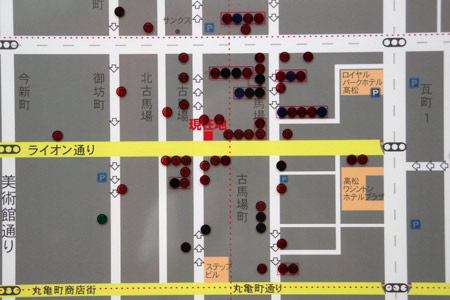

高知の中心街「ライオン通り」と交差する「古馬場通り」。看板が密集しています。

この付近が歓楽街の中心です。

「女学院」の看板。

付近に「女学院」という名の店舗は見当たりません。看板だけが取り残され、“無用看板”となっています。

華下天満宮脇の小路に掲示されている「古天神味の店」の案内図。トイレの場所を教えてくれています。

呑み屋横丁のトイレ。

綺麗に掃除されています。

ドアに貼られた堀北真希さんのシール。虫歯予防ハミガキのCM当時のものです。

多摩モノレール泉体育館駅近くの青柳公園へ向かう道の途中。

「青少年に有害なビラ・チラシお断り」の看板があります。

場所は、閑静な住宅街。

かつて、住宅街や商店街に貼られたピンクビラやチラシに反対する運動や禁止看板の設置が行われましたが*1、立川でも類似の運動があったのだと思われます。

著者(風きよし)が独自の目線で書いた散歩本。

…P.120-P.121

ピンクピラとは、繁華街やラブホテルの電柱や標識柱に貼られて…

都道4号線(青梅街道)と都道7号線(五日市街道)が分岐する東伏見4丁目交差点から、南側の7号線へ入ります。

道路沿いに、伏見ホテルの看板が建っていますが、付近にホテルは見当たりません。

看板に記載された十字のマーク。「この先の十字路を右へ曲がる」ことを示しているようです。

看板の裏側を見ると納得できました。誤って7号線へ入ってしまったドライバー向けの看板のようです。

今回は、東伏見(東京都西東京市)の町並みを散歩します。

西武新宿線東伏見駅北口。この付近は、西東京市が合併する前は、保谷市だった地域です。

ロータリーには、バスが発着します。

ロータリーの向こう側からも見える「ちかん禁止」看板。

重要な部分は、赤文字です。

八丁通り(武蔵の警察署の前の通り)から三鷹駅北口に至る一画は、スナックや飲食店が集まる八丁商和会*1 のエリアで、かつての特飲街があった場所※1 もこのエリアに含まれます。

周囲は、高層マンションや居酒屋チェーンの本社ビルなどが建ち並びます。

駐車場脇に、ひっそりと佇む八丁稲荷。

八丁の名が残る稲荷神社です。

特飲街の女性たちも信仰したのかもしれません。

祇園町のバス停。

バス停の待合わせ用の椅子の隣にちかん注意看板。

赤文字で強調されています。

裏側から。

相浦橋近くにある飯盛神社。鳥居の脇には、狛犬が置かれています。

向かって右側の口を開けた阿(あ)像の狛犬。股間に男根と思われる突起が描かれています。

男根を持つ狛犬は、福岡県行橋市でも見かけたことがあります。※1

はっきりと確認できます。

一方、向かって左側の吽(うん)像(口を閉じている方)の股間には何もありません。

井土ケ谷上町付近の住宅街は、曲がりくねった路地の先に五差路があります。

五差路の角にあるスナック。

スナックの隣は居酒屋です。

五差路の西側部分。

新前橋駅西口を出たところにある公園。

人気の少ない通りです。

犬糞看板とちかん看板。

手作り感のある看板です。

船津町の古い母屋。建物の角に古い自販機が残っています。

現在は、ほとんど見かけられなくなった大型のコスモス自販機。*1

現在は利用されていないようです。

「コスモス」の文字。

船津町の市街で見かけた牛乳箱。上部がラベルで見えませんが、牧成舎牛乳と思われます。

鮮やかな水色です。

神岡牛乳。

新聞受けとして、活躍中です。

主計町事務所前の小路。少し進むと、「暗がり坂」の標柱があります。

暗がり坂は、久保市乙剣宮(くぼいちおとつるぎぐう)から主計町へ通じる小路で、日中も日の当たらない暗い坂道なので、この名で呼ばれています。暗闇坂ともいいます。(標柱の説明文より)

下り口にたっても下り着く先が見えない、変化に富んだ坂です。*1

暗がり坂は、現在は安心して通れる健康な坂となったので、「暗がり坂が明るくなった。」という嘆きも聞かれるそうです。*1

今回は、福井(福井県福井市)の町並みを散歩します。

JR北陸本線福井駅西口前。出入り口の脇に白ポストが設置されています。

赤い文字で「白いポスト」と書かれた下に、小さく「ありがとうございます。」の文字。

JR北陸本線の福井駅の東側に隣接するえちぜん鉄道福井駅。

柱に囲まれるようにして、白ポストが設置されています。

鯖江市旭町2丁目にある弁財天(弁天堂)。

江戸時代中期に鯖江藩ができて、街道沿いの鯖江の町には、武士や用人たちをはじめ人々が集まり、町は栄えました。*1

やがて、清水の湧き出る弁天様の境内には、夜な夜な弁財天のような美しい夜鷹が出没し、賑わいだしました。すると、これは風紀上良くないと、そのわずか東の清水町の外れの今の柳町の一角に通称「弁天」と呼ばれる鯖江の遊女街が造られました。*1

弁財天の前は、「弁天パーク」と名付けられた駐車場のスペースになっています。

本堂。

今回は、鯖江(福井県鯖江市)の町並みを散歩します。JR北陸本線の鯖江駅構内。

ゴミ箱に並んで白ポストが設置されています。

赤文字で「有害図書」。解りやすい表記です。

小さな文字で、「紙くず等は入れないでください」の注意書き。

今回は、大野(福井県大野市)の町並みを散歩します。

福井駅からJR九頭竜線に乗り約1時間。越前大野駅に到着です。木材がふんだんに使われた豪華な駅舎です。

「越前大野」のレトロなプレートの脇に白ポストが置かれています。

白いポスト。

壁と柱に囲まれたスペースに設置されています。

肴町の花街の南端にある初引稲荷神社。玉垣には、花街の関係者の名が刻まれています。

大きな文字で「町子」と刻まれています。

料理屋の屋号が刻まれています。

芸妓屋寄進の玉垣。

戦後の本櫓町丁には、料亭、芸者置屋が六十軒も並び、花柳界の中心町としての面目を保っていましたが、それも徐々に減り、平成不況が廃業に拍車をかけ、面影は薄れました。*1

現在は、隣接する立町のラブホテル街がこの付近にも進出し、新旧が混在した町並みになっています。

本櫓町丁のかつの本材木町側(西側)に、紫稲荷大明神があります。

奉納額。

寄進者のほとんどは、接客業関係です。

【参考文献】

*1 河北新報出版センター:忘れかけの街・仙台(河北新報出版センター,2005)P.36-P.37

松江の新大橋北詰(東本町3丁目)に。

珍しい、お米の自販機があります。

500円札が流通していた時代の自販機です。

お米なので、商品の取り出し口は大型です。

大橋南詰のバス停前。

全国で唯一と思われる黄色い白ポスト。稀に、白でない白ポストを見かけることがありますが、黄色の白ポストは松江だけと思われます。

青少年育成の標語も掲げられています。

上蓋には、「ゴミを入れないでください」の表記。

コインレストランコウランの広い店内の一番奥。

全国で唯一のカーレ自販機(川鉄計量器社製)があります。*1

自販機に貼られている「召し上がり方」には、「本格炊きコシヒカリ米、ご飯にカレーパックの封を切り、かけてお召し上がりください」と書かれています。つまり、

蒸気で温められたご飯が、保温されたレトルトと別々に出てくるようになっています。*1

ただ、残念ながら現在は故障中で、代わりのに対面販売を行っているようです。

カレー自販機の隣には、「天ぷらそば、らーめん」「天ぷらうどん、きつねうどん」の2台の麺類の自販機が並んでいます。

天ぷらそばを注文。

直江駅(出雲市駅の一つ隣)から約200m。国道9号線沿いにあるコインレストラン「コウラン」。

入口を入ると、ティッシュの自販機がお出迎え。

自販機コーナー。

弁当や食料品の自販機、電子レンジなど、充実しています。

上中町の交差点の南側。国道406号線沿いの時計や人形屋の間の路地。

昔の雰囲気が残る路地です。

くの字型に曲がりながら続いています。

木造母屋の前を通りぬけると反対側の道路へ出ます。

今回は、湯田中(長野県下高井郡山ノ内町)の町並みと風俗を散歩します。

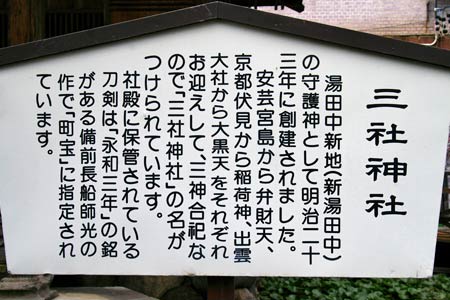

湯田中新地の入口に位置する三社信者は、湯田中新地の守護神です。

祠脇の池の中央の石。

三社神社の西側に湯田中遊廓がありました。*1

【参考文献】

*1 東京交通社:大日本職業別明細図 長野県(東京交通社,1926)

今回は武生(福井県越前市)の町並みと風俗を散歩します。

JR北陸本線の武生駅前に設置されている「愛のポスト」。

箱の上面に書かれている説明を読むと、この箱が白ポストであることがわかります。

箱の中には、成人向け雑誌が投函されていました。

串茶屋には、遊女の共同墓地があります。

300坪に及ぶこの墓地は江戸時代、文化・文政の頃に出来ました。*1

東京南千住の浄閑寺は吉原の菩提寺であったため、境内には三千人の遊女の供養塔があり、また、新宿の投げ込み寺であった成覚寺には子供合埋碑がありますが、ともに合葬したものです。これに対して、串茶屋の遊女の墓は、単独の墓で、全国的に極めて珍しいものです。大小さまざまな女郎墓は、紋所や蓮の花を彫刻されたりした大きく立派なものです。*1

遊女の六地蔵。*1

【参考文献】

川良雄,池田己亥一:遊女の墓(北国出版社,1972)P.125-P.130

今回は、動橋(いぶりばし、石川県加賀市)の町並みと風俗を散歩します。

JR北陸本線の動橋駅は、かつては片山津温泉と山中温泉を結ぶ交通の要所でした。動橋駅の南側を横断する国道8号線は交通量が多い国道として有名です。

国道8号線に面して、かつて、北陸秘宝館がありましたが、現在はパチンコ店になっています。

そのパチンコ店も、国道8号線の拡幅工事のため、現在は閉店しています。

敷地の東側には、「ビデオプラザ北陸」がありました。

氷見市街の丸の内。富山第一銀行氷見支店西側の交差点の角に、小さな公園があります。

ここは、かつて愛宕神社があった場所で、公園の隅には、小さな鳥居が残っています。

「愛宕神社跡」の碑。

この付近は、元「有磯新地」と呼ばた遊廓地で、大正期から昭和10年代にかけて多数の貸座敷や妓楼、料理屋などが軒を列ねて賑わいましたが、昭和13年の氷見町大火により罹災しました。*1

【参考文献】

*1 氷見市立博物館:写真にみる氷見の昔と今(氷見市立博物館,2003)P.30

末広町の飲み屋小路にある高岡牛乳の牛乳箱。

紺色に白文字のデザインです。

側面には、高岡ヨーグルト

郵便受けの下にぶら下げられています。

羽衣遊廓があった一画にある稲荷神社。

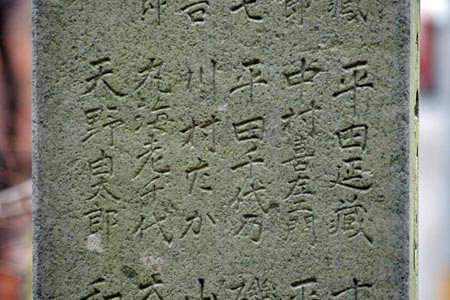

遊廓創立の記念碑に、深島平蔵、八島三𠮷の名が刻まれています。

八島三𠮷さんは、高岡市百姓町の出身で、大阪角力の大関(角力名猫又三吉)に出世し、帰郷後、下川原町の料亭八島屋の主人公となりましたが、大火の後免許となった羽衣遊廓へ移転、イの一番に八島楼を開業しました。

羽衣組合一同。

羽衣遊廓は、明治、大正、昭和の60年にわたり栄えた八島楼をはじめ、古曼、木下、煙草森、松島、米谷、寺西、大丸中八、松野など48軒が大繫昌しましたが、昭和33年の売春防止法施行とともに廃転業しました。

【参考文献】

*1 高岡史談:高岡史話(高岡史談会,1965)P.45

今回は、高岡(富山県高岡市)の町並みと風俗を散歩します。

高岡駅前から北西方向へ延びる大通りは、町の中心部です。

歩道に、白ポストが設置されています。駅前でない場所に設置されているのは、珍しいケースです。

裏側に「白ポスト」の表示。

富山県内では、チューリップがデザインされた白ポストを多く見かけます。

いたち川沿いの遊歩道は、散歩に最適です。

犬の散歩も多いため、あちこちに犬糞看板が立ってします。

犬糞看板は、町内会によってさまざまです。

「厳禁」と2文字だけの看板。

今回は、富山(富山県富山市)の町並みと風俗を散歩します。

いたち川沿いには、遊廓や岡場所が散在していました。岡場所は私娼地で町の出入口や街道沿いに発生し、明治の初めまで、稲荷町、北新町、辰巳町などにありました。稲荷町は、藩庁から「女持旅籠」の免許を持っていたので、岡場所とはいえませんが、平旅籠と町屋が混在していました。*1

稲荷町の中心にある北陸街道から北に入ったところに善久寺があります。

墓地の一番奥まったところに、一基の自然石の供養塔が建っています。表の文字は「蓮の露」と記されています。*1

裏面には、「慶応四年戊辰七月茶屋仲間」と刻まれています。この石碑は、美しい遊女が殿様に見染められて身ごもったが、難産で母子ともに相い果てたので、それを悼んで建てられたものです。*1

【参考文献】

*1 原義三郎,中川達:鼬川の記憶(桂書房,2004)P.266-P.267

三日市の桜町の旧遊廓内にある稲荷神社の琴平社。

境内には狛犬が鎮座しています。

狛犬の台座。「三日市検番組合」と読めます。

昭和十一年の建立です。

朝日町荒川の近く。朝日町が作成したユニークな立小便看板があります。

近くに飲み屋横丁(写真右奥)があるので、立小便をする人がいるのかもしれません。

近くの公衆トイレへ誘導します。

公衆トイレは、ここから100mぐらい先(写真右奥)です。

新天地カフエー街の中心部にある稲荷神社*1 玉垣は、新天地カフエー組合が寄進したものです。

第二千鳥、二葉、高砂、ハトバの屋号が刻まれいます。

大和、三笠、三ツ和、ラッキー。

若松、笹本、スカイ。

浜マーケットの頭上に「TOIRET」の看板。

トイレへは狭い通路を進みます。

同じ形のトイレが二つ。まるで鏡に写したように対峙しています。

天井部分。

磯子の葦名橋近く。かつての磯子の花街の入口にあたる場所に、レトロ電柱が1本だけだけ残っています。

しっかりと建っています。

街路灯として、現在も使用されているようです。

電柱の中央部のプーレート部分。何と書かれていたのでしょうか。

今回は、磯子(神奈川県磯子区)の町並みと風俗を散歩します。 JR根岸駅から東へ約500m。八幡橋近くにある八幡神社。

境内にある大きな石碑。上部に鉄球が載っている奇妙な形のです。

磯子「二業組合」「芸妓組合」の名が刻まれています。

磯子二業組合の組合長の葦名金之助などの名前が刻まれています。

平塚市街を横断する国道一号線。崇善小学校交差点に廃屋の建物があります。

カー用品店の看板とギター教室の看板が残っています。

タレントの小倉優子の看板。

建物の側面には、スナックのような入口。

旧平塚遊廓の東端にある大鷲神社。

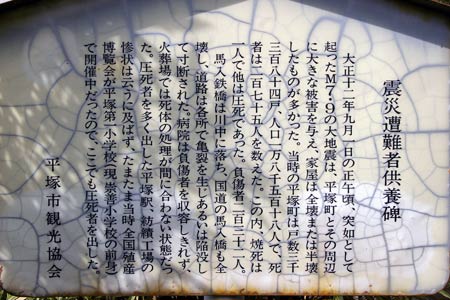

祠の脇に、震災遭難者供養碑があります

大正12年の(1923年)の関東大震災によって、平塚の花柳街、平塚遊廓は全半壊し完全なる家屋はありませんでした。被害を受けた平塚の遊廓は、復興に着手し、震災以後の平塚の妓楼は、福岡楼、新笹楼、相模楼、旭楼、東楼、平田楼、京友楼、金鱗楼、蛭子楼、第一松栄楼、第二松栄楼の11軒で、娼妓は130人が在住していました。*1

震災遭難者供養碑の裏側には、「平塚貸座敷組合一同」と刻まれています。

【参考文献】

今泉義廣:平塚花まち色まち物語(湘泉堂,2007)P. 104-P.105

中泉歴史公園にある公衆トイレ。お洒落な形状です。

清潔感のあるトイレです。

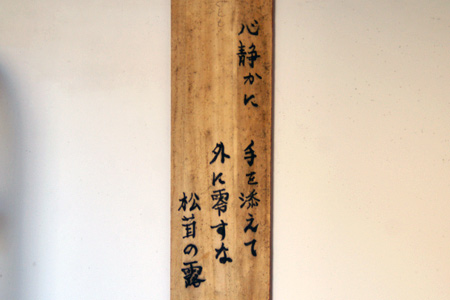

大便器の前に掲げられている標語。心静かに・手を添えて・外に零すな・松茸の露。

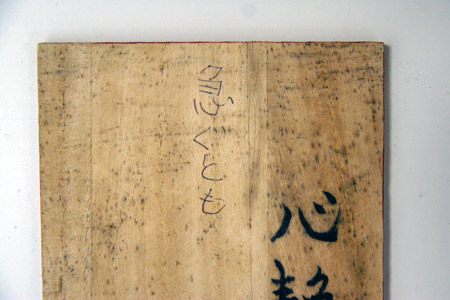

標語の上部に「急ぐとも」の落書き。つなげると、五・七・五・七・七の短歌になります。

急ぐとも・心静かに・手を添えて・外に零すな・松茸の露。

鯵ヶ沢町の白八幡宮。

境内には、さまざまな石碑があります。

「比羅夫石」と称され、阿部比羅夫が腰を掛けて休んだとされます。*1

直径50cmほどのいびつな円型の中央にくぼみがあり、ちょうど女陰のように見えます。*1

【参考文献】

*1 増田公寧:青森県立郷土館研究紀要(2012.3)P.40「青森県における生殖器崇拝資料」

新地町にある稲荷神社。

昭和13年に建てられた石柱。

寄進者に、中村楼の関係者と思われる中村喜左衛門*1 の名があります。

境内からは、かつての遊女町が見渡せます。

【参考文献】

*1 陸奥新報社:写真でみる弘前市70年(陸奥新報社,1959)P.90(新地遊廓街の写真の説明文に「中村喜左衛門氏所蔵」と記されています。)

焼津市中港5丁目にある宗像(むなかた)神社は、弁天という地名の由来となった神社です。当社は天正年間に海上安全のために祀ったのが始まりで、かつての弁天公園のあたりにありました。弁天公園の近くには、有名な料亭があって、客は船遊びに興じました。現在の社殿は、その後の埋め立てが進んだところに移されたもので、脇には平和プールが作られました。*1

宗像神社の社碑。

「神仏分離のため、明治3年に弁財天を宗像神社に改めた」と書かれています。

平和プールがあった場所は社殿の隣(写真の社殿の向こう側)。*2

弁天公園は、現在は港になっている場所(写真奥の方向)にありました。*3

【参考文献】

*1 焼津市史編さん委員会:焼津市史 民俗編(焼津市,2007)P.470-P.471

*2 東海善隣出版社:焼津市(東海善隣出版社,1972)P.68

*3 海上保安庁:焼津港 三崎港(海上保安庁,1957)

妙見市場の公衆トイレ。

河川上に建っています。

男女の別はありません。

小便器は、金隠しが無い代わりに、仕切り板が2枚。全面タイル張りです。