船橋市の海老川沿いの住宅街。このあたりは、道幅の狭い昔ながらの路地が残っています。

立派な門構えの家。

木が生い茂る中に残る「旅館妙泉」の看板。

裏口付近。

船橋市の海老川沿いの住宅街。このあたりは、道幅の狭い昔ながらの路地が残っています。

立派な門構えの家。

木が生い茂る中に残る「旅館妙泉」の看板。

裏口付近。

船橋駅の東(京成大神宮下駅近く)にあるビル銭湯の宮の湯。

片持ちの外階段を持つ3階建てのビルです。

1階に、コインランドリーが併設されています。

宮の湯の煙突。

ホテル「白川郷」(写真左手前)の並びにある三経82ビル。

一見普通のビルに見えますが、アメリカで出版されたポストモダン建築の本の表紙を飾りました。*1

1階には、飲食店が入っています。ビル脇に2階(ホストクラブ)へあがる階段があります。

三経82ビルから北へ約30mにある三経75ビル。頂上部分が特徴的な形状です。

ホストクラブなどの風俗店が入居しています。

歌舞伎町の北側にある新宿「バッティングセンター」。

1978年に開業しました。*1

入口。

長嶋茂雄と思われる絵看板。

最近は、ストレス発散の場として利用されているようです。

今回は、歌舞伎町(東京都新宿区)の町並みを散歩します。

風林会館前に、現在も闇市の風情を残す横丁が残っています。*1※1

最近、「思い出の抜け道」と書かれたゲートができ、整備されたました。

少し奥へ進むと、以前の雰囲気が残っています。

南側の通路。

屋台のような店舗も健在です。

JR総武本線の東千葉駅から、約100m。「東千葉入口」交差点のとろこに、銭湯の喜代の湯があります。千葉市近郊では、数少ないレトロ銭湯です。

入口脇にはコインランドリーが併設されています。

隣接する駐車場からの遠望。

煙突。

千葉市中央区の繁華街。この辺りは、かつて蓮池花街だったところです。

老舗の蕎麦店。

蓮池の提灯が似合います。

名物の箱蕎麦を注文。

3階建ての建物。

前面がピンク色のスナック。アパートのような奥行のある建物です。

上の写真の建物の左側。小さな路地になっています。

栄町の歓楽街の東側の一画。Y字路に沿ってスナックが建ち並んでいます。

3階建ての木造建築。

角を曲がるとさらにスナック店舗が続いています。

建物の間の小路。

栄町の風俗街の中には、無料案内書が点在しています。

旅館の建物。ローマ字で「ryokan」と書かれています。

旅館の建物の裏側。

スナックビルの中の案内所(写真右下)。

今回は、千葉(千葉県千葉市)の町並みを散歩します。

千葉都市モノレール栄町駅(写真左)の階段前に、7階建ての城郭のビル(写真右奥)があります。

1階部分には、石垣のデザイン。

「英国館」は、現在は閉店中です。

玄関付近。

上野、アメ横の中心部のY字路に建つ「アメ横センタービル」。

当時の国鉄が東北、上越の新幹線実施計画に伴って、変電所が移転となり、その空き場所に建設されたものです。*1

地下1階は、アジア各国の食材が並ぶ食品街になっています。

中国語が飛び交う、まるで異国のような場所です。

魚の名前は解りませんが、大きな鯛のような魚が1匹600円で売られていました。

上野四丁目に位置する通称“アメ横”は、上野駅と御徒町駅とを結ぶ高架線下500メートルの商店街とアメ横本通りをはさむ西側商店街の集合体です。*1

朝鮮戦争の頃、米兵がアメ横に横流し物資を持ち込んできたこをきっかけに、昭和32年頃になると、南京虫(腕時計)、ライカ(カメラ)、ロンソン・ライター、パーカー万年筆、すべて、アメ横にいったん入荷されて、それから国内の各地に卸されてから市販されました。*2

その後、アメ横は、“舶来の殿堂”などと看板を掲げて外国製品のメッカとなりました。*2

アメ横は、大量に現金で仕入れ、国内に卸す問屋であると同時に、小売り店でもあるというところに、市価より常に3~4割が安く販売することができました。

今回は、上野(東京都台東区)の町並みを散歩します。

上野の動物園通り脇の細い道を入った奥にあるオオクラ劇場(写真奥は不忍池)。

以前は道路に面した場所※1 にありましたが、現在はこの場所に移転しています。

この日は、午後3時から舞台挨拶が予定されています。

2階の特選劇場はオールナイト(朝4時半まで)営業です。

西池袋に建つロサ会館は、昭和43年に竣工した娯楽ビルです。*1

ロサはスペイン語で「薔薇」という意味です。*1

開業当初、1階にゲームセンター、5階までほぼ飲食店で埋まり、6階と7階に池袋ロサボウルが運営されました。*1

開業当時、四階以下は亀甲型のアルキャストパネルを使用し、ゴールド・シルバー・アイボリー系を主調とし、娯楽センターにふさわしい派手さと豪華さを表現しました。その後、1989年、ロサンゼルスのピンク色の建物に感銘を受けた現社長の伊部季顕が、ピンク色に染めようと発想し、現在に至っています。*1

西池袋一丁目に、10年以上前に区画整理された後、再開発が進まず駐車場となっている一画があります。

駐車場の脇や隣接するビルの壁面は格好の広告看板の設置場所です。

看板の裏側。

別のビルの広告看板。

池袋駅北口前の2階に珈琲「伯爵」が入るビル。

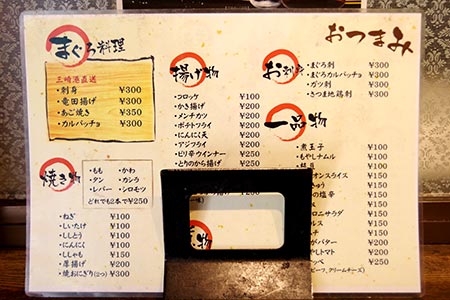

地下1階に24時間営業の居酒屋があります。3杯券、5杯券など、とにかく飲み物が安いのが特徴です。

えだまめ250円など、つまみも安価です。

食券を買って、それにテーブル番号を書いて注文カウンターへ持っていくのがルールです。

ホッピーセットと枝豆、そして、人気メニューのかけそば(200円)を頂きました。

池袋駅北口を出て通り沿いにある地得ビル。

1階にある老舗映画館の「シネロマン池袋」。

都内では数少なくなった、成人映画館です。

映画館の入口。

今回は、池袋(東京都豊島区)の町並みを散歩します。

池袋駅西口広場に広がっていたヤミ市は、徐々に規模を狭めながらも昭和38年まで生き残っていました。昭和38年にマーケットが撤去される前年(昭和37年)に開業した食堂会館「のとや」のビルが現在も残っていあます。(写真左側のビル)*1

翌昭和38年、マーケットは撤去され、食堂会館が西口広場の奥に輝くように建っていました。*1

このあたりに、「食堂会館のとや」の看板が掲げられていました。*1

現在も残る「のとや」の文字。

浅草橋駅北側の路地。閑静な住宅街です。

老舗の女装サロン「エリザベス」。

ビルの外観。

営業中の看板。

浅草橋のJR総武線高架の近く。

江戸時代の創建されたとされる石塚稲荷神社があります。

入口の門柱には、柳橋芸妓組合、料亭組合の名が刻まれています。

料亭の名が刻まれた玉垣。

柳橋の花街跡。現在はビル街になっていて面影はありません。

当時の料亭と思われる建物。

当時の住宅地図には、料亭「宮城」と記されています。

旧料亭の建物は、次々とビルに建て替わっていく中、当時の建物が残っているのは、貴重と言えます。

今回は、浅草橋(東京都台東区)の町並みを散歩します。

隅田川沿い(蔵前橋の西側)に松の木が生えている場所があります。

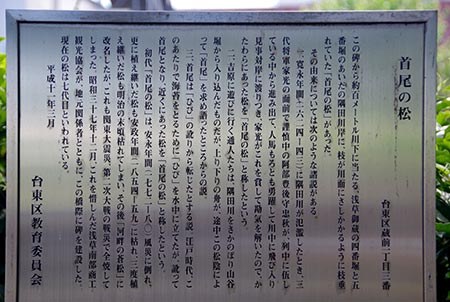

「首尾の松」の碑。

「首尾の松」の由来については、吉原遊廓に遊びに行く通人たちは、隅田川をさかのぼり山谷堀から入り込んだものだが、上り下りの舟が、途中この松陰によって「首尾」を求め語ったところから、という説があります。(案内看板より)

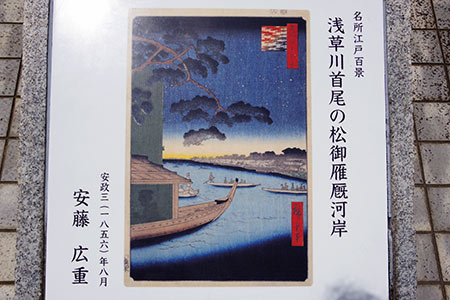

隅田川沿いの名所江戸百景のモニュメントで紹介されている「首尾の松」。

銀座2丁目の並木通りにある細い路地の突き当りに、名店「三州屋銀座店」があります。奥まった場所にあるから昼から呑むには都合がいいそうです。*1

1968年創業の老舗割烹です。*1

名物は鳥豆腐、カキフライなど。*1

店の入口から、路地を振り返ったところ。

かつて、置屋や待合が並ぶ花街だった銀座8丁目の金春通り。近くには、銭湯の金春湯もあります。※1

金春小路(こんぱるこうじ)と書かれた小さな看板。

小路の入口は非常に小さく目立ちません。

かつての花街の路地は、現在はバーやクラグが引き継ぐ夜の街の路地となっています。*1

L字型の路地はさらに奥へ続き、反対側の通りへ出ます。

銀座七丁目の豊岩稲荷※1 から煉瓦街時代のI型路地をさらに北へ向かいます。

突如、現れる自動ドア。

自動ドアには「通り抜けできます。」と書かれてあります。ドアを開けて中へ入ると喫茶店の店内に通じていて、その奥にまた自動ドアがあります。

銀座グリーン97のビル内に作られた銀座通りから裏通りに抜ける短いⅠ型路地。写真の左右方向に自動ドアあがあって、豊岩稲荷から続く古いI型路地と交差します。

銀座七丁目に130年以上も前の煉瓦街建設のときにできた、最も銀座らしい路地空間がいまも健在です。*1

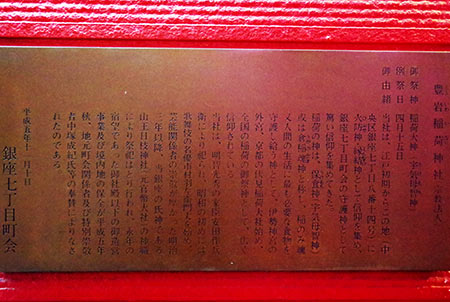

この路地は、煉瓦街建設のときにつくられたI型路地で、銀座通りや裏通りに面する通用口として機能し続けてきました。Ⅰ型路地を進むと、朱色に塗られビルの壁のところに豊岩稲荷があります。この稲荷は古くから水商売の人たちの信仰されてきました。*1

お稲荷さん。お供え物の油揚げは豊富です。

江戸時代初期からある稲荷神社です。

1963年開業の三愛ドリームセンターは、現在も銀座のランドマークとして君臨しています。

2階の喫茶店の窓際席からは、銀座の景色を楽しめます。

3階のビルからは下着姿の女性が交差点を見下ろしています。

2階の喫茶店からの眺める銀座の風景。

銀座三越の屋上。

中央がお堂。左側に石像があります。

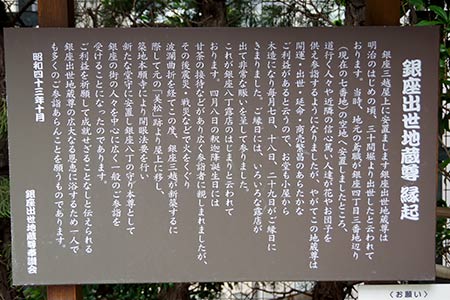

お地蔵さんは、現在の三越の裏手にあたる空地にあって、人々の信仰の対象になっていましたが、戦後になると、お地蔵さんは、キャバレー「美松」※1 の中庭につくられた祠に安置されました。ところが、昭和27年の秋に「美松」が火事に遭い、お地蔵さんは行き場をなくしました。昭和43年になってやっと安住の地を三越屋上に得ることができました。*1

お堂の中には、小さなお地蔵さん。

現在の三越百貨店新館がある場所には、かつて大型キャバレーの「美松」がありました。

昭和15年(1940年)、まだキャバレーという言葉がなかった時代(当時はカフェーと呼ばれていた。)に、大阪で「赤玉」などをやって当てた榎本正・明三兄弟が、女給が何百人もいるような「銀座会館」「美松」などの店をつくり、東京中を席巻しました。*1*2

戦後も1946年に営業を再開し、戦後を象徴する名門キャバレーとなりました。

昭和37年、保証金の高騰を理由に突然閉鎖。その後、三越に売却されました。

今回は、銀座(東京都中央区)の町並みを散歩します。

三原小路近くに今も奇跡的に残る袋小路があります。

明治の終わりころ、この付近には、質商「江島屋」が所有する大規模な土地がありましたが、質商は、農地解放とともに施工された戦後の財産税でことどとく土地を失い、この路地が誕生しました。*1

半世紀ほど時間が巻き戻ったようなゲート状の看板。*1

袋小路になった路地。

2階建ての長屋形式の店舗。周囲のビルとの景観のギャップの大きさには感動します。

東京駅八重洲地下街にあるカレー店。

店内の張り紙によると、今年で開業50周年だそうです。

東京駅で290円は驚愕です。

人気No.1はチキンカツカレーだそうです。

チキンカツカレーを注文。

スプーンは、昔の学校給食ではお馴染みの、先端がフォーク状になっている先割れスプーンです。

大勝軒※1 の向かい側。同じく戦前の建物の「鳥萬」があります。

食料品の店舗だったようです。

鳥萬の文字。

4階建てのように見える3階建て。

日本橋本町一丁目に残る中華料理店の建物。

昭和32年の建築です。

建物の側面。一面が緑色のタイルで覆われています。

鮮やかな青いタイルで装飾された「大勝軒」の文字。

1階部分は洋風の雰囲気です。

八重洲一丁目の繁華街。日本橋花街の雰囲気を受け継ぐ老舗割烹「嶋村」が現在も営業中です。

創業嘉永3年(1850年)の老舗です。

名物の金ぷらなど、昼のランチもあるようです。

年季の入った提灯。

今回は、日本橋(東京都中央区)の町並みを散歩します。

八重洲一丁目の繁華街。1階に赤い看板の中華料理店。

アダルトグッズの看板。

1階の中華料理店と同じ赤い看板です。

TENGAあります。

早稲田通りに面した場所に、かつてビニ本出版社として名を成したグリーン企画の入る雑居ビル「原田ビルマンション」がありました。*1

「原田ビルマンション」は、現在は、成城石井が入る巨大ビルに生まれ変わっていますが、当時の「原田ビルマンション」は、1階はやきとり屋や定食屋がのれんを出す庶民的な雰囲気で、二階に公衆浴場がありました。301号室にグリーン企画がありました。*1

70年代半ば、高田馬場の神田川に近いアパートの一室に創業したエルシー企画は、自販機本「Jam」を出版しました。*1

自販機本は、悪書として扱われ追放運動が行われた地域もありました。※1

グリーン企画は、その後白夜書房に発展。「写真時代」は赤瀬川原平さんの「路上観察学トマソン」などの連載もあり、大ヒットしました。*2

国旗掲揚塔※1 のある通りを南へ進んだ四つ角にある下宿屋の日本館。昭和11年に始まった学生向けの下宿屋です。

玄関。

部屋数は約30室。

穴あきブロック塀の下に、穴あき状に石材を平積みした構造。

早稲田通りの馬場口交差点から南へ折れ、階段になっている歩道を上り切ったところにある馬のモニュメント。

馬のモニュメントの先に、国旗掲揚塔が鎮座しています。

諏訪町会国旗掲揚塔。1964年(昭和39年)の東京オリンピック東京大会を記念して建てられたものです、日付は10月24日となっています。

千駄ヶ谷で見かけた国旗掲揚塔※1と同じく、町内会が建てたものです。

国旗掲揚塔から北側。写真左奥が「馬のモニュメント」です。

早稲田通り沿いにある老舗蕎麦店。ここも2階は学生ローン※1 です。

蕎麦だけでなく、丼ものも充実しています。

店内には早稲田の旗。昭和15年頃まで早慶戦で早稲田が勝つと、商店街に掲げられたそうです。

うな丼セット(980円)と日本酒を注文。

今回は、高田馬場(東京都新宿区)の町並みと風俗を散歩します。

高田馬場は、学生の町です。この町には「学生ローン」と書かれた看板を多くみかけます。

1977年から続く老舗店。

1階が蕎麦屋、2階が学生ローン

電柱の張り紙。

新小岩駅の北。駅前の繁華街からは離れた住宅街に銭湯の千代の湯があります。

シンプルな外観。

レトロな銭湯でありながら、ハイカラな感じの銭湯です。

浴室の背景は、常夏の海をイメージした海岸の絵。天井は、水色、グリーン、肌色の3色模様、と独特の雰囲気です。

コインランドリーが併設。

新小岩駅南口の繁華街は、街全体が碁盤の目のように区画されていて、それぞれの街路が商店街となって南東方向へ続いています。

ルミエール商店街の1本隣の商店街「一番街」もそのうちの一つです。

この通りは、エステが多いです。

さらに南東へ行ったところにもピンク色の看板。

健康マッサージ。

今回は、新小岩(東京都江葛飾区)の町並みを散歩します。

新小岩駅南口から、ルミエール商店街を約500m。かつて赤線があった場所※1 の近くにスナックが密集する一画があります。

通りから細い路地を入ったところにも店が建ち並んでいます。

レトロなスナック。

狭い通路を抜けると入口がありました。

八重洲一丁目の繁華街。

ビルの谷間の木々が生い茂る中に、理容室のサインポールだけが置き去りになっています。

隣は雀荘が密集する路地。※1

現在、1階は喫茶店ですが、以前は理容室だったのかもしれません。

日本橋は、近隣にオフィス街が多いためでしょうか。とにかく雀荘の多さは群を抜いています。

レトロな看板。

空卓/満卓の看板。ホテルのようです。

狭い路地の奥にある麻雀クラブ。

今回は、日本橋(東京都中央区)の町並みと風俗を散歩します。

現在の八重洲一丁目付近は、江戸時代の市街造成期からの古い町並みです。明治維新後は、新時代を代表するような近代諸会社とこれと全く対照的な下町の商店や芸者屋・待合が奇妙に混在する町でした。*1

検番があったあたり。*2

旧花街の南端。「浮舟」は、昭和の初めからある老舗です。*3

日本橋芸者の起源は、安永6年(1777年)、平松町(現高島屋辺り)に芸者がいたことが、「妓者呼子鳥(げいしゃよぶこどり)」に書かれています。*2

京成小岩駅前にある「みなみ通り」。

居酒屋とスナックが4軒。

狭い路地を進みます。

すぐに反対側に抜けます。

JR小岩駅から北へ徒歩約10分。昔ながらの銭湯の吉野湯があります。

南側の駐車場から見た建物。

入口。

脱衣場の格子天井。立派です。

小岩駅裏の商店街の「立ち立呑み処くら」。

大きな看板が目を引きます。

つまみは、100円から350円まで、50円刻みです。

まぐろ刺(300円)とビールを注文(1枚50円のチケットを購入するのがルールです。)。

小岩駅南口の商店街「フラワーロード」を南下し五差路を左に折れます。

電柱には「日活」の文字。

かつて、この場所には、日活の映画館がありました。1968年頃までは、日活の名を冠し、その後はスカラ座と改名しました。

南小岩コミュニティ会館、全景

JR小岩駅の北側の路地。

お城。

昭和レトロなホテルが建ち並んでいます。

ホテルの隣に質屋。※1

今回は、小岩(東京都江戸川区)の町並みを散歩します。

JR小岩駅改札口にある栃錦像。昭和の大横綱です。

右手や両膝の内側あたりは、多くの人に触されて金色に輝いています。

お尻もピカピカです。

乳首も。

千住5丁目にある銭湯の梅の湯(現在は廃業)。

かつては、昭和初期の建築で、外観、脱衣場をほぼ新築時の姿のまま残す貴重な銭湯でした。*1

オゾン浴泉

北側見た建物の外観と煙突。

南側の駐車場から。

毎日通り飲食店街の北側の入口。レトロな電飾看板が建っています。

この看板を支えているのは、レトロ電柱。

今では、ほとんど見ることができなくなったレトロ電柱ですが、毎日通り飲食店街の一画には、10本以上残っています。

レトロ電柱のほとんどは、実際の電柱として活躍中です。

宿場町通り(旧日光街道)をあるいていると右手に、「毎日通り飲食店」の看板が目に入ります。

居酒屋やスナックが連なる小路です。

近隣には高層ビルが建っていますが、奇跡的に昭和の姿を留めています。

小路はL字型になっていて、北側の道路に通じています。

北千住駅前から宿場町通り(旧日光街道)を北へ300mほど進んだあたり。

老舗蕎麦店の「中川屋本店」。

店内には、メニューの張り紙がぎっしり。蕎麦屋なのに、なべ焼きうどんのメニューが目立っています(写真、左側)。

もつ鍋うどんと日本酒を注文。

北千住駅前の商店街に残る牛乳店の建物。

エンゼルマーク。

古い建物で見かける木製の切文字。

「配給」の右側が欠けていますが、おそらく「配給所」と書かれていたのだと思います。

「牛乳配給事業」は、大正末期から昭和初期にかけて東京市で実施され、牛乳を無償で配給することが特徴でした。*1

北千住駅前の商店街。立呑み屋の有名店の隣に、飲食店の看板のある路地の入口があります。

道幅の狭い路地に、店舗が密集しています。

何度も出てくる曲がり角。

スナック。

西小岩の武蔵湯。総武線の車窓からも見える銭湯です。

美しい煙突。

入口にはタイル絵。

最近、内装リニューアルされたらしく、床やロッカーは綺麗で快適です。

廃材置き場。

JR線小岩駅からは、建物の屋上に設置された多数の看板を見ることができます。

歯抜けになった看板、。

ビルの窓は、駅から見える格好の広告スペースです。※1

駅から見える「アカスリ」と書かれた窓。

今回は、小岩(東京都江戸川区)の町並みを散歩します。

小岩駅南口の駅裏の商店街。飲食店の古い建物が連なっています。

JRの高架と商店街に囲まれ、小さな小島のような一画を形成しています。写真は商店街の北端(右側はJR総武線の高架)。

商店街の裏側(JR側)は、時代を感じさせる風景が残っています。

密集している建物の中には、3階建てものもあります。

北千住の駅前商店街※1 に、ひときわ目立つ三階建ての木造家屋。

1階には、多数の張り紙。

3階部分は見晴台のような高い場所にあります。

奇抜なデザインのバーの建物が隣接しています。

北千住駅前の商業ビル※1 はいくつかの棟が連結された構造になっていますが、棟と棟の間の隙間の1階部分が駅側と商店街側を結ぶ通路になっています。

地元の方々の日常的な通路になっているようです。

通路は数か所あります。

ビルの入り口と隣り合わせの通路。黄色で統一されています。

今回は、北千住(東京都足立区)の町並みを散歩します。

北千住駅前に建つ商業ビル。

1階に飲食店や商店、2階と3階は住居部分です。

建物の裏側は商店街になっています。

上を見上げると3階建てであることがわかります。

高田馬場駅前のJR山の手線と西部線に囲まれた飲食街(旧柳小路)※1。

1960年代の頃、この一画の一番奥まったところには、アングラ芝居のバラック小屋がありましたが、その後、浅草千束をおもわせる料亭とバーの街に変身しました。*1

地元の方の話によると、この場所には料理屋の「海の家」*2があって、女性の接客のある店だったそうです。

現在は、1階に「DVD鑑賞」店が入っています。

夜になると、看板に灯りが灯ります。

神田川からみた飲み屋街方面。川と線路に囲まれた一画であることが解ります。

1950年代に特飲街が計画されたこの一画*3※1 は、高田馬場の歴史が凝縮された場所と言えそうです。

高田馬場駅前。JR山手線(写真左)と西武線(写真右)と神田川に囲まれた一画に、小規模な飲み屋街が形成されています。

昭和30年頃の住宅地図*1 を見ると、この一画は、「のみや」「ぜんぶのみや」などと記されています。

昭和37年の駅前再開発※1 の後、数年間は「のみや」が残っていましたが、その後は、写真のような飲食店街兼高層マンションに建て替わり、立体化が進みました。

かつては、柳小路というしゃれた名前がつけられていたこの一画。1960年代までは、スラム街同様のドブ小路だったそうです。*2

話はさらに遡りますが、この一画に昭和25年(1950年)、特飲街を建設しようという話が持ち上がりました。*3

ちょうど大田区の池上の特飲街騒動*4※2と同じ時期に、高田馬場でも同様の騒動があったわけです。

夜の飲み屋街。

高田馬場の繁華街「さかえ通り」を100mほど進んだあたり。南側に細い路地があります。

卓球場の角に建つホテルの電柱看板。

この付近は、小規模なホテル街になっています。

逆方向から。

高田馬場駅の西武新宿線のガード下は、戦後、バラック飲み屋の一群がありました。*1

現在もその名残の飲み屋街が続いています。

3階建ての建物。

戦後の住宅地図*2 によると、神田川近くまで建物が続いていました。

今回は、高田馬場(東京都新宿区)の町並みを散歩します。

高田馬場の駅付近は、戦後急増したバラック建ての老朽家屋が密集していましたが、昭和37年、駅前再開発が始まり、駅前広場の中央に女神の像が設置されました。*1

完成当時は、周囲に噴流水が設けられたそうです。*1

再開発の経緯を記す碑が建てられています。

京島三丁目は、昔ながらの住宅街です。

物干し台のある木造家屋。

木製の支柱。

スカイツリーと物干し台。

京成曳舟駅の南側。京島西公園の隣の交差点の角に、雰囲気のいい蕎麦屋さんがあります。

レトロな佇まいです。

蕎麦、丼が中心です。

かつ丼とビールを注文。

旧赤線街「鳩の街」*1 の北端あたり。

青の円柱の建物が残っています。

1階から2階へ突き抜ける円柱。

青一色で統一されています。

数年前までは、いくつか当時の建物*1 が残っていた通り。

多くの建物が消失する中、こちらの建物は当時のままで残っています。

黄緑色を基調とした窓の廻りの装飾。

現在も鮮やかなタイルの装飾。

今回は、鳩の街(東京都墨田区)の町並みを散歩します。

入口のシャッターには、富士山の絵。

お湯は木材で沸かしているようです。

煙突。

向嶋墨堤組合のある見番通り沿いにある老舗喫茶店の「マリーナ」。

ランチタイムはマリーナ丼がオススメだそうです。

レトロな店内。

オムライスを注文。

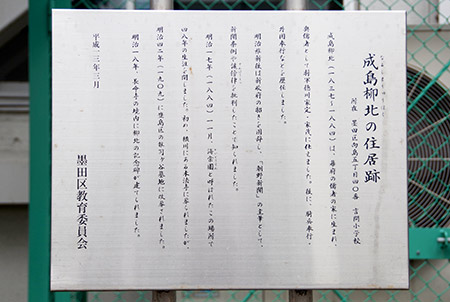

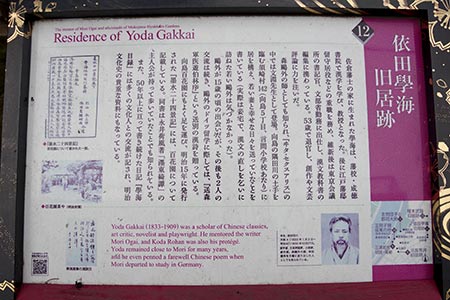

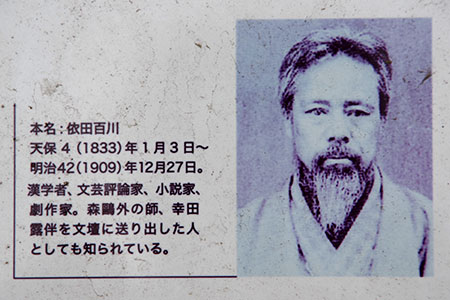

言問小学校前の通りに、成島柳北と依田学海の住居跡の案内板があります。

成島柳北(なるしまりゅほく)は、1859年(安政6年)に、「柳橋新誌」を執筆、柳橋(現在の台東区)の花柳界の変遷を描きました。

依田学海は、森鴎外の小説「ヰタ・セクスアリス」に登場する文淵先生のモデルです。

「ヰタ・セクスアリス」では、若い妾と幸せな日々と送っていたことが描かれています。*1

料亭「花の里」(墨田公園少年野球場近く)の西隣に、周囲は開発が進むなか、木造家屋が奇跡的に残る一画があります。

狭い、曲がりくねった路地が続いています。

かつては、料理屋や旅館でした。

貴重な木造建築です。

向嶋墨堤組合*1 の南側。

待合の建物が当時のままで残っています。

待合らしい細工が施されています。

塀の腰廻り部分に木材を配しています。

向島見番の前の通り。

交差点の角にある古い木造家屋は菓子の「いりむら」です。*1

その隣。料亭「波むら」との間に、待合「桝の家」の建物が残っています。(写真左側)

玄関。

待合だった頃の風情が残っています。

向島を代表する老舗料亭の「入舟」。

昭和20年創業。建物は50年前に建てられたものです。*1

通用口。

料亭きよし。

昭和24年開業の老舗料亭です。*2

老舗料亭です。

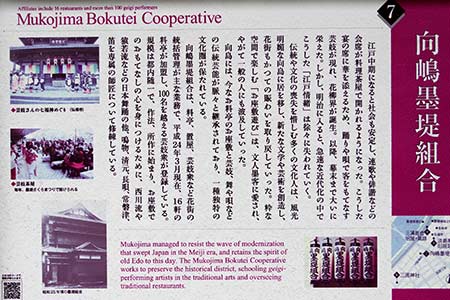

今回は、向島(東京都墨田区)の町並みを散歩します。

墨田区向島2丁目にある向嶋墨堤組合。

前の通りは、「見番通り」と呼ばれています。

向島は、江戸の時代から「花街」(料亭街)として栄えた街です。*1

東京から遠出で遊びにくる客の座敷に招ばれ、向島芸妓は生まれました。*2

今なお料亭の伝統芸能が脈々と継承されています。

足立区千住3丁目千住本氷川神社。

狛犬

吽像の方には、男根とこう丸と思われる盛り上がり見られます。

阿像の方に同様の隆起はありまあせん。

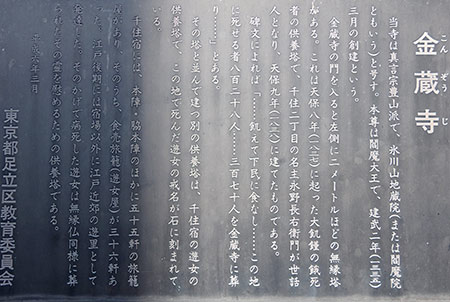

駅西口のすぐ近くには、千住の投げ込み寺と呼ばれる金蔵寺があります。

金蔵寺の創建は建武2年(1335年)です(案内板より)。

金蔵寺の門を入ると左側に2メートルほどの無縁塔があります。これは天保の飢饉の犠牲者のためのもの。その塔と並んで建つ「南無阿弥陀仏」と正面に記された供養塔は、千住宿の遊女の供養塔です。(案内板より)

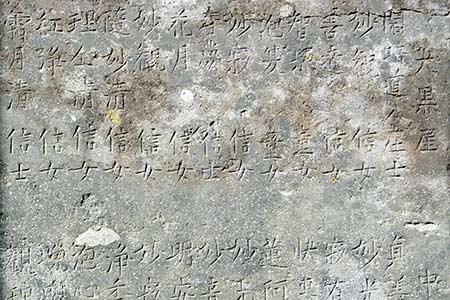

遊女供養墓の台石の四方には遊女の戒名がぎっしり記されています。*1

千住宿の史跡、市郎兵衛本陣跡近く。

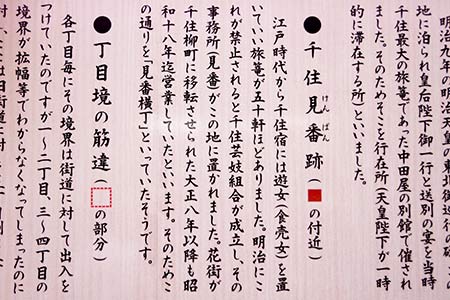

本陣跡の近くに、千住見番がありました。

見番の玄関には「千住芸妓組合千住支部」「全国芸妓組合千住支部」といった看板が掲げられていました。*1

明治時代、千住芸妓組合が成立し、その事務所(見番)がこの地に置かれ、花街が千住柳町に移転した大正8年以降も昭和18まで営業していました。この通りを見番横丁といっていました(説明文)。

見番があったあたり。

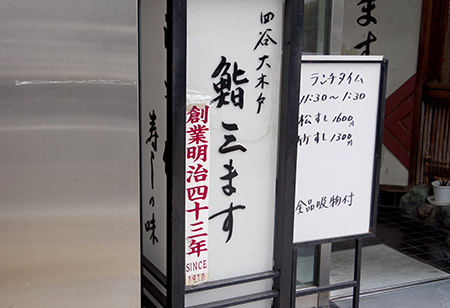

四谷大木戸跡の近くの新宿通り沿い。

老舗寿司店の「三ます」。

創業は、明治43年(1910年)です。

握り寿司(竹すし)と日本酒(菊正宗)を注文、

今回は、新宿大木戸の町並みを散歩します。

明治時代、内藤新宿と呼ばれていた頃、現在の新宿一丁目交差点から西側は、新宿遊廓があった場所で、街道の両脇には妓楼が建ち並んでいました。*1

新宿一丁目交差点南側は、新宿御苑大木戸門です。

逆方向から見たところ。ここから約100m先に、史蹟「四谷大木戸跡」があります。

地下鉄新宿御苑駅近く。

この付近にも妓楼が建ち並んでいました。*1(写真右は秋葉神社。)

浅草の国際通り沿い。

韓国焼肉&エステの看板。韓国といえば、焼肉とエステですが、同じビルの中で両方を味わうことができるようです。

健康マッサージの看板。看板だけが残されていて、店舗は無い模様です。

火花。

浅草の国際通り沿いにある「食堂筑波」。2階部分の大看板に大きく「食堂筑波」と書かれているので、すぐに発見できます。

手作り感のある暖簾。

昭和レトロな雰囲気です。

カレーライス(この店の自慢メニューです。)とビールを注文。

猿之助横町の西側(国際通りに近いあたり)は、スナックが密集するエリアです。

長屋風の建物のスナック。

レトロな外観。

酒処まり。

猿之助横町は、昭和の初期までは、芸妓・待合が集まる一画でした。*1

料理屋らしき建物。

国際通り近くにある和風の建物。

ヘルストロンの路地※1 の1本隣り(西側)の風情のある路地。

「猿之助横町」の碑※1 のある通りを西へ向かい、1本目の路地を入ったところ。「ヘルストロン」の看板があります。

昔懐かしい、麻雀喫茶、テレビゲーム。

昭和の初期、この通りは芸妓置屋や料理屋が密集する場所でした。*1

スナックマリ子

言問通りから千束通りに入ったところ。この道をまっすぐいくと旧吉原遊廓です。

左側に、「猿之助横町」としるした碑がたっています。

このあたりは、明治から大正にかけては私娼街でした。*1*2

電柱のプレートにも「猿之助」。

浅草の浅草寺の東隣にある旅館「一富士」。

落ち着いた佇まいの和風旅館です。

白い塀に、一富士の看板。

一富士旅館。

今回は、浅草(東京都台東区)の町並みを散歩します。

花街があった浅草三丁目の東側のはずれ。このあたりまでくると、店舗はまばらになります。

昭和26年の火災保険地図*1 によると、この場所に「浅草ニュートルコ」の記載があります。

トルコ風呂と言えば、昭和26年に銀座に開業した「東京温泉」が第1号というのが、定説となっています。※1

これと、時を同じくして、浅草にも開業していたようです。

隣の歯科医院は、当時も同じ場所にありました。*1

現在は、マンションが建っています。

西五反田の住宅街。写真の左手は小学校の運動場です。

見事な破風の屋根の外観。大型の建物です。内部は天井が高く開放感があります。風呂桶が木製であることも魅力の一つです。

昔ながらの銭湯です。

短く太い煙突。

五反田駅前のL字型の路地。※1

昭和25年創業の老舗洋食レストランです。*1

飲食店が建ち並ぶ路地に建つ蔦の絡まる建物。

建物の1階部分はレンガ造り。

ハヤシライスを注文。デミグラスソースの有名店だけあって、味は絶品です。

五反田の有楽街には、多数の案内所が密集しています。

ピンク色の大型看板。

昼間から営業しています。

自販機にも風俗案内所の文字。

五反田の歓楽街「遊楽街」の中で、唯一、通りの名が付けられている「一番街」。

1951年の住宅地図を見ると、飲食店や風俗店が道の両脇に連ねっており、この頃から歓楽街の中心街だったようです。

現在も飲食店が建ち並び、昼間の時間帯から人通りの多い通りです。

通りの北側の風俗店。

五反駅東口の遊楽街は、昭和の初期から続く歓楽街です。

ビル化が進む歓楽街の中に、昭和の頃と思われる建物が残っています。

1951年の住宅地図*1 には、「グランドパレス」という屋号が記されています。

入口の部分は、現在は自販機コーナーになっています。

当時の豪華さが感じられる2階部分の意匠。