最近、事件で報道された「海喜館」。

五反田三業の面影を唯一残す旅館の建物です。10年前は、入口も開放されていて、「海喜館」の看板もありました※1 が、現在、入口は閉鎖され、看板も取り外されました。

建物は、老朽化が進んでいます。

建物の周囲はシートで囲われています。

目黒川の対岸から。

最近、事件で報道された「海喜館」。

五反田三業の面影を唯一残す旅館の建物です。10年前は、入口も開放されていて、「海喜館」の看板もありました※1 が、現在、入口は閉鎖され、看板も取り外されました。

建物は、老朽化が進んでいます。

建物の周囲はシートで囲われています。

目黒川の対岸から。

五反田花柳界は、三業組合と呼ばれていたた当時までは、盛んであったが、戦後は売春防止法の制定によって、「待合い」に於ける売春の取り締まりと共に、「待合い制度」が廃止され、二業組合に衰退の一途をたどりました。*1

待合が密集していた通り。

現在は、マンションが建ち並ぶ町並みとなっており、花街の名残はありません。

一本南側の通り。この通りにも両側に待合が建ち並んでいました。

目黒不動尊の南側に、風情のある店舗が連なる「目黒不動商店街」があります。

店舗の前には、懐かしい遊具が設置されています。

郵便バイク。

黄色の新幹線(ドクターイエロー)。

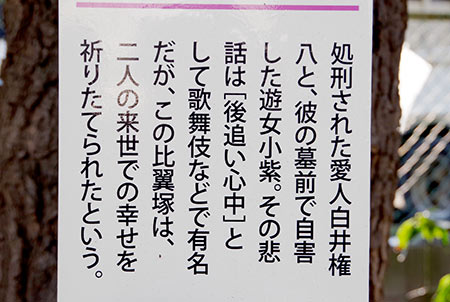

目黒不動尊前にある比翼塚。

江戸情緒「目黒比翼塚」と書かれた看板。

比翼塚は、白井権八と遊女小柴の来世での幸せを祈りたてられたものです。

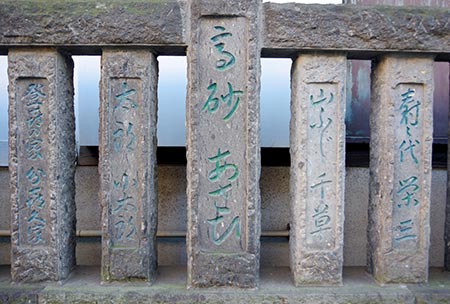

とんかつ八千代※1 の名が刻まれています。

目黒不動の門前には、関東大震災直後、隣接町村の目覚ましい発展に伴い、花街ができました。主な料理屋は、「角伊勢」と「大国家」で、その他は、待合形式の家がありました。*1

現在の商店街に見番がありました。*2

見番脇の路地を下ったところ。「ちとせ」「一力」がありました。*1

大国家があったあたり。*2

目黒園があったあたり。*2

今回は、目黒(東京都目黒区)の町並みを散歩します。

目黒不動尊へと向かうゆるやかな坂道の途中。狭小の商業ビルが建っています。

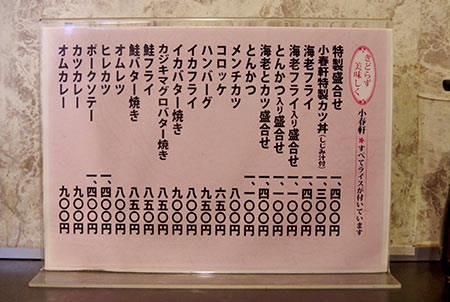

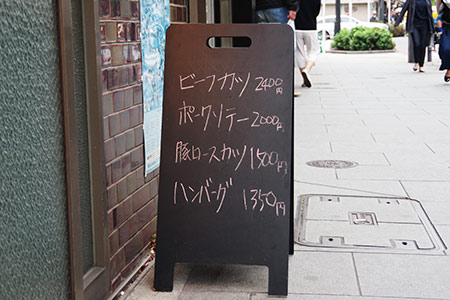

老舗の「とんかつ八千代」。

風情のある落ち着いた店内。

かつ丼を頂きました。

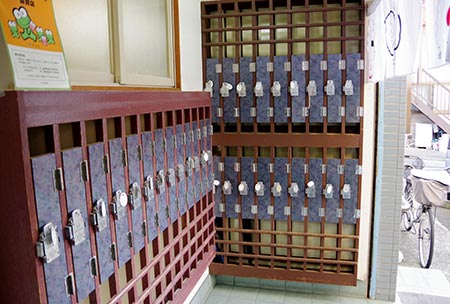

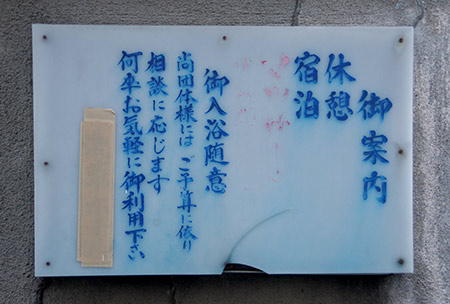

足立区千住柳町にある銭湯の金の湯。

外観は、近代的銭湯のように見えますが、内部は昔ながらの銭湯です。

玄関の傘立て。

真っ白の煙突。「金の湯」の文字が目立ちます。

千住大川町は、荒川近くの細い路地が残る住宅地です。

トタンの建物。

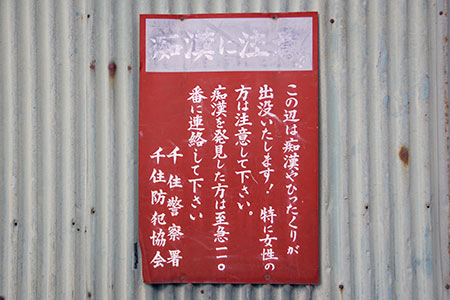

トタン壁に貼られたトタンの張り紙。

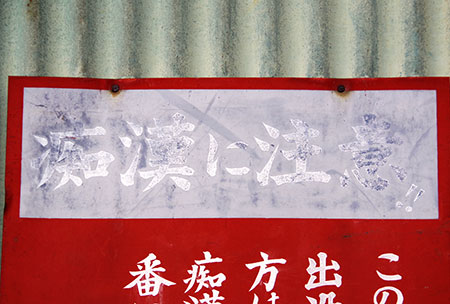

「痴漢に注意」のトタン看板。

かつて千住遊廓があった千住柳町。写真の通りの両脇が遊廓地でした。*1

現在は遊廓時代の面影はありません。

唯一の名残とも言える電柱標識。「廓支」と書かれています。

さて、問題の電柱標識はここからです。古いタイプの標識を見ると「廊支」。これまで幾度となく見てきた※1 廊下の「廊」です。正しい「廓」の表記は、上の写真の1本のみで、他の電柱のほとんどがこの「廊」でした。

1本だけあった、いらがなの「くるわ支」。平仮名表記の廓(くるわ)は、初めて見る事例です。

今回は、北千住(東京都足立区)の町並みを散歩します。

千住大門商店街は、昔ながらの風情の残る商店街です。

古びた寿司店があります。

ランチは、11:30からラストまで。海鮮丼は600円です。

海鮮丼とビールを注文。味は絶品でした。

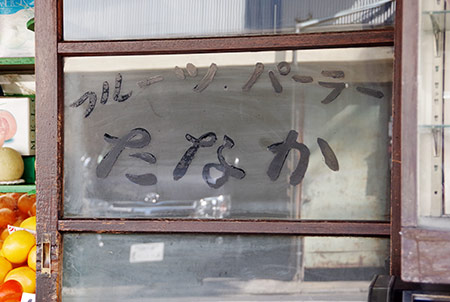

西小山商店街の西側。交差点の角にある果物屋さんの「フルーツパーラーたなか」。

小売店の隣にフルーツパーラーが併設されています。

レトロな入口のドア。

フルーツポインチを頂きました。

西小山駅南東側の商店街。スーパーサミットの前にある東京浴場。

ビル型の銭湯ですが、レトロな雰囲気を出しています。

白い四角い煙突。

ビルはマンション兼ねている大きな建物です。

西小山商店街にあるスナック。

アパートの建物の1階がスナック店です。

1階の奥のやきとり店。横丁のような雰囲気になっています。

白菊。

中野区弥生町の住宅地にある清春湯。

建物は、重厚な造りです。

煙突には、温泉マークのみ。シンプルです。

破風の部分にも温泉マーク

中野区弥生町(中野新橋を流れる神田川の南側)にある藤神稲荷神社。

石碑には、戦前は、夜店等が出て賑やかだったことが書かれています。

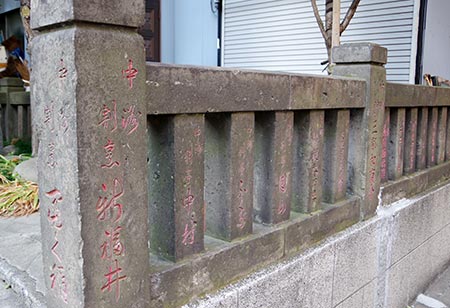

中野新橋三業組合寄進の玉垣。

料亭「とんぼ」、料亭「寿楽」*1 でしょうか。

花街の範囲は本町三丁目の2~11番地までと本町5丁目の2~6番地で、本郷氷川神社手前まででした。*1

本町3-8ー5のカーサアルハムブラマンション脇。

三業組合が信奉した悠池弁天社が建っています。

弁天社。

神田川の北側(本町3-9)。

最後まで残った料亭「亀太川」の建物があります。*1

玄関付近。

花街らしい雰囲気が塀に残っています。

今回は、中野新橋(東京都中野区)の町並みを散歩します。

神田川に架かる中野新橋は、中野新橋の名前の由来となった橋です。この橋の北側には、三業会館の建物がありました。*1

立派な擬宝珠が橋の四隅にあります。

橋の北側に当時の青銅製の擬宝珠が残されています。案内板によると、擬宝珠は、地下鉄丸の内線が開業した1961年に橋が架けれたときのもので、2011年まで、親橋の頂部に取り付けられていたそうです。

神田川。

王子駅前の北本通りの商店街(王子銀座)。王子のシンボル、スーパー「ほりぶん」です。

先代の名前が堀文文吾(二代目の堀文文嘉さん)も「ほりぶん」が名前の由来です。もともと肉の卸・小売りからスタートしました。*1

王子銀座。

黄色の目立つ外観です。

王子の豊島に指定地(芸妓屋待合)が公許されたのは昭和四年で、「王子新地」の俗称で呼ばれました。しかし、料理屋は、指定地内の他、駅前の代表的料亭「扇屋」、音無橋畔、御殿下に「養老館」、王子稲荷などに散在していました。*1

写真は、料理屋の「君の家」があった場所*2 に建つ食堂。

芸妓屋の浪の家があったあたり。*2

塀横の意匠。

逆方向から。

王子駅北東側の豊島1丁目は、かつて花街があった場所で、周辺には、いなり通り商店街があります。

もつ焼き、やきとり、の店。

反対側。古い旅館があった場所(写真奥)※1 はには真新しいオフィスビルが建っています。

隣に残るスナック店がはいる共同ビル。

王子駅前にある飲み屋街の柳小路。

スナックですが、時間制(オールタイム60分3,000円)のようです。

ひょうたんの意匠の小料理屋。

中央部分の建物が無くなって更地になっています(写真手前部分)が、飲み屋街は、健在です。

飛鳥山公園(写真奥)の南に建つゲストハウス。

ゲストハスウスの全景。

屋上に「ホテルあすか」の看板が残っています。

飛鳥山公園から音無川方面の遠望。

今回は、王子(東京都北区)の町並みを散歩します。

JR王子駅前のさくら新道は、風情のある長屋の建物が印象的な飲食街でしたが※1、数年前に南側半分が火災で焼失してしまいました。

1階部分はベニヤ板でふさがれていて、ほとんどの店舗が休業している模様です。

南側の建物があった場所は空き地になっています。(写真の手前側)

歌えるスナック。

品川には、看板建築の建物がわずかに残っています。

こちらの建物は、1階が飲食店としてリニューアルされています。

旧東海道沿いの金物店。

2階の上下に銅板の装飾。中央部分は茶色のタイル。斬新なデザインです。

古い町並みが残る旧東海道沿いの商店街。裏道を1本入ると飲食街があります。

居酒屋。

京急本線沿い。

アパートの建物の1階の飲食店。

かつての品川三業地。※1

写真の通りが三業地の中心部で、芸妓屋の清河、菊の家、冨久家、金吉田、福よし、宇田、由多か、米原、料理屋の菊の家、がありました。*1

現在は住宅地となっていて名残はありません。

唯一、電柱に「三業支」と書かれたプレートを確認することができます。

西側の通り。芸妓屋の梅家、春本、田中、新春本、一富士、料理屋のみかど、根岸、新福がありました。*1

写真奥には、品川の高層ビル。

今回は、品川(東京都品川区)の町並みを散歩します。

品川三業地は、昭和7年に、街道沿いから現在の東品川1丁目の一画に移転し、品川海岸三業株式会社を設立しました。*1

三業地の北側の交差点の角に建つ料亭「文の家」の遺構。*2

当時の雰囲気が残っています。

2階部分。

池上本門寺の大堂の裏側を横切る坂道(紅葉坂)をさらに東を進むと、高台に池上本門寺の墓地があります。ここには古今東西の多数の有名人が眠ります。

力道山は、戦後、まだテレビが普及段階だった頃のヒーローです。

力道山は、昭和25年(1950)、親方との感情のもつれが原因で大相撲の関脇を廃業。新田新作(新田建設社長のちの明治座社長)※1 のもとで働きますが、同年の秋、銀座ナイトクラブ「銀馬車」でハロルド坂田と出会ったことをきっかにプロレスに転身しました。*1

1963年12月8日、赤坂の高級ナイトクラブ「ニューラテンクォーター」大日本興行(現住吉一家小林会)の組員であった村田勝志と口論になり、村田に登山ナイフで腹部を刺され、これが原因で悪化。12月15日に化膿性腹膜炎で死去しました。*2

池上本門寺近く。かつて特飲街※1 があった一画の南側にある飲食街。

雰囲気のあるスナックが建ち並んでいます。

スナック店

逆方向から。

昭和25年(1950)に池上本門寺前(現池上四丁目)に11軒の歓楽街が出現したことに対し、地元PTAを中心とした反対運動が起こり、全都的な問題に発展。参議院厚生委員会がこれを正式にとりあげるなどした結果、2ヶ月に及んだ反対運動が結実し、業者側は自主的な建設中止に追い込まれました。*1

特飲街があったあたり*2は、現在は住宅街となっています。

その後、特飲街の建物は東京都教職員互助会の所有となり、教員寮となりました。

現在その場所は駐車場になっています。*3

特飲街の東側のエリア。

かつての特飲街の東南の一画。現在は飲食街になっています。

池上本門寺参道には、古くからの商店街があり、情緒のある飲食店の建物などが残っています。

「自由雲」という屋号の店。

現在はピザの店。

サントリーチェーンのバーの看板。

今回は、池上(東京都大田区)の町並みを散歩します。

2階が住居部分となっている商業ビル。

1階のスナック。

菱形の窓。

「玉ひで」など老舗料理店が並ぶ通り沿いに建つ洋食屋の「小春軒」は創業100年の老舗です。*1

小春軒は、築地精養軒のコック見習いを振り出しに西洋料理の修行をし、明治の元勲山県有朋のお抱え料理人となった小島種三郎が創業した洋食店です。「芸者さんが多い街はハイカラなものが流行る」と聞き、日本橋人形町に開業したそうです。*1

四代にわたって続くこだわりは「作り置きをせず、できたてを食べていただくこと」。店のモットーは「気取らず美味しく」。*1

海老フライとビールを注文。

中央区日本橋中洲11−1にある金刀比羅宮。

江戸時代の明和8年(1771)に中流を埋め立て中洲ができ、天明7年(1787)に吉原が火事で焼けた後、ここが遊廓街となり大繁盛しました。*1

中洲の割烹が寄進した玉垣。

芳町芸妓組合。

元明治座社長の新田新作。

大相撲を廃業した力道山は、新田新作に引き取られました。*2

今回は、人形町(東京都中央区)の町並みを散歩します。

浜町・芳町は明治の始め頃から賑わったいわゆる三業(待合、置屋、料理屋)地でした。*1

現在、一軒のみ営業する料亭「玄治店(げんやだな)濱田家」。

建物の東側。

夜の様子。

大井町の池上通りの仙台坂上の交差点から、西へ入ったところ。閑静な住宅街が続きます。

大井町に1軒だけあるラブホテル。

シンプルな入口。

午前と午後はフリータイム制です。

大井町の東小路飲食店街にある老舗洋食屋の「ブルドック」。

芸能人も数多く訪れています。

店構えは、洋食店の雰囲気。

オムライスの大盛とビール(中瓶)を注文。ものすごいボリュームでした。

大井町の東小路の飲み屋横丁。横丁でよく見かけるトイレがここにもあります。

綺麗に清掃されたトイレ

公衆トイレではなく、組合員専用だそうです。

水を流してください、と書かれた看板。

大井町の東小路の飲み屋横丁。

2本の小路を横に横断する通路。

スナックもあります。

立ち飲み屋チェーンの晩杯屋。

今回は、大井町の町並みを散歩します。

建物の側面。

隣が空き地になっている一画。

周囲は開発が進んでいます。

蒲田駅前の東急プラザ蒲田店には、屋上遊園地があります。

蒲田に屋上遊園地が出来たのは1968年。開園当初から観覧車が営業していました。その後2014年に、「かまたえん」としてリニューアルオープンしました(案内板より)。

観覧車からの眺め。以前と比べ遊具が少なくなりましたが、蒲田の憩いの場として営業中です。

観覧車の頂上付近からの遠望。

西蒲田7丁目にある御園神社。

玉垣に蒲田の地元企業など寄進者の名前が刻まれています。

元東京都知事の石原慎太郎氏。

ホテル王城。

ホテル王城は、当時でも数少なかった回転ベッドを備えた昭和のエロスが色濃く漂う老舗ホテルでした。*1

現在、ホテル王城は、別のホテルに建て替わっています。

蒲田の二業地跡の電柱標識。当時の名残を示す「二業」の名前が確認できます。

手書きの「二業」。

かつての待合が集中していた一画。問題の電柱標識はここにありました。

この一画はすべて「二業」と書かれていますが、1本だけ「二葉」がありました。。おそらく、何かの都合で取り換えたときに誤記が発生したのでしょう。

電柱標識プレートには、遊廓の「廓」を廊下の「廊」と誤記した事例などを見かけることがあります。※1※2

かつての蒲田二業地は、現在は、住宅地となっていて、当時の名残はありません。

唯一、旅館だったと思われる建物が残っています。

石の塀。

かつての待合の雰囲気が残る建物。*1

今回は、蒲田(東京都大田区)の町並みを散歩します。

蒲田の二業地は、京急蒲田駅から南へ500mほど離れた場所(現在の南蒲田四丁目20-24番地)に昭和2年に開設の許可が出されました。*1

現在も旧見番の建物が残っています。*2

かなり大きな2階建ての建物です。

花街の雰囲気が残っています。

旧吉原遊廓の東側。台東区東浅草2丁目にある春慶院。

ここに、万治高尾の墓があります。

墓には「万治」の文字が確認できます。

高尾太夫は、吉原の代表的名妓で、この名を名乗った遊女は十一人いたともいわれますが、いずれも三浦屋四郎左衛門方の抱え遊女でした。(案内板より)

吉原の江戸町通りの一本隣の通り。

「小便をしないでください」の看板。

五十軒道裏の通りで見かけた鳥居のマーク。

犬が寄ってきそうな電柱です。

吉原の土手通り。

いろは会商店街の入口付近に、数年前、あしたのジョー像が設置されました。

顔には絆創膏。

ライバルの力石が見せた「両手ぶらり戦法」は衝撃的でした。

吉原ソープランド街の江戸二通りと角町通りの間の通りに旅館の建物が現在も残っています。

1993年頃までは、「浅草ホテル」として営業していました。*1

2階部分

現在も残る看板。

かつての吉原遊廓であった吉原ソープ街の外周部分はおはぐろどぶと呼ばれた堀があった部分です。現在もその名残の段差が随所に残っています。※1

北西側の道路は、段差が顕著に残っている場所の一つです。

吉原交番の近く。おはぐろどぶ跡から道路に向かう場所が坂道になっています。

吉原交番の側から。

千束3丁目にある名物カツ専門店。

昭和の洋食店の雰囲気です。

店内には、先代がホテルの料理人だった頃GHQから頂いた手紙が展示されています(写真上部)。

とんかつライスを注文。

今回は、入谷~吉原(東京都台東区)の町並みを散歩します。

入谷一丁目にある太田ハム。地元の有名企業です。

看板には、「HAMBACON&SAUSAGE」と書かれています。

太田ハムの看板。

隣には、肉の石川。

国道14号(千葉街道)の鷺沼1丁目の交差点にある樋ノ口弁財天。後ろに見える煙突は銭湯の鷺沼温泉※1 です。

樋ノ口弁財天は、歌手の中村晃子が再建したそうです。中村晃子は、1968年に「虹色の湖」にてレコードデビューし、80万枚を超える大ヒットを記録した地元出身の歌手です。生家もこの近くにあるそうです。

樋ノ口弁財天には、鳥居と祠の他に立派な庭園があります。大きく育った錦鯉が数匹泳いでいます。

周囲は住宅街です。

国道14号線(千葉街道)沿いの歩道にある「鷺沼温泉」。

昭和4年から80年間営業している銭湯です。

映画のセットでも見ているかのような脱衣場。

浴場は、さらにレトロです。

銭湯の裏側。地元の方の話によると、昔は重油で沸かしていたが、最近は供給が多い廃材で沸かしているとのことです。

今回は、津田沼(千葉県習志野市)の町並みを散歩します。

JR津田沼駅北口の大通りから西へ入ったところに、小規模ながら飲食店や風俗店が連なる繁華街があります。

1階が焼肉店。2階は風俗店。

繁華街の北側の奥まったあたり。

サロンの看板

根岸柳通りは、古い町並みが残る商店街です。

商業ビル※1 の対面に残る看板建築の建物。

1階は美容室。

ドア横にある凝った意匠の小窓。

根岸柳通りにある商業ビル。1階が店舗で2階が居住部分です。中央には、「婦人倶楽部」の看板のある商店。「婦人倶楽部」戦前・戦後を通じて発刊された婦人雑誌です。

女のよろこび・・・・・妻のしあわせ

建物の紋章。スッポンのように見えます。

建物の裏側、表側は、複数の店舗が一体感のある商業ビルに見えますが、裏側の構造は複雑です。

正岡子規文学碑(お行の松)がある場所にある不動尊。

寄進者の名が刻まれた玉垣。

根岸三業会の名が残っています。

料亭らしき屋号。

今回は、根岸(東京都台東区)の町並みを散歩します。

台東区根岸の根岸柳通り周辺には、かつて花街がありました。

往時の面影を残す「浜本」という料亭だったお宅。*1

根岸の花街は、通人の隠れ家遊び場所として流行った花街で、客筋は根岸、金杉、坂本など近隣の旦那衆が多く、人力車で遊びに来る者もいました。*1

2階部分に花街だった頃の風情が残っています。

言問い通りから北へ入ったところに建つ洋館の建物。旧陸奥宗光邸です。陸奥宗光は、明治時代に活躍した外交官です。

陸奥宗光は、坂本龍馬、伊藤俊輔(伊藤博文)などと交友を持つ頃から、花柳界にも名を震わし、大阪の判事にとばった頃、堀江の唄女を正妻としました。神奈川県知事となった頃、正妻が死没し、亮子夫人が後妻となりました。亮子は、元新橋の名妓「小兼」で、板垣退助に愛された「小清」と並んで新橋の双美人と称されていました。*1

この屋敷は、陸奥宗光が1884年から1886年のロンドン留学中、「鹿鳴館の華」と称された妻の亮子夫人とその子供たちが暮らしました。(案内板より)

陸奥宗光と亮子夫人。(案内板より)

鶯谷の居酒屋「鍵屋」は、江戸時代創業の居酒屋です。明治時代の建物は、江戸東京建物園に移築保存されています。※1

黒板塀に鍵屋の徳利。

熱燗を頂きました。

鍵屋の暖簾。

鶯谷の元三島神社。

ラブホテル街の中にあります。

神社の玉垣に鶯谷旅館組合の名前があります。

大塚角萬。テレビCM「おおつかあ かどまーん。」を思い出します。

鶯谷のラブホテル街の中にある無料案内所。12年前(2006年)のとき※1 と変わらず盛況です。

ビルの1階に2軒が建ち並んでいます。左側の店舗は、セルフ案内所。

駅近くの食堂「信濃路」近くにある無料案内所

無料案内所の看板。

今回は、鶯谷(東京都台東区)の町並みを散歩します。

JR鶯谷駅は、吉原ソープランド街への最寄り出来です。南口の駅前ロータリのタクシー乗り場は、吉原からの送迎者が発着する場所でもあります。

北口の駅前。こちらも待ち合わせ場所としてよく利用されます。

富士銀行前の交差点も送迎者の発着場所として利用されているようです。

張り紙。

三沢市中央町の歓楽街近くにある第一食堂

1軒屋の大衆食堂です。

なべやきうどん、ラーメン、丼もの、カレーが中心です。

なべ焼きうどんとビールを注文。

三沢の歓楽街の中で、ひときわ目をひく建物の「道頓堀」

道頓堀。

2階部分にもスナックが入居しています。

某スクリームチェーンと同名のスナック店。

三沢の飲食街「狸小路」。※1

飲食街の中心部を曲がったところに、公衆トイレがあります。

飲み屋街には必須の公衆トイレ。ドアはピンク色です。

綺麗に清掃されたトイレ。

三沢市中央町には、大規模な飲み屋小路が密集しています。中でも狸小路は、入口のゲートが昭和の雰囲気を醸し出しています。

狭い小路の両脇にスナックが連なります。

逆方向から。

小路の奥まったあたり。

三沢空港前の道路。コスモスロードと名付けられている道路を東へ向かいます。

ホテルの電光掲示板。

入口には、18歳未満立ち入り禁止の張り紙。

西側から。

三沢は基地の町です。基地の入口には、「U.S. AIR FORCE(アメリカ空軍)」と「航空自衛隊三沢基地」の2つの看板が並んでいます。

基地近くには、アメリカ村と呼ばる外国人のお客さんが多く集まるバーが点在している一画があります。

高層マンションのような外観の基地の宿舎。

米軍基地専用線跡。

十和田観光電鉄線三沢駅の駅舎の中では、駅そばが営業中です。

十和田駅※1 と同じ、スペシャルそばがお勧めです。

味付けこんにゃく(50円)は、三沢駅のオリジナルメニューでしょうか。

スペシャルそば(天ぷら、山菜、月見)とビールを注文。さらに、味付けこんにゃくを注文。ビールのつまみに、山菜と味付けこんにゃくが良く合います。

今回は、三沢(青森県三沢市)の町並みを散歩します。

青い森鉄道線三沢駅の西側に、2012年に廃線となった十和田観光電鉄線の三沢駅の駅舎が残っています。

北側の入口。

現在も残る切符売り場

現在は、使われていないプラットホーム。

北野辺地駅へ向かう道路の途中にある若葉温泉。

温泉地が多い青森県の大衆浴場です。

昭和の雰囲気を満喫できます。

煙突。

野辺地町助佐小路の交差点にレトロな美容室があります。

交差点の角に建っています。

隣の建物と繋がっていて、長屋の構造になっているようです。

ショーウィンドウ。

野辺地町役場の北側の通りは、飲食店やスナックが連なる歓楽街です。

「銀座館」という名の商業ビル。

小路の奥まった場所にあるカラフルな建物。

1階が、美容室。2階がカラオケスナック店。

大万旅館のある旧金沢町の旅館街。*1※1

木造建築の旅館がもう一軒あります。

旅館「福よし」。

1階部分は、洋風の佇まいです。

建物は、L字型に連なっていて、かなり大型です。

明治時代以降、北海道のニシン漁などで働くため、野辺地湊から多くの人が海を渡りました。野辺地の旧金沢町には旅館街があって、北海道に渡る人たちでにぎわいました。*1

野辺地には、かつて、大万楼、旭楼、恵比寿楼、満月楼、柏楼、大黒楼、雲月楼、来盛楼、いろは楼等の遊廓がありました。*2

大万旅館は遊廓(屋号から「全国遊廓案内」に記載の大万楼と思われます)でした。*3

玄関バルコニー。和洋折衷の木造建築です。

大萬旅館は、1988年のフジテレビのドラマ「飢餓海峡」の撮影現場ともなりました。*1

玄関。

今回は、野辺地(のへじ、青森県上北郡)の町並みを散歩します。

野辺地の中心街は、駅からは1km近く北東へ向かった、かつて本町と呼ばれたエリアですが、野辺地駅前にも小規模な商店街があります。

ラーメンと丼物、定食が中心です。

駅前のさかもと食堂。

薬草茶「カワラケツメイ」を麺に練り込んだ「のへじ北前ラーメン」を注文。

神田小川町の靖国通りから南へ入ったところにある「みますや」。創業は、明治38年、現存する東京の居酒屋では最古といわれています。看板建築の建物は、昭和3年のたてものです。*1

昭和の雰囲気が残る店内。

昼間はランチ営業です。ごはんの大盛(100円)は、ものすごいボリュームです。

夜になると、居酒屋の営業が始まります。

神田小川町2丁目のビル街。写真右手前は、以前のビルが取り壊され、建て替え予定となっている更地です。

更地の隣の3階建てのビル。正面から見ると2階建てのように見える点は、看板建築の特徴を有しています。

更地の方向から見た建物の側面。

少しだけ3階部分が垣間見えます。

神田多町2丁目にある「栄屋ミルクホール」。銅板葺きの看板建築です。

創業は、昭和20年。*1

ラーメン。

カレーラーメンを頂きました。

神田多町周辺は、神田川と日本橋川まれ、この2つの川の水運により食料も集まりやすうい立地から「やっちゃば」と呼ばれる青物市場ができきました。「越後屋」は創業明治末。市場で買った荷物を揃え、配送する権利を持っていました。*1

正面部分のみ銅板が貼られています。

建物の奥を見ると、3階建てであることがわかります。

逆方向から。

JR駒込駅北口から霜降橋交差点へ向かう道路の途中。

喫茶店のショーウィンドウが目に留まります。

昭和レトロな喫茶店です。

サンドイッチセットを注文。

今回は、駒込(東京都豊島区)の町並みを散歩します。

駒込駅の南側。線路沿いの坂道の途中に建つ旅館「江戸駒」。昭和30年代のオールドファッションスタイルです。

和風の佇まいは癒されます。

全室和室で、数寄屋造り。次の間付きです。

懐かしのスタイル。価格も安価です。

神保町の靖国通り沿いにある「スマトラカレー」は、大正13年創業の老舗カレー店です。*1

明治の末、広く東南アジアに遊び知見を広めた伊藤友治郎氏より、スマトラ島のカレー の作り方を教わり、日本人の口に合う様アレンジしたのが、共栄堂のカレーです。※1

ポークカレーとビールを注文。

デザートの焼きリンゴ。

リンゴは紅玉。10月から4月までの限定メニューです。*2

神保町の古書店街から水道橋にかけての道路沿いには、以前※1 と比べ数は減りましたが、アダルトビデオ店が健在です。

店舗脇の壁面。

古書店街にある店舗。

アダルト専門店です。

今回は、神保町の町並みを散歩します。

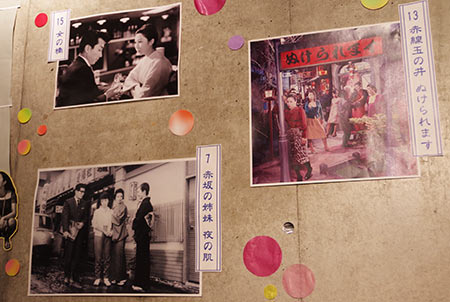

神保町シアターは、古い邦画を中心に、上映している映画館です。

今月は、「女たちの街」と題し、色街、花街、ネオン街の名作17作が上映されています。

今回、鑑賞したのは、「赤坂の姉妹 夜の肌」川島雄三監督の昭和35年の作品です。

館内の壁面。

日本橋小網町。現在の首都高速道路の江戸橋JCTの近くには、江戸時代、思案橋がありました。*1

思案橋の近くには、浅草移転前の吉原遊廓(元吉原)があり、この橋の上に立ち、吉原へ行こうか、それとも二丁目の芝居に行こうかと思案したので、思案橋の名がつけられたと云われています。*2

近くには、小網神社があります。

しかし、「思案橋がこの場所にあったというのは誤まりで、正しい思案橋の場所は荒布橋があった場所。」とする論考があります。*3

荒布橋があったのは、現在の小舟町交差点のあたりです。

たしかに、ここからだと現在の人形町交差点までは、一本道です。

日本橋小網町の首都高速江戸橋ジャンクション近く。閑静なビル街の中に佇む芸術的な看板建築。

桃乳舎。

上部には、桃のマーク。

カレーライスを注文。

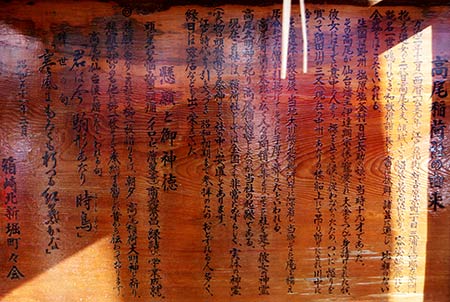

人形町の南。日本橋箱崎町のビル街の中に高尾稲荷社があります。

吉原の遊女、高尾大夫の霊を祭っている稲荷神社です。*1

石柱は、掘削の際に土中から掘り出された遺物を転用しているそうです。

箱崎北新堀町会が設置した縁起。

人形町交差点。地下鉄の入口のすぐ隣にある洋食店の「キラク」は、1951年開業の老舗です。*1

年季の入ったキラクの看板と暖簾。

一番人気のビーフカツ。*1(これだけで2,600円もします。)

今回は、ハンバーグとビールを注文。

マカロニサラダと千切りキャベツ、パセリが添えてあるのは、昔と変わっていません。*1

喜寿司の隣の歯科医院の建物※1。傍らにコンクリゴミ箱が設置されています。(写真右下)

備え付けタイプです。

左側は、ゴミ箱スペース。上蓋が付いています。

右側のボックスは、上部からゴミが落ちてくる仕組みです。

人形町2丁目。かつての花街だったエリアです。喜寿司(㐂寿司)は、花街の面影が残る建物です。

たくさんの大きな看板。

隣の歯科医として使われていた建物は、もとは「待合(芸妓と遊ぶ場所)」でした。*1

物干し台。

今回は、人形町(東京都中央区)の町並みを散歩します。

大観音寺脇の路地※1 にひっそりと佇む「よし梅本店」。戦火を免れて残った店の風情は江戸の粋が薫る人形町ならではです。*1

入口が路地になっていています。

かすれて、かろうじて「よし梅」と判読できる門標。

反対側の通りから。

大塚駅北口から都電荒川線の庚申塚駅方面へ向かう道の途中。

昭和の雰囲気が漂う大衆食堂の「天平食堂」。

看板メニューはうなぎ蒲焼です。

野菜いため定食とビールを注文。

大塚駅南口。サンモール商店街を進み、天祖神社のさらに先にビル銭湯の記念湯があります。マンションの1階が銭湯の入口です。

シンプルな記念湯の看板。

脱衣場の天井には宇宙の絵が描かれています。

玄関マットにも宇宙の絵。

大塚駅南口のサンモール商店街のゲートを入り、50mほど進むと、五差路になった広場に出ます。交差点の角に大塚鈴本ビル(写真左側)が建っています。

交差点角にある大塚鈴本ビル*1

地下1Fに「鈴本キネマ」。3Fに「大塚名画座」がありました。*1*2

1977年の雑誌「ぴあ」*2 によると、「大塚名画座」は洋画。「鈴本キネマ」は、邦画と成人映画が上映されていたようです。

現在も、ビル名に鈴本の名が残ります。

大塚三業通りには、料亭や割烹の他に和風のスナック店も点在します。

アパートの建物の1階部分が店舗です。

夜の三業通り。

スナック店が営業中です。

三業通り沿いにある老舗料亭の「和可月」。

落ち着いた佇まいです。

三業通りから一本路地を入ったところにある料理屋の「まきしま」。

漢字では「巻島」。